人教部编版七年级下册历史第6课 北宋的政治 课件(共31张PPT 含视频)

文档属性

| 名称 | 人教部编版七年级下册历史第6课 北宋的政治 课件(共31张PPT 含视频) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 26.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-01-04 21:37:28 | ||

图片预览

文档简介

人教版·七年级下

第6课 北宋的政治

1.知道北宋的建立方式、建立时间、建立者和都城。

2.掌握宋太祖强化中央集权的措施及其影响。

3.了解宋朝实行的重文轻武政策及其影响,了解科举制在宋朝的发展和作用。

4.通过对北宋强化中央集权制度的措施及其影响的学习,培养分析、评价历史问题的能力。

学习目标

宋太祖赵匡胤(927年-976年),字元朗。军事家,宋朝开国皇帝。赵匡胤受柴荣(后周世宗)器重,掌管殿前禁军。周恭帝即位后不久,赵匡胤发动陈桥兵变。恭帝被迫禅位,赵匡胤登基,建立“北宋”。

《黄袍加身》

时间:

建立者:

都城:

名称:

北宋

960年

赵匡胤(宋太祖)

东京(开封)

宋太祖

一、北宋的建立

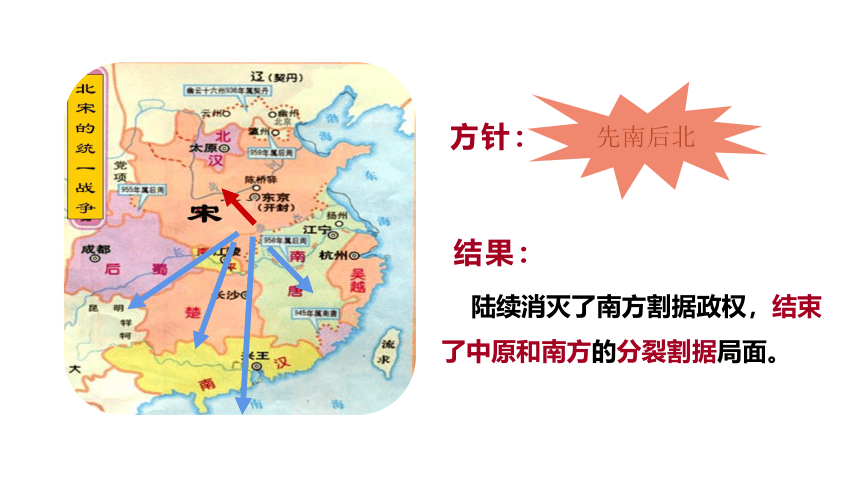

方针:

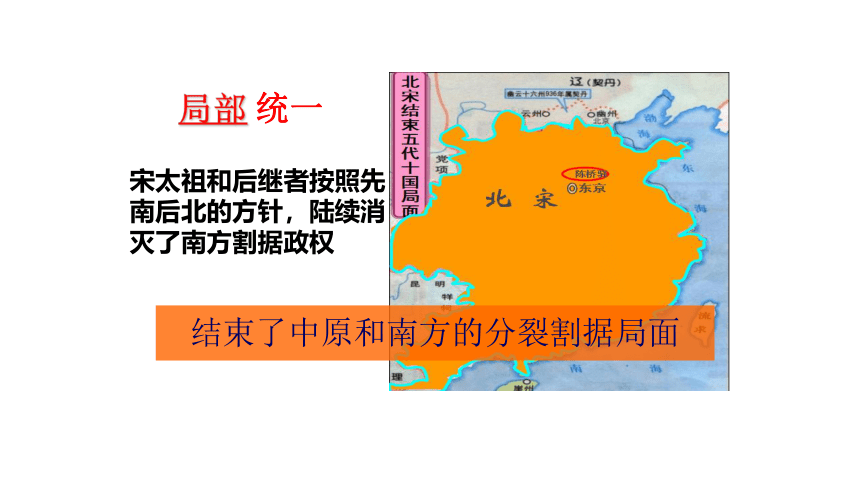

陆续消灭了南方割据政权,结束了中原和南方的分裂割据局面。

结果:

先南后北

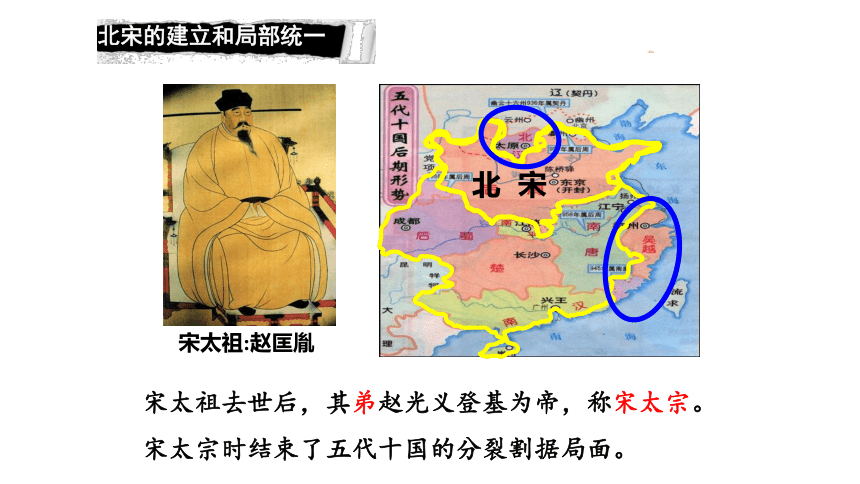

宋太祖:赵匡胤

北 宋

第二单元

辽宋夏金元时期

北宋的建立和局部统一

赵匡胤采纳赵普的建议“先南后北”进行统一。

宋太祖去世后,其弟赵光义登基为帝,称宋太宗。

宋太宗时结束了五代十国的分裂割据局面。

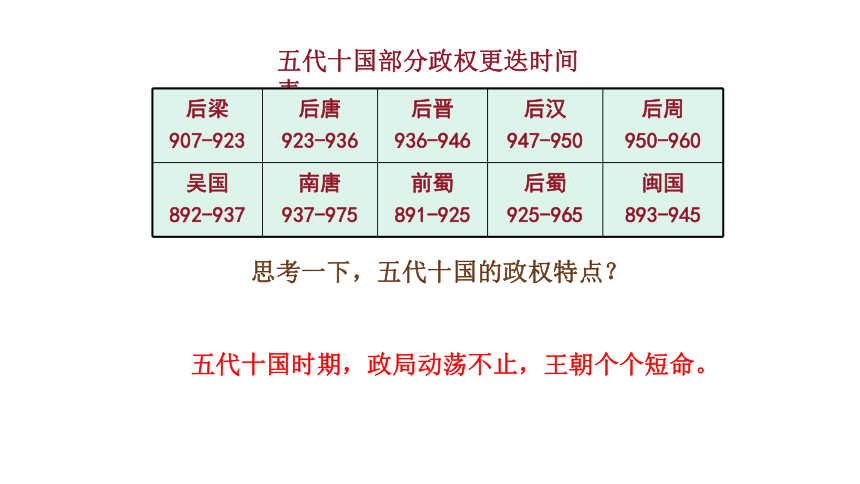

五代十国部分政权更迭时间表

后梁

907-923

后唐

923-936

后晋

936-946

后汉

947-950

后周

950-960

吴国

892-937

南唐

937-975

前蜀

891-925

后蜀

925-965

闽国

893-945

五代十国时期,政局动荡不止,王朝个个短命。

思考一下,五代十国的政权特点?

结束了中原和南方的分裂割据局面

宋太祖和后继者按照先南后北的方针,陆续消灭了南方割据政权

统一

局部

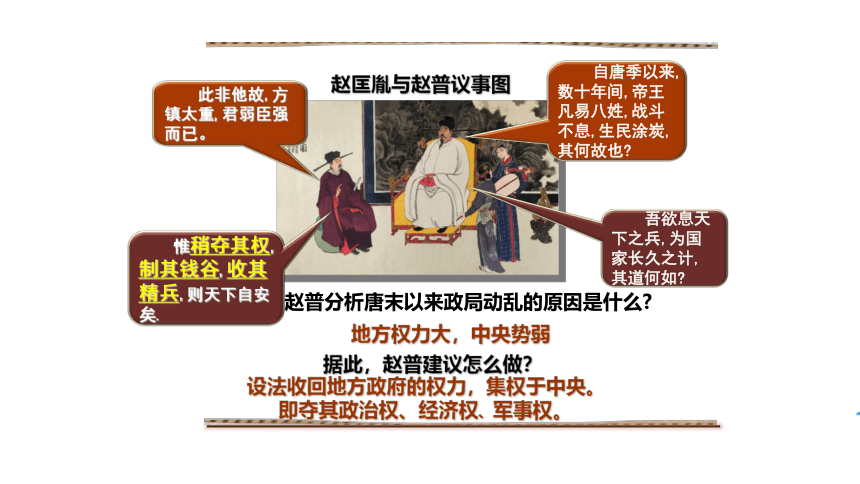

赵匡胤与赵普议事图

自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其何故也?

此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。

吾欲息天下之兵,为国家长久之计,其道何如?

惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣.

赵普分析唐末以来政局动乱的原因是什么?

地方权力大,中央势弱

据此,赵普建议怎么做?

设法收回地方政府的权力,集权于中央。即夺其政治权、经济权、军事权。

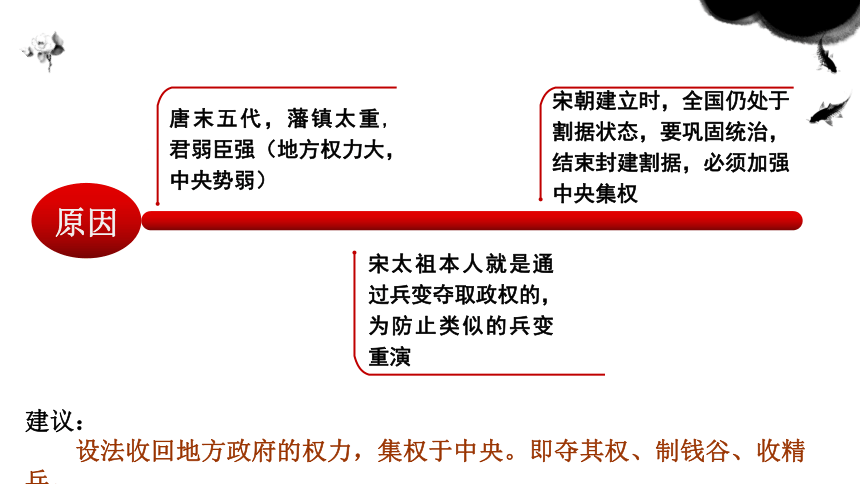

唐末五代,藩镇太重,君弱臣强(地方权力大,中央势弱)

宋朝建立时,全国仍处于割据状态,要巩固统治,结束封建割据,必须加强中央集权

1

3

2

宋太祖本人就是通过兵变夺取政权的,为防止类似的兵变重演

原因

建议:

设法收回地方政府的权力,集权于中央。即夺其权、制钱谷、收精兵。

1

3

2

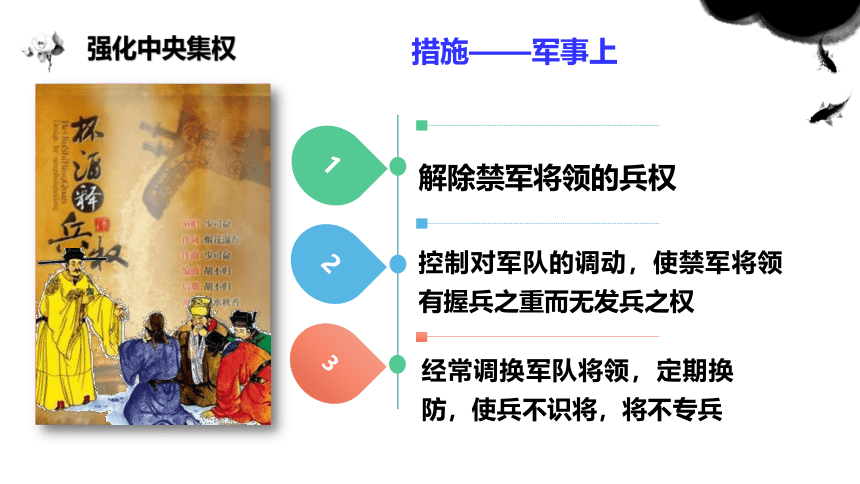

解除禁军将领的兵权

控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权

经常调换军队将领,定期换防,使兵不识将,将不专兵

强化中央集权

措施——军事上

设立参知政事、枢密使、三司使,削弱和分割宰相的权力,实行军政、民政和财政的三权分立

中央:分化事权,削弱相权(设副宰相,多重机构)

强化中央集权

措施——政治上

①

②

③

②实施三年一换的制度,频繁调动州县长官

①派文臣担任各地州县的长官

③在各州府设置通判以分知州权力

强化中央集权

措施——政治上(地方)

措施——经济上

宋太祖下令取消节度使收税权力,除各州留一部分用作地方的必要支出外,其余一切税收由中央掌控

陆续在地方设置转运使,把地方财赋收归中央

强化中央集权

资料 宋朝以前,宰相、大臣可以和皇帝对坐议事。相传,宋太祖有一次上朝,宰相范质等仍坐着。宋太祖说:“我眼花,你们把文书拿近来让我看。”范质等起身呈递文书后,回到原处,发现座位已被撤走。从此,宰相、大臣只能站着同皇帝讲话。

影响:宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,使皇权大大加强。

利

让权利互相制衡监督,有利于加强中央集权。

管控地方财政,消除割据经济基础,利于加强中央集权。

弊

官僚机构庞杂——冗官、冗费

地方财政空虚——积贫

宋太祖强化集权,有什么利弊。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

项目

主要措施

影响

积极

消极

军事权

解除禁军将领兵权;控制对军队的调动;经常调换军队将领,定期换防。

行政权

分化事权,削弱宰相权利。

派文臣担任各地州县的长官;实行三年一换制度,频繁调动州县长官;设置通判。

财政权

取消节度使收税的权力;在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。

北宋强化中央集权

中央集权空前强化,皇权大大加强。

降低军队战斗力,降低办事效率,增加政府财政支出。

积贫积弱

贰

重文轻武的政策

原因:

为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现。

表现:

1、宋太祖时重用文臣掌握军政大权,宋太宗时逐渐形成文臣统兵的格局;

3、注重发展文教事业,改革和发展了科举制。

2、文官担任中央和地方的要职,甚至主持军务

地位和待遇高于武将。

三、重文轻武的政策

有意重用文臣掌握军政大权

宋太祖

宋太宗

文臣统兵的格局逐渐形成。

武将带兵打仗要按照朝廷授予的“阵图”行军布阵。(受抑制)

这两位皇帝这么做的目的是什么?

唐朝受西北少数民族的影响,尚武的风气盛行一时,唐朝中期以来出现了骄兵悍将飞扬跋扈的局面。

重文轻武的政策

北宋科举制的特点

1.程序严格:州试——省试——殿试;

2.提高进士的地位。

3.方法严密:糊名法,防舞弊;

4.录取名额大增。

华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。

——《陈寅恪先生文集》

分析宋朝的“重文轻武”政策的利与弊?

赵宋王朝是被一而再,再而三的外族入侵势力所颠覆,从王朝内部来说,横亘两宋三百多年(319年)始终没有一股政治势力膨胀到足以威胁赵宋皇位的稳固。

——《浅析宋代文官制度的得失》

利:有效防止了唐末以来武将专权弊端的重演,

亦使文教事业有了较大的发展。

弊:官僚机构臃肿,冗官冗员充斥,办事效率低下,

且加重了财政负担。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}北宋的政治

北宋建立

时间:

建立者:

都城: 事件:

影响

巩

固

统

一

的

措

施

加强中央集权

军事上

在中央

在地方

重文轻武

削弱相权

1、任用文官担任地方长官,三年一换。

2、设 通判 ,牵制知州

3、设 转运使,收缴地方财税归中央。

1、“杯酒释兵权”

2、统兵 权与调兵权分离。

3、将领定期换防。

1、 文臣 统兵,抑制武将。

2、发展文教事业,改革 科举制 。

利:有效防止了唐末以来武将专权弊端的重演,亦使文教事业有了较大的发展。

弊:官僚机构臃肿,冗官冗员充斥,办事效率低下,且加重了财政负担。

960年

赵匡胤

东京(今开封)

陈桥兵变,黄袍加身

影响:

重文轻武政策有利于政权的稳固和社会的安定,促进了科技文化的繁荣和教育的发展。

但是也造成了北宋官僚机构臃肿、财政负担沉重、军队战斗力削弱等弊端。

我来评:北宋重文轻武的政策好不好?你怎么看?

消极影响

积极影响

①营造了浓厚的读书风气;②促进宋朝的科技、文化的发展;③有利于政权的稳定和社会的安定。

文臣掌兵,不熟悉军务

将不专兵,兵无 常帅,导致军队战斗力减弱

政治机构重叠,相互牵制,官吏冗多办事效率下降,增加了朝廷的财政支出。

重文轻武的政策会带来怎样的影响?

中 央

地方

地方

地方

行政权

兵 权

财权

强干弱枝,守内虚外

加强树干,削弱枝叶。比喻削减地方势力,加强中央权力。

重文轻武,文人治国

最明显的特点

北宋政治的特点

分化事权,内外相制

分武将、文官的权,避免任何一个官职权力过大。

人教版七年级下册

北宋的政治

宋太祖强化中央集权

重文轻武政策

北宋建立

先南后北

措施

作用

措施

影响

(积极)

(1)军事

(2)政治

(3)经济

中央、地方

北宋建立和局部统一

课堂演练

1.下列各项中,不属于北宋加强中央集权措施的是( )

A. 派文官担任地方长官,设通判监督

B. 将地方财政权收归中央

C. 宰相权力被一分为三

D. 在地方上设节度使,掌握经济和军事大权.

2.“自秦以下,文莫盛于宋”出现这种历史现象是由于( )

A.统一文字 B.独尊儒术 C.创立科举 D.重文轻武

3.“国家用人之法,非进士及第者不得美官”,说明宋官员的主要途径是 ( )

A.科举考试 B.世袭制 C.禅让制 D.分封制

D

D

A

4.造成北宋时期“居其官不知其职者,十常八九”“官无定员,无定职”现象的主要原因是( )

A.宋朝实行正副宰相制度 B.宋朝实行更戍法

C.宋朝实行官、职、差遣分离制度 D.宋朝实行科举制度

5.彦超及诸藩镇入朝,帝(宋太祖)宴于后苑,酒酣,从容谓之曰:“卿等皆国家宿旧,久临剧镇,王事鞅掌,非朕所以优贤之意也。”彦超喻意,即前奏曰:“……乞骸骨,归丘园,臣之愿也。”(引自《宋史纪事本末》卷二)太祖之“意”是( )

A.准备赏赐开国宿旧 B.暗示他们自解兵权

C.表白歉意抚慰群臣 D.鼓励诸藩为国操

C

B

下课

第6课 北宋的政治

1.知道北宋的建立方式、建立时间、建立者和都城。

2.掌握宋太祖强化中央集权的措施及其影响。

3.了解宋朝实行的重文轻武政策及其影响,了解科举制在宋朝的发展和作用。

4.通过对北宋强化中央集权制度的措施及其影响的学习,培养分析、评价历史问题的能力。

学习目标

宋太祖赵匡胤(927年-976年),字元朗。军事家,宋朝开国皇帝。赵匡胤受柴荣(后周世宗)器重,掌管殿前禁军。周恭帝即位后不久,赵匡胤发动陈桥兵变。恭帝被迫禅位,赵匡胤登基,建立“北宋”。

《黄袍加身》

时间:

建立者:

都城:

名称:

北宋

960年

赵匡胤(宋太祖)

东京(开封)

宋太祖

一、北宋的建立

方针:

陆续消灭了南方割据政权,结束了中原和南方的分裂割据局面。

结果:

先南后北

宋太祖:赵匡胤

北 宋

第二单元

辽宋夏金元时期

北宋的建立和局部统一

赵匡胤采纳赵普的建议“先南后北”进行统一。

宋太祖去世后,其弟赵光义登基为帝,称宋太宗。

宋太宗时结束了五代十国的分裂割据局面。

五代十国部分政权更迭时间表

后梁

907-923

后唐

923-936

后晋

936-946

后汉

947-950

后周

950-960

吴国

892-937

南唐

937-975

前蜀

891-925

后蜀

925-965

闽国

893-945

五代十国时期,政局动荡不止,王朝个个短命。

思考一下,五代十国的政权特点?

结束了中原和南方的分裂割据局面

宋太祖和后继者按照先南后北的方针,陆续消灭了南方割据政权

统一

局部

赵匡胤与赵普议事图

自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其何故也?

此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。

吾欲息天下之兵,为国家长久之计,其道何如?

惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣.

赵普分析唐末以来政局动乱的原因是什么?

地方权力大,中央势弱

据此,赵普建议怎么做?

设法收回地方政府的权力,集权于中央。即夺其政治权、经济权、军事权。

唐末五代,藩镇太重,君弱臣强(地方权力大,中央势弱)

宋朝建立时,全国仍处于割据状态,要巩固统治,结束封建割据,必须加强中央集权

1

3

2

宋太祖本人就是通过兵变夺取政权的,为防止类似的兵变重演

原因

建议:

设法收回地方政府的权力,集权于中央。即夺其权、制钱谷、收精兵。

1

3

2

解除禁军将领的兵权

控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权

经常调换军队将领,定期换防,使兵不识将,将不专兵

强化中央集权

措施——军事上

设立参知政事、枢密使、三司使,削弱和分割宰相的权力,实行军政、民政和财政的三权分立

中央:分化事权,削弱相权(设副宰相,多重机构)

强化中央集权

措施——政治上

①

②

③

②实施三年一换的制度,频繁调动州县长官

①派文臣担任各地州县的长官

③在各州府设置通判以分知州权力

强化中央集权

措施——政治上(地方)

措施——经济上

宋太祖下令取消节度使收税权力,除各州留一部分用作地方的必要支出外,其余一切税收由中央掌控

陆续在地方设置转运使,把地方财赋收归中央

强化中央集权

资料 宋朝以前,宰相、大臣可以和皇帝对坐议事。相传,宋太祖有一次上朝,宰相范质等仍坐着。宋太祖说:“我眼花,你们把文书拿近来让我看。”范质等起身呈递文书后,回到原处,发现座位已被撤走。从此,宰相、大臣只能站着同皇帝讲话。

影响:宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,使皇权大大加强。

利

让权利互相制衡监督,有利于加强中央集权。

管控地方财政,消除割据经济基础,利于加强中央集权。

弊

官僚机构庞杂——冗官、冗费

地方财政空虚——积贫

宋太祖强化集权,有什么利弊。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

项目

主要措施

影响

积极

消极

军事权

解除禁军将领兵权;控制对军队的调动;经常调换军队将领,定期换防。

行政权

分化事权,削弱宰相权利。

派文臣担任各地州县的长官;实行三年一换制度,频繁调动州县长官;设置通判。

财政权

取消节度使收税的权力;在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。

北宋强化中央集权

中央集权空前强化,皇权大大加强。

降低军队战斗力,降低办事效率,增加政府财政支出。

积贫积弱

贰

重文轻武的政策

原因:

为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现。

表现:

1、宋太祖时重用文臣掌握军政大权,宋太宗时逐渐形成文臣统兵的格局;

3、注重发展文教事业,改革和发展了科举制。

2、文官担任中央和地方的要职,甚至主持军务

地位和待遇高于武将。

三、重文轻武的政策

有意重用文臣掌握军政大权

宋太祖

宋太宗

文臣统兵的格局逐渐形成。

武将带兵打仗要按照朝廷授予的“阵图”行军布阵。(受抑制)

这两位皇帝这么做的目的是什么?

唐朝受西北少数民族的影响,尚武的风气盛行一时,唐朝中期以来出现了骄兵悍将飞扬跋扈的局面。

重文轻武的政策

北宋科举制的特点

1.程序严格:州试——省试——殿试;

2.提高进士的地位。

3.方法严密:糊名法,防舞弊;

4.录取名额大增。

华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。

——《陈寅恪先生文集》

分析宋朝的“重文轻武”政策的利与弊?

赵宋王朝是被一而再,再而三的外族入侵势力所颠覆,从王朝内部来说,横亘两宋三百多年(319年)始终没有一股政治势力膨胀到足以威胁赵宋皇位的稳固。

——《浅析宋代文官制度的得失》

利:有效防止了唐末以来武将专权弊端的重演,

亦使文教事业有了较大的发展。

弊:官僚机构臃肿,冗官冗员充斥,办事效率低下,

且加重了财政负担。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}北宋的政治

北宋建立

时间:

建立者:

都城: 事件:

影响

巩

固

统

一

的

措

施

加强中央集权

军事上

在中央

在地方

重文轻武

削弱相权

1、任用文官担任地方长官,三年一换。

2、设 通判 ,牵制知州

3、设 转运使,收缴地方财税归中央。

1、“杯酒释兵权”

2、统兵 权与调兵权分离。

3、将领定期换防。

1、 文臣 统兵,抑制武将。

2、发展文教事业,改革 科举制 。

利:有效防止了唐末以来武将专权弊端的重演,亦使文教事业有了较大的发展。

弊:官僚机构臃肿,冗官冗员充斥,办事效率低下,且加重了财政负担。

960年

赵匡胤

东京(今开封)

陈桥兵变,黄袍加身

影响:

重文轻武政策有利于政权的稳固和社会的安定,促进了科技文化的繁荣和教育的发展。

但是也造成了北宋官僚机构臃肿、财政负担沉重、军队战斗力削弱等弊端。

我来评:北宋重文轻武的政策好不好?你怎么看?

消极影响

积极影响

①营造了浓厚的读书风气;②促进宋朝的科技、文化的发展;③有利于政权的稳定和社会的安定。

文臣掌兵,不熟悉军务

将不专兵,兵无 常帅,导致军队战斗力减弱

政治机构重叠,相互牵制,官吏冗多办事效率下降,增加了朝廷的财政支出。

重文轻武的政策会带来怎样的影响?

中 央

地方

地方

地方

行政权

兵 权

财权

强干弱枝,守内虚外

加强树干,削弱枝叶。比喻削减地方势力,加强中央权力。

重文轻武,文人治国

最明显的特点

北宋政治的特点

分化事权,内外相制

分武将、文官的权,避免任何一个官职权力过大。

人教版七年级下册

北宋的政治

宋太祖强化中央集权

重文轻武政策

北宋建立

先南后北

措施

作用

措施

影响

(积极)

(1)军事

(2)政治

(3)经济

中央、地方

北宋建立和局部统一

课堂演练

1.下列各项中,不属于北宋加强中央集权措施的是( )

A. 派文官担任地方长官,设通判监督

B. 将地方财政权收归中央

C. 宰相权力被一分为三

D. 在地方上设节度使,掌握经济和军事大权.

2.“自秦以下,文莫盛于宋”出现这种历史现象是由于( )

A.统一文字 B.独尊儒术 C.创立科举 D.重文轻武

3.“国家用人之法,非进士及第者不得美官”,说明宋官员的主要途径是 ( )

A.科举考试 B.世袭制 C.禅让制 D.分封制

D

D

A

4.造成北宋时期“居其官不知其职者,十常八九”“官无定员,无定职”现象的主要原因是( )

A.宋朝实行正副宰相制度 B.宋朝实行更戍法

C.宋朝实行官、职、差遣分离制度 D.宋朝实行科举制度

5.彦超及诸藩镇入朝,帝(宋太祖)宴于后苑,酒酣,从容谓之曰:“卿等皆国家宿旧,久临剧镇,王事鞅掌,非朕所以优贤之意也。”彦超喻意,即前奏曰:“……乞骸骨,归丘园,臣之愿也。”(引自《宋史纪事本末》卷二)太祖之“意”是( )

A.准备赏赐开国宿旧 B.暗示他们自解兵权

C.表白歉意抚慰群臣 D.鼓励诸藩为国操

C

B

下课

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源