中考专题:9.【修辞手法辨析鉴赏】语文基础知识学习方法答题技巧总结 导学案

文档属性

| 名称 | 中考专题:9.【修辞手法辨析鉴赏】语文基础知识学习方法答题技巧总结 导学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 224.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

语文基础知识学习方法答题技巧总结

9

修辞手法辨析鉴赏

一、考查形式

1.指出运用了怎样的修辞手法。

2.分析运用修辞手法作用。

3.除选择题外,在诗歌鉴赏、现代文阅读中也会考查。

二、修辞类型

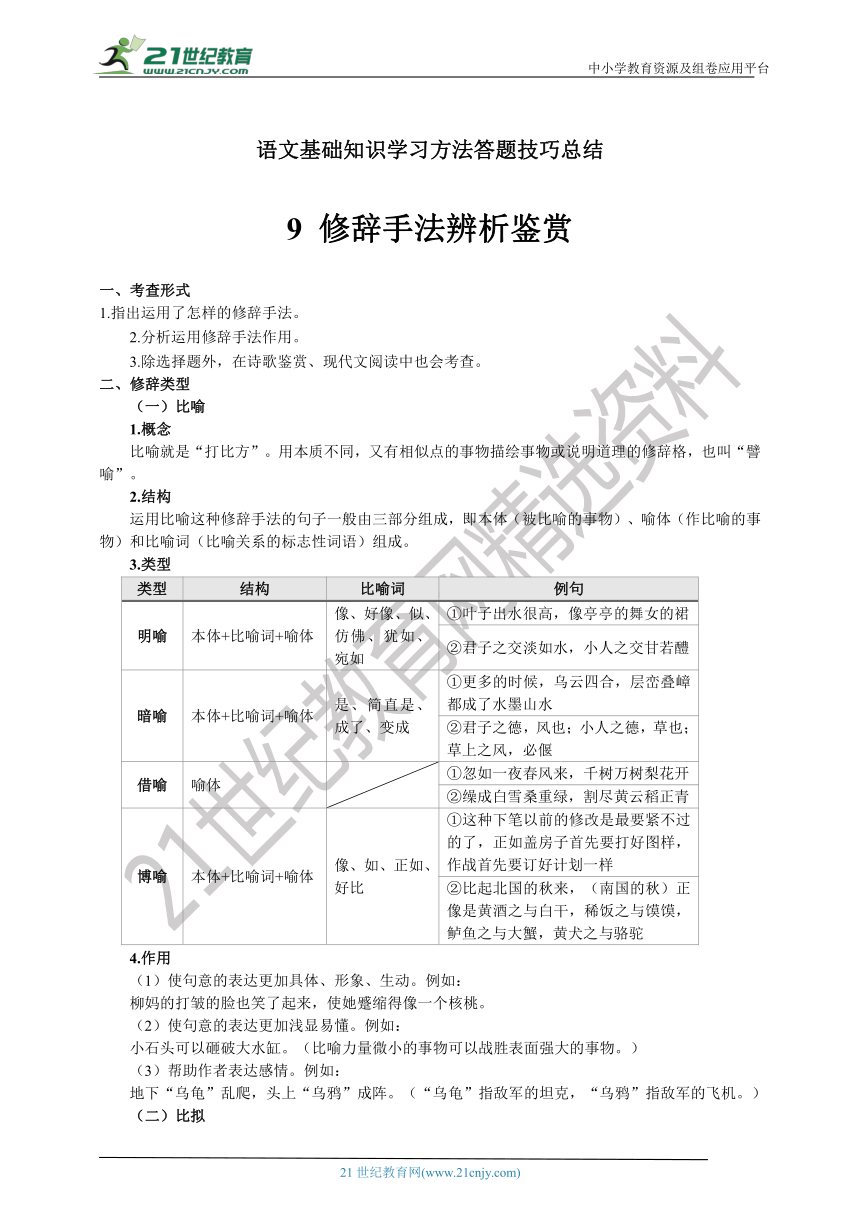

(一)比喻

1.概念

比喻就是“打比方”。用本质不同,又有相似点的事物描绘事物或说明道理的修辞格,也叫“譬喻”。

2.结构

运用比喻这种修辞手法的句子一般由三部分组成,即本体(被比喻的事物)、喻体(作比喻的事物)和比喻词(比喻关系的标志性词语)组成。

3.类型

类型

结构

比喻词

例句

明喻

本体+比喻词+喻体

像、好像、似、仿佛、犹如、宛如

①叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙

②君子之交淡如水,小人之交甘若醴

暗喻

本体+比喻词+喻体

是、简直是、成了、变成

①更多的时候,乌云四合,层峦叠嶂都成了水墨山水

②君子之德,风也;小人之德,草也;草上之风,必偃

借喻

喻体

①忽如一夜春风来,千树万树梨花开

②缲成白雪桑重绿,割尽黄云稻正青

博喻

本体+比喻词+喻体

像、如、正如、好比

①这种下笔以前的修改是最要紧不过的了,正如盖房子首先要打好图样,作战首先要订好计划一样

②比起北国的秋来,(南国的秋)正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼

4.作用

(1)使句意的表达更加具体、形象、生动。例如:

柳妈的打皱的脸也笑了起来,使她蹙缩得像一个核桃。

(2)使句意的表达更加浅显易懂。例如:

小石头可以砸破大水缸。(比喻力量微小的事物可以战胜表面强大的事物。)

(3)帮助作者表达感情。例如:

地下“乌龟”乱爬,头上“乌鸦”成阵。(“乌龟”指敌军的坦克,“乌鸦”指敌军的飞机。)

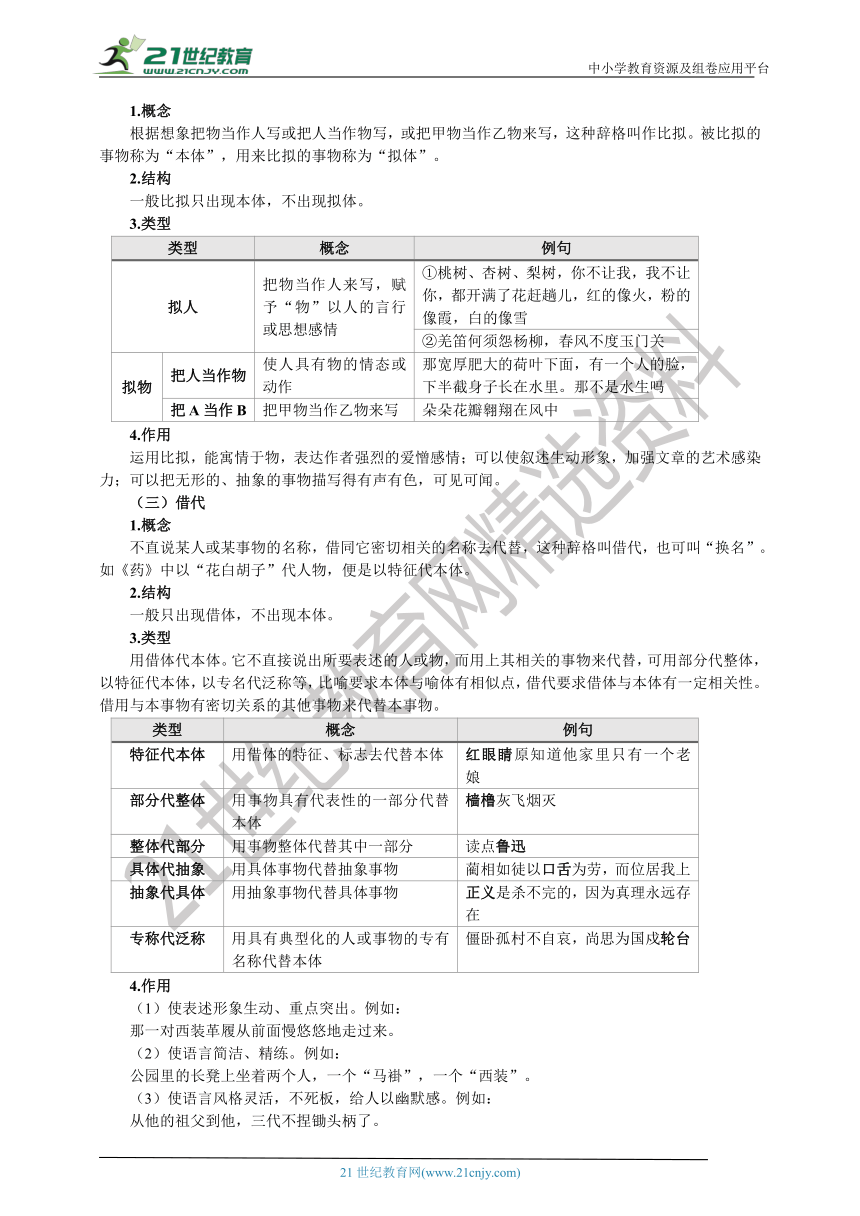

(二)比拟

1.概念

根据想象把物当作人写或把人当作物写,或把甲物当作乙物来写,这种辞格叫作比拟。被比拟的事物称为“本体”,用来比拟的事物称为“拟体”。

2.结构

一般比拟只出现本体,不出现拟体。

3.类型

类型

概念

例句

拟人

把物当作人来写,赋予“物”以人的言行或思想感情

①桃树、杏树、梨树,你不让我,我不让你,都开满了花赶趟儿,红的像火,粉的像霞,白的像雪

②羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关

拟物

把人当作物

使人具有物的情态或动作

那宽厚肥大的荷叶下面,有一个人的脸,下半截身子长在水里。那不是水生吗

把A当作B

把甲物当作乙物来写

朵朵花瓣翱翔在风中

4.作用

运用比拟,能寓情于物,表达作者强烈的爱憎感情;可以使叙述生动形象,加强文章的艺术感染力;可以把无形的、抽象的事物描写得有声有色,可见可闻。

(三)借代

1.概念

不直说某人或某事物的名称,借同它密切相关的名称去代替,这种辞格叫借代,也可叫“换名”。如《药》中以“花白胡子”代人物,便是以特征代本体。

2.结构

一般只出现借体,不出现本体。

3.类型

用借体代本体。它不直接说出所要表述的人或物,而用上其相关的事物来代替,可用部分代整体,以特征代本体,以专名代泛称等,比喻要求本体与喻体有相似点,借代要求借体与本体有一定相关性。借用与本事物有密切关系的其他事物来代替本事物。

类型

概念

例句

特征代本体

用借体的特征、标志去代替本体

红眼睛原知道他家里只有一个老娘

部分代整体

用事物具有代表性的一部分代替本体

樯橹灰飞烟灭

整体代部分

用事物整体代替其中一部分

读点鲁迅

具体代抽象

用具体事物代替抽象事物

蔺相如徒以口舌为劳,而位居我上

抽象代具体

用抽象事物代替具体事物

正义是杀不完的,因为真理永远存在

专称代泛称

用具有典型化的人或事物的专有名称代替本体

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台

4.作用

(1)使表述形象生动、重点突出。例如:

那一对西装革履从前面慢悠悠地走过来。

(2)使语言简洁、精练。例如:

公园里的长凳上坐着两个人,一个“马褂”,一个“西装”。

(3)使语言风格灵活,不死板,给人以幽默感。例如:

从他的祖父到他,三代不捏锄头柄了。

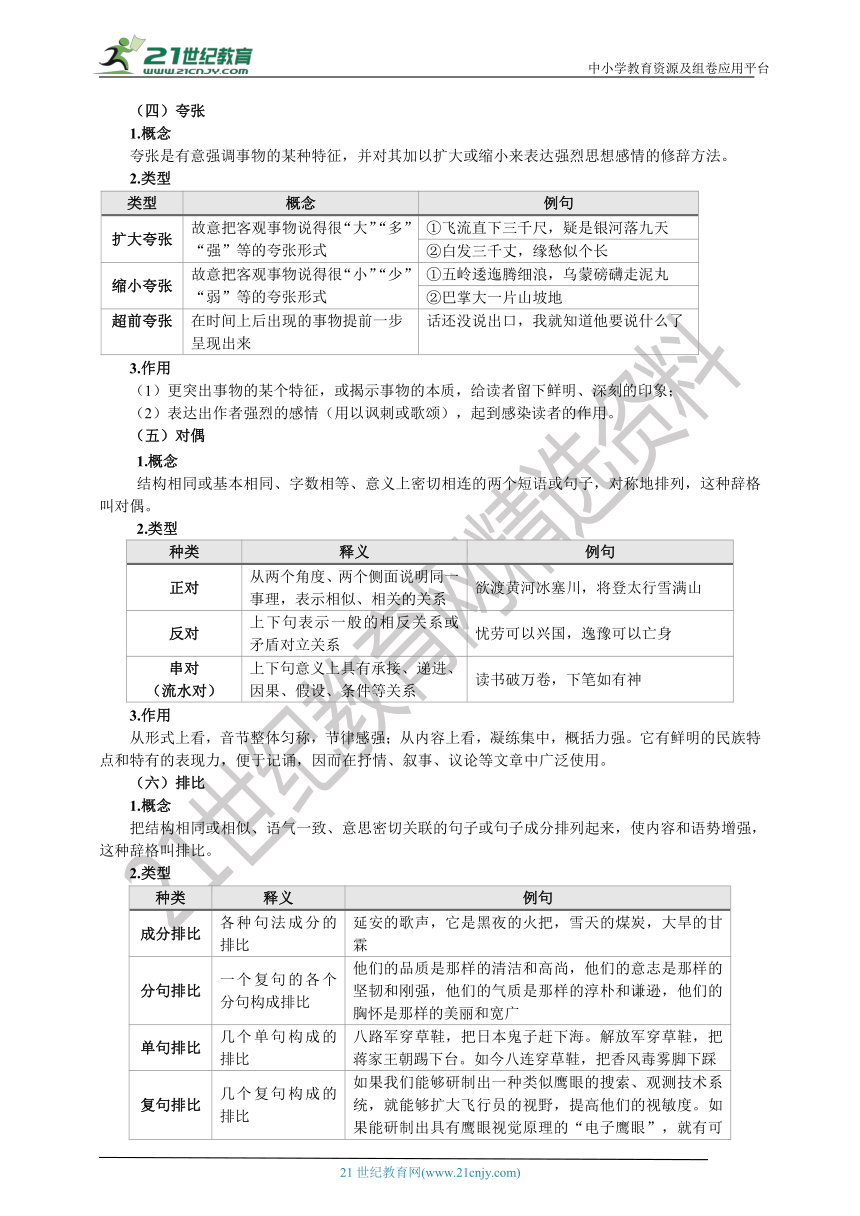

(四)夸张

1.概念

夸张是有意强调事物的某种特征,并对其加以扩大或缩小来表达强烈思想感情的修辞方法。

2.类型

类型

概念

例句

扩大夸张

故意把客观事物说得很“大”“多”“强”等的夸张形式

①飞流直下三千尺,疑是银河落九天

②白发三千丈,缘愁似个长

缩小夸张

故意把客观事物说得很“小”“少”“弱”等的夸张形式

①五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸

②巴掌大一片山坡地

超前夸张

在时间上后出现的事物提前一步呈现出来

话还没说出口,我就知道他要说什么了

3.作用

(1)更突出事物的某个特征,或揭示事物的本质,给读者留下鲜明、深刻的印象;

(2)表达出作者强烈的感情(用以讽刺或歌颂),起到感染读者的作用。

(五)对偶

1.概念

结构相同或基本相同、字数相等、意义上密切相连的两个短语或句子,对称地排列,这种辞格叫对偶。

2.类型

种类

释义

例句

正对

从两个角度、两个侧面说明同一事理,表示相似、相关的关系

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山

反对

上下句表示一般的相反关系或矛盾对立关系

忧劳可以兴国,逸豫可以亡身

串对(流水对)

上下句意义上具有承接、递进、因果、假设、条件等关系

读书破万卷,下笔如有神

3.作用

从形式上看,音节整体匀称,节律感强;从内容上看,凝练集中,概括力强。它有鲜明的民族特点和特有的表现力,便于记诵,因而在抒情、叙事、议论等文章中广泛使用。

(六)排比

1.概念

把结构相同或相似、语气一致、意思密切关联的句子或句子成分排列起来,使内容和语势增强,这种辞格叫排比。

2.类型

种类

释义

例句

成分排比

各种句法成分的排比

延安的歌声,它是黑夜的火把,雪天的煤炭,大旱的甘霖

分句排比

一个复句的各个分句构成排比

他们的品质是那样的清洁和高尚,他们的意志是那样的坚韧和刚强,他们的气质是那样的淳朴和谦逊,他们的胸怀是那样的美丽和宽广

单句排比

几个单句构成的排比

八路军穿草鞋,把日本鬼子赶下海。解放军穿草鞋,把蒋家王朝踢下台。如今八连穿草鞋,把香风毒雾脚下踩

复句排比

几个复句构成的排比

如果我们能够研制出一种类似鹰眼的搜索、观测技术系统,就能够扩大飞行员的视野,提高他们的视敏度。如果能研制出具有鹰眼视觉原理的“电子鹰眼”,就有可能用于控制远程激光制导武器的发射。如果能给导弹装上小巧的“鹰眼系统”,那么它就可以像雄鹰一样,自动寻找、识别、追踪目标,做到百发百中

3.作用

排比的运用可以使内容更加集中,增强句子的气势。用来说理,可把道理阐述得更严密、更透彻。用来抒情,可把感情抒发得淋漓尽致。

4.注意

排比都是三项或更多项排连运用。但是运用时一定要从内容的需求出发,不能生硬地拼凑排比的形式。

(七)设问

1.概念

设问是无疑而问,自问自答,以引导读者注意和思考问题,这种辞格叫设问。例如:

①是谁创造了人类世界?是我们劳动群众。

②社会生产力有这样巨大的发展,劳动生产率有这样大幅度的提高,靠的是什么?最主要的是靠科学的、技术的力量。

2.作用

设问目的在于引人注意,启发思考,突出某些内容,使文章起波澜,有变化。

(八)反问

1.概念

反问,又叫“激问”,但它只问不答,把要表达的确定意思包含在句内。常用肯定形式表示否定,用否定形式表示肯定。反问也是无疑而问。例如:

①难道我是三岁小孩子?(用肯定式表示否定)

②我呢,我难道没有应该责备的地方吗?(用否定式表示肯定)

2.作用

反问的语气强烈,具有无可辩驳的力量,能激发读者感情,给读者留下深刻的印象。

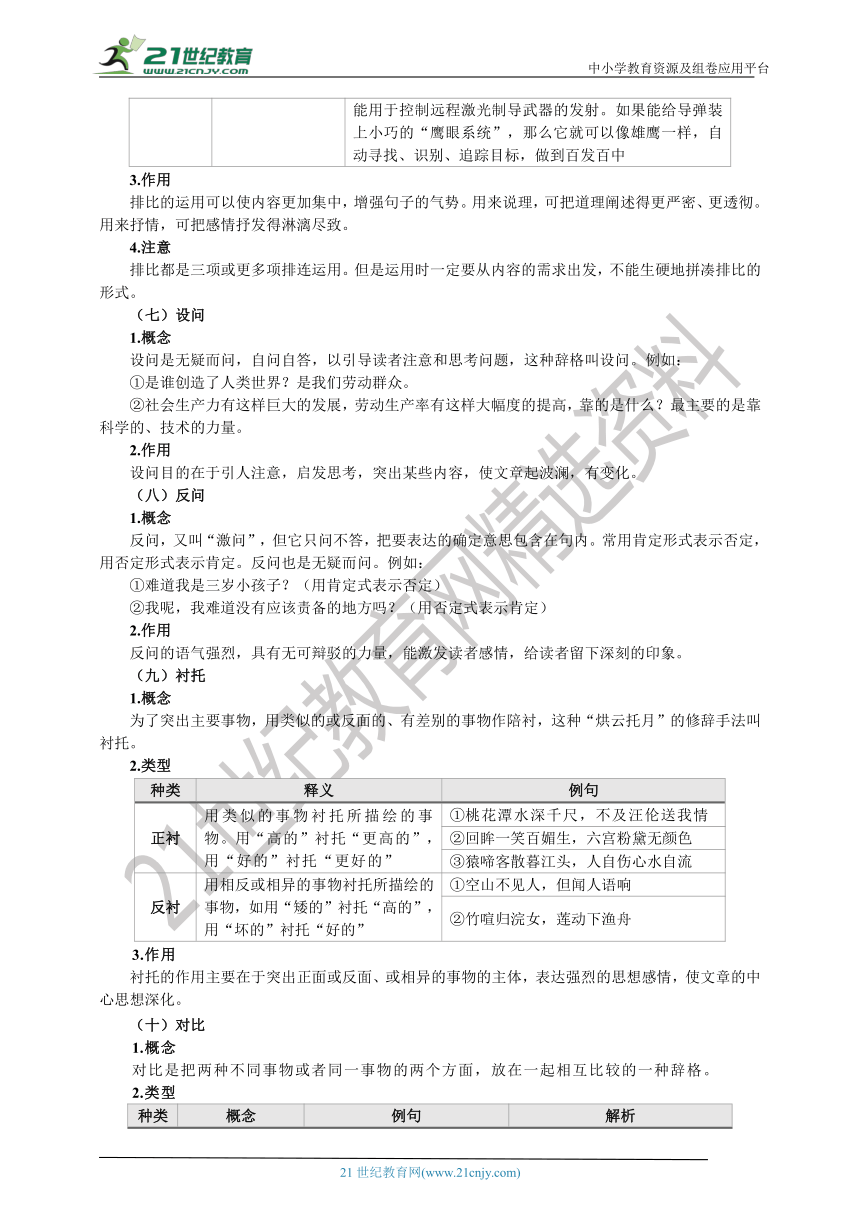

(九)衬托

1.概念

为了突出主要事物,用类似的或反面的、有差别的事物作陪衬,这种“烘云托月”的修辞手法叫衬托。

2.类型

种类

释义

例句

正衬

用类似的事物衬托所描绘的事物。用“高的”衬托“更高的”,用“好的”衬托“更好的”

①桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情

②回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色

③猿啼客散暮江头,人自伤心水自流

反衬

用相反或相异的事物衬托所描绘的事物,如用“矮的”衬托“高的”,用“坏的”衬托“好的”

①空山不见人,但闻人语响

②竹喧归浣女,莲动下渔舟

3.作用

衬托的作用主要在于突出正面或反面、或相异的事物的主体,表达强烈的思想感情,使文章的中心思想深化。

(十)对比

1.概念

对比是把两种不同事物或者同一事物的两个方面,放在一起相互比较的一种辞格。

2.类型

种类

概念

例句

解析

两体对比

把两种根本对立的事物放在一起进行对照,起到使好的显得更好,坏的显得更坏的作用

①有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着

是臧克家为纪念鲁迅而作。对比鲜明,歌颂了“永远活在人们心里”的人,讽刺了“行尸走肉”般的人

②有缺点的战士终竟是战士,完美的苍蝇也终究不过是苍蝇

通过对照比较,赞扬了坚持真理的革命战士,斥责了诬蔑革命的反动奴才

③朱门酒肉臭,路有冻死骨

把统治阶级的穷奢极欲和劳苦大众的悲惨遭遇进行了对比,突出了地主阶级和劳动人民这两个不同阶级迥然不同的命运,表现了封建社会尖锐的阶级对立

一体两面对比

把统一事物正反两个方面并举出来,相互比较

①时间是勤奋者的财富,创造者的宝库;时间是懒惰者的包袱,浪费者的坟墓

透彻地说明了时间对四种不同人的不同意义和效应

②政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心

政权之所以能兴盛,在于顺应民心;政权之所以废弛,是因为违逆民心。通过对比,体现顺应民心的重要性

3.作用

对比可以使客观存在的对立统一关系表达得更集中、更加鲜明突出。

4.注意

运用对比,必须对所要表达的事物的矛盾本质有深刻的认识。对比的两种事物或同一事物的两个方面,应该有互相对立的关系,否则是不能构成对比的。

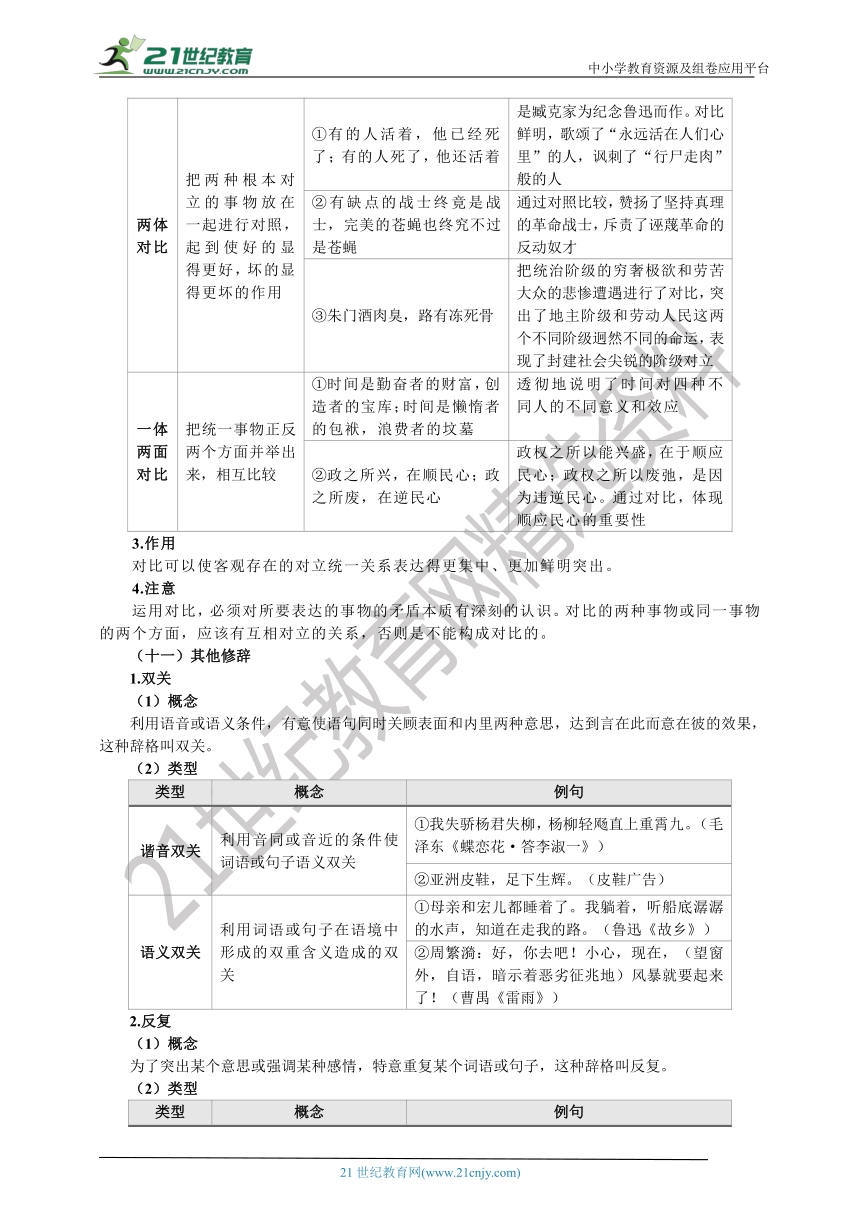

(十一)其他修辞

1.双关

(1)概念

利用语音或语义条件,有意使语句同时关顾表面和内里两种意思,达到言在此而意在彼的效果,这种辞格叫双关。

(2)类型

类型

概念

例句

谐音双关

利用音同或音近的条件使词语或句子语义双关

①我失骄杨君失柳,杨柳轻飏直上重霄九。(毛泽东《蝶恋花·答李淑一》)

②亚洲皮鞋,足下生辉。(皮鞋广告)

语义双关

利用词语或句子在语境中形成的双重含义造成的双关

①母亲和宏儿都睡着了。我躺着,听船底潺潺的水声,知道在走我的路。(鲁迅《故乡》)

②周繁漪:好,你去吧!小心,现在,(望窗外,自语,暗示着恶劣征兆地)风暴就要起来了!(曹禺《雷雨》)

2.反复

(1)概念

为了突出某个意思或强调某种感情,特意重复某个词语或句子,这种辞格叫反复。

(2)类型

类型

概念

例句

连续反复

接连重复相同的句子或词语,中间没有其他词语出现

①周总理,我们的好总理,你在哪里呵,你在哪里?(柯岩《周总理,你在哪里》)

②盼望着,盼望着,东风来了,春天的脚步近了。(朱自清

(?https:?/??/?baike.baidu.com?/?item?/?%E6%9C%B1%E8%87%AA%E6%B8%85?/?106017"

\t

"https:?/??/?baike.baidu.com?/?item?/?%E5%8F%8D%E5%A4%8D%E5%8F%A5?/?_blank?)《春》)

③争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。(李清照《如梦令·常记溪亭日暮》)

间隔反复

相同词语或句子的间隔出现,即有别的词语或句子隔开

①雪降落下来了,像柳絮一般的雪,像芦花一般的雪,像蒲公英的带绒毛的种子在风中飞,雪降落下来了。(郭风《松坊溪的冬天——写给孩子们》)

②不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。(鲁迅《纪念刘和珍君》)

(3)作用

在诗文中,起到反复咏叹,表达强烈情感的作用。还可以使诗文的格式整齐有序,而又回环起伏,充满语言美。

3.顶真

(1)概念

用上一句结尾的词语或句子做下一句的起头,使前后的句子头尾蝉联,上递下接,这种辞格叫顶真,也叫“联珠”。

例如:

严志和一见了土地,土地上的河流,河流两岸阴湿的涯田,涯田上青枝绿叶的芦苇,心上就漾着喜气。(梁斌《红旗谱》)

(2)作用

顶真不但能使句子结构整齐,语气贯通,而且能突出事物之间环环相扣的有机联系。

4.回环

把前后语句组织成穿梭一样的循环往复的形式,用以表达不同事物间的有机联系,这种辞格叫作回环。例如:

理性认识依赖于感性认识,感性认识有待于发展到理性认识,这就是辩证唯物论的认识论。(毛泽东《实践论》)

5.回文

(1)概念

把相同的词汇或句子,在下文中调换位置或颠倒过来,产生首尾回环的情趣,叫作回文。例如:

落雪飞芳树

(?https:?/??/?baike.baidu.com?/?item?/?%E8%8A%B3%E6%A0%91"

\t

"https:?/??/?baike.baidu.com?/?item?/?%E5%9B%9E%E6%96%87?/?_blank?),幽红雨淡霞。薄月迷香雾,流风舞艳花。(清·黄伯权《茶壶回文诗》)

其诗又可回读为:

花艳舞风流,雾香迷月薄。霞淡雨红幽,树芳飞雪落。

(2)回文句

一个句子如果正着读和倒着读的表述完全一样,就可称为“回文句”。例如:

①客上天然居

(?https:?/??/?baike.baidu.com?/?item?/?%E5%A4%A9%E7%84%B6%E5%B1%85"

\t

"https:?/??/?baike.baidu.com?/?item?/?%E5%9B%9E%E6%96%87?/?_blank?),居然天上客。

②心清可品茶,茶品可清心。

6.互文

(1)概念

互文是一种在古诗文中常采用的“参互成文,含而见义”的辞格。上下两句或一句话中的两个部分,看似各说其事,实则是互相呼应,互相阐发,互相补充,表述的是一件事。通过上下文意互相交错、渗透、补充来表达一个完整的意思。

(2)类型

类型

概念

例句

解析

单句互文

在同一句子中前后两个词语在意义上相互交错、渗透、补充

烟笼寒水月笼沙。(杜牧《泊秦淮》)

烟雾和月光笼罩着寒水和沙堤

对句互文

对句互文就是下句中含有上句已经出现的词,上句里含有下句将要出现的词,上、下句的意义相互补充说明

当窗理云鬓,对镜帖花黄。(《木兰辞》)

“当着窗子”“对着镜子”是“整理像乌云一样柔美的鬓发”和“贴好花黄”的共同条件

隔句互文

是指两句互文之间,有其他句子相隔的互文句式

十旬休假,胜友如云;千里逢迎,高朋满座。(王勃《滕王阁序》)

“胜友如云”和“高朋满座”是互文。该句中“如云”和“满座”都是用来形容“胜友”和“高朋”都很多,并且不远千里来此聚会

排句互文

这种互文的句子在两句以上,而且是互相渗透、互相补充,来表达完整意思

东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。(《木兰辞》)

该句表述之意是木兰在集市上买来骏马及其配套用具。这么表述是因为它是一篇乐府民歌,要保持形式上的对称,使人读之朗朗上口

7.通感

通感又叫“移觉”,就是在描述客观事物时,用形象的语言使感觉转移,将人的听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉互相沟通交错,彼此转换,将原本表示甲感觉的词语移用来表示乙感觉,使意象更为活泼、新奇的一种修辞格。即“以感觉写感觉”。例如:

(1)你的耳朵在侦察,你的眼睛在倾听,你的指挥棒上跳动着你的神经。(艾青《小泽征尔》)

【解析】以耳当目,以目为耳,视觉、听觉互换,写出指挥家高度专注、如痴如醉的神态。

(2)微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。(朱自清《荷塘月色》)

【解析】清香是嗅觉,歌声是听觉,作者将两种感觉互通,即为通感。

8.反语

(1)概念

故意使用与原意相反的词语或句子来表达本意,这种辞格叫反语。

(2)类型

类型

概念

例句

以正当反

用正面的语句表达反面的意思

有几个“慈祥”的老板到菜场去收集一些菜叶,用盐一浸,这就是他们难得的佳肴。(夏衍《包身工》)

以反当正

用反面的语句表达正面的意思

几个女人有点失望,也有些伤心,各人在心里骂着自己的狠心贼。(孙犁《荷花淀》)

9.层递

(1)概念

把三个及三个以上有深浅、先后、大小等层次关系的语句,依序加以排列,称为层递。层递修辞法可分为递升与递降两种。

(2)类型

类型

概念

例句

递升

把事物依照由小渐大、由近渐远、由短渐长、由浅渐深、由易渐难的顺序排列,也可称为阶升、递增

①保卫家乡!保卫黄河!保卫华北!保卫全中国!

②时间一天一天地过去,一月一月地过去,一年一年地过去……

递降

将事物由大渐小、由远渐近、由难渐易、由长渐短、由深渐浅,依序排列,又可称为递减、阶降

①一个和尚挑水喝,两个和尚抬水喝,三个和尚没水喝

②从此以后,越唱越低,越低越细,那声音渐渐地就听不见了

【课堂演练】

1.对下面句子的修辞方法及作用的表述,不正确的是(

)。

A.“一雨池塘水面平,淡磨明镜照檐楹”用比喻的修辞手法表现了雨后池塘水面的平静。

B.“回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色”用比喻和夸张的修辞手法描绘贵妃倾国倾城的美丽形象。

C.“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”用夸张和联想的修辞手法把瀑布倾泻而下的景象描绘得极为生动。

D.“臣本布衣,躬耕于南阳”用借代的修辞手法描写了当时躬耕在南阳宛县卧龙岗的诸葛亮的情况。

2.下列句子中没有使用比喻修辞手法的一项是(

)。

A.鲁迅在一篇文章里,主张打落水狗。他说,如果不打落水狗,它一旦跳起来,就要咬你,最低限度也要溅你一身的污泥。

B.眼睛也像父亲一样,周围都肿得通红。这我知道,在海边种地的人,终日吹着海风,大抵是这样的。

C.只要想想,天地是厂房,深谷是车间,幕天席地,群山环拱,世界上哪个地方哪个纺织厂有这样的规模呢?

D.人需要真理,就像庄稼需要阳光和雨露才能生长、开花、结果一样。

3.下列说法正确的一项是(

)。

A.“孰为汝多知乎?”运用了反问的修辞手法。

B.“蟋蟀的住宅”运用了比喻的修辞手法。

C.“蒙娜丽莎那微抿的双唇,微挑的嘴角,好像有话要跟你说。”运用了比喻的修辞手法。

D.“雾锁山头山锁雾,天连水尾水连天”是叠字联。

4.对下列诗句所运用的修辞手法与分析,正确的一项是(

)。

A.“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”采用拟人与对比的手法,以“牛”写人,表明立场,对比强烈,反差巨大。

B.“天台四万八千丈,对此欲倒东南倾”采用比喻与衬托的修辞手法,喻指天台之高,衬托天姥山的高峻。

C.“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”采用借代的修辞手法,用“梨花”来代指雪,写得新颖独特,形象生动。

D.“银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣”采用比喻的修辞手法,写出了琴声刚劲急促,高亢激越的特点。

5.下列句子中所用修辞手法不同于其他三项的是(

)。

A.收获的庄稼堆成垛,像稳稳矗立的小山。

B.这初秋之夜如一袭藕花色的纱衫,飘起淡淡的哀愁。

C.你们杀死一个李公朴,会有千百万个李公朴站起来。

D.那又浓又翠的景色,简直就是一幅青山绿水画。

【答案解析】

1.【答案】B

【解析】B项中,没有运用比喻的修辞手法,而是运用了借代的修辞手法。“粉黛”指白粉和黑粉,后代指年轻貌美的女子,亦借指妆饰。夸张体现在“六宫粉黛无颜色”上,夸大了杨贵妃的美。

故本题选B。

2.【答案】B

【解析】B项中,虽出现了比喻词“像”,但并不是比喻句。A项中,把“敌人”比喻为“落水狗”,C项中,把“天地深谷”比喻为“厂房车间”,D项中,把“人需要真理”,比喻为“庄稼需要阳光和雨露才能生长、开花、结果”。

故本题选B。

3.【答案】A

【解析】B项“蟋蟀的住宅”运用了拟人的修辞手法,因为“住宅”一般指人居住的地方。C项“好像”是副词,没有修辞手法。D项“雾锁山头山锁雾,天连水尾水连天”不是叠字联,而是一副回文对联,即上下联从最后一个字往前倒着念也可以成一副对联。叠字,又名“重言”,是指由两个相同的字组成的词语。人们在创作楹联时,常常将叠字运用于联语创作的方法,就是叠字法。例如:水水山山处处明明秀秀;晴晴雨雨时时好好奇奇。

故本题选A。

4.【答案】D

【解析】A项,以“牛”写人,不是拟人,而是比喻,本体是“人”,喻体是“牛”。B项,“天台四万八千丈”是用夸张的手法,写天台之高峻。C项,“梨花”运用了借喻的手法,本体是“雪”,喻体是“梨花”。故本题选D。

5.【答案】C

【解析】A项,运用了比喻的修辞手法,将“成垛的庄稼”比作“小山”。B项,运用了比喻的修辞手法,将“初秋的夜色”比作“藕花色的纱衫”。C项,运用了借代的修辞手法,用“李公朴”这一个人,代指所有像李公朴一样的人。D项,运用了比喻的修辞手法,将“景色”比作“青山绿水的画卷”。故本题选C。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://www.21cnjy.com/"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

语文基础知识学习方法答题技巧总结

9

修辞手法辨析鉴赏

一、考查形式

1.指出运用了怎样的修辞手法。

2.分析运用修辞手法作用。

3.除选择题外,在诗歌鉴赏、现代文阅读中也会考查。

二、修辞类型

(一)比喻

1.概念

比喻就是“打比方”。用本质不同,又有相似点的事物描绘事物或说明道理的修辞格,也叫“譬喻”。

2.结构

运用比喻这种修辞手法的句子一般由三部分组成,即本体(被比喻的事物)、喻体(作比喻的事物)和比喻词(比喻关系的标志性词语)组成。

3.类型

类型

结构

比喻词

例句

明喻

本体+比喻词+喻体

像、好像、似、仿佛、犹如、宛如

①叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙

②君子之交淡如水,小人之交甘若醴

暗喻

本体+比喻词+喻体

是、简直是、成了、变成

①更多的时候,乌云四合,层峦叠嶂都成了水墨山水

②君子之德,风也;小人之德,草也;草上之风,必偃

借喻

喻体

①忽如一夜春风来,千树万树梨花开

②缲成白雪桑重绿,割尽黄云稻正青

博喻

本体+比喻词+喻体

像、如、正如、好比

①这种下笔以前的修改是最要紧不过的了,正如盖房子首先要打好图样,作战首先要订好计划一样

②比起北国的秋来,(南国的秋)正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼

4.作用

(1)使句意的表达更加具体、形象、生动。例如:

柳妈的打皱的脸也笑了起来,使她蹙缩得像一个核桃。

(2)使句意的表达更加浅显易懂。例如:

小石头可以砸破大水缸。(比喻力量微小的事物可以战胜表面强大的事物。)

(3)帮助作者表达感情。例如:

地下“乌龟”乱爬,头上“乌鸦”成阵。(“乌龟”指敌军的坦克,“乌鸦”指敌军的飞机。)

(二)比拟

1.概念

根据想象把物当作人写或把人当作物写,或把甲物当作乙物来写,这种辞格叫作比拟。被比拟的事物称为“本体”,用来比拟的事物称为“拟体”。

2.结构

一般比拟只出现本体,不出现拟体。

3.类型

类型

概念

例句

拟人

把物当作人来写,赋予“物”以人的言行或思想感情

①桃树、杏树、梨树,你不让我,我不让你,都开满了花赶趟儿,红的像火,粉的像霞,白的像雪

②羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关

拟物

把人当作物

使人具有物的情态或动作

那宽厚肥大的荷叶下面,有一个人的脸,下半截身子长在水里。那不是水生吗

把A当作B

把甲物当作乙物来写

朵朵花瓣翱翔在风中

4.作用

运用比拟,能寓情于物,表达作者强烈的爱憎感情;可以使叙述生动形象,加强文章的艺术感染力;可以把无形的、抽象的事物描写得有声有色,可见可闻。

(三)借代

1.概念

不直说某人或某事物的名称,借同它密切相关的名称去代替,这种辞格叫借代,也可叫“换名”。如《药》中以“花白胡子”代人物,便是以特征代本体。

2.结构

一般只出现借体,不出现本体。

3.类型

用借体代本体。它不直接说出所要表述的人或物,而用上其相关的事物来代替,可用部分代整体,以特征代本体,以专名代泛称等,比喻要求本体与喻体有相似点,借代要求借体与本体有一定相关性。借用与本事物有密切关系的其他事物来代替本事物。

类型

概念

例句

特征代本体

用借体的特征、标志去代替本体

红眼睛原知道他家里只有一个老娘

部分代整体

用事物具有代表性的一部分代替本体

樯橹灰飞烟灭

整体代部分

用事物整体代替其中一部分

读点鲁迅

具体代抽象

用具体事物代替抽象事物

蔺相如徒以口舌为劳,而位居我上

抽象代具体

用抽象事物代替具体事物

正义是杀不完的,因为真理永远存在

专称代泛称

用具有典型化的人或事物的专有名称代替本体

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台

4.作用

(1)使表述形象生动、重点突出。例如:

那一对西装革履从前面慢悠悠地走过来。

(2)使语言简洁、精练。例如:

公园里的长凳上坐着两个人,一个“马褂”,一个“西装”。

(3)使语言风格灵活,不死板,给人以幽默感。例如:

从他的祖父到他,三代不捏锄头柄了。

(四)夸张

1.概念

夸张是有意强调事物的某种特征,并对其加以扩大或缩小来表达强烈思想感情的修辞方法。

2.类型

类型

概念

例句

扩大夸张

故意把客观事物说得很“大”“多”“强”等的夸张形式

①飞流直下三千尺,疑是银河落九天

②白发三千丈,缘愁似个长

缩小夸张

故意把客观事物说得很“小”“少”“弱”等的夸张形式

①五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸

②巴掌大一片山坡地

超前夸张

在时间上后出现的事物提前一步呈现出来

话还没说出口,我就知道他要说什么了

3.作用

(1)更突出事物的某个特征,或揭示事物的本质,给读者留下鲜明、深刻的印象;

(2)表达出作者强烈的感情(用以讽刺或歌颂),起到感染读者的作用。

(五)对偶

1.概念

结构相同或基本相同、字数相等、意义上密切相连的两个短语或句子,对称地排列,这种辞格叫对偶。

2.类型

种类

释义

例句

正对

从两个角度、两个侧面说明同一事理,表示相似、相关的关系

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山

反对

上下句表示一般的相反关系或矛盾对立关系

忧劳可以兴国,逸豫可以亡身

串对(流水对)

上下句意义上具有承接、递进、因果、假设、条件等关系

读书破万卷,下笔如有神

3.作用

从形式上看,音节整体匀称,节律感强;从内容上看,凝练集中,概括力强。它有鲜明的民族特点和特有的表现力,便于记诵,因而在抒情、叙事、议论等文章中广泛使用。

(六)排比

1.概念

把结构相同或相似、语气一致、意思密切关联的句子或句子成分排列起来,使内容和语势增强,这种辞格叫排比。

2.类型

种类

释义

例句

成分排比

各种句法成分的排比

延安的歌声,它是黑夜的火把,雪天的煤炭,大旱的甘霖

分句排比

一个复句的各个分句构成排比

他们的品质是那样的清洁和高尚,他们的意志是那样的坚韧和刚强,他们的气质是那样的淳朴和谦逊,他们的胸怀是那样的美丽和宽广

单句排比

几个单句构成的排比

八路军穿草鞋,把日本鬼子赶下海。解放军穿草鞋,把蒋家王朝踢下台。如今八连穿草鞋,把香风毒雾脚下踩

复句排比

几个复句构成的排比

如果我们能够研制出一种类似鹰眼的搜索、观测技术系统,就能够扩大飞行员的视野,提高他们的视敏度。如果能研制出具有鹰眼视觉原理的“电子鹰眼”,就有可能用于控制远程激光制导武器的发射。如果能给导弹装上小巧的“鹰眼系统”,那么它就可以像雄鹰一样,自动寻找、识别、追踪目标,做到百发百中

3.作用

排比的运用可以使内容更加集中,增强句子的气势。用来说理,可把道理阐述得更严密、更透彻。用来抒情,可把感情抒发得淋漓尽致。

4.注意

排比都是三项或更多项排连运用。但是运用时一定要从内容的需求出发,不能生硬地拼凑排比的形式。

(七)设问

1.概念

设问是无疑而问,自问自答,以引导读者注意和思考问题,这种辞格叫设问。例如:

①是谁创造了人类世界?是我们劳动群众。

②社会生产力有这样巨大的发展,劳动生产率有这样大幅度的提高,靠的是什么?最主要的是靠科学的、技术的力量。

2.作用

设问目的在于引人注意,启发思考,突出某些内容,使文章起波澜,有变化。

(八)反问

1.概念

反问,又叫“激问”,但它只问不答,把要表达的确定意思包含在句内。常用肯定形式表示否定,用否定形式表示肯定。反问也是无疑而问。例如:

①难道我是三岁小孩子?(用肯定式表示否定)

②我呢,我难道没有应该责备的地方吗?(用否定式表示肯定)

2.作用

反问的语气强烈,具有无可辩驳的力量,能激发读者感情,给读者留下深刻的印象。

(九)衬托

1.概念

为了突出主要事物,用类似的或反面的、有差别的事物作陪衬,这种“烘云托月”的修辞手法叫衬托。

2.类型

种类

释义

例句

正衬

用类似的事物衬托所描绘的事物。用“高的”衬托“更高的”,用“好的”衬托“更好的”

①桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情

②回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色

③猿啼客散暮江头,人自伤心水自流

反衬

用相反或相异的事物衬托所描绘的事物,如用“矮的”衬托“高的”,用“坏的”衬托“好的”

①空山不见人,但闻人语响

②竹喧归浣女,莲动下渔舟

3.作用

衬托的作用主要在于突出正面或反面、或相异的事物的主体,表达强烈的思想感情,使文章的中心思想深化。

(十)对比

1.概念

对比是把两种不同事物或者同一事物的两个方面,放在一起相互比较的一种辞格。

2.类型

种类

概念

例句

解析

两体对比

把两种根本对立的事物放在一起进行对照,起到使好的显得更好,坏的显得更坏的作用

①有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着

是臧克家为纪念鲁迅而作。对比鲜明,歌颂了“永远活在人们心里”的人,讽刺了“行尸走肉”般的人

②有缺点的战士终竟是战士,完美的苍蝇也终究不过是苍蝇

通过对照比较,赞扬了坚持真理的革命战士,斥责了诬蔑革命的反动奴才

③朱门酒肉臭,路有冻死骨

把统治阶级的穷奢极欲和劳苦大众的悲惨遭遇进行了对比,突出了地主阶级和劳动人民这两个不同阶级迥然不同的命运,表现了封建社会尖锐的阶级对立

一体两面对比

把统一事物正反两个方面并举出来,相互比较

①时间是勤奋者的财富,创造者的宝库;时间是懒惰者的包袱,浪费者的坟墓

透彻地说明了时间对四种不同人的不同意义和效应

②政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心

政权之所以能兴盛,在于顺应民心;政权之所以废弛,是因为违逆民心。通过对比,体现顺应民心的重要性

3.作用

对比可以使客观存在的对立统一关系表达得更集中、更加鲜明突出。

4.注意

运用对比,必须对所要表达的事物的矛盾本质有深刻的认识。对比的两种事物或同一事物的两个方面,应该有互相对立的关系,否则是不能构成对比的。

(十一)其他修辞

1.双关

(1)概念

利用语音或语义条件,有意使语句同时关顾表面和内里两种意思,达到言在此而意在彼的效果,这种辞格叫双关。

(2)类型

类型

概念

例句

谐音双关

利用音同或音近的条件使词语或句子语义双关

①我失骄杨君失柳,杨柳轻飏直上重霄九。(毛泽东《蝶恋花·答李淑一》)

②亚洲皮鞋,足下生辉。(皮鞋广告)

语义双关

利用词语或句子在语境中形成的双重含义造成的双关

①母亲和宏儿都睡着了。我躺着,听船底潺潺的水声,知道在走我的路。(鲁迅《故乡》)

②周繁漪:好,你去吧!小心,现在,(望窗外,自语,暗示着恶劣征兆地)风暴就要起来了!(曹禺《雷雨》)

2.反复

(1)概念

为了突出某个意思或强调某种感情,特意重复某个词语或句子,这种辞格叫反复。

(2)类型

类型

概念

例句

连续反复

接连重复相同的句子或词语,中间没有其他词语出现

①周总理,我们的好总理,你在哪里呵,你在哪里?(柯岩《周总理,你在哪里》)

②盼望着,盼望着,东风来了,春天的脚步近了。(朱自清

(?https:?/??/?baike.baidu.com?/?item?/?%E6%9C%B1%E8%87%AA%E6%B8%85?/?106017"

\t

"https:?/??/?baike.baidu.com?/?item?/?%E5%8F%8D%E5%A4%8D%E5%8F%A5?/?_blank?)《春》)

③争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。(李清照《如梦令·常记溪亭日暮》)

间隔反复

相同词语或句子的间隔出现,即有别的词语或句子隔开

①雪降落下来了,像柳絮一般的雪,像芦花一般的雪,像蒲公英的带绒毛的种子在风中飞,雪降落下来了。(郭风《松坊溪的冬天——写给孩子们》)

②不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。(鲁迅《纪念刘和珍君》)

(3)作用

在诗文中,起到反复咏叹,表达强烈情感的作用。还可以使诗文的格式整齐有序,而又回环起伏,充满语言美。

3.顶真

(1)概念

用上一句结尾的词语或句子做下一句的起头,使前后的句子头尾蝉联,上递下接,这种辞格叫顶真,也叫“联珠”。

例如:

严志和一见了土地,土地上的河流,河流两岸阴湿的涯田,涯田上青枝绿叶的芦苇,心上就漾着喜气。(梁斌《红旗谱》)

(2)作用

顶真不但能使句子结构整齐,语气贯通,而且能突出事物之间环环相扣的有机联系。

4.回环

把前后语句组织成穿梭一样的循环往复的形式,用以表达不同事物间的有机联系,这种辞格叫作回环。例如:

理性认识依赖于感性认识,感性认识有待于发展到理性认识,这就是辩证唯物论的认识论。(毛泽东《实践论》)

5.回文

(1)概念

把相同的词汇或句子,在下文中调换位置或颠倒过来,产生首尾回环的情趣,叫作回文。例如:

落雪飞芳树

(?https:?/??/?baike.baidu.com?/?item?/?%E8%8A%B3%E6%A0%91"

\t

"https:?/??/?baike.baidu.com?/?item?/?%E5%9B%9E%E6%96%87?/?_blank?),幽红雨淡霞。薄月迷香雾,流风舞艳花。(清·黄伯权《茶壶回文诗》)

其诗又可回读为:

花艳舞风流,雾香迷月薄。霞淡雨红幽,树芳飞雪落。

(2)回文句

一个句子如果正着读和倒着读的表述完全一样,就可称为“回文句”。例如:

①客上天然居

(?https:?/??/?baike.baidu.com?/?item?/?%E5%A4%A9%E7%84%B6%E5%B1%85"

\t

"https:?/??/?baike.baidu.com?/?item?/?%E5%9B%9E%E6%96%87?/?_blank?),居然天上客。

②心清可品茶,茶品可清心。

6.互文

(1)概念

互文是一种在古诗文中常采用的“参互成文,含而见义”的辞格。上下两句或一句话中的两个部分,看似各说其事,实则是互相呼应,互相阐发,互相补充,表述的是一件事。通过上下文意互相交错、渗透、补充来表达一个完整的意思。

(2)类型

类型

概念

例句

解析

单句互文

在同一句子中前后两个词语在意义上相互交错、渗透、补充

烟笼寒水月笼沙。(杜牧《泊秦淮》)

烟雾和月光笼罩着寒水和沙堤

对句互文

对句互文就是下句中含有上句已经出现的词,上句里含有下句将要出现的词,上、下句的意义相互补充说明

当窗理云鬓,对镜帖花黄。(《木兰辞》)

“当着窗子”“对着镜子”是“整理像乌云一样柔美的鬓发”和“贴好花黄”的共同条件

隔句互文

是指两句互文之间,有其他句子相隔的互文句式

十旬休假,胜友如云;千里逢迎,高朋满座。(王勃《滕王阁序》)

“胜友如云”和“高朋满座”是互文。该句中“如云”和“满座”都是用来形容“胜友”和“高朋”都很多,并且不远千里来此聚会

排句互文

这种互文的句子在两句以上,而且是互相渗透、互相补充,来表达完整意思

东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。(《木兰辞》)

该句表述之意是木兰在集市上买来骏马及其配套用具。这么表述是因为它是一篇乐府民歌,要保持形式上的对称,使人读之朗朗上口

7.通感

通感又叫“移觉”,就是在描述客观事物时,用形象的语言使感觉转移,将人的听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉互相沟通交错,彼此转换,将原本表示甲感觉的词语移用来表示乙感觉,使意象更为活泼、新奇的一种修辞格。即“以感觉写感觉”。例如:

(1)你的耳朵在侦察,你的眼睛在倾听,你的指挥棒上跳动着你的神经。(艾青《小泽征尔》)

【解析】以耳当目,以目为耳,视觉、听觉互换,写出指挥家高度专注、如痴如醉的神态。

(2)微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。(朱自清《荷塘月色》)

【解析】清香是嗅觉,歌声是听觉,作者将两种感觉互通,即为通感。

8.反语

(1)概念

故意使用与原意相反的词语或句子来表达本意,这种辞格叫反语。

(2)类型

类型

概念

例句

以正当反

用正面的语句表达反面的意思

有几个“慈祥”的老板到菜场去收集一些菜叶,用盐一浸,这就是他们难得的佳肴。(夏衍《包身工》)

以反当正

用反面的语句表达正面的意思

几个女人有点失望,也有些伤心,各人在心里骂着自己的狠心贼。(孙犁《荷花淀》)

9.层递

(1)概念

把三个及三个以上有深浅、先后、大小等层次关系的语句,依序加以排列,称为层递。层递修辞法可分为递升与递降两种。

(2)类型

类型

概念

例句

递升

把事物依照由小渐大、由近渐远、由短渐长、由浅渐深、由易渐难的顺序排列,也可称为阶升、递增

①保卫家乡!保卫黄河!保卫华北!保卫全中国!

②时间一天一天地过去,一月一月地过去,一年一年地过去……

递降

将事物由大渐小、由远渐近、由难渐易、由长渐短、由深渐浅,依序排列,又可称为递减、阶降

①一个和尚挑水喝,两个和尚抬水喝,三个和尚没水喝

②从此以后,越唱越低,越低越细,那声音渐渐地就听不见了

【课堂演练】

1.对下面句子的修辞方法及作用的表述,不正确的是(

)。

A.“一雨池塘水面平,淡磨明镜照檐楹”用比喻的修辞手法表现了雨后池塘水面的平静。

B.“回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色”用比喻和夸张的修辞手法描绘贵妃倾国倾城的美丽形象。

C.“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”用夸张和联想的修辞手法把瀑布倾泻而下的景象描绘得极为生动。

D.“臣本布衣,躬耕于南阳”用借代的修辞手法描写了当时躬耕在南阳宛县卧龙岗的诸葛亮的情况。

2.下列句子中没有使用比喻修辞手法的一项是(

)。

A.鲁迅在一篇文章里,主张打落水狗。他说,如果不打落水狗,它一旦跳起来,就要咬你,最低限度也要溅你一身的污泥。

B.眼睛也像父亲一样,周围都肿得通红。这我知道,在海边种地的人,终日吹着海风,大抵是这样的。

C.只要想想,天地是厂房,深谷是车间,幕天席地,群山环拱,世界上哪个地方哪个纺织厂有这样的规模呢?

D.人需要真理,就像庄稼需要阳光和雨露才能生长、开花、结果一样。

3.下列说法正确的一项是(

)。

A.“孰为汝多知乎?”运用了反问的修辞手法。

B.“蟋蟀的住宅”运用了比喻的修辞手法。

C.“蒙娜丽莎那微抿的双唇,微挑的嘴角,好像有话要跟你说。”运用了比喻的修辞手法。

D.“雾锁山头山锁雾,天连水尾水连天”是叠字联。

4.对下列诗句所运用的修辞手法与分析,正确的一项是(

)。

A.“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”采用拟人与对比的手法,以“牛”写人,表明立场,对比强烈,反差巨大。

B.“天台四万八千丈,对此欲倒东南倾”采用比喻与衬托的修辞手法,喻指天台之高,衬托天姥山的高峻。

C.“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”采用借代的修辞手法,用“梨花”来代指雪,写得新颖独特,形象生动。

D.“银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣”采用比喻的修辞手法,写出了琴声刚劲急促,高亢激越的特点。

5.下列句子中所用修辞手法不同于其他三项的是(

)。

A.收获的庄稼堆成垛,像稳稳矗立的小山。

B.这初秋之夜如一袭藕花色的纱衫,飘起淡淡的哀愁。

C.你们杀死一个李公朴,会有千百万个李公朴站起来。

D.那又浓又翠的景色,简直就是一幅青山绿水画。

【答案解析】

1.【答案】B

【解析】B项中,没有运用比喻的修辞手法,而是运用了借代的修辞手法。“粉黛”指白粉和黑粉,后代指年轻貌美的女子,亦借指妆饰。夸张体现在“六宫粉黛无颜色”上,夸大了杨贵妃的美。

故本题选B。

2.【答案】B

【解析】B项中,虽出现了比喻词“像”,但并不是比喻句。A项中,把“敌人”比喻为“落水狗”,C项中,把“天地深谷”比喻为“厂房车间”,D项中,把“人需要真理”,比喻为“庄稼需要阳光和雨露才能生长、开花、结果”。

故本题选B。

3.【答案】A

【解析】B项“蟋蟀的住宅”运用了拟人的修辞手法,因为“住宅”一般指人居住的地方。C项“好像”是副词,没有修辞手法。D项“雾锁山头山锁雾,天连水尾水连天”不是叠字联,而是一副回文对联,即上下联从最后一个字往前倒着念也可以成一副对联。叠字,又名“重言”,是指由两个相同的字组成的词语。人们在创作楹联时,常常将叠字运用于联语创作的方法,就是叠字法。例如:水水山山处处明明秀秀;晴晴雨雨时时好好奇奇。

故本题选A。

4.【答案】D

【解析】A项,以“牛”写人,不是拟人,而是比喻,本体是“人”,喻体是“牛”。B项,“天台四万八千丈”是用夸张的手法,写天台之高峻。C项,“梨花”运用了借喻的手法,本体是“雪”,喻体是“梨花”。故本题选D。

5.【答案】C

【解析】A项,运用了比喻的修辞手法,将“成垛的庄稼”比作“小山”。B项,运用了比喻的修辞手法,将“初秋的夜色”比作“藕花色的纱衫”。C项,运用了借代的修辞手法,用“李公朴”这一个人,代指所有像李公朴一样的人。D项,运用了比喻的修辞手法,将“景色”比作“青山绿水的画卷”。故本题选C。

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://www.21cnjy.com/"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)