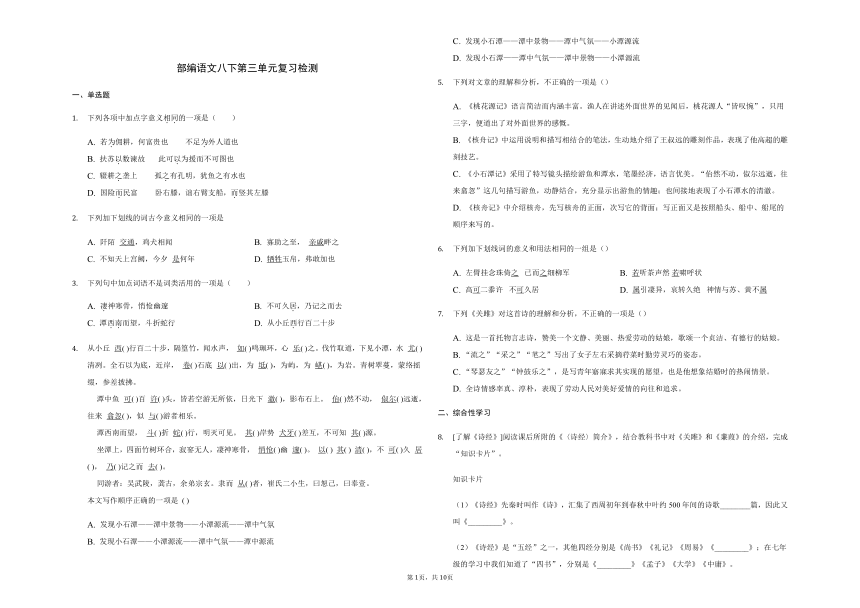

部编语文八年级下册第三单元复习检测(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 部编语文八年级下册第三单元复习检测(含答案解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 42.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-05 19:44:24 | ||

图片预览

文档简介

部编语文八下第三单元复习检测

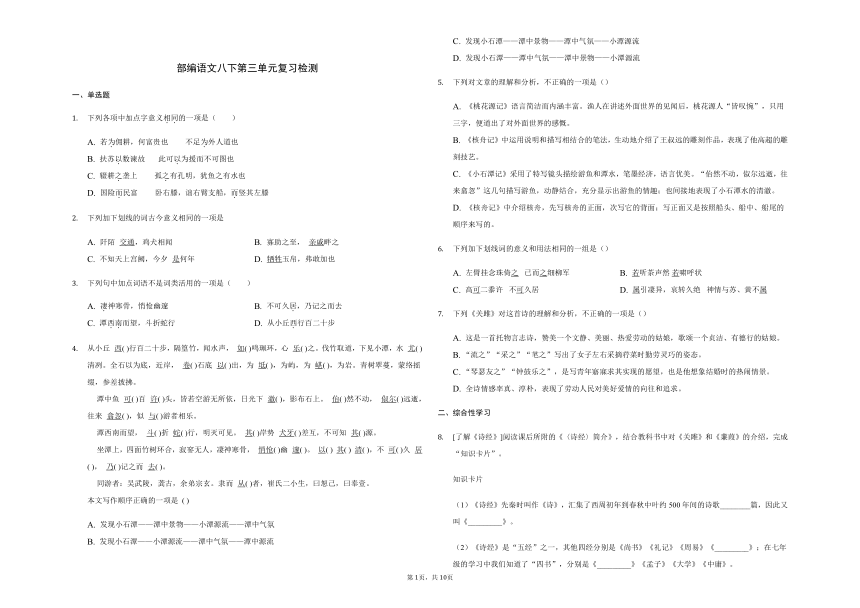

一、单选题

下列各项中加点字意义相同的一项是( )

A.

若为佣耕,何富贵也?????????不足为外人道也

B.

扶苏以数谏故???????此可以为援而不可图也

C.

辍耕之垄上?????????孤之有孔明,犹鱼之有水也

D.

国险而民富?????????卧右膝,诎右臂支船,而竖其左膝

下列加下划线的词古今意义相同的一项是

A.

阡陌

交通,鸡犬相闻

B.

寡助之至,

亲戚畔之

C.

不知天上宫阙,今夕

是何年

D.

牺牲玉帛,弗敢加也

下列句中加点词语不是词类活用的一项是( )

A.

凄神寒骨,悄怆幽邃

B.

不可久居,乃记之而去

C.

潭西南而望,斗折蛇行

D.

从小丘西行百二十步

从小丘

西(

)行百二十步,隔篁竹,闻水声,

如(

)鸣珮环,心

乐(

)之。伐竹取道,下见小潭,水

尤(

)清冽。全石以为底,近岸,

卷(

)石底

以(

)出,为

坻(

),为屿,为

嵁(

),为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

???

潭中鱼

可(

)百

许(

)头,皆若空游无所依,日光下

澈(

),影布石上。

佁(

)然不动,

俶尔(

)远逝,往来

翕忽(

),似

与(

)游者相乐。

???

潭西南而望,

斗(

)折

蛇(

)行,明灭可见。

其(

)岸势

犬牙(

)差互,不可知

其(

)源。

???

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,

悄怆(

)幽

邃(

)。

以(

)

其(

)

清(

),不

可(

)久

居(

),

乃(

)记之而

去(

)。

???

同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而

从(

)者,崔氏二小生,曰恕己,曰奉壹。

本文写作顺序正确的一项是

(

)

A.

发现小石潭——潭中景物——小潭源流——潭中气氛

B.

发现小石潭——小潭源流——潭中气氛——潭中源流

C.

发现小石潭——潭中景物——潭中气氛——小潭源流

D.

发现小石潭——潭中气氛——潭中景物——小潭源流

下列对文章的理解和分析,不正确的一项是()

A.

《桃花源记》语言简洁而内涵丰富。渔人在讲述外面世界的见闻后,桃花源人“皆叹惋”,只用三字,便道出了对外面世界的感慨。

B.

《核舟记》中运用说明和描写相结合的笔法,生动地介绍了王叔远的雕刻作品,表现了他高超的雕刻技艺。

C.

《小石潭记》采用了特写镜头描绘游鱼和潭水,笔墨经济,语言优美。“佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽”这几句描写游鱼,动静结合,充分显示出游鱼的情趣;也间接地表现了小石潭水的清澈。

D.

《核舟记》中介绍核舟,先写核舟的正面,次写它的背面;写正面又是按照船头、船中、船尾的顺序来写的。

下列加下划线词的意义和用法相同的一组是()

A.

左臂挂念珠倚之?

已而之细柳军

B.

若听茶声然?若啸呼状

C.

高可二黍许?

不可久居

D.

属引凄异,哀转久绝?

神情与苏、黄不属

下列《关雎》对这首诗的理解和分析,不正确的一项是()

A.

这是一首托物言志诗,赞美一个文静、美丽、热爱劳动的姑娘,歌颂一个贞洁、有德行的姑娘。

B.

“流之”“采之”“芼之”写出了女子左右采摘荇菜时勤劳灵巧的姿态。

C.

“琴瑟友之”“钟鼓乐之”,是写青年寤寐求其实现的愿望,也是他想象结婚时的热闹情景。

D.

全诗情感率真、淳朴,表现了劳动人民对美好爱情的向往和追求。

二、综合性学习

[了解《诗经》]阅读课后所附的《〈诗经〉简介》,结合教科书中对《关雎》和《蒹葭》的介绍,完成“知识卡片”。

知识卡片

(1)《诗经》先秦时叫作《诗》,汇集了西周初年到春秋中叶约500年间的诗歌________篇,因此又叫《_________》。

(2)《诗经》是“五经”之一,其他四经分别是《尚书》《礼记》《周易》《_________》;在七年级的学习中我们知道了“四书”,分别是《_________》《孟子》《大学》《中庸》。

(3)《诗经》有“六义”。诗按所配乐曲的性质分为_________、_________、________三类,《关雎》和《蒹葭》在三类中属于_________这一类;主要的表现手法有赋、比、兴三种,在《关雎》中,“______________,______________”就用了比、兴的手法。

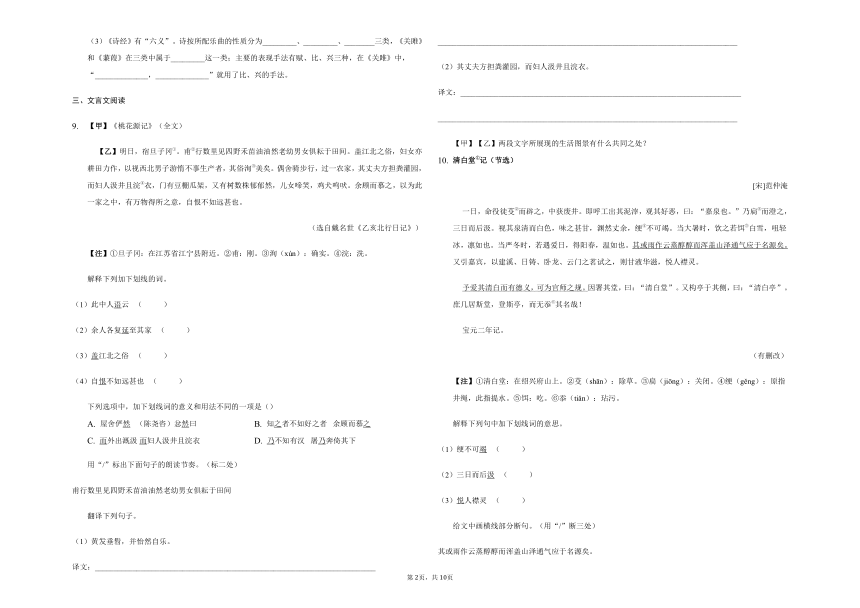

三、文言文阅读

【甲】《桃花源记》(全文)

???

【乙】明日,宿旦子冈①。甫②行数里见四野禾苗油油然老幼男女俱耘于田间。盖江北之俗,妇女亦耕田力作,以视西北男子游惰不事生产者,其俗洵③美矣。偶舍骑步行,过一农家,其丈夫方担粪灌园,而妇人汲井且浣④衣,门有豆棚瓜架,又有树数株郁郁然,儿女啼笑,鸡犬鸣吠。余顾而慕之,以为此一家之中,有万物得所之意,自恨不如远甚也。

(选自戴名世《乙亥北行日记》)

【注】①旦子冈:在江苏省江宁县附近。②甫:刚。③洵(xún):确实。④浣:洗。

解释下列加下划线的词。

(1)此中人语云?

(?????????

)

(2)余人各复延至其家?

(?????????

)

(3)盖江北之俗?

(?????????

)

(4)自恨不如远甚也?

(?????????

)

下列选项中,加下划线词的意义和用法不同的一项是()

A.

屋舍俨然?

(陈尧咨)忿然曰

B.

知之者不如好之者?

余顾而慕之

C.

而外出溉汲?而妇人汲井且浣衣

D.

乃不知有汉?

屠乃奔倚其下

用“/”标出下面句子的朗读节奏。(标二处)

甫行数里见四野禾苗油油然老幼男女俱耘于田间

翻译下列句子。

(1)黄发垂髫,并怡然自乐。

译文:__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(2)其丈夫方担粪灌园,而妇人汲井且浣衣。

译文:__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

【甲】【乙】两段文字所展现的生活图景有什么共同之处?

清白堂①记(节选)

[宋]范仲淹

???

一日,命役徒芟②而辟之,中获废井。即呼工出其泥滓,观其好恶,曰:“嘉泉也。”乃扃③而澄之,三日而后汲。视其泉清而白色,味之甚甘,渊然丈余,绠④不可竭。当大暑时,饮之若饵⑤白雪,咀轻冰,凛如也。当严冬时,若遇爱日,得阳春,温如也。其或雨作云蒸醇醇而浑盖山泽通气应于名源矣。又引嘉宾,以建溪、日铸、卧龙、云门之茗试之,则甘液华滋,悦人襟灵。

???

予爱其清白而有德义,可为官师之规。因署其堂,曰:“清白堂”。又构亭于其侧,曰:“清白亭”。庶几居斯堂,登斯亭,而无忝⑥其名哉!

???

宝元二年记。

(有删改)

【注】①清白堂:在绍兴府山上。②芟(shān):除草。③扃(jiōng):关闭。④绠(gěng):原指井绳,此指提水。⑤饵:吃。⑥忝(tiǎn):玷污。

解释下列句中加下划线词的意思。

(1)绠不可竭?

(?????????

)

(2)三日而后汲?

(?????????

)

(3)悦人襟灵?

(?????????

)

给文中画横线部分断句。(用“/”断三处)

其或雨作云蒸醇醇而浑盖山泽通气应于名源矣。

用现代汉语写出文中画波浪线句子的意思。

予爱其清白而有德义,可为官师之规。

【参考】规:①谋划,规划;②典范,楷模;③规劝,谏诤。(《古代汉语词典》,商务印书馆)

文中的“嘉泉”有何特点?作者为何详写“嘉泉”之“嘉”?根据文意简要回答。

下列两个句子意蕴丰富,你从中读到了一个怎样的范仲淹?请简要分析。

(1)庶几居斯堂,登斯亭,而无忝其名哉!

(《清白堂记》)

(2)先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

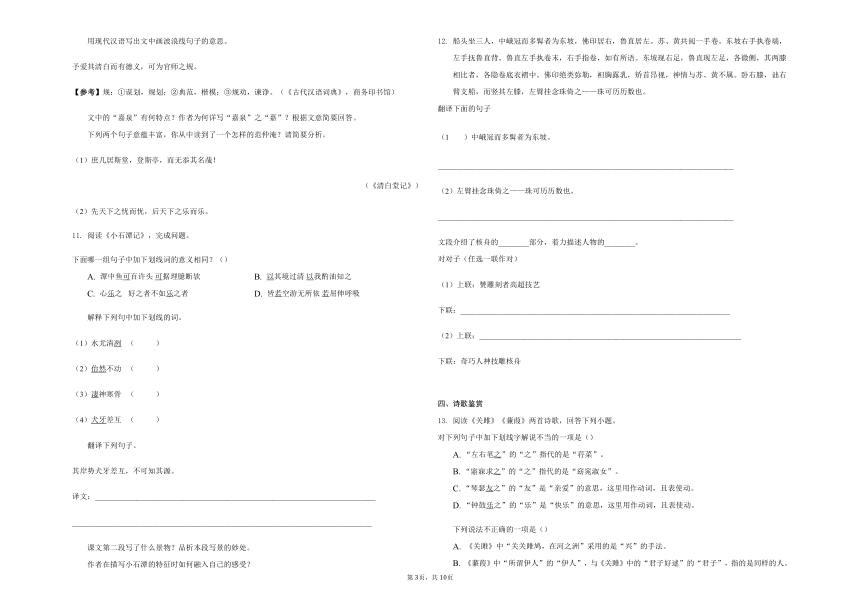

阅读《小石潭记》,完成问题。

下面哪一组句子中加下划线词的意义相同?()

A.

潭中鱼可百许头?可据理臆断欤

B.

以其境过清?以我酌油知之

C.

心乐之?

好之者不如乐之者

D.

皆若空游无所依?若屈伸呼吸

解释下列句中加下划线的词。

(1)水尤清冽?

(?????????

)

(2)佁然不动?

(?????????

)

(3)凄神寒骨?

(?????????

)

(4)犬牙差互?

(?????????

)

翻译下列句子。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

译文:__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

课文第二段写了什么景物?品析本段写景的妙处。

作者在描写小石潭的特征时如何融入自己的感受?

船头坐三人,中峨冠而多髯者为东坡,佛印居右,鲁直居左。苏、黄共阅一手卷。东坡右手执卷端,左手抚鲁直背。鲁直左手执卷末,右手指卷,如有所语。东坡现右足,鲁直现左足,各微侧,其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。佛印绝类弥勒,袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏、黄不属。卧右膝,诎右臂支船,而竖其左膝,左臂挂念珠倚之——珠可历历数也。

翻译下面的句子

(1)中峨冠而多髯者为东坡。

______________________________________________________________________________

(2)左臂挂念珠倚之——珠可历历数也。

______________________________________________________________________________

文段介绍了核舟的________部分,着力描述人物的________。

对对子(任选一联作对)

(1)上联:赞雕刻者高超技艺

下联:_______________________________________________________________________

(2)上联:_____________________________________________________________________

下联:奇巧人神技雕核舟

四、诗歌鉴赏

阅读《关雎》《蒹葭》两首诗歌,回答下列小题。

对下列句子中加下划线字解说不当的一项是()

A.

“左右芼之”的“之”指代的是“荇菜”。

B.

“寤寐求之”的“之”指代的是“窈窕淑女”。

C.

“琴瑟友之”的“友”是“亲爱”的意思,这里用作动词,且表使动。

D.

“钟鼓乐之”的“乐”是“快乐”的意思,这里用作动词,且表使动。

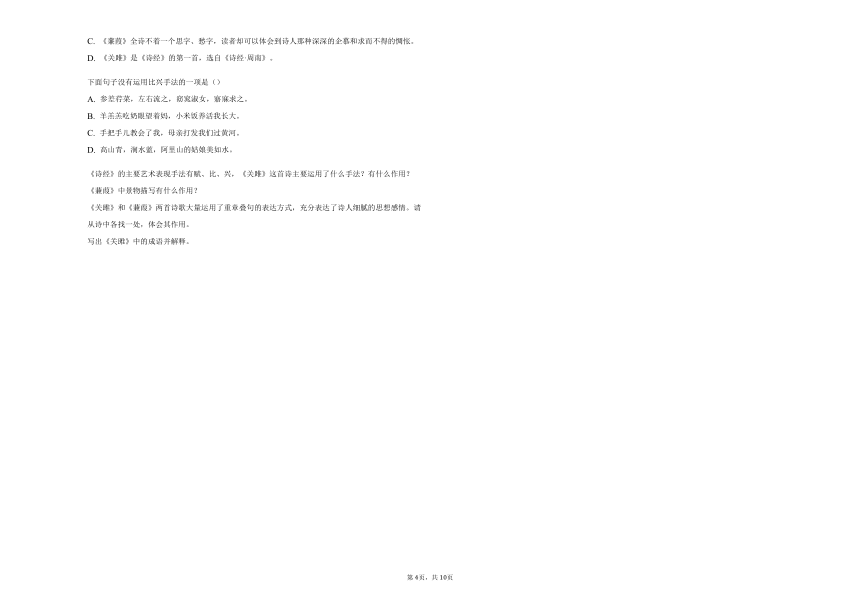

下列说法不正确的一项是()

A.

《关雎》中“关关雎鸠,在河之洲”采用的是“兴”的手法。

B.

《蒹葭》中“所谓伊人”的“伊人”,与《关雎》中的“君子好逑”的“君子”,指的是同样的人。

C.

《蒹葭》全诗不着一个思字、愁字,读者却可以体会到诗人那种深深的企慕和求而不得的惆怅。

D.

《关雎》是《诗经》的第一首,选自《诗经·周南》。

下面句子没有运用比兴手法的一项是()

A.

参差荇菜,左右流之,窈窕淑女,寤寐求之。

B.

羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大。

C.

手把手儿教会了我,母亲打发我们过黄河。

D.

高山青,涧水蓝,阿里山的姑娘美如水。

《诗经》的主要艺术表现手法有赋、比、兴,《关雎》这首诗主要运用了什么手法?有什么作用?

《蒹葭》中景物描写有什么作用?

《关雎》和《蒹葭》两首诗歌大量运用了重章叠句的表达方式,充分表达了诗人细腻的思想感情。请从诗中各找一处,体会其作用。

写出《关雎》中的成语并解释。

答案和解析

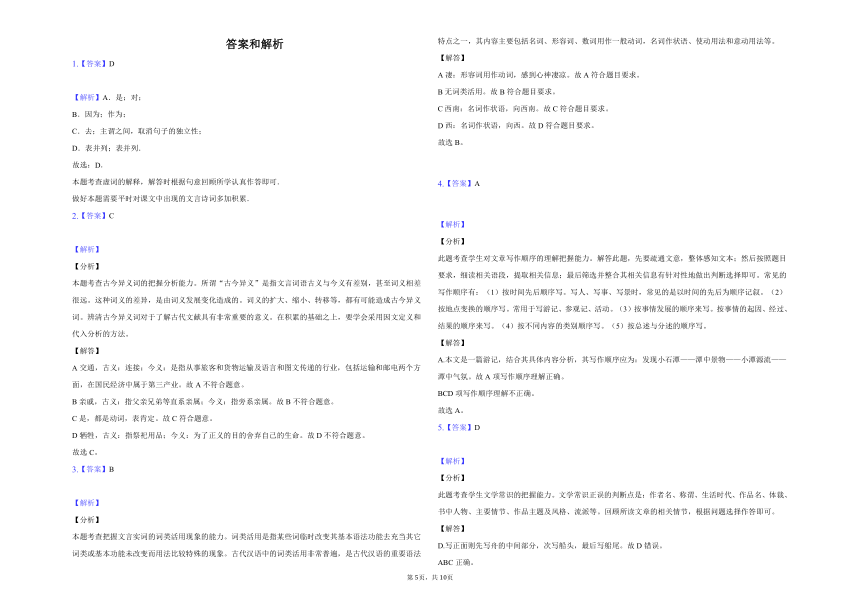

1.【答案】D

【解析】A.是;对;

B.因为;作为;

C.去;主谓之间,取消句子的独立性;

D.表并列;表并列.

故选:D.

本题考查虚词的解释,解答时根据句意回顾所学认真作答即可.

做好本题需要平时对课文中出现的文言诗词多加积累.

2.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查古今异义词的把握分析能力。所谓“古今异义”是指文言词语古义与今义有差别,甚至词义相差很远。这种词义的差异,是由词义发展变化造成的。词义的扩大、缩小、转移等,都有可能造成古今异义词。辨清古今异义词对于了解古代文献具有非常重要的意义。在积累的基础之上,要学会采用因文定义和代入分析的方法。

【解答】

A交通,古义:连接;今义:是指从事旅客和货物运输及语言和图文传递的行业,包括运输和邮电两个方面,在国民经济中属于第三产业。故A不符合题意。

B亲戚,古义:指父亲兄弟等直系亲属;今义:指旁系亲属。故B不符合题意。

C是,都是动词,表肯定。故C符合题意。

D牺牲,古义:指祭祀用品;今义:为了正义的目的舍弃自己的生命。故D不符合题意。

故选C。

3.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查把握文言实词的词类活用现象的能力。词类活用是指某些词临时改变其基本语法功能去充当其它词类或基本功能未改变而用法比较特殊的现象。古代汉语中的词类活用非常普遍,是古代汉语的重要语法特点之一,其内容主要包括名词、形容词、数词用作一般动词,名词作状语、使动用法和意动用法等。

【解答】

A凄:形容词用作动词,感到心神凄凉。故A符合题目要求。

B无词类活用。故B符合题目要求。

C西南:名词作状语,向西南。故C符合题目要求。

D西:名词作状语,向西。故D符合题目要求。

故选B。

4.【答案】A

【解析】

【分析】

此题考查学生对文章写作顺序的理解把握能力。解答此题,先要疏通文意,整体感知文本;然后按照题目要求,细读相关语段,提取相关信息;最后筛选并整合其相关信息有针对性地做出判断选择即可。常见的写作顺序有:(1)按时间先后顺序写。写人、写事、写景时,常见的是以时间的先后为顺序记叙。(2)按地点变换的顺序写。常用于写游记、参观记、活动。(3)按事情发展的顺序来写。按事情的起因、经过、结果的顺序来写。(4)按不同内容的类别顺序写。(5)按总述与分述的顺序写。

【解答】

A.本文是一篇游记,结合其具体内容分析,其写作顺序应为:发现小石潭——潭中景物——小潭源流——潭中气氛。故A项写作顺序理解正确。

BCD项写作顺序理解不正确。

故选A。

5.【答案】D

【解析】

【分析】

此题考查学生文学常识的把握能力。文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。回顾所读文章的相关情节,根据问题选择作答即可。

【解答】

D.写正面则先写舟的中间部分,次写船头,最后写船尾。故D错误。

ABC正确。

?故选D。

6.【答案】B

【解析】

【分析】

此题考查学生对文言词语一词多义现象的掌握情况。一词多义指的是同一个词具有两个或两个以上的不同意义这样一种语言现象。一词多义是语言的普遍现象,是词义演变的结果。做题时需要在理解词语基本意思的基础上,结合句子具体分析。

【解答】

A代词,代指前文中左膝/动词,去、到。故A不合题意。

B副词,好像/副词好像。故B符合题意。

C大约/可以。故C不合题意。

D“属”通“嘱”嘱咐/类似。故D不合题意。

故选B。

7.【答案】A

【解析】略

8.【答案】(1)305?

诗三百?

(2)春秋?

论语?

???????(3)风?

雅?

颂?

风?

关关雎鸠?

在河之洲

【解析】本题考查学生对古代作品文学和文化常识的积累能力。平时的学习中多积累一些文化常识,要加强记忆和积累,多阅读课外读物,拓宽自己的知识面,分类归纳整理,以备不时之需。对《关雎》和《蒹葭》的介绍,制作“知识卡片”填写如下:(1)305、?

诗三百;(

2)春秋、论语;???????(

3)风?

、雅、?

颂、风

?

。关关雎鸠、在河之洲。

9.【答案】【小题1】(1)告诉?

(2)邀请?

(3)大概是?

(4)遗憾

【小题2】D

【小题3】甫行数里/见四野禾苗油油然/老幼男女俱耘于田间

【小题4】

(1)老人和小孩都悠闲愉快、自得其乐的样子。

???????(2)这家男主人正在给园子浇肥,女子从井里打水洗衣。

【小题5】都展现了一幅和谐安宁、自得其乐的生活图景。

【解析】

1.?本题考查学生对文言词语的理解能力。解答时先要大致了解文章内容,弄清句子的意思,根据句意和对文言常用词的掌握来判断字词义。解释时要注意辨析词义和用法的变化,积累通假字、古今异义、词类活用、一词多义等特殊意义的词语。注意本题中“语、盖、恨”的解释。文言词语的意义和用法很多,需要结合具体语境来解释。

2.?【分析】

本题考查学生对一词多义的词语的理解能力。解答时先要大致了解文章内容,弄清句子的意思,根据句意和对文言常用词的掌握来判断字词义。解释时要注意辨析词义和用法的变化,解释文言词语,要熟记课文注释,积累一词多义等特殊意义的词语。文言词语的意义和用法很多,需要结合具体语境来解释。

【解答】

A都是“……的样子”。

B都是代词。

C都表示并列关系。

D竟然/于是、就。

故选D。

3.?此题考查学生文言文断句的能力。断句方法:①通读文段,弄懂大意。断句总则:牢记一个前提领会大意。要通读文段,领会基本意思,在此基础上,将能断开的先断开,一步一步缩小范围,然集中精力分析难断句与上下文的联系。②抓住“曰”“云”“言”等表示对话的词语进行断句。③根据虚词进行断句。④根据固定句式断句。⑤根据句子的结构成分断句。“甫行数里见四野禾苗油油然老幼男女俱耘于田间”的意思是:刚行走了几里地,看见田间禾苗油然茂盛,男女老少都在田间耕作。故答案为:?甫行数里

/见四野禾苗油油然/老幼男女俱耘于田间。

4.?本题考查文言文翻译的能力。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,做到词达句顺。本题翻译时需要注意以下词语的意思:“黄发垂髫”“方”“汲”。

5.?本题考查学生对文章内容及主题的理解能力。文言文阅读与现代文阅读的相通之处在于都要读懂文章,准确的把握文章的思想内容,在读懂的基础上善于表达自己的理解。这就要求学习里加强阅读能力的训练,主要是思考表达问题的能力。做此类题,一要通晓文意,二要抓住文中的关键词句,受其启发,深入思考,加以概括,简要表达。结合“往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。”“见四野禾苗油油然,老幼男女,俱耘于田间”“儿女啼笑,鸡犬鸣吠”可知:

【甲】【乙】两段文字都展现了一幅和谐安宁、自得其乐的生活图景。

10.【答案】【小题1】(1)完,尽?

(2)打水,取水?

???????(3)使……愉悦

【小题2】其或雨作云蒸/醇醇而浑/盖山泽通气/应于名源矣。

【小题3】我喜爱它(井泉)的清白和有德义,(它)可以成为官吏们效法的楷模。

【小题4】嘉泉特点:晶莹澄清,味道甘美,渊然不竭;暑凛冬温,应于名源;以茗试之,甘液华滋,悦人襟灵。详写“嘉泉”之“嘉”是为了突出它的美好品质,表达对它的喜爱之情,为下文作者阐述为官之道作必要的铺垫。

【小题5】读到了一个爱国爱民、有着高尚为官节操和远大政治理想的范仲淹。第一句作者极力希望自己没有玷污“清白”这个名节,努力做一名清明廉洁、克己奉公的好官。第二句表达了作者忧国忧民,吃苦在前,享乐在后的伟大精神。

【解析】1.?本题考查学生对文言实词含义的理解能力。解答此类题,要根据平时的文言词汇积累,结合具体的语境进行解释,要注意通假字、古今异义词、词类活用、一词多义等特殊用法的字词。另外还要掌握一些常用实词含义推断的方法,如:字形推断法,语境推断法,结构推断法,成语对照法等。解答本题要注意(3)小题中“悦”是使动用法,“使……愉悦”。

2.?本题考查学生文言文断句的能力。解答此类题目,首先诵读语句,通过诵读,力求对语句的内容有个大体的了解,凭语感将能断开的先断开,逐步缩小范围,然后再集中精力分析难断处,遵循先易后难的原则。文中画线部分的语句意思是:这眼泉水或许是雨水降落、云气蒸腾,上下醇厚,浑然一体,大概是山泽相通,在名源相互呼应吧。据此断句为:其或雨作云蒸/醇醇而浑/盖山泽通气/应于名源矣。

3.?本题考查学生文言文翻译的能力。首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。本题翻译时需要注意的字词有:“予”“规”。

4.?本题考查学生分析景物特点及手法的能力。解答此类题要整体阅读文本,理解文意,抓住关键字词分析景物特点。文本中的详略的安排,一要看文章的中心需要,二要看作者的创作意图,三要看文本的表达技巧。有利于表现人物形象、有利于表达文本中心的内容即为重要内容,需要详写,反之则略写。要概括景物特点,注意下列关键句:“视其泉清而白色,味之甚甘,渊然丈余,绠不可竭”“当大暑时,饮之若饵⑤白雪,咀轻冰,凛如也。当严冬时,若遇爱日,得阳春,温如也”“以建溪、日铸、卧龙、云门之茗试之,则甘液华滋,悦人襟灵”,通过以上句子概括“嘉泉”特点。作者详写“嘉泉”之“嘉”是为了突出它的美好品质,表达对它的喜爱之情,为下文作者阐述为官之道作必要的铺垫。

5.?本题考查学生分析人物形象的能力。解答此类题要学会抓住人物的各种刻画手法来分析,学会从故事情节中来分析,学会把人物放到一定的背景环境中去分析,最后还要注意作者对人物的介绍和评价。本题中,(1)句句意:希望我居住在这座厅堂,登上这座亭子的时候,没有玷污它的名声。作者极力希望自己没有玷污“清白”这个名节,努力做一名清明廉洁、克己奉公的好官。(2)句句意:在天下人担忧之前先担忧,在天下人快乐之后才快乐。达了作者忧国忧民,吃苦在前,享乐在后的伟大精神。由此可见,范仲淹是一个爱国爱民、有着高尚为官节操和远大政治理想的人。

11.【答案】【小题1】C

【小题2】???????(1)凉?

(2)静止不动的样子?

(3)使……凄凉?

(4)像狗的牙齿那样

【小题3】???????那石岸的形状像狗牙那样参差不齐,不能知道溪水的源头。

【小题4】游鱼和潭水。写游鱼,把日光、鱼影的静态描写和鱼的动态描写结合起来,“佁然”形容小鱼憨态可掬,纹丝不动;“翕忽”刻画小鱼灵巧轻捷、轻快自由地游动。动静结合生动传神,突出鱼的活泼可爱,勾画出一幅生动活泼的游鱼图。写潭水则采用侧面描写的方法,用鱼儿的“空游无所依”,在水中的或静或动衬托出潭水的清澈透明。正面写游鱼,侧面烘托水清,两者结合,生动细致,精彩至极。

【小题5】听到“如鸣珮环”的水声,作者“心乐之”,写出作者探幽的浓厚兴味;看到清澈的潭水和水中活泼轻巧的鱼儿时,作者说“似与游者相乐”,将自己游乐的心情投射到鱼儿身上,仿佛鱼儿也会和人一样感到快乐;写潭上四周景色,突出此地的幽僻,进而点出“寂寥”“悄怆”“其境过清”,文章的情感由此前的“乐”,渐渐变得“寂寥”“悄怆”,含蓄地表达了作者被贬官后排遣不开的郁闷心情。

【解析】

1.?【分析】

本题考查文言文中一词多义的词语的理解能力,考查学生对文言实词的意义和用法的分析理解能力。解答时先要大致了解文章内容,弄清句子的意思,根据句意和对文言常用词的掌握来判断字词义。解释时要注意辨析词义和用法的变化,积累一词多义等特殊意义的词语。文言词语的意义和用法很多,需要结合具体语境来解释,由于受语言环境的影响,意思和用法灵活多变,理解起来有一定的难度。

【解答】

A

.

可:大约、左右/可以;

B

.

以:因为/凭借;

C

.

乐:以……为乐/以……为乐;

D

.

若:好像/如果。

故选C。

2.?【解析】

本题考查文言词语的辨析能力。解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断词语的含义,进行比较,得出答案即可。冽,凉;佁然,静止不动的样子;凄,使……凄凉;犬牙,像狗的牙齿那样。

3.?【解析】

本题考查学生翻译文言文中重点句子的能力。翻译文言语句是文言文阅读的常考题。文言翻译一般都是文中的名句,翻译时既讲究字字落实,意思正确、句意完整、语句通顺,又要注意句子中关键词和重点句式。注意“犬牙、差互、源”的正确翻译。

4.?本题考查景物描写及其作用。细读第二段可知,作者采用了正侧结合的写作手法,写游鱼的同时衬托出了潭水的清澈;同时运用了动静结合的手法,表达了作者此时愉悦的心情。第二段写了游鱼和潭水。写游鱼,把日光、鱼影的静态描写和鱼的动态描写结合起来,“佁然”形容小鱼憨态可掬,纹丝不动;“翕忽”刻画小鱼灵巧轻捷、轻快自由地游动。动静结合生动传神,突出鱼的活泼可爱,勾画出一幅生动活泼的游鱼图。写潭水则采用侧面描写的方法,用鱼儿的“空游无所依”,在水中的或静或动衬托出潭水的清澈透明。正面写游鱼,侧面烘托水清,两者结合,生动细致,精彩至极。

5.?【解析】

本题考查学生辨析文言文内容的能力及情况的掌握。首先要读懂文章,准确的把握文章的思想内容,在读懂的基础上表达自己的理解。做此类题,一要通晓文意,二要抓住文中的关键词句,受其启发,深入思考,加以辨析。作者在听到“如鸣珮环”的水声,作者“心乐之”,写出作者探幽的浓厚兴味;看到清澈的潭水和水中活泼轻巧的鱼儿时,作者说“似与游者相乐”,将自己游乐的心情投射到鱼儿身上,仿佛鱼儿也会和人一样感到快乐;写潭上四周景色,突出此地的幽僻,进而点出“寂寥”“悄怆”“其境过清”,文章的情感由此前的“乐”,渐渐变得“寂寥”“悄怆”,含蓄地表达了作者被贬官后排遣不开的郁闷心情。

12.【答案】【小题1】(1)中间那个戴高帽多胡须的是苏东坡。

?(2)左臂挂着一串念珠靠着左膝——念珠可以一粒一粒清清楚楚地数出来。

【小题2】?船头?

?

情态(或“外貌”“神情”“动作”)

【小题3】示例(1):摹泛舟人悠闲神情。

?示例(2):美髯公怡情泛赤壁

【解析】1.?

本题考查学生对文言句子的理解翻译能力。翻译文言句子要注意以直译为主,意译为辅,要落实重点字词,不能遗漏,句意要通顺连贯。还要注意通假字、古今异义词、词类活用、一词多义等特殊用法的词语,注意判断句、省略句、被动句、倒装句等特殊句式的翻译。可运用“留、删、调、换、补”的方法,并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到语句畅达。本题翻译时要注意“峨、冠、髯、倚、历历、数”等词的正确翻译。

2.?

本题考查学生对文言文内容及主要形象的理解能力。解答文言文阅读题,首先要读懂文章,准确地把握文章的思想内容,在读懂的基础上善于表达自己的理解。做此类题,一要通晓文意,二要抓住文中的关键词句,受其启发,深入思考,加以概括筛选,简要表达。本题要读懂文章内容,结合具体语句分析。文段介绍了核舟的船头部分,着力描述人物的情态(或“外貌”“神情”“动作”)。

3.?

本题考查学生理解文章内容及拟写对联的能力。对联要求字数相等、词性相对、结构相应、意义相关等。学生根据对联的要求写出即可。另外,对联要求上联末字必须是仄声,?对联要求下联末字必须是平声。学生平时要多多加以练习。第(1)小题上联是“赞雕刻者高超技艺”,这个上联是动宾短语,下联也应该运用同样的结构,可以对:摹泛舟人悠闲神情。第(2)小题下联是“奇巧人神技雕核舟”,这个下联是主谓短语,下联也应该运用同样的结构,可以对:美髯公怡情泛赤壁。

13.【答案】【小题1】C

【小题2】B

【小题3】C

【小题4】《关雎》这首诗主要运用了“兴”的艺术手法。开头“关关雎鸠,在河之洲”,诗人借眼前景物发端,水鸟和鸣,喻男女求偶,或男女间和谐恩爱。和下文“窈窕淑女,君子好逑”意义上发生关联。本诗起兴之妙在于诗人的情趣与自然景物浑然一体,达到情景交融的艺术境界。

【小题5】以景起兴。利用芦苇、霜露、秋水等景物渲染出一种萧索凄迷的氛围,为人物的活动提供了特定的背景,更烘托了所思不见的怅惘心情。

【小题6】

《关雎》中“关关”(叠字)形容鸟叫声,“窈窕”(叠韵)表现淑女美丽,“参差”(双声)描绘水草的状态,“辗转”(叠韵)刻画出因相思而不能入眠的情状,既有和谐的声音,又有生动的形象。

《蒹葭》中的“苍苍”“萋萋”“采采”(叠字)形容芦苇茂盛的样子,为下文“溯洄从之”“溯游从之”作了铺垫,渲染了气氛。通过不断重复的旋律,表现出诗人对爱情的执着追求,意味深长。

【小题7】

窈窕淑女——本诗用来形容美丽善良的姑娘。

辗转反侧——辗转:翻来覆去;反侧:反复。翻来覆去,睡不着觉。形容心中有事。

【解析】

1.?【分析】

此题考查学生对文言实词和虚词的理解能力。要确定文言词语在具体语境中的含义,不仅要靠平时的积累,还要在积累的基础上掌握一些推断词义的方法。学习时一要熟读强记,二要用心关注古文中词语在用法上的变化,比如通假字、一词多义、词类活用、古今异义等。

【解答】

ABD正确;

C.“琴瑟友之”的“友”是“表示友好”的意思。故C错误。

???????故选C。

2.?【分析】

本题考查学生对诗歌内容主题及艺术特色的分析理解能力。解答此题,需要疏通诗意,反复阅读,整体感知,理清思路,体会写法,揣摩诗歌的主旨,在此基础上,按照题目要求,结合选文分析判断。

【解答】

ACD正确;

B错误,“伊人”指的是心中喜欢的人;“君子”古代指地位高的人,后来指人格高尚的人。

???????故选B。

3.?【分析】

本题考查学生对艺术手法的辨析能力。比兴是中国诗歌中的一种传统表现手法,通俗地讲,比就是譬喻,是对人或物加以形象的比喻,使其特征更加鲜明突出。有的诗是个别地方采用比,而有的则是整个形象都是比,就像后代的咏物诗;“兴”就是起兴,是借助其他事物作为诗歌发端,以引起所要歌咏的内容。有的“兴”兼有发端与比喻的双重作用,所以后来“比兴”二字常联用,专用以指诗有寄托之意。是否运用比兴手法要结合具体的句子分析。

【解答】

结合选项分析,ABD项运用了比兴手法,C没有运用比兴手法。

???????故选C。

4.?本题考查学生对诗歌艺术手法的分析能力。赋、比、兴是《诗经》的三种艺术表现手法,而且是《诗经》中独特的表现手法,对于后世的影响颇大。赋、比、兴各有各的特点,要熟悉它们各自的特点,结合具体的语言环境分析三者之间的区别。结合诗歌内容,《关雎》这首诗主要运用了“兴”的艺术手法。开头“关关雎鸠,在河之洲”,诗人借眼前景物发端,水鸟和鸣,喻男女求偶,或男女间和谐恩爱。和下文“窈窕淑女,君子好逑”意义上发生关联。本诗起兴之妙在于诗人的情趣与自然景物浑然一体,达到情景交融的艺术境界。

5.?本题考查环境描写的作用的分析能力。环境描写一般有渲染气氛,烘托人物心情的作用,要结合具体的环境描写的句子分析作答。结合诗歌内容,《蒹葭》中以景起兴。利用芦苇、霜露、秋水等景物渲染出一种萧索凄迷的氛围,为人物的活动提供了特定的背景,更烘托了所思不见的怅惘心情。

6.?本题考查学生对重章叠句的表达作用的分析能力。重章叠句在诗歌中运用得十分广泛,是诗歌的一种表现手法,即各章的句法基本相同,中间只更换相应的几个字,反复咏唱。作用在于加深印象,渲染气氛,深化诗的主体,增强诗的音乐性和节奏感,使感情得到尽情的抒发。结合诗歌内容,《关雎》中“关关”(叠字)形容鸟叫声,“窈窕”(叠韵)表现淑女美丽,“参差”(双声)描绘水草的状态,“辗转”(叠韵)刻画出因相思而不能入眠的情状,既有和谐的声音,又有生动的形象。《蒹葭》中的“苍苍”“萋萋”“采采”(叠字)形容芦苇茂盛的样子,为下文“溯洄从之”“溯游从之”作了铺垫,渲染了气氛。通过不断重复的旋律,表现出诗人对爱情的执着追求,意味深长。

7.?本题考查承誉德积累及理解成语意义的能力。现代的许多成语都出自古代的诗文篇目,平时在学习的过程中要注意积累,并能准确地理解词语在具体语境中的意思。如《关雎》中的成语“窈窕淑女”在本诗用来形容美丽善良的姑娘。“辗转反侧”在诗中意思是翻来覆去,睡不着觉。形容心中有事。

第2页,共2页

第1页,共1页

一、单选题

下列各项中加点字意义相同的一项是( )

A.

若为佣耕,何富贵也?????????不足为外人道也

B.

扶苏以数谏故???????此可以为援而不可图也

C.

辍耕之垄上?????????孤之有孔明,犹鱼之有水也

D.

国险而民富?????????卧右膝,诎右臂支船,而竖其左膝

下列加下划线的词古今意义相同的一项是

A.

阡陌

交通,鸡犬相闻

B.

寡助之至,

亲戚畔之

C.

不知天上宫阙,今夕

是何年

D.

牺牲玉帛,弗敢加也

下列句中加点词语不是词类活用的一项是( )

A.

凄神寒骨,悄怆幽邃

B.

不可久居,乃记之而去

C.

潭西南而望,斗折蛇行

D.

从小丘西行百二十步

从小丘

西(

)行百二十步,隔篁竹,闻水声,

如(

)鸣珮环,心

乐(

)之。伐竹取道,下见小潭,水

尤(

)清冽。全石以为底,近岸,

卷(

)石底

以(

)出,为

坻(

),为屿,为

嵁(

),为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

???

潭中鱼

可(

)百

许(

)头,皆若空游无所依,日光下

澈(

),影布石上。

佁(

)然不动,

俶尔(

)远逝,往来

翕忽(

),似

与(

)游者相乐。

???

潭西南而望,

斗(

)折

蛇(

)行,明灭可见。

其(

)岸势

犬牙(

)差互,不可知

其(

)源。

???

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,

悄怆(

)幽

邃(

)。

以(

)

其(

)

清(

),不

可(

)久

居(

),

乃(

)记之而

去(

)。

???

同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而

从(

)者,崔氏二小生,曰恕己,曰奉壹。

本文写作顺序正确的一项是

(

)

A.

发现小石潭——潭中景物——小潭源流——潭中气氛

B.

发现小石潭——小潭源流——潭中气氛——潭中源流

C.

发现小石潭——潭中景物——潭中气氛——小潭源流

D.

发现小石潭——潭中气氛——潭中景物——小潭源流

下列对文章的理解和分析,不正确的一项是()

A.

《桃花源记》语言简洁而内涵丰富。渔人在讲述外面世界的见闻后,桃花源人“皆叹惋”,只用三字,便道出了对外面世界的感慨。

B.

《核舟记》中运用说明和描写相结合的笔法,生动地介绍了王叔远的雕刻作品,表现了他高超的雕刻技艺。

C.

《小石潭记》采用了特写镜头描绘游鱼和潭水,笔墨经济,语言优美。“佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽”这几句描写游鱼,动静结合,充分显示出游鱼的情趣;也间接地表现了小石潭水的清澈。

D.

《核舟记》中介绍核舟,先写核舟的正面,次写它的背面;写正面又是按照船头、船中、船尾的顺序来写的。

下列加下划线词的意义和用法相同的一组是()

A.

左臂挂念珠倚之?

已而之细柳军

B.

若听茶声然?若啸呼状

C.

高可二黍许?

不可久居

D.

属引凄异,哀转久绝?

神情与苏、黄不属

下列《关雎》对这首诗的理解和分析,不正确的一项是()

A.

这是一首托物言志诗,赞美一个文静、美丽、热爱劳动的姑娘,歌颂一个贞洁、有德行的姑娘。

B.

“流之”“采之”“芼之”写出了女子左右采摘荇菜时勤劳灵巧的姿态。

C.

“琴瑟友之”“钟鼓乐之”,是写青年寤寐求其实现的愿望,也是他想象结婚时的热闹情景。

D.

全诗情感率真、淳朴,表现了劳动人民对美好爱情的向往和追求。

二、综合性学习

[了解《诗经》]阅读课后所附的《〈诗经〉简介》,结合教科书中对《关雎》和《蒹葭》的介绍,完成“知识卡片”。

知识卡片

(1)《诗经》先秦时叫作《诗》,汇集了西周初年到春秋中叶约500年间的诗歌________篇,因此又叫《_________》。

(2)《诗经》是“五经”之一,其他四经分别是《尚书》《礼记》《周易》《_________》;在七年级的学习中我们知道了“四书”,分别是《_________》《孟子》《大学》《中庸》。

(3)《诗经》有“六义”。诗按所配乐曲的性质分为_________、_________、________三类,《关雎》和《蒹葭》在三类中属于_________这一类;主要的表现手法有赋、比、兴三种,在《关雎》中,“______________,______________”就用了比、兴的手法。

三、文言文阅读

【甲】《桃花源记》(全文)

???

【乙】明日,宿旦子冈①。甫②行数里见四野禾苗油油然老幼男女俱耘于田间。盖江北之俗,妇女亦耕田力作,以视西北男子游惰不事生产者,其俗洵③美矣。偶舍骑步行,过一农家,其丈夫方担粪灌园,而妇人汲井且浣④衣,门有豆棚瓜架,又有树数株郁郁然,儿女啼笑,鸡犬鸣吠。余顾而慕之,以为此一家之中,有万物得所之意,自恨不如远甚也。

(选自戴名世《乙亥北行日记》)

【注】①旦子冈:在江苏省江宁县附近。②甫:刚。③洵(xún):确实。④浣:洗。

解释下列加下划线的词。

(1)此中人语云?

(?????????

)

(2)余人各复延至其家?

(?????????

)

(3)盖江北之俗?

(?????????

)

(4)自恨不如远甚也?

(?????????

)

下列选项中,加下划线词的意义和用法不同的一项是()

A.

屋舍俨然?

(陈尧咨)忿然曰

B.

知之者不如好之者?

余顾而慕之

C.

而外出溉汲?而妇人汲井且浣衣

D.

乃不知有汉?

屠乃奔倚其下

用“/”标出下面句子的朗读节奏。(标二处)

甫行数里见四野禾苗油油然老幼男女俱耘于田间

翻译下列句子。

(1)黄发垂髫,并怡然自乐。

译文:__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(2)其丈夫方担粪灌园,而妇人汲井且浣衣。

译文:__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

【甲】【乙】两段文字所展现的生活图景有什么共同之处?

清白堂①记(节选)

[宋]范仲淹

???

一日,命役徒芟②而辟之,中获废井。即呼工出其泥滓,观其好恶,曰:“嘉泉也。”乃扃③而澄之,三日而后汲。视其泉清而白色,味之甚甘,渊然丈余,绠④不可竭。当大暑时,饮之若饵⑤白雪,咀轻冰,凛如也。当严冬时,若遇爱日,得阳春,温如也。其或雨作云蒸醇醇而浑盖山泽通气应于名源矣。又引嘉宾,以建溪、日铸、卧龙、云门之茗试之,则甘液华滋,悦人襟灵。

???

予爱其清白而有德义,可为官师之规。因署其堂,曰:“清白堂”。又构亭于其侧,曰:“清白亭”。庶几居斯堂,登斯亭,而无忝⑥其名哉!

???

宝元二年记。

(有删改)

【注】①清白堂:在绍兴府山上。②芟(shān):除草。③扃(jiōng):关闭。④绠(gěng):原指井绳,此指提水。⑤饵:吃。⑥忝(tiǎn):玷污。

解释下列句中加下划线词的意思。

(1)绠不可竭?

(?????????

)

(2)三日而后汲?

(?????????

)

(3)悦人襟灵?

(?????????

)

给文中画横线部分断句。(用“/”断三处)

其或雨作云蒸醇醇而浑盖山泽通气应于名源矣。

用现代汉语写出文中画波浪线句子的意思。

予爱其清白而有德义,可为官师之规。

【参考】规:①谋划,规划;②典范,楷模;③规劝,谏诤。(《古代汉语词典》,商务印书馆)

文中的“嘉泉”有何特点?作者为何详写“嘉泉”之“嘉”?根据文意简要回答。

下列两个句子意蕴丰富,你从中读到了一个怎样的范仲淹?请简要分析。

(1)庶几居斯堂,登斯亭,而无忝其名哉!

(《清白堂记》)

(2)先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

阅读《小石潭记》,完成问题。

下面哪一组句子中加下划线词的意义相同?()

A.

潭中鱼可百许头?可据理臆断欤

B.

以其境过清?以我酌油知之

C.

心乐之?

好之者不如乐之者

D.

皆若空游无所依?若屈伸呼吸

解释下列句中加下划线的词。

(1)水尤清冽?

(?????????

)

(2)佁然不动?

(?????????

)

(3)凄神寒骨?

(?????????

)

(4)犬牙差互?

(?????????

)

翻译下列句子。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

译文:__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

课文第二段写了什么景物?品析本段写景的妙处。

作者在描写小石潭的特征时如何融入自己的感受?

船头坐三人,中峨冠而多髯者为东坡,佛印居右,鲁直居左。苏、黄共阅一手卷。东坡右手执卷端,左手抚鲁直背。鲁直左手执卷末,右手指卷,如有所语。东坡现右足,鲁直现左足,各微侧,其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。佛印绝类弥勒,袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏、黄不属。卧右膝,诎右臂支船,而竖其左膝,左臂挂念珠倚之——珠可历历数也。

翻译下面的句子

(1)中峨冠而多髯者为东坡。

______________________________________________________________________________

(2)左臂挂念珠倚之——珠可历历数也。

______________________________________________________________________________

文段介绍了核舟的________部分,着力描述人物的________。

对对子(任选一联作对)

(1)上联:赞雕刻者高超技艺

下联:_______________________________________________________________________

(2)上联:_____________________________________________________________________

下联:奇巧人神技雕核舟

四、诗歌鉴赏

阅读《关雎》《蒹葭》两首诗歌,回答下列小题。

对下列句子中加下划线字解说不当的一项是()

A.

“左右芼之”的“之”指代的是“荇菜”。

B.

“寤寐求之”的“之”指代的是“窈窕淑女”。

C.

“琴瑟友之”的“友”是“亲爱”的意思,这里用作动词,且表使动。

D.

“钟鼓乐之”的“乐”是“快乐”的意思,这里用作动词,且表使动。

下列说法不正确的一项是()

A.

《关雎》中“关关雎鸠,在河之洲”采用的是“兴”的手法。

B.

《蒹葭》中“所谓伊人”的“伊人”,与《关雎》中的“君子好逑”的“君子”,指的是同样的人。

C.

《蒹葭》全诗不着一个思字、愁字,读者却可以体会到诗人那种深深的企慕和求而不得的惆怅。

D.

《关雎》是《诗经》的第一首,选自《诗经·周南》。

下面句子没有运用比兴手法的一项是()

A.

参差荇菜,左右流之,窈窕淑女,寤寐求之。

B.

羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大。

C.

手把手儿教会了我,母亲打发我们过黄河。

D.

高山青,涧水蓝,阿里山的姑娘美如水。

《诗经》的主要艺术表现手法有赋、比、兴,《关雎》这首诗主要运用了什么手法?有什么作用?

《蒹葭》中景物描写有什么作用?

《关雎》和《蒹葭》两首诗歌大量运用了重章叠句的表达方式,充分表达了诗人细腻的思想感情。请从诗中各找一处,体会其作用。

写出《关雎》中的成语并解释。

答案和解析

1.【答案】D

【解析】A.是;对;

B.因为;作为;

C.去;主谓之间,取消句子的独立性;

D.表并列;表并列.

故选:D.

本题考查虚词的解释,解答时根据句意回顾所学认真作答即可.

做好本题需要平时对课文中出现的文言诗词多加积累.

2.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查古今异义词的把握分析能力。所谓“古今异义”是指文言词语古义与今义有差别,甚至词义相差很远。这种词义的差异,是由词义发展变化造成的。词义的扩大、缩小、转移等,都有可能造成古今异义词。辨清古今异义词对于了解古代文献具有非常重要的意义。在积累的基础之上,要学会采用因文定义和代入分析的方法。

【解答】

A交通,古义:连接;今义:是指从事旅客和货物运输及语言和图文传递的行业,包括运输和邮电两个方面,在国民经济中属于第三产业。故A不符合题意。

B亲戚,古义:指父亲兄弟等直系亲属;今义:指旁系亲属。故B不符合题意。

C是,都是动词,表肯定。故C符合题意。

D牺牲,古义:指祭祀用品;今义:为了正义的目的舍弃自己的生命。故D不符合题意。

故选C。

3.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查把握文言实词的词类活用现象的能力。词类活用是指某些词临时改变其基本语法功能去充当其它词类或基本功能未改变而用法比较特殊的现象。古代汉语中的词类活用非常普遍,是古代汉语的重要语法特点之一,其内容主要包括名词、形容词、数词用作一般动词,名词作状语、使动用法和意动用法等。

【解答】

A凄:形容词用作动词,感到心神凄凉。故A符合题目要求。

B无词类活用。故B符合题目要求。

C西南:名词作状语,向西南。故C符合题目要求。

D西:名词作状语,向西。故D符合题目要求。

故选B。

4.【答案】A

【解析】

【分析】

此题考查学生对文章写作顺序的理解把握能力。解答此题,先要疏通文意,整体感知文本;然后按照题目要求,细读相关语段,提取相关信息;最后筛选并整合其相关信息有针对性地做出判断选择即可。常见的写作顺序有:(1)按时间先后顺序写。写人、写事、写景时,常见的是以时间的先后为顺序记叙。(2)按地点变换的顺序写。常用于写游记、参观记、活动。(3)按事情发展的顺序来写。按事情的起因、经过、结果的顺序来写。(4)按不同内容的类别顺序写。(5)按总述与分述的顺序写。

【解答】

A.本文是一篇游记,结合其具体内容分析,其写作顺序应为:发现小石潭——潭中景物——小潭源流——潭中气氛。故A项写作顺序理解正确。

BCD项写作顺序理解不正确。

故选A。

5.【答案】D

【解析】

【分析】

此题考查学生文学常识的把握能力。文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。回顾所读文章的相关情节,根据问题选择作答即可。

【解答】

D.写正面则先写舟的中间部分,次写船头,最后写船尾。故D错误。

ABC正确。

?故选D。

6.【答案】B

【解析】

【分析】

此题考查学生对文言词语一词多义现象的掌握情况。一词多义指的是同一个词具有两个或两个以上的不同意义这样一种语言现象。一词多义是语言的普遍现象,是词义演变的结果。做题时需要在理解词语基本意思的基础上,结合句子具体分析。

【解答】

A代词,代指前文中左膝/动词,去、到。故A不合题意。

B副词,好像/副词好像。故B符合题意。

C大约/可以。故C不合题意。

D“属”通“嘱”嘱咐/类似。故D不合题意。

故选B。

7.【答案】A

【解析】略

8.【答案】(1)305?

诗三百?

(2)春秋?

论语?

???????(3)风?

雅?

颂?

风?

关关雎鸠?

在河之洲

【解析】本题考查学生对古代作品文学和文化常识的积累能力。平时的学习中多积累一些文化常识,要加强记忆和积累,多阅读课外读物,拓宽自己的知识面,分类归纳整理,以备不时之需。对《关雎》和《蒹葭》的介绍,制作“知识卡片”填写如下:(1)305、?

诗三百;(

2)春秋、论语;???????(

3)风?

、雅、?

颂、风

?

。关关雎鸠、在河之洲。

9.【答案】【小题1】(1)告诉?

(2)邀请?

(3)大概是?

(4)遗憾

【小题2】D

【小题3】甫行数里/见四野禾苗油油然/老幼男女俱耘于田间

【小题4】

(1)老人和小孩都悠闲愉快、自得其乐的样子。

???????(2)这家男主人正在给园子浇肥,女子从井里打水洗衣。

【小题5】都展现了一幅和谐安宁、自得其乐的生活图景。

【解析】

1.?本题考查学生对文言词语的理解能力。解答时先要大致了解文章内容,弄清句子的意思,根据句意和对文言常用词的掌握来判断字词义。解释时要注意辨析词义和用法的变化,积累通假字、古今异义、词类活用、一词多义等特殊意义的词语。注意本题中“语、盖、恨”的解释。文言词语的意义和用法很多,需要结合具体语境来解释。

2.?【分析】

本题考查学生对一词多义的词语的理解能力。解答时先要大致了解文章内容,弄清句子的意思,根据句意和对文言常用词的掌握来判断字词义。解释时要注意辨析词义和用法的变化,解释文言词语,要熟记课文注释,积累一词多义等特殊意义的词语。文言词语的意义和用法很多,需要结合具体语境来解释。

【解答】

A都是“……的样子”。

B都是代词。

C都表示并列关系。

D竟然/于是、就。

故选D。

3.?此题考查学生文言文断句的能力。断句方法:①通读文段,弄懂大意。断句总则:牢记一个前提领会大意。要通读文段,领会基本意思,在此基础上,将能断开的先断开,一步一步缩小范围,然集中精力分析难断句与上下文的联系。②抓住“曰”“云”“言”等表示对话的词语进行断句。③根据虚词进行断句。④根据固定句式断句。⑤根据句子的结构成分断句。“甫行数里见四野禾苗油油然老幼男女俱耘于田间”的意思是:刚行走了几里地,看见田间禾苗油然茂盛,男女老少都在田间耕作。故答案为:?甫行数里

/见四野禾苗油油然/老幼男女俱耘于田间。

4.?本题考查文言文翻译的能力。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,做到词达句顺。本题翻译时需要注意以下词语的意思:“黄发垂髫”“方”“汲”。

5.?本题考查学生对文章内容及主题的理解能力。文言文阅读与现代文阅读的相通之处在于都要读懂文章,准确的把握文章的思想内容,在读懂的基础上善于表达自己的理解。这就要求学习里加强阅读能力的训练,主要是思考表达问题的能力。做此类题,一要通晓文意,二要抓住文中的关键词句,受其启发,深入思考,加以概括,简要表达。结合“往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。”“见四野禾苗油油然,老幼男女,俱耘于田间”“儿女啼笑,鸡犬鸣吠”可知:

【甲】【乙】两段文字都展现了一幅和谐安宁、自得其乐的生活图景。

10.【答案】【小题1】(1)完,尽?

(2)打水,取水?

???????(3)使……愉悦

【小题2】其或雨作云蒸/醇醇而浑/盖山泽通气/应于名源矣。

【小题3】我喜爱它(井泉)的清白和有德义,(它)可以成为官吏们效法的楷模。

【小题4】嘉泉特点:晶莹澄清,味道甘美,渊然不竭;暑凛冬温,应于名源;以茗试之,甘液华滋,悦人襟灵。详写“嘉泉”之“嘉”是为了突出它的美好品质,表达对它的喜爱之情,为下文作者阐述为官之道作必要的铺垫。

【小题5】读到了一个爱国爱民、有着高尚为官节操和远大政治理想的范仲淹。第一句作者极力希望自己没有玷污“清白”这个名节,努力做一名清明廉洁、克己奉公的好官。第二句表达了作者忧国忧民,吃苦在前,享乐在后的伟大精神。

【解析】1.?本题考查学生对文言实词含义的理解能力。解答此类题,要根据平时的文言词汇积累,结合具体的语境进行解释,要注意通假字、古今异义词、词类活用、一词多义等特殊用法的字词。另外还要掌握一些常用实词含义推断的方法,如:字形推断法,语境推断法,结构推断法,成语对照法等。解答本题要注意(3)小题中“悦”是使动用法,“使……愉悦”。

2.?本题考查学生文言文断句的能力。解答此类题目,首先诵读语句,通过诵读,力求对语句的内容有个大体的了解,凭语感将能断开的先断开,逐步缩小范围,然后再集中精力分析难断处,遵循先易后难的原则。文中画线部分的语句意思是:这眼泉水或许是雨水降落、云气蒸腾,上下醇厚,浑然一体,大概是山泽相通,在名源相互呼应吧。据此断句为:其或雨作云蒸/醇醇而浑/盖山泽通气/应于名源矣。

3.?本题考查学生文言文翻译的能力。首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。本题翻译时需要注意的字词有:“予”“规”。

4.?本题考查学生分析景物特点及手法的能力。解答此类题要整体阅读文本,理解文意,抓住关键字词分析景物特点。文本中的详略的安排,一要看文章的中心需要,二要看作者的创作意图,三要看文本的表达技巧。有利于表现人物形象、有利于表达文本中心的内容即为重要内容,需要详写,反之则略写。要概括景物特点,注意下列关键句:“视其泉清而白色,味之甚甘,渊然丈余,绠不可竭”“当大暑时,饮之若饵⑤白雪,咀轻冰,凛如也。当严冬时,若遇爱日,得阳春,温如也”“以建溪、日铸、卧龙、云门之茗试之,则甘液华滋,悦人襟灵”,通过以上句子概括“嘉泉”特点。作者详写“嘉泉”之“嘉”是为了突出它的美好品质,表达对它的喜爱之情,为下文作者阐述为官之道作必要的铺垫。

5.?本题考查学生分析人物形象的能力。解答此类题要学会抓住人物的各种刻画手法来分析,学会从故事情节中来分析,学会把人物放到一定的背景环境中去分析,最后还要注意作者对人物的介绍和评价。本题中,(1)句句意:希望我居住在这座厅堂,登上这座亭子的时候,没有玷污它的名声。作者极力希望自己没有玷污“清白”这个名节,努力做一名清明廉洁、克己奉公的好官。(2)句句意:在天下人担忧之前先担忧,在天下人快乐之后才快乐。达了作者忧国忧民,吃苦在前,享乐在后的伟大精神。由此可见,范仲淹是一个爱国爱民、有着高尚为官节操和远大政治理想的人。

11.【答案】【小题1】C

【小题2】???????(1)凉?

(2)静止不动的样子?

(3)使……凄凉?

(4)像狗的牙齿那样

【小题3】???????那石岸的形状像狗牙那样参差不齐,不能知道溪水的源头。

【小题4】游鱼和潭水。写游鱼,把日光、鱼影的静态描写和鱼的动态描写结合起来,“佁然”形容小鱼憨态可掬,纹丝不动;“翕忽”刻画小鱼灵巧轻捷、轻快自由地游动。动静结合生动传神,突出鱼的活泼可爱,勾画出一幅生动活泼的游鱼图。写潭水则采用侧面描写的方法,用鱼儿的“空游无所依”,在水中的或静或动衬托出潭水的清澈透明。正面写游鱼,侧面烘托水清,两者结合,生动细致,精彩至极。

【小题5】听到“如鸣珮环”的水声,作者“心乐之”,写出作者探幽的浓厚兴味;看到清澈的潭水和水中活泼轻巧的鱼儿时,作者说“似与游者相乐”,将自己游乐的心情投射到鱼儿身上,仿佛鱼儿也会和人一样感到快乐;写潭上四周景色,突出此地的幽僻,进而点出“寂寥”“悄怆”“其境过清”,文章的情感由此前的“乐”,渐渐变得“寂寥”“悄怆”,含蓄地表达了作者被贬官后排遣不开的郁闷心情。

【解析】

1.?【分析】

本题考查文言文中一词多义的词语的理解能力,考查学生对文言实词的意义和用法的分析理解能力。解答时先要大致了解文章内容,弄清句子的意思,根据句意和对文言常用词的掌握来判断字词义。解释时要注意辨析词义和用法的变化,积累一词多义等特殊意义的词语。文言词语的意义和用法很多,需要结合具体语境来解释,由于受语言环境的影响,意思和用法灵活多变,理解起来有一定的难度。

【解答】

A

.

可:大约、左右/可以;

B

.

以:因为/凭借;

C

.

乐:以……为乐/以……为乐;

D

.

若:好像/如果。

故选C。

2.?【解析】

本题考查文言词语的辨析能力。解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断词语的含义,进行比较,得出答案即可。冽,凉;佁然,静止不动的样子;凄,使……凄凉;犬牙,像狗的牙齿那样。

3.?【解析】

本题考查学生翻译文言文中重点句子的能力。翻译文言语句是文言文阅读的常考题。文言翻译一般都是文中的名句,翻译时既讲究字字落实,意思正确、句意完整、语句通顺,又要注意句子中关键词和重点句式。注意“犬牙、差互、源”的正确翻译。

4.?本题考查景物描写及其作用。细读第二段可知,作者采用了正侧结合的写作手法,写游鱼的同时衬托出了潭水的清澈;同时运用了动静结合的手法,表达了作者此时愉悦的心情。第二段写了游鱼和潭水。写游鱼,把日光、鱼影的静态描写和鱼的动态描写结合起来,“佁然”形容小鱼憨态可掬,纹丝不动;“翕忽”刻画小鱼灵巧轻捷、轻快自由地游动。动静结合生动传神,突出鱼的活泼可爱,勾画出一幅生动活泼的游鱼图。写潭水则采用侧面描写的方法,用鱼儿的“空游无所依”,在水中的或静或动衬托出潭水的清澈透明。正面写游鱼,侧面烘托水清,两者结合,生动细致,精彩至极。

5.?【解析】

本题考查学生辨析文言文内容的能力及情况的掌握。首先要读懂文章,准确的把握文章的思想内容,在读懂的基础上表达自己的理解。做此类题,一要通晓文意,二要抓住文中的关键词句,受其启发,深入思考,加以辨析。作者在听到“如鸣珮环”的水声,作者“心乐之”,写出作者探幽的浓厚兴味;看到清澈的潭水和水中活泼轻巧的鱼儿时,作者说“似与游者相乐”,将自己游乐的心情投射到鱼儿身上,仿佛鱼儿也会和人一样感到快乐;写潭上四周景色,突出此地的幽僻,进而点出“寂寥”“悄怆”“其境过清”,文章的情感由此前的“乐”,渐渐变得“寂寥”“悄怆”,含蓄地表达了作者被贬官后排遣不开的郁闷心情。

12.【答案】【小题1】(1)中间那个戴高帽多胡须的是苏东坡。

?(2)左臂挂着一串念珠靠着左膝——念珠可以一粒一粒清清楚楚地数出来。

【小题2】?船头?

?

情态(或“外貌”“神情”“动作”)

【小题3】示例(1):摹泛舟人悠闲神情。

?示例(2):美髯公怡情泛赤壁

【解析】1.?

本题考查学生对文言句子的理解翻译能力。翻译文言句子要注意以直译为主,意译为辅,要落实重点字词,不能遗漏,句意要通顺连贯。还要注意通假字、古今异义词、词类活用、一词多义等特殊用法的词语,注意判断句、省略句、被动句、倒装句等特殊句式的翻译。可运用“留、删、调、换、补”的方法,并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到语句畅达。本题翻译时要注意“峨、冠、髯、倚、历历、数”等词的正确翻译。

2.?

本题考查学生对文言文内容及主要形象的理解能力。解答文言文阅读题,首先要读懂文章,准确地把握文章的思想内容,在读懂的基础上善于表达自己的理解。做此类题,一要通晓文意,二要抓住文中的关键词句,受其启发,深入思考,加以概括筛选,简要表达。本题要读懂文章内容,结合具体语句分析。文段介绍了核舟的船头部分,着力描述人物的情态(或“外貌”“神情”“动作”)。

3.?

本题考查学生理解文章内容及拟写对联的能力。对联要求字数相等、词性相对、结构相应、意义相关等。学生根据对联的要求写出即可。另外,对联要求上联末字必须是仄声,?对联要求下联末字必须是平声。学生平时要多多加以练习。第(1)小题上联是“赞雕刻者高超技艺”,这个上联是动宾短语,下联也应该运用同样的结构,可以对:摹泛舟人悠闲神情。第(2)小题下联是“奇巧人神技雕核舟”,这个下联是主谓短语,下联也应该运用同样的结构,可以对:美髯公怡情泛赤壁。

13.【答案】【小题1】C

【小题2】B

【小题3】C

【小题4】《关雎》这首诗主要运用了“兴”的艺术手法。开头“关关雎鸠,在河之洲”,诗人借眼前景物发端,水鸟和鸣,喻男女求偶,或男女间和谐恩爱。和下文“窈窕淑女,君子好逑”意义上发生关联。本诗起兴之妙在于诗人的情趣与自然景物浑然一体,达到情景交融的艺术境界。

【小题5】以景起兴。利用芦苇、霜露、秋水等景物渲染出一种萧索凄迷的氛围,为人物的活动提供了特定的背景,更烘托了所思不见的怅惘心情。

【小题6】

《关雎》中“关关”(叠字)形容鸟叫声,“窈窕”(叠韵)表现淑女美丽,“参差”(双声)描绘水草的状态,“辗转”(叠韵)刻画出因相思而不能入眠的情状,既有和谐的声音,又有生动的形象。

《蒹葭》中的“苍苍”“萋萋”“采采”(叠字)形容芦苇茂盛的样子,为下文“溯洄从之”“溯游从之”作了铺垫,渲染了气氛。通过不断重复的旋律,表现出诗人对爱情的执着追求,意味深长。

【小题7】

窈窕淑女——本诗用来形容美丽善良的姑娘。

辗转反侧——辗转:翻来覆去;反侧:反复。翻来覆去,睡不着觉。形容心中有事。

【解析】

1.?【分析】

此题考查学生对文言实词和虚词的理解能力。要确定文言词语在具体语境中的含义,不仅要靠平时的积累,还要在积累的基础上掌握一些推断词义的方法。学习时一要熟读强记,二要用心关注古文中词语在用法上的变化,比如通假字、一词多义、词类活用、古今异义等。

【解答】

ABD正确;

C.“琴瑟友之”的“友”是“表示友好”的意思。故C错误。

???????故选C。

2.?【分析】

本题考查学生对诗歌内容主题及艺术特色的分析理解能力。解答此题,需要疏通诗意,反复阅读,整体感知,理清思路,体会写法,揣摩诗歌的主旨,在此基础上,按照题目要求,结合选文分析判断。

【解答】

ACD正确;

B错误,“伊人”指的是心中喜欢的人;“君子”古代指地位高的人,后来指人格高尚的人。

???????故选B。

3.?【分析】

本题考查学生对艺术手法的辨析能力。比兴是中国诗歌中的一种传统表现手法,通俗地讲,比就是譬喻,是对人或物加以形象的比喻,使其特征更加鲜明突出。有的诗是个别地方采用比,而有的则是整个形象都是比,就像后代的咏物诗;“兴”就是起兴,是借助其他事物作为诗歌发端,以引起所要歌咏的内容。有的“兴”兼有发端与比喻的双重作用,所以后来“比兴”二字常联用,专用以指诗有寄托之意。是否运用比兴手法要结合具体的句子分析。

【解答】

结合选项分析,ABD项运用了比兴手法,C没有运用比兴手法。

???????故选C。

4.?本题考查学生对诗歌艺术手法的分析能力。赋、比、兴是《诗经》的三种艺术表现手法,而且是《诗经》中独特的表现手法,对于后世的影响颇大。赋、比、兴各有各的特点,要熟悉它们各自的特点,结合具体的语言环境分析三者之间的区别。结合诗歌内容,《关雎》这首诗主要运用了“兴”的艺术手法。开头“关关雎鸠,在河之洲”,诗人借眼前景物发端,水鸟和鸣,喻男女求偶,或男女间和谐恩爱。和下文“窈窕淑女,君子好逑”意义上发生关联。本诗起兴之妙在于诗人的情趣与自然景物浑然一体,达到情景交融的艺术境界。

5.?本题考查环境描写的作用的分析能力。环境描写一般有渲染气氛,烘托人物心情的作用,要结合具体的环境描写的句子分析作答。结合诗歌内容,《蒹葭》中以景起兴。利用芦苇、霜露、秋水等景物渲染出一种萧索凄迷的氛围,为人物的活动提供了特定的背景,更烘托了所思不见的怅惘心情。

6.?本题考查学生对重章叠句的表达作用的分析能力。重章叠句在诗歌中运用得十分广泛,是诗歌的一种表现手法,即各章的句法基本相同,中间只更换相应的几个字,反复咏唱。作用在于加深印象,渲染气氛,深化诗的主体,增强诗的音乐性和节奏感,使感情得到尽情的抒发。结合诗歌内容,《关雎》中“关关”(叠字)形容鸟叫声,“窈窕”(叠韵)表现淑女美丽,“参差”(双声)描绘水草的状态,“辗转”(叠韵)刻画出因相思而不能入眠的情状,既有和谐的声音,又有生动的形象。《蒹葭》中的“苍苍”“萋萋”“采采”(叠字)形容芦苇茂盛的样子,为下文“溯洄从之”“溯游从之”作了铺垫,渲染了气氛。通过不断重复的旋律,表现出诗人对爱情的执着追求,意味深长。

7.?本题考查承誉德积累及理解成语意义的能力。现代的许多成语都出自古代的诗文篇目,平时在学习的过程中要注意积累,并能准确地理解词语在具体语境中的意思。如《关雎》中的成语“窈窕淑女”在本诗用来形容美丽善良的姑娘。“辗转反侧”在诗中意思是翻来覆去,睡不着觉。形容心中有事。

第2页,共2页

第1页,共1页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读