5.2《进化性变化是怎样发生的》课件(25张)

文档属性

| 名称 | 5.2《进化性变化是怎样发生的》课件(25张) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙科版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-01-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第五章·第二节

进化性变化是怎样发生的

新课学习

1.进化发生的前提条件:个体间存在可遗传的变异

2.人工选择: 可以使微小变异成为显著变异,从而培育新品种

选择是进化的动力

新课学习

自然界的物种,其个体间普遍存在差异,有些性状有利于个体在特定的环境中存活和繁殖,另一些则是不利的。

环境条件以某种方式选择用以繁殖后代。性状特征有助于其生存的个体较较之没有这种特征的个体能繁殖出更多的后代。

适者生存 不适者被淘汰

自然选择

新课学习

新课学习

自然选择直接作用于生物的表现型

达尔文认为:自然选择是进化的一个重要动力和机制

自然选择定向的,变异不定向。

自然选择

新课学习

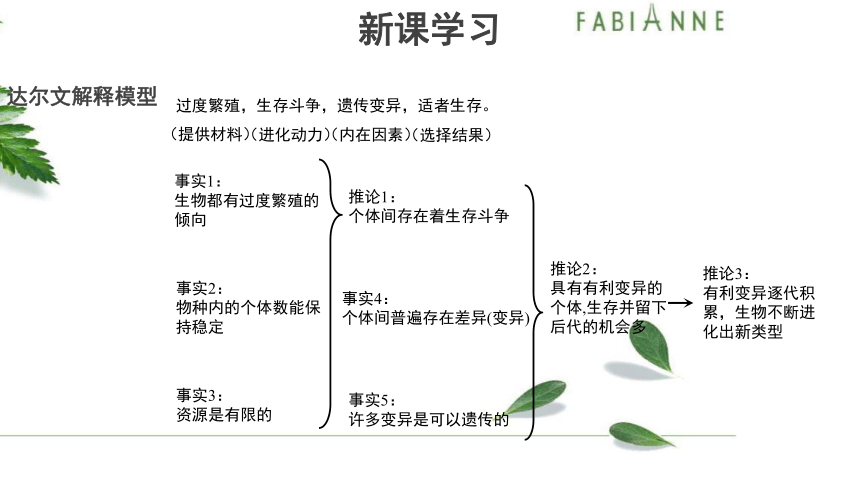

事实1:

生物都有过度繁殖的倾向

事实2:

物种内的个体数能保持稳定

事实3:

资源是有限的

推论1:

个体间存在着生存斗争

事实4:

个体间普遍存在差异(变异)

事实5:

许多变异是可以遗传的

推论2:

具有有利变异的个体,生存并留下后代的机会多

推论3:

有利变异逐代积累,生物不断进化出新类型

过度繁殖,生存斗争,遗传变异,适者生存。

(提供材料)

(进化动力)

(内在因素)

(选择结果)

达尔文解释模型

新课学习

种群中普遍存在可遗传变异是自然选择的前提,也是生物进化的前提生物变异产生新的基因,基因重组产生多种基因型。

基因座位:一个特定基因在染色体上的位置。

有性生殖生物的种群中,除了同卵双生的兄弟(姐妹)外每个个体在遗传上都是独特和有差异的。

每种生物的个体平均约有10%的基因座位是杂合的;一个物种可能平均有30%左右的座位上有不同的等位基因。

种群的变异性

新课学习

基因库:一个生物种群的全部等位基因的总和

基因频率:在种群中,某一个等位基因的数目占这个基因可能出现的所有等位基因总数的比例

基因型频率:任何一种生物种群都是由它所包含的各种不同比例的基因型的个体所组成,每种基因型个体数占总个体数的比例

种群基因频率的平衡和变化

新课学习

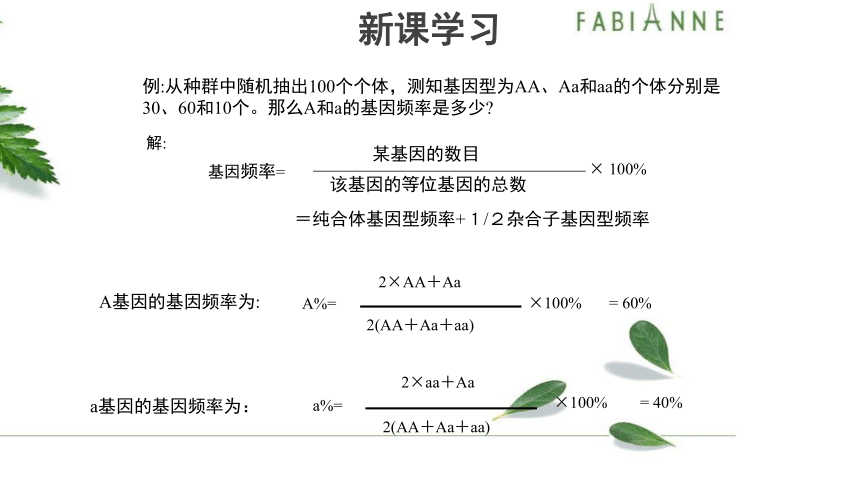

例:从种群中随机抽出100个个体,测知基因型为AA、Aa和aa的个体分别是30、60和10个。那么A和a的基因频率是多少?

解:

A基因的基因频率为:

a基因的基因频率为:

= 40%

A%=

×100%

2×AA+Aa

2(AA+Aa+aa)

a%=

基因频率=

某基因的数目

该基因的等位基因的总数

× 100%

= 60%

2×aa+Aa

2(AA+Aa+aa)

×100%

=纯合体基因型频率+1/2杂合子基因型频率

1908年和1909年:在一个大的随机交配的种群里,基因频率和基因型频率在没有迁移、突变、选择的情况下,世代相传不发生变化,并且基因型频率是由基因频率所决定的。——遗传平衡定律

p+q = 1

(p+q )2

=p2+2pq+q2

= 1

AA= p2 Aa= 2pq aa=q2

新课学习

Hardy-Weinberg (哈代-温伯格)定律

新课学习

1 突变 :A-a, A频率变小。有害突变不会扩大,有利突变尽可能被保留和扩增引起基因库较大变化

2 基因迁移 :个体单向迁入迁出,种群基因频率发生变动;种间互出入,种间遗传差异减少,种群内变异增大

3 遗传漂变 :在一个比较小的种群中,一起偶然事件可以引起种群基因频率发生较大的变化

4 非随机交配 :种群内雌雄个体不随机交配引起基因库发生变化。种群中相邻个体最可能发生交配

5 自然选择:自然选择下来的个体将留下相对多的后代,使基因库的基因频率和基因型频率发生变化

影响因素

新课学习

19世纪,桦尺蠖种群中黑色基因(S)频率为5%,浅灰色基因(s)频率为95%

20世纪,桦尺蠖种群中黑色

基因(S)频率为95%,浅灰色

基因(s)频率为5%

适应性进化,这种进化性变化是自然选择所造成的。自然选择不是进化的唯因素但却是适应进化的唯一因素。

适应是生物特有的一种现象,生命的结构及功能、行为、生活方式使该生物适合在一定环境条件下生存和延续

自然选择导致适应

新课学习

自然选择导致适应

自然选择不仅能保留有利变异,淘汰不利变异,而且能使有利变异积累起来。

新课学习

A.物种的概念

B.隔离在物种形成中的作用

隔离——不同种群间的个体,在自然条件下

基因不能自由交流 的现象。

异地的和同地的物种形成

新课学习

地理隔离:由于高山、河流、沙漠或其他地理上的障碍,使不同的种群不能基因交流。

如东北虎(左)和华南虎(右)都是亚洲虎的后代,由于长期地理隔离而没有相互交配,没有基因交流,形成了地理隔离,它们形成两个不同的亚种。

地理隔离

新课学习

地理隔离:

——同一种生物由于地理上的障碍而分成不同种群,使得种群间不能发生基因交流的现象。

—— 不同物种之间一般是不能够相互交配的,即使交配成功,也不能够产生可育的后代,这种现象叫生殖隔离。如季节隔离,行为隔离,杂种不育等。

生殖隔离:

一般情况下,地理隔离是生殖隔离的先决条件;生殖隔离一旦形成,原来属于一个物种 的两个种群,就成了两个物种。

种群基因库间出现差异是产生生殖隔离的根本原因

地理隔离

生殖隔离

新课学习

相关链接

课堂小结

种群

地理隔离

小种群

自然选择

生殖隔离

新物种

发生改变基因频率

(由突变和基因重组产生变异)

1.异地的物种形成(渐进的,适应环境)

经过长期的地理隔离而达到生殖隔离

物种形成的关键

2.同地的物种形成:

一次有性生殖过程中形成的

课堂小结

课堂小结

现代生物进化理论

达尔文自然选择学说

基本观点

(1)种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质在于种群基因频率的改变;

(2)突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节

(4)自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向;

(5)隔离是新物种形成的必要条件

(1)遗传变异是自然选择的内因

(2)过度繁殖为自然选择提供更多的选择材料,加剧了生存斗争

(3)变异一般是不定向的,而自然选择是定向的,定向的自然选择决定着生物进化的方向;

(4)生存斗争是自然选择的过程,是生物进化的动力;

(5)适应是自然选择的结果;

(6)自然选择过程是一个长期、缓慢、连续的过程

课堂小结

课堂小结

不同点

从分子水平上阐明了自然选择对遗传变异的作用机理,强调群体进化,认为种群是生物进化的基本单位

没有阐明遗传变异的本质以及自然选择的作用机理,着重研究生物个体进化

相同点

都能解释生物进化的原因和生物的多样性、适应性

课堂小结

随堂练习

1.如果有两个小种群的动物,在形态结构上相近,它们必须具备下列哪一特征,才能归为一个物种:( )

A.它们必须分布在同一地理区域

B.它们的基因一定要相同

C.它们的毛色一定要相同

D.能相互交配繁殖并产生可育后代

D

随堂练习

2.外表相近但种类不同的鱼在生殖期间将卵和精子释放在同一水域中,但一种鱼的精子不能进入另一种鱼的卵,这种现象属于:( )

A.生殖隔离 B.地理隔离

C.形态各异 D.不在同一水层

A

3.隔离在物种形成中的主要作用是:( )

A.使种群间的个体互不相识

B.使不同种群各适应于不同的地理环境

C.使种群间雌雄个体失去交配机会

D.使种群之间停止基因交流,并朝着不同的方向演变

D

随堂练习

4.下图是物种形成的一种模式。物种a因为地理障碍被分隔为两个种群a1和a2,经过漫长的进化,分别形成新物种b和c。在此进程中的某一时刻,a1种群的部分群体越过障碍外迁与a2同域分布,向d方向进化。下列有关叙述正确的是 ( )

A.b和d存在地理隔离,所以一定存在生殖隔离

B.c和d不存在地理隔离,却可能存在生殖隔离

C.a1中的外迁群体与当时留居群体的基因频率相同,则b和d是同一物种

D.a1中的外迁群体与当时a2种群的基因频率不同,则c和d是不同物种

B

再 见

进化性变化是怎样发生的

新课学习

1.进化发生的前提条件:个体间存在可遗传的变异

2.人工选择: 可以使微小变异成为显著变异,从而培育新品种

选择是进化的动力

新课学习

自然界的物种,其个体间普遍存在差异,有些性状有利于个体在特定的环境中存活和繁殖,另一些则是不利的。

环境条件以某种方式选择用以繁殖后代。性状特征有助于其生存的个体较较之没有这种特征的个体能繁殖出更多的后代。

适者生存 不适者被淘汰

自然选择

新课学习

新课学习

自然选择直接作用于生物的表现型

达尔文认为:自然选择是进化的一个重要动力和机制

自然选择定向的,变异不定向。

自然选择

新课学习

事实1:

生物都有过度繁殖的倾向

事实2:

物种内的个体数能保持稳定

事实3:

资源是有限的

推论1:

个体间存在着生存斗争

事实4:

个体间普遍存在差异(变异)

事实5:

许多变异是可以遗传的

推论2:

具有有利变异的个体,生存并留下后代的机会多

推论3:

有利变异逐代积累,生物不断进化出新类型

过度繁殖,生存斗争,遗传变异,适者生存。

(提供材料)

(进化动力)

(内在因素)

(选择结果)

达尔文解释模型

新课学习

种群中普遍存在可遗传变异是自然选择的前提,也是生物进化的前提生物变异产生新的基因,基因重组产生多种基因型。

基因座位:一个特定基因在染色体上的位置。

有性生殖生物的种群中,除了同卵双生的兄弟(姐妹)外每个个体在遗传上都是独特和有差异的。

每种生物的个体平均约有10%的基因座位是杂合的;一个物种可能平均有30%左右的座位上有不同的等位基因。

种群的变异性

新课学习

基因库:一个生物种群的全部等位基因的总和

基因频率:在种群中,某一个等位基因的数目占这个基因可能出现的所有等位基因总数的比例

基因型频率:任何一种生物种群都是由它所包含的各种不同比例的基因型的个体所组成,每种基因型个体数占总个体数的比例

种群基因频率的平衡和变化

新课学习

例:从种群中随机抽出100个个体,测知基因型为AA、Aa和aa的个体分别是30、60和10个。那么A和a的基因频率是多少?

解:

A基因的基因频率为:

a基因的基因频率为:

= 40%

A%=

×100%

2×AA+Aa

2(AA+Aa+aa)

a%=

基因频率=

某基因的数目

该基因的等位基因的总数

× 100%

= 60%

2×aa+Aa

2(AA+Aa+aa)

×100%

=纯合体基因型频率+1/2杂合子基因型频率

1908年和1909年:在一个大的随机交配的种群里,基因频率和基因型频率在没有迁移、突变、选择的情况下,世代相传不发生变化,并且基因型频率是由基因频率所决定的。——遗传平衡定律

p+q = 1

(p+q )2

=p2+2pq+q2

= 1

AA= p2 Aa= 2pq aa=q2

新课学习

Hardy-Weinberg (哈代-温伯格)定律

新课学习

1 突变 :A-a, A频率变小。有害突变不会扩大,有利突变尽可能被保留和扩增引起基因库较大变化

2 基因迁移 :个体单向迁入迁出,种群基因频率发生变动;种间互出入,种间遗传差异减少,种群内变异增大

3 遗传漂变 :在一个比较小的种群中,一起偶然事件可以引起种群基因频率发生较大的变化

4 非随机交配 :种群内雌雄个体不随机交配引起基因库发生变化。种群中相邻个体最可能发生交配

5 自然选择:自然选择下来的个体将留下相对多的后代,使基因库的基因频率和基因型频率发生变化

影响因素

新课学习

19世纪,桦尺蠖种群中黑色基因(S)频率为5%,浅灰色基因(s)频率为95%

20世纪,桦尺蠖种群中黑色

基因(S)频率为95%,浅灰色

基因(s)频率为5%

适应性进化,这种进化性变化是自然选择所造成的。自然选择不是进化的唯因素但却是适应进化的唯一因素。

适应是生物特有的一种现象,生命的结构及功能、行为、生活方式使该生物适合在一定环境条件下生存和延续

自然选择导致适应

新课学习

自然选择导致适应

自然选择不仅能保留有利变异,淘汰不利变异,而且能使有利变异积累起来。

新课学习

A.物种的概念

B.隔离在物种形成中的作用

隔离——不同种群间的个体,在自然条件下

基因不能自由交流 的现象。

异地的和同地的物种形成

新课学习

地理隔离:由于高山、河流、沙漠或其他地理上的障碍,使不同的种群不能基因交流。

如东北虎(左)和华南虎(右)都是亚洲虎的后代,由于长期地理隔离而没有相互交配,没有基因交流,形成了地理隔离,它们形成两个不同的亚种。

地理隔离

新课学习

地理隔离:

——同一种生物由于地理上的障碍而分成不同种群,使得种群间不能发生基因交流的现象。

—— 不同物种之间一般是不能够相互交配的,即使交配成功,也不能够产生可育的后代,这种现象叫生殖隔离。如季节隔离,行为隔离,杂种不育等。

生殖隔离:

一般情况下,地理隔离是生殖隔离的先决条件;生殖隔离一旦形成,原来属于一个物种 的两个种群,就成了两个物种。

种群基因库间出现差异是产生生殖隔离的根本原因

地理隔离

生殖隔离

新课学习

相关链接

课堂小结

种群

地理隔离

小种群

自然选择

生殖隔离

新物种

发生改变基因频率

(由突变和基因重组产生变异)

1.异地的物种形成(渐进的,适应环境)

经过长期的地理隔离而达到生殖隔离

物种形成的关键

2.同地的物种形成:

一次有性生殖过程中形成的

课堂小结

课堂小结

现代生物进化理论

达尔文自然选择学说

基本观点

(1)种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质在于种群基因频率的改变;

(2)突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节

(4)自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向;

(5)隔离是新物种形成的必要条件

(1)遗传变异是自然选择的内因

(2)过度繁殖为自然选择提供更多的选择材料,加剧了生存斗争

(3)变异一般是不定向的,而自然选择是定向的,定向的自然选择决定着生物进化的方向;

(4)生存斗争是自然选择的过程,是生物进化的动力;

(5)适应是自然选择的结果;

(6)自然选择过程是一个长期、缓慢、连续的过程

课堂小结

课堂小结

不同点

从分子水平上阐明了自然选择对遗传变异的作用机理,强调群体进化,认为种群是生物进化的基本单位

没有阐明遗传变异的本质以及自然选择的作用机理,着重研究生物个体进化

相同点

都能解释生物进化的原因和生物的多样性、适应性

课堂小结

随堂练习

1.如果有两个小种群的动物,在形态结构上相近,它们必须具备下列哪一特征,才能归为一个物种:( )

A.它们必须分布在同一地理区域

B.它们的基因一定要相同

C.它们的毛色一定要相同

D.能相互交配繁殖并产生可育后代

D

随堂练习

2.外表相近但种类不同的鱼在生殖期间将卵和精子释放在同一水域中,但一种鱼的精子不能进入另一种鱼的卵,这种现象属于:( )

A.生殖隔离 B.地理隔离

C.形态各异 D.不在同一水层

A

3.隔离在物种形成中的主要作用是:( )

A.使种群间的个体互不相识

B.使不同种群各适应于不同的地理环境

C.使种群间雌雄个体失去交配机会

D.使种群之间停止基因交流,并朝着不同的方向演变

D

随堂练习

4.下图是物种形成的一种模式。物种a因为地理障碍被分隔为两个种群a1和a2,经过漫长的进化,分别形成新物种b和c。在此进程中的某一时刻,a1种群的部分群体越过障碍外迁与a2同域分布,向d方向进化。下列有关叙述正确的是 ( )

A.b和d存在地理隔离,所以一定存在生殖隔离

B.c和d不存在地理隔离,却可能存在生殖隔离

C.a1中的外迁群体与当时留居群体的基因频率相同,则b和d是同一物种

D.a1中的外迁群体与当时a2种群的基因频率不同,则c和d是不同物种

B

再 见

同课章节目录

- 前言

- 第一章 孟德尔定律

- 第一节 分离定律

- 第二节 自由组合定律

- 第二章 染色体与遗传

- 第一节 减数分裂中的染色体行为

- 第二节 遗传的染色体学说

- 第三节 性染色体与伴性遗传

- 第三章 遗传的分子基础

- 第一节 核酸是遗传物质的证据

- 第二节 DNA的分子结构和特点

- 第三节 遗传信息的传递

- 第四节 遗传信息的表达—-RNA和蛋白质的合成

- 第四章 生物的变异

- 第一节 生物变异的来源

- 第二节 生物变异在生产上的应用

- 第五章 生物的进化

- 第一节 生物的多样性、统一性和进化

- 第二节 进化性变化是怎样发生的

- 第三节 探索生物进化的历史

- 第六章 遗传与人类健康

- 第一节 人类遗传病的主要类型

- 第二节 遗传咨询与优生

- 第三节 基因治疗和人类基因组计划

- 第四节 遗传病与人类未来