5.3《探索生物进化的历史》同步练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 5.3《探索生物进化的历史》同步练习(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 226.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙科版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-01-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《探索生物进化的历史》同步练习

1.1983年国际专家小组共同研究了同位素年龄为35亿年的瓦拉伍那沉积岩,一致认定其中保存着微生物遗体化石,有某些类似于现代丝状蓝藻的丝状微化石;同时还发现叠层岩中保存着蓝藻和其他微生物的化石。这些化石研究的成果充分地证实了( )

A.早期生命可能是微生物

B.原核生物出现于35亿年前

C.真核生物出现于35亿年前

D.35亿年前出现了光合自养生物

2.寒武纪大爆发的主要标志是( )

A.海洋中植物的大量出现

B.海洋中无脊椎动物物种爆发式地迅速形成 C.大量生物登陆

D.恐龙大量出现

3.下列叙述中不正确的是( )

A.一个物种的形成或灭绝,会影响到其他若干物种的进化

B.物种之间的共同进化都是通过物种之间的竞争来实现的

C.生物多样性的形成过程,也就是新物种不断形成的过程

D.捕食者的存在有利于增加物种的多样性

4.某一鸟类种群由于自然原因而被分成两个群体,它们分别受到不同环境条件的影响,经过600万年后,如果把这两个群体的后代放到一起,则它们最可能会( )

A.具有同样的交配季节

B.陷入对相同资源的竞争中

C.彼此产生了生殖隔离

D.形成种内互助的合作关系

5.有性生殖的出现使生物进化的速度明显加快,这是由于( )

A.实现了生殖细胞的融合

B.后代数量大大增加

C.后代的成活率提高

D.实现了基因重组

6.哺乳类中的海豚、爬行类中的鱼龙以及鱼类中的鳖鱼,因为适应在水中快速游动均具有流线型的身体,它们的这种进化属于( )

A.协同进化 B.平行进化

C.趋同进化 D.种间相互作用

7.昆虫的保护色越来越逼真,而它们的天敌的视觉也越来越发达,结果双方都没有取得明显的优势。这说明( )

A.自然选择不起作用

B.生物为生存而进化

C.双方在生存斗争中不分胜负

D.双方相互选择共同进化

8.有一种兰花蜂,在繁殖季节,雄蜂专门采集兰花的香味物质。然后,许多雄蜂聚集在一起,同时将香气释放出来,吸引雌蜂前来交尾。下列对此现象的分析错误的是( )

A.兰花蜂的这种行为是长期自然选择的结果

B.由于环境因素的影响,兰花的香味物质减少,会导致兰花蜂的数量减少

C.兰花与兰花蜂之间为捕食关系

D.兰花的香味物质不是兰花蜂分泌的性外激素

9.在生物进化过程中,下列有关生物类型出现顺序的几种描述,可能性最大的是( )

A.自养、厌氧异养、需氧异养

B.厌氧自养、需氧异养、光能合成自养

C.需氧异养、厌氧异养、自养

D.厌氧异养、光能合成自养、需氧异养

10.如下图所示的地层中发现了A、B两种生物化石,下列观点正确的是( )

A.生物A是由生物B进化来的

B.生物A比生物B结构复杂

C.生物A的数量比生物B的数量多

D.生物A比生物B形体大

11.恐龙的灭绝对生物进化进程的主要影响是( )

A.导致哺乳动物的起源

B.为哺乳动物的兴盛腾出了空间

C.为人类起源创造了条件

C.使生物进化向小型化发展

12.达尔文在加拉帕戈斯岛上发现几种地雀分别分布于不同的小岛上,用现代生物进化理论解释错误的是( )

A.经过长期的地理隔离达到生殖隔离,导致原始地雀物种形成现在条件的地雀物种

B.自然选择对不同种群基因频率的改变所起的作用有所差别,最终导致这些种群的基因库变得很不相同,并逐步出现生殖隔离

C.这些地雀原先属于同一雀种,从南美大陆迁来后,逐渐分布在不同的群岛上,发生了不同的突变和基因重组

D.生殖隔离一旦形成,原来属于同一物种的地雀很快进化形成不同的物种

13.16世纪末,张谦德在《朱砂鱼谱》中总结金鱼选种的经验时说:“蓄类贵广,而选择贵精,须每年夏间市取数千头,分数缸饲养,逐日去其不佳者,百存一二,并作两三缸蓄之,加意培养,自然奇品悉具。”其中“逐日去其不佳者”和“分数缸饲养”的作用分别是( )

A.自然选择,地理隔离

B.人工选择,地理隔离

C.自然选择,生殖隔离

D.人工选择,生殖隔离

14.海龟中有连趾(ww)和分趾(WW、Ww)两种类型。开始时,连趾(w)和分趾(W)基因频率分别为0.4和0.6。当海龟数量增加导致食物不足时,连趾的海龟更容易从海水中得到食物。若干万年后,基因频率变化成W为0.2,w为0.8。下列有关说法不正确的是( )

A.海龟基因频率发生了改变,说明生物在不断进化

B.由于自然选择的作用,海龟发生了定向的进化

C.缺少食物这种特殊的环境使海龟的遗传物质发生了不定向的变异

D.基因频率由W=0.6、w=0.4转变成W=0.2、w=0.8,发生了很大的变化,说明已经形成了一个新的物种

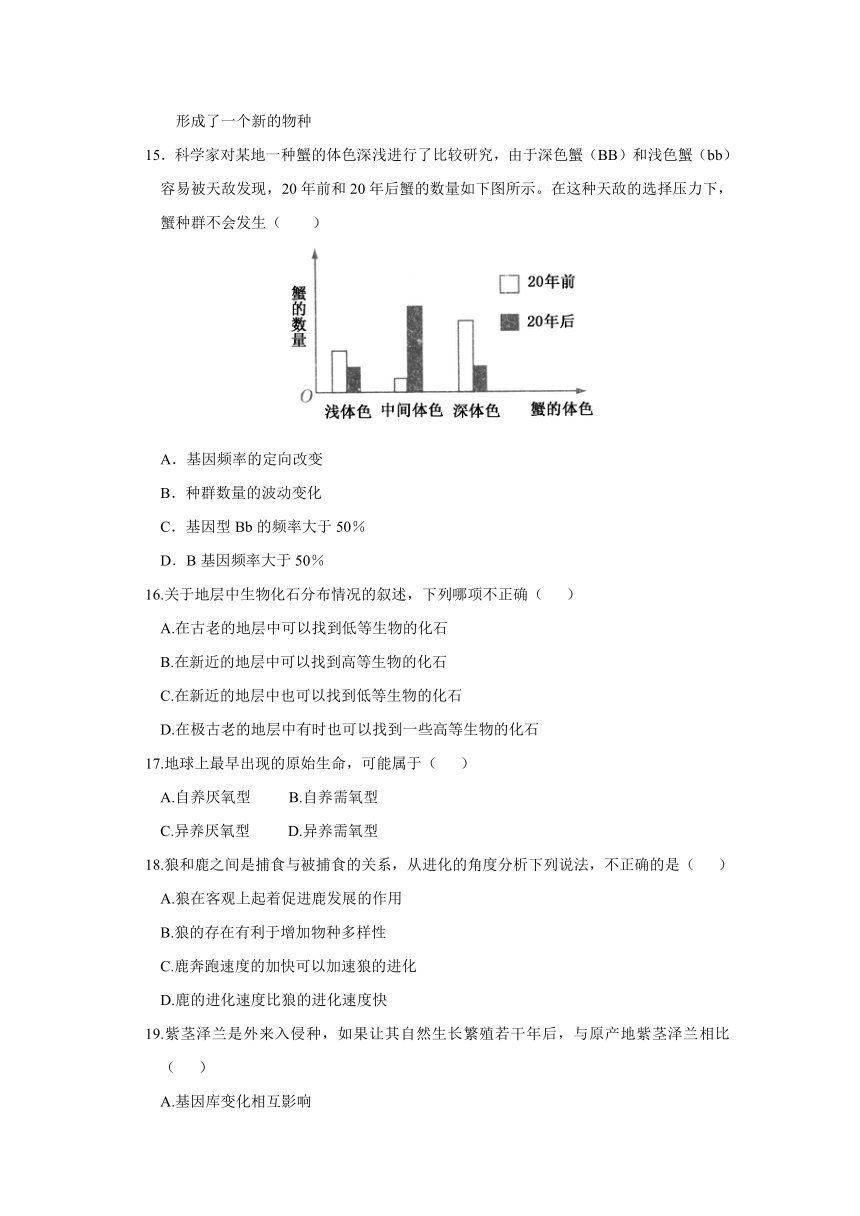

15.科学家对某地一种蟹的体色深浅进行了比较研究,由于深色蟹(BB)和浅色蟹(bb)容易被天敌发现,20年前和20年后蟹的数量如下图所示。在这种天敌的选择压力下,蟹种群不会发生( )

A.基因频率的定向改变

B.种群数量的波动变化

C.基因型Bb的频率大于50%

D.B基因频率大于50%

16.关于地层中生物化石分布情况的叙述,下列哪项不正确( )??

A.在古老的地层中可以找到低等生物的化石?

B.在新近的地层中可以找到高等生物的化石?

C.在新近的地层中也可以找到低等生物的化石

D.在极古老的地层中有时也可以找到一些高等生物的化石

17.地球上最早出现的原始生命,可能属于( )

A.自养厌氧型 B.自养需氧型

C.异养厌氧型 D.异养需氧型

18.狼和鹿之间是捕食与被捕食的关系,从进化的角度分析下列说法,不正确的是( )

A.狼在客观上起着促进鹿发展的作用?

B.狼的存在有利于增加物种多样性?

C.鹿奔跑速度的加快可以加速狼的进化?

D.鹿的进化速度比狼的进化速度快

19.紫茎泽兰是外来入侵种,如果让其自然生长繁殖若干年后,与原产地紫茎泽兰相比( )

A.基因库变化相互影响

B.性状始终保持一致

C.很快产生生殖隔离

D.进化方向发生变化

20.协同进化包括( )?

①不同物种之间在相互影响中的进化和发展

②同一物种不同种群间在相互影响中的进化和发展 ③同一物种不同个体间在相互影响中的进化和发展 ④生物与无机环境之间在相互影响中的进化和发展

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

21.(5分)昆虫学家用人工诱变的方法使昆虫产生基因突变,导致酯酶活性升高,该酶可催化分解有机磷农药。近年来科学家已将控制酯酶合成的基因分离出来,通过生物工程技术将它导入细菌体内,并与细菌DNA分子结合起来。 经过这样处理的细菌能分裂增殖。请根据上述资料回答:

(1)人工诱变在生产实践中已得到广泛应用,因为它能提高 ,通过人工选择获得 。

(2)酯酶的化学本质是 。基因控制酯酶合成要经过 和 两个过程。

(3)通过生物工程产生的细菌,其后代同样能分泌酯酶,这是由于 。

(4)请你具体说出一项上述科研成果的实际应用。

22.(9分)达尔文在环球考察时,在南美洲的加拉帕戈斯群岛上观察到13种地雀,它们的大小和喙形各不相伺,栖息地和食性也不相同,其种间杂交一般是不育的。根据研究,它们是由一种共同的祖先地雀进化来的。

(1)这些鸟的祖先由于偶然的原因从南美洲大陆迁来,它们逐渐分布到各个岛上去,各个岛上的地雀被海洋隔开而不能交配,这就造成 ,阻止了种群间的 ,但此时并没有形成新的物种,后来,产生了 ,这便形成了不同品种的地雀。

(2)不同岛屿上的地雀,其身体大小和喙形各不相同,据研究,是由于它们的祖先原来就存在着 ,这是生物进化的 。

由于不同岛屿上的食物种类和栖息条件不同,有的个体得到食物而成活,有的个体得不到食物而死亡,此过程被达尔文称为 ,它是通过 来实现的。由于环境不同,不同岛屿上的地雀的基因频率向不同的方向发展,这说明 对不同种群基因频率的改变所起的作用不同,从而证明 决定生物进化的方向。

23.(5分)阅读下列材料回答问题。

科学家注意到线粒体和叶绿体是两种特别的细胞器,与其他细胞器不同,它们有双层膜结构,其中外膜与真核细胞的膜系统相似,内膜则与原核细胞的膜系统相似,另外它们还有自己的 DNA和 核糖体。 下是关于线粒体起源的一种理论——内共生学说。

近几十年来,有研究表明,真核生物的直接祖先很可能是一种巨大的且具有吞噬能力的单细胞生物,它们靠吞噬糖类并将其分解来获得生存的能量。线粒体的祖先则是一种需氧细菌,它们能更好地利用糖类,能将其分解得更彻底以产生更多的能量。在生命演化过程中,真核细胞的祖先吞噬了这种细菌并与之建立了内共生关系:真核细胞的祖先能为细胞内的细菌提供较好的环境,并给予细菌未完全分解的糖类;细菌由于可以轻易得到这些物质,从而产生更多的能量,这些能量中的一部分可供真核细胞利用。在细胞内共生的细菌由于所处的环境与其独立生存时不同,因此很多原来的结构和功能都变得不必要,在进化过程中被丢弃,最后演变成一种专门进行呼吸作用的细胞器——线粒体。

(1)线粒体的祖先的同化作用类型是

。

(2)如何理解线粒体的外膜与真核细胞的膜系统相似,内膜与原核细胞的膜系统相似? 。

(3)在线粒体内发生的主要化学反应的方程式是 。

(4)根据你所掌握的知识,指出线粒体可能由独立生活的细菌演变而来的依据。 。

(5)如果线粒体确实起源于细菌,那么它的增殖方式很可能是 。

24.(6分)20世纪50年代,科学家受达尔文进化思想的启发,广泛开展了人工动植物育种研究。通过人工创造变异选育优良的新品种。这一过程人们形象地称为“人工进化”。

(1)某农民在水稻田中发现一矮秆植株,将这株水稻连续种植几代,仍保持矮秆,这种变异主要发生在细胞分裂的 期。

(2)我国科学家通过航天搭载种子或块茎进行蔬菜作物的育种,用空间辐射等因素创造变异。这种变异类型可能属于 、 。

(3)若以某植物抗病高秆品种与感病矮秆品种杂交,选育抗病矮秆品种,其依据的遗传学原理是 。假设该植物具有3对同源染色体,用杂种一代的花药离体培养获得单倍体,其细胞中的染色体(遗传物质)完全来自父本的概率为 。

(4)“人工进化”和自然界生物进化一样,它们的实质都是 。

25.(5分)下图表示植物进化历程的图解,据图回答。

(1)原始生命形成以后由于营养方式的不同,一部分进化为不能自养的原始单细胞动物,另一部分进化成为具有 的A 。

(2)最早登陆的植物类群是B 和C ,但是,B和C的生殖离不开水。后来,一部分C进化成为原始的 ,包括D 和E 。D和E的生殖脱离了水的限制,更加适应了陆地生活。

(3)从植物进化的历程来看,植物进化的趋势是:由 ,由 ,由 。

26.(6分)现有G、H、Q、W、X 五个有亲缘关系的物种, 它们的进化历程及亲缘关系如下图所示,据图回答:

(1)图中的五个物种中,基因库相似程度最高的两个物种最可能是 。

(2)由共同祖先进化形成上述五个不同物种的外部因素是 和 。

(3)H、W两个物种都生活在海洋中,体形都为纺锤形的事实能够说明 。

(4)如果W物种始终处在一个没有地理隔离的环境中,W物种将会在进化过程中分化成为两个或两个以上的物种吗? ,为什么? 。物种在它所生存的环境中将会进化吗? ,为什么? 。

答案与解析

1.D 2.B

3.B 解析:生物的共同进化不仅可以通过物种之间的竞争来实现,还可以通过物种之间的互助等方式来实现。

4.C

5.D 解析:基因重组使生物进化的速度明显加快。

6.C 7.D

8.C 解析:雄兰花蜂在繁殖季节专门采集兰花的香味物质,然后许多雄蜂聚集在一起,同时将香气释放出来,以吸引雌蜂前来交尾。兰花蜂的这种行为是长期自然选择的结果。兰花蜂与兰花的种间关系为互利共生。

9.D 解析:地球上的原始大气中没有氧气,因此从异化作用类型看,最早出现的生命类型应是厌氧型;由于原始海洋中含有有机物,这样,原始生命可以从原始海洋中获得有机物而不用自己制造有机物,所以从同化作用类型看,原始生命为异养型。随着原始海洋中有机物的逐渐消耗,可能会出现一些光合作用自养型生物。只有当光合作用自养型生物出现后,地球上才逐渐出现了氧气,并且有了更丰富的有机物来源,继而出现需氧异养型生物。

10.B 11.B

12.B 解析:生物的共同进化不仅可以通过物种之间的竞争来实现,还可以通过物种之间的互助等方式来实现。

13.B 解析:“逐日去其不佳者”是人工选择并去掉不符合要求的个体;“分数缸饲养”是指利用地理上的障碍使彼此间无法相遇而不能交配,属于地理隔离。

14.D 解析:生物进化的实质是基因频率的改变,自然选择是定向的,而生物的变异是不定向的。新物种形成的标志是产生生殖隔离。

15.D 解析:在自然选择的作用下,基因型为BB、bb的个体减少,而基因型为Bb的个体增多,最终情况是只有Bb基因型个体,此时,B、b的基因频率等于50%。

16.D 解析:生物的进化是按照由低等到高等、由简单到复杂、由水生到陆生的顺序进行的。越古老的地层形成的时期越早,因此,极古老的地层中不可能找到高等生物的化石。

17.C 解析:在生命起源过程中,原始生命的诞生是最复杂和最有决定意义的阶段。原始生命的一个重要特征是具有原始的新陈代谢作用。解答此题时,首先应考虑到,在原始地球条件下,原始大气和原始海洋的成分中没有O2,也没有CO2。因此,刚刚诞生的原始生命不可能进行有氧呼吸,也不可能吸收CO2合成有机物。在此基础上可推知,原始生命的同化作用类型一定是异养型,异化作用类型一定是厌氧型。

18.D 解析:任何一个物种都不是单独进化的,不同物种之间在相互影响中协同进化和发展。狼和鹿互为对方的生物环境,对对方进行着选择,相互选择的结果是使对方朝着快速奔跑的方向进化。狼和鹿的进化速度是相当的,不能说谁快谁慢。

19.D 解析:自然选择决定生物进化的方向。当紫茎泽兰侵入一个新的环境中后,这个新的环境总与原环境存在一些差异,在新的环境的选择下,紫茎泽兰的性状会有所改变,但不会与原产地的紫茎泽兰很快产生生殖隔离。

20.B 解析:协同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间,在相互影响中不断进化和发展。

21.(1)X、Q (2)自然选择 地理隔离 (3)自然选择是定向的(环境对生物的选择是定向的) (4)不会 地理隔离是导致新物种形成的一个必要条件 会 生物在繁衍过程中会产生各种可遗传的变异,W所处的环境条件也会发生不断的变化

22.(1)选择 不定向 前 (2)①实验一将果蝇个体作为进化的单位来研究,不能发现个体变异不定向的特点;②实验一用DDT直接处理果蝇,虽然看到的是群体变异,但容易误认为DDT对果蝇的抗性起“诱导” 作用,而看不出“诱导”掩盖下的选择作用

23.(1)异养型 (2)线粒体的内膜由细菌的细胞膜演变而来,外膜则是真核细胞细胞膜的一部分,由于吞噬细菌而包裹在细菌细胞外 (3)丙酮酸+H2O+O2CO2+H2O+能量 (4)具有作为遗传物质的DNA,有核糖体,能合成自身的蛋白质 (5)分裂生殖

解析:根据题中所给信息,作为线粒体祖先的细菌,是一种需氧型细菌,由于它能利用糖类,所以其同化作用类型为异养型。由于线粒体的祖先是一种细菌,真核细胞的祖先吞噬了这种细菌,经过漫长的生物演化,变成了现在的线粒体。这样看来,线粒体的内膜应该是细菌的细胞膜,而线粒体的外膜应该是真核细胞的细胞膜。线粒体是有氧呼吸的主要场所,有氧呼吸的第二、第三阶段都是在线粒体中进行的。由于线粒体是半自主性细胞器,它可以独立地进行自我复制,它含有DNA,也含有核糖体,能够自我合成蛋白质,所以说,它有可能是由独立生活的细菌演变而来的。由于细菌的增殖方式是分裂生殖,如果线粒体起源于细菌,那么线粒体的增殖方式也应该是分裂生殖。

(1)叶绿素 原始藻类植物 (2)原始苔藓植物 原始蕨类植物 种子植物 原始裸子植物 原始被子植物 (3)低等到高等 简单到复杂 水生到陆生

24.(1)基因突变频率 人们所需要的突变性状 (2)蛋白质 转录 翻译 (3)控制酯酶合成的基因随细菌DNA分子的复制而复制,并在后代中表达 (4)用于降解污水中的有机磷农药,以保护环境。

25.(1)减数第一次分裂间 (2)基因突变 染色体变异 (3)基因重组 l/8 (4)基因频率的改变

26.(1)地理隔离 基因交流 生殖隔离 (2)变异 原材料 自然选择 生存斗争 自然选择 自然选择

1.1983年国际专家小组共同研究了同位素年龄为35亿年的瓦拉伍那沉积岩,一致认定其中保存着微生物遗体化石,有某些类似于现代丝状蓝藻的丝状微化石;同时还发现叠层岩中保存着蓝藻和其他微生物的化石。这些化石研究的成果充分地证实了( )

A.早期生命可能是微生物

B.原核生物出现于35亿年前

C.真核生物出现于35亿年前

D.35亿年前出现了光合自养生物

2.寒武纪大爆发的主要标志是( )

A.海洋中植物的大量出现

B.海洋中无脊椎动物物种爆发式地迅速形成 C.大量生物登陆

D.恐龙大量出现

3.下列叙述中不正确的是( )

A.一个物种的形成或灭绝,会影响到其他若干物种的进化

B.物种之间的共同进化都是通过物种之间的竞争来实现的

C.生物多样性的形成过程,也就是新物种不断形成的过程

D.捕食者的存在有利于增加物种的多样性

4.某一鸟类种群由于自然原因而被分成两个群体,它们分别受到不同环境条件的影响,经过600万年后,如果把这两个群体的后代放到一起,则它们最可能会( )

A.具有同样的交配季节

B.陷入对相同资源的竞争中

C.彼此产生了生殖隔离

D.形成种内互助的合作关系

5.有性生殖的出现使生物进化的速度明显加快,这是由于( )

A.实现了生殖细胞的融合

B.后代数量大大增加

C.后代的成活率提高

D.实现了基因重组

6.哺乳类中的海豚、爬行类中的鱼龙以及鱼类中的鳖鱼,因为适应在水中快速游动均具有流线型的身体,它们的这种进化属于( )

A.协同进化 B.平行进化

C.趋同进化 D.种间相互作用

7.昆虫的保护色越来越逼真,而它们的天敌的视觉也越来越发达,结果双方都没有取得明显的优势。这说明( )

A.自然选择不起作用

B.生物为生存而进化

C.双方在生存斗争中不分胜负

D.双方相互选择共同进化

8.有一种兰花蜂,在繁殖季节,雄蜂专门采集兰花的香味物质。然后,许多雄蜂聚集在一起,同时将香气释放出来,吸引雌蜂前来交尾。下列对此现象的分析错误的是( )

A.兰花蜂的这种行为是长期自然选择的结果

B.由于环境因素的影响,兰花的香味物质减少,会导致兰花蜂的数量减少

C.兰花与兰花蜂之间为捕食关系

D.兰花的香味物质不是兰花蜂分泌的性外激素

9.在生物进化过程中,下列有关生物类型出现顺序的几种描述,可能性最大的是( )

A.自养、厌氧异养、需氧异养

B.厌氧自养、需氧异养、光能合成自养

C.需氧异养、厌氧异养、自养

D.厌氧异养、光能合成自养、需氧异养

10.如下图所示的地层中发现了A、B两种生物化石,下列观点正确的是( )

A.生物A是由生物B进化来的

B.生物A比生物B结构复杂

C.生物A的数量比生物B的数量多

D.生物A比生物B形体大

11.恐龙的灭绝对生物进化进程的主要影响是( )

A.导致哺乳动物的起源

B.为哺乳动物的兴盛腾出了空间

C.为人类起源创造了条件

C.使生物进化向小型化发展

12.达尔文在加拉帕戈斯岛上发现几种地雀分别分布于不同的小岛上,用现代生物进化理论解释错误的是( )

A.经过长期的地理隔离达到生殖隔离,导致原始地雀物种形成现在条件的地雀物种

B.自然选择对不同种群基因频率的改变所起的作用有所差别,最终导致这些种群的基因库变得很不相同,并逐步出现生殖隔离

C.这些地雀原先属于同一雀种,从南美大陆迁来后,逐渐分布在不同的群岛上,发生了不同的突变和基因重组

D.生殖隔离一旦形成,原来属于同一物种的地雀很快进化形成不同的物种

13.16世纪末,张谦德在《朱砂鱼谱》中总结金鱼选种的经验时说:“蓄类贵广,而选择贵精,须每年夏间市取数千头,分数缸饲养,逐日去其不佳者,百存一二,并作两三缸蓄之,加意培养,自然奇品悉具。”其中“逐日去其不佳者”和“分数缸饲养”的作用分别是( )

A.自然选择,地理隔离

B.人工选择,地理隔离

C.自然选择,生殖隔离

D.人工选择,生殖隔离

14.海龟中有连趾(ww)和分趾(WW、Ww)两种类型。开始时,连趾(w)和分趾(W)基因频率分别为0.4和0.6。当海龟数量增加导致食物不足时,连趾的海龟更容易从海水中得到食物。若干万年后,基因频率变化成W为0.2,w为0.8。下列有关说法不正确的是( )

A.海龟基因频率发生了改变,说明生物在不断进化

B.由于自然选择的作用,海龟发生了定向的进化

C.缺少食物这种特殊的环境使海龟的遗传物质发生了不定向的变异

D.基因频率由W=0.6、w=0.4转变成W=0.2、w=0.8,发生了很大的变化,说明已经形成了一个新的物种

15.科学家对某地一种蟹的体色深浅进行了比较研究,由于深色蟹(BB)和浅色蟹(bb)容易被天敌发现,20年前和20年后蟹的数量如下图所示。在这种天敌的选择压力下,蟹种群不会发生( )

A.基因频率的定向改变

B.种群数量的波动变化

C.基因型Bb的频率大于50%

D.B基因频率大于50%

16.关于地层中生物化石分布情况的叙述,下列哪项不正确( )??

A.在古老的地层中可以找到低等生物的化石?

B.在新近的地层中可以找到高等生物的化石?

C.在新近的地层中也可以找到低等生物的化石

D.在极古老的地层中有时也可以找到一些高等生物的化石

17.地球上最早出现的原始生命,可能属于( )

A.自养厌氧型 B.自养需氧型

C.异养厌氧型 D.异养需氧型

18.狼和鹿之间是捕食与被捕食的关系,从进化的角度分析下列说法,不正确的是( )

A.狼在客观上起着促进鹿发展的作用?

B.狼的存在有利于增加物种多样性?

C.鹿奔跑速度的加快可以加速狼的进化?

D.鹿的进化速度比狼的进化速度快

19.紫茎泽兰是外来入侵种,如果让其自然生长繁殖若干年后,与原产地紫茎泽兰相比( )

A.基因库变化相互影响

B.性状始终保持一致

C.很快产生生殖隔离

D.进化方向发生变化

20.协同进化包括( )?

①不同物种之间在相互影响中的进化和发展

②同一物种不同种群间在相互影响中的进化和发展 ③同一物种不同个体间在相互影响中的进化和发展 ④生物与无机环境之间在相互影响中的进化和发展

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

21.(5分)昆虫学家用人工诱变的方法使昆虫产生基因突变,导致酯酶活性升高,该酶可催化分解有机磷农药。近年来科学家已将控制酯酶合成的基因分离出来,通过生物工程技术将它导入细菌体内,并与细菌DNA分子结合起来。 经过这样处理的细菌能分裂增殖。请根据上述资料回答:

(1)人工诱变在生产实践中已得到广泛应用,因为它能提高 ,通过人工选择获得 。

(2)酯酶的化学本质是 。基因控制酯酶合成要经过 和 两个过程。

(3)通过生物工程产生的细菌,其后代同样能分泌酯酶,这是由于 。

(4)请你具体说出一项上述科研成果的实际应用。

22.(9分)达尔文在环球考察时,在南美洲的加拉帕戈斯群岛上观察到13种地雀,它们的大小和喙形各不相伺,栖息地和食性也不相同,其种间杂交一般是不育的。根据研究,它们是由一种共同的祖先地雀进化来的。

(1)这些鸟的祖先由于偶然的原因从南美洲大陆迁来,它们逐渐分布到各个岛上去,各个岛上的地雀被海洋隔开而不能交配,这就造成 ,阻止了种群间的 ,但此时并没有形成新的物种,后来,产生了 ,这便形成了不同品种的地雀。

(2)不同岛屿上的地雀,其身体大小和喙形各不相同,据研究,是由于它们的祖先原来就存在着 ,这是生物进化的 。

由于不同岛屿上的食物种类和栖息条件不同,有的个体得到食物而成活,有的个体得不到食物而死亡,此过程被达尔文称为 ,它是通过 来实现的。由于环境不同,不同岛屿上的地雀的基因频率向不同的方向发展,这说明 对不同种群基因频率的改变所起的作用不同,从而证明 决定生物进化的方向。

23.(5分)阅读下列材料回答问题。

科学家注意到线粒体和叶绿体是两种特别的细胞器,与其他细胞器不同,它们有双层膜结构,其中外膜与真核细胞的膜系统相似,内膜则与原核细胞的膜系统相似,另外它们还有自己的 DNA和 核糖体。 下是关于线粒体起源的一种理论——内共生学说。

近几十年来,有研究表明,真核生物的直接祖先很可能是一种巨大的且具有吞噬能力的单细胞生物,它们靠吞噬糖类并将其分解来获得生存的能量。线粒体的祖先则是一种需氧细菌,它们能更好地利用糖类,能将其分解得更彻底以产生更多的能量。在生命演化过程中,真核细胞的祖先吞噬了这种细菌并与之建立了内共生关系:真核细胞的祖先能为细胞内的细菌提供较好的环境,并给予细菌未完全分解的糖类;细菌由于可以轻易得到这些物质,从而产生更多的能量,这些能量中的一部分可供真核细胞利用。在细胞内共生的细菌由于所处的环境与其独立生存时不同,因此很多原来的结构和功能都变得不必要,在进化过程中被丢弃,最后演变成一种专门进行呼吸作用的细胞器——线粒体。

(1)线粒体的祖先的同化作用类型是

。

(2)如何理解线粒体的外膜与真核细胞的膜系统相似,内膜与原核细胞的膜系统相似? 。

(3)在线粒体内发生的主要化学反应的方程式是 。

(4)根据你所掌握的知识,指出线粒体可能由独立生活的细菌演变而来的依据。 。

(5)如果线粒体确实起源于细菌,那么它的增殖方式很可能是 。

24.(6分)20世纪50年代,科学家受达尔文进化思想的启发,广泛开展了人工动植物育种研究。通过人工创造变异选育优良的新品种。这一过程人们形象地称为“人工进化”。

(1)某农民在水稻田中发现一矮秆植株,将这株水稻连续种植几代,仍保持矮秆,这种变异主要发生在细胞分裂的 期。

(2)我国科学家通过航天搭载种子或块茎进行蔬菜作物的育种,用空间辐射等因素创造变异。这种变异类型可能属于 、 。

(3)若以某植物抗病高秆品种与感病矮秆品种杂交,选育抗病矮秆品种,其依据的遗传学原理是 。假设该植物具有3对同源染色体,用杂种一代的花药离体培养获得单倍体,其细胞中的染色体(遗传物质)完全来自父本的概率为 。

(4)“人工进化”和自然界生物进化一样,它们的实质都是 。

25.(5分)下图表示植物进化历程的图解,据图回答。

(1)原始生命形成以后由于营养方式的不同,一部分进化为不能自养的原始单细胞动物,另一部分进化成为具有 的A 。

(2)最早登陆的植物类群是B 和C ,但是,B和C的生殖离不开水。后来,一部分C进化成为原始的 ,包括D 和E 。D和E的生殖脱离了水的限制,更加适应了陆地生活。

(3)从植物进化的历程来看,植物进化的趋势是:由 ,由 ,由 。

26.(6分)现有G、H、Q、W、X 五个有亲缘关系的物种, 它们的进化历程及亲缘关系如下图所示,据图回答:

(1)图中的五个物种中,基因库相似程度最高的两个物种最可能是 。

(2)由共同祖先进化形成上述五个不同物种的外部因素是 和 。

(3)H、W两个物种都生活在海洋中,体形都为纺锤形的事实能够说明 。

(4)如果W物种始终处在一个没有地理隔离的环境中,W物种将会在进化过程中分化成为两个或两个以上的物种吗? ,为什么? 。物种在它所生存的环境中将会进化吗? ,为什么? 。

答案与解析

1.D 2.B

3.B 解析:生物的共同进化不仅可以通过物种之间的竞争来实现,还可以通过物种之间的互助等方式来实现。

4.C

5.D 解析:基因重组使生物进化的速度明显加快。

6.C 7.D

8.C 解析:雄兰花蜂在繁殖季节专门采集兰花的香味物质,然后许多雄蜂聚集在一起,同时将香气释放出来,以吸引雌蜂前来交尾。兰花蜂的这种行为是长期自然选择的结果。兰花蜂与兰花的种间关系为互利共生。

9.D 解析:地球上的原始大气中没有氧气,因此从异化作用类型看,最早出现的生命类型应是厌氧型;由于原始海洋中含有有机物,这样,原始生命可以从原始海洋中获得有机物而不用自己制造有机物,所以从同化作用类型看,原始生命为异养型。随着原始海洋中有机物的逐渐消耗,可能会出现一些光合作用自养型生物。只有当光合作用自养型生物出现后,地球上才逐渐出现了氧气,并且有了更丰富的有机物来源,继而出现需氧异养型生物。

10.B 11.B

12.B 解析:生物的共同进化不仅可以通过物种之间的竞争来实现,还可以通过物种之间的互助等方式来实现。

13.B 解析:“逐日去其不佳者”是人工选择并去掉不符合要求的个体;“分数缸饲养”是指利用地理上的障碍使彼此间无法相遇而不能交配,属于地理隔离。

14.D 解析:生物进化的实质是基因频率的改变,自然选择是定向的,而生物的变异是不定向的。新物种形成的标志是产生生殖隔离。

15.D 解析:在自然选择的作用下,基因型为BB、bb的个体减少,而基因型为Bb的个体增多,最终情况是只有Bb基因型个体,此时,B、b的基因频率等于50%。

16.D 解析:生物的进化是按照由低等到高等、由简单到复杂、由水生到陆生的顺序进行的。越古老的地层形成的时期越早,因此,极古老的地层中不可能找到高等生物的化石。

17.C 解析:在生命起源过程中,原始生命的诞生是最复杂和最有决定意义的阶段。原始生命的一个重要特征是具有原始的新陈代谢作用。解答此题时,首先应考虑到,在原始地球条件下,原始大气和原始海洋的成分中没有O2,也没有CO2。因此,刚刚诞生的原始生命不可能进行有氧呼吸,也不可能吸收CO2合成有机物。在此基础上可推知,原始生命的同化作用类型一定是异养型,异化作用类型一定是厌氧型。

18.D 解析:任何一个物种都不是单独进化的,不同物种之间在相互影响中协同进化和发展。狼和鹿互为对方的生物环境,对对方进行着选择,相互选择的结果是使对方朝着快速奔跑的方向进化。狼和鹿的进化速度是相当的,不能说谁快谁慢。

19.D 解析:自然选择决定生物进化的方向。当紫茎泽兰侵入一个新的环境中后,这个新的环境总与原环境存在一些差异,在新的环境的选择下,紫茎泽兰的性状会有所改变,但不会与原产地的紫茎泽兰很快产生生殖隔离。

20.B 解析:协同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间,在相互影响中不断进化和发展。

21.(1)X、Q (2)自然选择 地理隔离 (3)自然选择是定向的(环境对生物的选择是定向的) (4)不会 地理隔离是导致新物种形成的一个必要条件 会 生物在繁衍过程中会产生各种可遗传的变异,W所处的环境条件也会发生不断的变化

22.(1)选择 不定向 前 (2)①实验一将果蝇个体作为进化的单位来研究,不能发现个体变异不定向的特点;②实验一用DDT直接处理果蝇,虽然看到的是群体变异,但容易误认为DDT对果蝇的抗性起“诱导” 作用,而看不出“诱导”掩盖下的选择作用

23.(1)异养型 (2)线粒体的内膜由细菌的细胞膜演变而来,外膜则是真核细胞细胞膜的一部分,由于吞噬细菌而包裹在细菌细胞外 (3)丙酮酸+H2O+O2CO2+H2O+能量 (4)具有作为遗传物质的DNA,有核糖体,能合成自身的蛋白质 (5)分裂生殖

解析:根据题中所给信息,作为线粒体祖先的细菌,是一种需氧型细菌,由于它能利用糖类,所以其同化作用类型为异养型。由于线粒体的祖先是一种细菌,真核细胞的祖先吞噬了这种细菌,经过漫长的生物演化,变成了现在的线粒体。这样看来,线粒体的内膜应该是细菌的细胞膜,而线粒体的外膜应该是真核细胞的细胞膜。线粒体是有氧呼吸的主要场所,有氧呼吸的第二、第三阶段都是在线粒体中进行的。由于线粒体是半自主性细胞器,它可以独立地进行自我复制,它含有DNA,也含有核糖体,能够自我合成蛋白质,所以说,它有可能是由独立生活的细菌演变而来的。由于细菌的增殖方式是分裂生殖,如果线粒体起源于细菌,那么线粒体的增殖方式也应该是分裂生殖。

(1)叶绿素 原始藻类植物 (2)原始苔藓植物 原始蕨类植物 种子植物 原始裸子植物 原始被子植物 (3)低等到高等 简单到复杂 水生到陆生

24.(1)基因突变频率 人们所需要的突变性状 (2)蛋白质 转录 翻译 (3)控制酯酶合成的基因随细菌DNA分子的复制而复制,并在后代中表达 (4)用于降解污水中的有机磷农药,以保护环境。

25.(1)减数第一次分裂间 (2)基因突变 染色体变异 (3)基因重组 l/8 (4)基因频率的改变

26.(1)地理隔离 基因交流 生殖隔离 (2)变异 原材料 自然选择 生存斗争 自然选择 自然选择

同课章节目录

- 前言

- 第一章 孟德尔定律

- 第一节 分离定律

- 第二节 自由组合定律

- 第二章 染色体与遗传

- 第一节 减数分裂中的染色体行为

- 第二节 遗传的染色体学说

- 第三节 性染色体与伴性遗传

- 第三章 遗传的分子基础

- 第一节 核酸是遗传物质的证据

- 第二节 DNA的分子结构和特点

- 第三节 遗传信息的传递

- 第四节 遗传信息的表达—-RNA和蛋白质的合成

- 第四章 生物的变异

- 第一节 生物变异的来源

- 第二节 生物变异在生产上的应用

- 第五章 生物的进化

- 第一节 生物的多样性、统一性和进化

- 第二节 进化性变化是怎样发生的

- 第三节 探索生物进化的历史

- 第六章 遗传与人类健康

- 第一节 人类遗传病的主要类型

- 第二节 遗传咨询与优生

- 第三节 基因治疗和人类基因组计划

- 第四节 遗传病与人类未来