部编版八年级上册历史第24课 人民解放战争的胜利 课堂作业题(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版八年级上册历史第24课 人民解放战争的胜利 课堂作业题(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 93.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-01-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

部编版八年级上册历史第24课

人民解放战争的胜利课堂作业题

选择题

1.中国的土地制度极不合理。就一般情况来说,占乡村人口不到百分之十的地主富农,占有约百分之七十至八十的土地,残酷地剥削农民。而占乡村人口百分之九十以上的雇农、贫农、中农及其他人民,却总共只有约百分之二十至三十的土地,终年劳动,不得温饱。为此解放区颁布了(

)

A.《天朝田亩制度》

B.《中华民国临时约法》

C.《中华民国约法》

D.《中国土地法大纲》

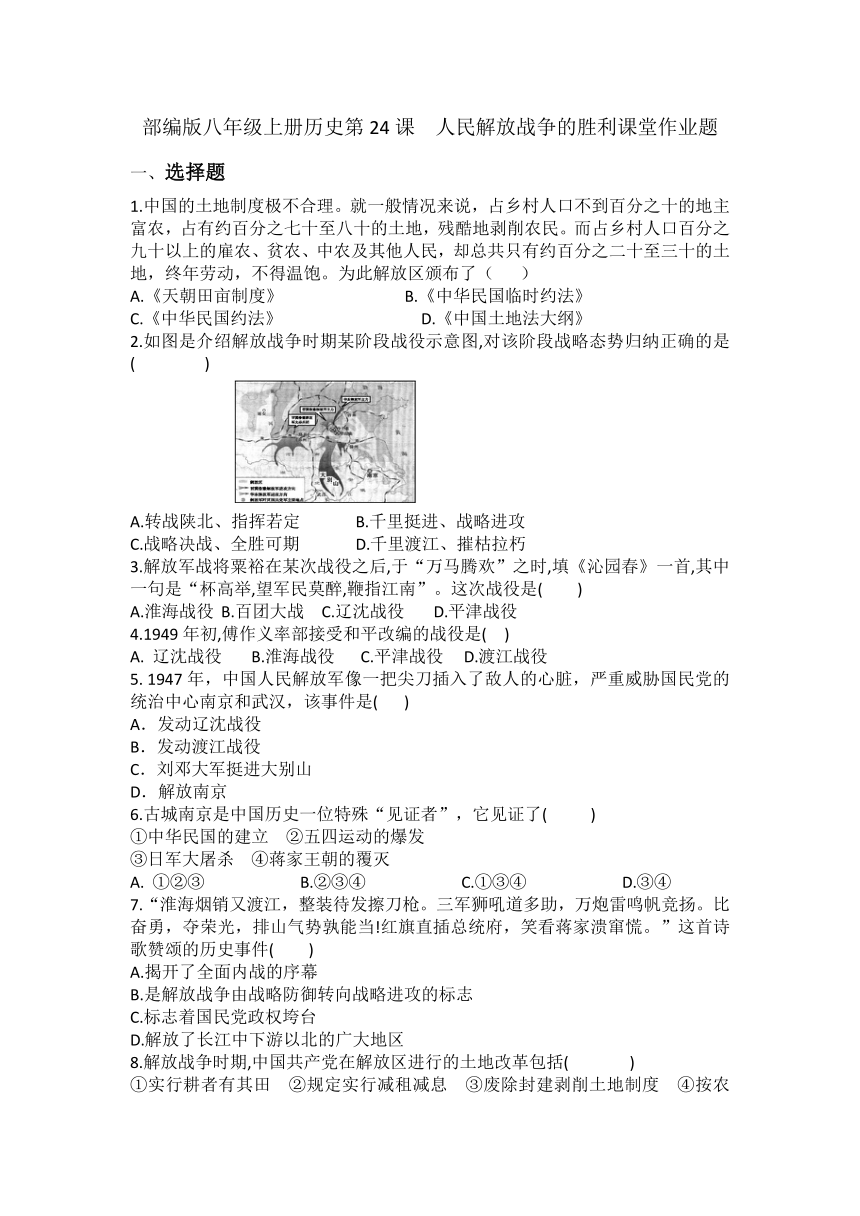

2.如图是介绍解放战争时期某阶段战役示意图,对该阶段战略态势归纳正确的是(

)

A.转战陕北、指挥若定

B.千里挺进、战略进攻

C.战略决战、全胜可期

D.千里渡江、摧枯拉朽

3.解放军战将粟裕在某次战役之后,于“万马腾欢”之时,填《沁园春》一首,其中一句是“杯高举,望军民莫醉,鞭指江南”。这次战役是(

)

A.淮海战役

B.百团大战

C.辽沈战役

D.平津战役

4.1949年初,傅作义率部接受和平改编的战役是( )

辽沈战役

B.淮海战役

C.平津战役

D.渡江战役

5.

1947年,中国人民解放军像一把尖刀插入了敌人的心脏,严重威胁国民党的统治中心南京和武汉,该事件是(

)

A.发动辽沈战役

B.发动渡江战役

C.刘邓大军挺进大别山

D.解放南京

6.古城南京是中国历史一位特殊“见证者”,它见证了(

)

①中华民国的建立

②五四运动的爆发

③日军大屠杀

④蒋家王朝的覆灭

①②③

B.②③④

C.①③④

D.③④

7.“淮海烟销又渡江,整装待发擦刀枪。三军狮吼道多助,万炮雷鸣帆竞扬。比奋勇,夺荣光,排山气势孰能当!红旗直插总统府,笑看蒋家溃窜慌。”这首诗歌赞颂的历史事件(

)

A.揭开了全面内战的序幕

B.是解放战争由战略防御转向战略进攻的标志

C.标志着国民党政权垮台

D.解放了长江中下游以北的广大地区

8.解放战争时期,中国共产党在解放区进行的土地改革包括(

)

①实行耕者有其田 ②规定实行减租减息 ③废除封建剥削土地制度 ④按农村人口平均分配土地

①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

9.在解放战争时期,我党发布《关于清算减租及土地问题的指示》,即《五四指示》,将减租减息政策改为没收地主土地的政策。此次我党土地政策调整的主要依据是(

)

A.社会性质的变化

B.主要矛盾的变化

C.革命性质的变化

D.革命任务的变化

10.1949年《北平日报》刊发了如下消息:“太阳升起来的时候,沉重的雾霭已经散了,是一九四九年二月一日,北平完全解放的第二天清晨。解放就是光明的到来,电灯亮起来了,街灯燃了一夜……”该新闻报道了下列哪一战役的胜利( )

辽沈战役

B.淮海战役

C.平津战役

D.渡江战役

11.解放后,小明的爷爷自豪的说:“他参加过两次人民解放战争”那么他属于下列哪支队伍

(

)

A.东北人民解放军

B.中原人民解放军

C.西北人民解放军

D.华东人民解放军

12.文献纪录片《走近毛泽东》中有这样一个情节:在西柏坡的院子里,警卫员给毛泽东梳头时拔下一根白发,毛泽东打趣地说:“打了三个胜仗,白了一根头发,值得!”这“三个胜仗”是指(

)

①平津战役

②辽沈战役

③淮海战役

④百团大战

①③④

B.②③④

C.①②③

D.①②④

非选择题

13阅读下列材料,回答问题:

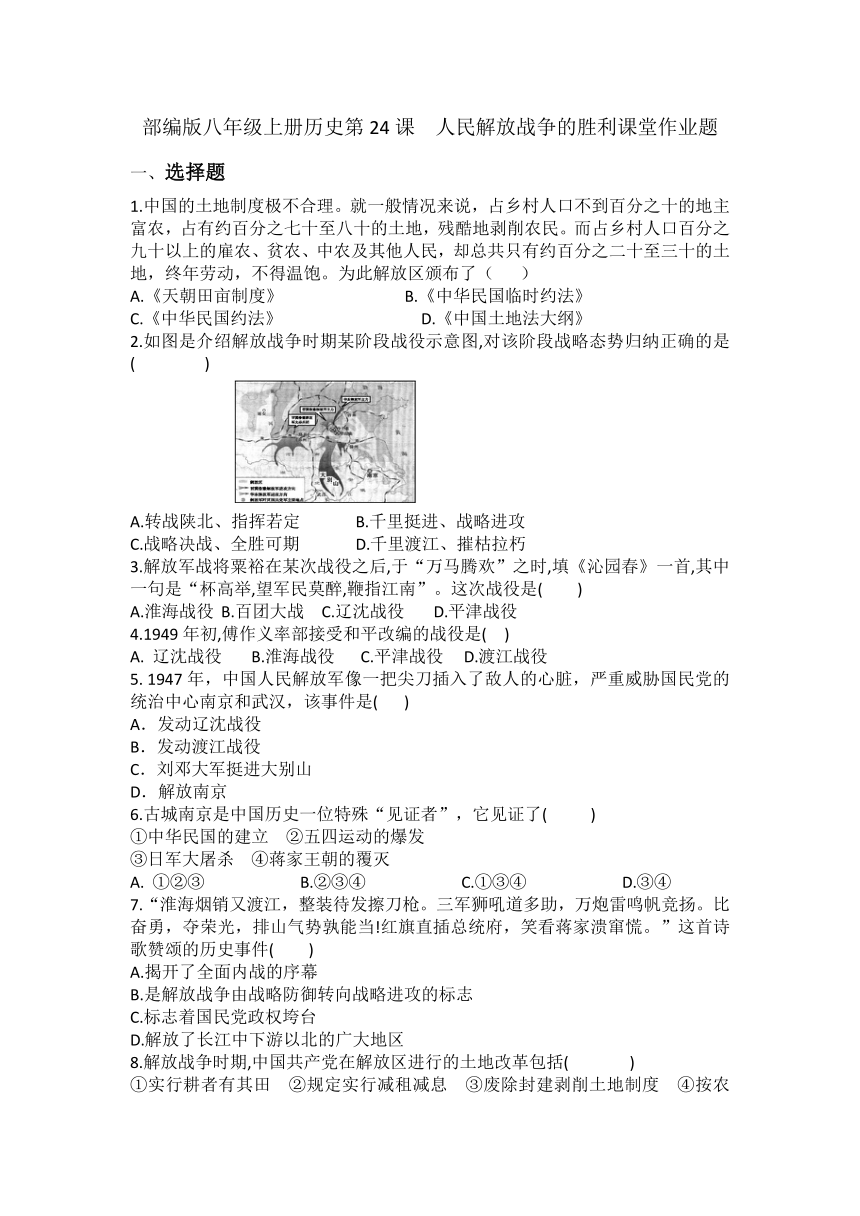

材料一 三大战役示意图

材料二 淮海战役人民支前统计

民工

543?万人

担架

30.5万副

大小车

88万辆

牲畜

76.7万头

船只

8?500只

筹粮

9.6亿斤

挑子

20.6万副

材料三 1949年4月20日晚,中路大军的突击队首先发动渡江作战。一声令下,在水面待命的解放军部队千船竞发。第27军某团5班的渡船冲在最前面,他们不怕牺牲,迎着敌人的火力冲锋,第一个在繁昌县保定乡夏家湖登上长江南岸,成为“渡江第一船”。

(1)根据材料回答下列问题:

①解放东北全境,使人民解放军在数量上取得优势的战役是

。

②为解放长江以南各省奠定了基础的战役是

。

③三大战役的历史意义是?

。

(2)结合材料二,联系所学知识,分析人民群众在解放战争中的作用。

(3)请你根据材料三归纳出“渡江第一船”精神的内容有哪些?

14.阅读下列材料:

材料 渡江作战无疑是一个伟大的胜利,这胜利表示了敌人在长江以南的一支最大的最有组织的力量的覆灭。经过了东北的辽沈战役、华东的淮海战役、华北的平津战役,国民党反动派剩下的最大的军队就是放在长江以南这一战线上,他们再没有比这更大的有组织的军队了。渡江歼灭了敌人40多万,就表示国民党再没有有力的抵抗了。这胜利在政治上表示了反动的南京政府的灭亡。人民解放军在军事上将再不会遭遇到更严重的抵抗了,肃清残余敌人的时间不远了,最后解放全国的时间也不远了。

——邓小平《从渡江到占领上海》

请回答:

三大战役胜利的军事意义是什么?

(2)渡江战役胜利的军事意义是什么?

15.阅读材料,回答问题。

材料一

万急,延安

毛泽东先生勋鉴:

倭寇投降,世界永久和平局面,可期实现,举凡国际国内各种重要问题,亟待解决,特请先生克日惠临陪都,共同商讨,事关国家大计,幸勿吝驾,临电不胜迫切悬盼之至。

——蒋中正

八月十四日

(1)材料中的“陪都”是指哪座城市?这一材料反映了哪一重大历史事件?

(2)蒋介石为何电邀毛泽东到“陪都”?

材料二

我们不但必须打败蒋介石,而且能够打败他。

——毛泽东

材料三

解放战争开始时国共力量对比

项目

国民党

共产党

拥有军队

430万人

130万人

武器装备

接收大量日军的装备,得到美国大量武器

基本上是步枪

拥有人口

3亿多

1亿多

拥有地区

大城市、绝大部分铁路交通线

小城镇、乡村、偏远地区

(3)结合解放战争的史实,分析人民解放战争有哪些有利条件和不利条件。

材料四

淮海战役人民支前统计

民工

担架

大小车

牲畜

船只

筹粮

挑子

543万人

30.5

万副

88

万辆

76.7

万头

8

500

只

4.8

亿千克

20.6

万副

材料五

广大农民以“支援大反攻,参加胜利军,打倒蒋介石,拔掉老祸根”为口号,普遍掀起了参军参战和支援前线的热潮。整个解放战争期间,华北解放区有近百万农民参军,东北解放区有160万人参军。吉林蛟河一位杨老太太先后将她5个儿子中的4个送上前线。山东从1946年7月到1948年9月,就有580余万农民支援前线,冀中区有480余万农民支援前线。在淮海战役中,山东莒南农民在雨雪交加中,每天在15公里的运输线上来回5次,为第一线部队供应粮食。广大农民还积极参加民兵,对敌斗争。

(4)与淮海战役同属三大战略决战的战役还有哪些?这些战役取得哪些战果?

(5)阅读上述两则材料后,你有何感想?

答案

1-5DBACC

6-10CCCBC

11-12AC

(1)①辽沈战役。②淮海战役。③国民党军队的主力基本被消灭,大大加速了人民解放战争在全国的胜利。

(2)“得民心者得天下”;人民群众的支持是影响战局或推动历史发展的主要力量。(言之有理即可)

(3)精神:不怕牺牲,勇往直前。(只要答到“勇往直前,不怕牺牲”或与之相近的表述即可)

14、(1)三大战役共歼灭和改编国民党军队150多万人,国民党军队的主力基本被消灭,大大加速了人民解放战争在全国的胜利。

(2)歼灭了敌人四十多万,国民党再无法有力地抵抗了。

15、(1)重庆。重庆谈判。

(2)一方面是想为发动内战争取时间,另一方面是想在政治舆论上获得主动,把不愿和平的罪名强加到中国共产党身上。

(3)人民解放战争的有利条件:有中国共产党的正确领导,有全国人民的拥护和大力支持。不利条件:中国共产党军队人数少;武器装备落后;拥有的只是小城镇、乡村、偏远地区。国民党军队人数多;武器装备先进;占有大城市、绝大部分铁路交通线,有美国支持。

(4)辽沈战役、平津战役。辽沈战役:歼灭国民党军47万余人,解放了东北全境;淮海战役:歼灭国民党军55万余人,解放了长江中下游以北的广大地区。平津战役:歼灭和改编国民党军52万余人,使华北全境基本解放。

(5)得道多助,失道寡助;得民心者得天下,失民心者失天下。

人民解放战争的胜利课堂作业题

选择题

1.中国的土地制度极不合理。就一般情况来说,占乡村人口不到百分之十的地主富农,占有约百分之七十至八十的土地,残酷地剥削农民。而占乡村人口百分之九十以上的雇农、贫农、中农及其他人民,却总共只有约百分之二十至三十的土地,终年劳动,不得温饱。为此解放区颁布了(

)

A.《天朝田亩制度》

B.《中华民国临时约法》

C.《中华民国约法》

D.《中国土地法大纲》

2.如图是介绍解放战争时期某阶段战役示意图,对该阶段战略态势归纳正确的是(

)

A.转战陕北、指挥若定

B.千里挺进、战略进攻

C.战略决战、全胜可期

D.千里渡江、摧枯拉朽

3.解放军战将粟裕在某次战役之后,于“万马腾欢”之时,填《沁园春》一首,其中一句是“杯高举,望军民莫醉,鞭指江南”。这次战役是(

)

A.淮海战役

B.百团大战

C.辽沈战役

D.平津战役

4.1949年初,傅作义率部接受和平改编的战役是( )

辽沈战役

B.淮海战役

C.平津战役

D.渡江战役

5.

1947年,中国人民解放军像一把尖刀插入了敌人的心脏,严重威胁国民党的统治中心南京和武汉,该事件是(

)

A.发动辽沈战役

B.发动渡江战役

C.刘邓大军挺进大别山

D.解放南京

6.古城南京是中国历史一位特殊“见证者”,它见证了(

)

①中华民国的建立

②五四运动的爆发

③日军大屠杀

④蒋家王朝的覆灭

①②③

B.②③④

C.①③④

D.③④

7.“淮海烟销又渡江,整装待发擦刀枪。三军狮吼道多助,万炮雷鸣帆竞扬。比奋勇,夺荣光,排山气势孰能当!红旗直插总统府,笑看蒋家溃窜慌。”这首诗歌赞颂的历史事件(

)

A.揭开了全面内战的序幕

B.是解放战争由战略防御转向战略进攻的标志

C.标志着国民党政权垮台

D.解放了长江中下游以北的广大地区

8.解放战争时期,中国共产党在解放区进行的土地改革包括(

)

①实行耕者有其田 ②规定实行减租减息 ③废除封建剥削土地制度 ④按农村人口平均分配土地

①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

9.在解放战争时期,我党发布《关于清算减租及土地问题的指示》,即《五四指示》,将减租减息政策改为没收地主土地的政策。此次我党土地政策调整的主要依据是(

)

A.社会性质的变化

B.主要矛盾的变化

C.革命性质的变化

D.革命任务的变化

10.1949年《北平日报》刊发了如下消息:“太阳升起来的时候,沉重的雾霭已经散了,是一九四九年二月一日,北平完全解放的第二天清晨。解放就是光明的到来,电灯亮起来了,街灯燃了一夜……”该新闻报道了下列哪一战役的胜利( )

辽沈战役

B.淮海战役

C.平津战役

D.渡江战役

11.解放后,小明的爷爷自豪的说:“他参加过两次人民解放战争”那么他属于下列哪支队伍

(

)

A.东北人民解放军

B.中原人民解放军

C.西北人民解放军

D.华东人民解放军

12.文献纪录片《走近毛泽东》中有这样一个情节:在西柏坡的院子里,警卫员给毛泽东梳头时拔下一根白发,毛泽东打趣地说:“打了三个胜仗,白了一根头发,值得!”这“三个胜仗”是指(

)

①平津战役

②辽沈战役

③淮海战役

④百团大战

①③④

B.②③④

C.①②③

D.①②④

非选择题

13阅读下列材料,回答问题:

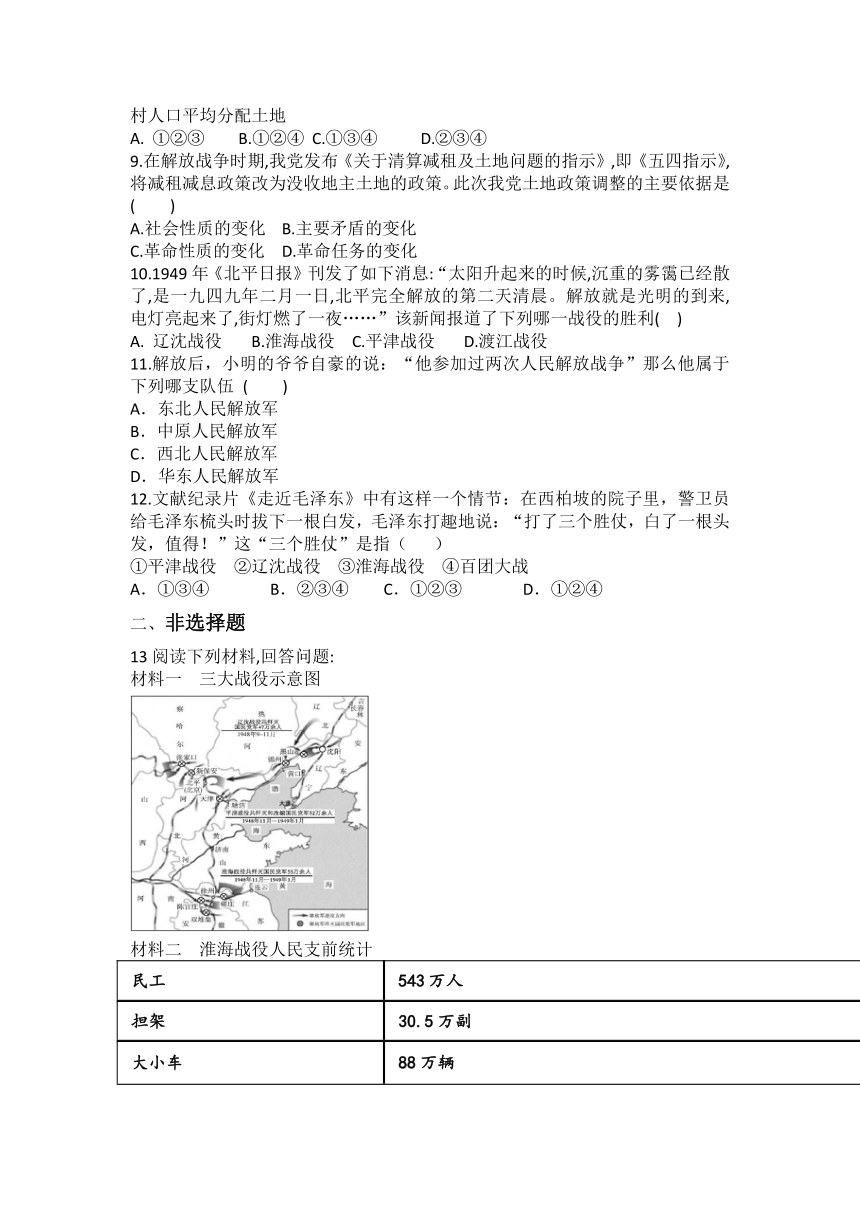

材料一 三大战役示意图

材料二 淮海战役人民支前统计

民工

543?万人

担架

30.5万副

大小车

88万辆

牲畜

76.7万头

船只

8?500只

筹粮

9.6亿斤

挑子

20.6万副

材料三 1949年4月20日晚,中路大军的突击队首先发动渡江作战。一声令下,在水面待命的解放军部队千船竞发。第27军某团5班的渡船冲在最前面,他们不怕牺牲,迎着敌人的火力冲锋,第一个在繁昌县保定乡夏家湖登上长江南岸,成为“渡江第一船”。

(1)根据材料回答下列问题:

①解放东北全境,使人民解放军在数量上取得优势的战役是

。

②为解放长江以南各省奠定了基础的战役是

。

③三大战役的历史意义是?

。

(2)结合材料二,联系所学知识,分析人民群众在解放战争中的作用。

(3)请你根据材料三归纳出“渡江第一船”精神的内容有哪些?

14.阅读下列材料:

材料 渡江作战无疑是一个伟大的胜利,这胜利表示了敌人在长江以南的一支最大的最有组织的力量的覆灭。经过了东北的辽沈战役、华东的淮海战役、华北的平津战役,国民党反动派剩下的最大的军队就是放在长江以南这一战线上,他们再没有比这更大的有组织的军队了。渡江歼灭了敌人40多万,就表示国民党再没有有力的抵抗了。这胜利在政治上表示了反动的南京政府的灭亡。人民解放军在军事上将再不会遭遇到更严重的抵抗了,肃清残余敌人的时间不远了,最后解放全国的时间也不远了。

——邓小平《从渡江到占领上海》

请回答:

三大战役胜利的军事意义是什么?

(2)渡江战役胜利的军事意义是什么?

15.阅读材料,回答问题。

材料一

万急,延安

毛泽东先生勋鉴:

倭寇投降,世界永久和平局面,可期实现,举凡国际国内各种重要问题,亟待解决,特请先生克日惠临陪都,共同商讨,事关国家大计,幸勿吝驾,临电不胜迫切悬盼之至。

——蒋中正

八月十四日

(1)材料中的“陪都”是指哪座城市?这一材料反映了哪一重大历史事件?

(2)蒋介石为何电邀毛泽东到“陪都”?

材料二

我们不但必须打败蒋介石,而且能够打败他。

——毛泽东

材料三

解放战争开始时国共力量对比

项目

国民党

共产党

拥有军队

430万人

130万人

武器装备

接收大量日军的装备,得到美国大量武器

基本上是步枪

拥有人口

3亿多

1亿多

拥有地区

大城市、绝大部分铁路交通线

小城镇、乡村、偏远地区

(3)结合解放战争的史实,分析人民解放战争有哪些有利条件和不利条件。

材料四

淮海战役人民支前统计

民工

担架

大小车

牲畜

船只

筹粮

挑子

543万人

30.5

万副

88

万辆

76.7

万头

8

500

只

4.8

亿千克

20.6

万副

材料五

广大农民以“支援大反攻,参加胜利军,打倒蒋介石,拔掉老祸根”为口号,普遍掀起了参军参战和支援前线的热潮。整个解放战争期间,华北解放区有近百万农民参军,东北解放区有160万人参军。吉林蛟河一位杨老太太先后将她5个儿子中的4个送上前线。山东从1946年7月到1948年9月,就有580余万农民支援前线,冀中区有480余万农民支援前线。在淮海战役中,山东莒南农民在雨雪交加中,每天在15公里的运输线上来回5次,为第一线部队供应粮食。广大农民还积极参加民兵,对敌斗争。

(4)与淮海战役同属三大战略决战的战役还有哪些?这些战役取得哪些战果?

(5)阅读上述两则材料后,你有何感想?

答案

1-5DBACC

6-10CCCBC

11-12AC

(1)①辽沈战役。②淮海战役。③国民党军队的主力基本被消灭,大大加速了人民解放战争在全国的胜利。

(2)“得民心者得天下”;人民群众的支持是影响战局或推动历史发展的主要力量。(言之有理即可)

(3)精神:不怕牺牲,勇往直前。(只要答到“勇往直前,不怕牺牲”或与之相近的表述即可)

14、(1)三大战役共歼灭和改编国民党军队150多万人,国民党军队的主力基本被消灭,大大加速了人民解放战争在全国的胜利。

(2)歼灭了敌人四十多万,国民党再无法有力地抵抗了。

15、(1)重庆。重庆谈判。

(2)一方面是想为发动内战争取时间,另一方面是想在政治舆论上获得主动,把不愿和平的罪名强加到中国共产党身上。

(3)人民解放战争的有利条件:有中国共产党的正确领导,有全国人民的拥护和大力支持。不利条件:中国共产党军队人数少;武器装备落后;拥有的只是小城镇、乡村、偏远地区。国民党军队人数多;武器装备先进;占有大城市、绝大部分铁路交通线,有美国支持。

(4)辽沈战役、平津战役。辽沈战役:歼灭国民党军47万余人,解放了东北全境;淮海战役:歼灭国民党军55万余人,解放了长江中下游以北的广大地区。平津战役:歼灭和改编国民党军52万余人,使华北全境基本解放。

(5)得道多助,失道寡助;得民心者得天下,失民心者失天下。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹