沪教版(上海市)九年级第二学期专题复习七:直线与圆、圆与圆的位置关系分类讨论(word版,无答案)

文档属性

| 名称 | 沪教版(上海市)九年级第二学期专题复习七:直线与圆、圆与圆的位置关系分类讨论(word版,无答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 758.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-01-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

专题复习七

直线与圆、圆与圆的位置关系分类讨论

知识梳理,

直线与圆、圆与圆的位置关系是上海中考模拟卷及中考卷压轴题中的“常客”,由于牵涉到的条件较多,情况较为复杂,若没有掌握--定的解题规律和方法是很难快速求解的.直线与圆相切的充要条件是d=

r,其中d表示圆心到直线的距离,r表示圆的半径.而圆与圆相切含有两种情况,即圆与圆外切、圆与圆内切,它们的充要条件分别为d=

R+r和d

=|Rr|.其中d表示两圆的圆心距,R和r分别表示两圆的半径.此类问题的求解方法规律性甚强,第一步:列出二或三条件(d,

R,

r),第二步:根据题意列出方程并求解(d=r,

d=

R+r,

d

=|R-r|),第三步:检验解是否存在.掌握以上步骤不必画圆,按部就班便能顺利求解.

典型例题,

[例1]如图,已知:在△ABC中,

AB=AC=5,

BC=6,点D为BC边上一动点(不与B点重合),过点D作射线DE交AB边于点E,使∠BDE=∠A,以D为圆心,DC长为半径作?D.

(1)设BD=x,

AE=y,求y关于x的函数关系,并写出定义域;

(2)当?D与AB边相切时,求BD的长;

(3)如果?E是以E为圆心,

AE长为半径的圆,那么当BD为多少时,

?D与?E相切?

[思路分析]第(2)题是直线

与圆相切,根据题意列出D到AB的距离d,r=

CD为己知,若?D与AB边相切,则d=

r建立方程,求解检验便可.第(3)题根据题意列出D,

E两点的距离d,r=

CD,

R=

AE,若OD与OE相切,依据d=R+r或d

=|R-r|建立方程,求解检验便可.

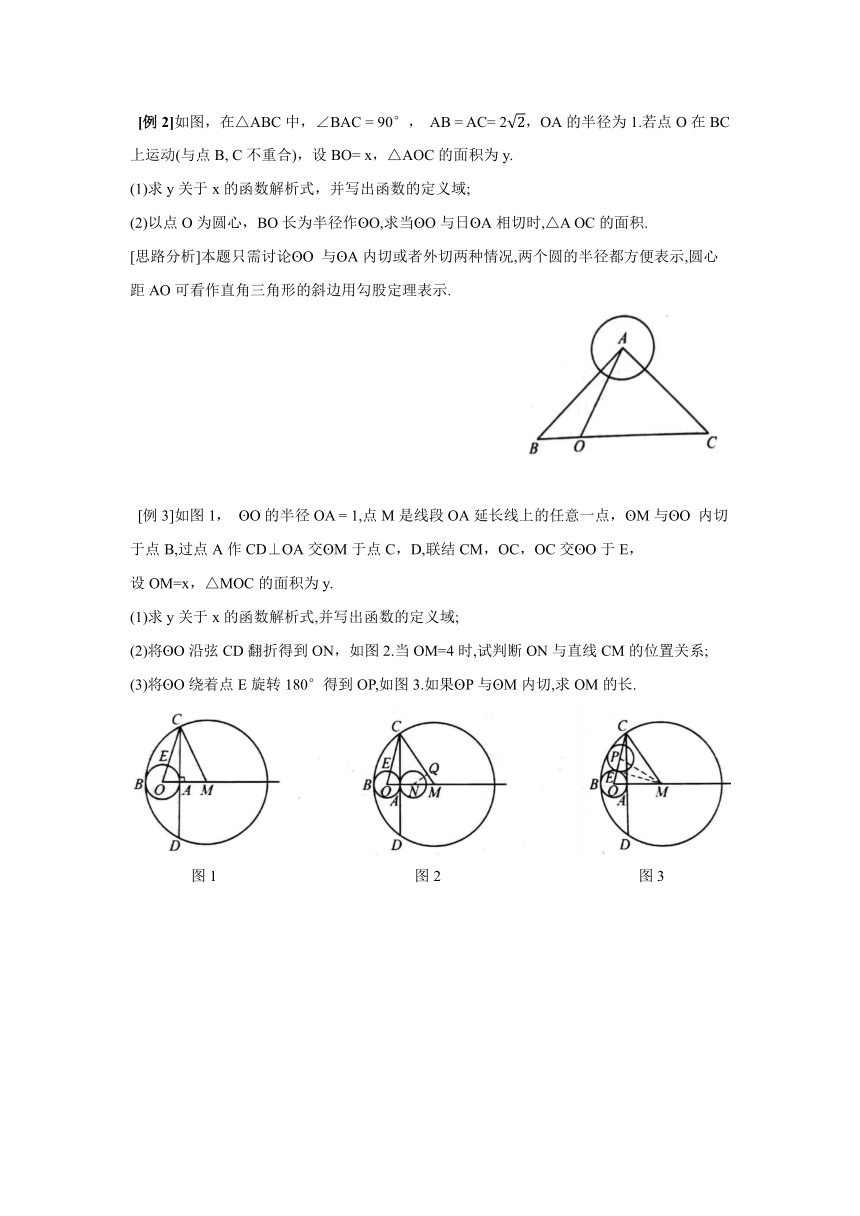

[例2]如图,在△ABC中,∠BAC

=

90°,

AB

=

AC=

2,OA的半径为1.若点O在BC上运动(与点B,

C不重合),设BO=

x,△AOC的面积为y.

(1)求y关于x的函数解析式,并写出函数的定义域;

(2)以点O为圆心,BO长为半径作?O,求当?O与日?A相切时,△A

OC的面积.

[思路分析]本题只需讨论?O

与?A内切或者外切两种情况,两个圆的半径都方便表示,圆心距AO可看作直角三角形的斜边用勾股定理表示.

[例3]如图1,

?O的半径OA

=

1,点M是线段OA延长线上的任意一点,?M与?O

内切于点B,过点A作CD⊥OA交?M于点C,D,联结CM,OC,OC交?O于E,

设OM=x,△MOC的面积为y.

(1)求y关于x的函数解析式,并写出函数的定义域;

(2)将?O沿弦CD翻折得到ON,如图2.当OM=4时,试判断ON与直线CM的位置关系;

(3)将?O绕着点E旋转180°得到OP,如图3.如果?P与?M内切,求OM的长.

图1

图2

图3

练习题

1.如图,已知在直角梯形ABCD中,AB

//

CD,∠C=90°,CD=9,

BC=3,

tan∠A=。

P,

Q分别是边AB,CD上的动点(点P不与点A,点B重合),且有BP

=

2CQ.

(1)求AB的长;

(2)若以C为圆心、CQ为半径作?C,以P为圆心、以PA的长为半径作?P.当?C与?P外切时,试判断四边形PADQ是什么四边形,并说明理由.

2.在梯形ABCD中,∠ABC=90°,AD//BC,AB=8cm,BC=18cm,sin∠BCD=

,点P从点B开始沿BC边向终点C以每秒3

cm的速度移动,点Q从点D开始沿DA边向终点A以每秒2cm的速度移动,设运动时间为t(s).

(1)如图

(a)

,若四边形ABPQ是矩形,求t的值;

(2)若题设中的“BC=18cm”改变为“BC=kcm”,其他条件都不变,要使四边形PCDQ是等腰梯形,求t与k的函数关系式,并写出k的取值范围;

(3)如图

(b)

,如果?P的半径为6

cm,

?Q的半径为4

cm,在移动的过程中,试探索:t为何值时?P与?Q外离、外切、相交?

3.已知:如图,在Rt?ABC中,∠ACB

=

90°,

tan∠ABC

=,AB=5,

D是线段AB上的一点(与点A,

B不重合),直线DP⊥AB,与线段AC相交于点Q,与射线BC相交于点P,E是AQ的中点,线段ED的延长线与线段CB的延长线相交于点F.

(1)求证:△FBD

△FDP;

(2)求BF:

BP的值;

(3)若?A与直线BC相切,

?B的半径等于线段BF的长,设BD=x,当?A与?B相切时,请求出x的值.

4.如图,已知在矩形ABCD中,AB=3,

BC=4,

P是边BC延长线上的一点,联结AP交边CD于点E,把射线AP沿直线AD翻折,交射线CD于点Q,设CP=x,

DQ=y.

(1)求y关于x的函数解析式,并写出定义域.

(2)当以4为半径的OQ与直线AP相切,且?

A与?

Q也相切时,求?

A的半径.

5.如图(a)在矩形ABCD中,AB

=

20cm,BC

=4cm,点P从A开始沿折线A-B-

C-D以4

cm/s的速度移动,点Q从C开始沿CD边以1cm/s的速度移动,如果点P,Q分别从A,C同时出发,其中一点到达D时,另一点也随之停止运动.设运动时间为t(s).

(1)t为何值时,四边形APQD为矩形?

(2)设四边形APQD的面积为S,求S与t的函数关系式,并写出自变量t的取值范围;

(3)如图

(b)

,如果?P和?Q的半径都是3

cm,那么l为何值时,

?P和?Q外切?

(直接写出答案,不必写过程)

6.如图.已知∠AOB=45°,

P是边OA上一点,OP=4,以点P为圆心画圆,?P交OA于点C(点P在O,

C之间).点Q是直线OB.上的一个动点,连PQ,交?P于点D,已知,当OQ=7时,=

(1)求OP半径的长;

(2)当点Q在射线OB上运动时,以点Q为圆心,OQ为半径作?Q,若?Q与?P相切,试求OQ的长度.

7.如图,已知点P在线段AB上,点O在线段AB延长线上。以点O为圆心,OP为半径作圆,点C是?O上的一点.

(1)如果AP=

2PB,

PB=

BO.求证:△CAO

△BCO;

(2)如果AP=

m(m是常数,且m>1),

BP=

1,

OP是OA,OB的比例中项.当点C在圆O上运动时,求AC

:

BC的值(结果用含m的式子表示);

(3)在(2)的条件下,讨论以BC为半径的?B和以CA为半径的?C的位置关系,并写出相应m的取值范围.

8.

已知:在Rt△ABC中,∠ACB

=

90°,

BC=6,

AC=

8,过点A作直线MN⊥AC.

(1)如图,点E是射线AM上的一个动点(不与点A重合),联结CE交AB于点P.若AE为x,

AP为y,求y关于x的函数解析式,并写出它的定义域;

(2)在射线AM上是否存在一点E,使以点E,

A,

P组成的三角形与△ABC相似,若存在求AE的长,若不存在,请说明理由;

(3)如图,过点B作BD⊥MN,垂足为D,以点C为圆心,若以AC为半径的?C与以ED为半径的?E相切,求?E的半径.

9.如图,已知sin∠ABC=,?O的半径为2,圆心O在射线BC上,?O与射线BA相交于E,

F两点,EF

=2.

(1)求BO的长;

(2)点P在射线BC上,以点P为圆心作圆,使得?P同时与?O和射线BA相切,求所有满足条件的?P的半径.

10.如图,在△ABC中,AB=AC=10,BC=12,点D在边BC上,且BD=4,以点D为顶点作∠EDF

=∠B,分别交边AB于点E,交射线CA于点F.

(1)当AE=6时,求AF的长:

(2)当以点C为圆心CF长为半径的?C和以点A为圆心AE长为半径的?A相切时,

求BE的长;

(3)当以边AC为直径的?O与线段DE相切时,求BE的长.

11.已知:如图.在等腰△ABC中,已知AB=

AC=3,

cos∠B=

,D为AB上一点过点D作DE⊥AB交BC边于点E,过点E作EF⊥BC交AC边于点F.当BD长为何值时,以点F为圆心,线段FA为半径的圆与BC边相切?

.

12.如图,在?ABCD中,AB=2,∠A=

60°,以AB为直径的?O过点D,点M是

BC边上一点(点M不与B,

C重合),过点M作BC的垂线MN,交CD边于点N.

(1)求AD的长;

(2)以CN为直径作?P

,设BM

=

x,

?P的半径为y.

①求y关于x的函数关系式,并写出x的取值范围;

②当BM为何值时,?P与?O相切.

直线与圆、圆与圆的位置关系分类讨论

知识梳理,

直线与圆、圆与圆的位置关系是上海中考模拟卷及中考卷压轴题中的“常客”,由于牵涉到的条件较多,情况较为复杂,若没有掌握--定的解题规律和方法是很难快速求解的.直线与圆相切的充要条件是d=

r,其中d表示圆心到直线的距离,r表示圆的半径.而圆与圆相切含有两种情况,即圆与圆外切、圆与圆内切,它们的充要条件分别为d=

R+r和d

=|Rr|.其中d表示两圆的圆心距,R和r分别表示两圆的半径.此类问题的求解方法规律性甚强,第一步:列出二或三条件(d,

R,

r),第二步:根据题意列出方程并求解(d=r,

d=

R+r,

d

=|R-r|),第三步:检验解是否存在.掌握以上步骤不必画圆,按部就班便能顺利求解.

典型例题,

[例1]如图,已知:在△ABC中,

AB=AC=5,

BC=6,点D为BC边上一动点(不与B点重合),过点D作射线DE交AB边于点E,使∠BDE=∠A,以D为圆心,DC长为半径作?D.

(1)设BD=x,

AE=y,求y关于x的函数关系,并写出定义域;

(2)当?D与AB边相切时,求BD的长;

(3)如果?E是以E为圆心,

AE长为半径的圆,那么当BD为多少时,

?D与?E相切?

[思路分析]第(2)题是直线

与圆相切,根据题意列出D到AB的距离d,r=

CD为己知,若?D与AB边相切,则d=

r建立方程,求解检验便可.第(3)题根据题意列出D,

E两点的距离d,r=

CD,

R=

AE,若OD与OE相切,依据d=R+r或d

=|R-r|建立方程,求解检验便可.

[例2]如图,在△ABC中,∠BAC

=

90°,

AB

=

AC=

2,OA的半径为1.若点O在BC上运动(与点B,

C不重合),设BO=

x,△AOC的面积为y.

(1)求y关于x的函数解析式,并写出函数的定义域;

(2)以点O为圆心,BO长为半径作?O,求当?O与日?A相切时,△A

OC的面积.

[思路分析]本题只需讨论?O

与?A内切或者外切两种情况,两个圆的半径都方便表示,圆心距AO可看作直角三角形的斜边用勾股定理表示.

[例3]如图1,

?O的半径OA

=

1,点M是线段OA延长线上的任意一点,?M与?O

内切于点B,过点A作CD⊥OA交?M于点C,D,联结CM,OC,OC交?O于E,

设OM=x,△MOC的面积为y.

(1)求y关于x的函数解析式,并写出函数的定义域;

(2)将?O沿弦CD翻折得到ON,如图2.当OM=4时,试判断ON与直线CM的位置关系;

(3)将?O绕着点E旋转180°得到OP,如图3.如果?P与?M内切,求OM的长.

图1

图2

图3

练习题

1.如图,已知在直角梯形ABCD中,AB

//

CD,∠C=90°,CD=9,

BC=3,

tan∠A=。

P,

Q分别是边AB,CD上的动点(点P不与点A,点B重合),且有BP

=

2CQ.

(1)求AB的长;

(2)若以C为圆心、CQ为半径作?C,以P为圆心、以PA的长为半径作?P.当?C与?P外切时,试判断四边形PADQ是什么四边形,并说明理由.

2.在梯形ABCD中,∠ABC=90°,AD//BC,AB=8cm,BC=18cm,sin∠BCD=

,点P从点B开始沿BC边向终点C以每秒3

cm的速度移动,点Q从点D开始沿DA边向终点A以每秒2cm的速度移动,设运动时间为t(s).

(1)如图

(a)

,若四边形ABPQ是矩形,求t的值;

(2)若题设中的“BC=18cm”改变为“BC=kcm”,其他条件都不变,要使四边形PCDQ是等腰梯形,求t与k的函数关系式,并写出k的取值范围;

(3)如图

(b)

,如果?P的半径为6

cm,

?Q的半径为4

cm,在移动的过程中,试探索:t为何值时?P与?Q外离、外切、相交?

3.已知:如图,在Rt?ABC中,∠ACB

=

90°,

tan∠ABC

=,AB=5,

D是线段AB上的一点(与点A,

B不重合),直线DP⊥AB,与线段AC相交于点Q,与射线BC相交于点P,E是AQ的中点,线段ED的延长线与线段CB的延长线相交于点F.

(1)求证:△FBD

△FDP;

(2)求BF:

BP的值;

(3)若?A与直线BC相切,

?B的半径等于线段BF的长,设BD=x,当?A与?B相切时,请求出x的值.

4.如图,已知在矩形ABCD中,AB=3,

BC=4,

P是边BC延长线上的一点,联结AP交边CD于点E,把射线AP沿直线AD翻折,交射线CD于点Q,设CP=x,

DQ=y.

(1)求y关于x的函数解析式,并写出定义域.

(2)当以4为半径的OQ与直线AP相切,且?

A与?

Q也相切时,求?

A的半径.

5.如图(a)在矩形ABCD中,AB

=

20cm,BC

=4cm,点P从A开始沿折线A-B-

C-D以4

cm/s的速度移动,点Q从C开始沿CD边以1cm/s的速度移动,如果点P,Q分别从A,C同时出发,其中一点到达D时,另一点也随之停止运动.设运动时间为t(s).

(1)t为何值时,四边形APQD为矩形?

(2)设四边形APQD的面积为S,求S与t的函数关系式,并写出自变量t的取值范围;

(3)如图

(b)

,如果?P和?Q的半径都是3

cm,那么l为何值时,

?P和?Q外切?

(直接写出答案,不必写过程)

6.如图.已知∠AOB=45°,

P是边OA上一点,OP=4,以点P为圆心画圆,?P交OA于点C(点P在O,

C之间).点Q是直线OB.上的一个动点,连PQ,交?P于点D,已知,当OQ=7时,=

(1)求OP半径的长;

(2)当点Q在射线OB上运动时,以点Q为圆心,OQ为半径作?Q,若?Q与?P相切,试求OQ的长度.

7.如图,已知点P在线段AB上,点O在线段AB延长线上。以点O为圆心,OP为半径作圆,点C是?O上的一点.

(1)如果AP=

2PB,

PB=

BO.求证:△CAO

△BCO;

(2)如果AP=

m(m是常数,且m>1),

BP=

1,

OP是OA,OB的比例中项.当点C在圆O上运动时,求AC

:

BC的值(结果用含m的式子表示);

(3)在(2)的条件下,讨论以BC为半径的?B和以CA为半径的?C的位置关系,并写出相应m的取值范围.

8.

已知:在Rt△ABC中,∠ACB

=

90°,

BC=6,

AC=

8,过点A作直线MN⊥AC.

(1)如图,点E是射线AM上的一个动点(不与点A重合),联结CE交AB于点P.若AE为x,

AP为y,求y关于x的函数解析式,并写出它的定义域;

(2)在射线AM上是否存在一点E,使以点E,

A,

P组成的三角形与△ABC相似,若存在求AE的长,若不存在,请说明理由;

(3)如图,过点B作BD⊥MN,垂足为D,以点C为圆心,若以AC为半径的?C与以ED为半径的?E相切,求?E的半径.

9.如图,已知sin∠ABC=,?O的半径为2,圆心O在射线BC上,?O与射线BA相交于E,

F两点,EF

=2.

(1)求BO的长;

(2)点P在射线BC上,以点P为圆心作圆,使得?P同时与?O和射线BA相切,求所有满足条件的?P的半径.

10.如图,在△ABC中,AB=AC=10,BC=12,点D在边BC上,且BD=4,以点D为顶点作∠EDF

=∠B,分别交边AB于点E,交射线CA于点F.

(1)当AE=6时,求AF的长:

(2)当以点C为圆心CF长为半径的?C和以点A为圆心AE长为半径的?A相切时,

求BE的长;

(3)当以边AC为直径的?O与线段DE相切时,求BE的长.

11.已知:如图.在等腰△ABC中,已知AB=

AC=3,

cos∠B=

,D为AB上一点过点D作DE⊥AB交BC边于点E,过点E作EF⊥BC交AC边于点F.当BD长为何值时,以点F为圆心,线段FA为半径的圆与BC边相切?

.

12.如图,在?ABCD中,AB=2,∠A=

60°,以AB为直径的?O过点D,点M是

BC边上一点(点M不与B,

C重合),过点M作BC的垂线MN,交CD边于点N.

(1)求AD的长;

(2)以CN为直径作?P

,设BM

=

x,

?P的半径为y.

①求y关于x的函数关系式,并写出x的取值范围;

②当BM为何值时,?P与?O相切.