沪教版八年级物理第一学期2.3透镜成像 教学设计

文档属性

| 名称 | 沪教版八年级物理第一学期2.3透镜成像 教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 51.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版(试用本) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-01-06 18:28:54 | ||

图片预览

文档简介

2.3透镜成像

一、教学目标:

知识和技能:理解凸透镜成实像规律

过程和方法:

(1)学生能在探究活动中初步获得提出问题的能力、观察能力及实验操作能力。

(2)通过探究活动,学生体验科学探索的全过程和方法.

(3)学习从物理现象中建立物理概念,归纳学习科学规律的方法。学生体会事物的发展变化是有规律可循的,同时知道量变会引起质变的辩证关系。

情感、态度和价值观:

(1)学生感受对科学的求知欲,勇于探索自然现象和日常生活中的物理学的原理。

(2)学生养成认真严谨的科学态度、互相协作的团队精神。

二、教学重点:凸透镜成实像的规律。

三、教学难点:凸透镜成实像的规律中物距和像距与一倍焦距和两倍焦距的比较。

四、教学设计思路:

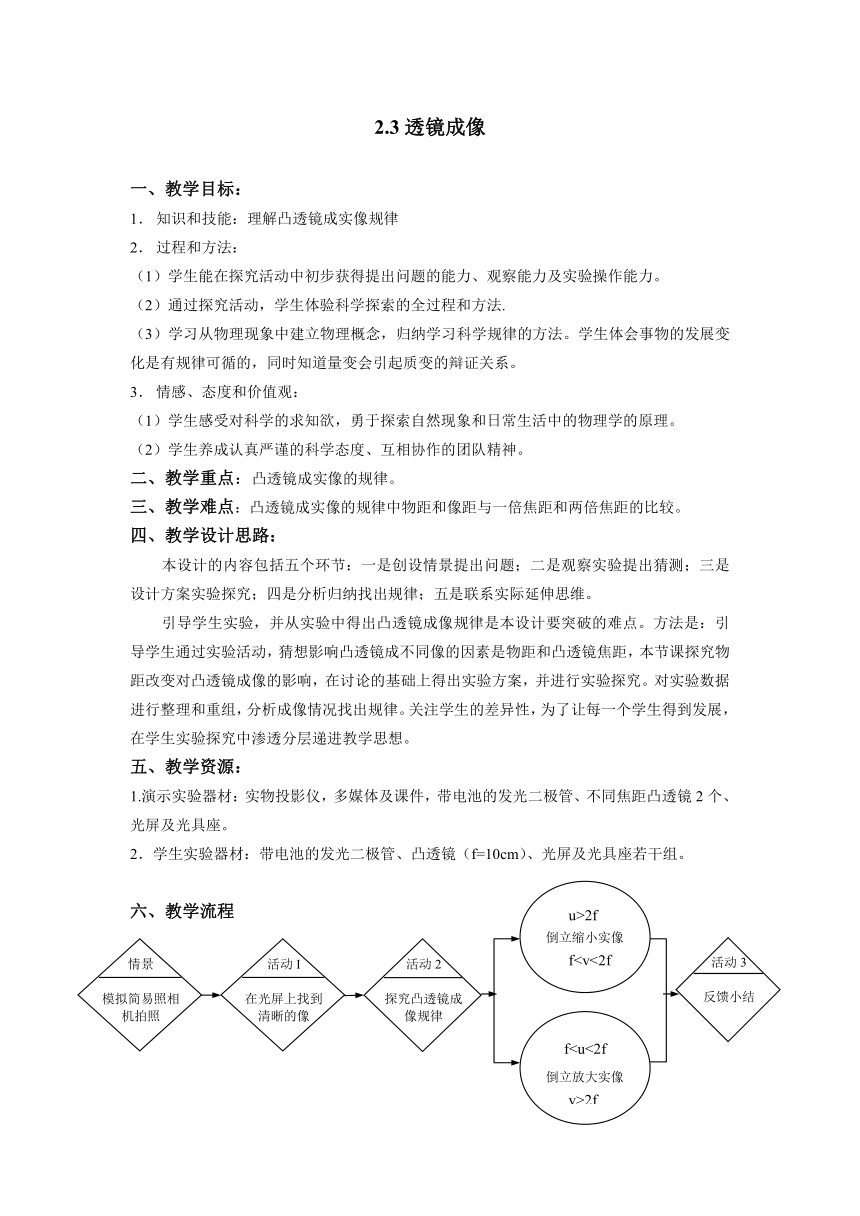

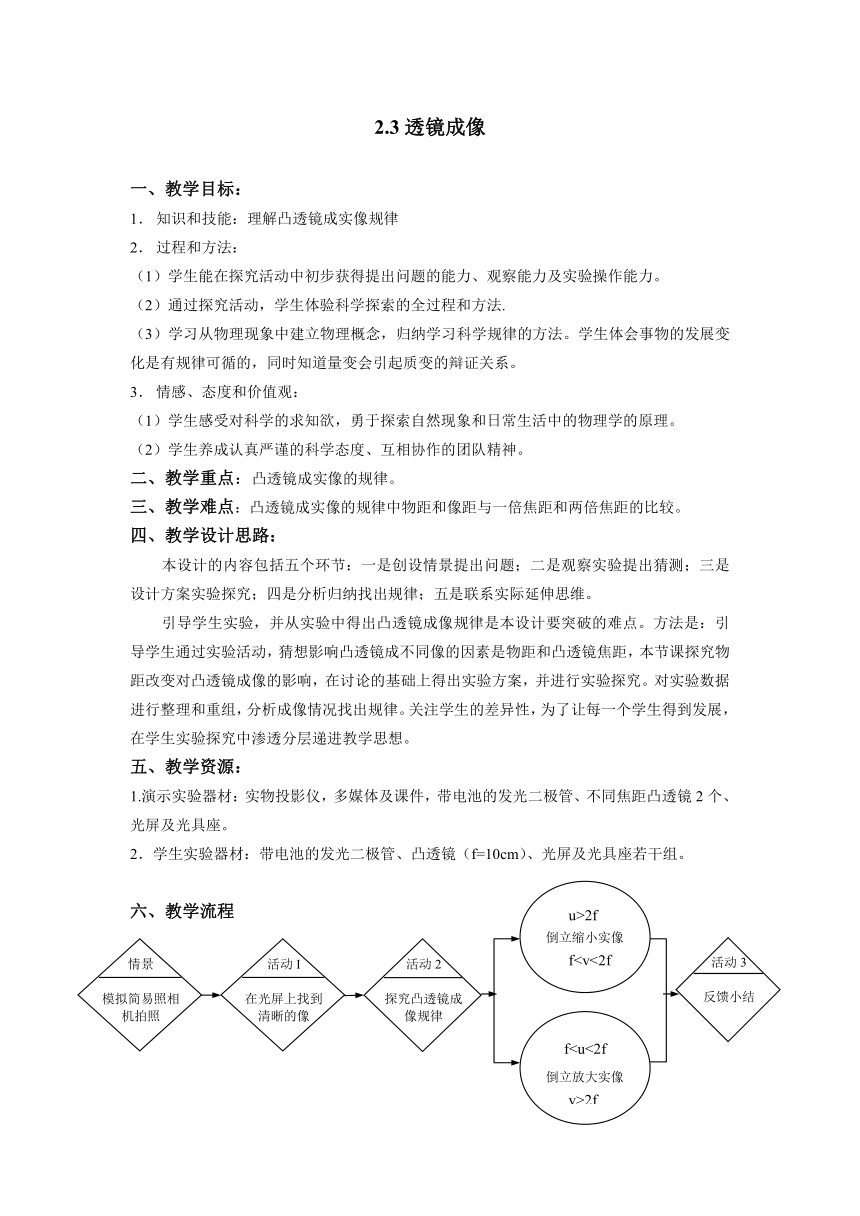

本设计的内容包括五个环节:一是创设情景提出问题;二是观察实验提出猜测;三是设计方案实验探究;四是分析归纳找出规律;五是联系实际延伸思维。

引导学生实验,并从实验中得出凸透镜成像规律是本设计要突破的难点。方法是:引导学生通过实验活动,猜想影响凸透镜成不同像的因素是物距和凸透镜焦距,本节课探究物距改变对凸透镜成像的影响,在讨论的基础上得出实验方案,并进行实验探究。对实验数据进行整理和重组,分析成像情况找出规律。关注学生的差异性,为了让每一个学生得到发展,在学生实验探究中渗透分层递进教学思想。

五、教学资源:

1.演示实验器材:实物投影仪,多媒体及课件,带电池的发光二极管、不同焦距凸透镜2个、光屏及光具座。

2.学生实验器材:带电池的发光二极管、凸透镜(f=10cm)、光屏及光具座若干组。

六、教学流程

七、教学过程:

1、知识回顾:

(1)焦点:_____________________,用_____表示。

(2)焦距:_____________________,用_____表示。

2、新课导入

创设情景,提出问题

情景:模拟照相机及其成像情景

光屏上的像有什么特点?倒立、缩小的像。

简易照相机的结构:凸透镜和光屏。

物体通过凸透镜在光屏还能成什么性质的像呢?

利用凸透镜找像

物体通过凸透镜能在光屏上成不同性质的像。

这堂课探究通过凸透镜在光屏上成像的规律

引出课题:凸透镜成实像规律

3、新课教学

观察实验,提出猜想:

活动1——在光屏上找到清晰的像

(1)教师引导实验:(以减少实验的盲目性)

A、介绍实验器材——光具座,演示如何进行共轴调节。以及怎样判断物体在光屏上成清晰的像。

B、教师介绍什么是物距、像距。引导学生分别在光屏上找到不同性质的像。

(2)问题:

A、同一个凸透镜为什么会成不同性质的像呢?

B、请同学猜测一下,对同一凸透镜而言,光屏上像的大小发生变化可能与什么因素有关?(让学生大胆提出猜测,培养学生积极思考的能力,为培养创造能力奠定基础。)

讨论得出:可能与蜡烛到透镜的距离有关,凸透镜焦距有关。

活动2:——探究凸透镜成实像规律

设计方案实验探究

[交流讨论]

(1)实验设计思想

(2)实验具体操作步骤

(3)实验过程中观察什么现象?记录哪些数据?

活动

3——探究已知焦距的凸透镜成实像的规律。(因为这是本节的重点与难点所在,所以实验中教师的指导作用显得尤其重要。)

(1)学生分组实验:并分别记录物距与像距,及像的大小

(2)数据采集、处理并交流:

A、将实验时观察到的成像情况和对应的物距、像距,填入表格

焦距f(cm)

实验

次数

物距u(cm)

像距v(cm)

像放大

或缩小

像正立

或倒立

实像

或虚像

1

2

3

4

5

6

B、讨论、交流、归纳:

这些物距、像距虽然不尽相同,但它们所成像的性质是否相同?那么这些物距、像距的范围有无共同点呢?把实验得到的物距与像距分别标在数轴上。(引导学生由数字关系过渡到图像关系,与凸透镜的焦距、二倍焦距进行比较,由图像关系过渡到文字关系)

实验结论:(1)当u>2f时,成倒立、缩小的实像

,

f

(2)当f<u<2f时,成倒立、放大的实像,v>2f。

4、小结与巩固

(1)播放多媒体课件,对凸透镜成实像的规律进行小结。

强调:对于同一凸透镜而言,成像的性质是由物距所决定的。

(2)问题:自制照相机的焦距为30cm,若要得到一张清晰的照片,物体与照相机的距离至少要多远?

(3)请学生合作,给发光二极管F拍一张“正立”的照片。

(4)实验时如果物体离凸透镜太近在光屏上找不到像,在光屏上找不到像是不是就不能成像了呢?下堂课继续研究。

5、布置作业

(1)对凸透镜成实像的规律进行小结

(2)思考:如何进一步探究凸透镜成像规律?

6、板书设计

2.3透镜成像

一、实验探究

二、实验结论

(1)当u>2f时,成倒立、缩小的实像

,

f

(2)当f<u<2f时,成倒立、放大的实像,v>2f。

一、教学目标:

知识和技能:理解凸透镜成实像规律

过程和方法:

(1)学生能在探究活动中初步获得提出问题的能力、观察能力及实验操作能力。

(2)通过探究活动,学生体验科学探索的全过程和方法.

(3)学习从物理现象中建立物理概念,归纳学习科学规律的方法。学生体会事物的发展变化是有规律可循的,同时知道量变会引起质变的辩证关系。

情感、态度和价值观:

(1)学生感受对科学的求知欲,勇于探索自然现象和日常生活中的物理学的原理。

(2)学生养成认真严谨的科学态度、互相协作的团队精神。

二、教学重点:凸透镜成实像的规律。

三、教学难点:凸透镜成实像的规律中物距和像距与一倍焦距和两倍焦距的比较。

四、教学设计思路:

本设计的内容包括五个环节:一是创设情景提出问题;二是观察实验提出猜测;三是设计方案实验探究;四是分析归纳找出规律;五是联系实际延伸思维。

引导学生实验,并从实验中得出凸透镜成像规律是本设计要突破的难点。方法是:引导学生通过实验活动,猜想影响凸透镜成不同像的因素是物距和凸透镜焦距,本节课探究物距改变对凸透镜成像的影响,在讨论的基础上得出实验方案,并进行实验探究。对实验数据进行整理和重组,分析成像情况找出规律。关注学生的差异性,为了让每一个学生得到发展,在学生实验探究中渗透分层递进教学思想。

五、教学资源:

1.演示实验器材:实物投影仪,多媒体及课件,带电池的发光二极管、不同焦距凸透镜2个、光屏及光具座。

2.学生实验器材:带电池的发光二极管、凸透镜(f=10cm)、光屏及光具座若干组。

六、教学流程

七、教学过程:

1、知识回顾:

(1)焦点:_____________________,用_____表示。

(2)焦距:_____________________,用_____表示。

2、新课导入

创设情景,提出问题

情景:模拟照相机及其成像情景

光屏上的像有什么特点?倒立、缩小的像。

简易照相机的结构:凸透镜和光屏。

物体通过凸透镜在光屏还能成什么性质的像呢?

利用凸透镜找像

物体通过凸透镜能在光屏上成不同性质的像。

这堂课探究通过凸透镜在光屏上成像的规律

引出课题:凸透镜成实像规律

3、新课教学

观察实验,提出猜想:

活动1——在光屏上找到清晰的像

(1)教师引导实验:(以减少实验的盲目性)

A、介绍实验器材——光具座,演示如何进行共轴调节。以及怎样判断物体在光屏上成清晰的像。

B、教师介绍什么是物距、像距。引导学生分别在光屏上找到不同性质的像。

(2)问题:

A、同一个凸透镜为什么会成不同性质的像呢?

B、请同学猜测一下,对同一凸透镜而言,光屏上像的大小发生变化可能与什么因素有关?(让学生大胆提出猜测,培养学生积极思考的能力,为培养创造能力奠定基础。)

讨论得出:可能与蜡烛到透镜的距离有关,凸透镜焦距有关。

活动2:——探究凸透镜成实像规律

设计方案实验探究

[交流讨论]

(1)实验设计思想

(2)实验具体操作步骤

(3)实验过程中观察什么现象?记录哪些数据?

活动

3——探究已知焦距的凸透镜成实像的规律。(因为这是本节的重点与难点所在,所以实验中教师的指导作用显得尤其重要。)

(1)学生分组实验:并分别记录物距与像距,及像的大小

(2)数据采集、处理并交流:

A、将实验时观察到的成像情况和对应的物距、像距,填入表格

焦距f(cm)

实验

次数

物距u(cm)

像距v(cm)

像放大

或缩小

像正立

或倒立

实像

或虚像

1

2

3

4

5

6

B、讨论、交流、归纳:

这些物距、像距虽然不尽相同,但它们所成像的性质是否相同?那么这些物距、像距的范围有无共同点呢?把实验得到的物距与像距分别标在数轴上。(引导学生由数字关系过渡到图像关系,与凸透镜的焦距、二倍焦距进行比较,由图像关系过渡到文字关系)

实验结论:(1)当u>2f时,成倒立、缩小的实像

,

f

4、小结与巩固

(1)播放多媒体课件,对凸透镜成实像的规律进行小结。

强调:对于同一凸透镜而言,成像的性质是由物距所决定的。

(2)问题:自制照相机的焦距为30cm,若要得到一张清晰的照片,物体与照相机的距离至少要多远?

(3)请学生合作,给发光二极管F拍一张“正立”的照片。

(4)实验时如果物体离凸透镜太近在光屏上找不到像,在光屏上找不到像是不是就不能成像了呢?下堂课继续研究。

5、布置作业

(1)对凸透镜成实像的规律进行小结

(2)思考:如何进一步探究凸透镜成像规律?

6、板书设计

2.3透镜成像

一、实验探究

二、实验结论

(1)当u>2f时,成倒立、缩小的实像

,

f