河南省南阳市四中2020-2021学年高一上学期12月月考历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 河南省南阳市四中2020-2021学年高一上学期12月月考历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 238.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-01-07 16:42:57 | ||

图片预览

文档简介

南阳市四中2020年秋期高一12月月考

历史试卷

一、选择题(每试题2分,共80分)

1、《重返五四现场》中记载“噩耗传来,有如当头一棒,天旋地转,青年学生尤为愤慨,以至演成1919年5月4日的北京示威运动。”文中所说的“噩耗”指( )

A.日本强迫中国签订《马关条约》 B.帝国主义强迫中国签订《辛丑条约》

C.辛亥革命的果实被袁世凯所窃取 D.中国在巴黎和会上外交失败

2、五四运动标志着中国新民主主义革命的伟大开端,其主要原因是( )

A.中国无产阶级登上政治舞台并起领导作用 B.斗争目标是反对帝国主义和封建主义

C.比辛亥革命具有更广泛的群众基础 D.青年学生在运动中起先锋作用

3、2017年10月31日习近平总书记瞻仰了中共“一大”和嘉兴南湖红船。习近平指出,这是我们党梦想起航 的地方,播下了中国革命的火种。 这一说法是指中共“一大”( )

A.是中国新民主主义革命的开端 B.宣告中国共产党诞生

C.确立了以毛泽东为核心的正确领导 D.建立了社会主义制度

4、1921年中共一大确定党的奋斗目标是“用革命军队与无产阶级一起推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政,消灭资本家私有制。”这一目标 ( )

A.推动了国民大革命的发生 B.成为近期内党的工作中心

C.成为国共合作的指导思想 D.与当时中国国情存在很大差距

5、 1924年1月,中国国民党第一次全国代表大会,选举产生的第一届中央执行委员和候补委员24人中,有17人是共产党员。结合所学,对此理解正确的是( )

A.共产党控制了国民党???????????? B.共产党的实力超过了国民党

C.反映了孙中山与共产党合作的诚意???? D.国共合作以共产党为主导

6、毛泽东在一篇文章中说:“打倒帝国主义,打倒军阀,打倒贪官污吏,打倒土豪劣绅,这几个政治口号,真是不翼而飞,飞到无数乡村的青壮年老头子小孩子妇女们面前,一直钻进他们的脑子里去,又从他们的脑子里流到了他们的嘴上。”该文描述的这一现象表明( )

A.中国革命目标与民众需求相一致 B.国民党在农村调整扶助农工政策

C.中共工农武装割据理论日益成熟 D.中国革命性质开始发生根本转变

7、1927年7月24日,宋庆龄在声明中指出“我对于革命并没有灰心。使我失望的,只是有些领导过革命的人走上歧途。”此话针对的是( )

A.北伐战争的失误 B.国民党右派叛变革命

C.军阀纷争 D.国民党内部分裂对抗

8、在革命历史博物馆里,我们看到下列图片,历史老师要求用一个主题概括图中事件的教训, 你认为最突出的应该是( )

南昌起义 秋收起义

A 必须尽快解决农民土地问题 B 要不惜一切代价夺取大城市

C 必须走适合国情的革命道路 D 必须武装反抗国民党反动派

9、1930年,李立三说“乡村是统治阶级的四肢,城市才是他的头脑与心腹。单只斩断了他的四肢,而没有斩断他的头脑,炸裂他的心腹,还不能置他的最后死命。”这表明作者( )

A.是对“工农武装割据”理论的发展 B.正确认识了当时国情

C.强调城市与农村革命的均衡发展 D.实际否定了农村包围城市道路

10、1930年,鄂豫皖革命根据地英山县水稻单位面积产量增加二三成,有的甚至达到五成,出现“赤色区米价一元一斗,白色区一元只能买四五升”的情况。这主要是因为根据地( )

A.农民生产的积极性高涨 B.红军英勇奋战保卫农民生产

C.政府主要精力用于增产 D.人民打破国民党的经济封锁

11、互联网上发布着这样一首诗:“迷雾云遮难敞亮,宇寰久夜盼骄阳。柏宅楼上龙聚首,湘水岸边船起航,初战娄山标魄力,四夺赤水过长江。行程二万通华北,口口口口挽国邦。” 根据上下文的意思,口口口口处应该填写( )

A.遵义会议 B.南昌起义 C.秋收起义 D.土地革命

12、1937年11月,中国代表顾维钧在一次国际会议上说:“目前远东和平的恢复与维护,要求其他与会各国采取道义上的、物资上的、财政和经济上的具体行动。”否则,远东的暴力和动乱“就会达到不经受另一次世界大战的考验和磨难,就不可能制止和控制的程度”。他的主要目的在于( )

A.争取各国对华同情和帮助 B.警示世界大战爆发的可能性

C.批评列强对日的绥靖政策 D.敦促列强维护原有世界格局

13、陕甘宁边区在一份文件中讲到:“政府的各种政策,应当根据各阶级的共同利害出发,凡是只对一阶级有利,对另一阶级有害的便不能作为政策决定的依据……现在则工人、农民、地主、资本家,都是平等的权利。”这一精神的贯彻( )

A.推动了土地革命的顺利开展 B.适应了民族战争新形势的需要

C.巩固了国民革命的社会基础 D.壮大了反抗国民党政府的力量

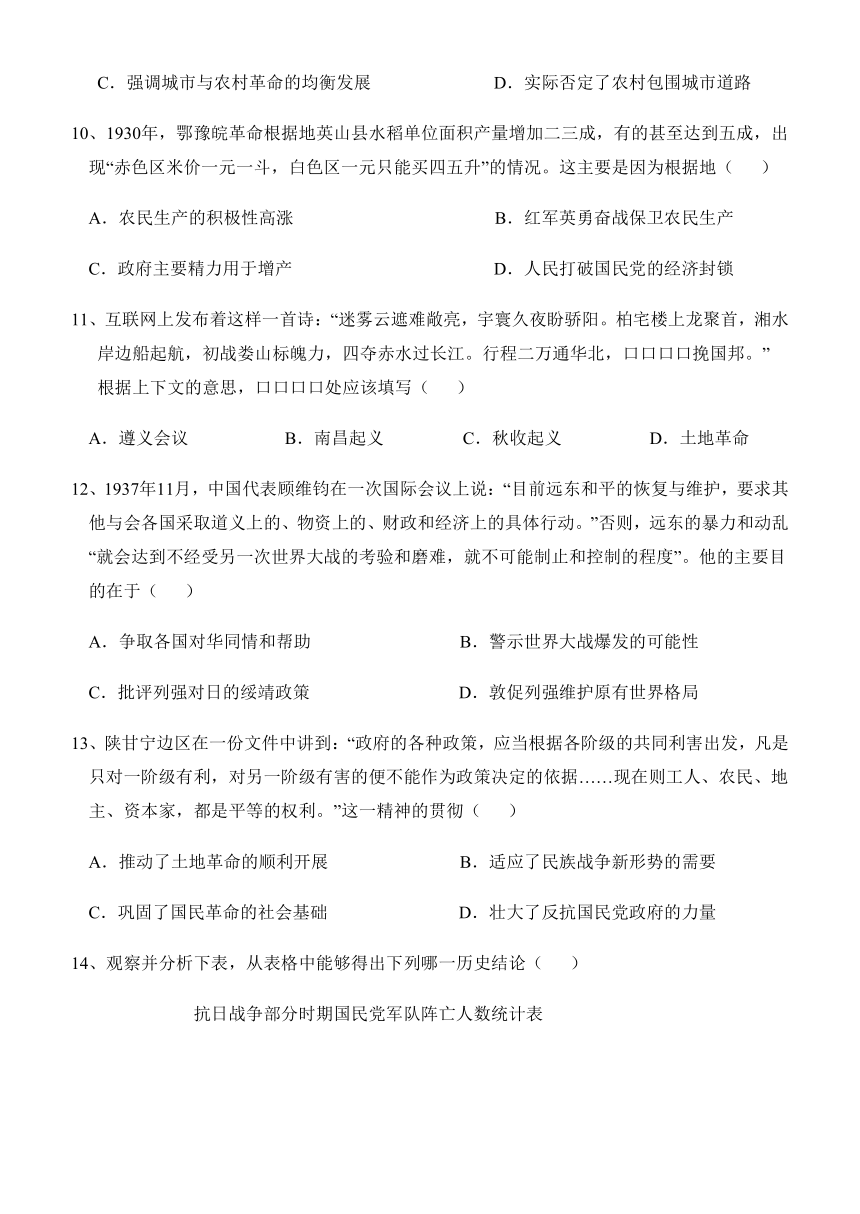

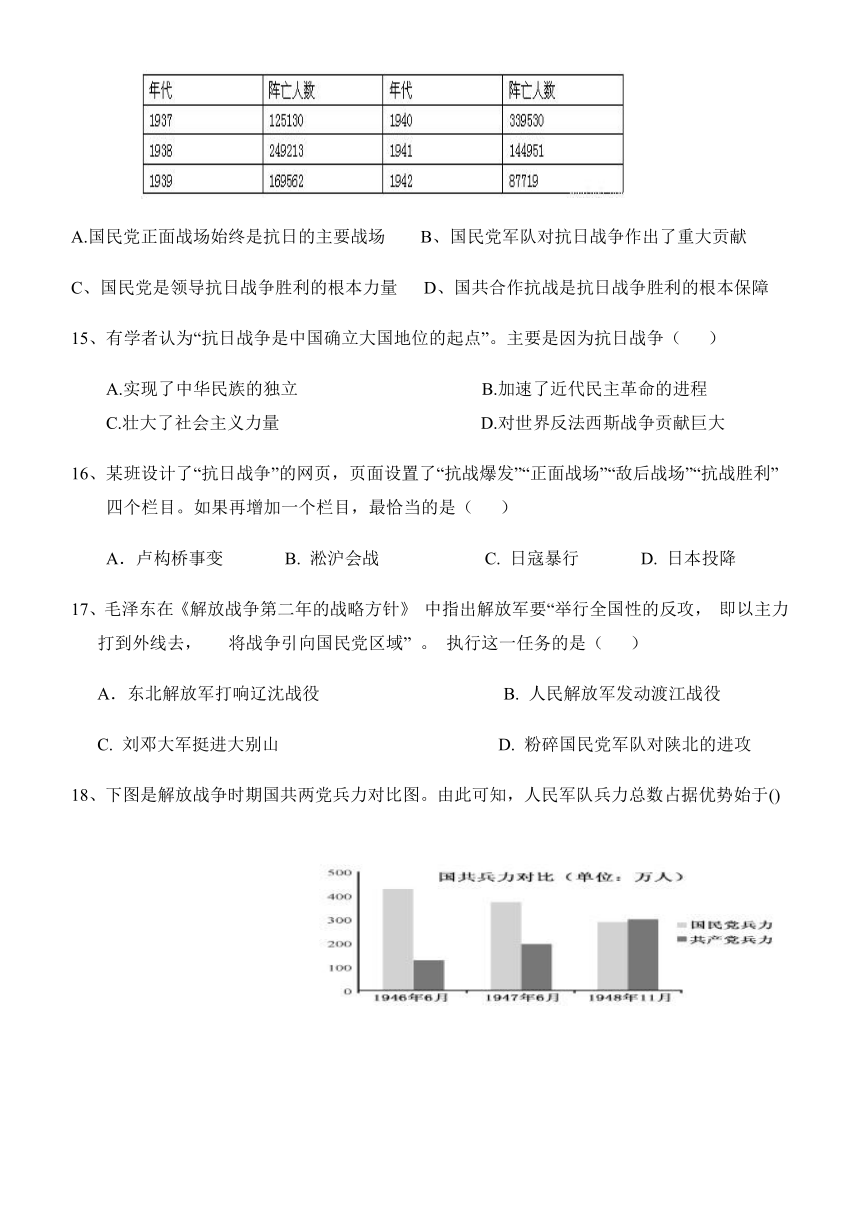

14、观察并分析下表,从表格中能够得出下列哪一历史结论( )

抗日战争部分时期国民党军队阵亡人数统计表

A.国民党正面战场始终是抗日的主要战场 B、国民党军队对抗日战争作出了重大贡献

C、国民党是领导抗日战争胜利的根本力量 D、国共合作抗战是抗日战争胜利的根本保障

15、有学者认为“抗日战争是中国确立大国地位的起点”。主要是因为抗日战争( )

A.实现了中华民族的独立 B.加速了近代民主革命的进程

C.壮大了社会主义力量 D.对世界反法西斯战争贡献巨大

16、某班设计了“抗日战争”的网页,页面设置了“抗战爆发”“正面战场”“敌后战场”“抗战胜利”四个栏目。如果再增加一个栏目,最恰当的是( )

A.卢构桥事变 B. 淞沪会战 C. 日寇暴行 D. 日本投降

17、毛泽东在《解放战争第二年的战略方针》 中指出解放军要“举行全国性的反攻, 即以主力打到外线去, 将战争引向国民党区域” 。 执行这一任务的是( )

A.东北解放军打响辽沈战役 B. 人民解放军发动渡江战役

C. 刘邓大军挺进大别山 D. 粉碎国民党军队对陕北的进攻

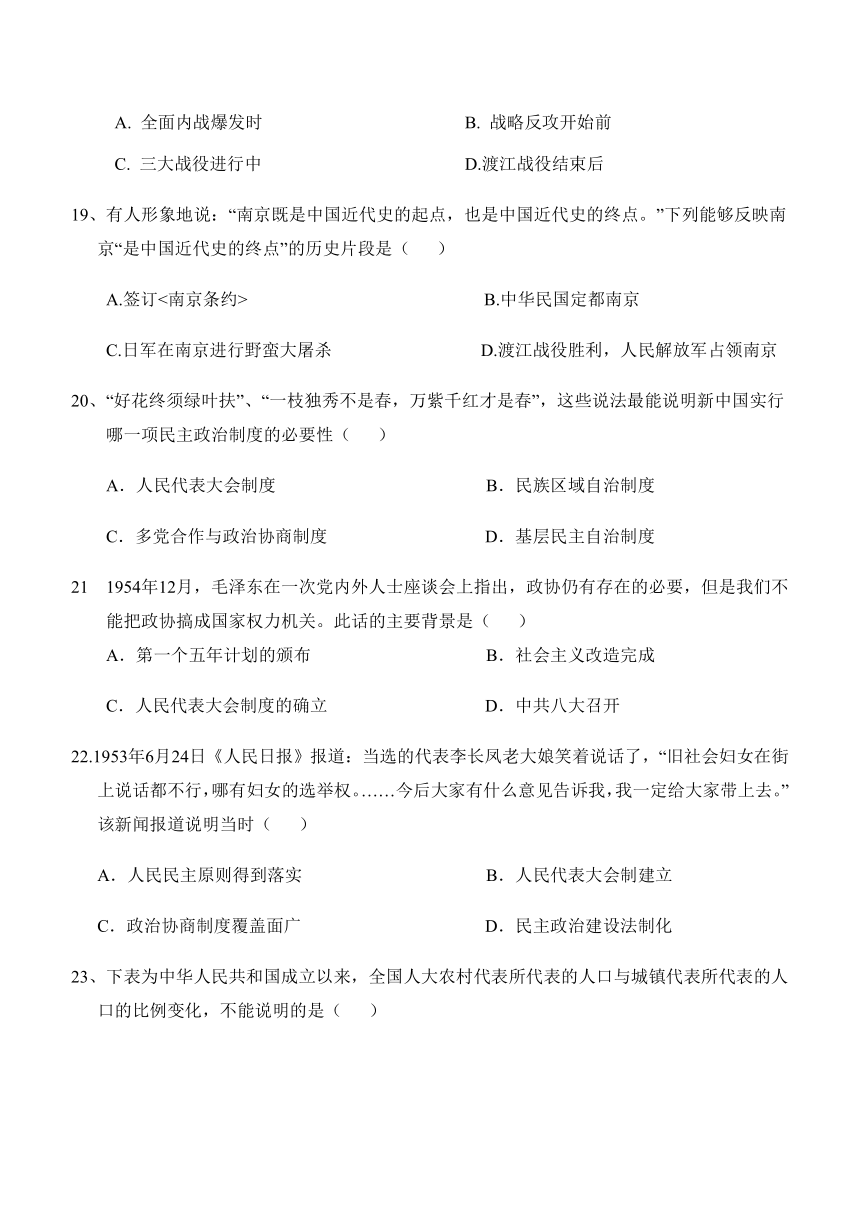

18、下图是解放战争时期国共两党兵力对比图。由此可知,人民军队兵力总数占据优势始于()

A. 全面内战爆发时 B. 战略反攻开始前

C. 三大战役进行中 D.渡江战役结束后

19、有人形象地说:“南京既是中国近代史的起点,也是中国近代史的终点。”下列能够反映南京“是中国近代史的终点”的历史片段是( )

A.签订<南京条约> B.中华民国定都南京

C.日军在南京进行野蛮大屠杀 D.渡江战役胜利,人民解放军占领南京

20、“好花终须绿叶扶”、“一枝独秀不是春,万紫千红才是春”,这些说法最能说明新中国实行哪一项民主政治制度的必要性( )

A.人民代表大会制度 B.民族区域自治制度

C.多党合作与政治协商制度 D.基层民主自治制度

21 1954年12月,毛泽东在一次党内外人士座谈会上指出,政协仍有存在的必要,但是我们不能把政协搞成国家权力机关。此话的主要背景是( )

A.第一个五年计划的颁布 B.社会主义改造完成

C.人民代表大会制度的确立 D.中共八大召开

22.1953年6月24日《人民日报》报道:当选的代表李长凤老大娘笑着说话了,“旧社会妇女在街上说话都不行,哪有妇女的选举权。……今后大家有什么意见告诉我,我一定给大家带上去。”该新闻报道说明当时( )

A.人民民主原则得到落实 B.人民代表大会制建立

C.政治协商制度覆盖面广 D.民主政治建设法制化

23、下表为中华人民共和国成立以来,全国人大农村代表所代表的人口与城镇代表所代表的人口的比例变化,不能说明的是( )

A.农村与城镇代表比例趋向平衡 B.改革开放以来城镇化速度加快

C.城市和农村人口数量趋于接近 D.基层民主选举制度逐步的普及

24、有外国记者报道:“(中国)……有选举权的公民都集中在会场上,每一个人都可以投自己最信任的人一票,选出领导者。选举结果公布后,人们欢呼雀跃,燃放鞭炮,场面让人仿佛回到了古代雅典”这个 “场面”的出现是因为实施了( )

A.《中国人民政治协商会议共同纲领》 B.《中华人民共和国民族区域自治法》

C.《中华人民共和国村民委员会组织法》 D.《中华人民共和国行政诉讼法》

25、香港的确没有变:驾驶汽车依然右舵左行;每到周三晚上和周六下午,人们依然会涌入赛马场。但香港的确又发生了变化:一些关注政治的市民有了被街坊们选为立法会议员的可能,而这样的事情在港英时期根本无从发生。这里的变与不变( )

A.说明“一国两制”得到很好的实施 B.说明香港回归没有对民众产生深刻的影响

C.体现了香港居民生活方式的多元化 D.反映了回归前后香港社会制度的根本变化

26、“就在21世纪的钟声即将敲响之前,从神州大地上消除了最后一块帝国主义侵略造成的殖民地的残痕,完整而彻底地完成了民族独立的历史使命。”完成这一历史使命的根本保证是( )

A.“一国两制”的提出 B.“九二共识”的确定

C.中国国际威望的提高 D.中国国力的强大

27、1987年,台湾民众发起返乡运动,印发《我们已沉默了四十年》的传单30万份。传单写道:“难道我们没有父母?而我们的父母是生是死不得自知。我们只要求:‘生’则让我们回去奉上一杯茶;‘死’则让我们回去献上一炷香。”这一潮流促成了( )

A.两岸隔绝状态的打破 B.“九二共识”的达成

C.“和平统一”口号的提出 D.海峡两岸“三通”的开展

28、《中国人民政治协商会议共同纲领》规定:“对于国民党政府与外国政府所订立的各项条约和协定,中华人民共和国中央人民政府应加以审查,按其内容,分别予以承认,或修改,或重订。”体现此规定精神的外交政策是( )

A一边倒 B另起炉灶

C打扫干净屋子再请客 D和平共处五项原则

29、下列新中国实行的各版护照中,50年代版本反映的外交政策是( )

1949年版、50版、53版、58版护照为中俄文对照

71版、75版改为中法英文对照

80版将75版的“本护照前往下列国家和地区有效”改为“本护照前往世界各国有效”

A.“另起炉灶” B.“一边倒”

C.“打扫干净屋子再请客” D.不结盟

30、《人民日报》评论一次国际会议说:国家不分大小强弱,在国际关系中都应该享有平等的权利,它们的主权和领土完整都应该得到尊重,而不应受到侵犯。……任意摆布亚非人民命运的时代已经一去不复返了。这次会议最引人注目的是( )

A.新中国以五大国之一的身份参加 B.周恩来提出“求同存异”的方针

C.第一次提出了和平共处五项原则 D.中国恢复了在联合国的合法席位

31、20世纪50年代,中国提出和平共处五项原则,参加日内瓦会议和万隆会议并取得成功。这些成就( )

A.消除了意识形态对外交的影响???? B.体现了外交政策的独立自主精神

C.实现了不结盟外交的政策转变???? D.反映了中美关系从对抗走向缓和

32、这是一个早就该取得的胜利,这是联合国的胜利,也是世界人民的胜利。”许多第三世界国家的代表站起来高喊:“我们胜利了!中国万岁!”出现了联合国历史上空前未有的盛况,中国在外交上取得了划时代的胜利。这描绘的是( )

A. 中国恢复了在联合国的合法席位 B. 联合国承认了新中国的独立自主

C. 中美两国正式建立外交关系 D. 周恩来提出“求同存异”的方针

33、1970年美国总统外交政策咨文中有这样一段话:“我们预备与北京建立对话。我们不能接受其意识形态观点,或者共产主义中国必然在亚洲施展霸权的理念。但是我们也不希望对中国施加一种国际立场,否定了他的合法国家利益。”这段咨文反映出的新动向是( )

A.美国强调中美意识形态之间的差异 B.中美关系开始走上正常化道路

C.美国愿意与中国改善外交关系 D.美国采取遏制中国的外交政策

34、基辛格,见证中美外交风云的?活化石?,他在其著作《论中国》中指出中美之间的合作关系?对全球的稳定与和平至关重要?,如果两国之间进入冷战状态。?将阻止太平洋两岸一代人的进步?。下列有利于中美两国共同发展的事件是( )

A.签订《中美友好通商航海条约》 B.朝鲜战争的爆发

C.美国向联合国大会提出?双重代表权案? D.签署《中美联合公报》

35、毛泽东曾经说过:“中美关系正常化是一把钥匙。这个问题解决了,其他的问题就迎刃而解了”下列属于他说的“钥匙效应”的是( )

A.中国重返联合国 B.中苏关系全面破裂

C.美日联盟更加紧密 D.中日两国正式建交

36、1988年12月6日,第43届联合国大会一致同意中国加入联合国维持和平行动特别委员会。自1990年以来,中国先后参加18项维和行动,累计派出1.47万余人的维和军事人员.这一行动表明我国( )

A.主导了联合国维和行动 B.深化拓展新型区域合作

C.推进“一带一路”战略 D.树立负责任的大国形象

37、“根据它用某国文字发行的份数,不仅可以相当准确地判断该国工人运动的状况,而且可以相当准确地判断该国大工业发展的程度。”这句话中的“它”指的是( )

A.《四月提纲》 B.《共产党宣言》

C.《大抗议书》 D.《人权宣言》

38、下列关于巴黎公社的表述,正确的是( )

A.公社实行直接民主的政治制度 B.公社标志着马克思主义的诞生

C.人民有权罢免公社公职人员 D.公社是世界上第一个社会主义国家

39、“二月革命后布尔什维克党到底应当采取什么样的策略,一直处于模糊不定的状态,直到列宁回国提出‘四月提纲’,才有了较为明确的行动纲领。”这个“行动纲领”是指( )

A.取得广大工农群众的支持 B.武力推翻资产阶级临时政府的统治

C.实现向社会主义革命的转变 D.退出帝国主义世界大战

40、1917年4月,列宁不赞成立即推翻临时政府,主张首先争取全部政权归苏维埃,逐步建立无产阶级专政。1917年10月,党中央决定近期起义推翻临时政府。这一政策变化( )

A.完成了资产阶级民主革命 B.受国内政治形势的影响

C.确立了社会主义革命方针 D.满足了国民的和平要求

二、非选择题(共20分)

41、民主法制是人类孜孜以求的理想,也是中国人民长期为之奋斗的目标。阅读下列材料,回答问题。

材料一??在一个世纪的历史上,第一次建立起一个具有较为合理的政治制度的、安全可靠值得信赖的政府(即使它不能提供政治上的自由和民主),这本身就是一项重要的历史成就,而且也是一项独一无二的成就……孙中山称之为‘一盘散沙’的中国,迅速凝聚成一个具有强烈的民族使命感的强大的现代民族国家。

--【美】莫里斯?迈斯纳《毛泽东的中国与后毛泽东的中国》

材料二??如果做更深入的思考就会发现,……难以准确把握我国社会的主要矛盾,造成以“阶级斗争为纲”的错误。这一错误不可避免地使人民内部矛盾不是以法律化、制度化的民主方法来解决……从而混淆了国体民主和政体民主,把精力过多的集中在国体民主上而忽视了本应是重点的政体民主建设。与此相适应,党的治国方略、方式就不是与法律化、制度化民主政治建设?相适应的“依法治国”,而只能是适合阶级斗争的“政策治国”。……以上三方面交织在一起,相互强化,最终导致“文革”悲剧。

--宋新滨《新中国的民主政治建设及启示》

材料三??为了保障农村村民实行自治,由村民群众依法办理自己的事情,发展农村基层民主,促进农村社会主义物质文明和精神文明建设,根据宪法,制定本法。……村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织,实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。

--1998年第九届全国人大常务委员会第五次会议决议请回答:

(1)据材料一,指出新中国民主政治建设的前提。针对“它不能提供政治上的自由和民主”这一谬误,列举 建国初期民主政治建设的主要成就(4分)。

(2)据材料二,指出“文革”时期民主法制遭到破坏的原因是什么?作者认为解决问题的主要策略是什么?(7分)。

(3)材料三反映了我国社会主义建设新时期创立的哪一制度?该制度有何特点?(4分)

(4)综合上述材料,概括新中国民主政治建设发展过程中的阶段特征。从中你可以得到什么认识?(5分)

高一历史答案:

DABDC ABCDA AABBD CCCDC CADCA

DABBB BACDD DBCCB

(1)前提:强大的现代民族国家的建立(新中国的成立).(1分)

成就:创立了人民代表大会制度;中共领导的多党合作和政治协商制度;民族区域自治制度。(3分)

(2)原因:没有准确把握中国社会主要矛盾;忽视政体民主建设;仅依靠“政策治国”.(6分)

策略:依法治国(分1)

(3)制度:农村基层民政治.(2分)

特点:广泛性、直接选举等(任意一条2分).

(4)特征:初建:曲折;发展完善.(3分)

认识:民主政治建设的长期性;民主政治建设依据国情;民主政治是历史发展的必然(任意一条2分).

历史试卷

一、选择题(每试题2分,共80分)

1、《重返五四现场》中记载“噩耗传来,有如当头一棒,天旋地转,青年学生尤为愤慨,以至演成1919年5月4日的北京示威运动。”文中所说的“噩耗”指( )

A.日本强迫中国签订《马关条约》 B.帝国主义强迫中国签订《辛丑条约》

C.辛亥革命的果实被袁世凯所窃取 D.中国在巴黎和会上外交失败

2、五四运动标志着中国新民主主义革命的伟大开端,其主要原因是( )

A.中国无产阶级登上政治舞台并起领导作用 B.斗争目标是反对帝国主义和封建主义

C.比辛亥革命具有更广泛的群众基础 D.青年学生在运动中起先锋作用

3、2017年10月31日习近平总书记瞻仰了中共“一大”和嘉兴南湖红船。习近平指出,这是我们党梦想起航 的地方,播下了中国革命的火种。 这一说法是指中共“一大”( )

A.是中国新民主主义革命的开端 B.宣告中国共产党诞生

C.确立了以毛泽东为核心的正确领导 D.建立了社会主义制度

4、1921年中共一大确定党的奋斗目标是“用革命军队与无产阶级一起推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政,消灭资本家私有制。”这一目标 ( )

A.推动了国民大革命的发生 B.成为近期内党的工作中心

C.成为国共合作的指导思想 D.与当时中国国情存在很大差距

5、 1924年1月,中国国民党第一次全国代表大会,选举产生的第一届中央执行委员和候补委员24人中,有17人是共产党员。结合所学,对此理解正确的是( )

A.共产党控制了国民党???????????? B.共产党的实力超过了国民党

C.反映了孙中山与共产党合作的诚意???? D.国共合作以共产党为主导

6、毛泽东在一篇文章中说:“打倒帝国主义,打倒军阀,打倒贪官污吏,打倒土豪劣绅,这几个政治口号,真是不翼而飞,飞到无数乡村的青壮年老头子小孩子妇女们面前,一直钻进他们的脑子里去,又从他们的脑子里流到了他们的嘴上。”该文描述的这一现象表明( )

A.中国革命目标与民众需求相一致 B.国民党在农村调整扶助农工政策

C.中共工农武装割据理论日益成熟 D.中国革命性质开始发生根本转变

7、1927年7月24日,宋庆龄在声明中指出“我对于革命并没有灰心。使我失望的,只是有些领导过革命的人走上歧途。”此话针对的是( )

A.北伐战争的失误 B.国民党右派叛变革命

C.军阀纷争 D.国民党内部分裂对抗

8、在革命历史博物馆里,我们看到下列图片,历史老师要求用一个主题概括图中事件的教训, 你认为最突出的应该是( )

南昌起义 秋收起义

A 必须尽快解决农民土地问题 B 要不惜一切代价夺取大城市

C 必须走适合国情的革命道路 D 必须武装反抗国民党反动派

9、1930年,李立三说“乡村是统治阶级的四肢,城市才是他的头脑与心腹。单只斩断了他的四肢,而没有斩断他的头脑,炸裂他的心腹,还不能置他的最后死命。”这表明作者( )

A.是对“工农武装割据”理论的发展 B.正确认识了当时国情

C.强调城市与农村革命的均衡发展 D.实际否定了农村包围城市道路

10、1930年,鄂豫皖革命根据地英山县水稻单位面积产量增加二三成,有的甚至达到五成,出现“赤色区米价一元一斗,白色区一元只能买四五升”的情况。这主要是因为根据地( )

A.农民生产的积极性高涨 B.红军英勇奋战保卫农民生产

C.政府主要精力用于增产 D.人民打破国民党的经济封锁

11、互联网上发布着这样一首诗:“迷雾云遮难敞亮,宇寰久夜盼骄阳。柏宅楼上龙聚首,湘水岸边船起航,初战娄山标魄力,四夺赤水过长江。行程二万通华北,口口口口挽国邦。” 根据上下文的意思,口口口口处应该填写( )

A.遵义会议 B.南昌起义 C.秋收起义 D.土地革命

12、1937年11月,中国代表顾维钧在一次国际会议上说:“目前远东和平的恢复与维护,要求其他与会各国采取道义上的、物资上的、财政和经济上的具体行动。”否则,远东的暴力和动乱“就会达到不经受另一次世界大战的考验和磨难,就不可能制止和控制的程度”。他的主要目的在于( )

A.争取各国对华同情和帮助 B.警示世界大战爆发的可能性

C.批评列强对日的绥靖政策 D.敦促列强维护原有世界格局

13、陕甘宁边区在一份文件中讲到:“政府的各种政策,应当根据各阶级的共同利害出发,凡是只对一阶级有利,对另一阶级有害的便不能作为政策决定的依据……现在则工人、农民、地主、资本家,都是平等的权利。”这一精神的贯彻( )

A.推动了土地革命的顺利开展 B.适应了民族战争新形势的需要

C.巩固了国民革命的社会基础 D.壮大了反抗国民党政府的力量

14、观察并分析下表,从表格中能够得出下列哪一历史结论( )

抗日战争部分时期国民党军队阵亡人数统计表

A.国民党正面战场始终是抗日的主要战场 B、国民党军队对抗日战争作出了重大贡献

C、国民党是领导抗日战争胜利的根本力量 D、国共合作抗战是抗日战争胜利的根本保障

15、有学者认为“抗日战争是中国确立大国地位的起点”。主要是因为抗日战争( )

A.实现了中华民族的独立 B.加速了近代民主革命的进程

C.壮大了社会主义力量 D.对世界反法西斯战争贡献巨大

16、某班设计了“抗日战争”的网页,页面设置了“抗战爆发”“正面战场”“敌后战场”“抗战胜利”四个栏目。如果再增加一个栏目,最恰当的是( )

A.卢构桥事变 B. 淞沪会战 C. 日寇暴行 D. 日本投降

17、毛泽东在《解放战争第二年的战略方针》 中指出解放军要“举行全国性的反攻, 即以主力打到外线去, 将战争引向国民党区域” 。 执行这一任务的是( )

A.东北解放军打响辽沈战役 B. 人民解放军发动渡江战役

C. 刘邓大军挺进大别山 D. 粉碎国民党军队对陕北的进攻

18、下图是解放战争时期国共两党兵力对比图。由此可知,人民军队兵力总数占据优势始于()

A. 全面内战爆发时 B. 战略反攻开始前

C. 三大战役进行中 D.渡江战役结束后

19、有人形象地说:“南京既是中国近代史的起点,也是中国近代史的终点。”下列能够反映南京“是中国近代史的终点”的历史片段是( )

A.签订<南京条约> B.中华民国定都南京

C.日军在南京进行野蛮大屠杀 D.渡江战役胜利,人民解放军占领南京

20、“好花终须绿叶扶”、“一枝独秀不是春,万紫千红才是春”,这些说法最能说明新中国实行哪一项民主政治制度的必要性( )

A.人民代表大会制度 B.民族区域自治制度

C.多党合作与政治协商制度 D.基层民主自治制度

21 1954年12月,毛泽东在一次党内外人士座谈会上指出,政协仍有存在的必要,但是我们不能把政协搞成国家权力机关。此话的主要背景是( )

A.第一个五年计划的颁布 B.社会主义改造完成

C.人民代表大会制度的确立 D.中共八大召开

22.1953年6月24日《人民日报》报道:当选的代表李长凤老大娘笑着说话了,“旧社会妇女在街上说话都不行,哪有妇女的选举权。……今后大家有什么意见告诉我,我一定给大家带上去。”该新闻报道说明当时( )

A.人民民主原则得到落实 B.人民代表大会制建立

C.政治协商制度覆盖面广 D.民主政治建设法制化

23、下表为中华人民共和国成立以来,全国人大农村代表所代表的人口与城镇代表所代表的人口的比例变化,不能说明的是( )

A.农村与城镇代表比例趋向平衡 B.改革开放以来城镇化速度加快

C.城市和农村人口数量趋于接近 D.基层民主选举制度逐步的普及

24、有外国记者报道:“(中国)……有选举权的公民都集中在会场上,每一个人都可以投自己最信任的人一票,选出领导者。选举结果公布后,人们欢呼雀跃,燃放鞭炮,场面让人仿佛回到了古代雅典”这个 “场面”的出现是因为实施了( )

A.《中国人民政治协商会议共同纲领》 B.《中华人民共和国民族区域自治法》

C.《中华人民共和国村民委员会组织法》 D.《中华人民共和国行政诉讼法》

25、香港的确没有变:驾驶汽车依然右舵左行;每到周三晚上和周六下午,人们依然会涌入赛马场。但香港的确又发生了变化:一些关注政治的市民有了被街坊们选为立法会议员的可能,而这样的事情在港英时期根本无从发生。这里的变与不变( )

A.说明“一国两制”得到很好的实施 B.说明香港回归没有对民众产生深刻的影响

C.体现了香港居民生活方式的多元化 D.反映了回归前后香港社会制度的根本变化

26、“就在21世纪的钟声即将敲响之前,从神州大地上消除了最后一块帝国主义侵略造成的殖民地的残痕,完整而彻底地完成了民族独立的历史使命。”完成这一历史使命的根本保证是( )

A.“一国两制”的提出 B.“九二共识”的确定

C.中国国际威望的提高 D.中国国力的强大

27、1987年,台湾民众发起返乡运动,印发《我们已沉默了四十年》的传单30万份。传单写道:“难道我们没有父母?而我们的父母是生是死不得自知。我们只要求:‘生’则让我们回去奉上一杯茶;‘死’则让我们回去献上一炷香。”这一潮流促成了( )

A.两岸隔绝状态的打破 B.“九二共识”的达成

C.“和平统一”口号的提出 D.海峡两岸“三通”的开展

28、《中国人民政治协商会议共同纲领》规定:“对于国民党政府与外国政府所订立的各项条约和协定,中华人民共和国中央人民政府应加以审查,按其内容,分别予以承认,或修改,或重订。”体现此规定精神的外交政策是( )

A一边倒 B另起炉灶

C打扫干净屋子再请客 D和平共处五项原则

29、下列新中国实行的各版护照中,50年代版本反映的外交政策是( )

1949年版、50版、53版、58版护照为中俄文对照

71版、75版改为中法英文对照

80版将75版的“本护照前往下列国家和地区有效”改为“本护照前往世界各国有效”

A.“另起炉灶” B.“一边倒”

C.“打扫干净屋子再请客” D.不结盟

30、《人民日报》评论一次国际会议说:国家不分大小强弱,在国际关系中都应该享有平等的权利,它们的主权和领土完整都应该得到尊重,而不应受到侵犯。……任意摆布亚非人民命运的时代已经一去不复返了。这次会议最引人注目的是( )

A.新中国以五大国之一的身份参加 B.周恩来提出“求同存异”的方针

C.第一次提出了和平共处五项原则 D.中国恢复了在联合国的合法席位

31、20世纪50年代,中国提出和平共处五项原则,参加日内瓦会议和万隆会议并取得成功。这些成就( )

A.消除了意识形态对外交的影响???? B.体现了外交政策的独立自主精神

C.实现了不结盟外交的政策转变???? D.反映了中美关系从对抗走向缓和

32、这是一个早就该取得的胜利,这是联合国的胜利,也是世界人民的胜利。”许多第三世界国家的代表站起来高喊:“我们胜利了!中国万岁!”出现了联合国历史上空前未有的盛况,中国在外交上取得了划时代的胜利。这描绘的是( )

A. 中国恢复了在联合国的合法席位 B. 联合国承认了新中国的独立自主

C. 中美两国正式建立外交关系 D. 周恩来提出“求同存异”的方针

33、1970年美国总统外交政策咨文中有这样一段话:“我们预备与北京建立对话。我们不能接受其意识形态观点,或者共产主义中国必然在亚洲施展霸权的理念。但是我们也不希望对中国施加一种国际立场,否定了他的合法国家利益。”这段咨文反映出的新动向是( )

A.美国强调中美意识形态之间的差异 B.中美关系开始走上正常化道路

C.美国愿意与中国改善外交关系 D.美国采取遏制中国的外交政策

34、基辛格,见证中美外交风云的?活化石?,他在其著作《论中国》中指出中美之间的合作关系?对全球的稳定与和平至关重要?,如果两国之间进入冷战状态。?将阻止太平洋两岸一代人的进步?。下列有利于中美两国共同发展的事件是( )

A.签订《中美友好通商航海条约》 B.朝鲜战争的爆发

C.美国向联合国大会提出?双重代表权案? D.签署《中美联合公报》

35、毛泽东曾经说过:“中美关系正常化是一把钥匙。这个问题解决了,其他的问题就迎刃而解了”下列属于他说的“钥匙效应”的是( )

A.中国重返联合国 B.中苏关系全面破裂

C.美日联盟更加紧密 D.中日两国正式建交

36、1988年12月6日,第43届联合国大会一致同意中国加入联合国维持和平行动特别委员会。自1990年以来,中国先后参加18项维和行动,累计派出1.47万余人的维和军事人员.这一行动表明我国( )

A.主导了联合国维和行动 B.深化拓展新型区域合作

C.推进“一带一路”战略 D.树立负责任的大国形象

37、“根据它用某国文字发行的份数,不仅可以相当准确地判断该国工人运动的状况,而且可以相当准确地判断该国大工业发展的程度。”这句话中的“它”指的是( )

A.《四月提纲》 B.《共产党宣言》

C.《大抗议书》 D.《人权宣言》

38、下列关于巴黎公社的表述,正确的是( )

A.公社实行直接民主的政治制度 B.公社标志着马克思主义的诞生

C.人民有权罢免公社公职人员 D.公社是世界上第一个社会主义国家

39、“二月革命后布尔什维克党到底应当采取什么样的策略,一直处于模糊不定的状态,直到列宁回国提出‘四月提纲’,才有了较为明确的行动纲领。”这个“行动纲领”是指( )

A.取得广大工农群众的支持 B.武力推翻资产阶级临时政府的统治

C.实现向社会主义革命的转变 D.退出帝国主义世界大战

40、1917年4月,列宁不赞成立即推翻临时政府,主张首先争取全部政权归苏维埃,逐步建立无产阶级专政。1917年10月,党中央决定近期起义推翻临时政府。这一政策变化( )

A.完成了资产阶级民主革命 B.受国内政治形势的影响

C.确立了社会主义革命方针 D.满足了国民的和平要求

二、非选择题(共20分)

41、民主法制是人类孜孜以求的理想,也是中国人民长期为之奋斗的目标。阅读下列材料,回答问题。

材料一??在一个世纪的历史上,第一次建立起一个具有较为合理的政治制度的、安全可靠值得信赖的政府(即使它不能提供政治上的自由和民主),这本身就是一项重要的历史成就,而且也是一项独一无二的成就……孙中山称之为‘一盘散沙’的中国,迅速凝聚成一个具有强烈的民族使命感的强大的现代民族国家。

--【美】莫里斯?迈斯纳《毛泽东的中国与后毛泽东的中国》

材料二??如果做更深入的思考就会发现,……难以准确把握我国社会的主要矛盾,造成以“阶级斗争为纲”的错误。这一错误不可避免地使人民内部矛盾不是以法律化、制度化的民主方法来解决……从而混淆了国体民主和政体民主,把精力过多的集中在国体民主上而忽视了本应是重点的政体民主建设。与此相适应,党的治国方略、方式就不是与法律化、制度化民主政治建设?相适应的“依法治国”,而只能是适合阶级斗争的“政策治国”。……以上三方面交织在一起,相互强化,最终导致“文革”悲剧。

--宋新滨《新中国的民主政治建设及启示》

材料三??为了保障农村村民实行自治,由村民群众依法办理自己的事情,发展农村基层民主,促进农村社会主义物质文明和精神文明建设,根据宪法,制定本法。……村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织,实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。

--1998年第九届全国人大常务委员会第五次会议决议请回答:

(1)据材料一,指出新中国民主政治建设的前提。针对“它不能提供政治上的自由和民主”这一谬误,列举 建国初期民主政治建设的主要成就(4分)。

(2)据材料二,指出“文革”时期民主法制遭到破坏的原因是什么?作者认为解决问题的主要策略是什么?(7分)。

(3)材料三反映了我国社会主义建设新时期创立的哪一制度?该制度有何特点?(4分)

(4)综合上述材料,概括新中国民主政治建设发展过程中的阶段特征。从中你可以得到什么认识?(5分)

高一历史答案:

DABDC ABCDA AABBD CCCDC CADCA

DABBB BACDD DBCCB

(1)前提:强大的现代民族国家的建立(新中国的成立).(1分)

成就:创立了人民代表大会制度;中共领导的多党合作和政治协商制度;民族区域自治制度。(3分)

(2)原因:没有准确把握中国社会主要矛盾;忽视政体民主建设;仅依靠“政策治国”.(6分)

策略:依法治国(分1)

(3)制度:农村基层民政治.(2分)

特点:广泛性、直接选举等(任意一条2分).

(4)特征:初建:曲折;发展完善.(3分)

认识:民主政治建设的长期性;民主政治建设依据国情;民主政治是历史发展的必然(任意一条2分).

同课章节目录