黑龙江省鹤岗第一高级中学2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 黑龙江省鹤岗第一高级中学2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题 Word版含答案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 479.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-01-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

鹤岗市第一高中2020级高一学年期末考试试题

历 史

一、单选题(共40道题,共60分,每小题1.5分)

1.据现有的考古资料显示,中华文明的祖先分别在多个区域创造了原始文化。目前,我们已经发现的遗址数以万计,这些遗址既存在进行原始农业生产等共性特点,又能显示出不同地域间不同的文化风采。这体现了中华文明( )

A.分布广泛 B.中原为核心 C.多元一体 D.源远流长

2.据《礼记》记载:“天子之豆(古代盛食器具)二十有六,诸公十有六,诸侯十有二,上大夫八,下大夫六。”这种规定反映的本质是( )

A.严格的等级制度 B.天子生活的奢侈

C.生活水平不断的提高 D.各地经济发展不平衡

3.根据下列材料,可以得出的结论是( )

A.秦国日益强盛为统一奠定基础 B.秦的暴政导致了秦朝的灭亡

C.秦统一及开创制度被高度评价 D.秦朝幅员辽阔社会经济繁荣

4.习近平总书记指出:“我们推进改革开放的原则是胆子要大、步子要稳,图难于其易,为大于其细。天下难事,必作于易;天下大事,必作于细。”句中的古典名句最有可能出自( )

A.《论语》 B.《孟子》 C.《道德经》 D.《韩非子》

5.春秋时期,中原各国因社会发展较先进而自称为华夏,内迁戎狄蛮夷与诸夏部族交错杂居,进入战国之后,戎狄蛮夷逐渐融入华夏族。这表明( )

A.汉民族实际已形成 B.生产力的不断发展进步

C.族群矛盾基本解决 D.华夏认同观念逐渐形成

6.汉武帝为巩固中央集权而接纳董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议。这里的“儒术”指( )

A.糅合了道家、阴阳家等学说的儒学

B.糅合了西方民主、科学思想的儒学

C.吸收了佛教、道教等思想的儒术

D.吸收了基督教、伊斯兰教等思想的儒学

7.东晋时期琅琊王氏家族与当时皇室力量势均力敌,甚至还有过之,当时百姓称之为“王与马,共天下”。王氏家族代表着魏晋时期世代把持官位,享受政治、经济等方面特权的社会阶层是( )

A.封爵领将 B.士族门阀 C.节度使 D.外戚势力

8.中国经济史专家全汉昇先生称:“隋炀帝因为要游幸江都而开凿的运河,完成不久以后......变为唐宋帝国的大动脉。”其强调的是隋炀帝开凿大运河( )

A.造就了唐宋帝国的空前繁荣 B.为唐朝的统一奠定了基础

C.促进了南北经济文化交流 D.加快了隋朝的统一进程

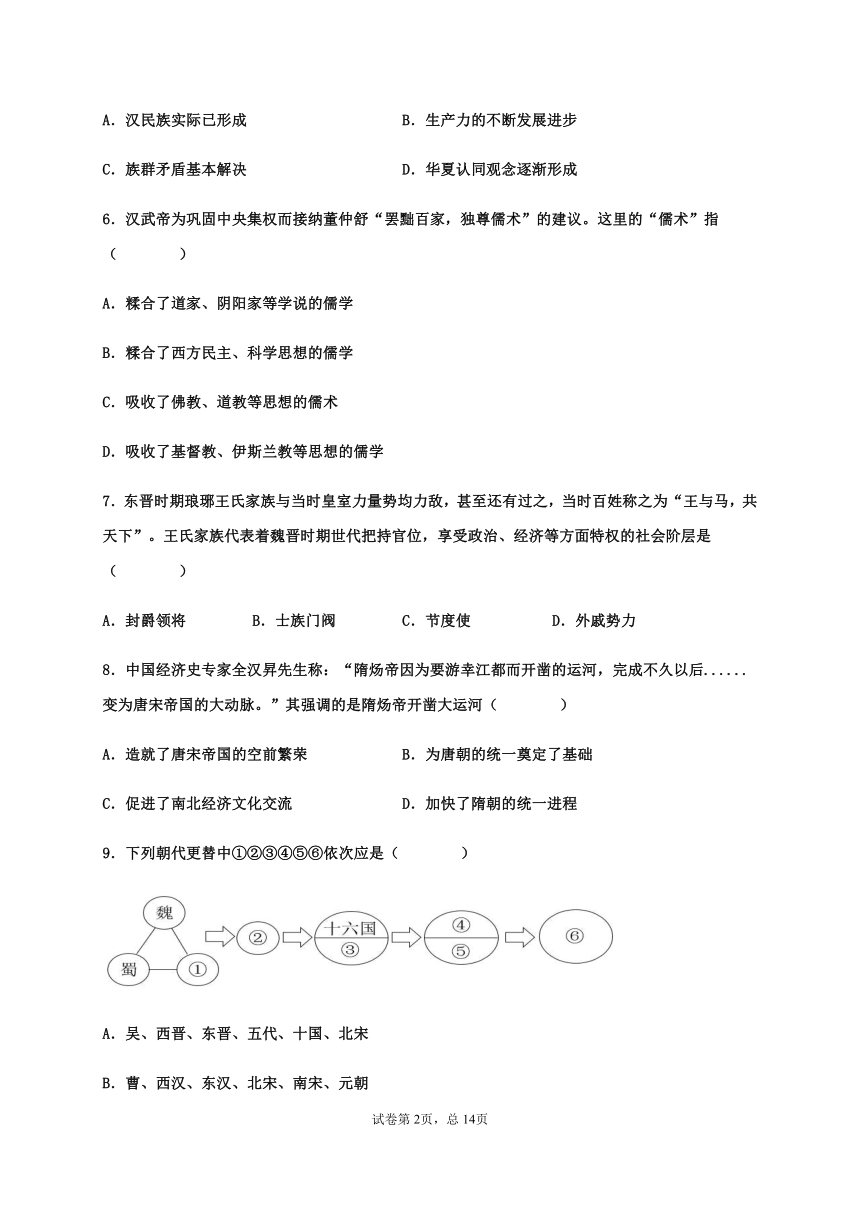

9.下列朝代更替中①②③④⑤⑥依次应是( )

A.吴、西晋、东晋、五代、十国、北宋

B.曹、西汉、东汉、北宋、南宋、元朝

C.曹、西汉、东汉、北宋、南宋、隋唐

D.吴、西晋、东晋、北朝、南朝、隋唐

10.下列选官制度的标准按顺序排列正确的是世官制(夏商周)→察举制(汉朝)→九品中正制(魏晋南北朝)→科举制(隋唐宋)( )

A.血缘→考试成绩→品行才学→门第声望

B.功绩→考试成绩→品行才学→门第声望

C.血缘→品行才学→门第声望→考试成绩

D.血缘→门第声望→品行才学→考试成绩

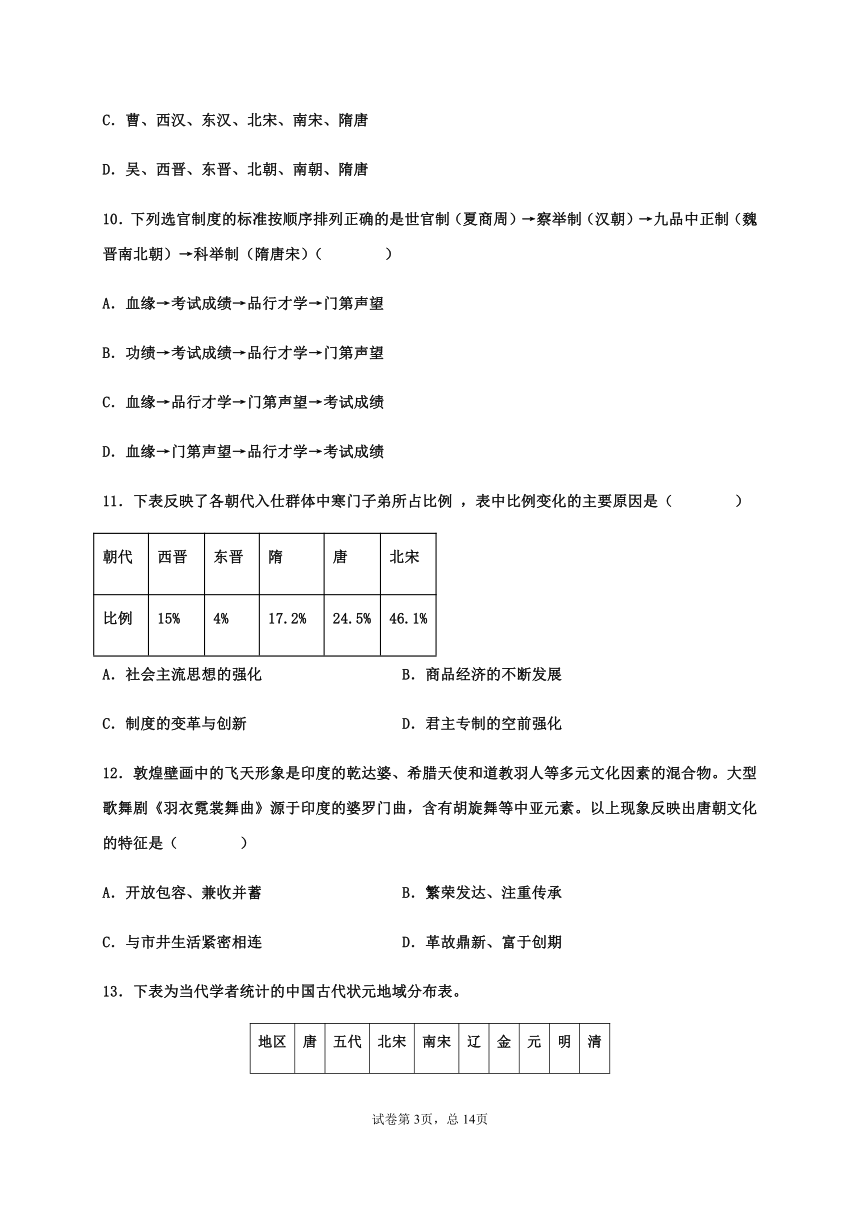

11.下表反映了各朝代入仕群体中寒门子弟所占比例 ,表中比例变化的主要原因是( )

朝代

西晋

东晋

隋

唐

北宋

比例

15%

4%

17.2%

24.5%

46.1%

A.社会主流思想的强化 B.商品经济的不断发展

C.制度的变革与创新 D.君主专制的空前强化

12.敦煌壁画中的飞天形象是印度的乾达婆、希腊天使和道教羽人等多元文化因素的混合物。大型歌舞剧《羽衣霓裳舞曲》源于印度的婆罗门曲,含有胡旋舞等中亚元素。以上现象反映出唐朝文化的特征是( )

A.开放包容、兼收并蓄 B.繁荣发达、注重传承

C.与市井生活紧密相连 D.革故鼎新、富于创期

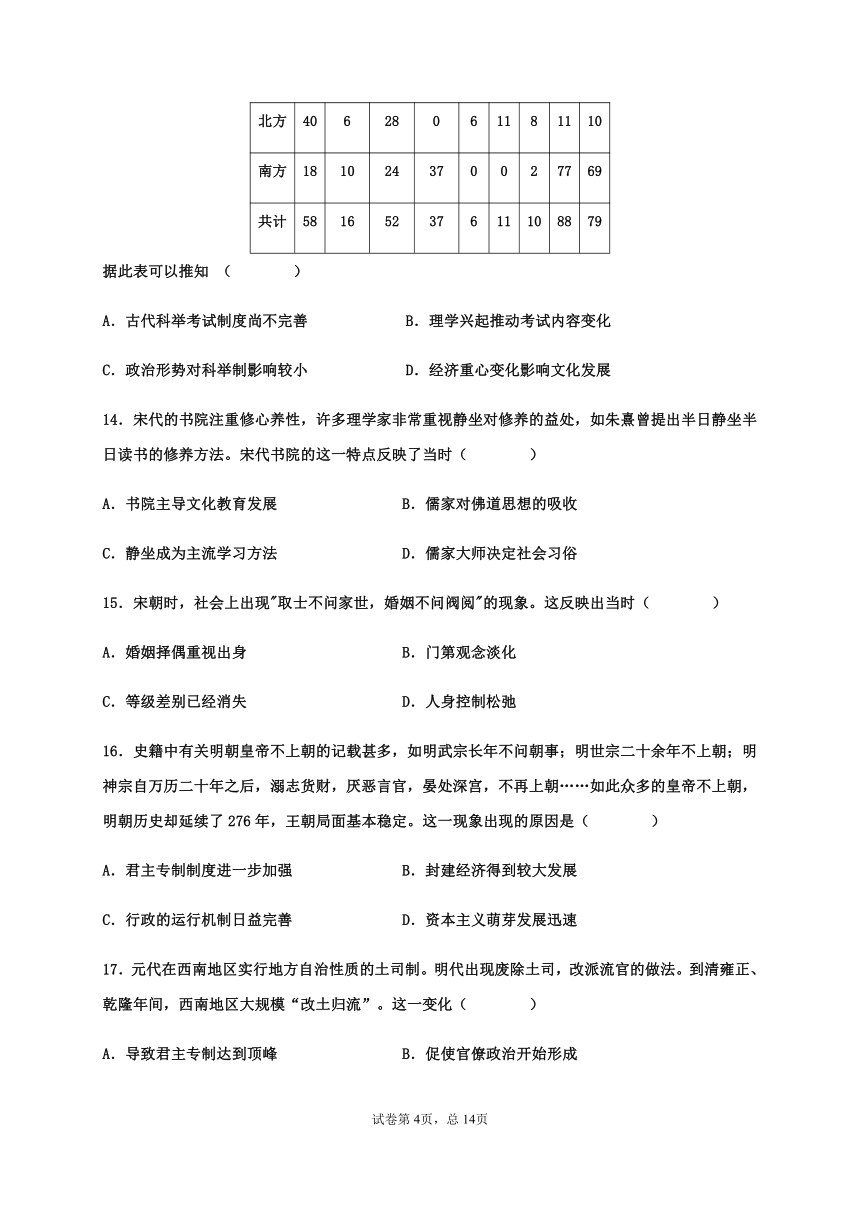

13.下表为当代学者统计的中国古代状元地域分布表。

地区

唐

五代

北宋

南宋

辽

金

元

明

清

北方

40

6

28

0

6

11

8

11

10

南方

18

10

24

37

0

0

2

77

69

共计

58

16

52

37

6

11

10

88

79

据此表可以推知 ( )

A.古代科举考试制度尚不完善 B.理学兴起推动考试内容变化

C.政治形势对科举制影响较小 D.经济重心变化影响文化发展

14.宋代的书院注重修心养性,许多理学家非常重视静坐对修养的益处,如朱熹曾提出半日静坐半日读书的修养方法。宋代书院的这一特点反映了当时( )

A.书院主导文化教育发展 B.儒家对佛道思想的吸收

C.静坐成为主流学习方法 D.儒家大师决定社会习俗

15.宋朝时,社会上出现"取士不问家世,婚姻不问阀阅"的现象。这反映出当时( )

A.婚姻择偶重视出身 B.门第观念淡化

C.等级差别已经消失 D.人身控制松弛

16.史籍中有关明朝皇帝不上朝的记载甚多,如明武宗长年不问朝事;明世宗二十余年不上朝;明神宗自万历二十年之后,溺志货财,厌恶言官,晏处深宫,不再上朝……如此众多的皇帝不上朝,明朝历史却延续了276年,王朝局面基本稳定。这一现象出现的原因是( )

A.君主专制制度进一步加强 B.封建经济得到较大发展

C.行政的运行机制日益完善 D.资本主义萌芽发展迅速

17.元代在西南地区实行地方自治性质的土司制。明代出现废除土司,改派流官的做法。到清雍正、乾隆年间,西南地区大规模“改土归流”。这一变化( )

A.导致君主专制达到顶峰 B.促使官僚政治开始形成

C.强化了中央政府的统治 D.加剧了西南地区的落后

18.清朝雍正帝为了能了解各级官员的真实情况,解决各部门存在的报喜不报忧的弊端,进一步完善了密折奏事制度。主要是扩大了撰写密奏的人的范围,先后拥有密折奏事权的可达1000多人。由此可见,密折制度( )

A.加强了皇帝对官吏的监管 B.继承了明朝厂卫制度的传统

C.激化了各级官员间的矛盾 D.完善了古代监察制度的职能

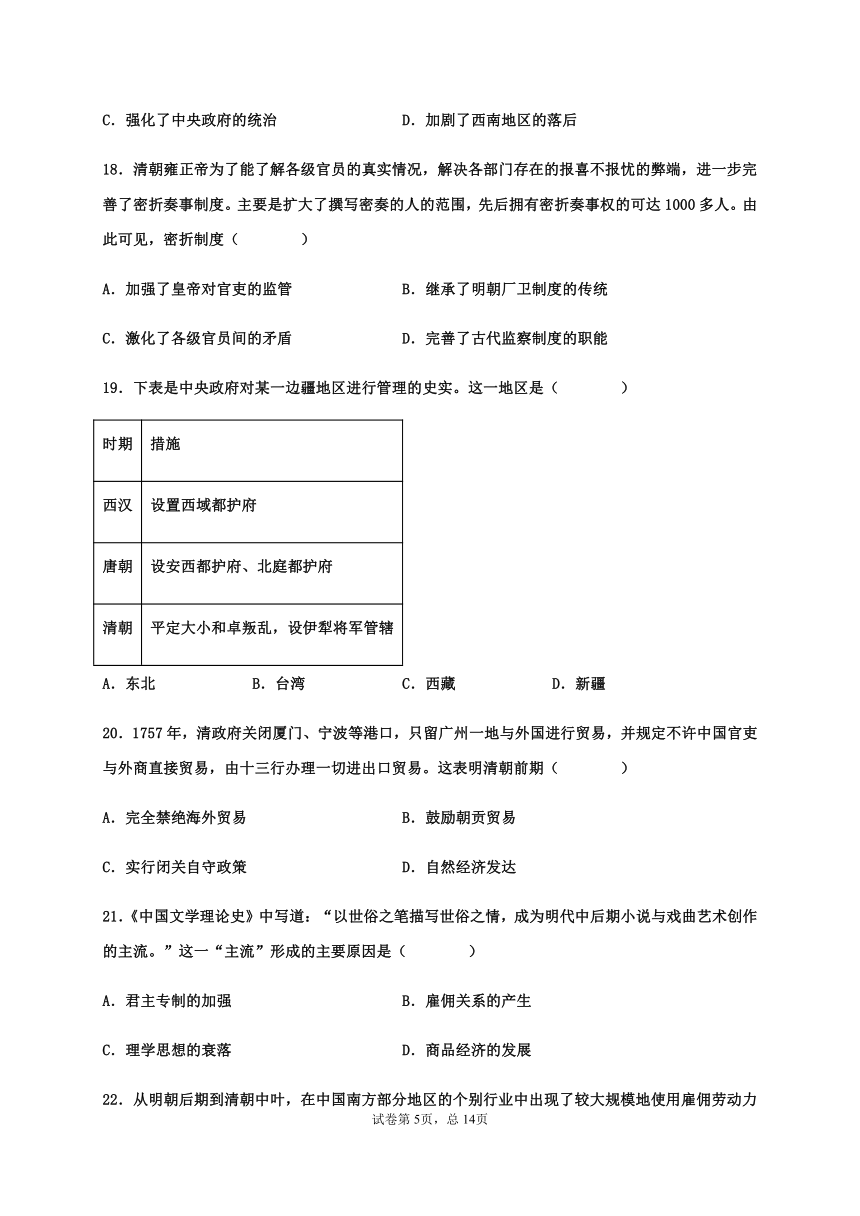

19.下表是中央政府对某一边疆地区进行管理的史实。这一地区是( )

时期

措施

西汉

设置西域都护府

唐朝

设安西都护府、北庭都护府

清朝

平定大小和卓叛乱,设伊犁将军管辖

A.东北 B.台湾 C.西藏 D.新疆

20.1757年,清政府关闭厦门、宁波等港口,只留广州一地与外国进行贸易,并规定不许中国官吏与外商直接贸易,由十三行办理一切进出口贸易。这表明清朝前期( )

A.完全禁绝海外贸易 B.鼓励朝贡贸易

C.实行闭关自守政策 D.自然经济发达

21.《中国文学理论史》中写道:“以世俗之笔描写世俗之情,成为明代中后期小说与戏曲艺术创作的主流。”这一“主流”形成的主要原因是( )

A.君主专制的加强 B.雇佣关系的产生

C.理学思想的衰落 D.商品经济的发展

22.从明朝后期到清朝中叶,在中国南方部分地区的个别行业中出现了较大规模地使用雇佣劳动力现象。这一现象的出现反映了中国手工业( )

A.生产技术的提高 B.资本投入的减少

C.经营方式的进步 D.海外市场的扩大

23.历史发展既有传承又有创新。下列信息,全都属于中国古代同一个朝代的是( )

A.董仲舒、翻车、白瓷、《清明上河图》

B.京剧、关汉卿、《聊斋志异》、《齐民要术》

C.楷书、王羲之、嵩山少林、《石氏星表》

D.行省制、黄道婆、《窦娥冤》、《农书》

24.顾炎武在《天下郡国利病书》中称“虽穷乡亦有银秤”,在某些经济发达地区还出现“银租”,即地租折收银两,甚至有些地区或工种已有以银计价的雇工工资。这反映出( )

A.商品经济发展迅速 B.民族资本主义已出现

C.自然经济开始解体 D.白银货币化进程完成

25.1842年的中英《南京条约》中,最能反映英国发动鸦片战争根本意图的是( )

①割香港岛给英国 ②赔款2100万银元 ③开放五处通商口岸 ④协定关税

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

26.某学者说:“农民造反者……长歌涌入金陵,开始建造人间小天堂,曾是他们的喜剧;天京陷落……则是他们的悲剧。”“他们”从“喜剧”走向“悲剧”的根本原因是( )

A.定都天京的战略失误 B.“人间小天堂”的腐朽享乐

C.绝对平均的社会纲领 D.农民阶级的局限性

27.1894年,当时日本国内舆论普遍宣扬:甲午中日战争是文明之战、解放之战、救

亡之战。文明之战是指一种先进文化战胜落后文化;解放之战是指解放中国、光复中原;

救亡之战是指黄种人团结起来,共同对付西方。下列各项对这种观点认识最准( )

A.正确分析了战争爆发原因 B.试图竭力掩盖战争的本质

C.准确分析了中日两国国情 D.表明中国备受侵略的事实

28.义和团运动的直接作用是( )

A.抗击了清政府的反动统治,加速了它的灭亡

B.粉碎了帝国主义瓜分中国的狂妄计划

C.暴露了清政府的本质,促进了人民的觉醒

D.促进了资产阶级民主革命的兴起

29.颜柄罡在《戊戌变法与中国现代化进程》中提到:戊戌变法倡导博爱、平等、自由、人权等思想观念并没有因为变法的失败而消失其影响,相反,更加深入……构成了中国现代化的逻辑起点。材料反映了( )

A.戊成变法促进了人们思想的解放 B.戊成变法提倡实行君主立宪制

C.戊成变法是中国现代化的起步 D.戊戌变法因为戊戌政变而失败

30.近代有一不平等条约,其部分内容如下:惩办“得罪”列强的官员;派亲王.大臣到德国、日本赔罪;在北京东交民巷-带设使馆区,各国可在使馆区驻兵,中国人不准在区内居住;各国可以在北京至山海关铁路沿线驻兵。该不平等条约是( )

A.《南京条约》 B.《天津条约》 C.《北京条约》 D.《辛丑条约》

31.有学者指出,戊戌变法不是洋务运动的简单继续,而是有质的飞跃。这一“质的飞跃”体现在,戊戌变法( )

A.依靠没有实权的皇帝 B.是资产阶级领导的一次政治改革运动

C.是一场自上而下的改革 D.措施中没有涉及君主立宪的政治主张

32.康有为在《孔子改制考》中把孔子说成是变法改制的先师,这说明的最实质的问题是( )

A.孔子在中国社会有很大影响

B.维新派没有自己的理论体系和崇拜的偶像

C.民族资产阶级的软弱

D.认为西方的资产阶级政治理论不符合中国的国情

33.中华民国南京临时政府成立时实行总统制,《中华民国临时约法》改总统制为责任内阁制,袁世凯正式就任大总统后又改责任内阁制为总统制。上述现象反映的实质问题是( )

A.责任内阁制在中国行不通 B.民主与专制的斗争激烈

C.中国完全缺乏民主共和的社会基础 D.专制独裁的传统在中国没有受到冲击

34.学者陈旭麓认为:“辛亥革命为1911年的历史打了一个用铁和血铸成的句号……它是一条分 界线。”作者认为辛亥革命成为“分界线”的主要理由是( )

A.动摇了儒家思想的正统地位 B.推翻了两千多年的封建制度

C.实现了生活上的移风易俗 D.结束了君主专制制度

35.下表是1914—1919年中国部分统计数据。

农户

1914—1918年

减少1500多万户

耕地

1914—1918年

减少2600多万亩

荒地

1914—1918年

增加4900多万亩

陆军

1914—1919年

增加92万多人

军费

1916—1918年

增加5000多万元

影响上表数据变化的主要因素是( )

A.民族工业的迅速发展 B.西方列强侵略加剧

C.自给自足的小农经济 D.北洋军阀割据混战

36.20世纪20年代,中国共产党某次全国代表大会指出:当前中国革命的性质是民主主义革命;民族资产阶级也是革命的力量之一;革命的对象是帝国主义和封建军阀。这次全国代表大会( )

A.正式宣告了中国共产党成立 B.推动了革命统一战线的建立

C.标志着国民革命运动的兴起 D.标志着中共由幼稚走向成熟

37.1924-1927年间,轰轰烈烈的国民大革命划破了浓重的黑暗,工人运动、农民运动蓬勃发展,北伐胜利进军,革命浪席卷全国。这说明( )

A.工农运动推动大革命发展 B.政党联合产生了巨大力量

C.北伐战争取得了重大成果 D.第一次国共合作取得成功

38.学者傅斯年曾指出:“从(1919年)五月四日以后,中国算有了社会了。中国人从发现世界以后,这一觉悟是一串的:第一层是国力的觉悟;第二层是政治的觉悟;现在是文化的觉悟,将来是社会的觉悟。”材料中“文化的觉悟”( )

A.延续了“中体西用”的陈旧观念 B.确立了“三权分立”的民主体制

C.加快了清朝统治走向覆灭的进程 D.动摇了传统封建礼教的统治地位

39.美国著名记者埃德加·斯诺在《红星照耀中国》一书中写道:“冒险、探索、发现、勇气、艰难困苦、英勇牺牲、忠心耿耿.令人惊诧的革命乐观情绪,像一把火焰,贯穿着这一切,他们无论在人力面前,或者在大自然面前、死亡面前,都绝不承认失败。”斯诺评价的历史事件是( )

A.五四运动 B.红军长征 C.北伐战争 D.抗日战争

40.毛泽东在一次报告中说:帝国主义和国民党……不但组织了武装力量进行军事上的“围剿”,而且在经济上实行残酷的封锁政策。然而我们领导广大的群众和红军,不但屡次击溃了敌人的“围剿”,而且从事于一切可能的和必须的经济建设,去冲破敌人的经济封锁的毒计。该报告( )

A.反映了北伐战争的顺利开展 B.表明了土地革命的成效显著

C.体现了抗战必胜的坚定信念 D.显示了解放全国的光明前途

二、材料分析题(共3道,共40分,41题10分,42题12分,43题18分)

41.(10分)市镇经济的兴起和发展是商品经济繁荣的缩影。阅读下列材料:

材料一 宋辽西夏对峙时期,北宋的东京开封府是最大的商业中心,此外还有一些地区性商业都会。这些大商业城市已完全突破坊和市的限制,商业活动也更为自由。在县城下面, 有许多镇市,城镇郊外的农村还有草市定期集市贸易。在南宋统治区内,商业以杭州为中心, 在长江流域及江南广大地区继续发展。

——摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

材料二 原本中国古代的城市以城为主,纯粹体现工商贸易功能的市镇,要到唐宋之际 才出现,而明朝中后期是一个高峰。尤其是江南苏、松、杭、嘉、湖地区的许多著名市镇, 都是在那时形成的。这些市镇中的居民,已经从农业人口中分离出来,大多从事纺织业。工商集贸性质市镇兴起,使得农业人口与手工业和商业人口的比例发生了变化。而流向城市的大量游民,又成为雇佣工人的后备队伍。城市和商业进一步繁荣,具有明显经济职能的城市在增加。到清朗前期,广东佛山镇在内的“天下四大镇”在专业性市镇的基础上发展成为新兴的城市。

——摘编自刘克、朱汉国《历史学习精要》

完成下列要求:

(1)据材料一,概括两宋时期商品经济发展的表现。(3分)

(2)据材料二,概括江南市镇的特点。(3分)

(3)据材料二并结合所学知识,简析明清商品经济发展对中国社会产生的影响。(4分)

42.(12 分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 人民英雄纪念碑下层大须弥座束腰部四面镶嵌着八块巨大的汉白玉浮雕,东面为“虎门销烟”“金田起义”,南为“武昌起义”“五四运动”“五卅运动”,西为“南昌起义”“抗日游击战争”,北是正面,为“胜利渡长江”,在它的两旁,有两幅主题为“支援前线”和“欢迎人民解放军”的浮雕。某校高一学生选择了以下三块浮雕为研究性学习的素材。

材料二 世界人民反法西斯战争时间统计简表

战场名称

开始时间

终止时间

小计

欧洲战场

1939 年 9 月 1 日

1945 年 5 月 8 日

4 年 8 个月零 8 天

苏德战场

1941 年 6 月 22 日

1945 年 5 月 8 日

3 年 10 个月零 17 天

太平洋战场

1941 年 12 月 8 日

1945 年 9 月 2 日

3 年零 8 个月

中国战场

1931 年 9 月 18 日

1945 年 9 月 2 日

13 年 11 个月零 16 天

苏联对日作战

1945 年 8 月 9 日

1945 年 9 月 2 日

25 天

(1)根据材料一并结合所学知识,指出三块汉白玉浮雕的历史意义。(6 分)

(2)根据材料二,概括中国战场的特点。(4 分) 根据以上材料,说明近代以来中国人民承担的历史使命。(2 分)

43.(18分)阅读下列材料:

材料一 夷之长技三:一战舰,二火器,三养兵练兵之法。……请于广东虎门外之沙角、大角二处,置造船厂一,火器局一。行取佛兰西、弥利坚二国各来一二人,分携西洋工匠至粤,司造船械,并延西洋柁师,司教行船演炮之法,……必使中国水师,可以驶楼船于海外,可以战洋夷于海中。

——魏源《海国图志》

材料二 在近代文明的转型中,世界力图“改变中国”,而我们不能只是仇恨和愤怒,我们不能狭隘地站在爱新觉罗家族政权的立场上,而是应该站在文明中国的立场上。“清代中国”需要改变,封闭和孤立的,腐朽和没落的,我们自己也在内部改变,无论是洋务运动,还是戊戌变法,无论是辛亥革命,还是新民主主义革命,无论是李鸿章,还是康有为,无论是孙中山,还是毛泽东,中国先进的知识分子都在尝试利用各种方法,内部改变着“清代中国”,不断催生着一个新中国。

——裴钰《改变中国》

请回答:

(1)材料一体现了魏源的什么核心思想主张?有何重要影响?(4分)

(2)据材料二及所学知识,回答近代前期(五四运动前)在近代文明的转型中促使中国“内部改变”的指导思想分别有哪些?(8分)这一改变过程经历了哪几个层次?(2分)

(3)综合上述材料,概括近代中国的思想解放在“改变中国”中的作用?(4分)

鹤岗市第一高中2020级高一学年期末考试试题 历史试题参考答案

一、选择题(共40分 每小题1.5分)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

A

C

C

D

A

B

C

D

C

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

A

D

B

B

C

C

A

D

C

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

D

C

D

A

C

D

B

B

A

D

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

B

C

B

D

D

B

B

D

B

B

二、材料分析题(共40分)

41.(10分)

(1)表现:出现许多地区性商业都会;商业活动突破空间限制;商业中心南移。(3分)

(2)特点:大多形成于明朝中后期:市镇居民从业结构变化;出现雇佣劳动;专业性市镇发展为新兴城市。 (3分 4点取3点,每点1分)

(3)影响:冲击着自然经济;新的生产关系萌芽(雇佣关系)出现;市民阶层不断扩大:传统重农抑商思想受到冲击。(4分,每点1分)

42.(12分)

(1)南昌起义,打响了武装反抗国民党反动派的第一枪。抗日敌后游击战,为抗日战争的胜利做出巨大的贡献。胜利渡长江,解放全中国,国民党在大陆的反动统治覆灭,新民主主义革命胜利。(6分,每点2分)

(2)特点:开始时间早,持续时间长;是世界反法西斯战争的重要组成部分。(4分)使命:反封建反侵略,争取民族独立和人民自由幸福。(2分)

32.(18分)

(1)主张:“师夷长技以制夷”。(2分)影响:开眼看世界,迈出向西方学习第一步;或启迪人们向西方学习,寻求强国御辱之道。(2分)

(2)指导思想:“中体西用”;维新思想;三民主义(民主共和);民主和科学。(8分每点2分)层次:由学技术(器物)到学制度到学思想文化;(2分)

(3)作用:推动中国救亡图存;推动近代化进程;推动中国社会转型。(4分,3点选2点,每点2分)

历 史

一、单选题(共40道题,共60分,每小题1.5分)

1.据现有的考古资料显示,中华文明的祖先分别在多个区域创造了原始文化。目前,我们已经发现的遗址数以万计,这些遗址既存在进行原始农业生产等共性特点,又能显示出不同地域间不同的文化风采。这体现了中华文明( )

A.分布广泛 B.中原为核心 C.多元一体 D.源远流长

2.据《礼记》记载:“天子之豆(古代盛食器具)二十有六,诸公十有六,诸侯十有二,上大夫八,下大夫六。”这种规定反映的本质是( )

A.严格的等级制度 B.天子生活的奢侈

C.生活水平不断的提高 D.各地经济发展不平衡

3.根据下列材料,可以得出的结论是( )

A.秦国日益强盛为统一奠定基础 B.秦的暴政导致了秦朝的灭亡

C.秦统一及开创制度被高度评价 D.秦朝幅员辽阔社会经济繁荣

4.习近平总书记指出:“我们推进改革开放的原则是胆子要大、步子要稳,图难于其易,为大于其细。天下难事,必作于易;天下大事,必作于细。”句中的古典名句最有可能出自( )

A.《论语》 B.《孟子》 C.《道德经》 D.《韩非子》

5.春秋时期,中原各国因社会发展较先进而自称为华夏,内迁戎狄蛮夷与诸夏部族交错杂居,进入战国之后,戎狄蛮夷逐渐融入华夏族。这表明( )

A.汉民族实际已形成 B.生产力的不断发展进步

C.族群矛盾基本解决 D.华夏认同观念逐渐形成

6.汉武帝为巩固中央集权而接纳董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议。这里的“儒术”指( )

A.糅合了道家、阴阳家等学说的儒学

B.糅合了西方民主、科学思想的儒学

C.吸收了佛教、道教等思想的儒术

D.吸收了基督教、伊斯兰教等思想的儒学

7.东晋时期琅琊王氏家族与当时皇室力量势均力敌,甚至还有过之,当时百姓称之为“王与马,共天下”。王氏家族代表着魏晋时期世代把持官位,享受政治、经济等方面特权的社会阶层是( )

A.封爵领将 B.士族门阀 C.节度使 D.外戚势力

8.中国经济史专家全汉昇先生称:“隋炀帝因为要游幸江都而开凿的运河,完成不久以后......变为唐宋帝国的大动脉。”其强调的是隋炀帝开凿大运河( )

A.造就了唐宋帝国的空前繁荣 B.为唐朝的统一奠定了基础

C.促进了南北经济文化交流 D.加快了隋朝的统一进程

9.下列朝代更替中①②③④⑤⑥依次应是( )

A.吴、西晋、东晋、五代、十国、北宋

B.曹、西汉、东汉、北宋、南宋、元朝

C.曹、西汉、东汉、北宋、南宋、隋唐

D.吴、西晋、东晋、北朝、南朝、隋唐

10.下列选官制度的标准按顺序排列正确的是世官制(夏商周)→察举制(汉朝)→九品中正制(魏晋南北朝)→科举制(隋唐宋)( )

A.血缘→考试成绩→品行才学→门第声望

B.功绩→考试成绩→品行才学→门第声望

C.血缘→品行才学→门第声望→考试成绩

D.血缘→门第声望→品行才学→考试成绩

11.下表反映了各朝代入仕群体中寒门子弟所占比例 ,表中比例变化的主要原因是( )

朝代

西晋

东晋

隋

唐

北宋

比例

15%

4%

17.2%

24.5%

46.1%

A.社会主流思想的强化 B.商品经济的不断发展

C.制度的变革与创新 D.君主专制的空前强化

12.敦煌壁画中的飞天形象是印度的乾达婆、希腊天使和道教羽人等多元文化因素的混合物。大型歌舞剧《羽衣霓裳舞曲》源于印度的婆罗门曲,含有胡旋舞等中亚元素。以上现象反映出唐朝文化的特征是( )

A.开放包容、兼收并蓄 B.繁荣发达、注重传承

C.与市井生活紧密相连 D.革故鼎新、富于创期

13.下表为当代学者统计的中国古代状元地域分布表。

地区

唐

五代

北宋

南宋

辽

金

元

明

清

北方

40

6

28

0

6

11

8

11

10

南方

18

10

24

37

0

0

2

77

69

共计

58

16

52

37

6

11

10

88

79

据此表可以推知 ( )

A.古代科举考试制度尚不完善 B.理学兴起推动考试内容变化

C.政治形势对科举制影响较小 D.经济重心变化影响文化发展

14.宋代的书院注重修心养性,许多理学家非常重视静坐对修养的益处,如朱熹曾提出半日静坐半日读书的修养方法。宋代书院的这一特点反映了当时( )

A.书院主导文化教育发展 B.儒家对佛道思想的吸收

C.静坐成为主流学习方法 D.儒家大师决定社会习俗

15.宋朝时,社会上出现"取士不问家世,婚姻不问阀阅"的现象。这反映出当时( )

A.婚姻择偶重视出身 B.门第观念淡化

C.等级差别已经消失 D.人身控制松弛

16.史籍中有关明朝皇帝不上朝的记载甚多,如明武宗长年不问朝事;明世宗二十余年不上朝;明神宗自万历二十年之后,溺志货财,厌恶言官,晏处深宫,不再上朝……如此众多的皇帝不上朝,明朝历史却延续了276年,王朝局面基本稳定。这一现象出现的原因是( )

A.君主专制制度进一步加强 B.封建经济得到较大发展

C.行政的运行机制日益完善 D.资本主义萌芽发展迅速

17.元代在西南地区实行地方自治性质的土司制。明代出现废除土司,改派流官的做法。到清雍正、乾隆年间,西南地区大规模“改土归流”。这一变化( )

A.导致君主专制达到顶峰 B.促使官僚政治开始形成

C.强化了中央政府的统治 D.加剧了西南地区的落后

18.清朝雍正帝为了能了解各级官员的真实情况,解决各部门存在的报喜不报忧的弊端,进一步完善了密折奏事制度。主要是扩大了撰写密奏的人的范围,先后拥有密折奏事权的可达1000多人。由此可见,密折制度( )

A.加强了皇帝对官吏的监管 B.继承了明朝厂卫制度的传统

C.激化了各级官员间的矛盾 D.完善了古代监察制度的职能

19.下表是中央政府对某一边疆地区进行管理的史实。这一地区是( )

时期

措施

西汉

设置西域都护府

唐朝

设安西都护府、北庭都护府

清朝

平定大小和卓叛乱,设伊犁将军管辖

A.东北 B.台湾 C.西藏 D.新疆

20.1757年,清政府关闭厦门、宁波等港口,只留广州一地与外国进行贸易,并规定不许中国官吏与外商直接贸易,由十三行办理一切进出口贸易。这表明清朝前期( )

A.完全禁绝海外贸易 B.鼓励朝贡贸易

C.实行闭关自守政策 D.自然经济发达

21.《中国文学理论史》中写道:“以世俗之笔描写世俗之情,成为明代中后期小说与戏曲艺术创作的主流。”这一“主流”形成的主要原因是( )

A.君主专制的加强 B.雇佣关系的产生

C.理学思想的衰落 D.商品经济的发展

22.从明朝后期到清朝中叶,在中国南方部分地区的个别行业中出现了较大规模地使用雇佣劳动力现象。这一现象的出现反映了中国手工业( )

A.生产技术的提高 B.资本投入的减少

C.经营方式的进步 D.海外市场的扩大

23.历史发展既有传承又有创新。下列信息,全都属于中国古代同一个朝代的是( )

A.董仲舒、翻车、白瓷、《清明上河图》

B.京剧、关汉卿、《聊斋志异》、《齐民要术》

C.楷书、王羲之、嵩山少林、《石氏星表》

D.行省制、黄道婆、《窦娥冤》、《农书》

24.顾炎武在《天下郡国利病书》中称“虽穷乡亦有银秤”,在某些经济发达地区还出现“银租”,即地租折收银两,甚至有些地区或工种已有以银计价的雇工工资。这反映出( )

A.商品经济发展迅速 B.民族资本主义已出现

C.自然经济开始解体 D.白银货币化进程完成

25.1842年的中英《南京条约》中,最能反映英国发动鸦片战争根本意图的是( )

①割香港岛给英国 ②赔款2100万银元 ③开放五处通商口岸 ④协定关税

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

26.某学者说:“农民造反者……长歌涌入金陵,开始建造人间小天堂,曾是他们的喜剧;天京陷落……则是他们的悲剧。”“他们”从“喜剧”走向“悲剧”的根本原因是( )

A.定都天京的战略失误 B.“人间小天堂”的腐朽享乐

C.绝对平均的社会纲领 D.农民阶级的局限性

27.1894年,当时日本国内舆论普遍宣扬:甲午中日战争是文明之战、解放之战、救

亡之战。文明之战是指一种先进文化战胜落后文化;解放之战是指解放中国、光复中原;

救亡之战是指黄种人团结起来,共同对付西方。下列各项对这种观点认识最准( )

A.正确分析了战争爆发原因 B.试图竭力掩盖战争的本质

C.准确分析了中日两国国情 D.表明中国备受侵略的事实

28.义和团运动的直接作用是( )

A.抗击了清政府的反动统治,加速了它的灭亡

B.粉碎了帝国主义瓜分中国的狂妄计划

C.暴露了清政府的本质,促进了人民的觉醒

D.促进了资产阶级民主革命的兴起

29.颜柄罡在《戊戌变法与中国现代化进程》中提到:戊戌变法倡导博爱、平等、自由、人权等思想观念并没有因为变法的失败而消失其影响,相反,更加深入……构成了中国现代化的逻辑起点。材料反映了( )

A.戊成变法促进了人们思想的解放 B.戊成变法提倡实行君主立宪制

C.戊成变法是中国现代化的起步 D.戊戌变法因为戊戌政变而失败

30.近代有一不平等条约,其部分内容如下:惩办“得罪”列强的官员;派亲王.大臣到德国、日本赔罪;在北京东交民巷-带设使馆区,各国可在使馆区驻兵,中国人不准在区内居住;各国可以在北京至山海关铁路沿线驻兵。该不平等条约是( )

A.《南京条约》 B.《天津条约》 C.《北京条约》 D.《辛丑条约》

31.有学者指出,戊戌变法不是洋务运动的简单继续,而是有质的飞跃。这一“质的飞跃”体现在,戊戌变法( )

A.依靠没有实权的皇帝 B.是资产阶级领导的一次政治改革运动

C.是一场自上而下的改革 D.措施中没有涉及君主立宪的政治主张

32.康有为在《孔子改制考》中把孔子说成是变法改制的先师,这说明的最实质的问题是( )

A.孔子在中国社会有很大影响

B.维新派没有自己的理论体系和崇拜的偶像

C.民族资产阶级的软弱

D.认为西方的资产阶级政治理论不符合中国的国情

33.中华民国南京临时政府成立时实行总统制,《中华民国临时约法》改总统制为责任内阁制,袁世凯正式就任大总统后又改责任内阁制为总统制。上述现象反映的实质问题是( )

A.责任内阁制在中国行不通 B.民主与专制的斗争激烈

C.中国完全缺乏民主共和的社会基础 D.专制独裁的传统在中国没有受到冲击

34.学者陈旭麓认为:“辛亥革命为1911年的历史打了一个用铁和血铸成的句号……它是一条分 界线。”作者认为辛亥革命成为“分界线”的主要理由是( )

A.动摇了儒家思想的正统地位 B.推翻了两千多年的封建制度

C.实现了生活上的移风易俗 D.结束了君主专制制度

35.下表是1914—1919年中国部分统计数据。

农户

1914—1918年

减少1500多万户

耕地

1914—1918年

减少2600多万亩

荒地

1914—1918年

增加4900多万亩

陆军

1914—1919年

增加92万多人

军费

1916—1918年

增加5000多万元

影响上表数据变化的主要因素是( )

A.民族工业的迅速发展 B.西方列强侵略加剧

C.自给自足的小农经济 D.北洋军阀割据混战

36.20世纪20年代,中国共产党某次全国代表大会指出:当前中国革命的性质是民主主义革命;民族资产阶级也是革命的力量之一;革命的对象是帝国主义和封建军阀。这次全国代表大会( )

A.正式宣告了中国共产党成立 B.推动了革命统一战线的建立

C.标志着国民革命运动的兴起 D.标志着中共由幼稚走向成熟

37.1924-1927年间,轰轰烈烈的国民大革命划破了浓重的黑暗,工人运动、农民运动蓬勃发展,北伐胜利进军,革命浪席卷全国。这说明( )

A.工农运动推动大革命发展 B.政党联合产生了巨大力量

C.北伐战争取得了重大成果 D.第一次国共合作取得成功

38.学者傅斯年曾指出:“从(1919年)五月四日以后,中国算有了社会了。中国人从发现世界以后,这一觉悟是一串的:第一层是国力的觉悟;第二层是政治的觉悟;现在是文化的觉悟,将来是社会的觉悟。”材料中“文化的觉悟”( )

A.延续了“中体西用”的陈旧观念 B.确立了“三权分立”的民主体制

C.加快了清朝统治走向覆灭的进程 D.动摇了传统封建礼教的统治地位

39.美国著名记者埃德加·斯诺在《红星照耀中国》一书中写道:“冒险、探索、发现、勇气、艰难困苦、英勇牺牲、忠心耿耿.令人惊诧的革命乐观情绪,像一把火焰,贯穿着这一切,他们无论在人力面前,或者在大自然面前、死亡面前,都绝不承认失败。”斯诺评价的历史事件是( )

A.五四运动 B.红军长征 C.北伐战争 D.抗日战争

40.毛泽东在一次报告中说:帝国主义和国民党……不但组织了武装力量进行军事上的“围剿”,而且在经济上实行残酷的封锁政策。然而我们领导广大的群众和红军,不但屡次击溃了敌人的“围剿”,而且从事于一切可能的和必须的经济建设,去冲破敌人的经济封锁的毒计。该报告( )

A.反映了北伐战争的顺利开展 B.表明了土地革命的成效显著

C.体现了抗战必胜的坚定信念 D.显示了解放全国的光明前途

二、材料分析题(共3道,共40分,41题10分,42题12分,43题18分)

41.(10分)市镇经济的兴起和发展是商品经济繁荣的缩影。阅读下列材料:

材料一 宋辽西夏对峙时期,北宋的东京开封府是最大的商业中心,此外还有一些地区性商业都会。这些大商业城市已完全突破坊和市的限制,商业活动也更为自由。在县城下面, 有许多镇市,城镇郊外的农村还有草市定期集市贸易。在南宋统治区内,商业以杭州为中心, 在长江流域及江南广大地区继续发展。

——摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

材料二 原本中国古代的城市以城为主,纯粹体现工商贸易功能的市镇,要到唐宋之际 才出现,而明朝中后期是一个高峰。尤其是江南苏、松、杭、嘉、湖地区的许多著名市镇, 都是在那时形成的。这些市镇中的居民,已经从农业人口中分离出来,大多从事纺织业。工商集贸性质市镇兴起,使得农业人口与手工业和商业人口的比例发生了变化。而流向城市的大量游民,又成为雇佣工人的后备队伍。城市和商业进一步繁荣,具有明显经济职能的城市在增加。到清朗前期,广东佛山镇在内的“天下四大镇”在专业性市镇的基础上发展成为新兴的城市。

——摘编自刘克、朱汉国《历史学习精要》

完成下列要求:

(1)据材料一,概括两宋时期商品经济发展的表现。(3分)

(2)据材料二,概括江南市镇的特点。(3分)

(3)据材料二并结合所学知识,简析明清商品经济发展对中国社会产生的影响。(4分)

42.(12 分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 人民英雄纪念碑下层大须弥座束腰部四面镶嵌着八块巨大的汉白玉浮雕,东面为“虎门销烟”“金田起义”,南为“武昌起义”“五四运动”“五卅运动”,西为“南昌起义”“抗日游击战争”,北是正面,为“胜利渡长江”,在它的两旁,有两幅主题为“支援前线”和“欢迎人民解放军”的浮雕。某校高一学生选择了以下三块浮雕为研究性学习的素材。

材料二 世界人民反法西斯战争时间统计简表

战场名称

开始时间

终止时间

小计

欧洲战场

1939 年 9 月 1 日

1945 年 5 月 8 日

4 年 8 个月零 8 天

苏德战场

1941 年 6 月 22 日

1945 年 5 月 8 日

3 年 10 个月零 17 天

太平洋战场

1941 年 12 月 8 日

1945 年 9 月 2 日

3 年零 8 个月

中国战场

1931 年 9 月 18 日

1945 年 9 月 2 日

13 年 11 个月零 16 天

苏联对日作战

1945 年 8 月 9 日

1945 年 9 月 2 日

25 天

(1)根据材料一并结合所学知识,指出三块汉白玉浮雕的历史意义。(6 分)

(2)根据材料二,概括中国战场的特点。(4 分) 根据以上材料,说明近代以来中国人民承担的历史使命。(2 分)

43.(18分)阅读下列材料:

材料一 夷之长技三:一战舰,二火器,三养兵练兵之法。……请于广东虎门外之沙角、大角二处,置造船厂一,火器局一。行取佛兰西、弥利坚二国各来一二人,分携西洋工匠至粤,司造船械,并延西洋柁师,司教行船演炮之法,……必使中国水师,可以驶楼船于海外,可以战洋夷于海中。

——魏源《海国图志》

材料二 在近代文明的转型中,世界力图“改变中国”,而我们不能只是仇恨和愤怒,我们不能狭隘地站在爱新觉罗家族政权的立场上,而是应该站在文明中国的立场上。“清代中国”需要改变,封闭和孤立的,腐朽和没落的,我们自己也在内部改变,无论是洋务运动,还是戊戌变法,无论是辛亥革命,还是新民主主义革命,无论是李鸿章,还是康有为,无论是孙中山,还是毛泽东,中国先进的知识分子都在尝试利用各种方法,内部改变着“清代中国”,不断催生着一个新中国。

——裴钰《改变中国》

请回答:

(1)材料一体现了魏源的什么核心思想主张?有何重要影响?(4分)

(2)据材料二及所学知识,回答近代前期(五四运动前)在近代文明的转型中促使中国“内部改变”的指导思想分别有哪些?(8分)这一改变过程经历了哪几个层次?(2分)

(3)综合上述材料,概括近代中国的思想解放在“改变中国”中的作用?(4分)

鹤岗市第一高中2020级高一学年期末考试试题 历史试题参考答案

一、选择题(共40分 每小题1.5分)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

A

C

C

D

A

B

C

D

C

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

A

D

B

B

C

C

A

D

C

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

D

C

D

A

C

D

B

B

A

D

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

B

C

B

D

D

B

B

D

B

B

二、材料分析题(共40分)

41.(10分)

(1)表现:出现许多地区性商业都会;商业活动突破空间限制;商业中心南移。(3分)

(2)特点:大多形成于明朝中后期:市镇居民从业结构变化;出现雇佣劳动;专业性市镇发展为新兴城市。 (3分 4点取3点,每点1分)

(3)影响:冲击着自然经济;新的生产关系萌芽(雇佣关系)出现;市民阶层不断扩大:传统重农抑商思想受到冲击。(4分,每点1分)

42.(12分)

(1)南昌起义,打响了武装反抗国民党反动派的第一枪。抗日敌后游击战,为抗日战争的胜利做出巨大的贡献。胜利渡长江,解放全中国,国民党在大陆的反动统治覆灭,新民主主义革命胜利。(6分,每点2分)

(2)特点:开始时间早,持续时间长;是世界反法西斯战争的重要组成部分。(4分)使命:反封建反侵略,争取民族独立和人民自由幸福。(2分)

32.(18分)

(1)主张:“师夷长技以制夷”。(2分)影响:开眼看世界,迈出向西方学习第一步;或启迪人们向西方学习,寻求强国御辱之道。(2分)

(2)指导思想:“中体西用”;维新思想;三民主义(民主共和);民主和科学。(8分每点2分)层次:由学技术(器物)到学制度到学思想文化;(2分)

(3)作用:推动中国救亡图存;推动近代化进程;推动中国社会转型。(4分,3点选2点,每点2分)

同课章节目录