9 鱼我所欲也课件(共49张PPT)

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

9

鱼我所欲也

第一课时

学习目标

积累常见的文言实词、虚词,识记作家作品;抓住文章的主要论点,理解文章内容。(重点)

学习运用对比论证、比喻论证的论证方法及层层深入的论证方式。(难点)

正确评价孟子所阐述的“舍生取义”的观点,加强自身的道德修养。(重点)

孟子(约前372一前289)名轲,邹(今山东邹县)人,战国时期的思想家、教育家,是孔子之后战国中期儒家学派的代表人物,被尊称为“亚圣”。

他生活在兼并战争激烈的战国中期,主张行仁政以统一天下。他曾游梁,说惠王,不能用;乃见齐宣王,为客卿。宣王对他很客气,可是也始终不用。于是孟子归而述孔子之意,教授弟子。孟子死后,门人万章、公孙丑等记其言行,为《孟子》七篇。

走近作者

《孟子》的思想核心是“仁”“义”,它不仅是儒家的重要学术著作,也是我国古代极具特色的散文专集。其散文气势充沛,感情强烈,富于鼓动性;善于运用譬喻来陈述事理,辩论是非,既能引起人们的注意,又增强了说服力。《鱼我所欲也》一文就较好地体现了这些特点。

作品简介

本文选自《孟子·告子上》(《孟子译注》,中华书局1960年版)。孟子所处的时代,是一个“上下交征利”的时代。孟子认为,一国上下不顾道义地逐利,就会作乱犯上,必然导致国破家亡。所以孟子甚至将“富”与“不仁”对立起来。

背景链接

因此,孟子在《鱼我所欲也》中提出的“舍生而取义”的观点,既是对人性的一种期望,也是对仁政的一种期待。正像他所说的那样:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。”(《公孙丑上》)

在这里,个人的修为和国家的治理是一脉相通的,从中我们也可以窥见儒家政治理念中修身、齐家、治国、平天下的影子。另外,孟子素以批判杨朱“拔一毛而利天下,不为也”的极端利己主义著称,这从本文中也能看出一些端倪。

不为(

)苟得也?为(

)宫室之美为(

)之

苟得(

)

一箪食(

)

所恶(

)

一豆羹(

)

蹴(

)

不屑(

)

默读课文,对照注释扫除语音障碍

ɡǒu

wù

ɡēnɡ

dān

cù

xiè

wèi

wéi

wéi

(1)读准字音

整体感知

(2)读准节奏停顿及重音

①?如使/人之所欲/莫甚于生

②?使/人之所恶/莫甚于死

③?向/为身死而不受,今/为宫室之美/为之

④?是/亦不可以已乎

整体感知

(3)听范读

有感情地朗读课文,注意读准字音、读准停顿、读出节奏。参考注释理解文章大意,有不懂之处(字、句)可以勾画出来;有特别欣赏的语句也请勾画下来。

说说这篇文章的大概意思(不要求字字落实)

整体感知

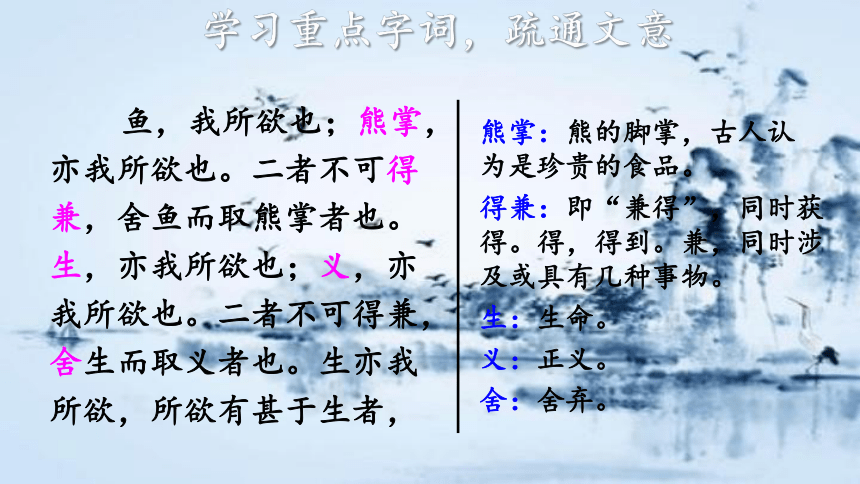

生:生命。

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,

义:正义。

舍:舍弃。

熊掌:熊的脚掌,古人认为是珍贵的食品。

得兼:即“兼得”,同时获得。得,得到。兼,同时涉及或具有几种事物。

学习重点字词,疏通文意

故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?

恶:讨厌,憎恨。

患:祸患,灾难。

辟:同“避”,躲避。

故:所以。

苟得:苟且取得。这里是苟且偷生的意思。

如使:假如,假使。

凡:凡是。

何不用也:什么(手段)不用呢?

由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,

由是:由,介词,凭借,根据;是,指示代词,指某种手段。

是故:因此,所以。

非独:不仅,不只是。

是心:这种心。

丧:丧失。

箪:古代盛饭用的一种圆形竹器。

豆:古代盛食物的一种容器,形似高脚盘子。

羹:用肉(或肉菜相杂)调和五味做的粥状食物。

得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、

呼尔而与之:意思是没有礼貌地吆喝着给他。尔,用作后缀。

蹴:踩踏。

不屑:认为不值得,表示轻视而不肯接受。

万钟:优厚的俸禄。钟,古代的一种量器。

辩:同“辨”,辨别。

何加:有什么益处。

妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

奉:侍奉。

所识穷乏者得我与:所认识的穷困的人感激我吗?得,同“徳”,感恩、感激。与,同“欤”,语气词。

乡:同“向”,先前、从前。

已:停止。

本心:本性。这里指人的羞恶之心。

谓:叫作。

◆通假字

◆古今异义

◆一词多义

◆词类活用

◆文言句式

判断句

省略句

倒装句

重点积累

◆通假字

故患有所不辟也

万钟则不辩礼义而受之

所识穷乏者得我与

乡为身死而不受

同“避”,躲避

同“辨”,辨别

得,同“德”,感恩、感激;与,同“欤”,语气词

同“向”,先前、从前

一箪食,一豆羹

◆古今异义

古义:古代盛食物的一种容器

今义:豆科植物

非独贤者有是心也

古义:代词,这

今义:判断动词,是

古义:益处,好处

今义:加上、增加

万钟于我何加焉

古义:能够用来

今义:表示许可,能够

则凡可以得生者何不用也

◆一词多义

于

所欲有甚于生者

万钟于我何加焉

(介词,表示比较)

(介词,引出动作的对象)

而

呼尔而与之

由是则生而有不用也

(连词,表修饰,不译)

(连词,表转折,却)

为

今为宫室之美为之

今为宫室之美为之

则凡可以辟患者何不为也

(介词,为了)

(动词,接受)

(动词,做,这里引申为采用)

得

故不为苟得也

所识穷乏者得我与

(动词,得到,拥有)

(同“德”,感恩、感激)

与

所识穷乏者得我与

呼尔而与之

(同“欤”,语气词)

(动词,给予)

之

呼尔而与之

为宫室之美

(代词,他)

(助词,的)

则

则凡可以得生者何不用也

得之则生

(连词,那么)

(连词,就)

◆词类活用

所识穷乏者得我与

(同“德”,恩惠。名词用作动词,感恩、感激)

◆文言句式

判断句:

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也(“……也”表判断)

省略句:

乡为身死而不受

[省略主语和宾语,应为“(我)乡为(礼义)身死而不受(施舍)”]

倒装句:

所欲有甚于生者(状语后置,正常语序应为“所欲有于生者甚”)

第一段论证了人皆有羞恶之心,应该做到“舍生取义”。本文的中心论点是:生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

再读课文,概括文章第一段的大意,即分析引论部分,思考问题:这篇文章所要论证的中心论点是什么?

分步品味

“本心”就是羞恶之心,“是心”就是“这样的心”,其义与“本心”相同。

再读课文,思考问题:文中两次提到“心”,在第1段中说:“非独贤者有是心也”,人皆有之,贤者能勿丧耳。”在文章最后又说:“此之谓失其本心。”句中“是心”“本心”各指什么?请依据原文回答。

分步品味

在人生面临抉择时,应当具备怎样的价值标准?孟子提出了自己的看法:应当摒弃自私自利之心,将正义、道义放在首位。

小结

9

鱼我所欲也

第二课时

导入

背诵课文

1.本文的论点是怎样提出来的?

论点是由开头举的“鱼”和“熊掌”的比喻引出来的,运用比喻论证的方法,以“鱼”比喻“生”,以“熊掌”比喻“义”,点明“义”的价值高于生命,提出“舍生取义”的论点。

再读课文,思考下列问题:

课文解读

比喻论证是用打比方的方法形象地对论点进行证明的一种论证方法。运用比喻论证,可以将抽象的道理具体化,做到深入浅出、平易生动,从而加强对论点的证明。

比喻论证

舍

取

舍

取

舍生取义

鱼

熊掌

生

义

比喻论证、类比论证

比喻论证:形象地区别了“生”与“义”的价值高下。

类比论证:由此及彼,由浅入深,引出“生”与“义”的论题来,自然明晓。

2.论点提出以后,文章是怎样围绕论点逐层论述的?理清作者的论证思路。

课本第49页“思考探究”的第一题

道理论证

正面

反面

所欲有甚于生者→不为苟得

所恶有甚于死者→患有所不辟

所欲莫甚于生→何不用→有不用

所欲莫甚于死→何不为→有不为

人皆有之,贤者能勿丧耳

对

比论

证

推理一层紧扣一层,严密无间

举例论证

正面

反面

一箪食,一豆羹……行道之人弗受……乞人不屑

万钟则不辩礼义而受之……为之……为之……为之

勿失其本心

对

比论

证

是对前面的补充和深入,前后相贯,密切呼应

3.为什么说“非独贤者有是心,人皆有之,贤者能勿丧耳”?

这句话点明了孟子的主张,他认为所有人都有“这种心”,人性是善的,但是只有有道德的人才能保持高尚的操守而不丧失善心。同时,也借此指出,只有有道德的人才能做到坚守,不丧失。使论证严谨有力。

4.“独”“皆”这两个字有何表达效果?

“独”意思是仅,“皆”意思是都。这两个字指出其实每个人都有向善之心,“义”本来就是一种充塞天地间的正气,无处不有,只是贤者更能坚持罢了。体现了孟子的性善说,为后文批判“不辩礼义而受”“万钟”者埋下伏笔。

5.作者将不食嗟来之食与“不辩礼义而受(万钟)”之禄并举,有什么作用?

对比论证,不食嗟来之食与“不辩礼义而受(万钟)”之禄进行对比,赞扬了舍生取义的精神,批判了那些只贪图荣华富贵而不顾礼义廉耻的权贵们,突出主题。

6.第2段语言极富气势,试简要品析。

第2段运用了排比、对比兼反复的手法,今昔对比,批判了重利轻义、见利忘义的行为,并运用“是亦不可以已乎”这一反诘,使得论证富有气势,情感豪壮炽烈,语含辛辣嘲讽,极具感染力和说服力。

7.如何理解最后一句话在文中的作用?

在结构上,与上文“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”相照应,收束有力;在内容上,强调“不辩礼义”就失去了“本心”,再次证明本文论点。

1.善用排比,气势充沛。

孟子喜欢用排比的修辞手法,如“乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之”。本来,这话用一句就可以说完,即“乡为身死而不

写作借鉴

受,今为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我而为之”,但他有意把它分成三句排比串联起来,加强了气势,增强了感情,显示出说话人的义正词严、理直气壮。

写作借鉴

2.比喻对比,深入浅出。

本文以具体的鱼和熊掌比喻抽象的“生”和“义”,以“舍鱼而取熊掌”巧妙地比喻“舍生取义”,让说理更加浅入深出,生动有趣。此外,本篇中还大量运用对比的手法,如把鱼与熊掌对比,把生与义对比,把重义

写作借鉴

轻生的人与贪利忘义的人对比,把“乡为”与“今为”对比,这样互相比较,道理说得更加清楚,给人印象特别深刻,增强了文章的说服力。

写作借鉴

结构梳理

提出论点

鱼我所欲也

舍鱼而取熊掌

舍生而取义

舍生取义

逻辑推理

甚于生者,不为苟得

甚于死者,患不辟也

莫甚于生,何不用也

莫甚于死,何不为也

由因推果

假设推理

举例论证

正面论证,嗟来之食

反面论证,万钟俸禄

正反对比

比喻论证

本文以鱼和熊掌设喻,阐述了义重于生、义重于利和不义可耻的道理,提出“舍生取义”的观点,赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人,斥责了那些苟且偷生、见利忘义的人,告诫人们要以“义”为重,不要失去“本心”。

主旨概括

望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。(谭嗣同)

砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人。(夏明翰)

名人论“义”

拓展延伸

在中华民族历史上,无数仁人志士都把“舍生取义”奉为人生准则,你能举出几个事例吗?在今天,又该如何理解“舍生取义”呢?

课后作业

9

鱼我所欲也

第一课时

学习目标

积累常见的文言实词、虚词,识记作家作品;抓住文章的主要论点,理解文章内容。(重点)

学习运用对比论证、比喻论证的论证方法及层层深入的论证方式。(难点)

正确评价孟子所阐述的“舍生取义”的观点,加强自身的道德修养。(重点)

孟子(约前372一前289)名轲,邹(今山东邹县)人,战国时期的思想家、教育家,是孔子之后战国中期儒家学派的代表人物,被尊称为“亚圣”。

他生活在兼并战争激烈的战国中期,主张行仁政以统一天下。他曾游梁,说惠王,不能用;乃见齐宣王,为客卿。宣王对他很客气,可是也始终不用。于是孟子归而述孔子之意,教授弟子。孟子死后,门人万章、公孙丑等记其言行,为《孟子》七篇。

走近作者

《孟子》的思想核心是“仁”“义”,它不仅是儒家的重要学术著作,也是我国古代极具特色的散文专集。其散文气势充沛,感情强烈,富于鼓动性;善于运用譬喻来陈述事理,辩论是非,既能引起人们的注意,又增强了说服力。《鱼我所欲也》一文就较好地体现了这些特点。

作品简介

本文选自《孟子·告子上》(《孟子译注》,中华书局1960年版)。孟子所处的时代,是一个“上下交征利”的时代。孟子认为,一国上下不顾道义地逐利,就会作乱犯上,必然导致国破家亡。所以孟子甚至将“富”与“不仁”对立起来。

背景链接

因此,孟子在《鱼我所欲也》中提出的“舍生而取义”的观点,既是对人性的一种期望,也是对仁政的一种期待。正像他所说的那样:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。”(《公孙丑上》)

在这里,个人的修为和国家的治理是一脉相通的,从中我们也可以窥见儒家政治理念中修身、齐家、治国、平天下的影子。另外,孟子素以批判杨朱“拔一毛而利天下,不为也”的极端利己主义著称,这从本文中也能看出一些端倪。

不为(

)苟得也?为(

)宫室之美为(

)之

苟得(

)

一箪食(

)

所恶(

)

一豆羹(

)

蹴(

)

不屑(

)

默读课文,对照注释扫除语音障碍

ɡǒu

wù

ɡēnɡ

dān

cù

xiè

wèi

wéi

wéi

(1)读准字音

整体感知

(2)读准节奏停顿及重音

①?如使/人之所欲/莫甚于生

②?使/人之所恶/莫甚于死

③?向/为身死而不受,今/为宫室之美/为之

④?是/亦不可以已乎

整体感知

(3)听范读

有感情地朗读课文,注意读准字音、读准停顿、读出节奏。参考注释理解文章大意,有不懂之处(字、句)可以勾画出来;有特别欣赏的语句也请勾画下来。

说说这篇文章的大概意思(不要求字字落实)

整体感知

生:生命。

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,

义:正义。

舍:舍弃。

熊掌:熊的脚掌,古人认为是珍贵的食品。

得兼:即“兼得”,同时获得。得,得到。兼,同时涉及或具有几种事物。

学习重点字词,疏通文意

故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?

恶:讨厌,憎恨。

患:祸患,灾难。

辟:同“避”,躲避。

故:所以。

苟得:苟且取得。这里是苟且偷生的意思。

如使:假如,假使。

凡:凡是。

何不用也:什么(手段)不用呢?

由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,

由是:由,介词,凭借,根据;是,指示代词,指某种手段。

是故:因此,所以。

非独:不仅,不只是。

是心:这种心。

丧:丧失。

箪:古代盛饭用的一种圆形竹器。

豆:古代盛食物的一种容器,形似高脚盘子。

羹:用肉(或肉菜相杂)调和五味做的粥状食物。

得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、

呼尔而与之:意思是没有礼貌地吆喝着给他。尔,用作后缀。

蹴:踩踏。

不屑:认为不值得,表示轻视而不肯接受。

万钟:优厚的俸禄。钟,古代的一种量器。

辩:同“辨”,辨别。

何加:有什么益处。

妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

奉:侍奉。

所识穷乏者得我与:所认识的穷困的人感激我吗?得,同“徳”,感恩、感激。与,同“欤”,语气词。

乡:同“向”,先前、从前。

已:停止。

本心:本性。这里指人的羞恶之心。

谓:叫作。

◆通假字

◆古今异义

◆一词多义

◆词类活用

◆文言句式

判断句

省略句

倒装句

重点积累

◆通假字

故患有所不辟也

万钟则不辩礼义而受之

所识穷乏者得我与

乡为身死而不受

同“避”,躲避

同“辨”,辨别

得,同“德”,感恩、感激;与,同“欤”,语气词

同“向”,先前、从前

一箪食,一豆羹

◆古今异义

古义:古代盛食物的一种容器

今义:豆科植物

非独贤者有是心也

古义:代词,这

今义:判断动词,是

古义:益处,好处

今义:加上、增加

万钟于我何加焉

古义:能够用来

今义:表示许可,能够

则凡可以得生者何不用也

◆一词多义

于

所欲有甚于生者

万钟于我何加焉

(介词,表示比较)

(介词,引出动作的对象)

而

呼尔而与之

由是则生而有不用也

(连词,表修饰,不译)

(连词,表转折,却)

为

今为宫室之美为之

今为宫室之美为之

则凡可以辟患者何不为也

(介词,为了)

(动词,接受)

(动词,做,这里引申为采用)

得

故不为苟得也

所识穷乏者得我与

(动词,得到,拥有)

(同“德”,感恩、感激)

与

所识穷乏者得我与

呼尔而与之

(同“欤”,语气词)

(动词,给予)

之

呼尔而与之

为宫室之美

(代词,他)

(助词,的)

则

则凡可以得生者何不用也

得之则生

(连词,那么)

(连词,就)

◆词类活用

所识穷乏者得我与

(同“德”,恩惠。名词用作动词,感恩、感激)

◆文言句式

判断句:

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也(“……也”表判断)

省略句:

乡为身死而不受

[省略主语和宾语,应为“(我)乡为(礼义)身死而不受(施舍)”]

倒装句:

所欲有甚于生者(状语后置,正常语序应为“所欲有于生者甚”)

第一段论证了人皆有羞恶之心,应该做到“舍生取义”。本文的中心论点是:生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

再读课文,概括文章第一段的大意,即分析引论部分,思考问题:这篇文章所要论证的中心论点是什么?

分步品味

“本心”就是羞恶之心,“是心”就是“这样的心”,其义与“本心”相同。

再读课文,思考问题:文中两次提到“心”,在第1段中说:“非独贤者有是心也”,人皆有之,贤者能勿丧耳。”在文章最后又说:“此之谓失其本心。”句中“是心”“本心”各指什么?请依据原文回答。

分步品味

在人生面临抉择时,应当具备怎样的价值标准?孟子提出了自己的看法:应当摒弃自私自利之心,将正义、道义放在首位。

小结

9

鱼我所欲也

第二课时

导入

背诵课文

1.本文的论点是怎样提出来的?

论点是由开头举的“鱼”和“熊掌”的比喻引出来的,运用比喻论证的方法,以“鱼”比喻“生”,以“熊掌”比喻“义”,点明“义”的价值高于生命,提出“舍生取义”的论点。

再读课文,思考下列问题:

课文解读

比喻论证是用打比方的方法形象地对论点进行证明的一种论证方法。运用比喻论证,可以将抽象的道理具体化,做到深入浅出、平易生动,从而加强对论点的证明。

比喻论证

舍

取

舍

取

舍生取义

鱼

熊掌

生

义

比喻论证、类比论证

比喻论证:形象地区别了“生”与“义”的价值高下。

类比论证:由此及彼,由浅入深,引出“生”与“义”的论题来,自然明晓。

2.论点提出以后,文章是怎样围绕论点逐层论述的?理清作者的论证思路。

课本第49页“思考探究”的第一题

道理论证

正面

反面

所欲有甚于生者→不为苟得

所恶有甚于死者→患有所不辟

所欲莫甚于生→何不用→有不用

所欲莫甚于死→何不为→有不为

人皆有之,贤者能勿丧耳

对

比论

证

推理一层紧扣一层,严密无间

举例论证

正面

反面

一箪食,一豆羹……行道之人弗受……乞人不屑

万钟则不辩礼义而受之……为之……为之……为之

勿失其本心

对

比论

证

是对前面的补充和深入,前后相贯,密切呼应

3.为什么说“非独贤者有是心,人皆有之,贤者能勿丧耳”?

这句话点明了孟子的主张,他认为所有人都有“这种心”,人性是善的,但是只有有道德的人才能保持高尚的操守而不丧失善心。同时,也借此指出,只有有道德的人才能做到坚守,不丧失。使论证严谨有力。

4.“独”“皆”这两个字有何表达效果?

“独”意思是仅,“皆”意思是都。这两个字指出其实每个人都有向善之心,“义”本来就是一种充塞天地间的正气,无处不有,只是贤者更能坚持罢了。体现了孟子的性善说,为后文批判“不辩礼义而受”“万钟”者埋下伏笔。

5.作者将不食嗟来之食与“不辩礼义而受(万钟)”之禄并举,有什么作用?

对比论证,不食嗟来之食与“不辩礼义而受(万钟)”之禄进行对比,赞扬了舍生取义的精神,批判了那些只贪图荣华富贵而不顾礼义廉耻的权贵们,突出主题。

6.第2段语言极富气势,试简要品析。

第2段运用了排比、对比兼反复的手法,今昔对比,批判了重利轻义、见利忘义的行为,并运用“是亦不可以已乎”这一反诘,使得论证富有气势,情感豪壮炽烈,语含辛辣嘲讽,极具感染力和说服力。

7.如何理解最后一句话在文中的作用?

在结构上,与上文“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”相照应,收束有力;在内容上,强调“不辩礼义”就失去了“本心”,再次证明本文论点。

1.善用排比,气势充沛。

孟子喜欢用排比的修辞手法,如“乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之”。本来,这话用一句就可以说完,即“乡为身死而不

写作借鉴

受,今为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我而为之”,但他有意把它分成三句排比串联起来,加强了气势,增强了感情,显示出说话人的义正词严、理直气壮。

写作借鉴

2.比喻对比,深入浅出。

本文以具体的鱼和熊掌比喻抽象的“生”和“义”,以“舍鱼而取熊掌”巧妙地比喻“舍生取义”,让说理更加浅入深出,生动有趣。此外,本篇中还大量运用对比的手法,如把鱼与熊掌对比,把生与义对比,把重义

写作借鉴

轻生的人与贪利忘义的人对比,把“乡为”与“今为”对比,这样互相比较,道理说得更加清楚,给人印象特别深刻,增强了文章的说服力。

写作借鉴

结构梳理

提出论点

鱼我所欲也

舍鱼而取熊掌

舍生而取义

舍生取义

逻辑推理

甚于生者,不为苟得

甚于死者,患不辟也

莫甚于生,何不用也

莫甚于死,何不为也

由因推果

假设推理

举例论证

正面论证,嗟来之食

反面论证,万钟俸禄

正反对比

比喻论证

本文以鱼和熊掌设喻,阐述了义重于生、义重于利和不义可耻的道理,提出“舍生取义”的观点,赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人,斥责了那些苟且偷生、见利忘义的人,告诫人们要以“义”为重,不要失去“本心”。

主旨概括

望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。(谭嗣同)

砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人。(夏明翰)

名人论“义”

拓展延伸

在中华民族历史上,无数仁人志士都把“舍生取义”奉为人生准则,你能举出几个事例吗?在今天,又该如何理解“舍生取义”呢?

课后作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读