7.3《人类对全球环境的影响》课件(25张)

文档属性

| 名称 | 7.3《人类对全球环境的影响》课件(25张) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙科版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-01-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第七章·第三节

人类对全球环境

的影响

学习目标

1.概述保护生物多样性的意义和措施

2.关注全球生态环境问题

新课学习

一、温室效应与全球变暖

1.成因:

人类向大气中排入的二氧化碳等吸热性强的温室气体逐年增加,大气的温室效应也随之增强,已引起全球气候变暖等一系列严重问题。

新课学习

2、后果:

降低农业生产能力;

改变全球降雨格局,扩大干燥区域;

导致极地冰川加速融化,抬升海平面,

使得冻土带松动;

加速热带疾病的流行。

新课学习

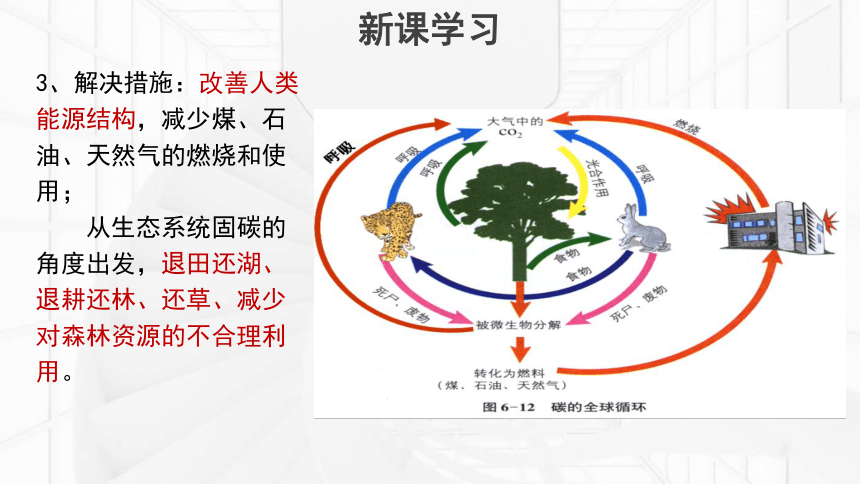

3、解决措施:改善人类能源结构,减少煤、石油、天然气的燃烧和使用;

从生态系统固碳的角度出发,退田还湖、退耕还林、还草、减少对森林资源的不合理利用。

新课学习

二、臭氧层变薄及其危害

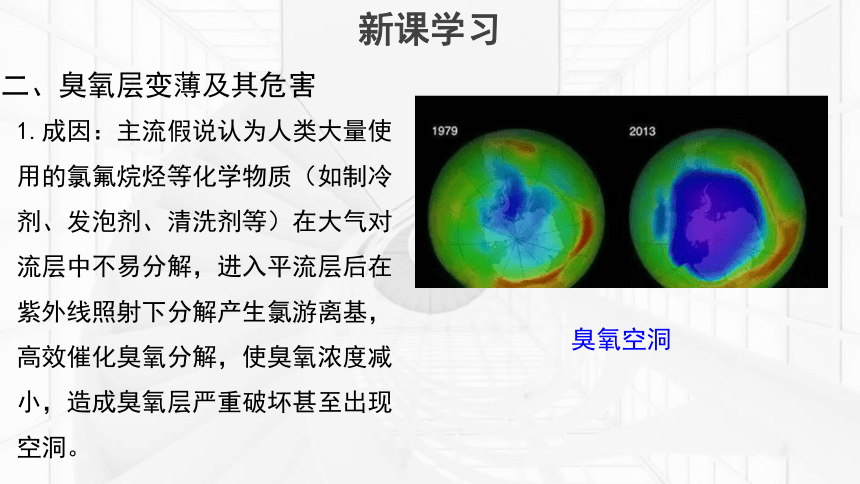

1.成因:主流假说认为人类大量使用的氯氟烷烃等化学物质(如制冷剂、发泡剂、清洗剂等)在大气对流层中不易分解,进入平流层后在紫外线照射下分解产生氯游离基,高效催化臭氧分解,使臭氧浓度减小,造成臭氧层严重破坏甚至出现空洞。

臭氧空洞

新课学习

2.危害:威胁人类生存,使皮肤癌、白内障、免疫系统缺陷和发育停滞等疾病发病率上升。

3.解决措施:检测臭氧和太阳辐射;评价臭氧耗损对人类健康影响、对生态系统和气候影响等;严格控制氯氟烃类物质的生产和消耗。

新课学习

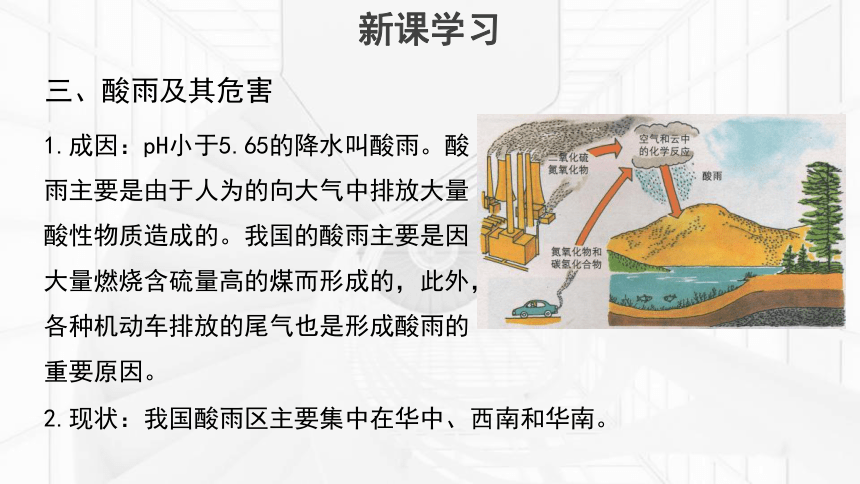

1.成因:pH小于5.65的降水叫酸雨。酸雨主要是由于人为的向大气中排放大量酸性物质造成的。我国的酸雨主要是因大量燃烧含硫量高的煤而形成的,此外,各种机动车排放的尾气也是形成酸雨的重要原因。

2.现状:我国酸雨区主要集中在华中、西南和华南。

三、酸雨及其危害

新课学习

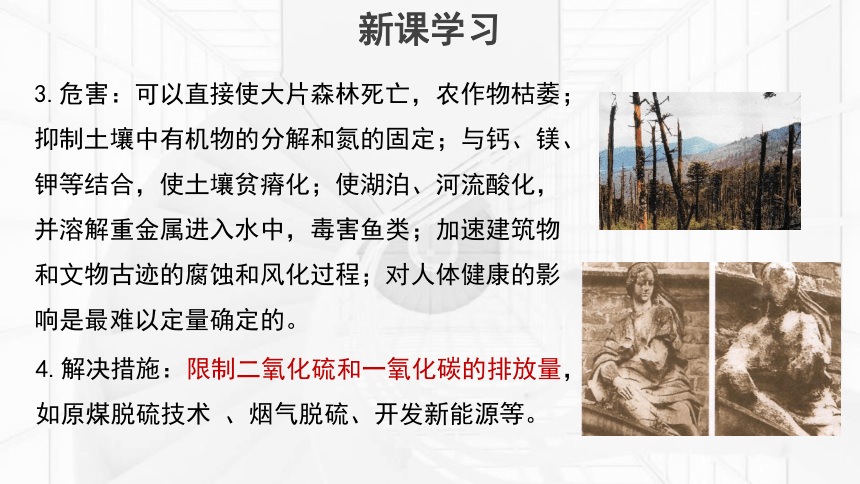

3.危害:可以直接使大片森林死亡,农作物枯萎;抑制土壤中有机物的分解和氮的固定;与钙、镁、钾等结合,使土壤贫瘠化;使湖泊、河流酸化,并溶解重金属进入水中,毒害鱼类;加速建筑物和文物古迹的腐蚀和风化过程;对人体健康的影响是最难以定量确定的。

4.解决措施:限制二氧化硫和一氧化碳的排放量,如原煤脱硫技术 、烟气脱硫、开发新能源等。

新课学习

四、水体污染及其解决措施

1.成因:水体因某种物质的介入,而导致其化学、物理、生物或者放射性等方面特征的改变,从而影响水的有效利用,危害人体健康或者破坏生态环境,造成水质恶化的现象称为水污染。

新课学习

2.现状:全国七大水系中一半以上河段水质受到污染,全国 1/3 的水体不适于鱼类生存,1/4 的水体不适于灌溉,90% 的城市水域污染严重,50% 的城镇水源不符合饮用水标准,40% 的水源已不能饮用,南方城市总缺水量的 60%~70% 是由于水源污染造成的。

新课学习

3.危害

通过饮水或食物链危害人的健康;

造成水体富营养化。

4.解决措施

强化对饮用水源取水口的保护;严格控制污染源;加大城市污水和工业废水的治理力度,建立污水处理厂;实现废水资源化利用,改进、改良生产工艺。

新课学习

五、物种灭绝与生物多样性下降

1.物种灭绝:由于人类活动,造成大量野生生物灭绝。

如:大海雀、美洲野牛、大海牛等。

2.生物多样性:

表现层次:生态系统多样性;物种多样性;遗传多样性。

新课学习

价值:

直接价值:工农业原料、药用价值、科研和遗传价值、美学价值等

间接价值:生态价值——维持生态系统稳态。

潜在价值:每一种野生生物都是独一无二的基因库,现在毫无用处,将来可能成为极有利用价值的生物。

新课学习

3.受破坏原因:

生存环境的改变或破坏;掠夺式地开发和利用;环境污染;外来物种入侵或引种不当。

新课学习

生存环境的改变或破坏

旅鸽又称漂泊鸠,为灭绝鸟类中著名代表,典型群居生活 ,每群可达1亿只以上,原分布于北美洲的东北部。 1813年的一个寻常午后,鸟类学家奥杜邦先生看到:庞大的旅鸽群,慢慢地遮盖了北美的上空,阳光不见了,大地一片昏暗。16公里宽的鸽群,在他的头顶飞了3天。他预言:“旅鸽,是绝不会被人类消灭的。” 直至1850年还可见到上百万只的鸟群。由于土地开垦,森林破坏,人和家畜的大量捕杀食用其肉,甚至用作肥料,到19世纪末,已减少到很难见到几只鸽的小群。当人类采取保护措施时已太迟,1900年最后一只野生旅鸽被杀死。

新课学习

2006年11月6日~12月13日,来自中、美、英、日、德等六国的科学家,对宜昌—上海长江中下游干流的1700公里江段进行了考察,未发现一头白鳍豚。1997到1999年农业部曾连续3年组织对白鳍豚进行大规模监测行动,三年找到的白鳍豚分别是13头、4头、4头。此次考察的结果则是0。

2007年:8月19号,安徽铜陵一市民偶然发现一头白鳍豚,并用数码相机拍摄下来。

新课学习

掠夺式地开发和利用

滥挖甘草对毛乌素沙地周围地区等的生态环境带来了巨大的灾难,偷挖者往往在远离公路、村庄的地方对生长甘草的地区进行“地毯式”挖掘,“老子、儿子、孙子”一网打尽,借用农业上的术语为“平茬”。

新课学习

生态入侵:

薇甘菊(飞机草)是喜生长于光照、水分条件较好和年均温度在21℃以上的地区,对土壤的要求很低,具有超强繁殖能力的攀援藤本植物。在攀上灌木和乔木之后,能迅速形成整株覆盖之势,并分泌毒汁,抑制其他植物生长。对于6~8米高的几乎所有树种都有严重威胁,通常造成成片树林枯萎死亡。

新课学习

4.保护措施:

就地保护;迁地保护;生物技术保护 ,如基因库、种子库;法律法规强制保护。

就地保护青海湖鸟岛自然保护区——保护斑头雁、棕头鸥等鸟类及它们的生存环境。

新课学习

就地保护吉林长白山自然保护区——保护完整的森林生态系统。珍稀植物有人参、红松等。珍稀动物有梅花鹿、东北虎等。

新课学习

迁地保护四川省卧龙自然保护区的大熊猫繁育中心

新课学习

法律法规强制保护

《中华人民共和国野生动物保护法》

《中华人民共和国森林法》

《中国自然保护纲要》

生物多样性是人类赖以生存和发展的基础,是人类及其子孙后代共有的宝贵财富。

课堂小结

温室效应与全球变暖

臭氧层变薄及其危害

水体污染及其解决措施

物种灭绝与生物多样性

酸雨及其影响

人类对全球环境的影响

再 见

人类对全球环境

的影响

学习目标

1.概述保护生物多样性的意义和措施

2.关注全球生态环境问题

新课学习

一、温室效应与全球变暖

1.成因:

人类向大气中排入的二氧化碳等吸热性强的温室气体逐年增加,大气的温室效应也随之增强,已引起全球气候变暖等一系列严重问题。

新课学习

2、后果:

降低农业生产能力;

改变全球降雨格局,扩大干燥区域;

导致极地冰川加速融化,抬升海平面,

使得冻土带松动;

加速热带疾病的流行。

新课学习

3、解决措施:改善人类能源结构,减少煤、石油、天然气的燃烧和使用;

从生态系统固碳的角度出发,退田还湖、退耕还林、还草、减少对森林资源的不合理利用。

新课学习

二、臭氧层变薄及其危害

1.成因:主流假说认为人类大量使用的氯氟烷烃等化学物质(如制冷剂、发泡剂、清洗剂等)在大气对流层中不易分解,进入平流层后在紫外线照射下分解产生氯游离基,高效催化臭氧分解,使臭氧浓度减小,造成臭氧层严重破坏甚至出现空洞。

臭氧空洞

新课学习

2.危害:威胁人类生存,使皮肤癌、白内障、免疫系统缺陷和发育停滞等疾病发病率上升。

3.解决措施:检测臭氧和太阳辐射;评价臭氧耗损对人类健康影响、对生态系统和气候影响等;严格控制氯氟烃类物质的生产和消耗。

新课学习

1.成因:pH小于5.65的降水叫酸雨。酸雨主要是由于人为的向大气中排放大量酸性物质造成的。我国的酸雨主要是因大量燃烧含硫量高的煤而形成的,此外,各种机动车排放的尾气也是形成酸雨的重要原因。

2.现状:我国酸雨区主要集中在华中、西南和华南。

三、酸雨及其危害

新课学习

3.危害:可以直接使大片森林死亡,农作物枯萎;抑制土壤中有机物的分解和氮的固定;与钙、镁、钾等结合,使土壤贫瘠化;使湖泊、河流酸化,并溶解重金属进入水中,毒害鱼类;加速建筑物和文物古迹的腐蚀和风化过程;对人体健康的影响是最难以定量确定的。

4.解决措施:限制二氧化硫和一氧化碳的排放量,如原煤脱硫技术 、烟气脱硫、开发新能源等。

新课学习

四、水体污染及其解决措施

1.成因:水体因某种物质的介入,而导致其化学、物理、生物或者放射性等方面特征的改变,从而影响水的有效利用,危害人体健康或者破坏生态环境,造成水质恶化的现象称为水污染。

新课学习

2.现状:全国七大水系中一半以上河段水质受到污染,全国 1/3 的水体不适于鱼类生存,1/4 的水体不适于灌溉,90% 的城市水域污染严重,50% 的城镇水源不符合饮用水标准,40% 的水源已不能饮用,南方城市总缺水量的 60%~70% 是由于水源污染造成的。

新课学习

3.危害

通过饮水或食物链危害人的健康;

造成水体富营养化。

4.解决措施

强化对饮用水源取水口的保护;严格控制污染源;加大城市污水和工业废水的治理力度,建立污水处理厂;实现废水资源化利用,改进、改良生产工艺。

新课学习

五、物种灭绝与生物多样性下降

1.物种灭绝:由于人类活动,造成大量野生生物灭绝。

如:大海雀、美洲野牛、大海牛等。

2.生物多样性:

表现层次:生态系统多样性;物种多样性;遗传多样性。

新课学习

价值:

直接价值:工农业原料、药用价值、科研和遗传价值、美学价值等

间接价值:生态价值——维持生态系统稳态。

潜在价值:每一种野生生物都是独一无二的基因库,现在毫无用处,将来可能成为极有利用价值的生物。

新课学习

3.受破坏原因:

生存环境的改变或破坏;掠夺式地开发和利用;环境污染;外来物种入侵或引种不当。

新课学习

生存环境的改变或破坏

旅鸽又称漂泊鸠,为灭绝鸟类中著名代表,典型群居生活 ,每群可达1亿只以上,原分布于北美洲的东北部。 1813年的一个寻常午后,鸟类学家奥杜邦先生看到:庞大的旅鸽群,慢慢地遮盖了北美的上空,阳光不见了,大地一片昏暗。16公里宽的鸽群,在他的头顶飞了3天。他预言:“旅鸽,是绝不会被人类消灭的。” 直至1850年还可见到上百万只的鸟群。由于土地开垦,森林破坏,人和家畜的大量捕杀食用其肉,甚至用作肥料,到19世纪末,已减少到很难见到几只鸽的小群。当人类采取保护措施时已太迟,1900年最后一只野生旅鸽被杀死。

新课学习

2006年11月6日~12月13日,来自中、美、英、日、德等六国的科学家,对宜昌—上海长江中下游干流的1700公里江段进行了考察,未发现一头白鳍豚。1997到1999年农业部曾连续3年组织对白鳍豚进行大规模监测行动,三年找到的白鳍豚分别是13头、4头、4头。此次考察的结果则是0。

2007年:8月19号,安徽铜陵一市民偶然发现一头白鳍豚,并用数码相机拍摄下来。

新课学习

掠夺式地开发和利用

滥挖甘草对毛乌素沙地周围地区等的生态环境带来了巨大的灾难,偷挖者往往在远离公路、村庄的地方对生长甘草的地区进行“地毯式”挖掘,“老子、儿子、孙子”一网打尽,借用农业上的术语为“平茬”。

新课学习

生态入侵:

薇甘菊(飞机草)是喜生长于光照、水分条件较好和年均温度在21℃以上的地区,对土壤的要求很低,具有超强繁殖能力的攀援藤本植物。在攀上灌木和乔木之后,能迅速形成整株覆盖之势,并分泌毒汁,抑制其他植物生长。对于6~8米高的几乎所有树种都有严重威胁,通常造成成片树林枯萎死亡。

新课学习

4.保护措施:

就地保护;迁地保护;生物技术保护 ,如基因库、种子库;法律法规强制保护。

就地保护青海湖鸟岛自然保护区——保护斑头雁、棕头鸥等鸟类及它们的生存环境。

新课学习

就地保护吉林长白山自然保护区——保护完整的森林生态系统。珍稀植物有人参、红松等。珍稀动物有梅花鹿、东北虎等。

新课学习

迁地保护四川省卧龙自然保护区的大熊猫繁育中心

新课学习

法律法规强制保护

《中华人民共和国野生动物保护法》

《中华人民共和国森林法》

《中国自然保护纲要》

生物多样性是人类赖以生存和发展的基础,是人类及其子孙后代共有的宝贵财富。

课堂小结

温室效应与全球变暖

臭氧层变薄及其危害

水体污染及其解决措施

物种灭绝与生物多样性

酸雨及其影响

人类对全球环境的影响

再 见

同课章节目录

- 第一章 植物生命活动的调节

- 第一节 植物激素调节

- 第二节 其他调节

- 第二章 动物生命活动的调节

- 第一节 内环境与稳态

- 第二节 神经系统的结构与功能

- 第三节 高等动物的内分泌系统与体液调节

- 第三章 免疫系统与免疫功能

- 第一节 人体对抗病原体感染的非特异性防卫

- 第二节 特异性反应(免疫应答)

- 第三节 免疫系统的功能异常

- 第四章 种群

- 第一节 种群的特征

- 第二节 种群的增长方式

- 第三节 种群的数量波动及调节

- 第五章 群落

- 第一节 群落的物种组成和优势种

- 第二节 植物的生长型和群落结构

- 第三节 物种在群落中的生态位

- 第四节 群落的主要类型

- 第五节 群落演替

- 第六章 生态系统

- 第一节 生态系统的营养结构

- 第二节 生态系统中的生产量和生物量

- 第三节 能量流动和物质循环

- 第四节 生态系统的稳态及其调节

- 第七章 人类与环境

- 第一节 生物圈

- 第二节 全球人口动态

- 第三节 人类对全球环境的影响