《烛之武退秦师》 课件(27张PPT)

文档属性

| 名称 | 《烛之武退秦师》 课件(27张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-08 14:49:47 | ||

图片预览

文档简介

烛

之

武

退

秦

师

在秦王威风八面的朝堂,蔺相如轻启三寸不烂之舌,挫败秦王夺璧的阴谋,使宝璧平安归赵;在群儒唇枪舌剑的进攻面前,诸葛亮轻动三寸不烂之舌,折服东吴的饱学之士,使孙刘迅速结盟;在郑国危如累卵之际,老迈的烛之武轻摇三寸不烂之舌,虎狼之师不击自退,铁桶之围不攻自破。

烛之武在剑拔弩张的敌对情势下,是如何说服秦伯不仅撤走了围郑的秦军,反而派兵保护郑国的呢?带着这个疑问,我们一同走进《烛之武退秦师》。

情境导入

左丘明(约前502—约前422)

姓丘,名明,因其父任左史官,故称左丘明。

东周春秋末期鲁国都君庄(今山东省肥城市石横镇东衡鱼村)人。

春秋末期史学家、文学家、思想家、散文家、军事家。

与孔子同时或者比孔子年龄略长些。

左丘明是中国传统史学的创始人,

被誉为“百家文字之宗、万世古文之祖”。?

左丘明的《左氏春秋》和《国语》两部史学巨著,保存了具有很高价值的原始资料。

《左传》

《左传》的作者相传是鲁国的史官左丘明。但由于文献不足,迄今尚无定论。别名《左氏春秋》《春秋左氏传》,是我国第一部详细完整的编年体历史著作,为“十三经”之一。因为《左传》和《公羊传》《谷梁传》都是为解说《春秋》而作,所以它们又被称作“春秋三传”。也有人认为《左传》是一部独立的自成体系的历史著作。

背景链接

秦、晋围郑发生在公元前630年(鲁僖公三十年)。在这之前,郑国有两件事得罪了晋国。一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;二是在公元前632年(鲁僖公二十八年)的晋、楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国(《左传?僖公二十八年》:“向役之三月,郑伯如楚致其师”)。结果,城濮之战以楚国失败而告终。郑国感到形势不妙,马上派人出使晋国,与晋结好。甚至在公元前632年5月,“晋侯及郑伯盟于衡雍”。但是,最终也没能感化晋国。晋文公为了争夺霸权的需要,还是在两年后发动了这次战争。

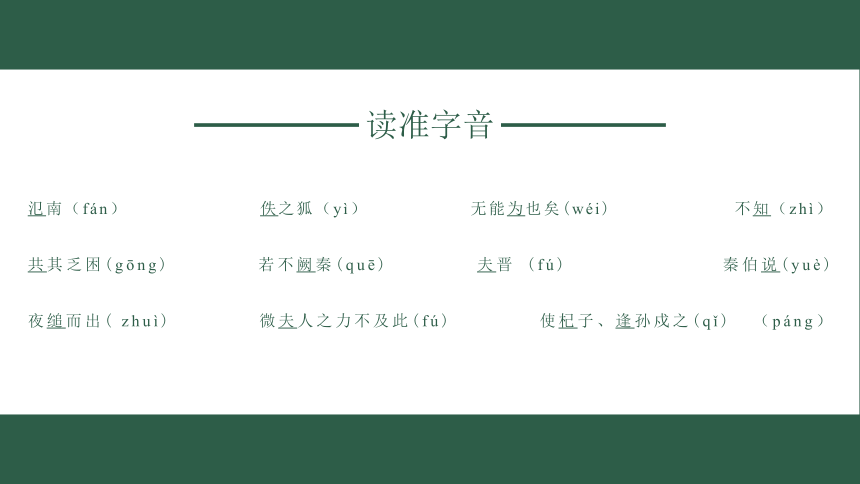

读准字音

氾南(fán) 佚之狐(yì) 无能为也矣(wéi) 不知(zhì)

共其乏困(gōng) 若不阙秦(quē) 夫晋 (fú) 秦伯说(yuè)

夜缒而出( zhuì) 微夫人之力不及此(fú) 使杞子、逢孙戍之(qǐ) (páng)

通假字

(1)今老矣,无能为也已(“已”通“矣”,语气词)

(2)行李之往来,共其乏困(“共”通“供”,供给)

(3)秦伯说(“说”通“悦”,高兴)

(4)失其所与,不知(“知”通“智”,明智)

古今异义

(1)敢以烦执事

(2)以为东道主

(3)行李之往来

今:主管事物的人

古:您,对对方的敬称

今:泛指主人

古:东方道路上的主人

今:指外出的人携带的随身物品

古:出使的人

(4)微夫人之力

(5)亦去之

今:尊称人的妻子

古:那人

今:距离

古:离开

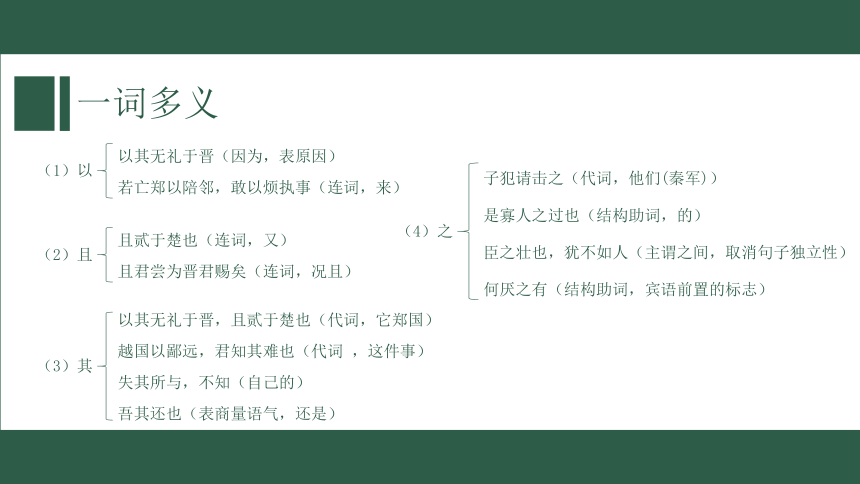

一词多义

(1)以

以其无礼于晋(因为,表原因)

若亡郑以陪邻,敢以烦执事(连词,来)

(2)且

且贰于楚也(连词,又)

且君尝为晋君赐矣(连词,况且)

(3)其

以其无礼于晋,且贰于楚也(代词,它郑国)

越国以鄙远,君知其难也(代词 ,这件事)

失其所与,不知(自己的)

吾其还也(表商量语气,还是)

(4)之

子犯请击之(代词,他们(秦军))

是寡人之过也(结构助词,的)

臣之壮也,犹不如人(主谓之间,取消句子独立性)

何厌之有(结构助词,宾语前置的标志)

词类活用

(1)晋军函陵,秦军氾南(驻军,驻扎)

(2)越国以鄙远(意动,以……为边邑)

(3)贰于楚(对……有贰心)

(4)既东封郑,又欲肆其西封(向东边)

(5)夜缒而出(在晚上)

(6)臣之壮也(壮年)

(7)越国以鄙远(远方,边远的地方)

(8)共其乏困(缺少的东西)

文言句式

(1)判断句

①邻之厚,君之薄也。(“也”表判断)

②是寡人之过也。(“也”表判断)

①(烛之武)许之 (主语)

②(烛之武)辞曰:“臣之壮也……” (主语)

③(晋惠公)许君焦、瑕(主语)

④(烛之武)夜,缒而出(主语)

⑤以(之)烦执事(宾语)

⑥晋军(于)函陵,秦军(于)氾南 (介词)

(2)省略句

文言句式

(3)倒装句

①以其无礼于晋(以其于晋无礼)

②且贰于楚也 (且于楚贰也)

③佚之狐言于郑伯(佚之狐于郑伯言)

④若亡郑而有益于君(若亡郑于君有益)

⑤何厌之有(有何厌之)之:宾语前置的标志词

烛之武退秦师

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

①烛之武:本名武,此处指烛地叫武的人。退:使撤退。

②晋侯:晋文公。秦伯:秦穆公。

③无礼于晋:指晋文公重耳作公子时流亡经过郑国,郑文公不以礼相待之事。

④贰:对晋有二心,与楚亲近。晋、楚城濮之战时,郑国曾派兵援助楚国。

⑤军:驻扎。函陵:地名,在今河南新郑北。

⑥氾(fán)南:水之南。

⑦佚之狐:郑国大夫。郑伯:郑文公。

烛之武退秦师

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

译文:

晋文公联合秦穆公包围郑国,因为郑文公曾对晋文公无礼,而且还依附楚国。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾水之南。

佚之狐向郑文公说:“国家危险了,如果派烛之武去见秦君,秦国军队一定退走。”郑文公听了他的意见。烛之武推辞说:“臣壮年时,尚且不如别人,现在老了,无能为力了。”郑文公说:“我没有及早重用您,危急时才来求您,这是我的过错。然而郑亡国了,对您也不利啊!”烛之武答应了。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

⑧缒(zhuì):系在绳子上放下去。

⑨鄙:边疆,这里作动词,意为开辟边疆。越国以鄙远:越过晋国把远离秦国的郑国作为边境。

⑩东道主:东方道路上招待客人的主人,后泛指接待或宴客的主人。

?行李:外交使节。

?共:同“供”,供给。乏困:在食宿方面的不足。

?赐:恩惠,指秦穆公帮助晋惠公回国继位之事。

?版:打土墙用的夹板,这里指防御工事。

?厌:同“餍”,饱,满足。

?封:疆界,这里作动词,意为疆界。

?阙:通“缺”,损害。

?说:同“悦”,喜悦。

?杞子、逢孙、杨孙:都是秦国大夫。戍:防守。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

译文:

夜里,把烛之武用绳子从城上坠下去见到秦穆公,烛之武说:“秦、晋围攻郑国,郑国已经知道就要灭亡了!如果郑国灭亡对您有好处,那就值得烦劳您的属下(“敢以烦执事”又译为:冒昧地以此事来打扰您 )。越过其他国家而在远方设置边邑,您知道这不好办,哪能用灭郑来加强邻国的实力呢?邻国实力增强,就等于您的力量削弱了。如果不灭郑国而使它成为您东方道路上的主人,贵国使臣经过,郑国供应他们的食宿、给养,这对您也无坏处。再说您也曾经有恩于晋惠公,他答应给您焦、瑕两地,可是晋惠公早晨刚刚渡河回国,晚上就在那里筑城防御,这是您所知道的。那个晋国,怎么会有满足的时候?它既以郑国作为东边的疆界,又要扩张它西边的疆界,如果不损害秦国,它到哪里去夺取土地?损害秦国而让晋国得利,希望您还是多多考虑这件事。”秦伯很高兴,与郑国结盟,派杞子、逢孙、杨孙戍守郑国,秦伯就回国了。

子犯请击之,公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

子犯:狐偃,字子犯,是晋文公的舅父。

微:非,无。夫人:此人,指秦穆公。

敝(bì):动词,害。

所与:同盟者。

知:通“智”,明智。

乱:分裂。整:联合,团结。

子犯请击之,公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

译文:

晋国大夫子犯请求攻打秦军。晋文公说:“不可,如不是秦国国君的力量,就没有我的今天。依靠过别人的力量而去损害别人,是不仁;失去同盟国,是不智;用动乱来代替整齐,是不武。我们还是回去吧!”于是晋国也撤离郑国。

尝试用四字短语概括文章的主要章节

秦晋围郑

临危受命

说退秦师

迫晋退兵

文中是如何交代秦晋围郑的原因及形式的?这与整个故事的发展有何关系?

“无礼于晋”

“且贰于楚”

交代秦晋围郑的原因

“晋军函陵,秦军氾南”

说明攻方的态势,暗示郑国已经危在旦夕。

点明了烛之武游说秦伯的背景,为下文的故事发展做了铺垫。

烛之武为什么能说服秦伯?

烛之武去说服秦伯,虽然目的是求和,但绝不露出一点乞怜相貌。他利用秦晋之间的矛盾,动之以情,晓之以理,头头是道,使人信服。

(1)处处为秦国着想。

(2)充分利用秦晋矛盾。

首先,烛之武开门见山地说:“秦、晋围郑,郑既知亡矣”,承认郑国已经处于危亡之中。但烛之武却没有半句为郑国乞求的话。相反,却以“若亡郑而有益于君,敢以烦执事”来表明为秦着想的立场。

首先,烛之武开门见山地说:“秦、晋围郑,郑既知亡矣”,承认郑国已经处于危亡之中。但烛之武却没有半句为郑国乞求的话。相反,却以“若亡郑而有益于君,敢以烦执事”来表明为秦着想的立场。

晋文公最后以“不仁”“不知”“不武”三个理由退兵,你怎样看待晋文公退兵的理由?

“不仁”

只是一个冠冕堂皇的借口,如果真的仁义,当粗就不会发兵攻打郑国。

“不知”

才是实质,“知”同“智”,是对现实进行冷静分析,权衡利弊的结果。

“不武”

胜负之数,难以意料。晋的退兵,说到底是一个“利”起作用。

如何从“志士”“勇士”“辩士”这几个方面对烛之武的形象进行分析?

(1)志士

(2)勇士

烛之武的才能通过佚之狐的话得到了肯定,“若使烛之武退秦师,师必退”,一个“退”字,尽显烛之武的才华。由于长期未被任用,他的满腹牢骚和委屈溢于言表,以至于“老矣,无能为也已”来推辞。但在郑伯的一番诚意劝说和对国家形势与个人利益的分析之下,最终感动了他,决定以国家利益为重,出使秦国。这足以说明他是一个深明大义的爱国志士。

两方交战,生死未卜;出使秦师,成败难料。烛之武“夜缒而出”,勇入秦营,这种知难而上、义无反顾的冒险精神也展示了他的“勇士”性格。

如何从“志士”“勇士”“辩士”这几个方面对烛之武的形象进行分析?

(3)辩士

烛之武到秦营之后,面对强敌,不卑不亢,侃侃而谈。他先论说灭掉郑国对秦国有害无益,只是增加了邻国晋国的实力。然后承诺,保存郑国对秦国大有好处“行李之往来,供其乏困”,这是郑国请求秦国退兵所施予秦国的小小恩惠,既可以使对方感兴趣,以权衡利弊,又不失本国尊严。一番利诱之后,又从秦晋的历史关系入手,揭示晋文公过河拆桥、忘恩负义的本质,公开挑拨秦晋两国的关系。最终说服秦伯和郑国结盟。这样一来,充分展示了他“辩士”的形象。

本文写作上有什么特点?

伏笔与照应

波澜起伏

详略得当

伏笔与照应

课文虽短,但在叙述故事时,却能够处处注意伏笔与照应。如:交代秦、晋围郑的原因时,“以其无礼于晋,且贰于楚也”,说明秦、郑并没有多大的矛盾冲突,为下文的烛之武退秦师埋下了伏笔。

波澜起伏

课文波澜起伏,生动活泼。大军压境,郑国危在旦夕,不禁让人捏着一把汗,而佚之狐的推荐,便让郑伯看到一丝希望。

详略得当

课文主要是表现烛之武怎样说退秦师的,所以重点放在烛之武的说辞上。所以对“退秦师”的前因后果,只做简略交代。对其他人物的活动都只字未提,几种笔墨塑造烛之武的形象,从而做大繁而不杂,有始有终,层次井然。

烛之武

慷慨许之

夜缒而出

面见秦伯

义

勇

亡郑 君薄

舍郑 利秦

智

之

武

退

秦

师

在秦王威风八面的朝堂,蔺相如轻启三寸不烂之舌,挫败秦王夺璧的阴谋,使宝璧平安归赵;在群儒唇枪舌剑的进攻面前,诸葛亮轻动三寸不烂之舌,折服东吴的饱学之士,使孙刘迅速结盟;在郑国危如累卵之际,老迈的烛之武轻摇三寸不烂之舌,虎狼之师不击自退,铁桶之围不攻自破。

烛之武在剑拔弩张的敌对情势下,是如何说服秦伯不仅撤走了围郑的秦军,反而派兵保护郑国的呢?带着这个疑问,我们一同走进《烛之武退秦师》。

情境导入

左丘明(约前502—约前422)

姓丘,名明,因其父任左史官,故称左丘明。

东周春秋末期鲁国都君庄(今山东省肥城市石横镇东衡鱼村)人。

春秋末期史学家、文学家、思想家、散文家、军事家。

与孔子同时或者比孔子年龄略长些。

左丘明是中国传统史学的创始人,

被誉为“百家文字之宗、万世古文之祖”。?

左丘明的《左氏春秋》和《国语》两部史学巨著,保存了具有很高价值的原始资料。

《左传》

《左传》的作者相传是鲁国的史官左丘明。但由于文献不足,迄今尚无定论。别名《左氏春秋》《春秋左氏传》,是我国第一部详细完整的编年体历史著作,为“十三经”之一。因为《左传》和《公羊传》《谷梁传》都是为解说《春秋》而作,所以它们又被称作“春秋三传”。也有人认为《左传》是一部独立的自成体系的历史著作。

背景链接

秦、晋围郑发生在公元前630年(鲁僖公三十年)。在这之前,郑国有两件事得罪了晋国。一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;二是在公元前632年(鲁僖公二十八年)的晋、楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国(《左传?僖公二十八年》:“向役之三月,郑伯如楚致其师”)。结果,城濮之战以楚国失败而告终。郑国感到形势不妙,马上派人出使晋国,与晋结好。甚至在公元前632年5月,“晋侯及郑伯盟于衡雍”。但是,最终也没能感化晋国。晋文公为了争夺霸权的需要,还是在两年后发动了这次战争。

读准字音

氾南(fán) 佚之狐(yì) 无能为也矣(wéi) 不知(zhì)

共其乏困(gōng) 若不阙秦(quē) 夫晋 (fú) 秦伯说(yuè)

夜缒而出( zhuì) 微夫人之力不及此(fú) 使杞子、逢孙戍之(qǐ) (páng)

通假字

(1)今老矣,无能为也已(“已”通“矣”,语气词)

(2)行李之往来,共其乏困(“共”通“供”,供给)

(3)秦伯说(“说”通“悦”,高兴)

(4)失其所与,不知(“知”通“智”,明智)

古今异义

(1)敢以烦执事

(2)以为东道主

(3)行李之往来

今:主管事物的人

古:您,对对方的敬称

今:泛指主人

古:东方道路上的主人

今:指外出的人携带的随身物品

古:出使的人

(4)微夫人之力

(5)亦去之

今:尊称人的妻子

古:那人

今:距离

古:离开

一词多义

(1)以

以其无礼于晋(因为,表原因)

若亡郑以陪邻,敢以烦执事(连词,来)

(2)且

且贰于楚也(连词,又)

且君尝为晋君赐矣(连词,况且)

(3)其

以其无礼于晋,且贰于楚也(代词,它郑国)

越国以鄙远,君知其难也(代词 ,这件事)

失其所与,不知(自己的)

吾其还也(表商量语气,还是)

(4)之

子犯请击之(代词,他们(秦军))

是寡人之过也(结构助词,的)

臣之壮也,犹不如人(主谓之间,取消句子独立性)

何厌之有(结构助词,宾语前置的标志)

词类活用

(1)晋军函陵,秦军氾南(驻军,驻扎)

(2)越国以鄙远(意动,以……为边邑)

(3)贰于楚(对……有贰心)

(4)既东封郑,又欲肆其西封(向东边)

(5)夜缒而出(在晚上)

(6)臣之壮也(壮年)

(7)越国以鄙远(远方,边远的地方)

(8)共其乏困(缺少的东西)

文言句式

(1)判断句

①邻之厚,君之薄也。(“也”表判断)

②是寡人之过也。(“也”表判断)

①(烛之武)许之 (主语)

②(烛之武)辞曰:“臣之壮也……” (主语)

③(晋惠公)许君焦、瑕(主语)

④(烛之武)夜,缒而出(主语)

⑤以(之)烦执事(宾语)

⑥晋军(于)函陵,秦军(于)氾南 (介词)

(2)省略句

文言句式

(3)倒装句

①以其无礼于晋(以其于晋无礼)

②且贰于楚也 (且于楚贰也)

③佚之狐言于郑伯(佚之狐于郑伯言)

④若亡郑而有益于君(若亡郑于君有益)

⑤何厌之有(有何厌之)之:宾语前置的标志词

烛之武退秦师

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

①烛之武:本名武,此处指烛地叫武的人。退:使撤退。

②晋侯:晋文公。秦伯:秦穆公。

③无礼于晋:指晋文公重耳作公子时流亡经过郑国,郑文公不以礼相待之事。

④贰:对晋有二心,与楚亲近。晋、楚城濮之战时,郑国曾派兵援助楚国。

⑤军:驻扎。函陵:地名,在今河南新郑北。

⑥氾(fán)南:水之南。

⑦佚之狐:郑国大夫。郑伯:郑文公。

烛之武退秦师

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

译文:

晋文公联合秦穆公包围郑国,因为郑文公曾对晋文公无礼,而且还依附楚国。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾水之南。

佚之狐向郑文公说:“国家危险了,如果派烛之武去见秦君,秦国军队一定退走。”郑文公听了他的意见。烛之武推辞说:“臣壮年时,尚且不如别人,现在老了,无能为力了。”郑文公说:“我没有及早重用您,危急时才来求您,这是我的过错。然而郑亡国了,对您也不利啊!”烛之武答应了。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

⑧缒(zhuì):系在绳子上放下去。

⑨鄙:边疆,这里作动词,意为开辟边疆。越国以鄙远:越过晋国把远离秦国的郑国作为边境。

⑩东道主:东方道路上招待客人的主人,后泛指接待或宴客的主人。

?行李:外交使节。

?共:同“供”,供给。乏困:在食宿方面的不足。

?赐:恩惠,指秦穆公帮助晋惠公回国继位之事。

?版:打土墙用的夹板,这里指防御工事。

?厌:同“餍”,饱,满足。

?封:疆界,这里作动词,意为疆界。

?阙:通“缺”,损害。

?说:同“悦”,喜悦。

?杞子、逢孙、杨孙:都是秦国大夫。戍:防守。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

译文:

夜里,把烛之武用绳子从城上坠下去见到秦穆公,烛之武说:“秦、晋围攻郑国,郑国已经知道就要灭亡了!如果郑国灭亡对您有好处,那就值得烦劳您的属下(“敢以烦执事”又译为:冒昧地以此事来打扰您 )。越过其他国家而在远方设置边邑,您知道这不好办,哪能用灭郑来加强邻国的实力呢?邻国实力增强,就等于您的力量削弱了。如果不灭郑国而使它成为您东方道路上的主人,贵国使臣经过,郑国供应他们的食宿、给养,这对您也无坏处。再说您也曾经有恩于晋惠公,他答应给您焦、瑕两地,可是晋惠公早晨刚刚渡河回国,晚上就在那里筑城防御,这是您所知道的。那个晋国,怎么会有满足的时候?它既以郑国作为东边的疆界,又要扩张它西边的疆界,如果不损害秦国,它到哪里去夺取土地?损害秦国而让晋国得利,希望您还是多多考虑这件事。”秦伯很高兴,与郑国结盟,派杞子、逢孙、杨孙戍守郑国,秦伯就回国了。

子犯请击之,公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

子犯:狐偃,字子犯,是晋文公的舅父。

微:非,无。夫人:此人,指秦穆公。

敝(bì):动词,害。

所与:同盟者。

知:通“智”,明智。

乱:分裂。整:联合,团结。

子犯请击之,公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

译文:

晋国大夫子犯请求攻打秦军。晋文公说:“不可,如不是秦国国君的力量,就没有我的今天。依靠过别人的力量而去损害别人,是不仁;失去同盟国,是不智;用动乱来代替整齐,是不武。我们还是回去吧!”于是晋国也撤离郑国。

尝试用四字短语概括文章的主要章节

秦晋围郑

临危受命

说退秦师

迫晋退兵

文中是如何交代秦晋围郑的原因及形式的?这与整个故事的发展有何关系?

“无礼于晋”

“且贰于楚”

交代秦晋围郑的原因

“晋军函陵,秦军氾南”

说明攻方的态势,暗示郑国已经危在旦夕。

点明了烛之武游说秦伯的背景,为下文的故事发展做了铺垫。

烛之武为什么能说服秦伯?

烛之武去说服秦伯,虽然目的是求和,但绝不露出一点乞怜相貌。他利用秦晋之间的矛盾,动之以情,晓之以理,头头是道,使人信服。

(1)处处为秦国着想。

(2)充分利用秦晋矛盾。

首先,烛之武开门见山地说:“秦、晋围郑,郑既知亡矣”,承认郑国已经处于危亡之中。但烛之武却没有半句为郑国乞求的话。相反,却以“若亡郑而有益于君,敢以烦执事”来表明为秦着想的立场。

首先,烛之武开门见山地说:“秦、晋围郑,郑既知亡矣”,承认郑国已经处于危亡之中。但烛之武却没有半句为郑国乞求的话。相反,却以“若亡郑而有益于君,敢以烦执事”来表明为秦着想的立场。

晋文公最后以“不仁”“不知”“不武”三个理由退兵,你怎样看待晋文公退兵的理由?

“不仁”

只是一个冠冕堂皇的借口,如果真的仁义,当粗就不会发兵攻打郑国。

“不知”

才是实质,“知”同“智”,是对现实进行冷静分析,权衡利弊的结果。

“不武”

胜负之数,难以意料。晋的退兵,说到底是一个“利”起作用。

如何从“志士”“勇士”“辩士”这几个方面对烛之武的形象进行分析?

(1)志士

(2)勇士

烛之武的才能通过佚之狐的话得到了肯定,“若使烛之武退秦师,师必退”,一个“退”字,尽显烛之武的才华。由于长期未被任用,他的满腹牢骚和委屈溢于言表,以至于“老矣,无能为也已”来推辞。但在郑伯的一番诚意劝说和对国家形势与个人利益的分析之下,最终感动了他,决定以国家利益为重,出使秦国。这足以说明他是一个深明大义的爱国志士。

两方交战,生死未卜;出使秦师,成败难料。烛之武“夜缒而出”,勇入秦营,这种知难而上、义无反顾的冒险精神也展示了他的“勇士”性格。

如何从“志士”“勇士”“辩士”这几个方面对烛之武的形象进行分析?

(3)辩士

烛之武到秦营之后,面对强敌,不卑不亢,侃侃而谈。他先论说灭掉郑国对秦国有害无益,只是增加了邻国晋国的实力。然后承诺,保存郑国对秦国大有好处“行李之往来,供其乏困”,这是郑国请求秦国退兵所施予秦国的小小恩惠,既可以使对方感兴趣,以权衡利弊,又不失本国尊严。一番利诱之后,又从秦晋的历史关系入手,揭示晋文公过河拆桥、忘恩负义的本质,公开挑拨秦晋两国的关系。最终说服秦伯和郑国结盟。这样一来,充分展示了他“辩士”的形象。

本文写作上有什么特点?

伏笔与照应

波澜起伏

详略得当

伏笔与照应

课文虽短,但在叙述故事时,却能够处处注意伏笔与照应。如:交代秦、晋围郑的原因时,“以其无礼于晋,且贰于楚也”,说明秦、郑并没有多大的矛盾冲突,为下文的烛之武退秦师埋下了伏笔。

波澜起伏

课文波澜起伏,生动活泼。大军压境,郑国危在旦夕,不禁让人捏着一把汗,而佚之狐的推荐,便让郑伯看到一丝希望。

详略得当

课文主要是表现烛之武怎样说退秦师的,所以重点放在烛之武的说辞上。所以对“退秦师”的前因后果,只做简略交代。对其他人物的活动都只字未提,几种笔墨塑造烛之武的形象,从而做大繁而不杂,有始有终,层次井然。

烛之武

慷慨许之

夜缒而出

面见秦伯

义

勇

亡郑 君薄

舍郑 利秦

智