人教版数学七年级上册3.4.1实际问题与一元一次方程-------工程问题教案

文档属性

| 名称 | 人教版数学七年级上册3.4.1实际问题与一元一次方程-------工程问题教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 18.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-01-08 22:04:16 | ||

图片预览

文档简介

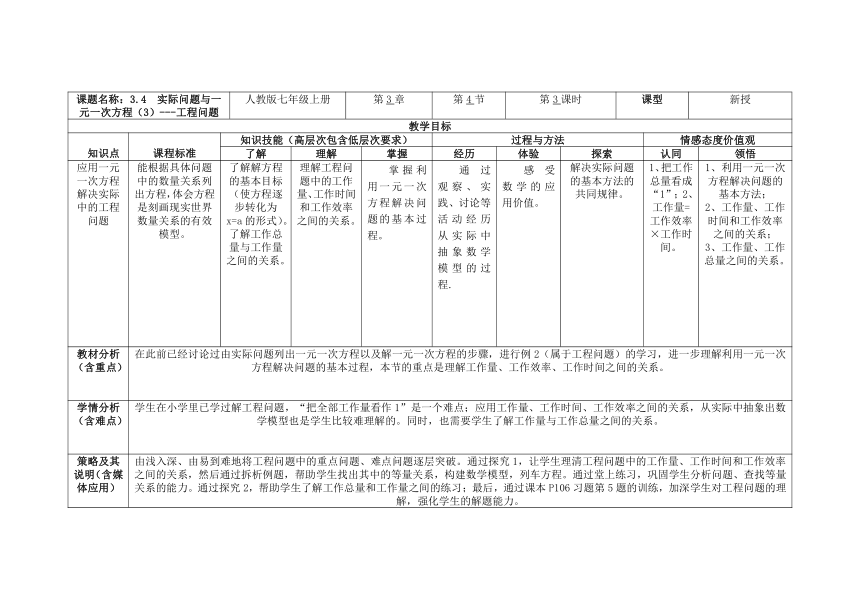

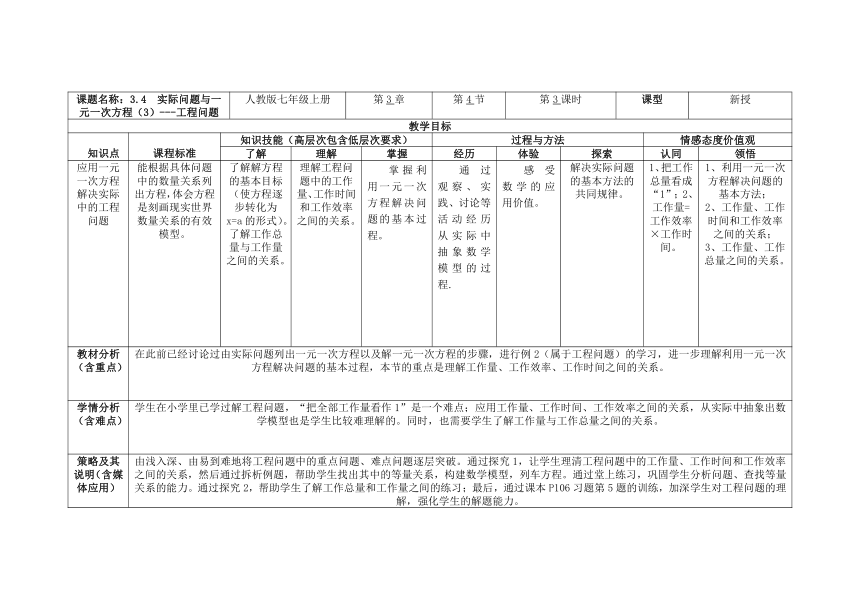

课题名称:3.4

实际问题与一元一次方程(3)---工程问题

人教版七年级上册

第3章

第4节

第3课时

课型

新授

教学目标

知识点

课程标准

知识技能(高层次包含低层次要求)

过程与方法

情感态度价值观

了解

理解

掌握

经历

体验

探索

认同

领悟

应用一元一次方程解决实际中的工程问题

能根据具体问题中的数量关系列出方程,体会方程是刻画现实世界数量关系的有效模型。

了解解方程的基本目标(使方程逐步转化为x=a的形式)。了解工作总量与工作量之间的关系。

理解工程问题中的工作量、工作时间和工作效率之间的关系。

掌握利用一元一次方程解决问题的基本过程。

通过观察、实践、讨论等活动经历从实际中抽象数学模型的过程.

感受数学的应用价值。

解决实际问题的基本方法的共同规律。

1、把工作总量看成“1”;2、工作量=工作效率×工作时间。

1、利用一元一次方程解决问题的基本方法;

2、工作量、工作时间和工作效率之间的关系;

3、工作量、工作总量之间的关系。

教材分析(含重点)

在此前已经讨论过由实际问题列出一元一次方程以及解一元一次方程的步骤,进行例2(属于工程问题)的学习,进一步理解利用一元一次方程解决问题的基本过程,本节的重点是理解工作量、工作效率、工作时间之间的关系。

学情分析(含难点)

学生在小学里已学过解工程问题,“把全部工作量看作1”是一个难点;应用工作量、工作时间、工作效率之间的关系,从实际中抽象出数学模型也是学生比较难理解的。同时,也需要学生了解工作量与工作总量之间的关系。

策略及其说明(含媒体应用)

由浅入深、由易到难地将工程问题中的重点问题、难点问题逐层突破。通过探究1,让学生理清工程问题中的工作量、工作时间和工作效率之间的关系,然后通过拆析例题,帮助学生找出其中的等量关系,构建数学模型,列车方程。通过堂上练习,巩固学生分析问题、查找等量关系的能力。通过探究2,帮助学生了解工作总量和工作量之间的练习;最后,通过课本P106习题第5题的训练,加深学生对工程问题的理解,强化学生的解题能力。

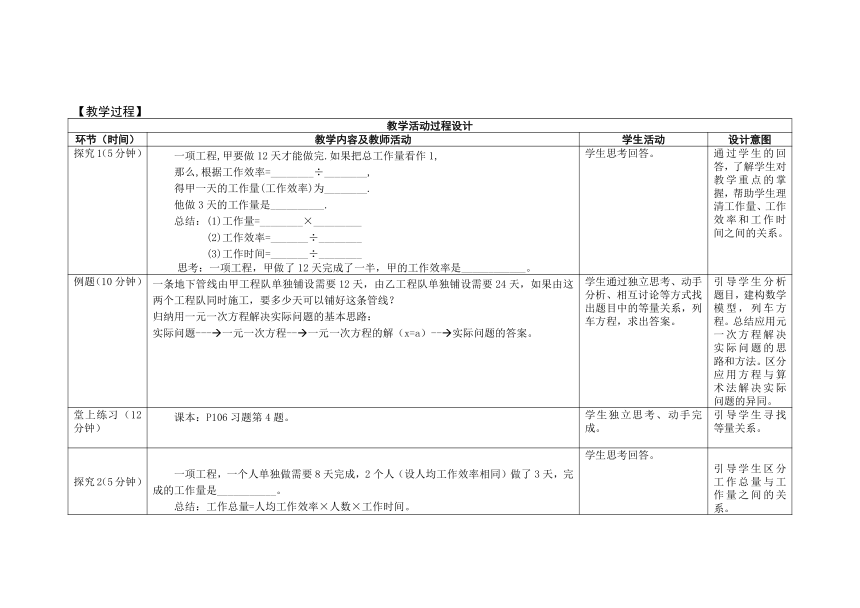

【教学过程】

教学活动过程设计

环节(时间)

教学内容及教师活动

学生活动

设计意图

探究1(5分钟)

一项工程,甲要做12天才能做完.如果把总工作量看作1,

那么,根据工作效率=________÷________,

得甲一天的工作量(工作效率)为________.

他做3天的工作量是__________.

总结:(1)工作量=________×_________

(2)工作效率=_______÷________

(3)工作时间=_______÷________

思考:一项工程,甲做了12天完成了一半,甲的工作效率是____________。

学生思考回答。

通过学生的回答,了解学生对教学重点的掌握,帮助学生理清工作量、工作效率和工作时间之间的关系。

例题(10分钟)

一条地下管线由甲工程队单独铺设需要12天,由乙工程队单独铺设需要24天,如果由这两个工程队同时施工,要多少天可以铺好这条管线?

归纳用一元一次方程解决实际问题的基本思路:

实际问题---一元一次方程--一元一次方程的解(x=a)--实际问题的答案。

学生通过独立思考、动手分析、相互讨论等方式找出题目中的等量关系,列车方程,求出答案。

引导学生分析题目,建构数学模型,列车方程。总结应用元一次方程解决实际问题的思路和方法。区分应用方程与算术法解决实际问题的异同。

堂上练习(12分钟)

课本:P106习题第4题。

学生独立思考、动手完成。

引导学生寻找等量关系。

探究2(5分钟)

一项工程,一个人单独做需要8天完成,2个人(设人均工作效率相同)做了3天,完成的工作量是___________。

总结:工作总量=人均工作效率×人数×工作时间。

学生思考回答。

引导学生区分工作总量与工作量之间的关系。

巩固提高(6分钟)

1、整理一批图书,由一个人做要40小时完成.现计划由一部分人先做4小时,再增加2人和他们一起做8小时,完成这项工作.假设这些人的工作效率相同,具体应先安排多少人工作?

2、课本P106习题第5题。

3、《探究导学》P102第14题。

学生通过独立思考、动手分析找出题目中的等量关系,列车方程,求出答案。

引导学生寻找等量关系,区分工作总量与工作量之间的关系,建立数学模型,列出方程。

归纳总结(2分钟)

这节课你收获了什么?

工作量=工作效率×工作时间

工作效率=工作量÷工作时间

工作时间=工作量÷工作效率

工作总量=人均工作效率×人数×工作时间

学生回忆,加深巩固

梳理本节主要的知识点,加深记忆。

课后练习

《探究导学》P100到P101.

课后独立完成

巩固本节相关知识。

【课后研讨评议记录】

孟祥东(教导主任):

课堂设计符合“自主、合作、探究”课堂模式要求,遵循“先学后教,当堂训练”教学方法,教学程序设计科学、合理,符合学生实际,教学效果好。

注重调动学生参与课堂学习的积极性和主动性,问题设计由浅入深,层层深入,循序渐进,注重学生思维能力的培养和训练,注重方法引导和归纳总结。

学生主动性还有待进一步提高,课堂发言的声音较小,老师要注重学生良好学习相关养成。

何辉琼(科组长):

教学目标目标明确,具体,符合课表要求,符合学生实际;教学重点、难点突出,难点易化,注意培养学生的情感;教学步骤有序,知识教学、技能训练、能力培养安排合理,课堂容量适当,训练充分。

【教学反思】

本节课的主要学习内容是应用一元一次方程解决实际中的工程问题,其中重要内容是理清工作效率、工作时间和工作量之间的关系,还要让学生区别工作总量和人均工作量的关系,明白可以用“1”表示工作量。通过探究1让学生清楚他们的关系,然后通过例题1,灵活应用它们之间的关系建立方程。通过探究2,让学生区分工作总量和工作量的区别,通过课本P106习题第5题加深学生对工作总量的理解。归纳总结是对这节课的主要内容的一个回顾和提升。学生虽然对工作量、工作时间和工作效率之间的关系有所了解,但仍不能灵活应用它们之间的关系去建立方程,在后阶段的教学中,帮助学生根据实际的问题建立数学模式,建立等量关系依然是本章的教学重点。

实际问题与一元一次方程(3)---工程问题

人教版七年级上册

第3章

第4节

第3课时

课型

新授

教学目标

知识点

课程标准

知识技能(高层次包含低层次要求)

过程与方法

情感态度价值观

了解

理解

掌握

经历

体验

探索

认同

领悟

应用一元一次方程解决实际中的工程问题

能根据具体问题中的数量关系列出方程,体会方程是刻画现实世界数量关系的有效模型。

了解解方程的基本目标(使方程逐步转化为x=a的形式)。了解工作总量与工作量之间的关系。

理解工程问题中的工作量、工作时间和工作效率之间的关系。

掌握利用一元一次方程解决问题的基本过程。

通过观察、实践、讨论等活动经历从实际中抽象数学模型的过程.

感受数学的应用价值。

解决实际问题的基本方法的共同规律。

1、把工作总量看成“1”;2、工作量=工作效率×工作时间。

1、利用一元一次方程解决问题的基本方法;

2、工作量、工作时间和工作效率之间的关系;

3、工作量、工作总量之间的关系。

教材分析(含重点)

在此前已经讨论过由实际问题列出一元一次方程以及解一元一次方程的步骤,进行例2(属于工程问题)的学习,进一步理解利用一元一次方程解决问题的基本过程,本节的重点是理解工作量、工作效率、工作时间之间的关系。

学情分析(含难点)

学生在小学里已学过解工程问题,“把全部工作量看作1”是一个难点;应用工作量、工作时间、工作效率之间的关系,从实际中抽象出数学模型也是学生比较难理解的。同时,也需要学生了解工作量与工作总量之间的关系。

策略及其说明(含媒体应用)

由浅入深、由易到难地将工程问题中的重点问题、难点问题逐层突破。通过探究1,让学生理清工程问题中的工作量、工作时间和工作效率之间的关系,然后通过拆析例题,帮助学生找出其中的等量关系,构建数学模型,列车方程。通过堂上练习,巩固学生分析问题、查找等量关系的能力。通过探究2,帮助学生了解工作总量和工作量之间的练习;最后,通过课本P106习题第5题的训练,加深学生对工程问题的理解,强化学生的解题能力。

【教学过程】

教学活动过程设计

环节(时间)

教学内容及教师活动

学生活动

设计意图

探究1(5分钟)

一项工程,甲要做12天才能做完.如果把总工作量看作1,

那么,根据工作效率=________÷________,

得甲一天的工作量(工作效率)为________.

他做3天的工作量是__________.

总结:(1)工作量=________×_________

(2)工作效率=_______÷________

(3)工作时间=_______÷________

思考:一项工程,甲做了12天完成了一半,甲的工作效率是____________。

学生思考回答。

通过学生的回答,了解学生对教学重点的掌握,帮助学生理清工作量、工作效率和工作时间之间的关系。

例题(10分钟)

一条地下管线由甲工程队单独铺设需要12天,由乙工程队单独铺设需要24天,如果由这两个工程队同时施工,要多少天可以铺好这条管线?

归纳用一元一次方程解决实际问题的基本思路:

实际问题---一元一次方程--一元一次方程的解(x=a)--实际问题的答案。

学生通过独立思考、动手分析、相互讨论等方式找出题目中的等量关系,列车方程,求出答案。

引导学生分析题目,建构数学模型,列车方程。总结应用元一次方程解决实际问题的思路和方法。区分应用方程与算术法解决实际问题的异同。

堂上练习(12分钟)

课本:P106习题第4题。

学生独立思考、动手完成。

引导学生寻找等量关系。

探究2(5分钟)

一项工程,一个人单独做需要8天完成,2个人(设人均工作效率相同)做了3天,完成的工作量是___________。

总结:工作总量=人均工作效率×人数×工作时间。

学生思考回答。

引导学生区分工作总量与工作量之间的关系。

巩固提高(6分钟)

1、整理一批图书,由一个人做要40小时完成.现计划由一部分人先做4小时,再增加2人和他们一起做8小时,完成这项工作.假设这些人的工作效率相同,具体应先安排多少人工作?

2、课本P106习题第5题。

3、《探究导学》P102第14题。

学生通过独立思考、动手分析找出题目中的等量关系,列车方程,求出答案。

引导学生寻找等量关系,区分工作总量与工作量之间的关系,建立数学模型,列出方程。

归纳总结(2分钟)

这节课你收获了什么?

工作量=工作效率×工作时间

工作效率=工作量÷工作时间

工作时间=工作量÷工作效率

工作总量=人均工作效率×人数×工作时间

学生回忆,加深巩固

梳理本节主要的知识点,加深记忆。

课后练习

《探究导学》P100到P101.

课后独立完成

巩固本节相关知识。

【课后研讨评议记录】

孟祥东(教导主任):

课堂设计符合“自主、合作、探究”课堂模式要求,遵循“先学后教,当堂训练”教学方法,教学程序设计科学、合理,符合学生实际,教学效果好。

注重调动学生参与课堂学习的积极性和主动性,问题设计由浅入深,层层深入,循序渐进,注重学生思维能力的培养和训练,注重方法引导和归纳总结。

学生主动性还有待进一步提高,课堂发言的声音较小,老师要注重学生良好学习相关养成。

何辉琼(科组长):

教学目标目标明确,具体,符合课表要求,符合学生实际;教学重点、难点突出,难点易化,注意培养学生的情感;教学步骤有序,知识教学、技能训练、能力培养安排合理,课堂容量适当,训练充分。

【教学反思】

本节课的主要学习内容是应用一元一次方程解决实际中的工程问题,其中重要内容是理清工作效率、工作时间和工作量之间的关系,还要让学生区别工作总量和人均工作量的关系,明白可以用“1”表示工作量。通过探究1让学生清楚他们的关系,然后通过例题1,灵活应用它们之间的关系建立方程。通过探究2,让学生区分工作总量和工作量的区别,通过课本P106习题第5题加深学生对工作总量的理解。归纳总结是对这节课的主要内容的一个回顾和提升。学生虽然对工作量、工作时间和工作效率之间的关系有所了解,但仍不能灵活应用它们之间的关系去建立方程,在后阶段的教学中,帮助学生根据实际的问题建立数学模式,建立等量关系依然是本章的教学重点。