第2课 地形图的判读

图片预览

文档简介

第二课 《地形图的判读》教学设计

主讲人:张丽萍

一、教学目标

1.学会运用地图估算海拔与相对高度

2.等高线形态与地势高低、坡度陡缓的关系

3.地形图上识别五种主要的地形类型

二、教学重点

等高线形态与地势高低、坡度陡缓的关系

三、教学难点

地形图上中五种主要的地形类型的判读。

四、教学方法

图示法、观察法、演示法等。

五、教学过程

1.复习导入

(1)地图的基本要素?

(2)比例尺的三种形式?

承接:同学们已经对地图的基本要素有了了解,实际上地球表面不是平的,而是高低起伏的。例如有高山、平原、海洋等等,这些地形是如何在地图上表示一目了然的呢?这就需要我们今天来学习《地图》的第二部分《地形图的判读》。

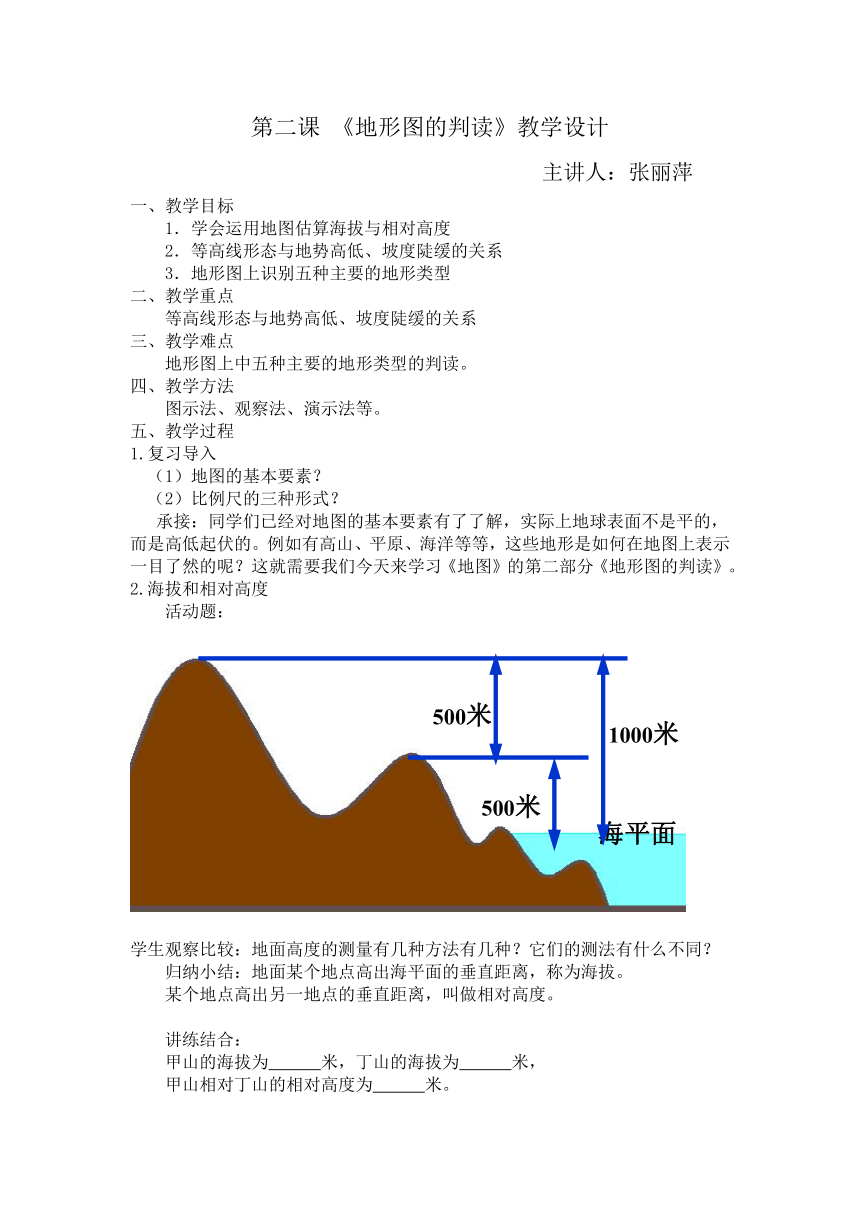

2.海拔和相对高度

活动题: 学生观察比较:地面高度的测量有几种方法有几种?它们的测法有什么不同?

归纳小结:地面某个地点高出海平面的垂直距离,称为海拔。

某个地点高出另一地点的垂直距离,叫做相对高度。

讲练结合:

甲山的海拔为 米,丁山的海拔为 米,

甲山相对丁山的相对高度为 米。

承转:人们是怎样把立体的高低起伏的地形绘制到平面地图上的呢?

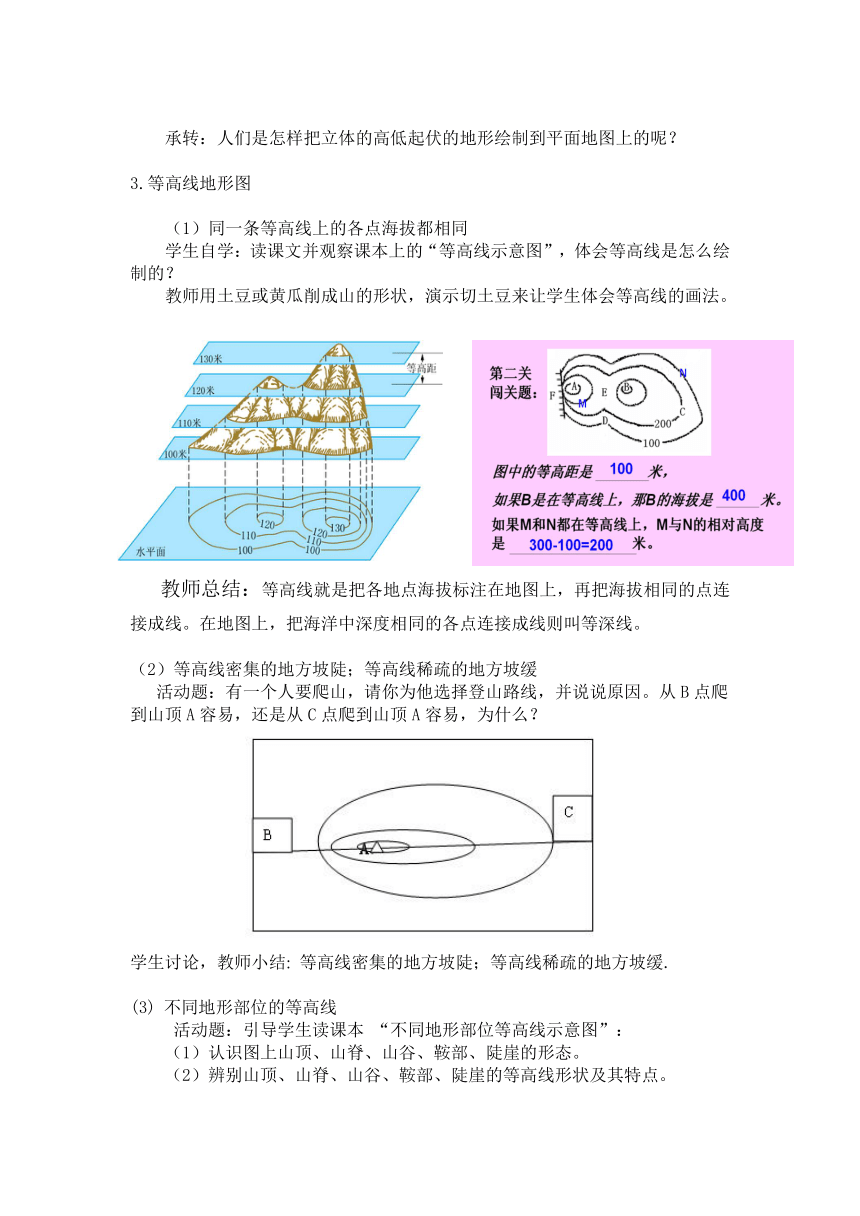

3.等高线地形图

(1)同一条等高线上的各点海拔都相同

学生自学:读课文并观察课本上的“等高线示意图”,体会等高线是怎么绘制的?

教师用土豆或黄瓜削成山的形状,演示切土豆来让学生体会等高线的画法。

教师总结:等高线就是把各地点海拔标注在地图上,再把海拔相同的点连接成线。在地图上,把海洋中深度相同的各点连接成线则叫等深线。

(2)等高线密集的地方坡陡;等高线稀疏的地方坡缓

活动题:有一个人要爬山,请你为他选择登山路线,并说说原因。从B点爬到山顶A容易,还是从C点爬到山顶A容易,为什么?

学生讨论,教师小结: 等高线密集的地方坡陡;等高线稀疏的地方坡缓.

(3) 不同地形部位的等高线

活动题:引导学生读课本 “不同地形部位等高线示意图”:

(1)认识图上山顶、山脊、山谷、鞍部、陡崖的形态。

(2)辨别山顶、山脊、山谷、鞍部、陡崖的等高线形状及其特点。

学生讨论,教师总结:

A.山顶:等高线闭合,数值中心高,四周低。

B.山脊:等高线弯曲向低处凸出

C.山谷:等高线弯曲向高处凸出。

D.鞍部:两山(封闭等高线)之间的部分。

E.陡崖:等高线像刻度尺上的刻度一样。等高线重叠

4.巧记五种地形图

(1)顺口溜记忆:高凸为谷,低凸为脊。

(2)

随堂练习:

写出右图中字母代表的地形类型名称:

A C

D E

F

5 学生自学分层设色地形图

先让学生读课本 “分层设色地形图”,辨认高原、山地、丘陵、盆地、平原五种地形并区分它们的特征。然后再在分层设色地形图上对比高度表从颜色上区分五种基本地形。

高原 山地 丘陵 平原 盆地

海拔 500m以上 500m以上 200m以上,500m以下 200m以下

特点 中部平坦,边缘陡峭,相对高度小 地面起伏大,相对高度大 地面起伏缓 平坦 四周高中间低

六、板书设计

第二课 地形图的判读

海拔和相对高度

1.海拔:地面某个地点高出海平面的垂直距离。

2.相对高度:某个地点高出另一地点的垂直距离。

二、等高线

1.定义:把各地点海拔标注在地图上,再把海拔相同的点连接成线。

2.等深线:在地图上,把海洋中深度相同的各点连接成线

3.特点:(1)同一条等高线上的各点海拔都相同

(2)等高线密集的地方坡陡;等高线稀疏的地方坡缓

4.五种地形图

海平面

1000米

500米

500米

甲

乙

用拳头演示:可以用手握拳表示五种地形,手背弯曲的为等高线稀疏的缓坡,手指弯曲的那面则是陡坡,大拇指的横切面则为陡崖,剩下的高低的手指关节则代表山谷和山脊。

主讲人:张丽萍

一、教学目标

1.学会运用地图估算海拔与相对高度

2.等高线形态与地势高低、坡度陡缓的关系

3.地形图上识别五种主要的地形类型

二、教学重点

等高线形态与地势高低、坡度陡缓的关系

三、教学难点

地形图上中五种主要的地形类型的判读。

四、教学方法

图示法、观察法、演示法等。

五、教学过程

1.复习导入

(1)地图的基本要素?

(2)比例尺的三种形式?

承接:同学们已经对地图的基本要素有了了解,实际上地球表面不是平的,而是高低起伏的。例如有高山、平原、海洋等等,这些地形是如何在地图上表示一目了然的呢?这就需要我们今天来学习《地图》的第二部分《地形图的判读》。

2.海拔和相对高度

活动题: 学生观察比较:地面高度的测量有几种方法有几种?它们的测法有什么不同?

归纳小结:地面某个地点高出海平面的垂直距离,称为海拔。

某个地点高出另一地点的垂直距离,叫做相对高度。

讲练结合:

甲山的海拔为 米,丁山的海拔为 米,

甲山相对丁山的相对高度为 米。

承转:人们是怎样把立体的高低起伏的地形绘制到平面地图上的呢?

3.等高线地形图

(1)同一条等高线上的各点海拔都相同

学生自学:读课文并观察课本上的“等高线示意图”,体会等高线是怎么绘制的?

教师用土豆或黄瓜削成山的形状,演示切土豆来让学生体会等高线的画法。

教师总结:等高线就是把各地点海拔标注在地图上,再把海拔相同的点连接成线。在地图上,把海洋中深度相同的各点连接成线则叫等深线。

(2)等高线密集的地方坡陡;等高线稀疏的地方坡缓

活动题:有一个人要爬山,请你为他选择登山路线,并说说原因。从B点爬到山顶A容易,还是从C点爬到山顶A容易,为什么?

学生讨论,教师小结: 等高线密集的地方坡陡;等高线稀疏的地方坡缓.

(3) 不同地形部位的等高线

活动题:引导学生读课本 “不同地形部位等高线示意图”:

(1)认识图上山顶、山脊、山谷、鞍部、陡崖的形态。

(2)辨别山顶、山脊、山谷、鞍部、陡崖的等高线形状及其特点。

学生讨论,教师总结:

A.山顶:等高线闭合,数值中心高,四周低。

B.山脊:等高线弯曲向低处凸出

C.山谷:等高线弯曲向高处凸出。

D.鞍部:两山(封闭等高线)之间的部分。

E.陡崖:等高线像刻度尺上的刻度一样。等高线重叠

4.巧记五种地形图

(1)顺口溜记忆:高凸为谷,低凸为脊。

(2)

随堂练习:

写出右图中字母代表的地形类型名称:

A C

D E

F

5 学生自学分层设色地形图

先让学生读课本 “分层设色地形图”,辨认高原、山地、丘陵、盆地、平原五种地形并区分它们的特征。然后再在分层设色地形图上对比高度表从颜色上区分五种基本地形。

高原 山地 丘陵 平原 盆地

海拔 500m以上 500m以上 200m以上,500m以下 200m以下

特点 中部平坦,边缘陡峭,相对高度小 地面起伏大,相对高度大 地面起伏缓 平坦 四周高中间低

六、板书设计

第二课 地形图的判读

海拔和相对高度

1.海拔:地面某个地点高出海平面的垂直距离。

2.相对高度:某个地点高出另一地点的垂直距离。

二、等高线

1.定义:把各地点海拔标注在地图上,再把海拔相同的点连接成线。

2.等深线:在地图上,把海洋中深度相同的各点连接成线

3.特点:(1)同一条等高线上的各点海拔都相同

(2)等高线密集的地方坡陡;等高线稀疏的地方坡缓

4.五种地形图

海平面

1000米

500米

500米

甲

乙

用拳头演示:可以用手握拳表示五种地形,手背弯曲的为等高线稀疏的缓坡,手指弯曲的那面则是陡坡,大拇指的横切面则为陡崖,剩下的高低的手指关节则代表山谷和山脊。