高中信息技术选修5教案-1.1.1 智能和人工智能-教科版

文档属性

| 名称 | 高中信息技术选修5教案-1.1.1 智能和人工智能-教科版 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 信息技术(信息科技) | ||

| 更新时间 | 2021-01-11 14:13:47 | ||

图片预览

文档简介

开好人工智能“第一课”—《走近人工智能》教学设计

本课是普通高中信息技术新课标(2017年版)必修课程模块1《数据与计算》和选择性必修模块4《人工智能初步》中的内容,梳理这两模块的内容要求和学业要求:内容要求—

“描述人工智能的概念与基本特征;知道人工智能的发展历程、典型应用以及趋势;熟悉智能技术应用的基本过程和实现原理;引导学生关注人工智能带来的一系列道德、伦理、隐私、安全等问题”;学业要求—“学生能描述人工智能的基本特征;了解人工智能的新进展、新应用,并能适当运用在学习和生活中;了解人工智能的发展发展历程,能客观认识智能技术对社会生活的影响”。和其他一线教师面临的问题一样:“有新课标无教材”,学什么?如何学?。学什么:教学内容既要体现必修模块的基础性,又要为选修模块《人工智能初步》的自然延伸和拓展作铺垫;同时还要培养学生的学科核心素养,与学科大概念相关联。所以笔者在查阅大量与人工智能有关的资料基础上,去粗取精,去伪存真,选择和新课标内容要求密切相关的内容。如何学?:教学的组织要强调学生的体验、感知和参与,以使学生能在亲身实践与切身感知过程中获得知识和技能。所以本课通过实景观察的方式来让学生走近人工智能,体验人工智能,在切身感知中建构本节课的知识结构。

二、学情分析

实施对象:高中一年级学生(第一学期)

学生对人工智能的体验与认知现状:学生的先前知识经验主要通过大众传媒、实际生活体验、学校组织的讲座等途径来获得。如:观看影视作品或参观科技展览、使用地图导航、扫地机器人等等。

学生对人工智能的情感与态度现状:从每学期《学生信息素养情况调查问卷》的调查情况来看,学生都是愿意学习与人工智能有关的课程,也愿意在未来从事与人工智能相关的职业。学生参与学习人工智能的积极性比较高,有很强的求知欲。

通过分析可以看出部分学生已经有了人工智能应用体验以及学习人工智能的动力,但他们对人工智能的发展历史以及背后的技术原理缺乏系统的、整体的认识,容易出现技术与应用、理论与实践相脱节的现象。所以教师需要引导学生从日常的情境中来体验和观察,并通过具体的案例剖析来整体认识人工智能。

三、教学目标

1.通过对智能玩伴小天机器人的观察和亲身体验以及教师的讲解,学生能够知道人工智能的概念以及基本特征(信息意识);

2.通过智能玩伴小天机器人和智能家居百度小度机器人的分析对比,学生能够了解人工智能的发展历程,分析小度机器技术优势(自然语言理解和百度大脑),并理解人工智能应用的基本过程和实现原理(计算思维和数字学习与创新);

3.通过观看视频和小组讨论,学生能够探讨人工智能带来的一系列道德、伦理、隐私、安全等问题,理性地看待人工智能技术,担负起信息社会责任(信息社会责任)。

四、教学重难点

教学重点:理解人工智能应用的基本过程和实现原理;理性看待人工智能。

教学难点:理解人工智能应用的基本过程和实现原理。

五、教学过程

环节一:初识人工智能

师:今天老师带来一件东西。同学们猜一猜它是什么?它能够做什么?它是一个智能语音设备—小天机器人。它是老师家二宝的智能玩伴,可以用来聊天、讲故事、放音乐、接受爸爸妈妈的语音消息。现在就让小天机器人给大家露一手吧。(展示小天机器人,让学生和其进行对话)

生:“小天今天的天气怎么样?”、“美国现在的总统是谁?”、“帮我设计一个寒假南京旅游攻略”……

图1

学生亲身体验

图2

“人机对话”和“人人对话”案例

设计意图:通过展示智能玩伴小天机器人,让学生来体验,并对其随机提问(见图1),激发学生的求知欲,引出主题,了解人工智能在日常生活、学习中的应用领域。并为后面百度小度机器人的展示做好铺垫。

环节二:了解人工智能

师:通过刚才对小天机器人的提问,同学们觉得小天机器人具有人工智能吗?

生:发表自己对人工智能的看法和认识。

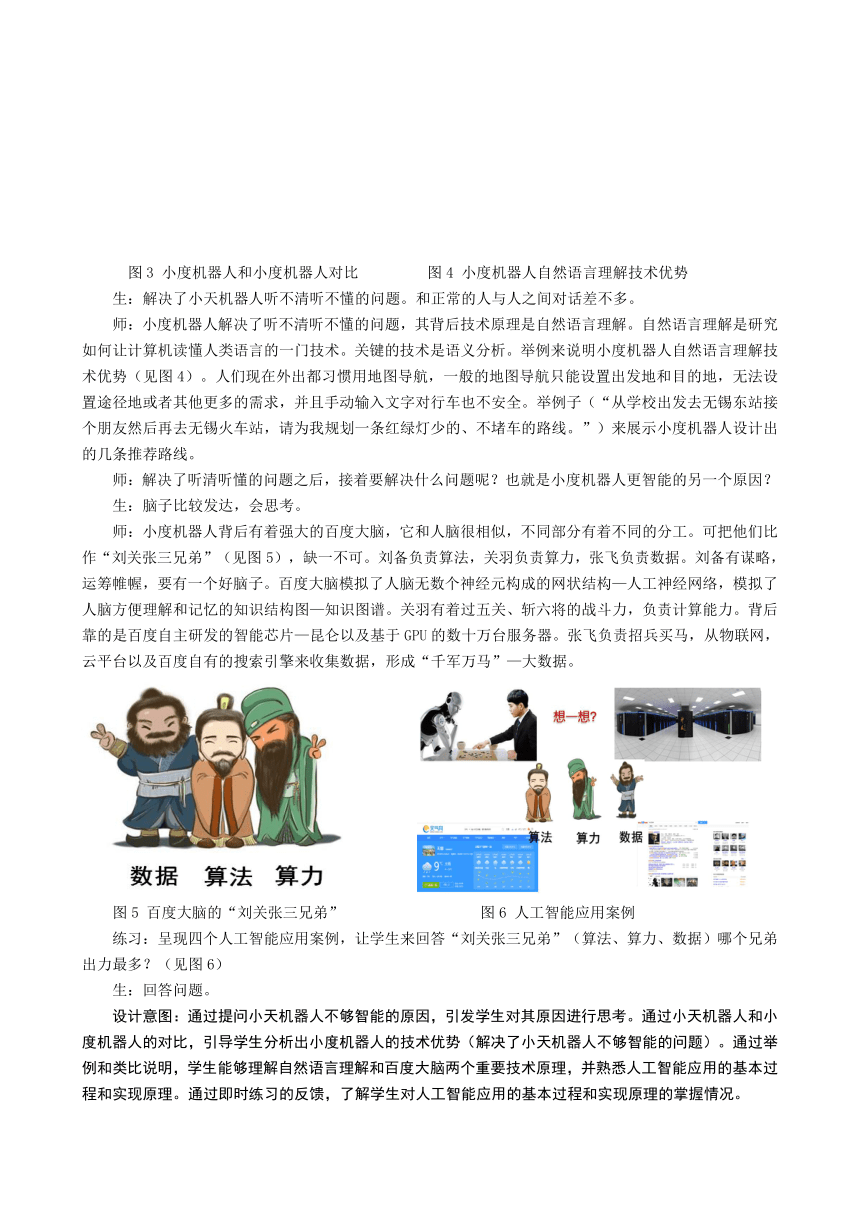

师:总结人工智能的概念。人工智能是对人的意识、思维的过程的模拟。人工智能不是人的智能,但能像人那样思考,也可能超过人的智能。那么如何判断小天机器人是否具有人工智能?展示图灵测试中经典的“人机对话”和“人人对话”案例(见图2)。思考两段对话的回答对象是人还是机器?

生:回答问题。

师:介绍图灵测试理论上的实施过程和人工智能的历史由来。1950年图灵在其论文《机器会思考吗?》中提出了一个测试方法:把测试者和被测试者(一个人和一台机器)隔开,测试者通过一些装置(如键盘)向被测试者随意提问。经过多轮测试后,如果有30%的测试者不能确定被测试者是人还是机器,那么这台机器就通过了测试,被认为具有了人类人工智能。这就是著名的图灵测试。

设计意图:学生通过思考来表达对人工智能的看法,并了解人工智能的概念。通过参与图灵测试,对比思考,引发学生对“人机差异”和“机器智能性”等问题的思考。

环节三:分析人工智能

师:小天机器人相较于老师家大宝以前的语音玩伴火火兔是进了一大步。火火兔只能通过玩具身上的按钮来实现讲故事、放音乐等功能。但有些同学还是觉得小天机器人不够智能,不够聪明。觉得小天机器人不够智能的原因是什么呢?

生:小天机器人需要反复的唤醒,提问者音量要很大(听不清)。问复杂的一些问题理解不了,只能问关键词(听不懂)。有些问题回答不了或者回答的不理想(不会思考)。

师:买了小天机器人,老师还欣喜了几天。直到市面上出了这样一个机器人—百度智能家居小度机器人。(展示小度机器人,让学生和其进行对话)

生:“今天重大的国内新闻有哪些?”、“播放今天火箭与湖人的NBA比赛”……。

师:是不是很高大上,是不是更智能?那么百度小度更智能的原因是什么?(见图3)

小天机器人

VS

小度机器人

图3

小度机器人和小度机器人对比

图4

小度机器人自然语言理解技术优势

生:解决了小天机器人听不清听不懂的问题。和正常的人与人之间对话差不多。

师:小度机器人解决了听不清听不懂的问题,其背后技术原理是自然语言理解。自然语言理解是研究如何让计算机读懂人类语言的一门技术。关键的技术是语义分析。举例来说明小度机器人自然语言理解技术优势(见图4)。人们现在外出都习惯用地图导航,一般的地图导航只能设置出发地和目的地,无法设置途径地或者其他更多的需求,并且手动输入文字对行车也不安全。举例子(“从学校出发去无锡东站接个朋友然后再去无锡火车站,请为我规划一条红绿灯少的、不堵车的路线。”)来展示小度机器人设计出的几条推荐路线。

师:解决了听清听懂的问题之后,接着要解决什么问题呢?也就是小度机器人更智能的另一个原因?

生:脑子比较发达,会思考。

师:小度机器人背后有着强大的百度大脑,它和人脑很相似,不同部分有着不同的分工。可把他们比作“刘关张三兄弟”(见图5),缺一不可。刘备负责算法,关羽负责算力,张飞负责数据。刘备有谋略,运筹帷幄,要有一个好脑子。百度大脑模拟了人脑无数个神经元构成的网状结构—人工神经网络,模拟了人脑方便理解和记忆的知识结构图—知识图谱。关羽有着过五关、斩六将的战斗力,负责计算能力。背后靠的是百度自主研发的智能芯片—昆仑以及基于GPU的数十万台服务器。张飞负责招兵买马,从物联网,云平台以及百度自有的搜索引擎来收集数据,形成“千军万马”—大数据。

图5

百度大脑的“刘关张三兄弟”

图6

人工智能应用案例

练习:呈现四个人工智能应用案例,让学生来回答“刘关张三兄弟”(算法、算力、数据)哪个兄弟出力最多?(见图6)

生:回答问题。

设计意图:通过提问小天机器人不够智能的原因,引发学生对其原因进行思考。通过小天机器人和小度机器人的对比,引导学生分析出小度机器人的技术优势(解决了小天机器人不够智能的问题)。通过举例和类比说明,学生能够理解自然语言理解和百度大脑两个重要技术原理,并熟悉人工智能应用的基本过程和实现原理。通过即时练习的反馈,了解学生对人工智能应用的基本过程和实现原理的掌握情况。

环节四:总结人工智能

师:通过对两个机器人的分析,我们对人工智能有了初步的认识,现在用思维导图一起梳理一下(见图7)。

生:总结回顾。

设计意图:从学生的体验活动出发,以思维导图形式,引导学生回顾本节课的学习内容,了解人工智能的发展历程及其对应的技术支撑环境。并为后面反思人工智能环节作铺垫。

环节五:反思人工智能

师:未来我们将进入强人工智能阶段,比人更聪明的机器人会出现。那么同学们是悲观的呢?还是乐观的呢?该如何看待身边的人工智能?看完由斯皮尔伯格导演的《人工智能》电影简介之后,相信每个同学都会不同的思考。

生:发表自己对未来人工智能的看法。

设计意图:通过观看视频,引导学生探讨人工智能带来的一系列道德、伦理、隐私、安全等问题,理性地看待人工智能技术,担负起信息社会责任。

六、教学反思

在新课标中,模块教学建议是“在一定的情境和任务中学习”,即设置真实的情境来让体验与参与,让学生在具身性中产生生成性的知识,充分调动学生用“脑”、“手”、“心”。新建构主义认为,学习不仅仅是为了继承前人知识、将知识应用于实践,更重要的是要建构新的个人知识体系。学习应以“我”为主,即根据自己的兴趣和需要开展学习。在信息超载和知识碎片化的今天,教学应该围绕两个中心来组织:个人意义建构和问题解决。选择那些对个人意义建构和问题解决有帮助的信息与知识。在此基础上,本课设计了两个主线(明线和暗线):从学生的认知特征出发设置了主线:“初识人工智能—了解人工智能—分析人工智能—总结人工智能—反思人工智能”;从人工智能的发展历程出发设置了暗线:“弱人工智能阶段—通用人工智能阶段(AI生态)—强人工智能阶段”

(见图7)。根据两条线来搭建学生认知支架,明晰概念(人工智能AI、图灵测试、自然语言理解、百度大脑等等),侧重应用(智能家居百度小度机器人、百度AI开放平台等),以“点”(自然语言理解、人工神经网络、知识图谱、算法、算力、数据等等)深入,以“面”(AI生态:基础层、技术层、应用层)归类,“点”“面”结合,引发学生意义建构。

图7:暗线教学设计

当然本节课还有一些不足需要改进的地方:没有学生具体的动手实践,学生动了“脑”和“心”,没有动“手”;小组合作讨论的时候,没有明确的分工以及讨论的规则,没有为以后的“小组项目学习”作铺垫等等。

本节课是笔者基于学科核心素养、学科大概念所设计的课例。主题《走近人工智能》中的“近”字有两层含义:一是拉近与学生的距离。让学生切身感受所处的时代,人工智能的浪潮已扑面而来,从宏观上对人工智能有整体的认识,并为后面的项目学习作铺垫;二是拉近国家课程与学校课程的距离。通过调适国家课程,创生出新的教育经验。通过本课例的呈现,“抛砖引玉”,以期引发更多的讨论和思考。

七、点评

本次赛课的主题是“人工智能”,针对的是2017年新课标必修模块1“数据与计算”和选择必修模块5“人工智能初步”的内容要求。由于新教材尚未出版,所以没有可参照的依据。课题的开放性比较大,也为各位参赛的老师留下了发挥的空间。本节课马老师的《走近人工智能》比较突出,可圈可点。一是设计思路清晰,以人工智能应用为主线,基本上诠释了人工智能概念、图灵测试、发展历程、技术原理、伦理道德等知识点。本节课涉及到人工智能的方方面面,体现了教师在专业知识方面的广度和深度,反映了他不断学习,与时俱进的专业素养。二是课堂活动丰富,以学生日常的情境为核心,通过对比智能玩伴小天机器人和智能家居小度机器人来感受人工智能在自然语言理解和算法算力数据方面的进步。在人工智能应用情境中熟悉智能技术应用的基本过程和实现原理。从学生角度来看,本节课非常引人入胜,学生参与高很高。应该说,本节课真正做到了让学生“在体验人工智能应用中,思考人工智能对人们日常生活的影响”。三是技术手段新颖,简单实用且价格亲民的两个机器人、手机投屏、百度AI开放平台等技术应用为教学活动起到了良好的支撑作用,也体现了教师灵活运用教育技术开展教学的强大实力。

从学科核心素养和学科大概念角度来观察这节课,信息意识(数据)、计算思维(实现原理)、信息化社会责任(思考人工智能影响)都有所体现。如果在教学环节中加入学生动手实践,体现出数字化学习与创新素养,这节课就会上的更完美了,当然数字化学习与创新素养会在后面的项目学习中有所偏重。总结汇成一句话:上好人工智能模块的第一课非常不容易。

(点评人:哈尔滨第三中学信息技术学科教研组长

孙然

海南中学信息技术学科教研组长

周广芸)

<本课是“中国高中六校联盟”(江苏省锡山高级中学、北京市第三十五中学、海南中学、青海湟川中学、哈尔滨市第三中学、内蒙古乌兰浩特一中)信息技术学科青年教师教学大赛的参赛课,并获得最佳教学设计奖>

第一作者简介:姓名:马进亮;出身年月:1985年6月;工作单位:江苏省锡山高级中学;职务:教师;职称:中学二级;学历:硕士研究生;邮编:21400;详细地址:江苏省无锡市惠山区政和大道1号;联系e-mail:xiaoaiyang08@,固定电话:0510—83579111,手机:18761526753。

第二作者简介:姓名:魏一静;出身年月:1983年9月;工作单位:江苏省锡山高级中学;职务:教师;职称:中学一级;学历:大学本科;邮编:21400;详细地址:江苏省无锡市惠山区政和大道1号;联系e-mail:914120589@,固定电话:0510—83579090,手机:13815104909。

本课是普通高中信息技术新课标(2017年版)必修课程模块1《数据与计算》和选择性必修模块4《人工智能初步》中的内容,梳理这两模块的内容要求和学业要求:内容要求—

“描述人工智能的概念与基本特征;知道人工智能的发展历程、典型应用以及趋势;熟悉智能技术应用的基本过程和实现原理;引导学生关注人工智能带来的一系列道德、伦理、隐私、安全等问题”;学业要求—“学生能描述人工智能的基本特征;了解人工智能的新进展、新应用,并能适当运用在学习和生活中;了解人工智能的发展发展历程,能客观认识智能技术对社会生活的影响”。和其他一线教师面临的问题一样:“有新课标无教材”,学什么?如何学?。学什么:教学内容既要体现必修模块的基础性,又要为选修模块《人工智能初步》的自然延伸和拓展作铺垫;同时还要培养学生的学科核心素养,与学科大概念相关联。所以笔者在查阅大量与人工智能有关的资料基础上,去粗取精,去伪存真,选择和新课标内容要求密切相关的内容。如何学?:教学的组织要强调学生的体验、感知和参与,以使学生能在亲身实践与切身感知过程中获得知识和技能。所以本课通过实景观察的方式来让学生走近人工智能,体验人工智能,在切身感知中建构本节课的知识结构。

二、学情分析

实施对象:高中一年级学生(第一学期)

学生对人工智能的体验与认知现状:学生的先前知识经验主要通过大众传媒、实际生活体验、学校组织的讲座等途径来获得。如:观看影视作品或参观科技展览、使用地图导航、扫地机器人等等。

学生对人工智能的情感与态度现状:从每学期《学生信息素养情况调查问卷》的调查情况来看,学生都是愿意学习与人工智能有关的课程,也愿意在未来从事与人工智能相关的职业。学生参与学习人工智能的积极性比较高,有很强的求知欲。

通过分析可以看出部分学生已经有了人工智能应用体验以及学习人工智能的动力,但他们对人工智能的发展历史以及背后的技术原理缺乏系统的、整体的认识,容易出现技术与应用、理论与实践相脱节的现象。所以教师需要引导学生从日常的情境中来体验和观察,并通过具体的案例剖析来整体认识人工智能。

三、教学目标

1.通过对智能玩伴小天机器人的观察和亲身体验以及教师的讲解,学生能够知道人工智能的概念以及基本特征(信息意识);

2.通过智能玩伴小天机器人和智能家居百度小度机器人的分析对比,学生能够了解人工智能的发展历程,分析小度机器技术优势(自然语言理解和百度大脑),并理解人工智能应用的基本过程和实现原理(计算思维和数字学习与创新);

3.通过观看视频和小组讨论,学生能够探讨人工智能带来的一系列道德、伦理、隐私、安全等问题,理性地看待人工智能技术,担负起信息社会责任(信息社会责任)。

四、教学重难点

教学重点:理解人工智能应用的基本过程和实现原理;理性看待人工智能。

教学难点:理解人工智能应用的基本过程和实现原理。

五、教学过程

环节一:初识人工智能

师:今天老师带来一件东西。同学们猜一猜它是什么?它能够做什么?它是一个智能语音设备—小天机器人。它是老师家二宝的智能玩伴,可以用来聊天、讲故事、放音乐、接受爸爸妈妈的语音消息。现在就让小天机器人给大家露一手吧。(展示小天机器人,让学生和其进行对话)

生:“小天今天的天气怎么样?”、“美国现在的总统是谁?”、“帮我设计一个寒假南京旅游攻略”……

图1

学生亲身体验

图2

“人机对话”和“人人对话”案例

设计意图:通过展示智能玩伴小天机器人,让学生来体验,并对其随机提问(见图1),激发学生的求知欲,引出主题,了解人工智能在日常生活、学习中的应用领域。并为后面百度小度机器人的展示做好铺垫。

环节二:了解人工智能

师:通过刚才对小天机器人的提问,同学们觉得小天机器人具有人工智能吗?

生:发表自己对人工智能的看法和认识。

师:总结人工智能的概念。人工智能是对人的意识、思维的过程的模拟。人工智能不是人的智能,但能像人那样思考,也可能超过人的智能。那么如何判断小天机器人是否具有人工智能?展示图灵测试中经典的“人机对话”和“人人对话”案例(见图2)。思考两段对话的回答对象是人还是机器?

生:回答问题。

师:介绍图灵测试理论上的实施过程和人工智能的历史由来。1950年图灵在其论文《机器会思考吗?》中提出了一个测试方法:把测试者和被测试者(一个人和一台机器)隔开,测试者通过一些装置(如键盘)向被测试者随意提问。经过多轮测试后,如果有30%的测试者不能确定被测试者是人还是机器,那么这台机器就通过了测试,被认为具有了人类人工智能。这就是著名的图灵测试。

设计意图:学生通过思考来表达对人工智能的看法,并了解人工智能的概念。通过参与图灵测试,对比思考,引发学生对“人机差异”和“机器智能性”等问题的思考。

环节三:分析人工智能

师:小天机器人相较于老师家大宝以前的语音玩伴火火兔是进了一大步。火火兔只能通过玩具身上的按钮来实现讲故事、放音乐等功能。但有些同学还是觉得小天机器人不够智能,不够聪明。觉得小天机器人不够智能的原因是什么呢?

生:小天机器人需要反复的唤醒,提问者音量要很大(听不清)。问复杂的一些问题理解不了,只能问关键词(听不懂)。有些问题回答不了或者回答的不理想(不会思考)。

师:买了小天机器人,老师还欣喜了几天。直到市面上出了这样一个机器人—百度智能家居小度机器人。(展示小度机器人,让学生和其进行对话)

生:“今天重大的国内新闻有哪些?”、“播放今天火箭与湖人的NBA比赛”……。

师:是不是很高大上,是不是更智能?那么百度小度更智能的原因是什么?(见图3)

小天机器人

VS

小度机器人

图3

小度机器人和小度机器人对比

图4

小度机器人自然语言理解技术优势

生:解决了小天机器人听不清听不懂的问题。和正常的人与人之间对话差不多。

师:小度机器人解决了听不清听不懂的问题,其背后技术原理是自然语言理解。自然语言理解是研究如何让计算机读懂人类语言的一门技术。关键的技术是语义分析。举例来说明小度机器人自然语言理解技术优势(见图4)。人们现在外出都习惯用地图导航,一般的地图导航只能设置出发地和目的地,无法设置途径地或者其他更多的需求,并且手动输入文字对行车也不安全。举例子(“从学校出发去无锡东站接个朋友然后再去无锡火车站,请为我规划一条红绿灯少的、不堵车的路线。”)来展示小度机器人设计出的几条推荐路线。

师:解决了听清听懂的问题之后,接着要解决什么问题呢?也就是小度机器人更智能的另一个原因?

生:脑子比较发达,会思考。

师:小度机器人背后有着强大的百度大脑,它和人脑很相似,不同部分有着不同的分工。可把他们比作“刘关张三兄弟”(见图5),缺一不可。刘备负责算法,关羽负责算力,张飞负责数据。刘备有谋略,运筹帷幄,要有一个好脑子。百度大脑模拟了人脑无数个神经元构成的网状结构—人工神经网络,模拟了人脑方便理解和记忆的知识结构图—知识图谱。关羽有着过五关、斩六将的战斗力,负责计算能力。背后靠的是百度自主研发的智能芯片—昆仑以及基于GPU的数十万台服务器。张飞负责招兵买马,从物联网,云平台以及百度自有的搜索引擎来收集数据,形成“千军万马”—大数据。

图5

百度大脑的“刘关张三兄弟”

图6

人工智能应用案例

练习:呈现四个人工智能应用案例,让学生来回答“刘关张三兄弟”(算法、算力、数据)哪个兄弟出力最多?(见图6)

生:回答问题。

设计意图:通过提问小天机器人不够智能的原因,引发学生对其原因进行思考。通过小天机器人和小度机器人的对比,引导学生分析出小度机器人的技术优势(解决了小天机器人不够智能的问题)。通过举例和类比说明,学生能够理解自然语言理解和百度大脑两个重要技术原理,并熟悉人工智能应用的基本过程和实现原理。通过即时练习的反馈,了解学生对人工智能应用的基本过程和实现原理的掌握情况。

环节四:总结人工智能

师:通过对两个机器人的分析,我们对人工智能有了初步的认识,现在用思维导图一起梳理一下(见图7)。

生:总结回顾。

设计意图:从学生的体验活动出发,以思维导图形式,引导学生回顾本节课的学习内容,了解人工智能的发展历程及其对应的技术支撑环境。并为后面反思人工智能环节作铺垫。

环节五:反思人工智能

师:未来我们将进入强人工智能阶段,比人更聪明的机器人会出现。那么同学们是悲观的呢?还是乐观的呢?该如何看待身边的人工智能?看完由斯皮尔伯格导演的《人工智能》电影简介之后,相信每个同学都会不同的思考。

生:发表自己对未来人工智能的看法。

设计意图:通过观看视频,引导学生探讨人工智能带来的一系列道德、伦理、隐私、安全等问题,理性地看待人工智能技术,担负起信息社会责任。

六、教学反思

在新课标中,模块教学建议是“在一定的情境和任务中学习”,即设置真实的情境来让体验与参与,让学生在具身性中产生生成性的知识,充分调动学生用“脑”、“手”、“心”。新建构主义认为,学习不仅仅是为了继承前人知识、将知识应用于实践,更重要的是要建构新的个人知识体系。学习应以“我”为主,即根据自己的兴趣和需要开展学习。在信息超载和知识碎片化的今天,教学应该围绕两个中心来组织:个人意义建构和问题解决。选择那些对个人意义建构和问题解决有帮助的信息与知识。在此基础上,本课设计了两个主线(明线和暗线):从学生的认知特征出发设置了主线:“初识人工智能—了解人工智能—分析人工智能—总结人工智能—反思人工智能”;从人工智能的发展历程出发设置了暗线:“弱人工智能阶段—通用人工智能阶段(AI生态)—强人工智能阶段”

(见图7)。根据两条线来搭建学生认知支架,明晰概念(人工智能AI、图灵测试、自然语言理解、百度大脑等等),侧重应用(智能家居百度小度机器人、百度AI开放平台等),以“点”(自然语言理解、人工神经网络、知识图谱、算法、算力、数据等等)深入,以“面”(AI生态:基础层、技术层、应用层)归类,“点”“面”结合,引发学生意义建构。

图7:暗线教学设计

当然本节课还有一些不足需要改进的地方:没有学生具体的动手实践,学生动了“脑”和“心”,没有动“手”;小组合作讨论的时候,没有明确的分工以及讨论的规则,没有为以后的“小组项目学习”作铺垫等等。

本节课是笔者基于学科核心素养、学科大概念所设计的课例。主题《走近人工智能》中的“近”字有两层含义:一是拉近与学生的距离。让学生切身感受所处的时代,人工智能的浪潮已扑面而来,从宏观上对人工智能有整体的认识,并为后面的项目学习作铺垫;二是拉近国家课程与学校课程的距离。通过调适国家课程,创生出新的教育经验。通过本课例的呈现,“抛砖引玉”,以期引发更多的讨论和思考。

七、点评

本次赛课的主题是“人工智能”,针对的是2017年新课标必修模块1“数据与计算”和选择必修模块5“人工智能初步”的内容要求。由于新教材尚未出版,所以没有可参照的依据。课题的开放性比较大,也为各位参赛的老师留下了发挥的空间。本节课马老师的《走近人工智能》比较突出,可圈可点。一是设计思路清晰,以人工智能应用为主线,基本上诠释了人工智能概念、图灵测试、发展历程、技术原理、伦理道德等知识点。本节课涉及到人工智能的方方面面,体现了教师在专业知识方面的广度和深度,反映了他不断学习,与时俱进的专业素养。二是课堂活动丰富,以学生日常的情境为核心,通过对比智能玩伴小天机器人和智能家居小度机器人来感受人工智能在自然语言理解和算法算力数据方面的进步。在人工智能应用情境中熟悉智能技术应用的基本过程和实现原理。从学生角度来看,本节课非常引人入胜,学生参与高很高。应该说,本节课真正做到了让学生“在体验人工智能应用中,思考人工智能对人们日常生活的影响”。三是技术手段新颖,简单实用且价格亲民的两个机器人、手机投屏、百度AI开放平台等技术应用为教学活动起到了良好的支撑作用,也体现了教师灵活运用教育技术开展教学的强大实力。

从学科核心素养和学科大概念角度来观察这节课,信息意识(数据)、计算思维(实现原理)、信息化社会责任(思考人工智能影响)都有所体现。如果在教学环节中加入学生动手实践,体现出数字化学习与创新素养,这节课就会上的更完美了,当然数字化学习与创新素养会在后面的项目学习中有所偏重。总结汇成一句话:上好人工智能模块的第一课非常不容易。

(点评人:哈尔滨第三中学信息技术学科教研组长

孙然

海南中学信息技术学科教研组长

周广芸)

<本课是“中国高中六校联盟”(江苏省锡山高级中学、北京市第三十五中学、海南中学、青海湟川中学、哈尔滨市第三中学、内蒙古乌兰浩特一中)信息技术学科青年教师教学大赛的参赛课,并获得最佳教学设计奖>

第一作者简介:姓名:马进亮;出身年月:1985年6月;工作单位:江苏省锡山高级中学;职务:教师;职称:中学二级;学历:硕士研究生;邮编:21400;详细地址:江苏省无锡市惠山区政和大道1号;联系e-mail:xiaoaiyang08@,固定电话:0510—83579111,手机:18761526753。

第二作者简介:姓名:魏一静;出身年月:1983年9月;工作单位:江苏省锡山高级中学;职务:教师;职称:中学一级;学历:大学本科;邮编:21400;详细地址:江苏省无锡市惠山区政和大道1号;联系e-mail:914120589@,固定电话:0510—83579090,手机:13815104909。