人教统编版高中历史必修中外历史纲要上第七单元《中国共产党成立与新民主主义革命兴起》检测题(含答案)

文档属性

| 名称 | 人教统编版高中历史必修中外历史纲要上第七单元《中国共产党成立与新民主主义革命兴起》检测题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 40.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-01-11 22:38:42 | ||

图片预览

文档简介

《中国共产党成立与新民主主义革命兴起》检测题

一、单选题

1.1919年,北京的工读互助团正式成立,受到广泛支持,其宗旨是通过平和的经济革命改造社会,原则是实行公有制,人人有工作,人人读书,各尽所能,各取所需。接着,武昌、上海、南京、天津、广州、扬州等地都先后成立了工读互助团。但是,因为经济危机和人心涣散,1920年工读互助团的试验进入尾声。这现象

A.有利于推动马克思主义的进一步传播

B.提高了入们鉴别真假社会主义的能力

C.导致社会主义运动在华出现严重挫折

D.说明马克思主义中国化才能革命成功

2.1927年5月底,共产国际给中国共产党发来紧急指示,主要内容是:动员革命农工,组建自己的可靠的军队;成立军事法庭,惩办迫害工农的军官;开展土地革命等。这些指示 ( )

A.大部分在八七会议上被推翻 B.指明了挽救革命危机的关键所在

C.破坏了国共合作的良好局面 D.导致中共犯了“左”的错误

3.五四运动前,传入中国的社会主义、无政府主义、工团主义、国家主义、自由主义思想都在社会上产生了较大的影响。五四运动后,先进的知识分子大多汇集到社会主义的旗帜下来,这表明五四运动

A.影响了国人救国方案的选择 B.加快革命领导力量的改变

C.推动了国民民族意识的觉醒 D.促进了思想多元化的探索

4.1930年5月,中共中央机关刊物《红旗》:“以为不要城市工人而用农村包围城市可以取得胜利,这无论在理论上:与事实上都是不通的。并且没有城市工人激烈斗争,则一切‘包围城市'的计划完全是空谈。”这说明当时

A.对中国革命道路认识有分歧

B.右倾主义影响中国革命进程

C.中国共产党的工作重心还在城市

D.中国尚未找到合乎国情的革命道路

5.5.孙中山在《关于组织国民政府案之说明》中说:“现尚有一事可为我们模范,即俄国完全以党治国,比英、美、法之政党,握权更进一步,我们现在并无国可治,只可说以党建国,待国建好,再去治他。”与之直接相关的历史事件是

A.辛亥革命 B.二次革命 C.国民党一大 D.北伐战争

6.以下对大革命意义表述不正确的是

A.是中国近代史上前所未有的人民大革命

B.彻底推翻了北洋军阀的反动统治

C.打击了帝国主义在中国的侵略势力

D.为中国革命继续前进奠定了基础

7.习近平用“五个创造性地”总结毛泽东在历史上所作的重要贡献,强调毛泽东创造性地解决了中国革命道路问题。其中“创造性”的革命道路是指( )

A.资本主义道路 B.社会主义道路 C.井冈山道路 D.俄国革命道路

8.某同学到历史博物馆参观,看到一百多年前的一张传单:“务望全国工商各界,一律起来设法开国民大会,外争主权,内除国贼,就在此-举了!”与该传单有关的历史事件是( )

A.西安事变 B.五四运动 C.反割台斗争 D.七七事变

9.孙中山曾在某次会议上发表演说:“革命党推翻满清,第一次成功是在武昌。那天的日期是双十日,今天是民国十三年的一月双十日,所以这个会期同武昌起义的日期,都是民国很大的纪念……”该会议是

A.中国同盟会成立大会 B.中共一大 C.南京临时政府成立大会 D.国民党一大

10.毛泽东诗云:“红军不怕远征难,万水千山只等闲。”其中“远征”的原因是

A.开辟井冈山革命根据地 B.被迫实行战略转移

C.通过长途行军锻炼革命意志 D.日本发动了大规模侵略

11.国共十年对峙时期是中国共产党在政治上日趋成熟时期,对其表述错误的是( )

A.提出了推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政的目标 B.提出“工农武装割据”理论,开辟了农村包围城市道路

C.认识到了武装斗争的重要性,开始独立领导武装斗争 D.根据社会矛盾的发展变化,正确处理了国共两党关系

12.从1920年到1937年,全国(不包括东北)工厂总数增加到3 935家,资本总额377 857 742元,平均每厂资本约96 025元。这一时期工业的发展主要得益于( )

A.帝国主义放松对华侵略 B.政府工业经济政策的推动

C.中日矛盾尖锐,军需增长 D.“实业救国”思潮的兴起

13.1964年董必武来到浙江某地,挥诗一首:“革命声传画舫中,诞生共党庆工农。重来正值清明节,烟雨迷蒙访旧踪。”该地是

A.绍兴东湖 B.杭州西湖 C.嘉兴南湖 D.宁波东钱湖

14.1930-1932年期间,鄂豫皖革命根据地除部分地区遭受水灾外,大部分地区农作物的产量增加2~3成,有些地方增产5~6成。这主要是因为根据

A.生产关系发生革命性变革 B.人口数量出现大量的增长

C.红军英勇奋战保卫农民生产 D.农民打破国民党的经济封锁

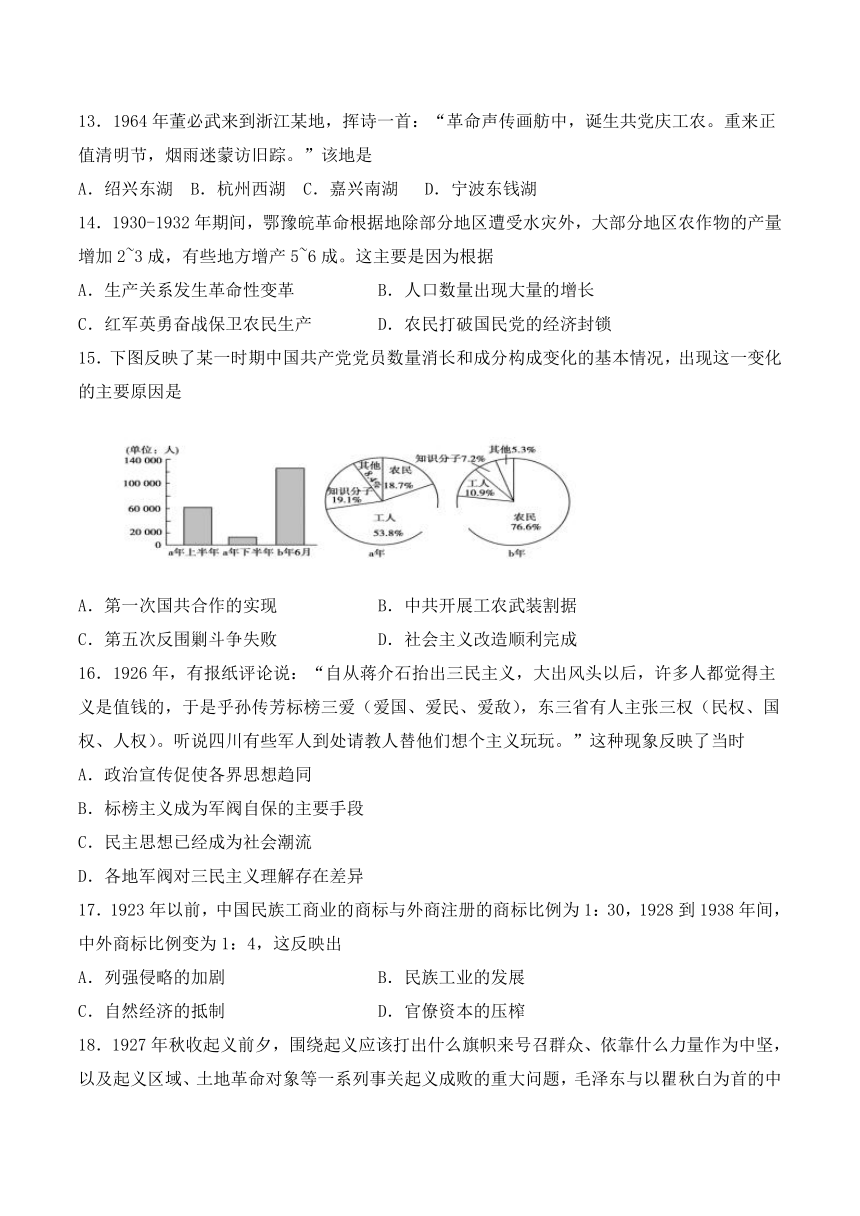

15.下图反映了某一时期中国共产党党员数量消长和成分构成变化的基本情况,出现这一变化的主要原因是

A.第一次国共合作的实现 B.中共开展工农武装割据

C.第五次反围剿斗争失败 D.社会主义改造顺利完成

16.1926年,有报纸评论说:“自从蒋介石抬出三民主义,大出风头以后,许多人都觉得主义是值钱的,于是乎孙传芳标榜三爱(爱国、爱民、爱敌),东三省有人主张三权(民权、国权、人权)。听说四川有些军人到处请教人替他们想个主义玩玩。”这种现象反映了当时

A.政治宣传促使各界思想趋同

B.标榜主义成为军阀自保的主要手段

C.民主思想已经成为社会潮流

D.各地军阀对三民主义理解存在差异

17.1923年以前,中国民族工商业的商标与外商注册的商标比例为1:30,1928到1938年间,中外商标比例变为1:4,这反映出

A.列强侵略的加剧 B.民族工业的发展

C.自然经济的抵制 D.官僚资本的压榨

18.1927年秋收起义前夕,围绕起义应该打出什么旗帜来号召群众、依靠什么力量作为中坚,以及起义区域、土地革命对象等一系列事关起义成败的重大问题,毛泽东与以瞿秋白为首的中共中央产生意见分歧,但毛泽东在起义中坚持了自己的主张。据此,反映了( )

A.中国共产党革命路线逐渐走向成熟 B.瞿秋白的意见导致右倾投降主义错误

C.毛泽东更加了解当时中国革命形势 D.马克思主义原理与中国革命实践开始结合

19.1926年2月,中共中央在北京召开特别会议,认为:“广东国民政府的北伐,便成了第一等重要的问题……不仅是广东作军事的准备,更要在广东以外北伐路线必经之湖南、湖北、河南、直隶等省预备民众奋起的接应,特别是农民的组织……中国的潮流已渐由宣传群众组织群众而近于开始准备武装群众的时期。”根据上述材料,对北伐战争理解最准确的是( )

A.广东国民政府的军事行动 B.具有广泛的群众基础

C.开始了工农武装割据 D.促成了国共两党合作

二、简答题

20.近代中国历史的主题及其解决的道路,取决于近代中国的社会性质。近代中国没

有按照正常的规律从封建社会发展到资本主义社会,而是走上了属于资本主义体系的半殖民

地半封建社会道路。这是资本主义和封建主义相结合的结果。压迫和阻止近代中国社会向前

发展的主要东西是资本主义国家的资产阶级和中国的地主阶级。因此,摆在中国人民面前的

历史主题是… ——苑书义《论近代中国的进步潮流》

请结合所学知识回答:

(1)近代中国民主革命的主题是什么?提出这一主题的依据又是什么?

(2)在中国近代史上,你会对1840—1911年间的哪些重要事件评价较高? 请你就某

一事件说明理由。

21.一般认为,西学东渐是指西方学术思想和文明成果向中国传播的历史过程,在1840年鸦片战争之后,这种潮流不断加强,期间涌现了许多代表性人物和不同的思想主张。

(1)迈出近代中国向西方学习第一步的标志是什么?

(2)西方启蒙思想传入中国后产生了巨大的影响,掀起了一浪一浪救国图强的思想潮流,请具体列出代表人物及其主要思想主张。

(3)马克思主义被誉为是“世界人类全体的新曙光”,在中国高举马克思主义大旗的第一人是谁?写出其系统介绍马克思主义的作品名称。

三、材料分析题

22.辛亥革命和国民革命运动是中国革命史上的重大事件。阅读下列材料,回答问题。

材料一“揖美追欧,旧邦新造”,十分集中地概括了以孙中山、黄兴、宋教仁等为代表的革命党人力追不舍的社会政治目标和为之奋斗不息的方向。……当南京临时政府公布了第一首民国国歌的时候,“揖美追欧,旧邦新造”已由革命派的意向变成了中华民族的共同意向。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二1924年国民党的改组对孙中山重振声威大有帮助,可以统一所有的革命力量在孙中山的领导之下。国民党重视并开展民众运动,也是在改组之后出现的新现象。这一时期,中

国民族主义与爱国主义时趋高涨,各界民众反帝爱国的积极行动越来越踊跃。民众运动的开展,为北伐的酝酿与进行创造了十分有利的环境。

——摘编自朱英《北伐之前的国民党与民众运动》

(1)材料一中“旧邦新造”反映了革命派怎样的意向?结合所学知识概括指出革命党人是如何“揖美追欧”的。

(2)结合所学知识,指出孙中山为改组国民党而采取的举措。根据材料二归纳国民党改组带来的积极作用。

23.阅读材料,回答问题。

材料一 有学者认为:中国近代史的发展呈现出“沉沦”到“上升”的发展过程,中国社会走出了一条“U”字形路线。在近代中国历史的前期,其基本特征是“沉沦”;近代中国历史的后期,基本特征是“上升”。在“沉沦”与“上升”中间有一个过渡期(1901年到1920年),就是“沉沦”的谷底、“上升”的起始时期。

材料二 但是,正像黑暗过了是光明一样,中国历史发展在谷底时期出现了向上的转机。……从这时候起(注:指1920年前后),中国社会内部发展明显呈现上升趋势,中国人民民族觉醒和阶级觉醒的步伐明显加快了。在这以前,中国社会也有不自觉的反帝反封建斗争,也有改革派的主张和呐喊,但相对于社会的主要发展趋势而言,不占优势;在这以后,帝国主义的侵略还有加重的趋势(如日本侵华),但人民的觉醒,革命力量的奋斗,已经可以扭转“沉沦”,中国社会的积极向上一面已经成为社会发展的主要趋势了。

——以上材料均整理自《关于中国近代史的分期及其“沉沦”与“上升”诸问题》

(1)根据材料一和所学知识,简述近代中国前期“沉沦”的过程。“过渡期”为近代中国社会的“上升”做了怎样的准备?

(2)根据材料二和新民主主义革命初期的史实,说明觉醒后的中国人民在扭转“沉沦”方面取得的伟大成果。

参考答案

1.A 2.B 3.A 4.A 5.C 6.B 7.C 8.B 9.D 10.D 11.A 12.B 13.C 14.A 15.B 16.C 17.B 18.C 19.B

20.(1)主题:反封建、反侵略(反侵略、求民主)。(2分)依据:中国半殖民地半封建社

会的性质。(2分)

(2)太平天国运动、义和团运动、辛亥革命等。(3分)

理由:略(3分)

21.(1)魏源提出“师夷长技以制夷”

(2)资产阶级维新派康有为君主立宪;资产阶级革命派孙中山民主共和(三民主义);新文化运动代表陈独秀民主和科学

(3)李大钊,《我的马克思主义观》

22.(1)意向:推翻清政府,建立资产阶级民主共和国。

措施:发动辛亥革命;建立南京临时政府;颁布《临时约法》;实行三权分立的共和政体和责任内阁制。

(2)举措:重新解释三民主义;吸收共产党员加入国民党。

作用:统一并壮大民主革命力量;促使民众反帝爱国运动高涨;有利于北伐战争的开展。

23.(1)过程:鸦片战争以后,中国开始沦为半殖民地半封建社会;中日甲午战争以后,中国社会半殖民地化的程度进一步加深;《辛丑条约》的签订使中国完全沦为半殖民地半封建社会。

准备:辛亥革命结束了中国封建君主专制制度,建立了资产阶级共和国,使人民获得了一些民主和自由权利,推动了历史的前进;五四运动中无产阶级作为独立力量登上历史舞台,促进了马克思主义在中国的进一步传播。这一切都为中国社会的“上升”做了必要准备。

(2)成果:五四运动取得了初步胜利,促使中国外交代表团拒绝在和约上签字,并“启导广大人民的觉悟,准备革命力量的团结”。新型无产阶级革命政党——中国共产党诞生,中国革命的面貌焕然一新;民主革命纲领的制定,为中国革命指明了方向。国共合作推动下的国民大革命基本推翻了北洋军阀的反动统治,沉重打击了帝国主义的侵略势力;同时也为新民主主义革命的继续前进奠定了基础。

一、单选题

1.1919年,北京的工读互助团正式成立,受到广泛支持,其宗旨是通过平和的经济革命改造社会,原则是实行公有制,人人有工作,人人读书,各尽所能,各取所需。接着,武昌、上海、南京、天津、广州、扬州等地都先后成立了工读互助团。但是,因为经济危机和人心涣散,1920年工读互助团的试验进入尾声。这现象

A.有利于推动马克思主义的进一步传播

B.提高了入们鉴别真假社会主义的能力

C.导致社会主义运动在华出现严重挫折

D.说明马克思主义中国化才能革命成功

2.1927年5月底,共产国际给中国共产党发来紧急指示,主要内容是:动员革命农工,组建自己的可靠的军队;成立军事法庭,惩办迫害工农的军官;开展土地革命等。这些指示 ( )

A.大部分在八七会议上被推翻 B.指明了挽救革命危机的关键所在

C.破坏了国共合作的良好局面 D.导致中共犯了“左”的错误

3.五四运动前,传入中国的社会主义、无政府主义、工团主义、国家主义、自由主义思想都在社会上产生了较大的影响。五四运动后,先进的知识分子大多汇集到社会主义的旗帜下来,这表明五四运动

A.影响了国人救国方案的选择 B.加快革命领导力量的改变

C.推动了国民民族意识的觉醒 D.促进了思想多元化的探索

4.1930年5月,中共中央机关刊物《红旗》:“以为不要城市工人而用农村包围城市可以取得胜利,这无论在理论上:与事实上都是不通的。并且没有城市工人激烈斗争,则一切‘包围城市'的计划完全是空谈。”这说明当时

A.对中国革命道路认识有分歧

B.右倾主义影响中国革命进程

C.中国共产党的工作重心还在城市

D.中国尚未找到合乎国情的革命道路

5.5.孙中山在《关于组织国民政府案之说明》中说:“现尚有一事可为我们模范,即俄国完全以党治国,比英、美、法之政党,握权更进一步,我们现在并无国可治,只可说以党建国,待国建好,再去治他。”与之直接相关的历史事件是

A.辛亥革命 B.二次革命 C.国民党一大 D.北伐战争

6.以下对大革命意义表述不正确的是

A.是中国近代史上前所未有的人民大革命

B.彻底推翻了北洋军阀的反动统治

C.打击了帝国主义在中国的侵略势力

D.为中国革命继续前进奠定了基础

7.习近平用“五个创造性地”总结毛泽东在历史上所作的重要贡献,强调毛泽东创造性地解决了中国革命道路问题。其中“创造性”的革命道路是指( )

A.资本主义道路 B.社会主义道路 C.井冈山道路 D.俄国革命道路

8.某同学到历史博物馆参观,看到一百多年前的一张传单:“务望全国工商各界,一律起来设法开国民大会,外争主权,内除国贼,就在此-举了!”与该传单有关的历史事件是( )

A.西安事变 B.五四运动 C.反割台斗争 D.七七事变

9.孙中山曾在某次会议上发表演说:“革命党推翻满清,第一次成功是在武昌。那天的日期是双十日,今天是民国十三年的一月双十日,所以这个会期同武昌起义的日期,都是民国很大的纪念……”该会议是

A.中国同盟会成立大会 B.中共一大 C.南京临时政府成立大会 D.国民党一大

10.毛泽东诗云:“红军不怕远征难,万水千山只等闲。”其中“远征”的原因是

A.开辟井冈山革命根据地 B.被迫实行战略转移

C.通过长途行军锻炼革命意志 D.日本发动了大规模侵略

11.国共十年对峙时期是中国共产党在政治上日趋成熟时期,对其表述错误的是( )

A.提出了推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政的目标 B.提出“工农武装割据”理论,开辟了农村包围城市道路

C.认识到了武装斗争的重要性,开始独立领导武装斗争 D.根据社会矛盾的发展变化,正确处理了国共两党关系

12.从1920年到1937年,全国(不包括东北)工厂总数增加到3 935家,资本总额377 857 742元,平均每厂资本约96 025元。这一时期工业的发展主要得益于( )

A.帝国主义放松对华侵略 B.政府工业经济政策的推动

C.中日矛盾尖锐,军需增长 D.“实业救国”思潮的兴起

13.1964年董必武来到浙江某地,挥诗一首:“革命声传画舫中,诞生共党庆工农。重来正值清明节,烟雨迷蒙访旧踪。”该地是

A.绍兴东湖 B.杭州西湖 C.嘉兴南湖 D.宁波东钱湖

14.1930-1932年期间,鄂豫皖革命根据地除部分地区遭受水灾外,大部分地区农作物的产量增加2~3成,有些地方增产5~6成。这主要是因为根据

A.生产关系发生革命性变革 B.人口数量出现大量的增长

C.红军英勇奋战保卫农民生产 D.农民打破国民党的经济封锁

15.下图反映了某一时期中国共产党党员数量消长和成分构成变化的基本情况,出现这一变化的主要原因是

A.第一次国共合作的实现 B.中共开展工农武装割据

C.第五次反围剿斗争失败 D.社会主义改造顺利完成

16.1926年,有报纸评论说:“自从蒋介石抬出三民主义,大出风头以后,许多人都觉得主义是值钱的,于是乎孙传芳标榜三爱(爱国、爱民、爱敌),东三省有人主张三权(民权、国权、人权)。听说四川有些军人到处请教人替他们想个主义玩玩。”这种现象反映了当时

A.政治宣传促使各界思想趋同

B.标榜主义成为军阀自保的主要手段

C.民主思想已经成为社会潮流

D.各地军阀对三民主义理解存在差异

17.1923年以前,中国民族工商业的商标与外商注册的商标比例为1:30,1928到1938年间,中外商标比例变为1:4,这反映出

A.列强侵略的加剧 B.民族工业的发展

C.自然经济的抵制 D.官僚资本的压榨

18.1927年秋收起义前夕,围绕起义应该打出什么旗帜来号召群众、依靠什么力量作为中坚,以及起义区域、土地革命对象等一系列事关起义成败的重大问题,毛泽东与以瞿秋白为首的中共中央产生意见分歧,但毛泽东在起义中坚持了自己的主张。据此,反映了( )

A.中国共产党革命路线逐渐走向成熟 B.瞿秋白的意见导致右倾投降主义错误

C.毛泽东更加了解当时中国革命形势 D.马克思主义原理与中国革命实践开始结合

19.1926年2月,中共中央在北京召开特别会议,认为:“广东国民政府的北伐,便成了第一等重要的问题……不仅是广东作军事的准备,更要在广东以外北伐路线必经之湖南、湖北、河南、直隶等省预备民众奋起的接应,特别是农民的组织……中国的潮流已渐由宣传群众组织群众而近于开始准备武装群众的时期。”根据上述材料,对北伐战争理解最准确的是( )

A.广东国民政府的军事行动 B.具有广泛的群众基础

C.开始了工农武装割据 D.促成了国共两党合作

二、简答题

20.近代中国历史的主题及其解决的道路,取决于近代中国的社会性质。近代中国没

有按照正常的规律从封建社会发展到资本主义社会,而是走上了属于资本主义体系的半殖民

地半封建社会道路。这是资本主义和封建主义相结合的结果。压迫和阻止近代中国社会向前

发展的主要东西是资本主义国家的资产阶级和中国的地主阶级。因此,摆在中国人民面前的

历史主题是… ——苑书义《论近代中国的进步潮流》

请结合所学知识回答:

(1)近代中国民主革命的主题是什么?提出这一主题的依据又是什么?

(2)在中国近代史上,你会对1840—1911年间的哪些重要事件评价较高? 请你就某

一事件说明理由。

21.一般认为,西学东渐是指西方学术思想和文明成果向中国传播的历史过程,在1840年鸦片战争之后,这种潮流不断加强,期间涌现了许多代表性人物和不同的思想主张。

(1)迈出近代中国向西方学习第一步的标志是什么?

(2)西方启蒙思想传入中国后产生了巨大的影响,掀起了一浪一浪救国图强的思想潮流,请具体列出代表人物及其主要思想主张。

(3)马克思主义被誉为是“世界人类全体的新曙光”,在中国高举马克思主义大旗的第一人是谁?写出其系统介绍马克思主义的作品名称。

三、材料分析题

22.辛亥革命和国民革命运动是中国革命史上的重大事件。阅读下列材料,回答问题。

材料一“揖美追欧,旧邦新造”,十分集中地概括了以孙中山、黄兴、宋教仁等为代表的革命党人力追不舍的社会政治目标和为之奋斗不息的方向。……当南京临时政府公布了第一首民国国歌的时候,“揖美追欧,旧邦新造”已由革命派的意向变成了中华民族的共同意向。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二1924年国民党的改组对孙中山重振声威大有帮助,可以统一所有的革命力量在孙中山的领导之下。国民党重视并开展民众运动,也是在改组之后出现的新现象。这一时期,中

国民族主义与爱国主义时趋高涨,各界民众反帝爱国的积极行动越来越踊跃。民众运动的开展,为北伐的酝酿与进行创造了十分有利的环境。

——摘编自朱英《北伐之前的国民党与民众运动》

(1)材料一中“旧邦新造”反映了革命派怎样的意向?结合所学知识概括指出革命党人是如何“揖美追欧”的。

(2)结合所学知识,指出孙中山为改组国民党而采取的举措。根据材料二归纳国民党改组带来的积极作用。

23.阅读材料,回答问题。

材料一 有学者认为:中国近代史的发展呈现出“沉沦”到“上升”的发展过程,中国社会走出了一条“U”字形路线。在近代中国历史的前期,其基本特征是“沉沦”;近代中国历史的后期,基本特征是“上升”。在“沉沦”与“上升”中间有一个过渡期(1901年到1920年),就是“沉沦”的谷底、“上升”的起始时期。

材料二 但是,正像黑暗过了是光明一样,中国历史发展在谷底时期出现了向上的转机。……从这时候起(注:指1920年前后),中国社会内部发展明显呈现上升趋势,中国人民民族觉醒和阶级觉醒的步伐明显加快了。在这以前,中国社会也有不自觉的反帝反封建斗争,也有改革派的主张和呐喊,但相对于社会的主要发展趋势而言,不占优势;在这以后,帝国主义的侵略还有加重的趋势(如日本侵华),但人民的觉醒,革命力量的奋斗,已经可以扭转“沉沦”,中国社会的积极向上一面已经成为社会发展的主要趋势了。

——以上材料均整理自《关于中国近代史的分期及其“沉沦”与“上升”诸问题》

(1)根据材料一和所学知识,简述近代中国前期“沉沦”的过程。“过渡期”为近代中国社会的“上升”做了怎样的准备?

(2)根据材料二和新民主主义革命初期的史实,说明觉醒后的中国人民在扭转“沉沦”方面取得的伟大成果。

参考答案

1.A 2.B 3.A 4.A 5.C 6.B 7.C 8.B 9.D 10.D 11.A 12.B 13.C 14.A 15.B 16.C 17.B 18.C 19.B

20.(1)主题:反封建、反侵略(反侵略、求民主)。(2分)依据:中国半殖民地半封建社

会的性质。(2分)

(2)太平天国运动、义和团运动、辛亥革命等。(3分)

理由:略(3分)

21.(1)魏源提出“师夷长技以制夷”

(2)资产阶级维新派康有为君主立宪;资产阶级革命派孙中山民主共和(三民主义);新文化运动代表陈独秀民主和科学

(3)李大钊,《我的马克思主义观》

22.(1)意向:推翻清政府,建立资产阶级民主共和国。

措施:发动辛亥革命;建立南京临时政府;颁布《临时约法》;实行三权分立的共和政体和责任内阁制。

(2)举措:重新解释三民主义;吸收共产党员加入国民党。

作用:统一并壮大民主革命力量;促使民众反帝爱国运动高涨;有利于北伐战争的开展。

23.(1)过程:鸦片战争以后,中国开始沦为半殖民地半封建社会;中日甲午战争以后,中国社会半殖民地化的程度进一步加深;《辛丑条约》的签订使中国完全沦为半殖民地半封建社会。

准备:辛亥革命结束了中国封建君主专制制度,建立了资产阶级共和国,使人民获得了一些民主和自由权利,推动了历史的前进;五四运动中无产阶级作为独立力量登上历史舞台,促进了马克思主义在中国的进一步传播。这一切都为中国社会的“上升”做了必要准备。

(2)成果:五四运动取得了初步胜利,促使中国外交代表团拒绝在和约上签字,并“启导广大人民的觉悟,准备革命力量的团结”。新型无产阶级革命政党——中国共产党诞生,中国革命的面貌焕然一新;民主革命纲领的制定,为中国革命指明了方向。国共合作推动下的国民大革命基本推翻了北洋军阀的反动统治,沉重打击了帝国主义的侵略势力;同时也为新民主主义革命的继续前进奠定了基础。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进