人教部编版语文七年级上册第21课《女娲造人)课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版语文七年级上册第21课《女娲造人)课件(共30张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 177.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-11 23:55:32 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

女娲造人

1.理清故事情节,了解神话的特点;

2.发挥自己想象力来感受神话传说的魅力;理解本文想象手法的运用;

3.引导学生感受我们祖先大胆奇特的想象力,激发学生探求未知领域的欲望,养成课外搜索、整理资料,勤于思考的习惯。

学习目标

作者简介

袁珂,生于1916年,神话学家。四川省新繁县人。论著有《中国古代神话》、《山海经校注》等。《中国古代神话》是中国第一部汉民族古代神话专著。

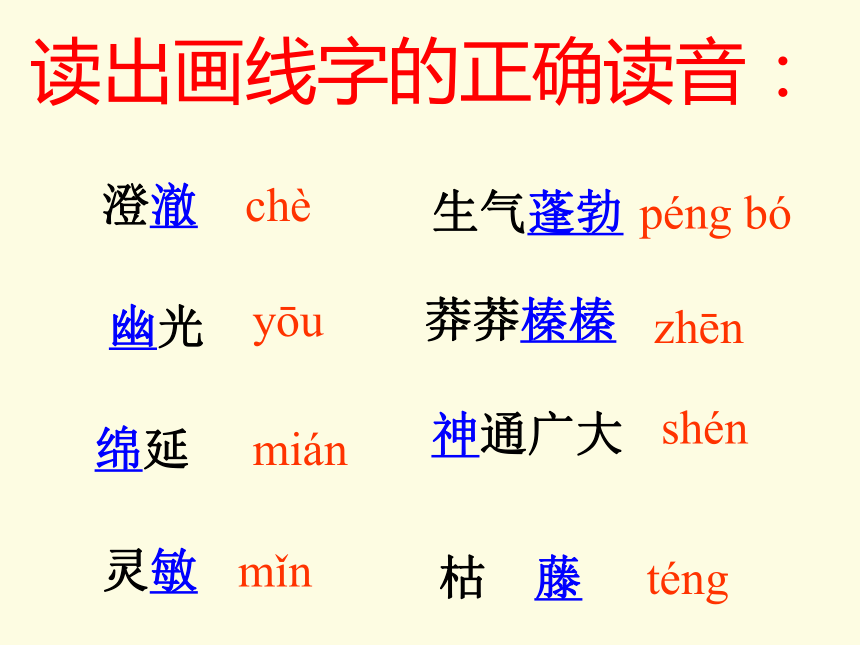

读出画线字的正确读音:

莽莽榛榛

澄澈

幽光

灵敏

绵延

神通广大

生气蓬勃

枯

藤

chè

péng

bó

yōu

zhēn

mián

téng

mǐn

shén

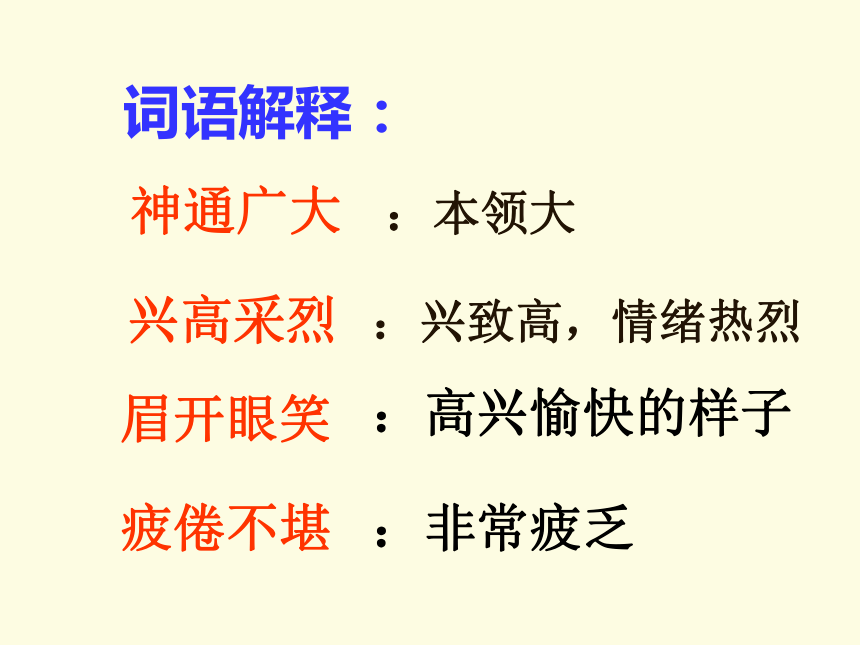

神通广大

词语解释:

兴高采烈

眉开眼笑

:本领大

:兴致高,情绪热烈

:高兴愉快的样子

疲倦不堪

:非常疲乏

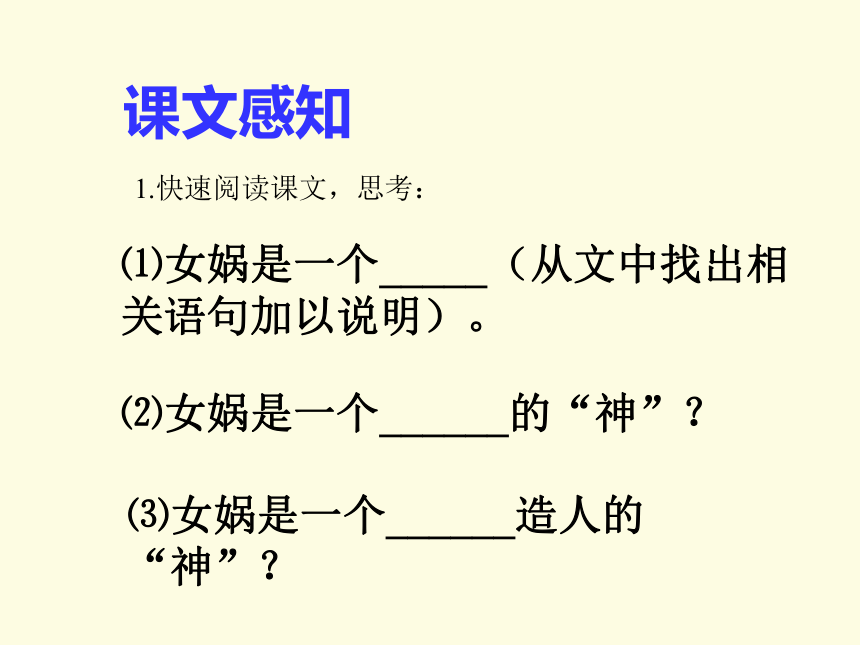

课文感知

1.快速阅读课文,思考:

⑴女娲是一个_____(从文中找出相关语句加以说明)。

⑵女娲是一个______的“神”?

⑶女娲是一个______造人的“神”?

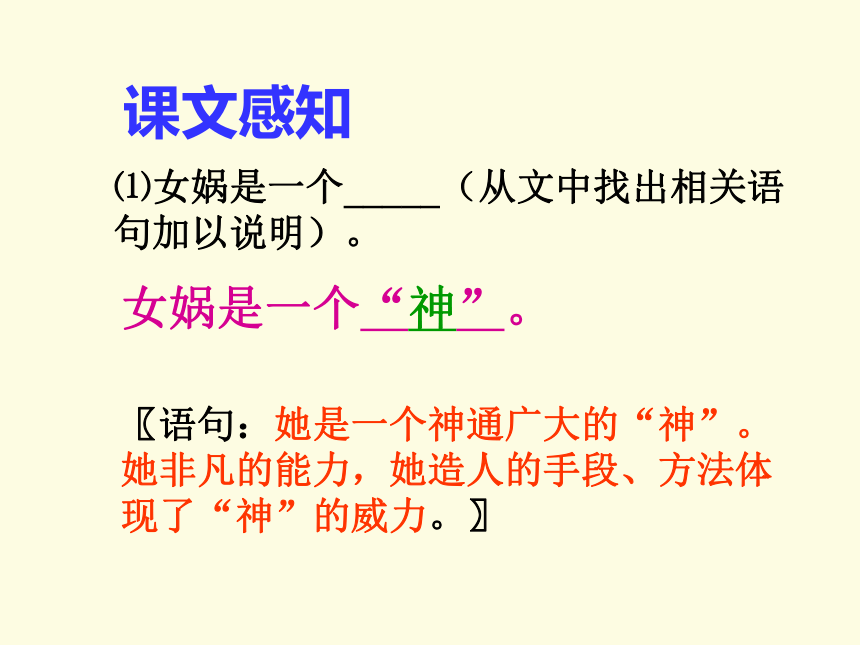

课文感知

⑴女娲是一个_____(从文中找出相关语句加以说明)。

女娲是一个“神”。

〖语句:她是一个神通广大的“神”。她非凡的能力,她造人的手段、方法体现了“神”的威力。〗

课文感知

⑵女娲是一个______的“神”?

女娲是一个造人的“神”。

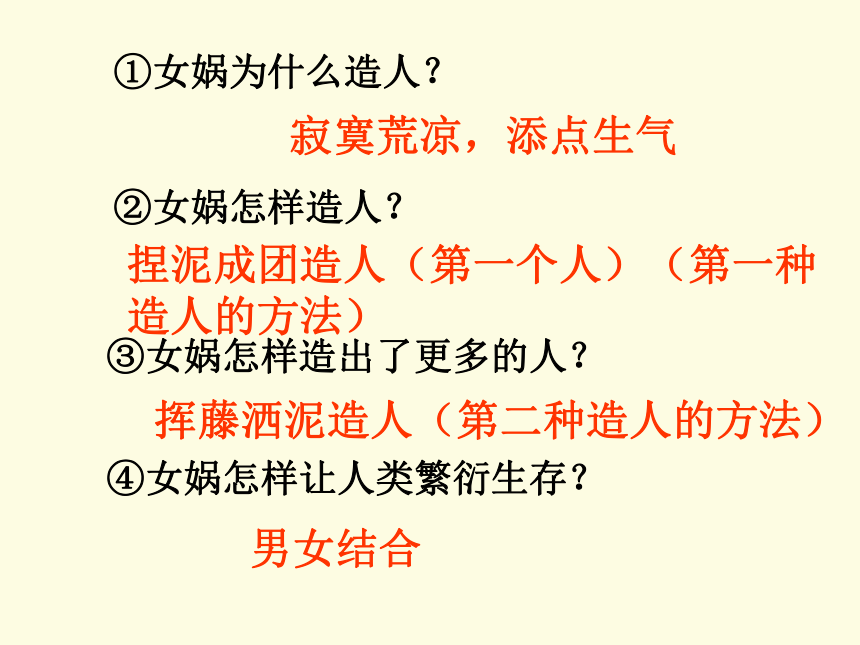

③女娲怎样造出了更多的人?

挥藤洒泥造人(第二种造人的方法)

④女娲怎样让人类繁衍生存?

男女结合

①女娲为什么造人?

寂寞荒凉,添点生气

②女娲怎样造人?

捏泥成团造人(第一个人)(第一种造人的方法)

课文感知

⑶女娲是一个______造人的“神”?

人世间真的有“神”吗?

没有

传说的“神”又从何而来呢?

女娲是一个人造的

造人的“神”

课文感知

2.再读课文,强调女娲是“人造”的神,其实女娲也是一个“人”。

人的心理

人的情感

人的生活体验

课文感知

她有人的孤独感。她走在莽莽榛榛的原野上,感到“在这天地之间,应该添一点什么东西进去,让它生气蓬勃起来才好”。她有人的喜怒之情,她会笑,她会假装生气。(人有七情六欲,喜怒哀乐苦悲愁)

⑴她是一个普通的“人”。

课文感知

当她看到自己的影子时,“就忽然灵机一动:世间各种各样的生物都有了,单单没有像自己一样的生物,那为什么不创造一种像自己一样的生物加入到世间呢?”这种口吻非常孩子气。

⑵她是一个活泼、充满活力与创造力的孩子。

课文感知

她是一个喜爱孩子的妈妈。女娲看着她亲手创造的这个聪明美丽的生物,又听见“妈妈”的喊声,不由得满心欢喜,眉开眼笑。(洋溢着诞生的喜悦)

⑶她是一个勤劳的母亲。13自然段

小结

女娲是一个“神”,一个神通广大的远离人间的女神;但女娲更像一个“人”,一个会“孤独寂寞”,有着喜怒哀乐,如孩子般天真活泼但又有母亲般勤劳、智慧、伟大的“人”。女娲是一个集“人性”与“神性”的形象,就如我们四大名著之一的《西游记》中的孙悟空也是集“人性”与“神性”于一体的形象。

知识链接

由于远古时代生产力的水平很低,人们不能科学的解释世界、自然现象和原始社会文化生活的起源和变化,以他们贫乏的生活经验为基础,借助想象和幻想把自然力和客观世界拟人化的结果。这种想象体现了远古时代人们那种强烈的探求欲望。这种奇特的想象创造了古代的神话故事。

神话故事

神话是远古人民表现对自然及文化现象的理解与想象的故事。

合作探究

新奇大胆的想象密不可分。

1.神话故事以及神话中充满了神幻色彩但又不失“人性”的丰满、立体的形象吸引着我们,是什么有如此大的魔力呢?

合作探究

2.本文就是对远古神话再加工而成的,它是根据《风俗通》里的两则短文改编而成的,请看书本131页“阅读提示中”两则短文,看看课文丰富了哪些内容?

阅读理解《风俗通》中有关女娲的两则短文

⒈俗说天地开辟,未有人民,女娲(传说是人面蛇身,创造了人类)抟(tuán,把某种东西揉成圆形)黄土作人。剧务(工作剧烈繁重),力不暇供(用上所有的力量还来不及供应),乃引(牵、拉)绳于泥中,举以为人。故富贵者,黄土人;贫贱者,引縆(gēng,粗绳索)人也。

译文

民间传说,天地开辟之初,大地上并没有人类,是女娲抟捏黄土造了人。她干得又忙又累,竭尽全力干还赶不上供应。于是她就拿了绳子把它投入泥浆中,举起绳子一甩,泥浆洒落在地上,就变成了一个个人。后人说,富贵的人是女娲亲手抟黄土造的,而贫贱的人只是女娲用绳沾泥浆,把泥浆洒落在地上变成的。

⒉女娲祷神祠祈而为女媒,因置婚姻。

译文

女娲在神祠里祷告,祈求神任命她做女媒。于是女娲就安排男女婚配。

(

)①造人动机的产生。

(

)②女娲造人的具体过程。

(

?)③女娲选择造人材料的过

程。

(

)④人造出来后欢欣喜悦的

场面。

(

)⑤女娲具备了人的情绪。

(?

)⑥女娲在神祠里祷告的过

程。

(

)⑦作者的评述。

√

√

√

√

√

合作探究

明白神话故事的情节是想象的,但又是合乎现实生活的情理的。这种大胆而奇特、合情又合理的想象就是神话故事中的亮点。

小结

正因有了作者大胆新奇想像的演绎与扩充,女娲造人这个古老的神话传说充溢着生活气息,焕发出迷人的色彩。人类感念造人神女娲,感念她带到人世间的爱与温情,现实中人在澄澈的心底有谁没有珍存母亲勤劳、质朴的身影?愿这欢欣与愉悦如不断流淌的小溪,一路唱着欢歌前行。

拓展延伸

1.女娲用什么造人?

黄土

黄皮肤的中国人

深深的恋土情结

为什么用“黄土”

?

为什么想到用“土”?

土,吐也。《白虎通·五行》日:“吐,吐含万物,土之为言吐也。”《说文段注》指出:“土,地之吐生万物者也。”《管子·水地篇》也说:“地者,万物之本源,诸生之根苑也。”

在甲骨文中,生,表示植物生出土之意。我们的祖先在造字的时候,肯定是受到“万物土中出”的启发,认识到土对生命的意义。在我们祖先看来,一切生物都是从大地母亲那里获得孕育生长的力量的。那么也自然联想到人类也是从土地中孕育出来的。《抱朴子·释滞》载:“女蜗地出”。至今广西三江侗族地区还传承着过生日滚泥巴的习俗。小孩在过五岁、十岁和十五岁生日的时候要滚过满是泥浆的土地。民俗学家认为,这是黄土造人的模拟。

在黄土高原的周公庙会上,人们祭祖的不是周公,而是送子娘娘,即姜婉圣母。有的学者认为,姜嫄的意思就是江地平原,为土地母神。黄土造人的神话是原始的农耕民族在改造自然的过程中对人类自身来源的认识的一种创造性的想象,体现了早就具备了耕作经验和治陶工艺的古老民族的恋土情结。这种深深的恋土情结,按照瑞士心理学家荣格的观点也可以说是一种集体无意识,凝聚在神话思维上就是女娲黄土造人的神话。女娲是大地魔力的人格化。中国人的土地观念一开始就与人类的生育观念及生存观念融合在一起。女娲是中国第一位的大母神,女娲造人的神话产生在原始社会。

拓展延伸

2.推荐书籍:

袁珂《中国古代神话》

施瓦布(德)《希腊神话故事》

《山海经》

《一千零一夜》

神话特点:

大胆而新奇的想象

女娲造人

1.理清故事情节,了解神话的特点;

2.发挥自己想象力来感受神话传说的魅力;理解本文想象手法的运用;

3.引导学生感受我们祖先大胆奇特的想象力,激发学生探求未知领域的欲望,养成课外搜索、整理资料,勤于思考的习惯。

学习目标

作者简介

袁珂,生于1916年,神话学家。四川省新繁县人。论著有《中国古代神话》、《山海经校注》等。《中国古代神话》是中国第一部汉民族古代神话专著。

读出画线字的正确读音:

莽莽榛榛

澄澈

幽光

灵敏

绵延

神通广大

生气蓬勃

枯

藤

chè

péng

bó

yōu

zhēn

mián

téng

mǐn

shén

神通广大

词语解释:

兴高采烈

眉开眼笑

:本领大

:兴致高,情绪热烈

:高兴愉快的样子

疲倦不堪

:非常疲乏

课文感知

1.快速阅读课文,思考:

⑴女娲是一个_____(从文中找出相关语句加以说明)。

⑵女娲是一个______的“神”?

⑶女娲是一个______造人的“神”?

课文感知

⑴女娲是一个_____(从文中找出相关语句加以说明)。

女娲是一个“神”。

〖语句:她是一个神通广大的“神”。她非凡的能力,她造人的手段、方法体现了“神”的威力。〗

课文感知

⑵女娲是一个______的“神”?

女娲是一个造人的“神”。

③女娲怎样造出了更多的人?

挥藤洒泥造人(第二种造人的方法)

④女娲怎样让人类繁衍生存?

男女结合

①女娲为什么造人?

寂寞荒凉,添点生气

②女娲怎样造人?

捏泥成团造人(第一个人)(第一种造人的方法)

课文感知

⑶女娲是一个______造人的“神”?

人世间真的有“神”吗?

没有

传说的“神”又从何而来呢?

女娲是一个人造的

造人的“神”

课文感知

2.再读课文,强调女娲是“人造”的神,其实女娲也是一个“人”。

人的心理

人的情感

人的生活体验

课文感知

她有人的孤独感。她走在莽莽榛榛的原野上,感到“在这天地之间,应该添一点什么东西进去,让它生气蓬勃起来才好”。她有人的喜怒之情,她会笑,她会假装生气。(人有七情六欲,喜怒哀乐苦悲愁)

⑴她是一个普通的“人”。

课文感知

当她看到自己的影子时,“就忽然灵机一动:世间各种各样的生物都有了,单单没有像自己一样的生物,那为什么不创造一种像自己一样的生物加入到世间呢?”这种口吻非常孩子气。

⑵她是一个活泼、充满活力与创造力的孩子。

课文感知

她是一个喜爱孩子的妈妈。女娲看着她亲手创造的这个聪明美丽的生物,又听见“妈妈”的喊声,不由得满心欢喜,眉开眼笑。(洋溢着诞生的喜悦)

⑶她是一个勤劳的母亲。13自然段

小结

女娲是一个“神”,一个神通广大的远离人间的女神;但女娲更像一个“人”,一个会“孤独寂寞”,有着喜怒哀乐,如孩子般天真活泼但又有母亲般勤劳、智慧、伟大的“人”。女娲是一个集“人性”与“神性”的形象,就如我们四大名著之一的《西游记》中的孙悟空也是集“人性”与“神性”于一体的形象。

知识链接

由于远古时代生产力的水平很低,人们不能科学的解释世界、自然现象和原始社会文化生活的起源和变化,以他们贫乏的生活经验为基础,借助想象和幻想把自然力和客观世界拟人化的结果。这种想象体现了远古时代人们那种强烈的探求欲望。这种奇特的想象创造了古代的神话故事。

神话故事

神话是远古人民表现对自然及文化现象的理解与想象的故事。

合作探究

新奇大胆的想象密不可分。

1.神话故事以及神话中充满了神幻色彩但又不失“人性”的丰满、立体的形象吸引着我们,是什么有如此大的魔力呢?

合作探究

2.本文就是对远古神话再加工而成的,它是根据《风俗通》里的两则短文改编而成的,请看书本131页“阅读提示中”两则短文,看看课文丰富了哪些内容?

阅读理解《风俗通》中有关女娲的两则短文

⒈俗说天地开辟,未有人民,女娲(传说是人面蛇身,创造了人类)抟(tuán,把某种东西揉成圆形)黄土作人。剧务(工作剧烈繁重),力不暇供(用上所有的力量还来不及供应),乃引(牵、拉)绳于泥中,举以为人。故富贵者,黄土人;贫贱者,引縆(gēng,粗绳索)人也。

译文

民间传说,天地开辟之初,大地上并没有人类,是女娲抟捏黄土造了人。她干得又忙又累,竭尽全力干还赶不上供应。于是她就拿了绳子把它投入泥浆中,举起绳子一甩,泥浆洒落在地上,就变成了一个个人。后人说,富贵的人是女娲亲手抟黄土造的,而贫贱的人只是女娲用绳沾泥浆,把泥浆洒落在地上变成的。

⒉女娲祷神祠祈而为女媒,因置婚姻。

译文

女娲在神祠里祷告,祈求神任命她做女媒。于是女娲就安排男女婚配。

(

)①造人动机的产生。

(

)②女娲造人的具体过程。

(

?)③女娲选择造人材料的过

程。

(

)④人造出来后欢欣喜悦的

场面。

(

)⑤女娲具备了人的情绪。

(?

)⑥女娲在神祠里祷告的过

程。

(

)⑦作者的评述。

√

√

√

√

√

合作探究

明白神话故事的情节是想象的,但又是合乎现实生活的情理的。这种大胆而奇特、合情又合理的想象就是神话故事中的亮点。

小结

正因有了作者大胆新奇想像的演绎与扩充,女娲造人这个古老的神话传说充溢着生活气息,焕发出迷人的色彩。人类感念造人神女娲,感念她带到人世间的爱与温情,现实中人在澄澈的心底有谁没有珍存母亲勤劳、质朴的身影?愿这欢欣与愉悦如不断流淌的小溪,一路唱着欢歌前行。

拓展延伸

1.女娲用什么造人?

黄土

黄皮肤的中国人

深深的恋土情结

为什么用“黄土”

?

为什么想到用“土”?

土,吐也。《白虎通·五行》日:“吐,吐含万物,土之为言吐也。”《说文段注》指出:“土,地之吐生万物者也。”《管子·水地篇》也说:“地者,万物之本源,诸生之根苑也。”

在甲骨文中,生,表示植物生出土之意。我们的祖先在造字的时候,肯定是受到“万物土中出”的启发,认识到土对生命的意义。在我们祖先看来,一切生物都是从大地母亲那里获得孕育生长的力量的。那么也自然联想到人类也是从土地中孕育出来的。《抱朴子·释滞》载:“女蜗地出”。至今广西三江侗族地区还传承着过生日滚泥巴的习俗。小孩在过五岁、十岁和十五岁生日的时候要滚过满是泥浆的土地。民俗学家认为,这是黄土造人的模拟。

在黄土高原的周公庙会上,人们祭祖的不是周公,而是送子娘娘,即姜婉圣母。有的学者认为,姜嫄的意思就是江地平原,为土地母神。黄土造人的神话是原始的农耕民族在改造自然的过程中对人类自身来源的认识的一种创造性的想象,体现了早就具备了耕作经验和治陶工艺的古老民族的恋土情结。这种深深的恋土情结,按照瑞士心理学家荣格的观点也可以说是一种集体无意识,凝聚在神话思维上就是女娲黄土造人的神话。女娲是大地魔力的人格化。中国人的土地观念一开始就与人类的生育观念及生存观念融合在一起。女娲是中国第一位的大母神,女娲造人的神话产生在原始社会。

拓展延伸

2.推荐书籍:

袁珂《中国古代神话》

施瓦布(德)《希腊神话故事》

《山海经》

《一千零一夜》

神话特点:

大胆而新奇的想象

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首