高一历史人教版统编2019必修中外历史纲要上册 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争 强化训练

文档属性

| 名称 | 高一历史人教版统编2019必修中外历史纲要上册 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争 强化训练 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 940.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-01-14 21:52:55 | ||

图片预览

文档简介

第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

一、选择题

1.中国人民抗日战争纪念馆馆长李宗远认为:“‘14年抗战’提法……意味着‘九一八’以来可歌可泣的壮烈抗战,被认可被还原……对美化侵略历史的日本右翼势力是有力回击……有利于对日本侵略罪行的完整揭露。”对于这种看法(“14年抗战”)的认识不正确的是( )

A.强化了对日本侵华罪行的控诉

B.体现了对以东北抗联为代表的抗日力量的尊崇

C.抨击了日本右翼势力的错误历史观

D.批判了国民政府的不抵抗政策

2.“进入1947年后,国民党军集中力量攻击陕北和山东解放区,中原防御则缺乏主力部队支撑,有空虚之虞。因此,毛泽东决心抓住有利时机,以主力打到外线去, 将战争引向国民党统治区域。”为此,人民解放军发动了( )

A.全面进攻 B.重点进攻 C.战略反攻 D.战略决战

3.毛泽东指出:“从1937年7月7日卢沟桥事变到1938年10月武汉失守这一时期内,国民党政府的对日作战是比较积极的……一时出现了生气蓬勃的新气象。”以下史实能支持这一说法的有( )

①淞沪会战 ②太原会战 ③徐州会战 ④百团大战

A.①②③ B.①②④

C.②③④ D.①②③④

4.“对于……这场惊险好戏的动机或政治背景,我们怎么说都行,但是有一点必须承认,它所选择的时机可谓高明之极……国共恩怨不可谓不深,但是共产党干得委实漂亮,使中国最终站到了即将来临的世界反法西斯斗争一边。”该材料所评价的是( )

A.九一八事变 B.华北事变

C.双十二事变 D.七七事变

5.右图是《申报》发表的国民政府《自卫抗战声明书》。国民政府发表该声明的直接背景是( )

A.九一八事变

B.卢沟桥事变

C.八一三事变

D.太原会战

6.7.1936年12月13日早晨,南京报童沿街叫卖:“特大新闻,张、杨发动兵变,蒋总司令遇险。”这个“特大新闻”是( )

A.华北事变 B.九一八事变

C.西安事变 D.卢沟桥事变

7.抗战期间,漫画家丰子恺在长沙街头看到一群小孩爬在公共阅报处的墙上阅读“我军大捷”的消息,于是画下了这幅题为《儿童与捷报》的漫画。右下角的落款是“廿七年儿童节”(注:民国时期的儿童节为4月4日)。上述“我军大捷”应发生于( )

A.淞沪会战 B.太原会战

C.徐州会战 D.武汉会战

8.1947年11月,中共中央发出文件,决定全面变革解放区“三三制”政权组织形式。要求“在土地改革中,应将解放区政权,改组为人民代表会议政权”;并具体规定“在乡村人民代表大会及政府委员会中,一般的贫雇农、新中农应合占三分之二,旧中农及其他劳动分子应占三分之一”。这反映出( )

A.中国共产党坚定维护抗日民族统一战线

B.人民代表大会制度已经正式形成

C.解放战争由战略防御转入战略进攻

D.国内社会主要矛盾发生根本转变

9.南京某大礼堂,门外有“和平永奠”的牌楼,又有胜利屏一幅,上缀大红“V”字,门内下面悬挂中、美、英、苏四国的大幅国旗。这一场景应出现在( )

A.南京国民政府成立时 B.日本无条件投降后

C.改订新约运动中 D.渡江战役胜利后

10.“少帅张学良的部队冲入委员长的行营,要求他停止对共产党的‘围剿’,以便一致对日抗战……”这一历史事件促成了( )

A.国民政府统一全国

B.抗日民族统一战线初步形成

C.全面抗战正式开始

D.中国人民开始局部抗日战争

11.针对抗战初期的某次战役,西方学者称其为“自日本建立陆军以来第一次显要的战败”,国民政府宣传机构则称“歼敌三万余众”。该战役是( )

A.平型关大捷

B.台儿庄战役

C.淞沪会战

D.南京保卫战

12.1945年10月,毛泽东在回答英国记者“如何理解‘自由民主的中国’的概念”的提问时说:“它将实现孙中山先生的三民主义,林肯的民有民治民享的原则与罗斯福的四大自由,它将保证国家的独立、团结、统一及与各民主强国的合作。”这一表述的主旨是( )

A.肯定美国的政治模式 B.建立人民民主专政国家

C.促进民主、和平建国 D.批判国民党的独裁统治

13.1935年6月,美国驻华武官史迪威在其《中国未来的局势》中认为,“他知道自己会吃败仗,而失败就意味着后方会爆发叛乱。因此他情愿坐视不动,控制住他能够控制的一切,指望外国的影响帮助他保住外商企业十分集中的上海”。可见,史迪威认为国民政府( )

A.开展了全国抗战的准备工作

B.放弃了“攘外必先安内”政策

C.借助大国外交以谋求局势缓和

D.以对日退让换取领土主权完整

14.抗日战争开始后,有人在分析共产党军队的作战方针时说:“今日红军(指已改编成的八路军和新四军)……有一种自己的拿手好戏……这就是真正独立自主的山地游击战。”这段话的含意是( )

A.贬低八路军和新四军在抗战中的作用

B.污蔑八路军和新四军借抗战之机壮大自己的实力

C.指明了八路军和新四军在抗战中的战略战术原则

D.在大反攻阶段限制八路军和新四军的作战行动

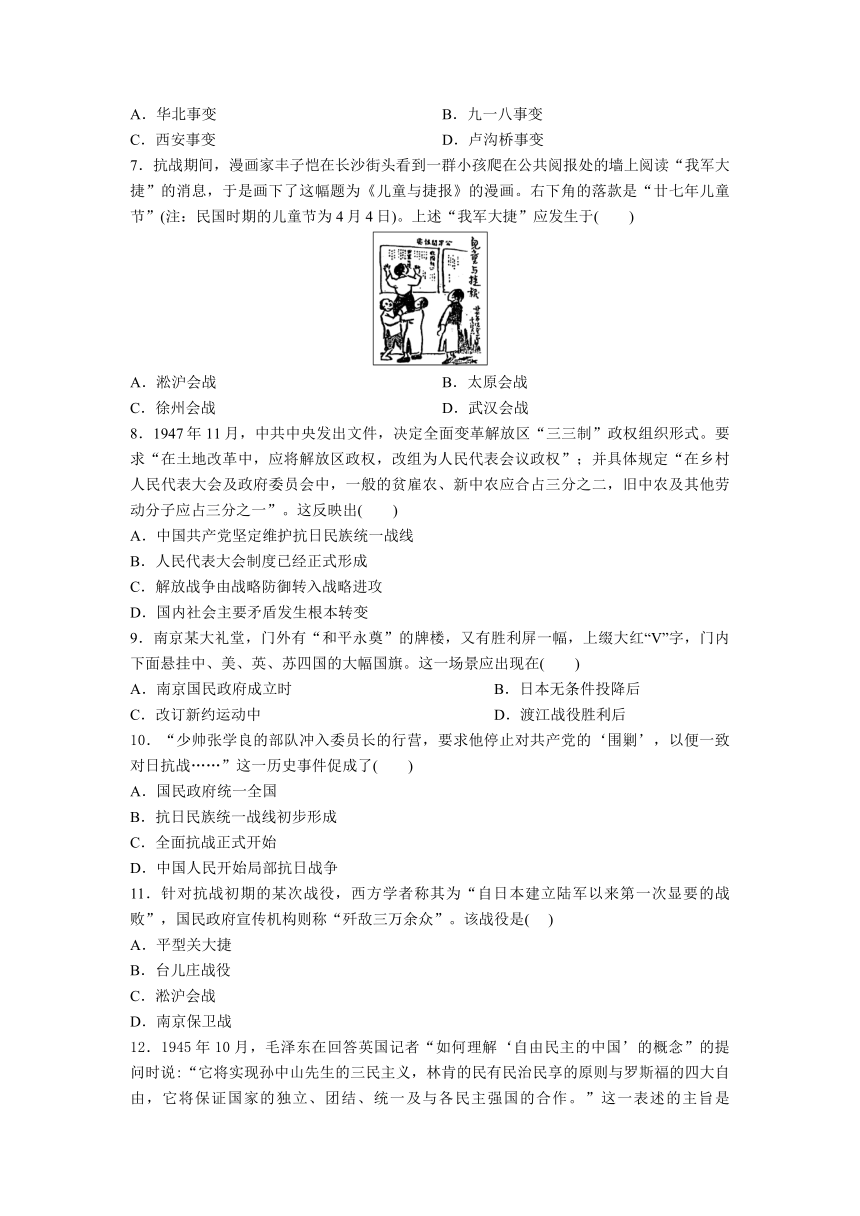

15.如图为1937年8月23日中央革命军事委员会发布的红军改编为八路军的命令。对这则史料解读正确的一项是( )

A.它标志着第一次国共合作的开始

B.它说明了国共走向了合作抗日之路

C.它标志着中国全民族抗战的开始

D.它标志着抗日民族统一战线正式建立

16.台儿庄战役前,第五战区司令长官李宗仁曾请周恩来、叶剑英商谈作战方针。战役爆发后,李宗仁采取“固守据点,各个击破,要阵地战与运动战相结合,把敌人歼灭在台儿庄”的作战方针。张云逸所率新四军一部积极配合淮河沿岸的国军部队,阻击日军北犯。这表明当时( )

A.抗日民族统一战线初步建立

B.揭开国共军队协同抗战的序幕

C.正面战场战略战术运用灵活

D.抗日战争由此进入了相持阶段

17.“中国为酷爱和平之民族,过去四年余之神圣抗战,原期侵略者之日本于遭受实际之惩创后,终能反省……不料残暴成性之日本,执迷不悟,且更悍然向我英美诸友邦开衅……兹特正式对日宣战”。这一告示发表的历史背景是( )

A.九一八事变爆发 B.全面抗战开始

C.太平洋战争爆发 D.国共合作抗战宣言公布

18.1945年日本裕仁天皇宣布日本无条件投降。促使日本法西斯投降的因素有( )

①苏联参加对日作战 ②中国战场的总反攻

③美国向日本投掷原子弹 ④日本天皇的软弱

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

19.指出党的工作重心必须由乡村转移到城市的会议是( )

A.中共七大 B.中共七届二中全会

C.北平谈判 D.全国土地会议

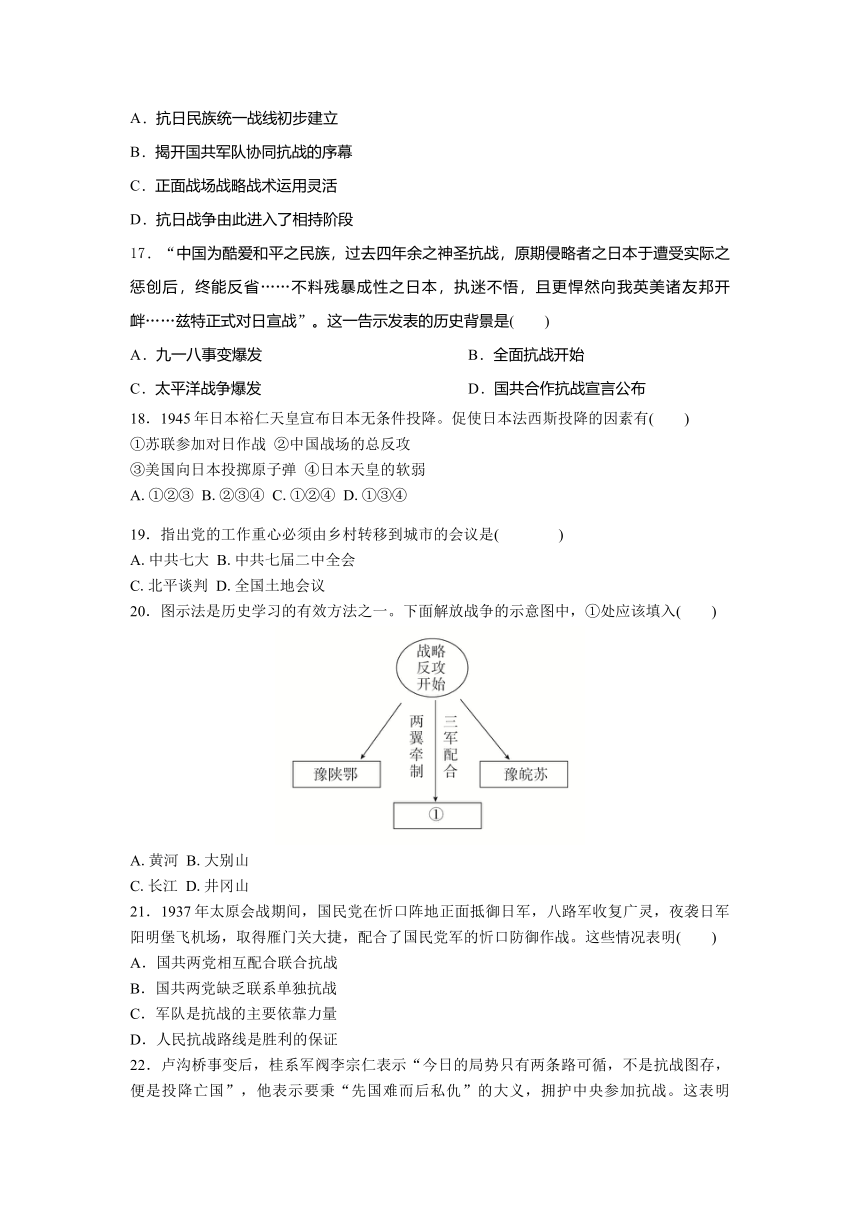

20.图示法是历史学习的有效方法之一。下面解放战争的示意图中,①处应该填入( )

A.黄河 B.大别山

C.长江 D.井冈山

21.1937年太原会战期间,国民党在忻口阵地正面抵御日军,八路军收复广灵,夜袭日军阳明堡飞机场,取得雁门关大捷,配合了国民党军的忻口防御作战。这些情况表明( )

A.国共两党相互配合联合抗战

B.国共两党缺乏联系单独抗战

C.军队是抗战的主要依靠力量

D.人民抗战路线是胜利的保证

22.卢沟桥事变后,桂系军阀李宗仁表示“今日的局势只有两条路可循,不是抗战图存,便是投降亡国”,他表示要秉“先国难而后私仇”的大义,拥护中央参加抗战。这表明( )

A.军阀派系纷争消除 B.国民政府威望高涨

C.民族利益高于一切 D.抗日战争开始兴起

23.文献纪录片《走近毛泽东》中有这样一个情节:在西柏坡的小院里,警卫员给毛泽东梳头时拔下一根白头发,毛泽东打趣地说:“打了三个战役,白了一根头发,值得!”这是因为( )

A.粉碎了国民党对延安的进攻

B.实现了挺进中原地区的计划

C.取得了战略性决战的胜利

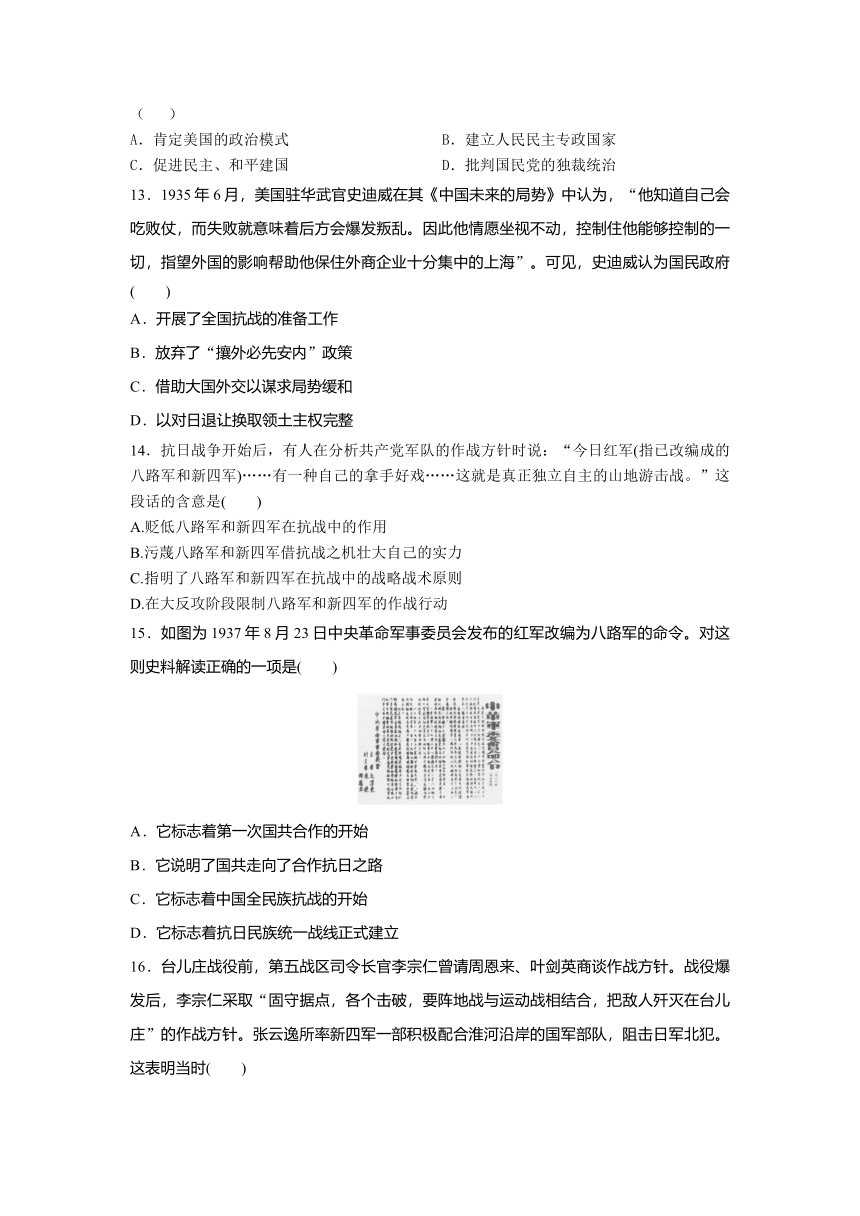

D.渡江战役获胜,解放了南京

24.下图为抗日战争时期某战役的形势示意图,关于这场战役的下列说法中,正确的是( )

①李宗仁指挥的战役 ②山东是主要战场 ③八路军与日军展开的激战 ④取得抗战以来的重大胜利

A.③④ B.①②③

C.①②④ D.①②③④

25.1945年8月29日,重庆《大公报》发表了名为《毛泽东先生来了!》的社论。总编辑王芸生兴奋地写道:“毛先生能够惠然肯来,其本身就是一件大喜事。”毛泽东此行的目的是( )

A.商讨对日最后决战 B.参加政治协商会议

C.争取和平民主局面 D.拟出席“国民大会”

二、非选择题

26.一百年前发生的五四运动是中华民族伟大复兴的历史新起点。阅读材料,完成下列要求。

材料一 1919年5月4日,北京大学等10余所学校的3 000多名学生在天安门前集会演讲。不少市民闻讯而来,或围观或加入。各地学生也都纷纷响应北京学生的行动,各地商、工各界多有参加声援者。这表明,从巴黎和会决议的祸害中,产生了中国人民的民族觉醒,使他们为了共同的行动而紧密地结合在一起了。

——摘编自汪朝光著《中国近代通史·民国的初建》

材料二 1924~1927年国共合作实际上是以“国民革命”为号召的民族革命,北伐战争即为这场革命最具体的实现手段。北伐战争这一军事统一过程,从一个侧面清楚地反映出,中国社会民族主义观念广泛发酵,多数社会大众对国家统一运动明显抱以期待和欢迎的态度。

——摘编自王建朗、黄克武主编

《两岸新编中国近代史》(民国卷)

材料三 1937年7月开始的日本帝国主义全面侵华,在历次帝国主义侵华过程中时间最长,但中国人民没有被打趴下,中国取得了抗日战争的最后胜利。这是以国共合作为基础,各阶级、各民族人民团结起来共同奋斗争取得来的。在这个过程中,中华民族的民族意识空前觉醒了,抗战胜利成为中华民族复兴的重要标志。

——摘编自张海鹏《走向民族复兴的重要标

志——论抗日战争胜利的历史意义》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,指出五四运动的时代背景,分析五四运动多有“声援者”表现出的显著特点。

(2)据材料二并结合所学知识,指出“民族革命”的主要意义。

(3)据材料三并结合所学知识,从政治、军事方面说明抗日战争胜利是“共同奋斗”取得的。综合上述材料,你认为推动近代中国走向民族复兴的主要因素有哪些?

27.阅读材料,回答下列问题。

材料一 1936年2月24日《时代》周刊封面人物——远东四大“元首”:日本天皇、伪满洲国溥仪、斯大林和蒋介石。

材料二 我们认为,挽救目前抗战危机,准备反攻的急救办法,必须对政府的机构人事政策迅速来一个改弦更张……因此我坦白地提出,希望国民党立即结束一党统治的局面,由国民政府召集各党各派、各抗日部队、各地方政府、各人民团体的代表,开国事会议,组织各抗日党派联合政府,一新天下耳目,振奋全国人心,鼓励前方士气……

——中共代表林伯渠《在国民参政会上

关于国共谈判的报告》

材料三 有些报纸的言论,非常强调毛先生出来,好像只要他一出来,就可以解决一切问题。这如果说不是有意歪曲,就是一种皮毛之见。这里显然蓄着一个很大的阴谋,就是说,如果毛先生不出来,那么,就是毛先生的不对了,就可以把发动内战、破坏团结等罪名都往共产党身上推了。

——莫一尘《解决问题的关键》

(1)材料一中“远东危机”指什么?《时代》周刊认为这四大“元首”都是解决问题的关键,你同意这个观点吗?请说明你的理由。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国共产党提出组织联合政府的目的,说明抗战胜利后中国共产党为此而进行的努力。

(3)通过材料一、二、三可以看出中共的地位有何变化?试分析其变化的原因。

28.阅读下列材料,回答问题。

材料

——图片均摘自《中外历史纲要》(上)

(1)根据材料并结合所学知识,分别指出两幅图片显示的历史事件及其发生在中国近代哪一时期。

(2)根据材料并结合所学知识,分别说明两个历史事件的重大意义。

参考答案

一、选择题

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

答案

D

C

A

C

C

C

C

D

B

B

B

C

C

C

B

C

C

A

题号

19

20

21

22

23

24

25

答案

B

B

A

C

C

C

C

二、非选择题

26.(1)背景:巴黎和会中国外交失败。

特点:青年学生揭开运动序幕;运动范围从北京扩展到全国;参与的社会阶层迅速扩大。

(2)主要意义:基本上推翻了北洋军阀的反动统治,沉重打击了帝国主义的侵略势力;宣传了共产党反帝反封建的革命纲领,扩大了党的影响;共产党开始掌握了一部分革命武装,广大群众受到了一次革命洗礼。

(3)政治上:国共两党合作,建立抗日民族统一战线。军事上:国民党在正面战场、共产党在敌后战场共同抗击日军。

主要因素:民族民主意识觉醒;民族凝聚力增强。

27.(1)“远东危机”指的是日本进一步侵略中国。

不同意。理由:溥仪是日本扶植下的傀儡皇帝,苏联忙于欧洲事务和国内建设,无暇东顾,他们都不是解决危机的关键。中国是抵抗日本侵略的主要国家,蒋介石的态度和政策是解决危机的关键;日本是危机的制造方,当然也成为危机解决的关键。

(2)目的:结束国民党一党专政,实行民主政治,争取抗战胜利。

努力:毛泽东赴重庆谈判;推动召开政治协商会议。

(3)变化:中共在决定中国命运的发展中起着越来越重要的作用。

原因:1936年时中共力量比较弱小,抗战时期中共力量发展壮大,抗战胜利后中共力量进一步发展;中共代表广大人民的利益,依据实际在不同时期制定了正确的政策,得到各阶级各阶层人民的支持。

28.(1)图一:台儿庄战役,抗日战争时期;图二:渡江战役(占领南京),解放战争时期。

(2)抗战以来中国军队在正面战场取得的最大胜利;人民解放军占领南京,中华民国时期结束。

一、选择题

1.中国人民抗日战争纪念馆馆长李宗远认为:“‘14年抗战’提法……意味着‘九一八’以来可歌可泣的壮烈抗战,被认可被还原……对美化侵略历史的日本右翼势力是有力回击……有利于对日本侵略罪行的完整揭露。”对于这种看法(“14年抗战”)的认识不正确的是( )

A.强化了对日本侵华罪行的控诉

B.体现了对以东北抗联为代表的抗日力量的尊崇

C.抨击了日本右翼势力的错误历史观

D.批判了国民政府的不抵抗政策

2.“进入1947年后,国民党军集中力量攻击陕北和山东解放区,中原防御则缺乏主力部队支撑,有空虚之虞。因此,毛泽东决心抓住有利时机,以主力打到外线去, 将战争引向国民党统治区域。”为此,人民解放军发动了( )

A.全面进攻 B.重点进攻 C.战略反攻 D.战略决战

3.毛泽东指出:“从1937年7月7日卢沟桥事变到1938年10月武汉失守这一时期内,国民党政府的对日作战是比较积极的……一时出现了生气蓬勃的新气象。”以下史实能支持这一说法的有( )

①淞沪会战 ②太原会战 ③徐州会战 ④百团大战

A.①②③ B.①②④

C.②③④ D.①②③④

4.“对于……这场惊险好戏的动机或政治背景,我们怎么说都行,但是有一点必须承认,它所选择的时机可谓高明之极……国共恩怨不可谓不深,但是共产党干得委实漂亮,使中国最终站到了即将来临的世界反法西斯斗争一边。”该材料所评价的是( )

A.九一八事变 B.华北事变

C.双十二事变 D.七七事变

5.右图是《申报》发表的国民政府《自卫抗战声明书》。国民政府发表该声明的直接背景是( )

A.九一八事变

B.卢沟桥事变

C.八一三事变

D.太原会战

6.7.1936年12月13日早晨,南京报童沿街叫卖:“特大新闻,张、杨发动兵变,蒋总司令遇险。”这个“特大新闻”是( )

A.华北事变 B.九一八事变

C.西安事变 D.卢沟桥事变

7.抗战期间,漫画家丰子恺在长沙街头看到一群小孩爬在公共阅报处的墙上阅读“我军大捷”的消息,于是画下了这幅题为《儿童与捷报》的漫画。右下角的落款是“廿七年儿童节”(注:民国时期的儿童节为4月4日)。上述“我军大捷”应发生于( )

A.淞沪会战 B.太原会战

C.徐州会战 D.武汉会战

8.1947年11月,中共中央发出文件,决定全面变革解放区“三三制”政权组织形式。要求“在土地改革中,应将解放区政权,改组为人民代表会议政权”;并具体规定“在乡村人民代表大会及政府委员会中,一般的贫雇农、新中农应合占三分之二,旧中农及其他劳动分子应占三分之一”。这反映出( )

A.中国共产党坚定维护抗日民族统一战线

B.人民代表大会制度已经正式形成

C.解放战争由战略防御转入战略进攻

D.国内社会主要矛盾发生根本转变

9.南京某大礼堂,门外有“和平永奠”的牌楼,又有胜利屏一幅,上缀大红“V”字,门内下面悬挂中、美、英、苏四国的大幅国旗。这一场景应出现在( )

A.南京国民政府成立时 B.日本无条件投降后

C.改订新约运动中 D.渡江战役胜利后

10.“少帅张学良的部队冲入委员长的行营,要求他停止对共产党的‘围剿’,以便一致对日抗战……”这一历史事件促成了( )

A.国民政府统一全国

B.抗日民族统一战线初步形成

C.全面抗战正式开始

D.中国人民开始局部抗日战争

11.针对抗战初期的某次战役,西方学者称其为“自日本建立陆军以来第一次显要的战败”,国民政府宣传机构则称“歼敌三万余众”。该战役是( )

A.平型关大捷

B.台儿庄战役

C.淞沪会战

D.南京保卫战

12.1945年10月,毛泽东在回答英国记者“如何理解‘自由民主的中国’的概念”的提问时说:“它将实现孙中山先生的三民主义,林肯的民有民治民享的原则与罗斯福的四大自由,它将保证国家的独立、团结、统一及与各民主强国的合作。”这一表述的主旨是( )

A.肯定美国的政治模式 B.建立人民民主专政国家

C.促进民主、和平建国 D.批判国民党的独裁统治

13.1935年6月,美国驻华武官史迪威在其《中国未来的局势》中认为,“他知道自己会吃败仗,而失败就意味着后方会爆发叛乱。因此他情愿坐视不动,控制住他能够控制的一切,指望外国的影响帮助他保住外商企业十分集中的上海”。可见,史迪威认为国民政府( )

A.开展了全国抗战的准备工作

B.放弃了“攘外必先安内”政策

C.借助大国外交以谋求局势缓和

D.以对日退让换取领土主权完整

14.抗日战争开始后,有人在分析共产党军队的作战方针时说:“今日红军(指已改编成的八路军和新四军)……有一种自己的拿手好戏……这就是真正独立自主的山地游击战。”这段话的含意是( )

A.贬低八路军和新四军在抗战中的作用

B.污蔑八路军和新四军借抗战之机壮大自己的实力

C.指明了八路军和新四军在抗战中的战略战术原则

D.在大反攻阶段限制八路军和新四军的作战行动

15.如图为1937年8月23日中央革命军事委员会发布的红军改编为八路军的命令。对这则史料解读正确的一项是( )

A.它标志着第一次国共合作的开始

B.它说明了国共走向了合作抗日之路

C.它标志着中国全民族抗战的开始

D.它标志着抗日民族统一战线正式建立

16.台儿庄战役前,第五战区司令长官李宗仁曾请周恩来、叶剑英商谈作战方针。战役爆发后,李宗仁采取“固守据点,各个击破,要阵地战与运动战相结合,把敌人歼灭在台儿庄”的作战方针。张云逸所率新四军一部积极配合淮河沿岸的国军部队,阻击日军北犯。这表明当时( )

A.抗日民族统一战线初步建立

B.揭开国共军队协同抗战的序幕

C.正面战场战略战术运用灵活

D.抗日战争由此进入了相持阶段

17.“中国为酷爱和平之民族,过去四年余之神圣抗战,原期侵略者之日本于遭受实际之惩创后,终能反省……不料残暴成性之日本,执迷不悟,且更悍然向我英美诸友邦开衅……兹特正式对日宣战”。这一告示发表的历史背景是( )

A.九一八事变爆发 B.全面抗战开始

C.太平洋战争爆发 D.国共合作抗战宣言公布

18.1945年日本裕仁天皇宣布日本无条件投降。促使日本法西斯投降的因素有( )

①苏联参加对日作战 ②中国战场的总反攻

③美国向日本投掷原子弹 ④日本天皇的软弱

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

19.指出党的工作重心必须由乡村转移到城市的会议是( )

A.中共七大 B.中共七届二中全会

C.北平谈判 D.全国土地会议

20.图示法是历史学习的有效方法之一。下面解放战争的示意图中,①处应该填入( )

A.黄河 B.大别山

C.长江 D.井冈山

21.1937年太原会战期间,国民党在忻口阵地正面抵御日军,八路军收复广灵,夜袭日军阳明堡飞机场,取得雁门关大捷,配合了国民党军的忻口防御作战。这些情况表明( )

A.国共两党相互配合联合抗战

B.国共两党缺乏联系单独抗战

C.军队是抗战的主要依靠力量

D.人民抗战路线是胜利的保证

22.卢沟桥事变后,桂系军阀李宗仁表示“今日的局势只有两条路可循,不是抗战图存,便是投降亡国”,他表示要秉“先国难而后私仇”的大义,拥护中央参加抗战。这表明( )

A.军阀派系纷争消除 B.国民政府威望高涨

C.民族利益高于一切 D.抗日战争开始兴起

23.文献纪录片《走近毛泽东》中有这样一个情节:在西柏坡的小院里,警卫员给毛泽东梳头时拔下一根白头发,毛泽东打趣地说:“打了三个战役,白了一根头发,值得!”这是因为( )

A.粉碎了国民党对延安的进攻

B.实现了挺进中原地区的计划

C.取得了战略性决战的胜利

D.渡江战役获胜,解放了南京

24.下图为抗日战争时期某战役的形势示意图,关于这场战役的下列说法中,正确的是( )

①李宗仁指挥的战役 ②山东是主要战场 ③八路军与日军展开的激战 ④取得抗战以来的重大胜利

A.③④ B.①②③

C.①②④ D.①②③④

25.1945年8月29日,重庆《大公报》发表了名为《毛泽东先生来了!》的社论。总编辑王芸生兴奋地写道:“毛先生能够惠然肯来,其本身就是一件大喜事。”毛泽东此行的目的是( )

A.商讨对日最后决战 B.参加政治协商会议

C.争取和平民主局面 D.拟出席“国民大会”

二、非选择题

26.一百年前发生的五四运动是中华民族伟大复兴的历史新起点。阅读材料,完成下列要求。

材料一 1919年5月4日,北京大学等10余所学校的3 000多名学生在天安门前集会演讲。不少市民闻讯而来,或围观或加入。各地学生也都纷纷响应北京学生的行动,各地商、工各界多有参加声援者。这表明,从巴黎和会决议的祸害中,产生了中国人民的民族觉醒,使他们为了共同的行动而紧密地结合在一起了。

——摘编自汪朝光著《中国近代通史·民国的初建》

材料二 1924~1927年国共合作实际上是以“国民革命”为号召的民族革命,北伐战争即为这场革命最具体的实现手段。北伐战争这一军事统一过程,从一个侧面清楚地反映出,中国社会民族主义观念广泛发酵,多数社会大众对国家统一运动明显抱以期待和欢迎的态度。

——摘编自王建朗、黄克武主编

《两岸新编中国近代史》(民国卷)

材料三 1937年7月开始的日本帝国主义全面侵华,在历次帝国主义侵华过程中时间最长,但中国人民没有被打趴下,中国取得了抗日战争的最后胜利。这是以国共合作为基础,各阶级、各民族人民团结起来共同奋斗争取得来的。在这个过程中,中华民族的民族意识空前觉醒了,抗战胜利成为中华民族复兴的重要标志。

——摘编自张海鹏《走向民族复兴的重要标

志——论抗日战争胜利的历史意义》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,指出五四运动的时代背景,分析五四运动多有“声援者”表现出的显著特点。

(2)据材料二并结合所学知识,指出“民族革命”的主要意义。

(3)据材料三并结合所学知识,从政治、军事方面说明抗日战争胜利是“共同奋斗”取得的。综合上述材料,你认为推动近代中国走向民族复兴的主要因素有哪些?

27.阅读材料,回答下列问题。

材料一 1936年2月24日《时代》周刊封面人物——远东四大“元首”:日本天皇、伪满洲国溥仪、斯大林和蒋介石。

材料二 我们认为,挽救目前抗战危机,准备反攻的急救办法,必须对政府的机构人事政策迅速来一个改弦更张……因此我坦白地提出,希望国民党立即结束一党统治的局面,由国民政府召集各党各派、各抗日部队、各地方政府、各人民团体的代表,开国事会议,组织各抗日党派联合政府,一新天下耳目,振奋全国人心,鼓励前方士气……

——中共代表林伯渠《在国民参政会上

关于国共谈判的报告》

材料三 有些报纸的言论,非常强调毛先生出来,好像只要他一出来,就可以解决一切问题。这如果说不是有意歪曲,就是一种皮毛之见。这里显然蓄着一个很大的阴谋,就是说,如果毛先生不出来,那么,就是毛先生的不对了,就可以把发动内战、破坏团结等罪名都往共产党身上推了。

——莫一尘《解决问题的关键》

(1)材料一中“远东危机”指什么?《时代》周刊认为这四大“元首”都是解决问题的关键,你同意这个观点吗?请说明你的理由。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国共产党提出组织联合政府的目的,说明抗战胜利后中国共产党为此而进行的努力。

(3)通过材料一、二、三可以看出中共的地位有何变化?试分析其变化的原因。

28.阅读下列材料,回答问题。

材料

——图片均摘自《中外历史纲要》(上)

(1)根据材料并结合所学知识,分别指出两幅图片显示的历史事件及其发生在中国近代哪一时期。

(2)根据材料并结合所学知识,分别说明两个历史事件的重大意义。

参考答案

一、选择题

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

答案

D

C

A

C

C

C

C

D

B

B

B

C

C

C

B

C

C

A

题号

19

20

21

22

23

24

25

答案

B

B

A

C

C

C

C

二、非选择题

26.(1)背景:巴黎和会中国外交失败。

特点:青年学生揭开运动序幕;运动范围从北京扩展到全国;参与的社会阶层迅速扩大。

(2)主要意义:基本上推翻了北洋军阀的反动统治,沉重打击了帝国主义的侵略势力;宣传了共产党反帝反封建的革命纲领,扩大了党的影响;共产党开始掌握了一部分革命武装,广大群众受到了一次革命洗礼。

(3)政治上:国共两党合作,建立抗日民族统一战线。军事上:国民党在正面战场、共产党在敌后战场共同抗击日军。

主要因素:民族民主意识觉醒;民族凝聚力增强。

27.(1)“远东危机”指的是日本进一步侵略中国。

不同意。理由:溥仪是日本扶植下的傀儡皇帝,苏联忙于欧洲事务和国内建设,无暇东顾,他们都不是解决危机的关键。中国是抵抗日本侵略的主要国家,蒋介石的态度和政策是解决危机的关键;日本是危机的制造方,当然也成为危机解决的关键。

(2)目的:结束国民党一党专政,实行民主政治,争取抗战胜利。

努力:毛泽东赴重庆谈判;推动召开政治协商会议。

(3)变化:中共在决定中国命运的发展中起着越来越重要的作用。

原因:1936年时中共力量比较弱小,抗战时期中共力量发展壮大,抗战胜利后中共力量进一步发展;中共代表广大人民的利益,依据实际在不同时期制定了正确的政策,得到各阶级各阶层人民的支持。

28.(1)图一:台儿庄战役,抗日战争时期;图二:渡江战役(占领南京),解放战争时期。

(2)抗战以来中国军队在正面战场取得的最大胜利;人民解放军占领南京,中华民国时期结束。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进