高中统编历史新教材选择性必修一 第8课 中国古代的法治与教化 课件(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中统编历史新教材选择性必修一 第8课 中国古代的法治与教化 课件(共29张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-01-14 23:51:05 | ||

图片预览

文档简介

2020—2021学年度高中统编历史新教材选择性必修1

第8课 中国古代的法治与教化

课程标准:知道中国先秦时期成文法的产生过程,以及这一时期思想家对于德治、法治关系的讨论;知道自西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段。

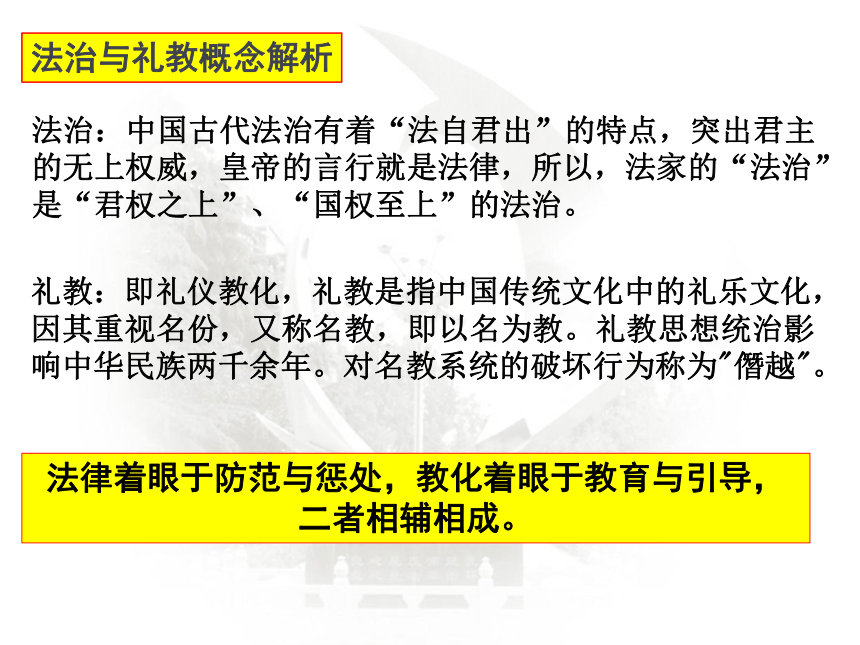

法治与礼教概念解析

法治:中国古代法治有着“法自君出”的特点,突出君主的无上权威,皇帝的言行就是法律,所以,法家的“法治”是“君权之上”、“国权至上”的法治。

礼教:即礼仪教化,礼教是指中国传统文化中的礼乐文化,因其重视名份,又称名教,即以名为教。礼教思想统治影响中华民族两千余年。对名教系统的破坏行为称为"僭越"。

法律着眼于防范与惩处,教化着眼于教育与引导,二者相辅相成。

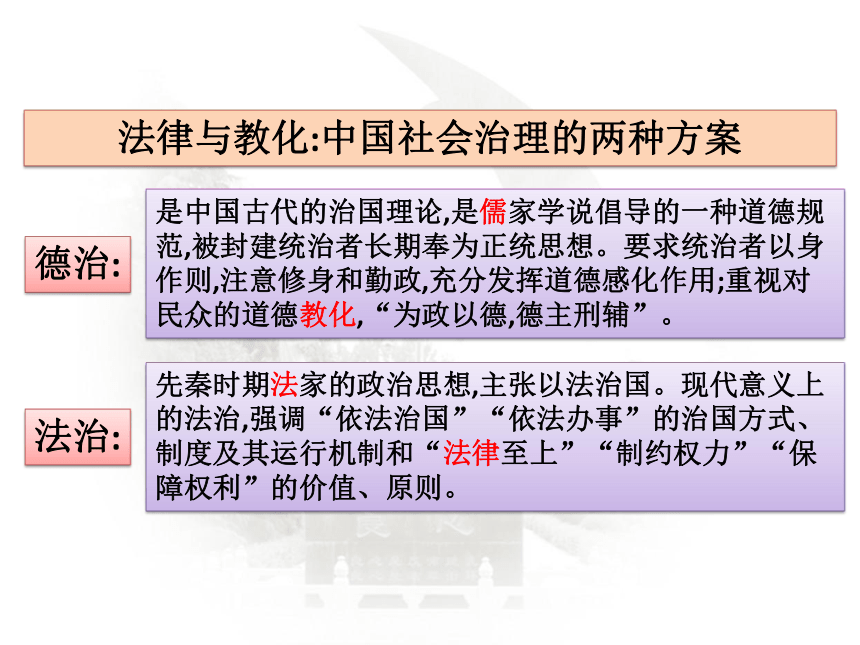

先秦时期法家的政治思想,主张以法治国。现代意义上的法治,强调“依法治国”“依法办事”的治国方式、制度及其运行机制和“法律至上”“制约权力”“保障权利”的价值、原则。

德治:

法治:

是中国古代的治国理论,是儒家学说倡导的一种道德规范,被封建统治者长期奉为正统思想。要求统治者以身作则,注意修身和勤政,充分发挥道德感化作用;重视对民众的道德教化,“为政以德,德主刑辅”。

法律与教化:中国社会治理的两种方案

儒家

社会引领者

法家

社会督促者

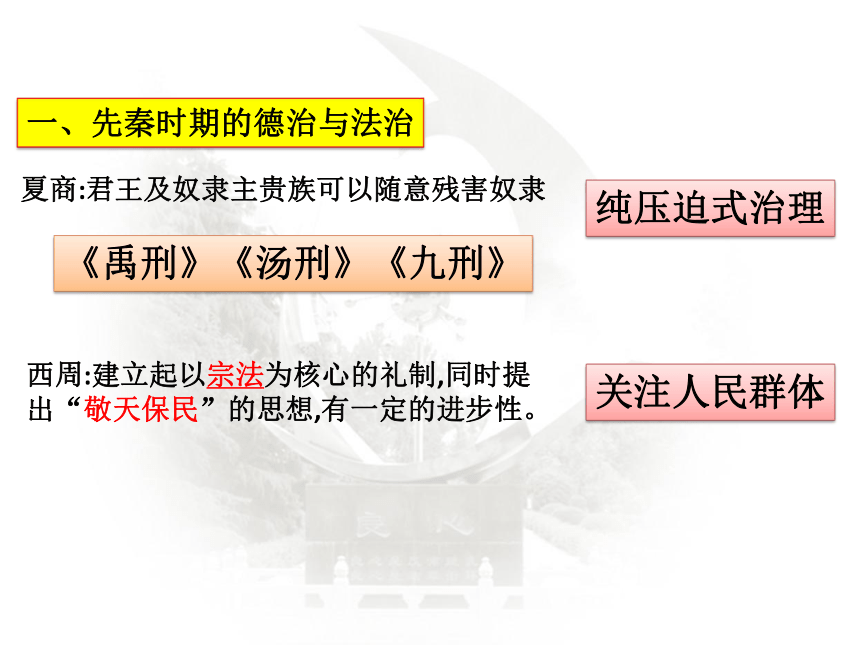

夏商:君王及奴隶主贵族可以随意残害奴隶

一、先秦时期的德治与法治

纯压迫式治理

西周:建立起以宗法为核心的礼制,同时提出“敬天保民”的思想,有一定的进步性。

关注人民群体

《禹刑》《汤刑》《九刑》

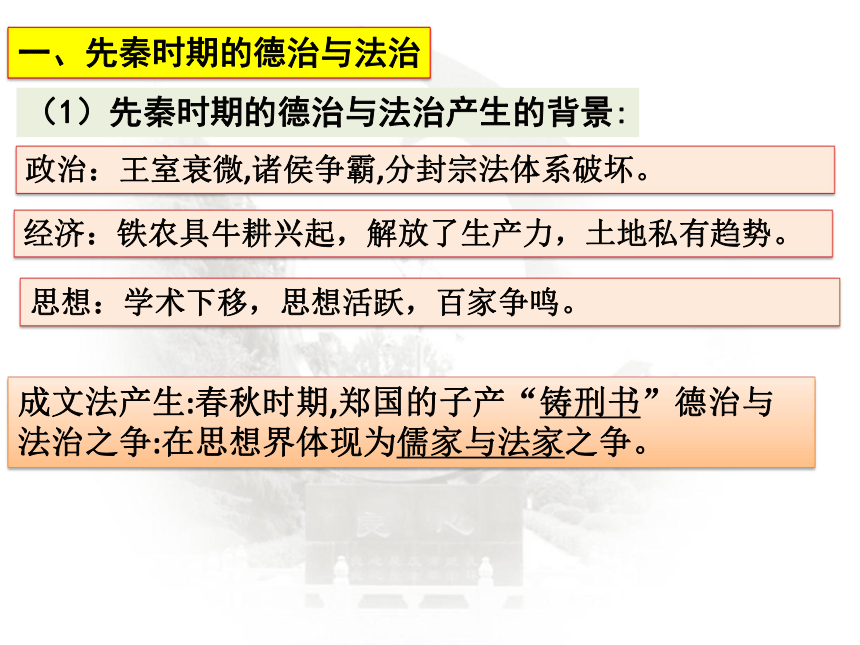

政治:王室衰微,诸侯争霸,分封宗法体系破坏。

成文法产生:春秋时期,郑国的子产“铸刑书”德治与法治之争:在思想界体现为儒家与法家之争。

一、先秦时期的德治与法治

(1)先秦时期的德治与法治产生的背景:

经济:铁农具牛耕兴起,解放了生产力,土地私有趋势。

思想:学术下移,思想活跃,百家争鸣。

{ED083AE6-46FA-4A59-8FB0-9F97EB10719F}

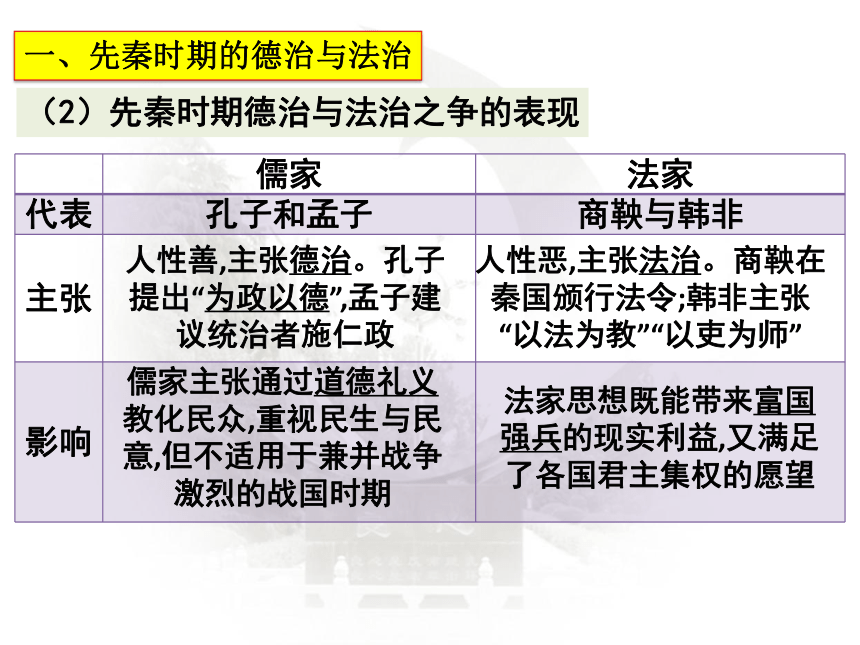

儒家

法家

代表

孔子和孟子

商鞅与韩非

主张

影响

一、先秦时期的德治与法治

人性善,主张德治。孔子提出“为政以德”,孟子建议统治者施仁政

人性恶,主张法治。商鞅在秦国颁行法令;韩非主张“以法为教”“以吏为师”

儒家主张通过道德礼义教化民众,重视民生与民意,但不适用于兼并战争激烈的战国时期

法家思想既能带来富国强兵的现实利益,又满足了各国君主集权的愿望

(2)先秦时期德治与法治之争的表现

(1)秦以法家思想治国,推动了律的编纂。此后,历朝法典多以“律”命名。

(2)汉沿袭秦律,制成《九章律》。

秦汉朝廷还发布法律文告,称“令”。律和令都具有法律效力。

礼法分离

二、秦汉:法律体系

(1)原因:汉武帝以后儒家思想成为主流思想,儒家知识分子以经注律。魏明帝命令专用儒家思想来解释律令,推动律令儒家化。

(2)影响:法律以亲属之间的尊卑亲疏为量刑原则,目的在于维护儒家提倡的三纲五常。

礼法走向结合

三、魏晋:律令儒家化

贞观律

永徽律

永徽律疏·唐律疏议

《唐律疏议》继承了汉魏以来法律制定和阐释的经验,是我国现存最早、最为完整的封建法典,是中华法系确立的标志。是礼法结合的典范。

①提倡礼治:《大唐开元礼》是秦汉以来封建礼仪制度的集大成。②推广家训:在社会层面,推广魏晋南北朝以来重视家训的经验,强化基层教化。

四、唐朝:礼法结合·中华法系确立

(1)法律唐初删繁就简

(2)教化

①宋朝制定法律多以唐律为蓝本

②元朝在司法实践中也广泛援引唐律

唐律疏议

宋刑统

天圣令

开元二十五年令

①南宋后期,程朱理学逐步确立统治地位,甚至深入族规、家训之中

②儒学士人投身基层教化,以乡约教化百姓,《吕氏乡约》是儒学士人教化乡里的范本

《家礼》《小学》

《吕氏乡约》

五、宋元时期的法律和教化

法律:

教化:

依据唐律制定《大明律》

在司法实践中特别重视“例”,《问刑条例》开创了律例合编的体例

律

例

乡约宣讲明太祖朱元璋的“六谕”,使乡约逐渐带有强制力

六、明代的法律和教化

法律:

教化:

《大清律例》

乡约宣讲康熙帝的“圣谕十六条”和雍正帝《圣谕广训》,宣讲时也常常引用《大清律例》。

由儒学士人发起教化百姓的乡约,经政府利用和推广而具有约束力,并与法律合流

七、清代的法律和教化

教化:

法律:

{93296810-A885-4BE3-A3E7-6D5BEEA58F35}时期

法律

教化

先秦

秦汉

魏晋

唐

宋

元

明

清

法家:法治

儒家:德治

律令并行

礼法开始融合,律令儒家化

唐律疏议,中华法系确立

宋承唐律

废唐宋法律,援引唐律

大明律、问刑条例

大清律例

汉:以德化民

大唐开元礼,礼仪集大成

理学基层教育、乡约

乡约:六谕

乡约:圣谕十六条、圣谕广训

典范

乡约

法制化

律例结合

课堂小结

(1)儒法合流:在国家治理手段上,汉初形成了以儒家思想为主。以法家思想为辅的封建正统法律思想,在德刑关系上,形成了以德政为主,以刑罚为辅的理论。

(2)以经注律:随着两汉经学的兴盛,经学大师用儒家经义来解释现行法律条文,这些注释之盲或经过初廷的批准而具有法律效力,或通过改变司法百官的法律意识而在司法中发挥作用。

西汉至明清时期法律与礼教并用的概况

1.汉代——“引礼入法”法律儒家化的发端

(1)含义:“纳礼入律”指通过国家立法的渠道,儒家经义直接上升为法律条文或法律制度。

(2)表现:大规模的引礼入律从就晋时期开始,一些体现儒家伦理纲常精神的礼仪制度纷纷入律。

2.魏晋南北朝——“纳礼入律”法律儒家化的完善

3.唐代——一准乎礼

(1)含义:唐初定律,以礼为主。一方面把礼义道德规范直接纳入法律;

另一方面,立法者直接引用儒家经典作为立法依据或用儒家学说阐释立法的理由,使礼与法紧密结合。

(2)实质:“法”为“礼”服务,基本特征是用暴力维护封建伦理关系。

①含义:司法官兼顾法理情三者的关系。在判案时,可法官不仅依据法律文本。还依据经义天理、人情等,更注重社会效果。

②实施:对于不同的刑罚要区别对待,实行“以严为本,而以宽济之”的司法原则。

4.宋代——天理人情国法

5.明清——明刑弼教

①含义:将刑罚和教化并列为同等重要的统治手段。用刑法晓喻人民,使人们都知法、畏法而守法,以达到教化所不能收到的效果。

②发展:明刑弼教开始于宋末定型于明初,为清朝所遵用。

我国古代为何形成以儒家思想构建的“礼”“法”结合的法律体系

政治:中国建立了专制主义中央集权制度,官僚制度的等级结构是礼法融合的基础;

经济:小农经济是封建社会的根基,构建了以家庭为单位的体系,亲亲尊尊为核心的礼适合社会的需要;

思想:中国古代由自然经济孕育“天人合一”观,是人们作为社会规范礼和国家规范法结合的思想条件;

春秋战国

西周

汉

朝代

秦

明

唐

宋

清

法治

礼教

儒家德治

礼法关系

礼法结合

礼制

《九刑》

《铸刑书》,成文法,法家法治

礼法对立

礼法对立

焚书坑儒

《秦律》严刑峻法

礼法并用

独尊儒术

《九章律》

刑罚为用《唐律疏议》

德礼为本《大唐开元礼》

礼法并用

约律分野

《天圣令》

《大明律》律例结合

约律融合

约为律用

《大清律例》

乡约

(1)中国古代法律自成体系,历史悠久、源远流长

(2)法律以君主意志为转移。君主始终掌握国家最高立法权,皇帝不受任何法律的约束,皇权凌驾于法律之上,法律是维护专制统治的工具;

(3)司法从属于行政,法治为人治服务

(4)法律以礼教为指导原则,礼法结合

(5)诸法合体,民刑不分,法律以刑为主,重刑轻民。

中国古代法律的特点:

(1)创作主体:中国古代家训的作者上至皇帝,下至百姓,来源广泛,身份多样。(2)呈现形式:中国古代家训形式丰富多样,比如“家书”“家训”“家训诗”等。(3)主要内容:中国古代家训与儒家思想关系密切,体现了忠孝仁义等儒家思想;中国古代家训与时代政治关系密切,比如在家训中引用朱元璋圣谕等;中国古代家训反映了社会经济的变迁,比如商品经济发展,商人家训流行。(4)主要功能:中国古代家训重视教化功能,起到价值引领的作用。(5)传承发展:历史悠久,中国古代家训不断总结前人经验,吸取同时期人的经验。

中国古代家训的特点

1.“礼之所去,刑之所取,失礼则入刑,相为表里者也”。东汉时的这一说法反映出当时( )

A.礼制观念淡化 B.儒法两家结合加深

C.崇尚法家思想 D.儒学独尊地位动摇

2.《唐律疏议》规定,每年八月由户部验证度量衡器是否准确,合格者印署后方可使用;使用不合规的量器,笞五十;致他人损失者,准盗论;监校官徇私不平,治罪。这表明唐代( )

A.欺诈不实的商业行为十分普遍

B.城市商业活动受到严格限制

C.诚信成为政府倡导的价值准则

D.政府垄断了度量衡器具制造

B

C

巩固训练

3.春秋战国时,儒家主张“为政以德” “以德服人”,法家则主张“以刑去刑”“以力服人”,荀子提出“隆礼尊贤而王,重法爱民而霸”。据此推断,中国古代治国思想发展趋势的基本特点是( )A.皇权至上,法自君出 B.诸法合体 C.大德而小刑,德主刑辅 D.礼法结合

4.西汉初年,萧何以《秦律》为基础,增《户》《兴》《厩》三篇,制成《汉律》9章。 后又一再增补,至武帝时,增至359章,大辟(死刑)409条, 1882事,死罪决事比(判例)13472例。这说明( )A.汉自武帝后以法家思想治国 B.武帝强化法制加强中央集权C.汉代承秦制以暴政控制人民 D.汉代君主专制得到空前强化

D

B

5.清朝入关以后,基于统治全国的需要,设置律例馆,进行全面的立法活动。主要有《大清律例》《钦定六部则例》《理藩院则例》及以行政法为主要内容的《大清会典》等。清政府在制定法规章程方面的这些努力( )

A.加强了中央对地方的控制

B.完成了国家法律法规构建

C.使处理行政事务有章可循

D.通过立法缓和民族间矛盾

C

6.无论是晋代谢氏的家训,还是明清时《朱子格言》处世治家的劝诫,亦或是曾国藩的“八本”“八字”的训导,都不外乎如修身、敬长、勤俭、戒奢、睦里、重教等行为规范,或忠君爱国、孝悌友爱、团结睦邻、奉公守法等约束。这表明“家训”的主旨是( )

A.强化血缘纽带,维护宗族特权

B.规范家族行为,追求政治平等

C.凝聚家族力量,稳定社会秩序

D.推崇忠孝节义,教导礼义廉耻

D

7.朱熹认为,家庭、家族的“冠婚丧祭仪章度数”隐含着 “名分之守”“爱敬之实”。他据此将古礼中烦琐的婚礼“六礼”简化为便于实行的“三礼”。他这样做旨在( )A.推广儒家的礼仪 B.实现儒学生活化

C.重塑儒家伦理规范 D.巩固儒学主导地位

C

8.《唐律疏议》规定:每年八月由户部验证度量衡器是否准确,合格者印署后方可使用;使用不合规的量器,笞五十;致他人损失者,准盗论;监校官徇私不平,治罪。 这表明唐代( )

A.欺诈不实的商业行为十分普遍 B.城市商业活动受到严格限制

C.政府倡导诚信的价值准则 D.政府垄断了度量衡器具制造

9.终宋一代无论是宗室贵戚、仕宦,还是普通百姓,都存在妇女离婚、再嫁的情况。《宋刑统》中明文规定:“夫妻不相安谐而和离者,不坐。”这是国家法律对夫妻离婚的相关规定。这说明当时( )

A.妇女拥有决定婚姻的自主权 B.理学并非完全渗入社会生活中

C.宋代不重视三纲五常伦理建设D.国家重视男女离婚案件的处理

C

B

阅读材料,回答问题:

材料 在“百家争鸣”的景观中,“儒法之争”引人注目。事实上,“儒法之争”不仅存在于春秋战国时代,也不止于秦汉帝国创立过程之中,其根本原因在于儒法之争的实质关涉到“如何立国”和“如何治国”两个重大政治问题……不过,汉武帝时期儒家在立国问题上政治意识已趋于成熟,儒法之争因此而走向消歇……儒法走向合流。

(1)依据材料并结合所学知识,指出先秦儒法在“治国”问题上的具体分歧。

(2)分析从儒法之争到儒法合流背后的时代变化。

答案:(1)分歧:儒家强调德治(礼治),法家强调法治。

(2)变化:

政治:中央集权政治的发展;国家统一;

经济:农耕经济和社会逐步走向繁荣;

文化:文化发展多元一体。

结束语

第8课 中国古代的法治与教化

课程标准:知道中国先秦时期成文法的产生过程,以及这一时期思想家对于德治、法治关系的讨论;知道自西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段。

法治与礼教概念解析

法治:中国古代法治有着“法自君出”的特点,突出君主的无上权威,皇帝的言行就是法律,所以,法家的“法治”是“君权之上”、“国权至上”的法治。

礼教:即礼仪教化,礼教是指中国传统文化中的礼乐文化,因其重视名份,又称名教,即以名为教。礼教思想统治影响中华民族两千余年。对名教系统的破坏行为称为"僭越"。

法律着眼于防范与惩处,教化着眼于教育与引导,二者相辅相成。

先秦时期法家的政治思想,主张以法治国。现代意义上的法治,强调“依法治国”“依法办事”的治国方式、制度及其运行机制和“法律至上”“制约权力”“保障权利”的价值、原则。

德治:

法治:

是中国古代的治国理论,是儒家学说倡导的一种道德规范,被封建统治者长期奉为正统思想。要求统治者以身作则,注意修身和勤政,充分发挥道德感化作用;重视对民众的道德教化,“为政以德,德主刑辅”。

法律与教化:中国社会治理的两种方案

儒家

社会引领者

法家

社会督促者

夏商:君王及奴隶主贵族可以随意残害奴隶

一、先秦时期的德治与法治

纯压迫式治理

西周:建立起以宗法为核心的礼制,同时提出“敬天保民”的思想,有一定的进步性。

关注人民群体

《禹刑》《汤刑》《九刑》

政治:王室衰微,诸侯争霸,分封宗法体系破坏。

成文法产生:春秋时期,郑国的子产“铸刑书”德治与法治之争:在思想界体现为儒家与法家之争。

一、先秦时期的德治与法治

(1)先秦时期的德治与法治产生的背景:

经济:铁农具牛耕兴起,解放了生产力,土地私有趋势。

思想:学术下移,思想活跃,百家争鸣。

{ED083AE6-46FA-4A59-8FB0-9F97EB10719F}

儒家

法家

代表

孔子和孟子

商鞅与韩非

主张

影响

一、先秦时期的德治与法治

人性善,主张德治。孔子提出“为政以德”,孟子建议统治者施仁政

人性恶,主张法治。商鞅在秦国颁行法令;韩非主张“以法为教”“以吏为师”

儒家主张通过道德礼义教化民众,重视民生与民意,但不适用于兼并战争激烈的战国时期

法家思想既能带来富国强兵的现实利益,又满足了各国君主集权的愿望

(2)先秦时期德治与法治之争的表现

(1)秦以法家思想治国,推动了律的编纂。此后,历朝法典多以“律”命名。

(2)汉沿袭秦律,制成《九章律》。

秦汉朝廷还发布法律文告,称“令”。律和令都具有法律效力。

礼法分离

二、秦汉:法律体系

(1)原因:汉武帝以后儒家思想成为主流思想,儒家知识分子以经注律。魏明帝命令专用儒家思想来解释律令,推动律令儒家化。

(2)影响:法律以亲属之间的尊卑亲疏为量刑原则,目的在于维护儒家提倡的三纲五常。

礼法走向结合

三、魏晋:律令儒家化

贞观律

永徽律

永徽律疏·唐律疏议

《唐律疏议》继承了汉魏以来法律制定和阐释的经验,是我国现存最早、最为完整的封建法典,是中华法系确立的标志。是礼法结合的典范。

①提倡礼治:《大唐开元礼》是秦汉以来封建礼仪制度的集大成。②推广家训:在社会层面,推广魏晋南北朝以来重视家训的经验,强化基层教化。

四、唐朝:礼法结合·中华法系确立

(1)法律唐初删繁就简

(2)教化

①宋朝制定法律多以唐律为蓝本

②元朝在司法实践中也广泛援引唐律

唐律疏议

宋刑统

天圣令

开元二十五年令

①南宋后期,程朱理学逐步确立统治地位,甚至深入族规、家训之中

②儒学士人投身基层教化,以乡约教化百姓,《吕氏乡约》是儒学士人教化乡里的范本

《家礼》《小学》

《吕氏乡约》

五、宋元时期的法律和教化

法律:

教化:

依据唐律制定《大明律》

在司法实践中特别重视“例”,《问刑条例》开创了律例合编的体例

律

例

乡约宣讲明太祖朱元璋的“六谕”,使乡约逐渐带有强制力

六、明代的法律和教化

法律:

教化:

《大清律例》

乡约宣讲康熙帝的“圣谕十六条”和雍正帝《圣谕广训》,宣讲时也常常引用《大清律例》。

由儒学士人发起教化百姓的乡约,经政府利用和推广而具有约束力,并与法律合流

七、清代的法律和教化

教化:

法律:

{93296810-A885-4BE3-A3E7-6D5BEEA58F35}时期

法律

教化

先秦

秦汉

魏晋

唐

宋

元

明

清

法家:法治

儒家:德治

律令并行

礼法开始融合,律令儒家化

唐律疏议,中华法系确立

宋承唐律

废唐宋法律,援引唐律

大明律、问刑条例

大清律例

汉:以德化民

大唐开元礼,礼仪集大成

理学基层教育、乡约

乡约:六谕

乡约:圣谕十六条、圣谕广训

典范

乡约

法制化

律例结合

课堂小结

(1)儒法合流:在国家治理手段上,汉初形成了以儒家思想为主。以法家思想为辅的封建正统法律思想,在德刑关系上,形成了以德政为主,以刑罚为辅的理论。

(2)以经注律:随着两汉经学的兴盛,经学大师用儒家经义来解释现行法律条文,这些注释之盲或经过初廷的批准而具有法律效力,或通过改变司法百官的法律意识而在司法中发挥作用。

西汉至明清时期法律与礼教并用的概况

1.汉代——“引礼入法”法律儒家化的发端

(1)含义:“纳礼入律”指通过国家立法的渠道,儒家经义直接上升为法律条文或法律制度。

(2)表现:大规模的引礼入律从就晋时期开始,一些体现儒家伦理纲常精神的礼仪制度纷纷入律。

2.魏晋南北朝——“纳礼入律”法律儒家化的完善

3.唐代——一准乎礼

(1)含义:唐初定律,以礼为主。一方面把礼义道德规范直接纳入法律;

另一方面,立法者直接引用儒家经典作为立法依据或用儒家学说阐释立法的理由,使礼与法紧密结合。

(2)实质:“法”为“礼”服务,基本特征是用暴力维护封建伦理关系。

①含义:司法官兼顾法理情三者的关系。在判案时,可法官不仅依据法律文本。还依据经义天理、人情等,更注重社会效果。

②实施:对于不同的刑罚要区别对待,实行“以严为本,而以宽济之”的司法原则。

4.宋代——天理人情国法

5.明清——明刑弼教

①含义:将刑罚和教化并列为同等重要的统治手段。用刑法晓喻人民,使人们都知法、畏法而守法,以达到教化所不能收到的效果。

②发展:明刑弼教开始于宋末定型于明初,为清朝所遵用。

我国古代为何形成以儒家思想构建的“礼”“法”结合的法律体系

政治:中国建立了专制主义中央集权制度,官僚制度的等级结构是礼法融合的基础;

经济:小农经济是封建社会的根基,构建了以家庭为单位的体系,亲亲尊尊为核心的礼适合社会的需要;

思想:中国古代由自然经济孕育“天人合一”观,是人们作为社会规范礼和国家规范法结合的思想条件;

春秋战国

西周

汉

朝代

秦

明

唐

宋

清

法治

礼教

儒家德治

礼法关系

礼法结合

礼制

《九刑》

《铸刑书》,成文法,法家法治

礼法对立

礼法对立

焚书坑儒

《秦律》严刑峻法

礼法并用

独尊儒术

《九章律》

刑罚为用《唐律疏议》

德礼为本《大唐开元礼》

礼法并用

约律分野

《天圣令》

《大明律》律例结合

约律融合

约为律用

《大清律例》

乡约

(1)中国古代法律自成体系,历史悠久、源远流长

(2)法律以君主意志为转移。君主始终掌握国家最高立法权,皇帝不受任何法律的约束,皇权凌驾于法律之上,法律是维护专制统治的工具;

(3)司法从属于行政,法治为人治服务

(4)法律以礼教为指导原则,礼法结合

(5)诸法合体,民刑不分,法律以刑为主,重刑轻民。

中国古代法律的特点:

(1)创作主体:中国古代家训的作者上至皇帝,下至百姓,来源广泛,身份多样。(2)呈现形式:中国古代家训形式丰富多样,比如“家书”“家训”“家训诗”等。(3)主要内容:中国古代家训与儒家思想关系密切,体现了忠孝仁义等儒家思想;中国古代家训与时代政治关系密切,比如在家训中引用朱元璋圣谕等;中国古代家训反映了社会经济的变迁,比如商品经济发展,商人家训流行。(4)主要功能:中国古代家训重视教化功能,起到价值引领的作用。(5)传承发展:历史悠久,中国古代家训不断总结前人经验,吸取同时期人的经验。

中国古代家训的特点

1.“礼之所去,刑之所取,失礼则入刑,相为表里者也”。东汉时的这一说法反映出当时( )

A.礼制观念淡化 B.儒法两家结合加深

C.崇尚法家思想 D.儒学独尊地位动摇

2.《唐律疏议》规定,每年八月由户部验证度量衡器是否准确,合格者印署后方可使用;使用不合规的量器,笞五十;致他人损失者,准盗论;监校官徇私不平,治罪。这表明唐代( )

A.欺诈不实的商业行为十分普遍

B.城市商业活动受到严格限制

C.诚信成为政府倡导的价值准则

D.政府垄断了度量衡器具制造

B

C

巩固训练

3.春秋战国时,儒家主张“为政以德” “以德服人”,法家则主张“以刑去刑”“以力服人”,荀子提出“隆礼尊贤而王,重法爱民而霸”。据此推断,中国古代治国思想发展趋势的基本特点是( )A.皇权至上,法自君出 B.诸法合体 C.大德而小刑,德主刑辅 D.礼法结合

4.西汉初年,萧何以《秦律》为基础,增《户》《兴》《厩》三篇,制成《汉律》9章。 后又一再增补,至武帝时,增至359章,大辟(死刑)409条, 1882事,死罪决事比(判例)13472例。这说明( )A.汉自武帝后以法家思想治国 B.武帝强化法制加强中央集权C.汉代承秦制以暴政控制人民 D.汉代君主专制得到空前强化

D

B

5.清朝入关以后,基于统治全国的需要,设置律例馆,进行全面的立法活动。主要有《大清律例》《钦定六部则例》《理藩院则例》及以行政法为主要内容的《大清会典》等。清政府在制定法规章程方面的这些努力( )

A.加强了中央对地方的控制

B.完成了国家法律法规构建

C.使处理行政事务有章可循

D.通过立法缓和民族间矛盾

C

6.无论是晋代谢氏的家训,还是明清时《朱子格言》处世治家的劝诫,亦或是曾国藩的“八本”“八字”的训导,都不外乎如修身、敬长、勤俭、戒奢、睦里、重教等行为规范,或忠君爱国、孝悌友爱、团结睦邻、奉公守法等约束。这表明“家训”的主旨是( )

A.强化血缘纽带,维护宗族特权

B.规范家族行为,追求政治平等

C.凝聚家族力量,稳定社会秩序

D.推崇忠孝节义,教导礼义廉耻

D

7.朱熹认为,家庭、家族的“冠婚丧祭仪章度数”隐含着 “名分之守”“爱敬之实”。他据此将古礼中烦琐的婚礼“六礼”简化为便于实行的“三礼”。他这样做旨在( )A.推广儒家的礼仪 B.实现儒学生活化

C.重塑儒家伦理规范 D.巩固儒学主导地位

C

8.《唐律疏议》规定:每年八月由户部验证度量衡器是否准确,合格者印署后方可使用;使用不合规的量器,笞五十;致他人损失者,准盗论;监校官徇私不平,治罪。 这表明唐代( )

A.欺诈不实的商业行为十分普遍 B.城市商业活动受到严格限制

C.政府倡导诚信的价值准则 D.政府垄断了度量衡器具制造

9.终宋一代无论是宗室贵戚、仕宦,还是普通百姓,都存在妇女离婚、再嫁的情况。《宋刑统》中明文规定:“夫妻不相安谐而和离者,不坐。”这是国家法律对夫妻离婚的相关规定。这说明当时( )

A.妇女拥有决定婚姻的自主权 B.理学并非完全渗入社会生活中

C.宋代不重视三纲五常伦理建设D.国家重视男女离婚案件的处理

C

B

阅读材料,回答问题:

材料 在“百家争鸣”的景观中,“儒法之争”引人注目。事实上,“儒法之争”不仅存在于春秋战国时代,也不止于秦汉帝国创立过程之中,其根本原因在于儒法之争的实质关涉到“如何立国”和“如何治国”两个重大政治问题……不过,汉武帝时期儒家在立国问题上政治意识已趋于成熟,儒法之争因此而走向消歇……儒法走向合流。

(1)依据材料并结合所学知识,指出先秦儒法在“治国”问题上的具体分歧。

(2)分析从儒法之争到儒法合流背后的时代变化。

答案:(1)分歧:儒家强调德治(礼治),法家强调法治。

(2)变化:

政治:中央集权政治的发展;国家统一;

经济:农耕经济和社会逐步走向繁荣;

文化:文化发展多元一体。

结束语

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理