物质的分类第一课时说课

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

物质的分类

(第一课时)说课

人教版高中化学(必修1) 第二章第 一节

说课内容

教材分析

1

Click to add Title

2

Click to add Title

3

Click to add Title

4

Click to add Title

5

学生学情分析

教学目标

教法与学法

教学过程设计

Click to add Title

6

板书设计

一、教材分析

新课标人教版高中化学必修1第二章《化学物质及其变化》第一节《物质的分类》是新课程背景下化学教学内容之一“新”,尤其是这一节的第一部分——简单分类法及其应用,是完全脱离以往教材内容体系而新增加的一部分内容,是伴随化学新课程应运而生的,在整个高中化学必修1、必修2中起到了承前启后、提纲挈领的重要作用。

一、教材分析

“提纲挈领”则是与新课程的课程内容设置方式的改变密切相关的。新课程打破了以往教材体系中“族”的概念,而是以元素及其化合物的类别作为知识编排的一条主线,比如必修1中的《金属及其化合物》、《非金属及其化合物》,而每一种类别的元素及化合物都是以典型的元素及其化合物作为切入点展开,以期达到举一反三的目的。在这样的一种新的教材内容编排体系下,掌握分类的方法,以类别的视角,从共性出发去学习化学就变得尤为重要。

所谓“承前”意味着通过学习分类的方法,学生可以对以往的化学知识进行梳理,是将学生脑中的化学“网络化”、“系统化”的一个过程。“启后”是学生在复习的基础之上进一步提高和发展,学生在掌握科学的分类方法之后,为以后将要学习的更为庞大的化学知识体系奠定重要的基础。

二、学生学情分析

对于高一新生,初中阶段纯净物、混合物及酸、碱、盐等的学习,其实就是物质分类方法的具体应用,但在思维上,学生正从直觉型经验思维向抽象型思维过渡,学生还没有把分类形成一种方法,形成化学学习的思想。本部分教学内容正好对初中化学中学习过的化学物质及反应进行总结和归纳,并进行适当的拓展和提高,帮助学生更好地认识化学物质,进而掌握分类方法,形成分类观。

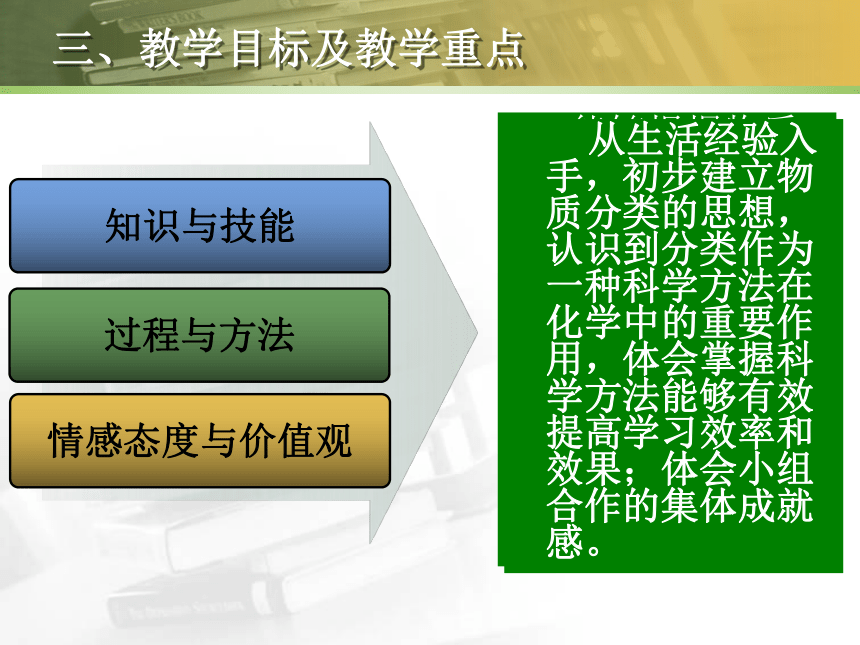

三、教学目标及教学重点

知识与技能

过程与方法

情感态度与价值观

能够根据物质的组成、结构、性质对物质进行分类,根据物质之间的变化规律对简单的化学反应分类;掌握交叉分类、树状分类这两种分类方法,并能用分类图表示分类结果。

体会分类标准并不唯一,分类标准的确立对分类结果的影响,学会从不同的方面找到科学、合理的分类标准;学会运用对比、归纳的方法去加工信息,学会小组合作。

从生活经验入手,初步建立物质分类的思想,认识到分类作为一种科学方法在化学中的重要作用,体会掌握科学方法能够有效提高学习效率和效果;体会小组合作的集体成就感。

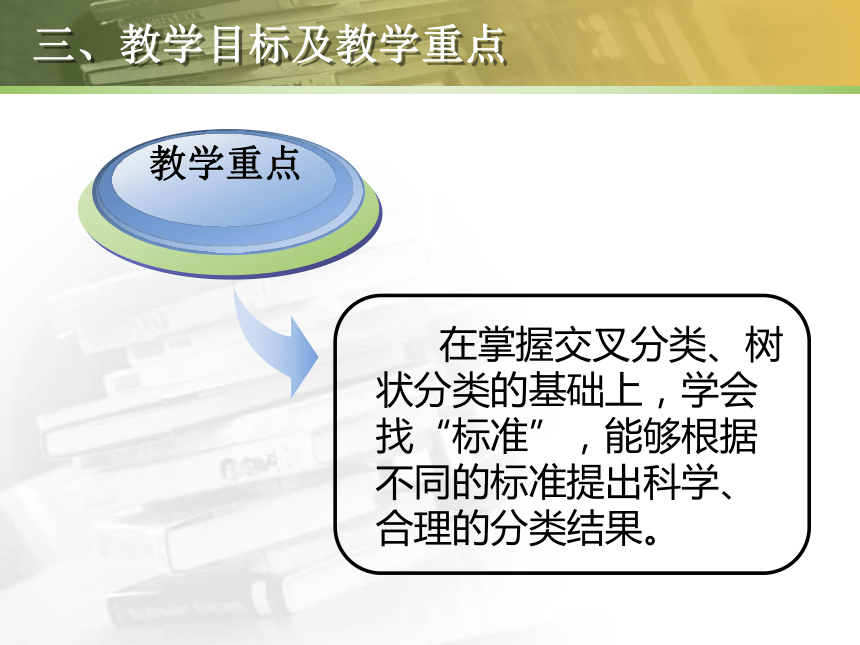

在掌握交叉分类、树状分类的基础上,学会找“标准”,能够根据不同的标准提出科学、合理的分类结果。

教学重点

三、教学目标及教学重点

四、教法与学法

新课程理念下教师不再教教材而是用教材教,在课堂教学中教师的角色是一个设计者、组织者、指导者,学生处于主动地位,是学习的主角,以获得发展为目的。所以本节课要采用的是小组合作学习、活动探究的形式展开。

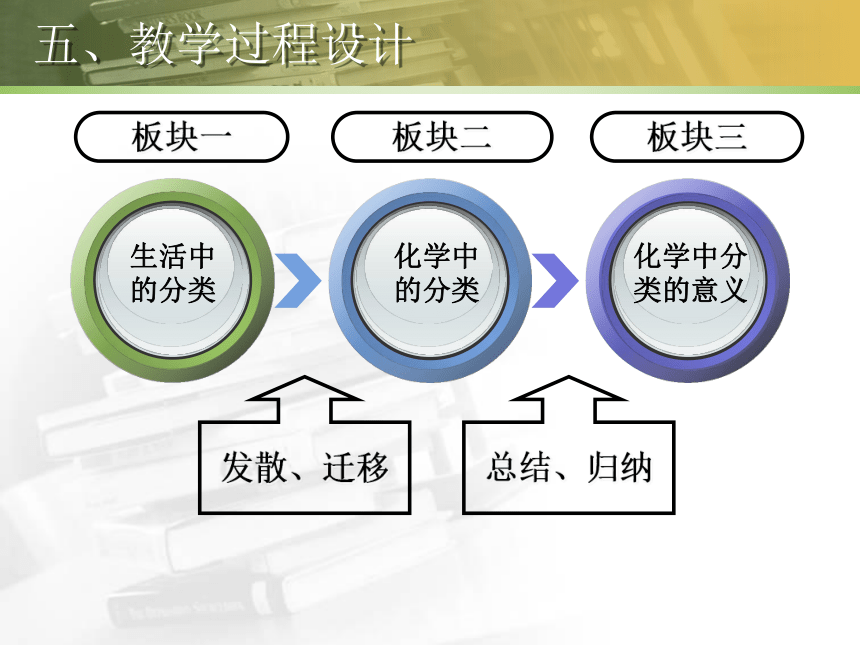

发散、迁移

生活中

的分类

化学中

的分类

化学中分

类的意义

五、教学过程设计

总结、归纳

板块一

板块二

板块三

板块1、生活中的分类

垃圾分类、引入新课

播放广告

寻找生活中分类实例

讨论分类作用

强调分类是有标准的,定义分类方法

教学流程

任务1:认识分类方法

任务2.1:古今对话——与拉瓦锡谈元素分类

学生评价拉瓦锡元素分类法

教师评价,总结前车之鉴

教学流程

板块2、化学中的分类

拉瓦锡元素分类法

展示

任务2.2:认识两种常见的分类方法

学生阅读归纳

教师评价总结

教学流程

板块2、化学中的分类

阅读教材总结常见的分类方法

学生汇报交流

任务2.3:小组合作分类

教师评价

教学流程

板块2、化学中的分类

对化学物质进行分类,用分类图表示分类结果

教 师

评 价

学生小组活动

学生汇报交流

对化学反应进行分类,用分类图表示分类结果

小组活动

学生汇报交流

任务3:总结归纳化学中分类的意义

学生交流讨论

教师评价

教学流程

板块3、化学中分类的意义

学习活动设计与设计意图

学习活动1.1 观看垃圾分类广告,认识垃圾分类意义,尝试从其它角度对垃圾进行分类

学习活动1.2 寻找生活中的其它分类实例,认识分类的重要作用

学习活动1.2 以垃圾分类和生活中的分类为例子,得出同一对象,不同的分类标准会得出不同的分类结果,认识分类标准的重要性,确定分类的定义

板块1:生活中的分类

学习任务1:认识分类方法

学习活动设计与设计意图

设计意图:以紧贴学生生活的垃圾分类为切入点,形成思维的发散,找到生活中的各种各样的分类,让学生切实体会到分类在我们生活中是普遍存在的,并且对我们的生活起到了非常重要的作用。并且通过大量对分类感性认识上升到对分类方法的理性认识,认识到分类这种科学方法对我们的重要性,在分类时分类标准的确立会直接影响到分类的结果。

板块1:生活中的分类

学习任务1:认识分类方法

学习活动设计与设计意图

学习活动2.1学生讨论、评价拉瓦锡对元素的分类

设计意图:本部分是本节课最亮眼之处。通过生活中的分类,学生只是感性地认识了分类的方法。而要达到从生活到化学的迁移,还需要让学生认识到化学中分类的意义。为了使化学知识体系网络化、系统化,学生要学会对化学知识进行分类。在这里引入拉瓦锡只是希望“抛砖引玉”,学生在评价拉瓦锡分类法的优缺点的基础之上,认识到:分类需要建立在对对象的正确认识的基础之上,通过寻找分类对象之间的相同点和差异确定一个能够将各物质分开的标准。

板块2:化学中的分类

学习任务2.1:古今对话——与拉瓦锡谈元素分类

学习活动设计与设计意图

学习活动2.2.1 阅读教材,认识交叉、树状分类法

设计意图:常见的分类方法对于学生来说非常熟悉,在本节课主要是需要让他们从平时的感性认识上升到理性层面,通过对比来得出两种方法各自的特点,在使用时怎样选用分类法,所以方法本身不是重点,而如何根据分类对象的特点选择适宜的分类方法的这种能力是重要的。

板块2:化学中的分类

学习任务2.2:认识两种常见的分类方法

学习活动2.2.2 学生分组讨论交叉分类、树状分类法特点,并对两种分类法作出比较

学习活动设计与设计意图

学习活动3 通过之前的小组合作对化学物质及化学反应进行分类,归纳总结出化学中常用的分类标准,总结化学中分类的意义。

设计意图:本部分是整节课的升华,学生通过三组小组活动之后,对化学分类只是处于低层次的体验、领悟阶段,需要站在整个化学体系的高度对化学中常用的标准进行总结归纳,对于在小组活动中体验到的分类的意义也需要进行梳理。

板块3:化学中分类的意义

学习任务3: 总结常用的标准、交流化学中分类的意义

六、板书设计

§2.1物质的分类

一、简单分类法及其应用

1.树状分类法

2.交叉分类法

物质的分类

(第一课时)说课

人教版高中化学(必修1) 第二章第 一节

说课内容

教材分析

1

Click to add Title

2

Click to add Title

3

Click to add Title

4

Click to add Title

5

学生学情分析

教学目标

教法与学法

教学过程设计

Click to add Title

6

板书设计

一、教材分析

新课标人教版高中化学必修1第二章《化学物质及其变化》第一节《物质的分类》是新课程背景下化学教学内容之一“新”,尤其是这一节的第一部分——简单分类法及其应用,是完全脱离以往教材内容体系而新增加的一部分内容,是伴随化学新课程应运而生的,在整个高中化学必修1、必修2中起到了承前启后、提纲挈领的重要作用。

一、教材分析

“提纲挈领”则是与新课程的课程内容设置方式的改变密切相关的。新课程打破了以往教材体系中“族”的概念,而是以元素及其化合物的类别作为知识编排的一条主线,比如必修1中的《金属及其化合物》、《非金属及其化合物》,而每一种类别的元素及化合物都是以典型的元素及其化合物作为切入点展开,以期达到举一反三的目的。在这样的一种新的教材内容编排体系下,掌握分类的方法,以类别的视角,从共性出发去学习化学就变得尤为重要。

所谓“承前”意味着通过学习分类的方法,学生可以对以往的化学知识进行梳理,是将学生脑中的化学“网络化”、“系统化”的一个过程。“启后”是学生在复习的基础之上进一步提高和发展,学生在掌握科学的分类方法之后,为以后将要学习的更为庞大的化学知识体系奠定重要的基础。

二、学生学情分析

对于高一新生,初中阶段纯净物、混合物及酸、碱、盐等的学习,其实就是物质分类方法的具体应用,但在思维上,学生正从直觉型经验思维向抽象型思维过渡,学生还没有把分类形成一种方法,形成化学学习的思想。本部分教学内容正好对初中化学中学习过的化学物质及反应进行总结和归纳,并进行适当的拓展和提高,帮助学生更好地认识化学物质,进而掌握分类方法,形成分类观。

三、教学目标及教学重点

知识与技能

过程与方法

情感态度与价值观

能够根据物质的组成、结构、性质对物质进行分类,根据物质之间的变化规律对简单的化学反应分类;掌握交叉分类、树状分类这两种分类方法,并能用分类图表示分类结果。

体会分类标准并不唯一,分类标准的确立对分类结果的影响,学会从不同的方面找到科学、合理的分类标准;学会运用对比、归纳的方法去加工信息,学会小组合作。

从生活经验入手,初步建立物质分类的思想,认识到分类作为一种科学方法在化学中的重要作用,体会掌握科学方法能够有效提高学习效率和效果;体会小组合作的集体成就感。

在掌握交叉分类、树状分类的基础上,学会找“标准”,能够根据不同的标准提出科学、合理的分类结果。

教学重点

三、教学目标及教学重点

四、教法与学法

新课程理念下教师不再教教材而是用教材教,在课堂教学中教师的角色是一个设计者、组织者、指导者,学生处于主动地位,是学习的主角,以获得发展为目的。所以本节课要采用的是小组合作学习、活动探究的形式展开。

发散、迁移

生活中

的分类

化学中

的分类

化学中分

类的意义

五、教学过程设计

总结、归纳

板块一

板块二

板块三

板块1、生活中的分类

垃圾分类、引入新课

播放广告

寻找生活中分类实例

讨论分类作用

强调分类是有标准的,定义分类方法

教学流程

任务1:认识分类方法

任务2.1:古今对话——与拉瓦锡谈元素分类

学生评价拉瓦锡元素分类法

教师评价,总结前车之鉴

教学流程

板块2、化学中的分类

拉瓦锡元素分类法

展示

任务2.2:认识两种常见的分类方法

学生阅读归纳

教师评价总结

教学流程

板块2、化学中的分类

阅读教材总结常见的分类方法

学生汇报交流

任务2.3:小组合作分类

教师评价

教学流程

板块2、化学中的分类

对化学物质进行分类,用分类图表示分类结果

教 师

评 价

学生小组活动

学生汇报交流

对化学反应进行分类,用分类图表示分类结果

小组活动

学生汇报交流

任务3:总结归纳化学中分类的意义

学生交流讨论

教师评价

教学流程

板块3、化学中分类的意义

学习活动设计与设计意图

学习活动1.1 观看垃圾分类广告,认识垃圾分类意义,尝试从其它角度对垃圾进行分类

学习活动1.2 寻找生活中的其它分类实例,认识分类的重要作用

学习活动1.2 以垃圾分类和生活中的分类为例子,得出同一对象,不同的分类标准会得出不同的分类结果,认识分类标准的重要性,确定分类的定义

板块1:生活中的分类

学习任务1:认识分类方法

学习活动设计与设计意图

设计意图:以紧贴学生生活的垃圾分类为切入点,形成思维的发散,找到生活中的各种各样的分类,让学生切实体会到分类在我们生活中是普遍存在的,并且对我们的生活起到了非常重要的作用。并且通过大量对分类感性认识上升到对分类方法的理性认识,认识到分类这种科学方法对我们的重要性,在分类时分类标准的确立会直接影响到分类的结果。

板块1:生活中的分类

学习任务1:认识分类方法

学习活动设计与设计意图

学习活动2.1学生讨论、评价拉瓦锡对元素的分类

设计意图:本部分是本节课最亮眼之处。通过生活中的分类,学生只是感性地认识了分类的方法。而要达到从生活到化学的迁移,还需要让学生认识到化学中分类的意义。为了使化学知识体系网络化、系统化,学生要学会对化学知识进行分类。在这里引入拉瓦锡只是希望“抛砖引玉”,学生在评价拉瓦锡分类法的优缺点的基础之上,认识到:分类需要建立在对对象的正确认识的基础之上,通过寻找分类对象之间的相同点和差异确定一个能够将各物质分开的标准。

板块2:化学中的分类

学习任务2.1:古今对话——与拉瓦锡谈元素分类

学习活动设计与设计意图

学习活动2.2.1 阅读教材,认识交叉、树状分类法

设计意图:常见的分类方法对于学生来说非常熟悉,在本节课主要是需要让他们从平时的感性认识上升到理性层面,通过对比来得出两种方法各自的特点,在使用时怎样选用分类法,所以方法本身不是重点,而如何根据分类对象的特点选择适宜的分类方法的这种能力是重要的。

板块2:化学中的分类

学习任务2.2:认识两种常见的分类方法

学习活动2.2.2 学生分组讨论交叉分类、树状分类法特点,并对两种分类法作出比较

学习活动设计与设计意图

学习活动3 通过之前的小组合作对化学物质及化学反应进行分类,归纳总结出化学中常用的分类标准,总结化学中分类的意义。

设计意图:本部分是整节课的升华,学生通过三组小组活动之后,对化学分类只是处于低层次的体验、领悟阶段,需要站在整个化学体系的高度对化学中常用的标准进行总结归纳,对于在小组活动中体验到的分类的意义也需要进行梳理。

板块3:化学中分类的意义

学习任务3: 总结常用的标准、交流化学中分类的意义

六、板书设计

§2.1物质的分类

一、简单分类法及其应用

1.树状分类法

2.交叉分类法