第6章 第2节 地质灾害 同步练习 (解析版)

文档属性

| 名称 | 第6章 第2节 地质灾害 同步练习 (解析版) |  | |

| 格式 | DOC | ||

| 文件大小 | 794.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-01-18 09:32:55 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第二节 地质灾害

根据概念凝练,辨析表述正误(正确的打“√”,错误的打“×”)

概念1 地震是地球内能以地震波的形式强烈释放出来,从而引起一定范围地面震动的现象。

(1)一次地震有一个震级,但有多个烈度。 ( √ )

提示:地震震级的大小与地震释放的能量多少有关,一次地震只有一个震级。地震烈度表示地面及建筑物遭受地震影响和破坏的程度。同样大小的地震,造成的破坏不一定相同;同一次地震,在不同的地方造成的破坏也不一样,因此一次地震有多个烈度。

(2)地震都发生在板块交界处。 ( × )

提示:板块交界处是地震易发区,在板块内部的断裂带上,也极易发生地震。

概念2 滑坡是山地斜坡上的岩体或土体沿一定的滑动面整体下滑的现象。

(3)地震一定会引起滑坡。 ( × )

提示:地震会使岩石破碎,诱发滑坡,在地势平坦的地区,不会引起滑坡。

(4)滑坡一般与植被无关。 ( × )

提示:植被覆盖高的地方滑坡较少,植被覆盖较差的地方滑坡多发。

概念3 泥石流是山区沟谷中由暴雨或冰雪消融等激发的,含有大量泥沙石块的特殊洪流。

(5)我国西南地区是泥石流多发地区。 ( √ )

提示:我国西南地区地形崎岖,坡陡谷深;夏季降水多,且多暴雨;地震频繁,岩层破碎,松散碎屑物质多,泥石流多发。

(6)滑坡与泥石流危害相同。 ( × )

提示:滑坡和泥石流的危害程度很难量化 ,两者都可造成重大人员伤亡,一般来说泥石流影响范围更广。

知识点1 地震

2020年5月12日,是汶川大地震12周年。汶川大地震震级里氏8.0级,据此回答1~2题。

1.下列叙述正确的是( D )

A.地震发生时,破坏最严重的地方为震源

B.同一次地震,不同地点测到的震级不同

C.地震无论大小都有破坏性

D.大部分地震的发生与地质构造有关

2.地震往往会引发一些次生灾害,下列灾害的发生与地震无关的是( C )

A.山体滑坡 B.出现堰塞湖

C.暴雨 D.泥石流

[解析]第1题,地震发生时,破坏最严重的地方为烈度最大的地点,震源是引起地震的能量释放的源头,一次地震只有一个震级,震级较小的地震是没有破坏性的。第2题,地震往往会诱发滑坡、泥石流等次生灾害,还会形成堰塞湖。暴雨是由大气运动引起的,与地震的发生没有直接联系。

2020年2月15日19时00分,台湾花莲县(北纬23.95度、东经121.49度)发生5.4级地震,震源深度10千米。据此回答3~4题。

3.此次地震( A )

①发生在太平洋板块上 ②发生在亚欧板块上 ③是地壳张裂造成的 ④是地壳挤压造成的

A.②④ B.③④

C.①④ D.②③

4.在同一次地震中,台湾岛的西部往往比东部灾情严重,造成这一现象的原因不包括( C )

A.西部地形以平原为主,经济活动频繁

B.西部人口稠密、聚落众多

C.西部人们的抗震避险意识较差

D.西部经济发达

[解析]第3题,此次地震发生在亚欧板块上,正处于太平洋板块与亚欧板块交界处,是板块俯冲挤压造成的。第4题,台湾西部地区地形以平原为主,人口稠密、经济发达、聚落众多,经济活动频繁,这是导致灾情西部比东部严重的原因。

知识点2 滑坡与泥石流

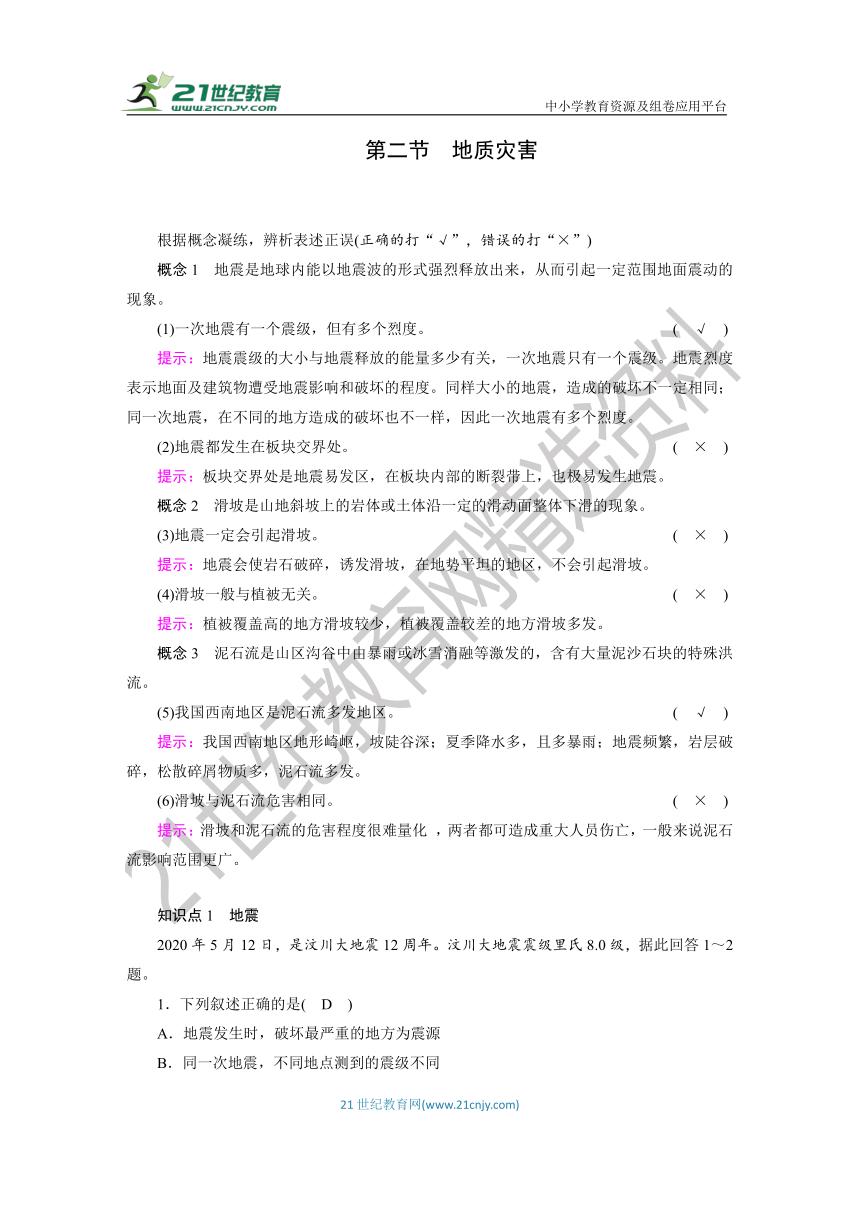

读我国某地地质灾害成灾频次示意图,回答5~6题。

5.关于该地地理特征的叙述,可能的是( C )

①地形崎岖 ②全年降水丰富 ③地表基岩广布

④地表岩石破碎,松散碎屑物多

A.①② B.②③

C.①④ D.②④

6.该地区最可能位于( A )

A.西南地区 B.西北地区

C.青藏地区 D.华北地区

[解析]第5题,从图中可以看出,该地夏季滑坡、泥石流灾害非常频繁,根据所学知识,可以判断该地地形崎岖、地表岩石破碎、松散物质较多,为滑坡、泥石流提供了物质基础。滑坡、泥石流灾害频繁,并不能说明这里全年降水丰富,因为冰雪融水也能为滑坡、泥石流提供水源。第6题,我国西南地区地形崎岖,夏季降水丰富且多暴雨,地表岩石破碎,松散碎屑物多,容易发生滑坡和泥石流。

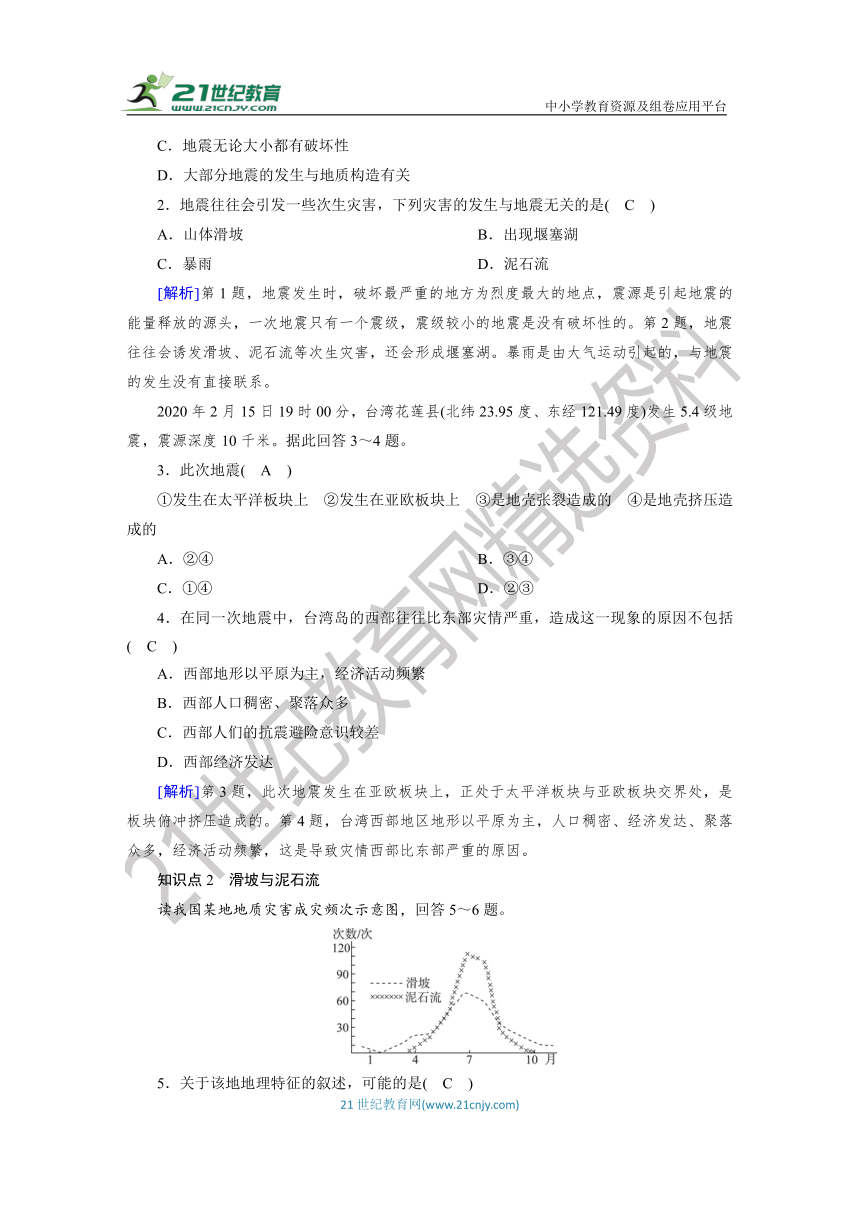

情境:2010年8月7日23~24时的1小时内,降雨量达77.3毫米,位于舟曲的三眼峪沟和罗家峪沟泥石流形成区(三眼峪沟流域最高点海拔3 828米,流域最低点海拔1 340米;罗家峪沟流域最高点海拔3 794米,最低点入河口处为1 330米),暴雨形成强大洪水依次冲毁两条沟内的天然堆石坝和人工拦挡坝,形成规模巨大的高容重黏性泥石流,泥石流冲出总量和泥沙总量分别为144.2×104米3和97.7×104米3;泥石流携带具有强大冲击力的巨石冲毁房屋5 500余间。下图为舟曲县泥石流流域图。

(1)(综合思维)分析舟曲泥石流流域的地形特征。

提示:沟谷总体上呈南北向延伸,地势北高南低,相对高差大。由于沟谷强烈侵蚀下切,横断面呈“V”字形或窄深的“U”字形,为典型的高山峡谷地貌。

(2)(地理实践力)据材料分析造成此次特大泥石流主要的自然原因是什么。

提示:①高山峡谷地貌,树枝状水系发育,落差大,汇水速度快;②地质活动频繁,岩体破碎,长期的风化侵蚀及汶川地震等强烈的地质活动,为该地区提供了大量的松散物质;③强降雨天气成为泥石流爆发的触发条件,诱发滑坡和崩塌并进一步集聚了岩土物质。

(3)(人地协调观)该地在防灾避灾方面主要的人为原因有哪些?

提示:①多道人工拦挡坝为泥石流的形成提供了多个集中固体物源,暴雨冲毁拦挡坝起到放大泥石流灾害的效应;②人类活动、人口的增长使得泥石流危险区被不断开发利用,避灾意识薄弱,增大了灾害的损失。

(限时45分钟,满分100分)

一、选择题(包括12个小题,每小题4分,共48分)

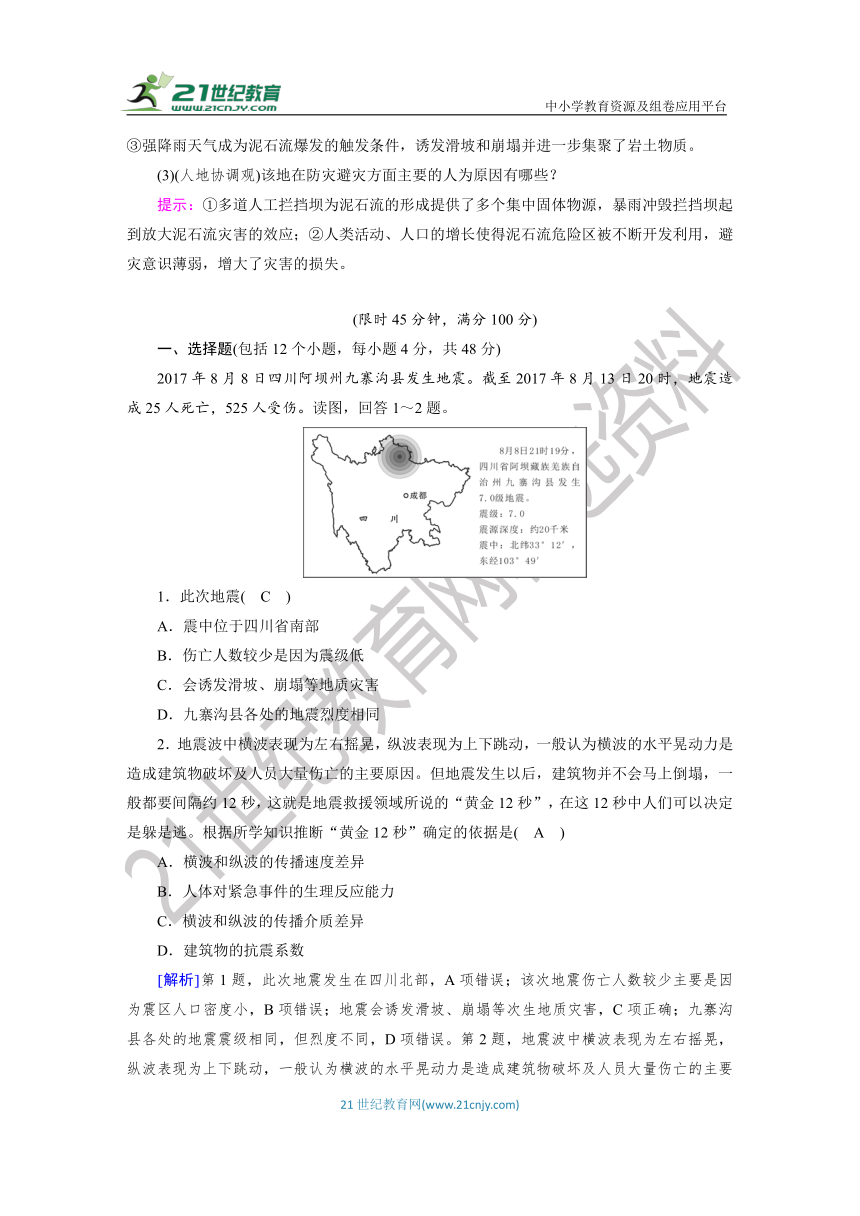

2017年8月8日四川阿坝州九寨沟县发生地震。截至2017年8月13日20时,地震造成25人死亡,525人受伤。读图,回答1~2题。

1.此次地震( C )

A.震中位于四川省南部

B.伤亡人数较少是因为震级低

C.会诱发滑坡、崩塌等地质灾害

D.九寨沟县各处的地震烈度相同

2.地震波中横波表现为左右摇晃,纵波表现为上下跳动,一般认为横波的水平晃动力是造成建筑物破坏及人员大量伤亡的主要原因。但地震发生以后,建筑物并不会马上倒塌,一般都要间隔约12秒,这就是地震救援领域所说的“黄金12秒”,在这12秒中人们可以决定是躲是逃。根据所学知识推断“黄金12秒”确定的依据是( A )

A.横波和纵波的传播速度差异

B.人体对紧急事件的生理反应能力

C.横波和纵波的传播介质差异

D.建筑物的抗震系数

[解析]第1题,此次地震发生在四川北部,A项错误;该次地震伤亡人数较少主要是因为震区人口密度小,B项错误;地震会诱发滑坡、崩塌等次生地质灾害,C项正确;九寨沟县各处的地震震级相同,但烈度不同,D项错误。第2题,地震波中横波表现为左右摇晃,纵波表现为上下跳动,一般认为横波的水平晃动力是造成建筑物破坏及人员大量伤亡的主要原因,由于横波和纵波的传播速度差异,故地震发生以后,建筑物并不会马上倒塌,一般都要间隔约12秒,A项正确。

下面为2019年9月某地区地质灾害气象等级等值线分布图。读图,回答3~4题。

3.图中反映的主要地质灾害是( A )

A.滑坡和泥石流 B.地震和滑坡

C.火山和泥石流 D.地震和火山

4.甲、乙、丙三地地质灾害气象等级高于周围地区的主要原因是( D )

A.地质构造活跃,地形破碎

B.植被稀疏,水土流失严重

C.河流众多,河道弯曲,排水不畅

D.山地地形,坡度大,地势起伏大

[解析]第3题,图示区域位于我国东南丘陵地区,图中地质灾害等级最高处主要分布在武夷山脉和台湾山脉,因此图中反映的主要地质灾害是滑坡和泥石流。第4题,甲、乙、丙三地地质灾害气象等级高于周围地区的主要原因是这些地区为山区,坡度大,地势起伏大。

2018年10月11日,西藏昌都江达县境内发生山体滑坡,导致金沙江主河道被堵,形成堰塞湖。下面图1为昌都附近区域简图,图2为被堵河段所在区域的等高线示意图。读图,回答5~6题。

图1 图2

5.图2中最容易形成堰塞湖的地点是( C )

A.a B.b

C.c D.d

6.导致本次堰塞湖形成的主要原因是( D )

A.地势低平排水不畅 B.季风气候降水丰富

C.气温升高积雪融化 D.地质构造复杂岩性破碎

[解析]第5题,图中的c处海拔低,处于口袋型的位置,下游峡谷一旦堵塞,水位上涨,容易形成堰塞湖;图中的a、b海拔高,水流速度快,不易形成堰塞湖;而d处河道宽阔,也不容易形成堰塞湖。故选C项。第6题,当地海拔高,地势不低,A项错误;10月,降水不丰富,B项错误;10月气温较低,积雪融化少,C项错误;当地地处板块的交界处,地壳运动活跃,地质构造复杂,岩性破碎,D项正确。

2019年8月29日7时46分,日本北海道附近海域发生里氏6.1级地震。据此回答7~8题。

7.日本多地震的原因是位于( D )

A.亚欧板块与美洲板块交界处

B.美洲板块与印度洋板块交界处

C.亚欧板块与印度洋板块交界处

D.亚欧板块与太平洋板块交界处

8.此次地震可能引起( B )

A.干旱 B.海啸

C.台风 D.泥石流

[解析]第7题,日本位于亚洲东部,处于亚欧板块和太平洋板块的交界处,故A、B、C项错误,D项正确。第8题,干旱与地震没有关联性,故A项错误。发生在海底的地震可能引发海啸,故B项正确。台风与地震没有关联性,故C项错误。泥石流的诱因是强降水,故D项错误。

堰塞湖是由于火山喷发、地震等原因引起山体岩石崩塌从而堵截山谷、河谷或河床后贮水而形成的湖泊,堵截物质称为堰塞体,其往往不够稳定,易形成垮坝。读图,回答9~10题。

9.据图分析,导致图中堰塞湖形成的直接原因是( A )

A.滑坡 B.地震

C.火山喷发 D.洪涝灾害

10.关于该堰塞湖的形成是否产生了自然灾害,以下说法正确的是( A )

A.图中堰塞湖的形成已经产生了自然灾害

B.只有堰塞体发生垮坝并淹没下游才属于自然灾害

C.只有堰塞体发生垮坝并对下游人民的生命财产造成危害才属于自然灾害

D.堰塞湖本身不属于自然灾害,由其产生的洪涝等才属于自然灾害

[解析]第9题,由题干及图可得出此堰塞湖是由山体滑坡堵塞河道形成的(8月7日堰塞体左侧等值线密集,坡陡,而8月8日明显变稀疏并形成堰塞体,说明发生滑坡)。第10题,由图可知,此堰塞湖的形成已淹没了其中一个村镇,已产生了自然灾害。

一个记者报道:凌晨3时10分,一个沉闷的声音突然响起,从窗外望去,地平线上有耀眼的光出现,大地剧烈地抖动起来,很多人来不及知道是怎么回事,就被埋在倒塌的房屋里。据此回答11~12题。

11.该现象发生的自然灾害属于( B )

A.泥石流 B.地震

C.火山喷发 D.滑坡

12.此灾害( B )

A.主要发生于海洋边缘地带

B.会造成人类生命财产的巨大损失,是最严重的地质灾害

C.纯属自然现象,与人类活动无关

D.人类不合理的活动会加强其发生的频率和强度

[解析]第11题,强烈地震发生时,地表上下颠簸、左右摇晃相当剧烈,出现山崩地裂和地表变形,致使地面上房屋建筑、道路、桥梁、水电设施等遭到严重破坏。第12题,地震主要发生于板块交界处,主要是自然原因造成的。

二、非选择题(包括2个小题,共52分)

13.阅读材料及全球板块示意图,回答下列问题。(30分)

据新华网报道,当地时间2017年9月7日深夜(北京时间2017年9月8日12时49分),在墨西哥恰帕斯州托纳拉西南137千米处海域发生里氏8.2级地震,震源深度19千米,并引发海啸。

(1)全球岩石圈分为六个大板块,墨西哥属于美洲板块。(6分)

(2)甲处海底地形是海沟,乙处海底地形是海岭。(6分)

(3)提取本新闻信息地震的主要要素:地震时间、震中位置、震源深度、震级。(6分)

(4)墨西哥西北部位于世界著名的环太平洋地震带,属于太平洋板块和美洲板块两大板块消亡(生长、消亡)边界。(12分)

[解析]第(1)题,根据板块构造学说,全球岩石圈分为六大板块。读图可知,墨西哥属于美洲板块。第(2)题,图中甲处为大洋板块和大陆板块相撞处,大洋板块密度大,位置低,俯冲到大陆板块之下,形成海沟,是海洋中最深的地方;乙位于板块的生长边界,海底地形为海岭。第(3)题,根据材料提取本新闻信息地震的主要要素:地震时间、震中位置、震源深度、震级。第(4)题,据图并结合所学知识回答即可。

14.读图文材料,回答下列问题。(22分)

堰塞湖是由火山熔岩流或由地震活动等原因引起山崩滑坡体等堵截河谷或河床后贮水而形成的湖泊。2018年10月11日凌晨,西藏自治区昌都市江达县和四川省甘孜藏族自治州白玉县境内(位置见下图)因连续降水发生山体滑坡,堵塞金沙江干流河道,形成堰塞湖,蓄水量达2.9亿立方米,对下游造成了巨大隐患。

(1)描述金沙江堰塞湖的形成过程。(6分)

答案:连续的降水致使坡面物质不稳定;在诱发因素和重力作用下,滑坡体进入河道并淤塞河道;阻止河水下泄,致使河道水位迅速上升。

(2)分析该地区容易形成堰塞湖的自然原因。(8分)

答案:位于板块交界处,地壳运动活跃,地质不稳定;地处第一、二级阶梯交界处,地势起伏大,坡面物质稳定性差;多山地地形且落差较大;位于亚热带季风气候区,降水较多且集中;上游河道较窄,容易堵塞。

(3)指出堰塞湖的危害,并提出防御措施。(8分)

答案:危害:堰塞湖的堵塞物受到冲刷、侵蚀、溶解、崩塌等破坏,湖水会漫溢倾泻,造成洪灾。措施:组织沿岸及下游受影响群众紧急转移;相关水库电站做好预泄腾库准备;加强监测,预防次生灾害的发生;根据实际情况,采取人工疏导和爆破作业,消除河道阻塞物,疏浚河道。

[解析]第(1)题,根据材料,因连续降水致使坡面物质不稳定,发生山体滑坡。在诱发因素和重力作用下,滑坡体进入河道,堵塞金沙江干流河道,阻止河水下泄,致使河道水位迅速上升,形成堰塞湖。第(2)题,形成堰塞湖的自然原因,主要从地形、地质构造、坡度、气候、河道条件分析。读图可以看到,该地位于西藏、四川交界地带,位于板块交界处,地壳运动活跃,地质不稳定。地处第一、二级阶梯交界处,地势起伏大,坡面物质稳定性差。区域内多山地地形,且落差较大,坡面物质容易下滑。位于亚热带季风气候区,降水较多且集中。上游河道较窄,容易堵塞。第(3)题,由材料中堰塞湖“蓄水量达2.9亿立方米,对下游造成了巨大隐患”可知,堰塞湖主要危害包括堰塞湖的堵塞物受到冲刷、侵蚀、溶解、崩塌等破坏,湖水会漫溢倾泻,造成洪灾。防治措施包括组织沿岸及下游可能受影响群众紧急转移。下游相关水库电站做好预泄腾库准备。利用地理信息技术,加强监测,预防次生灾害的发生。根据实际情况,采取人工疏导和爆破作业,有计划地消除河道阻塞物,疏浚河道,消除堰塞湖。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

第二节 地质灾害

根据概念凝练,辨析表述正误(正确的打“√”,错误的打“×”)

概念1 地震是地球内能以地震波的形式强烈释放出来,从而引起一定范围地面震动的现象。

(1)一次地震有一个震级,但有多个烈度。 ( √ )

提示:地震震级的大小与地震释放的能量多少有关,一次地震只有一个震级。地震烈度表示地面及建筑物遭受地震影响和破坏的程度。同样大小的地震,造成的破坏不一定相同;同一次地震,在不同的地方造成的破坏也不一样,因此一次地震有多个烈度。

(2)地震都发生在板块交界处。 ( × )

提示:板块交界处是地震易发区,在板块内部的断裂带上,也极易发生地震。

概念2 滑坡是山地斜坡上的岩体或土体沿一定的滑动面整体下滑的现象。

(3)地震一定会引起滑坡。 ( × )

提示:地震会使岩石破碎,诱发滑坡,在地势平坦的地区,不会引起滑坡。

(4)滑坡一般与植被无关。 ( × )

提示:植被覆盖高的地方滑坡较少,植被覆盖较差的地方滑坡多发。

概念3 泥石流是山区沟谷中由暴雨或冰雪消融等激发的,含有大量泥沙石块的特殊洪流。

(5)我国西南地区是泥石流多发地区。 ( √ )

提示:我国西南地区地形崎岖,坡陡谷深;夏季降水多,且多暴雨;地震频繁,岩层破碎,松散碎屑物质多,泥石流多发。

(6)滑坡与泥石流危害相同。 ( × )

提示:滑坡和泥石流的危害程度很难量化 ,两者都可造成重大人员伤亡,一般来说泥石流影响范围更广。

知识点1 地震

2020年5月12日,是汶川大地震12周年。汶川大地震震级里氏8.0级,据此回答1~2题。

1.下列叙述正确的是( D )

A.地震发生时,破坏最严重的地方为震源

B.同一次地震,不同地点测到的震级不同

C.地震无论大小都有破坏性

D.大部分地震的发生与地质构造有关

2.地震往往会引发一些次生灾害,下列灾害的发生与地震无关的是( C )

A.山体滑坡 B.出现堰塞湖

C.暴雨 D.泥石流

[解析]第1题,地震发生时,破坏最严重的地方为烈度最大的地点,震源是引起地震的能量释放的源头,一次地震只有一个震级,震级较小的地震是没有破坏性的。第2题,地震往往会诱发滑坡、泥石流等次生灾害,还会形成堰塞湖。暴雨是由大气运动引起的,与地震的发生没有直接联系。

2020年2月15日19时00分,台湾花莲县(北纬23.95度、东经121.49度)发生5.4级地震,震源深度10千米。据此回答3~4题。

3.此次地震( A )

①发生在太平洋板块上 ②发生在亚欧板块上 ③是地壳张裂造成的 ④是地壳挤压造成的

A.②④ B.③④

C.①④ D.②③

4.在同一次地震中,台湾岛的西部往往比东部灾情严重,造成这一现象的原因不包括( C )

A.西部地形以平原为主,经济活动频繁

B.西部人口稠密、聚落众多

C.西部人们的抗震避险意识较差

D.西部经济发达

[解析]第3题,此次地震发生在亚欧板块上,正处于太平洋板块与亚欧板块交界处,是板块俯冲挤压造成的。第4题,台湾西部地区地形以平原为主,人口稠密、经济发达、聚落众多,经济活动频繁,这是导致灾情西部比东部严重的原因。

知识点2 滑坡与泥石流

读我国某地地质灾害成灾频次示意图,回答5~6题。

5.关于该地地理特征的叙述,可能的是( C )

①地形崎岖 ②全年降水丰富 ③地表基岩广布

④地表岩石破碎,松散碎屑物多

A.①② B.②③

C.①④ D.②④

6.该地区最可能位于( A )

A.西南地区 B.西北地区

C.青藏地区 D.华北地区

[解析]第5题,从图中可以看出,该地夏季滑坡、泥石流灾害非常频繁,根据所学知识,可以判断该地地形崎岖、地表岩石破碎、松散物质较多,为滑坡、泥石流提供了物质基础。滑坡、泥石流灾害频繁,并不能说明这里全年降水丰富,因为冰雪融水也能为滑坡、泥石流提供水源。第6题,我国西南地区地形崎岖,夏季降水丰富且多暴雨,地表岩石破碎,松散碎屑物多,容易发生滑坡和泥石流。

情境:2010年8月7日23~24时的1小时内,降雨量达77.3毫米,位于舟曲的三眼峪沟和罗家峪沟泥石流形成区(三眼峪沟流域最高点海拔3 828米,流域最低点海拔1 340米;罗家峪沟流域最高点海拔3 794米,最低点入河口处为1 330米),暴雨形成强大洪水依次冲毁两条沟内的天然堆石坝和人工拦挡坝,形成规模巨大的高容重黏性泥石流,泥石流冲出总量和泥沙总量分别为144.2×104米3和97.7×104米3;泥石流携带具有强大冲击力的巨石冲毁房屋5 500余间。下图为舟曲县泥石流流域图。

(1)(综合思维)分析舟曲泥石流流域的地形特征。

提示:沟谷总体上呈南北向延伸,地势北高南低,相对高差大。由于沟谷强烈侵蚀下切,横断面呈“V”字形或窄深的“U”字形,为典型的高山峡谷地貌。

(2)(地理实践力)据材料分析造成此次特大泥石流主要的自然原因是什么。

提示:①高山峡谷地貌,树枝状水系发育,落差大,汇水速度快;②地质活动频繁,岩体破碎,长期的风化侵蚀及汶川地震等强烈的地质活动,为该地区提供了大量的松散物质;③强降雨天气成为泥石流爆发的触发条件,诱发滑坡和崩塌并进一步集聚了岩土物质。

(3)(人地协调观)该地在防灾避灾方面主要的人为原因有哪些?

提示:①多道人工拦挡坝为泥石流的形成提供了多个集中固体物源,暴雨冲毁拦挡坝起到放大泥石流灾害的效应;②人类活动、人口的增长使得泥石流危险区被不断开发利用,避灾意识薄弱,增大了灾害的损失。

(限时45分钟,满分100分)

一、选择题(包括12个小题,每小题4分,共48分)

2017年8月8日四川阿坝州九寨沟县发生地震。截至2017年8月13日20时,地震造成25人死亡,525人受伤。读图,回答1~2题。

1.此次地震( C )

A.震中位于四川省南部

B.伤亡人数较少是因为震级低

C.会诱发滑坡、崩塌等地质灾害

D.九寨沟县各处的地震烈度相同

2.地震波中横波表现为左右摇晃,纵波表现为上下跳动,一般认为横波的水平晃动力是造成建筑物破坏及人员大量伤亡的主要原因。但地震发生以后,建筑物并不会马上倒塌,一般都要间隔约12秒,这就是地震救援领域所说的“黄金12秒”,在这12秒中人们可以决定是躲是逃。根据所学知识推断“黄金12秒”确定的依据是( A )

A.横波和纵波的传播速度差异

B.人体对紧急事件的生理反应能力

C.横波和纵波的传播介质差异

D.建筑物的抗震系数

[解析]第1题,此次地震发生在四川北部,A项错误;该次地震伤亡人数较少主要是因为震区人口密度小,B项错误;地震会诱发滑坡、崩塌等次生地质灾害,C项正确;九寨沟县各处的地震震级相同,但烈度不同,D项错误。第2题,地震波中横波表现为左右摇晃,纵波表现为上下跳动,一般认为横波的水平晃动力是造成建筑物破坏及人员大量伤亡的主要原因,由于横波和纵波的传播速度差异,故地震发生以后,建筑物并不会马上倒塌,一般都要间隔约12秒,A项正确。

下面为2019年9月某地区地质灾害气象等级等值线分布图。读图,回答3~4题。

3.图中反映的主要地质灾害是( A )

A.滑坡和泥石流 B.地震和滑坡

C.火山和泥石流 D.地震和火山

4.甲、乙、丙三地地质灾害气象等级高于周围地区的主要原因是( D )

A.地质构造活跃,地形破碎

B.植被稀疏,水土流失严重

C.河流众多,河道弯曲,排水不畅

D.山地地形,坡度大,地势起伏大

[解析]第3题,图示区域位于我国东南丘陵地区,图中地质灾害等级最高处主要分布在武夷山脉和台湾山脉,因此图中反映的主要地质灾害是滑坡和泥石流。第4题,甲、乙、丙三地地质灾害气象等级高于周围地区的主要原因是这些地区为山区,坡度大,地势起伏大。

2018年10月11日,西藏昌都江达县境内发生山体滑坡,导致金沙江主河道被堵,形成堰塞湖。下面图1为昌都附近区域简图,图2为被堵河段所在区域的等高线示意图。读图,回答5~6题。

图1 图2

5.图2中最容易形成堰塞湖的地点是( C )

A.a B.b

C.c D.d

6.导致本次堰塞湖形成的主要原因是( D )

A.地势低平排水不畅 B.季风气候降水丰富

C.气温升高积雪融化 D.地质构造复杂岩性破碎

[解析]第5题,图中的c处海拔低,处于口袋型的位置,下游峡谷一旦堵塞,水位上涨,容易形成堰塞湖;图中的a、b海拔高,水流速度快,不易形成堰塞湖;而d处河道宽阔,也不容易形成堰塞湖。故选C项。第6题,当地海拔高,地势不低,A项错误;10月,降水不丰富,B项错误;10月气温较低,积雪融化少,C项错误;当地地处板块的交界处,地壳运动活跃,地质构造复杂,岩性破碎,D项正确。

2019年8月29日7时46分,日本北海道附近海域发生里氏6.1级地震。据此回答7~8题。

7.日本多地震的原因是位于( D )

A.亚欧板块与美洲板块交界处

B.美洲板块与印度洋板块交界处

C.亚欧板块与印度洋板块交界处

D.亚欧板块与太平洋板块交界处

8.此次地震可能引起( B )

A.干旱 B.海啸

C.台风 D.泥石流

[解析]第7题,日本位于亚洲东部,处于亚欧板块和太平洋板块的交界处,故A、B、C项错误,D项正确。第8题,干旱与地震没有关联性,故A项错误。发生在海底的地震可能引发海啸,故B项正确。台风与地震没有关联性,故C项错误。泥石流的诱因是强降水,故D项错误。

堰塞湖是由于火山喷发、地震等原因引起山体岩石崩塌从而堵截山谷、河谷或河床后贮水而形成的湖泊,堵截物质称为堰塞体,其往往不够稳定,易形成垮坝。读图,回答9~10题。

9.据图分析,导致图中堰塞湖形成的直接原因是( A )

A.滑坡 B.地震

C.火山喷发 D.洪涝灾害

10.关于该堰塞湖的形成是否产生了自然灾害,以下说法正确的是( A )

A.图中堰塞湖的形成已经产生了自然灾害

B.只有堰塞体发生垮坝并淹没下游才属于自然灾害

C.只有堰塞体发生垮坝并对下游人民的生命财产造成危害才属于自然灾害

D.堰塞湖本身不属于自然灾害,由其产生的洪涝等才属于自然灾害

[解析]第9题,由题干及图可得出此堰塞湖是由山体滑坡堵塞河道形成的(8月7日堰塞体左侧等值线密集,坡陡,而8月8日明显变稀疏并形成堰塞体,说明发生滑坡)。第10题,由图可知,此堰塞湖的形成已淹没了其中一个村镇,已产生了自然灾害。

一个记者报道:凌晨3时10分,一个沉闷的声音突然响起,从窗外望去,地平线上有耀眼的光出现,大地剧烈地抖动起来,很多人来不及知道是怎么回事,就被埋在倒塌的房屋里。据此回答11~12题。

11.该现象发生的自然灾害属于( B )

A.泥石流 B.地震

C.火山喷发 D.滑坡

12.此灾害( B )

A.主要发生于海洋边缘地带

B.会造成人类生命财产的巨大损失,是最严重的地质灾害

C.纯属自然现象,与人类活动无关

D.人类不合理的活动会加强其发生的频率和强度

[解析]第11题,强烈地震发生时,地表上下颠簸、左右摇晃相当剧烈,出现山崩地裂和地表变形,致使地面上房屋建筑、道路、桥梁、水电设施等遭到严重破坏。第12题,地震主要发生于板块交界处,主要是自然原因造成的。

二、非选择题(包括2个小题,共52分)

13.阅读材料及全球板块示意图,回答下列问题。(30分)

据新华网报道,当地时间2017年9月7日深夜(北京时间2017年9月8日12时49分),在墨西哥恰帕斯州托纳拉西南137千米处海域发生里氏8.2级地震,震源深度19千米,并引发海啸。

(1)全球岩石圈分为六个大板块,墨西哥属于美洲板块。(6分)

(2)甲处海底地形是海沟,乙处海底地形是海岭。(6分)

(3)提取本新闻信息地震的主要要素:地震时间、震中位置、震源深度、震级。(6分)

(4)墨西哥西北部位于世界著名的环太平洋地震带,属于太平洋板块和美洲板块两大板块消亡(生长、消亡)边界。(12分)

[解析]第(1)题,根据板块构造学说,全球岩石圈分为六大板块。读图可知,墨西哥属于美洲板块。第(2)题,图中甲处为大洋板块和大陆板块相撞处,大洋板块密度大,位置低,俯冲到大陆板块之下,形成海沟,是海洋中最深的地方;乙位于板块的生长边界,海底地形为海岭。第(3)题,根据材料提取本新闻信息地震的主要要素:地震时间、震中位置、震源深度、震级。第(4)题,据图并结合所学知识回答即可。

14.读图文材料,回答下列问题。(22分)

堰塞湖是由火山熔岩流或由地震活动等原因引起山崩滑坡体等堵截河谷或河床后贮水而形成的湖泊。2018年10月11日凌晨,西藏自治区昌都市江达县和四川省甘孜藏族自治州白玉县境内(位置见下图)因连续降水发生山体滑坡,堵塞金沙江干流河道,形成堰塞湖,蓄水量达2.9亿立方米,对下游造成了巨大隐患。

(1)描述金沙江堰塞湖的形成过程。(6分)

答案:连续的降水致使坡面物质不稳定;在诱发因素和重力作用下,滑坡体进入河道并淤塞河道;阻止河水下泄,致使河道水位迅速上升。

(2)分析该地区容易形成堰塞湖的自然原因。(8分)

答案:位于板块交界处,地壳运动活跃,地质不稳定;地处第一、二级阶梯交界处,地势起伏大,坡面物质稳定性差;多山地地形且落差较大;位于亚热带季风气候区,降水较多且集中;上游河道较窄,容易堵塞。

(3)指出堰塞湖的危害,并提出防御措施。(8分)

答案:危害:堰塞湖的堵塞物受到冲刷、侵蚀、溶解、崩塌等破坏,湖水会漫溢倾泻,造成洪灾。措施:组织沿岸及下游受影响群众紧急转移;相关水库电站做好预泄腾库准备;加强监测,预防次生灾害的发生;根据实际情况,采取人工疏导和爆破作业,消除河道阻塞物,疏浚河道。

[解析]第(1)题,根据材料,因连续降水致使坡面物质不稳定,发生山体滑坡。在诱发因素和重力作用下,滑坡体进入河道,堵塞金沙江干流河道,阻止河水下泄,致使河道水位迅速上升,形成堰塞湖。第(2)题,形成堰塞湖的自然原因,主要从地形、地质构造、坡度、气候、河道条件分析。读图可以看到,该地位于西藏、四川交界地带,位于板块交界处,地壳运动活跃,地质不稳定。地处第一、二级阶梯交界处,地势起伏大,坡面物质稳定性差。区域内多山地地形,且落差较大,坡面物质容易下滑。位于亚热带季风气候区,降水较多且集中。上游河道较窄,容易堵塞。第(3)题,由材料中堰塞湖“蓄水量达2.9亿立方米,对下游造成了巨大隐患”可知,堰塞湖主要危害包括堰塞湖的堵塞物受到冲刷、侵蚀、溶解、崩塌等破坏,湖水会漫溢倾泻,造成洪灾。防治措施包括组织沿岸及下游可能受影响群众紧急转移。下游相关水库电站做好预泄腾库准备。利用地理信息技术,加强监测,预防次生灾害的发生。根据实际情况,采取人工疏导和爆破作业,有计划地消除河道阻塞物,疏浚河道,消除堰塞湖。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里