第6章 第4节 地理信息技术在防灾减灾中的应用 同步练习(解析版)

文档属性

| 名称 | 第6章 第4节 地理信息技术在防灾减灾中的应用 同步练习(解析版) |  | |

| 格式 | DOC | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-01-18 09:34:26 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

根据概念凝练,辨析表述正误(正确的打“√”,错误的打“×”)

概念1 遥感就是对地物进行遥远的感知。

(1)遥感图片就是远距离拍摄的照片。 ( × )

提示:遥感“感知”的是地物反射或者辐射的电磁波信号,而非直接拍摄。

(2)利用遥感技术可以判定洪水分布地区。 ( √ )

提示:通过不同时期遥感图像的对比,可以判定洪水分布地区。

概念2 全球卫星导航系统是利用卫星在全球范围内进行实时定位、导航的系统。

(3)全球卫星导航系统简称GPS。 ( × )

提示:GPS是美国的全球定位系统,目前全球卫星导航系统包括美国的全球定位系统、俄罗斯的全球卫星导航系统、欧洲的伽利略卫星导航系统以及我国的北斗卫星导航系统。

(4)台风中心位置的精确测量利用了全球卫星导航系统。 ( √ )

提示:全球卫星导航系统能为用户提供精密的三维坐标:纬度、经度和海拔。

概念3 地理信息系统是对地理数据进行输入、处理、存储、管理、查询、分析、输出等的计算机信息系统。

(5)地理信息技术等同于地理信息系统。 ( × )

提示:地理信息技术主要包括遥感、全球卫星导航系统和地理信息系统等。地理信息系统只是地理信息技术的一个组成部分。

知识点1 遥感技术

北京时间2020年3月24日11时43分,我国在西昌卫星发射中心用长征二号丙运载火箭成功将遥感三十号06组卫星发射升空,卫星进入预定轨道。卫星主要用于开展电磁环境探测及相关技术试验。据此回答1~2题。

1.利用遥感三十号06组卫星监测地面,其优点是( C )

①探测范围大 ②获取资料快 ③不受地面条件限制

④获取信息量大

A.①②③ B.①③④

C.①②④ D.②③④

2.遥感的关键装置是( B )

A.航空器 B.传感器

C.胶片质量 D.磁带质量

[解析]第1题,遥感信息受地面限制小,而不是不受地面限制。第2题,遥感能实现远距离识别事物,主要依靠能识别不同地物辐射或反射的电磁波信号的传感器。

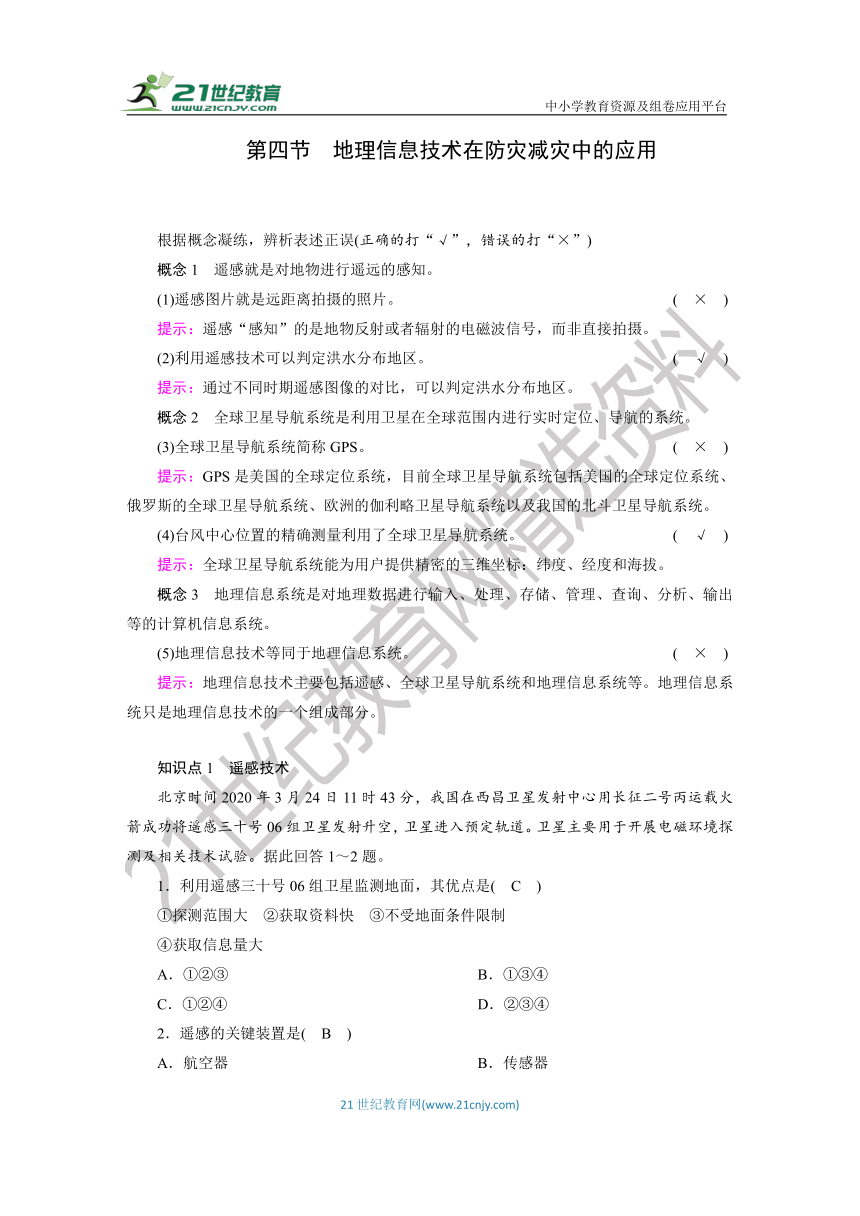

不同地物反射的电磁波存在差异。下图为针叶林与阔叶林在不同波段上反射的电磁波能量差异图。据此回答第3题。

3.据图分析,林业部门常选用哪种遥感影像来区分针叶林和阔叶林( D )

A.蓝光波段的遥感影像

B.绿光波段的遥感影像

C.红光波段的遥感影像

D.近红外波段的遥感影像

[解析]在近红外波段阔叶林和针叶林能量反射率差别较大,比较容易区分。

知识点2 全球卫星导航系统

全球卫星导航系统能为全球范围内的用户提供全天候、连续、实时、高精度的三维位置和三维速度及时间数据。据此回答4~5题。

4.森林发生火灾时,全球卫星导航系统的主要作用是( C )

A.建立火灾模型 B.绘制地图

C.交通导航 D.火灾前兆监测

5.利用全球卫星导航系统可以对地震进行监测,监测的对象主要是( C )

A.海陆分布的变化

B.地球内部岩浆的活动情况

C.地壳的运动状况

D.灾情的发展

[解析]第4题,由于全球卫星导航系统能为全球范围内的用户提供全天候、连续、实时、高精度的三维位置和三维速度及时间数据,因此在防灾减灾中可用于交通导航、人员救生、地震监测等诸多方面。第5题,利用全球卫星导航系统对地震监测主要是监测地壳的运动状况,从而预测地震的发生。

知识点3 地理信息系统

地理信息系统是进行数据采集、分析处理及输出的地理信息技术。据此回答6~7题。

6.通过地图、遥感图像、野外考察等获得数据的GIS技术程序是( B )

A.数据处理 B.数据采集

C.数据分析 D.信息输出

7.与传统地图相比,地理信息系统能通过了解某地物随时间变化的过程,分析该地物的( A )

A.发展趋势 B.地理位置的变化

C.历史意义 D.区域地理特征

[解析]第6题,通过地图、遥感图像、野外考察等获得数据的GIS技术程序属于数据采集环节,这是GIS技术的第一环节,故B项正确。第7题,与传统地图相比,地理信息系统能随时间变化实时更新数据,从而分析地理事物的发展趋势。

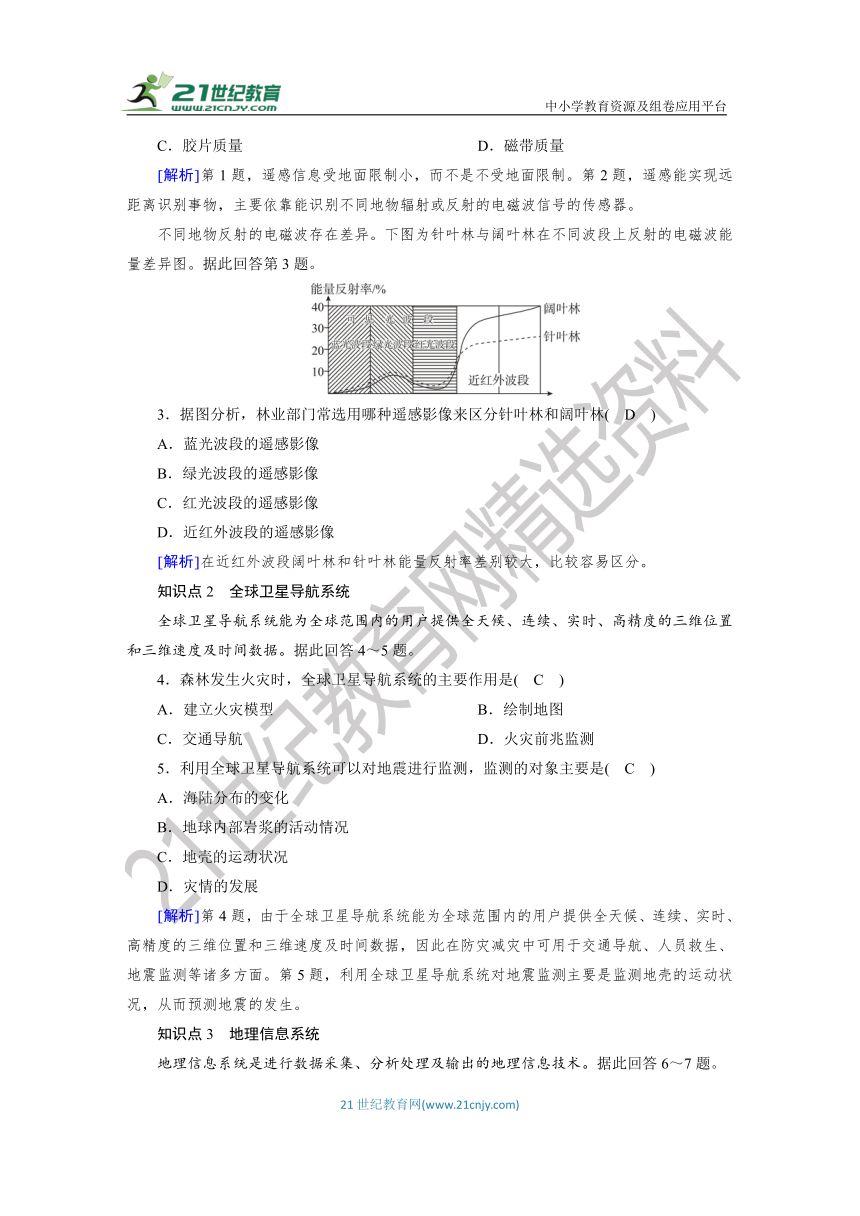

情境:靠近伊朗与土耳其边界的乌鲁米耶湖面积曾达4 500平方千米,是中东地区最大的湖泊之一,也是世界第三大咸水湖。进入21世纪,乌鲁米耶湖水位下降,面积迅速缩小,面临消失,下图是不同时间乌鲁米耶湖的水域分布。

(1)(综合思维)说明要监测乌鲁米耶湖水域面积的变化,应运用哪种地理信息技术?

提示:遥感。乌鲁米耶湖水域面积的变化,监测的为面状事物,故用遥感。

(2)(地理实践力)说出要想动态显示河口三角洲面积近30年的变化状况,并预测其变化趋势,需要应用哪种地理信息技术?

提示:遥感和地理信息系统。动态显示河口三角洲面积近30年的变化状况用到的是遥感,预测河口三角洲面积变化趋势用到的是地理信息系统。

(限时45分钟,满分100分)

一、选择题(包括12个小题,每小题4分,共48分)

2018年第3号台风“杰拉华”(强热带风暴级)的中心于3月29日早晨5点钟位于菲律宾马尼拉偏东方大约1 550千米的西北太平洋洋面上,就是北纬15.2度、东经135.4度,中心附近最大风力有10级(25米/秒),中心最低气压为985百帕。据此回答1~2题。

1.要监测台风“杰拉华”的位置,需要的地理信息技术为( A )

A.遥感技术 B.全球定位系统

C.地理信息系统 D.数字地球

2.一艘正行驶在上海沿海地区的渔船遭受12级大风袭击后,发出求救信号。海事部门要确定出该渔船的准确位置需运用的地理信息技术为( B )

A.遥感技术 B.全球定位系统

C.地理信息系统 D.数字地球

[解析]第1题,台风的位置需要利用卫星云图来判断,因而需要运用遥感技术。第2题,全球定位系统能够精确确定三维坐标(经度、纬度和海拔),因此渔船的定位需要运用全球定位系统。

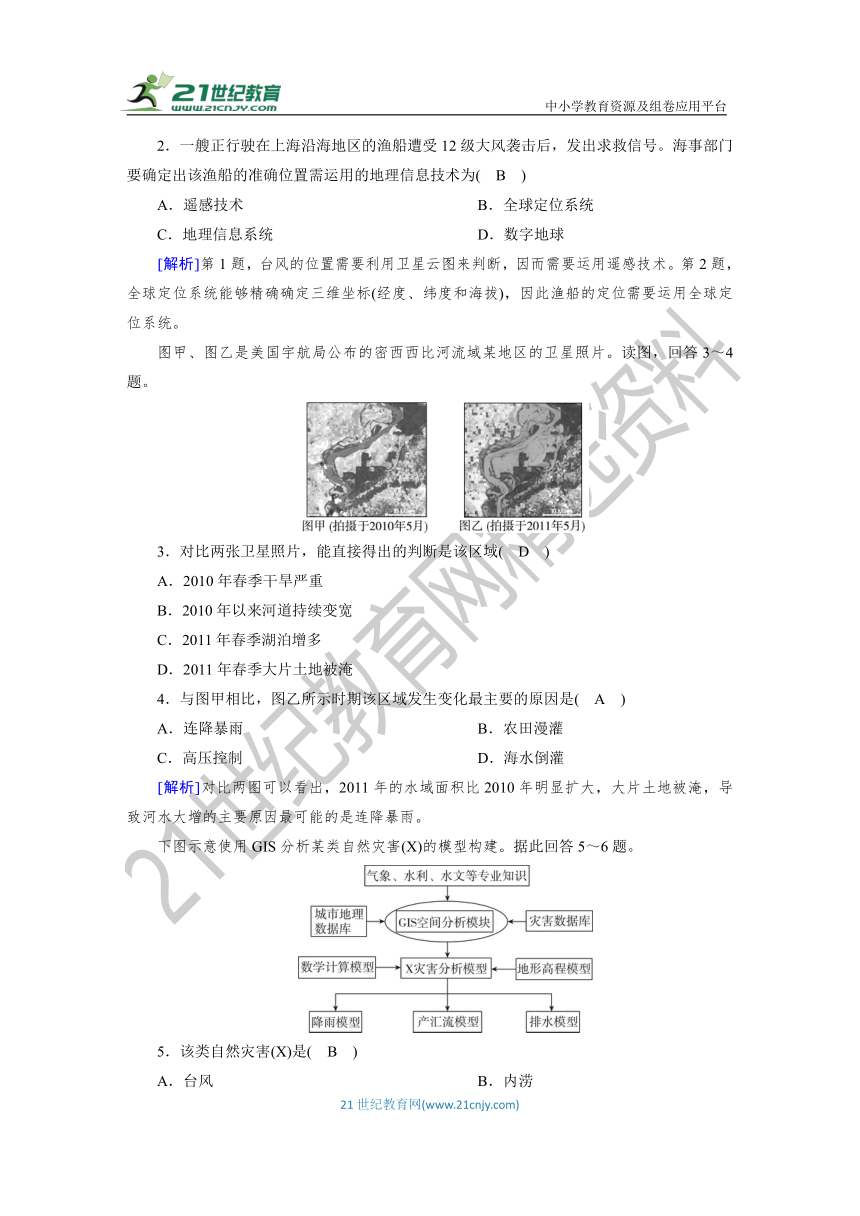

图甲、图乙是美国宇航局公布的密西西比河流域某地区的卫星照片。读图,回答3~4题。

3.对比两张卫星照片,能直接得出的判断是该区域( D )

A.2010年春季干旱严重

B.2010年以来河道持续变宽

C.2011年春季湖泊增多

D.2011年春季大片土地被淹

4.与图甲相比,图乙所示时期该区域发生变化最主要的原因是( A )

A.连降暴雨 B.农田漫灌

C.高压控制 D.海水倒灌

[解析]对比两图可以看出,2011年的水域面积比2010年明显扩大,大片土地被淹,导致河水大增的主要原因最可能的是连降暴雨。

下图示意使用GIS分析某类自然灾害(X)的模型构建。据此回答5~6题。

5.该类自然灾害(X)是( B )

A.台风 B.内涝

C.泥石流 D.塌陷

6.该类自然灾害近年来在我国发生频率不断增加,其原因不可能包括( D )

A.开采地下水使地面沉降

B.空气中颗粒物浓度上升

C.不透水下垫面不断增加

D.城区、郊区温差有所下降

[解析]第5题,读图,根据图中的X自然灾害分析模型判断,有产汇流模型、排水模型,说明是城市的内涝,B项正确。台风灾害没有汇流模型,泥石流、塌陷都涉及不到排水模型,所以A、C、D项错误。第6题,开采地下水使地面沉降,城市地势低洼,易内涝,A项包括。空气中颗粒物浓度上升,凝结核增加,易形成降雨,引起内涝,B项包括。不透水下垫面不断增加,下渗水量减少,易形成内涝,C项包括。随着城市发展规模增大,城区、郊区温差只可能增加,不会下降,D项不包括,故选D项。

下图为某地区地理信息系统数据库示意图。读图,回答7~8题。

7.以下图层组合最适合用遥感(RS)技术获取信息的是( A )

A.①②④ B.①③⑤

C.③④⑥ D.②③⑥

8.进行农业适宜性评价可以利用的图层组合是( C )

A.①②④⑤ B.②③④⑤

C.②③④⑥ D.①③⑤⑥

[解析]第7题,遥感主要获取地表地物的影像信息,结合各图层可判断①②④正确,故答案为A。第8题,此题实质是考查影响农业生产的自然因素,影响农业的自然区位因素主要是气候、地形、土壤、水源。因此进行农业适宜性评价可以利用的图层是水系图层、土壤图层、地形图层以及地下水图层。

北斗卫星导航系统是中国自主建设的卫星导航系统,为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务。下表是北斗卫星导航系统“三步走”发展概况。据材料回答9~10题。

步骤(时间) 系统名称 服务范围

1994年 北斗一号系统 5°N~55°N,70°E~140°E

2012年 北斗二号系统 55°S~55°N,55°E~180°

2020年 北斗全球系统 全球

9.由表可知( A )

A.北斗一号服务范围超过2 000万平方千米

B.北斗二号服务范围主要涵盖亚洲和欧洲

C.目前北斗服务范围只覆盖太平洋周围地区

D.目前西半球区域暂时无法接收北斗服务

10.目前北斗卫星导航系统可以用于( C )

①人口普查 ②应急搜救 ③水文监测 ④海产品加工 ⑤地理信息测绘

A.①②③ B.③④⑤

C.②③⑤ D.②③④⑤

[解析]第9题,根据表格信息估算可知,北斗一号服务范围超过2 000万平方千米,选项A正确;北斗二号服务范围主要涵盖亚洲和大洋洲,B项错误;目前,已基本形成北斗全球系统,故C、D项错误。第10题,根据材料信息,北斗导航系统主要用于提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务。人口普查、水产品加工不在此列,故选C项。

读某地理专题研究小组建立的地理信息系统图层,回答11~12题。

11.叠加甲与乙图层,最可能应用于预防( A )

A.泥石流 B.地震

C.台风 D.寒潮

12.若利用GIS制定水污染突发应急预案,需要叠加的图层有( D )

A.甲与乙 B.丙与乙

C.丙与丁 D.乙与丁

[解析]第11题,甲图层为地形图层,乙图层为河流图层,研究地形与河流的关系,最可能应用于预防泥石流。第12题,水污染主要考虑水域和人口居住区,与公路和地形关系不大。若利用GIS制定水污染突发应急预案,需要叠加的图层有乙与丁。

二、非选择题(包括2个小题,共52分)

13.阅读材料,回答下列问题。(26分)

材料 堰塞湖是指地震后引起的大规模山体滑坡,河水冲击泥土、山石而造成堆积,堵塞河谷或河床后贮水形成的湖泊。地震灾区堰塞湖应急处理最基本的原则就是在最短的时间内,最大限度地降低和排除堰塞坝以内拦蓄的大量洪水,保证堰塞湖的稳定和安全,以免堰塞湖蓄水可能引发堆积体上游淹没或溃决,产生二次灾害。

(1)试分析堰塞湖对该区域地理环境可能带来的不利影响。(8分)

答案:容易诱发新的滑坡、泥石流;湖坝崩溃容易造成洪水危害。

(2)在抗震救灾中将遥感技术广泛运用到对地震、滑坡、堰塞湖的动态监测上,请说明这样做的意义。(8分)

答案:遥感观测范围广、信息获取量大、速度快,可以为地震、滑坡、堰塞湖的科学处置与减灾决策提供科学依据。

(3)针对堰塞湖所产生的不利影响,可以采取哪些措施来应对?(10分)

答案:加强监测预报;及时疏通河道(在堰塞湖堤坝上开挖泄洪槽);及时疏散和撤离居民。

[解析]第(1)题,堰塞湖带来的不利影响主要是诱发新的地质灾害和湖坝崩溃造成的洪水灾害。第(2)题,遥感技术应用于地质灾害使监测的范围扩大、速度加快、效率提高,为防灾减灾提供科学依据。第(3)题,对堰塞湖的应对,一方面要加强监测,另一方面要想法疏导湖水,再者对下游居民要及时疏散。

14.读材料,回答下列问题。(26分)

材料一 汶川大地震发生后,重灾区陷入信息隔绝状态。自然资源部第一时间紧急启用航空遥感飞机,从6 000米高空拍摄了地震灾区高精度遥感图片。专家们对航片进行初步数据处理和解译,对灾区房屋倒塌情况、滑坡、泥石流规模及分布,具有隐患的滑坡体、公路及桥梁受损等灾害情况进行标注。把这些图像传递到抗灾一线,作为指挥人员制定抗震救灾方案的参考依据。之后,航空遥感飞机还成为监测堰塞湖次生灾害威胁的“天眼”。

材料二 下面两张图片分别是2006年和2008年5月14日卫星对汶川地区拍摄的遥感影像。

(1)遥感技术的主要工作环节是(4分)( A )

A.目标→传感器→地面系统→成果

B.传感器→地面系统→目标→成果

C.目标→地面系统→传感器→成果

D.目标→传感器→成果→地面系统

(2)遥感在监测地震灾害时能够(双选,4分)( BC )

A.分析地震发生的原因

B.监测震灾的动态

C.为救灾提供预案依据

D.控制灾害的发生

(3)从材料二中我们可以很明显地看出发生了哪些次生灾害?(10分)

答案:地震后出现大面积的山体滑坡和泥石流。

(4)结合材料分析,遥感与地理信息系统相结合在抗灾过程中的主要作用是对灾情进行实况监测,指导抗灾活动;在灾后的主要作用是对灾情做出快速评价,指导救灾活动。(8分)

[解析]第(1)题,遥感技术的主要工作环节是目标→传感器→地面系统→成果内容。第(2)题,运用遥感可以对地震进行监测,为救灾提供预案依据,但是既不能分析出地震发生的原因,更不能控制地震的发生。第(3)题,比较两幅图片,可以看到地震后出现河道堵塞、大面积的滑坡、泥石流等。第(4)题,遥感与地理信息系统相结合在抗灾过程中可对灾情进行实况监测,并且在灾后对灾情做出快速评价,指导救灾活动。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

根据概念凝练,辨析表述正误(正确的打“√”,错误的打“×”)

概念1 遥感就是对地物进行遥远的感知。

(1)遥感图片就是远距离拍摄的照片。 ( × )

提示:遥感“感知”的是地物反射或者辐射的电磁波信号,而非直接拍摄。

(2)利用遥感技术可以判定洪水分布地区。 ( √ )

提示:通过不同时期遥感图像的对比,可以判定洪水分布地区。

概念2 全球卫星导航系统是利用卫星在全球范围内进行实时定位、导航的系统。

(3)全球卫星导航系统简称GPS。 ( × )

提示:GPS是美国的全球定位系统,目前全球卫星导航系统包括美国的全球定位系统、俄罗斯的全球卫星导航系统、欧洲的伽利略卫星导航系统以及我国的北斗卫星导航系统。

(4)台风中心位置的精确测量利用了全球卫星导航系统。 ( √ )

提示:全球卫星导航系统能为用户提供精密的三维坐标:纬度、经度和海拔。

概念3 地理信息系统是对地理数据进行输入、处理、存储、管理、查询、分析、输出等的计算机信息系统。

(5)地理信息技术等同于地理信息系统。 ( × )

提示:地理信息技术主要包括遥感、全球卫星导航系统和地理信息系统等。地理信息系统只是地理信息技术的一个组成部分。

知识点1 遥感技术

北京时间2020年3月24日11时43分,我国在西昌卫星发射中心用长征二号丙运载火箭成功将遥感三十号06组卫星发射升空,卫星进入预定轨道。卫星主要用于开展电磁环境探测及相关技术试验。据此回答1~2题。

1.利用遥感三十号06组卫星监测地面,其优点是( C )

①探测范围大 ②获取资料快 ③不受地面条件限制

④获取信息量大

A.①②③ B.①③④

C.①②④ D.②③④

2.遥感的关键装置是( B )

A.航空器 B.传感器

C.胶片质量 D.磁带质量

[解析]第1题,遥感信息受地面限制小,而不是不受地面限制。第2题,遥感能实现远距离识别事物,主要依靠能识别不同地物辐射或反射的电磁波信号的传感器。

不同地物反射的电磁波存在差异。下图为针叶林与阔叶林在不同波段上反射的电磁波能量差异图。据此回答第3题。

3.据图分析,林业部门常选用哪种遥感影像来区分针叶林和阔叶林( D )

A.蓝光波段的遥感影像

B.绿光波段的遥感影像

C.红光波段的遥感影像

D.近红外波段的遥感影像

[解析]在近红外波段阔叶林和针叶林能量反射率差别较大,比较容易区分。

知识点2 全球卫星导航系统

全球卫星导航系统能为全球范围内的用户提供全天候、连续、实时、高精度的三维位置和三维速度及时间数据。据此回答4~5题。

4.森林发生火灾时,全球卫星导航系统的主要作用是( C )

A.建立火灾模型 B.绘制地图

C.交通导航 D.火灾前兆监测

5.利用全球卫星导航系统可以对地震进行监测,监测的对象主要是( C )

A.海陆分布的变化

B.地球内部岩浆的活动情况

C.地壳的运动状况

D.灾情的发展

[解析]第4题,由于全球卫星导航系统能为全球范围内的用户提供全天候、连续、实时、高精度的三维位置和三维速度及时间数据,因此在防灾减灾中可用于交通导航、人员救生、地震监测等诸多方面。第5题,利用全球卫星导航系统对地震监测主要是监测地壳的运动状况,从而预测地震的发生。

知识点3 地理信息系统

地理信息系统是进行数据采集、分析处理及输出的地理信息技术。据此回答6~7题。

6.通过地图、遥感图像、野外考察等获得数据的GIS技术程序是( B )

A.数据处理 B.数据采集

C.数据分析 D.信息输出

7.与传统地图相比,地理信息系统能通过了解某地物随时间变化的过程,分析该地物的( A )

A.发展趋势 B.地理位置的变化

C.历史意义 D.区域地理特征

[解析]第6题,通过地图、遥感图像、野外考察等获得数据的GIS技术程序属于数据采集环节,这是GIS技术的第一环节,故B项正确。第7题,与传统地图相比,地理信息系统能随时间变化实时更新数据,从而分析地理事物的发展趋势。

情境:靠近伊朗与土耳其边界的乌鲁米耶湖面积曾达4 500平方千米,是中东地区最大的湖泊之一,也是世界第三大咸水湖。进入21世纪,乌鲁米耶湖水位下降,面积迅速缩小,面临消失,下图是不同时间乌鲁米耶湖的水域分布。

(1)(综合思维)说明要监测乌鲁米耶湖水域面积的变化,应运用哪种地理信息技术?

提示:遥感。乌鲁米耶湖水域面积的变化,监测的为面状事物,故用遥感。

(2)(地理实践力)说出要想动态显示河口三角洲面积近30年的变化状况,并预测其变化趋势,需要应用哪种地理信息技术?

提示:遥感和地理信息系统。动态显示河口三角洲面积近30年的变化状况用到的是遥感,预测河口三角洲面积变化趋势用到的是地理信息系统。

(限时45分钟,满分100分)

一、选择题(包括12个小题,每小题4分,共48分)

2018年第3号台风“杰拉华”(强热带风暴级)的中心于3月29日早晨5点钟位于菲律宾马尼拉偏东方大约1 550千米的西北太平洋洋面上,就是北纬15.2度、东经135.4度,中心附近最大风力有10级(25米/秒),中心最低气压为985百帕。据此回答1~2题。

1.要监测台风“杰拉华”的位置,需要的地理信息技术为( A )

A.遥感技术 B.全球定位系统

C.地理信息系统 D.数字地球

2.一艘正行驶在上海沿海地区的渔船遭受12级大风袭击后,发出求救信号。海事部门要确定出该渔船的准确位置需运用的地理信息技术为( B )

A.遥感技术 B.全球定位系统

C.地理信息系统 D.数字地球

[解析]第1题,台风的位置需要利用卫星云图来判断,因而需要运用遥感技术。第2题,全球定位系统能够精确确定三维坐标(经度、纬度和海拔),因此渔船的定位需要运用全球定位系统。

图甲、图乙是美国宇航局公布的密西西比河流域某地区的卫星照片。读图,回答3~4题。

3.对比两张卫星照片,能直接得出的判断是该区域( D )

A.2010年春季干旱严重

B.2010年以来河道持续变宽

C.2011年春季湖泊增多

D.2011年春季大片土地被淹

4.与图甲相比,图乙所示时期该区域发生变化最主要的原因是( A )

A.连降暴雨 B.农田漫灌

C.高压控制 D.海水倒灌

[解析]对比两图可以看出,2011年的水域面积比2010年明显扩大,大片土地被淹,导致河水大增的主要原因最可能的是连降暴雨。

下图示意使用GIS分析某类自然灾害(X)的模型构建。据此回答5~6题。

5.该类自然灾害(X)是( B )

A.台风 B.内涝

C.泥石流 D.塌陷

6.该类自然灾害近年来在我国发生频率不断增加,其原因不可能包括( D )

A.开采地下水使地面沉降

B.空气中颗粒物浓度上升

C.不透水下垫面不断增加

D.城区、郊区温差有所下降

[解析]第5题,读图,根据图中的X自然灾害分析模型判断,有产汇流模型、排水模型,说明是城市的内涝,B项正确。台风灾害没有汇流模型,泥石流、塌陷都涉及不到排水模型,所以A、C、D项错误。第6题,开采地下水使地面沉降,城市地势低洼,易内涝,A项包括。空气中颗粒物浓度上升,凝结核增加,易形成降雨,引起内涝,B项包括。不透水下垫面不断增加,下渗水量减少,易形成内涝,C项包括。随着城市发展规模增大,城区、郊区温差只可能增加,不会下降,D项不包括,故选D项。

下图为某地区地理信息系统数据库示意图。读图,回答7~8题。

7.以下图层组合最适合用遥感(RS)技术获取信息的是( A )

A.①②④ B.①③⑤

C.③④⑥ D.②③⑥

8.进行农业适宜性评价可以利用的图层组合是( C )

A.①②④⑤ B.②③④⑤

C.②③④⑥ D.①③⑤⑥

[解析]第7题,遥感主要获取地表地物的影像信息,结合各图层可判断①②④正确,故答案为A。第8题,此题实质是考查影响农业生产的自然因素,影响农业的自然区位因素主要是气候、地形、土壤、水源。因此进行农业适宜性评价可以利用的图层是水系图层、土壤图层、地形图层以及地下水图层。

北斗卫星导航系统是中国自主建设的卫星导航系统,为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务。下表是北斗卫星导航系统“三步走”发展概况。据材料回答9~10题。

步骤(时间) 系统名称 服务范围

1994年 北斗一号系统 5°N~55°N,70°E~140°E

2012年 北斗二号系统 55°S~55°N,55°E~180°

2020年 北斗全球系统 全球

9.由表可知( A )

A.北斗一号服务范围超过2 000万平方千米

B.北斗二号服务范围主要涵盖亚洲和欧洲

C.目前北斗服务范围只覆盖太平洋周围地区

D.目前西半球区域暂时无法接收北斗服务

10.目前北斗卫星导航系统可以用于( C )

①人口普查 ②应急搜救 ③水文监测 ④海产品加工 ⑤地理信息测绘

A.①②③ B.③④⑤

C.②③⑤ D.②③④⑤

[解析]第9题,根据表格信息估算可知,北斗一号服务范围超过2 000万平方千米,选项A正确;北斗二号服务范围主要涵盖亚洲和大洋洲,B项错误;目前,已基本形成北斗全球系统,故C、D项错误。第10题,根据材料信息,北斗导航系统主要用于提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务。人口普查、水产品加工不在此列,故选C项。

读某地理专题研究小组建立的地理信息系统图层,回答11~12题。

11.叠加甲与乙图层,最可能应用于预防( A )

A.泥石流 B.地震

C.台风 D.寒潮

12.若利用GIS制定水污染突发应急预案,需要叠加的图层有( D )

A.甲与乙 B.丙与乙

C.丙与丁 D.乙与丁

[解析]第11题,甲图层为地形图层,乙图层为河流图层,研究地形与河流的关系,最可能应用于预防泥石流。第12题,水污染主要考虑水域和人口居住区,与公路和地形关系不大。若利用GIS制定水污染突发应急预案,需要叠加的图层有乙与丁。

二、非选择题(包括2个小题,共52分)

13.阅读材料,回答下列问题。(26分)

材料 堰塞湖是指地震后引起的大规模山体滑坡,河水冲击泥土、山石而造成堆积,堵塞河谷或河床后贮水形成的湖泊。地震灾区堰塞湖应急处理最基本的原则就是在最短的时间内,最大限度地降低和排除堰塞坝以内拦蓄的大量洪水,保证堰塞湖的稳定和安全,以免堰塞湖蓄水可能引发堆积体上游淹没或溃决,产生二次灾害。

(1)试分析堰塞湖对该区域地理环境可能带来的不利影响。(8分)

答案:容易诱发新的滑坡、泥石流;湖坝崩溃容易造成洪水危害。

(2)在抗震救灾中将遥感技术广泛运用到对地震、滑坡、堰塞湖的动态监测上,请说明这样做的意义。(8分)

答案:遥感观测范围广、信息获取量大、速度快,可以为地震、滑坡、堰塞湖的科学处置与减灾决策提供科学依据。

(3)针对堰塞湖所产生的不利影响,可以采取哪些措施来应对?(10分)

答案:加强监测预报;及时疏通河道(在堰塞湖堤坝上开挖泄洪槽);及时疏散和撤离居民。

[解析]第(1)题,堰塞湖带来的不利影响主要是诱发新的地质灾害和湖坝崩溃造成的洪水灾害。第(2)题,遥感技术应用于地质灾害使监测的范围扩大、速度加快、效率提高,为防灾减灾提供科学依据。第(3)题,对堰塞湖的应对,一方面要加强监测,另一方面要想法疏导湖水,再者对下游居民要及时疏散。

14.读材料,回答下列问题。(26分)

材料一 汶川大地震发生后,重灾区陷入信息隔绝状态。自然资源部第一时间紧急启用航空遥感飞机,从6 000米高空拍摄了地震灾区高精度遥感图片。专家们对航片进行初步数据处理和解译,对灾区房屋倒塌情况、滑坡、泥石流规模及分布,具有隐患的滑坡体、公路及桥梁受损等灾害情况进行标注。把这些图像传递到抗灾一线,作为指挥人员制定抗震救灾方案的参考依据。之后,航空遥感飞机还成为监测堰塞湖次生灾害威胁的“天眼”。

材料二 下面两张图片分别是2006年和2008年5月14日卫星对汶川地区拍摄的遥感影像。

(1)遥感技术的主要工作环节是(4分)( A )

A.目标→传感器→地面系统→成果

B.传感器→地面系统→目标→成果

C.目标→地面系统→传感器→成果

D.目标→传感器→成果→地面系统

(2)遥感在监测地震灾害时能够(双选,4分)( BC )

A.分析地震发生的原因

B.监测震灾的动态

C.为救灾提供预案依据

D.控制灾害的发生

(3)从材料二中我们可以很明显地看出发生了哪些次生灾害?(10分)

答案:地震后出现大面积的山体滑坡和泥石流。

(4)结合材料分析,遥感与地理信息系统相结合在抗灾过程中的主要作用是对灾情进行实况监测,指导抗灾活动;在灾后的主要作用是对灾情做出快速评价,指导救灾活动。(8分)

[解析]第(1)题,遥感技术的主要工作环节是目标→传感器→地面系统→成果内容。第(2)题,运用遥感可以对地震进行监测,为救灾提供预案依据,但是既不能分析出地震发生的原因,更不能控制地震的发生。第(3)题,比较两幅图片,可以看到地震后出现河道堵塞、大面积的滑坡、泥石流等。第(4)题,遥感与地理信息系统相结合在抗灾过程中可对灾情进行实况监测,并且在灾后对灾情做出快速评价,指导救灾活动。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里