第1章 第4节 地球的圈层结构 同步练习(解析版)

文档属性

| 名称 | 第1章 第4节 地球的圈层结构 同步练习(解析版) |  | |

| 格式 | DOC | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-01-15 16:20:36 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第四节 地球的圈层结构

根据概念凝练,辨析表述正误(正确的打“√”,错误的打“×”)

概念1 地震波的波速因通过物质不同而不同。

(1)横波波速快,纵波波速慢。 ( × )

提示:地震波传播速度,横波较慢,纵波较快。

(2)横波能够在固体、液体和气体中传播。 ( × )

提示:横波只能在固体中传播,纵波能够在不同状态的物质中传播。

(3)当地震发生时,最先感受到的是左右摇晃。 ( × )

提示:因纵波速度快,因此最先感受到的是上下颠簸。

概念2 地震波波速突然出现变化的面叫不连续面。

(4)地球内部的不连续面是一个平面。 ( × )

提示:由于地球是球体,因此不连续面是一个球面。

(5)在莫霍界面横波和纵波的速度明显加快。 ( √ )

提示:在莫霍界面横波和纵波速度加快,在古登堡界面横波消失,纵波速度下降。

(6)莫霍界面在大陆地下平均33千米处。 ( √ )

提示:莫霍界面在大陆地下平均33千米处,不同地区有所差异,海洋中莫霍界面较浅。

概念3 上地幔顶部和地壳都由坚硬的岩石组成,合称岩石圈。

(7)岩石圈位于莫霍界面以上。 ( × )

提示:岩石圈位于软流层以上。

(8)岩石圈由上地幔和地壳组成。 ( × )

提示:岩石圈是由上地幔软流层以上的部分和地壳组成的。

(9)地球板块的运动与岩石圈有关。 ( √ )

提示:软流层以上的岩石圈分为不同的板块,因此板块运动与岩石圈有关。

知识点1 地球的内部圈层结构

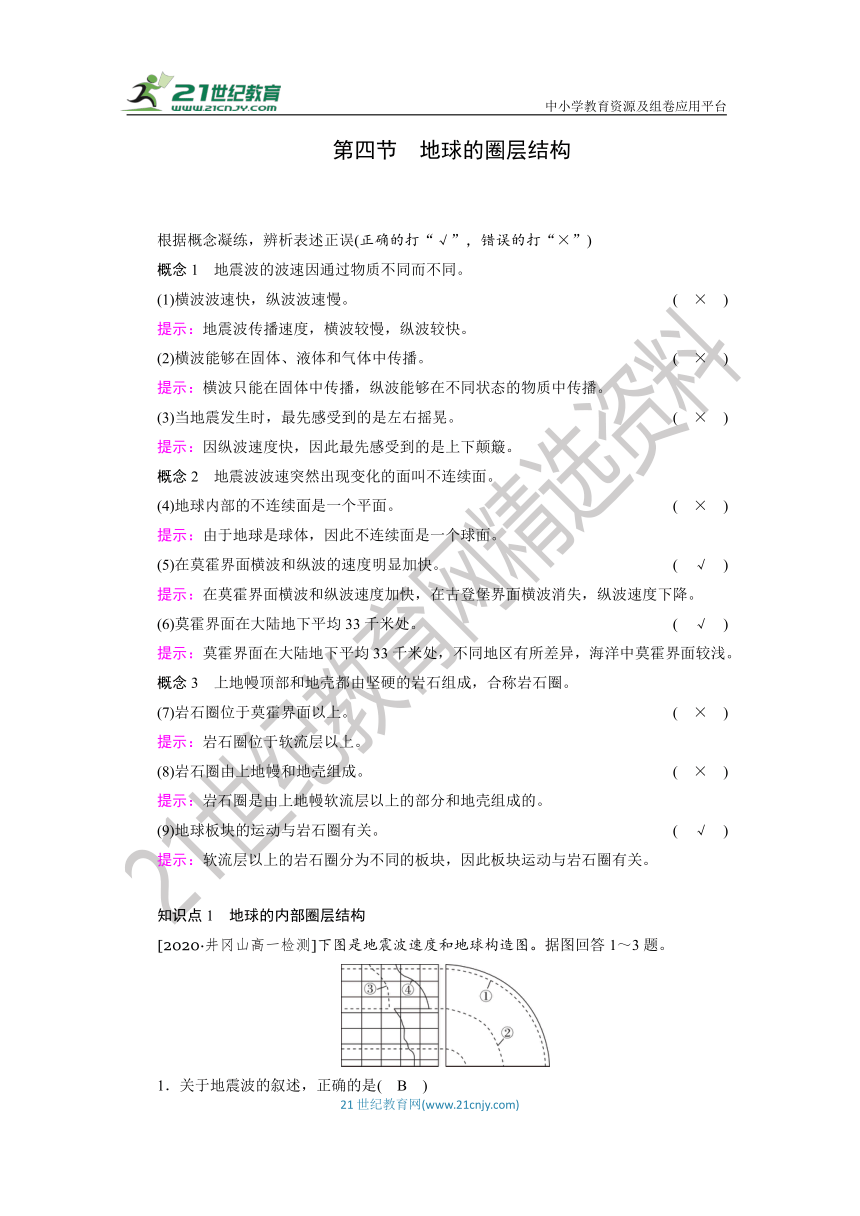

[2020·井冈山高一检测]下图是地震波速度和地球构造图。据图回答1~3题。

1.关于地震波的叙述,正确的是( B )

A.④能通过固体、液体传播,③只能通过液体传播

B.④传到②时,波速突然下降

C.④和③在①中波速明显减小

D.①②均为固体,所以纵波和横波都能通过

2.①上下两侧名称分别为( D )

A.地幔和地壳 B.岩石圈和地壳

C.地幔和地核 D.地壳和地幔

3.从地壳到地心( A )

A.压力越来越大 B.温度越来越低

C.密度越来越小 D.波速越来越快

[解析]第1题,从图中可看出,③是横波,能通过固体传播,④是纵波,能通过固体、液体、气体传播;横波和纵波在①处速度加快,在②处纵波速度突然下降,横波完全消失。第2题,①是莫霍界面,是地壳和地幔的分界面。第3题,从地壳到地心,压力越来越大;波速先变大后变小,其中横波传播到古登堡界面完全消失;内核的密度最大。

雅加达时间2019年11月14日23时17分(北京时间2019年11月15日0时17分),印度尼西亚北马鲁古省附近海域发生7.1级地震,震中位于北马鲁古省贾伊洛洛市西北137千米处海域,震源深度为73千米。距震中较近的岛屿和县市有较强震感。据此回答4~5题。

4.地震波横波(S波)和纵波(P波)的传播速度在莫霍界面处发生显著变化的是( A )

A.S波、P波的波速都明显增加

B.S波完全消失,P波的波速突然下降

C.S波、P波的波速都明显下降

D.P波完全消失,S波的波速突然下降

5.此次地震的震源位于( B )

A.地核 B.上地幔

C.下地幔 D.地壳

[解析]第4题,莫霍界面是地壳和地幔的分界面,纵波、横波在这个不连续界面处,其传播速度都明显加快。第5题,震源深度73千米,据此判断此次地震震源位于上地幔。

知识点2 地球的外部圈层结构

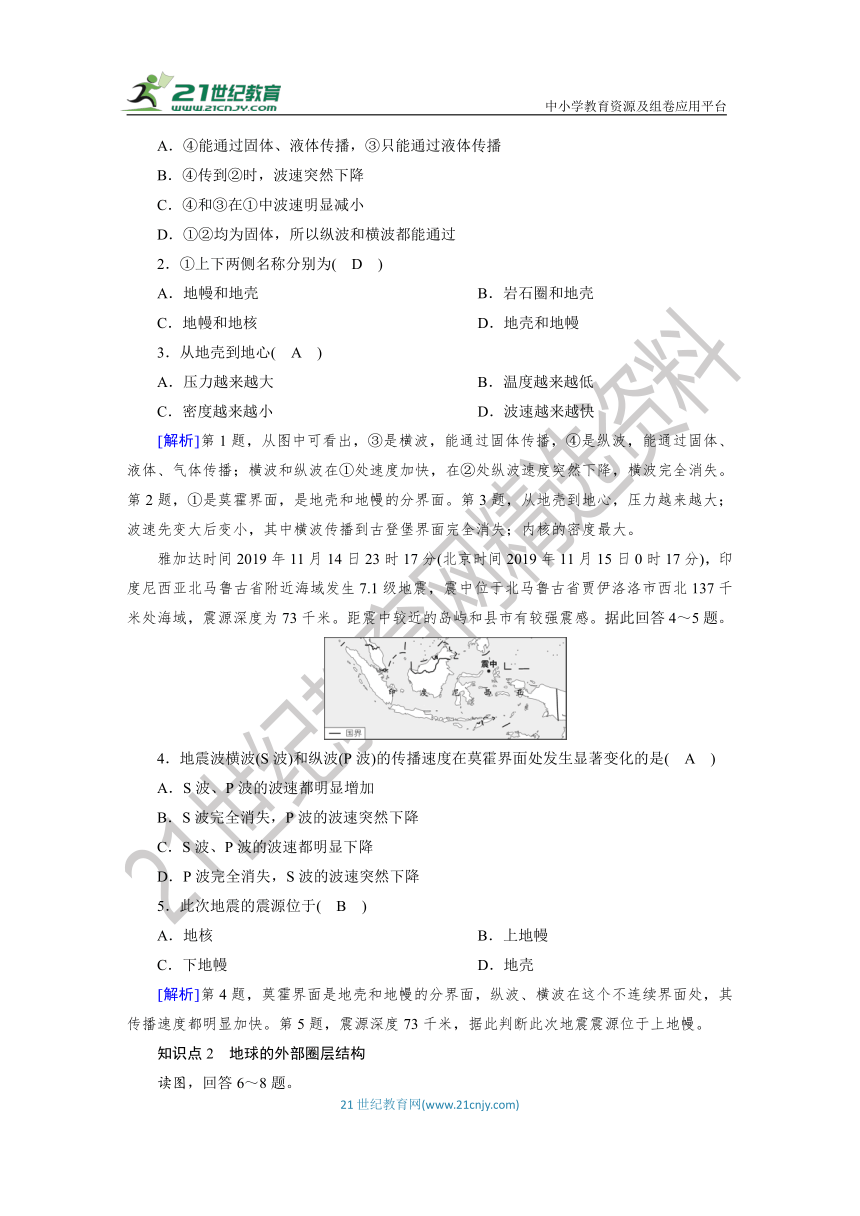

读图,回答6~8题。

6.②圈层的主体是( D )

A.河流 B.湖泊

C.冰川 D.海洋

7.①②③④四圈层中处于不断循环更新之中的是( B )

A.④ B.②

C.① D.③

8.③圈层中最活跃的因素是( D )

A.大气 B.水

C.土壤 D.生物

[解析]第6题,结合图示可知①为岩石圈,②为水圈,③为生物圈,④为大气圈。水圈的主体是海洋。第7题,水圈的水处于不间断的循环运动之中。第8题,生物圈中最活跃的是生物。

情境:据中国地震台网正式测定,2019年11月28日22时39分在缅甸发生5.2级地震,震源深度10千米,震中位于北纬23.07度,东经96.04度。如图。

(1)(区域认知)不丹和孟加拉国相比,哪个地区地壳较厚,原因是什么?

提示:不丹。不丹位于喜马拉雅山区,孟加拉国位于恒河三角洲,山区地壳厚,平原地壳薄。

(2)(综合思维)缅甸发生的本次地震震源位于地球内部的哪个圈层?

提示:地壳平均厚度17千米,陆地地壳较厚,该次地震震源深度10千米,震源位于地壳。

(限时45分钟,满分100分)

一、选择题(包括12个小题,每小题4分,共48分)

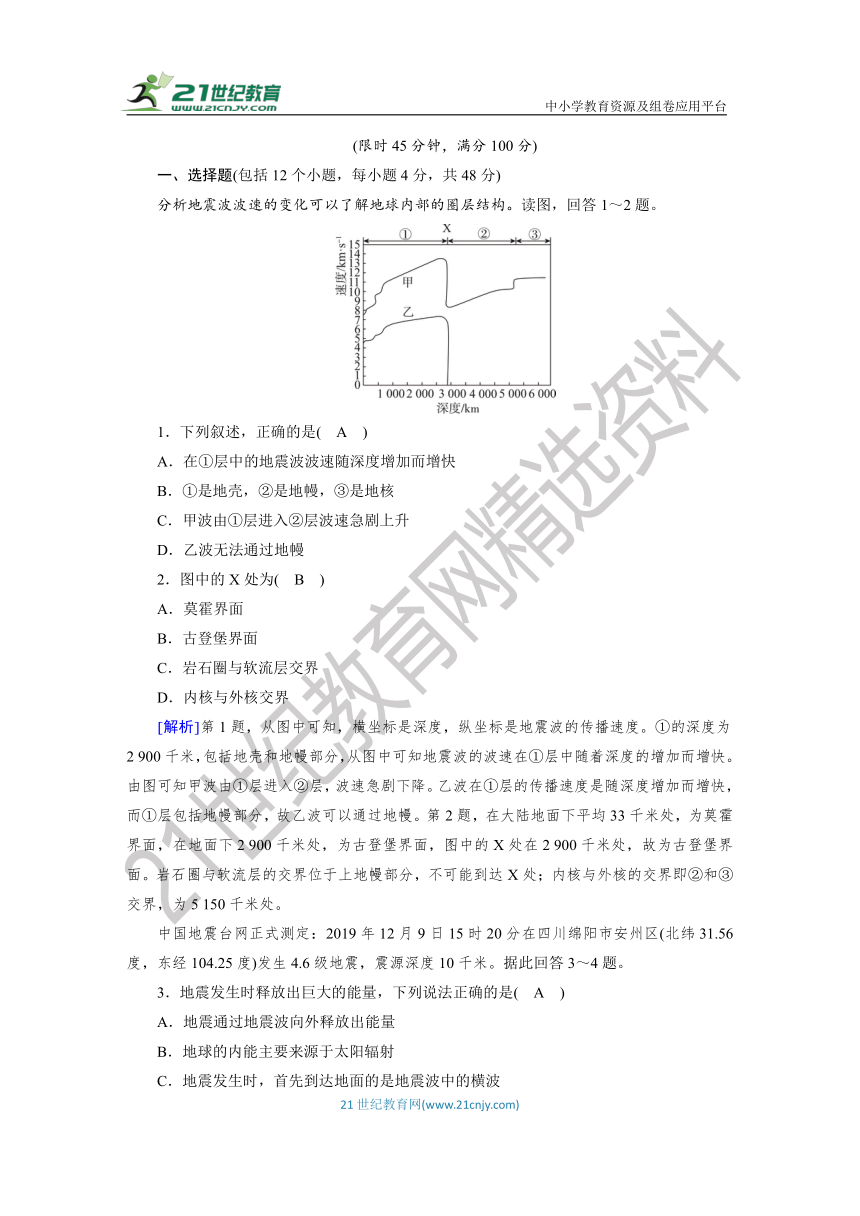

分析地震波波速的变化可以了解地球内部的圈层结构。读图,回答1~2题。

1.下列叙述,正确的是( A )

A.在①层中的地震波波速随深度增加而增快

B.①是地壳,②是地幔,③是地核

C.甲波由①层进入②层波速急剧上升

D.乙波无法通过地幔

2.图中的X处为( B )

A.莫霍界面

B.古登堡界面

C.岩石圈与软流层交界

D.内核与外核交界

[解析]第1题,从图中可知,横坐标是深度,纵坐标是地震波的传播速度。①的深度为2 900千米,包括地壳和地幔部分,从图中可知地震波的波速在①层中随着深度的增加而增快。由图可知甲波由①层进入②层,波速急剧下降。乙波在①层的传播速度是随深度增加而增快,而①层包括地幔部分,故乙波可以通过地幔。第2题,在大陆地面下平均33千米处,为莫霍界面,在地面下2 900千米处,为古登堡界面,图中的X处在2 900千米处,故为古登堡界面。岩石圈与软流层的交界位于上地幔部分,不可能到达X处;内核与外核的交界即②和③交界,为5 150千米处。

中国地震台网正式测定:2019年12月9日15时20分在四川绵阳市安州区(北纬31.56度,东经104.25度)发生4.6级地震,震源深度10千米。据此回答3~4题。

3.地震发生时释放出巨大的能量,下列说法正确的是( A )

A.地震通过地震波向外释放出能量

B.地球的内能主要来源于太阳辐射

C.地震发生时,首先到达地面的是地震波中的横波

D.发生在海洋中的强烈地震不会对人类产生危害

4.地震发生时,震区人们的感受是( D )

A.左右摇晃

B.上下颠簸

C.先左右摇晃,后上下颠簸

D.先上下颠簸,后左右摇晃

[解析]第3题,地震通过地震波向外释放出能量,当地震发生在海洋中时,由于地球内部能量的巨大释放,可能引起海啸等次生灾害,对人类产生危害。第4题,地震波的传播速度可用来判断物体的性质;纵波传播速度较快,所以地震时常感觉先上下颠簸,再左右摇晃。

冰岛是欧洲第二大岛,全岛11.5%的面积被冰川覆盖,但冰岛是世界上地热资源最丰富的国家,85%的冰岛人口利用地热取暖。读图,回答5~6题。

5.地热是来自地球内部的一种能量资源,一般认为它主要是地球内部熔岩的热量向地表传递产生的,这些熔岩主要分布在( B )

A.地壳 B.上地幔

C.下地幔 D.地核

6.有关熔岩所在圈层与地壳间界面的说法,正确的是( D )

A.该界面为古登堡界面

B.该界面处只有地震波的纵波能够穿过

C.该界面的地下深度在海洋上较大

D.地震波在该界面附近的传播速度明显加快

[解析]第5题,地下的岩浆主要位于软流层,该层分布于上地幔上部。第6题,地壳与地幔间的界面为莫霍界面,两种地震波均能在该界面附近通过;地震波由该界面向下传播速度明显加快;由于大陆地壳厚度大,因此该界面的地下深度在大陆部分更大。

下图为某一地区海拔与相应地壳厚度变化对比剖面图。读图,回答7~8题。

7.下列叙述正确的是( C )

A.大洋地壳一般比大陆地壳厚

B.莫霍界面以上为岩石圈

C.图中可以看出地壳厚度不均

D.莫霍界面是岩浆发源地

8.喜马拉雅山上有大量石灰岩分布,说明该地区( D )

A.目前变质作用强烈

B.冰川广布

C.有过强烈的火山喷发

D.曾经地势低洼

[解析]第7题,大洋地壳平均厚度约5~10千米,一般比大陆地壳薄。莫霍界面以上为地壳,是岩石圈的组成部分。图中可以看出地壳厚度不均,大陆地壳较厚。上地幔的软流层是岩浆发源地。第8题,喜马拉雅山上有大量石灰岩分布,石灰岩属于沉积岩,说明该地区曾经地势低洼,有沉积环境。变质作用形成的是变质岩。冰川广布与岩石类型无关。火山喷发形成的是岩浆岩。

下图为地球部分圈层示意图。读图,回答9~10题。

9.下列关于图中各圈层的叙述,正确的是( D )

A.水圈是连续且规则的圈层

B.生物圈位于水圈与岩石圈之间

C.大气圈内温度随高度增加而递增

D.岩石圈由上地幔顶部和地壳构成

10.关于图中四大圈层及其之间关系的叙述,正确的是( C )

①人类生存的环境与四大圈层密切相关 ②各圈层内部物质运动的能量都来自太阳辐射能 ③圈层之间相互作用和相互影响 ④圈层之间存在物质运动和能量交换

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.②④

[解析]第9题,图中各圈层中的水圈是连续但不规则的圈层。生物圈跨水圈、大气圈与岩石圈三个圈层。大气圈的对流层,温度随高度增加而递减。岩石圈由上地幔顶部和地壳构成。第10题,人类生存的环境与四大圈层密切相关,①正确。外部各圈层物质运动的能量来自太阳辐射能,内部圈层物质运动的能量主要来自地球内部,②错误。圈层之间相互作用和相互影响,③正确。圈层之间存在物质运动和能量交换,④正确。

“奇松、怪石、云海和温泉”被誉为黄山四绝。读图,回答11~12题。

11.“黄山四绝”反映了地球圈层的数量是( D )

A.1个 B.2个

C.3个 D.4个

12.代表地理环境中最活跃的圈层要素( A )

A.奇松 B.怪石

C.云海 D.温泉

[解析]第11题,奇松主要反映的是生物圈,怪石主要反映的是岩石圈,云海主要反映的是大气圈,温泉主要反映的是水圈,故“黄山四绝”反映了地球四大圈层。第12题,代表地理环境中最活跃的圈层要素应是生物圈的奇松。

二、非选择题(包括2个小题,共52分)

13.读地球圈层示意图,回答下列问题。(26分)

(1)在图上标出地壳、大气圈、水圈等圈层名称。(6分)

答案:

(2)地球外部圈层中,厚度最大的是大气圈,连续而不规则的圈层是水圈,其范围渗透到其他圈层之中的是生物圈。(6分)

(3)大气圈包围着地球,它的主要成分是氮气和氧气;水圈、大气圈、生物圈等圈层之间相互联系、相互渗透,共同构成人类赖以生存和发展的自然环境。(8分)

(4)请据图分析地壳厚度有什么特点,具体表现是什么?(6分)

答案:全球的地壳厚度是不均匀的,大陆地壳较厚,平均厚度为39~41千米,高原和高山地区的地壳更厚,可达60~70千米;大洋地壳较薄,平均只有5~10千米,各大洋的平均厚度也不相同。

[解析]第(1)题,地壳位于莫霍界面以上,结合大气圈、水圈的定义可判断三者在图中的位置。第(2)(3)题,地球的外部圈层包括大气圈、水圈、生物圈,在外部圈层中,大气圈厚度最大;水圈是一个连续但又不规则的圈层;生物圈渗透到其他圈层之中;圈层之间相互联系、相互渗透。第(4)题,由于地壳是地球表面一层薄薄的、由岩石组成的坚硬外壳,故在不同地区厚度不一,大陆部分较厚,大洋部分较薄。

14.读地球内部结构图,回答下列问题。(26分)

(1)地球内部圈层的名称:A和B是地壳,A和B+C是岩石圈,D是软流层,C+D+E是上地幔的一部分。(12分)

(2)不连续界面F是莫霍界面。(3分)

(3)地震波在经过界面F时速度发生了什么变化?(5分)

答案:地震波(纵波和横波)传播速度明显加快。

(4)A和B为什么厚度不均?(6分)

答案:地壳的厚度不均,A是大陆地壳,平均厚度大;B是大洋地壳,平均厚度只有几千米。

[解析]第(1)题,A是大陆地壳,B是大洋地壳,C是上地幔软流层以上,A+B+C构成岩石圈,D是软流层,C、D、E是地幔(上地幔)的一部分。第(2)题,F为地壳和地幔的分界面,为莫霍界面。第(3)题,地震波在莫霍界面速度明显加快。第(4)题,大陆地壳较厚,大洋地壳较薄。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

第四节 地球的圈层结构

根据概念凝练,辨析表述正误(正确的打“√”,错误的打“×”)

概念1 地震波的波速因通过物质不同而不同。

(1)横波波速快,纵波波速慢。 ( × )

提示:地震波传播速度,横波较慢,纵波较快。

(2)横波能够在固体、液体和气体中传播。 ( × )

提示:横波只能在固体中传播,纵波能够在不同状态的物质中传播。

(3)当地震发生时,最先感受到的是左右摇晃。 ( × )

提示:因纵波速度快,因此最先感受到的是上下颠簸。

概念2 地震波波速突然出现变化的面叫不连续面。

(4)地球内部的不连续面是一个平面。 ( × )

提示:由于地球是球体,因此不连续面是一个球面。

(5)在莫霍界面横波和纵波的速度明显加快。 ( √ )

提示:在莫霍界面横波和纵波速度加快,在古登堡界面横波消失,纵波速度下降。

(6)莫霍界面在大陆地下平均33千米处。 ( √ )

提示:莫霍界面在大陆地下平均33千米处,不同地区有所差异,海洋中莫霍界面较浅。

概念3 上地幔顶部和地壳都由坚硬的岩石组成,合称岩石圈。

(7)岩石圈位于莫霍界面以上。 ( × )

提示:岩石圈位于软流层以上。

(8)岩石圈由上地幔和地壳组成。 ( × )

提示:岩石圈是由上地幔软流层以上的部分和地壳组成的。

(9)地球板块的运动与岩石圈有关。 ( √ )

提示:软流层以上的岩石圈分为不同的板块,因此板块运动与岩石圈有关。

知识点1 地球的内部圈层结构

[2020·井冈山高一检测]下图是地震波速度和地球构造图。据图回答1~3题。

1.关于地震波的叙述,正确的是( B )

A.④能通过固体、液体传播,③只能通过液体传播

B.④传到②时,波速突然下降

C.④和③在①中波速明显减小

D.①②均为固体,所以纵波和横波都能通过

2.①上下两侧名称分别为( D )

A.地幔和地壳 B.岩石圈和地壳

C.地幔和地核 D.地壳和地幔

3.从地壳到地心( A )

A.压力越来越大 B.温度越来越低

C.密度越来越小 D.波速越来越快

[解析]第1题,从图中可看出,③是横波,能通过固体传播,④是纵波,能通过固体、液体、气体传播;横波和纵波在①处速度加快,在②处纵波速度突然下降,横波完全消失。第2题,①是莫霍界面,是地壳和地幔的分界面。第3题,从地壳到地心,压力越来越大;波速先变大后变小,其中横波传播到古登堡界面完全消失;内核的密度最大。

雅加达时间2019年11月14日23时17分(北京时间2019年11月15日0时17分),印度尼西亚北马鲁古省附近海域发生7.1级地震,震中位于北马鲁古省贾伊洛洛市西北137千米处海域,震源深度为73千米。距震中较近的岛屿和县市有较强震感。据此回答4~5题。

4.地震波横波(S波)和纵波(P波)的传播速度在莫霍界面处发生显著变化的是( A )

A.S波、P波的波速都明显增加

B.S波完全消失,P波的波速突然下降

C.S波、P波的波速都明显下降

D.P波完全消失,S波的波速突然下降

5.此次地震的震源位于( B )

A.地核 B.上地幔

C.下地幔 D.地壳

[解析]第4题,莫霍界面是地壳和地幔的分界面,纵波、横波在这个不连续界面处,其传播速度都明显加快。第5题,震源深度73千米,据此判断此次地震震源位于上地幔。

知识点2 地球的外部圈层结构

读图,回答6~8题。

6.②圈层的主体是( D )

A.河流 B.湖泊

C.冰川 D.海洋

7.①②③④四圈层中处于不断循环更新之中的是( B )

A.④ B.②

C.① D.③

8.③圈层中最活跃的因素是( D )

A.大气 B.水

C.土壤 D.生物

[解析]第6题,结合图示可知①为岩石圈,②为水圈,③为生物圈,④为大气圈。水圈的主体是海洋。第7题,水圈的水处于不间断的循环运动之中。第8题,生物圈中最活跃的是生物。

情境:据中国地震台网正式测定,2019年11月28日22时39分在缅甸发生5.2级地震,震源深度10千米,震中位于北纬23.07度,东经96.04度。如图。

(1)(区域认知)不丹和孟加拉国相比,哪个地区地壳较厚,原因是什么?

提示:不丹。不丹位于喜马拉雅山区,孟加拉国位于恒河三角洲,山区地壳厚,平原地壳薄。

(2)(综合思维)缅甸发生的本次地震震源位于地球内部的哪个圈层?

提示:地壳平均厚度17千米,陆地地壳较厚,该次地震震源深度10千米,震源位于地壳。

(限时45分钟,满分100分)

一、选择题(包括12个小题,每小题4分,共48分)

分析地震波波速的变化可以了解地球内部的圈层结构。读图,回答1~2题。

1.下列叙述,正确的是( A )

A.在①层中的地震波波速随深度增加而增快

B.①是地壳,②是地幔,③是地核

C.甲波由①层进入②层波速急剧上升

D.乙波无法通过地幔

2.图中的X处为( B )

A.莫霍界面

B.古登堡界面

C.岩石圈与软流层交界

D.内核与外核交界

[解析]第1题,从图中可知,横坐标是深度,纵坐标是地震波的传播速度。①的深度为2 900千米,包括地壳和地幔部分,从图中可知地震波的波速在①层中随着深度的增加而增快。由图可知甲波由①层进入②层,波速急剧下降。乙波在①层的传播速度是随深度增加而增快,而①层包括地幔部分,故乙波可以通过地幔。第2题,在大陆地面下平均33千米处,为莫霍界面,在地面下2 900千米处,为古登堡界面,图中的X处在2 900千米处,故为古登堡界面。岩石圈与软流层的交界位于上地幔部分,不可能到达X处;内核与外核的交界即②和③交界,为5 150千米处。

中国地震台网正式测定:2019年12月9日15时20分在四川绵阳市安州区(北纬31.56度,东经104.25度)发生4.6级地震,震源深度10千米。据此回答3~4题。

3.地震发生时释放出巨大的能量,下列说法正确的是( A )

A.地震通过地震波向外释放出能量

B.地球的内能主要来源于太阳辐射

C.地震发生时,首先到达地面的是地震波中的横波

D.发生在海洋中的强烈地震不会对人类产生危害

4.地震发生时,震区人们的感受是( D )

A.左右摇晃

B.上下颠簸

C.先左右摇晃,后上下颠簸

D.先上下颠簸,后左右摇晃

[解析]第3题,地震通过地震波向外释放出能量,当地震发生在海洋中时,由于地球内部能量的巨大释放,可能引起海啸等次生灾害,对人类产生危害。第4题,地震波的传播速度可用来判断物体的性质;纵波传播速度较快,所以地震时常感觉先上下颠簸,再左右摇晃。

冰岛是欧洲第二大岛,全岛11.5%的面积被冰川覆盖,但冰岛是世界上地热资源最丰富的国家,85%的冰岛人口利用地热取暖。读图,回答5~6题。

5.地热是来自地球内部的一种能量资源,一般认为它主要是地球内部熔岩的热量向地表传递产生的,这些熔岩主要分布在( B )

A.地壳 B.上地幔

C.下地幔 D.地核

6.有关熔岩所在圈层与地壳间界面的说法,正确的是( D )

A.该界面为古登堡界面

B.该界面处只有地震波的纵波能够穿过

C.该界面的地下深度在海洋上较大

D.地震波在该界面附近的传播速度明显加快

[解析]第5题,地下的岩浆主要位于软流层,该层分布于上地幔上部。第6题,地壳与地幔间的界面为莫霍界面,两种地震波均能在该界面附近通过;地震波由该界面向下传播速度明显加快;由于大陆地壳厚度大,因此该界面的地下深度在大陆部分更大。

下图为某一地区海拔与相应地壳厚度变化对比剖面图。读图,回答7~8题。

7.下列叙述正确的是( C )

A.大洋地壳一般比大陆地壳厚

B.莫霍界面以上为岩石圈

C.图中可以看出地壳厚度不均

D.莫霍界面是岩浆发源地

8.喜马拉雅山上有大量石灰岩分布,说明该地区( D )

A.目前变质作用强烈

B.冰川广布

C.有过强烈的火山喷发

D.曾经地势低洼

[解析]第7题,大洋地壳平均厚度约5~10千米,一般比大陆地壳薄。莫霍界面以上为地壳,是岩石圈的组成部分。图中可以看出地壳厚度不均,大陆地壳较厚。上地幔的软流层是岩浆发源地。第8题,喜马拉雅山上有大量石灰岩分布,石灰岩属于沉积岩,说明该地区曾经地势低洼,有沉积环境。变质作用形成的是变质岩。冰川广布与岩石类型无关。火山喷发形成的是岩浆岩。

下图为地球部分圈层示意图。读图,回答9~10题。

9.下列关于图中各圈层的叙述,正确的是( D )

A.水圈是连续且规则的圈层

B.生物圈位于水圈与岩石圈之间

C.大气圈内温度随高度增加而递增

D.岩石圈由上地幔顶部和地壳构成

10.关于图中四大圈层及其之间关系的叙述,正确的是( C )

①人类生存的环境与四大圈层密切相关 ②各圈层内部物质运动的能量都来自太阳辐射能 ③圈层之间相互作用和相互影响 ④圈层之间存在物质运动和能量交换

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.②④

[解析]第9题,图中各圈层中的水圈是连续但不规则的圈层。生物圈跨水圈、大气圈与岩石圈三个圈层。大气圈的对流层,温度随高度增加而递减。岩石圈由上地幔顶部和地壳构成。第10题,人类生存的环境与四大圈层密切相关,①正确。外部各圈层物质运动的能量来自太阳辐射能,内部圈层物质运动的能量主要来自地球内部,②错误。圈层之间相互作用和相互影响,③正确。圈层之间存在物质运动和能量交换,④正确。

“奇松、怪石、云海和温泉”被誉为黄山四绝。读图,回答11~12题。

11.“黄山四绝”反映了地球圈层的数量是( D )

A.1个 B.2个

C.3个 D.4个

12.代表地理环境中最活跃的圈层要素( A )

A.奇松 B.怪石

C.云海 D.温泉

[解析]第11题,奇松主要反映的是生物圈,怪石主要反映的是岩石圈,云海主要反映的是大气圈,温泉主要反映的是水圈,故“黄山四绝”反映了地球四大圈层。第12题,代表地理环境中最活跃的圈层要素应是生物圈的奇松。

二、非选择题(包括2个小题,共52分)

13.读地球圈层示意图,回答下列问题。(26分)

(1)在图上标出地壳、大气圈、水圈等圈层名称。(6分)

答案:

(2)地球外部圈层中,厚度最大的是大气圈,连续而不规则的圈层是水圈,其范围渗透到其他圈层之中的是生物圈。(6分)

(3)大气圈包围着地球,它的主要成分是氮气和氧气;水圈、大气圈、生物圈等圈层之间相互联系、相互渗透,共同构成人类赖以生存和发展的自然环境。(8分)

(4)请据图分析地壳厚度有什么特点,具体表现是什么?(6分)

答案:全球的地壳厚度是不均匀的,大陆地壳较厚,平均厚度为39~41千米,高原和高山地区的地壳更厚,可达60~70千米;大洋地壳较薄,平均只有5~10千米,各大洋的平均厚度也不相同。

[解析]第(1)题,地壳位于莫霍界面以上,结合大气圈、水圈的定义可判断三者在图中的位置。第(2)(3)题,地球的外部圈层包括大气圈、水圈、生物圈,在外部圈层中,大气圈厚度最大;水圈是一个连续但又不规则的圈层;生物圈渗透到其他圈层之中;圈层之间相互联系、相互渗透。第(4)题,由于地壳是地球表面一层薄薄的、由岩石组成的坚硬外壳,故在不同地区厚度不一,大陆部分较厚,大洋部分较薄。

14.读地球内部结构图,回答下列问题。(26分)

(1)地球内部圈层的名称:A和B是地壳,A和B+C是岩石圈,D是软流层,C+D+E是上地幔的一部分。(12分)

(2)不连续界面F是莫霍界面。(3分)

(3)地震波在经过界面F时速度发生了什么变化?(5分)

答案:地震波(纵波和横波)传播速度明显加快。

(4)A和B为什么厚度不均?(6分)

答案:地壳的厚度不均,A是大陆地壳,平均厚度大;B是大洋地壳,平均厚度只有几千米。

[解析]第(1)题,A是大陆地壳,B是大洋地壳,C是上地幔软流层以上,A+B+C构成岩石圈,D是软流层,C、D、E是地幔(上地幔)的一部分。第(2)题,F为地壳和地幔的分界面,为莫霍界面。第(3)题,地震波在莫霍界面速度明显加快。第(4)题,大陆地壳较厚,大洋地壳较薄。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里