人教版体育与健康四年级 6.1《篮球行进间运球》(水平二)教案

文档属性

| 名称 | 人教版体育与健康四年级 6.1《篮球行进间运球》(水平二)教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 187.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 体育与健康 | ||

| 更新时间 | 2021-01-14 21:40:26 | ||

图片预览

文档简介

《篮球行进间运球》教学设计

(水平二)

一、育人目标

课堂教学是落实立德树人根本任务的主要渠道,课堂教学质量事关学生健康成长,事关国家发展,事关名族未来。为深入贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》等有关文件精神和教育部党组要求,进一步落实新人文教育理念,突出体育课堂教学的趣味性和有效性,通过多种练习方式,采用多种教学方法,促进学生身心健康发展,注重培养学生动作与节奏配合的能力及终生体育意识,关注学生在学习过程中形成良好的学习行为与习惯,与人相处的协作能力。

二、教材分析

2021年,教育部提出一体化体育课堂建设(立定跳远、长跑;三大球;上肢力量),其中三大球占很重要的比例,这次我选择的教材就是三大球中的篮球,而篮球中,行进间运球属于非常重要的基本技术。然而往往大部分学生都是进入初中以后,才开始学习接触篮球,就造成了很多的问题。本单元力求通过有趣的篮球课程,发展学生的身体协调性,培养同伴合作意识和竞争精神,提前培养对篮球的球感,为新中考打下牢固的基础,同时也让学生喜欢上体育运球,发展学生终生运动。

三、学生分析

水平二的孩子,身体发展正处于身高快速增长和力量发展不协调的阶段,体育学习能力有差异性,大部分学生没有学习过篮球,少部分的学生接触过篮球。多数孩子处于9岁左右的阶段,兴趣爱好广泛喜欢挑战,好奇心强但持久学习不够,注意力集中时间太短,如何培养学生对篮球运动的兴趣,合理地教会孩子们科学练习的方法,形成终生体育意识尤为重要。

教学方法

讲解示范法、游戏法、分组练习法

安全预案

1.如果在练习过程中造成学生关节和肌肉的伤害。

处理方法:关节和肌肉的受伤应急处理方法,报校医。

2.如果在练习过程中造成学生碰撞或其他损伤。

处理方法:先观察伤害,应急处理,调整教学的组织方式

3.如果因为天气或者季节原因造成学生不适应。。。。

处理方法:安排见习和休息,并送校医。

4.如遇学生在体育活动中休克、昏厥、痉挛。

处理方法:依照急救的6步法,报校医。

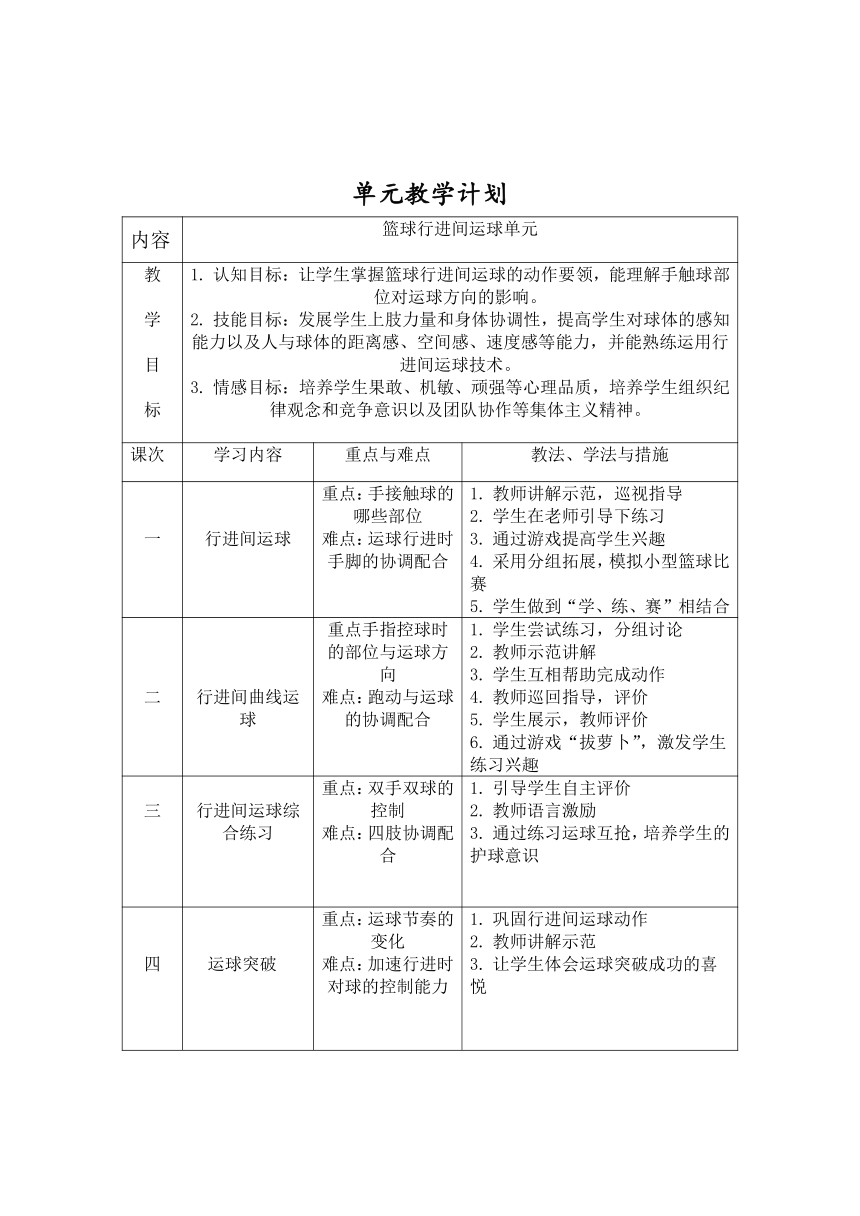

单元教学计划

内容

篮球行进间运球单元

教学

目

标

认知目标:让学生掌握篮球行进间运球的动作要领,能理解手触球部位对运球方向的影响。技能目标:发展学生上肢力量和身体协调性,提高学生对球体的感知能力以及人与球体的距离感、空间感、速度感等能力,并能熟练运用行进间运球技术。情感目标:培养学生果敢、机敏、顽强等心理品质,培养学生组织纪律观念和竞争意识以及团队协作等集体主义精神。

课次

学习内容

重点与难点

教法、学法与措施

一

行进间运球

重点:手接触球的哪些部位难点:运球行进时手脚的协调配合

教师讲解示范,巡视指导学生在老师引导下练习通过游戏提高学生兴趣采用分组拓展,模拟小型篮球比赛学生做到“学、练、赛”相结合

二

行进间曲线运球

重点手指控球时的部位与运球方向难点:跑动与运球的协调配合

学生尝试练习,分组讨论教师示范讲解学生互相帮助完成动作教师巡回指导,评价学生展示,教师评价通过游戏“拔萝卜”,激发学生练习兴趣

三

行进间运球综合练习

重点:双手双球的控制难点:四肢协调配合

引导学生自主评价教师语言激励通过练习运球互抢,培养学生的护球意识

四

运球突破

重点:运球节奏的变化难点:加速行进时对球的控制能力

巩固行进间运球动作教师讲解示范让学生体会运球突破成功的喜悦

第一课时教案

授课班级:水平二

人数:20

授课教师:蒋鑫

指导教师:郭云峰、陈斌

教学内容

《篮球行进间运球》

重点

手接触球的哪些部位

难点

运球行进时上下肢的协调配合

教学目标

通过教学,使学生了解行进间运球的按压球部位,初步体会行进间运球技术动作。通过行进间运球练习,发展学生身体的协调性和灵敏性。通过分小组拓展练习,将“学、练、赛”结合运用,让学生体验小型篮球比赛带来的乐趣。

常规导入

一、课堂常规师生问好宣布课的内容、目标及要求

1、师生相互问好2、宣布课的内容、目标及要求

组织:(图一)要求:站队静、齐;

二、复习原地运球(游戏:石头剪刀布)2人一组运球“剪刀、石头、布”游戏方法:两人面对面,右手做原地运球,左手做石头剪刀布,输的同学需要绕赢的同学一圈,然后继续进行。三轮以后交换,左手运球,右手做石头剪刀布。三、学习行进间运球教师提出1个问题“怎么样让球跟着你走呢?”2、学生体验练习3、利用多媒体观察学生的动作并回答问题4、整体练习5、分小组拓展,模拟小型篮球比赛

1、教师讲解示范游戏规则和方法2、学生认真听并仔细观察3、教师组织学生进行游戏4、教师巡视指导5、鼓励学生大胆进行游戏,教师进行评价认真观看视频请视频中的小朋友来做交流并回答问题教师做示范动作学生开始整体练习分小组进行拓展

①教师讲解拓展的要求和规则

②学生分组进行练习

组织:图一(图一)组织:如图二(图二)

结束部分教师点评并强调这节课的重点师生再见

采用问答的方式(老师问,学生答)学生仔细听并思考

组织:如图一

课后反思

(水平二)

一、育人目标

课堂教学是落实立德树人根本任务的主要渠道,课堂教学质量事关学生健康成长,事关国家发展,事关名族未来。为深入贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》等有关文件精神和教育部党组要求,进一步落实新人文教育理念,突出体育课堂教学的趣味性和有效性,通过多种练习方式,采用多种教学方法,促进学生身心健康发展,注重培养学生动作与节奏配合的能力及终生体育意识,关注学生在学习过程中形成良好的学习行为与习惯,与人相处的协作能力。

二、教材分析

2021年,教育部提出一体化体育课堂建设(立定跳远、长跑;三大球;上肢力量),其中三大球占很重要的比例,这次我选择的教材就是三大球中的篮球,而篮球中,行进间运球属于非常重要的基本技术。然而往往大部分学生都是进入初中以后,才开始学习接触篮球,就造成了很多的问题。本单元力求通过有趣的篮球课程,发展学生的身体协调性,培养同伴合作意识和竞争精神,提前培养对篮球的球感,为新中考打下牢固的基础,同时也让学生喜欢上体育运球,发展学生终生运动。

三、学生分析

水平二的孩子,身体发展正处于身高快速增长和力量发展不协调的阶段,体育学习能力有差异性,大部分学生没有学习过篮球,少部分的学生接触过篮球。多数孩子处于9岁左右的阶段,兴趣爱好广泛喜欢挑战,好奇心强但持久学习不够,注意力集中时间太短,如何培养学生对篮球运动的兴趣,合理地教会孩子们科学练习的方法,形成终生体育意识尤为重要。

教学方法

讲解示范法、游戏法、分组练习法

安全预案

1.如果在练习过程中造成学生关节和肌肉的伤害。

处理方法:关节和肌肉的受伤应急处理方法,报校医。

2.如果在练习过程中造成学生碰撞或其他损伤。

处理方法:先观察伤害,应急处理,调整教学的组织方式

3.如果因为天气或者季节原因造成学生不适应。。。。

处理方法:安排见习和休息,并送校医。

4.如遇学生在体育活动中休克、昏厥、痉挛。

处理方法:依照急救的6步法,报校医。

单元教学计划

内容

篮球行进间运球单元

教学

目

标

认知目标:让学生掌握篮球行进间运球的动作要领,能理解手触球部位对运球方向的影响。技能目标:发展学生上肢力量和身体协调性,提高学生对球体的感知能力以及人与球体的距离感、空间感、速度感等能力,并能熟练运用行进间运球技术。情感目标:培养学生果敢、机敏、顽强等心理品质,培养学生组织纪律观念和竞争意识以及团队协作等集体主义精神。

课次

学习内容

重点与难点

教法、学法与措施

一

行进间运球

重点:手接触球的哪些部位难点:运球行进时手脚的协调配合

教师讲解示范,巡视指导学生在老师引导下练习通过游戏提高学生兴趣采用分组拓展,模拟小型篮球比赛学生做到“学、练、赛”相结合

二

行进间曲线运球

重点手指控球时的部位与运球方向难点:跑动与运球的协调配合

学生尝试练习,分组讨论教师示范讲解学生互相帮助完成动作教师巡回指导,评价学生展示,教师评价通过游戏“拔萝卜”,激发学生练习兴趣

三

行进间运球综合练习

重点:双手双球的控制难点:四肢协调配合

引导学生自主评价教师语言激励通过练习运球互抢,培养学生的护球意识

四

运球突破

重点:运球节奏的变化难点:加速行进时对球的控制能力

巩固行进间运球动作教师讲解示范让学生体会运球突破成功的喜悦

第一课时教案

授课班级:水平二

人数:20

授课教师:蒋鑫

指导教师:郭云峰、陈斌

教学内容

《篮球行进间运球》

重点

手接触球的哪些部位

难点

运球行进时上下肢的协调配合

教学目标

通过教学,使学生了解行进间运球的按压球部位,初步体会行进间运球技术动作。通过行进间运球练习,发展学生身体的协调性和灵敏性。通过分小组拓展练习,将“学、练、赛”结合运用,让学生体验小型篮球比赛带来的乐趣。

常规导入

一、课堂常规师生问好宣布课的内容、目标及要求

1、师生相互问好2、宣布课的内容、目标及要求

组织:(图一)要求:站队静、齐;

二、复习原地运球(游戏:石头剪刀布)2人一组运球“剪刀、石头、布”游戏方法:两人面对面,右手做原地运球,左手做石头剪刀布,输的同学需要绕赢的同学一圈,然后继续进行。三轮以后交换,左手运球,右手做石头剪刀布。三、学习行进间运球教师提出1个问题“怎么样让球跟着你走呢?”2、学生体验练习3、利用多媒体观察学生的动作并回答问题4、整体练习5、分小组拓展,模拟小型篮球比赛

1、教师讲解示范游戏规则和方法2、学生认真听并仔细观察3、教师组织学生进行游戏4、教师巡视指导5、鼓励学生大胆进行游戏,教师进行评价认真观看视频请视频中的小朋友来做交流并回答问题教师做示范动作学生开始整体练习分小组进行拓展

①教师讲解拓展的要求和规则

②学生分组进行练习

组织:图一(图一)组织:如图二(图二)

结束部分教师点评并强调这节课的重点师生再见

采用问答的方式(老师问,学生答)学生仔细听并思考

组织:如图一

课后反思

同课章节目录

- 第一章 课程目标

- 第二章 教学内容及课时分配示例

- 第三章 教学目标与教学内容和实施建议

- 第一节 安全运动促健康

- 第二节 运动前后的饮食卫生

- 第三节 营养不良与肥胖

- 第四节 《国家学生体质健康标准》的意义和要求

- 第五节 用眼卫生

- 第六节 呼吸道传染病的预防

- 第四章 基本身体活动

- 第一节 跑

- 第二节 跳跃

- 第三节 投掷

- 第五章 体操类活动

- 第一节 队列与队形

- 第二节 基本体操

- 第三节 技巧

- 第四节 器械体操

- 第五节 韵律活动和舞蹈

- 第六章 球类活动

- 第一节 小篮球

- 第二节 小足球

- 第三节 乒乓球

- 第七章 武术

- 第八章 民族民间体育活动

- 第九章 游泳

- 第十章 三、四年级体育与健康学习评价及建议

- 第十一章 水平二体育与健康教学工作计划的制订与示例

- 第十二章 体育与健康教学经验交流