苏科版七年级上册 6.1食物链测试题(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 苏科版七年级上册 6.1食物链测试题(word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 193.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏科版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-01-15 15:23:24 | ||

图片预览

文档简介

苏科版七年级上册6.1食物链

一、选择题(本大题共24小题,共48分)

下列关于生态系统的描述中,正确的一项是(

)

A.

一片森林中的所有动物,植物、微生物构成森林生态系统

B.

生态系统中的能量是沿着食物链和食物网流动的

C.

在一个生态系统中,各种生物的数量是恒定不变的

D.

生态系统的自动调节能力是无限度的

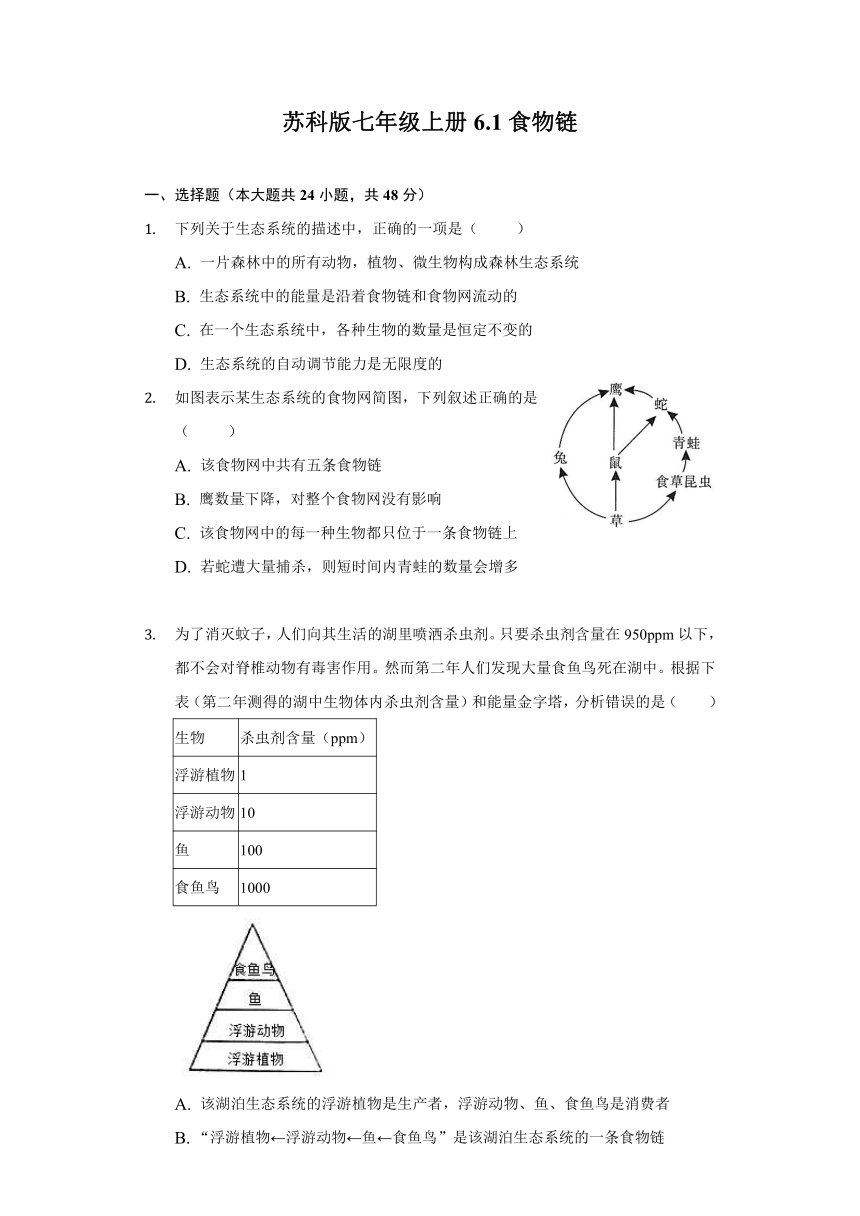

如图表示某生态系统的食物网简图,下列叙述正确的是(

)

A.

该食物网中共有五条食物链

B.

鹰数量下降,对整个食物网没有影响

C.

该食物网中的每一种生物都只位于一条食物链上

D.

若蛇遭大量捕杀,则短时间内青蛙的数量会增多

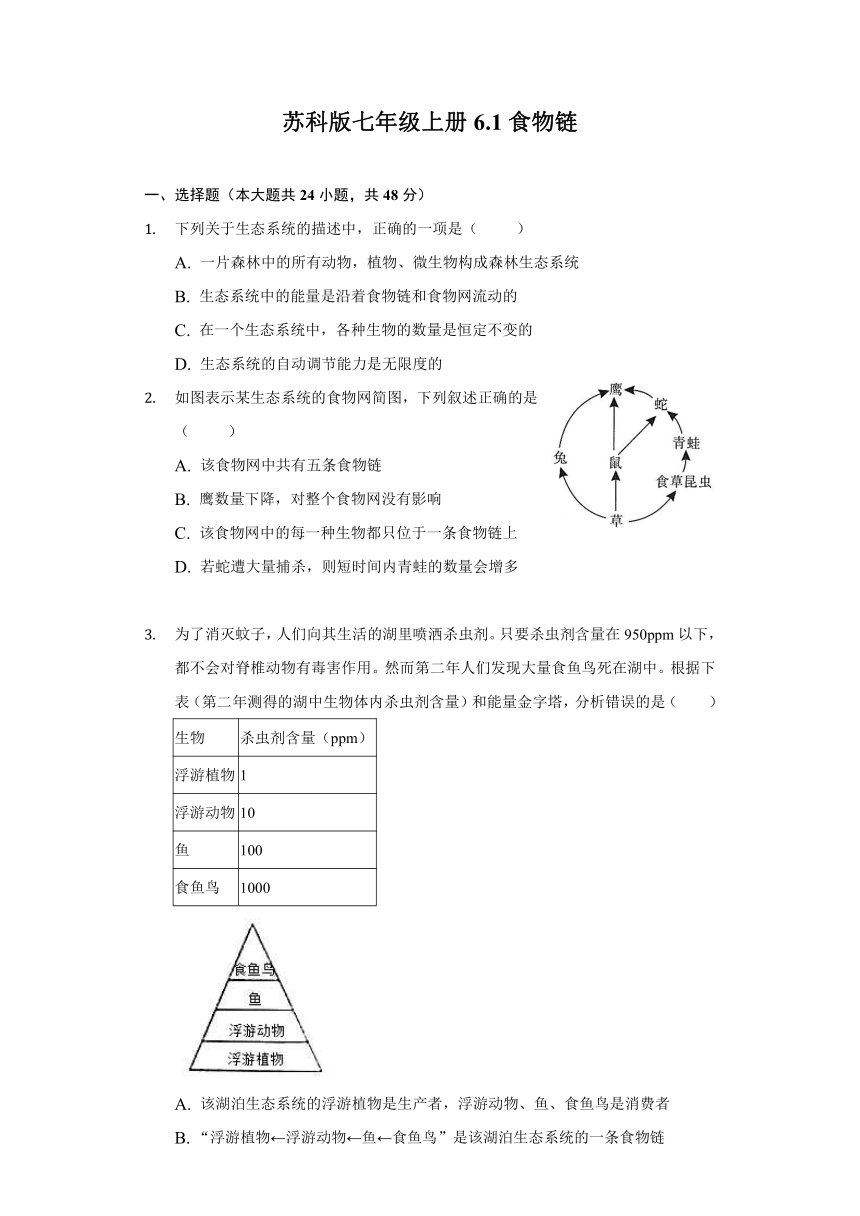

为了消灭蚊子,人们向其生活的湖里喷洒杀虫剂。只要杀虫剂含量在950ppm以下,都不会对脊椎动物有毒害作用。然而第二年人们发现大量食鱼鸟死在湖中。根据下表(第二年测得的湖中生物体内杀虫剂含量)和能量金字塔,分析错误的是( )

生物

杀虫剂含量(ppm)

浮游植物

1

浮游动物

10

鱼

100

食鱼鸟

1000

???????

A.

该湖泊生态系统的浮游植物是生产者,浮游动物、鱼、食鱼鸟是消费者

B.

“浮游植物←浮游动物←鱼←食鱼鸟”是该湖泊生态系统的一条食物链

C.

由能量金字塔可推断能量在沿食物链流动的过程中逐级递减

D.

食鱼鸟营养级别最高,杀虫剂通过食物链在其体内积累超过致死量

下列对“生物圈是一个统一的整体”观点的理解,错误的是(

)

A.

生态系统中生物之间相互联系

B.

生态系统多样并且相互联系

C.

各类生态系统共用阳光、空气等

D.

每种生物都能在不同生态系统中存在

成语“螳螂捕蝉,黄雀在后”中没描述,但在食物链中存在的成分是(

)

A.

非生物成分

B.

生产者

C.

消费者

D.

分解者

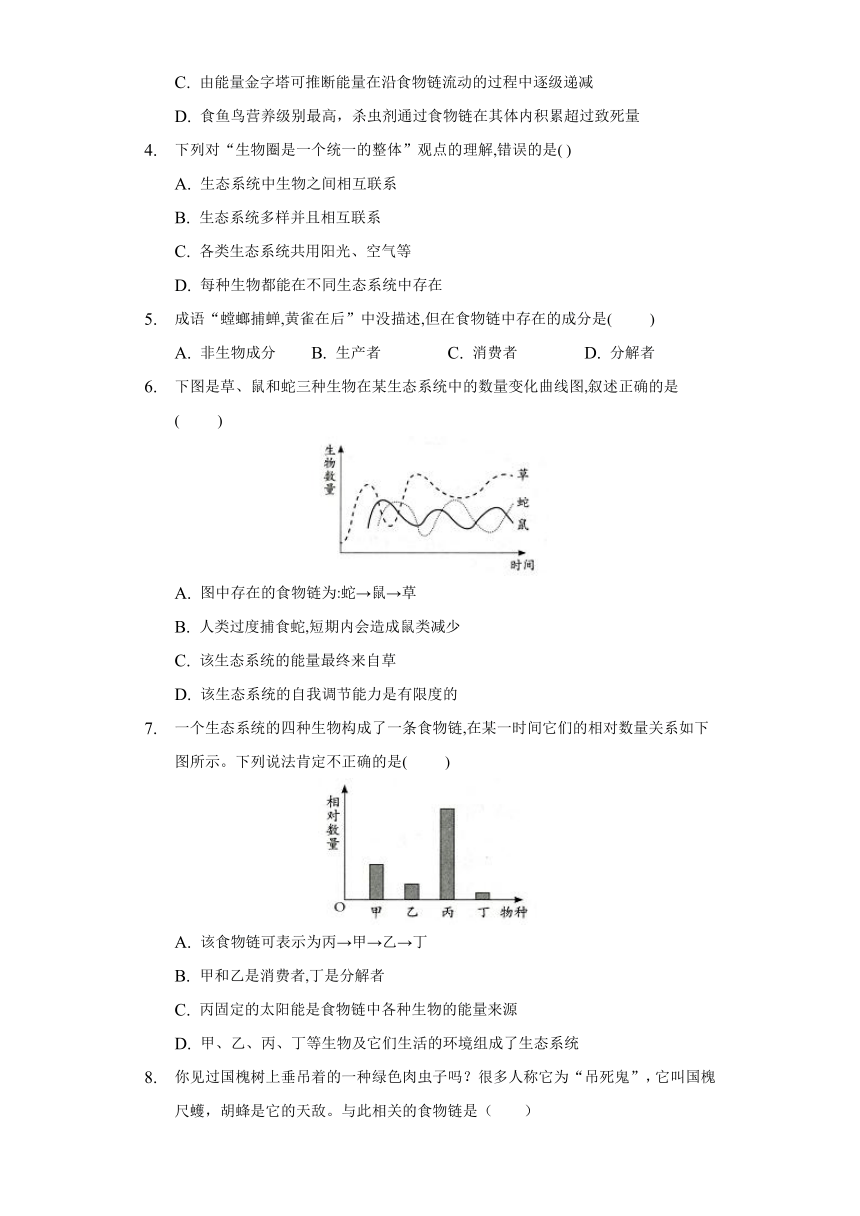

下图是草、鼠和蛇三种生物在某生态系统中的数量变化曲线图,叙述正确的是(

)

A.

图中存在的食物链为:蛇→鼠→草

B.

人类过度捕食蛇,短期内会造成鼠类减少

C.

该生态系统的能量最终来自草

D.

该生态系统的自我调节能力是有限度的

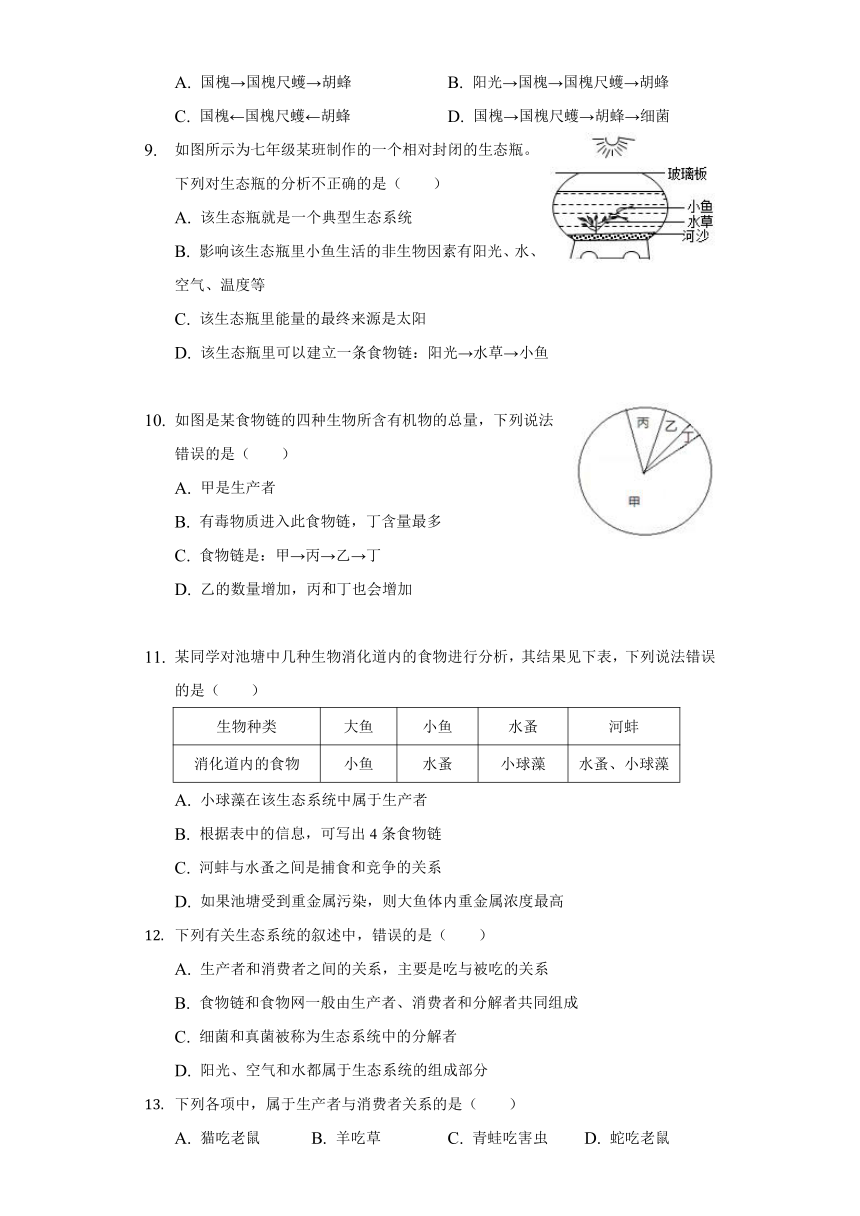

一个生态系统的四种生物构成了一条食物链,在某一时间它们的相对数量关系如下图所示。下列说法肯定不正确的是(

)

A.

该食物链可表示为丙→甲→乙→丁

B.

甲和乙是消费者,丁是分解者

C.

丙固定的太阳能是食物链中各种生物的能量来源

D.

甲、乙、丙、丁等生物及它们生活的环境组成了生态系统

你见过国槐树上垂吊着的一种绿色肉虫子吗?很多人称它为“吊死鬼”,它叫国槐尺蠖,胡蜂是它的天敌。与此相关的食物链是( )

A.

国槐→国槐尺蠖→胡蜂

B.

阳光→国槐→国槐尺蠖→胡蜂

C.

国槐←国槐尺蠖←胡蜂

D.

国槐→国槐尺蠖→胡蜂→细菌

如图所示为七年级某班制作的一个相对封闭的生态瓶。下列对生态瓶的分析不正确的是( )

A.

该生态瓶就是一个典型生态系统

B.

影响该生态瓶里小鱼生活的非生物因素有阳光、水、空气、温度等

C.

该生态瓶里能量的最终来源是太阳

D.

该生态瓶里可以建立一条食物链:阳光→水草→小鱼

如图是某食物链的四种生物所含有机物的总量,下列说法错误的是( )

A.

甲是生产者

B.

有毒物质进入此食物链,丁含量最多

C.

食物链是:甲→丙→乙→丁

D.

乙的数量增加,丙和丁也会增加

某同学对池塘中几种生物消化道内的食物进行分析,其结果见下表,下列说法错误的是( )

生物种类

大鱼

小鱼

水蚤

河蚌

消化道内的食物

小鱼

水蚤

小球藻

水蚤、小球藻

A.

小球藻在该生态系统中属于生产者

B.

根据表中的信息,可写出4条食物链

C.

河蚌与水蚤之间是捕食和竞争的关系

D.

如果池塘受到重金属污染,则大鱼体内重金属浓度最高

下列有关生态系统的叙述中,错误的是( )

A.

生产者和消费者之间的关系,主要是吃与被吃的关系

B.

食物链和食物网一般由生产者、消费者和分解者共同组成

C.

细菌和真菌被称为生态系统中的分解者

D.

阳光、空气和水都属于生态系统的组成部分

下列各项中,属于生产者与消费者关系的是(

)

A.

猫吃老鼠

B.

羊吃草

C.

青蛙吃害虫

D.

蛇吃老鼠

下列有关生物与环境的说法,不正确的是(

)

A.

“万物生长靠太阳”说明了生态系统内的能量最终来源于太阳

B.

“雨露滋润禾苗壮”主要体现了生物对环境的适应

C.

“橘生淮南则为橘,橘生淮北则为枳”产生这一差异的主要因素是温度

D.

“大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米”中,若水体受污染,则大鱼体内有害物质含量最多

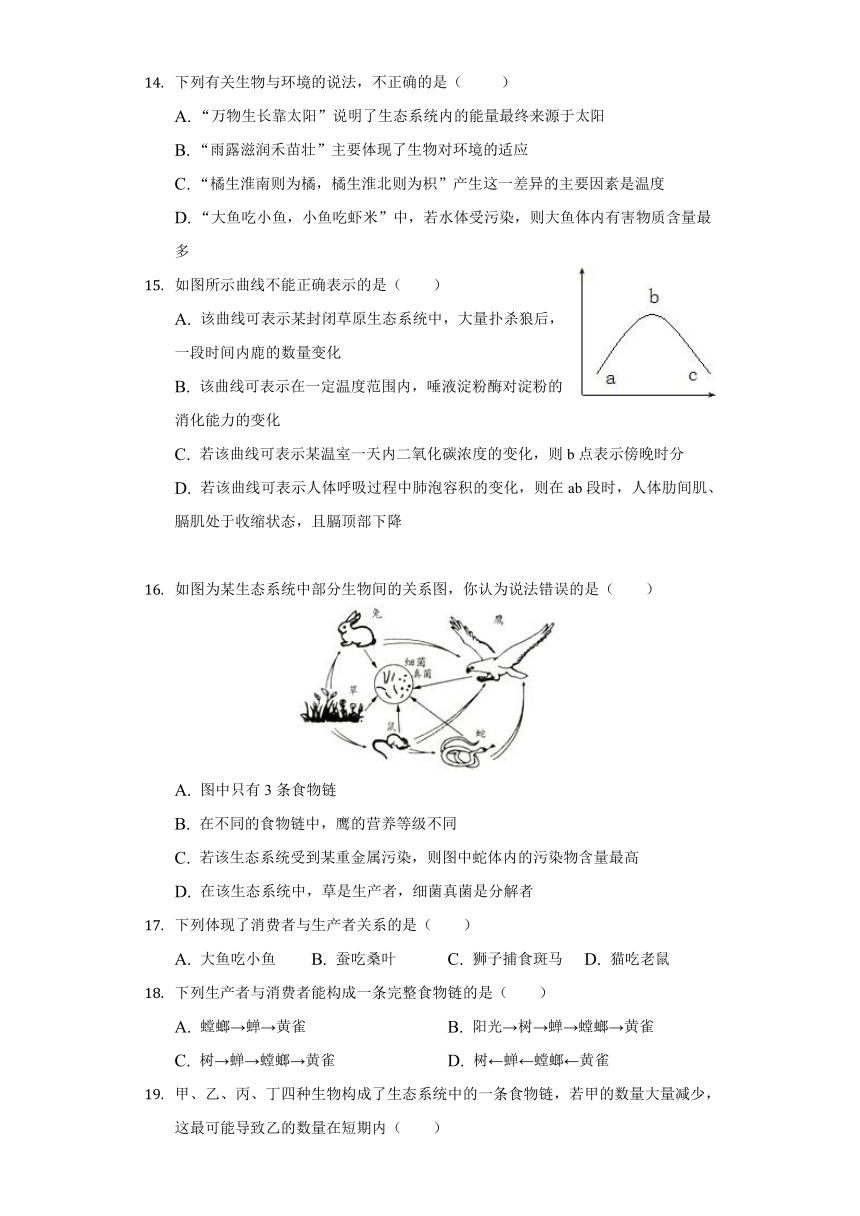

如图所示曲线不能正确表示的是( )

A.

该曲线可表示某封闭草原生态系统中,大量扑杀狼后,一段时间内鹿的数量变化

B.

该曲线可表示在一定温度范围内,唾液淀粉酶对淀粉的消化能力的变化

C.

若该曲线可表示某温室一天内二氧化碳浓度的变化,则b点表示傍晚时分

D.

若该曲线可表示人体呼吸过程中肺泡容积的变化,则在ab段时,人体肋间肌、膈肌处于收缩状态,且膈顶部下降

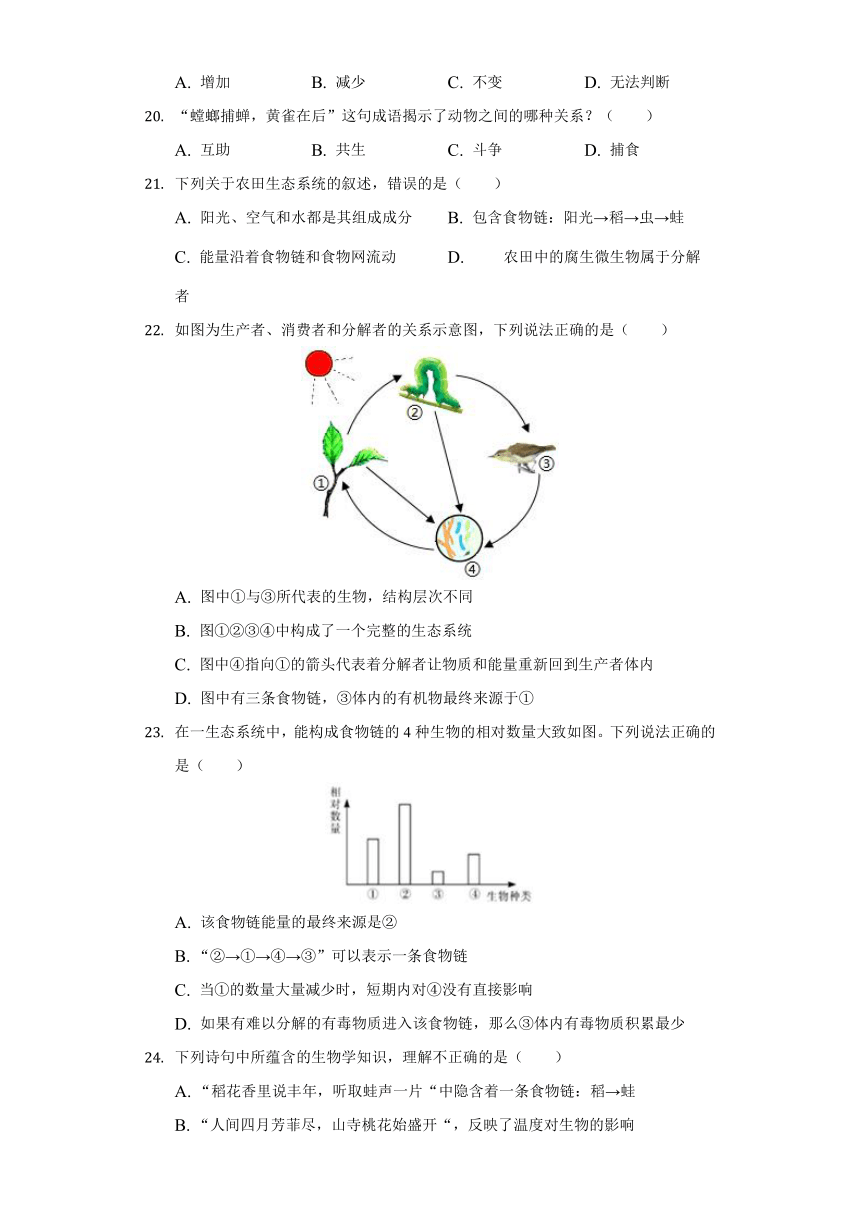

如图为某生态系统中部分生物间的关系图,你认为说法错误的是( )

A.

图中只有3条食物链

B.

在不同的食物链中,鹰的营养等级不同

C.

若该生态系统受到某重金属污染,则图中蛇体内的污染物含量最高

D.

在该生态系统中,草是生产者,细菌真菌是分解者

下列体现了消费者与生产者关系的是( )

A.

大鱼吃小鱼

B.

蚕吃桑叶

C.

狮子捕食斑马

D.

猫吃老鼠

下列生产者与消费者能构成一条完整食物链的是( )

A.

螳螂→蝉→黄雀

B.

阳光→树→蝉→螳螂→黄雀

C.

树→蝉→螳螂→黄雀

D.

树←蝉←螳螂←黄雀

甲、乙、丙、丁四种生物构成了生态系统中的一条食物链,若甲的数量大量减少,这最可能导致乙的数量在短期内(

)

A.

增加

B.

减少

C.

不变

D.

无法判断

“螳螂捕蝉,黄雀在后”这句成语揭示了动物之间的哪种关系?(

)

A.

互助

B.

共生

C.

斗争

D.

捕食

下列关于农田生态系统的叙述,错误的是( )

A.

阳光、空气和水都是其组成成分

B.

包含食物链:阳光→稻→虫→蛙

C.

能量沿着食物链和食物网流动

D.

农田中的腐生微生物属于分解者

如图为生产者、消费者和分解者的关系示意图,下列说法正确的是( )

A.

图中①与③所代表的生物,结构层次不同

B.

图①②③④中构成了一个完整的生态系统

C.

图中④指向①的箭头代表着分解者让物质和能量重新回到生产者体内

D.

图中有三条食物链,③体内的有机物最终来源于①

在一生态系统中,能构成食物链的4种生物的相对数量大致如图。下列说法正确的是( )

A.

该食物链能量的最终来源是②

B.

“②→①→④→③”可以表示一条食物链

C.

当①的数量大量减少时,短期内对④没有直接影响

D.

如果有难以分解的有毒物质进入该食物链,那么③体内有毒物质积累最少

下列诗句中所蕴含的生物学知识,理解不正确的是( )

A.

“稻花香里说丰年,听取蛙声一片“中隐含着一条食物链:稻→蛙

B.

“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开“,反映了温度对生物的影响

C.

“种豆南山下,草盛豆苗稀”,反映了豆苗和杂草之间存在竞争关系

D.

“落红不是无情物,化作春泥更护花“,反映了生态系统的物质循环

二、简答题(本大题共2小题,共12分)

牙买加盛产甘蔗,但是鼠害非常严重。当地人为了控制老鼠的繁殖,引进了老鼠的天敌--獴。一段时间之后,由于没有天敌,獴大量繁殖。虽然老鼠数量得到了控制,但是獴也大量捕食鸟类,从而导致了甘蔗甲虫泛滥成灾,对甘蔗造成严重危害。如图为该农田中的食物网示意图,请据图回答问题:

(1)从生态系统的组成分析,甘蔗属于______者。

(2)在生态系统中,不同生物之间由于______的关系而形成的链状结构叫做食物链。写出甲虫所处的食物链:______(用文字和箭头表示)。

(

3)如果浇灌甘蔗的水源被污染,那么该食物网中,体内含毒素最多的生物是______。

(4)甲虫泛滥成灾的实例说明生态系统的______能力是有一定限度的。

根据如图回答:

(1)该图共有______条食物链。

(2)请你写出最长的一条食物链:______。

(3)在生态系统中,蛇与鼠的关系是______。

(4)若上图要完善为一个生态系统,在图中还必须添加的成分是______和______。

(5)若如图通过你的填充已成为一个完整的生态系统,那么在一般情况下,生态系统中的各种生物数量和所占的比例将维持在一个相对稳定的状态,这种状态叫生态平衡。这种现象说明生态系统具有一定的______能力。

(6)假设此生态系统中的草被DDT污染了,则含DDT最多的生物是______。

三、实验探究题(本大题共2小题,共40分)

阅读资料,回答下列问题:

塞罕坝位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县境内,历史上的塞罕坝是一处水草丰沛、森林茂密、禽兽繁集的“千里松林”。从1863年塞罕坝开围放垦,随之森林植被遭到破坏,后来遭遇日本侵略者的掠夺采伐和连年山火,到解放初期,原始森林已荡然无存,呈现“飞鸟无栖树,黄沙遮天日”的荒凉景象。20世纪90年代后期,塞罕坝人用两代人的青春和汗水,营造起万顷林海,形成了国家一级旅游资源。

塞罕坝有丰富的野生动植物资源,其中维管植物659种,312属。保护区有国家重点保护野生植物4种,分别为刺五加、蒙古黄芪、野大豆和沙芦草;有国家重点保护动物47种,其中兽类7种,鸟类39种,鱼类1种。

据中国林科院评估,塞罕坝百万亩人工森林生态系统,每年可为滦河、辽河下游地区涵养、净化水源1.37亿立方米;每年可吸收二氧化碳74.7万吨,释放氧气54.5万吨,可供199.2万人呼吸;林区空气负离子平均含量比北京城区高出5倍。与建场初期相比,塞罕坝及周边区域小气候得到有效改善:年无霜期由52天增加至64天,年均大风日数由83天减少到53天,年均降水量由不足410毫米增加到460毫米,林区空气湿度比林区外无林地高出50%。

(1)历史上的塞罕坝森林茂密,鸟兽繁多,各种生物的数量和比例一直处在相对稳定的状态,说明生态系统是具有一定的_____________能力。但20世纪50年代,塞罕坝却由森林变为荒原,说明这种能力是_____________的。

(2)在塞罕坝的“草→蝗虫→青蛙→蛇→鹰”这条食物链中,生物数量最少的是__________。

(3)文中提到20世纪90年代后期塞罕坝“营造起万顷林海”后“塞罕坝及周边区域小气候得到有效改善”,这体现生物与环境的关系是________________________________。

(4)对于塞罕坝的国家重点保护动物,林业科学家通过给部分个体戴上卫星定位项圈,收集数据,分析并研究它们的活动范围和行为习惯,其中运用的研究方法是_______(填字母)。

A.观察法???????????

B.调查法???????????

C.实验法

(5)如果要探究空气中负离子对某一种动物的影响,你在设计实验时要同时设置负离子含量低的空气和负离子含量高的空气,原因是__________________________________。

5月15日,在“月宫一号”内进行的“月宫365”实验取得圆满成功。在“月宫一号”内,人类生活所必需的物质可以循环再生。

(1)图甲表示“月宫一号”内各生物间的物质流动。图中有______条食物链。

(2)某同学认为“月宫一号”作为一个人工生态系统,可以引入以黄粉虫为食的生物。请你从生态系统结构和功能的角度评价此观点。______。

(3)“月宫一号”里的植物能为人提供氧气、水和食物。光照是影响植物光合作用强度的因素之一。某科学兴趣小组利用图乙装置研究不同色光对金鱼藻光合作用的影响,并对实验中测得的数据进行处理(如图丙),据图分析,“月宫一号”内给植物照射的最佳两种色光为______。

答案解析

【答案】B

【解析】A.所有动物、植物、微生物,缺少非生物部分,因此不能构成生态系统,故A不符合题意;

B.在生态系统中,物质和能量是沿着食物链和食物网流动的,故B符合题意;

C.生态平衡是一个动态的平衡,因此各种生物的数量是相对稳定的,不是恒定不变的,故C不符合题意;

D.生态系统具的自动调节能力是有限的,如果种生物或环境发生巨大变化时往往就会破坏生态平衡,甚至造成生态灾难,故D不符合题意。?故选B。

2.【答案】D

【解析】A.食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…高级消费者,注意起始点是生产者,箭头指向捕食者。因此,图中共有4条食物链:草→鼠→鹰;草→鼠→蛇→鹰;草→食草昆虫→青蛙→蛇→鹰;草→兔→鹰,A错误;?

B.在有鹰的食物链中,如果鹰的数量下降,短时间内,兔、鼠、蛇等因为天敌数量减少就大量繁殖增加数量,同时它们的食物,如草、青蛙的数量就会减少,可见,鹰数量下降,就会影响到整个食物网,故B错误;

C.有些生物可以捕食多种生物,可以位于多条食物链上,如鹰,C错误;?

D.生态系统具有一定的自动调节能力,但这种自动调节能力有一定限度,如果外界干扰超过了这个限度,生态系统就会遭到破坏。如果蛇被大量捕杀,那么短时间内,青蛙会因天敌数量减少而数量会增加,D正确。?故选D。

3.【答案】B

【解析】A.生产者是指能进行光合作用,为植物自身、消费者、分解者提供有机物(食物)、能量和氧气的绿色植物。因此该湖泊生态系统的浮游植物是生产者;消费者是指不能进行光合作用,必需以现成的有机物为食的动物,因此消费者有浮游动物、鱼、食鱼鸟。A正确;

B.食物链书写的原则是:食物链中只包含生产者和消费者,不包括分解者和非生物部分;食物链以生产者开始,以最高营养级结束;食物链中的箭头由被捕食者指向捕食者。B错误;

C.从能量金字塔可推断能量在沿食物链流动的过程中逐级递减的,C正确;

D.在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着营养级别的升高而逐步增加。在“浮游植物→浮游动物→鱼→食鱼鸟”食物链中,食鱼鸟营养级别最高,杀虫剂通过食物链在其体内积累超过致死量。D正确。

故选B。

4.【答案】D

【解析】各生态系统并不是密闭的,孤立的,而是开放的,相互联系在一起。生态系统中的植物和动物通过吃与被吃的关系,形成了食物链和食物网,因此某种生物的种类和数量大大增加或减少,会影响其他生物的生存,从而影响整个生态系统的平衡和稳定。生态系统中的生物通过食物链和食物网进行物质和能量的传递。生物圈是一个统一的整体,其整体性体现在地域相互关联、非生物因素相互影响、生物因素相互关联。故ABC不符合题意;不同的生态系统具有不同的特点以及不同种类的生物,各种生物不可能都在不同生态系统中存在。故D符合题意。故选D。

5.【答案】B

【解析】食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。“螳螂捕蝉,黄雀在后”这句谚语描述的是生物间的捕食关系,具体为螳螂以蝉为食,黄雀以螳螂为食,但这里面只包含了动物,即消费者。要想使之成为一条完整的食物链,应从生产者开始,因此这成语从食物链的角度看,缺少的成分是生产者。故B符合题意。故选B。

6.【答案】D

【解析】A.食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…高级消费者,注意起始点是生产者,箭头指向捕食者,因此,图中存在的食物链为:草→鼠→蛇,错误;

B.生态系统具有一定的自动调节能力,如果人过度捕食蛇,鼠的天敌大量减少,食物充足就会大量繁殖,导致鼠的数量短期内会增多,错误;

C.生态系统中的能量是从绿色植物进行光合作用固定的太阳能开始的,所以,该生态系统的能量最终来自太阳光,错误;

D.?生态系统具有一定的自动调节能力,生态系统中的生物种类越多,营养结构越复杂,自我调节能力就越大,但生态系统的自我调节能力是有限度的,如果人为干扰超过了这个限度,生态平衡就会遭到破坏,D正确。故选D。

7.【答案】B

【解析】A、能量流动的特点单向流动,逐级递减的,由图可知,该食物链可表示为丙→甲→乙→丁,A正确;

B、食物链中只包含生产者和消费者,不包括分解者和非生物部分;甲、乙、丁是消费者,丙是生产者,B错误;

C、丙固定的太阳能是食物链中各种生物的能量来源,C正确;

D、生态系统的组成包括非生物部分和生物部分,甲、乙、丙、丁以及它们生活的环境和分解者组成了生态系统,D正确。故选:B。

8.【答案】A

【解析】解:A、该食物链正确表示了生产者国槐与消费者国槐尺蠖、胡蜂捕食关系,A正确;

B、阳光属于非生物部分,而食物链不包括非生物部分,B不正确;

C、食物链中的箭头由被捕食者指向捕食者,箭头方向标反了,C不正确;

D、细菌属于分解者,而食物链的不包括分解者,D不正确。

故选:A。

食物链书写的原则是:食物链中只包含生产者和消费者,不包括分解者和非生物部分;食物链以生产者开始,以最高营养级结束;食物链中的箭头由被捕食者指向捕食者。

本题考查学生对生态系统的组成及各部分的作用及食物链的正确表示方法的理解,属于基础题,难度较小。

9.【答案】D

【解析】解:A、“该生态瓶”即包括了环境,又包括了此环境中所有的生物,因此该生态瓶就是一个典型的生态系统,A正确;

B、影响该生态瓶里小鱼生活的非生物因素有阳光、水、空气、温度等,B正确;

C、该生态瓶里能量的最终来源是光能,C正确;

D、食物链不包括非生物成分和分解者,该生态瓶里可以建立一条食物链:水草→小鱼,D错误。

故选:D。

10.【答案】D

【解析】解:A、从图中可以看出四种生物所含有机物的总量有多到少依次是:甲、丙、乙、丁,所以甲是生产者,A正确;

B、在该食物链中,丁处于的营养级别最高,因此在某一有毒物质进入该食物链,则体内含该有毒物质最多的是丁,B正确;

C、从图中可以看出四种生物所含有机物的总量有多到少依次是:甲、丙、乙、丁,因此四种生物构成的食物链是:甲→丙→乙→丁,C正确;

D、在一段时间内,如果乙的数量增加,丁会因食物的增多而数量增加;同时丙因天敌数量增加而减少,D错误。

故选:D。

11.【答案】B

【解析】A、小球藻是绿色植物,在该生态系统中属于生产者,A正确;

B、据表中信息可构成的食物链有3条:小球藻→河蚌;小球藻→水蚤→小鱼→大鱼;小球藻→水蚤→河蚌;B错误;

C、据表中信息可见:河蚌的消化道内有水蚤,说明两者之间存在捕食关系;河蚌与水蚤都捕食小球藻,说明两者之间存在竞争关系;C正确;

D、有毒物质沿食物链流动逐级积累,营养级越低有毒物质积累越少,营养级越高有毒物质积累越多。大鱼的营养级最高,因此“如果该池塘受到了汞污染”,上述生物体内汞含量最高的是大鱼。D正确。

故选:B。

12.【答案】B

【解析】解:A在生态系统中生产者通过光合作用制造有机物,为生物圈中的其他生物提供食物和能量,动物直接或间接得以植物为食。生产者和消费者之间的关系,主要是吃与被吃的关系。A正确。

B.生态系统中生产者和消费者之间由于吃与被吃的关系形成食物链,食物链相互交织形成食物网。食物链和食物网中没有分解者。B错误。

C.细菌和真菌分解动植物的残体、粪便和各种复杂的有机化合物,吸收某些分解产物,最终能将有机物分解为简单的无机物,而这些无机物参与物质循环后可被自养生物重新利用。C正确。

D.生态系统的组成包括非生物成分和生物成分,非生物成分包括空气、阳光、水分、温度和土壤等。D正确。

故选:B

13.【答案】B

【解析】生态系统的生物部分包括生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)。在一个生态系统中,植物属于生产者,动物属于消费者,而生产者和消费者之间存在一种吃与被吃的关系;题干中草属于植物,是生产者,猫、老鼠、羊、青蛙、害虫、蛇等为动物,属于消费者,选项A、C、D只反映消费者之间的关系,而羊和草属于生产者与消费者之间吃与被吃的关系.故选B

14.【答案】B

【解析】A.生态系统中,只有绿色植物才能进行光合作用制造有机物,有机物中储存着来自阳光的能量,因此生态系统内的能量最终来源于太阳能,故A正确;

B.雨露滋润禾苗壮体现了非生物因素水分对生物的影响,故B错误;

?C.“橘生淮南则为橘,橘生淮北则为枳”产生这一差异的主要因素是温度,故C正确;

D.在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着营养级别的升高而逐步增加,营养级越高的生物,体内所积累的有毒物质越多,据此,在大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米中,若水体受到污染,则大鱼体内有害物质含量最多,故D正确。

故选B。

15.【答案】C

【解析】解:A、题干中的食物链是:牧草→鹿→狼,当狼被杀光,鹿会因为失去天敌而数量增加,但是草的数量是有限的,当鹿的数量增加到一定程度,又会因为缺少牧草而数量减少。因此若大量捕杀狼,则鹿的数量会先因狼的减少而迅速增加,后来则因草的减少而减少,为错误项。

B、唾液淀粉酶的消化作用应该是随着温度的逐渐升高,消化作用逐渐增强,达到一定温度后(37℃),随温度升高,消化作用又逐渐减弱,即呈一弧形曲线。为错误项。

C、从早上6点到傍晚18点,植物进行了一天的光合作用,消耗了大量的二氧化碳,放出氧气,同时制造了有机物,因此二氧化碳的含量呈下降趋势,有机物含量增加。所以b点不可能为傍晚,为正确项。

D、呼气时:肋间肌舒张时,肋骨向下向内运动,使胸廓的前后径和左右径都缩小,同时膈肌舒张,膈顶部上升,使胸廓的上下径都缩小这样胸廓的容积就缩小,肺也随着回缩,肺内的气压大于外界大气压,肺内通过呼吸道排出体外,完成呼气的过程。图中曲线的ab段的曲线表示肺的容积变大,是吸气,为错误项。

故选:C。

16.【答案】C

【解析】解:A、食物链以生产者开始,以最高营养级结束;食物链中的箭头由被捕食者指向捕食者。由图可知,图中的食物网中的三条食物链分别是:草→兔→鹰;草→鼠→鹰;草→鼠→蛇→鹰;A正确;

B、在食物链:草→鼠→鹰中,鹰是第三营养级;在草→鼠→蛇→鹰中,鹰是第四营养级;所以在不同的食物链中,鹰的营养等级不同。B正确;

C、在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着消费者级别的升高而逐步增加。该食物网中,鹰的营养级别最高,体内积累的有毒物质最多。C错误;

D、该生态系统中,草是绿色植物属于生产者,细菌真菌能够分解动植物遗体遗物中的有机物,属于分解者。D正确。

故选:C。

17.【答案】B

【解析】解:在生态系统中,绿色植物属于生产者,动物属于消费者。大鱼吃小鱼、狮子捕食斑马、猫吃老鼠,都是消费者和消费者之间的捕食关系;蚕吃桑叶,体现了消费者与生产者之间吃与被吃的关系。

故选:B。

18.【答案】C

【解析】解:食物链是生态系统中生物之间由食物关系而形成的一状结种链构。每条食物链的起点都是生产者(绿色植物)箭头指向初级消费者(植食性动物)箭头指向次级消费者(食肉动物)箭头指向次级消费者(食肉动物).

A、缺少生产者,A错误;

B、含有非生物成分阳光,B错误;

C、符合食物链的特点,C正确;

D、箭头指向捕食者,不能指向被捕食者,D错误。

故选:C。

19.【答案】D

【解析】甲、乙、丙、丁四种生物构成了生态系统中的一条食物链,由此并不能判断谁是生产者,谁是消费者,及它们各自所处的营养级别,故无法判断若甲的数量大量减少,最可能导致乙的数量在短期内的变化情况。故选:D。

20.【答案】D

【解析】“螳螂捕蝉,黄雀在后”体现了生物与生物之间的捕食关系,螳螂和蝉,螳螂吃蝉是为了获取食物维持生存,属于捕食关系;黄雀和螳螂,黄雀吃螳螂是为了获取食物维持生存,属于捕食关系。其食物链是:树

→蝉→螳螂→黄雀。可见D符合题意。?

?

故选D。

21.【答案】B

【解析】解:A、生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。所以,阳光、空气和水都是农田生态系统的组成成分,A正确;

B、食物链中只包含生产者和消费者,不包括分解者和非生物部分;阳光属于非生物部分,所以阳光→稻→虫→蛙,不能构成食物链,B错误;

C、生态系统中生物之间的最重要联系是通过食物链和食物网联成一个整体,所以食物链和食物网是生态系统中能量流动和物质循环的主渠道。C正确;

D、农田中的腐生微生物能够分解动植物遗体或动物的排泄物中取得有机物来生成无机物,进入生态循环,属于分解者,D正确。

故选:B。

22.【答案】A

【解析】解:A、图中①代表植物,③代表鸟类,植物的结构层次没有系统这一结构,所以①与③所代表的生物,结构层次不同。A正确;

B、①生产者、②和③消费者、④分解者,还缺少非生物成分,因此图①②③④中不能构成一个完整的生态系统,B错误;

C、图中④指向①的箭头代表着分解者产生的二氧化碳、水、无机盐被生产者吸收利用,而不是分解者让物质和能量重新回到了生产者体内,C错误;

D、食物链不包括分解者④,图中只有一条食物链①→②→③,而不是有三条食物链,D错误。

故选:A。

23.【答案】B

【解析】解:A、在生态系统中,能量流动一般是从生产者固定太阳能开始的。所以,该食物链中的能量最终来源是②固定的太阳能,A错误

B、能量沿着食物链流动逐级递减,营养级越低,获得的能量越多,生物的数量也越多。所以,图中四种生物可以构成一条食物链:②→①→④→③,B正确

C、由食物链:②→①→④→③,①是④的食物来源,当①的数量大量减少时,④由于缺少食物而死亡,C错误;

D、如果有难以分解的有毒物质进入该食物链,②是生产者,那么②体内有毒物质积累最少,D错误。

故选:B。

24.【答案】A

【解析】解:A、“稻花香里说丰年,听取蛙声一片”说的是青蛙捕食水稻的害虫,使水稻增产,因此正确的食物链是水稻→害虫→青蛙,A错误;

B、“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”,表明环境影响生物的生长开花等,海拔每升高1千米气温下降6℃左右,因此山上的温度比山下低,山上的桃花比山下的开的晚。才有了“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”的自然现象,造成这一差异的环境因素是温度,说明环境温度影响生物,B正确;

C、草和豆苗相互争夺营养物质和生存空间等,因此属于竞争关系,所以“种豆南山下,草盛豆苗稀”。诗句中体现出豆苗与杂草间的生物关系是竞争关系,体现了生物因素对生物影响,C正确;

D、“落红不是无情物,化作春泥更护花“,意思是细菌和真菌作为分解者把动植物遗体分解成二氧化碳、水和无机盐,这些物质又能被植物重新吸收利用,制造有机物,因此“落红不是无情物,化作春泥更护花“,反映了生态系统的物质循环,D正确。

故选:A。

25.【答案】生产?

吃与被吃?

甘蔗→甲虫→鸟→獴?

獴?

自动调节

【解析】解:(1)绿色植物通过光合作用制造有机物,属于生产者,因此从生态系统的组成分析,甘蔗属于生产者。

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的。图中有两条食物链:甘蔗→老鼠→獴,甘蔗→甲虫→鸟→獴,其中有甲虫的是:甘蔗→甲虫→鸟→獴。

(3)有害物质沿着食物链积累逐级增多,营养级越高,有毒物质积累的越多。如果浇灌甘蔗的水源被污染,那么该生态系统中,体内含毒素最多的生物是獴。

(4)这个事实说明,生态系统的自动调节能力是有限的。人类的生产必须要遵循生态规律,否则生态平衡将遭到破坏。

故答案为:(1)生产;

(2)吃与被吃;甘蔗→甲虫→鸟→獴;

(3)獴;

(4)自动调节。

(1)一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,生物部分由生产者(绿色植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌);非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等。

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

(3)有毒化学物质会沿着食物链传递并逐渐积累富集,在食物链末端的高级消费者体内最多。

解答此类题目的关键是理解掌握生态系统的组成和食物链的概念。

26.【答案】5?

草→鼠→蛇→鹰?

捕食关系?

分解者?

非生物部分?

自我调节?

鹰

【解析】解:(1)、(2)在生态系统中,生产者和消费者之间存在吃与被吃的关系,起点是生产者,终点是消费者,这样就构成了食物链.

在生态系统中,各种生物之间由于食物关系而形成的一种联系,叫做食物链.该图中共有五条食物链:分别是?草→兔→鹰、草→兔→狐、草→鼠→狐、草→鼠→鹰、草→鼠→蛇→鹰.最长的一条食物链是草→鼠→蛇→鹰.

(3)蛇吃鼠,因此该生态系统中的蛇与鼠的关系是捕食关系。

(4)生态系统是由非生物成分和生物成分两部分组成的.生物成分包括生态系统中的全部生物.根据获得的营养和能量的方式,生物成分又可以划分为生产者、消费者、分解者.若如图要完善为一个生态系统,在图中还必须添加的生物成分是分解者和非生物部分.

(5)生态系统中各种生物的数量和所占比例总是维持在相对稳定的状态,这种现象叫做生态平衡,这种现象说明生态系统具有一定的自我调节能力。

(6)在生态系统中,一些有害物质如铅、汞、铜等重金属和某些杀虫剂,可以通过食物链在生物体内不断积累,使其浓度随着消费者级别的升高而逐步增加,若这一生态系统中的土壤中含有某种有害物质(如重金属),鹰的营养级别最高,所以体内残留有害物质最多的生物是鹰.

故答案为:(1)5;

(2)草→鼠→蛇→鹰;

(3)捕食关系;

(4)分解者、非生物部分;

(5)自动调节;

(6)鹰。

(1)生态系统的组成包括非生物部分和生物部分.非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌).

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,所以食物链中不应该出现分解者.食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者.

(3)有毒物质在生物体内不易分解和排出,随着食物链和食物网逐级积累.

解答此类题目的关键是理解掌握生态系统的组成和组成生态系统各部分的功能以及食物链的组成.

27.【答案】(1)自动调节(自我调节);有限???

(2)鹰???

(3)生物影响环境???

(4)B???

(5)设置对照实验

【解析】(1)生态系统调节能力的大小取决于它自身的结构特点,自身的营养结构越复杂,自动调节能力就越强,但是任何生态系统的自我调节能力具有一定的限度,如果外来干扰超出了这个限度,生态系统的稳定性就会遭到破坏。森林生态系统动植物种类繁多,营养结构复杂,自动调节能力较强。因此,历史上的塞罕坝森林茂密,鸟兽繁多,各种生物的数量和比例一直处在相对稳定的状态,说明生态系统是具有一定的自动调节(自我调节)能力。但20世纪50年代,塞罕坝却由森林变为荒原,说明这种能力是有限的。

(2)在生态系统中,能量沿着食物链传递是单向、逐级递减的,营养级别越低,得到的能量越多,生物数量越多;营养级别越高,得到的能量越少,生物数量越少。在塞罕坝的“草→蝗虫→青蛙→蛇→鹰”这条食物链中,鹰的营养级最高,因此生物数量最少的是鹰。

(3)生态系统中,生物与环境之所以能够形成一个统一的整体,是因为它们之间相互影响、相互依存。因此,文中提到20世纪90年代后期塞罕坝“营造起万顷林海”后“塞罕坝及周边区域小气候得到有效改善”,这体现生物与环境的关系是生物影响环境。

(4)科学探究的方法有观察法、调查法、实验法等。其中调查法是在自然的过程中进行的,通过访问、座谈、问卷、测验和查阅书面材料等方式去搜集反映研究对象的材料。调查时首先要明确调查目的和调查对象,制订合理的调查方案;调查过程中要如实记录;对调查的结果要进行整理和分析,有时要用数学方法进行统计。因此,林业科学家通过给部分个体戴上卫星定位项圈,收集数据,分析并研究它们的活动范围和行为习惯的方法属于调查法,故选B。

(5)如果要探究空气中负离子对某一种动物的影响,在设计实验时要同时设置负离子含量低的空气和负离子含量高的空气,形成对照试验,使实验结论更科学。因此,如果要探究空气中负离子对某一种动物的影响,在设计实验时要同时设置负离子含量低的空气和负离子含量高的空气,原因是设置对照实验。

故答案为:

(1)自动调节(自我调节);有限???

(2)鹰???

(3)生物影响环境???

(4)B???

(5)设置对照实验

28.【答案】2;增加生物的种类和数量,提高生态系统的自我调节能力;调整能量流动方向,使能力持续高效的流向对人类有益的部分;蓝光和红光

【解析】解:(1)图甲表示“月宫一号”内各生物间的物质流动。图中有2条食物链,即植物→人,植物→黄粉虫→人;

(2)某同学认为“月宫一号”作为一个人工生态系统,可以引入以黄粉虫为食的生物。从生态系统结构和功能的角度评价此观点:增加生物的种类和数量,进而提高生态系统的自我调节能力;调整能量流动方向,使能力持续高效的流向对人类有益的部分;

(3)观图可知:蓝黄和红光在相同的时间内产生的气体量最多,所以“月宫一号”里的植物能为人提供氧气、水和食物。光照是影响植物光合作用强度的因素之一。某科学兴趣小组利用图乙装置研究不同色光对金鱼藻光合作用的影响,并对实验中测得的数据进行处理(如图丙),据图分析,“月宫一号”内给植物照射的最佳两种色光为蓝光和红光。

一、选择题(本大题共24小题,共48分)

下列关于生态系统的描述中,正确的一项是(

)

A.

一片森林中的所有动物,植物、微生物构成森林生态系统

B.

生态系统中的能量是沿着食物链和食物网流动的

C.

在一个生态系统中,各种生物的数量是恒定不变的

D.

生态系统的自动调节能力是无限度的

如图表示某生态系统的食物网简图,下列叙述正确的是(

)

A.

该食物网中共有五条食物链

B.

鹰数量下降,对整个食物网没有影响

C.

该食物网中的每一种生物都只位于一条食物链上

D.

若蛇遭大量捕杀,则短时间内青蛙的数量会增多

为了消灭蚊子,人们向其生活的湖里喷洒杀虫剂。只要杀虫剂含量在950ppm以下,都不会对脊椎动物有毒害作用。然而第二年人们发现大量食鱼鸟死在湖中。根据下表(第二年测得的湖中生物体内杀虫剂含量)和能量金字塔,分析错误的是( )

生物

杀虫剂含量(ppm)

浮游植物

1

浮游动物

10

鱼

100

食鱼鸟

1000

???????

A.

该湖泊生态系统的浮游植物是生产者,浮游动物、鱼、食鱼鸟是消费者

B.

“浮游植物←浮游动物←鱼←食鱼鸟”是该湖泊生态系统的一条食物链

C.

由能量金字塔可推断能量在沿食物链流动的过程中逐级递减

D.

食鱼鸟营养级别最高,杀虫剂通过食物链在其体内积累超过致死量

下列对“生物圈是一个统一的整体”观点的理解,错误的是(

)

A.

生态系统中生物之间相互联系

B.

生态系统多样并且相互联系

C.

各类生态系统共用阳光、空气等

D.

每种生物都能在不同生态系统中存在

成语“螳螂捕蝉,黄雀在后”中没描述,但在食物链中存在的成分是(

)

A.

非生物成分

B.

生产者

C.

消费者

D.

分解者

下图是草、鼠和蛇三种生物在某生态系统中的数量变化曲线图,叙述正确的是(

)

A.

图中存在的食物链为:蛇→鼠→草

B.

人类过度捕食蛇,短期内会造成鼠类减少

C.

该生态系统的能量最终来自草

D.

该生态系统的自我调节能力是有限度的

一个生态系统的四种生物构成了一条食物链,在某一时间它们的相对数量关系如下图所示。下列说法肯定不正确的是(

)

A.

该食物链可表示为丙→甲→乙→丁

B.

甲和乙是消费者,丁是分解者

C.

丙固定的太阳能是食物链中各种生物的能量来源

D.

甲、乙、丙、丁等生物及它们生活的环境组成了生态系统

你见过国槐树上垂吊着的一种绿色肉虫子吗?很多人称它为“吊死鬼”,它叫国槐尺蠖,胡蜂是它的天敌。与此相关的食物链是( )

A.

国槐→国槐尺蠖→胡蜂

B.

阳光→国槐→国槐尺蠖→胡蜂

C.

国槐←国槐尺蠖←胡蜂

D.

国槐→国槐尺蠖→胡蜂→细菌

如图所示为七年级某班制作的一个相对封闭的生态瓶。下列对生态瓶的分析不正确的是( )

A.

该生态瓶就是一个典型生态系统

B.

影响该生态瓶里小鱼生活的非生物因素有阳光、水、空气、温度等

C.

该生态瓶里能量的最终来源是太阳

D.

该生态瓶里可以建立一条食物链:阳光→水草→小鱼

如图是某食物链的四种生物所含有机物的总量,下列说法错误的是( )

A.

甲是生产者

B.

有毒物质进入此食物链,丁含量最多

C.

食物链是:甲→丙→乙→丁

D.

乙的数量增加,丙和丁也会增加

某同学对池塘中几种生物消化道内的食物进行分析,其结果见下表,下列说法错误的是( )

生物种类

大鱼

小鱼

水蚤

河蚌

消化道内的食物

小鱼

水蚤

小球藻

水蚤、小球藻

A.

小球藻在该生态系统中属于生产者

B.

根据表中的信息,可写出4条食物链

C.

河蚌与水蚤之间是捕食和竞争的关系

D.

如果池塘受到重金属污染,则大鱼体内重金属浓度最高

下列有关生态系统的叙述中,错误的是( )

A.

生产者和消费者之间的关系,主要是吃与被吃的关系

B.

食物链和食物网一般由生产者、消费者和分解者共同组成

C.

细菌和真菌被称为生态系统中的分解者

D.

阳光、空气和水都属于生态系统的组成部分

下列各项中,属于生产者与消费者关系的是(

)

A.

猫吃老鼠

B.

羊吃草

C.

青蛙吃害虫

D.

蛇吃老鼠

下列有关生物与环境的说法,不正确的是(

)

A.

“万物生长靠太阳”说明了生态系统内的能量最终来源于太阳

B.

“雨露滋润禾苗壮”主要体现了生物对环境的适应

C.

“橘生淮南则为橘,橘生淮北则为枳”产生这一差异的主要因素是温度

D.

“大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米”中,若水体受污染,则大鱼体内有害物质含量最多

如图所示曲线不能正确表示的是( )

A.

该曲线可表示某封闭草原生态系统中,大量扑杀狼后,一段时间内鹿的数量变化

B.

该曲线可表示在一定温度范围内,唾液淀粉酶对淀粉的消化能力的变化

C.

若该曲线可表示某温室一天内二氧化碳浓度的变化,则b点表示傍晚时分

D.

若该曲线可表示人体呼吸过程中肺泡容积的变化,则在ab段时,人体肋间肌、膈肌处于收缩状态,且膈顶部下降

如图为某生态系统中部分生物间的关系图,你认为说法错误的是( )

A.

图中只有3条食物链

B.

在不同的食物链中,鹰的营养等级不同

C.

若该生态系统受到某重金属污染,则图中蛇体内的污染物含量最高

D.

在该生态系统中,草是生产者,细菌真菌是分解者

下列体现了消费者与生产者关系的是( )

A.

大鱼吃小鱼

B.

蚕吃桑叶

C.

狮子捕食斑马

D.

猫吃老鼠

下列生产者与消费者能构成一条完整食物链的是( )

A.

螳螂→蝉→黄雀

B.

阳光→树→蝉→螳螂→黄雀

C.

树→蝉→螳螂→黄雀

D.

树←蝉←螳螂←黄雀

甲、乙、丙、丁四种生物构成了生态系统中的一条食物链,若甲的数量大量减少,这最可能导致乙的数量在短期内(

)

A.

增加

B.

减少

C.

不变

D.

无法判断

“螳螂捕蝉,黄雀在后”这句成语揭示了动物之间的哪种关系?(

)

A.

互助

B.

共生

C.

斗争

D.

捕食

下列关于农田生态系统的叙述,错误的是( )

A.

阳光、空气和水都是其组成成分

B.

包含食物链:阳光→稻→虫→蛙

C.

能量沿着食物链和食物网流动

D.

农田中的腐生微生物属于分解者

如图为生产者、消费者和分解者的关系示意图,下列说法正确的是( )

A.

图中①与③所代表的生物,结构层次不同

B.

图①②③④中构成了一个完整的生态系统

C.

图中④指向①的箭头代表着分解者让物质和能量重新回到生产者体内

D.

图中有三条食物链,③体内的有机物最终来源于①

在一生态系统中,能构成食物链的4种生物的相对数量大致如图。下列说法正确的是( )

A.

该食物链能量的最终来源是②

B.

“②→①→④→③”可以表示一条食物链

C.

当①的数量大量减少时,短期内对④没有直接影响

D.

如果有难以分解的有毒物质进入该食物链,那么③体内有毒物质积累最少

下列诗句中所蕴含的生物学知识,理解不正确的是( )

A.

“稻花香里说丰年,听取蛙声一片“中隐含着一条食物链:稻→蛙

B.

“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开“,反映了温度对生物的影响

C.

“种豆南山下,草盛豆苗稀”,反映了豆苗和杂草之间存在竞争关系

D.

“落红不是无情物,化作春泥更护花“,反映了生态系统的物质循环

二、简答题(本大题共2小题,共12分)

牙买加盛产甘蔗,但是鼠害非常严重。当地人为了控制老鼠的繁殖,引进了老鼠的天敌--獴。一段时间之后,由于没有天敌,獴大量繁殖。虽然老鼠数量得到了控制,但是獴也大量捕食鸟类,从而导致了甘蔗甲虫泛滥成灾,对甘蔗造成严重危害。如图为该农田中的食物网示意图,请据图回答问题:

(1)从生态系统的组成分析,甘蔗属于______者。

(2)在生态系统中,不同生物之间由于______的关系而形成的链状结构叫做食物链。写出甲虫所处的食物链:______(用文字和箭头表示)。

(

3)如果浇灌甘蔗的水源被污染,那么该食物网中,体内含毒素最多的生物是______。

(4)甲虫泛滥成灾的实例说明生态系统的______能力是有一定限度的。

根据如图回答:

(1)该图共有______条食物链。

(2)请你写出最长的一条食物链:______。

(3)在生态系统中,蛇与鼠的关系是______。

(4)若上图要完善为一个生态系统,在图中还必须添加的成分是______和______。

(5)若如图通过你的填充已成为一个完整的生态系统,那么在一般情况下,生态系统中的各种生物数量和所占的比例将维持在一个相对稳定的状态,这种状态叫生态平衡。这种现象说明生态系统具有一定的______能力。

(6)假设此生态系统中的草被DDT污染了,则含DDT最多的生物是______。

三、实验探究题(本大题共2小题,共40分)

阅读资料,回答下列问题:

塞罕坝位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县境内,历史上的塞罕坝是一处水草丰沛、森林茂密、禽兽繁集的“千里松林”。从1863年塞罕坝开围放垦,随之森林植被遭到破坏,后来遭遇日本侵略者的掠夺采伐和连年山火,到解放初期,原始森林已荡然无存,呈现“飞鸟无栖树,黄沙遮天日”的荒凉景象。20世纪90年代后期,塞罕坝人用两代人的青春和汗水,营造起万顷林海,形成了国家一级旅游资源。

塞罕坝有丰富的野生动植物资源,其中维管植物659种,312属。保护区有国家重点保护野生植物4种,分别为刺五加、蒙古黄芪、野大豆和沙芦草;有国家重点保护动物47种,其中兽类7种,鸟类39种,鱼类1种。

据中国林科院评估,塞罕坝百万亩人工森林生态系统,每年可为滦河、辽河下游地区涵养、净化水源1.37亿立方米;每年可吸收二氧化碳74.7万吨,释放氧气54.5万吨,可供199.2万人呼吸;林区空气负离子平均含量比北京城区高出5倍。与建场初期相比,塞罕坝及周边区域小气候得到有效改善:年无霜期由52天增加至64天,年均大风日数由83天减少到53天,年均降水量由不足410毫米增加到460毫米,林区空气湿度比林区外无林地高出50%。

(1)历史上的塞罕坝森林茂密,鸟兽繁多,各种生物的数量和比例一直处在相对稳定的状态,说明生态系统是具有一定的_____________能力。但20世纪50年代,塞罕坝却由森林变为荒原,说明这种能力是_____________的。

(2)在塞罕坝的“草→蝗虫→青蛙→蛇→鹰”这条食物链中,生物数量最少的是__________。

(3)文中提到20世纪90年代后期塞罕坝“营造起万顷林海”后“塞罕坝及周边区域小气候得到有效改善”,这体现生物与环境的关系是________________________________。

(4)对于塞罕坝的国家重点保护动物,林业科学家通过给部分个体戴上卫星定位项圈,收集数据,分析并研究它们的活动范围和行为习惯,其中运用的研究方法是_______(填字母)。

A.观察法???????????

B.调查法???????????

C.实验法

(5)如果要探究空气中负离子对某一种动物的影响,你在设计实验时要同时设置负离子含量低的空气和负离子含量高的空气,原因是__________________________________。

5月15日,在“月宫一号”内进行的“月宫365”实验取得圆满成功。在“月宫一号”内,人类生活所必需的物质可以循环再生。

(1)图甲表示“月宫一号”内各生物间的物质流动。图中有______条食物链。

(2)某同学认为“月宫一号”作为一个人工生态系统,可以引入以黄粉虫为食的生物。请你从生态系统结构和功能的角度评价此观点。______。

(3)“月宫一号”里的植物能为人提供氧气、水和食物。光照是影响植物光合作用强度的因素之一。某科学兴趣小组利用图乙装置研究不同色光对金鱼藻光合作用的影响,并对实验中测得的数据进行处理(如图丙),据图分析,“月宫一号”内给植物照射的最佳两种色光为______。

答案解析

【答案】B

【解析】A.所有动物、植物、微生物,缺少非生物部分,因此不能构成生态系统,故A不符合题意;

B.在生态系统中,物质和能量是沿着食物链和食物网流动的,故B符合题意;

C.生态平衡是一个动态的平衡,因此各种生物的数量是相对稳定的,不是恒定不变的,故C不符合题意;

D.生态系统具的自动调节能力是有限的,如果种生物或环境发生巨大变化时往往就会破坏生态平衡,甚至造成生态灾难,故D不符合题意。?故选B。

2.【答案】D

【解析】A.食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…高级消费者,注意起始点是生产者,箭头指向捕食者。因此,图中共有4条食物链:草→鼠→鹰;草→鼠→蛇→鹰;草→食草昆虫→青蛙→蛇→鹰;草→兔→鹰,A错误;?

B.在有鹰的食物链中,如果鹰的数量下降,短时间内,兔、鼠、蛇等因为天敌数量减少就大量繁殖增加数量,同时它们的食物,如草、青蛙的数量就会减少,可见,鹰数量下降,就会影响到整个食物网,故B错误;

C.有些生物可以捕食多种生物,可以位于多条食物链上,如鹰,C错误;?

D.生态系统具有一定的自动调节能力,但这种自动调节能力有一定限度,如果外界干扰超过了这个限度,生态系统就会遭到破坏。如果蛇被大量捕杀,那么短时间内,青蛙会因天敌数量减少而数量会增加,D正确。?故选D。

3.【答案】B

【解析】A.生产者是指能进行光合作用,为植物自身、消费者、分解者提供有机物(食物)、能量和氧气的绿色植物。因此该湖泊生态系统的浮游植物是生产者;消费者是指不能进行光合作用,必需以现成的有机物为食的动物,因此消费者有浮游动物、鱼、食鱼鸟。A正确;

B.食物链书写的原则是:食物链中只包含生产者和消费者,不包括分解者和非生物部分;食物链以生产者开始,以最高营养级结束;食物链中的箭头由被捕食者指向捕食者。B错误;

C.从能量金字塔可推断能量在沿食物链流动的过程中逐级递减的,C正确;

D.在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着营养级别的升高而逐步增加。在“浮游植物→浮游动物→鱼→食鱼鸟”食物链中,食鱼鸟营养级别最高,杀虫剂通过食物链在其体内积累超过致死量。D正确。

故选B。

4.【答案】D

【解析】各生态系统并不是密闭的,孤立的,而是开放的,相互联系在一起。生态系统中的植物和动物通过吃与被吃的关系,形成了食物链和食物网,因此某种生物的种类和数量大大增加或减少,会影响其他生物的生存,从而影响整个生态系统的平衡和稳定。生态系统中的生物通过食物链和食物网进行物质和能量的传递。生物圈是一个统一的整体,其整体性体现在地域相互关联、非生物因素相互影响、生物因素相互关联。故ABC不符合题意;不同的生态系统具有不同的特点以及不同种类的生物,各种生物不可能都在不同生态系统中存在。故D符合题意。故选D。

5.【答案】B

【解析】食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。“螳螂捕蝉,黄雀在后”这句谚语描述的是生物间的捕食关系,具体为螳螂以蝉为食,黄雀以螳螂为食,但这里面只包含了动物,即消费者。要想使之成为一条完整的食物链,应从生产者开始,因此这成语从食物链的角度看,缺少的成分是生产者。故B符合题意。故选B。

6.【答案】D

【解析】A.食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…高级消费者,注意起始点是生产者,箭头指向捕食者,因此,图中存在的食物链为:草→鼠→蛇,错误;

B.生态系统具有一定的自动调节能力,如果人过度捕食蛇,鼠的天敌大量减少,食物充足就会大量繁殖,导致鼠的数量短期内会增多,错误;

C.生态系统中的能量是从绿色植物进行光合作用固定的太阳能开始的,所以,该生态系统的能量最终来自太阳光,错误;

D.?生态系统具有一定的自动调节能力,生态系统中的生物种类越多,营养结构越复杂,自我调节能力就越大,但生态系统的自我调节能力是有限度的,如果人为干扰超过了这个限度,生态平衡就会遭到破坏,D正确。故选D。

7.【答案】B

【解析】A、能量流动的特点单向流动,逐级递减的,由图可知,该食物链可表示为丙→甲→乙→丁,A正确;

B、食物链中只包含生产者和消费者,不包括分解者和非生物部分;甲、乙、丁是消费者,丙是生产者,B错误;

C、丙固定的太阳能是食物链中各种生物的能量来源,C正确;

D、生态系统的组成包括非生物部分和生物部分,甲、乙、丙、丁以及它们生活的环境和分解者组成了生态系统,D正确。故选:B。

8.【答案】A

【解析】解:A、该食物链正确表示了生产者国槐与消费者国槐尺蠖、胡蜂捕食关系,A正确;

B、阳光属于非生物部分,而食物链不包括非生物部分,B不正确;

C、食物链中的箭头由被捕食者指向捕食者,箭头方向标反了,C不正确;

D、细菌属于分解者,而食物链的不包括分解者,D不正确。

故选:A。

食物链书写的原则是:食物链中只包含生产者和消费者,不包括分解者和非生物部分;食物链以生产者开始,以最高营养级结束;食物链中的箭头由被捕食者指向捕食者。

本题考查学生对生态系统的组成及各部分的作用及食物链的正确表示方法的理解,属于基础题,难度较小。

9.【答案】D

【解析】解:A、“该生态瓶”即包括了环境,又包括了此环境中所有的生物,因此该生态瓶就是一个典型的生态系统,A正确;

B、影响该生态瓶里小鱼生活的非生物因素有阳光、水、空气、温度等,B正确;

C、该生态瓶里能量的最终来源是光能,C正确;

D、食物链不包括非生物成分和分解者,该生态瓶里可以建立一条食物链:水草→小鱼,D错误。

故选:D。

10.【答案】D

【解析】解:A、从图中可以看出四种生物所含有机物的总量有多到少依次是:甲、丙、乙、丁,所以甲是生产者,A正确;

B、在该食物链中,丁处于的营养级别最高,因此在某一有毒物质进入该食物链,则体内含该有毒物质最多的是丁,B正确;

C、从图中可以看出四种生物所含有机物的总量有多到少依次是:甲、丙、乙、丁,因此四种生物构成的食物链是:甲→丙→乙→丁,C正确;

D、在一段时间内,如果乙的数量增加,丁会因食物的增多而数量增加;同时丙因天敌数量增加而减少,D错误。

故选:D。

11.【答案】B

【解析】A、小球藻是绿色植物,在该生态系统中属于生产者,A正确;

B、据表中信息可构成的食物链有3条:小球藻→河蚌;小球藻→水蚤→小鱼→大鱼;小球藻→水蚤→河蚌;B错误;

C、据表中信息可见:河蚌的消化道内有水蚤,说明两者之间存在捕食关系;河蚌与水蚤都捕食小球藻,说明两者之间存在竞争关系;C正确;

D、有毒物质沿食物链流动逐级积累,营养级越低有毒物质积累越少,营养级越高有毒物质积累越多。大鱼的营养级最高,因此“如果该池塘受到了汞污染”,上述生物体内汞含量最高的是大鱼。D正确。

故选:B。

12.【答案】B

【解析】解:A在生态系统中生产者通过光合作用制造有机物,为生物圈中的其他生物提供食物和能量,动物直接或间接得以植物为食。生产者和消费者之间的关系,主要是吃与被吃的关系。A正确。

B.生态系统中生产者和消费者之间由于吃与被吃的关系形成食物链,食物链相互交织形成食物网。食物链和食物网中没有分解者。B错误。

C.细菌和真菌分解动植物的残体、粪便和各种复杂的有机化合物,吸收某些分解产物,最终能将有机物分解为简单的无机物,而这些无机物参与物质循环后可被自养生物重新利用。C正确。

D.生态系统的组成包括非生物成分和生物成分,非生物成分包括空气、阳光、水分、温度和土壤等。D正确。

故选:B

13.【答案】B

【解析】生态系统的生物部分包括生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)。在一个生态系统中,植物属于生产者,动物属于消费者,而生产者和消费者之间存在一种吃与被吃的关系;题干中草属于植物,是生产者,猫、老鼠、羊、青蛙、害虫、蛇等为动物,属于消费者,选项A、C、D只反映消费者之间的关系,而羊和草属于生产者与消费者之间吃与被吃的关系.故选B

14.【答案】B

【解析】A.生态系统中,只有绿色植物才能进行光合作用制造有机物,有机物中储存着来自阳光的能量,因此生态系统内的能量最终来源于太阳能,故A正确;

B.雨露滋润禾苗壮体现了非生物因素水分对生物的影响,故B错误;

?C.“橘生淮南则为橘,橘生淮北则为枳”产生这一差异的主要因素是温度,故C正确;

D.在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着营养级别的升高而逐步增加,营养级越高的生物,体内所积累的有毒物质越多,据此,在大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米中,若水体受到污染,则大鱼体内有害物质含量最多,故D正确。

故选B。

15.【答案】C

【解析】解:A、题干中的食物链是:牧草→鹿→狼,当狼被杀光,鹿会因为失去天敌而数量增加,但是草的数量是有限的,当鹿的数量增加到一定程度,又会因为缺少牧草而数量减少。因此若大量捕杀狼,则鹿的数量会先因狼的减少而迅速增加,后来则因草的减少而减少,为错误项。

B、唾液淀粉酶的消化作用应该是随着温度的逐渐升高,消化作用逐渐增强,达到一定温度后(37℃),随温度升高,消化作用又逐渐减弱,即呈一弧形曲线。为错误项。

C、从早上6点到傍晚18点,植物进行了一天的光合作用,消耗了大量的二氧化碳,放出氧气,同时制造了有机物,因此二氧化碳的含量呈下降趋势,有机物含量增加。所以b点不可能为傍晚,为正确项。

D、呼气时:肋间肌舒张时,肋骨向下向内运动,使胸廓的前后径和左右径都缩小,同时膈肌舒张,膈顶部上升,使胸廓的上下径都缩小这样胸廓的容积就缩小,肺也随着回缩,肺内的气压大于外界大气压,肺内通过呼吸道排出体外,完成呼气的过程。图中曲线的ab段的曲线表示肺的容积变大,是吸气,为错误项。

故选:C。

16.【答案】C

【解析】解:A、食物链以生产者开始,以最高营养级结束;食物链中的箭头由被捕食者指向捕食者。由图可知,图中的食物网中的三条食物链分别是:草→兔→鹰;草→鼠→鹰;草→鼠→蛇→鹰;A正确;

B、在食物链:草→鼠→鹰中,鹰是第三营养级;在草→鼠→蛇→鹰中,鹰是第四营养级;所以在不同的食物链中,鹰的营养等级不同。B正确;

C、在生态系统中,有害物质可以通过食物链在生物体内不断积累,其浓度随着消费者级别的升高而逐步增加。该食物网中,鹰的营养级别最高,体内积累的有毒物质最多。C错误;

D、该生态系统中,草是绿色植物属于生产者,细菌真菌能够分解动植物遗体遗物中的有机物,属于分解者。D正确。

故选:C。

17.【答案】B

【解析】解:在生态系统中,绿色植物属于生产者,动物属于消费者。大鱼吃小鱼、狮子捕食斑马、猫吃老鼠,都是消费者和消费者之间的捕食关系;蚕吃桑叶,体现了消费者与生产者之间吃与被吃的关系。

故选:B。

18.【答案】C

【解析】解:食物链是生态系统中生物之间由食物关系而形成的一状结种链构。每条食物链的起点都是生产者(绿色植物)箭头指向初级消费者(植食性动物)箭头指向次级消费者(食肉动物)箭头指向次级消费者(食肉动物).

A、缺少生产者,A错误;

B、含有非生物成分阳光,B错误;

C、符合食物链的特点,C正确;

D、箭头指向捕食者,不能指向被捕食者,D错误。

故选:C。

19.【答案】D

【解析】甲、乙、丙、丁四种生物构成了生态系统中的一条食物链,由此并不能判断谁是生产者,谁是消费者,及它们各自所处的营养级别,故无法判断若甲的数量大量减少,最可能导致乙的数量在短期内的变化情况。故选:D。

20.【答案】D

【解析】“螳螂捕蝉,黄雀在后”体现了生物与生物之间的捕食关系,螳螂和蝉,螳螂吃蝉是为了获取食物维持生存,属于捕食关系;黄雀和螳螂,黄雀吃螳螂是为了获取食物维持生存,属于捕食关系。其食物链是:树

→蝉→螳螂→黄雀。可见D符合题意。?

?

故选D。

21.【答案】B

【解析】解:A、生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。所以,阳光、空气和水都是农田生态系统的组成成分,A正确;

B、食物链中只包含生产者和消费者,不包括分解者和非生物部分;阳光属于非生物部分,所以阳光→稻→虫→蛙,不能构成食物链,B错误;

C、生态系统中生物之间的最重要联系是通过食物链和食物网联成一个整体,所以食物链和食物网是生态系统中能量流动和物质循环的主渠道。C正确;

D、农田中的腐生微生物能够分解动植物遗体或动物的排泄物中取得有机物来生成无机物,进入生态循环,属于分解者,D正确。

故选:B。

22.【答案】A

【解析】解:A、图中①代表植物,③代表鸟类,植物的结构层次没有系统这一结构,所以①与③所代表的生物,结构层次不同。A正确;

B、①生产者、②和③消费者、④分解者,还缺少非生物成分,因此图①②③④中不能构成一个完整的生态系统,B错误;

C、图中④指向①的箭头代表着分解者产生的二氧化碳、水、无机盐被生产者吸收利用,而不是分解者让物质和能量重新回到了生产者体内,C错误;

D、食物链不包括分解者④,图中只有一条食物链①→②→③,而不是有三条食物链,D错误。

故选:A。

23.【答案】B

【解析】解:A、在生态系统中,能量流动一般是从生产者固定太阳能开始的。所以,该食物链中的能量最终来源是②固定的太阳能,A错误

B、能量沿着食物链流动逐级递减,营养级越低,获得的能量越多,生物的数量也越多。所以,图中四种生物可以构成一条食物链:②→①→④→③,B正确

C、由食物链:②→①→④→③,①是④的食物来源,当①的数量大量减少时,④由于缺少食物而死亡,C错误;

D、如果有难以分解的有毒物质进入该食物链,②是生产者,那么②体内有毒物质积累最少,D错误。

故选:B。

24.【答案】A

【解析】解:A、“稻花香里说丰年,听取蛙声一片”说的是青蛙捕食水稻的害虫,使水稻增产,因此正确的食物链是水稻→害虫→青蛙,A错误;

B、“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”,表明环境影响生物的生长开花等,海拔每升高1千米气温下降6℃左右,因此山上的温度比山下低,山上的桃花比山下的开的晚。才有了“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”的自然现象,造成这一差异的环境因素是温度,说明环境温度影响生物,B正确;

C、草和豆苗相互争夺营养物质和生存空间等,因此属于竞争关系,所以“种豆南山下,草盛豆苗稀”。诗句中体现出豆苗与杂草间的生物关系是竞争关系,体现了生物因素对生物影响,C正确;

D、“落红不是无情物,化作春泥更护花“,意思是细菌和真菌作为分解者把动植物遗体分解成二氧化碳、水和无机盐,这些物质又能被植物重新吸收利用,制造有机物,因此“落红不是无情物,化作春泥更护花“,反映了生态系统的物质循环,D正确。

故选:A。

25.【答案】生产?

吃与被吃?

甘蔗→甲虫→鸟→獴?

獴?

自动调节

【解析】解:(1)绿色植物通过光合作用制造有机物,属于生产者,因此从生态系统的组成分析,甘蔗属于生产者。

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的。图中有两条食物链:甘蔗→老鼠→獴,甘蔗→甲虫→鸟→獴,其中有甲虫的是:甘蔗→甲虫→鸟→獴。

(3)有害物质沿着食物链积累逐级增多,营养级越高,有毒物质积累的越多。如果浇灌甘蔗的水源被污染,那么该生态系统中,体内含毒素最多的生物是獴。

(4)这个事实说明,生态系统的自动调节能力是有限的。人类的生产必须要遵循生态规律,否则生态平衡将遭到破坏。

故答案为:(1)生产;

(2)吃与被吃;甘蔗→甲虫→鸟→獴;

(3)獴;

(4)自动调节。

(1)一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,生物部分由生产者(绿色植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌);非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等。

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。

(3)有毒化学物质会沿着食物链传递并逐渐积累富集,在食物链末端的高级消费者体内最多。

解答此类题目的关键是理解掌握生态系统的组成和食物链的概念。

26.【答案】5?

草→鼠→蛇→鹰?

捕食关系?

分解者?

非生物部分?

自我调节?

鹰

【解析】解:(1)、(2)在生态系统中,生产者和消费者之间存在吃与被吃的关系,起点是生产者,终点是消费者,这样就构成了食物链.

在生态系统中,各种生物之间由于食物关系而形成的一种联系,叫做食物链.该图中共有五条食物链:分别是?草→兔→鹰、草→兔→狐、草→鼠→狐、草→鼠→鹰、草→鼠→蛇→鹰.最长的一条食物链是草→鼠→蛇→鹰.

(3)蛇吃鼠,因此该生态系统中的蛇与鼠的关系是捕食关系。

(4)生态系统是由非生物成分和生物成分两部分组成的.生物成分包括生态系统中的全部生物.根据获得的营养和能量的方式,生物成分又可以划分为生产者、消费者、分解者.若如图要完善为一个生态系统,在图中还必须添加的生物成分是分解者和非生物部分.

(5)生态系统中各种生物的数量和所占比例总是维持在相对稳定的状态,这种现象叫做生态平衡,这种现象说明生态系统具有一定的自我调节能力。

(6)在生态系统中,一些有害物质如铅、汞、铜等重金属和某些杀虫剂,可以通过食物链在生物体内不断积累,使其浓度随着消费者级别的升高而逐步增加,若这一生态系统中的土壤中含有某种有害物质(如重金属),鹰的营养级别最高,所以体内残留有害物质最多的生物是鹰.

故答案为:(1)5;

(2)草→鼠→蛇→鹰;

(3)捕食关系;

(4)分解者、非生物部分;

(5)自动调节;

(6)鹰。

(1)生态系统的组成包括非生物部分和生物部分.非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌).

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃这种关系的,所以食物链中不应该出现分解者.食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者.

(3)有毒物质在生物体内不易分解和排出,随着食物链和食物网逐级积累.

解答此类题目的关键是理解掌握生态系统的组成和组成生态系统各部分的功能以及食物链的组成.

27.【答案】(1)自动调节(自我调节);有限???

(2)鹰???

(3)生物影响环境???

(4)B???

(5)设置对照实验

【解析】(1)生态系统调节能力的大小取决于它自身的结构特点,自身的营养结构越复杂,自动调节能力就越强,但是任何生态系统的自我调节能力具有一定的限度,如果外来干扰超出了这个限度,生态系统的稳定性就会遭到破坏。森林生态系统动植物种类繁多,营养结构复杂,自动调节能力较强。因此,历史上的塞罕坝森林茂密,鸟兽繁多,各种生物的数量和比例一直处在相对稳定的状态,说明生态系统是具有一定的自动调节(自我调节)能力。但20世纪50年代,塞罕坝却由森林变为荒原,说明这种能力是有限的。

(2)在生态系统中,能量沿着食物链传递是单向、逐级递减的,营养级别越低,得到的能量越多,生物数量越多;营养级别越高,得到的能量越少,生物数量越少。在塞罕坝的“草→蝗虫→青蛙→蛇→鹰”这条食物链中,鹰的营养级最高,因此生物数量最少的是鹰。

(3)生态系统中,生物与环境之所以能够形成一个统一的整体,是因为它们之间相互影响、相互依存。因此,文中提到20世纪90年代后期塞罕坝“营造起万顷林海”后“塞罕坝及周边区域小气候得到有效改善”,这体现生物与环境的关系是生物影响环境。

(4)科学探究的方法有观察法、调查法、实验法等。其中调查法是在自然的过程中进行的,通过访问、座谈、问卷、测验和查阅书面材料等方式去搜集反映研究对象的材料。调查时首先要明确调查目的和调查对象,制订合理的调查方案;调查过程中要如实记录;对调查的结果要进行整理和分析,有时要用数学方法进行统计。因此,林业科学家通过给部分个体戴上卫星定位项圈,收集数据,分析并研究它们的活动范围和行为习惯的方法属于调查法,故选B。

(5)如果要探究空气中负离子对某一种动物的影响,在设计实验时要同时设置负离子含量低的空气和负离子含量高的空气,形成对照试验,使实验结论更科学。因此,如果要探究空气中负离子对某一种动物的影响,在设计实验时要同时设置负离子含量低的空气和负离子含量高的空气,原因是设置对照实验。

故答案为:

(1)自动调节(自我调节);有限???

(2)鹰???

(3)生物影响环境???

(4)B???

(5)设置对照实验

28.【答案】2;增加生物的种类和数量,提高生态系统的自我调节能力;调整能量流动方向,使能力持续高效的流向对人类有益的部分;蓝光和红光

【解析】解:(1)图甲表示“月宫一号”内各生物间的物质流动。图中有2条食物链,即植物→人,植物→黄粉虫→人;

(2)某同学认为“月宫一号”作为一个人工生态系统,可以引入以黄粉虫为食的生物。从生态系统结构和功能的角度评价此观点:增加生物的种类和数量,进而提高生态系统的自我调节能力;调整能量流动方向,使能力持续高效的流向对人类有益的部分;

(3)观图可知:蓝黄和红光在相同的时间内产生的气体量最多,所以“月宫一号”里的植物能为人提供氧气、水和食物。光照是影响植物光合作用强度的因素之一。某科学兴趣小组利用图乙装置研究不同色光对金鱼藻光合作用的影响,并对实验中测得的数据进行处理(如图丙),据图分析,“月宫一号”内给植物照射的最佳两种色光为蓝光和红光。