部编版高中历史中外历史纲要上第三单元阶段检测(word版含选择题解析答案)

文档属性

| 名称 | 部编版高中历史中外历史纲要上第三单元阶段检测(word版含选择题解析答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 241.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-01-15 16:53:06 | ||

图片预览

文档简介

阶段检测(三)

(测试范围:辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一)

(时间:90分钟 分值:100分)

一、单项选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。每小题只有一个正确答案,请将正确答案填入表格中相应的题号下面)

1.《论语》提到“天命”的次数仅有三次,远远少于“礼”和“仁”的次数。老子重视天人关系,他认为:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”这

A.折射出不同的人生追求 B.反映了不同的时代背景

C.说明了顺天有为的主张 D.本质上都赞成君权神授

2.西汉初年,实行郡国并行制,以长安为中心的周边地区被划分成十五个郡,实行郡县制;对燕、赵、齐、魏、楚等地,则分封同姓子弟,实行分封制。刘邦意在

A.强化君主专制中央集权制度 B.维护政权的稳定性和延续性

C.让郡县与王国之间相互牵制 D.推动汉初经济的恢复和发展

3.北魏孝文帝说:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也。宜改姓元氏。”从中可以看出孝文帝改鲜卑姓“拓跋”为汉姓“元”的主要目的是

A.提高拓跋氏的政治地位 B.确立北魏皇族的正统地位

C.改变鲜卑族的生活习惯 D.实现鲜卑族与汉族的平等

4.《旧唐书》称武则天:“制公卿之死命,擅王者之威力。”(意为诛杀公卿,独断专权)小明却说:“对人民来说,武则天不算是坏皇帝。”小明得出该结论的主要依据是武则天( )

A.开始用分科考试的办法选拔官员

B.在位期间出现了“开元盛世”的局面

C.是中国历史上唯一的女皇帝

D.发展农业生产,推动社会经济进一步发展

5.唐代所有以皇帝诏敕形式颁布的政府法令,既须皇帝画敕,又须中书、门下两省共同认可,并经政事堂盖印,否则便不具有合法性。材料主要反映了唐代

A.尚书省权力被削弱 B.皇权受到一定制约

C.君主专制空前强化 D.宰相权力有名无实

6.据载,长翅帽(如图所示)的发明者是宋太祖。有一次,在听取大臣奏章时,他发现两侧有不少官员窃窃私语,心里非常不痛快。之后,他传旨在官帽后两侧分别加上长翅(以后越来越长)。从此大臣上朝,只能面对面交谈了。这一改变有助于

A.增加决策透明度 B.提高议事效率

C.缓和大臣间矛盾 D.加强皇权统治

7.《宋史》对宋太祖备加赞誉:“三代而降,考论声明文物之治,道德仁义之风,宋于汉、唐,盖无让焉。”此种评价是基于太祖

A.结束五代十国的分裂局面 B.实行开明平等的民族政策

C.推行重文轻武的治国政策 D.实行鼓励贸易的经济政策

8.“熙宁(宋神宗年号)青苗法取息二分,提举使(青苗法负责官吏)复以多散为功,遂立各州定额,而有抑配(强制分派)之弊。”这段话反映出

A.政府积极帮助农民解除高利贷负担B.官吏以青苗法作为聚敛财富的手段

C.官府不向农民提供所需贷款和种子D.新法打击了大地主、大官僚的利益

9.诗人张以宁路过辛弃疾墓时赋诗云:“英雄已尽中原泪,臣主原无北伐心。”该诗反映的历史事件是

A.岳飞抗金,收复开封 B.庆历新政,触犯既得利益

C.绍兴和议,宋廷偏安江南 D.北宋灭亡,蒙古统一

10.考古学家在一座辽代契丹族公主墓中发现,墓门两侧的仿木结构,都采用了汉族的营造方式,上面的浮雕风格已深受宋朝画界的影响。这一发现最能证明宋辽时期的

A.农业生产的发展 B.民族文化的交融

C.民族战争的频繁 D.海外贸易的兴盛

11.契丹族在北方草原建立了辽政权,北宋与辽经过长期的战争签订了协议,北宋每年送给辽钱物。你认为这样做的积极影响是

A.有利于北宋统一中国

B.宋辽之间维持了长期和平,有利于双方经济文化交流

C.扭转了北宋在战场上的不利局面

D.加速了北宋的社会危机

12.12世纪后期,有一位统治者百姓誉为“小尧舜”,他统治时期史称

A.“文景之治” B.“贞观之治” C.“开元盛世” D.“大定之治”

13.“元代行省虽然军国重事,无不领之”,但却“有诸侯之镇,而无诸侯之权”。如在人事权方面,元代地方官吏的选用主要由中书省和吏部负责,行省几无任官和诠调权。这表明,行省的设置

A.改变了地方积贫积弱的现状 B.消除了地方分裂割据的隐患

C.顺应了加强中央集权的需要 D.体现了因俗而治的治国理念

14.从苏轼《石炭》诗“根苗一发浩无际,万人鼓舞千人看。投泥泼水愈光明,烁玉流金见精悍”等中,我们能得出的结论是

A.木柴仍然是主要燃料 B.铸铁成为主要手工业部门

C.城市社会生活丰富多彩 D.已经开始用煤作燃料冶铁

15.北宋时,棉花的种植在闽粤一带已渐盛行;南宋时,又从闽粤发展到长江流域和淮河流域。宋代有诗云:“嘉树种木棉,天何厚八闽”“木棉收千枝,八口不忧贫”。这反映了宋代

A.手工业重心转移到南方 B.家庭经济结构发生了变化

C.棉花成为主要衣被材料 D.南方各省的百姓衣食富足

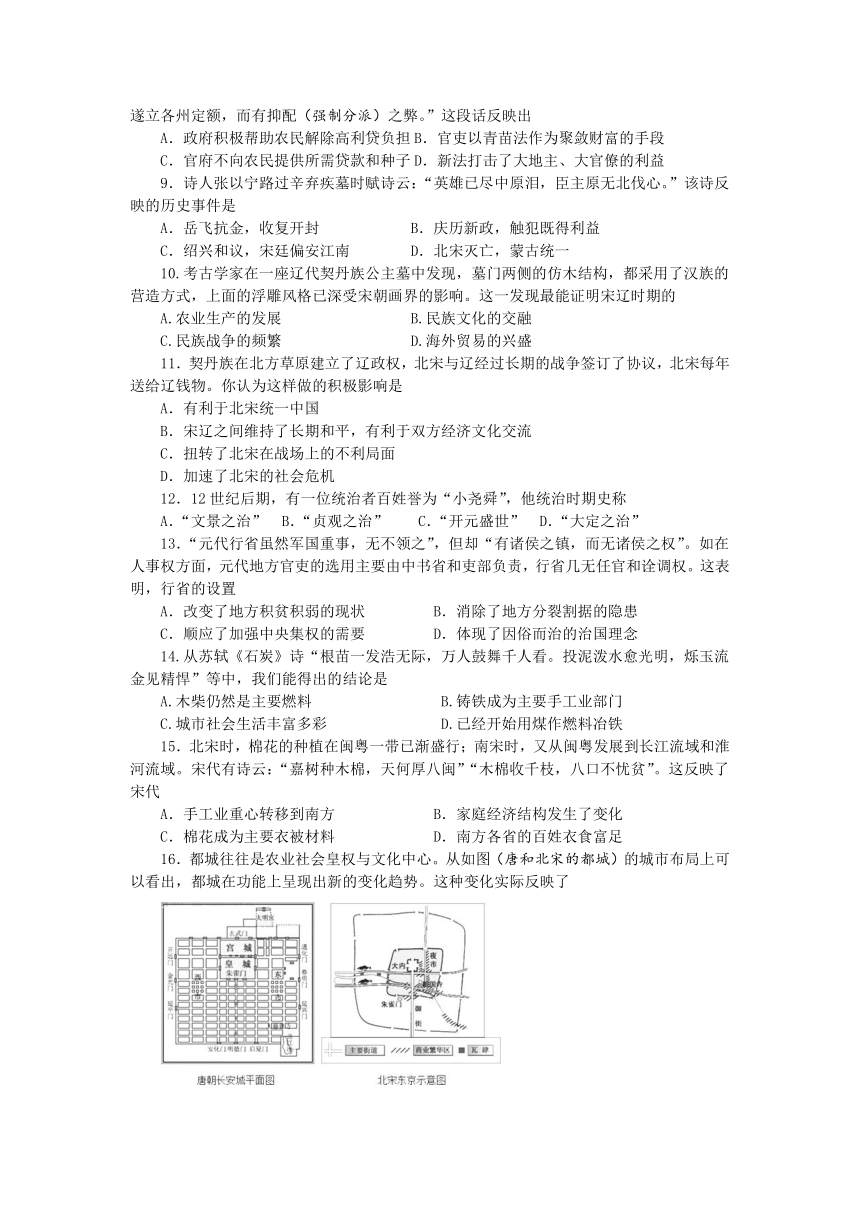

16.都城往往是农业社会皇权与文化中心。从如图(唐和北宋的都城)的城市布局上可以看出,都城在功能上呈现出新的变化趋势。这种变化实际反映了

A.政治中心的逐渐东移 B.城市规模的逐渐扩大

C.商品经济的不断发展 D.经济重心的不断南移

17.《宋史》 记载凡大食、暹罗等诸蕃并通货物,“以金银……杂色锦缗钱、 铅锡、杂色帛、瓷器,市香药、犀、象……”该史料反映了宋代

A.商贸活动不再受到官府的监管? B.海外贸易繁荣兴盛

C.政府抑制商业发展 D.陆上丝绸之路兴盛

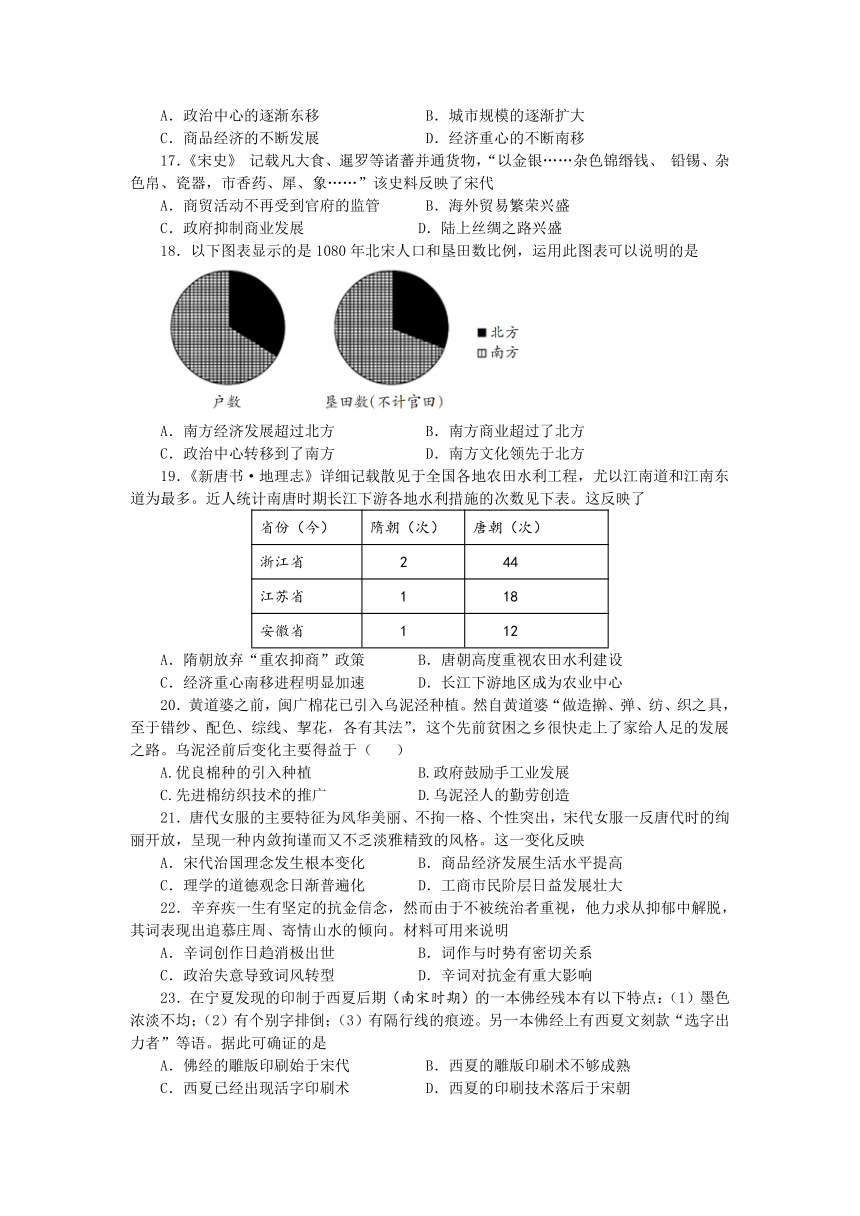

18.以下图表显示的是1080年北宋人口和垦田数比例,运用此图表可以说明的是

A.南方经济发展超过北方 B.南方商业超过了北方

C.政治中心转移到了南方 D.南方文化领先于北方

19.《新唐书·地理志》详细记载散见于全国各地农田水利工程,尤以江南道和江南东道为最多。近人统计南唐时期长江下游各地水利措施的次数见下表。这反映了

省份(今)

隋朝(次)

唐朝(次)

浙江省

2

44

江苏省

1

18

安徽省

1

12

A.隋朝放弃“重农抑商”政策 B.唐朝高度重视农田水利建设

C.经济重心南移进程明显加速 D.长江下游地区成为农业中心

20.黄道婆之前,闽广棉花已引入乌泥泾种植。然自黄道婆“做造擀、弹、纺、织之具,至于错纱、配色、综线、挈花,各有其法”,这个先前贫困之乡很快走上了家给人足的发展之路。乌泥泾前后变化主要得益于( )

A.优良棉种的引入种植 B.政府鼓励手工业发展

C.先进棉纺织技术的推广 D.乌泥泾人的勤劳创造

21.唐代女服的主要特征为风华美丽、不拘一格、个性突出,宋代女服一反唐代时的绚丽开放,呈现一种内敛拘谨而又不乏淡雅精致的风格。这一变化反映

A.宋代治国理念发生根本变化 B.商品经济发展生活水平提高

C.理学的道德观念日渐普遍化 D.工商市民阶层日益发展壮大

22.辛弃疾一生有坚定的抗金信念,然而由于不被统治者重视,他力求从抑郁中解脱,其词表现出追慕庄周、寄情山水的倾向。材料可用来说明

A.辛词创作日趋消极出世 B.词作与时势有密切关系

C.政治失意导致词风转型 D.辛词对抗金有重大影响

23.在宁夏发现的印制于西夏后期(南宋时期)的一本佛经残本有以下特点:(1)墨色浓淡不均;(2)有个别字排倒;(3)有隔行线的痕迹。另一本佛经上有西夏文刻款“选字出力者”等语。据此可确证的是

A.佛经的雕版印刷始于宋代 B.西夏的雕版印刷术不够成熟

C.西夏已经出现活字印刷术 D.西夏的印刷技术落后于宋朝

24.公元1038年,党项族首领李元昊称帝,建立西夏,命野利仁荣创制西夏文,西夏文结构多仿汉字,形体方正。这反映了西夏文字

A.深受汉族文字的影响 B.早于汉字创立

C.加强了西夏的统治 D.成为与汉族沟通的重要工具

25.金朝创制了女真文字,并把中原经典翻译成女真语,设立女真进士科。这种做法的根本目的是

A.促进北方民族融合 B.保持女真的民族特色

C.巩固在中原的统治 D.淡化中原的文化影响

二、非选择题

26.(10分)阅读下列材料,回答问题。

材料 宋代与唐代相比,商人地位有了实质的提高。他们市籍被完全废除,同是国家“编户齐民”;服饰也不再有所限制,衣白还是衣紫任由其自由选择;商人子弟中“奇才异行者”可以堂而皇之地经由科举做官,亦可通过捐纳或财贿达到入仕的目的。唐宋以来,人们的观念发生了很大的变化,人们不再为传统的贱商观念所束缚,纷纷以经营商业而获利,唐代是“尽去作商贾”,而宋代则是“全民皆商”,这也从侧面反映了商业在人们心目中的地位提升,而商人也不再为人们所鄙视。

——摘编自何莉《唐宋商人社会地位变化研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括宋代商人社会地位提高的表现。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析宋代商人社会地位得以提高的原因。(6分)

27.(18分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚刑政一切收了,州郡遂日就困弱。

——朱熹《朱子语类》

(1)据材料一指出北宋初年加强中央集权是基于哪一历史现象的教训?“兵也收了,财也收了”的具体措施有哪些?(6分)

材料二 每当人们在中国的文献中查找一种具体的科技史料时,往往会发现它的焦点在宋代,不管在应用科学方面还是在纯粹科学方面都是如此。……中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态。

——〔英〕李约瑟《中国科学技术史》

(2)“中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态”,根据材料二并结合所学知识指出其具体表现。(6分)

材料三 不返本开新,不接续源头活水,综合创新便会食多不化,推陈出新就会迷失方向;不综合创新,不引进众家异说和外来文明,返本开新便会泥古不化,推陈出新就会乏力苍白;不推陈出新,不致力于内部创造,返本开新就会徒说空话,综合创新也会主体不明。因此,“三新”之说相辅相成,相得益彰,则儒学的继承与创新庶几可以顺利进行。

——牟钟鉴《儒学继承与创新的三种途径》

(3)依据材料三并结合所学,指出北宋前期儒学面临的危机。宋代理学家为重振儒学是如何“推陈出新”的?(6分)

28.(12分)阅读下列材料,回答问题。

材料 开放强大的文化活力,蓬勃的贸易经济,突破了宋以前京师关于夜市的禁令……店铺、朝廷办事机构与居民住宅错落相间,朝着大街几乎随处可以开设店铺。……坊市制度的崩溃,商业街取代商业区的市,御街两旁“许市人买卖其间”,这些都是前代都市所未有过的经济生活景观。当时开封以经商为业的有二万多户,其中640家资本雄厚的商户,分别属于160行,囊括米、盐、茶等各类商品贸易。号称“正店”的大酒楼有170家,兼具饮食与商品贸易的多种功能,作为商人验看商品质量、商定商品价格、签订契约的场所。……酒楼、茶坊适应商业大潮,与娱乐场所瓦子,都通宵营业。

——冯天瑜主编《中华文化史》

(1)根据材料和所学知识,指出东京出现“前代都市所未有过的经济生活景观”的表现。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析东京出现上述“经济生活景观”的主要原因。(6分)

29.(10分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 朝廷在故都(东京开封)时,实仰东南财赋,而吴中又为东南根柢,语曰:“苏湖熟,天下足”。

——摘自《陆游集》

材料二

时间

人口

比例

北方

南方

742年

3042万人

2036万人

3∶2

1080年

956万人

2368万人

2∶5

吴越王募民能垦荒田者,勿收其税,由是境内无弃田。……国人皆悦。

——《资治通鉴》

(1)材料一描述的这种现象出现在哪一时期?“苏湖熟,天下足”反映了这一时期的什么特征?(4分)

(2)材料二呈现的内容说明了什么?材料二与材料一描述的现象之间有何关系?(6分)

阶段检测(三)

一、单项选择题

1.A 【解析】《论语》较为集中地反映了孔子的思想,体现对鬼神敬而远之,先事人事,老子则坚持无为而治,故A项正确。

2.B 【解析】汉初实行郡国并行制是吸取秦朝没有实行分封制的教训,通过既实行郡县制又实行分封制,意在维护政权的稳定性和延续性,故B项正确。

3.B 【解析】根据材料“夫土者,黄中之色,万物之元也”,而且孝文帝上溯至黄帝,说明其目的在于确立北魏皇族的正统地位,故B项正确;拓跋氏原本就是皇族,排除A项;更改皇族姓氏不能推动整个民族的生活习惯,排除C项;鲜卑族是占据统治地位的民族,地位高于汉族,排除D项。

4.D 【解析】评价古代帝王是不是好皇帝的标准主要是看其在统治时期有没有促进国家经济发展,因此,小明得出该结论的主要依据是武则天在位期间发展农业生产,推动社会经济进一步发展,故选D项。

5.B 【解析】材料中“又须中书、门下两省共同认可,并经政事堂盖印,否则便不具有合法性”,证明了唐代三省六部制度的实施,使皇权在一定程度上受到了体制的约束,故B项正确。

6.D 【解析】官帽的改变体现的是皇帝对官员的控制加强,反映了皇权的加强,故选D项。

7.C 【解析】题干“考论声明文物之治,道德仁义之风”反映的是宋太祖重文轻武的治国思想,故C项正确。

8.B 【解析】材料中主要介绍了王安石的青苗法,从“个州定额”“有抑配(强制分派)之弊”可以看出官吏在实施的过程中为了获取财富而强行摊派,故B项正确。

9.C 【解析】“英雄已尽中原泪,臣主原无北伐心。”反映的是南宋与金绍兴和议,宋廷偏安江南,故C项正确。

10.B 【解析】根据材料信息“采用了汉族的营造方式”“深受宋朝画界的影响”说明当时民族文化的交融性,故B项正确。

11.B 【解析】北宋与辽经过长期的战争签订了协议——澶渊之盟,保持了长期相对和平的局面,有利于双方经济文化交流,故B项正确。

12.D 【解析】大定之治是指金国在金世宗完颜雍在位期间出现短暂的稳定繁荣的局面,金世宗完颜雍在位于1123年至1189年,故D项正确。

14.D 【解析】由“投泥泼水愈光明”“烁玉流金见精悍”等可知用煤冶铁提高了铁的质量,故选D项。

15.B 【解析】根据材料“嘉树种木棉,天何厚八闽”“木棉收千枝,八口不忧贫”结合所学知识可知,随着棉花种植范围的推广,更多的人为了追求利润而种植棉花,体现了宋代人们种植粮食作物到经济作物的发展变化,即体现了家庭经济结构的变化,故B项正确。

16.C 【解析】自唐代到北宋,“市”的布局变化最为显著,从唐代市的经营范围受到严格限制,与居住区界限分明,到宋代市坊界限被打破,夜市和晓市的岀现说明经营时间的限制也被打破。“市”的发展体现了城市商品经济的不断活跃和发展,故C项正确。

17.B 【解析】据材料“凡大食、暹罗等诸蕃并通货物”可知宋代与大食(阿拉伯)等蕃交易商品丰富,说明海外贸易繁荣兴盛,故选B项。

18.A 【解析】户数和垦田数,反映的是农业生产和江南经济发展的状况,总体数据都超过了北方,故A项正确。

19.C 【解析】根据材料“全国各地农田水利工程,尤以江南道和江南东道为最多”结合近人统计隋唐时期长江下游各地水利措施的次数可知,主要体现了唐朝时期南方水利建设增多,实质问题是南方经济发展较快,即经济重心的南移进程加速,故C项正确。

20.C 【解析】从材料可知乌泥泾前后变化主要得益于先进棉纺织技术的推广,故C项正确。

21.C 【解析】宋代女服“内敛拘谨而又不乏淡雅精致”体现了宋代理学的三纲五常的道德观念的影响,故C项正确。

22.B 【解析】依据材料信息可知,辛弃疾由于不被重视,因而其创作内容出现了转变,这说明词的创作与时势有密切的关系,故B项正确。

23.C 【解析】根据材料“(1)墨色浓淡不均;(2)有个别字排倒;(3)有隔行线的痕迹。”表明此印本为活字印刷,说明西夏已经出现活字印刷术,故C项正确。

24.A 【解析】根据“西夏文结构多仿汉字,形体方正”可知西夏文字的创制深受汉族文字的影响,故A项正确。

25.C 【解析】材料反映了女真人对本民族文化和汉族先进文化的调和,这是固守女真传统和学习汉族先进文化的矛盾体现,其根本目标是为了巩固在中原的统治,故C项正确。

二、非选择题

26.(1)表现:成为“编户齐民”;政府不再限制商人服饰;允许商人子弟入仕;全民经商出现。(4分)

(2)原因:商品经济的发展;宋代以前商人社会地位不断提高的促进;政府抑商政策松弛的推动;商人势力的发展及其队伍的扩大;社会观念的转变。(6分)

27.(1)现象:唐末以来的藩镇割据。(2分)

措施:设诸路转运司管理地方财政;从地方军队中挑选强壮士兵,编入禁军,由皇帝直接控制(削弱地方节度使的权力)。(4分)

表现:毕昇发明活字印刷术、火药大量制造并用于军事、指南针广泛应用于航海以及沈括的《梦溪笔谈》记载和总结了当时的许多科技成果处于世界领先地位。(6分)

危机:儒家学说日益僵化;佛教和道教的冲击。(2分)

如何“推陈出新”:形成一套包括宇宙观、人生观、认识论、方法论、以理为核心的理论体系;认为理(天理)是自然界和社会的根本原则;倡导“存天理,灭人欲”;提出格物致知。(4分)

(1)经济功能增强,商业贸易繁荣;城市布局打破了坊市界限;放松了对商业活动的限制;出现了比较完善的饮食、娱乐服务设施;货币经济发展,出现纸币。(6分)

(2)原因:农耕经济的发展;政府商业政策的放松;政治中心的影响;东京处于汴河附近,交通便利(6分)

29.(1)时间:南宋时期。(2分)

特征:经济重心南移完成。(2分)

(2)材料二说明北方战乱导致北方人口急剧减少;南方调整统治政策,鼓励垦荒。材料二是形成材料一结果的原因。(6分)

(测试范围:辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一)

(时间:90分钟 分值:100分)

一、单项选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。每小题只有一个正确答案,请将正确答案填入表格中相应的题号下面)

1.《论语》提到“天命”的次数仅有三次,远远少于“礼”和“仁”的次数。老子重视天人关系,他认为:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”这

A.折射出不同的人生追求 B.反映了不同的时代背景

C.说明了顺天有为的主张 D.本质上都赞成君权神授

2.西汉初年,实行郡国并行制,以长安为中心的周边地区被划分成十五个郡,实行郡县制;对燕、赵、齐、魏、楚等地,则分封同姓子弟,实行分封制。刘邦意在

A.强化君主专制中央集权制度 B.维护政权的稳定性和延续性

C.让郡县与王国之间相互牵制 D.推动汉初经济的恢复和发展

3.北魏孝文帝说:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也。宜改姓元氏。”从中可以看出孝文帝改鲜卑姓“拓跋”为汉姓“元”的主要目的是

A.提高拓跋氏的政治地位 B.确立北魏皇族的正统地位

C.改变鲜卑族的生活习惯 D.实现鲜卑族与汉族的平等

4.《旧唐书》称武则天:“制公卿之死命,擅王者之威力。”(意为诛杀公卿,独断专权)小明却说:“对人民来说,武则天不算是坏皇帝。”小明得出该结论的主要依据是武则天( )

A.开始用分科考试的办法选拔官员

B.在位期间出现了“开元盛世”的局面

C.是中国历史上唯一的女皇帝

D.发展农业生产,推动社会经济进一步发展

5.唐代所有以皇帝诏敕形式颁布的政府法令,既须皇帝画敕,又须中书、门下两省共同认可,并经政事堂盖印,否则便不具有合法性。材料主要反映了唐代

A.尚书省权力被削弱 B.皇权受到一定制约

C.君主专制空前强化 D.宰相权力有名无实

6.据载,长翅帽(如图所示)的发明者是宋太祖。有一次,在听取大臣奏章时,他发现两侧有不少官员窃窃私语,心里非常不痛快。之后,他传旨在官帽后两侧分别加上长翅(以后越来越长)。从此大臣上朝,只能面对面交谈了。这一改变有助于

A.增加决策透明度 B.提高议事效率

C.缓和大臣间矛盾 D.加强皇权统治

7.《宋史》对宋太祖备加赞誉:“三代而降,考论声明文物之治,道德仁义之风,宋于汉、唐,盖无让焉。”此种评价是基于太祖

A.结束五代十国的分裂局面 B.实行开明平等的民族政策

C.推行重文轻武的治国政策 D.实行鼓励贸易的经济政策

8.“熙宁(宋神宗年号)青苗法取息二分,提举使(青苗法负责官吏)复以多散为功,遂立各州定额,而有抑配(强制分派)之弊。”这段话反映出

A.政府积极帮助农民解除高利贷负担B.官吏以青苗法作为聚敛财富的手段

C.官府不向农民提供所需贷款和种子D.新法打击了大地主、大官僚的利益

9.诗人张以宁路过辛弃疾墓时赋诗云:“英雄已尽中原泪,臣主原无北伐心。”该诗反映的历史事件是

A.岳飞抗金,收复开封 B.庆历新政,触犯既得利益

C.绍兴和议,宋廷偏安江南 D.北宋灭亡,蒙古统一

10.考古学家在一座辽代契丹族公主墓中发现,墓门两侧的仿木结构,都采用了汉族的营造方式,上面的浮雕风格已深受宋朝画界的影响。这一发现最能证明宋辽时期的

A.农业生产的发展 B.民族文化的交融

C.民族战争的频繁 D.海外贸易的兴盛

11.契丹族在北方草原建立了辽政权,北宋与辽经过长期的战争签订了协议,北宋每年送给辽钱物。你认为这样做的积极影响是

A.有利于北宋统一中国

B.宋辽之间维持了长期和平,有利于双方经济文化交流

C.扭转了北宋在战场上的不利局面

D.加速了北宋的社会危机

12.12世纪后期,有一位统治者百姓誉为“小尧舜”,他统治时期史称

A.“文景之治” B.“贞观之治” C.“开元盛世” D.“大定之治”

13.“元代行省虽然军国重事,无不领之”,但却“有诸侯之镇,而无诸侯之权”。如在人事权方面,元代地方官吏的选用主要由中书省和吏部负责,行省几无任官和诠调权。这表明,行省的设置

A.改变了地方积贫积弱的现状 B.消除了地方分裂割据的隐患

C.顺应了加强中央集权的需要 D.体现了因俗而治的治国理念

14.从苏轼《石炭》诗“根苗一发浩无际,万人鼓舞千人看。投泥泼水愈光明,烁玉流金见精悍”等中,我们能得出的结论是

A.木柴仍然是主要燃料 B.铸铁成为主要手工业部门

C.城市社会生活丰富多彩 D.已经开始用煤作燃料冶铁

15.北宋时,棉花的种植在闽粤一带已渐盛行;南宋时,又从闽粤发展到长江流域和淮河流域。宋代有诗云:“嘉树种木棉,天何厚八闽”“木棉收千枝,八口不忧贫”。这反映了宋代

A.手工业重心转移到南方 B.家庭经济结构发生了变化

C.棉花成为主要衣被材料 D.南方各省的百姓衣食富足

16.都城往往是农业社会皇权与文化中心。从如图(唐和北宋的都城)的城市布局上可以看出,都城在功能上呈现出新的变化趋势。这种变化实际反映了

A.政治中心的逐渐东移 B.城市规模的逐渐扩大

C.商品经济的不断发展 D.经济重心的不断南移

17.《宋史》 记载凡大食、暹罗等诸蕃并通货物,“以金银……杂色锦缗钱、 铅锡、杂色帛、瓷器,市香药、犀、象……”该史料反映了宋代

A.商贸活动不再受到官府的监管? B.海外贸易繁荣兴盛

C.政府抑制商业发展 D.陆上丝绸之路兴盛

18.以下图表显示的是1080年北宋人口和垦田数比例,运用此图表可以说明的是

A.南方经济发展超过北方 B.南方商业超过了北方

C.政治中心转移到了南方 D.南方文化领先于北方

19.《新唐书·地理志》详细记载散见于全国各地农田水利工程,尤以江南道和江南东道为最多。近人统计南唐时期长江下游各地水利措施的次数见下表。这反映了

省份(今)

隋朝(次)

唐朝(次)

浙江省

2

44

江苏省

1

18

安徽省

1

12

A.隋朝放弃“重农抑商”政策 B.唐朝高度重视农田水利建设

C.经济重心南移进程明显加速 D.长江下游地区成为农业中心

20.黄道婆之前,闽广棉花已引入乌泥泾种植。然自黄道婆“做造擀、弹、纺、织之具,至于错纱、配色、综线、挈花,各有其法”,这个先前贫困之乡很快走上了家给人足的发展之路。乌泥泾前后变化主要得益于( )

A.优良棉种的引入种植 B.政府鼓励手工业发展

C.先进棉纺织技术的推广 D.乌泥泾人的勤劳创造

21.唐代女服的主要特征为风华美丽、不拘一格、个性突出,宋代女服一反唐代时的绚丽开放,呈现一种内敛拘谨而又不乏淡雅精致的风格。这一变化反映

A.宋代治国理念发生根本变化 B.商品经济发展生活水平提高

C.理学的道德观念日渐普遍化 D.工商市民阶层日益发展壮大

22.辛弃疾一生有坚定的抗金信念,然而由于不被统治者重视,他力求从抑郁中解脱,其词表现出追慕庄周、寄情山水的倾向。材料可用来说明

A.辛词创作日趋消极出世 B.词作与时势有密切关系

C.政治失意导致词风转型 D.辛词对抗金有重大影响

23.在宁夏发现的印制于西夏后期(南宋时期)的一本佛经残本有以下特点:(1)墨色浓淡不均;(2)有个别字排倒;(3)有隔行线的痕迹。另一本佛经上有西夏文刻款“选字出力者”等语。据此可确证的是

A.佛经的雕版印刷始于宋代 B.西夏的雕版印刷术不够成熟

C.西夏已经出现活字印刷术 D.西夏的印刷技术落后于宋朝

24.公元1038年,党项族首领李元昊称帝,建立西夏,命野利仁荣创制西夏文,西夏文结构多仿汉字,形体方正。这反映了西夏文字

A.深受汉族文字的影响 B.早于汉字创立

C.加强了西夏的统治 D.成为与汉族沟通的重要工具

25.金朝创制了女真文字,并把中原经典翻译成女真语,设立女真进士科。这种做法的根本目的是

A.促进北方民族融合 B.保持女真的民族特色

C.巩固在中原的统治 D.淡化中原的文化影响

二、非选择题

26.(10分)阅读下列材料,回答问题。

材料 宋代与唐代相比,商人地位有了实质的提高。他们市籍被完全废除,同是国家“编户齐民”;服饰也不再有所限制,衣白还是衣紫任由其自由选择;商人子弟中“奇才异行者”可以堂而皇之地经由科举做官,亦可通过捐纳或财贿达到入仕的目的。唐宋以来,人们的观念发生了很大的变化,人们不再为传统的贱商观念所束缚,纷纷以经营商业而获利,唐代是“尽去作商贾”,而宋代则是“全民皆商”,这也从侧面反映了商业在人们心目中的地位提升,而商人也不再为人们所鄙视。

——摘编自何莉《唐宋商人社会地位变化研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括宋代商人社会地位提高的表现。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析宋代商人社会地位得以提高的原因。(6分)

27.(18分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚刑政一切收了,州郡遂日就困弱。

——朱熹《朱子语类》

(1)据材料一指出北宋初年加强中央集权是基于哪一历史现象的教训?“兵也收了,财也收了”的具体措施有哪些?(6分)

材料二 每当人们在中国的文献中查找一种具体的科技史料时,往往会发现它的焦点在宋代,不管在应用科学方面还是在纯粹科学方面都是如此。……中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态。

——〔英〕李约瑟《中国科学技术史》

(2)“中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态”,根据材料二并结合所学知识指出其具体表现。(6分)

材料三 不返本开新,不接续源头活水,综合创新便会食多不化,推陈出新就会迷失方向;不综合创新,不引进众家异说和外来文明,返本开新便会泥古不化,推陈出新就会乏力苍白;不推陈出新,不致力于内部创造,返本开新就会徒说空话,综合创新也会主体不明。因此,“三新”之说相辅相成,相得益彰,则儒学的继承与创新庶几可以顺利进行。

——牟钟鉴《儒学继承与创新的三种途径》

(3)依据材料三并结合所学,指出北宋前期儒学面临的危机。宋代理学家为重振儒学是如何“推陈出新”的?(6分)

28.(12分)阅读下列材料,回答问题。

材料 开放强大的文化活力,蓬勃的贸易经济,突破了宋以前京师关于夜市的禁令……店铺、朝廷办事机构与居民住宅错落相间,朝着大街几乎随处可以开设店铺。……坊市制度的崩溃,商业街取代商业区的市,御街两旁“许市人买卖其间”,这些都是前代都市所未有过的经济生活景观。当时开封以经商为业的有二万多户,其中640家资本雄厚的商户,分别属于160行,囊括米、盐、茶等各类商品贸易。号称“正店”的大酒楼有170家,兼具饮食与商品贸易的多种功能,作为商人验看商品质量、商定商品价格、签订契约的场所。……酒楼、茶坊适应商业大潮,与娱乐场所瓦子,都通宵营业。

——冯天瑜主编《中华文化史》

(1)根据材料和所学知识,指出东京出现“前代都市所未有过的经济生活景观”的表现。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析东京出现上述“经济生活景观”的主要原因。(6分)

29.(10分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 朝廷在故都(东京开封)时,实仰东南财赋,而吴中又为东南根柢,语曰:“苏湖熟,天下足”。

——摘自《陆游集》

材料二

时间

人口

比例

北方

南方

742年

3042万人

2036万人

3∶2

1080年

956万人

2368万人

2∶5

吴越王募民能垦荒田者,勿收其税,由是境内无弃田。……国人皆悦。

——《资治通鉴》

(1)材料一描述的这种现象出现在哪一时期?“苏湖熟,天下足”反映了这一时期的什么特征?(4分)

(2)材料二呈现的内容说明了什么?材料二与材料一描述的现象之间有何关系?(6分)

阶段检测(三)

一、单项选择题

1.A 【解析】《论语》较为集中地反映了孔子的思想,体现对鬼神敬而远之,先事人事,老子则坚持无为而治,故A项正确。

2.B 【解析】汉初实行郡国并行制是吸取秦朝没有实行分封制的教训,通过既实行郡县制又实行分封制,意在维护政权的稳定性和延续性,故B项正确。

3.B 【解析】根据材料“夫土者,黄中之色,万物之元也”,而且孝文帝上溯至黄帝,说明其目的在于确立北魏皇族的正统地位,故B项正确;拓跋氏原本就是皇族,排除A项;更改皇族姓氏不能推动整个民族的生活习惯,排除C项;鲜卑族是占据统治地位的民族,地位高于汉族,排除D项。

4.D 【解析】评价古代帝王是不是好皇帝的标准主要是看其在统治时期有没有促进国家经济发展,因此,小明得出该结论的主要依据是武则天在位期间发展农业生产,推动社会经济进一步发展,故选D项。

5.B 【解析】材料中“又须中书、门下两省共同认可,并经政事堂盖印,否则便不具有合法性”,证明了唐代三省六部制度的实施,使皇权在一定程度上受到了体制的约束,故B项正确。

6.D 【解析】官帽的改变体现的是皇帝对官员的控制加强,反映了皇权的加强,故选D项。

7.C 【解析】题干“考论声明文物之治,道德仁义之风”反映的是宋太祖重文轻武的治国思想,故C项正确。

8.B 【解析】材料中主要介绍了王安石的青苗法,从“个州定额”“有抑配(强制分派)之弊”可以看出官吏在实施的过程中为了获取财富而强行摊派,故B项正确。

9.C 【解析】“英雄已尽中原泪,臣主原无北伐心。”反映的是南宋与金绍兴和议,宋廷偏安江南,故C项正确。

10.B 【解析】根据材料信息“采用了汉族的营造方式”“深受宋朝画界的影响”说明当时民族文化的交融性,故B项正确。

11.B 【解析】北宋与辽经过长期的战争签订了协议——澶渊之盟,保持了长期相对和平的局面,有利于双方经济文化交流,故B项正确。

12.D 【解析】大定之治是指金国在金世宗完颜雍在位期间出现短暂的稳定繁荣的局面,金世宗完颜雍在位于1123年至1189年,故D项正确。

14.D 【解析】由“投泥泼水愈光明”“烁玉流金见精悍”等可知用煤冶铁提高了铁的质量,故选D项。

15.B 【解析】根据材料“嘉树种木棉,天何厚八闽”“木棉收千枝,八口不忧贫”结合所学知识可知,随着棉花种植范围的推广,更多的人为了追求利润而种植棉花,体现了宋代人们种植粮食作物到经济作物的发展变化,即体现了家庭经济结构的变化,故B项正确。

16.C 【解析】自唐代到北宋,“市”的布局变化最为显著,从唐代市的经营范围受到严格限制,与居住区界限分明,到宋代市坊界限被打破,夜市和晓市的岀现说明经营时间的限制也被打破。“市”的发展体现了城市商品经济的不断活跃和发展,故C项正确。

17.B 【解析】据材料“凡大食、暹罗等诸蕃并通货物”可知宋代与大食(阿拉伯)等蕃交易商品丰富,说明海外贸易繁荣兴盛,故选B项。

18.A 【解析】户数和垦田数,反映的是农业生产和江南经济发展的状况,总体数据都超过了北方,故A项正确。

19.C 【解析】根据材料“全国各地农田水利工程,尤以江南道和江南东道为最多”结合近人统计隋唐时期长江下游各地水利措施的次数可知,主要体现了唐朝时期南方水利建设增多,实质问题是南方经济发展较快,即经济重心的南移进程加速,故C项正确。

20.C 【解析】从材料可知乌泥泾前后变化主要得益于先进棉纺织技术的推广,故C项正确。

21.C 【解析】宋代女服“内敛拘谨而又不乏淡雅精致”体现了宋代理学的三纲五常的道德观念的影响,故C项正确。

22.B 【解析】依据材料信息可知,辛弃疾由于不被重视,因而其创作内容出现了转变,这说明词的创作与时势有密切的关系,故B项正确。

23.C 【解析】根据材料“(1)墨色浓淡不均;(2)有个别字排倒;(3)有隔行线的痕迹。”表明此印本为活字印刷,说明西夏已经出现活字印刷术,故C项正确。

24.A 【解析】根据“西夏文结构多仿汉字,形体方正”可知西夏文字的创制深受汉族文字的影响,故A项正确。

25.C 【解析】材料反映了女真人对本民族文化和汉族先进文化的调和,这是固守女真传统和学习汉族先进文化的矛盾体现,其根本目标是为了巩固在中原的统治,故C项正确。

二、非选择题

26.(1)表现:成为“编户齐民”;政府不再限制商人服饰;允许商人子弟入仕;全民经商出现。(4分)

(2)原因:商品经济的发展;宋代以前商人社会地位不断提高的促进;政府抑商政策松弛的推动;商人势力的发展及其队伍的扩大;社会观念的转变。(6分)

27.(1)现象:唐末以来的藩镇割据。(2分)

措施:设诸路转运司管理地方财政;从地方军队中挑选强壮士兵,编入禁军,由皇帝直接控制(削弱地方节度使的权力)。(4分)

表现:毕昇发明活字印刷术、火药大量制造并用于军事、指南针广泛应用于航海以及沈括的《梦溪笔谈》记载和总结了当时的许多科技成果处于世界领先地位。(6分)

危机:儒家学说日益僵化;佛教和道教的冲击。(2分)

如何“推陈出新”:形成一套包括宇宙观、人生观、认识论、方法论、以理为核心的理论体系;认为理(天理)是自然界和社会的根本原则;倡导“存天理,灭人欲”;提出格物致知。(4分)

(1)经济功能增强,商业贸易繁荣;城市布局打破了坊市界限;放松了对商业活动的限制;出现了比较完善的饮食、娱乐服务设施;货币经济发展,出现纸币。(6分)

(2)原因:农耕经济的发展;政府商业政策的放松;政治中心的影响;东京处于汴河附近,交通便利(6分)

29.(1)时间:南宋时期。(2分)

特征:经济重心南移完成。(2分)

(2)材料二说明北方战乱导致北方人口急剧减少;南方调整统治政策,鼓励垦荒。材料二是形成材料一结果的原因。(6分)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进