四川省仁寿县铧强中学2021届高三12月月考文综历史试卷 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 四川省仁寿县铧强中学2021届高三12月月考文综历史试卷 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 58.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-01-15 22:51:09 | ||

图片预览

文档简介

铧强中学2021届高三12月月考

文综历史试题

一、选择题(每小题只有一个正确选项,每小题4分,共140分)

24.周人认为“追孝”、“享孝”祖先,可以祈福长寿,并将“孝”的含义从“事死”扩大到 “事生”,不仅要孝顺父母、祖父母,还要孝顺宗室、宗庙以及兄弟、朋友、姻亲诸侯等。这反映出周代

A.伦理政治的建构 B.宗法观念的淡化

C.神权政治的强化 D.君主专制的加强

25.司马迂在《史记·货殖列传》中为三十多位大商人立传,并提出政府在制定经济政策 时应遵循“善者因之,其次利导之,其次教诲之,其次整齐之,最下者与之争”的原则。据此可知,司马迁

A.赞同汉武帝的商业政策 B.反对逐利致富的社会风气

C.强调商业发展顺其自然 D.颠覆了儒家推崇的义利观

26.钱穆在《国史大纲》中写道:“中国政治之长进,即在政府渐渐脱离王室而独立化, 王室代表贵族特权之世袭,政府代表平民合理之进退,而宰相为政府领袖,君权、相 权,互为节制。”最能反映钱穆观点的制度设计是

A.三公九卿制 B.三省六部制 C.内阁制 D.军机处

27.明代政治家丘浚说:“天下盛衰在庶民,庶民多则国势盛,庶民寡则国势衰……民生既蕃,户口必增,则国家之根本以固,元气以壮,天下治而君位安矣。”清代乾隆帝说:“承平日久,生齿日繁,盖藏自不能如前充裕,且庐舍所占上地亦不啻倍蓰(数倍)。生之者寡,食之者众,肤甚优之”。这说明

A.人口压力增大,社会局势开始动荡 B.清朝人口大增,社会经济逐渐衰退

C.国人普遍重视人口问题 D.人口问题影响政治统治

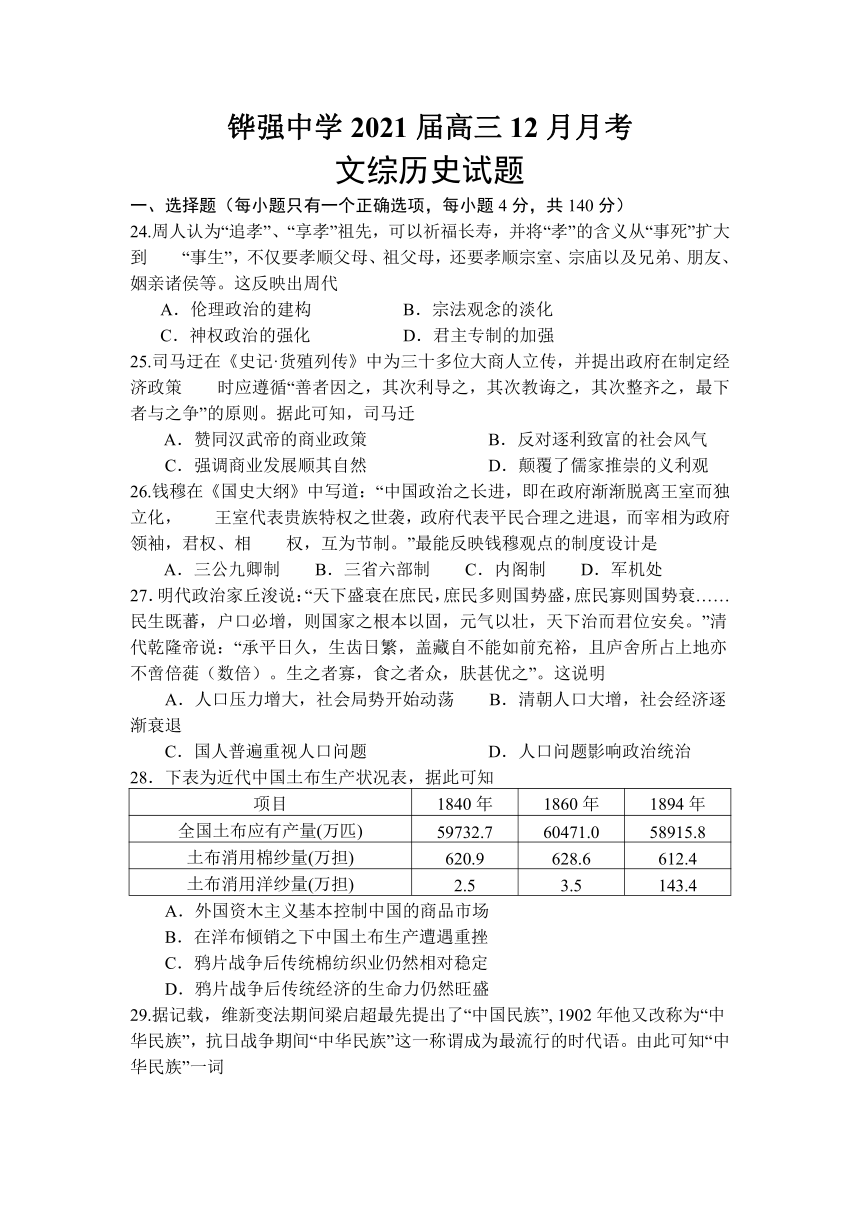

28.下表为近代中国土布生产状况表,据此可知

项目 1840年 1860年 1894年

全国土布应有产量(万匹) 59732.7 60471.0 58915.8

土布消用棉纱量(万担) 620.9 628.6 612.4

土布消用洋纱量(万担) 2.5 3.5 143.4

A.外国资木主义基本控制中国的商品市场

B.在洋布倾销之下中国土布生产遭遇重挫

C.鸦片战争后传统棉纺织业仍然相对稳定

D.鸦片战争后传统经济的生命力仍然旺盛

29.据记载,维新变法期间梁启超最先提出了“中国民族”, 1902年他又改称为“中华民族”,抗日战争期间“中华民族”这一称谓成为最流行的时代语。由此可知“中华民族”一词

A.反映了民族民主意识 B.开启中国人民迫求民族独立的征程)

C. 消除了国内各民族之间的隔阂 D.反映近代中国民族危机严重的现实

30.孙中山在《制定建国大纲宣言》中说:“临时约法颁布以后,反革命势力不惟不因以消灭,反得凭藉之以肆其恶,终且临时约法而毁之,而大多数人民对于临时约法,初未曾计及于本身利害何若,闻有毁法者不加怒,闻有护法者亦不加喜。”这主要反映了

A.反革命势力旨在破坏《临时约法》 B.国民宪政意识薄弱

C.《临时约法》未沙及人民权利 D.民主平等现念缺失

31.1977年高考,570多万考生报考,录取率为5%,以后录取率总体增加,到2016年高考,940万考生报考,录取率超过82%。这反映出

A.教育领域拨乱反正不断取得新进展 B.“科教兴国”战略实施取得新成就

C.高校专业人才培养提升了国民素养 D.高考制度改革适应了国家战略需要

32. 14世纪,意大利兴起“评论法学派”,注重联系实际生活来解释罗马法,强调罗马法与教会法、日耳曼习惯法和中世纪城市法的结合。这反映了当时意大利

A,法学已经摆脱神学束缚 B.构建新时代的法律体系

C.罗马法与教会法相融合 D.人文主义淡化宗教信仰

33.20世纪70年代中后期,法国国内生产总值年平均增长率由2.6%下降到1.3%,物价上涨了1倍。1981年,密特朗就任总统后,推行包括国有化在内的一系列措施,其结果( )

A.加剧了经济恶化 B.实现了物价下降

C.推动了通货紧缩 D.放弃了经济自由

34.二战后初期,英国推行“三环外交”战略,将英联邦、美国和联合起来的欧洲作为英国外交的重要三环;1960年,英国主导成立“欧洲自由贸易联盟”,以对抗欧洲经济共同体。由此可知,英国试图

A.抵制欧洲联合进程 B.强化自由主义贸易

C.恢复光荣孤立政策 D.维护英国大国地位

35.某位学者在2015年12月说到,经过近70年的关税减免,基本上发达国家的平均关税都很低了,只有2%左右,发展中国家的关税水平也已降到9%左右,可供减免的空间其实也不大了。此言论意在说明

A.降低关税有利于经济发展 B.发展中国家运用关税保护利益

C.经济全球化应向纵深发展 D.国际政治经济新秩序已经建立

二、非选择题(160分)

本卷包括必考题和选考题两部分。第36题—第43题为必考题,每个试题考生都必须做答。第44题~第47题为选考题,考生根据需求做答。

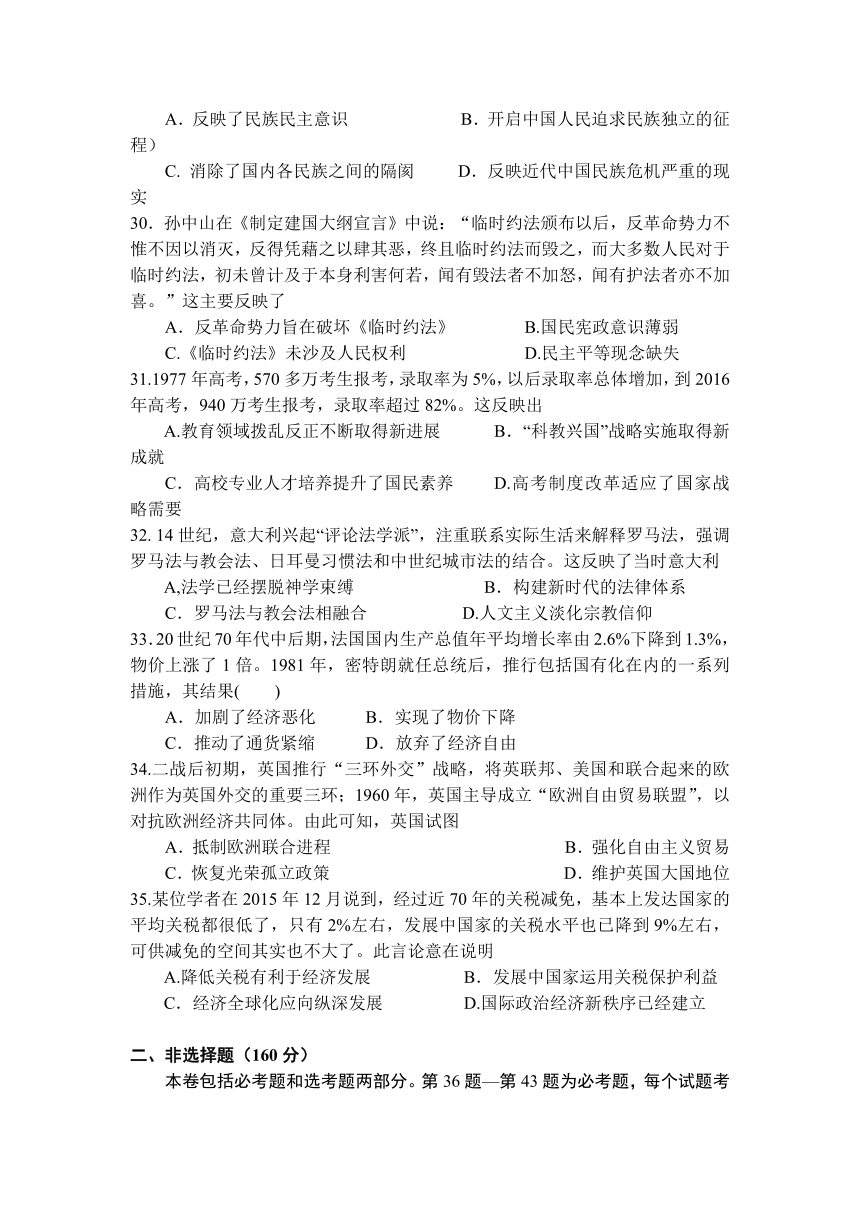

42.(25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

近代以来全球国际人口迁移

时间 1500-1850年 1850-1945年 1945-2000年

主要移出地 欧洲、非洲 欧洲、亚洲 亚洲、非洲、拉丁美洲

主要移入地 美洲 美洲 西欧、北美洲、大洋洲

人口迁 移数量 至1850年,黑奴约为1500万,为白人移民的4-5倍 1846-1924年欧洲移出4800万,1834-1941年亚洲移出1 200-3 700万 1960年迁移人口为325万,1974年为947.5万,1985-1990年年增长率为2.59%

——据邬沧萍《世界人口》等编制

材料二 中国的海外移民历史悠久,大致从1567-1840年是一个承前启后的时期,移民数量有所增加,1801-1850年中国海外移民数达32万人。近代中国海外移民的总数为1500万人左右,其中90%移往东南亚,移民与祖国保持着密切联系,1862-1949年,华侨投资国内企业有25510家,投资总额约63271万元。新中国成立后,大陆地区很少向外移民。70年代以后,出现了一个新的移民潮。到2008年,移民人数达1000万以上,主要集中于发达国家。 ——摘编自曹树基《中国移民史》(第六卷)等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代以来全球国际人口迁移的基本趋势。(8分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出16世纪以来中国海外移民的特点及形成的主要原因,并说明华侨华人在中国近代史上的贡献。(17分)

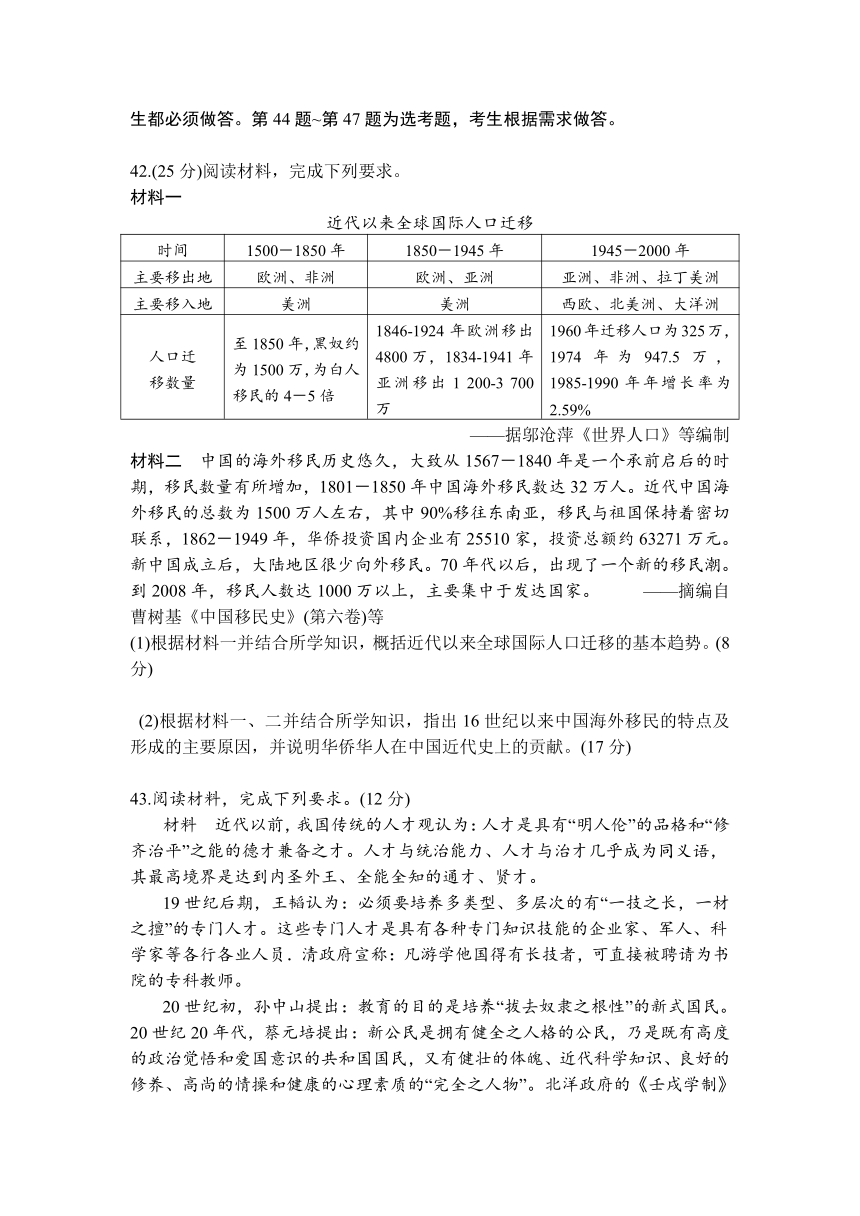

43.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 近代以前,我国传统的人才观认为:人才是具有“明人伦”的品格和“修齐治平”之能的德才兼备之才。人才与统治能力、人才与治才几乎成为同义语,其最高境界是达到内圣外王、全能全知的通才、贤才。

19世纪后期,王韬认为:必须要培养多类型、多层次的有“一技之长,一材之擅”的专门人才。这些专门人才是具有各种专门知识技能的企业家、军人、科学家等各行各业人员.清政府宣称:凡游学他国得有长技者,可直接被聘请为书院的专科教师。

20世纪初,孙中山提出:教育的目的是培养“拔去奴隶之根性”的新式国民。20世纪20年代,蔡元培提出:新公民是拥有健全之人格的公民,乃是既有高度的政治觉悟和爱国意识的共和国国民,又有健壮的体魄、近代科学知识、良好的修养、高尚的情操和健康的心理素质的“完全之人物”。北洋政府的《壬戌学制》中强调重视学生的职业训练;课程和教材内容侧重实用;实行选科制和分科教育,兼顾学生升学和就业两种准备。 ——李宜江《我国近代人才观的变迁》

从材料中提取一条有关人才观的信息,并结合所学知识简要分析。(12分)

请考生在第 44、45两道题中任选一题做答,如果多做,则按所做的第一题计分。做答时用 2B 铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑。

请考生在第 46、47两道题中任选一题做答,如果多做,则按所做的第一题计分。做答时用 2B 铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑。

46.【历史——选修1:历史上重大改革回眸】(15分

材料 西周、春秋时期,社会上层皆按宗法制组成父家长制集体大家庭。这种大家庭是一个血缘亲属关系复杂、人数众多、组织庞大的宗族集团。这种庞大的宗族共同体便构成了这一时期贵族社会最根本的社会组织。西周、春秋时期的家庭形态,除了宗法贵族集体大家庭之外,另有庶民、奴隶等个体家庭,但无经济、政治上的独立性,尚被包容于宗法大家庭以及各类共同体(如村社)的外壳之中。秦孝公用商鞅变法,推行“分异令”,规定“民有二男以上不分异者倍其赋”,把家庭单位强令分析到最细小程度,这是对宗法制度的彻底否定。由此,秦确立了最小型个体小家庭结构形态,这种小家庭成为社会普遍支配形式,是秦家庭组织最基本形态。这种家庭,就血统世系而言,一般为两代层结构,很少有涉及祖孙三代者;就人数而言,通常为五口之家。这种家庭具有结构简单、内部关系单纯而亲昵、人数少等特点。——摘编自张金光《商鞅变法后秦的家庭制度》

(1)根据材料,概括商鞅变法前后秦的家庭制度的主要变化。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析商鞅变法分户政策的可行性和意义。(9分)

47. 【历史——选修4:中外历史人物评说】(15分)

材料 许景澄于1845年出生于浙江嘉兴,原名癸身,字竹筠。1868年,他中进士,选庶吉士,授翰林院编修。许景澄从政之初,正值洋务运动勃然兴起之时,他广泛借鉴西方先进思想,提出“尔后国家大势必重邦交”主张,并果断放弃研习八股文,专治经世之学。……在处理新疆帕米尔问题的过程中,许景澄深感中国的边疆地图十分匮乏,现有地图错漏百出,难以使用。例如清政府发来的电报中涉及的卡伦(边防哨所)方位,与现地查勘的位置居然无一符合,中国的地图上也没有明确标定出西部边疆的界限,使得外交斗争缺乏可靠的依据。在谈判期间,他又一次发挥了博文好学的特点,广泛查阅历史资料,借鉴英、俄、法等外国地图,经过认真考订,汇编成《帕米尔说》《帕米尔图叙例》《西北边界地名考证》等。

——摘编自王残阳《许景澄:悲剧的晚清外交家》

(1)根据材料并结合所学知识,分析许景澄外交思想形成的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,评价许景澄外交活动的作用。(9分)

历史参考答案

24-28ACBDC 29-33:DBDBA 34-35:DC

42.答案 (1)趋势:数量不断增加;范围不断扩大;自愿移民从主要由发达地区向落后地区迁移,逐渐转变为主要由发展中国家向发达国家迁移;被强迫进行的移民基本停止。(任四点8分)

(2)特点:中国大规模海外移民出现于鸦片战争之后,晚于世界国际移民;新中国成立后一段时间内基本停止;20世纪70年代以后形成新的移民潮。(6分)

主要原因:卷入世界市场较晚;冷战期间西方的封锁;中国的改革开放。(6分)

贡献:引入技术和资金,促进了中国近代工业的兴起与发展;支持了孙中山领导的民主革命;支援和投身于全民族的抗战。(一点2分,二点4分,三点5分)

43.【答案】示例一:(4分)

信息:近代以前,我国传统的人才观强调人的品德和政治才能。

分析:(从原因方面来看)近代以前,由于儒家思想的深刻影响以及选拔服务于封建统治的国家官吏的需要,人才的选拔和培养重视基于儒家伦理的品德和利于封建统治的政治才能。(从认识或评价方面来看)这样的人才观利于官僚素质的提高和封建统治的强化;但培养的人才类型单一,不利于实用人才的培养。(8分)

示例二:信息:19世纪后期,重视培养符合社会发展需要的多类型、多层次的专门人才。

分析:(从原因方面来看)19世纪后期,伴随着列强入侵、西方工业革命成果的传入以及民族工业的兴起,形成了培养符合社会发展需要的多类型、多层次的专门人才的人才观。(从认识或评价方面来看)这适应了当时对各种实用专门人才需要,有利于培养近代化人才,推动我国社会的近代化;同时也一定程度上冲击了重道轻器,天朝上国等传统观念。

示例三:信息:20世纪初,提出要培养有独立人格、德智体全面发展的人才。

分析:(从原因方面来看)20世纪初,提出要培养有独立人格、德智体全面发展的人才。(以教育改革的方式渗透爱国主义、全面发展的理念)。这是受西方民主革命思想广泛传播,辛亥革命爆发,新文化运动开展的影响。中华民国成立后,我国半殖民地半封建社会的现状促成了这一人才观的思考。(从认识或评价方面来看)这有利于解放思想,培养德才兼备和具有爱国精神的新式人才,推动中国社会的不断进步。

【解析】【详解】根据“近代以前,我国传统的人才观认为:人才是具有‘明人伦’的品格和‘修齐治平’之能的德才兼备之才”,可概括出信息:近代以前,我国传统的人才观强调人的品德和政治才能。然后,结合所学,可分别从原因、评价等方面分析说明,原因可从儒家思想的影响和封建国家的需要分析,评价可从积极作用和消极影响进行回答。(提取其他信息也可,需要观点明确,史实准确,逻辑清晰。)

46【历史——选修1:历史上重大改革回眸】(15分)

答案 (1)变化:家庭形态由集体大家庭为主变为个体小家庭为主;家庭内部人数由多变少,人员关系由复杂变得简单;宗法制度对家庭的影响由强变弱。(6分)

(2)可行性:春秋战国时期,铁犁牛耕的使用,促进了生产力的发展,个体劳动成为可能;商鞅变法废除世卿世禄制,奖励军功,打击了宗法势力和贵族特权。(4分)意义:推动了秦个体小农经济的形成和发展;有利于秦实行编户,增加政府赋税收入;易于秦推行什伍连坐制度,保证兵源,加强对百姓的控制。(一点2分,二点4分,三点5分)

解析 (1)据材料“对宗法制度的彻底否定”“确立了最小型个体小家庭结构形态”“这种家庭具有结构简单、内部关系单纯”可分析得知宗法制度影响变弱,大家庭变为小家庭,家庭成员变少,关系简单。

(2)第一小问可行性,从铁犁牛耕,生产力提高方面以及打击宗法贵族势力方面考虑。第二小问意义,小户经营促成了小农经济的形成和发展,有利于国家的管理,比如兵役、赋税、编户等

47. 历史——选修4:中外历史人物评说】(15分)

答案 (1)原因:传统经世致用思想的影响;西方先进思想的不断涌入;清朝晚期局势的变化,民族危机的加剧;长期外交生涯积累的知识和经验。(任三点6分)

(2)评价:为解决边疆问题提供了依据,在一定程度上维护了国家主权;推动了近代中国外交事业的发展。由于国家落后,许景澄许多外交活动的作用非常有限。(9分)

文综历史试题

一、选择题(每小题只有一个正确选项,每小题4分,共140分)

24.周人认为“追孝”、“享孝”祖先,可以祈福长寿,并将“孝”的含义从“事死”扩大到 “事生”,不仅要孝顺父母、祖父母,还要孝顺宗室、宗庙以及兄弟、朋友、姻亲诸侯等。这反映出周代

A.伦理政治的建构 B.宗法观念的淡化

C.神权政治的强化 D.君主专制的加强

25.司马迂在《史记·货殖列传》中为三十多位大商人立传,并提出政府在制定经济政策 时应遵循“善者因之,其次利导之,其次教诲之,其次整齐之,最下者与之争”的原则。据此可知,司马迁

A.赞同汉武帝的商业政策 B.反对逐利致富的社会风气

C.强调商业发展顺其自然 D.颠覆了儒家推崇的义利观

26.钱穆在《国史大纲》中写道:“中国政治之长进,即在政府渐渐脱离王室而独立化, 王室代表贵族特权之世袭,政府代表平民合理之进退,而宰相为政府领袖,君权、相 权,互为节制。”最能反映钱穆观点的制度设计是

A.三公九卿制 B.三省六部制 C.内阁制 D.军机处

27.明代政治家丘浚说:“天下盛衰在庶民,庶民多则国势盛,庶民寡则国势衰……民生既蕃,户口必增,则国家之根本以固,元气以壮,天下治而君位安矣。”清代乾隆帝说:“承平日久,生齿日繁,盖藏自不能如前充裕,且庐舍所占上地亦不啻倍蓰(数倍)。生之者寡,食之者众,肤甚优之”。这说明

A.人口压力增大,社会局势开始动荡 B.清朝人口大增,社会经济逐渐衰退

C.国人普遍重视人口问题 D.人口问题影响政治统治

28.下表为近代中国土布生产状况表,据此可知

项目 1840年 1860年 1894年

全国土布应有产量(万匹) 59732.7 60471.0 58915.8

土布消用棉纱量(万担) 620.9 628.6 612.4

土布消用洋纱量(万担) 2.5 3.5 143.4

A.外国资木主义基本控制中国的商品市场

B.在洋布倾销之下中国土布生产遭遇重挫

C.鸦片战争后传统棉纺织业仍然相对稳定

D.鸦片战争后传统经济的生命力仍然旺盛

29.据记载,维新变法期间梁启超最先提出了“中国民族”, 1902年他又改称为“中华民族”,抗日战争期间“中华民族”这一称谓成为最流行的时代语。由此可知“中华民族”一词

A.反映了民族民主意识 B.开启中国人民迫求民族独立的征程)

C. 消除了国内各民族之间的隔阂 D.反映近代中国民族危机严重的现实

30.孙中山在《制定建国大纲宣言》中说:“临时约法颁布以后,反革命势力不惟不因以消灭,反得凭藉之以肆其恶,终且临时约法而毁之,而大多数人民对于临时约法,初未曾计及于本身利害何若,闻有毁法者不加怒,闻有护法者亦不加喜。”这主要反映了

A.反革命势力旨在破坏《临时约法》 B.国民宪政意识薄弱

C.《临时约法》未沙及人民权利 D.民主平等现念缺失

31.1977年高考,570多万考生报考,录取率为5%,以后录取率总体增加,到2016年高考,940万考生报考,录取率超过82%。这反映出

A.教育领域拨乱反正不断取得新进展 B.“科教兴国”战略实施取得新成就

C.高校专业人才培养提升了国民素养 D.高考制度改革适应了国家战略需要

32. 14世纪,意大利兴起“评论法学派”,注重联系实际生活来解释罗马法,强调罗马法与教会法、日耳曼习惯法和中世纪城市法的结合。这反映了当时意大利

A,法学已经摆脱神学束缚 B.构建新时代的法律体系

C.罗马法与教会法相融合 D.人文主义淡化宗教信仰

33.20世纪70年代中后期,法国国内生产总值年平均增长率由2.6%下降到1.3%,物价上涨了1倍。1981年,密特朗就任总统后,推行包括国有化在内的一系列措施,其结果( )

A.加剧了经济恶化 B.实现了物价下降

C.推动了通货紧缩 D.放弃了经济自由

34.二战后初期,英国推行“三环外交”战略,将英联邦、美国和联合起来的欧洲作为英国外交的重要三环;1960年,英国主导成立“欧洲自由贸易联盟”,以对抗欧洲经济共同体。由此可知,英国试图

A.抵制欧洲联合进程 B.强化自由主义贸易

C.恢复光荣孤立政策 D.维护英国大国地位

35.某位学者在2015年12月说到,经过近70年的关税减免,基本上发达国家的平均关税都很低了,只有2%左右,发展中国家的关税水平也已降到9%左右,可供减免的空间其实也不大了。此言论意在说明

A.降低关税有利于经济发展 B.发展中国家运用关税保护利益

C.经济全球化应向纵深发展 D.国际政治经济新秩序已经建立

二、非选择题(160分)

本卷包括必考题和选考题两部分。第36题—第43题为必考题,每个试题考生都必须做答。第44题~第47题为选考题,考生根据需求做答。

42.(25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

近代以来全球国际人口迁移

时间 1500-1850年 1850-1945年 1945-2000年

主要移出地 欧洲、非洲 欧洲、亚洲 亚洲、非洲、拉丁美洲

主要移入地 美洲 美洲 西欧、北美洲、大洋洲

人口迁 移数量 至1850年,黑奴约为1500万,为白人移民的4-5倍 1846-1924年欧洲移出4800万,1834-1941年亚洲移出1 200-3 700万 1960年迁移人口为325万,1974年为947.5万,1985-1990年年增长率为2.59%

——据邬沧萍《世界人口》等编制

材料二 中国的海外移民历史悠久,大致从1567-1840年是一个承前启后的时期,移民数量有所增加,1801-1850年中国海外移民数达32万人。近代中国海外移民的总数为1500万人左右,其中90%移往东南亚,移民与祖国保持着密切联系,1862-1949年,华侨投资国内企业有25510家,投资总额约63271万元。新中国成立后,大陆地区很少向外移民。70年代以后,出现了一个新的移民潮。到2008年,移民人数达1000万以上,主要集中于发达国家。 ——摘编自曹树基《中国移民史》(第六卷)等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代以来全球国际人口迁移的基本趋势。(8分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出16世纪以来中国海外移民的特点及形成的主要原因,并说明华侨华人在中国近代史上的贡献。(17分)

43.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 近代以前,我国传统的人才观认为:人才是具有“明人伦”的品格和“修齐治平”之能的德才兼备之才。人才与统治能力、人才与治才几乎成为同义语,其最高境界是达到内圣外王、全能全知的通才、贤才。

19世纪后期,王韬认为:必须要培养多类型、多层次的有“一技之长,一材之擅”的专门人才。这些专门人才是具有各种专门知识技能的企业家、军人、科学家等各行各业人员.清政府宣称:凡游学他国得有长技者,可直接被聘请为书院的专科教师。

20世纪初,孙中山提出:教育的目的是培养“拔去奴隶之根性”的新式国民。20世纪20年代,蔡元培提出:新公民是拥有健全之人格的公民,乃是既有高度的政治觉悟和爱国意识的共和国国民,又有健壮的体魄、近代科学知识、良好的修养、高尚的情操和健康的心理素质的“完全之人物”。北洋政府的《壬戌学制》中强调重视学生的职业训练;课程和教材内容侧重实用;实行选科制和分科教育,兼顾学生升学和就业两种准备。 ——李宜江《我国近代人才观的变迁》

从材料中提取一条有关人才观的信息,并结合所学知识简要分析。(12分)

请考生在第 44、45两道题中任选一题做答,如果多做,则按所做的第一题计分。做答时用 2B 铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑。

请考生在第 46、47两道题中任选一题做答,如果多做,则按所做的第一题计分。做答时用 2B 铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑。

46.【历史——选修1:历史上重大改革回眸】(15分

材料 西周、春秋时期,社会上层皆按宗法制组成父家长制集体大家庭。这种大家庭是一个血缘亲属关系复杂、人数众多、组织庞大的宗族集团。这种庞大的宗族共同体便构成了这一时期贵族社会最根本的社会组织。西周、春秋时期的家庭形态,除了宗法贵族集体大家庭之外,另有庶民、奴隶等个体家庭,但无经济、政治上的独立性,尚被包容于宗法大家庭以及各类共同体(如村社)的外壳之中。秦孝公用商鞅变法,推行“分异令”,规定“民有二男以上不分异者倍其赋”,把家庭单位强令分析到最细小程度,这是对宗法制度的彻底否定。由此,秦确立了最小型个体小家庭结构形态,这种小家庭成为社会普遍支配形式,是秦家庭组织最基本形态。这种家庭,就血统世系而言,一般为两代层结构,很少有涉及祖孙三代者;就人数而言,通常为五口之家。这种家庭具有结构简单、内部关系单纯而亲昵、人数少等特点。——摘编自张金光《商鞅变法后秦的家庭制度》

(1)根据材料,概括商鞅变法前后秦的家庭制度的主要变化。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析商鞅变法分户政策的可行性和意义。(9分)

47. 【历史——选修4:中外历史人物评说】(15分)

材料 许景澄于1845年出生于浙江嘉兴,原名癸身,字竹筠。1868年,他中进士,选庶吉士,授翰林院编修。许景澄从政之初,正值洋务运动勃然兴起之时,他广泛借鉴西方先进思想,提出“尔后国家大势必重邦交”主张,并果断放弃研习八股文,专治经世之学。……在处理新疆帕米尔问题的过程中,许景澄深感中国的边疆地图十分匮乏,现有地图错漏百出,难以使用。例如清政府发来的电报中涉及的卡伦(边防哨所)方位,与现地查勘的位置居然无一符合,中国的地图上也没有明确标定出西部边疆的界限,使得外交斗争缺乏可靠的依据。在谈判期间,他又一次发挥了博文好学的特点,广泛查阅历史资料,借鉴英、俄、法等外国地图,经过认真考订,汇编成《帕米尔说》《帕米尔图叙例》《西北边界地名考证》等。

——摘编自王残阳《许景澄:悲剧的晚清外交家》

(1)根据材料并结合所学知识,分析许景澄外交思想形成的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,评价许景澄外交活动的作用。(9分)

历史参考答案

24-28ACBDC 29-33:DBDBA 34-35:DC

42.答案 (1)趋势:数量不断增加;范围不断扩大;自愿移民从主要由发达地区向落后地区迁移,逐渐转变为主要由发展中国家向发达国家迁移;被强迫进行的移民基本停止。(任四点8分)

(2)特点:中国大规模海外移民出现于鸦片战争之后,晚于世界国际移民;新中国成立后一段时间内基本停止;20世纪70年代以后形成新的移民潮。(6分)

主要原因:卷入世界市场较晚;冷战期间西方的封锁;中国的改革开放。(6分)

贡献:引入技术和资金,促进了中国近代工业的兴起与发展;支持了孙中山领导的民主革命;支援和投身于全民族的抗战。(一点2分,二点4分,三点5分)

43.【答案】示例一:(4分)

信息:近代以前,我国传统的人才观强调人的品德和政治才能。

分析:(从原因方面来看)近代以前,由于儒家思想的深刻影响以及选拔服务于封建统治的国家官吏的需要,人才的选拔和培养重视基于儒家伦理的品德和利于封建统治的政治才能。(从认识或评价方面来看)这样的人才观利于官僚素质的提高和封建统治的强化;但培养的人才类型单一,不利于实用人才的培养。(8分)

示例二:信息:19世纪后期,重视培养符合社会发展需要的多类型、多层次的专门人才。

分析:(从原因方面来看)19世纪后期,伴随着列强入侵、西方工业革命成果的传入以及民族工业的兴起,形成了培养符合社会发展需要的多类型、多层次的专门人才的人才观。(从认识或评价方面来看)这适应了当时对各种实用专门人才需要,有利于培养近代化人才,推动我国社会的近代化;同时也一定程度上冲击了重道轻器,天朝上国等传统观念。

示例三:信息:20世纪初,提出要培养有独立人格、德智体全面发展的人才。

分析:(从原因方面来看)20世纪初,提出要培养有独立人格、德智体全面发展的人才。(以教育改革的方式渗透爱国主义、全面发展的理念)。这是受西方民主革命思想广泛传播,辛亥革命爆发,新文化运动开展的影响。中华民国成立后,我国半殖民地半封建社会的现状促成了这一人才观的思考。(从认识或评价方面来看)这有利于解放思想,培养德才兼备和具有爱国精神的新式人才,推动中国社会的不断进步。

【解析】【详解】根据“近代以前,我国传统的人才观认为:人才是具有‘明人伦’的品格和‘修齐治平’之能的德才兼备之才”,可概括出信息:近代以前,我国传统的人才观强调人的品德和政治才能。然后,结合所学,可分别从原因、评价等方面分析说明,原因可从儒家思想的影响和封建国家的需要分析,评价可从积极作用和消极影响进行回答。(提取其他信息也可,需要观点明确,史实准确,逻辑清晰。)

46【历史——选修1:历史上重大改革回眸】(15分)

答案 (1)变化:家庭形态由集体大家庭为主变为个体小家庭为主;家庭内部人数由多变少,人员关系由复杂变得简单;宗法制度对家庭的影响由强变弱。(6分)

(2)可行性:春秋战国时期,铁犁牛耕的使用,促进了生产力的发展,个体劳动成为可能;商鞅变法废除世卿世禄制,奖励军功,打击了宗法势力和贵族特权。(4分)意义:推动了秦个体小农经济的形成和发展;有利于秦实行编户,增加政府赋税收入;易于秦推行什伍连坐制度,保证兵源,加强对百姓的控制。(一点2分,二点4分,三点5分)

解析 (1)据材料“对宗法制度的彻底否定”“确立了最小型个体小家庭结构形态”“这种家庭具有结构简单、内部关系单纯”可分析得知宗法制度影响变弱,大家庭变为小家庭,家庭成员变少,关系简单。

(2)第一小问可行性,从铁犁牛耕,生产力提高方面以及打击宗法贵族势力方面考虑。第二小问意义,小户经营促成了小农经济的形成和发展,有利于国家的管理,比如兵役、赋税、编户等

47. 历史——选修4:中外历史人物评说】(15分)

答案 (1)原因:传统经世致用思想的影响;西方先进思想的不断涌入;清朝晚期局势的变化,民族危机的加剧;长期外交生涯积累的知识和经验。(任三点6分)

(2)评价:为解决边疆问题提供了依据,在一定程度上维护了国家主权;推动了近代中国外交事业的发展。由于国家落后,许景澄许多外交活动的作用非常有限。(9分)

同课章节目录