冲刺训练《昆虫记》 讲练课件—广东省2021届中考语文分类复习(15张ppt)

文档属性

| 名称 | 冲刺训练《昆虫记》 讲练课件—广东省2021届中考语文分类复习(15张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 75.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-15 12:59:39 | ||

图片预览

文档简介

语 文

广东中考必备

广东中考必备 语文 基础冲刺训练

名著阅读冲刺训练

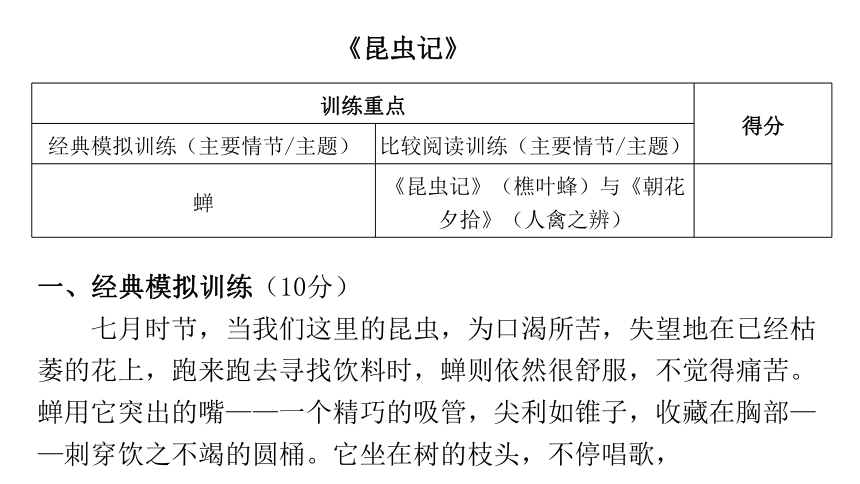

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}训练重点

得分

经典模拟训练(主要情节/主题)

比较阅读训练(主要情节/主题)

蝉

《昆虫记》(樵叶蜂)与《朝花夕拾》(人禽之辨)

《昆虫记》

一、经典模拟训练(10分)

七月时节,当我们这里的昆虫,为口渴所苦,失望地在已经枯萎的花上,跑来跑去寻找饮料时,蝉则依然很舒服,不觉得痛苦。蝉用它突出的嘴——一个精巧的吸管,尖利如锥子,收藏在胸部——刺穿饮之不竭的圆桶。它坐在树的枝头,不停唱歌,

只要钻通柔滑的树皮,里面有的是汁液,吸管插进桶孔,它就可饮个饱了。

如果稍许等一下,我们也许就可以看到它遭受到的意外的烦扰。因为邻近很多口渴的昆虫,立刻发现了蝉的井里流出的浆汁,跑去舔食。这些昆虫大都是黄蜂、苍蝇、蛆蜕、玫瑰虫等,而最多的却是蚂蚁。身材小的想要到达这个井边,就偷偷从蝉的身底爬过,而主人却很大方地抬起身子,让它们过去。大的昆虫,抢到一口,就赶紧跑开,走到邻近的枝头,当它再转回头来时,胆子比从前变大来了,它忽然就成了强盗,想把蝉从井边赶走。最坏的罪犯,要算蚂蚁了。我曾见过它们咬紧蝉的腿尖,拖住它的翅膀,

爬上它的后背,甚至有一次一个凶悍的强盗,竟当着我的面,抓住蝉的吸管,想把它拉掉。

最后,麻烦越来越多,无可奈何,这位歌唱家不得已抛开自己所做的井,悄然逃走了。于是蚂蚁的目的达到了,占有了这个井。不过这个井也干得很快,浆汁立刻被吃光了。于是它再找机会去抢劫别的井,以图第二次的痛饮。你看,真正的事实,不是与那个寓言相反吗?蚂蚁是顽强的乞丐,而勤苦的生产者却是蝉呢!

1.本文选自《________________》,作者是________________(国家)的________________(人名)。(3分)

昆虫记

法国

法布尔

2.请结合选文句子说说为什么本书既是科普著作,又是文学经典。(4分)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

①如“用它突出的嘴——一个精巧的吸管,尖利如锥子,收藏在胸部——刺穿饮之不竭的圆桶”可以看出蝉的生活习性,让我们获得科普知识;②如“这位歌唱家不得已抛开自己所做的井,悄然逃走了 ”,运用了拟人的修辞方法,表现了蝉的无可奈何,使得行文生动活泼,语调轻松诙谐,充满了盎然的情趣,这些艺术特色让它成为一部文学经典。

3.本书中昆虫们的一举一动,都被赋予了人的思想感情,它们与人有着丝丝缕缕的相通之处,请结合选文对以上特点加以分析。(3分)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

“最坏的罪犯,要算蚂蚁了”将蚂蚁夺食的行为比作了人类世界的罪犯,不仅是罪犯,还是“凶悍的强盗”;而将蝉比作歌唱家,“七月时节,当我们这里的昆虫,为口渴所苦,失望地在已经枯萎的花上,跑来跑去寻找饮料时,蝉则依然很舒服,不觉得痛苦”,把蝉的安逸舒适描写得淋漓尽致。

二、比较阅读训练(10分)

(A)樵叶蜂的小叶片,都是用它那把小刀——嘴角剪成的。为了适应巢的各部分的要求,它往往用这把剪刀剪出大小不同的小叶片。对于巢的底部,它往往精心去设计,一点儿也不含糊。如果一张较大的叶片不能完全吻合地道的截面的话,它会用两三张较小的椭圆叶片凑成一个巢底,一直到紧密地与地道截面吻合为止,决不留一点空隙。

做巢盖子的是一张正圆形的叶片。它好像是用圆规精确地规划过的,可以完美无缝地盖在小巢上。

一连串的小巢做成后,樵叶蜂就着手剪许多大小不等的叶片,搓成一个栓塞把地道塞好。

最值得我们思量的是,樵叶蜂没有任何可以用来当模子用的工具,它是怎么剪下这么多精确的叶子呢?它有可以依照的模型吗?还是它有什么特殊仪器可以测量呢?有人推测,樵叶蜂的身体可以当作圆规来使用,一端固定住,即尾部固定在叶片某一点上;另一端,也就是它的头部,像圆规的脚一样在叶片上转动,这样就可以剪下一个标准的圆。就像我们的手臂那样,固定肩部挥动起来就是一个圆形。但是我们的手臂不会像樵叶蜂那样巧妙又精确地画出大小一样的圆圈,这些用来做巢的盖子的圆叶片,

恰好天衣无缝地盖在巢上,非常完美。而小巢在地道的下面,它不懂得随时测量小巢的大小,它只靠摸索得到的感觉,来决定这只小巢所需要的叶盖大小。

……

在实用几何学问题上,樵叶蜂的确胜过我们。当我看到樵叶蜂的巢和盖子,再观察其他昆虫在“科技”方面创造的奇迹——那些都不是我们的结构学所能解释的,我不得不承认我们的科学还远不及它们。

(B)其实人禽之辨,本不必这样严。在动物界,虽然并不如古人所幻想的那样舒适自由,可是噜苏做作的事总比人间少。它们适性任情,对就对,错就错,不说一句分辩话。虫蛆也许是不干净的,但它们并没有自鸣清高;鸷禽猛兽以较弱的动物为饵,不妨说是凶残的罢,但它们从来没有竖过“公理”“正义”的旗子,使牺牲者直到被吃的时候为止,还是一味佩服赞叹它们。人呢,能直立了,自然是一大进步;能说话了,自然又是一大进步;能写字作文了,自然又是一大进步。然而也就堕落,因为那时也开始了说空话。说空话尚无不可,甚至于连自己也不知道说着违心之论,则对于只能嗥叫的动物,实在免不得“颜厚有忸怩”。

假使真有一位一视同仁的造物主,高高在上,那么,对于人类的这些小聪明,也许倒以为多事,正如我们在万生园里,看见猴子翻筋斗,母象请安,虽然往往破颜一笑,但同时也觉得不舒服,甚至于感到悲哀,以为这些多余的聪明,倒不如没有的好罢。然而,既经为人,便也只好“党同伐异”,学着人们的说话,随俗来谈一谈,——辩一辩了。

1. 选文A选自《___________》,作者是法国作家_____________;选文B选自散文集《_____________》,作者是__________。(2分)

昆虫记

法布尔

朝花夕拾

鲁迅

2. 结合选文A和原著,说说樵叶蜂具有什么特点。(4分)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

①樵叶蜂是白色的,带着条纹;②它常常寄居在蚯蚓的地道里,但它并不利用地道的全部来做自己的居所,而是用靠近地面七八寸长的那段作为自己的居所;③樵叶蜂用嘴巴作剪刀,靠眼睛和身体的转动,剪下了小叶片,它把这许多小叶片凑成一个个针箍形的小袋,袋里可以储藏蜂蜜和卵。

3. 两篇选文都运用了什么写作手法?分别有什么作用?(4分)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

两篇选文都运用了对比手法,都将动物与人类进行对比。选文A中将樵叶蜂的巢所应用的科学和人类的科学进行对比,突出樵叶蜂筑巢技巧之高超,表达了作者对自然生命的敬畏和赞美之情。选文B通过人类的“做作”“忸怩”和动物的“适性任情”的对比来突出人类的虚伪圆滑,表达了作者对现实生活中所谓“正人君子”之流的憎恨。

谢 谢

广东中考必备

广东中考必备 语文 基础冲刺训练

名著阅读冲刺训练

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}训练重点

得分

经典模拟训练(主要情节/主题)

比较阅读训练(主要情节/主题)

蝉

《昆虫记》(樵叶蜂)与《朝花夕拾》(人禽之辨)

《昆虫记》

一、经典模拟训练(10分)

七月时节,当我们这里的昆虫,为口渴所苦,失望地在已经枯萎的花上,跑来跑去寻找饮料时,蝉则依然很舒服,不觉得痛苦。蝉用它突出的嘴——一个精巧的吸管,尖利如锥子,收藏在胸部——刺穿饮之不竭的圆桶。它坐在树的枝头,不停唱歌,

只要钻通柔滑的树皮,里面有的是汁液,吸管插进桶孔,它就可饮个饱了。

如果稍许等一下,我们也许就可以看到它遭受到的意外的烦扰。因为邻近很多口渴的昆虫,立刻发现了蝉的井里流出的浆汁,跑去舔食。这些昆虫大都是黄蜂、苍蝇、蛆蜕、玫瑰虫等,而最多的却是蚂蚁。身材小的想要到达这个井边,就偷偷从蝉的身底爬过,而主人却很大方地抬起身子,让它们过去。大的昆虫,抢到一口,就赶紧跑开,走到邻近的枝头,当它再转回头来时,胆子比从前变大来了,它忽然就成了强盗,想把蝉从井边赶走。最坏的罪犯,要算蚂蚁了。我曾见过它们咬紧蝉的腿尖,拖住它的翅膀,

爬上它的后背,甚至有一次一个凶悍的强盗,竟当着我的面,抓住蝉的吸管,想把它拉掉。

最后,麻烦越来越多,无可奈何,这位歌唱家不得已抛开自己所做的井,悄然逃走了。于是蚂蚁的目的达到了,占有了这个井。不过这个井也干得很快,浆汁立刻被吃光了。于是它再找机会去抢劫别的井,以图第二次的痛饮。你看,真正的事实,不是与那个寓言相反吗?蚂蚁是顽强的乞丐,而勤苦的生产者却是蝉呢!

1.本文选自《________________》,作者是________________(国家)的________________(人名)。(3分)

昆虫记

法国

法布尔

2.请结合选文句子说说为什么本书既是科普著作,又是文学经典。(4分)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

①如“用它突出的嘴——一个精巧的吸管,尖利如锥子,收藏在胸部——刺穿饮之不竭的圆桶”可以看出蝉的生活习性,让我们获得科普知识;②如“这位歌唱家不得已抛开自己所做的井,悄然逃走了 ”,运用了拟人的修辞方法,表现了蝉的无可奈何,使得行文生动活泼,语调轻松诙谐,充满了盎然的情趣,这些艺术特色让它成为一部文学经典。

3.本书中昆虫们的一举一动,都被赋予了人的思想感情,它们与人有着丝丝缕缕的相通之处,请结合选文对以上特点加以分析。(3分)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

“最坏的罪犯,要算蚂蚁了”将蚂蚁夺食的行为比作了人类世界的罪犯,不仅是罪犯,还是“凶悍的强盗”;而将蝉比作歌唱家,“七月时节,当我们这里的昆虫,为口渴所苦,失望地在已经枯萎的花上,跑来跑去寻找饮料时,蝉则依然很舒服,不觉得痛苦”,把蝉的安逸舒适描写得淋漓尽致。

二、比较阅读训练(10分)

(A)樵叶蜂的小叶片,都是用它那把小刀——嘴角剪成的。为了适应巢的各部分的要求,它往往用这把剪刀剪出大小不同的小叶片。对于巢的底部,它往往精心去设计,一点儿也不含糊。如果一张较大的叶片不能完全吻合地道的截面的话,它会用两三张较小的椭圆叶片凑成一个巢底,一直到紧密地与地道截面吻合为止,决不留一点空隙。

做巢盖子的是一张正圆形的叶片。它好像是用圆规精确地规划过的,可以完美无缝地盖在小巢上。

一连串的小巢做成后,樵叶蜂就着手剪许多大小不等的叶片,搓成一个栓塞把地道塞好。

最值得我们思量的是,樵叶蜂没有任何可以用来当模子用的工具,它是怎么剪下这么多精确的叶子呢?它有可以依照的模型吗?还是它有什么特殊仪器可以测量呢?有人推测,樵叶蜂的身体可以当作圆规来使用,一端固定住,即尾部固定在叶片某一点上;另一端,也就是它的头部,像圆规的脚一样在叶片上转动,这样就可以剪下一个标准的圆。就像我们的手臂那样,固定肩部挥动起来就是一个圆形。但是我们的手臂不会像樵叶蜂那样巧妙又精确地画出大小一样的圆圈,这些用来做巢的盖子的圆叶片,

恰好天衣无缝地盖在巢上,非常完美。而小巢在地道的下面,它不懂得随时测量小巢的大小,它只靠摸索得到的感觉,来决定这只小巢所需要的叶盖大小。

……

在实用几何学问题上,樵叶蜂的确胜过我们。当我看到樵叶蜂的巢和盖子,再观察其他昆虫在“科技”方面创造的奇迹——那些都不是我们的结构学所能解释的,我不得不承认我们的科学还远不及它们。

(B)其实人禽之辨,本不必这样严。在动物界,虽然并不如古人所幻想的那样舒适自由,可是噜苏做作的事总比人间少。它们适性任情,对就对,错就错,不说一句分辩话。虫蛆也许是不干净的,但它们并没有自鸣清高;鸷禽猛兽以较弱的动物为饵,不妨说是凶残的罢,但它们从来没有竖过“公理”“正义”的旗子,使牺牲者直到被吃的时候为止,还是一味佩服赞叹它们。人呢,能直立了,自然是一大进步;能说话了,自然又是一大进步;能写字作文了,自然又是一大进步。然而也就堕落,因为那时也开始了说空话。说空话尚无不可,甚至于连自己也不知道说着违心之论,则对于只能嗥叫的动物,实在免不得“颜厚有忸怩”。

假使真有一位一视同仁的造物主,高高在上,那么,对于人类的这些小聪明,也许倒以为多事,正如我们在万生园里,看见猴子翻筋斗,母象请安,虽然往往破颜一笑,但同时也觉得不舒服,甚至于感到悲哀,以为这些多余的聪明,倒不如没有的好罢。然而,既经为人,便也只好“党同伐异”,学着人们的说话,随俗来谈一谈,——辩一辩了。

1. 选文A选自《___________》,作者是法国作家_____________;选文B选自散文集《_____________》,作者是__________。(2分)

昆虫记

法布尔

朝花夕拾

鲁迅

2. 结合选文A和原著,说说樵叶蜂具有什么特点。(4分)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

①樵叶蜂是白色的,带着条纹;②它常常寄居在蚯蚓的地道里,但它并不利用地道的全部来做自己的居所,而是用靠近地面七八寸长的那段作为自己的居所;③樵叶蜂用嘴巴作剪刀,靠眼睛和身体的转动,剪下了小叶片,它把这许多小叶片凑成一个个针箍形的小袋,袋里可以储藏蜂蜜和卵。

3. 两篇选文都运用了什么写作手法?分别有什么作用?(4分)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

两篇选文都运用了对比手法,都将动物与人类进行对比。选文A中将樵叶蜂的巢所应用的科学和人类的科学进行对比,突出樵叶蜂筑巢技巧之高超,表达了作者对自然生命的敬畏和赞美之情。选文B通过人类的“做作”“忸怩”和动物的“适性任情”的对比来突出人类的虚伪圆滑,表达了作者对现实生活中所谓“正人君子”之流的憎恨。

谢 谢

同课章节目录