【解析版】人教版高中历史必修2第五单元《中国近现代社会生活的变迁》测试卷

文档属性

| 名称 | 【解析版】人教版高中历史必修2第五单元《中国近现代社会生活的变迁》测试卷 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 76.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-01-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第五单元《中国近现代社会生活的变迁》测试卷

一、选择题(共20小题)

1.20世纪70年代,中国人的打扮从整体样式、色彩来看都较单调,其主要原因有 ( )

①当时商品供应匮乏,穿衣还主要停留在遮身御寒上

②受当时政治环境的影响

③人们不喜欢穿着打扮

④受民国时期服饰的影响

A. ①②③

B. ②③④

C. ①②

D. ①③④

2.改良旗袍作为交织着历史转型时期社会风尚、审美心理、文化习俗的服装,体现出中西合璧的特点,深受人们喜爱。20世纪30年代,阮玲玉、胡蝶等一批电影明星,以及红极一时的月份牌时装美女画,无一不是以旗袍作为重要元素。如果中国政府决定以其申遗,你觉得下列哪种服装具有与改良旗袍类似的文化特征,可以与改良旗袍一并申遗( )

A. 西装

B. 中山装

C. 连衣裙

D. 长袍马褂

3.“梳一东洋头,披件西洋衣,……宣读婚约,互换戒指,才一鞠躬,即携手同归,

无傧相催请跪拜起立之烦。”造成民国时期婚姻变化的原因,包括( )

①近代工业文明的发展

②近代西方思想的传播

③近代教育的发展促进人们思想观念的改变

④中国封建制度的结束、社会的进步

A. ①②③④

B. ①②③

C. ①③④

D. ②③④

4.据《上海研究资料》记载,有个小东门岗警,将发辫盘于帽内,被商团窥出了破绽,逼令该巡士将制帽除去,于是真相毕露,看众大哗,揪住其油发大辫,要带他剪去。这种场景最早可能发生在( )

A. 鸦片战争期间

B. 辛亥革命以后

C. 日本侵华期间

D. 新中国成立后

5.吕思勉在《中国通史》“衣食”篇中提出,“以中西的服饰相较,大体上,自以中国的服饰为较适宜。现在的崇尚西装,不过一时的风气罢了”。材料表明作者的观点是( )

A. 西装必将风行全国

B. 传统服饰有强大生命力

C. 中西服饰各有特点

D. 列强侵略引起服饰变化

6.抗日战争时期,进步电影工作者先后在武汉、重庆拍摄了《保卫我们的土地》《八百壮士》《还我故乡》《警魂歌》等表现军民英勇抗战的影片,以及《民族万岁》等新闻纪录片。上述材料说明( )

A. 当时政府把电影工作作为工作的重点

B. 电影事业是鼓舞中华民族抗战的有力武器

C. 电影事业的发展是中国抗战胜利的重要原因

D. 电影事业的发展有利于国共两党合作抗日

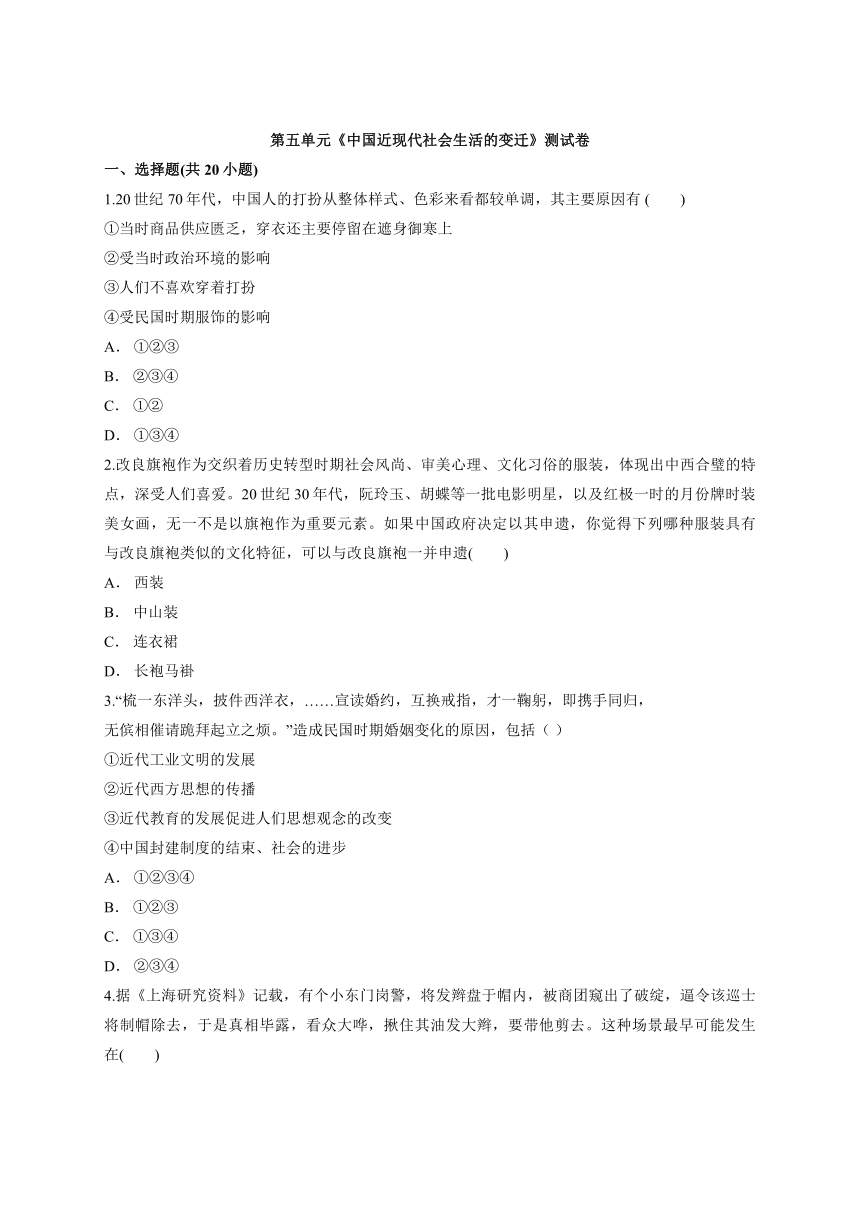

7.下表是美国教士林乐知创办的《教会新报》(《万国公报》前身)于1868年~1871年刊载的内容明细表,表格主要反映了( )

A. 传教士传教热情逐渐减退

B. 传教士日益重视传播世俗信息

C. 国民的科技意识淡薄

D. 国民对西方社会了解需求增多

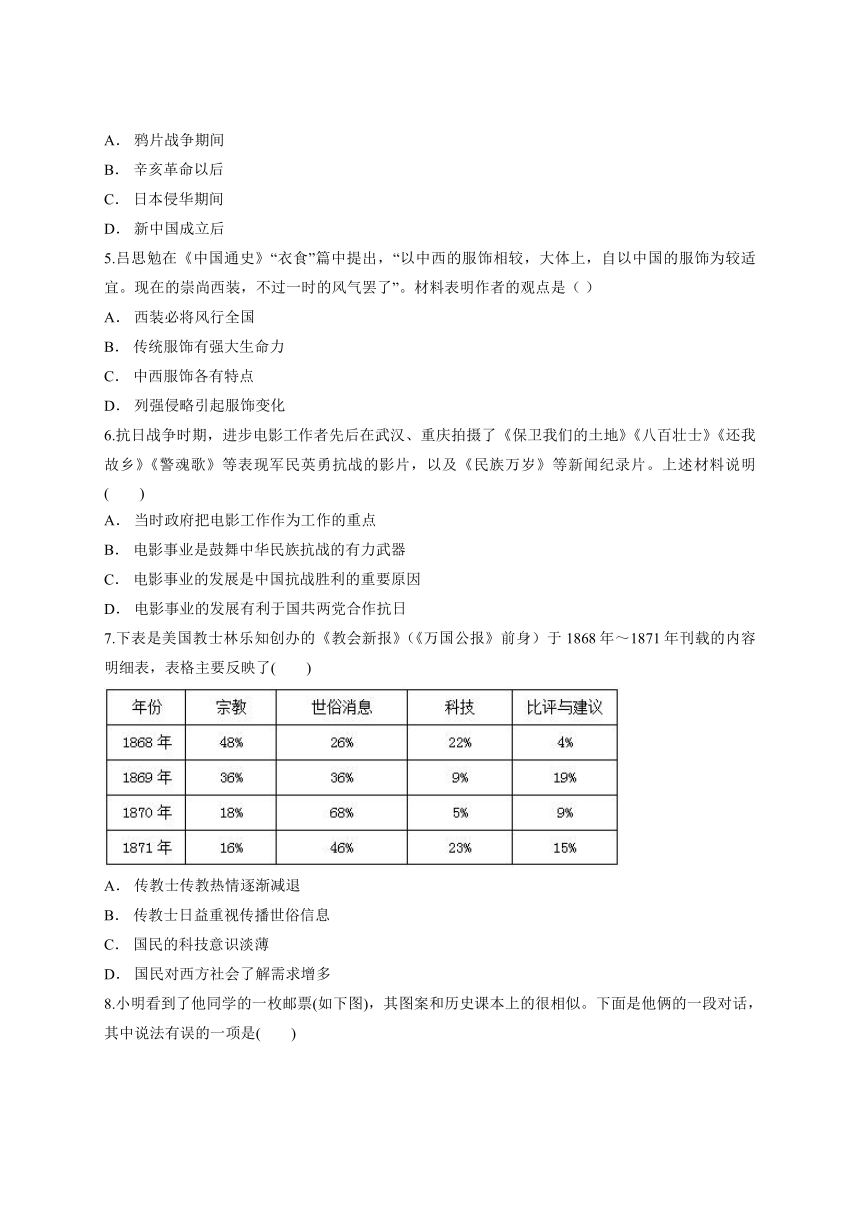

8.小明看到了他同学的一枚邮票(如下图),其图案和历史课本上的很相似。下面是他俩的一段对话,其中说法有误的一项是( )

A. 这是中国的第一部电影

B. 这是以京剧为题材的电影

C. 这部电影是京剧鼻祖程长庚主演的

D. 这是一部默片,但首映时极为轰动

9.黄遵宪(1848~1905)生活的时代,人们的衣食住行发生了很大的变化。他寄托

情思的诗作《今离别》:“别肠转如轮,一刻既万周……送者未及返,君在天尽头……”所反

映的是( )

A. 新式交通工具的传入改变了人们的生活方式

B. 西方建筑风格的传入丰富了中国近代居室的样式

C. 西装的传入推动了中国服饰的多样化

D. 西方餐饮的传入影响了中国的传统饮食

10.20世纪初,《复报》登载了学生编的新歌:“世界新,男女重平等,文明国,自由结婚乐。我中华,旧俗直堪嗟,抑女权,九州铸铁错。”后《大公报》《申报》等相继刊载。这一现象反映了( )

A. 婚姻自由成为普遍时尚

B. 民生主义影响巨大

C. 婚俗中西合璧土洋结合

D. 婚嫁旧俗受到冲击

11.假如你要准备写一篇关于“新中国铁路事业”的小论文,有下列写作提纲,其中正确的是( )

A. 新中国成立之初,大力发展沿海铁路

B. “八五”“九五”期间,国家相应减少了铁路资金投入

C. 20世纪末,中国铁路运营总里程居世界第一位

D. 机车、铁路技术改造成为铁路事业发展的重要内容

12.有人将辛亥革命后中国的某些变化戏称为“头上和脚上的变化”,从社会习俗的

变迁的角度来看,主要反映的是( )

A. 辛亥革命后,中山装的流行

B. 辛亥革命后,剪辫易服和废止缠足

C. 辛亥革命后,民主共和思想传播

D. 辛亥革命后,国人办报再掀高潮

13.清末民初山西有一首歌谣:“破戏台,烂秀才,小足板子洋烟袋;火车站,德律风(telephone),大足板子毕业生。”歌谣反映了当时( )

A. 传统旧俗遭否定

B. 新旧事物的冲突

C. 新旧事物的并存

D. 社会转型的苦痛

14.“智慧树”“中国好声音”等电视节目分别受到儿童和青少年电视观众的欢迎,这主要说明了电视具有( )

A. 艺术鉴赏性

B. 传播信息的作用

C. 娱乐功能

D. 改变人类生活方式的作用

15.在秦初,七夕是一个禁忌日,汉代由凶时恶日转变为良辰吉日,有七夕节之说,但它是女性节日,女性庭院乞巧是主要节日习俗,伴随着七夕节日的是中国古代四大传说之一“牛郎织女传说”,直到明清这一情形一直没有太大的变化。20世纪末,有人提出七夕节为中国情人节、感情节的说法,2005年全国政协委员提议将七夕定为中国情侣节。这些变化( )

A. 反映了民众精神情感的需要

B. 节日是可以改变的

C. 农耕文明开始向近现代化过渡

D. 社会主义现代化建设的需要

16.鸦片战争前后,近代报刊已引入中国,但在当时办报被视为“洋人营利之举”,或是“莠民之贱业”。然而1895年到1898年,国人所办报刊就达50余种,形成了中国近代史上创办报刊的第一个高潮。造成这一转变的主要原因是( )

A. 维新变法的推动

B. 民族危机的加深

C. 洋务运动的破产

D. 民族工业的发展

17.1898年,维新人士所创办的《湘报》中写道:“人死如同灯灭样,那里眼珠还有亮,电学书你去看几篇,方知此话是谣言。”这反映出近代报刊( )

A. 具有启迪民智、彰显理性的作用

B. 成为宣传西学的主要载体

C. 促进了文学革命的深入发展

D. 提高民众认知,崇尚改良

18.中国传统饮食十分丰富。19世纪中后期,在沿海主要城市开始出现西餐,吃西餐成为当时有钱人的一种时尚。这主要是因为( )

A. 伴随着民族工业的发展,吃西餐成为资产阶级的生活追求

B. 鸦片战争后,通商口岸的开放,西方文化随之传入

C. 西方殖民者涌入中国,实行同化政策

D. 对中国人来说西餐比中餐更有吸引力

19.1874~1877年,《申报》连续刊载了“杨乃武与小白菜冤案”进展的相关消息,这是中国新闻史上力度最大、时间最长的冤案报道,引起强烈的社会反响,促成了该案的平反。这反映了( )

A. 大众传媒开始关注民众生活

B. 《申报》的主要功能是时政评论

C. 大众传媒发挥舆论监督作用

D. 《申报》促进晚清司法制度改革

20.“百货商店频打折,超市购物有赠品;不如网上淘淘宝,鼠标一点廉价美!”材料突出反映了“第四媒介”具有( )

A. 传播信息的功能

B. 学习、办公的功能

C. 娱乐的功能

D. 生产、生活的功能

二、非选择题(共5小题)

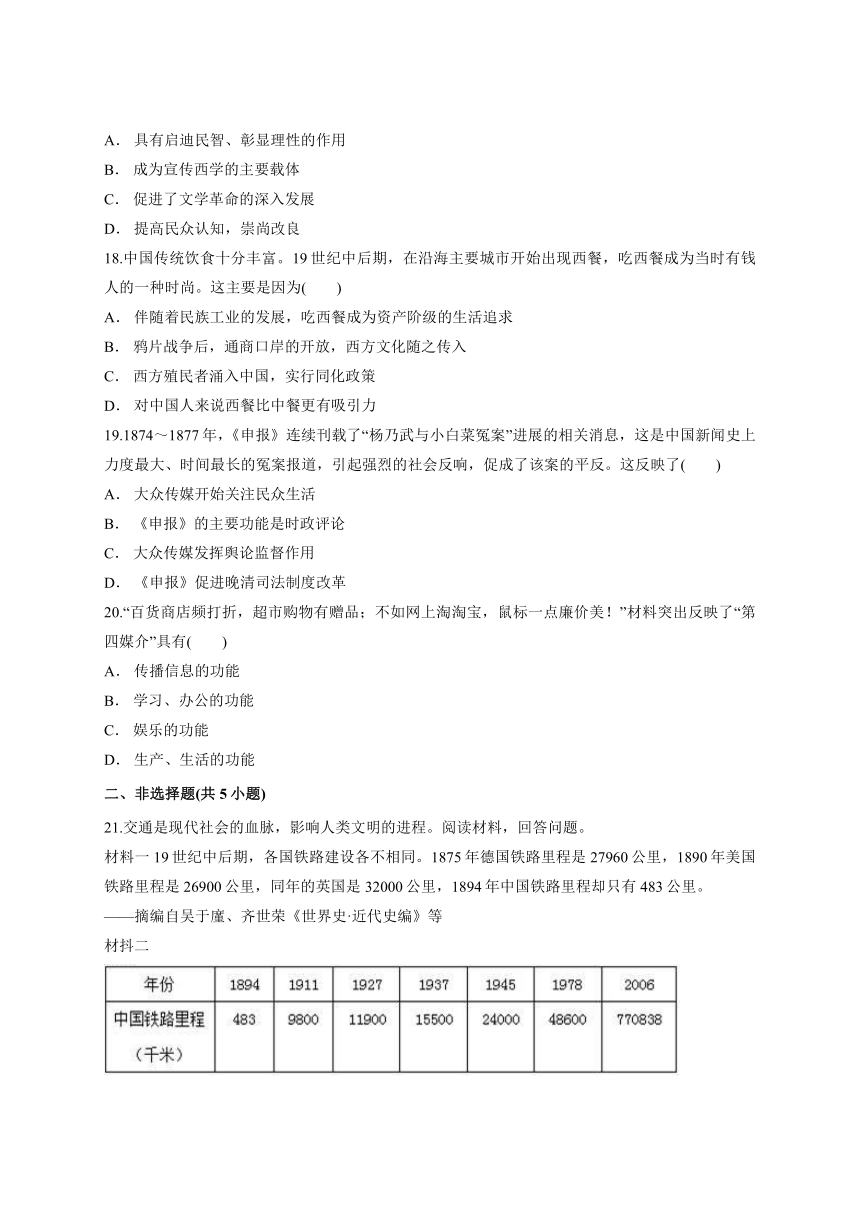

21.交通是现代社会的血脉,影响人类文明的进程。阅读材料,回答问题。

材料一 19世纪中后期,各国铁路建设各不相同。1875年德国铁路里程是27960公里,1890年美国铁路里程是26900公里,同年的英国是32000公里,1894年中国铁路里程却只有483公里。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史·近代史编》等

材抖二

注:表中数据摘编自《浅谈中国近代铁路发展史》结题报告

材料三

(1)据材料一并结合所学知识,分析中外铁路建设出现这种差异的主要原因。

(2)结合所学知识,从材料二中你能得出哪些信息?

(3)据材料三,从交通方式、动力、工具等方面概括四川交通的变迁。结合所学知识指出影响其变化的原因。

(4)综合以上材料谈谈你的认识。

22.阅读材料,回答问题。

材料一 上海开埠前,“女子庄洁自好,无登山、入庙等事,井臼之馀,刺绣旨蓄,靡不精好。至于乡村纺织,尤尚精敏,农暇之时,所出布日以万计,以织助耕”。

材料二 有人抱怨:“女工本事纺织,今则洋纱洋布盛行,土布因之减销,多有迁至沪地入洋纱、洋布局为女工者,虽多一生机,而风俗不无堕落。”(民国《川沙县志》卷14“风俗”)。 材料三 《1892年至1902年海关报告》称,在毗邻厂区的农村,“村民衣着和一般外表有了显著改善。这些村民在走向进步的历程中,已从贫困和不足的状态逐渐改变为中等程度的舒适和富裕状态,特别是妇女和少女更是如此。”

一个女子曾说:“假如我们能够自营生计,我们为什么要结婚呢?我们不是能享受完全的自由呀。”另一女子说:“现在男子们不能骄傲了,因为我们能够谋生,不再似从前的妇女般依赖男子了。”

“因为工厂方面不需要缠足的女子,所以女子缠足的陋习也渐次革除了”。

材料四 她们对于家务好发议论,与村中的男子很自由地谈话,穿时髦衣服,发型与其他村姑不同。她们每天与其他工人及城市中工业生活接触,耳濡目染,自会发生思想的变化,结果有些女子不再完全听命于家长。农村的精神生活也较前活跃,“社会新闻与笑谈,均由工厂女工带回家中,否则各种消息实无法传至农村社会的”。

——以上材料摘自《租界与上海城郊农村》

(1)根据材料一和所学知识,上海开埠前女性的地位如何?主要原因是什么?

(2)根据材料二和所学知识,分析女性进厂做工的原因。

(3)根据材料二、三、四和所学知识,分析女性进厂做工的影响。

23.服装是一种记忆,也是一种“语言”,它的变化记录着社会经济文化的变迁。阅读材料并结合所学知识回答问题。

材料一 上元元年,高宗又“敕文武官三品以上服紫,金玉带;四品深绯,五品浅绯,并金带;六品深绿,七品浅绿,并银带;八品深青,九品浅青,石带;庶人服黄,铜铁带”。

——《新唐书·车服志》

材料二 在各个通商口岸城市,衣着华丽、不循规制者大有人在……新式学堂里生动活泼的学生装成为一道靓丽的风景线,新式军队也一改过去兵勇时代邋遢的形象,呢制军装映衬出军人威武的英姿;民国以后……衣饰上的平等观念更是得到了法律上的确认。

——苏文生、赵爽《西风东渐——衣食住行的近代变迁》

材料三 19世纪的后三十年西方女性裙子的重心移向后臀,并用堆积的大蝴蝶结和褶裥来增加后部的丰满感,上体的造型则是突出胸部的丰满。……塑造出的是既窈窕又丰满、既迷人又端庄的西方美女形象。——张乃仁、杨蔼琪著译《外国服装艺术史》

(1)依据材料一,概括中国古代服饰的主要特点。结合所学知识分析形成这种特点的原因。

(2)与材料一相比,材料二中的服饰发生了怎样的变化?依据材料二分析形成这种变化的原因。

(3)依据材料三,概括19世纪后期西方女性着装的特点。结合所学知识分析其原因。

24.阅读材料,完成下列要求:

材料 图书面貌在不同时期的变化是由成书方法的不同决定的,而成书方法又决定于社会的生产力水平,并与文化传统的延续和科技手段的发展同步俱进,相互影响。

在十九世纪晚期,我国刚刚开始采用西方引进的近代及其印刷术,随着各种新式印刷机的大量运用,图书也开始采用新闻纸等品种来印刷了。这直接导致了单页两面印字装订形式的出现。同时,书籍版式也随之改造成现在这种样子。这样装订成册的方法自然也不能再延袭以往线装书所为了,于是中国书籍制度的革命性变化出现了——“洋装”式样的软面平装本和硬面精装本书籍开始上市。

洋装书的印刷装订方式,节省了纸张等物质资源,图书出版的经济成本和社会成本进一步降低,于是当时这种先进的西方现代图书制度,逐渐占据了我国图书出版的主导地位。

——摘编自徐雁《中国图书文化简史》

(1)根据材料,概括近代以来中国的图书印刷装订方式出现了哪些方面的变化?结合所学知识,分析出现上述变化的原因。

(2)结合所学知识,指出中国古代图书文化领先世界的物质条件。根据材料并结合所学知识,分析近代图书印刷装订方式的变化对中国社会产生的影响。

25.材料 由清政府投资,于1907年2月建立的上海电话局,是上海第一个由中国政府经办的电话局。上海电话局是以始于1902年的商办电话为基础组建的,它的开设,打破了自1882年2月上海出现外商电话公司以后,上海电话通信事业基本由外商垄断的局面。

——摘自上海档案信息网

依据材料分析近代中国通讯手段变化的原因。

答案解析

1.【答案】C

【解析】注意时间限制为“20世纪70年代”。结合所学知识可知,①②符合题意,③违背了人们正常的心理,④对当时服饰的影响并不大。

2.【答案】B

【解析】西装是从国外引进的,排除A项;连衣裙是中西方都很普遍的服装样式,排除C项;长袍马褂是中国传统的服装,排除D项;中山装是孙中山结合西装和中国传统服装的特点创造出来的,是中西合璧的产物,故本题选B项。

3.【答案】B

【解析】与旧式婚姻相比,新式婚姻一是主张婚姻自主,二是婚姻礼俗删繁就简,仿效西方新式婚礼。这与西方工业文明的传入、西方思想的传播、近代教育的发展及重大社会政治、思想运动等都有密切联系。新式婚姻在清末民初就已出现,故④不对。

4.【答案】B

【解析】 根据材料描述可知是辛亥革命后的“断发易服”,故B项正确。

5.【答案】B

【解析】崇尚西装,不过是一时的风气,说明西装流行时间不会太久,传统的中国服饰才是真正有生命力的。

6.【答案】B

【解析】由材料中影片表现了军民英勇抗战等内容可得出答案为B项。其他选项均夸大了电影的作用,故排除。

7.【答案】D

【解析】A项只体现宗教一栏的变化,不全面,故A项错误;B项只体现世俗消息一栏的变化,也不全面,故B项错误;C项只体现科技一栏,也不全面,故C项错误;D项比较全面反映表格的内容,故D项正确。

8.【答案】C

【解析】这是京剧《定军山》的剧照,是由谭鑫培主演的一部默片。1905年中国人自己摄制的电影《定军山》,标志着中国电影事业的起步。故C项错误,符合题意。

9.【答案】A

【解析】从诗中不难看出所体现的是新式交通工具速度之快,而不是建筑、西装、餐饮方面,故选A。

10.【答案】D

【解析】

11.【答案】D

【解析】新中国成立之初,大力发展西北、西南地区的铁路。“八五”“九五”期间,国家投入巨额资金加快铁路建设。20世纪末,中国铁路运营总里程居世界第四位。D项正确。

12.【答案】B

【解析】剪辫易服和废止缠足对应着“头上和脚上的变化”,故选B项。

13.【答案】C

【解析】 材料“破戏台,烂秀才,小足板子洋烟袋;火车站,德律风(telephone),大足板子毕业生”体现新旧事物的并存,故C项正确。

14.【答案】C

【解析】结合题干可知反映的是电视的娱乐功能。

15.【答案】A

【解析】七夕由凶时恶日转变为良辰吉日,以及近些年人们建议把它作为中国情侣节,无不表达了人们对于美好生活的希望,对真挚爱情的追求,反映了民众精神情感的需要。B项与题意无关,C、D项只符合其中的某一阶段,故答案为A。

16.【答案】B

【解析】材料反映了近代国人对办报的认识变化,结合时间1895—1898年,我们可以认识到正是甲午战争战败于昔日“岛夷”日本的屈辱,激发了国人的救亡图存的意识,办报刊和维新变法都是民族危机刺激的结果,故B项正确。

17.【答案】A

【解析】据材料“人死如同灯灭样,那里眼珠还有亮,电学书你去看几篇,方知此话是谣言”可以得出近代报刊具有启迪民智、彰显理性的作用,故A项正确。

18.【答案】B

【解析】 吃西餐成为当时有钱人的一种时尚,但不一定是资产阶级的生活追求。吃西餐并不属于民族同化政策,而是西方文化传入随之使中国的饮食习惯改变而已,对中国人来说中餐比西餐更有吸引力,综上所述本题答案只能是B项。

19.【答案】C

【解析】《申报》连续刊载了“杨乃武与小白菜冤案”进展的相关消息,并不能说明大众传媒开始关注民众生活,故A项错误;“杨乃武与小白菜冤案”不属于时政事件,故B项错误;《申报》连续刊载了“杨乃武与小白菜冤案”,引起强烈的社会反响,促成了该案的平反,说明大众传媒发挥舆论监督作用,故C项正确;材料没有体现司法制度改革,故D项错误。

20.【答案】D

【解析】材料体现了互联网的购物功能,D项与之联系最密切。

21.【答案】(1)原因:中国社会制度和经济落后;观念保守;科技落后;西方列强的侵略与控制。西方工业革命的推动;经济发达;制度先进。

(2)信息:近代以来,中国铁路建设持续发展;近代铁路的发展与列强侵略关系密切;国民政府统治时期铁路建设获得一定的发展;新中国成立后,铁路建设高速发展。

(3)变迁:①方式:由水陆运输发展到水陆空运输;

②动力:由畜力、水力和人力发展到机械力、电力;

③工具:由马驮、木船发展到火车、轮船、飞机;范围:从国内扩大到国际。

原因:政府的重视;实行改革开放,经济的发展;科技的进步;经济全球化的推动;思想观念的变化。

(4)认识:交通是人类文明进步的重要推动力。政治、经济、科技的发展对交通发展起着重要作用。

【解析】(1)根据材料一的数据,“差异”是指中国铁路发展缓慢而西方铁路发展迅速。回答差异的原因按照政治、经济、思想、文化、外交等思路进行,并且应该从两方面回答:中国铁路发展缓慢的原因和西方铁路发展迅速的原因。比如政治方面,中国是封建制度,十分落后,而欧洲很多国家已经建立资产阶级代议制;经济方面,中国是小农经济,贫困落后,而欧洲国家进行了工业革命,资本主义经济发展;思想方面,中国人观念保守,不愿意接受新事物,而西方思想开放;文化方面,中国科学技术十分落后,而西方自然科学发展迅速;外交方面,中国已经沦为半殖民地半封建社会,被西方列强侵略和控制等。

(2)归纳表格信息的方法,可以从整体和局部来收集信息,也可以从表现和原因方面来归纳信息。从整体看,中国铁路在不断发展,从各个阶段看,1894~1911年中国铁路里程达到九千多公里,原因是列强的侵略,因为其中中国自己控制的铁路不到7%,在列强掀起瓜分狂潮时对中国的铁路修筑权也进行了激烈的争夺,可见,中国铁路发展与列强侵略关系密切;1927~1945年中国铁路发展主要得益于国民政府的推动,可见,在国民政府的推动下中国铁路建设有了一定程度的发展;1945~1978年铁路发展的主要原因是新中国成立后进行有计划的经济建设;1978~2006年铁路迅速发展得益于改革开放。

(3)第一小问变迁,要求从交通方式、动力、工具三个角度回答,回答“变迁”应该回答“从……到……”的变化过程,即要答出变化的前后状态。根据上下图片来寻找相关信息。交通方式主要是指交通类别的划分,其变迁从图片看,是从水陆交通发展到水陆空交通;动力的变化是从过去利用人力、畜力、水力到利用机械力和电力(高铁);工具是指具体用的器物,过去用马、木船到后来用火车、轮船、飞机等新交通工具。第二小问原因,即问现代交通发展的原因,可以按照政治、经济、思想文化等传统的答题思路去回答。例如政治上党和政府对发展交通事业的重视,经济上改革开放,发展社会主义市场经济的需要,思想上人们思想观念的开放,文化上科学技术的进步,国际上为了适应经济全球化和多极化发展的需要,因此交通运输业有了突飞猛进的发展。

(4)综合以上材料谈认识,首先要把材料内容进行归纳综合,再谈认识。三则材料都是围绕铁路的发展展开的,故认识也应当围绕铁路展开。综合以上三则材料得出一个中心思想:国家的政治、经济、文化状况影响着铁路建设的发展;而铁路建设的发展又影响着国家的发展。围绕这一思想谈认识即可。

22.【答案】(1)地位:遵循礼教;不轻易外出,做家务和纺织。

原因:传统小农经济的束缚;闭塞守旧的传统观念及生活习俗。

(2)原因:自然经济逐渐解体;机器工业兴起,中外近代企业增多;商业和城市经济的发展;都市文化的吸引;谋求更好的生路。

(3)影响:冲击了闭塞守旧的生活方式和传统风俗;“安土重迁”观念减弱,商品经济意识增强;扩大了商品消费者队伍;为资本主义发展提供了劳动力,给城市经济发展注入活力;妇女生活状况和精神面貌明显改观;独立自由和婚姻自主意识增强;缠足等陋习逐渐革除;在农村传播新思想。

【解析】(1)第一小问女性地位从材料中总结“庄洁自好”即为遵循传统礼教;“无登山、入庙等事”可看出女子不轻易外出;“井臼之馀,刺绣旨蓄,农暇之时,所出布日以万计”可看出女子做家务和纺织;第二小问原因主要从经济、思想观念、生活习俗等几个方面考虑。

(2)结合材料看到,女工放弃传统的农村生活,到上海等经济开放之地进工厂。分析其原因主要从时代背景和个人意向两大方面考虑。从时代背景来看,鸦片战争后自然经济逐渐解体,在外资和洋务运动推动下,机器工业兴起,企业增多,城市经济逐步发展;个人意向来看,都市文化具有吸引力,女性为了谋求更好的生活。

(3)从材料二中看出风俗的变化和安土重迁观念的减弱;材料三第一段看出妇女的生活状态和精神面貌有了巨大改观,第二段看出女性的独立自由和婚姻自主意识增强;第三段看出缠足等陋习逐渐革除;材料四看出女性独立精神增强和在农村传播了新思想。此外从城市发展角度来看,女性进工厂为工厂提供了劳动力,也带动消费能力的提高。

23.【答案】 (1)特点:具有严格的等级规范。

原因:宗法等级观念的影响;君主专制制度;小农经济占据统治地位。

(2)变化:突破等级观念;个性鲜明;职业特点突出;服饰平等得到法律保障。

原因:通商口岸的开放;近代教育的发展;新式军队的建立;中华民国的建立;西学东渐等。

(3)特点:注重个性;崇尚美感等。

原因:工业革命影响;民主政体的确立与完善;思想解放运动(启蒙运动或人文主义等);女权运动兴起(妇女在生产生活中地位的提高)等。

【解析】 第(1)问第一小问特点,结合材料一中信息“三品以上服紫……四品深绯,五品浅绯……六品深绿,七品浅绿……八品深青,九品浅青”分析回答;第二小问原因,可以从政治上宗法等级观念及君主专制、经济上小农经济的产物的影响回答。 第(2)问第一小问变化,结合材料二中信息“不循规制”“衣饰上的平等观念”、服饰的职业化和追求个性方面归纳,再具体分析原因。第(3)问第一小问19世纪后期西方女性着装的特点,结合材料三中信息“女性裙子的重心移向后臀……塑造出的是既窈窕又丰满、既迷人又端庄的西方美女形象”分析回答;第二小问原因,可从政治、经济和思想方面分析回答。

24.【答案】(1)变化:纸张、版式、装订成册的方法等。

原因:传统的印刷装订方式已经无法适应近代社会发展的需要;西方近代先进的机器印刷术的引进;西方传教士传教宣传的需要;洋务运动引进学习西方科技,大规模译印西方书籍的需要;文化教育科技进步的需要等。(任答四点即可)

(2)条件:文字的统一;笔墨纸砚的发明;刻碑印章、雕版印刷及活字印刷技术的发明。

影响:节约了图书出版的经济成本,便利了图书的普及;有利于推动文化教育事业的发展;有利于西方文明的传播和推动中国社会的进步。

【解析】(1)第一小问,图书印刷装订形式的变化。梳理材料,理出关键词句,可知近代中国图书印装方式出现了以下变化:新闻纸等品种来印刷;单页两面印字装订:软面平装本和硬面精装本,加以提炼概括可知纸张、版式、装订等。第二小问变化的原因据材料“成书方法又决定于社会的生产力水平,并与文化传统的延续和科技手段的发展同步俱进,相互影响。”从生产力、文化、科技,也可联系所学从政治、经济、文化、社会等角度联系相关史实予以分析回答。

(2)第一小问中国古代图书文化领先世界的物质条件,其所指主要为技术方面,如雕版及活字印刷技术,笔墨纸砚、文字的统一等。第二小问近代图书印刷装订方式的变化对中国社会产生的影响,可从经济(图书出版业)、文化、教育、思想等角度展开予以探讨。

25.【答案】政府政策的推动;西方的工业文明的冲击。

【解析】

一、选择题(共20小题)

1.20世纪70年代,中国人的打扮从整体样式、色彩来看都较单调,其主要原因有 ( )

①当时商品供应匮乏,穿衣还主要停留在遮身御寒上

②受当时政治环境的影响

③人们不喜欢穿着打扮

④受民国时期服饰的影响

A. ①②③

B. ②③④

C. ①②

D. ①③④

2.改良旗袍作为交织着历史转型时期社会风尚、审美心理、文化习俗的服装,体现出中西合璧的特点,深受人们喜爱。20世纪30年代,阮玲玉、胡蝶等一批电影明星,以及红极一时的月份牌时装美女画,无一不是以旗袍作为重要元素。如果中国政府决定以其申遗,你觉得下列哪种服装具有与改良旗袍类似的文化特征,可以与改良旗袍一并申遗( )

A. 西装

B. 中山装

C. 连衣裙

D. 长袍马褂

3.“梳一东洋头,披件西洋衣,……宣读婚约,互换戒指,才一鞠躬,即携手同归,

无傧相催请跪拜起立之烦。”造成民国时期婚姻变化的原因,包括( )

①近代工业文明的发展

②近代西方思想的传播

③近代教育的发展促进人们思想观念的改变

④中国封建制度的结束、社会的进步

A. ①②③④

B. ①②③

C. ①③④

D. ②③④

4.据《上海研究资料》记载,有个小东门岗警,将发辫盘于帽内,被商团窥出了破绽,逼令该巡士将制帽除去,于是真相毕露,看众大哗,揪住其油发大辫,要带他剪去。这种场景最早可能发生在( )

A. 鸦片战争期间

B. 辛亥革命以后

C. 日本侵华期间

D. 新中国成立后

5.吕思勉在《中国通史》“衣食”篇中提出,“以中西的服饰相较,大体上,自以中国的服饰为较适宜。现在的崇尚西装,不过一时的风气罢了”。材料表明作者的观点是( )

A. 西装必将风行全国

B. 传统服饰有强大生命力

C. 中西服饰各有特点

D. 列强侵略引起服饰变化

6.抗日战争时期,进步电影工作者先后在武汉、重庆拍摄了《保卫我们的土地》《八百壮士》《还我故乡》《警魂歌》等表现军民英勇抗战的影片,以及《民族万岁》等新闻纪录片。上述材料说明( )

A. 当时政府把电影工作作为工作的重点

B. 电影事业是鼓舞中华民族抗战的有力武器

C. 电影事业的发展是中国抗战胜利的重要原因

D. 电影事业的发展有利于国共两党合作抗日

7.下表是美国教士林乐知创办的《教会新报》(《万国公报》前身)于1868年~1871年刊载的内容明细表,表格主要反映了( )

A. 传教士传教热情逐渐减退

B. 传教士日益重视传播世俗信息

C. 国民的科技意识淡薄

D. 国民对西方社会了解需求增多

8.小明看到了他同学的一枚邮票(如下图),其图案和历史课本上的很相似。下面是他俩的一段对话,其中说法有误的一项是( )

A. 这是中国的第一部电影

B. 这是以京剧为题材的电影

C. 这部电影是京剧鼻祖程长庚主演的

D. 这是一部默片,但首映时极为轰动

9.黄遵宪(1848~1905)生活的时代,人们的衣食住行发生了很大的变化。他寄托

情思的诗作《今离别》:“别肠转如轮,一刻既万周……送者未及返,君在天尽头……”所反

映的是( )

A. 新式交通工具的传入改变了人们的生活方式

B. 西方建筑风格的传入丰富了中国近代居室的样式

C. 西装的传入推动了中国服饰的多样化

D. 西方餐饮的传入影响了中国的传统饮食

10.20世纪初,《复报》登载了学生编的新歌:“世界新,男女重平等,文明国,自由结婚乐。我中华,旧俗直堪嗟,抑女权,九州铸铁错。”后《大公报》《申报》等相继刊载。这一现象反映了( )

A. 婚姻自由成为普遍时尚

B. 民生主义影响巨大

C. 婚俗中西合璧土洋结合

D. 婚嫁旧俗受到冲击

11.假如你要准备写一篇关于“新中国铁路事业”的小论文,有下列写作提纲,其中正确的是( )

A. 新中国成立之初,大力发展沿海铁路

B. “八五”“九五”期间,国家相应减少了铁路资金投入

C. 20世纪末,中国铁路运营总里程居世界第一位

D. 机车、铁路技术改造成为铁路事业发展的重要内容

12.有人将辛亥革命后中国的某些变化戏称为“头上和脚上的变化”,从社会习俗的

变迁的角度来看,主要反映的是( )

A. 辛亥革命后,中山装的流行

B. 辛亥革命后,剪辫易服和废止缠足

C. 辛亥革命后,民主共和思想传播

D. 辛亥革命后,国人办报再掀高潮

13.清末民初山西有一首歌谣:“破戏台,烂秀才,小足板子洋烟袋;火车站,德律风(telephone),大足板子毕业生。”歌谣反映了当时( )

A. 传统旧俗遭否定

B. 新旧事物的冲突

C. 新旧事物的并存

D. 社会转型的苦痛

14.“智慧树”“中国好声音”等电视节目分别受到儿童和青少年电视观众的欢迎,这主要说明了电视具有( )

A. 艺术鉴赏性

B. 传播信息的作用

C. 娱乐功能

D. 改变人类生活方式的作用

15.在秦初,七夕是一个禁忌日,汉代由凶时恶日转变为良辰吉日,有七夕节之说,但它是女性节日,女性庭院乞巧是主要节日习俗,伴随着七夕节日的是中国古代四大传说之一“牛郎织女传说”,直到明清这一情形一直没有太大的变化。20世纪末,有人提出七夕节为中国情人节、感情节的说法,2005年全国政协委员提议将七夕定为中国情侣节。这些变化( )

A. 反映了民众精神情感的需要

B. 节日是可以改变的

C. 农耕文明开始向近现代化过渡

D. 社会主义现代化建设的需要

16.鸦片战争前后,近代报刊已引入中国,但在当时办报被视为“洋人营利之举”,或是“莠民之贱业”。然而1895年到1898年,国人所办报刊就达50余种,形成了中国近代史上创办报刊的第一个高潮。造成这一转变的主要原因是( )

A. 维新变法的推动

B. 民族危机的加深

C. 洋务运动的破产

D. 民族工业的发展

17.1898年,维新人士所创办的《湘报》中写道:“人死如同灯灭样,那里眼珠还有亮,电学书你去看几篇,方知此话是谣言。”这反映出近代报刊( )

A. 具有启迪民智、彰显理性的作用

B. 成为宣传西学的主要载体

C. 促进了文学革命的深入发展

D. 提高民众认知,崇尚改良

18.中国传统饮食十分丰富。19世纪中后期,在沿海主要城市开始出现西餐,吃西餐成为当时有钱人的一种时尚。这主要是因为( )

A. 伴随着民族工业的发展,吃西餐成为资产阶级的生活追求

B. 鸦片战争后,通商口岸的开放,西方文化随之传入

C. 西方殖民者涌入中国,实行同化政策

D. 对中国人来说西餐比中餐更有吸引力

19.1874~1877年,《申报》连续刊载了“杨乃武与小白菜冤案”进展的相关消息,这是中国新闻史上力度最大、时间最长的冤案报道,引起强烈的社会反响,促成了该案的平反。这反映了( )

A. 大众传媒开始关注民众生活

B. 《申报》的主要功能是时政评论

C. 大众传媒发挥舆论监督作用

D. 《申报》促进晚清司法制度改革

20.“百货商店频打折,超市购物有赠品;不如网上淘淘宝,鼠标一点廉价美!”材料突出反映了“第四媒介”具有( )

A. 传播信息的功能

B. 学习、办公的功能

C. 娱乐的功能

D. 生产、生活的功能

二、非选择题(共5小题)

21.交通是现代社会的血脉,影响人类文明的进程。阅读材料,回答问题。

材料一 19世纪中后期,各国铁路建设各不相同。1875年德国铁路里程是27960公里,1890年美国铁路里程是26900公里,同年的英国是32000公里,1894年中国铁路里程却只有483公里。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史·近代史编》等

材抖二

注:表中数据摘编自《浅谈中国近代铁路发展史》结题报告

材料三

(1)据材料一并结合所学知识,分析中外铁路建设出现这种差异的主要原因。

(2)结合所学知识,从材料二中你能得出哪些信息?

(3)据材料三,从交通方式、动力、工具等方面概括四川交通的变迁。结合所学知识指出影响其变化的原因。

(4)综合以上材料谈谈你的认识。

22.阅读材料,回答问题。

材料一 上海开埠前,“女子庄洁自好,无登山、入庙等事,井臼之馀,刺绣旨蓄,靡不精好。至于乡村纺织,尤尚精敏,农暇之时,所出布日以万计,以织助耕”。

材料二 有人抱怨:“女工本事纺织,今则洋纱洋布盛行,土布因之减销,多有迁至沪地入洋纱、洋布局为女工者,虽多一生机,而风俗不无堕落。”(民国《川沙县志》卷14“风俗”)。 材料三 《1892年至1902年海关报告》称,在毗邻厂区的农村,“村民衣着和一般外表有了显著改善。这些村民在走向进步的历程中,已从贫困和不足的状态逐渐改变为中等程度的舒适和富裕状态,特别是妇女和少女更是如此。”

一个女子曾说:“假如我们能够自营生计,我们为什么要结婚呢?我们不是能享受完全的自由呀。”另一女子说:“现在男子们不能骄傲了,因为我们能够谋生,不再似从前的妇女般依赖男子了。”

“因为工厂方面不需要缠足的女子,所以女子缠足的陋习也渐次革除了”。

材料四 她们对于家务好发议论,与村中的男子很自由地谈话,穿时髦衣服,发型与其他村姑不同。她们每天与其他工人及城市中工业生活接触,耳濡目染,自会发生思想的变化,结果有些女子不再完全听命于家长。农村的精神生活也较前活跃,“社会新闻与笑谈,均由工厂女工带回家中,否则各种消息实无法传至农村社会的”。

——以上材料摘自《租界与上海城郊农村》

(1)根据材料一和所学知识,上海开埠前女性的地位如何?主要原因是什么?

(2)根据材料二和所学知识,分析女性进厂做工的原因。

(3)根据材料二、三、四和所学知识,分析女性进厂做工的影响。

23.服装是一种记忆,也是一种“语言”,它的变化记录着社会经济文化的变迁。阅读材料并结合所学知识回答问题。

材料一 上元元年,高宗又“敕文武官三品以上服紫,金玉带;四品深绯,五品浅绯,并金带;六品深绿,七品浅绿,并银带;八品深青,九品浅青,石带;庶人服黄,铜铁带”。

——《新唐书·车服志》

材料二 在各个通商口岸城市,衣着华丽、不循规制者大有人在……新式学堂里生动活泼的学生装成为一道靓丽的风景线,新式军队也一改过去兵勇时代邋遢的形象,呢制军装映衬出军人威武的英姿;民国以后……衣饰上的平等观念更是得到了法律上的确认。

——苏文生、赵爽《西风东渐——衣食住行的近代变迁》

材料三 19世纪的后三十年西方女性裙子的重心移向后臀,并用堆积的大蝴蝶结和褶裥来增加后部的丰满感,上体的造型则是突出胸部的丰满。……塑造出的是既窈窕又丰满、既迷人又端庄的西方美女形象。——张乃仁、杨蔼琪著译《外国服装艺术史》

(1)依据材料一,概括中国古代服饰的主要特点。结合所学知识分析形成这种特点的原因。

(2)与材料一相比,材料二中的服饰发生了怎样的变化?依据材料二分析形成这种变化的原因。

(3)依据材料三,概括19世纪后期西方女性着装的特点。结合所学知识分析其原因。

24.阅读材料,完成下列要求:

材料 图书面貌在不同时期的变化是由成书方法的不同决定的,而成书方法又决定于社会的生产力水平,并与文化传统的延续和科技手段的发展同步俱进,相互影响。

在十九世纪晚期,我国刚刚开始采用西方引进的近代及其印刷术,随着各种新式印刷机的大量运用,图书也开始采用新闻纸等品种来印刷了。这直接导致了单页两面印字装订形式的出现。同时,书籍版式也随之改造成现在这种样子。这样装订成册的方法自然也不能再延袭以往线装书所为了,于是中国书籍制度的革命性变化出现了——“洋装”式样的软面平装本和硬面精装本书籍开始上市。

洋装书的印刷装订方式,节省了纸张等物质资源,图书出版的经济成本和社会成本进一步降低,于是当时这种先进的西方现代图书制度,逐渐占据了我国图书出版的主导地位。

——摘编自徐雁《中国图书文化简史》

(1)根据材料,概括近代以来中国的图书印刷装订方式出现了哪些方面的变化?结合所学知识,分析出现上述变化的原因。

(2)结合所学知识,指出中国古代图书文化领先世界的物质条件。根据材料并结合所学知识,分析近代图书印刷装订方式的变化对中国社会产生的影响。

25.材料 由清政府投资,于1907年2月建立的上海电话局,是上海第一个由中国政府经办的电话局。上海电话局是以始于1902年的商办电话为基础组建的,它的开设,打破了自1882年2月上海出现外商电话公司以后,上海电话通信事业基本由外商垄断的局面。

——摘自上海档案信息网

依据材料分析近代中国通讯手段变化的原因。

答案解析

1.【答案】C

【解析】注意时间限制为“20世纪70年代”。结合所学知识可知,①②符合题意,③违背了人们正常的心理,④对当时服饰的影响并不大。

2.【答案】B

【解析】西装是从国外引进的,排除A项;连衣裙是中西方都很普遍的服装样式,排除C项;长袍马褂是中国传统的服装,排除D项;中山装是孙中山结合西装和中国传统服装的特点创造出来的,是中西合璧的产物,故本题选B项。

3.【答案】B

【解析】与旧式婚姻相比,新式婚姻一是主张婚姻自主,二是婚姻礼俗删繁就简,仿效西方新式婚礼。这与西方工业文明的传入、西方思想的传播、近代教育的发展及重大社会政治、思想运动等都有密切联系。新式婚姻在清末民初就已出现,故④不对。

4.【答案】B

【解析】 根据材料描述可知是辛亥革命后的“断发易服”,故B项正确。

5.【答案】B

【解析】崇尚西装,不过是一时的风气,说明西装流行时间不会太久,传统的中国服饰才是真正有生命力的。

6.【答案】B

【解析】由材料中影片表现了军民英勇抗战等内容可得出答案为B项。其他选项均夸大了电影的作用,故排除。

7.【答案】D

【解析】A项只体现宗教一栏的变化,不全面,故A项错误;B项只体现世俗消息一栏的变化,也不全面,故B项错误;C项只体现科技一栏,也不全面,故C项错误;D项比较全面反映表格的内容,故D项正确。

8.【答案】C

【解析】这是京剧《定军山》的剧照,是由谭鑫培主演的一部默片。1905年中国人自己摄制的电影《定军山》,标志着中国电影事业的起步。故C项错误,符合题意。

9.【答案】A

【解析】从诗中不难看出所体现的是新式交通工具速度之快,而不是建筑、西装、餐饮方面,故选A。

10.【答案】D

【解析】

11.【答案】D

【解析】新中国成立之初,大力发展西北、西南地区的铁路。“八五”“九五”期间,国家投入巨额资金加快铁路建设。20世纪末,中国铁路运营总里程居世界第四位。D项正确。

12.【答案】B

【解析】剪辫易服和废止缠足对应着“头上和脚上的变化”,故选B项。

13.【答案】C

【解析】 材料“破戏台,烂秀才,小足板子洋烟袋;火车站,德律风(telephone),大足板子毕业生”体现新旧事物的并存,故C项正确。

14.【答案】C

【解析】结合题干可知反映的是电视的娱乐功能。

15.【答案】A

【解析】七夕由凶时恶日转变为良辰吉日,以及近些年人们建议把它作为中国情侣节,无不表达了人们对于美好生活的希望,对真挚爱情的追求,反映了民众精神情感的需要。B项与题意无关,C、D项只符合其中的某一阶段,故答案为A。

16.【答案】B

【解析】材料反映了近代国人对办报的认识变化,结合时间1895—1898年,我们可以认识到正是甲午战争战败于昔日“岛夷”日本的屈辱,激发了国人的救亡图存的意识,办报刊和维新变法都是民族危机刺激的结果,故B项正确。

17.【答案】A

【解析】据材料“人死如同灯灭样,那里眼珠还有亮,电学书你去看几篇,方知此话是谣言”可以得出近代报刊具有启迪民智、彰显理性的作用,故A项正确。

18.【答案】B

【解析】 吃西餐成为当时有钱人的一种时尚,但不一定是资产阶级的生活追求。吃西餐并不属于民族同化政策,而是西方文化传入随之使中国的饮食习惯改变而已,对中国人来说中餐比西餐更有吸引力,综上所述本题答案只能是B项。

19.【答案】C

【解析】《申报》连续刊载了“杨乃武与小白菜冤案”进展的相关消息,并不能说明大众传媒开始关注民众生活,故A项错误;“杨乃武与小白菜冤案”不属于时政事件,故B项错误;《申报》连续刊载了“杨乃武与小白菜冤案”,引起强烈的社会反响,促成了该案的平反,说明大众传媒发挥舆论监督作用,故C项正确;材料没有体现司法制度改革,故D项错误。

20.【答案】D

【解析】材料体现了互联网的购物功能,D项与之联系最密切。

21.【答案】(1)原因:中国社会制度和经济落后;观念保守;科技落后;西方列强的侵略与控制。西方工业革命的推动;经济发达;制度先进。

(2)信息:近代以来,中国铁路建设持续发展;近代铁路的发展与列强侵略关系密切;国民政府统治时期铁路建设获得一定的发展;新中国成立后,铁路建设高速发展。

(3)变迁:①方式:由水陆运输发展到水陆空运输;

②动力:由畜力、水力和人力发展到机械力、电力;

③工具:由马驮、木船发展到火车、轮船、飞机;范围:从国内扩大到国际。

原因:政府的重视;实行改革开放,经济的发展;科技的进步;经济全球化的推动;思想观念的变化。

(4)认识:交通是人类文明进步的重要推动力。政治、经济、科技的发展对交通发展起着重要作用。

【解析】(1)根据材料一的数据,“差异”是指中国铁路发展缓慢而西方铁路发展迅速。回答差异的原因按照政治、经济、思想、文化、外交等思路进行,并且应该从两方面回答:中国铁路发展缓慢的原因和西方铁路发展迅速的原因。比如政治方面,中国是封建制度,十分落后,而欧洲很多国家已经建立资产阶级代议制;经济方面,中国是小农经济,贫困落后,而欧洲国家进行了工业革命,资本主义经济发展;思想方面,中国人观念保守,不愿意接受新事物,而西方思想开放;文化方面,中国科学技术十分落后,而西方自然科学发展迅速;外交方面,中国已经沦为半殖民地半封建社会,被西方列强侵略和控制等。

(2)归纳表格信息的方法,可以从整体和局部来收集信息,也可以从表现和原因方面来归纳信息。从整体看,中国铁路在不断发展,从各个阶段看,1894~1911年中国铁路里程达到九千多公里,原因是列强的侵略,因为其中中国自己控制的铁路不到7%,在列强掀起瓜分狂潮时对中国的铁路修筑权也进行了激烈的争夺,可见,中国铁路发展与列强侵略关系密切;1927~1945年中国铁路发展主要得益于国民政府的推动,可见,在国民政府的推动下中国铁路建设有了一定程度的发展;1945~1978年铁路发展的主要原因是新中国成立后进行有计划的经济建设;1978~2006年铁路迅速发展得益于改革开放。

(3)第一小问变迁,要求从交通方式、动力、工具三个角度回答,回答“变迁”应该回答“从……到……”的变化过程,即要答出变化的前后状态。根据上下图片来寻找相关信息。交通方式主要是指交通类别的划分,其变迁从图片看,是从水陆交通发展到水陆空交通;动力的变化是从过去利用人力、畜力、水力到利用机械力和电力(高铁);工具是指具体用的器物,过去用马、木船到后来用火车、轮船、飞机等新交通工具。第二小问原因,即问现代交通发展的原因,可以按照政治、经济、思想文化等传统的答题思路去回答。例如政治上党和政府对发展交通事业的重视,经济上改革开放,发展社会主义市场经济的需要,思想上人们思想观念的开放,文化上科学技术的进步,国际上为了适应经济全球化和多极化发展的需要,因此交通运输业有了突飞猛进的发展。

(4)综合以上材料谈认识,首先要把材料内容进行归纳综合,再谈认识。三则材料都是围绕铁路的发展展开的,故认识也应当围绕铁路展开。综合以上三则材料得出一个中心思想:国家的政治、经济、文化状况影响着铁路建设的发展;而铁路建设的发展又影响着国家的发展。围绕这一思想谈认识即可。

22.【答案】(1)地位:遵循礼教;不轻易外出,做家务和纺织。

原因:传统小农经济的束缚;闭塞守旧的传统观念及生活习俗。

(2)原因:自然经济逐渐解体;机器工业兴起,中外近代企业增多;商业和城市经济的发展;都市文化的吸引;谋求更好的生路。

(3)影响:冲击了闭塞守旧的生活方式和传统风俗;“安土重迁”观念减弱,商品经济意识增强;扩大了商品消费者队伍;为资本主义发展提供了劳动力,给城市经济发展注入活力;妇女生活状况和精神面貌明显改观;独立自由和婚姻自主意识增强;缠足等陋习逐渐革除;在农村传播新思想。

【解析】(1)第一小问女性地位从材料中总结“庄洁自好”即为遵循传统礼教;“无登山、入庙等事”可看出女子不轻易外出;“井臼之馀,刺绣旨蓄,农暇之时,所出布日以万计”可看出女子做家务和纺织;第二小问原因主要从经济、思想观念、生活习俗等几个方面考虑。

(2)结合材料看到,女工放弃传统的农村生活,到上海等经济开放之地进工厂。分析其原因主要从时代背景和个人意向两大方面考虑。从时代背景来看,鸦片战争后自然经济逐渐解体,在外资和洋务运动推动下,机器工业兴起,企业增多,城市经济逐步发展;个人意向来看,都市文化具有吸引力,女性为了谋求更好的生活。

(3)从材料二中看出风俗的变化和安土重迁观念的减弱;材料三第一段看出妇女的生活状态和精神面貌有了巨大改观,第二段看出女性的独立自由和婚姻自主意识增强;第三段看出缠足等陋习逐渐革除;材料四看出女性独立精神增强和在农村传播了新思想。此外从城市发展角度来看,女性进工厂为工厂提供了劳动力,也带动消费能力的提高。

23.【答案】 (1)特点:具有严格的等级规范。

原因:宗法等级观念的影响;君主专制制度;小农经济占据统治地位。

(2)变化:突破等级观念;个性鲜明;职业特点突出;服饰平等得到法律保障。

原因:通商口岸的开放;近代教育的发展;新式军队的建立;中华民国的建立;西学东渐等。

(3)特点:注重个性;崇尚美感等。

原因:工业革命影响;民主政体的确立与完善;思想解放运动(启蒙运动或人文主义等);女权运动兴起(妇女在生产生活中地位的提高)等。

【解析】 第(1)问第一小问特点,结合材料一中信息“三品以上服紫……四品深绯,五品浅绯……六品深绿,七品浅绿……八品深青,九品浅青”分析回答;第二小问原因,可以从政治上宗法等级观念及君主专制、经济上小农经济的产物的影响回答。 第(2)问第一小问变化,结合材料二中信息“不循规制”“衣饰上的平等观念”、服饰的职业化和追求个性方面归纳,再具体分析原因。第(3)问第一小问19世纪后期西方女性着装的特点,结合材料三中信息“女性裙子的重心移向后臀……塑造出的是既窈窕又丰满、既迷人又端庄的西方美女形象”分析回答;第二小问原因,可从政治、经济和思想方面分析回答。

24.【答案】(1)变化:纸张、版式、装订成册的方法等。

原因:传统的印刷装订方式已经无法适应近代社会发展的需要;西方近代先进的机器印刷术的引进;西方传教士传教宣传的需要;洋务运动引进学习西方科技,大规模译印西方书籍的需要;文化教育科技进步的需要等。(任答四点即可)

(2)条件:文字的统一;笔墨纸砚的发明;刻碑印章、雕版印刷及活字印刷技术的发明。

影响:节约了图书出版的经济成本,便利了图书的普及;有利于推动文化教育事业的发展;有利于西方文明的传播和推动中国社会的进步。

【解析】(1)第一小问,图书印刷装订形式的变化。梳理材料,理出关键词句,可知近代中国图书印装方式出现了以下变化:新闻纸等品种来印刷;单页两面印字装订:软面平装本和硬面精装本,加以提炼概括可知纸张、版式、装订等。第二小问变化的原因据材料“成书方法又决定于社会的生产力水平,并与文化传统的延续和科技手段的发展同步俱进,相互影响。”从生产力、文化、科技,也可联系所学从政治、经济、文化、社会等角度联系相关史实予以分析回答。

(2)第一小问中国古代图书文化领先世界的物质条件,其所指主要为技术方面,如雕版及活字印刷技术,笔墨纸砚、文字的统一等。第二小问近代图书印刷装订方式的变化对中国社会产生的影响,可从经济(图书出版业)、文化、教育、思想等角度展开予以探讨。

25.【答案】政府政策的推动;西方的工业文明的冲击。

【解析】

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势