【解析版】人教版高中历史必修2第一单元《古代中国的经济基本结构与特点》测试卷

文档属性

| 名称 | 【解析版】人教版高中历史必修2第一单元《古代中国的经济基本结构与特点》测试卷 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 190.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-01-16 10:55:36 | ||

图片预览

文档简介

第一单元《古代中国的经济基本结构与特点》测试卷

一、选择题(共20小题)

1.明朝中后期,在江南地区出现了众多农民有目的的“迁业(改变原先从事的职业)”现象。据记载,在江、浙等地,大批劳动力由种田流入植棉、栽桑,纺纱织布,“尽逐绫绸之利”。农民“迁业”现象产生的主要影响是( )

A. 自然经济日益解体

B. 农村经济结构发生改变

C. 国家“重商”政策确立

D. 手工业逐步成为主导产业

2.春秋前期,管仲采取“相地而衰征”;鲁国实行“初税亩”,不论“公田”“私田”都按田亩收税。其主要历史影响是( )

A. 加速了土地私有化

B. 促进了商品经济发展

C. 抑制了土地的兼并

D. 打击了豪强地主势力

3.乾隆五十二年,皇帝写了这样一首诗:“间年外域有人来,宁可求全关不开;人事天时诚极盛,盈虚默念惧增哉”。乾隆帝这一思想的深远影响是( )

A. 使中国落后于世界发展潮流

B. 一定程度上保障了国家安全

C. 阻碍了古代小农经济的发展

D. 抑制了明清时期的社会转型

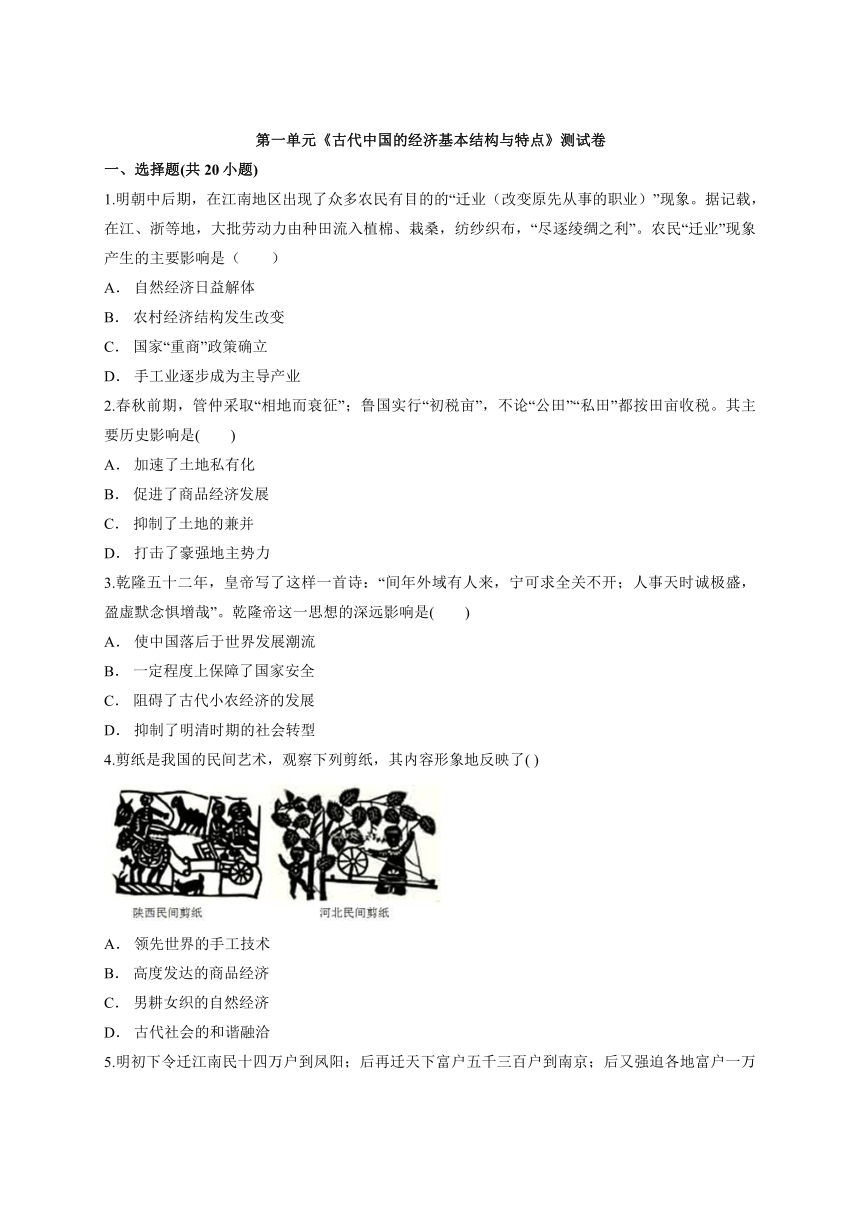

4.剪纸是我国的民间艺术,观察下列剪纸,其内容形象地反映了( )

A. 领先世界的手工技术

B. 高度发达的商品经济

C. 男耕女织的自然经济

D. 古代社会的和谐融洽

5.明初下令迁江南民十四万户到凤阳;后再迁天下富户五千三百户到南京;后又强迫各地富户一万四千三百余户迁到南京。据贝琼《横塘农诗序》说:“三吴巨姓,享农之利而不亲其劳,数年之中,既盈而复,或死或徙,无一存者。”这一做法( )

A. 动摇了地主土地所有制

B. 保证了皇室土地所有制

C. 杜绝了土地兼并现象

D. 一定程度上有利于缓和阶级矛盾

6.1647年,清政府规定,准许寓居澳门的葡萄牙商人“以携来番货与粤商互市”,但是“禁入省会”、“止令商人载货下澳贸易”,结果“每岁通市不绝”。这一现象表明( )

A. 海外贸易管制相对宽松

B. 朝贡贸易关系迅速发展

C. 清廷海外贸易占据优势

D. 海禁政策得到有效执行

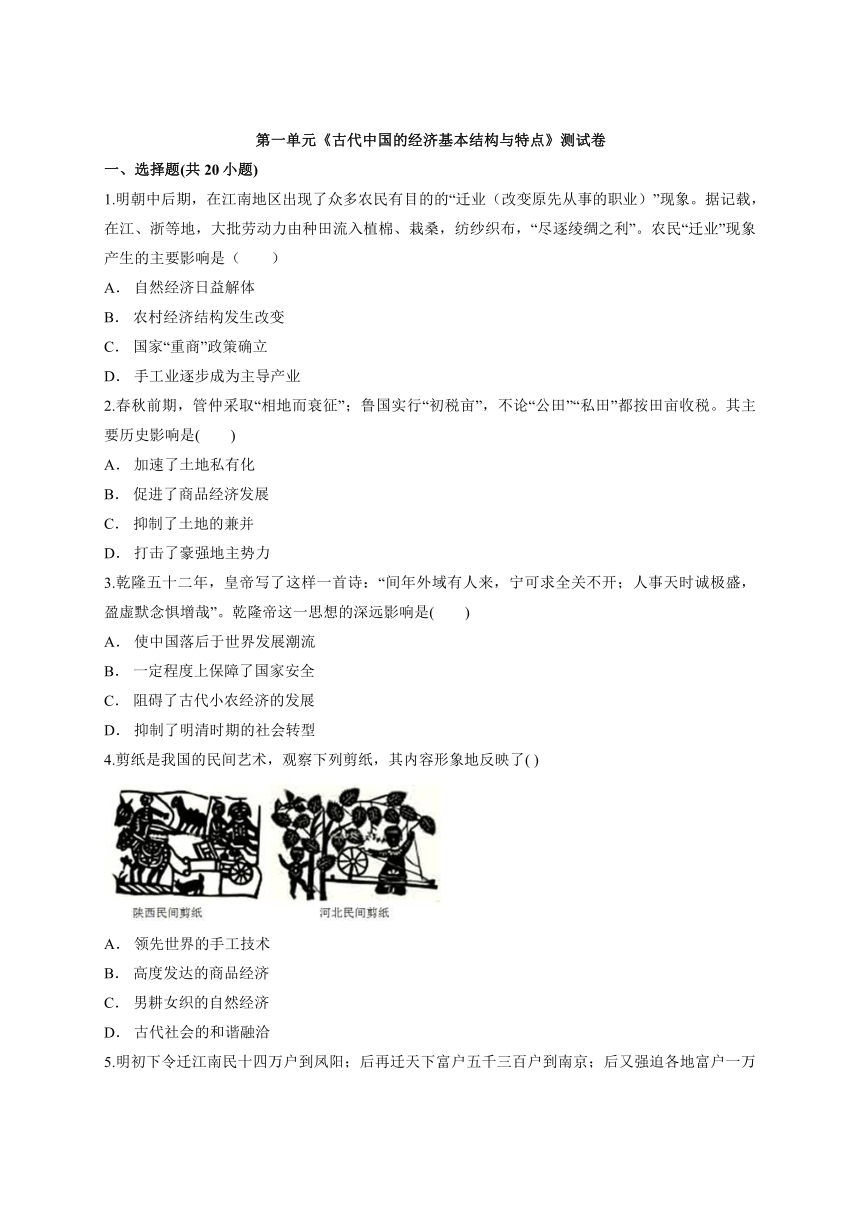

7.2012年,成都老官山汉墓出土4部汉代蜀锦织机模型,结构复杂精巧,一些部件上还残存有丝线和染料。织机四周散落有不同身姿和书写有不同铭文的十多件彩绘木俑。这是第一次出土完整的西汉织机模型,也是迄今为止世界上最早的提花机模型。下列相关结论最为合理的是( )

A. 证明了当时成都纺织技术领先全国

B. 不存在墓主是私营手工业者的可能

C. 陶俑或许代表了不同工种或者工序

D. 将我国丝织业出现的时间大大提前

8.《汉书·食货志》载:“周室既衰,暴君污吏慢其经界,徭役横作,政令不信,上下相诈,公田不治。”对此理解正确的是( )

A. 分封制没有遭到破坏

B. 周朝礼制没有遭到破坏

C. 承认了土地私有

D. 井田制遭到破坏

9.中国古代农民早期采用的是耕耱结合的方法,即在翻耕后用“耱”来耱平地面和耱碎土块,以减少土壤水分的散失。后来,则在耕耱之间又加上了“耙”,形成了耕、耙、耱三位一体的旱地耕作技术体系。“旱地耕作技术体系”形成于( )

A. 春秋时期

B. 西汉时期

C. 魏晋时期

D. 明清时期

10.“重农抑商”政策得以长久实行的根本原因是( )

A. 适应了自给自足自然经济的需要

B. 中国一向具有重视农业的优良传统

C. 中国人口众多,解决吃饭问题是当务之急

D. 有利于巩固专制主义中央集权制度

11.明清时代江南地区涌现了一大批以工商业著称的市镇,时人赞叹“商贾辐辏,百货骈阗,上自帝京,远连交广,以及海外诸洋,梯航毕至”。这表明明清时期( )

A. 经济重心南移最终完成

B. 城市经济职能十分显著

C. 商业活动不受政府监管

D. 自然经济开始逐步解体

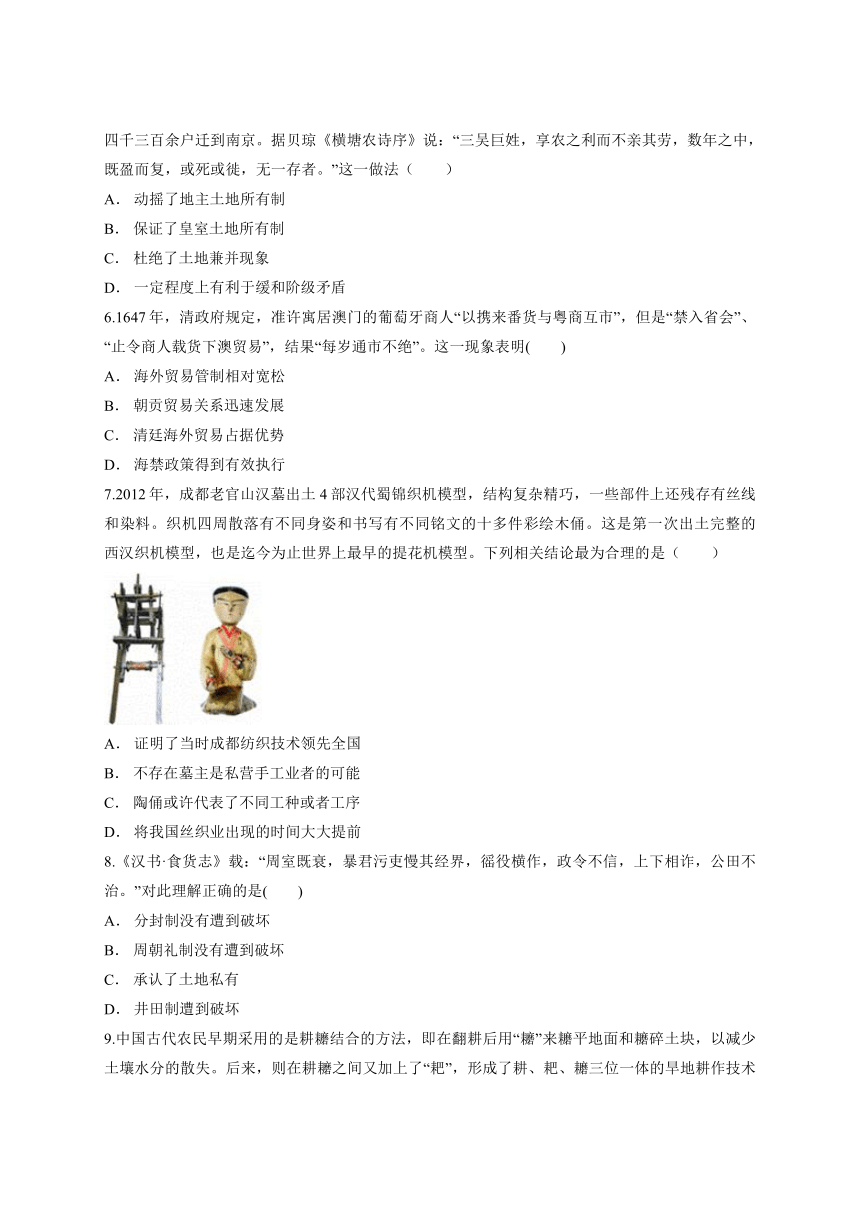

12.与下图中形似的农具出现在中国的( )

A. 东周

B. 西汉

C. 唐朝

D. 明朝

13.关于蜀锦的一组史料。《丹阳记》曰:“江东(吴国)历代尚未有锦,而成都独称妙。故三国时,魏则资于蜀,而吴亦资西道。”《益州记》:“锦城在益州南筰桥东流江南岸,蜀时故锦宫也,其处号锦里。”《诸葛亮集》:“今民贫国虚,决敌之资唯仰锦耳!”从中不能得出的结论是( )

A. 丝织品收入是蜀国财政的重要组成部分

B. 蜀国织锦业属官营手工业的范畴

C. 蜀地丝织技艺在三国中居领先地位

D. 蜀锦质优价廉,其时已销海内外

14.“郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。至之市,而忘操之。已得履,乃曰:‘吾忘持度!’反归取之。乃反,市罢,遂不得履。”材料中的“市”( )

A. 体现了草市的特点

B. 主要商品是农产品

C. 与坊的界限被打破

D. 受时间和地点的限制

15.据季如迅《中国手工业简史》中记载,宋代官府手工业作坊:“群工屯营,……相语以事,相示以功,相陈以巧,相高以知。”此组织管理模式( )

A. 保证了政府对市场垄断

B. 强化了工匠的生产责任

C. 有利于生产技术的创新

D. 阻碍了民间手工业发展

16.中国古代南北朝时期,人们生活中开始常用“佃客”“典计”“衣食客”等称谓。这反映出当时( )

A. 农业生产中出现资本主义萌芽

B. 战乱使大量人口失去土地

C. 租佃关系在农村普及

D. 自耕农经济开始逐步走向解体

17.古书记载,杭州城“自大内和宁门外,新路南北,早间珠玉珍异及花果时新、海鲜、野味、奇器、天下所无者,悉集于此,以致朝天门、清河坊、官巷……食物店铺,人烟浩穰。其夜市……扑卖奇巧器皿、百色物件,与日间无异。”这反映了当时该城( )

A. 商业活动只在白天进行

B. 商业活动受时间和空间限制较小

C. 商品交易必须在市场内进行

D. 杭州已经出现资本主义萌芽

18.有史书记载:“水以轮济,假一毂(gu)汲引之利,为万顷生成之惠……神机日夜运,甘泽高下普”,此农具的发明( )

A. 体现了农业基本模式

B. 推动了水田农业的发展

C. 改变了农村产业结构

D. 形成了完备的灌溉体系

19.明朝时,太湖地区出现大量“以机为田,以梭为耒”的家庭,苏州震泽镇及附近各村居民“尽逐丝绸之利”,松江地区男女几乎都以棉织为业,景德镇有瓷窑近千座。上述现象反映当时手工业发展的突出特点是( )

A. 形成区域性经济分工

B. 资本主义萌芽出现

C. 手工业生产分布不均匀

D. 商品经济高度发展

20.宋代出现了“交子”。“交子”的“交”,是交合的意思,指两张券合得起来就交钱。据此可知“交子”( )

A. 具有一定“防伪”功能

B. 满足商品经济发展的要求

C. 促进了古代经济的发展

D. 源于唐代类似汇票的飞钱

二、非选择题(共5小题)

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一 (康熙元年)令滨海民悉徙内地五十里,以绝接济台湾之患。于是麾兵拆界,期三日尽夷其地,空其人。……自有粤东以来,生灵之祸,莫惨于此。

——[清]屈大均《广东新语》

材料二 (康熙五十五年下诏)海外有吕宋、葛喇巴等处,常留汉人,自明以来有之,此即海贼之薮也……东洋可使贸易,若南洋,商船不可令往。

——《清圣祖实录》

材料三 南洋未禁之先,闽广家给户足,游手无赖亦为欲富所驱,尽入番岛,鲜有在家饥寒窃劫为非之患。即禁之后,百货不通,民生自蹙(窘迫)。居者苦艺能之无用,行者叹致远之无方,故有以四五千斤所造之洋艘,系维朽蠹于断港荒岸之间……但能使沿海居民,富者贫,贫者困,驱工商为游手,驱游手为盗贼耳。

——[清]蓝鼎元《论南洋事宜书》

(1)据材料一,归纳康熙帝实行“海禁”政策的原因和影响。

(2)据材料二,归纳康熙帝实行“海禁”的主要目的。这里的“海禁”与材料一中的“海禁”有什么不同?

(3)据材料三,指出“开海”的积极影响。结合所学知识,归纳“海禁”政策对中国社会长远发展产生的消极影响。

(4)综合上述材料,由“开海”与“海禁”的反复,指出清朝统治者政治决策上的根本出发点。

22.阅读材料,回答问题。

材料

根据材料,概括汉唐到宋元时期市场布局的变化,运用所学知识分析其变化的原因。

23.阅读下列材料,回答问题。

材料 桑弘羊等人于公元前118年向汉武帝提出了一个盐铁官营的计划。这个计划的要点是:(一)将煮盐、冶铁之事均收归政府管理,所得收入,以补充赋税。(二)“愿募民自给费,因官器作煮盐,官与牢盆”(三)“敢私铸铁器、煮盐者,钛左趾,没入其器物”(四)“郡不出铁者置小铰官”,管理铁器的专卖事宜。关于铁的专卖……据专家估计“当时役使了不少数量的官奴婢和罪人……此外还征用自由身份的民佚。”(前117年开始实施这一计划——编者)……冶铁的技术也有空前提高,据专家断定“西汉的冶炼生铁的技术,这是我国封建社会前期冶炼技术发展的一个高峰”……“当此之时,四方征暴乱,车甲之费,克获之贯,以亿万计,皆赡大司农,此皆……盐铁之福也”。

——摘编自林剑鸣《秦汉史》

根据材料,评述两汉盐铁官营政策。

24.中国古代是一个以农立国,以农为本的国家。阅读下列材料:

材料一 武帝末年,悔征伐之事,乃封丞相为富民侯,下诏曰:“方今之务,在于力农。”以赵过为搜粟都尉。过能为代田,一亩三圳。岁代处,故曰代田。……用耦犁,二牛三人。一岁之收常过缦田亩一斛以上,善者倍之。……过试以离宫卒田其宫壖地,课得谷皆多其旁田亩一斛以上。……至昭帝时,流民稍还,田野益辟,颇有畜积。——《汉书·食货志上》

材料二 窃为四民之中,惟农最苦。农夫寒耕热耘,沾体涂足,戴星而作,戴星而息。蚕妇育蚕治茧,绩麻纺纬,缕缕而积之,寸寸而成之。其勤极矣。又水旱霜雹蝗,间为之灾。幸而收成……谷未离场,帛未下机,已非己有矣。农夫蚕妇所食者糠籺而不足,所衣者绨褐而不完。直以世服田亩,不知舍此之外有何可生之路耳。——司马光《温国文正公文集》卷48

材料三 在传统时代,所谓农业生产结构,其主要生产要素可归纳为四项(1)耕地,(2)作物,(3)农具,(4)劳力。……农业负担过重,这是一个比起小农经济的生产结构不符合现代要求更为严重,更为致命的病症。……中国的传统农业,无论从其现实的经济效益,还是潜在的发展可能,它自身不是不能转变,而是使其“自转变”的通道,受到来自帝国政治、经济体制的阻扼,被堵塞以致堵死。……农业经济效果、历史效应,不只取决于它生产的内环境,还要受制于它的外部环境的有利与否。对传统中国而言,后者更是致命性的障碍。

——王家范《中国历史通论》

请回答:

(1)材料一反映了哪些进步的农业生产技术?农业技术的进步对农业产生怎样的作用?体现了怎样的特点?

(2)据材料二,归纳司马光认为“惟农最苦”的原因是什么?导致农民“不知舍此之外有何可生之路”的政策性因素是什么?

(3)材料三中的“内环境”与“外环境”分别指什么?结合材料一、二,你如何认识材料三的观点?

25.中国古代工商业经历了一个不断发展变化的过程。阅读材料,完成下列要求。

材料一 工,百工;商,官贾也。《周礼》曰:“府藏皆有贾人,以知物价。食官,官禀之。”

材料二 宋代时期发生了一场名副其实的商业革命,对整个欧亚大陆有重大意义。……中国首次出现了主要以商业,而不是以行政为中心的大城市。……中国人首次大规模从事对外贸易,不再主要依靠外国中间商。……宋代的“市”自大街至诸小巷,大小铺席连门俱是,无空虚之屋,每日凌晨,两街巷门上行百市,买卖热闹。都城之夜市,酒楼极繁华处也人物嘈杂,灯火照天,每至四鼓罢。

材料三 在棉纺织业中心松江,一些商人开设暑袜店,利用雄厚的资金,购进大量尤墩布,分发给当地男女居民缝制适宜夏天穿用的暑袜,计件付给工钱,再将暑袜拿到店里出售获利。

(1)根据材料一指出中国古代的经济政策。结合所学知识分析这一政策在当时的积极作用。

(2)根据材料二概括宋代商业革命的主要表现。结合所学知识说明宋代商业革命出现的原因。

(3)根据材料三指出当时经济领域中出现的新现象。如何认识这一现象在明清(鸦片战争前)时期的历史地位?

答案解析

1.【答案】C

【解析】本题考查理解分析能力。本题可用排除法。自然经济日益解体、农村经济结构发生改变是在鸦片战争后,故A、B不正确;在中国古代,主导产业是农业,故D不正确。

2.【答案】A

【解析】据材料“不论‘公田’‘私田’都按田亩收税”说明是承认土地私有合法化,因此其主要影响是加速了春秋时期土地私有化的发展,故A项正确。

3.【答案】A

【解析】根据材料“间年外域有人来,宁可求全关不开”,乾隆主张闭关锁国,导致近代中国落后于世界发展的潮流,故A项正确;一定程度上保障了国家安全,这是当时的影响,不是深远影响,故B项错误;闭关锁国正是小农经济封闭性、商品不必外求导致的现象,故C项错误;抑制明清时期的社会转型也属于当时的影响,故D项错误。

4.【答案】C

【解析】考查古代中国的小农经济。“陕西民间剪纸”体现的是农耕与纺织的结合,“河北民间剪纸”体现的也是纺织业的问题。二者都反映了我国古代小农经济的特点:男耕女织。故应选C。

5.【答案】D

【解析】地主土地所有制在古代并未受到动摇,故A项错误;材料中是富户迁移的做法并不是为了保证皇室土地所有制,也不可能从根本上消除土地兼并现象,故B、C项错误;由材料可知,在明朝初年政府将大量富户迁到南京,这样一方面便于监视富户,另一方面也对土地兼并现象是一种抑制,从而一定程度上缓解了地主阶级和农民阶级之间的矛盾,故D项正确。

6.【答案】A

【解析】根据材料“1647年,清政府规定,准许寓居澳门的葡萄牙商人‘以携来番货与粤商互市’……结果‘每岁通市不绝’”可知,在这一时期,清政府对海外贸易的管制还是相对宽松的,故A项正确。

7.【答案】C

【解析】材料“这是第一次出土完整的西汉织机模型,也是迄今为止世界上最早的提花机模型”,不能说明当时成都纺织技术领先全国,故A项错误;题干材料主要讲述蜀锦织机模型,无法判断手工业的经营形态,故B项错误;材料“织机四周散落有不同身姿和书写有不同铭文的十多件彩绘木俑”,说明这些陶俑或许代表了不同工种或者工序,故C项正确;我国丝织技术出现在原始社会晚期,与题干时间不符,故D项错误。

8.【答案】D

【解析】从“周室既衰,暴君污吏慢其经界”“政令不信”“公田不治”可以看出,分封制、周礼以及井田制均遭到破坏,故选D项。

9.【答案】C

【解析】根据所学,可知汉代采用的是耕耱结合的方法,即在翻耕后用“耱”来耱平地面和耱碎土块,以减少土壤水分的散失,魏晋时期,则在耕耱之间又加上了“耙”,形成了耕、耙、耱三位一体的旱地耕作技术体系,故这一体系体系”形成于魏晋时期,选择C项符合题意。

10.【答案】A

【解析】封建社会“重农抑商”政策得以长久实行的根本原因是其适应了自给自足自然经济的需要,因为重农抑商政策可以保护农业生产和小农经济,以确保赋役的征派和地租的征收,巩固封建统治,故A项正确。

11.【答案】B

【解析】从材料中“商贾辐辏,百货骈阗,上自帝京,远连交广,以及海外诸洋,梯航毕至”,可知这些市镇以工商业经济活动为主,体现了城市经济职能增强,故B项正确。

12.【答案】C

【解析】 图示农具是犁耕工具,曲线所圈部分的辕是弯曲的,与中国唐朝的曲辕犁比较形似,故C项符合题意。

13.【答案】D

【解析】据材料“今民贫国虚,决敌之资唯仰锦耳”可知丝织品收入是蜀国财政的重要组成部分,故A项正确,不符合题意;据材料“锦城在益州南筰桥东流江南岸,蜀时故锦宫也,其处号锦里”并联系所学知识,可知蜀国织锦业属官营手工业的范畴,故B项正确,不符合题意;据材料“江东(吴国)历代尚未有锦,而成都独称妙。故三国时,魏则资于蜀,而吴亦资西道”可知蜀地丝织技艺在三国中居领先地位,故C项正确,不符合题意;材料无法体现蜀锦质优价廉,其时已销海内外,故D项错误,符合题意。

14.【答案】D

【解析】题中材料的有效信息是“郑人”和“乃反,市罢”。“郑人”反映了“春秋战国”的时间信息,“乃反,市罢”反映了市场受到时间和地点的限制,故D项正确。

15.【答案】C

【解析】官营手工业产品是为了满足贵族和王室的需要,不投放到市场,故A项错误;材料反映的是宋代官营手工业相互借鉴、竞争的管理模式,没有涉及强化了工匠的生产责任,故B项错误;材料中宋代官营手工业相互借鉴、竞争的管理模式,有利于生产技术的创新,故C项正确;材料反映的是官营手工业内部的管理模式,没有涉及阻碍了民间手工业发展,故D项错误。

16.【答案】B

【解析】资本主义萌芽出现于明朝中叶,故A项错误;魏晋南北朝时期北方战乱,大量人口失去土地,被迫成为“佃农”,租借地主土地耕种,故B项正确;租佃关系普及全国发生在明朝,故C项错误;自耕农经济开始走向解体发生在鸦片战争之后,故D项错误。

17.【答案】B

【解析】从材料信息中的“夜市”可排除A项;从材料信息“以致朝天门、清河坊、官巷……食物店铺,人烟浩穰”可知,交易不仅在“市”中进行,还在“坊”中进行,可排除C项;材料信息无法说明该地区出现雇佣关系,排除D项。从材料信息看,杭州商业活动有夜市,且交易地域不受“市”的严格限制,故B项符合题意。

18.【答案】B

【解析】材料反映的是筒车,农业基本模式是小农经济,与材料信息不符,故A项错误;筒车属于灌溉工具,推动了水田农业的发展,故B项正确;灌溉工具不能改变农村产业结构,故C项错误;筒车只是灌溉工具,不能说明形成了完备的灌溉体系,故D项错误。

19.【答案】A

【解析】材料中表明太湖地区出现纺织家庭,苏州丝织业发达,松江地区发展棉织业,景德镇发展瓷器业,这些反映出当时手工业的突出特点是区域性经济分工扩大,故A项正确。

20.【答案】A

【解析】 根据材料“两张券合得起来就交钱”可知A项符合题意。B、C、D三项与材料信息不符,排除。

21.【答案】(1)封锁台湾(或收复台湾需要)。给沿海居民带来巨大灾难。

(2)清除海贼(防止沿海商人与海盗勾结)。材料一:完全禁止;材料二:限制。

(3)人民富足;社会安定。消极:阻碍了中外经济文化交流,延缓了中国发展步伐。

(4)维护封建统治。

【解析】本题考查学生对历史材料的理解和归纳分析能力。第(1)问,原因根据材料一中“绝接济台湾之患”分析,是为了封锁台湾。影响根据“生灵之祸,莫惨于此”分析,给广东居民带来灾难。第(2)问,第一小问根据材料二中“此即海贼之薮也”分析,为了清除海贼。第二小问,比较两则材料中政策的不同点,材料一中“空其人”说明禁止,材料二中“可使贸易”“不可令往”说明限制。第(3)问,第一小问,根据材料三中“南洋未禁之先,闽广家给户足,游手无赖亦为欲富所驱”从经济和社会两个方面分析。第二小问,根据清朝时期东西方之间交往存在的差距回答。第(4)问,根据政治统治的目的回答。

22.【答案】变化:汉唐时期市场位于固定的区域,市坊分立,经营活动有严格的时间和空间限制;宋元时期市场分散,突破市坊界限,出现晓市和夜市。海外市场日益扩大。

原因:宋元时期农业和手工业的进一步发展为商业的繁荣奠定了物质基础;政府对商业活动的控制有所放松;海上丝绸之路的畅通;对外政策更为开放。

【解析】本题解题关键为读懂图中的信息,结合所学知识指出宋代、元代城市商业发展的特点。原因从宋元时期政治、经济、文化、交通等角度作答。

23.【答案】措施:政府管理煮盐、冶铁;招募百姓自备经费,使用官府器具煮盐;严禁私自铸铁、煮盐;设置铁官管理铁器的专卖,役使奴婢、罪犯、自由民卖铁。

作用:提高了冶铁技术;解决了国家所需的部分经费。

【解析】抓住题目要求“根据材料”,作答要求是“评述”,即是依材料内容对之作一完整的介绍。在材料中,实际可分两部分,从开始至“据专家估计”前为第一部分,从“专家估计”开始为第二部分。前一部分为当事人说这项政策的操作,后一部分为专家评价其作用。

24.【答案】 (1)技术:代田法;耦犁(二牛三人耕作法)。

作用:产量增加;耕地面积扩大。特点:精耕细作。

(2)原因:生产(生活)艰辛;自然灾害破坏;赋税沉重。

因素:重农抑商政策。

(3)内环境:自然环境(耕地),技术和农具,农作物,劳动力。外环境:国家政策(体制)。

认识:小农经济在封建社会的早期已经得到较快发展;但受到封建体制(社会环境)的阻碍,无法获得突破性发展。

【解析】 第(1)问,第一、二小问通过材料并结合所学知识回答即可;第三小问结合所学知识可知是精耕细作的特点。第(2)问据材料二进行概括即可。第(3)问,材料三中的“内环境”与“外环境”在材料中直接概括即可。

25.【答案】(1)政策:工商业官营(工商食官)。积极作用:资金雄厚,规模经营,有利于分工协作,提高了手工技艺,推动了工商业发展。

(2)表现:城市经济功能增强(或出现商业都市);海外贸易发达;打破时空限制。原因:农业、手工业的发展;商品经济繁荣;相对宽松的商业政策;发达的交通条件。

(3)新现象:出现雇佣关系。认识:这种新现象还只是在江南等局部发达地区的一些生产部门中存在;自然经济在全国范围仍居主导地位;封建制度阻碍了其发育成长,发展缓慢。

【解析】

一、选择题(共20小题)

1.明朝中后期,在江南地区出现了众多农民有目的的“迁业(改变原先从事的职业)”现象。据记载,在江、浙等地,大批劳动力由种田流入植棉、栽桑,纺纱织布,“尽逐绫绸之利”。农民“迁业”现象产生的主要影响是( )

A. 自然经济日益解体

B. 农村经济结构发生改变

C. 国家“重商”政策确立

D. 手工业逐步成为主导产业

2.春秋前期,管仲采取“相地而衰征”;鲁国实行“初税亩”,不论“公田”“私田”都按田亩收税。其主要历史影响是( )

A. 加速了土地私有化

B. 促进了商品经济发展

C. 抑制了土地的兼并

D. 打击了豪强地主势力

3.乾隆五十二年,皇帝写了这样一首诗:“间年外域有人来,宁可求全关不开;人事天时诚极盛,盈虚默念惧增哉”。乾隆帝这一思想的深远影响是( )

A. 使中国落后于世界发展潮流

B. 一定程度上保障了国家安全

C. 阻碍了古代小农经济的发展

D. 抑制了明清时期的社会转型

4.剪纸是我国的民间艺术,观察下列剪纸,其内容形象地反映了( )

A. 领先世界的手工技术

B. 高度发达的商品经济

C. 男耕女织的自然经济

D. 古代社会的和谐融洽

5.明初下令迁江南民十四万户到凤阳;后再迁天下富户五千三百户到南京;后又强迫各地富户一万四千三百余户迁到南京。据贝琼《横塘农诗序》说:“三吴巨姓,享农之利而不亲其劳,数年之中,既盈而复,或死或徙,无一存者。”这一做法( )

A. 动摇了地主土地所有制

B. 保证了皇室土地所有制

C. 杜绝了土地兼并现象

D. 一定程度上有利于缓和阶级矛盾

6.1647年,清政府规定,准许寓居澳门的葡萄牙商人“以携来番货与粤商互市”,但是“禁入省会”、“止令商人载货下澳贸易”,结果“每岁通市不绝”。这一现象表明( )

A. 海外贸易管制相对宽松

B. 朝贡贸易关系迅速发展

C. 清廷海外贸易占据优势

D. 海禁政策得到有效执行

7.2012年,成都老官山汉墓出土4部汉代蜀锦织机模型,结构复杂精巧,一些部件上还残存有丝线和染料。织机四周散落有不同身姿和书写有不同铭文的十多件彩绘木俑。这是第一次出土完整的西汉织机模型,也是迄今为止世界上最早的提花机模型。下列相关结论最为合理的是( )

A. 证明了当时成都纺织技术领先全国

B. 不存在墓主是私营手工业者的可能

C. 陶俑或许代表了不同工种或者工序

D. 将我国丝织业出现的时间大大提前

8.《汉书·食货志》载:“周室既衰,暴君污吏慢其经界,徭役横作,政令不信,上下相诈,公田不治。”对此理解正确的是( )

A. 分封制没有遭到破坏

B. 周朝礼制没有遭到破坏

C. 承认了土地私有

D. 井田制遭到破坏

9.中国古代农民早期采用的是耕耱结合的方法,即在翻耕后用“耱”来耱平地面和耱碎土块,以减少土壤水分的散失。后来,则在耕耱之间又加上了“耙”,形成了耕、耙、耱三位一体的旱地耕作技术体系。“旱地耕作技术体系”形成于( )

A. 春秋时期

B. 西汉时期

C. 魏晋时期

D. 明清时期

10.“重农抑商”政策得以长久实行的根本原因是( )

A. 适应了自给自足自然经济的需要

B. 中国一向具有重视农业的优良传统

C. 中国人口众多,解决吃饭问题是当务之急

D. 有利于巩固专制主义中央集权制度

11.明清时代江南地区涌现了一大批以工商业著称的市镇,时人赞叹“商贾辐辏,百货骈阗,上自帝京,远连交广,以及海外诸洋,梯航毕至”。这表明明清时期( )

A. 经济重心南移最终完成

B. 城市经济职能十分显著

C. 商业活动不受政府监管

D. 自然经济开始逐步解体

12.与下图中形似的农具出现在中国的( )

A. 东周

B. 西汉

C. 唐朝

D. 明朝

13.关于蜀锦的一组史料。《丹阳记》曰:“江东(吴国)历代尚未有锦,而成都独称妙。故三国时,魏则资于蜀,而吴亦资西道。”《益州记》:“锦城在益州南筰桥东流江南岸,蜀时故锦宫也,其处号锦里。”《诸葛亮集》:“今民贫国虚,决敌之资唯仰锦耳!”从中不能得出的结论是( )

A. 丝织品收入是蜀国财政的重要组成部分

B. 蜀国织锦业属官营手工业的范畴

C. 蜀地丝织技艺在三国中居领先地位

D. 蜀锦质优价廉,其时已销海内外

14.“郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。至之市,而忘操之。已得履,乃曰:‘吾忘持度!’反归取之。乃反,市罢,遂不得履。”材料中的“市”( )

A. 体现了草市的特点

B. 主要商品是农产品

C. 与坊的界限被打破

D. 受时间和地点的限制

15.据季如迅《中国手工业简史》中记载,宋代官府手工业作坊:“群工屯营,……相语以事,相示以功,相陈以巧,相高以知。”此组织管理模式( )

A. 保证了政府对市场垄断

B. 强化了工匠的生产责任

C. 有利于生产技术的创新

D. 阻碍了民间手工业发展

16.中国古代南北朝时期,人们生活中开始常用“佃客”“典计”“衣食客”等称谓。这反映出当时( )

A. 农业生产中出现资本主义萌芽

B. 战乱使大量人口失去土地

C. 租佃关系在农村普及

D. 自耕农经济开始逐步走向解体

17.古书记载,杭州城“自大内和宁门外,新路南北,早间珠玉珍异及花果时新、海鲜、野味、奇器、天下所无者,悉集于此,以致朝天门、清河坊、官巷……食物店铺,人烟浩穰。其夜市……扑卖奇巧器皿、百色物件,与日间无异。”这反映了当时该城( )

A. 商业活动只在白天进行

B. 商业活动受时间和空间限制较小

C. 商品交易必须在市场内进行

D. 杭州已经出现资本主义萌芽

18.有史书记载:“水以轮济,假一毂(gu)汲引之利,为万顷生成之惠……神机日夜运,甘泽高下普”,此农具的发明( )

A. 体现了农业基本模式

B. 推动了水田农业的发展

C. 改变了农村产业结构

D. 形成了完备的灌溉体系

19.明朝时,太湖地区出现大量“以机为田,以梭为耒”的家庭,苏州震泽镇及附近各村居民“尽逐丝绸之利”,松江地区男女几乎都以棉织为业,景德镇有瓷窑近千座。上述现象反映当时手工业发展的突出特点是( )

A. 形成区域性经济分工

B. 资本主义萌芽出现

C. 手工业生产分布不均匀

D. 商品经济高度发展

20.宋代出现了“交子”。“交子”的“交”,是交合的意思,指两张券合得起来就交钱。据此可知“交子”( )

A. 具有一定“防伪”功能

B. 满足商品经济发展的要求

C. 促进了古代经济的发展

D. 源于唐代类似汇票的飞钱

二、非选择题(共5小题)

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一 (康熙元年)令滨海民悉徙内地五十里,以绝接济台湾之患。于是麾兵拆界,期三日尽夷其地,空其人。……自有粤东以来,生灵之祸,莫惨于此。

——[清]屈大均《广东新语》

材料二 (康熙五十五年下诏)海外有吕宋、葛喇巴等处,常留汉人,自明以来有之,此即海贼之薮也……东洋可使贸易,若南洋,商船不可令往。

——《清圣祖实录》

材料三 南洋未禁之先,闽广家给户足,游手无赖亦为欲富所驱,尽入番岛,鲜有在家饥寒窃劫为非之患。即禁之后,百货不通,民生自蹙(窘迫)。居者苦艺能之无用,行者叹致远之无方,故有以四五千斤所造之洋艘,系维朽蠹于断港荒岸之间……但能使沿海居民,富者贫,贫者困,驱工商为游手,驱游手为盗贼耳。

——[清]蓝鼎元《论南洋事宜书》

(1)据材料一,归纳康熙帝实行“海禁”政策的原因和影响。

(2)据材料二,归纳康熙帝实行“海禁”的主要目的。这里的“海禁”与材料一中的“海禁”有什么不同?

(3)据材料三,指出“开海”的积极影响。结合所学知识,归纳“海禁”政策对中国社会长远发展产生的消极影响。

(4)综合上述材料,由“开海”与“海禁”的反复,指出清朝统治者政治决策上的根本出发点。

22.阅读材料,回答问题。

材料

根据材料,概括汉唐到宋元时期市场布局的变化,运用所学知识分析其变化的原因。

23.阅读下列材料,回答问题。

材料 桑弘羊等人于公元前118年向汉武帝提出了一个盐铁官营的计划。这个计划的要点是:(一)将煮盐、冶铁之事均收归政府管理,所得收入,以补充赋税。(二)“愿募民自给费,因官器作煮盐,官与牢盆”(三)“敢私铸铁器、煮盐者,钛左趾,没入其器物”(四)“郡不出铁者置小铰官”,管理铁器的专卖事宜。关于铁的专卖……据专家估计“当时役使了不少数量的官奴婢和罪人……此外还征用自由身份的民佚。”(前117年开始实施这一计划——编者)……冶铁的技术也有空前提高,据专家断定“西汉的冶炼生铁的技术,这是我国封建社会前期冶炼技术发展的一个高峰”……“当此之时,四方征暴乱,车甲之费,克获之贯,以亿万计,皆赡大司农,此皆……盐铁之福也”。

——摘编自林剑鸣《秦汉史》

根据材料,评述两汉盐铁官营政策。

24.中国古代是一个以农立国,以农为本的国家。阅读下列材料:

材料一 武帝末年,悔征伐之事,乃封丞相为富民侯,下诏曰:“方今之务,在于力农。”以赵过为搜粟都尉。过能为代田,一亩三圳。岁代处,故曰代田。……用耦犁,二牛三人。一岁之收常过缦田亩一斛以上,善者倍之。……过试以离宫卒田其宫壖地,课得谷皆多其旁田亩一斛以上。……至昭帝时,流民稍还,田野益辟,颇有畜积。——《汉书·食货志上》

材料二 窃为四民之中,惟农最苦。农夫寒耕热耘,沾体涂足,戴星而作,戴星而息。蚕妇育蚕治茧,绩麻纺纬,缕缕而积之,寸寸而成之。其勤极矣。又水旱霜雹蝗,间为之灾。幸而收成……谷未离场,帛未下机,已非己有矣。农夫蚕妇所食者糠籺而不足,所衣者绨褐而不完。直以世服田亩,不知舍此之外有何可生之路耳。——司马光《温国文正公文集》卷48

材料三 在传统时代,所谓农业生产结构,其主要生产要素可归纳为四项(1)耕地,(2)作物,(3)农具,(4)劳力。……农业负担过重,这是一个比起小农经济的生产结构不符合现代要求更为严重,更为致命的病症。……中国的传统农业,无论从其现实的经济效益,还是潜在的发展可能,它自身不是不能转变,而是使其“自转变”的通道,受到来自帝国政治、经济体制的阻扼,被堵塞以致堵死。……农业经济效果、历史效应,不只取决于它生产的内环境,还要受制于它的外部环境的有利与否。对传统中国而言,后者更是致命性的障碍。

——王家范《中国历史通论》

请回答:

(1)材料一反映了哪些进步的农业生产技术?农业技术的进步对农业产生怎样的作用?体现了怎样的特点?

(2)据材料二,归纳司马光认为“惟农最苦”的原因是什么?导致农民“不知舍此之外有何可生之路”的政策性因素是什么?

(3)材料三中的“内环境”与“外环境”分别指什么?结合材料一、二,你如何认识材料三的观点?

25.中国古代工商业经历了一个不断发展变化的过程。阅读材料,完成下列要求。

材料一 工,百工;商,官贾也。《周礼》曰:“府藏皆有贾人,以知物价。食官,官禀之。”

材料二 宋代时期发生了一场名副其实的商业革命,对整个欧亚大陆有重大意义。……中国首次出现了主要以商业,而不是以行政为中心的大城市。……中国人首次大规模从事对外贸易,不再主要依靠外国中间商。……宋代的“市”自大街至诸小巷,大小铺席连门俱是,无空虚之屋,每日凌晨,两街巷门上行百市,买卖热闹。都城之夜市,酒楼极繁华处也人物嘈杂,灯火照天,每至四鼓罢。

材料三 在棉纺织业中心松江,一些商人开设暑袜店,利用雄厚的资金,购进大量尤墩布,分发给当地男女居民缝制适宜夏天穿用的暑袜,计件付给工钱,再将暑袜拿到店里出售获利。

(1)根据材料一指出中国古代的经济政策。结合所学知识分析这一政策在当时的积极作用。

(2)根据材料二概括宋代商业革命的主要表现。结合所学知识说明宋代商业革命出现的原因。

(3)根据材料三指出当时经济领域中出现的新现象。如何认识这一现象在明清(鸦片战争前)时期的历史地位?

答案解析

1.【答案】C

【解析】本题考查理解分析能力。本题可用排除法。自然经济日益解体、农村经济结构发生改变是在鸦片战争后,故A、B不正确;在中国古代,主导产业是农业,故D不正确。

2.【答案】A

【解析】据材料“不论‘公田’‘私田’都按田亩收税”说明是承认土地私有合法化,因此其主要影响是加速了春秋时期土地私有化的发展,故A项正确。

3.【答案】A

【解析】根据材料“间年外域有人来,宁可求全关不开”,乾隆主张闭关锁国,导致近代中国落后于世界发展的潮流,故A项正确;一定程度上保障了国家安全,这是当时的影响,不是深远影响,故B项错误;闭关锁国正是小农经济封闭性、商品不必外求导致的现象,故C项错误;抑制明清时期的社会转型也属于当时的影响,故D项错误。

4.【答案】C

【解析】考查古代中国的小农经济。“陕西民间剪纸”体现的是农耕与纺织的结合,“河北民间剪纸”体现的也是纺织业的问题。二者都反映了我国古代小农经济的特点:男耕女织。故应选C。

5.【答案】D

【解析】地主土地所有制在古代并未受到动摇,故A项错误;材料中是富户迁移的做法并不是为了保证皇室土地所有制,也不可能从根本上消除土地兼并现象,故B、C项错误;由材料可知,在明朝初年政府将大量富户迁到南京,这样一方面便于监视富户,另一方面也对土地兼并现象是一种抑制,从而一定程度上缓解了地主阶级和农民阶级之间的矛盾,故D项正确。

6.【答案】A

【解析】根据材料“1647年,清政府规定,准许寓居澳门的葡萄牙商人‘以携来番货与粤商互市’……结果‘每岁通市不绝’”可知,在这一时期,清政府对海外贸易的管制还是相对宽松的,故A项正确。

7.【答案】C

【解析】材料“这是第一次出土完整的西汉织机模型,也是迄今为止世界上最早的提花机模型”,不能说明当时成都纺织技术领先全国,故A项错误;题干材料主要讲述蜀锦织机模型,无法判断手工业的经营形态,故B项错误;材料“织机四周散落有不同身姿和书写有不同铭文的十多件彩绘木俑”,说明这些陶俑或许代表了不同工种或者工序,故C项正确;我国丝织技术出现在原始社会晚期,与题干时间不符,故D项错误。

8.【答案】D

【解析】从“周室既衰,暴君污吏慢其经界”“政令不信”“公田不治”可以看出,分封制、周礼以及井田制均遭到破坏,故选D项。

9.【答案】C

【解析】根据所学,可知汉代采用的是耕耱结合的方法,即在翻耕后用“耱”来耱平地面和耱碎土块,以减少土壤水分的散失,魏晋时期,则在耕耱之间又加上了“耙”,形成了耕、耙、耱三位一体的旱地耕作技术体系,故这一体系体系”形成于魏晋时期,选择C项符合题意。

10.【答案】A

【解析】封建社会“重农抑商”政策得以长久实行的根本原因是其适应了自给自足自然经济的需要,因为重农抑商政策可以保护农业生产和小农经济,以确保赋役的征派和地租的征收,巩固封建统治,故A项正确。

11.【答案】B

【解析】从材料中“商贾辐辏,百货骈阗,上自帝京,远连交广,以及海外诸洋,梯航毕至”,可知这些市镇以工商业经济活动为主,体现了城市经济职能增强,故B项正确。

12.【答案】C

【解析】 图示农具是犁耕工具,曲线所圈部分的辕是弯曲的,与中国唐朝的曲辕犁比较形似,故C项符合题意。

13.【答案】D

【解析】据材料“今民贫国虚,决敌之资唯仰锦耳”可知丝织品收入是蜀国财政的重要组成部分,故A项正确,不符合题意;据材料“锦城在益州南筰桥东流江南岸,蜀时故锦宫也,其处号锦里”并联系所学知识,可知蜀国织锦业属官营手工业的范畴,故B项正确,不符合题意;据材料“江东(吴国)历代尚未有锦,而成都独称妙。故三国时,魏则资于蜀,而吴亦资西道”可知蜀地丝织技艺在三国中居领先地位,故C项正确,不符合题意;材料无法体现蜀锦质优价廉,其时已销海内外,故D项错误,符合题意。

14.【答案】D

【解析】题中材料的有效信息是“郑人”和“乃反,市罢”。“郑人”反映了“春秋战国”的时间信息,“乃反,市罢”反映了市场受到时间和地点的限制,故D项正确。

15.【答案】C

【解析】官营手工业产品是为了满足贵族和王室的需要,不投放到市场,故A项错误;材料反映的是宋代官营手工业相互借鉴、竞争的管理模式,没有涉及强化了工匠的生产责任,故B项错误;材料中宋代官营手工业相互借鉴、竞争的管理模式,有利于生产技术的创新,故C项正确;材料反映的是官营手工业内部的管理模式,没有涉及阻碍了民间手工业发展,故D项错误。

16.【答案】B

【解析】资本主义萌芽出现于明朝中叶,故A项错误;魏晋南北朝时期北方战乱,大量人口失去土地,被迫成为“佃农”,租借地主土地耕种,故B项正确;租佃关系普及全国发生在明朝,故C项错误;自耕农经济开始走向解体发生在鸦片战争之后,故D项错误。

17.【答案】B

【解析】从材料信息中的“夜市”可排除A项;从材料信息“以致朝天门、清河坊、官巷……食物店铺,人烟浩穰”可知,交易不仅在“市”中进行,还在“坊”中进行,可排除C项;材料信息无法说明该地区出现雇佣关系,排除D项。从材料信息看,杭州商业活动有夜市,且交易地域不受“市”的严格限制,故B项符合题意。

18.【答案】B

【解析】材料反映的是筒车,农业基本模式是小农经济,与材料信息不符,故A项错误;筒车属于灌溉工具,推动了水田农业的发展,故B项正确;灌溉工具不能改变农村产业结构,故C项错误;筒车只是灌溉工具,不能说明形成了完备的灌溉体系,故D项错误。

19.【答案】A

【解析】材料中表明太湖地区出现纺织家庭,苏州丝织业发达,松江地区发展棉织业,景德镇发展瓷器业,这些反映出当时手工业的突出特点是区域性经济分工扩大,故A项正确。

20.【答案】A

【解析】 根据材料“两张券合得起来就交钱”可知A项符合题意。B、C、D三项与材料信息不符,排除。

21.【答案】(1)封锁台湾(或收复台湾需要)。给沿海居民带来巨大灾难。

(2)清除海贼(防止沿海商人与海盗勾结)。材料一:完全禁止;材料二:限制。

(3)人民富足;社会安定。消极:阻碍了中外经济文化交流,延缓了中国发展步伐。

(4)维护封建统治。

【解析】本题考查学生对历史材料的理解和归纳分析能力。第(1)问,原因根据材料一中“绝接济台湾之患”分析,是为了封锁台湾。影响根据“生灵之祸,莫惨于此”分析,给广东居民带来灾难。第(2)问,第一小问根据材料二中“此即海贼之薮也”分析,为了清除海贼。第二小问,比较两则材料中政策的不同点,材料一中“空其人”说明禁止,材料二中“可使贸易”“不可令往”说明限制。第(3)问,第一小问,根据材料三中“南洋未禁之先,闽广家给户足,游手无赖亦为欲富所驱”从经济和社会两个方面分析。第二小问,根据清朝时期东西方之间交往存在的差距回答。第(4)问,根据政治统治的目的回答。

22.【答案】变化:汉唐时期市场位于固定的区域,市坊分立,经营活动有严格的时间和空间限制;宋元时期市场分散,突破市坊界限,出现晓市和夜市。海外市场日益扩大。

原因:宋元时期农业和手工业的进一步发展为商业的繁荣奠定了物质基础;政府对商业活动的控制有所放松;海上丝绸之路的畅通;对外政策更为开放。

【解析】本题解题关键为读懂图中的信息,结合所学知识指出宋代、元代城市商业发展的特点。原因从宋元时期政治、经济、文化、交通等角度作答。

23.【答案】措施:政府管理煮盐、冶铁;招募百姓自备经费,使用官府器具煮盐;严禁私自铸铁、煮盐;设置铁官管理铁器的专卖,役使奴婢、罪犯、自由民卖铁。

作用:提高了冶铁技术;解决了国家所需的部分经费。

【解析】抓住题目要求“根据材料”,作答要求是“评述”,即是依材料内容对之作一完整的介绍。在材料中,实际可分两部分,从开始至“据专家估计”前为第一部分,从“专家估计”开始为第二部分。前一部分为当事人说这项政策的操作,后一部分为专家评价其作用。

24.【答案】 (1)技术:代田法;耦犁(二牛三人耕作法)。

作用:产量增加;耕地面积扩大。特点:精耕细作。

(2)原因:生产(生活)艰辛;自然灾害破坏;赋税沉重。

因素:重农抑商政策。

(3)内环境:自然环境(耕地),技术和农具,农作物,劳动力。外环境:国家政策(体制)。

认识:小农经济在封建社会的早期已经得到较快发展;但受到封建体制(社会环境)的阻碍,无法获得突破性发展。

【解析】 第(1)问,第一、二小问通过材料并结合所学知识回答即可;第三小问结合所学知识可知是精耕细作的特点。第(2)问据材料二进行概括即可。第(3)问,材料三中的“内环境”与“外环境”在材料中直接概括即可。

25.【答案】(1)政策:工商业官营(工商食官)。积极作用:资金雄厚,规模经营,有利于分工协作,提高了手工技艺,推动了工商业发展。

(2)表现:城市经济功能增强(或出现商业都市);海外贸易发达;打破时空限制。原因:农业、手工业的发展;商品经济繁荣;相对宽松的商业政策;发达的交通条件。

(3)新现象:出现雇佣关系。认识:这种新现象还只是在江南等局部发达地区的一些生产部门中存在;自然经济在全国范围仍居主导地位;封建制度阻碍了其发育成长,发展缓慢。

【解析】

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势