古诗文阅读-十一、桃花源记 对比强化训练(教师版)—2021届中考语文专项复习

文档属性

| 名称 | 古诗文阅读-十一、桃花源记 对比强化训练(教师版)—2021届中考语文专项复习 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 19.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

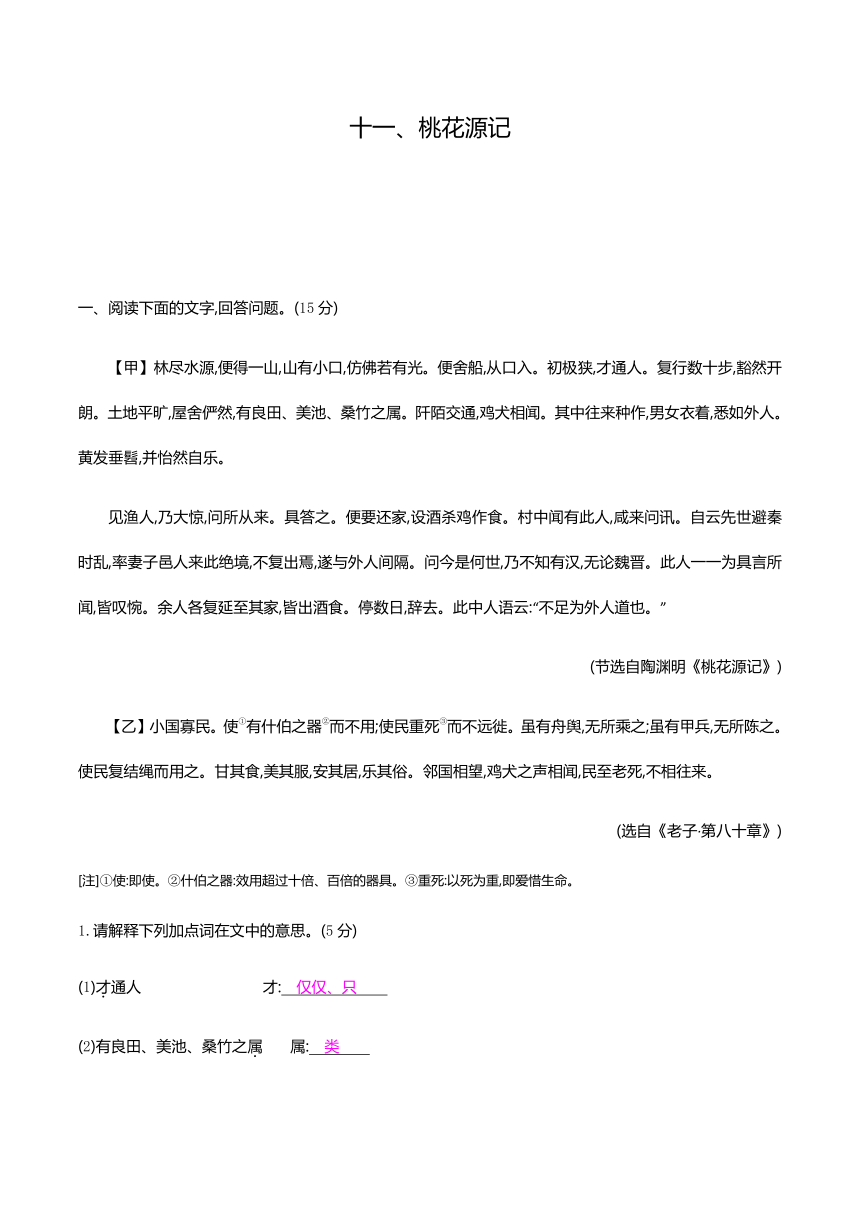

十一、桃花源记

一、阅读下面的文字,回答问题。(15分)

【甲】林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

(节选自陶渊明《桃花源记》)

【乙】小国寡民。使①有什伯之器②而不用;使民重死③而不远徙。虽有舟舆,无所乘之;虽有甲兵,无所陈之。使民复结绳而用之。甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。

(选自《老子·第八十章》)

[注]①使:即使。②什伯之器:效用超过十倍、百倍的器具。③重死:以死为重,即爱惜生命。

1.请解释下列加点词在文中的意思。(5分)

(1)才通人 才: 仅仅、只 ?

(2)有良田、美池、桑竹之属

属: 类 ?

(3)具答之

具: 详细 ?

(4)使民重死而不远徙

徙: 迁移 ?

(5)无所陈之

之:音节助词,无义

2.请把下面的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境。

(他们)说自己的祖先为了逃避秦时的战乱,带领妻子儿女和乡邻们来到这个与人世隔绝的地方。

(2)邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。

相邻国家互相看得见,鸡鸣狗叫的声音互相听得见,(但)百姓直到老死,也不互相往来。

3.【甲】【乙】两文都写到了“鸡犬之声”,它们在文中的作用是什么?(3分)

从侧面表现社会的安宁、美好,人们生活的安居乐业。(3分)

4.【甲】【乙】两文的作者从相似的角度分别对自己心目中的“理想国”展开了想象,请根据选文完成下表。(用原文语句填空)(3分)

【甲】

① 男女衣着,悉如外人 ?

设酒杀鸡作食

屋舍俨然

黄发垂髫,

并怡然自乐

【乙】

美其服

② 甘其食 ?

③安其居

乐其俗

【参考译文】

【乙】使国家变小,使百姓稀少。即使有效用超过十倍、百倍的器具,却并不使用;使百姓爱惜生命,而不向远方迁徙。即使有船只车辆,却没有乘坐的需要;即使有武器装备,却没有地方去陈列布阵。使百姓恢复到远古结绳记事(的自然状态)之中。使百姓吃得香甜,穿得漂亮,住得安适,生活得快乐。相邻国家互相看得见,鸡鸣狗叫的声音互相听得见,(但)百姓直到老死,也不互相往来。

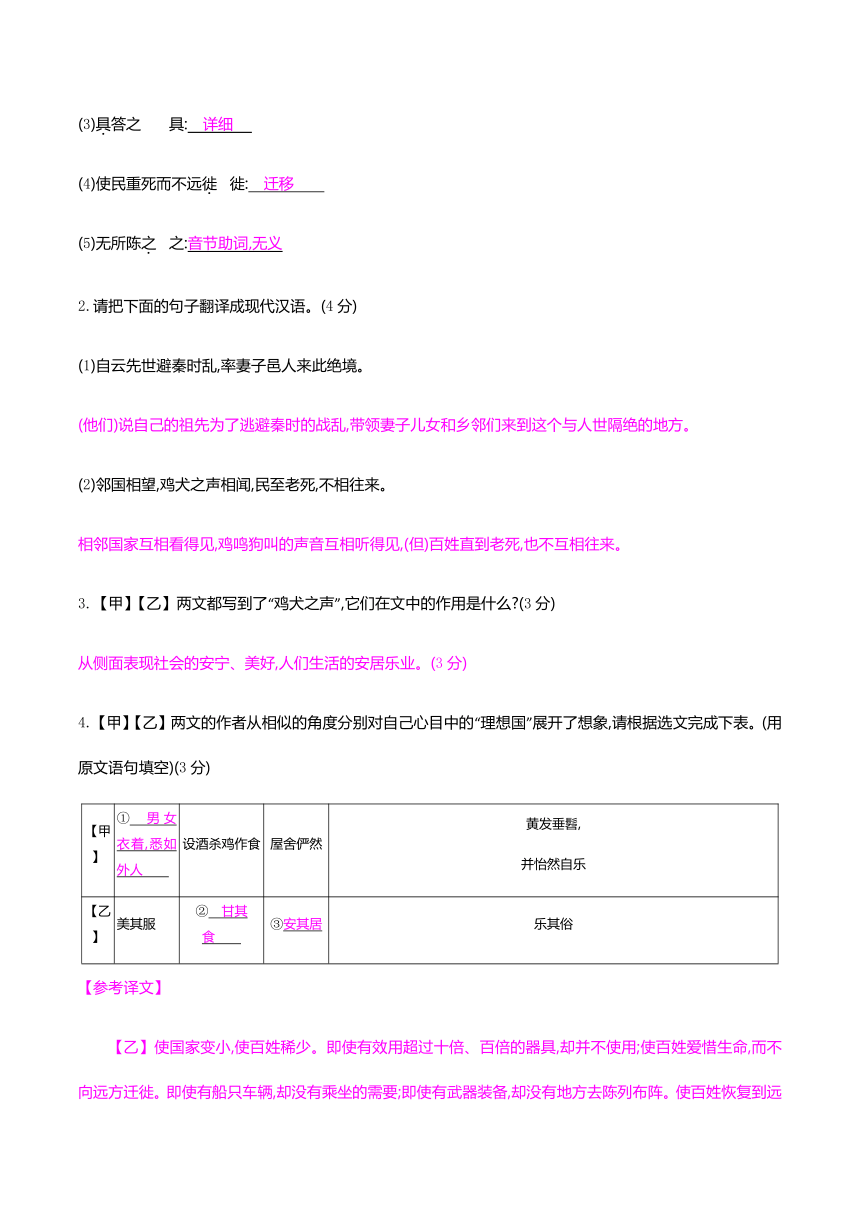

二、阅读下面的文字,回答问题。(15分)

桃花源记(节选)

陶渊明

土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

饮酒(其五)

陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

1.请解释下列加点词在文中的意思。(5分)

(1)屋舍俨然 俨然: 整齐的样子 ?

(2)乃不知有汉

乃: 竟然,居然 ?

(3)余人各复延至其家

延: 邀请 ?

(4)不足为外人道也

不足: 不值得,不必 ?

(5)问君何能尔

尔: 如此,这样 ?

2.请把下面的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)黄发垂髫,并怡然自乐。

老人和小孩,都高高兴兴,自得其乐。

(2)此中有真意,欲辨已忘言。

这里面蕴含着人生的真理,(我)想要分辨清楚,却已忘了怎样表达。

3.发挥联想与想象,用生动的语言描述“采菊东篱下,悠然见南山”所展现的美好画面。(3分)

示例:袅袅炊烟像一朵朵悠闲的白云,慢悠悠地从木屋中飘出。一位满头白发的老人正手持花篮、弯着腰在花香四溢的庭院中采摘菊花,偶然间抬起头,目光恰与南山对视,静穆而高远,老人不由得会心一笑。(情景合理,描述生动即可,3分)

4.两文中作者追求的理想境界有哪些共同特点?(3分)

①没有战乱,没有阶级,没有剥削;②人人自食其力,生活富足;③环境优美,和谐美好。(意思对即可;每点1分,共3分)

一、阅读下面的文字,回答问题。(15分)

【甲】林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

(节选自陶渊明《桃花源记》)

【乙】小国寡民。使①有什伯之器②而不用;使民重死③而不远徙。虽有舟舆,无所乘之;虽有甲兵,无所陈之。使民复结绳而用之。甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。

(选自《老子·第八十章》)

[注]①使:即使。②什伯之器:效用超过十倍、百倍的器具。③重死:以死为重,即爱惜生命。

1.请解释下列加点词在文中的意思。(5分)

(1)才通人 才: 仅仅、只 ?

(2)有良田、美池、桑竹之属

属: 类 ?

(3)具答之

具: 详细 ?

(4)使民重死而不远徙

徙: 迁移 ?

(5)无所陈之

之:音节助词,无义

2.请把下面的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境。

(他们)说自己的祖先为了逃避秦时的战乱,带领妻子儿女和乡邻们来到这个与人世隔绝的地方。

(2)邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。

相邻国家互相看得见,鸡鸣狗叫的声音互相听得见,(但)百姓直到老死,也不互相往来。

3.【甲】【乙】两文都写到了“鸡犬之声”,它们在文中的作用是什么?(3分)

从侧面表现社会的安宁、美好,人们生活的安居乐业。(3分)

4.【甲】【乙】两文的作者从相似的角度分别对自己心目中的“理想国”展开了想象,请根据选文完成下表。(用原文语句填空)(3分)

【甲】

① 男女衣着,悉如外人 ?

设酒杀鸡作食

屋舍俨然

黄发垂髫,

并怡然自乐

【乙】

美其服

② 甘其食 ?

③安其居

乐其俗

【参考译文】

【乙】使国家变小,使百姓稀少。即使有效用超过十倍、百倍的器具,却并不使用;使百姓爱惜生命,而不向远方迁徙。即使有船只车辆,却没有乘坐的需要;即使有武器装备,却没有地方去陈列布阵。使百姓恢复到远古结绳记事(的自然状态)之中。使百姓吃得香甜,穿得漂亮,住得安适,生活得快乐。相邻国家互相看得见,鸡鸣狗叫的声音互相听得见,(但)百姓直到老死,也不互相往来。

二、阅读下面的文字,回答问题。(15分)

桃花源记(节选)

陶渊明

土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

饮酒(其五)

陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

1.请解释下列加点词在文中的意思。(5分)

(1)屋舍俨然 俨然: 整齐的样子 ?

(2)乃不知有汉

乃: 竟然,居然 ?

(3)余人各复延至其家

延: 邀请 ?

(4)不足为外人道也

不足: 不值得,不必 ?

(5)问君何能尔

尔: 如此,这样 ?

2.请把下面的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)黄发垂髫,并怡然自乐。

老人和小孩,都高高兴兴,自得其乐。

(2)此中有真意,欲辨已忘言。

这里面蕴含着人生的真理,(我)想要分辨清楚,却已忘了怎样表达。

3.发挥联想与想象,用生动的语言描述“采菊东篱下,悠然见南山”所展现的美好画面。(3分)

示例:袅袅炊烟像一朵朵悠闲的白云,慢悠悠地从木屋中飘出。一位满头白发的老人正手持花篮、弯着腰在花香四溢的庭院中采摘菊花,偶然间抬起头,目光恰与南山对视,静穆而高远,老人不由得会心一笑。(情景合理,描述生动即可,3分)

4.两文中作者追求的理想境界有哪些共同特点?(3分)

①没有战乱,没有阶级,没有剥削;②人人自食其力,生活富足;③环境优美,和谐美好。(意思对即可;每点1分,共3分)