山东省黄岛市黄岛区致远中学2021届上学期高三12月模拟历史试卷

文档属性

| 名称 | 山东省黄岛市黄岛区致远中学2021届上学期高三12月模拟历史试卷 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 53.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-01-16 11:10:54 | ||

图片预览

文档简介

2020年12月模拟试题

历史

(满分:100分

考试时间:90分钟)

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.“使民有恒产,使八口之家有百亩之田,打了粮食可以吃饱,养了家畜可以吃肉,种桑养

蚕可以穿衣,还要有学校宣传孝父母、尊长者的道理。”以上阐释的是

A.无为而治

B.民贵君轻

C.仁政主张

D.严刑峻法

2.

表1

言论

出处

(商贾)倍道兼行,夜以继日,千里而不远。

《管子》

百姓不聊生,族类离散,流亡为臣妾,满海内矣。

《战国策》

六国之时,贤才之臣,入楚楚重,出齐齐轻,为赵赵完,畔魏魏丧。

东汉王充《论衡》

据表1可知,春秋战国时期

A.封建生产关系开始出现

B.奴隶制商品经济日益壮大

C.部族血缘关系逐步瓦解

D.封建士大夫阶层迅速崛起

3.日本学者仁并田升关于土地买卖契约有如下统计:公元前140年,武阳王兴圭买田铅券

公元前138年,容光等人买地砖券;公元前68年,巴州杨姓买山刻石;公元前49年,诸葛

敬买地券。由此可知当时

A.商人注重买田置地

B.民众有较强的法制观念

C.土地转让开始出现

D.土地的商品化特征明显

4.谱牒一般记录家族关系、社会等级等信息。魏晋南北朝时期,“有司选举,必稽谱籍”。

唐太宗时期,“不须论数世以前,止取今日官爵高下作等级”。这一变化表明

A.宗法制度再度复兴

B.科举选官的公平公正

C.门阀士族势力削弱

D.中央集权不断的强化

5.1015年进士科考试的题目就出自《中庸》。1027年北宋仁宗赐给新进士的书就是《中庸》,

1030年改为赐《大学》,此后两篇轮流赐给新进士。熙宁(1068—1078)中,《论语》《孟子》

开始在科举考试中各占一道试题。这些举措

A.强化了程朱理学的统治地位

B.显著提升了“四书”的地位

C.冲击了孔子在儒学中的影响

D.导致科举取士制度逐渐僵化

6.学者在对元朝时期的《农书》与明清时期的《农政全书》《授时通考》三部中国农书对比

研究中发现,后面两部书所列农具清单,几乎全是前一本书的重复。这说明明清时期

A.农学研究最为突出

B.农业生产不断发展

C.农业技术停滞不前

D.重视农业经验总结

7.1839年,英国驻华商务监督义律给首相的机密信中提到:“……鄙见以为中国方面这次

可耻的挑衅行为,乃是对于过去所受一切损害取得补偿的最好理由,这是把帝国商务安放在

稳固而广阔的基础之上的最有希望的机会……”这一史料可以印证

A.英国实现了对华的商品倾销

B.中英鸦片战争的实质

C.鸦片战争爆发源于禁烟运动

D.世界市场的初步形成

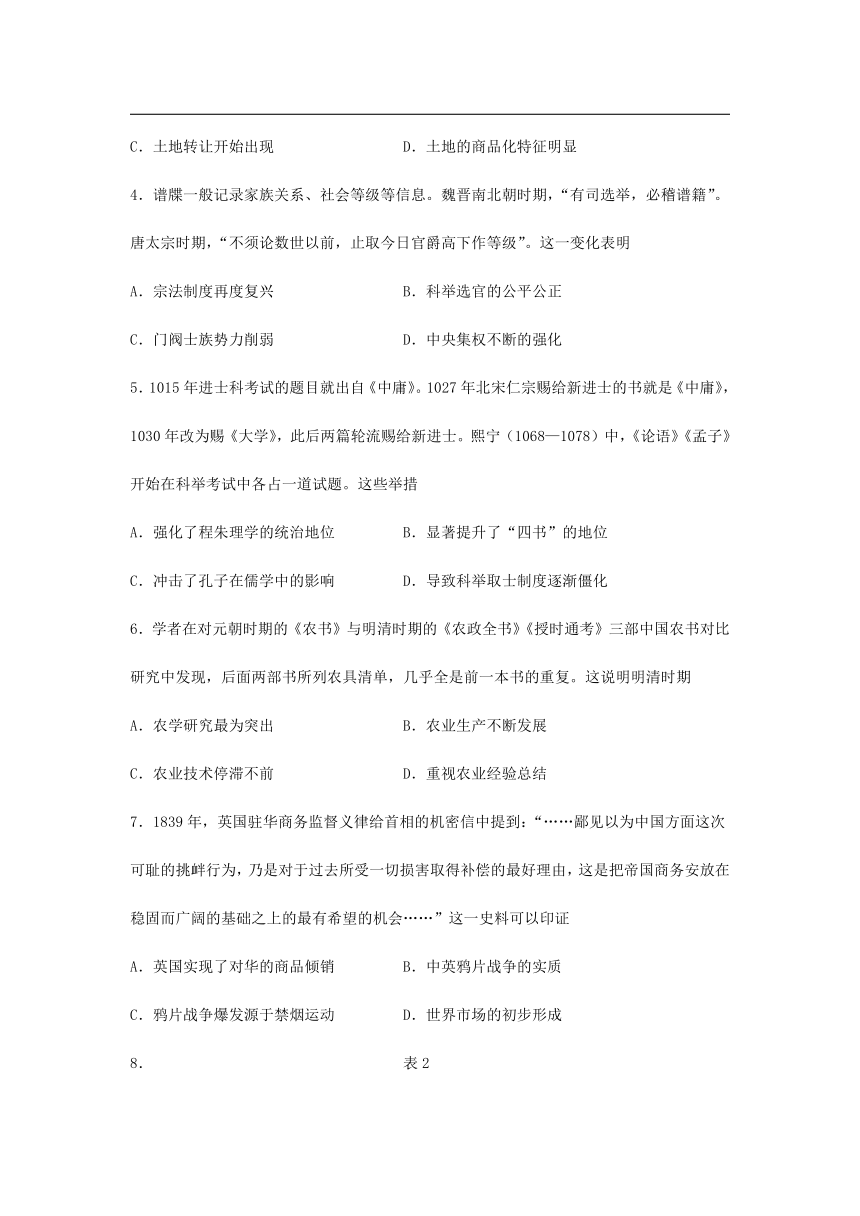

8.

表2

时期

“夷”解读

1643年版《辟邪集》

“夷族”、“夷类”,指责传教士们包藏祸心,妄图“以夷变夏”

1832年《中英外交文书》

“barbarians”(野蛮人)

魏源《海国图志叙》

瀛寰之奇士,域外之良友

1858年《天津条约》

将“夷”,改称为“洋”

表2是17—19世纪中国部分文献对“夷”内涵的解读。据此可知

A.清朝政治统治面临危机

B.中体西用思想成为主流

C.传统夷夏观念受到冲击

D.近代国家意识开始萌芽

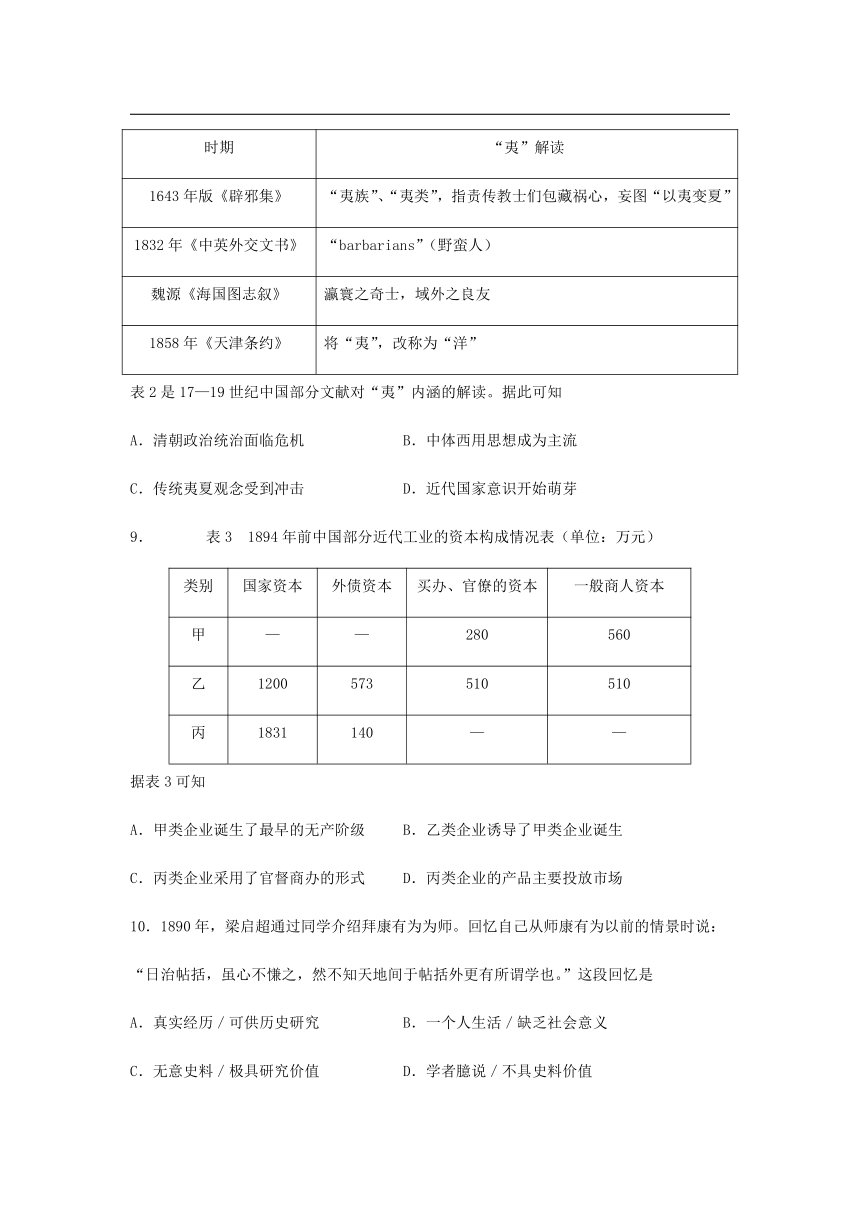

9.

表3

1894年前中国部分近代工业的资本构成情况表(单位:万元)

类别

国家资本

外债资本

买办、官僚的资本

一般商人资本

甲

—

—

280

560

乙

1200

573

510

510

丙

1831

140

—

—

据表3可知

A.甲类企业诞生了最早的无产阶级

B.乙类企业诱导了甲类企业诞生

C.丙类企业采用了官督商办的形式

D.丙类企业的产品主要投放市场

10.1890年,梁启超通过同学介绍拜康有为为师。回忆自己从师康有为以前的情景时说:

“日治帖括,虽心不慊之,然不知天地间于帖括外更有所谓学也。”这段回忆是

A.真实经历/可供历史研究

B.一个人生活/缺乏社会意义

C.无意史料/极具研究价值

D.学者臆说/不具史料价值

11.罗马帝国时代出现了这样一种流行趋势:不允许分离奴隶的家庭,不能单独出卖丈夫而

留下妻子和孩子;人们正式地埋葬奴隶,而不是让他们暴尸荒野或是让其他奴隶埋葬他们。

这种趋势说明

A.罗马劳动力日益匮乏

B.自然法观念影响增强

C.奴隶的政治地位提高

D.万民法得以贯彻实施

12.1853年,马克恩在致恩格斯的信中称,英国殖民者对印度土地公有制和村社制度的破

坏是一场“革命”,认为它充当了印度社会发展的“历史的不自觉的工具”。1879

年。马克

思在笔记中指出,印度村杜等传统制度存在着发展动力,英国殖民者的破坏行为“不是使当

地人民前进,而是使他们后退”。可见,马克思

A.批判了资本主义文明的扩张性

B.认识到现代化道路具有多样性

C.揭示了传统文明消亡的危害性

D.强调了殖民主义影响的进步性

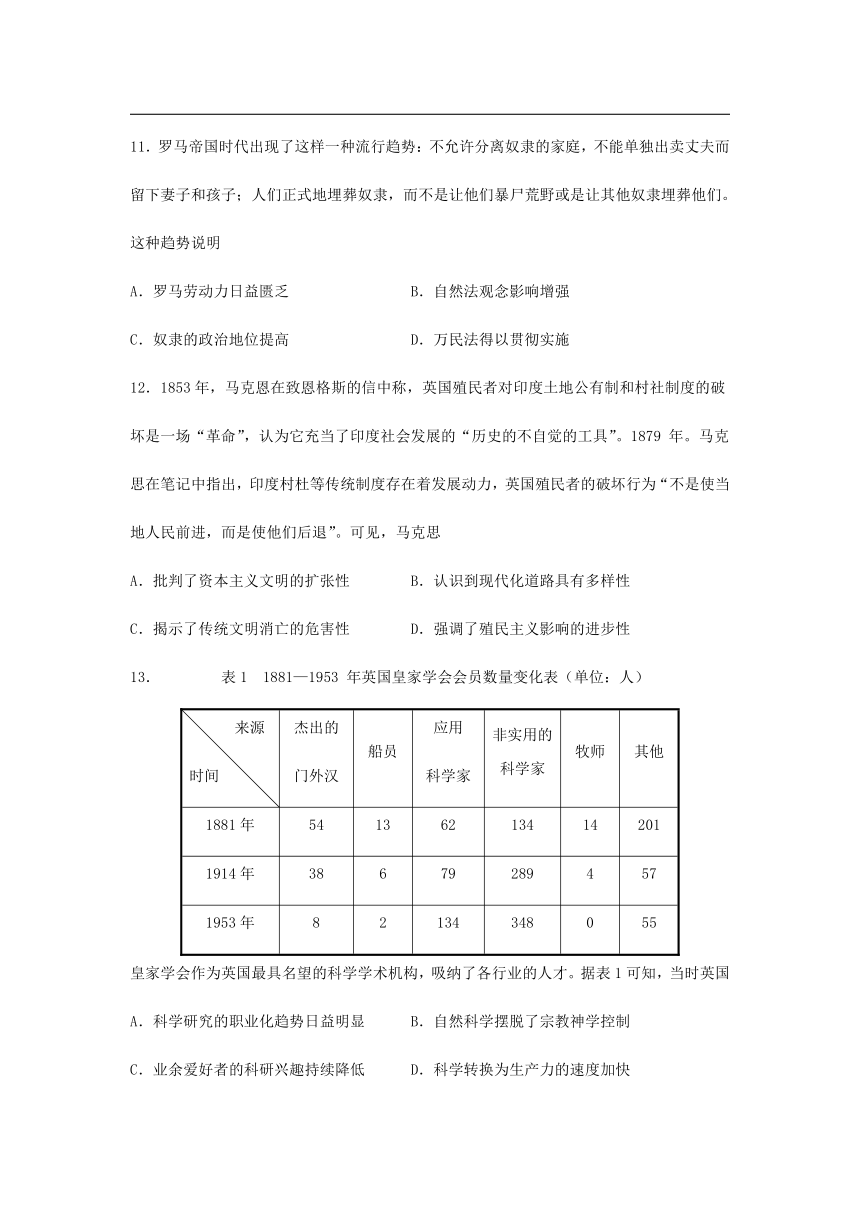

13.

表1

1881—1953

年英国皇家学会会员数量变化表(单位:人)

来源时间

杰出的门外汉

船员

应用科学家

非实用的科学家

牧师

其他

1881年

54

13

62

134

14

201

1914年

38

6

79

289

4

57

1953年

8

2

134

348

0

55

皇家学会作为英国最具名望的科学学术机构,吸纳了各行业的人才。据表1可知,当时英国

A.科学研究的职业化趋势日益明显

B.自然科学摆脱了宗教神学控制

C.业余爱好者的科研兴趣持续降低

D.科学转换为生产力的速度加快

14.20世纪50年代起,俄语和东欧研究一直是美国政府支持的重点。到了80年代,美国

政府则特别重视日语、汉语及其相关研究,汉语更是成为其第一关键外语。美国的政策调整

A.实现了其外交重心的东移

B.反映了冷战形势的缓和

C.体现其国际战略的前瞻性

D.推动了国际格局的多极化

15.二战后,最独特的政治风景莫过于英法等殖民大国争先恐后地从各殖民地撤退,甚至“有

时欧洲国家比殖民地民族主义领袖更急于尽早给予殖民地独立”。这“独特的政治风景”

A.源于殖民地强大的政治军事实力

B.得益于雅尔塔体系和平民主独立原则

C.受到俄国十月革命直接影响

D.与殖民者国力衰落和国威下降相适应

二、非选择题:本题共5题,共55分。

16.(12分)军机处

材料一

雍正以来,本章归内阁,机务及用兵皆军机大臣承旨,天子无日不与大臣相见,无论宦寺(宜官)不得参,即承旨诸臣亦只供传述繕撰,而不能稍有赞画于其间也。

——赵翼《檐曝杂记》①

材料二

军国大计,罔不总揽。自雍、乾后百八十年,威命所寄,不于内阁而于军机处,盖隐然执政之府也。

——《清史稿·军机大臣年表序》②

注①:赵翼,乾隆年间曾任军机章京,办理军机处日常工作。《檐眼杂记》是笔记随礼,内容大部分是作者亲历亲见,也有一些失实传闻。

注②:《清史稿》是中华民国初年由北洋政府设馆编修的正史。

(1)依据上述史料,据此能够确认的军机处史实有哪些?(4分)

(2)指出两则史料对军机处认识的差异,并分析其史料价值。(8分)

17.(8分)晚清民国士人刘大鹏的《退想斋日记》

刘大鹏,山西省太原县赤桥村人。生于咸丰七年(1857年),卒于1942年。他从光绪十七年(1891年)开始写日记直到临终。所遗日记编为《退想斋日记》,反映了晚清民国时期的社会变迁。

光绪三十一年(1905年)五月二十八日:太谷(地名)之人以商务为重,凡聪颖子弟悉令为商,即读书之家亦皆如此,虽使书香断绝而亦不之惜,所以读书之士日少一日,甚至村无一读书者也。不仅太谷一邑为然,太原一郡大抵皆如此。

光绪三十一年(1905年)九月二十五日:昨日在县,同人皆言科考一废,吾辈生路已绝,欲图他业以谋生,则又无业可托,将如之何?吾邑学堂业立三年,而诸生月课尚未曾废,乃于本月停止,而寒唆无生路矣。事已至此,无可挽回。

光绪三十二年(1906年)正月二十五日:科考既废,专务学堂。所学皆为夷。而凡守孔孟之道,不从新学者,目之日顽固。时势之变,至于如此,较之秦始皇焚书坑儒为尤甚也。

大清宣统五年(1913年)三月二十九日:贼臣袁世凯推倒本朝政府,幽困皇上于深宫,身充大总统,号令天下,改为民国……

大清宣统五年(1913年)四月初三日:上年五月被贼剪发半截,恨贼为乱难当,莫能食其肉而寝其皮,为此生之大憾。

说明刘大鹏日记所反映的晚清和民国初年的重大历史事件和社会变迁。评价刘大鹏的政治立场。(13分)

18.(15分)工业化历程

下面是某部关于中国工业化历程的著作目录摘编

第二章

国家与市场的变奏:工业化的二元启动

第一节

自强远略:国家推动工业化

第二节

开埠通商:市场诱导工业化

第三节

从甲午到辛亥:工业化动力的转换

第三章

从春天步入危机:未能实现的工业起飞

第一节

春天到来:中国工业的凯歌高进

第二节

春天落幕:流产的工业起飞

第三节

战火连绵:战争对工业化路径的塑造

第四章

国家意志:中国大规模工业化的展开

第一节

鼎革:中国工业的恢复与改造

第二节

计划与动员:中国工业化的新起点

第五章

波动中前进:中国工业化的曲折探索

第一节

“大跃进”超负荷的急行军及其调整

第二节

自力更生:封镇状态下的工业化

第三节

缺乏计划性:工业化的波动

第六章

找回市场:改革开放与中国工业转型

第一节

回归比较优势:工业化战略的重构

第二节

喧嚣的九十年代:工业转型的深化

依据材料及所学,对中国近现代以来的工业化历程做出阐释。(15分)

要求:从材料提供的五个篇章中任选其三,围绕各章主题进行论述,观点正确,史论结合,逻辑清晰。

19.(15分)史学观点辨伪

1935年美国著名政论家李普曼(1889—1974)指出:“罗斯福总统的复兴计划,多数是对胡佛总统计划的延续美国工商界认为它是“潜滋暗长的社会主义”“如果政府停止干预,如果‘新政’,停止其拙劣的修补活动,那么,复兴的‘自然力量’将迅速恢复繁荣……”。当时的美国商会认为罗斯福总统企图将美国“苏维埃化”。前总统胡佛把新政称为“对整个自由精神的最让人目瞪口呆的侵犯”。

——摘编自刘绪贻《读罗斯福新政史札记之一——对新政的评价》等

指出上述材料中的错误观点,结合史实说明你判断的理由。(15分)

历史答案

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C

D

C

B

C

B

C

B

A

11

12

13

14

15

B

B

A

C

D

16.【答案】

(1)军机处在雍正朝已经存在;军机处负责处理军国机要大事。

(2)差异:赵翼认为,军机大臣只能“传述缮撰”,不能表达自己意见。《清史稿》认为军机处是“隐然执政之府”,具有较大参与决策的权力。

价值:《檐曝杂记》是笔记随札,所记大部分为作者亲历,有一定真实性,但也受到个人主观因素的影响。

《清史稿》为北洋政府设馆编修的正史,代表后世主流认识,具备较高可信度。

17.【答案】

清末新政中废科举、兴学堂,学习内容改为西学,使得当地很多读书人因此而失业。

清末新政中一系列奖励实业的做法进一步促进了山西地区商业的发展,很多人放弃了靠读书仕进的途径。

辛亥革命推翻了清政府的统治,实行了剪发易服的改革措施,但是并没有深入人心。(9分)

评价:刘大鹏对清末新政和辛亥革命所带来的时代变革持否定态度;他排斥西学,固守传统,留恋清朝的统治;反映了保守的思想倾向。(4分)

18.【答案】

参考示例:

第二章:19世纪60年代—1911年,这个阶段是中国工业起步。列强侵华,开埠通商,中国被卷入资本主义世界市场,为中国近代民族工业产生创造条件。19世纪60年代,洋务运动兴起,清政府兴办军用和民用企业,开启中国近代工业化。在外企刺激及洋务企业诱导下,中国民族资本主义产生。在甲午战后和清末新政期间,清政府政策刺激私人投资,民族工业从政府投资为主转向民间投资为主。

第三章:1912—1949年,这个阶段是中国工业曲折发展。一战期间,中国民族工业出现短暂发展,随后北洋政府、南京国民政府采取措施鼓励工商业,中国近代工业有了一定发展。由于军阀混战、日本侵华、三年国内战争,中国近代工业受到冲击。抗战时期,重工业为主导,工业西迁。

第四章:1949年—1957年,这个阶段是社会主义工业化展开。新中国成立后,通过合理调整工商业,为有计划的经济建设准备了条件。1953年开始社会主义改造,到1957年提前完成一五计划,初步建立起独立的工业体系和合理的工业布局。

第五章:1958年—1978年,这一阶段工业曲折发展,成就与失误并存。大跃进造成国民经济比例失调,国家作出调整,工业发展有所好转。中国在不利的国际环境中自力更生,探求工业自主之路,取得一定成绩。

第六章:1978年以后,这一阶段是中国工业化时期。十一届三中全会后,改革开放,中国工业适应经济体制改革的需要,不断增强企业自主权,激发企业活力。1992年党的十四大确定了社会主义市场经济体制的目标,进一步深化改革,探索建立股份制、公司制等新形式,对外积极融入国际市场,中国逐步实现工业化。

19.【答案】

错误观点1:罗斯福新政延续了胡佛的政策。

说明:胡佛实行自由放任政策。罗斯福推行新政,将国家干预作为解决经济危机的有效有段,使政府承担起保证经济稳定和发展的责任。新政开创了国家干预经济发展的新模式。

错误观点2:罗斯福新政是在美国推行社会主义和“苏维埃化”。

说明:罗斯福新政是在不触动资本主义制度的前提下对美国经济制度的深刻改造。

错误观点3:政府不干预经济,依靠市场经济也会恢复。

说明:胡佛执政时期,实行自由放任政策,经济形势不断恶化。罗斯福新政推行国家干预经济政策,经济危机得到了缓和,经济逐渐走出低谷。

历史

(满分:100分

考试时间:90分钟)

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.“使民有恒产,使八口之家有百亩之田,打了粮食可以吃饱,养了家畜可以吃肉,种桑养

蚕可以穿衣,还要有学校宣传孝父母、尊长者的道理。”以上阐释的是

A.无为而治

B.民贵君轻

C.仁政主张

D.严刑峻法

2.

表1

言论

出处

(商贾)倍道兼行,夜以继日,千里而不远。

《管子》

百姓不聊生,族类离散,流亡为臣妾,满海内矣。

《战国策》

六国之时,贤才之臣,入楚楚重,出齐齐轻,为赵赵完,畔魏魏丧。

东汉王充《论衡》

据表1可知,春秋战国时期

A.封建生产关系开始出现

B.奴隶制商品经济日益壮大

C.部族血缘关系逐步瓦解

D.封建士大夫阶层迅速崛起

3.日本学者仁并田升关于土地买卖契约有如下统计:公元前140年,武阳王兴圭买田铅券

公元前138年,容光等人买地砖券;公元前68年,巴州杨姓买山刻石;公元前49年,诸葛

敬买地券。由此可知当时

A.商人注重买田置地

B.民众有较强的法制观念

C.土地转让开始出现

D.土地的商品化特征明显

4.谱牒一般记录家族关系、社会等级等信息。魏晋南北朝时期,“有司选举,必稽谱籍”。

唐太宗时期,“不须论数世以前,止取今日官爵高下作等级”。这一变化表明

A.宗法制度再度复兴

B.科举选官的公平公正

C.门阀士族势力削弱

D.中央集权不断的强化

5.1015年进士科考试的题目就出自《中庸》。1027年北宋仁宗赐给新进士的书就是《中庸》,

1030年改为赐《大学》,此后两篇轮流赐给新进士。熙宁(1068—1078)中,《论语》《孟子》

开始在科举考试中各占一道试题。这些举措

A.强化了程朱理学的统治地位

B.显著提升了“四书”的地位

C.冲击了孔子在儒学中的影响

D.导致科举取士制度逐渐僵化

6.学者在对元朝时期的《农书》与明清时期的《农政全书》《授时通考》三部中国农书对比

研究中发现,后面两部书所列农具清单,几乎全是前一本书的重复。这说明明清时期

A.农学研究最为突出

B.农业生产不断发展

C.农业技术停滞不前

D.重视农业经验总结

7.1839年,英国驻华商务监督义律给首相的机密信中提到:“……鄙见以为中国方面这次

可耻的挑衅行为,乃是对于过去所受一切损害取得补偿的最好理由,这是把帝国商务安放在

稳固而广阔的基础之上的最有希望的机会……”这一史料可以印证

A.英国实现了对华的商品倾销

B.中英鸦片战争的实质

C.鸦片战争爆发源于禁烟运动

D.世界市场的初步形成

8.

表2

时期

“夷”解读

1643年版《辟邪集》

“夷族”、“夷类”,指责传教士们包藏祸心,妄图“以夷变夏”

1832年《中英外交文书》

“barbarians”(野蛮人)

魏源《海国图志叙》

瀛寰之奇士,域外之良友

1858年《天津条约》

将“夷”,改称为“洋”

表2是17—19世纪中国部分文献对“夷”内涵的解读。据此可知

A.清朝政治统治面临危机

B.中体西用思想成为主流

C.传统夷夏观念受到冲击

D.近代国家意识开始萌芽

9.

表3

1894年前中国部分近代工业的资本构成情况表(单位:万元)

类别

国家资本

外债资本

买办、官僚的资本

一般商人资本

甲

—

—

280

560

乙

1200

573

510

510

丙

1831

140

—

—

据表3可知

A.甲类企业诞生了最早的无产阶级

B.乙类企业诱导了甲类企业诞生

C.丙类企业采用了官督商办的形式

D.丙类企业的产品主要投放市场

10.1890年,梁启超通过同学介绍拜康有为为师。回忆自己从师康有为以前的情景时说:

“日治帖括,虽心不慊之,然不知天地间于帖括外更有所谓学也。”这段回忆是

A.真实经历/可供历史研究

B.一个人生活/缺乏社会意义

C.无意史料/极具研究价值

D.学者臆说/不具史料价值

11.罗马帝国时代出现了这样一种流行趋势:不允许分离奴隶的家庭,不能单独出卖丈夫而

留下妻子和孩子;人们正式地埋葬奴隶,而不是让他们暴尸荒野或是让其他奴隶埋葬他们。

这种趋势说明

A.罗马劳动力日益匮乏

B.自然法观念影响增强

C.奴隶的政治地位提高

D.万民法得以贯彻实施

12.1853年,马克恩在致恩格斯的信中称,英国殖民者对印度土地公有制和村社制度的破

坏是一场“革命”,认为它充当了印度社会发展的“历史的不自觉的工具”。1879

年。马克

思在笔记中指出,印度村杜等传统制度存在着发展动力,英国殖民者的破坏行为“不是使当

地人民前进,而是使他们后退”。可见,马克思

A.批判了资本主义文明的扩张性

B.认识到现代化道路具有多样性

C.揭示了传统文明消亡的危害性

D.强调了殖民主义影响的进步性

13.

表1

1881—1953

年英国皇家学会会员数量变化表(单位:人)

来源时间

杰出的门外汉

船员

应用科学家

非实用的科学家

牧师

其他

1881年

54

13

62

134

14

201

1914年

38

6

79

289

4

57

1953年

8

2

134

348

0

55

皇家学会作为英国最具名望的科学学术机构,吸纳了各行业的人才。据表1可知,当时英国

A.科学研究的职业化趋势日益明显

B.自然科学摆脱了宗教神学控制

C.业余爱好者的科研兴趣持续降低

D.科学转换为生产力的速度加快

14.20世纪50年代起,俄语和东欧研究一直是美国政府支持的重点。到了80年代,美国

政府则特别重视日语、汉语及其相关研究,汉语更是成为其第一关键外语。美国的政策调整

A.实现了其外交重心的东移

B.反映了冷战形势的缓和

C.体现其国际战略的前瞻性

D.推动了国际格局的多极化

15.二战后,最独特的政治风景莫过于英法等殖民大国争先恐后地从各殖民地撤退,甚至“有

时欧洲国家比殖民地民族主义领袖更急于尽早给予殖民地独立”。这“独特的政治风景”

A.源于殖民地强大的政治军事实力

B.得益于雅尔塔体系和平民主独立原则

C.受到俄国十月革命直接影响

D.与殖民者国力衰落和国威下降相适应

二、非选择题:本题共5题,共55分。

16.(12分)军机处

材料一

雍正以来,本章归内阁,机务及用兵皆军机大臣承旨,天子无日不与大臣相见,无论宦寺(宜官)不得参,即承旨诸臣亦只供传述繕撰,而不能稍有赞画于其间也。

——赵翼《檐曝杂记》①

材料二

军国大计,罔不总揽。自雍、乾后百八十年,威命所寄,不于内阁而于军机处,盖隐然执政之府也。

——《清史稿·军机大臣年表序》②

注①:赵翼,乾隆年间曾任军机章京,办理军机处日常工作。《檐眼杂记》是笔记随礼,内容大部分是作者亲历亲见,也有一些失实传闻。

注②:《清史稿》是中华民国初年由北洋政府设馆编修的正史。

(1)依据上述史料,据此能够确认的军机处史实有哪些?(4分)

(2)指出两则史料对军机处认识的差异,并分析其史料价值。(8分)

17.(8分)晚清民国士人刘大鹏的《退想斋日记》

刘大鹏,山西省太原县赤桥村人。生于咸丰七年(1857年),卒于1942年。他从光绪十七年(1891年)开始写日记直到临终。所遗日记编为《退想斋日记》,反映了晚清民国时期的社会变迁。

光绪三十一年(1905年)五月二十八日:太谷(地名)之人以商务为重,凡聪颖子弟悉令为商,即读书之家亦皆如此,虽使书香断绝而亦不之惜,所以读书之士日少一日,甚至村无一读书者也。不仅太谷一邑为然,太原一郡大抵皆如此。

光绪三十一年(1905年)九月二十五日:昨日在县,同人皆言科考一废,吾辈生路已绝,欲图他业以谋生,则又无业可托,将如之何?吾邑学堂业立三年,而诸生月课尚未曾废,乃于本月停止,而寒唆无生路矣。事已至此,无可挽回。

光绪三十二年(1906年)正月二十五日:科考既废,专务学堂。所学皆为夷。而凡守孔孟之道,不从新学者,目之日顽固。时势之变,至于如此,较之秦始皇焚书坑儒为尤甚也。

大清宣统五年(1913年)三月二十九日:贼臣袁世凯推倒本朝政府,幽困皇上于深宫,身充大总统,号令天下,改为民国……

大清宣统五年(1913年)四月初三日:上年五月被贼剪发半截,恨贼为乱难当,莫能食其肉而寝其皮,为此生之大憾。

说明刘大鹏日记所反映的晚清和民国初年的重大历史事件和社会变迁。评价刘大鹏的政治立场。(13分)

18.(15分)工业化历程

下面是某部关于中国工业化历程的著作目录摘编

第二章

国家与市场的变奏:工业化的二元启动

第一节

自强远略:国家推动工业化

第二节

开埠通商:市场诱导工业化

第三节

从甲午到辛亥:工业化动力的转换

第三章

从春天步入危机:未能实现的工业起飞

第一节

春天到来:中国工业的凯歌高进

第二节

春天落幕:流产的工业起飞

第三节

战火连绵:战争对工业化路径的塑造

第四章

国家意志:中国大规模工业化的展开

第一节

鼎革:中国工业的恢复与改造

第二节

计划与动员:中国工业化的新起点

第五章

波动中前进:中国工业化的曲折探索

第一节

“大跃进”超负荷的急行军及其调整

第二节

自力更生:封镇状态下的工业化

第三节

缺乏计划性:工业化的波动

第六章

找回市场:改革开放与中国工业转型

第一节

回归比较优势:工业化战略的重构

第二节

喧嚣的九十年代:工业转型的深化

依据材料及所学,对中国近现代以来的工业化历程做出阐释。(15分)

要求:从材料提供的五个篇章中任选其三,围绕各章主题进行论述,观点正确,史论结合,逻辑清晰。

19.(15分)史学观点辨伪

1935年美国著名政论家李普曼(1889—1974)指出:“罗斯福总统的复兴计划,多数是对胡佛总统计划的延续美国工商界认为它是“潜滋暗长的社会主义”“如果政府停止干预,如果‘新政’,停止其拙劣的修补活动,那么,复兴的‘自然力量’将迅速恢复繁荣……”。当时的美国商会认为罗斯福总统企图将美国“苏维埃化”。前总统胡佛把新政称为“对整个自由精神的最让人目瞪口呆的侵犯”。

——摘编自刘绪贻《读罗斯福新政史札记之一——对新政的评价》等

指出上述材料中的错误观点,结合史实说明你判断的理由。(15分)

历史答案

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C

D

C

B

C

B

C

B

A

11

12

13

14

15

B

B

A

C

D

16.【答案】

(1)军机处在雍正朝已经存在;军机处负责处理军国机要大事。

(2)差异:赵翼认为,军机大臣只能“传述缮撰”,不能表达自己意见。《清史稿》认为军机处是“隐然执政之府”,具有较大参与决策的权力。

价值:《檐曝杂记》是笔记随札,所记大部分为作者亲历,有一定真实性,但也受到个人主观因素的影响。

《清史稿》为北洋政府设馆编修的正史,代表后世主流认识,具备较高可信度。

17.【答案】

清末新政中废科举、兴学堂,学习内容改为西学,使得当地很多读书人因此而失业。

清末新政中一系列奖励实业的做法进一步促进了山西地区商业的发展,很多人放弃了靠读书仕进的途径。

辛亥革命推翻了清政府的统治,实行了剪发易服的改革措施,但是并没有深入人心。(9分)

评价:刘大鹏对清末新政和辛亥革命所带来的时代变革持否定态度;他排斥西学,固守传统,留恋清朝的统治;反映了保守的思想倾向。(4分)

18.【答案】

参考示例:

第二章:19世纪60年代—1911年,这个阶段是中国工业起步。列强侵华,开埠通商,中国被卷入资本主义世界市场,为中国近代民族工业产生创造条件。19世纪60年代,洋务运动兴起,清政府兴办军用和民用企业,开启中国近代工业化。在外企刺激及洋务企业诱导下,中国民族资本主义产生。在甲午战后和清末新政期间,清政府政策刺激私人投资,民族工业从政府投资为主转向民间投资为主。

第三章:1912—1949年,这个阶段是中国工业曲折发展。一战期间,中国民族工业出现短暂发展,随后北洋政府、南京国民政府采取措施鼓励工商业,中国近代工业有了一定发展。由于军阀混战、日本侵华、三年国内战争,中国近代工业受到冲击。抗战时期,重工业为主导,工业西迁。

第四章:1949年—1957年,这个阶段是社会主义工业化展开。新中国成立后,通过合理调整工商业,为有计划的经济建设准备了条件。1953年开始社会主义改造,到1957年提前完成一五计划,初步建立起独立的工业体系和合理的工业布局。

第五章:1958年—1978年,这一阶段工业曲折发展,成就与失误并存。大跃进造成国民经济比例失调,国家作出调整,工业发展有所好转。中国在不利的国际环境中自力更生,探求工业自主之路,取得一定成绩。

第六章:1978年以后,这一阶段是中国工业化时期。十一届三中全会后,改革开放,中国工业适应经济体制改革的需要,不断增强企业自主权,激发企业活力。1992年党的十四大确定了社会主义市场经济体制的目标,进一步深化改革,探索建立股份制、公司制等新形式,对外积极融入国际市场,中国逐步实现工业化。

19.【答案】

错误观点1:罗斯福新政延续了胡佛的政策。

说明:胡佛实行自由放任政策。罗斯福推行新政,将国家干预作为解决经济危机的有效有段,使政府承担起保证经济稳定和发展的责任。新政开创了国家干预经济发展的新模式。

错误观点2:罗斯福新政是在美国推行社会主义和“苏维埃化”。

说明:罗斯福新政是在不触动资本主义制度的前提下对美国经济制度的深刻改造。

错误观点3:政府不干预经济,依靠市场经济也会恢复。

说明:胡佛执政时期,实行自由放任政策,经济形势不断恶化。罗斯福新政推行国家干预经济政策,经济危机得到了缓和,经济逐渐走出低谷。

同课章节目录