2021届高考语文二轮复习常考题型大通关(新高考)(五)古代诗歌鉴赏 8篇含答案

文档属性

| 名称 | 2021届高考语文二轮复习常考题型大通关(新高考)(五)古代诗歌鉴赏 8篇含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 49.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-16 15:52:04 | ||

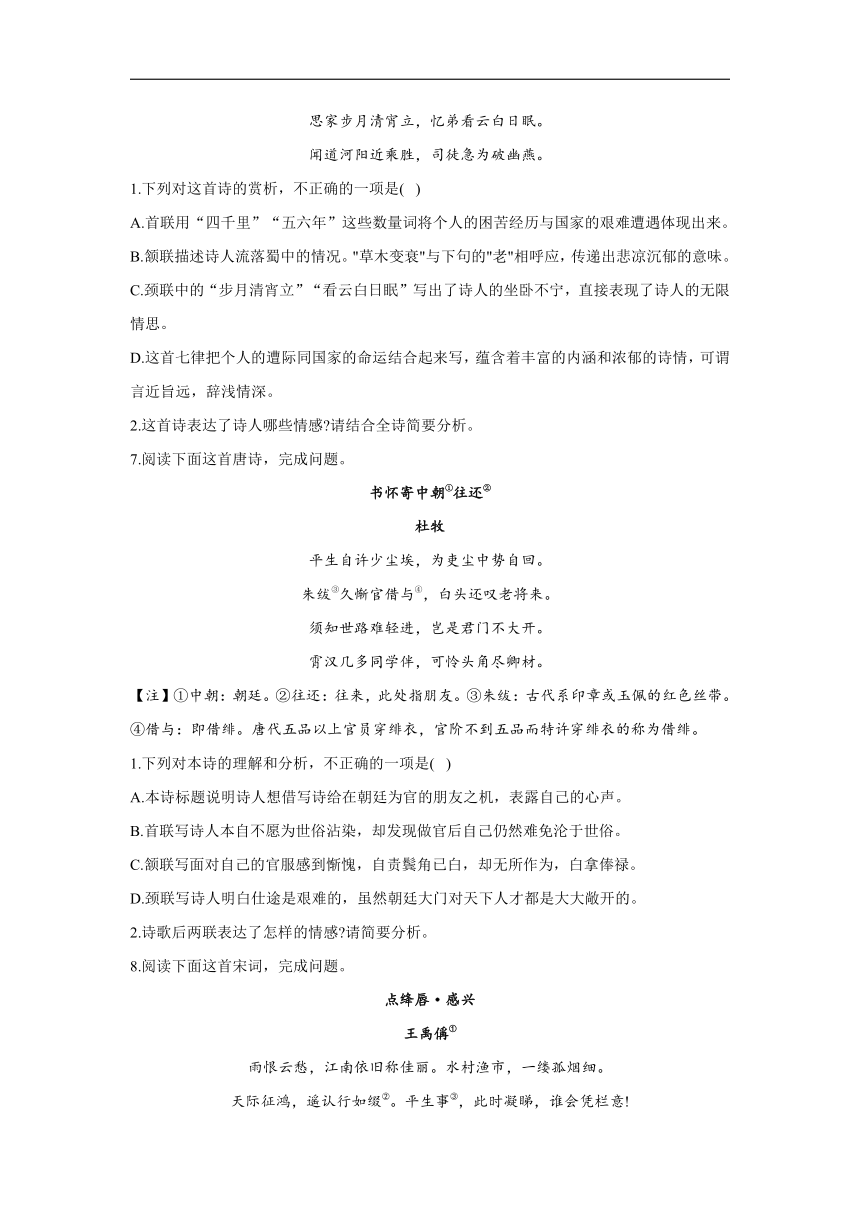

图片预览

文档简介

(五)古代诗歌鉴赏

1.阅读下面这首清诗,完成下面小题。

岁暮登黄鹤楼

陈恭尹

郊原草树正凋零,历历高楼见杳冥。

鄂渚地形浮浪动,汉阳山色渡江青。

昔人去路空云水,粤客归心向洞庭。

莫怨鹤飞终不返,世间无处托仙翎。

[注]公元1659年,南明朝廷宣告覆亡。此时,为抗清而奔走于河南等地的陈恭尹见大局已定,只得怀着无家无国的深痛巨创,颓然南归。他年末途经武昌,在黄鹤楼头登临送目,写下了这首寄慨遥深的诗章。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(???)

A.首联点明诗题,描写了岁暮时节草木凋零的郊原景象,展现出旷远迷茫的境界。

B.颔联承首二句,写登楼眺望之景,进一步通过山光水色的描写表现诗人的心境。

C.颈联化用崔颢《黄鹤楼》的诗意,昔人已去,白云千载,暗喻家国巨变的深切感慨。

D.尾联写世间没有黄鹤容身之地,实则抒发诗人渴望超脱尘俗,归隐黄鹤楼之情。

2.有评者说,本诗颔联景物描写气韵生动,你是否同意?请作具体分析。

2.阅读下面这首诗,完成问题。

唐崇徽公主手痕①

欧阳修

故乡飞鸟尚啁啾,何况悲笳出塞愁。

青冢埋魂知不返,翠崖遗迹为谁留?

玉颜自古为身累,肉食何人与国谋。

行路至今空叹息,岩花野草自春秋。

【注】①崇徽公主:姓仆固氏,唐朝著名将领仆固怀恩的女儿。唐代宗时与回鹘和亲,以崇徽公主嫁其可汗。手痕:在今山西灵台,传说公主出嫁回鹘时,路经此地,以手掌托石壁,遂有手痕。

1.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是(???)

A.诗歌开篇以飞鸟作比,不离故乡的鸟儿尚鸣叫不止,青春少女在悲笳声中离别父母,远嫁万里之外,就更加依恋不舍了。

B.颔联“青冢”代指崇徽公主埋身之地。诗人沿用了杜甫咏王昭君“环佩空归夜月魂”诗意,一个“魂”字,使诗情变得更为深婉。

C.“玉颜”反为“身累”,“肉食”却不与“国谋”,颈联中诗人寓于这两对矛盾现象中的诘问尖锐犀利,对仗工整,议论深切痛快。

D.这首诗在格调上不同于一般同情之语的凄凉挽歌,而是启发人们在深沉的哀怨中进而对这些女子的个人悲剧加以政治上的思考。

2.这首诗的尾联表现了诗人怎样的思想情感?是如何表现的?

3.阅读下面诗歌,完成问题。

筹笔驿①

罗隐②

抛掷南阳为主忧,北征东讨尽良筹。

时来天地皆同力,运去英雄不自由。

千里山河轻孺子③,两朝冠剑恨谯周④。

唯余岩下多情水,犹解年年傍驿流。

注:①筹笔驿:在今四川省广元市北,相传三国时诸葛亮出师伐魏,曾驻此地筹划军事,书写公文,因而得名。②罗隐,唐代诗人,应进士试屡试不中,史称“十上不第”。③孺子,指蜀国后主刘禅。④谯周:蜀国大臣,力主投降魏国,蜀亡后受到魏国封赏。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(???)

A.首联称颂诸葛亮鞠躬尽瘁,离开南阳一心辅佐刘备,为蜀国大业用尽良谋。

B.颔联总结了诸葛亮壮志未酬的原因,并提出一个普遍真理,即时势造英雄。

C.颈联运用对比手法,千里山河葬送之“轻”与两朝文武之"恨"形成反差。

D.本诗咏史怀古,融写景、叙事、抒情、议论于一体,自然流畅,不着痕迹。

2.诗的尾联写岩下流水,对表达情感有何作用?请简要分析。

4.阅读下面这首元曲,完成下列各题。

【双调】燕引雏奉寄小山[注]先辈

大食惟寅

气横秋,心驰八表快神游。词林谁出先生右?独占鳌头。

诗成神鬼愁,笔落龙蛇走,才展山川秀。声传南国,名播中州。

[注]小山,元代著名散曲家、剧作家张可久的字。大食惟寅,阿拉伯人,生平不详。心驰八表快神游,李白《大鹏赋序》中有“余昔于江陵,见天台司马子微,谓余有仙风道骨,可与神游八极之表”之语。诗成神鬼愁,笔落龙蛇走,李白《草书歌行》诗有“时时只见龙蛇走”之句,杜甫《寄李十二白二十韵》诗有“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”之句。

1.下列对这首散曲的理解和赏析,不正确的一项是(???)

A.套曲题为《奉寄小山先辈》,作者以后学的身份寄赠曲坛的宿老张可久。

B.“独占鳌头”,借指居首位或第一名,肯定张可久在曲坛上的领袖地位。

C.从这首曲子的赞颂来看,作者多次把张可久与唐代“诗仙”李白相比拟。

D.全曲气势横溢,一片至诚,文词典雅庄重,行笔流畅,是颇具才气之作。

2.阿拉伯古称大食,作者可能是位阿拉伯人,其汉文化的修养是颇为深厚的,在本曲中他是如何表达对张可久的由衷赞扬之情的呢?请简要分析。

5.阅读下面这首唐诗,完成下列各题。

题弟侄书堂

杜荀鹤[注]

何事居穷道不穷,乱时还与静时同。

家山虽在干戈地,弟侄常修礼乐风。

窗竹影摇书案上,野泉声入砚池中。

少年辛苦终身事,莫向光阴惰寸功

[注]杜荀鹤:晚唐诗人,曾经历黄巢之乱。

1.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A首句两个“穷”字含义不同。前者指“生活贫穷”,而后者则作“缺少”讲。

B.颔联上下两句形成对比,以战乱中社会的纷扰反衬了弟侄静心、好学、尚礼的品格。

C.尾联是对弟侄的慰勉之辞,诗人以长辈的身份直抒胸臆,语重心长地鼓励了弟侄。

D.这首诗语言通俗浅近,平易自然,仿佛从诗人心中流出,没有雕琢的痕迹。

2.诗歌颈联情景交融,请简析其妙处。

6.阅读下面这首唐诗,完成题目。

恨别

杜甫

洛城一别四千里,胡骑长驱五六年。

草木变衰行剑外,兵戈阻绝老江边。

思家步月清宵立,忆弟看云白日眠。

闻道河阳近乘胜,司徒急为破幽燕。

1.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(???)

A.首联用“四千里”“五六年”这些数量词将个人的困苦经历与国家的艰难遭遇体现出来。

B.颔联描述诗人流落蜀中的情况。"草木变衰"与下句的"老"相呼应,传递出悲凉沉郁的意味。

C.颈联中的“步月清宵立”“看云白日眠”写出了诗人的坐卧不宁,直接表现了诗人的无限情思。

D.这首七律把个人的遭际同国家的命运结合起来写,蕴含着丰富的内涵和浓郁的诗情,可谓言近旨远,辞浅情深。

2.这首诗表达了诗人哪些情感?请结合全诗简要分析。

7.阅读下面这首唐诗,完成问题。

书怀寄中朝①往还②

杜牧

平生自许少尘埃,为吏尘中势自回。

朱绂③久惭官借与④,白头还叹老将来。

须知世路难轻进,岂是君门不大开。

霄汉几多同学伴,可怜头角尽卿材。

【注】①中朝:朝廷。②往还:往来,此处指朋友。③朱绂:古代系印章或玉佩的红色丝带。④借与:即借绯。唐代五品以上官员穿绯衣,官阶不到五品而特许穿绯衣的称为借绯。

1.下列对本诗的理解和分析,不正确的一项是(???)

A.本诗标题说明诗人想借写诗给在朝廷为官的朋友之机,表露自己的心声。

B.首联写诗人本自不愿为世俗沾染,却发现做官后自己仍然难免沦于世俗。

C.颔联写面对自己的官服感到惭愧,自责鬓角已白,却无所作为,白拿俸禄。

D.颈联写诗人明白仕途是艰难的,虽然朝廷大门对天下人才都是大大敞开的。

2.诗歌后两联表达了怎样的情感?请简要分析。

8.阅读下面这首宋词,完成问题。

点绛唇·感兴

王禹偁①

雨恨云愁,江南依旧称佳丽。水村渔市,一缕孤烟细。

天际征鸿,遥认行如缀②。平生事③,此时凝睇,谁会凭栏意!

注:①王禹偁:巨野(今属山东)人。北宋最早改革文风的诗文家。在朝为官敢于直言讽谏,屡受贬谪。曾贬至黄州,又迁蕲州(今属湖北),后病死。②如缀:排列成行,很整齐,如连缀在一起。③平生事:这里指向来所追求的功名事业。

1.下列对词中语句的理解,不正确的一项是(???)

A.“雨恨云愁”一句,词人运用拟人的手法,借景抒情,写江南多云多雨令人感到惆怅,以表现词人的心绪。

B.“江南依旧称佳丽”一句表明词人眼中的江南仍有着美丽的景象。“依旧”暗寓了今昔之感, 透露出一种无可奈何的情绪。

C.“水村”两句抓住江南水乡最富地方特色的景物进行细致刻画,展现了一片明丽、温馨的景象。

D.词人遥见“天际征鸿”触发了"平生事"的联想,并将“平生事”凝聚在对“天际征鸿”的睇视中,含蓄而深沉。

2.整首词抒发了词人哪些情感?请结合词句简要分析。

答案以及解析

1.答案:1.D; 2.同意。①颔联一写“鄂渚地形”,一绘“汉阳山色”,融入作者的主观感受,景情融合。②“浮”“渡”二字分别写出长江中沙洲在风涛中起伏浮沉,汉阳的青苍山色居然渡江飞来的情景,具有动态美。③山光水色的动态描写烘托了长江的声威,山色的漫江气势,也表现了诗人心潮的澎湃,健笔写情,气韵生动。

解析:1.本题综合考查理解诗歌内容,赏析诗歌艺术手法的能力。D项,“仙翎”指黄鹤,诗人以偌大的世间却容不了小小的黄鹤,暗示故国已经不堪回首,实际上是抒发故国陆沉、江山易手的悲哀。故选D。

2.本题考查分析诗歌写景特色的能力。 题干要求分析是否“颔联景物描写气韵生动”,先肯定其描写生动,“同意”,接着分析颔联景物描写的气韵特色。“鄂渚地形浮浪动,汉阳山色渡江青”这两句的意思是:长江中的沙洲随着波涛的忽起忽落仿佛也起伏不定。汉阳的山色苍绿,这青翠的山色飞过长江映入对岸人们的眼帘之中。上句写“鄂渚地形”,下句写“汉阳山色”,正是作者登高远目所见的广阔之景,流露出作者对着景物的喜爱之情;其次,动词运用巧妙,“浮”字动感强烈,因水在动荡,江洲也象船只浮在水上一样跟着摇晃,真是奇笔。“渡” 字有超越横飞之势,似乎这山色深谙人性,故意讨人欢喜,就把人们喜爱的颜色主动送上门来,这种拟人手法的运用遂使诗中情意沸溢。这里的“地形”“山色”都烘托了长江的声势,长江的澎湃气势仿佛连整个地形都浮在其上,而山色苍茫一路飞渡长江,更显长江磅礴,山色围合的雄壮气势,有力地表达出诗人内心澎湃起伏的情感,气韵生动。

2.答案:1.B; 2.①表现对远嫁女子不幸命运的深切同情和对统治者对内统治严酷,对外苟且偷安、忍辱求和的不满。②尾联上句直抒胸臆,行路人到此只能报之以叹息,表现出无可奈何之情。下句以景结情,孤魂栖止的崖花野草春秋更替,以花草之无情衬人之有情,意蕴丰富。

解析:1.本题考查鉴赏诗歌的形象、表达技巧和诗人的思想情感的能力。B项,“诗人沿用了杜甫咏王昭君‘环佩空归月夜魂’诗意”错误,诗人反用了杜甫咏王昭君的“环佩空归月夜魂”诗意,一个魂归,一个魂不返。故选B。

2.本题考查分析诗歌的内容、表现手法和诗人的思想情感的能力。题干是“这首诗的尾联表现了诗人怎样的思想情感?是如何表现的”。要把尾联诗人的感情放入全诗中通盘分析,重点注意诗歌中表情达意的重点语句和注释中的内容。该诗表现诗人对远嫁女子不幸命运的深切同情和对统治者对内统治严酷,对外苟且偷安、忍辱求和的不满。解答本题,要结合尾联中的词语和句子分点概括诗人的情感:首先尾联中“空”“自”二字表现了作者对古代和亲远嫁女子境遇的同情与无奈;然后联系颈联“玉颜自古为身累,肉食何人与国谋”的意思自古以来,“肉食者”很少有人为国家富强出谋划策,却让红颜女子遭受远嫁厄运,成为朝廷对外妥协政策的牺牲品,表达对朝廷的不满。表现手法上尾联的上句“空叹息”是直抒胸臆,下句是写景,“岩花野草自春秋”的“自”写出了草木无情衬人之有情,以景结情。

3.答案:1.C; 2.①以景结情(借景抒情、融情于景)。②将岩下流水拟人化,意思是说一切成为历史,只剩山岩下多情的流水,年年从筹笔驿附近流过,仿佛还蕴藏着深情。③表达了诗人对诸葛亮的尊敬怀念、感叹惋惜,以及自身的抑郁不得志之情。

解析:1.本题主要考查鉴赏文学作品的形象、语言、表达技巧和思想感情的能力。C项,“两朝文武之‘恨’”错误,两朝冠剑指诸葛亮,他既管政事,又管军事,是两朝冠剑。所以是诸葛亮之恨谯周。

2.本题考查鉴赏文学作品的表达技巧及思想情感的能力。尾联“唯余岩下多情水,犹解年年傍驿流。” 写岩下流水,借景抒情,将岩下流水拟人化,原本无情的流水也变得如此多情,日日夜夜从筹笔驿附近流过,仿佛在怀念诸葛亮,水尚且如此,更何况人呢?借年年不断的岩下流水表达了诗人对诸葛亮的尊敬怀念之情;昏君庸臣葬送了大好河山徒留遗恨,使诸葛亮一生的努力付之东流,对此事也表现了感叹惋惜之情;结合注释,与诸葛亮相比,诗人自己“十上不第”,更是英雄无路,壮志难酬,这里也表现了诗人自身抑郁不得志之情。

4.答案:1.A; 2.①开头两句用典,是对张可久才气、文思的称赞,赞其是一位才华横溢、文思敏捷的大手笔。②“谁出先生右?”以反问句表述在词林中无人可匹比之意,起到特别强调的作用。③“诗成”三句用典,同时也是排比,赞美张可久的曲作的艺术效果。④最后运用对仗,以张可久的名望之高,影响之大作结。⑤全篇对张可久其人其才其曲其名作了高度概括,表达了对他的仰慕之意。

解析:1.A.“套曲”错,应为“小令”。

2.作者从三个方面表达了自己对张可久的赞赏之情:第一、开头化用杜甫“老气横九州”和黄庭坚“老来忠义气横秋”,用“气横秋”来形容张可久的才气横溢天地。“心驰八表快神游”化用了李白《大鹏赋序》中的语句,用来赞赏他才思敏捷,无处不到。紧接着,词的第二句中用一设问句对张可久的才气作了高度评价:“词林谁出先生右?独占鳌头。”词家中谁能超出先生之上呢?只有先生乃是曲中状元。直接表达了对张可久的高度赞赏。第二、赞颂张可久作品高超的艺术效果。这里化用杜甫称赞李白“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”的这一句诗,又化用李白的《百草歌行》中的一句“时时只见龙蛇走”,再加上“才展山川秀”五字,表现了张可久惊人的艺术表现力,赞赏其极高的艺术造诣。第三、称誉张可久的知名度。最后两句“声传南国,名播中州”说张可久声明已传遍全国,充分说明了他的影响力,也暗含着作者由衷的赞赏之情。

5.答案:1.A;

2.①颈联写窗外竹子的影子在书桌上摇曳,野外泉水叮咚,仿佛流入砚台中,“竹影”与“泉声”表现了弟侄书房环境的清幽。②在纷乱的战争环境中,弟侄仍能静心读书,清幽的景致也是弟侄清静内心的反映。③诗人借此表达了对弟侄勤勉好学、专注求学的态度的赞赏。

解析:1.首句第一个“穷”字并非指“生活贫穷”,而是指“不得志的困境”。“居穷道不穷”是说人处于困境仍注重修养。

2.分析情景交融的妙处,需要明确景物的特征以及景物和人物感情的联系。就景物描写来说,颈联写窗外竹子的影子在书桌上摇曳,野外泉水叮咚,仿佛流入砚台中,“竹影”和“泉声”从视听两个角度表现出弟侄书房环境的清幽。而这种清幽的环境和弟侄在战乱时期依然静心读书、修身养性的心境相符,环境之清幽即人物心境之清幽的体现,诗人借此表达了对弟侄勤勉好学态度的赞赏。

6.答案:1.C; 2.①思家怀亲:“一别四千里”写出远离家乡,“思家”“忆弟”写出亲人分离,思亲情深。 ②恨战乱之久:从“胡骑长驱五六年”“草木变衰”等可见战乱之久。③望早日平定叛乱:尾联写出听到连战告捷的喜讯,更急切盼望平定叛乱。

解析:1.“直接”错,此处为叙事抒情,应是委婉曲折地表达情思。

2.首先从题目“恨别”看,诗人远离家乡和亲人,应该有对家人和亲人的思念。首联“一别四千里”写远离家乡,颈联“思家”“忆弟”写亲人离散,颔联下句“兵戈阻绝”写诗人无法回乡,也无法见到亲人,正好证明了这一点。而题目之“恨”,正是由不得归乡而生发的痛苦。其次从“胡骑长驱五六年”“草木变衰”等可见战乱之久,诗人对此痛恨不已。最后尾联“司徒急为破幽燕”,“急”字不光写司徒之急切,更写出诗人自己在听到战事告捷的消息后渴望早日平叛的急切心情。

7.答案:1.C; 2.对自己官场不得志的抑郁和不满。

颈联说朝廷对天下打开了大门而自己仕途难进,其实是反嘲自己不获重用,表达了不得志的抑郁。

尾联写自己的同窗好友都在朝廷做了大官,看似称赞居高位者必有其材,实则表露自己对未受重用的不满。

解析:1.朱绂久惭官济借与“是对为官已久却未得重用的痛心。

2. “霄汉几多同学伴,可怜头角尽卿材”中“霄汉”比喻身居高位,“头角”,比喻人的气质才华。看当初那么多的同窗好友都在朝廷做了大官,令人艳羡的他们都头角峥嵘,个个都是三公九卿的人选。作者通过写朝中旧友身受重用,表现自己满腹才华而不被重用,满含着哀怨慨叹。

8.答案:1.C; 2.①壮志难酬的惆怅:借天边鸿雁展翅高飞,表现自己屡遭贬谪而不能大展宏图的苦闷。②知音难觅的抑郁:“谁会凭栏意”表达了词人心志无人可诉的痛苦。③客居异乡的孤独:词人赋异乡江南雨云以“恨”“愁”,足见心中郁积着深沉的愁闷。

解析:1.C项,展现的是寂寥、萧瑟的景象。

2.解答该题,应当结合整首诗的内容考虑,另外还要联系作者的身世生平。本词中,“天际征鸿”“平生事,此时凝睇,谁会凭栏意”等词语,表现了壮志难酬的惆怅、知音难觅的抑郁、客居异乡的孤独。

1.阅读下面这首清诗,完成下面小题。

岁暮登黄鹤楼

陈恭尹

郊原草树正凋零,历历高楼见杳冥。

鄂渚地形浮浪动,汉阳山色渡江青。

昔人去路空云水,粤客归心向洞庭。

莫怨鹤飞终不返,世间无处托仙翎。

[注]公元1659年,南明朝廷宣告覆亡。此时,为抗清而奔走于河南等地的陈恭尹见大局已定,只得怀着无家无国的深痛巨创,颓然南归。他年末途经武昌,在黄鹤楼头登临送目,写下了这首寄慨遥深的诗章。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(???)

A.首联点明诗题,描写了岁暮时节草木凋零的郊原景象,展现出旷远迷茫的境界。

B.颔联承首二句,写登楼眺望之景,进一步通过山光水色的描写表现诗人的心境。

C.颈联化用崔颢《黄鹤楼》的诗意,昔人已去,白云千载,暗喻家国巨变的深切感慨。

D.尾联写世间没有黄鹤容身之地,实则抒发诗人渴望超脱尘俗,归隐黄鹤楼之情。

2.有评者说,本诗颔联景物描写气韵生动,你是否同意?请作具体分析。

2.阅读下面这首诗,完成问题。

唐崇徽公主手痕①

欧阳修

故乡飞鸟尚啁啾,何况悲笳出塞愁。

青冢埋魂知不返,翠崖遗迹为谁留?

玉颜自古为身累,肉食何人与国谋。

行路至今空叹息,岩花野草自春秋。

【注】①崇徽公主:姓仆固氏,唐朝著名将领仆固怀恩的女儿。唐代宗时与回鹘和亲,以崇徽公主嫁其可汗。手痕:在今山西灵台,传说公主出嫁回鹘时,路经此地,以手掌托石壁,遂有手痕。

1.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是(???)

A.诗歌开篇以飞鸟作比,不离故乡的鸟儿尚鸣叫不止,青春少女在悲笳声中离别父母,远嫁万里之外,就更加依恋不舍了。

B.颔联“青冢”代指崇徽公主埋身之地。诗人沿用了杜甫咏王昭君“环佩空归夜月魂”诗意,一个“魂”字,使诗情变得更为深婉。

C.“玉颜”反为“身累”,“肉食”却不与“国谋”,颈联中诗人寓于这两对矛盾现象中的诘问尖锐犀利,对仗工整,议论深切痛快。

D.这首诗在格调上不同于一般同情之语的凄凉挽歌,而是启发人们在深沉的哀怨中进而对这些女子的个人悲剧加以政治上的思考。

2.这首诗的尾联表现了诗人怎样的思想情感?是如何表现的?

3.阅读下面诗歌,完成问题。

筹笔驿①

罗隐②

抛掷南阳为主忧,北征东讨尽良筹。

时来天地皆同力,运去英雄不自由。

千里山河轻孺子③,两朝冠剑恨谯周④。

唯余岩下多情水,犹解年年傍驿流。

注:①筹笔驿:在今四川省广元市北,相传三国时诸葛亮出师伐魏,曾驻此地筹划军事,书写公文,因而得名。②罗隐,唐代诗人,应进士试屡试不中,史称“十上不第”。③孺子,指蜀国后主刘禅。④谯周:蜀国大臣,力主投降魏国,蜀亡后受到魏国封赏。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(???)

A.首联称颂诸葛亮鞠躬尽瘁,离开南阳一心辅佐刘备,为蜀国大业用尽良谋。

B.颔联总结了诸葛亮壮志未酬的原因,并提出一个普遍真理,即时势造英雄。

C.颈联运用对比手法,千里山河葬送之“轻”与两朝文武之"恨"形成反差。

D.本诗咏史怀古,融写景、叙事、抒情、议论于一体,自然流畅,不着痕迹。

2.诗的尾联写岩下流水,对表达情感有何作用?请简要分析。

4.阅读下面这首元曲,完成下列各题。

【双调】燕引雏奉寄小山[注]先辈

大食惟寅

气横秋,心驰八表快神游。词林谁出先生右?独占鳌头。

诗成神鬼愁,笔落龙蛇走,才展山川秀。声传南国,名播中州。

[注]小山,元代著名散曲家、剧作家张可久的字。大食惟寅,阿拉伯人,生平不详。心驰八表快神游,李白《大鹏赋序》中有“余昔于江陵,见天台司马子微,谓余有仙风道骨,可与神游八极之表”之语。诗成神鬼愁,笔落龙蛇走,李白《草书歌行》诗有“时时只见龙蛇走”之句,杜甫《寄李十二白二十韵》诗有“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”之句。

1.下列对这首散曲的理解和赏析,不正确的一项是(???)

A.套曲题为《奉寄小山先辈》,作者以后学的身份寄赠曲坛的宿老张可久。

B.“独占鳌头”,借指居首位或第一名,肯定张可久在曲坛上的领袖地位。

C.从这首曲子的赞颂来看,作者多次把张可久与唐代“诗仙”李白相比拟。

D.全曲气势横溢,一片至诚,文词典雅庄重,行笔流畅,是颇具才气之作。

2.阿拉伯古称大食,作者可能是位阿拉伯人,其汉文化的修养是颇为深厚的,在本曲中他是如何表达对张可久的由衷赞扬之情的呢?请简要分析。

5.阅读下面这首唐诗,完成下列各题。

题弟侄书堂

杜荀鹤[注]

何事居穷道不穷,乱时还与静时同。

家山虽在干戈地,弟侄常修礼乐风。

窗竹影摇书案上,野泉声入砚池中。

少年辛苦终身事,莫向光阴惰寸功

[注]杜荀鹤:晚唐诗人,曾经历黄巢之乱。

1.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A首句两个“穷”字含义不同。前者指“生活贫穷”,而后者则作“缺少”讲。

B.颔联上下两句形成对比,以战乱中社会的纷扰反衬了弟侄静心、好学、尚礼的品格。

C.尾联是对弟侄的慰勉之辞,诗人以长辈的身份直抒胸臆,语重心长地鼓励了弟侄。

D.这首诗语言通俗浅近,平易自然,仿佛从诗人心中流出,没有雕琢的痕迹。

2.诗歌颈联情景交融,请简析其妙处。

6.阅读下面这首唐诗,完成题目。

恨别

杜甫

洛城一别四千里,胡骑长驱五六年。

草木变衰行剑外,兵戈阻绝老江边。

思家步月清宵立,忆弟看云白日眠。

闻道河阳近乘胜,司徒急为破幽燕。

1.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(???)

A.首联用“四千里”“五六年”这些数量词将个人的困苦经历与国家的艰难遭遇体现出来。

B.颔联描述诗人流落蜀中的情况。"草木变衰"与下句的"老"相呼应,传递出悲凉沉郁的意味。

C.颈联中的“步月清宵立”“看云白日眠”写出了诗人的坐卧不宁,直接表现了诗人的无限情思。

D.这首七律把个人的遭际同国家的命运结合起来写,蕴含着丰富的内涵和浓郁的诗情,可谓言近旨远,辞浅情深。

2.这首诗表达了诗人哪些情感?请结合全诗简要分析。

7.阅读下面这首唐诗,完成问题。

书怀寄中朝①往还②

杜牧

平生自许少尘埃,为吏尘中势自回。

朱绂③久惭官借与④,白头还叹老将来。

须知世路难轻进,岂是君门不大开。

霄汉几多同学伴,可怜头角尽卿材。

【注】①中朝:朝廷。②往还:往来,此处指朋友。③朱绂:古代系印章或玉佩的红色丝带。④借与:即借绯。唐代五品以上官员穿绯衣,官阶不到五品而特许穿绯衣的称为借绯。

1.下列对本诗的理解和分析,不正确的一项是(???)

A.本诗标题说明诗人想借写诗给在朝廷为官的朋友之机,表露自己的心声。

B.首联写诗人本自不愿为世俗沾染,却发现做官后自己仍然难免沦于世俗。

C.颔联写面对自己的官服感到惭愧,自责鬓角已白,却无所作为,白拿俸禄。

D.颈联写诗人明白仕途是艰难的,虽然朝廷大门对天下人才都是大大敞开的。

2.诗歌后两联表达了怎样的情感?请简要分析。

8.阅读下面这首宋词,完成问题。

点绛唇·感兴

王禹偁①

雨恨云愁,江南依旧称佳丽。水村渔市,一缕孤烟细。

天际征鸿,遥认行如缀②。平生事③,此时凝睇,谁会凭栏意!

注:①王禹偁:巨野(今属山东)人。北宋最早改革文风的诗文家。在朝为官敢于直言讽谏,屡受贬谪。曾贬至黄州,又迁蕲州(今属湖北),后病死。②如缀:排列成行,很整齐,如连缀在一起。③平生事:这里指向来所追求的功名事业。

1.下列对词中语句的理解,不正确的一项是(???)

A.“雨恨云愁”一句,词人运用拟人的手法,借景抒情,写江南多云多雨令人感到惆怅,以表现词人的心绪。

B.“江南依旧称佳丽”一句表明词人眼中的江南仍有着美丽的景象。“依旧”暗寓了今昔之感, 透露出一种无可奈何的情绪。

C.“水村”两句抓住江南水乡最富地方特色的景物进行细致刻画,展现了一片明丽、温馨的景象。

D.词人遥见“天际征鸿”触发了"平生事"的联想,并将“平生事”凝聚在对“天际征鸿”的睇视中,含蓄而深沉。

2.整首词抒发了词人哪些情感?请结合词句简要分析。

答案以及解析

1.答案:1.D; 2.同意。①颔联一写“鄂渚地形”,一绘“汉阳山色”,融入作者的主观感受,景情融合。②“浮”“渡”二字分别写出长江中沙洲在风涛中起伏浮沉,汉阳的青苍山色居然渡江飞来的情景,具有动态美。③山光水色的动态描写烘托了长江的声威,山色的漫江气势,也表现了诗人心潮的澎湃,健笔写情,气韵生动。

解析:1.本题综合考查理解诗歌内容,赏析诗歌艺术手法的能力。D项,“仙翎”指黄鹤,诗人以偌大的世间却容不了小小的黄鹤,暗示故国已经不堪回首,实际上是抒发故国陆沉、江山易手的悲哀。故选D。

2.本题考查分析诗歌写景特色的能力。 题干要求分析是否“颔联景物描写气韵生动”,先肯定其描写生动,“同意”,接着分析颔联景物描写的气韵特色。“鄂渚地形浮浪动,汉阳山色渡江青”这两句的意思是:长江中的沙洲随着波涛的忽起忽落仿佛也起伏不定。汉阳的山色苍绿,这青翠的山色飞过长江映入对岸人们的眼帘之中。上句写“鄂渚地形”,下句写“汉阳山色”,正是作者登高远目所见的广阔之景,流露出作者对着景物的喜爱之情;其次,动词运用巧妙,“浮”字动感强烈,因水在动荡,江洲也象船只浮在水上一样跟着摇晃,真是奇笔。“渡” 字有超越横飞之势,似乎这山色深谙人性,故意讨人欢喜,就把人们喜爱的颜色主动送上门来,这种拟人手法的运用遂使诗中情意沸溢。这里的“地形”“山色”都烘托了长江的声势,长江的澎湃气势仿佛连整个地形都浮在其上,而山色苍茫一路飞渡长江,更显长江磅礴,山色围合的雄壮气势,有力地表达出诗人内心澎湃起伏的情感,气韵生动。

2.答案:1.B; 2.①表现对远嫁女子不幸命运的深切同情和对统治者对内统治严酷,对外苟且偷安、忍辱求和的不满。②尾联上句直抒胸臆,行路人到此只能报之以叹息,表现出无可奈何之情。下句以景结情,孤魂栖止的崖花野草春秋更替,以花草之无情衬人之有情,意蕴丰富。

解析:1.本题考查鉴赏诗歌的形象、表达技巧和诗人的思想情感的能力。B项,“诗人沿用了杜甫咏王昭君‘环佩空归月夜魂’诗意”错误,诗人反用了杜甫咏王昭君的“环佩空归月夜魂”诗意,一个魂归,一个魂不返。故选B。

2.本题考查分析诗歌的内容、表现手法和诗人的思想情感的能力。题干是“这首诗的尾联表现了诗人怎样的思想情感?是如何表现的”。要把尾联诗人的感情放入全诗中通盘分析,重点注意诗歌中表情达意的重点语句和注释中的内容。该诗表现诗人对远嫁女子不幸命运的深切同情和对统治者对内统治严酷,对外苟且偷安、忍辱求和的不满。解答本题,要结合尾联中的词语和句子分点概括诗人的情感:首先尾联中“空”“自”二字表现了作者对古代和亲远嫁女子境遇的同情与无奈;然后联系颈联“玉颜自古为身累,肉食何人与国谋”的意思自古以来,“肉食者”很少有人为国家富强出谋划策,却让红颜女子遭受远嫁厄运,成为朝廷对外妥协政策的牺牲品,表达对朝廷的不满。表现手法上尾联的上句“空叹息”是直抒胸臆,下句是写景,“岩花野草自春秋”的“自”写出了草木无情衬人之有情,以景结情。

3.答案:1.C; 2.①以景结情(借景抒情、融情于景)。②将岩下流水拟人化,意思是说一切成为历史,只剩山岩下多情的流水,年年从筹笔驿附近流过,仿佛还蕴藏着深情。③表达了诗人对诸葛亮的尊敬怀念、感叹惋惜,以及自身的抑郁不得志之情。

解析:1.本题主要考查鉴赏文学作品的形象、语言、表达技巧和思想感情的能力。C项,“两朝文武之‘恨’”错误,两朝冠剑指诸葛亮,他既管政事,又管军事,是两朝冠剑。所以是诸葛亮之恨谯周。

2.本题考查鉴赏文学作品的表达技巧及思想情感的能力。尾联“唯余岩下多情水,犹解年年傍驿流。” 写岩下流水,借景抒情,将岩下流水拟人化,原本无情的流水也变得如此多情,日日夜夜从筹笔驿附近流过,仿佛在怀念诸葛亮,水尚且如此,更何况人呢?借年年不断的岩下流水表达了诗人对诸葛亮的尊敬怀念之情;昏君庸臣葬送了大好河山徒留遗恨,使诸葛亮一生的努力付之东流,对此事也表现了感叹惋惜之情;结合注释,与诸葛亮相比,诗人自己“十上不第”,更是英雄无路,壮志难酬,这里也表现了诗人自身抑郁不得志之情。

4.答案:1.A; 2.①开头两句用典,是对张可久才气、文思的称赞,赞其是一位才华横溢、文思敏捷的大手笔。②“谁出先生右?”以反问句表述在词林中无人可匹比之意,起到特别强调的作用。③“诗成”三句用典,同时也是排比,赞美张可久的曲作的艺术效果。④最后运用对仗,以张可久的名望之高,影响之大作结。⑤全篇对张可久其人其才其曲其名作了高度概括,表达了对他的仰慕之意。

解析:1.A.“套曲”错,应为“小令”。

2.作者从三个方面表达了自己对张可久的赞赏之情:第一、开头化用杜甫“老气横九州”和黄庭坚“老来忠义气横秋”,用“气横秋”来形容张可久的才气横溢天地。“心驰八表快神游”化用了李白《大鹏赋序》中的语句,用来赞赏他才思敏捷,无处不到。紧接着,词的第二句中用一设问句对张可久的才气作了高度评价:“词林谁出先生右?独占鳌头。”词家中谁能超出先生之上呢?只有先生乃是曲中状元。直接表达了对张可久的高度赞赏。第二、赞颂张可久作品高超的艺术效果。这里化用杜甫称赞李白“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”的这一句诗,又化用李白的《百草歌行》中的一句“时时只见龙蛇走”,再加上“才展山川秀”五字,表现了张可久惊人的艺术表现力,赞赏其极高的艺术造诣。第三、称誉张可久的知名度。最后两句“声传南国,名播中州”说张可久声明已传遍全国,充分说明了他的影响力,也暗含着作者由衷的赞赏之情。

5.答案:1.A;

2.①颈联写窗外竹子的影子在书桌上摇曳,野外泉水叮咚,仿佛流入砚台中,“竹影”与“泉声”表现了弟侄书房环境的清幽。②在纷乱的战争环境中,弟侄仍能静心读书,清幽的景致也是弟侄清静内心的反映。③诗人借此表达了对弟侄勤勉好学、专注求学的态度的赞赏。

解析:1.首句第一个“穷”字并非指“生活贫穷”,而是指“不得志的困境”。“居穷道不穷”是说人处于困境仍注重修养。

2.分析情景交融的妙处,需要明确景物的特征以及景物和人物感情的联系。就景物描写来说,颈联写窗外竹子的影子在书桌上摇曳,野外泉水叮咚,仿佛流入砚台中,“竹影”和“泉声”从视听两个角度表现出弟侄书房环境的清幽。而这种清幽的环境和弟侄在战乱时期依然静心读书、修身养性的心境相符,环境之清幽即人物心境之清幽的体现,诗人借此表达了对弟侄勤勉好学态度的赞赏。

6.答案:1.C; 2.①思家怀亲:“一别四千里”写出远离家乡,“思家”“忆弟”写出亲人分离,思亲情深。 ②恨战乱之久:从“胡骑长驱五六年”“草木变衰”等可见战乱之久。③望早日平定叛乱:尾联写出听到连战告捷的喜讯,更急切盼望平定叛乱。

解析:1.“直接”错,此处为叙事抒情,应是委婉曲折地表达情思。

2.首先从题目“恨别”看,诗人远离家乡和亲人,应该有对家人和亲人的思念。首联“一别四千里”写远离家乡,颈联“思家”“忆弟”写亲人离散,颔联下句“兵戈阻绝”写诗人无法回乡,也无法见到亲人,正好证明了这一点。而题目之“恨”,正是由不得归乡而生发的痛苦。其次从“胡骑长驱五六年”“草木变衰”等可见战乱之久,诗人对此痛恨不已。最后尾联“司徒急为破幽燕”,“急”字不光写司徒之急切,更写出诗人自己在听到战事告捷的消息后渴望早日平叛的急切心情。

7.答案:1.C; 2.对自己官场不得志的抑郁和不满。

颈联说朝廷对天下打开了大门而自己仕途难进,其实是反嘲自己不获重用,表达了不得志的抑郁。

尾联写自己的同窗好友都在朝廷做了大官,看似称赞居高位者必有其材,实则表露自己对未受重用的不满。

解析:1.朱绂久惭官济借与“是对为官已久却未得重用的痛心。

2. “霄汉几多同学伴,可怜头角尽卿材”中“霄汉”比喻身居高位,“头角”,比喻人的气质才华。看当初那么多的同窗好友都在朝廷做了大官,令人艳羡的他们都头角峥嵘,个个都是三公九卿的人选。作者通过写朝中旧友身受重用,表现自己满腹才华而不被重用,满含着哀怨慨叹。

8.答案:1.C; 2.①壮志难酬的惆怅:借天边鸿雁展翅高飞,表现自己屡遭贬谪而不能大展宏图的苦闷。②知音难觅的抑郁:“谁会凭栏意”表达了词人心志无人可诉的痛苦。③客居异乡的孤独:词人赋异乡江南雨云以“恨”“愁”,足见心中郁积着深沉的愁闷。

解析:1.C项,展现的是寂寥、萧瑟的景象。

2.解答该题,应当结合整首诗的内容考虑,另外还要联系作者的身世生平。本词中,“天际征鸿”“平生事,此时凝睇,谁会凭栏意”等词语,表现了壮志难酬的惆怅、知音难觅的抑郁、客居异乡的孤独。