岳麓版高二历史下学期 期中测试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 岳麓版高二历史下学期 期中测试卷(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 195.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-01-18 14:45:45 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

高二历史期中试题

(满分100分,答题时间60分钟)

一、单项选择题(共50分,每题2.5分)

1.据《史记·殷本纪》载:“帝乙长子曰微子启,启母贱,不得嗣。少子辛,辛母正后,辛为嗣。帝乙崩,子辛立,是为帝辛,天下谓之纣。”据此可知( )

A.商朝初期“家天下”制度开始形成

B.商朝末期“分封制”已经走向成熟

C.商朝初期“中央集权制度”正式确立

D.商朝末期实行了“嫡长子继承制”

2.西周时,周王通过婚姻关系与异姓诸侯建立血缘联系。周王照例称同姓诸侯为伯父或叔父,称异姓诸侯为伯舅或叔舅。这反映了( )

A.中央与地方政治联系的加强

B.忠孝一致的伦理道德观念

C.分封制度与宗法制度的结合

D.王权与神权形成紧密联系

3.西周以前,贵族社会流行一夫多妻婚姻;西周时期,一夫多妻制被一夫一妻多妾制取代。这一变化的主要影响是( )

A.强化周天子的权威

B.增强权力传承的稳定性

C.降低了女性的地位

D.削弱了贵族的特权地位

4.有史学家认为,西周社会与商代一样,仍是由贵族、平民、奴隶三大阶级构成的。与商代不同的是,西周贵族内部有更细的等级划分,等级的色彩尤其明显。对产生这种现象的原因解释合理的是( )

A.分封制使周王处于天下共主的地位

B.宗法制进一步细化了西周贵族等级

C.世袭制造成了贵族把持政权的局面

D.神权与王权的结合神化了西周王权

5.《史记》载:“成王少,周初定天下,周公恐诸侯畔周,公乃摄行政当国。管叔、蔡叔群弟疑周公,与武庚(前商朝贵族)作乱,畔周。周公奉成王命,伐诛武庚、管叔,放蔡叔。以微子开代殷后,国于宋。”材料旨在说明( )

A.周代分封古代帝王的后代维护统治

B.周初统治尚不稳固,分封制受到冲击

C.西周初期中央集权雏形已开始出现

D.宗法秩序受到冲击,周天子权威衰落

6.秦始皇规定,全国政务系统下的主要官员全由皇帝任命,收入按等级进行分拨。这种做法( )

A.否定了传统的血缘政治

B.沿袭了商周以来的等级制度

C.确立了家国同构的格局

D.推动了中央集权制度的形成

7.有史学家说:“秦朝推行的郡县制,奠定了中国地方行政体系的基础,使国家观念深入边远地区。”这表明郡县制( )

A.消除了地方武装割据的条件

B.保证了中国封建国家的统一

C.在秦朝主要实行于边远地区

D.有利于“大一统”国家的形成

8.朝议是中国古代政治制度的重要内容,朝议有廷议和集议之分。有争议当朝议论,皇帝从诸多争议中选择一种意见,是为廷议;皇帝不在场,而是“下其议”于百官,最后汇总于皇帝,是为集议。朝议制度( )

A.便于皇帝集思广益

B.易造成权臣的专政

C.是君权衰微的产物

D.标志着君主制确立

9.在西汉,刺史每年八月“巡行所部郡国”;郡守“常以春行所主县”,“秋冬遣无害吏”审察案情;至于临时突击督察,大多于突发的案情或农民起义的发生,如武帝时派绣衣御史去镇压农民起义,派遣司隶校尉“补巫蛊,督大奸猾”。这说明西汉时期( )

A.基本继承了秦朝的监察制度

B.监察方式具有多样性和灵活性

C.刺史的设立加强了中央集权

D.汉武帝扩大了郡守的履职权限

10.据史书记载,汉景帝欲立皇后兄长为侯,丞相周亚夫以“高帝约:非刘氏不得王,非有功不得侯,不如约,天下共击之”对之,汉景帝“默然而沮”。这一记载说明汉初

( )

A.官员争权夺利现象严重

B.外戚干政局面得到扭转

C.中央注重加强地方管理

D.君主行使权力受到限制

11.西汉皇帝朝会时,官俸只有六百石的刺史的班序远在官俸两千石的郡国守相之后,但刺史与郡国守相因政务而单独会见时,则要以刺史为尊。这主要是因为 ( )

A.刺史代表中央管理地方

B.郡国守相畏惧刺史权威

C.汉代朝廷礼仪规范混乱

D.刺史职权是皇权的延伸

12.辟举制是汉代人才选拔制度的一种,即由地方长官选拔人才。被辟举的人,被称为举荐者的故吏(也称门下),故吏一经辟置即同家臣,称举荐者为府主、举主,为其效劳,甚至生死相依,同患共难。故吏与府主的出现( )

A.拓宽了人才选拔范围

B.发展了贵族宗法制度

C.稳固了封建人伦秩序

D.催生了魏晋门阀士族

13.唐贞观三年(629年),魏征任门下省给事中,在征兵年龄上坚持依法办事,不同意降低年龄标准,“敕三四出,征(魏征)执奏以为不可”,唐太宗怒而再出敕,“征又不从,不肯署敕”,唐太宗无奈,只得召魏征商量,最后听从了魏征的意见。这说明( )

A.三省六部制利于政治民主化

B.门下省是中央最高决策机构

C.皇帝的独断得到了根本遏制

D.给事中有相对独立的封驳权

14.开元年间,唐玄宗改贞观十道为十五道,每道设立一名固定的监察官员——采访处置使。玄宗后期,在设置节度使的道内出现了集节度使与采访处置使于一身的现象。这一变化( )

A.直接导致了唐朝的灭亡

B.促使藩镇割据的局面形成

C.提高了地方的行政效率

D.削弱了中央对地方的控制

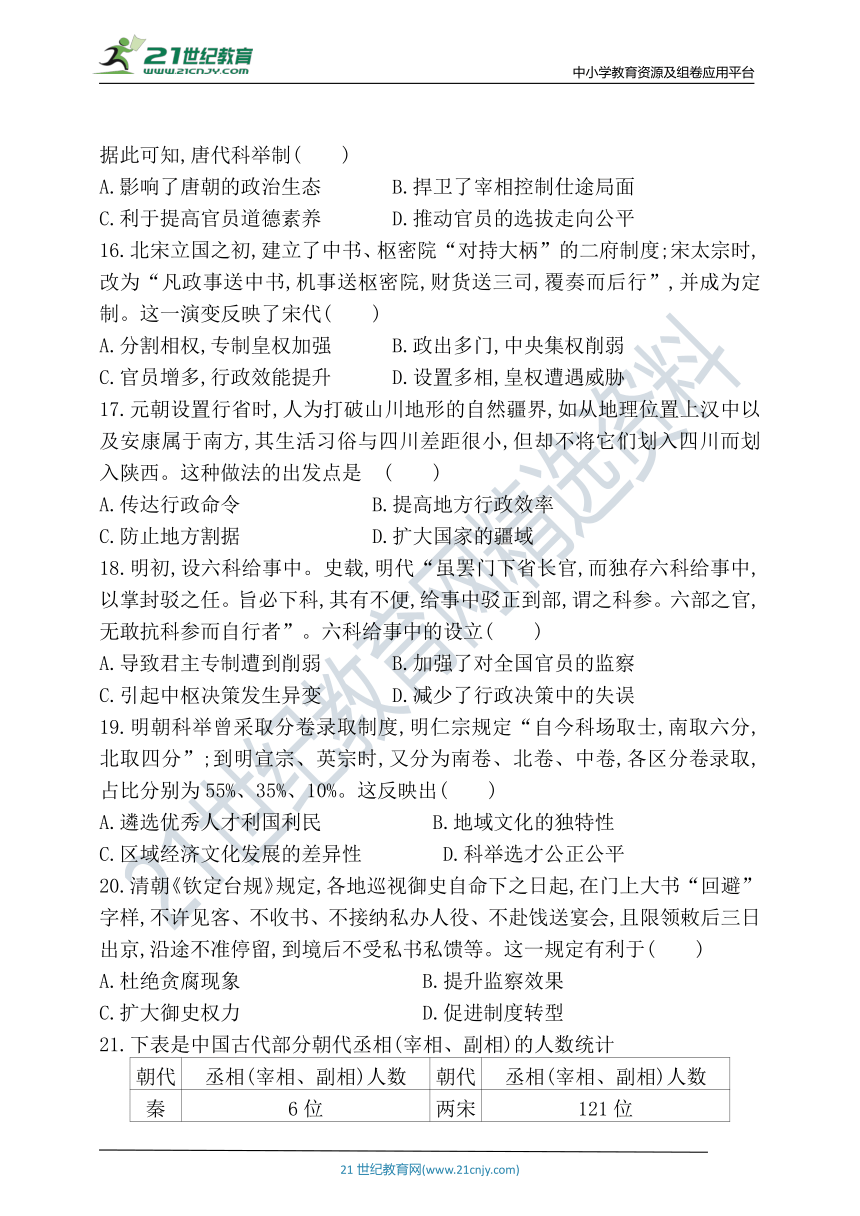

15.下表为唐代后期宰相中科举出身者的人数及其占宰相总人数的比例:

时期

宰相中科举出身的人数

宰相中科举出身者占比(%)

唐宪宗时期

29

56

唐穆宗时期

14

51

唐敬宗时期

7

87

唐文宗时期

24

75

唐武宗时期

15

80

唐宣宗时期

23

87

唐懿宗时期

21

81

据此可知,唐代科举制( )

A.影响了唐朝的政治生态

B.捍卫了宰相控制仕途局面

C.利于提高官员道德素养

D.推动官员的选拔走向公平

16.北宋立国之初,建立了中书、枢密院“对持大柄”的二府制度;宋太宗时,改为“凡政事送中书,机事送枢密院,财货送三司,覆奏而后行”,并成为定制。这一演变反映了宋代( )

A.分割相权,专制皇权加强

B.政出多门,中央集权削弱

C.官员增多,行政效能提升

D.设置多相,皇权遭遇威胁

17.元朝设置行省时,人为打破山川地形的自然疆界,如从地理位置上汉中以及安康属于南方,其生活习俗与四川差距很小,但却不将它们划入四川而划入陕西。这种做法的出发点是 ( )

A.传达行政命令

B.提高地方行政效率

C.防止地方割据

D.扩大国家的疆域

18.明初,设六科给事中。史载,明代“虽罢门下省长官,而独存六科给事中,以掌封驳之任。旨必下科,其有不便,给事中驳正到部,谓之科参。六部之官,无敢抗科参而自行者”。六科给事中的设立( )

A.导致君主专制遭到削弱

B.加强了对全国官员的监察

C.引起中枢决策发生异变

D.减少了行政决策中的失误

19.明朝科举曾采取分卷录取制度,明仁宗规定“自今科场取士,南取六分,北取四分”;到明宣宗、英宗时,又分为南卷、北卷、中卷,各区分卷录取,占比分别为55%、35%、10%。这反映出( )

A.遴选优秀人才利国利民

B.地域文化的独特性

C.区域经济文化发展的差异性

D.科举选才公正公平

20.清朝《钦定台规》规定,各地巡视御史自命下之日起,在门上大书“回避”字样,不许见客、不收书、不接纳私办人役、不赴饯送宴会,且限领敕后三日出京,沿途不准停留,到境后不受私书私馈等。这一规定有利于( )

A.杜绝贪腐现象

B.提升监察效果

C.扩大御史权力

D.促进制度转型

21.下表是中国古代部分朝代丞相(宰相、副相)的人数统计

朝代

丞相(宰相、副相)人数

朝代

丞相(宰相、副相)人数

秦

6位

两宋

121位

西汉

47位

明

4位

唐

182位

清

0位

对此解释合理的是( )

A.中国古代宰相权力持续削弱

B.宰相人数变化反映君主专制加强

C.唐宋时期宰相增多威胁皇权

D.明代宰相人数减少,行政效率提高

22.乾隆元年诏:“国家以经义取士,将以觇(看)士子学力之深浅,器识之淳薄。……当明示以准的,使士子晓然知所别择。”这反映了当时的科场( )

A.应试文章词藻普遍浮华

B.所选人才的来源十分复杂

C.参试人员无所适从

D.选拔人才有统一标准

23.清代前期没有严格意义上的中央财政与地方财政的分野,但有以“起运”“存留”为标志的中央财政与地方财政的划分。“起运”与“存留”实质上就是中央与地方对所征收钱粮按一定比例进行再分配:一部分起解户部及各部寺监,作为国家经费开支之用,一部分存留本地,作为地方经费开支之用。这种做法( )

A.有助于地方社会公共事务的处理

B.使中央与地方的矛盾进一步尖锐

C.说明中央有逐渐加强集权的趋势

D.将地方官员对人民的盘剥合法化

24.雍正帝挑选入职军机处的两位大臣之一是为官谨慎小心的汉族官员张廷玉,另一位是雍正帝的心腹鄂尔泰。这体现出军机处

( )

A.进一步加强了君主专制

B.加剧了君权相权的矛盾

C.进一步促进了民族团结

D.一定程度上制约了皇权

25.据载,从1748年始,奏折与题本成为清朝两种并行的上行文书。中央和地方官员往往用奏折向皇帝密报机密事务,用题本报告一般例行公事。清朝“奏折”制度的创立( )

A.提高了行政效率

B.减少了决策失误

C.确保了政治清明

D.削弱了中枢权力

二、主观题(共50分,其中26题20分,27题15分,28题15分)

26.阅读材料,回答问题

材料一:宋初承袭的是晚唐五代藩镇——支郡——县的政区统辖模式,藩镇之长官节度使是事实上的高层政区首脑。……太祖立国之初,即罢诸强藩典中央之兵,次则集天下精兵于京师,以削弱藩镇之力量。……太宗时削去所有藩镇之支郡,所有统县政区都直属中央。……取消高层政区的后果,是中央难以因地制宜地处理数以百计的统县政区的行政事务,中央政策在地方之执行又缺乏有效监督。后来,转运使成为高层地方行政组织。

——摘编自余蔚《宋代地方行政制度研究》

材料二:大明政权建立之初,地方上承袭了元代的行中书省制度。……明初承袭了元代行省权大且集中的基本特点,“举凡钱粮、兵甲、屯种、漕运军国重事,无不领之”。朱元璋认为这无疑会对其新王朝构成潜在的威胁……便把元代行省的权力一分为三,即以承宣布政使司管理地方政务,提刑按察使司管理司法狱政,都指挥使司掌地方军权。这种做法的缺陷在于地方最高权力向三司分流,从而使地方明显缺乏自己的政治“中枢”,严重影响了地方行政管理的效力,并且过于分权与钳制也不利于中央集权的强化。督抚正是在这种背景下以监察官的面目出现,并在实际行使权力的过程中迅速成为地方政权的最高中枢,弥补了这一“真空”,并凌驾于“三司”之上,总领一省、数省的军政、民政,从而日益走向封疆大吏。

——摘编自史云贵《承袭与变异:明清督抚制度述论》

(1)结合材料和所学知识,宋、明建国之初改变前朝地方制度的相同的原因是什么?分别采取了什么对策?效果如何?(12分)

(2)结合材料和所学知识,概括指出宋、明后来调整地方行政制度的相同原因,并说明宋、明地方行政制度演变的特点。(8分)

27.社会转型期的改革往往影响深远。下面是不同时期,人们对商鞅变法的不同认识与见解。阅读材料,回答问题。

西汉贾谊在《治安策》中认为:“商君遗礼仪,弃仁恩,并心于进取,行之二岁,秦俗日败。故秦人家富子壮则出分,家贫子壮则出赘。”

1898年章太炎时任《昌言报》主笔,发表《商鞅》,认为:(秦统一)“非赢政之能,乃商鞅变法之功”,秦行商鞅法,坚持“法治不变”,“奋六世之余烈,摄制四海,运于掌握之中。”

(1)结合所学知识,说明秦国实施商鞅变法的必要性。(7分)

(2)你赞同上述哪一观点,并说明理由。(8分)

28.阅读材料,回答问题

材料一:1898年,康有为在上光绪帝第五书中,明确提出:“自兹国事付国会议行”,“采择万国律例,定宪法公私之分”。

——袁行霈《中华文明史》

材料二:惟中国风气未开,内外大小多未通达中外之故;惟有乾纲独断,以君权雷厉风行。

——摘自康有为《日本变政考》

(1)依据材料一并结合所学知识,指出康有为上书的主要目的。(7分)

(2)材料二中康有为的主张有何新变化?结合所学知识说明其原因。(8分)

历史答案

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

选项

D

C

B

B

B

A

D

A

B

D

D

D

D

题号

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

选项

D

A

A

C

D

C

B

B

D

A

A

A

(1)原因:前朝地方权力过大,威胁中央集权。

对策:宋朝削夺节度使的权力;派文臣做知州;通判监督知州;转运使管理地方财政;编选禁军。明朝在地方实行三司分权;实行督抚制度。

效果:宋朝防止了藩镇割据局面重演,加强了中央集权;但带来了“积贫积弱”的弊病。明朝防止了地方割据,加强了中央集权;有利于社会的稳定和经济的发展。(12分)

原因:提高行政效率。

特点:统治者在加强中央集权与提高行政效率之间寻求平衡特点;总的趋势是地方权力不断被削弱,中央集权不断强化。(8分)

27.(1)说明:宗法分封制崩溃、井田制瓦解;各国掀起改革运动;秦国力落后,在兼并战争中处于极其不利的地位。(7分)

(2)赞同观点①:商鞅忽视礼仪教化,导致社会风气败坏;推行严刑峻法,遭到反对。

赞同观点②:通过商鞅变法,经济发展,军队战斗力增强,为统一中国奠定了基础。(8分)

28.(1)目的:开国会,定宪法,实行君主立宪,发展资本主义;挽救民族危亡。(7分)

(2)新变化:皇权独断。

原因:民族资产阶级力量弱小;顽固势力强大;传统儒家思想根深蒂固;借鉴日本近代天皇制。(8分)

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

高二历史期中试题

(满分100分,答题时间60分钟)

一、单项选择题(共50分,每题2.5分)

1.据《史记·殷本纪》载:“帝乙长子曰微子启,启母贱,不得嗣。少子辛,辛母正后,辛为嗣。帝乙崩,子辛立,是为帝辛,天下谓之纣。”据此可知( )

A.商朝初期“家天下”制度开始形成

B.商朝末期“分封制”已经走向成熟

C.商朝初期“中央集权制度”正式确立

D.商朝末期实行了“嫡长子继承制”

2.西周时,周王通过婚姻关系与异姓诸侯建立血缘联系。周王照例称同姓诸侯为伯父或叔父,称异姓诸侯为伯舅或叔舅。这反映了( )

A.中央与地方政治联系的加强

B.忠孝一致的伦理道德观念

C.分封制度与宗法制度的结合

D.王权与神权形成紧密联系

3.西周以前,贵族社会流行一夫多妻婚姻;西周时期,一夫多妻制被一夫一妻多妾制取代。这一变化的主要影响是( )

A.强化周天子的权威

B.增强权力传承的稳定性

C.降低了女性的地位

D.削弱了贵族的特权地位

4.有史学家认为,西周社会与商代一样,仍是由贵族、平民、奴隶三大阶级构成的。与商代不同的是,西周贵族内部有更细的等级划分,等级的色彩尤其明显。对产生这种现象的原因解释合理的是( )

A.分封制使周王处于天下共主的地位

B.宗法制进一步细化了西周贵族等级

C.世袭制造成了贵族把持政权的局面

D.神权与王权的结合神化了西周王权

5.《史记》载:“成王少,周初定天下,周公恐诸侯畔周,公乃摄行政当国。管叔、蔡叔群弟疑周公,与武庚(前商朝贵族)作乱,畔周。周公奉成王命,伐诛武庚、管叔,放蔡叔。以微子开代殷后,国于宋。”材料旨在说明( )

A.周代分封古代帝王的后代维护统治

B.周初统治尚不稳固,分封制受到冲击

C.西周初期中央集权雏形已开始出现

D.宗法秩序受到冲击,周天子权威衰落

6.秦始皇规定,全国政务系统下的主要官员全由皇帝任命,收入按等级进行分拨。这种做法( )

A.否定了传统的血缘政治

B.沿袭了商周以来的等级制度

C.确立了家国同构的格局

D.推动了中央集权制度的形成

7.有史学家说:“秦朝推行的郡县制,奠定了中国地方行政体系的基础,使国家观念深入边远地区。”这表明郡县制( )

A.消除了地方武装割据的条件

B.保证了中国封建国家的统一

C.在秦朝主要实行于边远地区

D.有利于“大一统”国家的形成

8.朝议是中国古代政治制度的重要内容,朝议有廷议和集议之分。有争议当朝议论,皇帝从诸多争议中选择一种意见,是为廷议;皇帝不在场,而是“下其议”于百官,最后汇总于皇帝,是为集议。朝议制度( )

A.便于皇帝集思广益

B.易造成权臣的专政

C.是君权衰微的产物

D.标志着君主制确立

9.在西汉,刺史每年八月“巡行所部郡国”;郡守“常以春行所主县”,“秋冬遣无害吏”审察案情;至于临时突击督察,大多于突发的案情或农民起义的发生,如武帝时派绣衣御史去镇压农民起义,派遣司隶校尉“补巫蛊,督大奸猾”。这说明西汉时期( )

A.基本继承了秦朝的监察制度

B.监察方式具有多样性和灵活性

C.刺史的设立加强了中央集权

D.汉武帝扩大了郡守的履职权限

10.据史书记载,汉景帝欲立皇后兄长为侯,丞相周亚夫以“高帝约:非刘氏不得王,非有功不得侯,不如约,天下共击之”对之,汉景帝“默然而沮”。这一记载说明汉初

( )

A.官员争权夺利现象严重

B.外戚干政局面得到扭转

C.中央注重加强地方管理

D.君主行使权力受到限制

11.西汉皇帝朝会时,官俸只有六百石的刺史的班序远在官俸两千石的郡国守相之后,但刺史与郡国守相因政务而单独会见时,则要以刺史为尊。这主要是因为 ( )

A.刺史代表中央管理地方

B.郡国守相畏惧刺史权威

C.汉代朝廷礼仪规范混乱

D.刺史职权是皇权的延伸

12.辟举制是汉代人才选拔制度的一种,即由地方长官选拔人才。被辟举的人,被称为举荐者的故吏(也称门下),故吏一经辟置即同家臣,称举荐者为府主、举主,为其效劳,甚至生死相依,同患共难。故吏与府主的出现( )

A.拓宽了人才选拔范围

B.发展了贵族宗法制度

C.稳固了封建人伦秩序

D.催生了魏晋门阀士族

13.唐贞观三年(629年),魏征任门下省给事中,在征兵年龄上坚持依法办事,不同意降低年龄标准,“敕三四出,征(魏征)执奏以为不可”,唐太宗怒而再出敕,“征又不从,不肯署敕”,唐太宗无奈,只得召魏征商量,最后听从了魏征的意见。这说明( )

A.三省六部制利于政治民主化

B.门下省是中央最高决策机构

C.皇帝的独断得到了根本遏制

D.给事中有相对独立的封驳权

14.开元年间,唐玄宗改贞观十道为十五道,每道设立一名固定的监察官员——采访处置使。玄宗后期,在设置节度使的道内出现了集节度使与采访处置使于一身的现象。这一变化( )

A.直接导致了唐朝的灭亡

B.促使藩镇割据的局面形成

C.提高了地方的行政效率

D.削弱了中央对地方的控制

15.下表为唐代后期宰相中科举出身者的人数及其占宰相总人数的比例:

时期

宰相中科举出身的人数

宰相中科举出身者占比(%)

唐宪宗时期

29

56

唐穆宗时期

14

51

唐敬宗时期

7

87

唐文宗时期

24

75

唐武宗时期

15

80

唐宣宗时期

23

87

唐懿宗时期

21

81

据此可知,唐代科举制( )

A.影响了唐朝的政治生态

B.捍卫了宰相控制仕途局面

C.利于提高官员道德素养

D.推动官员的选拔走向公平

16.北宋立国之初,建立了中书、枢密院“对持大柄”的二府制度;宋太宗时,改为“凡政事送中书,机事送枢密院,财货送三司,覆奏而后行”,并成为定制。这一演变反映了宋代( )

A.分割相权,专制皇权加强

B.政出多门,中央集权削弱

C.官员增多,行政效能提升

D.设置多相,皇权遭遇威胁

17.元朝设置行省时,人为打破山川地形的自然疆界,如从地理位置上汉中以及安康属于南方,其生活习俗与四川差距很小,但却不将它们划入四川而划入陕西。这种做法的出发点是 ( )

A.传达行政命令

B.提高地方行政效率

C.防止地方割据

D.扩大国家的疆域

18.明初,设六科给事中。史载,明代“虽罢门下省长官,而独存六科给事中,以掌封驳之任。旨必下科,其有不便,给事中驳正到部,谓之科参。六部之官,无敢抗科参而自行者”。六科给事中的设立( )

A.导致君主专制遭到削弱

B.加强了对全国官员的监察

C.引起中枢决策发生异变

D.减少了行政决策中的失误

19.明朝科举曾采取分卷录取制度,明仁宗规定“自今科场取士,南取六分,北取四分”;到明宣宗、英宗时,又分为南卷、北卷、中卷,各区分卷录取,占比分别为55%、35%、10%。这反映出( )

A.遴选优秀人才利国利民

B.地域文化的独特性

C.区域经济文化发展的差异性

D.科举选才公正公平

20.清朝《钦定台规》规定,各地巡视御史自命下之日起,在门上大书“回避”字样,不许见客、不收书、不接纳私办人役、不赴饯送宴会,且限领敕后三日出京,沿途不准停留,到境后不受私书私馈等。这一规定有利于( )

A.杜绝贪腐现象

B.提升监察效果

C.扩大御史权力

D.促进制度转型

21.下表是中国古代部分朝代丞相(宰相、副相)的人数统计

朝代

丞相(宰相、副相)人数

朝代

丞相(宰相、副相)人数

秦

6位

两宋

121位

西汉

47位

明

4位

唐

182位

清

0位

对此解释合理的是( )

A.中国古代宰相权力持续削弱

B.宰相人数变化反映君主专制加强

C.唐宋时期宰相增多威胁皇权

D.明代宰相人数减少,行政效率提高

22.乾隆元年诏:“国家以经义取士,将以觇(看)士子学力之深浅,器识之淳薄。……当明示以准的,使士子晓然知所别择。”这反映了当时的科场( )

A.应试文章词藻普遍浮华

B.所选人才的来源十分复杂

C.参试人员无所适从

D.选拔人才有统一标准

23.清代前期没有严格意义上的中央财政与地方财政的分野,但有以“起运”“存留”为标志的中央财政与地方财政的划分。“起运”与“存留”实质上就是中央与地方对所征收钱粮按一定比例进行再分配:一部分起解户部及各部寺监,作为国家经费开支之用,一部分存留本地,作为地方经费开支之用。这种做法( )

A.有助于地方社会公共事务的处理

B.使中央与地方的矛盾进一步尖锐

C.说明中央有逐渐加强集权的趋势

D.将地方官员对人民的盘剥合法化

24.雍正帝挑选入职军机处的两位大臣之一是为官谨慎小心的汉族官员张廷玉,另一位是雍正帝的心腹鄂尔泰。这体现出军机处

( )

A.进一步加强了君主专制

B.加剧了君权相权的矛盾

C.进一步促进了民族团结

D.一定程度上制约了皇权

25.据载,从1748年始,奏折与题本成为清朝两种并行的上行文书。中央和地方官员往往用奏折向皇帝密报机密事务,用题本报告一般例行公事。清朝“奏折”制度的创立( )

A.提高了行政效率

B.减少了决策失误

C.确保了政治清明

D.削弱了中枢权力

二、主观题(共50分,其中26题20分,27题15分,28题15分)

26.阅读材料,回答问题

材料一:宋初承袭的是晚唐五代藩镇——支郡——县的政区统辖模式,藩镇之长官节度使是事实上的高层政区首脑。……太祖立国之初,即罢诸强藩典中央之兵,次则集天下精兵于京师,以削弱藩镇之力量。……太宗时削去所有藩镇之支郡,所有统县政区都直属中央。……取消高层政区的后果,是中央难以因地制宜地处理数以百计的统县政区的行政事务,中央政策在地方之执行又缺乏有效监督。后来,转运使成为高层地方行政组织。

——摘编自余蔚《宋代地方行政制度研究》

材料二:大明政权建立之初,地方上承袭了元代的行中书省制度。……明初承袭了元代行省权大且集中的基本特点,“举凡钱粮、兵甲、屯种、漕运军国重事,无不领之”。朱元璋认为这无疑会对其新王朝构成潜在的威胁……便把元代行省的权力一分为三,即以承宣布政使司管理地方政务,提刑按察使司管理司法狱政,都指挥使司掌地方军权。这种做法的缺陷在于地方最高权力向三司分流,从而使地方明显缺乏自己的政治“中枢”,严重影响了地方行政管理的效力,并且过于分权与钳制也不利于中央集权的强化。督抚正是在这种背景下以监察官的面目出现,并在实际行使权力的过程中迅速成为地方政权的最高中枢,弥补了这一“真空”,并凌驾于“三司”之上,总领一省、数省的军政、民政,从而日益走向封疆大吏。

——摘编自史云贵《承袭与变异:明清督抚制度述论》

(1)结合材料和所学知识,宋、明建国之初改变前朝地方制度的相同的原因是什么?分别采取了什么对策?效果如何?(12分)

(2)结合材料和所学知识,概括指出宋、明后来调整地方行政制度的相同原因,并说明宋、明地方行政制度演变的特点。(8分)

27.社会转型期的改革往往影响深远。下面是不同时期,人们对商鞅变法的不同认识与见解。阅读材料,回答问题。

西汉贾谊在《治安策》中认为:“商君遗礼仪,弃仁恩,并心于进取,行之二岁,秦俗日败。故秦人家富子壮则出分,家贫子壮则出赘。”

1898年章太炎时任《昌言报》主笔,发表《商鞅》,认为:(秦统一)“非赢政之能,乃商鞅变法之功”,秦行商鞅法,坚持“法治不变”,“奋六世之余烈,摄制四海,运于掌握之中。”

(1)结合所学知识,说明秦国实施商鞅变法的必要性。(7分)

(2)你赞同上述哪一观点,并说明理由。(8分)

28.阅读材料,回答问题

材料一:1898年,康有为在上光绪帝第五书中,明确提出:“自兹国事付国会议行”,“采择万国律例,定宪法公私之分”。

——袁行霈《中华文明史》

材料二:惟中国风气未开,内外大小多未通达中外之故;惟有乾纲独断,以君权雷厉风行。

——摘自康有为《日本变政考》

(1)依据材料一并结合所学知识,指出康有为上书的主要目的。(7分)

(2)材料二中康有为的主张有何新变化?结合所学知识说明其原因。(8分)

历史答案

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

选项

D

C

B

B

B

A

D

A

B

D

D

D

D

题号

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

选项

D

A

A

C

D

C

B

B

D

A

A

A

(1)原因:前朝地方权力过大,威胁中央集权。

对策:宋朝削夺节度使的权力;派文臣做知州;通判监督知州;转运使管理地方财政;编选禁军。明朝在地方实行三司分权;实行督抚制度。

效果:宋朝防止了藩镇割据局面重演,加强了中央集权;但带来了“积贫积弱”的弊病。明朝防止了地方割据,加强了中央集权;有利于社会的稳定和经济的发展。(12分)

原因:提高行政效率。

特点:统治者在加强中央集权与提高行政效率之间寻求平衡特点;总的趋势是地方权力不断被削弱,中央集权不断强化。(8分)

27.(1)说明:宗法分封制崩溃、井田制瓦解;各国掀起改革运动;秦国力落后,在兼并战争中处于极其不利的地位。(7分)

(2)赞同观点①:商鞅忽视礼仪教化,导致社会风气败坏;推行严刑峻法,遭到反对。

赞同观点②:通过商鞅变法,经济发展,军队战斗力增强,为统一中国奠定了基础。(8分)

28.(1)目的:开国会,定宪法,实行君主立宪,发展资本主义;挽救民族危亡。(7分)

(2)新变化:皇权独断。

原因:民族资产阶级力量弱小;顽固势力强大;传统儒家思想根深蒂固;借鉴日本近代天皇制。(8分)

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录