部编版高中语文上册第八单元阶段检测(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版高中语文上册第八单元阶段检测(word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 28.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-16 17:13:24 | ||

图片预览

文档简介

阶段检测(八)

(测试范围:第七单元)

时间:120分钟 分值:100分

一、语言文字运用(共15分)

1.下列各句中,没有错别字且加点字的注音全都正确的一项是( )(3分)

A.我国传统的档(dàng)案学,经历了一个孕育、形成和发展的渐进过程,通过古代朴素的档案文献编纂(zhuàn)理论得以体现,但研究档案的管理思想存在不少缺憾。

B. 新型冠(guàn)状病毒肺炎彻底打乱了人们的生活,仿佛午夜时分一块巨石投入平静的湖水,震耳欲聋,令人惊悚(sǒng),全国人民众志成城与这疫情打起了阻击战。

C.中国跻(jī)身世界前列后,少不了被人评头品足,对此我们要保持平常心,别人说我们好,不必欣喜若狂、欢心鼓舞;讲我们不好,也不必颦眉蹙(cù)额、忧心如焚。

D.世事纷扰,人生坎坷。在这纷繁芜(wú)杂的现实中,独处让人摈(bìn)弃各种陈规陋习,让心灵从尘嚣转向淡泊,它让思想在天空里翱翔,让智慧在跋涉中提升。

阅读下面的文字,完成2~3题。(4分)

【甲】当飞机慢慢向那广袤的大地靠近时,透过舷窗,我们看到格子般齐整的草栏,还有散落在黄绿色草地上的星星点点的白色及其蜿蜒交错的碧蓝的河流,恍然间仿佛天地连接。这秀色可餐的景象让人心旷神怡,我们被融入一望无际的绿海。才出市区,坐在车里,听着草原歌曲,两侧是一望无际的大草原。草原的开阔和繁荣松弛了我们的襟怀,而散落在草原处处的群、马群和牛群又叫我们感到生活的平静与恬适。

【乙】给游客留下深刻的回忆,最壮观的当然是被誉为天下“第一曲水”的莫日格勒河。放眼望去,河床如刀砍斧凿,曲曲折折地镌刻在平坦的草原上,铿锵的节奏和跌宕的旋律击破了草原的空旷和静谧,令人慨叹大自然怎么这样神奇。这是什么样的艺术家也构思不出的画面,真是让人流连忘返。

【丙】回程在离景点不远的山坡上,看到漫山遍野的绵羊在吃草,几匹野马在奔驰,还有几座大小不一的蒙古包……在落日余晖的照映下,都披上了一层金色。

2.文段中加点的词,运用不正确的一项是( )(3分)

A.及其 B.秀色可餐 C.镌刻 D.流连忘返

3.文段中画线的甲、乙、丙句,标点有误的一项是( )(1分)

A.甲 B.乙 C.丙

4.下列各句中,没有语病的一项是( )(3分)

A.这些年来,随着城市化进程的加快和老旧社区景观改造项目的推进,越来越多的街心公园藏身于大城市的街巷中,弥补了城市步行环境欠佳、活动场所不足的局限。

B.现行体育中考的弊端已非常明显——在应试化的体育教学中,学生倾向于短期突击为主,学校也专攻考试项目,兴奋剂也容易大行其道,这样就无法真正提升学生体质。

C.像《中国新歌声》这类“零门槛”的节目,让任何一个拥有音乐梦想的普通人,都可以一展歌喉,也让我们懂得,平凡人成就自我的关键在于相信梦想,敢于创造奇迹。

D.国家海洋局表示,通过《诗经》《三国演义》《帝王年号》三个命名体系方案进行对比研究,我国最终将以体现中华文化的《诗经》作为大洋海底地理实体命名体系。

5.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。(5分)

读书要有中心,① 。比如看史书,假定注意的中心是教育与政治的关系,则全书中所有关于这问题的史实都被这中心联系起来,自成一个系统。以后读其他书籍如经子专集之类,自然也常遇着关于政教关系的事实与理论,它们也自然归到从前看史书时所形成的那个系统了。一个人心里可以同时有许多系统中心,如一部字典有许多“部首”,每得一条新知识,就会依物以类聚的原则,② ,就如拈新字贴进字典里去,是人旁的字都归到人部,是水旁的字都归到水部。大凡零星片段的知识,不但易忘,而且无用。每次所得的新知识必须与旧有的知识联络贯穿,这就是说,③ 归聚到一个系统里去,才会生根,才会开花结果。

二、现代文阅读(共15分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

平凡的世界(节选)

路遥

1975年二、三月间,一个平平常常的日子,细蒙蒙的雨丝夹着一星半点的雪花,正纷纷淋淋地向大地飘洒着。时令已快到惊蛰,黄土高原严寒而漫长的冬天看来就要过去,但那真正温暖的春天还远远地没有到来。

唉,尽管上这学是如此艰难,但孙少平内心深处还是有一种说不出的高兴滋味。他现在已经从山乡圪崂里来到了一个大世界。对于一个贫困农民的儿子来说,这本身就是一件多么了不起的事啊!

每天,只要学校没什么事,孙少平就一个人出去在城里的各种地方转:大街小巷,城里城外,角角落落,反正没去过的地方都去。他在这其间获得了无数新奇的印象,甚至觉得弥漫在城市上空的炭烟味闻起来都是别具一格的。当然,许许多多新的所见所识他都还不能全部理解,但所有的一切无疑都在他的精神上产生了影响。透过城市生活的镜面,他似乎更清楚地看见了他已经生活过十几年的村庄——在那个他所熟悉的古老的世界里,原来许多有意义的东西,现在看起来似乎有点平淡无奇了。而那里许多本来重要的事物过去他却并没有留心,现在倒突然如此鲜活地来到了他的心间。

除过这种漫无目的的转悠生活,他现在还养成了一种看课外书的习惯。这习惯还是在上初中的最后一年开始的。有一次他去润生家,发现他们家的箱盖上有一本他妈夹鞋样的厚书,名字叫《钢铁是怎样炼成的》。润生妈同意后,他就拿着这本书匆匆地回到家里,立刻看起来。他一下子就被这书迷住了。记得第二天是星期天,本来往常他都要出山给家里砍一捆柴;可是这天他哪里也没去,一个人躲在村子打麦场的麦秸垛后面,贪婪地赶天黑前看完了这书。保尔柯察金,这个普通外国人的故事,强烈地震撼了他幼小的心灵。

天黑严以后,他还没有回家。他一个人呆呆地坐在禾场边上,望着满天的星星,听着小河水朗朗的流水声,陷入了一种说不清楚的思绪之中。这思绪是散乱而飘浮的,又是幽深而莫测的。他突然感觉到,在他们这群山包围的双水村外面,有一个辽阔的大世界。而更重要的是,他现在朦胧地意识到,不管什么样的人,或者说不管人在什么样的境况下,都可以活得多么好啊!在那一瞬间,生活的诗情充满了他十六岁的胸膛。他的眼前不时浮现出保尔瘦削的脸颊和他生机勃勃的身姿。他那双眼睛并没有失明,永远蓝莹莹地在遥远的地方兄弟般地望着他。当然,他也永远不能忘记可爱的富人的女儿冬妮娅。她真好。她曾经那样地热爱穷人的儿子保尔。少平直到最后也并不恨冬妮娅。他为冬妮娅和保尔的最后分手而热泪盈眶。他想:如果他也遇到一个冬妮娅该多么好啊!

这一天,他忘了吃饭,也没有听见家人呼叫他的声音。他忘记了周围的一切,一直等到回到家里,听见父亲的抱怨声和看见哥哥责备的目光,在锅台上端起一碗冰凉的高粱米稀饭的时候,他才回到了他生活的冷酷现实中……

从此以后,他就迷恋上了小说,尤其爱读苏联书。在来高中之前,他已经看过了《卓娅和舒拉的故事》,而在他眼下的生活中,实际上还有一件令他无法言明的、给他内心带来一丝温暖和愉快的小小的事情。这件事实际上我们已经知道了,这就是:每天吃饭的时候,在众人散尽而他一个人去取自己那两个黑馍——每当这样的时候,他总能看见另外一个人做同样一件事。

当然,在起先的时候,他和那个叫郝红梅的女生都是毫不相干地各自拿了自己的馍就离开了。不知是哪一天,她走过来的时候,看了他一眼。他也看了她一眼。尽管谁也没说话,但实际上说了。人们在生活中常常有一种没有语言的语言。从此以后,这种眼睛的“交谈”就越来越多了。孙少平发现,郝红梅实际上是班里最漂亮的女生。只是因为她穿戴破烂,再加上一脸菜色,才使得所有的人都没有发现这一点。唉,谁没有经过这样的年龄呢?在这个维特式的骚动不安的年龄里,异性之间任何微小的情感,都可能在一个少年的内心掀起狂风巨浪!

他们用眼睛这样“交谈”了一些日子后,终于有一天,她取完那两个黑面馍,迟疑地走到他跟前,小声问他:“那天,老师没收了你的那本书,叫什么名字?”

“《红岩》。我在县文化馆借的。”他拿黑面馍的手微微抖着,回答她。她离他这么近,他再也不敢看她了。他很不自在地把头低下,看着自己手里的那两个黑东西。

“那里面有个江姐……”她本来不紧张,但看他这样不自在,声音也有点不自然了。

他赶忙说:“是。后来牺牲了……很悲壮!”他添加了一个自认为很出色的词,头仍然低着。

“还有一个双枪老太婆。”她又说。

“你也看过这书?”他现在才敢抬起眼皮看了她一眼。“我没看过。以前听我爸说过里面的故事。”

“你爸?你爸看过?”

“嗯。”

“你爸在?……”少平显然有点惊讶这位穿戴破烂的女生,她父亲竟然看过《红岩》,因此弄不明白她父亲是干什么的了。

“我爸是农民,成分不好,是地主,不,我爷爷是地主,所以……”

“那你爸上过学?”

“我爸没上过。我爷上过。我爸的字是我爷教的。我爷早死了……我没看过《红岩》小说,但我会唱《红岩》歌剧里的歌。

我的名字就是我爸从这歌词里面取的。那歌剧里有一句歌词是:红岩上,红梅开……”

她这样轻声慢语地说着,他呆呆地听着。

她突然红着脸说:“你的书还了没有?”

他说:“还没。”

“能不能借我看一下?”

“能!”他爽快地回答。于是,第二天他就把书交到了她的手里。

在这以后,只要孙少平看过的书,就借给郝红梅看。无论是他给她借书,还是她给他还书,两个人不约而同地都是悄悄进

行的。他们都知道,一个男生和一个女生这样过分亲密的交往,如果让班里的同学们发现了,会引起什么样的反响——那他们也就别想安宁地过日子了!

(选自《平凡的世界》,有删改)

6.结合文本,概括孙少平高兴的事。(3分)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.简析文中画线部分的语言特点。(3分)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

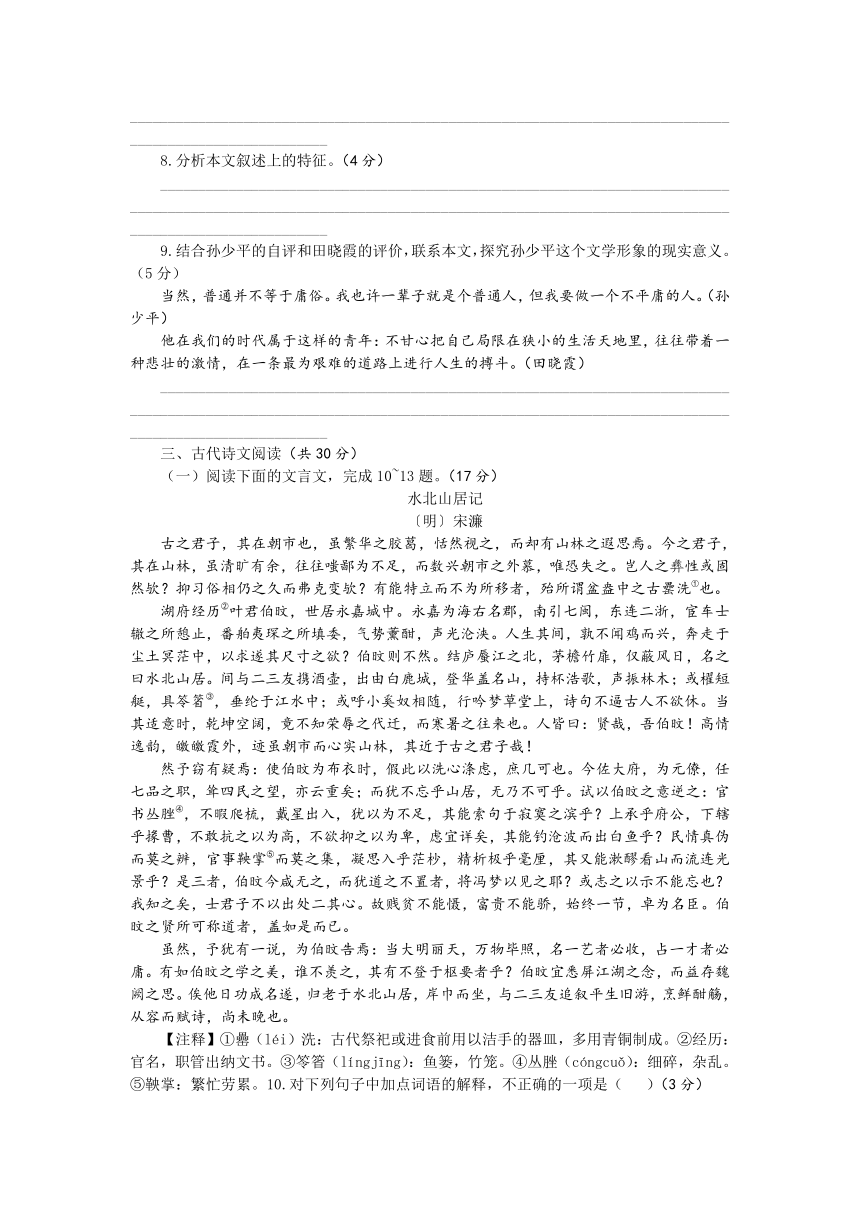

8.分析本文叙述上的特征。(4分)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.结合孙少平的自评和田晓霞的评价,联系本文,探究孙少平这个文学形象的现实意义。(5分)

当然,普通并不等于庸俗。我也许一辈子就是个普通人,但我要做一个不平庸的人。(孙少平)

他在我们的时代属于这样的青年:不甘心把自己局限在狭小的生活天地里,往往带着一种悲壮的激情,在一条最为艰难的道路上进行人生的搏斗。(田晓霞)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

三、古代诗文阅读(共30分)

(一)阅读下面的文言文,完成10~13题。(17分)

水北山居记

〔明〕宋濂

古之君子,其在朝市也,虽繁华之胶葛,恬然视之,而却有山林之遐思焉。今之君子,其在山林,虽清旷有余,往往嗤鄙为不足,而数兴朝市之外慕,唯恐失之。岂人之彝性或固然欤?抑习俗相仍之久而弗克变欤?有能特立而不为所移者,殆所谓盆盎中之古罍洗①也。

湖府经历②叶君伯旼,世居永嘉城中。永嘉为海右名郡,南引七闽,东连二浙,宦车士辙之所憩止,番舶夷琛之所填委,气势薰酣,声光沦浃。人生其间,孰不闻鸡而兴,奔走于尘土冥茫中,以求遂其尺寸之欲?伯旼则不然。结庐蜃江之北,茅檐竹扉,仅蔽风日,名之曰水北山居。间与二三友携酒壶,出由白鹿城,登华盖名山,持杯浩歌,声振林木;或櫂短艇,具笭箵③,垂纶于江水中;或呼小奚奴相随,行吟梦草堂上,诗句不逼古人不欲休。当其适意时,乾坤空阔,竟不知荣辱之代迁,而寒暑之往来也。人皆曰:贤哉,吾伯旼!高情逸韵,皦皦霞外,迹虽朝市而心实山林,其近于古之君子哉!

然予窃有疑焉:使伯旼为布衣时,假此以洗心涤虑,庶几可也。今佐大府,为元僚,任七品之职,耸四民之望,亦云重矣;而犹不忘乎山居,无乃不可乎。试以伯旼之意逆之:官书丛脞④,不暇爬梳,戴星出入,犹以为不足,其能索句于寂寞之滨乎?上承乎府公,下辖乎掾曹,不敢抗之以为高,不欲抑之以为卑,虑宜详矣,其能钓沧波而出白鱼乎?民情真伪而莫之辨,官事鞅掌⑤而莫之集,凝思入乎茫杪,精析极乎毫厘,其又能漱醪看山而流连光景乎?是三者,伯旼今咸无之,而犹道之不置者,将冯梦以见之耶?或志之以示不能忘也?我知之矣,士君子不以出处二其心。故贱贫不能慑,富贵不能骄,始终一节,卓为名臣。伯旼之贤所可称道者,盖如是而已。

虽然,予犹有一说,为伯旼告焉:当大明丽天,万物毕照,名一艺者必收,占一才者必庸。有如伯旼之学之美,谁不羡之,其有不登于枢要者乎?伯旼宜悉屏江湖之念,而益存魏阙之思。俟他日功成名遂,归老于水北山居,岸巾而坐,与二三友追叙平生旧游,烹鲜酣觞,从容而赋诗,尚未晚也。

【注释】①罍(léi)洗:古代祭祀或进食前用以洁手的器皿,多用青铜制成。②经历:官名,职管出纳文书。③笭箵(língjīng):鱼篓,竹笼。④丛脞(cóngcuǒ):细碎,杂乱。⑤鞅掌:繁忙劳累。10.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )(3分)

A.抑习俗相仍之久而弗克变欤? 抑:或者

B.试以伯旼之意逆之 逆:推测

C.名一艺者必收 名:出名

D.而益存魏阙之思 魏阙:(指代)朝廷

11.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是( )(3分)

A.有能特立而不为所移者 缙绅而能不易其志者

B.以求遂其尺寸之欲 退论书策以舒其愤

C.无乃不可乎 夫庸知其年之先后生于吾乎

D.从容而赋诗 侣鱼虾而友麋鹿

12.下列对原文有关内容的概括和赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.作者认为古之君子身在朝市,常有身在山林的想法;今之君子身在山林,而心慕朝市。据此,当时的人都认为伯旼就是古之君子。

B.伯旼值得称道的地方在于不因为出仕或退隐改变心志,贫贱不能令其恐惧,富贵不能令其自满,操守始终如一,超越众人而成为名臣。

C.文章认为伯旼的行为还值得商榷:担任经历一职,职掌出纳文书,作为一名地方官,身负一方百姓的重望,不能耽于山水之乐。

D.末段以议论的笔调建议伯旼应打消寄情自然的念头,多一些为朝廷做事的心思。功成名就后再辞官回到水北山居养老,过潇洒从容的生活。

13.把文中画线的句子译成现代汉语。(8分)

(1)使伯旼为布衣时,假此以洗心涤虑,庶几可也。(4分)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)是三者,伯旼今咸无之,而犹道之不置者,将冯梦以见之耶?(4分)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(二)阅读下面两首诗,完成14~15题。(7分)

别老母①

〔清〕黄景仁

搴帷拜母河梁去,白发愁看泪眼枯。

惨惨柴门风雪夜,此时有子不如无!

别内

〔清〕黄景仁

几回契阔喜生还,人老凄风苦雨间。

今夜别君无一语,但看堂上有衰颜。

【注】①此诗作于乾隆三十六年(1771)黄景仁二十三岁时。这年春天,诗人离家至秀水(今浙江嘉兴),随后赴安徽。《别老母》与《别内》即作于此次离家时。

14.这两首诗语言明白如话却感人至深,诗歌均完全采用_______________手法,抒写了与亲人分别时_______________的情感。(2分)

15.绝句通常分为前后两半,在统一结构中力求变化,更有利于表情达意。请比较两首诗的结构特点。(5分)

(三)古诗文默写。(6分)

16.补写出下列名篇名句的空缺部分。(只选3小题)

(1)寄蜉蝣于天地,_____________。哀吾生之须臾,______________。(苏轼《赤壁赋》)

(2)其声呜呜然,_______________,如泣如诉,余音袅袅,______________。(苏轼《赤壁赋》)

(3)骐骥一跃,______________________;驽马十驾,___________________。(荀子《劝学》)

(4)乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。________________,_______________。(苏轼《念奴娇赤壁怀古》)

(5)是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,_____________,___________,如是而已。(韩愈《师说》)

四、作文(40分)

17.阅读下面文字,根据要求作文。

有两家人在路边看见了乞丐,走在前面的一对父母对他们的孩子说:“你不好好读书的话,将来会像他这样。”走在后面的

一对父母却对他们的孩子说:“你要好好读书,将来让这些人都能有工作。”

读了上面的文字,你有怎样的体验和思考?请结合材料,写一篇文章。

【要求】(1)角度自选,立意自定,题目自拟。(2)明确文体,不得写成诗歌。(3)不得少于800字。(4)不得抄袭、套作。

(拟题:王学华)

阶段检测(八)

1.D 【解析】A“. 编纂”中的“纂”应读“zuǎn”;“冠”应读 “ɡuān”;C“. 欢心鼓舞”应为“欢欣鼓舞”。

2.A 【解析】A“. 及其”改为“以及”,及其:和他的;“以

论的语言,如“在这个维特式的骚动不安的年龄里,异性之间任何微小的情感,都可能在一个少年的内心掀起狂风巨浪 ”流露出作者对青年人自然情愫的认同。④以对话推

及”表示并列关系,和。

3.B 【解析】“第一曲水”应改为为“天下第一曲水”

4.C 【解析】A. 搭配不当,“弥补”与“局限”不搭配,可 将“局限”改为“缺陷”;B“. 倾向于短期突击为主”句式杂糅,应为“倾向于……”或“以……为主”;D. 成分残缺,“通过”后加“对”。

5.①有中心才易有系统组织 ②归到它的性质相近的系统里去 ③必须围绕一个中心

6.①来到县城,获得新的见识;②看课外书,打开心灵世界;③同郝红梅交往,感到温暖。(3 分,每点1 分)

7.①运用一系列的动词“坐”“望”“听”“陷入”,慢镜头呈现人物表现,生动形象地写出孙少平进入一种读书后的 “忘我”状态。②运用感叹句,反复递进语气,如“不管什么样的人,或者说不管人在什么样的境况下,都可以活得多么 好啊!”强烈地表达出保尔的故事对孙少平心灵的震撼。

③运用对比手法,将“群山包围的双水村”与外面“辽阔的大世界”进行对比,突出外面世界的迷人。④运用朴实的抒情性语言,简练准确地描绘了黄昏景色,创造情景互渗的画面,烘托出了孙少平沉浸在书籍为他开启的全新精神世界。 8.①运用全知视角,第三人称叙事,不受叙述者约束,

全方位展现小说人物经历和思想变化。②运用插叙,交代了孙少平初中时期就养成了阅读小说的习惯,丰富了小说的内容,完善了小说的情节链条。③在叙述中插入作者议

动叙述,简化了情节结构,大大缩减了文章的篇幅。

9.①孙少平是一位走出闭塞山村来到城里上学的农民子弟的形象。他出身贫寒,物质条件差,每天就两个黑高粱面馍,维持艰难的生存;但是因求学走出闭塞的山村,来到县城打开了眼界;又因为通过不断地读书,丰富了他的精神世界。这样的经历,让他获得生命的自信,使他觉得生活是有意义的。(结合文本,概括分析人物形象)②孙少平的形象具有一定的社会性。他走的是上世纪70 年代中期之后,很多农民子弟都曾走过的路。这些农家子弟经历了农村大变革,尽管大多数仍是普通人,但是因为不断的精神追求,注定他们的人生平凡但是绝不平庸。(结合时代背景,从个体到群类分析人物形象的意义)③孙少平这个人物作为苦难奋斗者形象具有普遍意义。无论时代如何变迁,在现代文明社会里,人似乎都面临着一种矛盾的人生状态。他的拼搏精神激励了许许多多生活在社会底层的、平凡的、普通的青年,使他们凭借自己脚踏实地的劳动去奋斗,以实现自己崇高的人生价值。(跨越时空的普遍意义)

10.C 【解析】名:拥有

11.B 【解析】A. 助词,用在动词后,可译为“ …… 的人”;助词,定语后置的标志。B. 两句中的“以”均为表目的的连词。C. 句末语气词,表揣度语气,译为“吧”;表反问语气,译为“呢”。D. 连词,表修饰;连词,表并列。

12.A 【解析】“当时的人都认为伯旼就是古之君子”有

误,当时人们认为“近于”,作者则对其提出委婉的批评。

13.见译文

14.白描 哀伤(悲伤、怨离伤别)

15(. 1)《别老母》:由实入虚,先叙述(描写)后抒情。前两句为侧重叙述(描写),“搴帷拜母”的具体细节和“白发” “泪眼”的母亲形象令人动容,后两句重在抒情,在“风雪夜” 的悲惨的气氛中直抒不能侍奉老母的伤痛心情。

(2)《别内》:先虚后实,先抒情后叙述。前两句从期待

(想象)久别后的重逢喜悦之情为起笔,反衬每次离家都凄风苦雨,如同生离死别,后两句实写临别在即,相顾无言的实况和未老先衰之实貌。(3 分)

16.(1)渺沧海之一粟 羡长江之无穷 (2)如怨如慕 不绝如缕 (3)不能十步 功在不舍 (4)江山如画一时多少豪杰 (5)闻道有先后 术业有专攻

17. 略

参考译文:古代的君子,他们身在朝市,虽然(面对)繁华纷乱,却能安然自得地看待,却常有身处山林的遐想。如今的君子,他们身处山林,虽然(山林)清静空阔有余,(他们)常常不屑地认为不够,多有对山林之外朝市的向往之意,唯恐失去。难道人的常性或许原本就是这样吗?还是习俗沿袭久远不能够改变呢?有坚定的志向操守而不被改变的人,大概就像是所说的凡庸粗俗器物中的尊贵器物吧。湖府经历叶伯旼,世代居住在永嘉城中。永嘉是海右

著名的郡县,南边连通七闽,东边与二浙相接,是官宦士子

的车马歇息之所,外国的商船珍宝纷集之处,气势盛大,声名深入人心。人们生活在其中,谁不是听到鸡鸣便起,在昏暗无涯的尘世中奔走,来追逐自己小小的欲望?伯旼却不是这样。在蜃江的北面建起房舍,茅草的房檐儿、竹制的门扇,仅仅能够遮蔽风日,给它取名为“水北山居”。空闲时与

二三好友带着酒壶,由白鹿城出发,登上著名的华盖山,手持酒杯放声高歌,歌声高亢响彻山林;有时划着小船,准备好鱼篓,在江中垂钓;有时叫上小童仆相随,行吟在梦草堂上,诗句不接近古人不罢休。当他顺心合意时,(感觉)天地空旷辽阔,竟然不知道荣辱变化,寒暑交替。人们都说:贤明啊,叶伯旼!高尚的情趣、超逸的风韵,高洁脱俗,虽然身

在朝市,然而心却归于山林,他真是近于古代的君子啊!

然而我私下却对此存有疑问:假如叶伯旼是平民百姓, 借此来摒除杂念消除忧愁,或许是可以的吧。(但)现在他辅佐上官,身为僚佐,担任七品职务,受四民仰望,也可以说是

(职责)重大啊;然而(他)还不忘山居生活,恐怕不行吧。试着站在叶伯旼的角度来揣测:官府的文书细碎、杂乱,没有时间梳理,披星戴月,早出晚归,还是认为(时间)不够,哪里能有时间在清静的水边寻求佳句呢?上要承命于府公,下

要管辖掾曹,认为上级尊贵不敢违抗,认为下属卑微不想压制,考虑得应该很详尽了,哪里能(有心思)于碧波之中垂钓呢?民情真伪而不能分辨,公事繁忙却不能完成,思考得深远细致,又怎能饮酒观山流连风景呢?这三种情形,叶伯旼

现在都没有,却还说不放弃,(难道)将凭借梦境来实现吗?

或者记载下来以表示自己不能忘怀吗?我知道了:士君子不因为出仕或退隐改变心志,所以贫贱不能(令其)恐惧,富贵不能(令其)自满,操守始终如一,超越(众人而)成为名臣。叶伯旼的贤明之所以值得称道,大概就是这样罢了。

即便如此,我还是有一种想法,向叶伯旼告知:当光华

照耀天宇,万物普照,拥有一技的人一定会被招收,拥有一才的人一定会得到任用。就像叶伯旼美好的才学,谁不羡慕,岂有不被委以重任之理?伯旼应彻底打消寄情自然的念头,多一些为朝廷做事的心思。待他日功成名就,辞官到

水北山居养老,衣着简率不拘,洒脱而坐,与二三好友追述昔日的游览,烹鱼畅饮,从容赋诗,还不晚啊。

(测试范围:第七单元)

时间:120分钟 分值:100分

一、语言文字运用(共15分)

1.下列各句中,没有错别字且加点字的注音全都正确的一项是( )(3分)

A.我国传统的档(dàng)案学,经历了一个孕育、形成和发展的渐进过程,通过古代朴素的档案文献编纂(zhuàn)理论得以体现,但研究档案的管理思想存在不少缺憾。

B. 新型冠(guàn)状病毒肺炎彻底打乱了人们的生活,仿佛午夜时分一块巨石投入平静的湖水,震耳欲聋,令人惊悚(sǒng),全国人民众志成城与这疫情打起了阻击战。

C.中国跻(jī)身世界前列后,少不了被人评头品足,对此我们要保持平常心,别人说我们好,不必欣喜若狂、欢心鼓舞;讲我们不好,也不必颦眉蹙(cù)额、忧心如焚。

D.世事纷扰,人生坎坷。在这纷繁芜(wú)杂的现实中,独处让人摈(bìn)弃各种陈规陋习,让心灵从尘嚣转向淡泊,它让思想在天空里翱翔,让智慧在跋涉中提升。

阅读下面的文字,完成2~3题。(4分)

【甲】当飞机慢慢向那广袤的大地靠近时,透过舷窗,我们看到格子般齐整的草栏,还有散落在黄绿色草地上的星星点点的白色及其蜿蜒交错的碧蓝的河流,恍然间仿佛天地连接。这秀色可餐的景象让人心旷神怡,我们被融入一望无际的绿海。才出市区,坐在车里,听着草原歌曲,两侧是一望无际的大草原。草原的开阔和繁荣松弛了我们的襟怀,而散落在草原处处的群、马群和牛群又叫我们感到生活的平静与恬适。

【乙】给游客留下深刻的回忆,最壮观的当然是被誉为天下“第一曲水”的莫日格勒河。放眼望去,河床如刀砍斧凿,曲曲折折地镌刻在平坦的草原上,铿锵的节奏和跌宕的旋律击破了草原的空旷和静谧,令人慨叹大自然怎么这样神奇。这是什么样的艺术家也构思不出的画面,真是让人流连忘返。

【丙】回程在离景点不远的山坡上,看到漫山遍野的绵羊在吃草,几匹野马在奔驰,还有几座大小不一的蒙古包……在落日余晖的照映下,都披上了一层金色。

2.文段中加点的词,运用不正确的一项是( )(3分)

A.及其 B.秀色可餐 C.镌刻 D.流连忘返

3.文段中画线的甲、乙、丙句,标点有误的一项是( )(1分)

A.甲 B.乙 C.丙

4.下列各句中,没有语病的一项是( )(3分)

A.这些年来,随着城市化进程的加快和老旧社区景观改造项目的推进,越来越多的街心公园藏身于大城市的街巷中,弥补了城市步行环境欠佳、活动场所不足的局限。

B.现行体育中考的弊端已非常明显——在应试化的体育教学中,学生倾向于短期突击为主,学校也专攻考试项目,兴奋剂也容易大行其道,这样就无法真正提升学生体质。

C.像《中国新歌声》这类“零门槛”的节目,让任何一个拥有音乐梦想的普通人,都可以一展歌喉,也让我们懂得,平凡人成就自我的关键在于相信梦想,敢于创造奇迹。

D.国家海洋局表示,通过《诗经》《三国演义》《帝王年号》三个命名体系方案进行对比研究,我国最终将以体现中华文化的《诗经》作为大洋海底地理实体命名体系。

5.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。(5分)

读书要有中心,① 。比如看史书,假定注意的中心是教育与政治的关系,则全书中所有关于这问题的史实都被这中心联系起来,自成一个系统。以后读其他书籍如经子专集之类,自然也常遇着关于政教关系的事实与理论,它们也自然归到从前看史书时所形成的那个系统了。一个人心里可以同时有许多系统中心,如一部字典有许多“部首”,每得一条新知识,就会依物以类聚的原则,② ,就如拈新字贴进字典里去,是人旁的字都归到人部,是水旁的字都归到水部。大凡零星片段的知识,不但易忘,而且无用。每次所得的新知识必须与旧有的知识联络贯穿,这就是说,③ 归聚到一个系统里去,才会生根,才会开花结果。

二、现代文阅读(共15分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

平凡的世界(节选)

路遥

1975年二、三月间,一个平平常常的日子,细蒙蒙的雨丝夹着一星半点的雪花,正纷纷淋淋地向大地飘洒着。时令已快到惊蛰,黄土高原严寒而漫长的冬天看来就要过去,但那真正温暖的春天还远远地没有到来。

唉,尽管上这学是如此艰难,但孙少平内心深处还是有一种说不出的高兴滋味。他现在已经从山乡圪崂里来到了一个大世界。对于一个贫困农民的儿子来说,这本身就是一件多么了不起的事啊!

每天,只要学校没什么事,孙少平就一个人出去在城里的各种地方转:大街小巷,城里城外,角角落落,反正没去过的地方都去。他在这其间获得了无数新奇的印象,甚至觉得弥漫在城市上空的炭烟味闻起来都是别具一格的。当然,许许多多新的所见所识他都还不能全部理解,但所有的一切无疑都在他的精神上产生了影响。透过城市生活的镜面,他似乎更清楚地看见了他已经生活过十几年的村庄——在那个他所熟悉的古老的世界里,原来许多有意义的东西,现在看起来似乎有点平淡无奇了。而那里许多本来重要的事物过去他却并没有留心,现在倒突然如此鲜活地来到了他的心间。

除过这种漫无目的的转悠生活,他现在还养成了一种看课外书的习惯。这习惯还是在上初中的最后一年开始的。有一次他去润生家,发现他们家的箱盖上有一本他妈夹鞋样的厚书,名字叫《钢铁是怎样炼成的》。润生妈同意后,他就拿着这本书匆匆地回到家里,立刻看起来。他一下子就被这书迷住了。记得第二天是星期天,本来往常他都要出山给家里砍一捆柴;可是这天他哪里也没去,一个人躲在村子打麦场的麦秸垛后面,贪婪地赶天黑前看完了这书。保尔柯察金,这个普通外国人的故事,强烈地震撼了他幼小的心灵。

天黑严以后,他还没有回家。他一个人呆呆地坐在禾场边上,望着满天的星星,听着小河水朗朗的流水声,陷入了一种说不清楚的思绪之中。这思绪是散乱而飘浮的,又是幽深而莫测的。他突然感觉到,在他们这群山包围的双水村外面,有一个辽阔的大世界。而更重要的是,他现在朦胧地意识到,不管什么样的人,或者说不管人在什么样的境况下,都可以活得多么好啊!在那一瞬间,生活的诗情充满了他十六岁的胸膛。他的眼前不时浮现出保尔瘦削的脸颊和他生机勃勃的身姿。他那双眼睛并没有失明,永远蓝莹莹地在遥远的地方兄弟般地望着他。当然,他也永远不能忘记可爱的富人的女儿冬妮娅。她真好。她曾经那样地热爱穷人的儿子保尔。少平直到最后也并不恨冬妮娅。他为冬妮娅和保尔的最后分手而热泪盈眶。他想:如果他也遇到一个冬妮娅该多么好啊!

这一天,他忘了吃饭,也没有听见家人呼叫他的声音。他忘记了周围的一切,一直等到回到家里,听见父亲的抱怨声和看见哥哥责备的目光,在锅台上端起一碗冰凉的高粱米稀饭的时候,他才回到了他生活的冷酷现实中……

从此以后,他就迷恋上了小说,尤其爱读苏联书。在来高中之前,他已经看过了《卓娅和舒拉的故事》,而在他眼下的生活中,实际上还有一件令他无法言明的、给他内心带来一丝温暖和愉快的小小的事情。这件事实际上我们已经知道了,这就是:每天吃饭的时候,在众人散尽而他一个人去取自己那两个黑馍——每当这样的时候,他总能看见另外一个人做同样一件事。

当然,在起先的时候,他和那个叫郝红梅的女生都是毫不相干地各自拿了自己的馍就离开了。不知是哪一天,她走过来的时候,看了他一眼。他也看了她一眼。尽管谁也没说话,但实际上说了。人们在生活中常常有一种没有语言的语言。从此以后,这种眼睛的“交谈”就越来越多了。孙少平发现,郝红梅实际上是班里最漂亮的女生。只是因为她穿戴破烂,再加上一脸菜色,才使得所有的人都没有发现这一点。唉,谁没有经过这样的年龄呢?在这个维特式的骚动不安的年龄里,异性之间任何微小的情感,都可能在一个少年的内心掀起狂风巨浪!

他们用眼睛这样“交谈”了一些日子后,终于有一天,她取完那两个黑面馍,迟疑地走到他跟前,小声问他:“那天,老师没收了你的那本书,叫什么名字?”

“《红岩》。我在县文化馆借的。”他拿黑面馍的手微微抖着,回答她。她离他这么近,他再也不敢看她了。他很不自在地把头低下,看着自己手里的那两个黑东西。

“那里面有个江姐……”她本来不紧张,但看他这样不自在,声音也有点不自然了。

他赶忙说:“是。后来牺牲了……很悲壮!”他添加了一个自认为很出色的词,头仍然低着。

“还有一个双枪老太婆。”她又说。

“你也看过这书?”他现在才敢抬起眼皮看了她一眼。“我没看过。以前听我爸说过里面的故事。”

“你爸?你爸看过?”

“嗯。”

“你爸在?……”少平显然有点惊讶这位穿戴破烂的女生,她父亲竟然看过《红岩》,因此弄不明白她父亲是干什么的了。

“我爸是农民,成分不好,是地主,不,我爷爷是地主,所以……”

“那你爸上过学?”

“我爸没上过。我爷上过。我爸的字是我爷教的。我爷早死了……我没看过《红岩》小说,但我会唱《红岩》歌剧里的歌。

我的名字就是我爸从这歌词里面取的。那歌剧里有一句歌词是:红岩上,红梅开……”

她这样轻声慢语地说着,他呆呆地听着。

她突然红着脸说:“你的书还了没有?”

他说:“还没。”

“能不能借我看一下?”

“能!”他爽快地回答。于是,第二天他就把书交到了她的手里。

在这以后,只要孙少平看过的书,就借给郝红梅看。无论是他给她借书,还是她给他还书,两个人不约而同地都是悄悄进

行的。他们都知道,一个男生和一个女生这样过分亲密的交往,如果让班里的同学们发现了,会引起什么样的反响——那他们也就别想安宁地过日子了!

(选自《平凡的世界》,有删改)

6.结合文本,概括孙少平高兴的事。(3分)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.简析文中画线部分的语言特点。(3分)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.分析本文叙述上的特征。(4分)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.结合孙少平的自评和田晓霞的评价,联系本文,探究孙少平这个文学形象的现实意义。(5分)

当然,普通并不等于庸俗。我也许一辈子就是个普通人,但我要做一个不平庸的人。(孙少平)

他在我们的时代属于这样的青年:不甘心把自己局限在狭小的生活天地里,往往带着一种悲壮的激情,在一条最为艰难的道路上进行人生的搏斗。(田晓霞)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

三、古代诗文阅读(共30分)

(一)阅读下面的文言文,完成10~13题。(17分)

水北山居记

〔明〕宋濂

古之君子,其在朝市也,虽繁华之胶葛,恬然视之,而却有山林之遐思焉。今之君子,其在山林,虽清旷有余,往往嗤鄙为不足,而数兴朝市之外慕,唯恐失之。岂人之彝性或固然欤?抑习俗相仍之久而弗克变欤?有能特立而不为所移者,殆所谓盆盎中之古罍洗①也。

湖府经历②叶君伯旼,世居永嘉城中。永嘉为海右名郡,南引七闽,东连二浙,宦车士辙之所憩止,番舶夷琛之所填委,气势薰酣,声光沦浃。人生其间,孰不闻鸡而兴,奔走于尘土冥茫中,以求遂其尺寸之欲?伯旼则不然。结庐蜃江之北,茅檐竹扉,仅蔽风日,名之曰水北山居。间与二三友携酒壶,出由白鹿城,登华盖名山,持杯浩歌,声振林木;或櫂短艇,具笭箵③,垂纶于江水中;或呼小奚奴相随,行吟梦草堂上,诗句不逼古人不欲休。当其适意时,乾坤空阔,竟不知荣辱之代迁,而寒暑之往来也。人皆曰:贤哉,吾伯旼!高情逸韵,皦皦霞外,迹虽朝市而心实山林,其近于古之君子哉!

然予窃有疑焉:使伯旼为布衣时,假此以洗心涤虑,庶几可也。今佐大府,为元僚,任七品之职,耸四民之望,亦云重矣;而犹不忘乎山居,无乃不可乎。试以伯旼之意逆之:官书丛脞④,不暇爬梳,戴星出入,犹以为不足,其能索句于寂寞之滨乎?上承乎府公,下辖乎掾曹,不敢抗之以为高,不欲抑之以为卑,虑宜详矣,其能钓沧波而出白鱼乎?民情真伪而莫之辨,官事鞅掌⑤而莫之集,凝思入乎茫杪,精析极乎毫厘,其又能漱醪看山而流连光景乎?是三者,伯旼今咸无之,而犹道之不置者,将冯梦以见之耶?或志之以示不能忘也?我知之矣,士君子不以出处二其心。故贱贫不能慑,富贵不能骄,始终一节,卓为名臣。伯旼之贤所可称道者,盖如是而已。

虽然,予犹有一说,为伯旼告焉:当大明丽天,万物毕照,名一艺者必收,占一才者必庸。有如伯旼之学之美,谁不羡之,其有不登于枢要者乎?伯旼宜悉屏江湖之念,而益存魏阙之思。俟他日功成名遂,归老于水北山居,岸巾而坐,与二三友追叙平生旧游,烹鲜酣觞,从容而赋诗,尚未晚也。

【注释】①罍(léi)洗:古代祭祀或进食前用以洁手的器皿,多用青铜制成。②经历:官名,职管出纳文书。③笭箵(língjīng):鱼篓,竹笼。④丛脞(cóngcuǒ):细碎,杂乱。⑤鞅掌:繁忙劳累。10.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )(3分)

A.抑习俗相仍之久而弗克变欤? 抑:或者

B.试以伯旼之意逆之 逆:推测

C.名一艺者必收 名:出名

D.而益存魏阙之思 魏阙:(指代)朝廷

11.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是( )(3分)

A.有能特立而不为所移者 缙绅而能不易其志者

B.以求遂其尺寸之欲 退论书策以舒其愤

C.无乃不可乎 夫庸知其年之先后生于吾乎

D.从容而赋诗 侣鱼虾而友麋鹿

12.下列对原文有关内容的概括和赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.作者认为古之君子身在朝市,常有身在山林的想法;今之君子身在山林,而心慕朝市。据此,当时的人都认为伯旼就是古之君子。

B.伯旼值得称道的地方在于不因为出仕或退隐改变心志,贫贱不能令其恐惧,富贵不能令其自满,操守始终如一,超越众人而成为名臣。

C.文章认为伯旼的行为还值得商榷:担任经历一职,职掌出纳文书,作为一名地方官,身负一方百姓的重望,不能耽于山水之乐。

D.末段以议论的笔调建议伯旼应打消寄情自然的念头,多一些为朝廷做事的心思。功成名就后再辞官回到水北山居养老,过潇洒从容的生活。

13.把文中画线的句子译成现代汉语。(8分)

(1)使伯旼为布衣时,假此以洗心涤虑,庶几可也。(4分)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)是三者,伯旼今咸无之,而犹道之不置者,将冯梦以见之耶?(4分)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(二)阅读下面两首诗,完成14~15题。(7分)

别老母①

〔清〕黄景仁

搴帷拜母河梁去,白发愁看泪眼枯。

惨惨柴门风雪夜,此时有子不如无!

别内

〔清〕黄景仁

几回契阔喜生还,人老凄风苦雨间。

今夜别君无一语,但看堂上有衰颜。

【注】①此诗作于乾隆三十六年(1771)黄景仁二十三岁时。这年春天,诗人离家至秀水(今浙江嘉兴),随后赴安徽。《别老母》与《别内》即作于此次离家时。

14.这两首诗语言明白如话却感人至深,诗歌均完全采用_______________手法,抒写了与亲人分别时_______________的情感。(2分)

15.绝句通常分为前后两半,在统一结构中力求变化,更有利于表情达意。请比较两首诗的结构特点。(5分)

(三)古诗文默写。(6分)

16.补写出下列名篇名句的空缺部分。(只选3小题)

(1)寄蜉蝣于天地,_____________。哀吾生之须臾,______________。(苏轼《赤壁赋》)

(2)其声呜呜然,_______________,如泣如诉,余音袅袅,______________。(苏轼《赤壁赋》)

(3)骐骥一跃,______________________;驽马十驾,___________________。(荀子《劝学》)

(4)乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。________________,_______________。(苏轼《念奴娇赤壁怀古》)

(5)是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,_____________,___________,如是而已。(韩愈《师说》)

四、作文(40分)

17.阅读下面文字,根据要求作文。

有两家人在路边看见了乞丐,走在前面的一对父母对他们的孩子说:“你不好好读书的话,将来会像他这样。”走在后面的

一对父母却对他们的孩子说:“你要好好读书,将来让这些人都能有工作。”

读了上面的文字,你有怎样的体验和思考?请结合材料,写一篇文章。

【要求】(1)角度自选,立意自定,题目自拟。(2)明确文体,不得写成诗歌。(3)不得少于800字。(4)不得抄袭、套作。

(拟题:王学华)

阶段检测(八)

1.D 【解析】A“. 编纂”中的“纂”应读“zuǎn”;“冠”应读 “ɡuān”;C“. 欢心鼓舞”应为“欢欣鼓舞”。

2.A 【解析】A“. 及其”改为“以及”,及其:和他的;“以

论的语言,如“在这个维特式的骚动不安的年龄里,异性之间任何微小的情感,都可能在一个少年的内心掀起狂风巨浪 ”流露出作者对青年人自然情愫的认同。④以对话推

及”表示并列关系,和。

3.B 【解析】“第一曲水”应改为为“天下第一曲水”

4.C 【解析】A. 搭配不当,“弥补”与“局限”不搭配,可 将“局限”改为“缺陷”;B“. 倾向于短期突击为主”句式杂糅,应为“倾向于……”或“以……为主”;D. 成分残缺,“通过”后加“对”。

5.①有中心才易有系统组织 ②归到它的性质相近的系统里去 ③必须围绕一个中心

6.①来到县城,获得新的见识;②看课外书,打开心灵世界;③同郝红梅交往,感到温暖。(3 分,每点1 分)

7.①运用一系列的动词“坐”“望”“听”“陷入”,慢镜头呈现人物表现,生动形象地写出孙少平进入一种读书后的 “忘我”状态。②运用感叹句,反复递进语气,如“不管什么样的人,或者说不管人在什么样的境况下,都可以活得多么 好啊!”强烈地表达出保尔的故事对孙少平心灵的震撼。

③运用对比手法,将“群山包围的双水村”与外面“辽阔的大世界”进行对比,突出外面世界的迷人。④运用朴实的抒情性语言,简练准确地描绘了黄昏景色,创造情景互渗的画面,烘托出了孙少平沉浸在书籍为他开启的全新精神世界。 8.①运用全知视角,第三人称叙事,不受叙述者约束,

全方位展现小说人物经历和思想变化。②运用插叙,交代了孙少平初中时期就养成了阅读小说的习惯,丰富了小说的内容,完善了小说的情节链条。③在叙述中插入作者议

动叙述,简化了情节结构,大大缩减了文章的篇幅。

9.①孙少平是一位走出闭塞山村来到城里上学的农民子弟的形象。他出身贫寒,物质条件差,每天就两个黑高粱面馍,维持艰难的生存;但是因求学走出闭塞的山村,来到县城打开了眼界;又因为通过不断地读书,丰富了他的精神世界。这样的经历,让他获得生命的自信,使他觉得生活是有意义的。(结合文本,概括分析人物形象)②孙少平的形象具有一定的社会性。他走的是上世纪70 年代中期之后,很多农民子弟都曾走过的路。这些农家子弟经历了农村大变革,尽管大多数仍是普通人,但是因为不断的精神追求,注定他们的人生平凡但是绝不平庸。(结合时代背景,从个体到群类分析人物形象的意义)③孙少平这个人物作为苦难奋斗者形象具有普遍意义。无论时代如何变迁,在现代文明社会里,人似乎都面临着一种矛盾的人生状态。他的拼搏精神激励了许许多多生活在社会底层的、平凡的、普通的青年,使他们凭借自己脚踏实地的劳动去奋斗,以实现自己崇高的人生价值。(跨越时空的普遍意义)

10.C 【解析】名:拥有

11.B 【解析】A. 助词,用在动词后,可译为“ …… 的人”;助词,定语后置的标志。B. 两句中的“以”均为表目的的连词。C. 句末语气词,表揣度语气,译为“吧”;表反问语气,译为“呢”。D. 连词,表修饰;连词,表并列。

12.A 【解析】“当时的人都认为伯旼就是古之君子”有

误,当时人们认为“近于”,作者则对其提出委婉的批评。

13.见译文

14.白描 哀伤(悲伤、怨离伤别)

15(. 1)《别老母》:由实入虚,先叙述(描写)后抒情。前两句为侧重叙述(描写),“搴帷拜母”的具体细节和“白发” “泪眼”的母亲形象令人动容,后两句重在抒情,在“风雪夜” 的悲惨的气氛中直抒不能侍奉老母的伤痛心情。

(2)《别内》:先虚后实,先抒情后叙述。前两句从期待

(想象)久别后的重逢喜悦之情为起笔,反衬每次离家都凄风苦雨,如同生离死别,后两句实写临别在即,相顾无言的实况和未老先衰之实貌。(3 分)

16.(1)渺沧海之一粟 羡长江之无穷 (2)如怨如慕 不绝如缕 (3)不能十步 功在不舍 (4)江山如画一时多少豪杰 (5)闻道有先后 术业有专攻

17. 略

参考译文:古代的君子,他们身在朝市,虽然(面对)繁华纷乱,却能安然自得地看待,却常有身处山林的遐想。如今的君子,他们身处山林,虽然(山林)清静空阔有余,(他们)常常不屑地认为不够,多有对山林之外朝市的向往之意,唯恐失去。难道人的常性或许原本就是这样吗?还是习俗沿袭久远不能够改变呢?有坚定的志向操守而不被改变的人,大概就像是所说的凡庸粗俗器物中的尊贵器物吧。湖府经历叶伯旼,世代居住在永嘉城中。永嘉是海右

著名的郡县,南边连通七闽,东边与二浙相接,是官宦士子

的车马歇息之所,外国的商船珍宝纷集之处,气势盛大,声名深入人心。人们生活在其中,谁不是听到鸡鸣便起,在昏暗无涯的尘世中奔走,来追逐自己小小的欲望?伯旼却不是这样。在蜃江的北面建起房舍,茅草的房檐儿、竹制的门扇,仅仅能够遮蔽风日,给它取名为“水北山居”。空闲时与

二三好友带着酒壶,由白鹿城出发,登上著名的华盖山,手持酒杯放声高歌,歌声高亢响彻山林;有时划着小船,准备好鱼篓,在江中垂钓;有时叫上小童仆相随,行吟在梦草堂上,诗句不接近古人不罢休。当他顺心合意时,(感觉)天地空旷辽阔,竟然不知道荣辱变化,寒暑交替。人们都说:贤明啊,叶伯旼!高尚的情趣、超逸的风韵,高洁脱俗,虽然身

在朝市,然而心却归于山林,他真是近于古代的君子啊!

然而我私下却对此存有疑问:假如叶伯旼是平民百姓, 借此来摒除杂念消除忧愁,或许是可以的吧。(但)现在他辅佐上官,身为僚佐,担任七品职务,受四民仰望,也可以说是

(职责)重大啊;然而(他)还不忘山居生活,恐怕不行吧。试着站在叶伯旼的角度来揣测:官府的文书细碎、杂乱,没有时间梳理,披星戴月,早出晚归,还是认为(时间)不够,哪里能有时间在清静的水边寻求佳句呢?上要承命于府公,下

要管辖掾曹,认为上级尊贵不敢违抗,认为下属卑微不想压制,考虑得应该很详尽了,哪里能(有心思)于碧波之中垂钓呢?民情真伪而不能分辨,公事繁忙却不能完成,思考得深远细致,又怎能饮酒观山流连风景呢?这三种情形,叶伯旼

现在都没有,却还说不放弃,(难道)将凭借梦境来实现吗?

或者记载下来以表示自己不能忘怀吗?我知道了:士君子不因为出仕或退隐改变心志,所以贫贱不能(令其)恐惧,富贵不能(令其)自满,操守始终如一,超越(众人而)成为名臣。叶伯旼的贤明之所以值得称道,大概就是这样罢了。

即便如此,我还是有一种想法,向叶伯旼告知:当光华

照耀天宇,万物普照,拥有一技的人一定会被招收,拥有一才的人一定会得到任用。就像叶伯旼美好的才学,谁不羡慕,岂有不被委以重任之理?伯旼应彻底打消寄情自然的念头,多一些为朝廷做事的心思。待他日功成名就,辞官到

水北山居养老,衣着简率不拘,洒脱而坐,与二三好友追述昔日的游览,烹鱼畅饮,从容赋诗,还不晚啊。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读