人教部编版八年级历史上册单元测试题:第六单元 中华民族的抗日战争(含解析)

文档属性

| 名称 | 人教部编版八年级历史上册单元测试题:第六单元 中华民族的抗日战争(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 363.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-01-16 20:40:05 | ||

图片预览

文档简介

第六单元 中华民族的抗日战争

选择题

1.它是20世纪30年代初期发生在中国东北的震惊中外的重大历史事件。它不仅是日本帝国主义以武力征服中国的开始,也是法西斯国家在世界上点燃的第一把侵略战火,它的爆发标志着亚洲战争策源地的形成和第二次世界大战序幕的揭开,同时它打破了第一次世界大战后形成的相对稳定的世界格局。 “它”指的是( )

A.九一八事变

B.七七事变

C.台儿庄战役

D.八一三事变

2.下图反映的史实 ( )

A.使东北三省3 000万同胞过着亡国奴生活

B.宣告了红军长征胜利结束

C.促进了抗日救亡运动新高潮的到来

D.标志着国共两党十年内战的结束

3.民国《大公报》曾发表通讯,为东北流亡学生呼吁:“17年前父母逃亡,17年后子女又流浪,东北两代人交的是厄运。因军事关系,东北师生心理上大感不安,学生成群结队入关,想找到一个安定的读书环境。”通讯中的“17年前父母逃亡”最有可能的原因是指 ( )

A.北伐战争胜利进军

B.日军侵占东北三省

C.国民党政府发动全面内战

D.国共进行辽沈战役

4.1931年9月22日,南京国民政府第一次就九一八事变发表《告全国国民书》,称:“国际联合会之设立,本为防止战争,且谋合各国群力以防止侵略。今兹事变起后,政府已立即将日人之暴行,报告于国联,并要求第一步先使日军立刻撤退。”由此可见,南京国民政府解决问题采取的途径是 ( )

A.政治 B.经济 C.军事 D.外交

5.北平学生悲愤地喊出:“华北之大,已经安放不得一张平静的书桌了!”在中共地下党组织的领导下,北平学生举行声势浩大的抗日游行,遭到国民党军警镇压,运动促进了全国抗日救亡运动新高潮的到来。这里指的是( )

A.九一八事变 B.华北自治运动

C.一二·九运动 D.西安事变

6.1936年,范文澜在《大丈夫:范文澜说英雄》序言中写道:“每当外敌侵入中国的时候,总有许多忠臣义士,用各种方式参加民族间悲壮的斗争……他们拼出血和生命,去保证民族的生存。”范文澜上述言论的目的是( )

A.呼吁民众弘扬民主精神

B.强调建立民族统一战线

C.督促国共两党合作抗日

D.唤起民众抵御外来侵略

7.下面图书中“拐弯”的含义是 ( )

A.国共由对峙分裂开始走向合作

B.抗日民族统一战线正式形成

C.日本帝国主义开始局部侵华

D.华北成为日本的殖民地

8.据查,日本侵略者占领南京以后,派出特工人员330人、士兵367人、苦工830人,从1938年3月起,花费一个月的时间,每天搬走图书文献十几卡车,共抢去图书文献88万册,超过当时日本最大的图书馆——东京上野帝国图书馆85万册的藏书量。可见,日军占领南京 ( )

A.给中国文化带来巨大损失

B.造成大量人员伤亡和财产的损失

C.使中国半殖民地化程度大大加深

D.加速了中华民族救亡意识的觉醒

9.1937年8月25日,中国共产党向全军颁布了《中央革命军事委员会关于红军改编为国民革命军第八路军的命令》:为着实现共产党中央给国民党中央三中全会(1937年2月15日召开于南京)红军改名之保证,使红军成为抗日民族战争的模范,推动这一抗战成为全民族的抗日革命战争,以争取最后的彻底胜利,特依据与国民党及南京政治谈判结果,宣布红军改名为国民革命军第八路军。材料中实现“红军改名”直接原因是 ( )

A.九一八事变爆发

B.西安事变和平解决

C.卢沟桥事变爆发

D.全民族抗战局面形成

10.下表是1936年—1939年日本陆海军总数的变化情况,出现这种情况的原因是 ( )

年份

1936

1937

1938

1939

日本陆海军总数(万人)

56.4

107.8

128.9

141.9

A.中国局部抗战兴起

B.侵华战争规模不断扩大

C.中国获得大量国际援助

D.国共两党实现了合作抗战

11.1938年英国报纸报道:“英军事当局,对于中国津浦(天津一南京浦口)线之战局极为注意。最初中国军获胜之消息传来,各方面尚不十分相信,但现已证明日军溃败之讯确为事实……英人心理,渐形转变,都认为最后胜利当属于中国。”这说明 ( )

A.平型关大捷增强了世界人民争取反法西斯战争胜利的信心

B.台儿庄战役提高了中国的国际威望

C.百团大战鼓舞了反法西斯力量

D.抗战胜利大大提高了中国国际地位

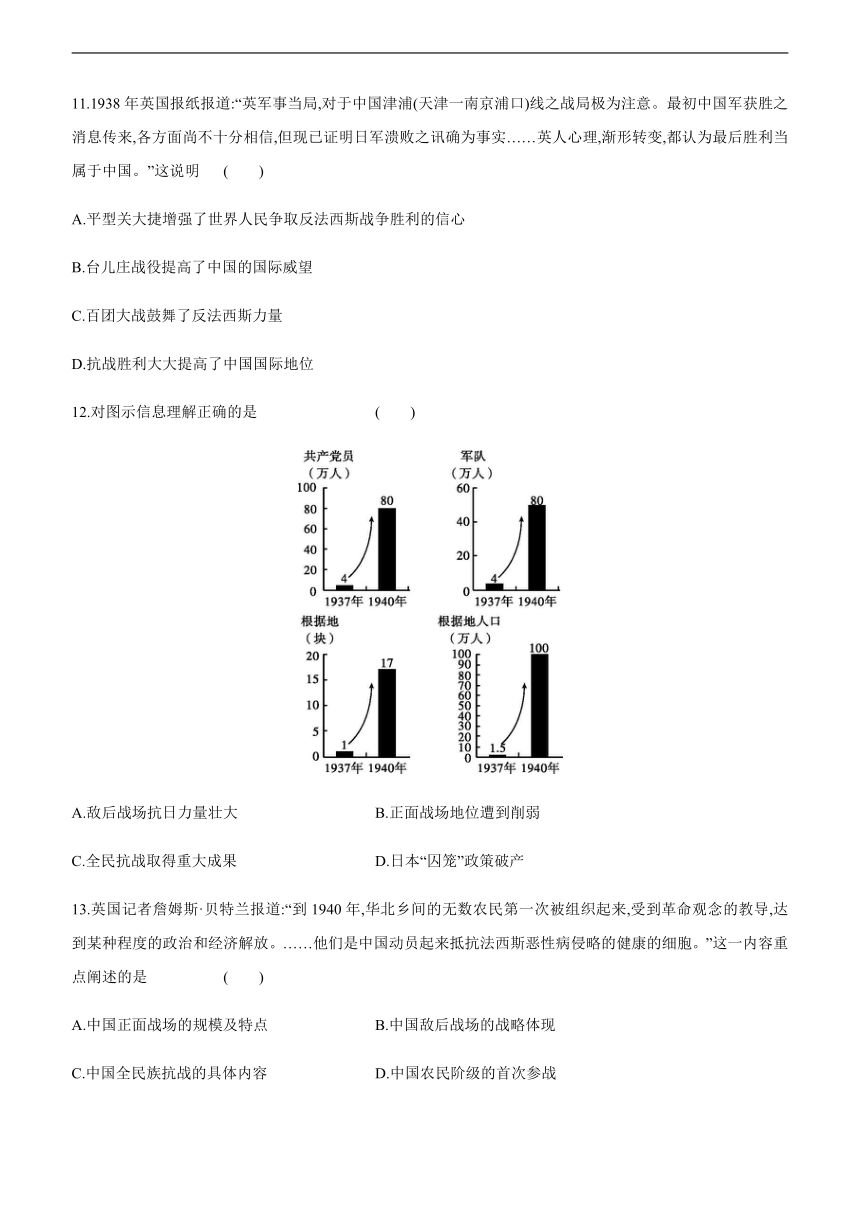

12.对图示信息理解正确的是 ( )

A.敌后战场抗日力量壮大 B.正面战场地位遭到削弱

C.全民抗战取得重大成果 D.日本“囚笼”政策破产

13.英国记者詹姆斯·贝特兰报道:“到1940年,华北乡间的无数农民第一次被组织起来,受到革命观念的教导,达到某种程度的政治和经济解放。……他们是中国动员起来抵抗法西斯恶性病侵略的健康的细胞。”这一内容重点阐述的是 ( )

A.中国正面战场的规模及特点 B.中国敌后战场的战略体现

C.中国全民族抗战的具体内容 D.中国农民阶级的首次参战

14.蒋介石在开封召开的军事会议上说:“我们唯一的政治、外交、经济中心应在武汉。武汉决不容再失,我们要维持国家的命脉,就一定要死守武汉,巩固武汉。”这里说明的是 ( )

A.蒋介石对保卫大武汉的坚定决心

B.中国方面投入前所未有的精力保卫武汉

C.抗日民族统一战线的指引发挥了重大作用

D.武汉保卫战取得重大胜利

15.这是党在民主革命时期一次极其重要的也是最后一次全国代表大会,是党代会历史上第一次独立自主举行的大会,是历次党代会中间隔时间最长、筹备时间最长、会期最长的一次,也是民主革命时期与会人数最多、最具广泛性并且唯一一次在革命根据地召开的大会。这一“大会” ( )

A.促进了中国人民的民族觉醒

B.总结了解放战争的丰富经验

C.提高了八路军和新四军的威望

D.为中国人民指明了战后的奋斗方向

16.中国抗日战争的胜利,是中国人民浴血奋战的结果。中国共产党是领导中国人民取得抗日战争胜利的核心力量,全民族的抗战是中国抗日战争取得胜利的根本,世界反法西斯力量的团结战斗是中国抗日战争取得胜利的必要外部条件。材料旨在表述抗日战争胜利的 ( )

A.原因 B.经过

C.作用 D.影响

二、非选择题

17.阅读材料,回答问题。

材料一 1938年5月,毛泽东在《论持久战》中对持久战的一系列问题进行了系统完整论述,毛泽东认为抗战作战形式应该是“基本的游击战,但不放松有条件下的运动战”。毛泽东多次强调:“兵民乃胜利之本”“战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中”……抗战爆发前后,国民党逐渐形成了持久消耗战略的思想,其基本内容是:“以空间换时间”和“积小胜为大胜”。国民党制订了“游击战重于正规战”的作战方针……1938年国民党提出“团结海内外全民族一切力量”“训练全国壮丁,充实民众武力”。

——摘编自祝滨滨《抗战时期国共两党持久战略之比较》

材料二 从1937年到1941年,中国的国际援助主要来自苏联,苏联三次向中国提供了总额为2.5亿美元的低息贷款,且全部为军火贷款,而同期英美法的援助总共才2.6亿美元,且均为非军事贷款,主要用于购买非军事品和稳定货币。从1940年起,尤其是太平洋战争爆发后,美国成为援助中国的主要国家,从1942年到战争结束,美国援助的枪炮弹药、飞机坦克及各种军事装备,总额达到13亿美元左右。

——摘编自徐中约《中国近代史》

(1)据材料一,概括国共两党在抗战问题上有哪些共同特点。

(2)据材料二,分析抗战期间国际对华援助的变化。

(3)据以上材料,归纳中国抗战胜利的原因。

18.探究问题。

材料一 以毛泽东为代表的中国共产党人看到了抗日战争爆发后所出现的外交机遇,认为积极开展外交活动是战胜日本帝国主义的一个重要条件,因此,大力开展对外交往,中共的外交工作由此进入了一个崭新的阶段。

材料二 中共邀请外国进步记者、作家、传教士、军人等,分别到延安和敌后各抗日根据地访问。还通过中共在国统区的机构和八路军驻香港办事处与外国人士广泛接触,中共中央长江局和南方局都设有在周恩来领导下的国际宣传组和对外宣传组,他们经常与外国记者、外交官联系;香港办事处更是中共外交活动的一个窗口,取得了很好的效果。

中共通过进步报刊,加强宣传工作。众所周知,《新华日报》是中共在国统区的主要宣传刊物。此外,中共在上海租界借用外商名义创办或利用进步人士创办了《每日译报》《导报》《评论周刊》《译报周刊》等,在香港创办和利用进步人士创办了《华侨通讯》《国际新闻社》《香港中国通讯社》等,这些进步刊物大量宣传包括中共外交在内的路线、方针、政策和敌后军民的积极抗战,有力地增进了国际社会对中共的了解。

材料三 1941年10月,中共在延安组织召开东方各民族反法西斯代表大会,18个国家和地区及中国各民族和海外华侨等各方面代表130余人参会,成立了东方各民族反法西斯同盟,扩大了中共的国际影响。

中共还用救援英、美人员的实际行动增进其关系。太平洋战争爆发后,香港、上海和北平等地的租界被日本占领,英美等国官员和侨民陷入困境。对此,中共中央发出指示:“应多方设法欢迎并保护其到我区,或经过我区退走。”广东东江游击队迅速进行了“港九大营救”,先后救出80多名国际盟友。敌后抗日军民还大力营救在空战中跳伞的美军飞行员。这既表现了中共与英美真诚合作的愿望,又与英美人员在解放区的实地视察而将中共的真实情况带回英美诸国一起,提高了中共的国际威望。

——以上材料均摘编自《抗日战争时期中国共产党的外交策略与活动》

(1)据材料一,指出中国共产党“大力开展对外交往”的原因。

(2)据材料二、三,概括中国共产党“大力开展对外交往”的影响。试据材料,探究中国共产党“大力开展对外交往”的诸多方式。(提示:需答出4种方式)

19.中国近代史是一部反抗外来侵略、救亡图存的抗争史,中华民族日渐觉醒,逐渐凝聚出强大的民族精神,并取得了反侵略斗争的完全胜利。阅读材料,完成下列要求。

材料一 近代列强发动的主要侵华战争和中国人民的反抗斗争

材料二 依中国社会的现状,宜有一个势力集中的党为国民革命运动之大本营,中国现有的党,只有国民党比较是一个国民革命的党,同时依社会各阶级的现状,很难另造一个比国民党更大更革命的党,即能造成,也有使国民革命势力不统一不集中的结果……工人阶级尚未强大起来,自然不能产生一个强大的共产党——一个大群众的党,以应目前革命之需要。

——摘自《中共中央文件选集》

材料三 中华儿女不分民族、阶层、党派、宗教,也不分工、农、兵、学、商各行各业以至海外侨胞,都聚集在抗日民族统一战线旗帜下,汇成全民族抗战洪流,不仅是中华民族觉醒的集中表现,更是中华民族不可战胜的保证。

——摘自《人民日报》(2005年8月15日)

(1)材料一中西方列强发动两次鸦片战争的根本原因是什么?旧民主主义革命时期,面对西方列强的侵略,中国人民的历次反抗斗争呈现怎样的共同特点?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析共产党是如何促成“一个势力集中的党”出现的。“国民革命运动”取得怎样的成果?

(3)根据材料三并结合所学知识,归纳“全民族抗战洪流”有哪些具体表现。综上所述,你对“中国人民的反抗斗争”有何认识?

【参考答案】

1.A [解析] 从材料中“发生在中国东北”“日本帝国主义以武力征服中国的开始”“20世纪30年代初期”的信息并结合所学知识不难推断出“它”指的是九一八事变。

2.A [解析] 本题主要考查历史核心素养中的时空观念。从图片内容可以看出其反映的是九一八事变,再结合所学知识可知由于国民党采取不抵抗政策,东北三省沦丧,3 000万同胞过着亡国奴生活,故答案选A。

3.B 4.D 5.C 6.D 7.A

8.A [解析] 本题主要考查历史核心素养中的史料实证。从材料中“搬走图书文献”等信息并结合所学知识可知,日军占领南京给中国文化带来巨大损失。

9.C

10.B [解析] 本题主要考查学生从材料中获取信息的能力和知识识记能力。据所学可知,1931年日本发动九一八事变,中国人民的局部抗战开始;1937年日本发动七七事变,开始了全面侵华战争;1939年日军侵占广州和武汉,其战线已经从东北延至华南,所需要的兵力自然会增加,故日本陆海军总数增加的原因是侵华战争的规模不断扩大,故答案选B项。

11.B 12.A

13.B [解析] 从题干中的时间和主要人物“农民”等信息可知,这是中国共产党领导下的敌后战场抗击日本侵略者的写照。

14.A 15.D 16.A

17.(1)都认为要持久抗战;都重视游击战;都认为要发动人民抗战。

(2)太平洋战争爆发前国际援助以苏联为主,之后以美国为主;美国对华援助由非军事援助变为军事援助。

(3)抗日民族统一战线的建立(或实现全民族抗战;中共坚持敌后抗战、全面抗战;国民党正面战场的作战);世界反法西斯力量的支持。

18.(1)是战胜日本帝国主义的一个重要条件。

(2)影响:增进了国际社会对中国共产党及敌后抗日根据地的路线、方针、政策的了解;扩大了中共的国际影响力和提高了中共的国际威望。方式:邀请进步记者、作家、军人等到延安和敌后抗日根据地实地访问;设立专门机构和办事处;与外国相关人员进行多渠道接触;通过进步报刊加强宣传工作;召开专门会议;利用救援英、美人员的实际行动;等等。

19.(1)根本原因:打开中国市场,扩大侵略权益;鸦片战争后中国人民反抗斗争持续发展。在旧民主主义革命时期,反抗斗争具有自发性、持续性、反帝反封建的双重性,经历了由自发性到自觉性的转变。

(2)开展国共合作,进行国民大革命。基本上推翻了北洋军阀的统治,实现了国家的统一。

(3)抗日战争期间建立了以国共合作为基础的抗日民族统一战线,进行全民族抗战。在抗日民族统一战线的旗帜下,中国各民族、各政党、各政治派别求同存异,共同抗敌。国民党形成了正面战场,组织起大规模会战。共产党深入敌后,建立起敌后抗日根据地,组织了平型关大战、百团大战等战役。各界爱国群众以各自不同的形式积极支持抗战;中国人民不畏强暴、富于反抗精神。民族独立是民族振兴发展的前提。

选择题

1.它是20世纪30年代初期发生在中国东北的震惊中外的重大历史事件。它不仅是日本帝国主义以武力征服中国的开始,也是法西斯国家在世界上点燃的第一把侵略战火,它的爆发标志着亚洲战争策源地的形成和第二次世界大战序幕的揭开,同时它打破了第一次世界大战后形成的相对稳定的世界格局。 “它”指的是( )

A.九一八事变

B.七七事变

C.台儿庄战役

D.八一三事变

2.下图反映的史实 ( )

A.使东北三省3 000万同胞过着亡国奴生活

B.宣告了红军长征胜利结束

C.促进了抗日救亡运动新高潮的到来

D.标志着国共两党十年内战的结束

3.民国《大公报》曾发表通讯,为东北流亡学生呼吁:“17年前父母逃亡,17年后子女又流浪,东北两代人交的是厄运。因军事关系,东北师生心理上大感不安,学生成群结队入关,想找到一个安定的读书环境。”通讯中的“17年前父母逃亡”最有可能的原因是指 ( )

A.北伐战争胜利进军

B.日军侵占东北三省

C.国民党政府发动全面内战

D.国共进行辽沈战役

4.1931年9月22日,南京国民政府第一次就九一八事变发表《告全国国民书》,称:“国际联合会之设立,本为防止战争,且谋合各国群力以防止侵略。今兹事变起后,政府已立即将日人之暴行,报告于国联,并要求第一步先使日军立刻撤退。”由此可见,南京国民政府解决问题采取的途径是 ( )

A.政治 B.经济 C.军事 D.外交

5.北平学生悲愤地喊出:“华北之大,已经安放不得一张平静的书桌了!”在中共地下党组织的领导下,北平学生举行声势浩大的抗日游行,遭到国民党军警镇压,运动促进了全国抗日救亡运动新高潮的到来。这里指的是( )

A.九一八事变 B.华北自治运动

C.一二·九运动 D.西安事变

6.1936年,范文澜在《大丈夫:范文澜说英雄》序言中写道:“每当外敌侵入中国的时候,总有许多忠臣义士,用各种方式参加民族间悲壮的斗争……他们拼出血和生命,去保证民族的生存。”范文澜上述言论的目的是( )

A.呼吁民众弘扬民主精神

B.强调建立民族统一战线

C.督促国共两党合作抗日

D.唤起民众抵御外来侵略

7.下面图书中“拐弯”的含义是 ( )

A.国共由对峙分裂开始走向合作

B.抗日民族统一战线正式形成

C.日本帝国主义开始局部侵华

D.华北成为日本的殖民地

8.据查,日本侵略者占领南京以后,派出特工人员330人、士兵367人、苦工830人,从1938年3月起,花费一个月的时间,每天搬走图书文献十几卡车,共抢去图书文献88万册,超过当时日本最大的图书馆——东京上野帝国图书馆85万册的藏书量。可见,日军占领南京 ( )

A.给中国文化带来巨大损失

B.造成大量人员伤亡和财产的损失

C.使中国半殖民地化程度大大加深

D.加速了中华民族救亡意识的觉醒

9.1937年8月25日,中国共产党向全军颁布了《中央革命军事委员会关于红军改编为国民革命军第八路军的命令》:为着实现共产党中央给国民党中央三中全会(1937年2月15日召开于南京)红军改名之保证,使红军成为抗日民族战争的模范,推动这一抗战成为全民族的抗日革命战争,以争取最后的彻底胜利,特依据与国民党及南京政治谈判结果,宣布红军改名为国民革命军第八路军。材料中实现“红军改名”直接原因是 ( )

A.九一八事变爆发

B.西安事变和平解决

C.卢沟桥事变爆发

D.全民族抗战局面形成

10.下表是1936年—1939年日本陆海军总数的变化情况,出现这种情况的原因是 ( )

年份

1936

1937

1938

1939

日本陆海军总数(万人)

56.4

107.8

128.9

141.9

A.中国局部抗战兴起

B.侵华战争规模不断扩大

C.中国获得大量国际援助

D.国共两党实现了合作抗战

11.1938年英国报纸报道:“英军事当局,对于中国津浦(天津一南京浦口)线之战局极为注意。最初中国军获胜之消息传来,各方面尚不十分相信,但现已证明日军溃败之讯确为事实……英人心理,渐形转变,都认为最后胜利当属于中国。”这说明 ( )

A.平型关大捷增强了世界人民争取反法西斯战争胜利的信心

B.台儿庄战役提高了中国的国际威望

C.百团大战鼓舞了反法西斯力量

D.抗战胜利大大提高了中国国际地位

12.对图示信息理解正确的是 ( )

A.敌后战场抗日力量壮大 B.正面战场地位遭到削弱

C.全民抗战取得重大成果 D.日本“囚笼”政策破产

13.英国记者詹姆斯·贝特兰报道:“到1940年,华北乡间的无数农民第一次被组织起来,受到革命观念的教导,达到某种程度的政治和经济解放。……他们是中国动员起来抵抗法西斯恶性病侵略的健康的细胞。”这一内容重点阐述的是 ( )

A.中国正面战场的规模及特点 B.中国敌后战场的战略体现

C.中国全民族抗战的具体内容 D.中国农民阶级的首次参战

14.蒋介石在开封召开的军事会议上说:“我们唯一的政治、外交、经济中心应在武汉。武汉决不容再失,我们要维持国家的命脉,就一定要死守武汉,巩固武汉。”这里说明的是 ( )

A.蒋介石对保卫大武汉的坚定决心

B.中国方面投入前所未有的精力保卫武汉

C.抗日民族统一战线的指引发挥了重大作用

D.武汉保卫战取得重大胜利

15.这是党在民主革命时期一次极其重要的也是最后一次全国代表大会,是党代会历史上第一次独立自主举行的大会,是历次党代会中间隔时间最长、筹备时间最长、会期最长的一次,也是民主革命时期与会人数最多、最具广泛性并且唯一一次在革命根据地召开的大会。这一“大会” ( )

A.促进了中国人民的民族觉醒

B.总结了解放战争的丰富经验

C.提高了八路军和新四军的威望

D.为中国人民指明了战后的奋斗方向

16.中国抗日战争的胜利,是中国人民浴血奋战的结果。中国共产党是领导中国人民取得抗日战争胜利的核心力量,全民族的抗战是中国抗日战争取得胜利的根本,世界反法西斯力量的团结战斗是中国抗日战争取得胜利的必要外部条件。材料旨在表述抗日战争胜利的 ( )

A.原因 B.经过

C.作用 D.影响

二、非选择题

17.阅读材料,回答问题。

材料一 1938年5月,毛泽东在《论持久战》中对持久战的一系列问题进行了系统完整论述,毛泽东认为抗战作战形式应该是“基本的游击战,但不放松有条件下的运动战”。毛泽东多次强调:“兵民乃胜利之本”“战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中”……抗战爆发前后,国民党逐渐形成了持久消耗战略的思想,其基本内容是:“以空间换时间”和“积小胜为大胜”。国民党制订了“游击战重于正规战”的作战方针……1938年国民党提出“团结海内外全民族一切力量”“训练全国壮丁,充实民众武力”。

——摘编自祝滨滨《抗战时期国共两党持久战略之比较》

材料二 从1937年到1941年,中国的国际援助主要来自苏联,苏联三次向中国提供了总额为2.5亿美元的低息贷款,且全部为军火贷款,而同期英美法的援助总共才2.6亿美元,且均为非军事贷款,主要用于购买非军事品和稳定货币。从1940年起,尤其是太平洋战争爆发后,美国成为援助中国的主要国家,从1942年到战争结束,美国援助的枪炮弹药、飞机坦克及各种军事装备,总额达到13亿美元左右。

——摘编自徐中约《中国近代史》

(1)据材料一,概括国共两党在抗战问题上有哪些共同特点。

(2)据材料二,分析抗战期间国际对华援助的变化。

(3)据以上材料,归纳中国抗战胜利的原因。

18.探究问题。

材料一 以毛泽东为代表的中国共产党人看到了抗日战争爆发后所出现的外交机遇,认为积极开展外交活动是战胜日本帝国主义的一个重要条件,因此,大力开展对外交往,中共的外交工作由此进入了一个崭新的阶段。

材料二 中共邀请外国进步记者、作家、传教士、军人等,分别到延安和敌后各抗日根据地访问。还通过中共在国统区的机构和八路军驻香港办事处与外国人士广泛接触,中共中央长江局和南方局都设有在周恩来领导下的国际宣传组和对外宣传组,他们经常与外国记者、外交官联系;香港办事处更是中共外交活动的一个窗口,取得了很好的效果。

中共通过进步报刊,加强宣传工作。众所周知,《新华日报》是中共在国统区的主要宣传刊物。此外,中共在上海租界借用外商名义创办或利用进步人士创办了《每日译报》《导报》《评论周刊》《译报周刊》等,在香港创办和利用进步人士创办了《华侨通讯》《国际新闻社》《香港中国通讯社》等,这些进步刊物大量宣传包括中共外交在内的路线、方针、政策和敌后军民的积极抗战,有力地增进了国际社会对中共的了解。

材料三 1941年10月,中共在延安组织召开东方各民族反法西斯代表大会,18个国家和地区及中国各民族和海外华侨等各方面代表130余人参会,成立了东方各民族反法西斯同盟,扩大了中共的国际影响。

中共还用救援英、美人员的实际行动增进其关系。太平洋战争爆发后,香港、上海和北平等地的租界被日本占领,英美等国官员和侨民陷入困境。对此,中共中央发出指示:“应多方设法欢迎并保护其到我区,或经过我区退走。”广东东江游击队迅速进行了“港九大营救”,先后救出80多名国际盟友。敌后抗日军民还大力营救在空战中跳伞的美军飞行员。这既表现了中共与英美真诚合作的愿望,又与英美人员在解放区的实地视察而将中共的真实情况带回英美诸国一起,提高了中共的国际威望。

——以上材料均摘编自《抗日战争时期中国共产党的外交策略与活动》

(1)据材料一,指出中国共产党“大力开展对外交往”的原因。

(2)据材料二、三,概括中国共产党“大力开展对外交往”的影响。试据材料,探究中国共产党“大力开展对外交往”的诸多方式。(提示:需答出4种方式)

19.中国近代史是一部反抗外来侵略、救亡图存的抗争史,中华民族日渐觉醒,逐渐凝聚出强大的民族精神,并取得了反侵略斗争的完全胜利。阅读材料,完成下列要求。

材料一 近代列强发动的主要侵华战争和中国人民的反抗斗争

材料二 依中国社会的现状,宜有一个势力集中的党为国民革命运动之大本营,中国现有的党,只有国民党比较是一个国民革命的党,同时依社会各阶级的现状,很难另造一个比国民党更大更革命的党,即能造成,也有使国民革命势力不统一不集中的结果……工人阶级尚未强大起来,自然不能产生一个强大的共产党——一个大群众的党,以应目前革命之需要。

——摘自《中共中央文件选集》

材料三 中华儿女不分民族、阶层、党派、宗教,也不分工、农、兵、学、商各行各业以至海外侨胞,都聚集在抗日民族统一战线旗帜下,汇成全民族抗战洪流,不仅是中华民族觉醒的集中表现,更是中华民族不可战胜的保证。

——摘自《人民日报》(2005年8月15日)

(1)材料一中西方列强发动两次鸦片战争的根本原因是什么?旧民主主义革命时期,面对西方列强的侵略,中国人民的历次反抗斗争呈现怎样的共同特点?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析共产党是如何促成“一个势力集中的党”出现的。“国民革命运动”取得怎样的成果?

(3)根据材料三并结合所学知识,归纳“全民族抗战洪流”有哪些具体表现。综上所述,你对“中国人民的反抗斗争”有何认识?

【参考答案】

1.A [解析] 从材料中“发生在中国东北”“日本帝国主义以武力征服中国的开始”“20世纪30年代初期”的信息并结合所学知识不难推断出“它”指的是九一八事变。

2.A [解析] 本题主要考查历史核心素养中的时空观念。从图片内容可以看出其反映的是九一八事变,再结合所学知识可知由于国民党采取不抵抗政策,东北三省沦丧,3 000万同胞过着亡国奴生活,故答案选A。

3.B 4.D 5.C 6.D 7.A

8.A [解析] 本题主要考查历史核心素养中的史料实证。从材料中“搬走图书文献”等信息并结合所学知识可知,日军占领南京给中国文化带来巨大损失。

9.C

10.B [解析] 本题主要考查学生从材料中获取信息的能力和知识识记能力。据所学可知,1931年日本发动九一八事变,中国人民的局部抗战开始;1937年日本发动七七事变,开始了全面侵华战争;1939年日军侵占广州和武汉,其战线已经从东北延至华南,所需要的兵力自然会增加,故日本陆海军总数增加的原因是侵华战争的规模不断扩大,故答案选B项。

11.B 12.A

13.B [解析] 从题干中的时间和主要人物“农民”等信息可知,这是中国共产党领导下的敌后战场抗击日本侵略者的写照。

14.A 15.D 16.A

17.(1)都认为要持久抗战;都重视游击战;都认为要发动人民抗战。

(2)太平洋战争爆发前国际援助以苏联为主,之后以美国为主;美国对华援助由非军事援助变为军事援助。

(3)抗日民族统一战线的建立(或实现全民族抗战;中共坚持敌后抗战、全面抗战;国民党正面战场的作战);世界反法西斯力量的支持。

18.(1)是战胜日本帝国主义的一个重要条件。

(2)影响:增进了国际社会对中国共产党及敌后抗日根据地的路线、方针、政策的了解;扩大了中共的国际影响力和提高了中共的国际威望。方式:邀请进步记者、作家、军人等到延安和敌后抗日根据地实地访问;设立专门机构和办事处;与外国相关人员进行多渠道接触;通过进步报刊加强宣传工作;召开专门会议;利用救援英、美人员的实际行动;等等。

19.(1)根本原因:打开中国市场,扩大侵略权益;鸦片战争后中国人民反抗斗争持续发展。在旧民主主义革命时期,反抗斗争具有自发性、持续性、反帝反封建的双重性,经历了由自发性到自觉性的转变。

(2)开展国共合作,进行国民大革命。基本上推翻了北洋军阀的统治,实现了国家的统一。

(3)抗日战争期间建立了以国共合作为基础的抗日民族统一战线,进行全民族抗战。在抗日民族统一战线的旗帜下,中国各民族、各政党、各政治派别求同存异,共同抗敌。国民党形成了正面战场,组织起大规模会战。共产党深入敌后,建立起敌后抗日根据地,组织了平型关大战、百团大战等战役。各界爱国群众以各自不同的形式积极支持抗战;中国人民不畏强暴、富于反抗精神。民族独立是民族振兴发展的前提。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹