人教部编版八年级下册语文第二三单元测试卷 (含答案)

文档属性

| 名称 | 人教部编版八年级下册语文第二三单元测试卷 (含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 179.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-17 12:27:19 | ||

图片预览

文档简介

第二、三单元测试卷

时间:120分钟 分值:120分]

一、语文知识积累(1~6题,每题2分,第7题8分,共20分)

1.下列词语中加点字注音,不完全正确的一项是

( )

A.萌发(méng)

褶皱(zhòu)

迁徙(xǐ)

狩猎(shòu)

B.骨骼(gé)

瞄准(miáo)

凋零(diāo)

弥漫(mí)

C.劫难(jié)

雾霭(ǎi)

沼泽(zhǎo)

龟裂(jūn)

D.翩然(piān)

追溯(suò)

缄默(jiān)

粗糙(cāo)

2.下列词语中没有错别字的一项是

( )

A.稀疏

潮汐

消声匿迹

不解之谜

B.孕育

缥移

单调枯燥

花香鸟语

C.山麓

沙砾

哀草连天

奇形怪状

D.海棠

夜幕

风雪载途

草长莺飞

3.下列句子中横线上应填入的词语,正确的一项是

( )

从北斗环绕到嫦娥奔月,从神舟起航到天舟穿梭,中华民族的航天梦, 的是中国人民“敢上九天揽月”的豪情壮志, 的是从站起来、富起来到强起来的磅礴伟力。正如习近平总书记在《新年贺词》中说的那样,“我们都在努力奔跑,我们都是 人”。?

A.承载

积攒

追赶

B.承接

积攒

追梦

C.承接

积蓄

追赶

D.承载

积蓄

追梦

4.对下列病句的病因解说,不正确的一项是

( )

A.武汉新冠肺炎疫情发生以后,人民解放军的医疗机构,就像在战场上听到冲锋号声一样,立即组成医疗队,火速奔赴武汉。(主谓搭配不当,主语“医疗机构”与谓语“奔赴”搭配不当,应改为“人民解放军医疗机构的医护人员”)

B.在冠状病毒研讨会上,有病毒专家认为天气温度的升高与否,或许会限制病毒的扩散。(两面对一面,应删去“与否”)

C.通过检查,大家讨论、发现、解决了农村寄宿学生的一些问题。(语序不当,应该先“发现”,后“讨论”,最后“解决”)

D.许多名人的经历告诉我们,成功不是上天赋予的,而是个人努力。(关联词语使用不当,应把“而是”改为“就是”)

5.给下列句子排序,最恰当的一项是

( )

①后来我的亲眼所见,又证实了这一点。

②这使我想起了王维的诗,既然初升的太阳是扁的,落日怕也不会是圆的吧!

③几年前,偶然东临大海,隔着面纱似的薄雾观看跃然而出的红日。

④碰巧,我在一本书里找到了答案:落日是扁的,据观察是椭圆形的,短轴约比长轴短1/5。

⑤咦!刚升起的太阳竟略有一点扁。

A.③⑤②④①

B.③④②①⑤

C.①⑤③②④

D.①④②③⑤

6.下列表述不正确的一项是

( )

A.《大自然的语言》是我国著名的气象学家、地理学家竺可桢的作品。文章通俗生动地介绍了物候学研究的对象、决定物候现象来临的有关因素以及研究物候学的意义等,提倡进一步加强物候观测和研究,促进农业生产的大丰收。

B.《恐龙无处不有》是一篇说明文,作者是英国著名科幻小说家、科普作家阿西莫夫。该文指出“不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响”。

C.《大雁归来》的作者是利奥波德,美国著名生态学家,被称为“美国的先知”,被称为“一个热心的观察家,一个敏锐的思想家,一个造诣极深的文学巨匠”。

D.古代流传下来的许多农谚包含了丰富的物候知识。比如:“九九加一九,耕牛遍地走。”“清明忙种麦,谷雨种大田。”

7.根据提示填空。(每空1分,共8分。凡出现加字、漏字、错别字中的任何一种情况,该空不得分)

(1)山高月小, 。

(魏学洢《核舟记》)?

(2) ,并怡然自乐。

(陶渊明《桃花源记》)?

(3)《蒹葭》一诗中,被我们引用来形容所爱恋的人在远方的诗句是:

,

。?

(4)王勃的《送杜少府之任蜀州》中蕴含哲理的诗句是:

,

。?

(5)请写出连续的两句含“雨”字的诗句: , 。?

二、综合性学习(8~12题,共10分)

(一)学习与探究(4分)

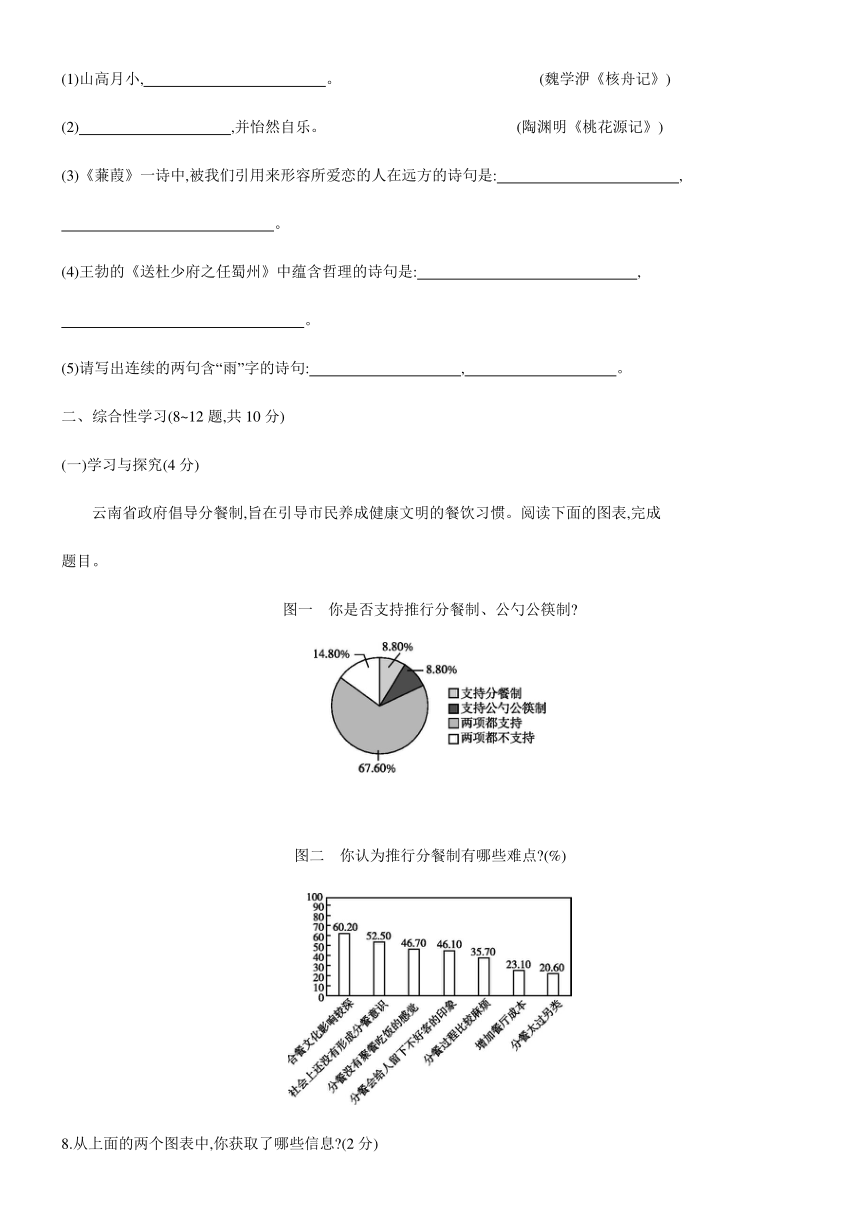

云南省政府倡导分餐制,旨在引导市民养成健康文明的餐饮习惯。阅读下面的图表,完成

题目。

图一 你是否支持推行分餐制、公勺公筷制?

图二 你认为推行分餐制有哪些难点?(%)

8.从上面的两个图表中,你获取了哪些信息?(2分)

9.除推行分餐制和公勺公筷制外,我们还可以采取哪些方法来养成健康文明的餐饮习惯?请提出两点建议。(2分)

(二)名著阅读(2分)

10.《傅雷家书》是一本普通而又奇特的书。这些家书凝聚着傅雷对祖国、对儿子深厚的爱。那么,傅雷的1954年10月2日的那封家书是在什么情况下写的?写这封家书的目的是什么?

(2分)

(三)书写与鉴赏(4分)

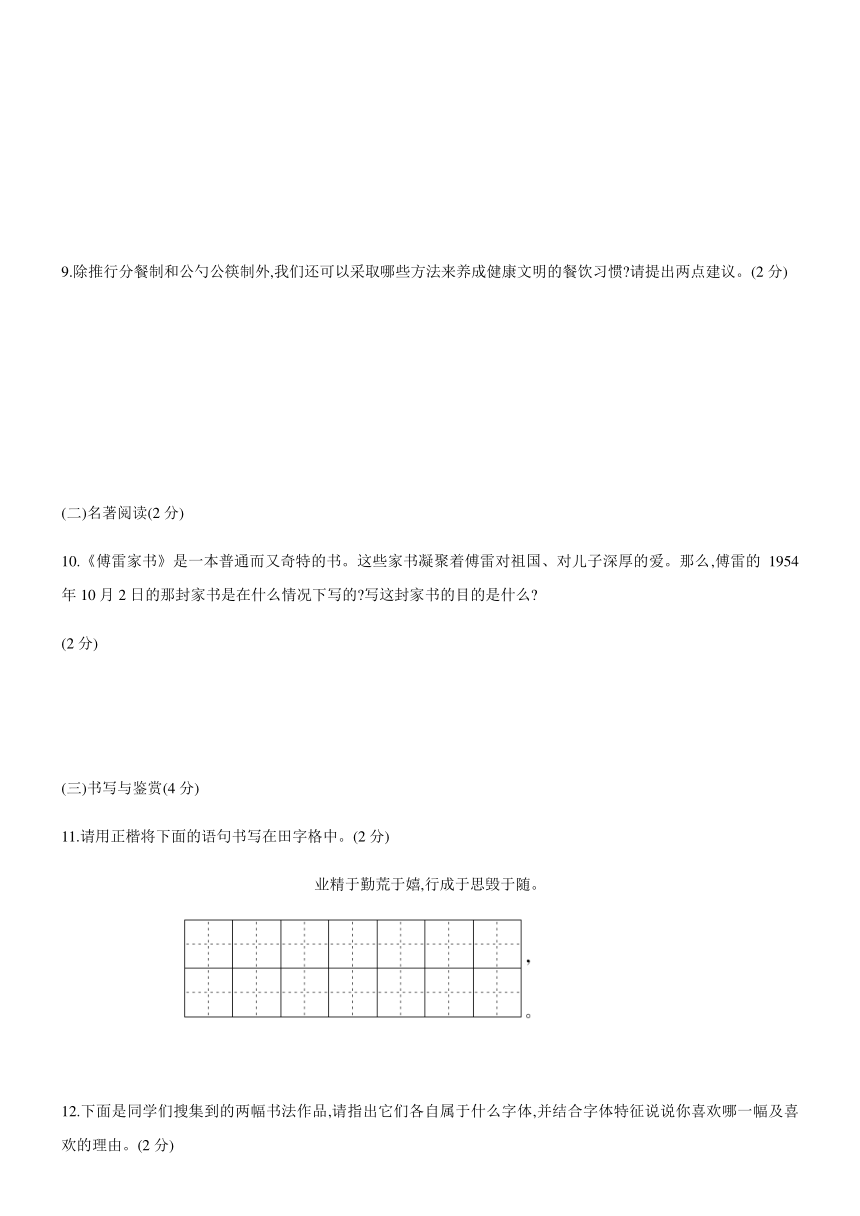

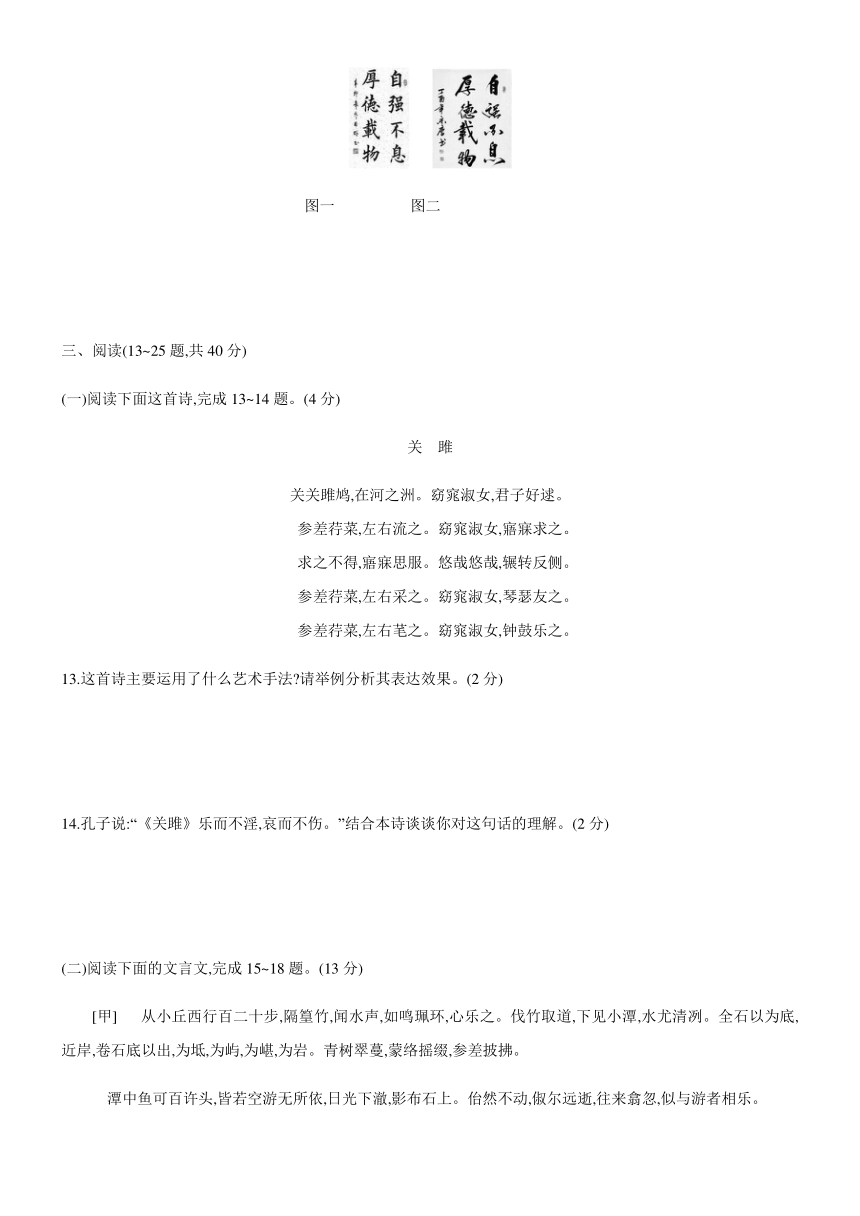

11.请用正楷将下面的语句书写在田字格中。(2分)

业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随。

12.下面是同学们搜集到的两幅书法作品,请指出它们各自属于什么字体,并结合字体特征说说你喜欢哪一幅及喜欢的理由。(2分)

图一 图二

三、阅读(13~25题,共40分)

(一)阅读下面这首诗,完成13~14题。(4分)

关 雎

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。

参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。

13.这首诗主要运用了什么艺术手法?请举例分析其表达效果。(2分)

14.孔子说:“《关雎》乐而不淫,哀而不伤。”结合本诗谈谈你对这句话的理解。(2分)

(二)阅读下面的文言文,完成15~18题。(13分)

[甲]

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

[乙]

修之来此,乐其地僻而事简,又爱其俗之安闲。既得斯泉于山谷之间,乃日与滁人仰而望山,俯而听泉,掇①幽芳而荫乔木,风霜冰雪,刻露清秀,四时之景,无不可爱。又幸其民乐其岁物之丰成,而喜与予游也。因为本②其山川,道其风俗之美,使民知所以安此丰年之乐者,幸生无事之时也。

夫宣上恩德,以与民共乐,刺史之事也。遂书以名其亭焉。

(节选自欧阳修《丰乐亭记》)

[注]

①掇(duō):拾取,摘取。②本:动词,根据。

15.解释下列句中加点词的意思。(4分)

(1)日光下澈 澈:?

(2)悄怆幽邃

邃:?

(3)乐其地僻而事简

乐:?

(4)遂书以名其亭焉

名:?

16.用现代汉语翻译下列句子。(4分)

(1)斗折蛇行,明灭可见。

(2)乃日与滁人仰而望山,俯而听泉。

17.甲文前两段中作者是怎样描写潭水清澈的?(3分)

18.甲、乙两文同为写景抒情,但表达的情感却有所不同,请简要分析二者的不同之处。(2分)

(三)

阅读下面文章,完成19~21题。(10分)

人为什么爱摸自己的脸

吴燕京

①有人统计过,人在不自知的情况下每小时会触摸脸部二三十次,平均两三分钟就会摸一次,而且这个习惯性动作很难避免。那么,人为什么要摸自己的脸呢?

②早期的人类语言与我们现在使用的语言有很大的不同。语言学家认为,在人类语言起源初期,人用于交流的方式和动物的交流方式比较类似,两者都包含了大量的肢体动作。这是因为早期的人类语言只包含很简单的几个音节,无法满足复杂的交流需求,因此需要借助肢体动作来丰富语言交流的形态和内容。

③在人类语言形成的早期,触摸面部、额头、下巴和脖子是早期人类语言中的重要组成部分。有人类学家甚至研究了这些动作的具体意义,比如,用手掌触摸额头代表臣服于族群的首领,用手握住脖子则是向同伴发出“有危险”的警告,触摸面部和下巴可能用于家庭成员之间的情感交流。看来,摸脸在人类早期是我们“说话”的一种方式。

④随着语言的发展,特别是语音变化的丰富,人类已经可以通过说话表达十分复杂的思想和感情,几乎满足了所有的交流愿望。肢体动作逐步失去了其在交流中的主导作用,退化成语言的辅助机制。

⑤相对于语言学家的解释,心理学家则认为人类触摸面部的现实意义是调节情绪,减少心理压力。

⑥英国杜伦大学芮斯兰德教授利用超声波扫描技术研究了怀孕24~36周的准妈妈,研究发现,触摸面部和调节情绪有关,心理压力较大的孕妇其体内胎儿会更多地呈现触摸自己面部的姿势。美国迈阿密大学的神经学家指出,由于脸部生有大量的神经末梢,触摸面部皮肤会刺激神经活动,从而导致人体激素水平的变化,进而降低压力和焦虑带来的负面情绪。由此可见,人们之所以会在不经意间摸自己的脸,实际上是在调节情绪,使自己保持一个健康的心理状态。

⑦人与动物的一个显著差异就是人类拥有强烈的自我意识。每个人都知道自己是一个独立的个体,既独立于周边的环境,也独立于他人。研究发现,部分高级哺乳动物也拥有一定的自我意识,大象、猩猩、狮子等动物在照镜子时可以区分镜子中的自己和镜子中的其他同类个体。有学者认为,人类触摸自己面部的表现正是源于这种自我意识的反应。

⑧人类有一套心理机制保护自我意识。对于大多数人来说,触摸自己的身体是最简单、直接的提升自我意识的方法。有研究发现,人在群体中比独处的时候会更多地触摸自己的脸、胳膊和头部,这固然是因为人们更在意社交场合下自己的仪容,但群体也是影响和降低自我意识的一个关键因素,因此,在群体中人会下意识地触碰自己的身体。这种行为可以产生心理暗示作用,提升自我意识,不容易在茫茫人海中迷失自我。

⑨当我们下一次出门注意到自己或他人触摸面部的这个动作时,体会或许会更多吧。

(选自《百科知识》2020.05A,有删改)

19.文章开头从人们习惯于摸自己的脸这种生活现象谈起,有何用意?(4分)

20.文章第③段画线句子运用了什么说明方法?有何作用?请简要分析。(3分)

21.文章第⑦段加点词语“部分”能否删去?为什么?(3分)

(四)阅读下面文章,完成22~25题。(13分)

让人喜爱的小蒜段

吉 雄

①乡下人对季节的感知不靠日历或者复杂的推算,他们凭的是双手,还有灵魂深处与大地的对话。正月才过,风还嚣张地在田埂上撒野的时候,农人用粗手往土地上一摊,地层深处的温度就顺着脉搏,传到了蓄势待发的地面上。

②树丛中,田埂边,万籁俱寂。地下深处,一颗细小的种子感知到了徐徐升高的地温,舒适地翻了个身,伸出细长的腿,向着那温暖的地方觅去;立春后的第一场雨踩着碎步翩跹而至,滴在僵硬的土地上,顺着地缝就滑到地层深处。这颗种子蜷缩的细腿在雨滴的引导下慢慢伸直、变粗,四处寻找落脚点。除了温度,还有其他的因素。它要为即将到来的远行做好准备。

③雷声把大地彻底从沉睡中催醒,声音掠过山峰,满眼的沧桑一夜间褪去,新生的力量萌发出来。人们的目光都聚焦于这喧腾的大场景,没人发现那粒最先苏醒过来的种子偷偷钻出了地面,嫩黄的一片如针尖般粗细。青春的阳光跳跃着,把整个季节都带入它的节奏里。那丝嫩芽也不例外,脚下颀长的根给它提供了足够的勇气,狭窄的叶子被风和阳光染成了绿色,地下球茎经过半个季节的磨炼长成了小拇指盖般大小。球茎今后也就这么大了。倒是颜色雪白,对着阳光,能看清楚里面纹路细腻的经络。

④小蒜。这种从《诗经》里走出来的“薤白”,抖落了一身的沧桑,携裹着地层深处的气味,泼辣地出现在世人面前。在冬天漫长的时间里,饭桌上的颜色和对面黢黑的山峦遥相呼应,辣椒也变得干枯,面色寡淡地悬挂在厨房的墙上。即使是初春,青色也是饭桌上难得一见的偶遇。大葱、蒜苗倒是可以点缀,但惜地如金的农人恨不得把麦子种到锅台下,哪能腾出地方给它们?小蒜生长在林间地头,随遇而安,也不用人们照顾,甚至人们都发现不了它的存在,只是在农忙回家的路上偶然一瞥,那一簇细弱的绿色才唤醒人们尘封的记忆。

⑤人们趁着湿润上山来了,有大人,也有小孩,提着篮子,手上还拿着小铁锹。山林里多石头,小蒜从石林、树根的罅缝里蜿蜒生长,要想挖到深藏于地缝的蒜瓣,不借助工具是不会成功的。田埂上的就好挖多了,但也要刨开层层土壤。母亲把小蒜周围的土刨开,看到埋藏在地下雪白的茎,再用手轻轻一提,亮晶晶的蒜瓣就出来了,下面还拖着几条细长的根须。白绿相间的蒜叶,晶莹透彻的蒜瓣,还有略显褐色的根须。看着我手里被采断的绿色蒜叶,母亲一边示范一边教要领:不要心急,拔的时候手要轻,缓缓加力,轻轻一提。就这样,母亲又拔出一颗嫩绿的小蒜。

⑥和大蒜上有数十个蒜瓣抱团不同,小蒜多为独蒜,形状也多不规则,但这并不影响它独特的魅力和人们对它的喜爱。小蒜进入农家,人们把这大自然无偿的馈赠洗净剁碎,和寂寞的辣椒拌在一起,饭桌上顿时生机勃勃起来。春天的气息,热烈的劲辣,让人血脉贲张,一根细细的小蒜能吃出丰收季节的恣意和畅快。有时候,我们薅得多了,母亲会在做面条时用它替代酸菜撒在锅里,再加上几滴香油,那青色的碎末和油珠漂浮在面汤里,和雨后狭窄蒜叶上细微的露珠一样,碗里有太阳跳舞的影子,温暖、澎湃,充满了希望。啜一口面汤,小蒜浓郁的气味中夹带着呼啸的山风、铿锵的雷声和大地翻身的声音。

⑦几番春雨过后,地里的野菜开始蓬勃起来,蒲公英、灰灰菜、马兰头、奶浆草此起彼伏,一茬接一茬地渲染着春天的生机勃勃,也冲击着人们的味觉和饭桌,小蒜慢慢地从农人忙碌的身影中淡出。但在树林里,石缝中,它们依然倔强地生长着,高昂着头,顶着一株白色的小花,奋力向太阳靠近。细叶上,花蕊中,有一滴滴露珠荡漾着。

22.通读全文,分析小蒜有哪些让人喜爱的特点。(4分)

23.“沧桑”是沧海桑田的略语,多形容世事变化很大。请结合语境说说第③段加点词“沧桑”与第④段加点词“沧桑”分别是什么含义。(2分)

24.从修辞角度赏析文中画线的句子。(4分)

25.文章第⑥段中小蒜是怎样让餐桌生机勃勃起来的?(3分)

四、作文(50分)

26.阅读下面的文字,按要求作文。(50分)

雨是大自然的精灵,它是一道亮丽的风景,它滋养万物,温暖心田,催生种子发芽、花儿开放、麦子抽穗、稻谷飘香。雨,引发了人们多少美好的情愫,让人产生了多少醉人的遐想。雨是一首诗,雨是一支歌,雨是一本书,聪明的你,读懂它了吗?

请以“雨”为话题,写一篇600字左右的文章,或描写景物,或叙述故事,或发表感想,写出自己的真情实感。

参考答案

1.解析:

D “溯”应读“sù”。

2.解析:

D A项,“消声匿迹”应为“销声匿迹”;B项,“缥移”应为“漂移”;C项,“哀草连天”应为“衰草连天”。

3.解析:

D “承载”指托着物体,承受它的重量;“承接”指接续。根据语境,第一空应选“承载”。“积攒”指一点儿一点儿地聚集;“积蓄”指积存。根据叙写的对象“磅礴伟力”,第二空应选“积蓄”。根据语境,第三空应选“追梦”。

4.解析:

D 成分残缺,在“努力”后加“的结果”。

5.解析:

A 本语段主要是围绕红日展开的,所以首句为③句,排除C、D两项,②句承接⑤句,由初升的太阳联想到落日,故排除B项。

6.解析:

B 阿西莫夫是美国著名科幻小说家、科普作家。

7.(1)水落石出

(2)黄发垂髫

(3)所谓伊人 在水一方

(4)海内存知己 天涯若比邻

(5)示例一:好雨知时节 当春乃发生

示例二:夜来风雨声 花落知多少

8.解析:

此题考查图表信息的提取与概括。图一中,支持推行分餐制和公勺公筷制的人数占比为67.60%,两项都不支持的人数占比为14.80%,只支持其中一项的人数占比共为17.60%,由此概括即可。图二中,认为推行分餐制的难点在于合餐文化影响较深的人数占比为60.20%,认为在于社会上还没有形成分餐意识的人数占比为52.50%,持其余看法的人数占比均在50%以下,由此概括即可。

【答案】

示例:大多数人支持推行分餐制和公勺公筷制,只支持其中一项或两项都不支持的人很少;超过一半的人认为推行分餐制的难点在于合餐文化影响较深、社会上还没有形成分餐意识。(意思对即可。一点1分,共2分)

9.示例:外出用餐时要洗手,并做好餐具消毒;选择环境干净卫生的地方就餐;在家做饭应分开处理生食和熟食;吃完饭后及时清理餐具,减少细菌的滋生。(答出两点,意思对即可。一点1分,共2分)

10.在儿子受到打击、意志消沉时写的。目的是劝慰儿子,教导他面对感情创伤要学会泰然处之。

11.略。

12.图一属于楷书,图二属于行书(行楷)。

示例一:我喜欢图一,因为它字体方正,笔画清晰。

示例二:我喜欢图二,因为它笔势连绵,意态生动。

13.主要运用“兴”的艺术手法。(1分)如本诗开头用“关关雎鸠,在河之洲”来起兴,引出“窈窕淑女,君子好逑”,使人由成双成对的雎鸠鸟联想到淑女是君子的佳偶。(1分)(答出“比兴”“重章叠句”并举例分析其表达效果亦可)

14.《关雎》是一篇言情之作。写一个男子对女子的思念和追求过程,这个过程显得美好而又不低俗,是“乐而不淫”;(1分)写求之不得的焦虑、苦闷和想象求而得之的热闹情景,是“哀而不伤”。(1分)

15.(1)穿透。(2)深。(3)以……为乐。(4)命名。

16.(1)(溪水)像北斗星那样曲折,像蛇那样蜿蜒前行,时隐时现。(2分)

(2)于是(我)每天和滁州人(来这里)抬头仰望高山,低头倾听泉声。(2分)

17.采用了正面描写和侧面描写相结合的手法,(1分)“水尤清冽”是从正面直接描写小石潭潭水清澈的特点,“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依”从侧面突出了小石潭潭水清澈的特点。(2分)

18.甲文表达了作者被贬以后在凄清环境中孤凄悲凉的心境,(1分)乙文表达了作者与民同乐的思想。(1分)

【参考译文】

[乙]

我来到这里,喜欢这里地方僻静而且政事简单,又爱这里风俗的安宁闲适。在山谷之间找到这股泉水以后,于是(我)每天和滁州人(来这里)抬头仰望高山,低头倾听泉声,(春天)摘取幽香的山花,(夏天)在茂密的乔木下乘凉,刮风落霜结冰飞雪之时,更鲜明地显露出它的清肃秀美,四季的景色,没有不令人喜爱的。(那时)又庆幸这里的百姓因年景的丰收而欢乐,乐意与我一起游玩。因此,(我)根据这里的山川地理,叙述这里风俗的美好,使百姓知道,安享这丰收年景的欢乐的原因,是幸运地生活在太平无事的时代。

宣扬皇上的恩德,并以此和百姓共享欢乐,这是刺史职责范围内的事。于是(我)就写下(这篇文章)来为这座亭子命名。

19.开头列举人们总是在不自知的情况下习惯性摸脸的现象,引出说明对象——人为什么要摸自己的脸;(1分)照应标题;(1分)为下文具体说明爱摸自己的脸的原因做铺垫;(1分)设置悬念,激发读者的阅读兴趣。(1分)

20.运用举例子的说明方法,(1分)具体直观地说明了用手掌触摸不同的位置有不同的意义,进一步说明了摸脸在人类早期是我们“说话”的一种方式,从而说明了人为什么爱摸自己的脸。

(2分)

21.不能。(1分)“部分”是整体中的局部,表示范围,说明并不是所有的高级哺乳动物都拥有一定的自我意识,而只是一部分,(1分)如果删去则表示全部,太过绝对,与事实不符。“部分”一词体现了说明文语言的准确性、严密性。(1分)

22.①妆点春天。文中描写了春天野草遍地,生机勃勃的情景,“蒲公英、灰灰菜、马兰头、奶浆草此起彼伏,一茬接一茬地渲染着春天的生机勃勃”。小蒜与其他野菜一样,也为春天的到来增添了色彩。②丰富餐桌。“小蒜进入农家……饭桌上顿时生机勃勃起来”

,小蒜是初春农家餐桌上的一道美味。③生命顽强,平凡倔强。“小蒜生长在林间地头,随遇而安,也不用人们照顾。”小蒜在任何环境中都能生长,“树林里,石缝中,它们依然倔强地生长着……奋力向太阳靠近”。④承载着人们的回忆。和家人一起挖小蒜,一起吃小蒜,都是一段美好的回忆,通过小蒜,可以“唤醒人们尘封的记忆”。⑤历史悠久。“薤白”是古代人们对小蒜的一种称呼,“这种从《诗经》里走出来的‘薤白’,抖落了一身的沧桑,携裹着地层深处的气味,泼辣地出现在世人面前”。(答出任意四点即可,共4分)

23.第③段的“沧桑”指大地在冬季的贫瘠景象,缺乏绿色;第④段的“沧桑”是指小蒜从地层深处带来的泥土气息及所具有的文化厚重感。

24.运用了拟人和比喻的修辞手法。(2分)“偷偷”赋予小蒜以人的情感;(1分)把小蒜的叶子比喻成“针尖”,生动形象地写出了小蒜的纤弱,从而体现了小蒜生命力的顽强。(1分)

25.①一根细细的小蒜能吃出丰收季节的恣意和畅快;②小蒜给人温暖,澎湃,充满希望之感;③小蒜带着自然的气息(夹带着呼啸的山风、铿锵的雷声和大地翻身的声音)。

26.略。

时间:120分钟 分值:120分]

一、语文知识积累(1~6题,每题2分,第7题8分,共20分)

1.下列词语中加点字注音,不完全正确的一项是

( )

A.萌发(méng)

褶皱(zhòu)

迁徙(xǐ)

狩猎(shòu)

B.骨骼(gé)

瞄准(miáo)

凋零(diāo)

弥漫(mí)

C.劫难(jié)

雾霭(ǎi)

沼泽(zhǎo)

龟裂(jūn)

D.翩然(piān)

追溯(suò)

缄默(jiān)

粗糙(cāo)

2.下列词语中没有错别字的一项是

( )

A.稀疏

潮汐

消声匿迹

不解之谜

B.孕育

缥移

单调枯燥

花香鸟语

C.山麓

沙砾

哀草连天

奇形怪状

D.海棠

夜幕

风雪载途

草长莺飞

3.下列句子中横线上应填入的词语,正确的一项是

( )

从北斗环绕到嫦娥奔月,从神舟起航到天舟穿梭,中华民族的航天梦, 的是中国人民“敢上九天揽月”的豪情壮志, 的是从站起来、富起来到强起来的磅礴伟力。正如习近平总书记在《新年贺词》中说的那样,“我们都在努力奔跑,我们都是 人”。?

A.承载

积攒

追赶

B.承接

积攒

追梦

C.承接

积蓄

追赶

D.承载

积蓄

追梦

4.对下列病句的病因解说,不正确的一项是

( )

A.武汉新冠肺炎疫情发生以后,人民解放军的医疗机构,就像在战场上听到冲锋号声一样,立即组成医疗队,火速奔赴武汉。(主谓搭配不当,主语“医疗机构”与谓语“奔赴”搭配不当,应改为“人民解放军医疗机构的医护人员”)

B.在冠状病毒研讨会上,有病毒专家认为天气温度的升高与否,或许会限制病毒的扩散。(两面对一面,应删去“与否”)

C.通过检查,大家讨论、发现、解决了农村寄宿学生的一些问题。(语序不当,应该先“发现”,后“讨论”,最后“解决”)

D.许多名人的经历告诉我们,成功不是上天赋予的,而是个人努力。(关联词语使用不当,应把“而是”改为“就是”)

5.给下列句子排序,最恰当的一项是

( )

①后来我的亲眼所见,又证实了这一点。

②这使我想起了王维的诗,既然初升的太阳是扁的,落日怕也不会是圆的吧!

③几年前,偶然东临大海,隔着面纱似的薄雾观看跃然而出的红日。

④碰巧,我在一本书里找到了答案:落日是扁的,据观察是椭圆形的,短轴约比长轴短1/5。

⑤咦!刚升起的太阳竟略有一点扁。

A.③⑤②④①

B.③④②①⑤

C.①⑤③②④

D.①④②③⑤

6.下列表述不正确的一项是

( )

A.《大自然的语言》是我国著名的气象学家、地理学家竺可桢的作品。文章通俗生动地介绍了物候学研究的对象、决定物候现象来临的有关因素以及研究物候学的意义等,提倡进一步加强物候观测和研究,促进农业生产的大丰收。

B.《恐龙无处不有》是一篇说明文,作者是英国著名科幻小说家、科普作家阿西莫夫。该文指出“不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的发现肯定会对其他领域产生影响”。

C.《大雁归来》的作者是利奥波德,美国著名生态学家,被称为“美国的先知”,被称为“一个热心的观察家,一个敏锐的思想家,一个造诣极深的文学巨匠”。

D.古代流传下来的许多农谚包含了丰富的物候知识。比如:“九九加一九,耕牛遍地走。”“清明忙种麦,谷雨种大田。”

7.根据提示填空。(每空1分,共8分。凡出现加字、漏字、错别字中的任何一种情况,该空不得分)

(1)山高月小, 。

(魏学洢《核舟记》)?

(2) ,并怡然自乐。

(陶渊明《桃花源记》)?

(3)《蒹葭》一诗中,被我们引用来形容所爱恋的人在远方的诗句是:

,

。?

(4)王勃的《送杜少府之任蜀州》中蕴含哲理的诗句是:

,

。?

(5)请写出连续的两句含“雨”字的诗句: , 。?

二、综合性学习(8~12题,共10分)

(一)学习与探究(4分)

云南省政府倡导分餐制,旨在引导市民养成健康文明的餐饮习惯。阅读下面的图表,完成

题目。

图一 你是否支持推行分餐制、公勺公筷制?

图二 你认为推行分餐制有哪些难点?(%)

8.从上面的两个图表中,你获取了哪些信息?(2分)

9.除推行分餐制和公勺公筷制外,我们还可以采取哪些方法来养成健康文明的餐饮习惯?请提出两点建议。(2分)

(二)名著阅读(2分)

10.《傅雷家书》是一本普通而又奇特的书。这些家书凝聚着傅雷对祖国、对儿子深厚的爱。那么,傅雷的1954年10月2日的那封家书是在什么情况下写的?写这封家书的目的是什么?

(2分)

(三)书写与鉴赏(4分)

11.请用正楷将下面的语句书写在田字格中。(2分)

业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随。

12.下面是同学们搜集到的两幅书法作品,请指出它们各自属于什么字体,并结合字体特征说说你喜欢哪一幅及喜欢的理由。(2分)

图一 图二

三、阅读(13~25题,共40分)

(一)阅读下面这首诗,完成13~14题。(4分)

关 雎

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。

参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。

13.这首诗主要运用了什么艺术手法?请举例分析其表达效果。(2分)

14.孔子说:“《关雎》乐而不淫,哀而不伤。”结合本诗谈谈你对这句话的理解。(2分)

(二)阅读下面的文言文,完成15~18题。(13分)

[甲]

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

[乙]

修之来此,乐其地僻而事简,又爱其俗之安闲。既得斯泉于山谷之间,乃日与滁人仰而望山,俯而听泉,掇①幽芳而荫乔木,风霜冰雪,刻露清秀,四时之景,无不可爱。又幸其民乐其岁物之丰成,而喜与予游也。因为本②其山川,道其风俗之美,使民知所以安此丰年之乐者,幸生无事之时也。

夫宣上恩德,以与民共乐,刺史之事也。遂书以名其亭焉。

(节选自欧阳修《丰乐亭记》)

[注]

①掇(duō):拾取,摘取。②本:动词,根据。

15.解释下列句中加点词的意思。(4分)

(1)日光下澈 澈:?

(2)悄怆幽邃

邃:?

(3)乐其地僻而事简

乐:?

(4)遂书以名其亭焉

名:?

16.用现代汉语翻译下列句子。(4分)

(1)斗折蛇行,明灭可见。

(2)乃日与滁人仰而望山,俯而听泉。

17.甲文前两段中作者是怎样描写潭水清澈的?(3分)

18.甲、乙两文同为写景抒情,但表达的情感却有所不同,请简要分析二者的不同之处。(2分)

(三)

阅读下面文章,完成19~21题。(10分)

人为什么爱摸自己的脸

吴燕京

①有人统计过,人在不自知的情况下每小时会触摸脸部二三十次,平均两三分钟就会摸一次,而且这个习惯性动作很难避免。那么,人为什么要摸自己的脸呢?

②早期的人类语言与我们现在使用的语言有很大的不同。语言学家认为,在人类语言起源初期,人用于交流的方式和动物的交流方式比较类似,两者都包含了大量的肢体动作。这是因为早期的人类语言只包含很简单的几个音节,无法满足复杂的交流需求,因此需要借助肢体动作来丰富语言交流的形态和内容。

③在人类语言形成的早期,触摸面部、额头、下巴和脖子是早期人类语言中的重要组成部分。有人类学家甚至研究了这些动作的具体意义,比如,用手掌触摸额头代表臣服于族群的首领,用手握住脖子则是向同伴发出“有危险”的警告,触摸面部和下巴可能用于家庭成员之间的情感交流。看来,摸脸在人类早期是我们“说话”的一种方式。

④随着语言的发展,特别是语音变化的丰富,人类已经可以通过说话表达十分复杂的思想和感情,几乎满足了所有的交流愿望。肢体动作逐步失去了其在交流中的主导作用,退化成语言的辅助机制。

⑤相对于语言学家的解释,心理学家则认为人类触摸面部的现实意义是调节情绪,减少心理压力。

⑥英国杜伦大学芮斯兰德教授利用超声波扫描技术研究了怀孕24~36周的准妈妈,研究发现,触摸面部和调节情绪有关,心理压力较大的孕妇其体内胎儿会更多地呈现触摸自己面部的姿势。美国迈阿密大学的神经学家指出,由于脸部生有大量的神经末梢,触摸面部皮肤会刺激神经活动,从而导致人体激素水平的变化,进而降低压力和焦虑带来的负面情绪。由此可见,人们之所以会在不经意间摸自己的脸,实际上是在调节情绪,使自己保持一个健康的心理状态。

⑦人与动物的一个显著差异就是人类拥有强烈的自我意识。每个人都知道自己是一个独立的个体,既独立于周边的环境,也独立于他人。研究发现,部分高级哺乳动物也拥有一定的自我意识,大象、猩猩、狮子等动物在照镜子时可以区分镜子中的自己和镜子中的其他同类个体。有学者认为,人类触摸自己面部的表现正是源于这种自我意识的反应。

⑧人类有一套心理机制保护自我意识。对于大多数人来说,触摸自己的身体是最简单、直接的提升自我意识的方法。有研究发现,人在群体中比独处的时候会更多地触摸自己的脸、胳膊和头部,这固然是因为人们更在意社交场合下自己的仪容,但群体也是影响和降低自我意识的一个关键因素,因此,在群体中人会下意识地触碰自己的身体。这种行为可以产生心理暗示作用,提升自我意识,不容易在茫茫人海中迷失自我。

⑨当我们下一次出门注意到自己或他人触摸面部的这个动作时,体会或许会更多吧。

(选自《百科知识》2020.05A,有删改)

19.文章开头从人们习惯于摸自己的脸这种生活现象谈起,有何用意?(4分)

20.文章第③段画线句子运用了什么说明方法?有何作用?请简要分析。(3分)

21.文章第⑦段加点词语“部分”能否删去?为什么?(3分)

(四)阅读下面文章,完成22~25题。(13分)

让人喜爱的小蒜段

吉 雄

①乡下人对季节的感知不靠日历或者复杂的推算,他们凭的是双手,还有灵魂深处与大地的对话。正月才过,风还嚣张地在田埂上撒野的时候,农人用粗手往土地上一摊,地层深处的温度就顺着脉搏,传到了蓄势待发的地面上。

②树丛中,田埂边,万籁俱寂。地下深处,一颗细小的种子感知到了徐徐升高的地温,舒适地翻了个身,伸出细长的腿,向着那温暖的地方觅去;立春后的第一场雨踩着碎步翩跹而至,滴在僵硬的土地上,顺着地缝就滑到地层深处。这颗种子蜷缩的细腿在雨滴的引导下慢慢伸直、变粗,四处寻找落脚点。除了温度,还有其他的因素。它要为即将到来的远行做好准备。

③雷声把大地彻底从沉睡中催醒,声音掠过山峰,满眼的沧桑一夜间褪去,新生的力量萌发出来。人们的目光都聚焦于这喧腾的大场景,没人发现那粒最先苏醒过来的种子偷偷钻出了地面,嫩黄的一片如针尖般粗细。青春的阳光跳跃着,把整个季节都带入它的节奏里。那丝嫩芽也不例外,脚下颀长的根给它提供了足够的勇气,狭窄的叶子被风和阳光染成了绿色,地下球茎经过半个季节的磨炼长成了小拇指盖般大小。球茎今后也就这么大了。倒是颜色雪白,对着阳光,能看清楚里面纹路细腻的经络。

④小蒜。这种从《诗经》里走出来的“薤白”,抖落了一身的沧桑,携裹着地层深处的气味,泼辣地出现在世人面前。在冬天漫长的时间里,饭桌上的颜色和对面黢黑的山峦遥相呼应,辣椒也变得干枯,面色寡淡地悬挂在厨房的墙上。即使是初春,青色也是饭桌上难得一见的偶遇。大葱、蒜苗倒是可以点缀,但惜地如金的农人恨不得把麦子种到锅台下,哪能腾出地方给它们?小蒜生长在林间地头,随遇而安,也不用人们照顾,甚至人们都发现不了它的存在,只是在农忙回家的路上偶然一瞥,那一簇细弱的绿色才唤醒人们尘封的记忆。

⑤人们趁着湿润上山来了,有大人,也有小孩,提着篮子,手上还拿着小铁锹。山林里多石头,小蒜从石林、树根的罅缝里蜿蜒生长,要想挖到深藏于地缝的蒜瓣,不借助工具是不会成功的。田埂上的就好挖多了,但也要刨开层层土壤。母亲把小蒜周围的土刨开,看到埋藏在地下雪白的茎,再用手轻轻一提,亮晶晶的蒜瓣就出来了,下面还拖着几条细长的根须。白绿相间的蒜叶,晶莹透彻的蒜瓣,还有略显褐色的根须。看着我手里被采断的绿色蒜叶,母亲一边示范一边教要领:不要心急,拔的时候手要轻,缓缓加力,轻轻一提。就这样,母亲又拔出一颗嫩绿的小蒜。

⑥和大蒜上有数十个蒜瓣抱团不同,小蒜多为独蒜,形状也多不规则,但这并不影响它独特的魅力和人们对它的喜爱。小蒜进入农家,人们把这大自然无偿的馈赠洗净剁碎,和寂寞的辣椒拌在一起,饭桌上顿时生机勃勃起来。春天的气息,热烈的劲辣,让人血脉贲张,一根细细的小蒜能吃出丰收季节的恣意和畅快。有时候,我们薅得多了,母亲会在做面条时用它替代酸菜撒在锅里,再加上几滴香油,那青色的碎末和油珠漂浮在面汤里,和雨后狭窄蒜叶上细微的露珠一样,碗里有太阳跳舞的影子,温暖、澎湃,充满了希望。啜一口面汤,小蒜浓郁的气味中夹带着呼啸的山风、铿锵的雷声和大地翻身的声音。

⑦几番春雨过后,地里的野菜开始蓬勃起来,蒲公英、灰灰菜、马兰头、奶浆草此起彼伏,一茬接一茬地渲染着春天的生机勃勃,也冲击着人们的味觉和饭桌,小蒜慢慢地从农人忙碌的身影中淡出。但在树林里,石缝中,它们依然倔强地生长着,高昂着头,顶着一株白色的小花,奋力向太阳靠近。细叶上,花蕊中,有一滴滴露珠荡漾着。

22.通读全文,分析小蒜有哪些让人喜爱的特点。(4分)

23.“沧桑”是沧海桑田的略语,多形容世事变化很大。请结合语境说说第③段加点词“沧桑”与第④段加点词“沧桑”分别是什么含义。(2分)

24.从修辞角度赏析文中画线的句子。(4分)

25.文章第⑥段中小蒜是怎样让餐桌生机勃勃起来的?(3分)

四、作文(50分)

26.阅读下面的文字,按要求作文。(50分)

雨是大自然的精灵,它是一道亮丽的风景,它滋养万物,温暖心田,催生种子发芽、花儿开放、麦子抽穗、稻谷飘香。雨,引发了人们多少美好的情愫,让人产生了多少醉人的遐想。雨是一首诗,雨是一支歌,雨是一本书,聪明的你,读懂它了吗?

请以“雨”为话题,写一篇600字左右的文章,或描写景物,或叙述故事,或发表感想,写出自己的真情实感。

参考答案

1.解析:

D “溯”应读“sù”。

2.解析:

D A项,“消声匿迹”应为“销声匿迹”;B项,“缥移”应为“漂移”;C项,“哀草连天”应为“衰草连天”。

3.解析:

D “承载”指托着物体,承受它的重量;“承接”指接续。根据语境,第一空应选“承载”。“积攒”指一点儿一点儿地聚集;“积蓄”指积存。根据叙写的对象“磅礴伟力”,第二空应选“积蓄”。根据语境,第三空应选“追梦”。

4.解析:

D 成分残缺,在“努力”后加“的结果”。

5.解析:

A 本语段主要是围绕红日展开的,所以首句为③句,排除C、D两项,②句承接⑤句,由初升的太阳联想到落日,故排除B项。

6.解析:

B 阿西莫夫是美国著名科幻小说家、科普作家。

7.(1)水落石出

(2)黄发垂髫

(3)所谓伊人 在水一方

(4)海内存知己 天涯若比邻

(5)示例一:好雨知时节 当春乃发生

示例二:夜来风雨声 花落知多少

8.解析:

此题考查图表信息的提取与概括。图一中,支持推行分餐制和公勺公筷制的人数占比为67.60%,两项都不支持的人数占比为14.80%,只支持其中一项的人数占比共为17.60%,由此概括即可。图二中,认为推行分餐制的难点在于合餐文化影响较深的人数占比为60.20%,认为在于社会上还没有形成分餐意识的人数占比为52.50%,持其余看法的人数占比均在50%以下,由此概括即可。

【答案】

示例:大多数人支持推行分餐制和公勺公筷制,只支持其中一项或两项都不支持的人很少;超过一半的人认为推行分餐制的难点在于合餐文化影响较深、社会上还没有形成分餐意识。(意思对即可。一点1分,共2分)

9.示例:外出用餐时要洗手,并做好餐具消毒;选择环境干净卫生的地方就餐;在家做饭应分开处理生食和熟食;吃完饭后及时清理餐具,减少细菌的滋生。(答出两点,意思对即可。一点1分,共2分)

10.在儿子受到打击、意志消沉时写的。目的是劝慰儿子,教导他面对感情创伤要学会泰然处之。

11.略。

12.图一属于楷书,图二属于行书(行楷)。

示例一:我喜欢图一,因为它字体方正,笔画清晰。

示例二:我喜欢图二,因为它笔势连绵,意态生动。

13.主要运用“兴”的艺术手法。(1分)如本诗开头用“关关雎鸠,在河之洲”来起兴,引出“窈窕淑女,君子好逑”,使人由成双成对的雎鸠鸟联想到淑女是君子的佳偶。(1分)(答出“比兴”“重章叠句”并举例分析其表达效果亦可)

14.《关雎》是一篇言情之作。写一个男子对女子的思念和追求过程,这个过程显得美好而又不低俗,是“乐而不淫”;(1分)写求之不得的焦虑、苦闷和想象求而得之的热闹情景,是“哀而不伤”。(1分)

15.(1)穿透。(2)深。(3)以……为乐。(4)命名。

16.(1)(溪水)像北斗星那样曲折,像蛇那样蜿蜒前行,时隐时现。(2分)

(2)于是(我)每天和滁州人(来这里)抬头仰望高山,低头倾听泉声。(2分)

17.采用了正面描写和侧面描写相结合的手法,(1分)“水尤清冽”是从正面直接描写小石潭潭水清澈的特点,“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依”从侧面突出了小石潭潭水清澈的特点。(2分)

18.甲文表达了作者被贬以后在凄清环境中孤凄悲凉的心境,(1分)乙文表达了作者与民同乐的思想。(1分)

【参考译文】

[乙]

我来到这里,喜欢这里地方僻静而且政事简单,又爱这里风俗的安宁闲适。在山谷之间找到这股泉水以后,于是(我)每天和滁州人(来这里)抬头仰望高山,低头倾听泉声,(春天)摘取幽香的山花,(夏天)在茂密的乔木下乘凉,刮风落霜结冰飞雪之时,更鲜明地显露出它的清肃秀美,四季的景色,没有不令人喜爱的。(那时)又庆幸这里的百姓因年景的丰收而欢乐,乐意与我一起游玩。因此,(我)根据这里的山川地理,叙述这里风俗的美好,使百姓知道,安享这丰收年景的欢乐的原因,是幸运地生活在太平无事的时代。

宣扬皇上的恩德,并以此和百姓共享欢乐,这是刺史职责范围内的事。于是(我)就写下(这篇文章)来为这座亭子命名。

19.开头列举人们总是在不自知的情况下习惯性摸脸的现象,引出说明对象——人为什么要摸自己的脸;(1分)照应标题;(1分)为下文具体说明爱摸自己的脸的原因做铺垫;(1分)设置悬念,激发读者的阅读兴趣。(1分)

20.运用举例子的说明方法,(1分)具体直观地说明了用手掌触摸不同的位置有不同的意义,进一步说明了摸脸在人类早期是我们“说话”的一种方式,从而说明了人为什么爱摸自己的脸。

(2分)

21.不能。(1分)“部分”是整体中的局部,表示范围,说明并不是所有的高级哺乳动物都拥有一定的自我意识,而只是一部分,(1分)如果删去则表示全部,太过绝对,与事实不符。“部分”一词体现了说明文语言的准确性、严密性。(1分)

22.①妆点春天。文中描写了春天野草遍地,生机勃勃的情景,“蒲公英、灰灰菜、马兰头、奶浆草此起彼伏,一茬接一茬地渲染着春天的生机勃勃”。小蒜与其他野菜一样,也为春天的到来增添了色彩。②丰富餐桌。“小蒜进入农家……饭桌上顿时生机勃勃起来”

,小蒜是初春农家餐桌上的一道美味。③生命顽强,平凡倔强。“小蒜生长在林间地头,随遇而安,也不用人们照顾。”小蒜在任何环境中都能生长,“树林里,石缝中,它们依然倔强地生长着……奋力向太阳靠近”。④承载着人们的回忆。和家人一起挖小蒜,一起吃小蒜,都是一段美好的回忆,通过小蒜,可以“唤醒人们尘封的记忆”。⑤历史悠久。“薤白”是古代人们对小蒜的一种称呼,“这种从《诗经》里走出来的‘薤白’,抖落了一身的沧桑,携裹着地层深处的气味,泼辣地出现在世人面前”。(答出任意四点即可,共4分)

23.第③段的“沧桑”指大地在冬季的贫瘠景象,缺乏绿色;第④段的“沧桑”是指小蒜从地层深处带来的泥土气息及所具有的文化厚重感。

24.运用了拟人和比喻的修辞手法。(2分)“偷偷”赋予小蒜以人的情感;(1分)把小蒜的叶子比喻成“针尖”,生动形象地写出了小蒜的纤弱,从而体现了小蒜生命力的顽强。(1分)

25.①一根细细的小蒜能吃出丰收季节的恣意和畅快;②小蒜给人温暖,澎湃,充满希望之感;③小蒜带着自然的气息(夹带着呼啸的山风、铿锵的雷声和大地翻身的声音)。

26.略。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读