统编版语文二轮专题:中考课标40首古诗词曲鉴赏金题精练(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版语文二轮专题:中考课标40首古诗词曲鉴赏金题精练(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 936.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-17 12:53:30 | ||

图片预览

文档简介

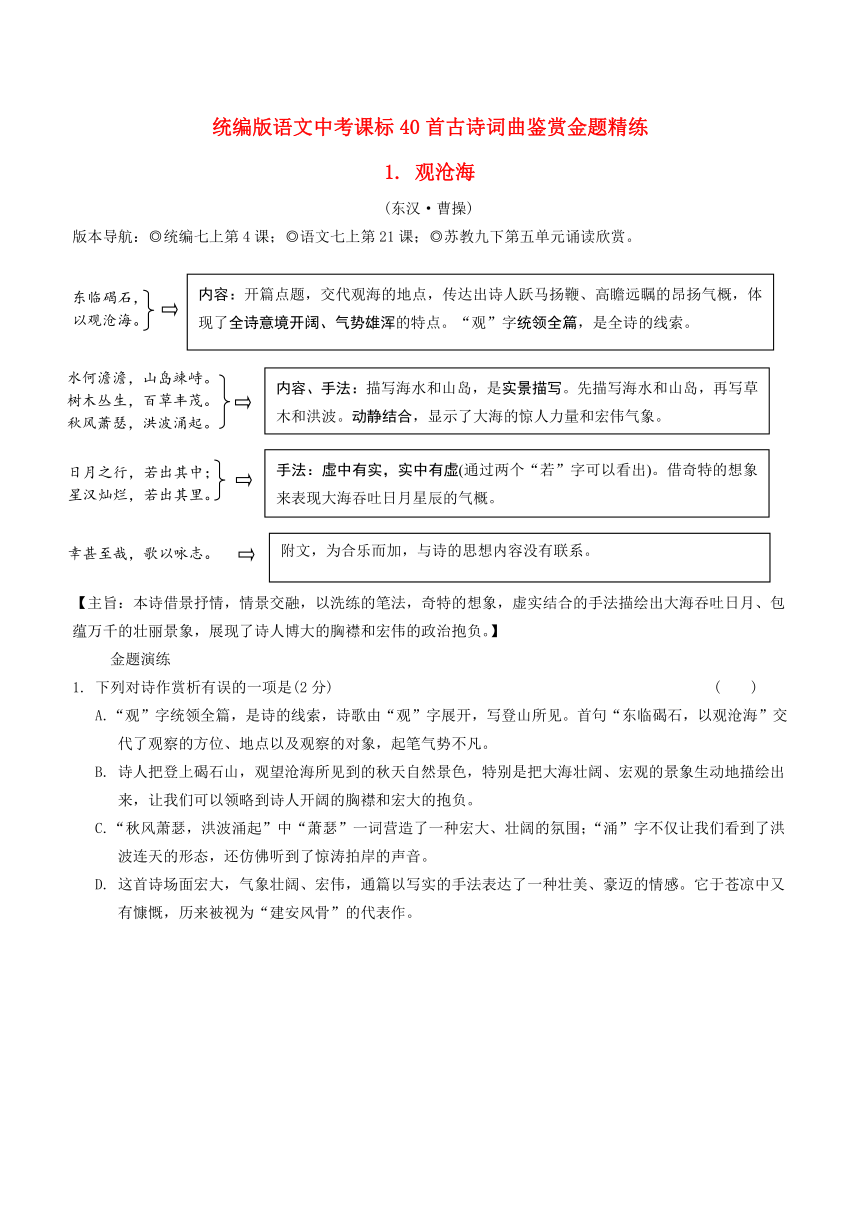

统编版语文中考课标40首古诗词曲鉴赏金题精练

1117600010236200001. 观沧海

(东汉·曹操)

版本导航:◎统编七上第4课;◎语文七上第21课;◎苏教九下第五单元诵读欣赏。

1011555208915内容:开篇点题,交代观海的地点,传达出诗人跃马扬鞭、高瞻远瞩的昂扬气概,体现了全诗意境开阔、气势雄浑的特点。“观”字统领全篇,是全诗的线索。

00内容:开篇点题,交代观海的地点,传达出诗人跃马扬鞭、高瞻远瞩的昂扬气概,体现了全诗意境开阔、气势雄浑的特点。“观”字统领全篇,是全诗的线索。

-9398021590东临碣石,

以观沧海。

00东临碣石,

以观沧海。

62484010287000

79248022923500

-139700232410内容、手法:描写海水和山岛,是实景描写。先描写海水和山岛,再写草木和洪波。动静结合,显示了大海的惊人力量和宏伟气象。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

00内容、手法:描写海水和山岛,是实景描写。先描写海水和山岛,再写草木和洪波。动静结合,显示了大海的惊人力量和宏伟气象。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

129222510477500

-13335071755日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

00日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

124968010985500169418019050手法:虚中有实,实中有虚(通过两个“若”字可以看出)。借奇特的想象来表现大海吞吐日月星辰的气概。

情感:表现出诗人博大的胸襟和宏伟的政治抱负。

00手法:虚中有实,实中有虚(通过两个“若”字可以看出)。借奇特的想象来表现大海吞吐日月星辰的气概。

情感:表现出诗人博大的胸襟和宏伟的政治抱负。

1443990-508000

-13335042545幸甚至哉,歌以咏志。

00幸甚至哉,歌以咏志。

146685015494000173355010795附文,为合乐而加,与诗的思想内容没有联系。

00附文,为合乐而加,与诗的思想内容没有联系。

【主旨:本诗借景抒情,情景交融,以洗练的笔法,奇特的想象,虚实结合的手法描绘出大海吞吐日月、包蕴万千的壮丽景象,展现了诗人博大的胸襟和宏伟的政治抱负。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A.“观”字统领全篇,是诗的线索,诗歌由“观”字展开,写登山所见。首句“东临碣石,以观沧海”交代了观察的方位、地点以及观察的对象,起笔气势不凡。

B. 诗人把登上碣石山,观望沧海所见到的秋天自然景色,特别是把大海壮阔、宏观的景象生动地描绘出来,让我们可以领略到诗人开阔的胸襟和宏大的抱负。

C.“秋风萧瑟,洪波涌起”中“萧瑟”一词营造了一种宏大、壮阔的氛围;“涌”字不仅让我们看到了洪波连天的形态,还仿佛听到了惊涛拍岸的声音。

D. 这首诗场面宏大,气象壮阔、宏伟,通篇以写实的手法表达了一种壮美、豪迈的情感。它于苍凉中又有慷慨,历来被视为“建安风骨”的代表作。

1. 观沧海

1.(2分)D 【解析】诗人在此诗中运用了虚实结合的写作手法。D项中“通篇以写实的手法”赏析有误。

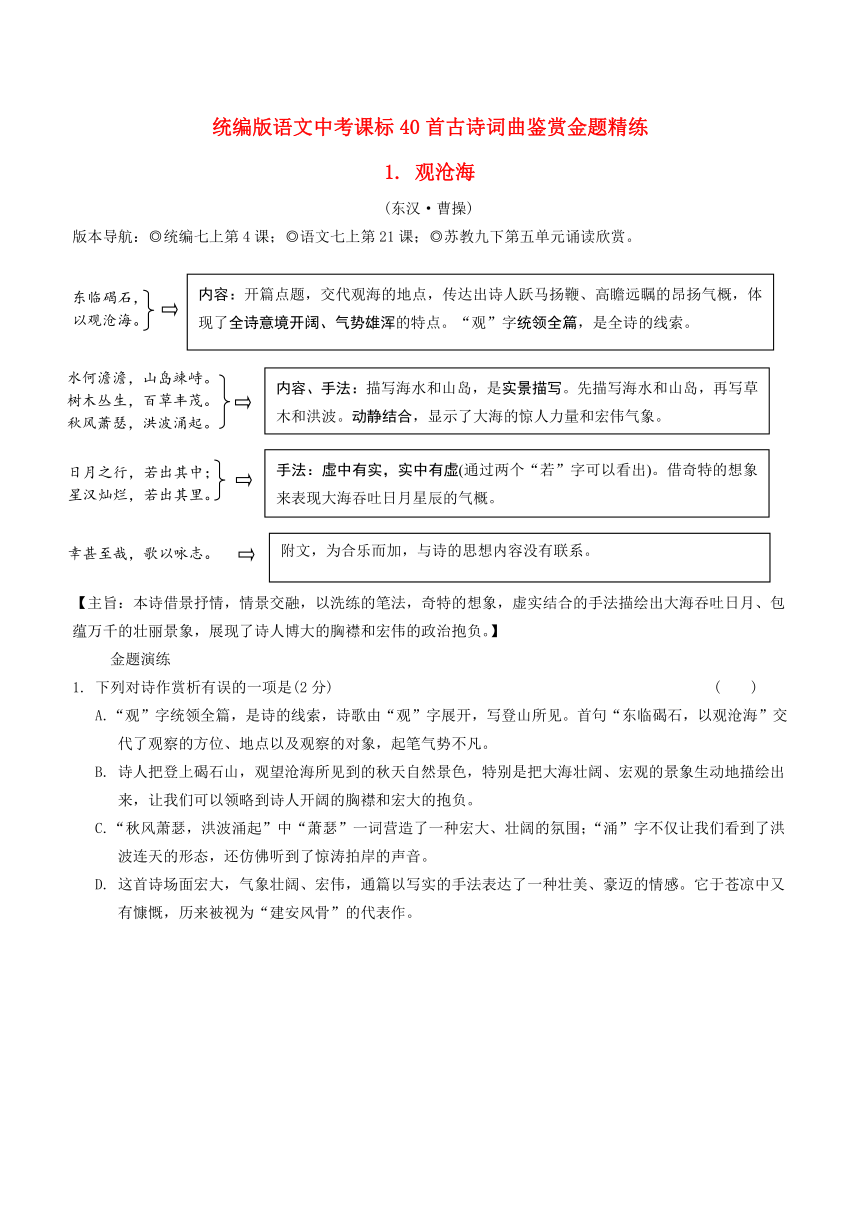

1242060011290300002. 闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

(唐·李白)

版本导航:◎统编七上第4课;◎语第21课;◎苏教七上第五单元诵读欣赏。

-127635116840手法:寓情于景,借景抒情。首句点明闻讯的时节是暮春,“杨花”给人飘忽不定之感,暗喻诗人前途命运未卜,子规常鸣“不如归去”,借此用来关怀跋山涉水、远走他乡的友人王昌龄,希望他早日归来。“闻道”,听说,可见诗人得知挚友被贬时的惊愕痛惜之情,“过五溪”表明友人的远去,为下文的“寄愁心”作衬笔,体现出龙标的偏远。

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

00手法:寓情于景,借景抒情。首句点明闻讯的时节是暮春,“杨花”给人飘忽不定之感,暗喻诗人前途命运未卜,子规常鸣“不如归去”,借此用来关怀跋山涉水、远走他乡的友人王昌龄,希望他早日归来。“闻道”,听说,可见诗人得知挚友被贬时的惊愕痛惜之情,“过五溪”表明友人的远去,为下文的“寄愁心”作衬笔,体现出龙标的偏远。

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

-16319557150手法、情感:借景抒情。“愁心”传达出忧郁之情。这两句运用拟人的修辞手法,将明月人格化,表达了诗人的忧愁与无奈,抒发了对友人因被贬而远行的同情、关切之情。

我寄愁心与明月,

随君(风)直到夜郎西。

00手法、情感:借景抒情。“愁心”传达出忧郁之情。这两句运用拟人的修辞手法,将明月人格化,表达了诗人的忧愁与无奈,抒发了对友人因被贬而远行的同情、关切之情。

我寄愁心与明月,

随君(风)直到夜郎西。

16668751416050015335254254500

【主旨:通过对暮春景物的描写,以景传情,表达了诗人对被贬友人的同情和关切之情。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 题目中的“左迁”指降职,李白听说好友王昌龄被贬为龙标县尉,深表同情和关心,于是写下这首诗,遥寄给友人,以带去一点慰藉,分担他的愁苦。

B. 首句写景。其中“杨花落尽”和“子规啼”不但点明时令,烘托一种凄凉悲惋的气氛,寄寓诗人叹飘零、感离恨的特定心境,还为后面的抒情做了铺垫。

C. 第二句由写景转入言事。从“闻道”二字可以看出诗人得知友人遭贬时的惊愕痛惜之情;“过五溪”三字看似平淡,其实写出了龙标的荒远和李白对友人的同情。

D. 后两句紧扣题目中的“遥有此寄”,由写景言事转为抒情寄慨。这里诗人用夸张的修辞手法,把月亮当成友好的使者,表达了对友人的忧愁、无奈以及关切之情。

2. 闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

1.(2分)D 【解析】“我寄愁心与明月”一句通过诗人的想象,将月亮人格化,运用了拟人的修辞手法。D项中“夸张的修辞手法”赏析有误。

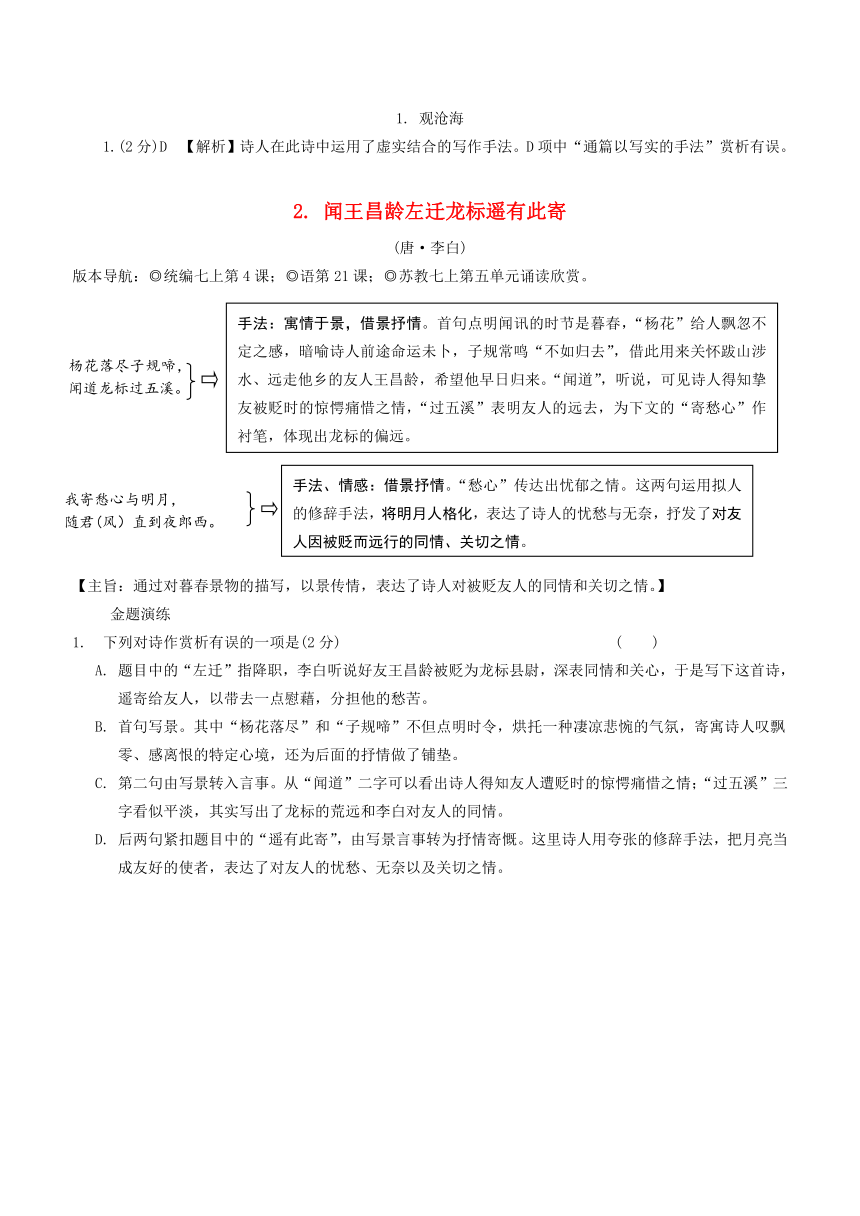

1085850010883900003. 次北固山下

(唐·王湾)

版本导航:◎统编七上第4课;◎语文七下第17课;◎苏教七上第六单元诵读欣赏。

8001002578100008001001425575001133475783590炼字:“潮平”,两岸才显得宽阔;“风正”,帆才有悬空的态势;“正”和“悬”的对应,写出了江风的和缓与行船的平稳。“潮平”一语为“江春”一语做铺垫。

修辞:运用对偶的修辞手法,通过“风正一帆悬”这一小景,把平野开阔、大江直流、波平浪静等等的大景也表现出来了(以小景传大景之神)。意境开阔,情绪饱满,象征了诗人对人生旅途充满期待,其心情乐观昂扬。

画面:潮水涨满,两岸与江水齐平,整个江面十分开阔,挂起帆,乘船顺风疾行。

00炼字:“潮平”,两岸才显得宽阔;“风正”,帆才有悬空的态势;“正”和“悬”的对应,写出了江风的和缓与行船的平稳。“潮平”一语为“江春”一语做铺垫。

修辞:运用对偶的修辞手法,通过“风正一帆悬”这一小景,把平野开阔、大江直流、波平浪静等等的大景也表现出来了(以小景传大景之神)。意境开阔,情绪饱满,象征了诗人对人生旅途充满期待,其心情乐观昂扬。

画面:潮水涨满,两岸与江水齐平,整个江面十分开阔,挂起帆,乘船顺风疾行。

11334752347595修辞、炼字:“生”“入”二字运用了拟人的修辞手法,赋予“日”和“春”以人的意志和情思。

哲理:通过描写时序交替中的景物,暗示时光的流逝,蕴含自然理趣(时间变化、季节交替、新旧更迭)。

画面:夜还未消尽,红日已从海上升起;江上春早,旧年未过新春已来。

00修辞、炼字:“生”“入”二字运用了拟人的修辞手法,赋予“日”和“春”以人的意志和情思。

哲理:通过描写时序交替中的景物,暗示时光的流逝,蕴含自然理趣(时间变化、季节交替、新旧更迭)。

画面:夜还未消尽,红日已从海上升起;江上春早,旧年未过新春已来。

933450152463500-66675104140内容:对偶点题。“客路”即驿道,是诗人在船上的想象,暗含旅途奔波之意,与尾联的“乡书”“归雁”遥相呼应。

客路青山外,

行舟绿水前。

00内容:对偶点题。“客路”即驿道,是诗人在船上的想象,暗含旅途奔波之意,与尾联的“乡书”“归雁”遥相呼应。

客路青山外,

行舟绿水前。

0191135潮平两岸阔,

风正一帆悬。

00潮平两岸阔,

风正一帆悬。

0191135海日生残夜,

江春入旧年。

00海日生残夜,

江春入旧年。

042545乡书何处达,

归雁洛阳边。

00乡书何处达,

归雁洛阳边。

113347542545情感:运用设问,在自问自答中用“雁足传书”的故事寄托思乡之情,使全篇笼罩着一层淡淡的乡思愁绪。

00情感:运用设问,在自问自答中用“雁足传书”的故事寄托思乡之情,使全篇笼罩着一层淡淡的乡思愁绪。

80010014160500933450240665001040765-735711000

【主旨:诗人通过描写冬末春初在北固山下停泊时所见到的青山绿水、潮平岸阔的壮丽之景,抒发了诗人的思乡之情。】

6934200240665修辞、炼字:“生”“入”二字运用了拟人的修辞手法,赋予“日”和“春”以人的意志和情思。

哲理:通过描写时序交替中的景物,暗示时光的流逝,蕴含自然理趣(时间变化、季节交替、新旧更迭)。

画面:夜还未消尽,红日已从海上升起;江上春早,旧年未过新春已来。

海残日生夜,

江春入旧年。

00修辞、炼字:“生”“入”二字运用了拟人的修辞手法,赋予“日”和“春”以人的意志和情思。

哲理:通过描写时序交替中的景物,暗示时光的流逝,蕴含自然理趣(时间变化、季节交替、新旧更迭)。

画面:夜还未消尽,红日已从海上升起;江上春早,旧年未过新春已来。

海残日生夜,

江春入旧年。

金题演练

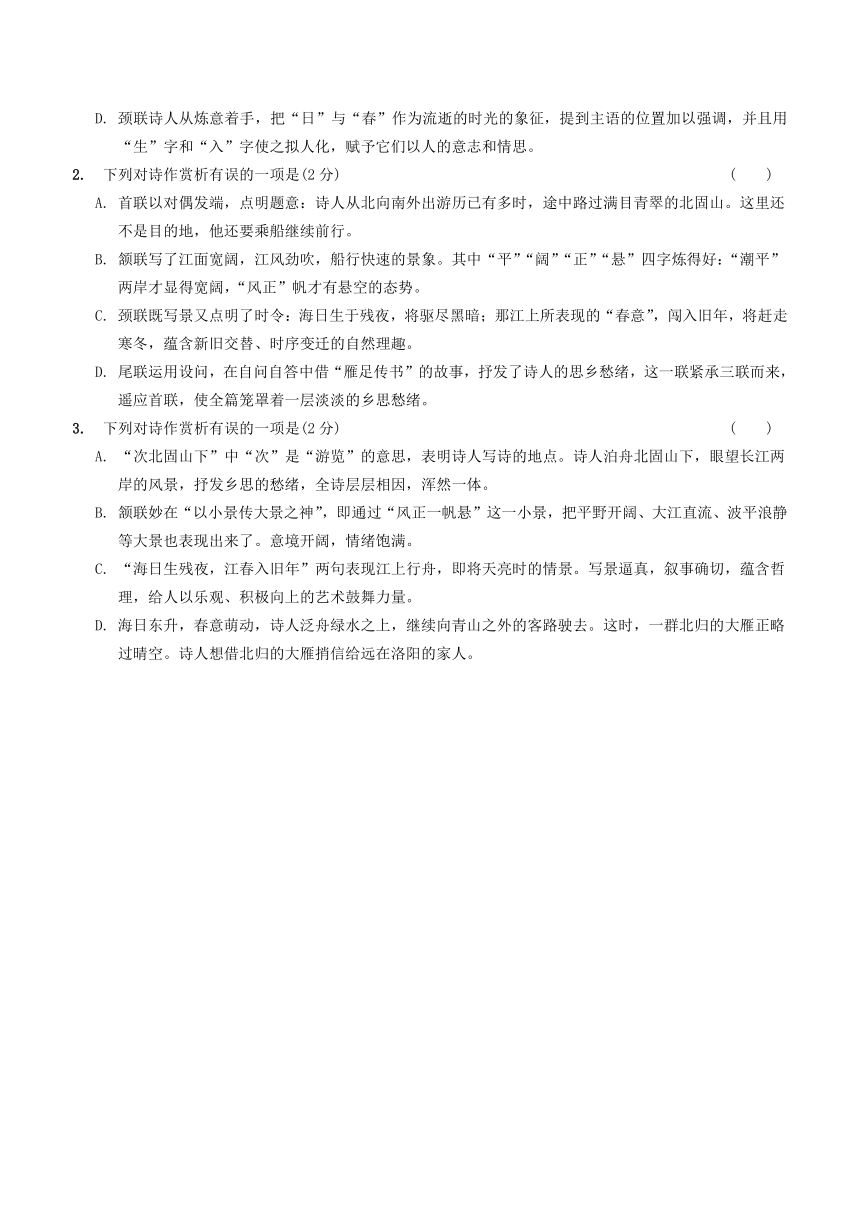

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 这是一首五言律诗。律诗有严格的格律要求,颔联和颈联必须对仗,而这首五言律诗除中间两联外,第一联也是对仗的,第一联押韵的字是“前”,是平声韵。

B. “客路青山外,行舟绿水前”两句先写“客路”而后写“行舟”,其人在江南、神驰故里的漂泊羁旅之情,已流露于字里行间,与末联的“乡书”“归雁”遥相照应。

C. 颔联中的“潮平两岸阔”一句,写出了春潮涌涨、江水浩渺的情景,放眼望去,江面似乎与岸平了,船上人的视野也因之开阔。其中“阔”是表现“潮平”的结果。

D. 颈联诗人从炼意着手,把“日”与“春”作为流逝的时光的象征,提到主语的位置加以强调,并且用“生”字和“入”字使之拟人化,赋予它们以人的意志和情思。

2. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 首联以对偶发端,点明题意:诗人从北向南外出游历已有多时,途中路过满目青翠的北固山。这里还不是目的地,他还要乘船继续前行。

B. 颔联写了江面宽阔,江风劲吹,船行快速的景象。其中“平”“阔”“正”“悬”四字炼得好:“潮平”两岸才显得宽阔,“风正”帆才有悬空的态势。

C. 颈联既写景又点明了时令:海日生于残夜,将驱尽黑暗;那江上所表现的“春意”,闯入旧年,将赶走寒冬,蕴含新旧交替、时序变迁的自然理趣。

D. 尾联运用设问,在自问自答中借“雁足传书”的故事,抒发了诗人的思乡愁绪,这一联紧承三联而来,遥应首联,使全篇笼罩着一层淡淡的乡思愁绪。

3. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. “次北固山下”中“次”是“游览”的意思,表明诗人写诗的地点。诗人泊舟北固山下,眼望长江两岸的风景,抒发乡思的愁绪,全诗层层相因,浑然一体。

B. 颔联妙在“以小景传大景之神”,即通过“风正一帆悬”这一小景,把平野开阔、大江直流、波平浪静等大景也表现出来了。意境开阔,情绪饱满。

C. “海日生残夜,江春入旧年”两句表现江上行舟,即将天亮时的情景。写景逼真,叙事确切,蕴含哲理,给人以乐观、积极向上的艺术鼓舞力量。

D. 海日东升,春意萌动,诗人泛舟绿水之上,继续向青山之外的客路驶去。这时,一群北归的大雁正略过晴空。诗人想借北归的大雁捎信给远在洛阳的家人。

3. 次北固山下

1.(2分)D 【解析】作者把“日”与“春”作为新生的美好事物的象征。D项中“把‘日’与‘春’作为流逝的时光的象征”赏析有误。

2.(2分)B 【解析】“风正”“帆悬”表明江风和缓,行船平稳而快速。B项中“江风劲吹,船行快速”赏析有误。

3. (2分)A 【解析】“次”是“停宿”的意思。A项中“‘次’是‘游览’的意思”赏析有误。

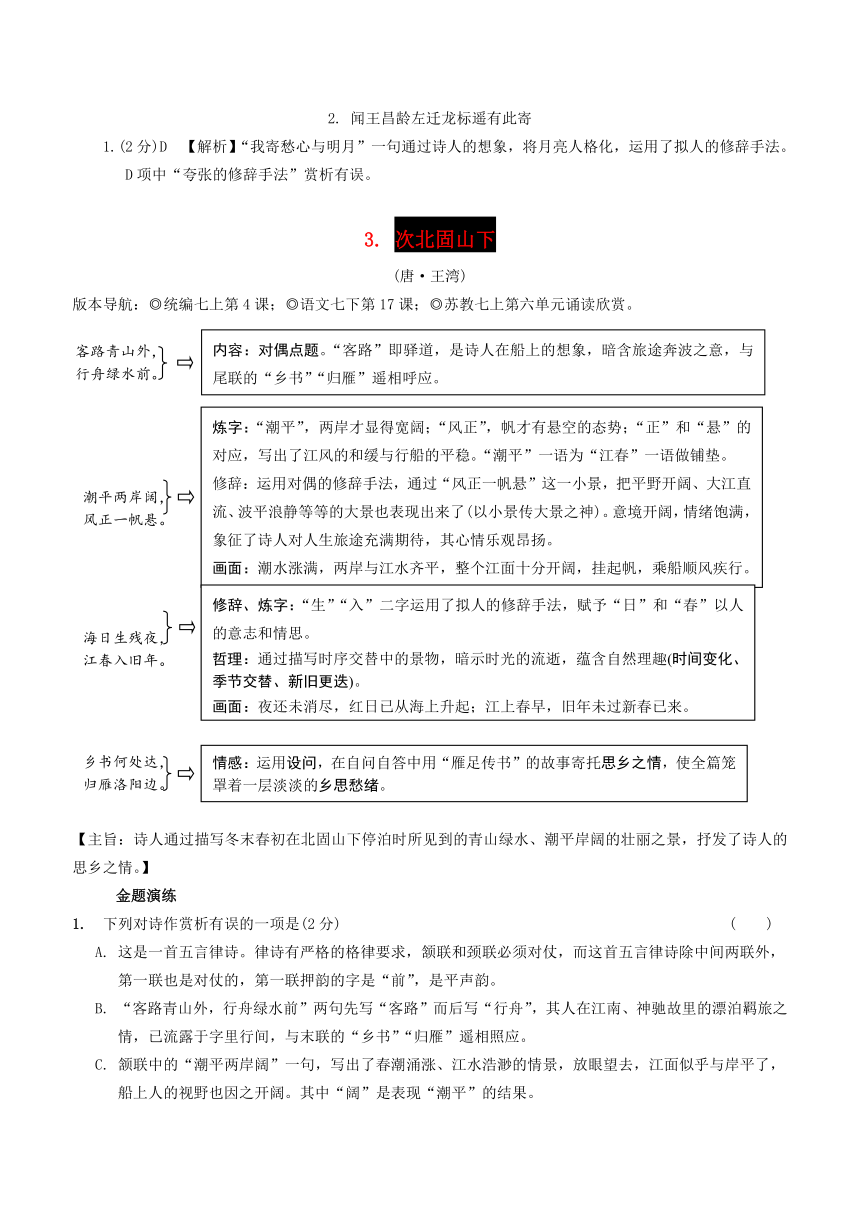

1027430012344400004. 天净沙·秋思

(元·马致远)

版本导航:◎统编七上第4课;◎语文七下第17课;◎苏教八下第三单元诵读欣赏。

126682542545内容:九种事物组成了一幅生动形象的秋郊夕照图。其中“古道西风瘦马”勾勒了一幅秋风萧瑟、苍凉凄苦的意境图,透露令人哀愁的情调。

画面:一个秋日的黄昏,荒凉的古道上,西风劲吹,落叶纷飞;道旁,缠着枯藤的老树,黄昏时将要回巢的乌鸦,不时地啼叫几声;不远处,在小桥流水近旁的稀疏村舍里,人们正在准备着晚餐,炊烟缕缕。这时,一个人牵着一匹瘦马独自缓缓行进在古道上。

00内容:九种事物组成了一幅生动形象的秋郊夕照图。其中“古道西风瘦马”勾勒了一幅秋风萧瑟、苍凉凄苦的意境图,透露令人哀愁的情调。

画面:一个秋日的黄昏,荒凉的古道上,西风劲吹,落叶纷飞;道旁,缠着枯藤的老树,黄昏时将要回巢的乌鸦,不时地啼叫几声;不远处,在小桥流水近旁的稀疏村舍里,人们正在准备着晚餐,炊烟缕缕。这时,一个人牵着一匹瘦马独自缓缓行进在古道上。

0322580枯藤老树昏,

小桥流水人家,

古道西风瘦马。

00枯藤老树昏,

小桥流水人家,

古道西风瘦马。

9480554241800012668251623695手法:“夕阳西下”点明了游子思乡的特定时间,将前九种独立的意象统一到一幅画面中,渲染了悲凉的气氛,使全曲情景交融,浑然一体,为末句“断肠人”做铺垫。

情感:“断肠”是全曲之眼,“断肠人在天涯”是全曲的主旨句,抒发了飘零天涯的游子思念故乡、倦于漂泊的孤寂愁苦之情。

00手法:“夕阳西下”点明了游子思乡的特定时间,将前九种独立的意象统一到一幅画面中,渲染了悲凉的气氛,使全曲情景交融,浑然一体,为末句“断肠人”做铺垫。

情感:“断肠”是全曲之眼,“断肠人在天涯”是全曲的主旨句,抒发了飘零天涯的游子思念故乡、倦于漂泊的孤寂愁苦之情。

-666752084705夕阳西下,

断肠人在天涯。

00夕阳西下,

断肠人在天涯。

933450216662000

【主旨:这是一篇抒情作品,仅用28字描绘了一幅绝妙的秋郊夕照图,以景托情,情景交融,生动地表现出一个长期漂泊他乡的游子的孤寂愁苦。】

金题演练

1. 下列对曲作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 前三句描写了九种事物,由“夕阳西下”一句,将这九个独立事物巧妙地统一到一幅画面中,不但毫无堆砌痕迹,而且格外显得文思流畅、音节铿锵、色调鲜明。

B. 这首小令被誉为“秋思之祖”,其中“小桥流水人家”一句,呈现出一派清雅、安适的景象,该句以哀景衬托乐情,抒发了作者归乡似箭的愉悦之情。

C. “古道西风瘦马”是羁旅他乡的游子当时的真实写照,与归巢的昏鸦和团聚的人家构成了鲜明的对照。作者寄情于物,表达了天涯游子的凄苦之情。

D. 这首小令极其出色地运用了景物烘托的写法,将抒情主人公置于特定的氛围之中,使主观感情和客观环境达到了高度的统一。

4. 天净沙·秋思

1.(2分)B 【解析】“小桥流水人家”一句应为“以乐景衬哀情”,反映出作者羁旅他乡的凄凉孤独及思乡之情。

1108710010541000005. 夜雨寄北

(唐·李商隐)

版本导航:◎统编七上第六单元课外诵读;◎语文七上第17课;◎苏教八下第六单元诵读欣赏。

1445895107315内容:先叙事后写景。首句设问点题,“问归期”而“未有期”一问一答,包含着太多的苦涩与无奈。次句借凄凉的秋夜雨景抒写客愁旅况。诗人在巴蜀羁旅中,在“夜雨涨秋池”的环境中,更感到孤独凄凉。

炼字:“涨”字富于动态感,既写出了巴山雨水注满秋池的自然之景,又流露出羁旅之愁与不得归之苦,衬托出诗人深重绵远的愁思。

00内容:先叙事后写景。首句设问点题,“问归期”而“未有期”一问一答,包含着太多的苦涩与无奈。次句借凄凉的秋夜雨景抒写客愁旅况。诗人在巴蜀羁旅中,在“夜雨涨秋池”的环境中,更感到孤独凄凉。

炼字:“涨”字富于动态感,既写出了巴山雨水注满秋池的自然之景,又流露出羁旅之愁与不得归之苦,衬托出诗人深重绵远的愁思。

14128751496695手法:想象回家团聚后剪烛西窗、共话今宵的情景,时空交错,虚实相生,把眼前的凄苦兑换成未来团聚的欢乐,也在未来的欢乐中注入被时间过滤了的“昔日”之苦。

00手法:想象回家团聚后剪烛西窗、共话今宵的情景,时空交错,虚实相生,把眼前的凄苦兑换成未来团聚的欢乐,也在未来的欢乐中注入被时间过滤了的“昔日”之苦。

-1333501623695何当共剪西窗烛,

却话巴山夜雨时。

00何当共剪西窗烛,

却话巴山夜雨时。

1054735175387000-133350421640君问归期未有期,

巴山夜雨涨秋池。

00君问归期未有期,

巴山夜雨涨秋池。

112903058166000

【手法:本诗打破近体诗的常规,“期”字的两见,特别是“巴山夜雨”的重出,正好构成了音调与章法的回环往复之妙,恰切地表现了时间与空间回环往复的意境之美,达到了内容与形式的完美结合。】

【主旨:这首诗是诗人寄给妻子的复信,语言朴素自然,即兴写来。通过对归期的询问和回答,既描写了今日身处巴山倾听秋雨的寂寥之苦,又想象了来日相聚之时的幸福欢乐,道出了刹那间情感的曲折变化,抒发了诗人羁旅他乡,对团聚的期盼之情。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 首句诗人通过对归期的问询和回答,巧妙地抒发了自己羁旅他乡对妻子的思念之情和不得归之苦。一问一答,跌宕有致,极富表现力。

B. “巴山夜雨涨秋池”中“涨”字,用词准确,富于动态感。它既写出巴山连绵的夜雨注满秋池的景象,又表现了诗人愁思之绵绵深重。

C. 诗的后两句写诗人回家团聚后与久别的妻子剪烛西窗,说起了自己羁旅巴山时的情景,表达出诗人与妻子重聚时的欢乐气氛和喜悦之情。

D. 这首诗语言朴素自然,即兴写来,道出了刹那间情感的曲折变化。诗中“期”和“巴山夜雨”重复出现,恰当表现了时间和空间回环往复的意境之美。

5. 夜雨寄北

1.(2分)C 【解析】诗的后两句是诗人想象的场景,表达诗人急切地想和妻子相聚的情感。C项赏析有误。

1254760011569700006. 木兰诗

(《乐府诗集》)

-66675240665内容:以“唧唧复唧唧”声开篇,写木兰停机叹息,无心织布,引出一问一答,道出木兰的心事,设置悬念。

唧唧复唧唧,

木兰当户织。

不闻机杼声,

唯(惟)语闻女叹息。

00内容:以“唧唧复唧唧”声开篇,写木兰停机叹息,无心织布,引出一问一答,道出木兰的心事,设置悬念。

唧唧复唧唧,

木兰当户织。

不闻机杼声,

唯(惟)语闻女叹息。

版本导航:◎统编七下第8课;◎语文七上第22课;◎苏教八上第14课。

25095202265045001963420460375内容:这一段道出了木兰“叹息”的原因,即天子征兵,父亲在被征之列,父亲既已年老,家中又无长男,于是木兰决定代父从军。

00内容:这一段道出了木兰“叹息”的原因,即天子征兵,父亲在被征之列,父亲既已年老,家中又无长男,于是木兰决定代父从军。

-13335042545问女何所思,问女何所忆。

女亦无所思,女亦无所忆。

昨夜见军帖,可汗大点兵,

军书十二卷,卷卷有爷名。

阿爷无大儿,木兰无长兄,

愿为市鞍马,从此替爷征。

00问女何所思,问女何所忆。

女亦无所思,女亦无所忆。

昨夜见军帖,可汗大点兵,

军书十二卷,卷卷有爷名。

阿爷无大儿,木兰无长兄,

愿为市鞍马,从此替爷征。

16668756026150015335251416050016668751524635内容:木兰准备出征和奔赴战场。

手法:前四句运用排比的修辞手法,详写木兰紧张地购买战马和乘马用具。后八句以重复的句式,写木兰从家中出发经黄河到达战地,只用了两天就走完了,夸张地表现了木兰行进的神速、军情的紧迫、心情的急切,使人感受到紧张的战争氛围。“黄河流水鸣溅溅”“燕山胡骑鸣啾啾”衬托了木兰的思亲之情。

00内容:木兰准备出征和奔赴战场。

手法:前四句运用排比的修辞手法,详写木兰紧张地购买战马和乘马用具。后八句以重复的句式,写木兰从家中出发经黄河到达战地,只用了两天就走完了,夸张地表现了木兰行进的神速、军情的紧迫、心情的急切,使人感受到紧张的战争氛围。“黄河流水鸣溅溅”“燕山胡骑鸣啾啾”衬托了木兰的思亲之情。

-1333501162685东市买骏马,

西市买鞍鞯,

南市买辔头,

北市买长鞭。

旦辞爷娘去,

暮宿黄河边,

不闻爷娘唤女声,

但闻黄河流水鸣溅溅。

旦辞黄河去,

暮至黑山头,

不闻爷娘唤女声,

但闻燕山胡骑鸣啾啾。

00东市买骏马,

西市买鞍鞯,

南市买辔头,

北市买长鞭。

旦辞爷娘去,

暮宿黄河边,

不闻爷娘唤女声,

但闻黄河流水鸣溅溅。

旦辞黄河去,

暮至黑山头,

不闻爷娘唤女声,

但闻燕山胡骑鸣啾啾。

1400175226568000126682512446000012668253601085内容:概写木兰的征战生活。前两句概括上文“旦辞……”八句的内容,夸张地描写了木兰身跨战马,万里迢迢,奔赴战场的情形。中间两句描写了木兰在边塞军营艰苦战斗生活的画面。最后两句,概述战争旷日持久,战斗激烈悲壮。

00内容:概写木兰的征战生活。前两句概括上文“旦辞……”八句的内容,夸张地描写了木兰身跨战马,万里迢迢,奔赴战场的情形。中间两句描写了木兰在边塞军营艰苦战斗生活的画面。最后两句,概述战争旷日持久,战斗激烈悲壮。

-1454153368675万里赴戎机

关山度若飞。

朔气传金柝,

寒光照铁衣。

将军百战死,

壮士十年归。

00万里赴戎机

关山度若飞。

朔气传金柝,

寒光照铁衣。

将军百战死,

壮士十年归。

964565346773500106870539458900013335005081270内容:木兰还朝辞官。“木兰不用尚书郎”而愿“还故乡”,既表现了木兰对家园生活的眷念,又自有其秘密所在,即她是女儿身。

修辞:前两句运用顶针的修辞手法,读起来朗朗上口。三、四句运用对偶、夸张的修辞手法,从侧面写出了木兰功劳之大、天子赏赐之多。

00内容:木兰还朝辞官。“木兰不用尚书郎”而愿“还故乡”,既表现了木兰对家园生活的眷念,又自有其秘密所在,即她是女儿身。

修辞:前两句运用顶针的修辞手法,读起来朗朗上口。三、四句运用对偶、夸张的修辞手法,从侧面写出了木兰功劳之大、天子赏赐之多。

04702175归来见天子

天子坐明堂。

策勋十二转,

赏赐百千强。

可汗问所欲,

木兰不用尚书郎,

愿驰千里足,

送儿还故乡。

00归来见天子

天子坐明堂。

策勋十二转,

赏赐百千强。

可汗问所欲,

木兰不用尚书郎,

愿驰千里足,

送儿还故乡。

11334755443220001000125480123500

2133600322580手法、内容:运用排比铺叙的手法,先以父母姊弟各自符合身份、性别、年龄的举动,描写家中的欢乐气氛;再以木兰一连串的行动,写她对故居的亲切感受和对女儿装束的喜爱;故事的结局和全诗的高潮是恢复女儿装束的木兰与伙伴相见的喜剧场面。

00手法、内容:运用排比铺叙的手法,先以父母姊弟各自符合身份、性别、年龄的举动,描写家中的欢乐气氛;再以木兰一连串的行动,写她对故居的亲切感受和对女儿装束的喜爱;故事的结局和全诗的高潮是恢复女儿装束的木兰与伙伴相见的喜剧场面。

-666751656080修辞:用比喻作结,以双兔奔跑,难辨雄雌的隐喻,对木兰女扮男装、代父从军未被发现的奥秘加以巧妙的解答,妙趣横生而又令人回味。

雄兔脚扑朔

雌兔眼迷离;

双兔傍地走,

安能辨我是雄雌?

00修辞:用比喻作结,以双兔奔跑,难辨雄雌的隐喻,对木兰女扮男装、代父从军未被发现的奥秘加以巧妙的解答,妙趣横生而又令人回味。

雄兔脚扑朔

雌兔眼迷离;

双兔傍地走,

安能辨我是雄雌?

-6667542545爷娘闻女来,出郭相扶将;

阿姊闻妹来,当户理红妆;

小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。

开我东阁门,坐我西阁床,

脱我战时袍,著我旧时裳,

当窗理云鬓,对镜帖花黄。

出门看火伴,火伴皆惊忙:

同行十二年,不知木兰是女郎。

00爷娘闻女来,出郭相扶将;

阿姊闻妹来,当户理红妆;

小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。

开我东阁门,坐我西阁床,

脱我战时袍,著我旧时裳,

当窗理云鬓,对镜帖花黄。

出门看火伴,火伴皆惊忙:

同行十二年,不知木兰是女郎。

193357578359000180022514160500

【主旨:这是南北朝时期北方的一首长篇叙事民歌,记述了木兰女扮男装,代父从军,征战沙场,凯旋回朝,建功受封,辞官还家的故事。表现了古代劳动人民的爱国精神以及对和平生活的向往,体现了劳动妇女要求摆脱封建束缚,发挥自己的聪明才智的英雄主义理想。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 《木兰诗》是我国南北朝时期北方的一首长篇叙事民歌,记述了木兰女扮男装,代父从军,征战沙场,凯旋回朝,建功受封,辞官还家的故事,充满传奇色彩。

B. 全诗写人叙事,有时“泼墨如水”,有时“惜墨如金”。如“东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭”具体描写战前的紧张和忙碌,泼墨如水。

C. “旦辞”领起的一组句子,以重复的句式,写木兰仅用两天时间,便从家中出发经黄河到达战场,夸张地表现了木兰出征行程之艰难,侧面衬托出木兰之坚毅勇敢。

D. “朔气传金柝,寒光照铁衣”描写了在夜晚,凛冽的朔风传送着金柝的打更声,寒光照在战士身上冰冷的铠甲上的画面,反映出木兰在边塞军营的战斗生活之艰苦。

6. 木兰诗

1.(2分)C 【解析】“旦辞”领起的一组句子是说木兰小心夜宿,征途之长,行军之急。C项“夸张地表现了木兰出征行程之艰难”赏析有误。

1203960010172700007. 登幽州台歌

(唐·陈子昂)

版本导航:◎统编七下第20课;◎语文七下第17课;◎苏教七上第二单元诵读欣赏。

-6667592075内容:像燕昭王那样的前代贤君已成为历史,后世自当有明君贤士的风云际会,却无缘相见。诗人壮志难酬,生不逢时,怀才不遇的惆怅和孤寂的形象跃然纸上。

前不见古人,

后不见来者。

00内容:像燕昭王那样的前代贤君已成为历史,后世自当有明君贤士的风云际会,却无缘相见。诗人壮志难酬,生不逢时,怀才不遇的惆怅和孤寂的形象跃然纸上。

前不见古人,

后不见来者。

-133350701675炼字:“念”字表现了诗人囊括宇宙古今,宽广无垠的精神境界。“独”字是全诗的诗眼,诗人登上幽州台,茕茕孑立,悲从中来,潸然泪下。

手法、内容、情感:通过“天地悠悠”和“独”的对比,感受天地的广阔、宇宙的永恒、人的孤单渺小。沧桑易变的古今人事和浩茫宽广的宇宙天地,营造了空旷辽阔的意境,奠定了悲凉孤寂的情感基调,诗人融理入情,表达在亘古不变的时空中,生命短暂、时不我待的事理悲情。

念天地之悠悠,

独怆然而涕下!

00炼字:“念”字表现了诗人囊括宇宙古今,宽广无垠的精神境界。“独”字是全诗的诗眼,诗人登上幽州台,茕茕孑立,悲从中来,潸然泪下。

手法、内容、情感:通过“天地悠悠”和“独”的对比,感受天地的广阔、宇宙的永恒、人的孤单渺小。沧桑易变的古今人事和浩茫宽广的宇宙天地,营造了空旷辽阔的意境,奠定了悲凉孤寂的情感基调,诗人融理入情,表达在亘古不变的时空中,生命短暂、时不我待的事理悲情。

念天地之悠悠,

独怆然而涕下!

【主旨:这首诗通过描写诗人登楼远眺,凭今吊古所引起的无限感慨,营造了一种苍凉悲壮的氛围,表达了诗人胸怀大志却因报国无门而感到孤独悲凉的情感。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 前两句写诗人登上幽州台,俯仰古今。通过“前”“后”“古人”“来者”的对比,表明时间流逝,一去不返。诗人不由感慨自己生不逢时。

B. 后两句写诗人登台远眺时,只见茫茫宇宙,悠悠天地,不禁感到孤单寂寞,悲从中来,怆然流泪。其中“悠悠”一词营造了苍茫寥远的意境。

C. 这首诗在句式上,长短参错。全篇前后句法长短不齐,音节抑扬变化,前两句比较急促,后两句比较舒畅。语言苍劲奔放,富有感染力。

D. 诗人在这首短诗中,通过登楼远眺,凭今吊古所引起的无限感慨,含蓄而深刻地表达了自己壮志难

酬、生不逢时、怀才不遇的惆怅和孤寂之情。

7. 登幽州台歌

1.(2分)D 【解析】这首诗直抒胸臆,语言奔放而有感染力。D项中“含蓄”赏析有误。

1244600010541000008. 望 岳

2510155226695

00

(唐·杜甫)

版本导航:◎统编七下第20课;◎语文七上第21课;◎苏教八上第四单元诵读欣赏。

12001501145540炼字:“钟”字运用拟人的修辞手法,将大自然人格化,写出了大自然赋予泰山神奇秀丽的景色。“割”字写出了泰山参天矗立的雄姿,使静止的山峰充满了活力。

手法:写近望之势,虚实结合,上句虚写泰山的神奇秀美;下句实写泰山巍峨高大的形象。

00炼字:“钟”字运用拟人的修辞手法,将大自然人格化,写出了大自然赋予泰山神奇秀丽的景色。“割”字写出了泰山参天矗立的雄姿,使静止的山峰充满了活力。

手法:写近望之势,虚实结合,上句虚写泰山的神奇秀美;下句实写泰山巍峨高大的形象。

12001503088640内容:写极望之情。“会当”“凌”表现出诗人登临的决心和豪迈的气概,贴切传神;“小”写出了泰山巍然高耸的气势。这两句表明诗人由望岳产生登岳的意愿,似写登山,实为明志,表现了诗人乐观自信、积极向上的精神。

00内容:写极望之情。“会当”“凌”表现出诗人登临的决心和豪迈的气概,贴切传神;“小”写出了泰山巍然高耸的气势。这两句表明诗人由望岳产生登岳的意愿,似写登山,实为明志,表现了诗人乐观自信、积极向上的精神。

12001502315210内容: 写细望之景。“曾云”衬托山高,“入”表现了山腹之深远,“决眦”将诗人极目仰望时的神态描写得活灵活现。写望时的这种全神贯注,浮想联翩,衬托出泰山的雄伟壮丽及其令人震撼的力量。

00内容: 写细望之景。“曾云”衬托山高,“入”表现了山腹之深远,“决眦”将诗人极目仰望时的神态描写得活灵活现。写望时的这种全神贯注,浮想联翩,衬托出泰山的雄伟壮丽及其令人震撼的力量。

866775142557500666752446655荡胸生曾云,

决眦入归鸟。

00荡胸生曾云,

决眦入归鸟。

9334502545715001000125257810000666753187700会当凌绝顶,

一览众山小。

00会当凌绝顶,

一览众山小。

933450326961500100012533686750010001251537970000273050岱宗夫如何?

齐鲁青未了。

00岱宗夫如何?

齐鲁青未了。

100012546736000933450372110001200150191135内容:从远望的角度写泰山的高大与历史悠久。开篇以问答的形式,表明泰山的青色在齐鲁广大区域内都能望见。“未了”写出了青翠之色一望无际,表现出山势的绵延不尽。

00内容:从远望的角度写泰山的高大与历史悠久。开篇以问答的形式,表明泰山的青色在齐鲁广大区域内都能望见。“未了”写出了青翠之色一望无际,表现出山势的绵延不尽。

0191135造化钟神秀,

阴阳割昏晓。

00造化钟神秀,

阴阳割昏晓。

【主旨:全篇紧紧抓住题目中的“望”字写景,由远及近,把泰山的万千景色、高大雄伟的气势渲染得纤毫毕现,表现了青年诗人不怕困难,敢攀顶峰,俯视一切的雄心和气概,以及卓然独立、兼济天下的豪情壮志。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 前两句自问自答,以一望无际的青翠之色烘托泰山的绵延不尽、高耸入云。而首句则生动传神地写出了诗人乍一望见泰山时,那种揣摩劲和惊叹仰慕之情。

B. 三、四句虚实结合,上句虚写泰山的神奇秀丽,下句实写泰山高大雄伟的气势。其中“割”字写出了泰山参天矗立的雄姿,使静止的山峰充满了活力。

C. “会当凌绝顶,一览众山小”写企盼登山之情。“会当”是“一定要”之意,这两句写诗人从望岳产生了登岳的想法,看似写登山,实为明志。

D. 全诗紧扣“望”字来写,由近到远,赞美泰山的秀美景色和高大雄伟的气势,透露出诗人早年的远大抱负。该诗炼字讲究,意境深远,被誉为“咏泰山的绝唱”。

2. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 前两句诗人以主观体验来描写泰山的地理特点:在古代齐鲁两大国的国境外还能望见远远横亘在那里的泰山。在此诗人别出心裁地以距离之远烘托泰山之高。

B. “割”字生动形象地写出了泰山像一把巨斧,把阴阳和昏晓劈开,泰山险峻、雄伟、高大的形象给人深深的震撼,体现了诗人“语不惊人死不休”的创作风格。

C. 第五、六句写诗人细望所得:泰山上面层层白云涌现,变化多端,诗人望之,感到自己的胸中云气回荡,无比开阔。这两句蕴藏着诗人对祖国山河的热爱之情。

D. 结尾两句写诗人登临泰山极顶所见景象,蕴含着不畏艰险、勇于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概,富有启发性和象征意义,直到今天仍值得我们借鉴。

3. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 这是诗人早期的一首诗,字里行间洋溢着蓬勃的生机。诗的题目是《望岳》,“望”字贯穿全篇。先仰望泰山整体,再仰望泰山周围,最后由望岳悬想将来的登岳。

B. 三、四两句是上句“青未了”的脚注。“钟”字用拟人的修辞手法将大自然写得似乎有了感情;“割昏晓”三字则用夸张的修辞手法将泰山的高峻绵长写到了极致。

C. 五、六两句由静景描写转为动景描写。“决眦”二字将诗人极目俯视时全神贯注、浮想联翩的神态描写得活灵活现,衬托出泰山的雄伟壮丽及其令人震撼的力量。

D. 结尾两句化用孔子名言,以众山的“低小”反衬泰山的高大。句中“会当”“凌”表现出诗人登临的决心和豪迈的气概,贴切传神,体现了诗人乐观自信、积极向上的精神。

8. 望 岳

1.(2分)D 【解析】此诗的观察顺序是由远及近,而不是“由近到远”。D项中“由近到远”赏析有误。

2.(2分)D 【解析】结尾两句写诗人从望岳产生了登岳的想法,并没有真正登上山顶。D项“结尾两句写诗人登临泰山极顶所见景象”赏析有误。

3. (2分)C 【解析】五、六句是写诗人仰望泰山时的情景。C项中“极目俯视”赏析有误。

1235710010668000009. 登飞来峰

(北宋·王安石)

版本导航:◎统编七下第20课;◎语文七上第21课;◎苏教八上第四单元诵读欣赏。

148844041275内容:诗的第一句,概括了峰和塔的高度。古代八尺为一寻,“千寻塔”,极言塔的高峻。第二句写飞来峰顶的高塔,在晨鸡报晓时分,便可以看到旭日东升。这两句诗点出了诗人立足点之高,暗含诗人对前途的展望,为下文的抒情做了铺垫。

00内容:诗的第一句,概括了峰和塔的高度。古代八尺为一寻,“千寻塔”,极言塔的高峻。第二句写飞来峰顶的高塔,在晨鸡报晓时分,便可以看到旭日东升。这两句诗点出了诗人立足点之高,暗含诗人对前途的展望,为下文的抒情做了铺垫。

14668501063625用典:用典直抒胸臆,“浮云”往往用来借代奸邪小人,在这里表现诗人变法革新的政治理想和远大抱负,以及大无畏的精神。

情感:“身在最高层”是点睛之笔,点出了“不畏浮云”的原因,可见站得高才能看得远,借此抒发诗人的广阔胸襟和远大抱负,升华了主旨。

00用典:用典直抒胸臆,“浮云”往往用来借代奸邪小人,在这里表现诗人变法革新的政治理想和远大抱负,以及大无畏的精神。

情感:“身在最高层”是点睛之笔,点出了“不畏浮云”的原因,可见站得高才能看得远,借此抒发诗人的广阔胸襟和远大抱负,升华了主旨。

666751195070不畏浮云遮望眼,

自缘身在最高层。

00不畏浮云遮望眼,

自缘身在最高层。

1200150129413000126682513931900066675191135飞来山上千寻塔,

闻说鸡鸣见日升。

00飞来山上千寻塔,

闻说鸡鸣见日升。

120015027305000126682537211000

【主旨:这首诗将写景和抒情紧密结合起来,借写登高远望的感受,以理入诗,表明“只有站得高,才能看得远”的哲理思考;表明诗人年少气盛,抱负不凡,具有远大的政治理想。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. “飞来山上千寻塔”概括了峰和塔的高度。一寻是八尺,诗人用“千寻”这一词语,极言飞来峰上的古塔之高,以此表现自己的立足点之高。

B. “闻说鸡鸣见日升”巧妙地呈现了晨鸡报晓时分,在飞来峰顶的高塔上所看到的旭日东升的辉煌景象,这里的景色描绘属于实景描写。

C. 结尾两句表达了多层含义。首先表明“只有站得高,才能看得远”的哲理思考;其次表明诗人年少气盛,抱负不凡,具有远大的政治理想。

D. 这是一首登高抒怀之作,起首即富奇趣,灵动峭拔,而随后之句,更是一句再胜一句。到了结尾,诗人孤高傲岸、不可战胜的形象已跃然纸上。

9. 登飞来峰

1.(2分)B 【解析】 “闻说鸡鸣见日升”从“闻说”二字可以看出“鸡鸣见日升” 是诗人听说的景象,是虚写,而不是实写。B项中“这里的景色描绘属于实写”赏析有误。

11087100103505000010. 游山西村

(南宋·陆游)

1533525240665炼字:“莫笑”二字,道出了对农村淳朴民风的赞赏;“足”字表达了农家待客尽其所有的盛情。

内容:以劝说别人不要嫌弃农家腊酒浑的口吻,写农家在丰年殷勤待客的情谊,间接抒写了自己在山西村农家做客时的感受。

00炼字:“莫笑”二字,道出了对农村淳朴民风的赞赏;“足”字表达了农家待客尽其所有的盛情。

内容:以劝说别人不要嫌弃农家腊酒浑的口吻,写农家在丰年殷勤待客的情谊,间接抒写了自己在山西村农家做客时的感受。

版本导航:◎统编七下第20课;◎语文八上第17课;◎苏教九下第一单元诵读欣赏。

1559560924560内容、炼字:“山重水复”写地形复杂,显出所经山水之无穷变化。“疑”字点明这变化的景色是作者的主观感受所致。“疑无路”和“又一村”准确而生动地写出了山阴道上自然景象的特点。

哲理:诗人触景生情,表达了在困境中坚持下去,终究会出现豁然开朗的境界的人生思考,不仅反映了诗人对前途所抱的希望,也道出了世间事物消长变化的哲理。

00内容、炼字:“山重水复”写地形复杂,显出所经山水之无穷变化。“疑”字点明这变化的景色是作者的主观感受所致。“疑无路”和“又一村”准确而生动地写出了山阴道上自然景象的特点。

哲理:诗人触景生情,表达了在困境中坚持下去,终究会出现豁然开朗的境界的人生思考,不仅反映了诗人对前途所抱的希望,也道出了世间事物消长变化的哲理。

15335252496185内容:农人欢天喜地地庆贺一年一度的“春社”。迷人的山水,古朴的风俗,淳厚的农民,使诗人流连忘返。

情感:表现出诗人对古老淳朴的乡土风俗与热情好客的乡民的赞美之情。

00内容:农人欢天喜地地庆贺一年一度的“春社”。迷人的山水,古朴的风俗,淳厚的农民,使诗人流连忘返。

情感:表现出诗人对古老淳朴的乡土风俗与热情好客的乡民的赞美之情。

666751343660山重水复疑无路,

柳暗花明又一村。

00山重水复疑无路,

柳暗花明又一村。

113347514255750015335253368675情感:颈联与尾联抒写了诗人归途中的悠闲惬意之情,以及对古风犹存的吾土吾民的热爱之情。

00情感:颈联与尾联抒写了诗人归途中的悠闲惬意之情,以及对古风犹存的吾土吾民的热爱之情。

666753368675从今若许闲乘月,

拄杖无时夜叩门。从今若许闲乘月,

拄杖无时夜叩门。

00从今若许闲乘月,

拄杖无时夜叩门。从今若许闲乘月,

拄杖无时夜叩门。

113347534677350002578100箫鼓追随春社近,

衣冠简朴古风存。

00箫鼓追随春社近,

衣冠简朴古风存。

11334752677160000191135莫笑农家腊酒浑,

丰年留客足鸡豚。

00莫笑农家腊酒浑,

丰年留客足鸡豚。

113347527305000

【主旨:这首诗记叙了村行沿途的风光,充满浓厚的生活气息。诗人以明快、抒情的笔调,为我们描绘了一幅色彩绚丽的农村风光图。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 这首诗中,诗人以明快、抒情的笔调,记叙村行沿途的风光,描绘了一幅色彩绚丽的农村风光图,充满了浓厚的生活气息,流露出诗人对农村生活的热爱。

B. 首联以劝说别人不要嫌弃农家腊酒浑的口吻,写农家在丰年殷勤待客的情谊,间接抒写了做客时的感受。其中“莫笑”二字,道出了诗人对农村淳朴民风的赞赏。

C. 颔联展示了一幅春光明媚的山水图:在前往农家路上,诗人越过一重重山,蹚过一道道水,正疑惑无路可行之时,忽见柳林浓绿,花丛艳丽,一个村庄出现在眼前。

D. 尾联中“拄杖无时夜叩门”的“拄杖”一词说明诗人已经年迈,加之罢官闲居在家,心情郁闷,所以即使自己与村人相处融洽,也不愿再乘月叩门叨扰他人。

2. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 首联中“丰年”“足鸡豚”渲染出丰收之年农村一片宁静、欢悦的气象。一个“足”字表达了农家待客尽其所有的盛情,表现出诗人与乡民的深厚感情。

B. 颔联两句诗人触景生情,表达了在困境中坚持下去,终究会出现豁然开朗的人生思考,不仅反映出诗人对前途抱有希望,还道出了世间事物消长变化的哲理。

C. 颈联描写了南宋初年的农家祭社祈年,欢天喜地地庆贺“春社”的风俗画卷,“衣冠简朴古风存”一句写出了乡土风俗之古老,表达出诗人对当地风俗的好奇。

D. 这首记游抒情的七言律诗,结构严谨,主线突出,八句无一“游”字,而处处切“游”字,游兴十足,游意不尽。层次分明,而又结构明快。

10. 游山西村

1. (2分)D 【解析】尾联主要表现的是诗人归途中的愉悦之情和对重游的期望。 D项赏析有误。

2. (2分)C 【解析】“衣冠简朴古风存”一句,表达了诗人对古风犹存的吾土吾民的热爱之情。C项中“表达了诗人对当地风俗的好奇”赏析有误。

11988800109728000011. 己亥杂诗(其五)

(清·龚自珍)

版本导航:◎统编七下第20课;◎语文八上第21课;◎苏教八上第三单元诵读欣赏。

15335251113155修辞、情感:展开联想,用比喻的修辞手法,移情于物,借“落花”自喻,表现了诗人超凡脱俗的宽广胸怀。“化作春泥更护花”一句表现出诗人虽脱离官场,但依然关心着国家的前途命运,表达了他至死仍牵挂国家的一腔热情。

00修辞、情感:展开联想,用比喻的修辞手法,移情于物,借“落花”自喻,表现了诗人超凡脱俗的宽广胸怀。“化作春泥更护花”一句表现出诗人虽脱离官场,但依然关心着国家的前途命运,表达了他至死仍牵挂国家的一腔热情。

14598656985内容:叙事抒情。离别的愁绪和回归的喜悦交织在一起,在无限感慨中表现出诗人豪放洒脱的气概。

炼字:“浩荡”一词将无形的离愁有形化、动态化,广阔无边的离愁,将画面无限放大,表现出诗人豪放洒脱的气概。

00内容:叙事抒情。离别的愁绪和回归的喜悦交织在一起,在无限感慨中表现出诗人豪放洒脱的气概。

炼字:“浩荡”一词将无形的离愁有形化、动态化,广阔无边的离愁,将画面无限放大,表现出诗人豪放洒脱的气概。

0191135浩荡离愁白日斜,

吟鞭东指即天涯。

00浩荡离愁白日斜,

吟鞭东指即天涯。

11366502730500001294130落红不是无情物,

化作春泥更护花。

拄杖无时夜叩门。

00落红不是无情物,

化作春泥更护花。

拄杖无时夜叩门。

1200150142557500

【主旨:这首诗寓理于景,借物抒情。诗人以“落红”自比,表现了诗人虽脱离官场,但依然关心着国家命运,不忘报国之志,以此来表达他至死仍牵挂国家的一腔热情。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 本篇是《己亥杂诗》的第五首,这首诗写诗人离京的感受,将政治抱负和个人志向融为一体,将抒情和议论有机结合,抒发了诗人复杂的感情。

B. “浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯”两句叙事抒情,点明“离愁”。在无限感慨中表现出诗人被排挤出京城,成为“天涯沦落人”的愤懑抑郁。

C. “落红不是无情物,化作春泥更护花”中诗人以“落花”自喻,在比喻中融入议论,自然朴实,表达出诗人虽脱离官场,依然关心国家命运,不忘报国之志。

D. 该诗寓理于景,借物抒情。诗中用“浩荡”来形容“离愁”的广大无边,用“白日斜”烘托离愁,用“落红”一句作为情感的转折,使整首诗从离愁中解脱出来。

11. 己亥杂诗(其五)

1.(2分)B 【解析】此次诗人是辞官离京,是离愁和喜悦交织在一起。B项中“在无限感慨中表现出诗人被排挤出京城,成为‘天涯沦落人’的愤懑抑郁”赏析有误。

11480800121158000012. 泊秦淮

(唐·杜牧)

版本导航:◎统编七下第六单元课外诵读;◎语文九上第17课;◎苏教八上第8课。

150368043815炼字:两个“笼”字将烟、水、月、沙四种景物和谐地融合在一起,勾勒出秦淮河两岸朦胧冷寂的景象,描绘了一幅朦胧的水色夜景,渲染出一种凄清的气氛。

内容:“寒”字不但让人想到时值深秋或冬季,而且在心头掠过一丝寒意。“夜泊秦淮”揭示时间、地点,并巧妙点题,以“近酒家”引发思古之幽情,引出下文“商女”的出场。

00炼字:两个“笼”字将烟、水、月、沙四种景物和谐地融合在一起,勾勒出秦淮河两岸朦胧冷寂的景象,描绘了一幅朦胧的水色夜景,渲染出一种凄清的气氛。

内容:“寒”字不但让人想到时值深秋或冬季,而且在心头掠过一丝寒意。“夜泊秦淮”揭示时间、地点,并巧妙点题,以“近酒家”引发思古之幽情,引出下文“商女”的出场。

-6667592075烟笼寒水月笼沙,

夜泊秦淮近酒家。

00烟笼寒水月笼沙,

夜泊秦淮近酒家。

113347519113500

1504315133350内容:这两句诗看似是在批评歌女,实际是对那些只知寻欢作乐、不以国事为重的达官贵人表示忧虑与愤慨,表达了较为清醒的封建知识分子对国事怀抱隐忧的心境,又反映了官僚贵族正以声色歌舞、纸醉金迷的生活填补他们腐朽而空虚的灵魂。

炼字:“犹唱”二字巧妙地将历史、现实和想象联系起来,表现出诗人对国家命运的关切和忧虑,凸显出诗人的忧愤之情。

00内容:这两句诗看似是在批评歌女,实际是对那些只知寻欢作乐、不以国事为重的达官贵人表示忧虑与愤慨,表达了较为清醒的封建知识分子对国事怀抱隐忧的心境,又反映了官僚贵族正以声色歌舞、纸醉金迷的生活填补他们腐朽而空虚的灵魂。

炼字:“犹唱”二字巧妙地将历史、现实和想象联系起来,表现出诗人对国家命运的关切和忧虑,凸显出诗人的忧愤之情。

-66675191135商女不知亡国恨,

隔江犹唱后庭花。

00商女不知亡国恨,

隔江犹唱后庭花。

113347527305000

【主旨:这是诗人夜泊秦淮时触景感怀之作。全诗情景交融,借陈后主的荒淫亡国讽喻晚唐统治者,含蓄委婉地表达了诗人对历史前事的深刻思考、对国家命运的无比关怀和深切忧虑。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 诗人通过写夜泊秦淮时的所见所闻,揭露了晚唐统治者沉溺于声色,醉生梦死的腐朽生活。该诗将对历史的咏叹与现实的思考结合在一起,委婉深沉。

B. “烟笼寒水月笼沙”一句,用两个“笼”字将“烟”“水”“月”“沙”融合在一起,描绘了一幅清新明丽的水色夜景,渲染出一种凄冷的气氛。

C. “夜泊秦淮近酒家”中,“夜泊秦淮”四个字既照应题目,又为上一句景色点明时间、地点,“近酒家”引发幽古之思,极具个性和典型意义。

D. 后两句,诗人由一曲《后庭花》引发历史兴衰之感,于婉曲轻利的风调之中,表现出辛辣的讽刺、深沉的悲痛、无限的感慨,堪称“绝唱”。

12. 泊秦淮

1.(2分)B 【解析】“烟笼寒水月笼沙”描绘了一幅朦胧冷寂的水色夜景。B项中“描绘了一幅清新明丽的水色夜景”赏析有误。

11391900122428000013. 黄鹤楼

(唐·崔颢)

版本导航:◎统编八上第12课;◎语文九下第15课;◎苏教七下第六单元诵读欣赏。

146685092075内容、炼字:从神话传说起笔,增加了黄鹤楼的神异色彩,再从古代回到现实,现在鹤去楼空。一个“空”字,似有无限感慨,刻画了诗人凭栏远眺,吊古伤今陷入无限沉思的形象。

00内容、炼字:从神话传说起笔,增加了黄鹤楼的神异色彩,再从古代回到现实,现在鹤去楼空。一个“空”字,似有无限感慨,刻画了诗人凭栏远眺,吊古伤今陷入无限沉思的形象。

042545昔人已乘黄鹤去,

此地空余黄鹤楼。

00昔人已乘黄鹤去,

此地空余黄鹤楼。

113347514160500

1466850240665内容:“空悠悠”使人看到空间的广袤,而“千载”则使人看到了时间的无限性。时空组合产生了历史的纵深感和空间的开阔感,前两联虚中有实,抚今追昔,写出了诗人对世事变化难以逆料的感慨。

炼字:前两联两个“空”字,体现了诗人吊古伤今,无限惆怅的情感。

00内容:“空悠悠”使人看到空间的广袤,而“千载”则使人看到了时间的无限性。时空组合产生了历史的纵深感和空间的开阔感,前两联虚中有实,抚今追昔,写出了诗人对世事变化难以逆料的感慨。

炼字:前两联两个“空”字,体现了诗人吊古伤今,无限惆怅的情感。

042545黄鹤一去不复返,

白云千载空悠悠。

00黄鹤一去不复返,

白云千载空悠悠。

113347519113500-666751195070晴川历历汉阳树,

芳草萋萋鹦鹉洲。

00晴川历历汉阳树,

芳草萋萋鹦鹉洲。

1066800129413000-666752035175日暮乡关何处是?

烟波江上使人愁。

00日暮乡关何处是?

烟波江上使人愁。

1466850191135内容:诗人从怀古之思回到现实中,转写登楼所见之明丽之景,境界阔大,色彩鲜明。两句对仗工整,各用一个叠词,声调铿锵,音韵清朗,富有音乐美。

00内容:诗人从怀古之思回到现实中,转写登楼所见之明丽之景,境界阔大,色彩鲜明。两句对仗工整,各用一个叠词,声调铿锵,音韵清朗,富有音乐美。

146685092075情感:以抒情作结。由景生情,形象鲜明,诗人凭栏远望,故乡却为暮霭所隔,望不可见而生无限愁思的形象仿佛可见。

00情感:以抒情作结。由景生情,形象鲜明,诗人凭栏远望,故乡却为暮霭所隔,望不可见而生无限愁思的形象仿佛可见。

11334754254500

【主旨:这首诗描写了诗人登黄鹤楼时的所见所感,抒发了诗人吊古怀乡之情。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 前两联四句以神话传说起笔,增添了黄鹤楼的神异色彩,抒发了人去楼空、世事沧桑的感慨。两个“空”字分别突出空间的虚无和时间的邈远。

B. “晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”两句写登上黄鹤楼远望之景:汉阳川上的树木历历可见,而江中鹦鹉洲上长满了凄清荒芜的杂草,令人伤感。

C. 尾联借景抒情,以夕阳西下江面烟波浩渺之景,寄寓诗人远离故土、羁旅他乡的凄苦思乡之情,而自问自答的方式更强烈地表达了诗人的孤独空寂之情。

D. 这首诗描写了诗人登黄鹤楼时的所见所感,抒发了吊古怀乡之情。全诗视野开阔,写景自然,抒情真挚,为咏黄鹤楼诗作之绝唱,历来为人传诵。

2.下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 这首诗描写的景象前后三变,先是明丽如画,接下来神异渺茫,最后归于朦胧凄迷,风貌有别,诗意也生波澜。

B. 诗作以“愁”字收篇,表达了日暮时分诗人登临黄鹤楼的心情,同时又照应开头,以起伏辗转的文笔表现缠绵的乡愁。

C. 颈联写登高所见,境界阔大,色彩鲜明。两句对仗工整,各用一个叠词,声调铿锵,音韵清朗,富于音乐美。

D. 该诗不仅写景,还有抒情。前四句抒写了人去楼空,世事苍茫的感慨;后四句描绘了登楼所见,烘托思乡之情。

13. 黄鹤楼

1.(2分)B 【解析】“萋萋”草木茂盛的样子,诗人登上黄鹤楼看到江中鹦鹉洲上长满了茂盛的草木,心情应是愉快的。B项中“而江中鹦鹉洲上长满了凄清荒芜的杂草,令人伤感”赏析有误。

2.(2分)A 【解析】这首诗首联、颔联写黄鹤楼的悠久历史和神异色彩,颈联写登楼所见的明丽景色,尾联写傍晚时分朦胧凄迷的江面景色。A项中“先是明丽如画,接下来神异渺茫”赏析有误。

10896600108458000014. 使至塞上

(唐·王维)

版本导航:◎统编八上第12课;◎语文九上第17课;◎苏教七下第六单元诵读欣赏。

0191135单车欲问边,

属国过居延。

00单车欲问边,

属国过居延。

113347592075内容:点题,交代地点及事由。写自己轻车简从,要前往边境慰问将士。“单车”表现出形单影只的情状,表达行程中内心的孤寂感。

00内容:点题,交代地点及事由。写自己轻车简从,要前往边境慰问将士。“单车”表现出形单影只的情状,表达行程中内心的孤寂感。

86677542545

00

93345014160500

113347542545内容:承接上联,直抒内心感受。既言事,又写景,传达出漂泊无定的内心感受。

手法:“征蓬”与“归雁”,“出汉塞”与“入胡天”,一“征”一“归”,一“出”一“入”,对比强烈,凄凉中蕴含悲壮。

修辞、情感:运用比喻的修辞手法,以“征蓬”“归雁”自比,即景生情,暗写诗人被排挤出朝廷的孤寂、飘零之感。

00内容:承接上联,直抒内心感受。既言事,又写景,传达出漂泊无定的内心感受。

手法:“征蓬”与“归雁”,“出汉塞”与“入胡天”,一“征”一“归”,一“出”一“入”,对比强烈,凄凉中蕴含悲壮。

修辞、情感:运用比喻的修辞手法,以“征蓬”“归雁”自比,即景生情,暗写诗人被排挤出朝廷的孤寂、飘零之感。

0141605征蓬出汉塞,

归雁入胡天。

00征蓬出汉塞,

归雁入胡天。

8001002406650093345032258000

-66675240665大漠孤烟直,

长河落日圆。

00大漠孤烟直,

长河落日圆。

1151890-45720画面:极目大漠,不见村落,只见一线孤烟,冲霄上腾,与天相接,显得格外笔直;遥望长河,不见树木,只见一轮落日在河面浮动,显得格外浑圆。

情感:以传神的笔墨勾勒出一幅奇美壮丽的塞外风光图,营造了一种开阔雄浑的氛围,表现了诗人孤寂的情感。

炼字:“大”写出了沙漠的浩瀚,“孤”写出了景物的单调,“直”表现孤烟的劲拔、坚毅之美。“孤”“直”二字写出景物的简单纯净,有一种震撼人心的力量,“长”表现黄河的杳无尽头,“圆”表现落日之低之大,形象地描绘了奇美壮丽的边塞景象。

00画面:极目大漠,不见村落,只见一线孤烟,冲霄上腾,与天相接,显得格外笔直;遥望长河,不见树木,只见一轮落日在河面浮动,显得格外浑圆。

情感:以传神的笔墨勾勒出一幅奇美壮丽的塞外风光图,营造了一种开阔雄浑的氛围,表现了诗人孤寂的情感。

炼字:“大”写出了沙漠的浩瀚,“孤”写出了景物的单调,“直”表现孤烟的劲拔、坚毅之美。“孤”“直”二字写出景物的简单纯净,有一种震撼人心的力量,“长”表现黄河的杳无尽头,“圆”表现落日之低之大,形象地描绘了奇美壮丽的边塞景象。

8001009207500

117792584455内容:与首联呼应,继续写出使一事。诗人行至萧关,探马来报,都护逐杀敌军,已到了最前线,流露出诗人对都护的赞赏以及对前线战事的关心。

用典:“燕然”为用典,不是实指燕然山,而是代指前线,暗示前方战事取得了胜利。

00内容:与首联呼应,继续写出使一事。诗人行至萧关,探马来报,都护逐杀敌军,已到了最前线,流露出诗人对都护的赞赏以及对前线战事的关心。

用典:“燕然”为用典,不是实指燕然山,而是代指前线,暗示前方战事取得了胜利。

800100240665000191135萧关逢候骑,

都护在燕然。

00萧关逢候骑,

都护在燕然。

【主旨:全诗重在写景,情景结合,表达了诗人由于被排挤产生的孤寂心情以及在大漠雄浑的景色中情感得到熏陶、净化、升华后产生的慷慨悲壮之情,表现出诗人的达观。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 全诗叙写了出使的路线、沿途看到的风光以及听到候骑报告的最新战况,内容与题目紧紧相扣。这首诗首尾叙事,中间写景,融写景、叙事、抒情于一体。

B. “征蓬出汉塞,归雁入胡天”两句描写塞上的秋景:随风而去的枯蓬飘出塞外,南飞的大雁掠过北方少数民族居住地的上空,画面静谧而温馨。

C. 第三联描绘了烽火台上笔直的狼烟,蜿蜒曲折的黄河映衬着浑圆的落日的景象。这两句雄浑开阔,诗中有画,堪称千古绝句,体现了该诗慷慨豁达的艺术特色。

D. 第四联写使者在途中遇到侦察骑兵,得知都护在前线大破敌军的军情,显示出朝廷使臣对边疆战事的关心。

2. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 首联点题,交代地点及事由。写诗人王维以使者身份,轻车简从,要到遥远的西北边塞去慰问将士。“单车”写出了形单影只的情状以及行程中内心的孤寂。

B. 颔联叙事兼写景。写诗人自觉如“征蓬”般随风而去,又恰似“归雁”进入胡天,诗人以“蓬”“雁”自比,暗写自己被排挤出朝廷的孤寂、飘零的内心感受。

C. 颈联中诗人用白描手法,借助对“大漠”“孤烟”“长河”“落日”等景象的描写,为我们展现出了一幅明媚秀丽的塞外风光,寓情于景,情景交融。

D. 尾联“都护在燕然”一句与首联“属国过居延”一句遥相呼应,继续写出使一事:诗人经过长途跋涉到达边塞,萧关的侦察兵却骑马来报:“都护正在前线作战。”

3. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. “单车欲问边,属国过居延”以简练的笔墨写自己奉命出使。“单车”是说随从不多,规格不高。“欲问边”交代了出使的目的,即前往边塞慰问将士。

B. 颈联被王国维赞为“千古壮观”。“孤烟”本显苍凉,“直”却给人劲拔、坚毅之态;“落日”本带给人伤感之情,“圆”字却又显得亲切温暖。

C. 尾联“都护在燕然”一句巧用“燕然”的典故,既感慨自己遭逢种种厄运、不得朝廷重用的境遇,又赞扬了将士们奋勇杀敌、以身报国的爱国热情。

D. 这首诗角度新颖,艺术构思不落俗套,语言自然精练,写景状物逼真传神,抒发情感深沉饱满,情景交融,内蕴丰富,意境雄浑。

14. 使至塞上

1.(2分)B 【解析】第二联诗人借“征蓬”“归雁”自比,画面苍茫悠远,表达了诗人由于被排挤而生发的孤寂心情。B项中“画面静谧而温馨”赏析有误。

2.(2分)C 【解析】“大漠孤烟直,长河落日圆”两句以传神的笔墨刻画了奇特壮美的塞外风光。C项中“一幅明媚秀丽的塞外风光”赏析有误。

3.(2分)C 【解析】“都护在燕然”一句运用了“燕然”的典故,“燕然”代指前线,暗示前方取得了胜利,流露出诗人对前线统帅的赞扬和对前线战事的关心。C项“感慨自己遭逢种种厄运、不得朝廷重用的境遇”赏析有误。

11303000112141000015. 钱塘湖春行

(唐·白居易)

版本导航:◎统编八上第12课;◎语文九下第15课;◎苏教八上第四单元诵读欣赏。

156781592075内容:首联点题,交代游踪。第一句点明地点,第二句写远景,写诗人行至孤山寺和贾亭时看到的山光水色,勾画出钱塘湖早春的轮廓,是从大处落笔。

画面(第二句):春天湖水初涨,水面刚刚与湖岸齐平。白云重重叠叠,同湖面上的波澜连成一片,看上去浮云很低。

00内容:首联点题,交代游踪。第一句点明地点,第二句写远景,写诗人行至孤山寺和贾亭时看到的山光水色,勾画出钱塘湖早春的轮廓,是从大处落笔。

画面(第二句):春天湖水初涨,水面刚刚与湖岸齐平。白云重重叠叠,同湖面上的波澜连成一片,看上去浮云很低。

6667542545孤山寺北贾亭西,

水面初平云脚低。

00孤山寺北贾亭西,

水面初平云脚低。

120015014160500

1533525240665炼字:“争”“啄”两个动词,描绘出一幅早莺争向暖树,新燕啄泥衔草的动态景象,生动地展示了初春的勃勃生机。“几处”说明早莺还少,勾画出早莺鸣叫的此呼彼应和诗人左右寻声的情态。“谁家”似问非问,灵巧俏皮,彰显了诗人对钱塘湖的喜爱之情。

画面:远处近处都有早莺婉转的叫声,它们嬉戏追逐,争着抢着往向阳的树头飞,不知谁家新归的燕子在湖边飞上飞下,忙着衔泥筑巢。

00炼字:“争”“啄”两个动词,描绘出一幅早莺争向暖树,新燕啄泥衔草的动态景象,生动地展示了初春的勃勃生机。“几处”说明早莺还少,勾画出早莺鸣叫的此呼彼应和诗人左右寻声的情态。“谁家”似问非问,灵巧俏皮,彰显了诗人对钱塘湖的喜爱之情。

画面:远处近处都有早莺婉转的叫声,它们嬉戏追逐,争着抢着往向阳的树头飞,不知谁家新归的燕子在湖边飞上飞下,忙着衔泥筑巢。

133350193040几处早莺争暖树,

谁家新燕啄春泥。

00几处早莺争暖树,

谁家新燕啄春泥。

126682527495500

150622032385炼字:“乱”字描绘出早春时节百花齐放,争奇斗艳的景象;“浅”字生动地描绘出初春小草刚抽出嫩芽的情态,突出春草生机盎然的特点;“没马蹄”既写了草浅,也写了人在钱塘湖边骑马游春的习俗。

画面:乱花初放,而未缤纷,但可以预见即将盛放,会让人眼花缭乱;芳草才生,尚未长高,仅能没过马蹄。

00炼字:“乱”字描绘出早春时节百花齐放,争奇斗艳的景象;“浅”字生动地描绘出初春小草刚抽出嫩芽的情态,突出春草生机盎然的特点;“没马蹄”既写了草浅,也写了人在钱塘湖边骑马游春的习俗。

画面:乱花初放,而未缤纷,但可以预见即将盛放,会让人眼花缭乱;芳草才生,尚未长高,仅能没过马蹄。

66675193040乱花渐欲迷人眼,

浅草才能没马蹄。

00乱花渐欲迷人眼,

浅草才能没马蹄。

1200150274955001133475121412000

66675193040最爱湖东行不足,

绿杨阴里白沙堤。

00最爱湖东行不足,

绿杨阴里白沙堤。

1479550141605情感:尾联直抒胸臆,表达了诗人喜悦的心情。“湖东”点明诗人行踪,与首联呼应;“绿杨阴”“白沙堤”,颜色鲜明,一派春和景明气象;“行不足”说明诗人余兴未阑。抒发了诗人对钱塘湖早春美景的喜爱之情。

00情感:尾联直抒胸臆,表达了诗人喜悦的心情。“湖东”点明诗人行踪,与首联呼应;“绿杨阴”“白沙堤”,颜色鲜明,一派春和景明气象;“行不足”说明诗人余兴未阑。抒发了诗人对钱塘湖早春美景的喜爱之情。

【主旨:全诗紧扣“早春”着笔,从孤山寺起,至白沙堤终。诗人紧扣景物和季节特征,通过对春水初涨、莺争暖树、燕啄春泥、花迷人眼、草没马蹄、翠柳遮堤六组画面的描摹,把早春钱塘湖的明媚春光描绘得生机盎然,表达了诗人对钱塘湖早春盛景的无比喜爱之情。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 首联点题,交代游踪。初春时节,旭日初升,时任杭州刺史的白居易来到钱塘湖游春,登孤山寺、

入贾亭、赏湖水,在白沙堤上漫步赏花。

B. 颔联从禽鸟角度来细腻描摹钱塘湖的春景。“争”“啄”二字,描绘了一幅“莺争暖树,燕啄春泥”的动态图景,展现了初春的勃勃生机。

C. “最爱湖东行不足”中“行不足”,说明钱塘湖自然景物美不胜收,回味无穷,诗人完全沉浸其中,间接地表现了诗人的愉悦心情。

D. 全诗紧扣“早春”着笔,准确抓住景物特征,运用极富表现力的语言加以描绘,形象鲜活,色彩鲜明,清新自然,充分体现了白居易诗歌的艺术风格。

2. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 颔联选取的“莺”“燕”是春天的象征,具有典型性。该联从早莺新燕的动态中,把春的活力,大自然从秋冬沉睡中苏醒过来的春意生动地描绘了出来。

B. 颈联写乱花初放,而未缤纷,但可以预见即将盛放,会使人眼花缭乱;芳草才生,尚未长高,仅能没过马蹄。其中“渐欲”“才能”写出了花草欣欣向荣的景象。

C. 尾联中“最爱”二字,表达了诗人对钱塘湖春景的喜爱;“湖东”点明诗人游踪,与首联呼应;“绿杨阴”“白沙堤”,颜色鲜明,一派春和景明的气象。

D. 这首诗描绘了一幅幅生动的钱塘湖早春图,如春水初涨、莺争暖树、燕啄春泥、花迷人眼、草没马蹄,抒发了诗人对钱塘湖早春景色的喜爱之情。

3. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 这首诗以“行”字为线索,从孤山寺起,至白沙堤终,处处紧扣环境和季节特征,把刚刚披上春天外衣的钱塘湖,描绘得生机盎然,恰到好处。

B. 首联从大处落笔,写诗人行经孤山寺北,到达贾亭以西,眺望湖面,看到春水初涨,云脚低垂,与湖面相接,勾勒出钱塘湖早春的轮廓。

C. 颈联从花草变化的角度来描写钱塘湖的春景。其中“浅”字生动地描绘出小草刚抽出嫩芽的情态,突出春草生机盎然的特点。

D. 该诗围绕钱塘湖初春景物,如“水面初平”“早莺”“新燕”“乱花”“浅草”“白沙堤”等,描绘了钱塘湖明媚秀丽的早春特点。

15. 钱塘湖春行

1.(2分)C 【解析】尾联直抒胸臆,直接表现了诗人愉悦的心情。C项中“间接地表现了诗人的愉悦心情”赏析有误。

2.(2分)B 【解析】“渐欲”说明花开渐盛,“才能”说明草刚出新芽,写出了花草欣欣向荣的趋势。B项中“写出了花草欣欣向荣的景象”赏析有误。

3.(2分)D 【解析】“白沙堤”不能体现钱塘湖早春的特点。D项中“都突出了西湖早春的特点”赏析有误。

12623800108077000016. 饮酒(其五)

(东晋·陶渊明)

版本导航:◎统编八上第24课;◎语文七下第17课;◎苏教九下第一单元诵读欣赏。

1000125240665000141605结庐在人境,

而无车马喧。

00结庐在人境,

而无车马喧。

133350092075内容:诗人从居住的草庐写起,反思归田后自己的生活状况,表达了诗人陶醉于自然,恬淡愉悦的心情。

00内容:诗人从居住的草庐写起,反思归田后自己的生活状况,表达了诗人陶醉于自然,恬淡愉悦的心情。

0191135问君何能尔?

心远地自偏。

00问君何能尔?

心远地自偏。

133350042545修辞:运用设问的修辞手法,自问自答,回答了“而无车马喧”的原因,即因为心情闲适,心志高远,所以居所也自然会偏僻安静。

内容:“心远”反映了诗人超尘脱俗,毫无名利之念的精神世界。

00修辞:运用设问的修辞手法,自问自答,回答了“而无车马喧”的原因,即因为心情闲适,心志高远,所以居所也自然会偏僻安静。

内容:“心远”反映了诗人超尘脱俗,毫无名利之念的精神世界。

10001254254500

1333500191135手法:以客观景物“菊”“南山”衬托诗人悠闲自得、与世无争的情怀。

内容:“东篱”象征诗人远离尘俗、洁身自好的品格;“悠然”形象地写出了诗人远离世俗后心灵的自得、闲适、恬淡;“见”写出了诗人看到南山美景时的随意与自然,体现了诗人心灵的自由和惬意。“悠然”“见”用得很妙,说明诗人所见所感,非有意寻求,而是不期而遇。

00手法:以客观景物“菊”“南山”衬托诗人悠闲自得、与世无争的情怀。

内容:“东篱”象征诗人远离尘俗、洁身自好的品格;“悠然”形象地写出了诗人远离世俗后心灵的自得、闲适、恬淡;“见”写出了诗人看到南山美景时的随意与自然,体现了诗人心灵的自由和惬意。“悠然”“见”用得很妙,说明诗人所见所感,非有意寻求,而是不期而遇。

0191135采菊东篱下,

悠然见南山。

00采菊东篱下,

悠然见南山。

100012527305000

1333500141605内容:前句承上启下,承上点明南山的暮景,引出下句飞鸟结伴归林。后句以飞鸟自喻,借飞鸟结伴飞返山林,万物自由自在,适性而动的景象,表达出诗人弃官归隐后的自在心境。

00内容:前句承上启下,承上点明南山的暮景,引出下句飞鸟结伴归林。后句以飞鸟自喻,借飞鸟结伴飞返山林,万物自由自在,适性而动的景象,表达出诗人弃官归隐后的自在心境。

0240665山气日夕佳,

飞鸟相与还。

00山气日夕佳,

飞鸟相与还。

93345032258000

126682542545内容:想要分辨清楚,却不知怎样表达。“真意”指能够悠闲自在地生活,不在世俗中迷失自我的自然之趣和人生真谛。

00内容:想要分辨清楚,却不知怎样表达。“真意”指能够悠闲自在地生活,不在世俗中迷失自我的自然之趣和人生真谛。

93345014160500042545此中有真意,

欲辨已忘言。

00此中有真意,

欲辨已忘言。

【主旨:这首诗融情入景,写出了人与自然相契合的场景,表达诗人归隐田园后,悠然自得的心境及其对田园生活的喜爱和超脱世俗的高雅追求。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A.“结庐在人境,而无车马喧”从居住的草庐写起,反思自己归田后的生活状况:虽身居闹市,但门庭冷落,表现出诗人的孤独与寂寞。

B. “问君何能尔?心远地自偏”运用了设问的修辞手法,以“心远”二字回答了“无车马喧”的原因,反映了诗人超凡脱俗、毫无名利之念的精神世界。

C. “采菊东篱下,悠然见南山”写出了一种超越时空的空灵之美。句中“见”字,写出了一种无意得之、悠然忘我的心境,与全诗营造的闲远散淡的风格吻合。

D. “此中有真意”中的“此中”,指的是幽美淡远之“景”和悠然自得之“情”;“真意”与“但使愿无违”的“愿”指的都是自然之趣和人生真谛。

2. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 这是诗人归隐田园后写的一首抒情小诗,该诗前四句从哲理高度表达了诗人的人生态度,后六句写

诗人从对自然的欣赏中得到美的享受和哲理的启迪。

B.“采菊东篱下,悠然见南山”写诗人在东篱采菊,无意间一抬头,南山映入眼帘。这两句是妙手偶得之笔,可谓浑然天成,达到了物我合一的化境。

C.“山气日夕佳”一句承上启下。其中“佳”字,写出了诗人对山气缭绕、夕阳西下这一景象的赞美,表现了诗人渴望仕途生活和对归隐田园的厌倦情怀。

D. 这首诗融情于景,情景浑然一体,表现出一种平淡而质朴的美。它是一首具有鲜明形象和悠远境界,又蕴含某种宇宙人生之理的哲理诗。

16. 饮酒(其五)

1.(2分)A 【解析】前两句写诗人住在众人聚居的闹市,却没有世俗交往的喧闹,表现出诗人超凡脱俗的精神境界。A项中“虽身居闹市,但门庭冷落,表现出诗人的孤独与寂寞”赏析有误。

2.(2分)C 【解析】这首诗表达了诗人对归隐田园生活的向往和对仕途生活的厌倦之情。C项中“表现了诗人渴望仕途生活和对归隐田园的厌倦情怀”赏析有误。

12115800119507000017. 春 望

(唐·杜甫)

版本导航:◎统编八上第24课;◎语文七下第21课;◎苏教八上第8课。

132461026035内容:写春望所见,即国都在沦陷后已经变得残破不堪,然而山河依旧是原来那个样子;春天降临到长安城,然而眼前却是乱草丛生。

炼字、情感:“破”字写出了国破城荒的残败景象,“深”字写出了杂草遍地,林木苍苍、荒无人迹的景象,令人满目凄然。寄情于物,融情于景,为全诗营造了一种荒凉凄惨的氛围。“国破”和“城春”两个截然相反的意象形成强烈的反差,表达了诗人忧国伤时的情感。

00内容:写春望所见,即国都在沦陷后已经变得残破不堪,然而山河依旧是原来那个样子;春天降临到长安城,然而眼前却是乱草丛生。

炼字、情感:“破”字写出了国破城荒的残败景象,“深”字写出了杂草遍地,林木苍苍、荒无人迹的景象,令人满目凄然。寄情于物,融情于景,为全诗营造了一种荒凉凄惨的氛围。“国破”和“城春”两个截然相反的意象形成强烈的反差,表达了诗人忧国伤时的情感。

106680024066500

134175579375情感:以乐景衬哀情,描写“花”“鸟”两种春日的美好景物,借景抒情,移情于物,写“花”落泪、“鸟”惊心,表达了诗人忧伤国事、思念家人、感时伤世的深沉情感。

结构:本联以“感时”一语承上,以“恨别”一语启下,章法分明。

00情感:以乐景衬哀情,描写“花”“鸟”两种春日的美好景物,借景抒情,移情于物,写“花”落泪、“鸟”惊心,表达了诗人忧伤国事、思念家人、感时伤世的深沉情感。

结构:本联以“感时”一语承上,以“恨别”一语启下,章法分明。

106680029019500

1066800339725001298575156845修辞:“抵万金”运用夸张的修辞手法,写出了家书的珍贵和战事使消息隔断,久盼家人音信而不至的迫切心情,表达了诗人对妻子儿女的强烈思念之情。

00修辞:“抵万金”运用夸张的修辞手法,写出了家书的珍贵和战事使消息隔断,久盼家人音信而不至的迫切心情,表达了诗人对妻子儿女的强烈思念之情。

1266825154305情感:“白头”为愁所致,“搔”字是对诗人想要排解忧愁而不得的细节描写,“搔更短”和“不胜簪”生动形象地写出了诗人苍老之态、苍老之快,传神地表达了诗人内心难以排遣的忧国、伤时、思家、悲己之情。

00情感:“白头”为愁所致,“搔”字是对诗人想要排解忧愁而不得的细节描写,“搔更短”和“不胜簪”生动形象地写出了诗人苍老之态、苍老之快,传神地表达了诗人内心难以排遣的忧国、伤时、思家、悲己之情。

100012522542500

【主旨:全诗围绕“望”字展开,融情于景,用春城破败的感叹,离情中思念亲人的境况,集中表达了诗人忧国伤时、念家悲己的感情,感人至深,体现了杜甫诗作“沉郁顿挫”的艺术风格。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是 (2分) ( )

A. 首联写春望所见:虽然国都已经沦陷,城池残破,但是山河依旧存在,春天又来到长安城,草木繁

密茂盛。诗人感慨万千,禁不住赞美眼前明媚的景象。

B.“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”这两句诗通过对“花”“鸟”的描写,运用触景生情的艺术手法,淋漓尽致地表达了诗人忧伤国事、思念家人的深沉感情。

C. 颈联中的“家书抵万金”一句,写出了消息隔绝久盼音讯不至时的迫切心情,这是人们心中共有的

想法,很自然地使人共鸣,因而成了千古传诵的名句。

D. 整首诗结构紧凑,围绕“望”字展开,意脉贯通而不平直,情景兼具而不游离,感情强烈而不浅露,内容丰富而不芜杂。全诗沉着蕴藉,真挚自然。

17. 春 望

1.(2分)A 【解析】诗篇一开头描写了春望所见:山河依旧,可是国都已经沦陷,城池也在战火中残破不堪了,乱草丛生,林木荒芜。一个“破”字使人触目惊心,继而一个“深”字又令人满目凄然。A项中“赞美眼前明媚的景象”赏析有误。

11607800105537000018. 雁门太守行

(唐·李贺)

版本导航:◎统编八上第24课;◎语文七下第17课;◎苏教八上第六单元诵读欣赏。

148018583820修辞:运用比喻和夸张的修辞手法,借压城的黑云暗喻敌军气焰嚣张,借向日之甲光显示守城将士雄姿英发,两相比照,色彩鲜明,渲染了敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势。

炼字:“黑云”一词营造出大战开始之前紧张的氛围,一个“压”字,把敌军人马众多、来势凶猛的情状淋漓尽致地展示出来,也衬托出将士们临危不惧、视死如归的英雄气概。

画面:敌军滚滚而来,黑压压一片,犹如乌云翻腾,几乎要摧毁城墙;铠甲迎着(云缝中射下来的)太阳光,如金色鳞片般闪闪发光。

00修辞:运用比喻和夸张的修辞手法,借压城的黑云暗喻敌军气焰嚣张,借向日之甲光显示守城将士雄姿英发,两相比照,色彩鲜明,渲染了敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势。

炼字:“黑云”一词营造出大战开始之前紧张的氛围,一个“压”字,把敌军人马众多、来势凶猛的情状淋漓尽致地展示出来,也衬托出将士们临危不惧、视死如归的英雄气概。

画面:敌军滚滚而来,黑压压一片,犹如乌云翻腾,几乎要摧毁城墙;铠甲迎着(云缝中射下来的)太阳光,如金色鳞片般闪闪发光。

127000029019500

1466850224790内容:“角声满天”表现出战争的规模。鼓角齐鸣,杀声干云,战争是残酷的,而“秋色”又是美丽的,将反差极大之事凝于一句,展现出一种独特的雄浑壮烈之美。

修辞:运用夸张的修辞手法,并从听觉和视觉两个角度渲染战场的悲壮气氛和战斗的残酷场面,为下面写友军的援救做铺垫。

画面:肃杀的秋色中,响亮的角声震天动地;边塞上将士的血迹在寒夜中凝为紫色。

00内容:“角声满天”表现出战争的规模。鼓角齐鸣,杀声干云,战争是残酷的,而“秋色”又是美丽的,将反差极大之事凝于一句,展现出一种独特的雄浑壮烈之美。

修辞:运用夸张的修辞手法,并从听觉和视觉两个角度渲染战场的悲壮气氛和战斗的残酷场面,为下面写友军的援救做铺垫。

画面:肃杀的秋色中,响亮的角声震天动地;边塞上将士的血迹在寒夜中凝为紫色。

126682524066500

146685049530内容:“半卷红旗”写乘夜奔袭之状,“临易水”暗示将士们具有悲壮激烈的豪情。接着写苦战的场面:援军到来即投入战争,无奈夜寒霜重,战鼓也擂不响,困难重重,渲染了悲壮的气氛。

00内容:“半卷红旗”写乘夜奔袭之状,“临易水”暗示将士们具有悲壮激烈的豪情。接着写苦战的场面:援军到来即投入战争,无奈夜寒霜重,战鼓也擂不响,困难重重,渲染了悲壮的气氛。

1266825262255001044575628332500

1466850114300用典:用燕昭王黄金台上延揽天下之士的典故,表示不惜以重金招揽天下贤士。“提携玉龙”是提着宝剑的意思,表现了将士们忘身报国之情。

情感:直接抒写官军全体将士的心愿,表达了官军全体将士报效朝廷的决心。升华了主题,是全篇的点睛之笔。

00用典:用燕昭王黄金台上延揽天下之士的典故,表示不惜以重金招揽天下贤士。“提携玉龙”是提着宝剑的意思,表现了将士们忘身报国之情。

情感:直接抒写官军全体将士的心愿,表达了官军全体将士报效朝廷的决心。升华了主题,是全篇的点睛之笔。

127000024892000

【主旨:全诗用夸张的修辞手法,以色彩斑斓的词语描绘悲壮的战争风云,把战斗的气氛渲染得凝重而惨烈,突出了官军全体将士的高昂士气和爱国热情,表达了官军全体将士誓死报国的决心。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 该诗是古乐府旧题。诗人用浓艳斑驳的色彩描绘悲壮而瞬息万变的战争风云,构成了奇特的意境,

歌颂守边战士浴血奋战、视死如归的英雄气概。

B.“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”用压城的黑云暗喻敌军气焰嚣张,借向日之甲光显示守城将士雄姿英发,两相比照,色彩鲜明,爱憎分明。

C.“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”从正面写出了战争双方收兵后战场上的景象,“角声满天”表现战争的规模,展现出一种独特的雄浑壮烈之美。

D. 第七、八句引用战国时燕昭王在易水东南筑台,上面放着千金,用来招揽天下之士的典故,写出了

将士们誓死报效国家的决心,升华了主题,是全篇的点睛之笔。

2. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 这是一首以战争为背景和主题的抒情诗,诗人用凝练的方式概括了这场战争的艰苦性,高度赞扬了

官军全体将士艰苦卓绝的斗争精神。

B.“黑云压城城欲摧”中的“压”字,把敌军人马众多,来势凶猛,以及交战双方力量悬殊、守军将士处境艰难等情状淋漓尽致地表现出来。

C.“塞上燕脂凝夜紫”一句描绘出“塞上”的泥土在晚霞的映衬下凝成胭脂色的情景,写出了边塞风光的秀美,营造出一种轻松愉悦的氛围。

D.“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”写主将提剑上阵,面对强敌,殊死战斗以报君恩,由此可以想到其他将士以死报国的决心。

18. 雁门太守行

1.(2分)C 【解析】“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”是从听觉和视觉角度描写战争的惨烈,属于侧面描写。 C项中“从正面写出了战争双方收兵后战场上的景象”赏析有误。

2.(2分)C 【解析】“塞上燕脂凝夜紫”从视觉方面渲染了战斗的残酷场面,突出了战斗的惨烈,营造了一种黯然凝重的氛围。C项中“写出了边塞风光的秀美,营造出一种轻松愉悦的氛围”赏析有误。

12509500111633000019. 赤 壁

(唐·杜牧)

考情搜索:近7年未考。

版本导航:◎统编八上第24课;◎语文八上第21课;◎苏教七上第六单元诵读欣赏。

146685042545手法、内容:借物起兴。以古战场上的遗物兴起对前朝英雄人物和战事结果的慨叹。暗含岁月流逝,物是人非之感,为后两句的议论做铺垫。

00手法、内容:借物起兴。以古战场上的遗物兴起对前朝英雄人物和战事结果的慨叹。暗含岁月流逝,物是人非之感,为后两句的议论做铺垫。

126682529019500

1466850240665内容、手法:发议论,抒感慨,深刻警策。作者不从正面写赤壁之战的过程及政治上的影响,而是反说其事,借“二乔”的可能命运暗指曹、孙双方的“势”与“运”,以小见大,含蓄、形象而又颇见风致。借史事以吐胸中抑郁不平之气,含蓄蕴藉。

00内容、手法:发议论,抒感慨,深刻警策。作者不从正面写赤壁之战的过程及政治上的影响,而是反说其事,借“二乔”的可能命运暗指曹、孙双方的“势”与“运”,以小见大,含蓄、形象而又颇见风致。借史事以吐胸中抑郁不平之气,含蓄蕴藉。

126682529019500

【主旨:这是一首咏史怀古诗。诗人借对三国史事的遐想,慨叹历史上英雄成名的机遇,曲折地表达了自己空有抱负却生不逢时,“英雄无用武之地”的抑郁不平之气。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A.“折戟沉沙铁未销”从一件不起眼的折戟写起。“折戟沉沙”点出这里曾有过历史风云,“铁未销”暗含岁月流逝而物是人非之感。

B.“自将磨洗认前朝”中“自将磨洗”和“认”的动作,显示出诗人对这一前朝古物的兴趣,为后两

句论史抒怀做了铺垫。

C.“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”两句直抒胸臆,反说其事,用二乔的命运形象地代表了东吴

的命运,以小见大,深刻警策。

D. 这首诗通过对三国史事的遐想,慨叹历史上英雄成名的机遇,曲折地表达了自己空有抱负却生不逢时、无从施展的无奈。

19. 赤 壁

1.(2分)C 【解析】后两句诗人借三国史事含蓄地表达了自己的感慨。C项中“直抒胸臆”赏析有误。

11430000121920000020. 渔家傲(天接云涛连晓雾)

(南宋·李清照)

版本导航:◎统编八上第24课;◎语文八下第21课;◎苏教八下第22课。

153352592075炼字:“接”“连”二字把四垂的天幕、汹涌的波涛、弥漫的云雾,自然地组合在一起,形成一种浑茫无际的境界。而“转”“舞”二字化静为动,既形象地描绘了繁星的闪烁流逝,传神地写出了词人气魄的昂扬飞动,又将词人在风浪颠簸中的感受,逼真地传递给了读者。

画面:天上云海茫茫,那一团团的白云相接,就像奔涌的波涛,又和拂晓的晨雾连在一起,越发显得迷蒙。透过云雾远远望去,那天河好像也在流转,河中似乎漂浮着许多船,风帆舞动,随云涛起伏。开篇展现了一幅辽阔、壮美的海天相接的图画,景象极为壮丽。

00炼字:“接”“连”二字把四垂的天幕、汹涌的波涛、弥漫的云雾,自然地组合在一起,形成一种浑茫无际的境界。而“转”“舞”二字化静为动,既形象地描绘了繁星的闪烁流逝,传神地写出了词人气魄的昂扬飞动,又将词人在风浪颠簸中的感受,逼真地传递给了读者。

画面:天上云海茫茫,那一团团的白云相接,就像奔涌的波涛,又和拂晓的晨雾连在一起,越发显得迷蒙。透过云雾远远望去,那天河好像也在流转,河中似乎漂浮着许多船,风帆舞动,随云涛起伏。开篇展现了一幅辽阔、壮美的海天相接的图画,景象极为壮丽。

126682524066500

1524000200025内容:词人在梦中穿过云涛、晓雾、星河,来到天帝居住的宫殿,“归”字在无形中缩短了仙凡之间不可逾越的距离,就好像词人原来是从天上宫阙来到人间,经历了千辛万苦后又回到天帝身旁。听到天帝殷勤的垂问,得到了诉说的机会,自然引出下阕。

00内容:词人在梦中穿过云涛、晓雾、星河,来到天帝居住的宫殿,“归”字在无形中缩短了仙凡之间不可逾越的距离,就好像词人原来是从天上宫阙来到人间,经历了千辛万苦后又回到天帝身旁。听到天帝殷勤的垂问,得到了

1117600010236200001. 观沧海

(东汉·曹操)

版本导航:◎统编七上第4课;◎语文七上第21课;◎苏教九下第五单元诵读欣赏。

1011555208915内容:开篇点题,交代观海的地点,传达出诗人跃马扬鞭、高瞻远瞩的昂扬气概,体现了全诗意境开阔、气势雄浑的特点。“观”字统领全篇,是全诗的线索。

00内容:开篇点题,交代观海的地点,传达出诗人跃马扬鞭、高瞻远瞩的昂扬气概,体现了全诗意境开阔、气势雄浑的特点。“观”字统领全篇,是全诗的线索。

-9398021590东临碣石,

以观沧海。

00东临碣石,

以观沧海。

62484010287000

79248022923500

-139700232410内容、手法:描写海水和山岛,是实景描写。先描写海水和山岛,再写草木和洪波。动静结合,显示了大海的惊人力量和宏伟气象。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

00内容、手法:描写海水和山岛,是实景描写。先描写海水和山岛,再写草木和洪波。动静结合,显示了大海的惊人力量和宏伟气象。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

129222510477500

-13335071755日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

00日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

124968010985500169418019050手法:虚中有实,实中有虚(通过两个“若”字可以看出)。借奇特的想象来表现大海吞吐日月星辰的气概。

情感:表现出诗人博大的胸襟和宏伟的政治抱负。

00手法:虚中有实,实中有虚(通过两个“若”字可以看出)。借奇特的想象来表现大海吞吐日月星辰的气概。

情感:表现出诗人博大的胸襟和宏伟的政治抱负。

1443990-508000

-13335042545幸甚至哉,歌以咏志。

00幸甚至哉,歌以咏志。

146685015494000173355010795附文,为合乐而加,与诗的思想内容没有联系。

00附文,为合乐而加,与诗的思想内容没有联系。

【主旨:本诗借景抒情,情景交融,以洗练的笔法,奇特的想象,虚实结合的手法描绘出大海吞吐日月、包蕴万千的壮丽景象,展现了诗人博大的胸襟和宏伟的政治抱负。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A.“观”字统领全篇,是诗的线索,诗歌由“观”字展开,写登山所见。首句“东临碣石,以观沧海”交代了观察的方位、地点以及观察的对象,起笔气势不凡。

B. 诗人把登上碣石山,观望沧海所见到的秋天自然景色,特别是把大海壮阔、宏观的景象生动地描绘出来,让我们可以领略到诗人开阔的胸襟和宏大的抱负。

C.“秋风萧瑟,洪波涌起”中“萧瑟”一词营造了一种宏大、壮阔的氛围;“涌”字不仅让我们看到了洪波连天的形态,还仿佛听到了惊涛拍岸的声音。

D. 这首诗场面宏大,气象壮阔、宏伟,通篇以写实的手法表达了一种壮美、豪迈的情感。它于苍凉中又有慷慨,历来被视为“建安风骨”的代表作。

1. 观沧海

1.(2分)D 【解析】诗人在此诗中运用了虚实结合的写作手法。D项中“通篇以写实的手法”赏析有误。

1242060011290300002. 闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

(唐·李白)

版本导航:◎统编七上第4课;◎语第21课;◎苏教七上第五单元诵读欣赏。

-127635116840手法:寓情于景,借景抒情。首句点明闻讯的时节是暮春,“杨花”给人飘忽不定之感,暗喻诗人前途命运未卜,子规常鸣“不如归去”,借此用来关怀跋山涉水、远走他乡的友人王昌龄,希望他早日归来。“闻道”,听说,可见诗人得知挚友被贬时的惊愕痛惜之情,“过五溪”表明友人的远去,为下文的“寄愁心”作衬笔,体现出龙标的偏远。

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

00手法:寓情于景,借景抒情。首句点明闻讯的时节是暮春,“杨花”给人飘忽不定之感,暗喻诗人前途命运未卜,子规常鸣“不如归去”,借此用来关怀跋山涉水、远走他乡的友人王昌龄,希望他早日归来。“闻道”,听说,可见诗人得知挚友被贬时的惊愕痛惜之情,“过五溪”表明友人的远去,为下文的“寄愁心”作衬笔,体现出龙标的偏远。

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

-16319557150手法、情感:借景抒情。“愁心”传达出忧郁之情。这两句运用拟人的修辞手法,将明月人格化,表达了诗人的忧愁与无奈,抒发了对友人因被贬而远行的同情、关切之情。

我寄愁心与明月,

随君(风)直到夜郎西。

00手法、情感:借景抒情。“愁心”传达出忧郁之情。这两句运用拟人的修辞手法,将明月人格化,表达了诗人的忧愁与无奈,抒发了对友人因被贬而远行的同情、关切之情。

我寄愁心与明月,

随君(风)直到夜郎西。

16668751416050015335254254500

【主旨:通过对暮春景物的描写,以景传情,表达了诗人对被贬友人的同情和关切之情。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 题目中的“左迁”指降职,李白听说好友王昌龄被贬为龙标县尉,深表同情和关心,于是写下这首诗,遥寄给友人,以带去一点慰藉,分担他的愁苦。

B. 首句写景。其中“杨花落尽”和“子规啼”不但点明时令,烘托一种凄凉悲惋的气氛,寄寓诗人叹飘零、感离恨的特定心境,还为后面的抒情做了铺垫。

C. 第二句由写景转入言事。从“闻道”二字可以看出诗人得知友人遭贬时的惊愕痛惜之情;“过五溪”三字看似平淡,其实写出了龙标的荒远和李白对友人的同情。

D. 后两句紧扣题目中的“遥有此寄”,由写景言事转为抒情寄慨。这里诗人用夸张的修辞手法,把月亮当成友好的使者,表达了对友人的忧愁、无奈以及关切之情。

2. 闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

1.(2分)D 【解析】“我寄愁心与明月”一句通过诗人的想象,将月亮人格化,运用了拟人的修辞手法。D项中“夸张的修辞手法”赏析有误。

1085850010883900003. 次北固山下

(唐·王湾)

版本导航:◎统编七上第4课;◎语文七下第17课;◎苏教七上第六单元诵读欣赏。

8001002578100008001001425575001133475783590炼字:“潮平”,两岸才显得宽阔;“风正”,帆才有悬空的态势;“正”和“悬”的对应,写出了江风的和缓与行船的平稳。“潮平”一语为“江春”一语做铺垫。

修辞:运用对偶的修辞手法,通过“风正一帆悬”这一小景,把平野开阔、大江直流、波平浪静等等的大景也表现出来了(以小景传大景之神)。意境开阔,情绪饱满,象征了诗人对人生旅途充满期待,其心情乐观昂扬。

画面:潮水涨满,两岸与江水齐平,整个江面十分开阔,挂起帆,乘船顺风疾行。

00炼字:“潮平”,两岸才显得宽阔;“风正”,帆才有悬空的态势;“正”和“悬”的对应,写出了江风的和缓与行船的平稳。“潮平”一语为“江春”一语做铺垫。

修辞:运用对偶的修辞手法,通过“风正一帆悬”这一小景,把平野开阔、大江直流、波平浪静等等的大景也表现出来了(以小景传大景之神)。意境开阔,情绪饱满,象征了诗人对人生旅途充满期待,其心情乐观昂扬。

画面:潮水涨满,两岸与江水齐平,整个江面十分开阔,挂起帆,乘船顺风疾行。

11334752347595修辞、炼字:“生”“入”二字运用了拟人的修辞手法,赋予“日”和“春”以人的意志和情思。

哲理:通过描写时序交替中的景物,暗示时光的流逝,蕴含自然理趣(时间变化、季节交替、新旧更迭)。

画面:夜还未消尽,红日已从海上升起;江上春早,旧年未过新春已来。

00修辞、炼字:“生”“入”二字运用了拟人的修辞手法,赋予“日”和“春”以人的意志和情思。

哲理:通过描写时序交替中的景物,暗示时光的流逝,蕴含自然理趣(时间变化、季节交替、新旧更迭)。

画面:夜还未消尽,红日已从海上升起;江上春早,旧年未过新春已来。

933450152463500-66675104140内容:对偶点题。“客路”即驿道,是诗人在船上的想象,暗含旅途奔波之意,与尾联的“乡书”“归雁”遥相呼应。

客路青山外,

行舟绿水前。

00内容:对偶点题。“客路”即驿道,是诗人在船上的想象,暗含旅途奔波之意,与尾联的“乡书”“归雁”遥相呼应。

客路青山外,

行舟绿水前。

0191135潮平两岸阔,

风正一帆悬。

00潮平两岸阔,

风正一帆悬。

0191135海日生残夜,

江春入旧年。

00海日生残夜,

江春入旧年。

042545乡书何处达,

归雁洛阳边。

00乡书何处达,

归雁洛阳边。

113347542545情感:运用设问,在自问自答中用“雁足传书”的故事寄托思乡之情,使全篇笼罩着一层淡淡的乡思愁绪。

00情感:运用设问,在自问自答中用“雁足传书”的故事寄托思乡之情,使全篇笼罩着一层淡淡的乡思愁绪。

80010014160500933450240665001040765-735711000

【主旨:诗人通过描写冬末春初在北固山下停泊时所见到的青山绿水、潮平岸阔的壮丽之景,抒发了诗人的思乡之情。】

6934200240665修辞、炼字:“生”“入”二字运用了拟人的修辞手法,赋予“日”和“春”以人的意志和情思。

哲理:通过描写时序交替中的景物,暗示时光的流逝,蕴含自然理趣(时间变化、季节交替、新旧更迭)。

画面:夜还未消尽,红日已从海上升起;江上春早,旧年未过新春已来。

海残日生夜,

江春入旧年。

00修辞、炼字:“生”“入”二字运用了拟人的修辞手法,赋予“日”和“春”以人的意志和情思。

哲理:通过描写时序交替中的景物,暗示时光的流逝,蕴含自然理趣(时间变化、季节交替、新旧更迭)。

画面:夜还未消尽,红日已从海上升起;江上春早,旧年未过新春已来。

海残日生夜,

江春入旧年。

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 这是一首五言律诗。律诗有严格的格律要求,颔联和颈联必须对仗,而这首五言律诗除中间两联外,第一联也是对仗的,第一联押韵的字是“前”,是平声韵。

B. “客路青山外,行舟绿水前”两句先写“客路”而后写“行舟”,其人在江南、神驰故里的漂泊羁旅之情,已流露于字里行间,与末联的“乡书”“归雁”遥相照应。

C. 颔联中的“潮平两岸阔”一句,写出了春潮涌涨、江水浩渺的情景,放眼望去,江面似乎与岸平了,船上人的视野也因之开阔。其中“阔”是表现“潮平”的结果。

D. 颈联诗人从炼意着手,把“日”与“春”作为流逝的时光的象征,提到主语的位置加以强调,并且用“生”字和“入”字使之拟人化,赋予它们以人的意志和情思。

2. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 首联以对偶发端,点明题意:诗人从北向南外出游历已有多时,途中路过满目青翠的北固山。这里还不是目的地,他还要乘船继续前行。

B. 颔联写了江面宽阔,江风劲吹,船行快速的景象。其中“平”“阔”“正”“悬”四字炼得好:“潮平”两岸才显得宽阔,“风正”帆才有悬空的态势。

C. 颈联既写景又点明了时令:海日生于残夜,将驱尽黑暗;那江上所表现的“春意”,闯入旧年,将赶走寒冬,蕴含新旧交替、时序变迁的自然理趣。

D. 尾联运用设问,在自问自答中借“雁足传书”的故事,抒发了诗人的思乡愁绪,这一联紧承三联而来,遥应首联,使全篇笼罩着一层淡淡的乡思愁绪。

3. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. “次北固山下”中“次”是“游览”的意思,表明诗人写诗的地点。诗人泊舟北固山下,眼望长江两岸的风景,抒发乡思的愁绪,全诗层层相因,浑然一体。

B. 颔联妙在“以小景传大景之神”,即通过“风正一帆悬”这一小景,把平野开阔、大江直流、波平浪静等大景也表现出来了。意境开阔,情绪饱满。

C. “海日生残夜,江春入旧年”两句表现江上行舟,即将天亮时的情景。写景逼真,叙事确切,蕴含哲理,给人以乐观、积极向上的艺术鼓舞力量。

D. 海日东升,春意萌动,诗人泛舟绿水之上,继续向青山之外的客路驶去。这时,一群北归的大雁正略过晴空。诗人想借北归的大雁捎信给远在洛阳的家人。

3. 次北固山下

1.(2分)D 【解析】作者把“日”与“春”作为新生的美好事物的象征。D项中“把‘日’与‘春’作为流逝的时光的象征”赏析有误。

2.(2分)B 【解析】“风正”“帆悬”表明江风和缓,行船平稳而快速。B项中“江风劲吹,船行快速”赏析有误。

3. (2分)A 【解析】“次”是“停宿”的意思。A项中“‘次’是‘游览’的意思”赏析有误。

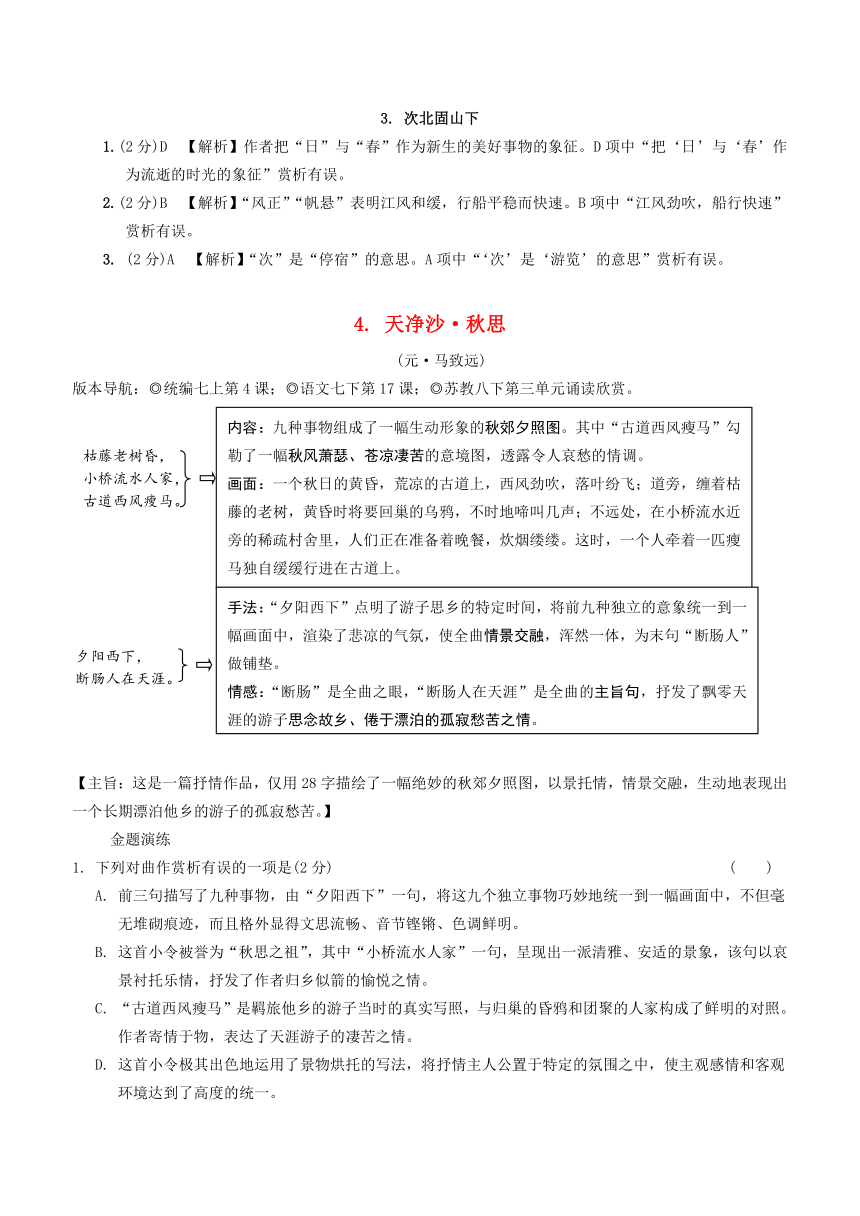

1027430012344400004. 天净沙·秋思

(元·马致远)

版本导航:◎统编七上第4课;◎语文七下第17课;◎苏教八下第三单元诵读欣赏。

126682542545内容:九种事物组成了一幅生动形象的秋郊夕照图。其中“古道西风瘦马”勾勒了一幅秋风萧瑟、苍凉凄苦的意境图,透露令人哀愁的情调。

画面:一个秋日的黄昏,荒凉的古道上,西风劲吹,落叶纷飞;道旁,缠着枯藤的老树,黄昏时将要回巢的乌鸦,不时地啼叫几声;不远处,在小桥流水近旁的稀疏村舍里,人们正在准备着晚餐,炊烟缕缕。这时,一个人牵着一匹瘦马独自缓缓行进在古道上。

00内容:九种事物组成了一幅生动形象的秋郊夕照图。其中“古道西风瘦马”勾勒了一幅秋风萧瑟、苍凉凄苦的意境图,透露令人哀愁的情调。

画面:一个秋日的黄昏,荒凉的古道上,西风劲吹,落叶纷飞;道旁,缠着枯藤的老树,黄昏时将要回巢的乌鸦,不时地啼叫几声;不远处,在小桥流水近旁的稀疏村舍里,人们正在准备着晚餐,炊烟缕缕。这时,一个人牵着一匹瘦马独自缓缓行进在古道上。

0322580枯藤老树昏,

小桥流水人家,

古道西风瘦马。

00枯藤老树昏,

小桥流水人家,

古道西风瘦马。

9480554241800012668251623695手法:“夕阳西下”点明了游子思乡的特定时间,将前九种独立的意象统一到一幅画面中,渲染了悲凉的气氛,使全曲情景交融,浑然一体,为末句“断肠人”做铺垫。

情感:“断肠”是全曲之眼,“断肠人在天涯”是全曲的主旨句,抒发了飘零天涯的游子思念故乡、倦于漂泊的孤寂愁苦之情。

00手法:“夕阳西下”点明了游子思乡的特定时间,将前九种独立的意象统一到一幅画面中,渲染了悲凉的气氛,使全曲情景交融,浑然一体,为末句“断肠人”做铺垫。

情感:“断肠”是全曲之眼,“断肠人在天涯”是全曲的主旨句,抒发了飘零天涯的游子思念故乡、倦于漂泊的孤寂愁苦之情。

-666752084705夕阳西下,

断肠人在天涯。

00夕阳西下,

断肠人在天涯。

933450216662000

【主旨:这是一篇抒情作品,仅用28字描绘了一幅绝妙的秋郊夕照图,以景托情,情景交融,生动地表现出一个长期漂泊他乡的游子的孤寂愁苦。】

金题演练

1. 下列对曲作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 前三句描写了九种事物,由“夕阳西下”一句,将这九个独立事物巧妙地统一到一幅画面中,不但毫无堆砌痕迹,而且格外显得文思流畅、音节铿锵、色调鲜明。

B. 这首小令被誉为“秋思之祖”,其中“小桥流水人家”一句,呈现出一派清雅、安适的景象,该句以哀景衬托乐情,抒发了作者归乡似箭的愉悦之情。

C. “古道西风瘦马”是羁旅他乡的游子当时的真实写照,与归巢的昏鸦和团聚的人家构成了鲜明的对照。作者寄情于物,表达了天涯游子的凄苦之情。

D. 这首小令极其出色地运用了景物烘托的写法,将抒情主人公置于特定的氛围之中,使主观感情和客观环境达到了高度的统一。

4. 天净沙·秋思

1.(2分)B 【解析】“小桥流水人家”一句应为“以乐景衬哀情”,反映出作者羁旅他乡的凄凉孤独及思乡之情。

1108710010541000005. 夜雨寄北

(唐·李商隐)

版本导航:◎统编七上第六单元课外诵读;◎语文七上第17课;◎苏教八下第六单元诵读欣赏。

1445895107315内容:先叙事后写景。首句设问点题,“问归期”而“未有期”一问一答,包含着太多的苦涩与无奈。次句借凄凉的秋夜雨景抒写客愁旅况。诗人在巴蜀羁旅中,在“夜雨涨秋池”的环境中,更感到孤独凄凉。

炼字:“涨”字富于动态感,既写出了巴山雨水注满秋池的自然之景,又流露出羁旅之愁与不得归之苦,衬托出诗人深重绵远的愁思。

00内容:先叙事后写景。首句设问点题,“问归期”而“未有期”一问一答,包含着太多的苦涩与无奈。次句借凄凉的秋夜雨景抒写客愁旅况。诗人在巴蜀羁旅中,在“夜雨涨秋池”的环境中,更感到孤独凄凉。

炼字:“涨”字富于动态感,既写出了巴山雨水注满秋池的自然之景,又流露出羁旅之愁与不得归之苦,衬托出诗人深重绵远的愁思。

14128751496695手法:想象回家团聚后剪烛西窗、共话今宵的情景,时空交错,虚实相生,把眼前的凄苦兑换成未来团聚的欢乐,也在未来的欢乐中注入被时间过滤了的“昔日”之苦。

00手法:想象回家团聚后剪烛西窗、共话今宵的情景,时空交错,虚实相生,把眼前的凄苦兑换成未来团聚的欢乐,也在未来的欢乐中注入被时间过滤了的“昔日”之苦。

-1333501623695何当共剪西窗烛,

却话巴山夜雨时。

00何当共剪西窗烛,

却话巴山夜雨时。

1054735175387000-133350421640君问归期未有期,

巴山夜雨涨秋池。

00君问归期未有期,

巴山夜雨涨秋池。

112903058166000

【手法:本诗打破近体诗的常规,“期”字的两见,特别是“巴山夜雨”的重出,正好构成了音调与章法的回环往复之妙,恰切地表现了时间与空间回环往复的意境之美,达到了内容与形式的完美结合。】

【主旨:这首诗是诗人寄给妻子的复信,语言朴素自然,即兴写来。通过对归期的询问和回答,既描写了今日身处巴山倾听秋雨的寂寥之苦,又想象了来日相聚之时的幸福欢乐,道出了刹那间情感的曲折变化,抒发了诗人羁旅他乡,对团聚的期盼之情。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 首句诗人通过对归期的问询和回答,巧妙地抒发了自己羁旅他乡对妻子的思念之情和不得归之苦。一问一答,跌宕有致,极富表现力。

B. “巴山夜雨涨秋池”中“涨”字,用词准确,富于动态感。它既写出巴山连绵的夜雨注满秋池的景象,又表现了诗人愁思之绵绵深重。

C. 诗的后两句写诗人回家团聚后与久别的妻子剪烛西窗,说起了自己羁旅巴山时的情景,表达出诗人与妻子重聚时的欢乐气氛和喜悦之情。

D. 这首诗语言朴素自然,即兴写来,道出了刹那间情感的曲折变化。诗中“期”和“巴山夜雨”重复出现,恰当表现了时间和空间回环往复的意境之美。

5. 夜雨寄北

1.(2分)C 【解析】诗的后两句是诗人想象的场景,表达诗人急切地想和妻子相聚的情感。C项赏析有误。

1254760011569700006. 木兰诗

(《乐府诗集》)

-66675240665内容:以“唧唧复唧唧”声开篇,写木兰停机叹息,无心织布,引出一问一答,道出木兰的心事,设置悬念。

唧唧复唧唧,

木兰当户织。

不闻机杼声,

唯(惟)语闻女叹息。

00内容:以“唧唧复唧唧”声开篇,写木兰停机叹息,无心织布,引出一问一答,道出木兰的心事,设置悬念。

唧唧复唧唧,

木兰当户织。

不闻机杼声,

唯(惟)语闻女叹息。

版本导航:◎统编七下第8课;◎语文七上第22课;◎苏教八上第14课。

25095202265045001963420460375内容:这一段道出了木兰“叹息”的原因,即天子征兵,父亲在被征之列,父亲既已年老,家中又无长男,于是木兰决定代父从军。

00内容:这一段道出了木兰“叹息”的原因,即天子征兵,父亲在被征之列,父亲既已年老,家中又无长男,于是木兰决定代父从军。

-13335042545问女何所思,问女何所忆。

女亦无所思,女亦无所忆。

昨夜见军帖,可汗大点兵,

军书十二卷,卷卷有爷名。

阿爷无大儿,木兰无长兄,

愿为市鞍马,从此替爷征。

00问女何所思,问女何所忆。

女亦无所思,女亦无所忆。

昨夜见军帖,可汗大点兵,

军书十二卷,卷卷有爷名。

阿爷无大儿,木兰无长兄,

愿为市鞍马,从此替爷征。

16668756026150015335251416050016668751524635内容:木兰准备出征和奔赴战场。

手法:前四句运用排比的修辞手法,详写木兰紧张地购买战马和乘马用具。后八句以重复的句式,写木兰从家中出发经黄河到达战地,只用了两天就走完了,夸张地表现了木兰行进的神速、军情的紧迫、心情的急切,使人感受到紧张的战争氛围。“黄河流水鸣溅溅”“燕山胡骑鸣啾啾”衬托了木兰的思亲之情。

00内容:木兰准备出征和奔赴战场。

手法:前四句运用排比的修辞手法,详写木兰紧张地购买战马和乘马用具。后八句以重复的句式,写木兰从家中出发经黄河到达战地,只用了两天就走完了,夸张地表现了木兰行进的神速、军情的紧迫、心情的急切,使人感受到紧张的战争氛围。“黄河流水鸣溅溅”“燕山胡骑鸣啾啾”衬托了木兰的思亲之情。

-1333501162685东市买骏马,

西市买鞍鞯,

南市买辔头,

北市买长鞭。

旦辞爷娘去,

暮宿黄河边,

不闻爷娘唤女声,

但闻黄河流水鸣溅溅。

旦辞黄河去,

暮至黑山头,

不闻爷娘唤女声,

但闻燕山胡骑鸣啾啾。

00东市买骏马,

西市买鞍鞯,

南市买辔头,

北市买长鞭。

旦辞爷娘去,

暮宿黄河边,

不闻爷娘唤女声,

但闻黄河流水鸣溅溅。

旦辞黄河去,

暮至黑山头,

不闻爷娘唤女声,

但闻燕山胡骑鸣啾啾。

1400175226568000126682512446000012668253601085内容:概写木兰的征战生活。前两句概括上文“旦辞……”八句的内容,夸张地描写了木兰身跨战马,万里迢迢,奔赴战场的情形。中间两句描写了木兰在边塞军营艰苦战斗生活的画面。最后两句,概述战争旷日持久,战斗激烈悲壮。

00内容:概写木兰的征战生活。前两句概括上文“旦辞……”八句的内容,夸张地描写了木兰身跨战马,万里迢迢,奔赴战场的情形。中间两句描写了木兰在边塞军营艰苦战斗生活的画面。最后两句,概述战争旷日持久,战斗激烈悲壮。

-1454153368675万里赴戎机

关山度若飞。

朔气传金柝,

寒光照铁衣。

将军百战死,

壮士十年归。

00万里赴戎机

关山度若飞。

朔气传金柝,

寒光照铁衣。

将军百战死,

壮士十年归。

964565346773500106870539458900013335005081270内容:木兰还朝辞官。“木兰不用尚书郎”而愿“还故乡”,既表现了木兰对家园生活的眷念,又自有其秘密所在,即她是女儿身。

修辞:前两句运用顶针的修辞手法,读起来朗朗上口。三、四句运用对偶、夸张的修辞手法,从侧面写出了木兰功劳之大、天子赏赐之多。

00内容:木兰还朝辞官。“木兰不用尚书郎”而愿“还故乡”,既表现了木兰对家园生活的眷念,又自有其秘密所在,即她是女儿身。

修辞:前两句运用顶针的修辞手法,读起来朗朗上口。三、四句运用对偶、夸张的修辞手法,从侧面写出了木兰功劳之大、天子赏赐之多。

04702175归来见天子

天子坐明堂。

策勋十二转,

赏赐百千强。

可汗问所欲,

木兰不用尚书郎,

愿驰千里足,

送儿还故乡。

00归来见天子

天子坐明堂。

策勋十二转,

赏赐百千强。

可汗问所欲,

木兰不用尚书郎,

愿驰千里足,

送儿还故乡。

11334755443220001000125480123500

2133600322580手法、内容:运用排比铺叙的手法,先以父母姊弟各自符合身份、性别、年龄的举动,描写家中的欢乐气氛;再以木兰一连串的行动,写她对故居的亲切感受和对女儿装束的喜爱;故事的结局和全诗的高潮是恢复女儿装束的木兰与伙伴相见的喜剧场面。

00手法、内容:运用排比铺叙的手法,先以父母姊弟各自符合身份、性别、年龄的举动,描写家中的欢乐气氛;再以木兰一连串的行动,写她对故居的亲切感受和对女儿装束的喜爱;故事的结局和全诗的高潮是恢复女儿装束的木兰与伙伴相见的喜剧场面。

-666751656080修辞:用比喻作结,以双兔奔跑,难辨雄雌的隐喻,对木兰女扮男装、代父从军未被发现的奥秘加以巧妙的解答,妙趣横生而又令人回味。

雄兔脚扑朔

雌兔眼迷离;

双兔傍地走,

安能辨我是雄雌?

00修辞:用比喻作结,以双兔奔跑,难辨雄雌的隐喻,对木兰女扮男装、代父从军未被发现的奥秘加以巧妙的解答,妙趣横生而又令人回味。

雄兔脚扑朔

雌兔眼迷离;

双兔傍地走,

安能辨我是雄雌?

-6667542545爷娘闻女来,出郭相扶将;

阿姊闻妹来,当户理红妆;

小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。

开我东阁门,坐我西阁床,

脱我战时袍,著我旧时裳,

当窗理云鬓,对镜帖花黄。

出门看火伴,火伴皆惊忙:

同行十二年,不知木兰是女郎。

00爷娘闻女来,出郭相扶将;

阿姊闻妹来,当户理红妆;

小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。

开我东阁门,坐我西阁床,

脱我战时袍,著我旧时裳,

当窗理云鬓,对镜帖花黄。

出门看火伴,火伴皆惊忙:

同行十二年,不知木兰是女郎。

193357578359000180022514160500

【主旨:这是南北朝时期北方的一首长篇叙事民歌,记述了木兰女扮男装,代父从军,征战沙场,凯旋回朝,建功受封,辞官还家的故事。表现了古代劳动人民的爱国精神以及对和平生活的向往,体现了劳动妇女要求摆脱封建束缚,发挥自己的聪明才智的英雄主义理想。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 《木兰诗》是我国南北朝时期北方的一首长篇叙事民歌,记述了木兰女扮男装,代父从军,征战沙场,凯旋回朝,建功受封,辞官还家的故事,充满传奇色彩。

B. 全诗写人叙事,有时“泼墨如水”,有时“惜墨如金”。如“东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭”具体描写战前的紧张和忙碌,泼墨如水。

C. “旦辞”领起的一组句子,以重复的句式,写木兰仅用两天时间,便从家中出发经黄河到达战场,夸张地表现了木兰出征行程之艰难,侧面衬托出木兰之坚毅勇敢。

D. “朔气传金柝,寒光照铁衣”描写了在夜晚,凛冽的朔风传送着金柝的打更声,寒光照在战士身上冰冷的铠甲上的画面,反映出木兰在边塞军营的战斗生活之艰苦。

6. 木兰诗

1.(2分)C 【解析】“旦辞”领起的一组句子是说木兰小心夜宿,征途之长,行军之急。C项“夸张地表现了木兰出征行程之艰难”赏析有误。

1203960010172700007. 登幽州台歌

(唐·陈子昂)

版本导航:◎统编七下第20课;◎语文七下第17课;◎苏教七上第二单元诵读欣赏。

-6667592075内容:像燕昭王那样的前代贤君已成为历史,后世自当有明君贤士的风云际会,却无缘相见。诗人壮志难酬,生不逢时,怀才不遇的惆怅和孤寂的形象跃然纸上。

前不见古人,

后不见来者。

00内容:像燕昭王那样的前代贤君已成为历史,后世自当有明君贤士的风云际会,却无缘相见。诗人壮志难酬,生不逢时,怀才不遇的惆怅和孤寂的形象跃然纸上。

前不见古人,

后不见来者。

-133350701675炼字:“念”字表现了诗人囊括宇宙古今,宽广无垠的精神境界。“独”字是全诗的诗眼,诗人登上幽州台,茕茕孑立,悲从中来,潸然泪下。

手法、内容、情感:通过“天地悠悠”和“独”的对比,感受天地的广阔、宇宙的永恒、人的孤单渺小。沧桑易变的古今人事和浩茫宽广的宇宙天地,营造了空旷辽阔的意境,奠定了悲凉孤寂的情感基调,诗人融理入情,表达在亘古不变的时空中,生命短暂、时不我待的事理悲情。

念天地之悠悠,

独怆然而涕下!

00炼字:“念”字表现了诗人囊括宇宙古今,宽广无垠的精神境界。“独”字是全诗的诗眼,诗人登上幽州台,茕茕孑立,悲从中来,潸然泪下。

手法、内容、情感:通过“天地悠悠”和“独”的对比,感受天地的广阔、宇宙的永恒、人的孤单渺小。沧桑易变的古今人事和浩茫宽广的宇宙天地,营造了空旷辽阔的意境,奠定了悲凉孤寂的情感基调,诗人融理入情,表达在亘古不变的时空中,生命短暂、时不我待的事理悲情。

念天地之悠悠,

独怆然而涕下!

【主旨:这首诗通过描写诗人登楼远眺,凭今吊古所引起的无限感慨,营造了一种苍凉悲壮的氛围,表达了诗人胸怀大志却因报国无门而感到孤独悲凉的情感。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 前两句写诗人登上幽州台,俯仰古今。通过“前”“后”“古人”“来者”的对比,表明时间流逝,一去不返。诗人不由感慨自己生不逢时。

B. 后两句写诗人登台远眺时,只见茫茫宇宙,悠悠天地,不禁感到孤单寂寞,悲从中来,怆然流泪。其中“悠悠”一词营造了苍茫寥远的意境。

C. 这首诗在句式上,长短参错。全篇前后句法长短不齐,音节抑扬变化,前两句比较急促,后两句比较舒畅。语言苍劲奔放,富有感染力。

D. 诗人在这首短诗中,通过登楼远眺,凭今吊古所引起的无限感慨,含蓄而深刻地表达了自己壮志难

酬、生不逢时、怀才不遇的惆怅和孤寂之情。

7. 登幽州台歌

1.(2分)D 【解析】这首诗直抒胸臆,语言奔放而有感染力。D项中“含蓄”赏析有误。

1244600010541000008. 望 岳

2510155226695

00

(唐·杜甫)

版本导航:◎统编七下第20课;◎语文七上第21课;◎苏教八上第四单元诵读欣赏。

12001501145540炼字:“钟”字运用拟人的修辞手法,将大自然人格化,写出了大自然赋予泰山神奇秀丽的景色。“割”字写出了泰山参天矗立的雄姿,使静止的山峰充满了活力。

手法:写近望之势,虚实结合,上句虚写泰山的神奇秀美;下句实写泰山巍峨高大的形象。

00炼字:“钟”字运用拟人的修辞手法,将大自然人格化,写出了大自然赋予泰山神奇秀丽的景色。“割”字写出了泰山参天矗立的雄姿,使静止的山峰充满了活力。

手法:写近望之势,虚实结合,上句虚写泰山的神奇秀美;下句实写泰山巍峨高大的形象。

12001503088640内容:写极望之情。“会当”“凌”表现出诗人登临的决心和豪迈的气概,贴切传神;“小”写出了泰山巍然高耸的气势。这两句表明诗人由望岳产生登岳的意愿,似写登山,实为明志,表现了诗人乐观自信、积极向上的精神。

00内容:写极望之情。“会当”“凌”表现出诗人登临的决心和豪迈的气概,贴切传神;“小”写出了泰山巍然高耸的气势。这两句表明诗人由望岳产生登岳的意愿,似写登山,实为明志,表现了诗人乐观自信、积极向上的精神。

12001502315210内容: 写细望之景。“曾云”衬托山高,“入”表现了山腹之深远,“决眦”将诗人极目仰望时的神态描写得活灵活现。写望时的这种全神贯注,浮想联翩,衬托出泰山的雄伟壮丽及其令人震撼的力量。

00内容: 写细望之景。“曾云”衬托山高,“入”表现了山腹之深远,“决眦”将诗人极目仰望时的神态描写得活灵活现。写望时的这种全神贯注,浮想联翩,衬托出泰山的雄伟壮丽及其令人震撼的力量。

866775142557500666752446655荡胸生曾云,

决眦入归鸟。

00荡胸生曾云,

决眦入归鸟。

9334502545715001000125257810000666753187700会当凌绝顶,

一览众山小。

00会当凌绝顶,

一览众山小。

933450326961500100012533686750010001251537970000273050岱宗夫如何?

齐鲁青未了。

00岱宗夫如何?

齐鲁青未了。

100012546736000933450372110001200150191135内容:从远望的角度写泰山的高大与历史悠久。开篇以问答的形式,表明泰山的青色在齐鲁广大区域内都能望见。“未了”写出了青翠之色一望无际,表现出山势的绵延不尽。

00内容:从远望的角度写泰山的高大与历史悠久。开篇以问答的形式,表明泰山的青色在齐鲁广大区域内都能望见。“未了”写出了青翠之色一望无际,表现出山势的绵延不尽。

0191135造化钟神秀,

阴阳割昏晓。

00造化钟神秀,

阴阳割昏晓。

【主旨:全篇紧紧抓住题目中的“望”字写景,由远及近,把泰山的万千景色、高大雄伟的气势渲染得纤毫毕现,表现了青年诗人不怕困难,敢攀顶峰,俯视一切的雄心和气概,以及卓然独立、兼济天下的豪情壮志。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 前两句自问自答,以一望无际的青翠之色烘托泰山的绵延不尽、高耸入云。而首句则生动传神地写出了诗人乍一望见泰山时,那种揣摩劲和惊叹仰慕之情。

B. 三、四句虚实结合,上句虚写泰山的神奇秀丽,下句实写泰山高大雄伟的气势。其中“割”字写出了泰山参天矗立的雄姿,使静止的山峰充满了活力。

C. “会当凌绝顶,一览众山小”写企盼登山之情。“会当”是“一定要”之意,这两句写诗人从望岳产生了登岳的想法,看似写登山,实为明志。

D. 全诗紧扣“望”字来写,由近到远,赞美泰山的秀美景色和高大雄伟的气势,透露出诗人早年的远大抱负。该诗炼字讲究,意境深远,被誉为“咏泰山的绝唱”。

2. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 前两句诗人以主观体验来描写泰山的地理特点:在古代齐鲁两大国的国境外还能望见远远横亘在那里的泰山。在此诗人别出心裁地以距离之远烘托泰山之高。

B. “割”字生动形象地写出了泰山像一把巨斧,把阴阳和昏晓劈开,泰山险峻、雄伟、高大的形象给人深深的震撼,体现了诗人“语不惊人死不休”的创作风格。

C. 第五、六句写诗人细望所得:泰山上面层层白云涌现,变化多端,诗人望之,感到自己的胸中云气回荡,无比开阔。这两句蕴藏着诗人对祖国山河的热爱之情。

D. 结尾两句写诗人登临泰山极顶所见景象,蕴含着不畏艰险、勇于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概,富有启发性和象征意义,直到今天仍值得我们借鉴。

3. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 这是诗人早期的一首诗,字里行间洋溢着蓬勃的生机。诗的题目是《望岳》,“望”字贯穿全篇。先仰望泰山整体,再仰望泰山周围,最后由望岳悬想将来的登岳。

B. 三、四两句是上句“青未了”的脚注。“钟”字用拟人的修辞手法将大自然写得似乎有了感情;“割昏晓”三字则用夸张的修辞手法将泰山的高峻绵长写到了极致。

C. 五、六两句由静景描写转为动景描写。“决眦”二字将诗人极目俯视时全神贯注、浮想联翩的神态描写得活灵活现,衬托出泰山的雄伟壮丽及其令人震撼的力量。

D. 结尾两句化用孔子名言,以众山的“低小”反衬泰山的高大。句中“会当”“凌”表现出诗人登临的决心和豪迈的气概,贴切传神,体现了诗人乐观自信、积极向上的精神。

8. 望 岳

1.(2分)D 【解析】此诗的观察顺序是由远及近,而不是“由近到远”。D项中“由近到远”赏析有误。

2.(2分)D 【解析】结尾两句写诗人从望岳产生了登岳的想法,并没有真正登上山顶。D项“结尾两句写诗人登临泰山极顶所见景象”赏析有误。

3. (2分)C 【解析】五、六句是写诗人仰望泰山时的情景。C项中“极目俯视”赏析有误。

1235710010668000009. 登飞来峰

(北宋·王安石)

版本导航:◎统编七下第20课;◎语文七上第21课;◎苏教八上第四单元诵读欣赏。

148844041275内容:诗的第一句,概括了峰和塔的高度。古代八尺为一寻,“千寻塔”,极言塔的高峻。第二句写飞来峰顶的高塔,在晨鸡报晓时分,便可以看到旭日东升。这两句诗点出了诗人立足点之高,暗含诗人对前途的展望,为下文的抒情做了铺垫。

00内容:诗的第一句,概括了峰和塔的高度。古代八尺为一寻,“千寻塔”,极言塔的高峻。第二句写飞来峰顶的高塔,在晨鸡报晓时分,便可以看到旭日东升。这两句诗点出了诗人立足点之高,暗含诗人对前途的展望,为下文的抒情做了铺垫。

14668501063625用典:用典直抒胸臆,“浮云”往往用来借代奸邪小人,在这里表现诗人变法革新的政治理想和远大抱负,以及大无畏的精神。

情感:“身在最高层”是点睛之笔,点出了“不畏浮云”的原因,可见站得高才能看得远,借此抒发诗人的广阔胸襟和远大抱负,升华了主旨。

00用典:用典直抒胸臆,“浮云”往往用来借代奸邪小人,在这里表现诗人变法革新的政治理想和远大抱负,以及大无畏的精神。

情感:“身在最高层”是点睛之笔,点出了“不畏浮云”的原因,可见站得高才能看得远,借此抒发诗人的广阔胸襟和远大抱负,升华了主旨。

666751195070不畏浮云遮望眼,

自缘身在最高层。

00不畏浮云遮望眼,

自缘身在最高层。

1200150129413000126682513931900066675191135飞来山上千寻塔,

闻说鸡鸣见日升。

00飞来山上千寻塔,

闻说鸡鸣见日升。

120015027305000126682537211000

【主旨:这首诗将写景和抒情紧密结合起来,借写登高远望的感受,以理入诗,表明“只有站得高,才能看得远”的哲理思考;表明诗人年少气盛,抱负不凡,具有远大的政治理想。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. “飞来山上千寻塔”概括了峰和塔的高度。一寻是八尺,诗人用“千寻”这一词语,极言飞来峰上的古塔之高,以此表现自己的立足点之高。

B. “闻说鸡鸣见日升”巧妙地呈现了晨鸡报晓时分,在飞来峰顶的高塔上所看到的旭日东升的辉煌景象,这里的景色描绘属于实景描写。

C. 结尾两句表达了多层含义。首先表明“只有站得高,才能看得远”的哲理思考;其次表明诗人年少气盛,抱负不凡,具有远大的政治理想。

D. 这是一首登高抒怀之作,起首即富奇趣,灵动峭拔,而随后之句,更是一句再胜一句。到了结尾,诗人孤高傲岸、不可战胜的形象已跃然纸上。

9. 登飞来峰

1.(2分)B 【解析】 “闻说鸡鸣见日升”从“闻说”二字可以看出“鸡鸣见日升” 是诗人听说的景象,是虚写,而不是实写。B项中“这里的景色描绘属于实写”赏析有误。

11087100103505000010. 游山西村

(南宋·陆游)

1533525240665炼字:“莫笑”二字,道出了对农村淳朴民风的赞赏;“足”字表达了农家待客尽其所有的盛情。

内容:以劝说别人不要嫌弃农家腊酒浑的口吻,写农家在丰年殷勤待客的情谊,间接抒写了自己在山西村农家做客时的感受。

00炼字:“莫笑”二字,道出了对农村淳朴民风的赞赏;“足”字表达了农家待客尽其所有的盛情。

内容:以劝说别人不要嫌弃农家腊酒浑的口吻,写农家在丰年殷勤待客的情谊,间接抒写了自己在山西村农家做客时的感受。

版本导航:◎统编七下第20课;◎语文八上第17课;◎苏教九下第一单元诵读欣赏。

1559560924560内容、炼字:“山重水复”写地形复杂,显出所经山水之无穷变化。“疑”字点明这变化的景色是作者的主观感受所致。“疑无路”和“又一村”准确而生动地写出了山阴道上自然景象的特点。

哲理:诗人触景生情,表达了在困境中坚持下去,终究会出现豁然开朗的境界的人生思考,不仅反映了诗人对前途所抱的希望,也道出了世间事物消长变化的哲理。

00内容、炼字:“山重水复”写地形复杂,显出所经山水之无穷变化。“疑”字点明这变化的景色是作者的主观感受所致。“疑无路”和“又一村”准确而生动地写出了山阴道上自然景象的特点。

哲理:诗人触景生情,表达了在困境中坚持下去,终究会出现豁然开朗的境界的人生思考,不仅反映了诗人对前途所抱的希望,也道出了世间事物消长变化的哲理。

15335252496185内容:农人欢天喜地地庆贺一年一度的“春社”。迷人的山水,古朴的风俗,淳厚的农民,使诗人流连忘返。

情感:表现出诗人对古老淳朴的乡土风俗与热情好客的乡民的赞美之情。

00内容:农人欢天喜地地庆贺一年一度的“春社”。迷人的山水,古朴的风俗,淳厚的农民,使诗人流连忘返。

情感:表现出诗人对古老淳朴的乡土风俗与热情好客的乡民的赞美之情。

666751343660山重水复疑无路,

柳暗花明又一村。

00山重水复疑无路,

柳暗花明又一村。

113347514255750015335253368675情感:颈联与尾联抒写了诗人归途中的悠闲惬意之情,以及对古风犹存的吾土吾民的热爱之情。

00情感:颈联与尾联抒写了诗人归途中的悠闲惬意之情,以及对古风犹存的吾土吾民的热爱之情。

666753368675从今若许闲乘月,

拄杖无时夜叩门。从今若许闲乘月,

拄杖无时夜叩门。

00从今若许闲乘月,

拄杖无时夜叩门。从今若许闲乘月,

拄杖无时夜叩门。

113347534677350002578100箫鼓追随春社近,

衣冠简朴古风存。

00箫鼓追随春社近,

衣冠简朴古风存。

11334752677160000191135莫笑农家腊酒浑,

丰年留客足鸡豚。

00莫笑农家腊酒浑,

丰年留客足鸡豚。

113347527305000

【主旨:这首诗记叙了村行沿途的风光,充满浓厚的生活气息。诗人以明快、抒情的笔调,为我们描绘了一幅色彩绚丽的农村风光图。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 这首诗中,诗人以明快、抒情的笔调,记叙村行沿途的风光,描绘了一幅色彩绚丽的农村风光图,充满了浓厚的生活气息,流露出诗人对农村生活的热爱。

B. 首联以劝说别人不要嫌弃农家腊酒浑的口吻,写农家在丰年殷勤待客的情谊,间接抒写了做客时的感受。其中“莫笑”二字,道出了诗人对农村淳朴民风的赞赏。

C. 颔联展示了一幅春光明媚的山水图:在前往农家路上,诗人越过一重重山,蹚过一道道水,正疑惑无路可行之时,忽见柳林浓绿,花丛艳丽,一个村庄出现在眼前。

D. 尾联中“拄杖无时夜叩门”的“拄杖”一词说明诗人已经年迈,加之罢官闲居在家,心情郁闷,所以即使自己与村人相处融洽,也不愿再乘月叩门叨扰他人。

2. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 首联中“丰年”“足鸡豚”渲染出丰收之年农村一片宁静、欢悦的气象。一个“足”字表达了农家待客尽其所有的盛情,表现出诗人与乡民的深厚感情。

B. 颔联两句诗人触景生情,表达了在困境中坚持下去,终究会出现豁然开朗的人生思考,不仅反映出诗人对前途抱有希望,还道出了世间事物消长变化的哲理。

C. 颈联描写了南宋初年的农家祭社祈年,欢天喜地地庆贺“春社”的风俗画卷,“衣冠简朴古风存”一句写出了乡土风俗之古老,表达出诗人对当地风俗的好奇。

D. 这首记游抒情的七言律诗,结构严谨,主线突出,八句无一“游”字,而处处切“游”字,游兴十足,游意不尽。层次分明,而又结构明快。

10. 游山西村

1. (2分)D 【解析】尾联主要表现的是诗人归途中的愉悦之情和对重游的期望。 D项赏析有误。

2. (2分)C 【解析】“衣冠简朴古风存”一句,表达了诗人对古风犹存的吾土吾民的热爱之情。C项中“表达了诗人对当地风俗的好奇”赏析有误。

11988800109728000011. 己亥杂诗(其五)

(清·龚自珍)

版本导航:◎统编七下第20课;◎语文八上第21课;◎苏教八上第三单元诵读欣赏。

15335251113155修辞、情感:展开联想,用比喻的修辞手法,移情于物,借“落花”自喻,表现了诗人超凡脱俗的宽广胸怀。“化作春泥更护花”一句表现出诗人虽脱离官场,但依然关心着国家的前途命运,表达了他至死仍牵挂国家的一腔热情。

00修辞、情感:展开联想,用比喻的修辞手法,移情于物,借“落花”自喻,表现了诗人超凡脱俗的宽广胸怀。“化作春泥更护花”一句表现出诗人虽脱离官场,但依然关心着国家的前途命运,表达了他至死仍牵挂国家的一腔热情。

14598656985内容:叙事抒情。离别的愁绪和回归的喜悦交织在一起,在无限感慨中表现出诗人豪放洒脱的气概。

炼字:“浩荡”一词将无形的离愁有形化、动态化,广阔无边的离愁,将画面无限放大,表现出诗人豪放洒脱的气概。

00内容:叙事抒情。离别的愁绪和回归的喜悦交织在一起,在无限感慨中表现出诗人豪放洒脱的气概。

炼字:“浩荡”一词将无形的离愁有形化、动态化,广阔无边的离愁,将画面无限放大,表现出诗人豪放洒脱的气概。

0191135浩荡离愁白日斜,

吟鞭东指即天涯。

00浩荡离愁白日斜,

吟鞭东指即天涯。

11366502730500001294130落红不是无情物,

化作春泥更护花。

拄杖无时夜叩门。

00落红不是无情物,

化作春泥更护花。

拄杖无时夜叩门。

1200150142557500

【主旨:这首诗寓理于景,借物抒情。诗人以“落红”自比,表现了诗人虽脱离官场,但依然关心着国家命运,不忘报国之志,以此来表达他至死仍牵挂国家的一腔热情。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 本篇是《己亥杂诗》的第五首,这首诗写诗人离京的感受,将政治抱负和个人志向融为一体,将抒情和议论有机结合,抒发了诗人复杂的感情。

B. “浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯”两句叙事抒情,点明“离愁”。在无限感慨中表现出诗人被排挤出京城,成为“天涯沦落人”的愤懑抑郁。

C. “落红不是无情物,化作春泥更护花”中诗人以“落花”自喻,在比喻中融入议论,自然朴实,表达出诗人虽脱离官场,依然关心国家命运,不忘报国之志。

D. 该诗寓理于景,借物抒情。诗中用“浩荡”来形容“离愁”的广大无边,用“白日斜”烘托离愁,用“落红”一句作为情感的转折,使整首诗从离愁中解脱出来。

11. 己亥杂诗(其五)

1.(2分)B 【解析】此次诗人是辞官离京,是离愁和喜悦交织在一起。B项中“在无限感慨中表现出诗人被排挤出京城,成为‘天涯沦落人’的愤懑抑郁”赏析有误。

11480800121158000012. 泊秦淮

(唐·杜牧)

版本导航:◎统编七下第六单元课外诵读;◎语文九上第17课;◎苏教八上第8课。

150368043815炼字:两个“笼”字将烟、水、月、沙四种景物和谐地融合在一起,勾勒出秦淮河两岸朦胧冷寂的景象,描绘了一幅朦胧的水色夜景,渲染出一种凄清的气氛。

内容:“寒”字不但让人想到时值深秋或冬季,而且在心头掠过一丝寒意。“夜泊秦淮”揭示时间、地点,并巧妙点题,以“近酒家”引发思古之幽情,引出下文“商女”的出场。

00炼字:两个“笼”字将烟、水、月、沙四种景物和谐地融合在一起,勾勒出秦淮河两岸朦胧冷寂的景象,描绘了一幅朦胧的水色夜景,渲染出一种凄清的气氛。

内容:“寒”字不但让人想到时值深秋或冬季,而且在心头掠过一丝寒意。“夜泊秦淮”揭示时间、地点,并巧妙点题,以“近酒家”引发思古之幽情,引出下文“商女”的出场。

-6667592075烟笼寒水月笼沙,

夜泊秦淮近酒家。

00烟笼寒水月笼沙,

夜泊秦淮近酒家。

113347519113500

1504315133350内容:这两句诗看似是在批评歌女,实际是对那些只知寻欢作乐、不以国事为重的达官贵人表示忧虑与愤慨,表达了较为清醒的封建知识分子对国事怀抱隐忧的心境,又反映了官僚贵族正以声色歌舞、纸醉金迷的生活填补他们腐朽而空虚的灵魂。

炼字:“犹唱”二字巧妙地将历史、现实和想象联系起来,表现出诗人对国家命运的关切和忧虑,凸显出诗人的忧愤之情。

00内容:这两句诗看似是在批评歌女,实际是对那些只知寻欢作乐、不以国事为重的达官贵人表示忧虑与愤慨,表达了较为清醒的封建知识分子对国事怀抱隐忧的心境,又反映了官僚贵族正以声色歌舞、纸醉金迷的生活填补他们腐朽而空虚的灵魂。

炼字:“犹唱”二字巧妙地将历史、现实和想象联系起来,表现出诗人对国家命运的关切和忧虑,凸显出诗人的忧愤之情。

-66675191135商女不知亡国恨,

隔江犹唱后庭花。

00商女不知亡国恨,

隔江犹唱后庭花。

113347527305000

【主旨:这是诗人夜泊秦淮时触景感怀之作。全诗情景交融,借陈后主的荒淫亡国讽喻晚唐统治者,含蓄委婉地表达了诗人对历史前事的深刻思考、对国家命运的无比关怀和深切忧虑。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 诗人通过写夜泊秦淮时的所见所闻,揭露了晚唐统治者沉溺于声色,醉生梦死的腐朽生活。该诗将对历史的咏叹与现实的思考结合在一起,委婉深沉。

B. “烟笼寒水月笼沙”一句,用两个“笼”字将“烟”“水”“月”“沙”融合在一起,描绘了一幅清新明丽的水色夜景,渲染出一种凄冷的气氛。

C. “夜泊秦淮近酒家”中,“夜泊秦淮”四个字既照应题目,又为上一句景色点明时间、地点,“近酒家”引发幽古之思,极具个性和典型意义。

D. 后两句,诗人由一曲《后庭花》引发历史兴衰之感,于婉曲轻利的风调之中,表现出辛辣的讽刺、深沉的悲痛、无限的感慨,堪称“绝唱”。

12. 泊秦淮

1.(2分)B 【解析】“烟笼寒水月笼沙”描绘了一幅朦胧冷寂的水色夜景。B项中“描绘了一幅清新明丽的水色夜景”赏析有误。

11391900122428000013. 黄鹤楼

(唐·崔颢)

版本导航:◎统编八上第12课;◎语文九下第15课;◎苏教七下第六单元诵读欣赏。

146685092075内容、炼字:从神话传说起笔,增加了黄鹤楼的神异色彩,再从古代回到现实,现在鹤去楼空。一个“空”字,似有无限感慨,刻画了诗人凭栏远眺,吊古伤今陷入无限沉思的形象。

00内容、炼字:从神话传说起笔,增加了黄鹤楼的神异色彩,再从古代回到现实,现在鹤去楼空。一个“空”字,似有无限感慨,刻画了诗人凭栏远眺,吊古伤今陷入无限沉思的形象。

042545昔人已乘黄鹤去,

此地空余黄鹤楼。

00昔人已乘黄鹤去,

此地空余黄鹤楼。

113347514160500

1466850240665内容:“空悠悠”使人看到空间的广袤,而“千载”则使人看到了时间的无限性。时空组合产生了历史的纵深感和空间的开阔感,前两联虚中有实,抚今追昔,写出了诗人对世事变化难以逆料的感慨。

炼字:前两联两个“空”字,体现了诗人吊古伤今,无限惆怅的情感。

00内容:“空悠悠”使人看到空间的广袤,而“千载”则使人看到了时间的无限性。时空组合产生了历史的纵深感和空间的开阔感,前两联虚中有实,抚今追昔,写出了诗人对世事变化难以逆料的感慨。

炼字:前两联两个“空”字,体现了诗人吊古伤今,无限惆怅的情感。

042545黄鹤一去不复返,

白云千载空悠悠。

00黄鹤一去不复返,

白云千载空悠悠。

113347519113500-666751195070晴川历历汉阳树,

芳草萋萋鹦鹉洲。

00晴川历历汉阳树,

芳草萋萋鹦鹉洲。

1066800129413000-666752035175日暮乡关何处是?

烟波江上使人愁。

00日暮乡关何处是?

烟波江上使人愁。

1466850191135内容:诗人从怀古之思回到现实中,转写登楼所见之明丽之景,境界阔大,色彩鲜明。两句对仗工整,各用一个叠词,声调铿锵,音韵清朗,富有音乐美。

00内容:诗人从怀古之思回到现实中,转写登楼所见之明丽之景,境界阔大,色彩鲜明。两句对仗工整,各用一个叠词,声调铿锵,音韵清朗,富有音乐美。

146685092075情感:以抒情作结。由景生情,形象鲜明,诗人凭栏远望,故乡却为暮霭所隔,望不可见而生无限愁思的形象仿佛可见。

00情感:以抒情作结。由景生情,形象鲜明,诗人凭栏远望,故乡却为暮霭所隔,望不可见而生无限愁思的形象仿佛可见。

11334754254500

【主旨:这首诗描写了诗人登黄鹤楼时的所见所感,抒发了诗人吊古怀乡之情。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 前两联四句以神话传说起笔,增添了黄鹤楼的神异色彩,抒发了人去楼空、世事沧桑的感慨。两个“空”字分别突出空间的虚无和时间的邈远。

B. “晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”两句写登上黄鹤楼远望之景:汉阳川上的树木历历可见,而江中鹦鹉洲上长满了凄清荒芜的杂草,令人伤感。

C. 尾联借景抒情,以夕阳西下江面烟波浩渺之景,寄寓诗人远离故土、羁旅他乡的凄苦思乡之情,而自问自答的方式更强烈地表达了诗人的孤独空寂之情。

D. 这首诗描写了诗人登黄鹤楼时的所见所感,抒发了吊古怀乡之情。全诗视野开阔,写景自然,抒情真挚,为咏黄鹤楼诗作之绝唱,历来为人传诵。

2.下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 这首诗描写的景象前后三变,先是明丽如画,接下来神异渺茫,最后归于朦胧凄迷,风貌有别,诗意也生波澜。

B. 诗作以“愁”字收篇,表达了日暮时分诗人登临黄鹤楼的心情,同时又照应开头,以起伏辗转的文笔表现缠绵的乡愁。

C. 颈联写登高所见,境界阔大,色彩鲜明。两句对仗工整,各用一个叠词,声调铿锵,音韵清朗,富于音乐美。

D. 该诗不仅写景,还有抒情。前四句抒写了人去楼空,世事苍茫的感慨;后四句描绘了登楼所见,烘托思乡之情。

13. 黄鹤楼

1.(2分)B 【解析】“萋萋”草木茂盛的样子,诗人登上黄鹤楼看到江中鹦鹉洲上长满了茂盛的草木,心情应是愉快的。B项中“而江中鹦鹉洲上长满了凄清荒芜的杂草,令人伤感”赏析有误。

2.(2分)A 【解析】这首诗首联、颔联写黄鹤楼的悠久历史和神异色彩,颈联写登楼所见的明丽景色,尾联写傍晚时分朦胧凄迷的江面景色。A项中“先是明丽如画,接下来神异渺茫”赏析有误。

10896600108458000014. 使至塞上

(唐·王维)

版本导航:◎统编八上第12课;◎语文九上第17课;◎苏教七下第六单元诵读欣赏。

0191135单车欲问边,

属国过居延。

00单车欲问边,

属国过居延。

113347592075内容:点题,交代地点及事由。写自己轻车简从,要前往边境慰问将士。“单车”表现出形单影只的情状,表达行程中内心的孤寂感。

00内容:点题,交代地点及事由。写自己轻车简从,要前往边境慰问将士。“单车”表现出形单影只的情状,表达行程中内心的孤寂感。

86677542545

00

93345014160500

113347542545内容:承接上联,直抒内心感受。既言事,又写景,传达出漂泊无定的内心感受。

手法:“征蓬”与“归雁”,“出汉塞”与“入胡天”,一“征”一“归”,一“出”一“入”,对比强烈,凄凉中蕴含悲壮。

修辞、情感:运用比喻的修辞手法,以“征蓬”“归雁”自比,即景生情,暗写诗人被排挤出朝廷的孤寂、飘零之感。

00内容:承接上联,直抒内心感受。既言事,又写景,传达出漂泊无定的内心感受。

手法:“征蓬”与“归雁”,“出汉塞”与“入胡天”,一“征”一“归”,一“出”一“入”,对比强烈,凄凉中蕴含悲壮。

修辞、情感:运用比喻的修辞手法,以“征蓬”“归雁”自比,即景生情,暗写诗人被排挤出朝廷的孤寂、飘零之感。

0141605征蓬出汉塞,

归雁入胡天。

00征蓬出汉塞,

归雁入胡天。

8001002406650093345032258000

-66675240665大漠孤烟直,

长河落日圆。

00大漠孤烟直,

长河落日圆。

1151890-45720画面:极目大漠,不见村落,只见一线孤烟,冲霄上腾,与天相接,显得格外笔直;遥望长河,不见树木,只见一轮落日在河面浮动,显得格外浑圆。

情感:以传神的笔墨勾勒出一幅奇美壮丽的塞外风光图,营造了一种开阔雄浑的氛围,表现了诗人孤寂的情感。

炼字:“大”写出了沙漠的浩瀚,“孤”写出了景物的单调,“直”表现孤烟的劲拔、坚毅之美。“孤”“直”二字写出景物的简单纯净,有一种震撼人心的力量,“长”表现黄河的杳无尽头,“圆”表现落日之低之大,形象地描绘了奇美壮丽的边塞景象。

00画面:极目大漠,不见村落,只见一线孤烟,冲霄上腾,与天相接,显得格外笔直;遥望长河,不见树木,只见一轮落日在河面浮动,显得格外浑圆。

情感:以传神的笔墨勾勒出一幅奇美壮丽的塞外风光图,营造了一种开阔雄浑的氛围,表现了诗人孤寂的情感。

炼字:“大”写出了沙漠的浩瀚,“孤”写出了景物的单调,“直”表现孤烟的劲拔、坚毅之美。“孤”“直”二字写出景物的简单纯净,有一种震撼人心的力量,“长”表现黄河的杳无尽头,“圆”表现落日之低之大,形象地描绘了奇美壮丽的边塞景象。

8001009207500

117792584455内容:与首联呼应,继续写出使一事。诗人行至萧关,探马来报,都护逐杀敌军,已到了最前线,流露出诗人对都护的赞赏以及对前线战事的关心。

用典:“燕然”为用典,不是实指燕然山,而是代指前线,暗示前方战事取得了胜利。

00内容:与首联呼应,继续写出使一事。诗人行至萧关,探马来报,都护逐杀敌军,已到了最前线,流露出诗人对都护的赞赏以及对前线战事的关心。

用典:“燕然”为用典,不是实指燕然山,而是代指前线,暗示前方战事取得了胜利。

800100240665000191135萧关逢候骑,

都护在燕然。

00萧关逢候骑,

都护在燕然。

【主旨:全诗重在写景,情景结合,表达了诗人由于被排挤产生的孤寂心情以及在大漠雄浑的景色中情感得到熏陶、净化、升华后产生的慷慨悲壮之情,表现出诗人的达观。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 全诗叙写了出使的路线、沿途看到的风光以及听到候骑报告的最新战况,内容与题目紧紧相扣。这首诗首尾叙事,中间写景,融写景、叙事、抒情于一体。

B. “征蓬出汉塞,归雁入胡天”两句描写塞上的秋景:随风而去的枯蓬飘出塞外,南飞的大雁掠过北方少数民族居住地的上空,画面静谧而温馨。

C. 第三联描绘了烽火台上笔直的狼烟,蜿蜒曲折的黄河映衬着浑圆的落日的景象。这两句雄浑开阔,诗中有画,堪称千古绝句,体现了该诗慷慨豁达的艺术特色。

D. 第四联写使者在途中遇到侦察骑兵,得知都护在前线大破敌军的军情,显示出朝廷使臣对边疆战事的关心。

2. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 首联点题,交代地点及事由。写诗人王维以使者身份,轻车简从,要到遥远的西北边塞去慰问将士。“单车”写出了形单影只的情状以及行程中内心的孤寂。

B. 颔联叙事兼写景。写诗人自觉如“征蓬”般随风而去,又恰似“归雁”进入胡天,诗人以“蓬”“雁”自比,暗写自己被排挤出朝廷的孤寂、飘零的内心感受。

C. 颈联中诗人用白描手法,借助对“大漠”“孤烟”“长河”“落日”等景象的描写,为我们展现出了一幅明媚秀丽的塞外风光,寓情于景,情景交融。

D. 尾联“都护在燕然”一句与首联“属国过居延”一句遥相呼应,继续写出使一事:诗人经过长途跋涉到达边塞,萧关的侦察兵却骑马来报:“都护正在前线作战。”

3. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. “单车欲问边,属国过居延”以简练的笔墨写自己奉命出使。“单车”是说随从不多,规格不高。“欲问边”交代了出使的目的,即前往边塞慰问将士。

B. 颈联被王国维赞为“千古壮观”。“孤烟”本显苍凉,“直”却给人劲拔、坚毅之态;“落日”本带给人伤感之情,“圆”字却又显得亲切温暖。

C. 尾联“都护在燕然”一句巧用“燕然”的典故,既感慨自己遭逢种种厄运、不得朝廷重用的境遇,又赞扬了将士们奋勇杀敌、以身报国的爱国热情。

D. 这首诗角度新颖,艺术构思不落俗套,语言自然精练,写景状物逼真传神,抒发情感深沉饱满,情景交融,内蕴丰富,意境雄浑。

14. 使至塞上

1.(2分)B 【解析】第二联诗人借“征蓬”“归雁”自比,画面苍茫悠远,表达了诗人由于被排挤而生发的孤寂心情。B项中“画面静谧而温馨”赏析有误。

2.(2分)C 【解析】“大漠孤烟直,长河落日圆”两句以传神的笔墨刻画了奇特壮美的塞外风光。C项中“一幅明媚秀丽的塞外风光”赏析有误。

3.(2分)C 【解析】“都护在燕然”一句运用了“燕然”的典故,“燕然”代指前线,暗示前方取得了胜利,流露出诗人对前线统帅的赞扬和对前线战事的关心。C项“感慨自己遭逢种种厄运、不得朝廷重用的境遇”赏析有误。

11303000112141000015. 钱塘湖春行

(唐·白居易)

版本导航:◎统编八上第12课;◎语文九下第15课;◎苏教八上第四单元诵读欣赏。

156781592075内容:首联点题,交代游踪。第一句点明地点,第二句写远景,写诗人行至孤山寺和贾亭时看到的山光水色,勾画出钱塘湖早春的轮廓,是从大处落笔。

画面(第二句):春天湖水初涨,水面刚刚与湖岸齐平。白云重重叠叠,同湖面上的波澜连成一片,看上去浮云很低。

00内容:首联点题,交代游踪。第一句点明地点,第二句写远景,写诗人行至孤山寺和贾亭时看到的山光水色,勾画出钱塘湖早春的轮廓,是从大处落笔。

画面(第二句):春天湖水初涨,水面刚刚与湖岸齐平。白云重重叠叠,同湖面上的波澜连成一片,看上去浮云很低。

6667542545孤山寺北贾亭西,

水面初平云脚低。

00孤山寺北贾亭西,

水面初平云脚低。

120015014160500

1533525240665炼字:“争”“啄”两个动词,描绘出一幅早莺争向暖树,新燕啄泥衔草的动态景象,生动地展示了初春的勃勃生机。“几处”说明早莺还少,勾画出早莺鸣叫的此呼彼应和诗人左右寻声的情态。“谁家”似问非问,灵巧俏皮,彰显了诗人对钱塘湖的喜爱之情。

画面:远处近处都有早莺婉转的叫声,它们嬉戏追逐,争着抢着往向阳的树头飞,不知谁家新归的燕子在湖边飞上飞下,忙着衔泥筑巢。

00炼字:“争”“啄”两个动词,描绘出一幅早莺争向暖树,新燕啄泥衔草的动态景象,生动地展示了初春的勃勃生机。“几处”说明早莺还少,勾画出早莺鸣叫的此呼彼应和诗人左右寻声的情态。“谁家”似问非问,灵巧俏皮,彰显了诗人对钱塘湖的喜爱之情。

画面:远处近处都有早莺婉转的叫声,它们嬉戏追逐,争着抢着往向阳的树头飞,不知谁家新归的燕子在湖边飞上飞下,忙着衔泥筑巢。

133350193040几处早莺争暖树,

谁家新燕啄春泥。

00几处早莺争暖树,

谁家新燕啄春泥。

126682527495500

150622032385炼字:“乱”字描绘出早春时节百花齐放,争奇斗艳的景象;“浅”字生动地描绘出初春小草刚抽出嫩芽的情态,突出春草生机盎然的特点;“没马蹄”既写了草浅,也写了人在钱塘湖边骑马游春的习俗。

画面:乱花初放,而未缤纷,但可以预见即将盛放,会让人眼花缭乱;芳草才生,尚未长高,仅能没过马蹄。

00炼字:“乱”字描绘出早春时节百花齐放,争奇斗艳的景象;“浅”字生动地描绘出初春小草刚抽出嫩芽的情态,突出春草生机盎然的特点;“没马蹄”既写了草浅,也写了人在钱塘湖边骑马游春的习俗。

画面:乱花初放,而未缤纷,但可以预见即将盛放,会让人眼花缭乱;芳草才生,尚未长高,仅能没过马蹄。

66675193040乱花渐欲迷人眼,

浅草才能没马蹄。

00乱花渐欲迷人眼,

浅草才能没马蹄。

1200150274955001133475121412000

66675193040最爱湖东行不足,

绿杨阴里白沙堤。

00最爱湖东行不足,

绿杨阴里白沙堤。

1479550141605情感:尾联直抒胸臆,表达了诗人喜悦的心情。“湖东”点明诗人行踪,与首联呼应;“绿杨阴”“白沙堤”,颜色鲜明,一派春和景明气象;“行不足”说明诗人余兴未阑。抒发了诗人对钱塘湖早春美景的喜爱之情。

00情感:尾联直抒胸臆,表达了诗人喜悦的心情。“湖东”点明诗人行踪,与首联呼应;“绿杨阴”“白沙堤”,颜色鲜明,一派春和景明气象;“行不足”说明诗人余兴未阑。抒发了诗人对钱塘湖早春美景的喜爱之情。

【主旨:全诗紧扣“早春”着笔,从孤山寺起,至白沙堤终。诗人紧扣景物和季节特征,通过对春水初涨、莺争暖树、燕啄春泥、花迷人眼、草没马蹄、翠柳遮堤六组画面的描摹,把早春钱塘湖的明媚春光描绘得生机盎然,表达了诗人对钱塘湖早春盛景的无比喜爱之情。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 首联点题,交代游踪。初春时节,旭日初升,时任杭州刺史的白居易来到钱塘湖游春,登孤山寺、

入贾亭、赏湖水,在白沙堤上漫步赏花。

B. 颔联从禽鸟角度来细腻描摹钱塘湖的春景。“争”“啄”二字,描绘了一幅“莺争暖树,燕啄春泥”的动态图景,展现了初春的勃勃生机。

C. “最爱湖东行不足”中“行不足”,说明钱塘湖自然景物美不胜收,回味无穷,诗人完全沉浸其中,间接地表现了诗人的愉悦心情。

D. 全诗紧扣“早春”着笔,准确抓住景物特征,运用极富表现力的语言加以描绘,形象鲜活,色彩鲜明,清新自然,充分体现了白居易诗歌的艺术风格。

2. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 颔联选取的“莺”“燕”是春天的象征,具有典型性。该联从早莺新燕的动态中,把春的活力,大自然从秋冬沉睡中苏醒过来的春意生动地描绘了出来。

B. 颈联写乱花初放,而未缤纷,但可以预见即将盛放,会使人眼花缭乱;芳草才生,尚未长高,仅能没过马蹄。其中“渐欲”“才能”写出了花草欣欣向荣的景象。

C. 尾联中“最爱”二字,表达了诗人对钱塘湖春景的喜爱;“湖东”点明诗人游踪,与首联呼应;“绿杨阴”“白沙堤”,颜色鲜明,一派春和景明的气象。

D. 这首诗描绘了一幅幅生动的钱塘湖早春图,如春水初涨、莺争暖树、燕啄春泥、花迷人眼、草没马蹄,抒发了诗人对钱塘湖早春景色的喜爱之情。

3. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 这首诗以“行”字为线索,从孤山寺起,至白沙堤终,处处紧扣环境和季节特征,把刚刚披上春天外衣的钱塘湖,描绘得生机盎然,恰到好处。

B. 首联从大处落笔,写诗人行经孤山寺北,到达贾亭以西,眺望湖面,看到春水初涨,云脚低垂,与湖面相接,勾勒出钱塘湖早春的轮廓。

C. 颈联从花草变化的角度来描写钱塘湖的春景。其中“浅”字生动地描绘出小草刚抽出嫩芽的情态,突出春草生机盎然的特点。

D. 该诗围绕钱塘湖初春景物,如“水面初平”“早莺”“新燕”“乱花”“浅草”“白沙堤”等,描绘了钱塘湖明媚秀丽的早春特点。

15. 钱塘湖春行

1.(2分)C 【解析】尾联直抒胸臆,直接表现了诗人愉悦的心情。C项中“间接地表现了诗人的愉悦心情”赏析有误。

2.(2分)B 【解析】“渐欲”说明花开渐盛,“才能”说明草刚出新芽,写出了花草欣欣向荣的趋势。B项中“写出了花草欣欣向荣的景象”赏析有误。

3.(2分)D 【解析】“白沙堤”不能体现钱塘湖早春的特点。D项中“都突出了西湖早春的特点”赏析有误。

12623800108077000016. 饮酒(其五)

(东晋·陶渊明)

版本导航:◎统编八上第24课;◎语文七下第17课;◎苏教九下第一单元诵读欣赏。

1000125240665000141605结庐在人境,

而无车马喧。

00结庐在人境,

而无车马喧。

133350092075内容:诗人从居住的草庐写起,反思归田后自己的生活状况,表达了诗人陶醉于自然,恬淡愉悦的心情。

00内容:诗人从居住的草庐写起,反思归田后自己的生活状况,表达了诗人陶醉于自然,恬淡愉悦的心情。

0191135问君何能尔?

心远地自偏。

00问君何能尔?

心远地自偏。

133350042545修辞:运用设问的修辞手法,自问自答,回答了“而无车马喧”的原因,即因为心情闲适,心志高远,所以居所也自然会偏僻安静。

内容:“心远”反映了诗人超尘脱俗,毫无名利之念的精神世界。

00修辞:运用设问的修辞手法,自问自答,回答了“而无车马喧”的原因,即因为心情闲适,心志高远,所以居所也自然会偏僻安静。

内容:“心远”反映了诗人超尘脱俗,毫无名利之念的精神世界。

10001254254500

1333500191135手法:以客观景物“菊”“南山”衬托诗人悠闲自得、与世无争的情怀。

内容:“东篱”象征诗人远离尘俗、洁身自好的品格;“悠然”形象地写出了诗人远离世俗后心灵的自得、闲适、恬淡;“见”写出了诗人看到南山美景时的随意与自然,体现了诗人心灵的自由和惬意。“悠然”“见”用得很妙,说明诗人所见所感,非有意寻求,而是不期而遇。

00手法:以客观景物“菊”“南山”衬托诗人悠闲自得、与世无争的情怀。

内容:“东篱”象征诗人远离尘俗、洁身自好的品格;“悠然”形象地写出了诗人远离世俗后心灵的自得、闲适、恬淡;“见”写出了诗人看到南山美景时的随意与自然,体现了诗人心灵的自由和惬意。“悠然”“见”用得很妙,说明诗人所见所感,非有意寻求,而是不期而遇。

0191135采菊东篱下,

悠然见南山。

00采菊东篱下,

悠然见南山。

100012527305000

1333500141605内容:前句承上启下,承上点明南山的暮景,引出下句飞鸟结伴归林。后句以飞鸟自喻,借飞鸟结伴飞返山林,万物自由自在,适性而动的景象,表达出诗人弃官归隐后的自在心境。

00内容:前句承上启下,承上点明南山的暮景,引出下句飞鸟结伴归林。后句以飞鸟自喻,借飞鸟结伴飞返山林,万物自由自在,适性而动的景象,表达出诗人弃官归隐后的自在心境。

0240665山气日夕佳,

飞鸟相与还。

00山气日夕佳,

飞鸟相与还。

93345032258000

126682542545内容:想要分辨清楚,却不知怎样表达。“真意”指能够悠闲自在地生活,不在世俗中迷失自我的自然之趣和人生真谛。

00内容:想要分辨清楚,却不知怎样表达。“真意”指能够悠闲自在地生活,不在世俗中迷失自我的自然之趣和人生真谛。

93345014160500042545此中有真意,

欲辨已忘言。

00此中有真意,

欲辨已忘言。

【主旨:这首诗融情入景,写出了人与自然相契合的场景,表达诗人归隐田园后,悠然自得的心境及其对田园生活的喜爱和超脱世俗的高雅追求。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A.“结庐在人境,而无车马喧”从居住的草庐写起,反思自己归田后的生活状况:虽身居闹市,但门庭冷落,表现出诗人的孤独与寂寞。

B. “问君何能尔?心远地自偏”运用了设问的修辞手法,以“心远”二字回答了“无车马喧”的原因,反映了诗人超凡脱俗、毫无名利之念的精神世界。

C. “采菊东篱下,悠然见南山”写出了一种超越时空的空灵之美。句中“见”字,写出了一种无意得之、悠然忘我的心境,与全诗营造的闲远散淡的风格吻合。

D. “此中有真意”中的“此中”,指的是幽美淡远之“景”和悠然自得之“情”;“真意”与“但使愿无违”的“愿”指的都是自然之趣和人生真谛。

2. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 这是诗人归隐田园后写的一首抒情小诗,该诗前四句从哲理高度表达了诗人的人生态度,后六句写

诗人从对自然的欣赏中得到美的享受和哲理的启迪。

B.“采菊东篱下,悠然见南山”写诗人在东篱采菊,无意间一抬头,南山映入眼帘。这两句是妙手偶得之笔,可谓浑然天成,达到了物我合一的化境。

C.“山气日夕佳”一句承上启下。其中“佳”字,写出了诗人对山气缭绕、夕阳西下这一景象的赞美,表现了诗人渴望仕途生活和对归隐田园的厌倦情怀。

D. 这首诗融情于景,情景浑然一体,表现出一种平淡而质朴的美。它是一首具有鲜明形象和悠远境界,又蕴含某种宇宙人生之理的哲理诗。

16. 饮酒(其五)

1.(2分)A 【解析】前两句写诗人住在众人聚居的闹市,却没有世俗交往的喧闹,表现出诗人超凡脱俗的精神境界。A项中“虽身居闹市,但门庭冷落,表现出诗人的孤独与寂寞”赏析有误。

2.(2分)C 【解析】这首诗表达了诗人对归隐田园生活的向往和对仕途生活的厌倦之情。C项中“表现了诗人渴望仕途生活和对归隐田园的厌倦情怀”赏析有误。

12115800119507000017. 春 望

(唐·杜甫)

版本导航:◎统编八上第24课;◎语文七下第21课;◎苏教八上第8课。

132461026035内容:写春望所见,即国都在沦陷后已经变得残破不堪,然而山河依旧是原来那个样子;春天降临到长安城,然而眼前却是乱草丛生。

炼字、情感:“破”字写出了国破城荒的残败景象,“深”字写出了杂草遍地,林木苍苍、荒无人迹的景象,令人满目凄然。寄情于物,融情于景,为全诗营造了一种荒凉凄惨的氛围。“国破”和“城春”两个截然相反的意象形成强烈的反差,表达了诗人忧国伤时的情感。

00内容:写春望所见,即国都在沦陷后已经变得残破不堪,然而山河依旧是原来那个样子;春天降临到长安城,然而眼前却是乱草丛生。

炼字、情感:“破”字写出了国破城荒的残败景象,“深”字写出了杂草遍地,林木苍苍、荒无人迹的景象,令人满目凄然。寄情于物,融情于景,为全诗营造了一种荒凉凄惨的氛围。“国破”和“城春”两个截然相反的意象形成强烈的反差,表达了诗人忧国伤时的情感。

106680024066500

134175579375情感:以乐景衬哀情,描写“花”“鸟”两种春日的美好景物,借景抒情,移情于物,写“花”落泪、“鸟”惊心,表达了诗人忧伤国事、思念家人、感时伤世的深沉情感。

结构:本联以“感时”一语承上,以“恨别”一语启下,章法分明。

00情感:以乐景衬哀情,描写“花”“鸟”两种春日的美好景物,借景抒情,移情于物,写“花”落泪、“鸟”惊心,表达了诗人忧伤国事、思念家人、感时伤世的深沉情感。

结构:本联以“感时”一语承上,以“恨别”一语启下,章法分明。

106680029019500

1066800339725001298575156845修辞:“抵万金”运用夸张的修辞手法,写出了家书的珍贵和战事使消息隔断,久盼家人音信而不至的迫切心情,表达了诗人对妻子儿女的强烈思念之情。

00修辞:“抵万金”运用夸张的修辞手法,写出了家书的珍贵和战事使消息隔断,久盼家人音信而不至的迫切心情,表达了诗人对妻子儿女的强烈思念之情。

1266825154305情感:“白头”为愁所致,“搔”字是对诗人想要排解忧愁而不得的细节描写,“搔更短”和“不胜簪”生动形象地写出了诗人苍老之态、苍老之快,传神地表达了诗人内心难以排遣的忧国、伤时、思家、悲己之情。

00情感:“白头”为愁所致,“搔”字是对诗人想要排解忧愁而不得的细节描写,“搔更短”和“不胜簪”生动形象地写出了诗人苍老之态、苍老之快,传神地表达了诗人内心难以排遣的忧国、伤时、思家、悲己之情。

100012522542500

【主旨:全诗围绕“望”字展开,融情于景,用春城破败的感叹,离情中思念亲人的境况,集中表达了诗人忧国伤时、念家悲己的感情,感人至深,体现了杜甫诗作“沉郁顿挫”的艺术风格。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是 (2分) ( )

A. 首联写春望所见:虽然国都已经沦陷,城池残破,但是山河依旧存在,春天又来到长安城,草木繁

密茂盛。诗人感慨万千,禁不住赞美眼前明媚的景象。

B.“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”这两句诗通过对“花”“鸟”的描写,运用触景生情的艺术手法,淋漓尽致地表达了诗人忧伤国事、思念家人的深沉感情。

C. 颈联中的“家书抵万金”一句,写出了消息隔绝久盼音讯不至时的迫切心情,这是人们心中共有的

想法,很自然地使人共鸣,因而成了千古传诵的名句。

D. 整首诗结构紧凑,围绕“望”字展开,意脉贯通而不平直,情景兼具而不游离,感情强烈而不浅露,内容丰富而不芜杂。全诗沉着蕴藉,真挚自然。

17. 春 望

1.(2分)A 【解析】诗篇一开头描写了春望所见:山河依旧,可是国都已经沦陷,城池也在战火中残破不堪了,乱草丛生,林木荒芜。一个“破”字使人触目惊心,继而一个“深”字又令人满目凄然。A项中“赞美眼前明媚的景象”赏析有误。

11607800105537000018. 雁门太守行

(唐·李贺)

版本导航:◎统编八上第24课;◎语文七下第17课;◎苏教八上第六单元诵读欣赏。

148018583820修辞:运用比喻和夸张的修辞手法,借压城的黑云暗喻敌军气焰嚣张,借向日之甲光显示守城将士雄姿英发,两相比照,色彩鲜明,渲染了敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势。

炼字:“黑云”一词营造出大战开始之前紧张的氛围,一个“压”字,把敌军人马众多、来势凶猛的情状淋漓尽致地展示出来,也衬托出将士们临危不惧、视死如归的英雄气概。

画面:敌军滚滚而来,黑压压一片,犹如乌云翻腾,几乎要摧毁城墙;铠甲迎着(云缝中射下来的)太阳光,如金色鳞片般闪闪发光。

00修辞:运用比喻和夸张的修辞手法,借压城的黑云暗喻敌军气焰嚣张,借向日之甲光显示守城将士雄姿英发,两相比照,色彩鲜明,渲染了敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势。

炼字:“黑云”一词营造出大战开始之前紧张的氛围,一个“压”字,把敌军人马众多、来势凶猛的情状淋漓尽致地展示出来,也衬托出将士们临危不惧、视死如归的英雄气概。

画面:敌军滚滚而来,黑压压一片,犹如乌云翻腾,几乎要摧毁城墙;铠甲迎着(云缝中射下来的)太阳光,如金色鳞片般闪闪发光。

127000029019500

1466850224790内容:“角声满天”表现出战争的规模。鼓角齐鸣,杀声干云,战争是残酷的,而“秋色”又是美丽的,将反差极大之事凝于一句,展现出一种独特的雄浑壮烈之美。

修辞:运用夸张的修辞手法,并从听觉和视觉两个角度渲染战场的悲壮气氛和战斗的残酷场面,为下面写友军的援救做铺垫。

画面:肃杀的秋色中,响亮的角声震天动地;边塞上将士的血迹在寒夜中凝为紫色。

00内容:“角声满天”表现出战争的规模。鼓角齐鸣,杀声干云,战争是残酷的,而“秋色”又是美丽的,将反差极大之事凝于一句,展现出一种独特的雄浑壮烈之美。

修辞:运用夸张的修辞手法,并从听觉和视觉两个角度渲染战场的悲壮气氛和战斗的残酷场面,为下面写友军的援救做铺垫。

画面:肃杀的秋色中,响亮的角声震天动地;边塞上将士的血迹在寒夜中凝为紫色。

126682524066500

146685049530内容:“半卷红旗”写乘夜奔袭之状,“临易水”暗示将士们具有悲壮激烈的豪情。接着写苦战的场面:援军到来即投入战争,无奈夜寒霜重,战鼓也擂不响,困难重重,渲染了悲壮的气氛。

00内容:“半卷红旗”写乘夜奔袭之状,“临易水”暗示将士们具有悲壮激烈的豪情。接着写苦战的场面:援军到来即投入战争,无奈夜寒霜重,战鼓也擂不响,困难重重,渲染了悲壮的气氛。

1266825262255001044575628332500

1466850114300用典:用燕昭王黄金台上延揽天下之士的典故,表示不惜以重金招揽天下贤士。“提携玉龙”是提着宝剑的意思,表现了将士们忘身报国之情。

情感:直接抒写官军全体将士的心愿,表达了官军全体将士报效朝廷的决心。升华了主题,是全篇的点睛之笔。

00用典:用燕昭王黄金台上延揽天下之士的典故,表示不惜以重金招揽天下贤士。“提携玉龙”是提着宝剑的意思,表现了将士们忘身报国之情。

情感:直接抒写官军全体将士的心愿,表达了官军全体将士报效朝廷的决心。升华了主题,是全篇的点睛之笔。

127000024892000

【主旨:全诗用夸张的修辞手法,以色彩斑斓的词语描绘悲壮的战争风云,把战斗的气氛渲染得凝重而惨烈,突出了官军全体将士的高昂士气和爱国热情,表达了官军全体将士誓死报国的决心。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 该诗是古乐府旧题。诗人用浓艳斑驳的色彩描绘悲壮而瞬息万变的战争风云,构成了奇特的意境,

歌颂守边战士浴血奋战、视死如归的英雄气概。

B.“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”用压城的黑云暗喻敌军气焰嚣张,借向日之甲光显示守城将士雄姿英发,两相比照,色彩鲜明,爱憎分明。

C.“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”从正面写出了战争双方收兵后战场上的景象,“角声满天”表现战争的规模,展现出一种独特的雄浑壮烈之美。

D. 第七、八句引用战国时燕昭王在易水东南筑台,上面放着千金,用来招揽天下之士的典故,写出了

将士们誓死报效国家的决心,升华了主题,是全篇的点睛之笔。

2. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A. 这是一首以战争为背景和主题的抒情诗,诗人用凝练的方式概括了这场战争的艰苦性,高度赞扬了

官军全体将士艰苦卓绝的斗争精神。

B.“黑云压城城欲摧”中的“压”字,把敌军人马众多,来势凶猛,以及交战双方力量悬殊、守军将士处境艰难等情状淋漓尽致地表现出来。

C.“塞上燕脂凝夜紫”一句描绘出“塞上”的泥土在晚霞的映衬下凝成胭脂色的情景,写出了边塞风光的秀美,营造出一种轻松愉悦的氛围。

D.“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”写主将提剑上阵,面对强敌,殊死战斗以报君恩,由此可以想到其他将士以死报国的决心。

18. 雁门太守行

1.(2分)C 【解析】“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”是从听觉和视觉角度描写战争的惨烈,属于侧面描写。 C项中“从正面写出了战争双方收兵后战场上的景象”赏析有误。

2.(2分)C 【解析】“塞上燕脂凝夜紫”从视觉方面渲染了战斗的残酷场面,突出了战斗的惨烈,营造了一种黯然凝重的氛围。C项中“写出了边塞风光的秀美,营造出一种轻松愉悦的氛围”赏析有误。

12509500111633000019. 赤 壁

(唐·杜牧)

考情搜索:近7年未考。

版本导航:◎统编八上第24课;◎语文八上第21课;◎苏教七上第六单元诵读欣赏。

146685042545手法、内容:借物起兴。以古战场上的遗物兴起对前朝英雄人物和战事结果的慨叹。暗含岁月流逝,物是人非之感,为后两句的议论做铺垫。

00手法、内容:借物起兴。以古战场上的遗物兴起对前朝英雄人物和战事结果的慨叹。暗含岁月流逝,物是人非之感,为后两句的议论做铺垫。

126682529019500

1466850240665内容、手法:发议论,抒感慨,深刻警策。作者不从正面写赤壁之战的过程及政治上的影响,而是反说其事,借“二乔”的可能命运暗指曹、孙双方的“势”与“运”,以小见大,含蓄、形象而又颇见风致。借史事以吐胸中抑郁不平之气,含蓄蕴藉。

00内容、手法:发议论,抒感慨,深刻警策。作者不从正面写赤壁之战的过程及政治上的影响,而是反说其事,借“二乔”的可能命运暗指曹、孙双方的“势”与“运”,以小见大,含蓄、形象而又颇见风致。借史事以吐胸中抑郁不平之气,含蓄蕴藉。

126682529019500

【主旨:这是一首咏史怀古诗。诗人借对三国史事的遐想,慨叹历史上英雄成名的机遇,曲折地表达了自己空有抱负却生不逢时,“英雄无用武之地”的抑郁不平之气。】

金题演练

1. 下列对诗作赏析有误的一项是(2分) ( )

A.“折戟沉沙铁未销”从一件不起眼的折戟写起。“折戟沉沙”点出这里曾有过历史风云,“铁未销”暗含岁月流逝而物是人非之感。

B.“自将磨洗认前朝”中“自将磨洗”和“认”的动作,显示出诗人对这一前朝古物的兴趣,为后两

句论史抒怀做了铺垫。

C.“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”两句直抒胸臆,反说其事,用二乔的命运形象地代表了东吴

的命运,以小见大,深刻警策。

D. 这首诗通过对三国史事的遐想,慨叹历史上英雄成名的机遇,曲折地表达了自己空有抱负却生不逢时、无从施展的无奈。

19. 赤 壁