人教部编版八年级下册前三单元综合测试卷(word版含答案及解析)

文档属性

| 名称 | 人教部编版八年级下册前三单元综合测试卷(word版含答案及解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 94.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

综合测试卷

[范围:第一、二、三单元 时间:120分钟 分值:120分]

一、语文知识积累(1~6题,每题2分,第7题8分,共20分)

1.下列词语中加点字注音,完全正确的一项是

( )

A.连翘(qiáo)

翩然(piān)

褶皱(zhé)

大彻大悟(chè)

B.潮汐(xī)

归省(xǐng)

烧灼(zhuó)

退避三舍(shè)

C.混沌(dùn)

恬静(tián)

劫难(jì)

偷偷摸摸(mō)

D.斡旋(wò)

蓦然(mò)

狩猎(sòu)

天衣无缝(fèng)

2.下列词语中没有错别字的一项是

( )

A.行辈

迁徙

肆无忌弹

惊心动魄

B.帷幕

脂肪

戛然而止

海枯石滥

C.羁绊

沙砾

叹为观止

金吾不禁

D.家眷

次第

消声匿迹

草长莺飞

3.下列句子中加点词语使用正确的一项是

( )

A.石家庄首场龙舟赛在行唐举行,一只只疾驰的龙舟宛若蛟龙,在颍水河面上劈波斩浪,络绎

不绝。

B.新时代新追求,我们要怀着目空一切的豪情与壮志去搏击长空,翱翔于天际。

C.钱学森有一句名言“我姓钱,但是我不爱钱”,至今读起来,仍是震耳欲聋,令人肃然起敬。

D.在当下的中国,“幸福都是奋斗出来的”这句话可以说是家喻户晓。

4.对下列病句的病因解说,不正确的一项是

( )

A.据报道,某市场被发现存在销售假冒伪劣产品、伪造质检报告书,管理部门将对此开展专项检查行动,进一步规范经营行为。(缺少宾语中心语,“存在”后的内容没有交代清楚,应在“报告书”后加上“的现象”)

B.数字化时代,文字记录方式发生了重大变化,致使很多人提笔忘字,长此以往,将影响汉字文化能否很好地传承。(一面对两面,应将“能否很好地”改为“的”)

C.睡前三忌:一忌睡前不可恼怒,二忌睡前不可饱食,三忌卧处不可当风。(否定不当,删去三个“不可”)

D.我国首座自主建造、设计、开发的第六代深水半潜式钻井平台,在我国南海海域正式开钻,标志着我国海洋石油工业深水战略迈出了实质性步伐。(搭配不当,将“步伐”改为“的一步”)

5.给下列句子排序,最恰当的一项是

( )

①在空旷而辽阔的地方,一般长不出扭曲的生命来。

②我走过许多旷野,也见过许多旷野中的树。

③倒是古旧庭院,譬如大户人家的深院、皇家的后院。

④它们中很少有长得歪歪斜斜的,即使是小的也都直立着,枝叶坦荡地伸向四方。

⑤这些地方,常见枝干虬曲的树,像是被强行拧过,有时从根部开始盘根错节,扭曲得不行。

A.①③⑤②④

B.②①③⑤④

C.②④①③⑤

D.①②⑤③④

6.下列表述不正确的一项是

( )

A.“风”是各地方的民歌民谣;“雅”是祭祀乐歌,用于宫廷宗庙祭祀;“颂”是正统的宫廷乐歌,用于宴会的典礼。

B.贺敬之的《回延安》抒发了诗人回到阔别十年的延安时的喜悦之情,赞颂了延安在中国革命史上的伟大贡献和新中国成立后的巨大变化。语言质朴,感情热烈。

C.柳宗元,字子厚,“唐宋八大家”之一,世称“柳河东”。

D.《桃花源记》选自东晋陶渊明的《陶渊明集》;《小石潭记》选自柳宗元的《柳河东集》;《核舟记》选自清代张潮编的《虞初新志》,作者是明末的魏学洢。

7.根据提示填空。(每空1分,共8分。凡出现加字、漏字、错别字中的任何一种情况,该空不得分)

(1)微君之故, ?

(《诗经·式微》)?

(2) ,如三月兮!

(《诗经·子衿》)?

(3)一切景语皆情语。《蒹葭》中“ , 。所谓伊人,在水一方”于浓浓的秋凉中折射出诗人淡淡的凄婉之情。?

(4)《望洞庭湖赠张丞相》中写出了洞庭湖烟波浩渺、气势磅礴的诗句是: , 。?

(5)《小石潭记》中不仅高度概括了小石潭环境凄清的特点,也含蓄地表达了作者忧伤、悲凉的心境的句子是: , 。?

二、综合性学习(8~12题,共12分)

(一)学习与探究(5分)

中国文化崇尚“和”,有关“和”的思想文化源远流长,丰富多彩。“和”既被视为诞育万物的本原,也被看作修德养性的关键,还被认为是社会交往的准绳,更被尊奉为国家共处的原则。请你参与以“探究‘和’内涵,传承‘和’文化”为主题的综合性学习活动,完成下列任务。

8.许慎在《说文解字》中说:“和,相应也。”由此推测,“和”字的本义是: 。(2分)?

9.孔子说:“君子和而不同。”“和”,心不争也;“不同”,志各异也。你所在的班级正在筹备以“‘和而不同’适用于修身养性还是社会交往”为主题的辩论赛,请根据双方观点,为主持人写一段总结发言。(3分)

正方观点:“和而不同”适用于修身养性。“和”是平和的心态,面对不同见解时能保持内心平静,不与人争高低输赢;“不同”就是理性看待、辩证分析别人的观点,不轻易改变自己的主张,保持鲜明的个性。“和而不同”是不被局限的主观能动性,体现着良好的个人修养。

反方观点:“和而不同”适用于社会交往。“和”意味着自己能够与别人和睦相处,即将他人与自己置于同一高度,给予充分理解、尊重,不使别人陷于难堪的境地,不强制别人接受自己的观点;“不同”就是求同存异,保持个性。“和而不同”就是顾全大局,是建设和谐社会的重要条件。

(二)名著阅读(3分)

10.阅读下面的文段,请你从三个角度说说为什么称《傅雷家书》为“苦心孤诣的教子篇”。(3分)

文段一 只要你能坚强,我就一辈子放了心!成就的大小、高低,是不在我们掌握之内的,一半靠人力,一半靠天赋,但只要坚强,就不怕失败,不怕挫折,不怕打击。

文段二 由此得到一个结论:艺术不但不能限于感性的认识,还不能限于理性认识,必须要进行第三步的感情深入。

文段三 有件小事要和你谈谈。你写信封为什么老是这么不neat[干净]?日常琐事要做得neat[干净]。

(三)书写与鉴赏(4分)

11.用正楷将下面的词语书写在田字格中。(2分)

上善若水

厚德载物

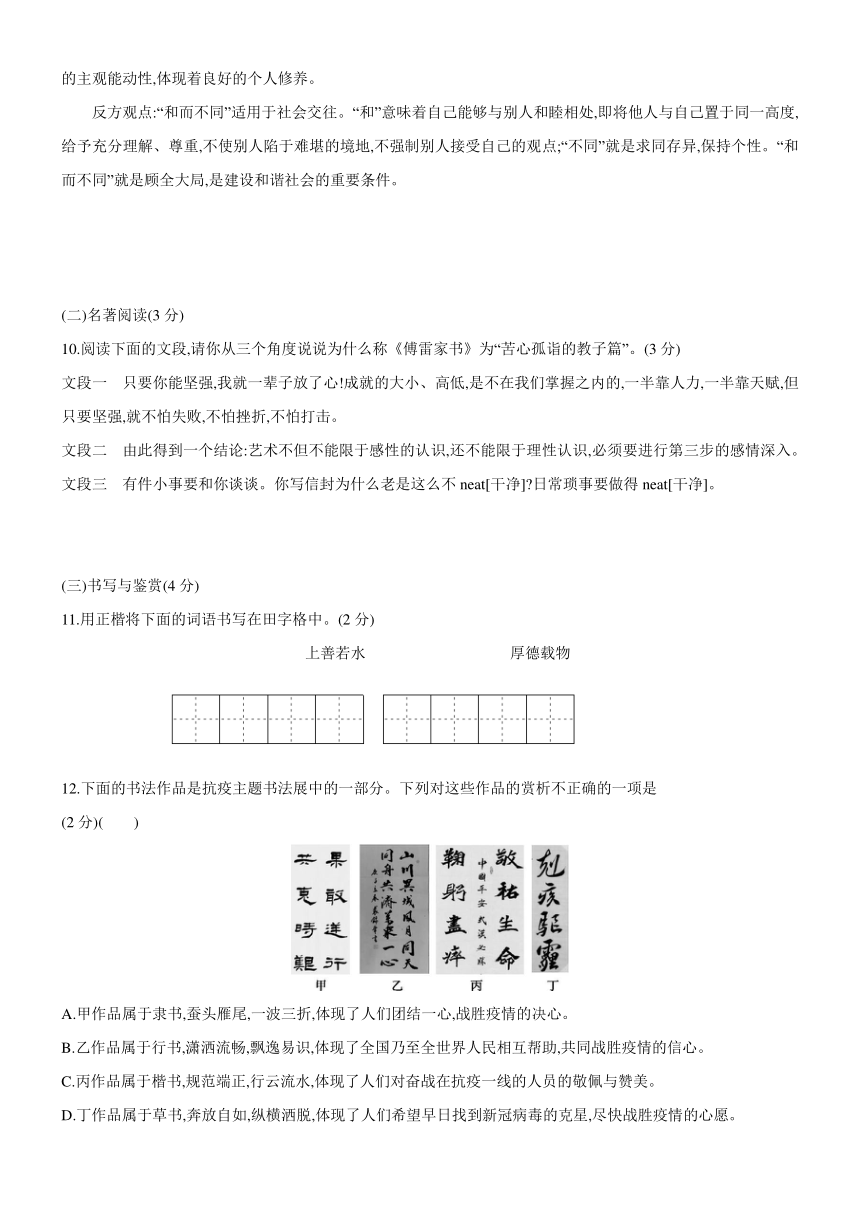

12.下面的书法作品是抗疫主题书法展中的一部分。下列对这些作品的赏析不正确的一项是

(2分)( )

A.甲作品属于隶书,蚕头雁尾,一波三折,体现了人们团结一心,战胜疫情的决心。

B.乙作品属于行书,潇洒流畅,飘逸易识,体现了全国乃至全世界人民相互帮助,共同战胜疫情的信心。

C.丙作品属于楷书,规范端正,行云流水,体现了人们对奋战在抗疫一线的人员的敬佩与赞美。

D.丁作品属于草书,奔放自如,纵横洒脱,体现了人们希望早日找到新冠病毒的克星,尽快战胜疫情的心愿。

三、阅读(13~25题,共38分)

(一)阅读下面这首诗,完成13~14题。(4分)

送杜少府之任蜀州

[唐]

王 勃

城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

13.说说这首送别诗抒发了诗人怎样的思想感情。(2分)

14.说说千古名句“海内存知己,天涯若比邻”好在哪里。(2分)

(二)阅读下面的文言文,完成15~18题。(14分)

[甲]

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

[乙]

明日,过桃源县,至绿萝山下。诸峰累累,极为瘦削。至白马雪涛处,上有怪石,登舟皆踞坐。泊水溪,与诸公步入桃花源。至桃花洞口,桃可千余树,夹道如锦幄,花蕊藉地寸余,流泉汩汩。溯源而上,屡陟弥高。石为泉水啮,皆若灵壁。

(选自袁中道《再游桃花源》)

15.解释下列句中加点词的意思。(4分)

(1)便要还家 要:?

(2)欣然规往

规:?

(3)桃可千余树

可:?

(4)溯源而上

溯:?

16.用现代汉语翻译下列句子。(4分)

(1)问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

(2)桃可千余树,夹道如锦幄,花蕊藉地寸余,流泉汩汩。

17.乙文对桃花源的描写,与甲文有极为相似之处。请根据提示,填出甲文中与之相近的句子。(2分)

(1)桃可千余树——?

(2)溯源而上——?

18.从乙文中可以看出,桃花源外的景物具有怎样的特点?这一特点刚好印证了甲文中的哪一点内容?(4分)

(三)阅读下面文章,完成19~21题。(8分)

黑死病带给人类的梦魇

①众所周知,中世纪时期是欧洲历史上“最黑暗”的时代,而黑死病的暴发又使其晚期被称为“中世纪最黑暗的时代”。14世纪20年代,黑死病开始在欧洲各地扩散。这种流行病的一种症状,就是患者的皮肤上会出现许多黑斑,所以这种恐怖的瘟疫被人们叫作“黑死病”。对于那些感染上这个病的患者来说,痛苦地死去几乎是无法避免的,黑死病几乎没有任何治愈的可能。

②1346年,黑死病传到俄罗斯南部的克里米亚半岛。1347年10月,带有黑死病菌的老鼠藏匿在热那亚人的船上,从克里米亚半岛来到西西里岛东北的墨西拿港,这座岛很快就布满了瘟疫。1348年1月,黑死病侵袭威尼斯和热那亚两个港城,然后蔓延至整个意大利。佛罗伦萨受灾最重,城里的95

000人死掉了55

000人。法国当局赶忙驱逐了一艘带有黑死病人的游艇,但为时已晚,老鼠带来的黑死病已经在马赛登陆,并由此进入西班牙。1348年底,英格兰南部也受到侵害。一年以后,从爱尔兰、挪威到维尔茨堡、维也纳的广大地区都变成了黑死病流行区域。但灾难并未就此结束,它无情地扫荡了德国北部和斯堪的纳维亚半岛后,于1532年“进军”俄罗斯西部。1894年,我国广东、香港一带出现的黑死病,传播范围也很广。1898~1928年间,黑死病在印度夺去了数百万人的生命。直到20世纪60年代,黑死病还曾在越南流行。

③14世纪后半期,欧洲还出现过数次严重的黑死病。直到15世纪末,欧洲每10年就遭受一次黑死病袭击。16世纪和17世纪,黑死病仍对欧洲人的生命构成极大威胁。1664~1665年流行于伦敦的黑死病为害甚广,被人们称为伦敦大瘟疫。黑死病是人类历史上的重大事件,所带来的死亡和恐惧,超过了人类史上任何一场战争。黑死病对欧洲的影响极大,死亡人数占当时欧洲总人口的1/3,而欧洲战争的死亡人数仅占总人口的5%。

④除了死亡和恐惧,黑死病的蔓延对后世的影响也是极大的。它沉重打击了欧洲的封建制度,加快了封建农奴制解体的步伐,推进了欧洲社会的转型,以英国为例,当时的英国是个典型的农业国,因为人口大量减少,导致劳动力短缺。1349年秋天收割的时候,地主们只有花双倍的工钱才能雇到人手,同时还必须每顿给工人们提供鲜鱼鲜肉。瘟疫之前,英国的情况是地少人多,而瘟疫之后的情况变成了地多人少,劳动者们有了更多的话语权。英国的农奴制逐渐消亡,原来的农奴基本成了从地主手中租地的自耕农。一部分敏锐的自耕农发现地多人少,种地忙不过来,从种庄稼改为养羊,养羊收益更高。于是,养羊业逐渐兴起,很多人就是在这个时期发家致富成了大庄园主。英国领先世界是从工业革命开始的,而工业革命就是从羊毛纺织业开始的。

⑤不仅如此,黑死病还加速了欧洲医疗卫生事业向近代化转变,严重地冲击了基督教在欧洲人心目中的地位,促进了理性意识的萌发,在一定程度上为日后的宗教改革和文艺复兴埋下了伏笔。

⑥黑死病的消失是西方疫病专家、历史学家长期争论的问题,直到现在也没有一个明确的定论。但通常认为与当时西欧各国家有组织的集体性抗黑死病行动有关。在这些行动中,隔离是最有效的手段。也是在那个时期,各个西欧国家先后开始采取集体防疫措施。从最早的各个国家自顾自的到国际相互合作,每个国家的隔离都举全国之力全力而为。最终,在1656至1721年间,西欧诸国先后走出黑死病的阴影。

19.阅读选文,概括黑死病的特点。(写出三条即可)(3分)

20.指出第③段和第④段中画线句所运用的说明方法。(2分)

(1)黑死病对欧洲的影响极大,死亡人数占当时欧洲总人口的1/3,而欧洲战争的死亡人数仅占总人口的5%。

(2)以英国为例,当时的英国是个典型的农业国,因为人口大量减少,导致劳动力短缺。

21.结合选文内容,试着分析当前遍布全世界的新冠肺炎疫情有可能对社会有积极的推动作用吗。如果有,请写出一点。(3分)

(四)阅读下面文章,完成22~25题。(12分)

五月的桑葚

周华诚

①当你觉得自己重新是一个孩子了,或者居然是一只鸭子了,桑葚才会对你格外照顾。距离你天真无邪的目光二十厘米外,一颗红得发紫、甜到忧伤的桑葚,就会从枝叶间巧妙浮现。

②若有人只是站在田边,背着手像视察军队一样巡视桑林,桑林也就仪仗整齐,团结紧张严肃而不活泼,轻易不肯交出桑葚。

③红到发紫的桑葚一碰就落。瓜熟,蒂落。红色的桑葚有着吸引人的本事,但事实上它并未完全成熟,极酸。紫黑的桑葚则会馈赠给你甜美。即便落到地面,也要毫不犹豫地拾起来,吹一口风,趁机塞入口中。

④这是对桑葚的尊重。

⑤在我们乡下,用嘴吹一吹,是一种比梧桐树还高的礼节。孩子跑着摔了,爬起,母亲对着他的膝盖吹一吹。一吹,就好了。风沙迷了眼,睁不开,恋人对着他的眼睛吹一吹。一吹,就好了。夜里走路,被突然出没的野兔吓着,老人对着他的额头吹一吹。一吹,就好了。

⑥现在,对着一颗落地又被捡起来的桑葚吹一吹。一吹,也就好了。

⑦桑叶给蚕吃。蚕结了茧,茧变成丝,丝织成衣,衣穿在身。所以人穿衣,就等于是穿着桑叶。桑葚是蚕节省下来,留给儿童的礼物。我吃叶子,你吃果实。桑葚在乡下,不过是孩子们的小零嘴,不是什么需要特别郑重的东西。桑田有主,桑葚却是谁家小孩都可以随意去吃的。它算不上“水果”。甚至都算不上什么“果”。但是这样反而使桑葚真正成为桑葚——吃也可,不吃也可,摘也可,不摘也可,落也可,不落也可。

⑧五月底的桑葚与桃子、李子、杨梅、枇杷、杏子一起成熟。不同地方的桃子、李子、杨梅、枇杷、杏子,熟得有早有晚:桃花溪南边的先熟,大山垅的还没有熟;大山垅的熟了,黄村张的还没有熟;黄村张的熟了,三亩畈的还没有熟。于是,来自村庄四面八方的孩子,总是会在教室里交流他们一路采集到的果实。于是,孩子们对这个村庄四面八方的果树都了然于胸。

⑨总是要等到实在没有什么好吃的了,他们才会钻进桑林。

⑩桑葚有一枝柄。海棠、樱桃也有柄。枇杷也有柄。枇杷柄毛茸茸,不能吃。桑葚柄可吃。有一年五月廿四,我在苏州采桑葚。一群中年人模拟儿童“呼啦”一声钻进桑林。钻进桑林之前,一人发了一个空的饭盒。钻出桑林的时候,每个人的饭盒都是满满的。我手上,依旧是一个空饭盒。别人很惊讶:你怎么不摘?

我摘了呀。摘一颗,就塞一颗入口中,十分快活。岂是饭盒可比!

又听我说到,紫黑的桑葚集满一掌,一并入口中大嚼,甚美。众皆无法想象。我又说,紫黑的桑葚集满一掌,夹一粒红色酸果,味道也甚好。紫黑的桑葚集满一掌,夹两粒红色酸果,味道也不错。

众皆茫然。而我独醉矣。桑葚紫色汁液落到衣服上,洗不掉。那天桑林里钻进钻出,居然一点紫色也没有染上衣服,倒有些遗憾。桑,即故乡也。

22.第①段两个加点的短语各是从哪个角度描写桑葚的?说说这两个词语的妙处。(3分)

23.请从修辞的角度,赏析下面的句子。(3分)

桑林也就仪仗整齐,团结紧张严肃而不活泼,轻易不肯交出桑葚。

24.第段画线句“那天桑林里钻进钻出,居然一点紫色也没有染上衣服,倒有些遗憾”,这本是好事,作者为什么说“倒有些遗憾”?(3分)

25.请用自己的语言概括本文的主旨。(3分)

四、作文(50分)

26.阅读下面的文字,按要求作文。(50分)

爱如同温暖的阳光,洒遍世界的每一个角落。因为有爱,所以感动;因为感动,所以我们心存感恩。

请回忆你生活中所经历过的种种感动,以“感恩”或“感动”为话题,写一篇不少于600字的文章。题目自拟,文体不限,要有真情实感。文中不得出现真实的人名、地名、校名。

参考答案

1.解析:

B A项,“褶”应读“zhě”;C项,“劫”应读“jié”;D项,“狩”应读“shòu”。

2.解析:

C A项,“肆无忌弹”应为“肆无忌惮”;B项,“海枯石滥”应为“海枯石烂”;D项,“消声匿迹”应为“销声匿迹”。

3.解析:

D A项,“络绎不绝”形容(人、马、车、船等)前后相接,连续不断。用在此处与语境不符。B项,“目空一切”指一切都不放在眼里,形容骄傲自大,什么都看不起。属于贬义词,此处是褒贬误用。C项,“震耳欲聋”指耳朵都快震聋了,形容声音很大。用在此处与语境不符。D项,“家喻户晓”意为每家每户都知道。符合语境,使用正确。

4.解析:

D 语序不当,应为“开发、设计、建造”。

5.C

6.解析:

A “风”是各地方的民歌民谣;“雅”是正统的宫廷乐歌,用于宴会的典礼;“颂”是祭祀乐歌,用于宫廷宗庙祭祀。

7.(1)胡为乎中露 (2)一日不见

(3)蒹葭苍苍 白露为霜

(4)气蒸云梦泽 波撼岳阳城

(5)凄神寒骨 悄怆幽邃

8.和谐(意思对即可,2分)

9.示例:同学们,刚才双方的辩论都十分精彩。“和而不同”是面对不同见解时的一份平和与豁达,是与人意见相左时的理解与尊重。因此说,“和而不同”既适用于修身养性,也适用于社会交往。

10.①教儿子做人的道理;②在艺术方面对儿子进行指导;③对儿子的生活进行了有益的指导(对儿子的坏习惯进行严厉的批评)。(意思对即可)

11.略。

12.C

13.抒发了诗人对友人的依依不舍之情,表现了诗人乐观豁达的人生态度。(意思对即可)

14.语言形象而凝练,饱含深情而富含哲理。自古以来,写离别的诗作大多情感悲伤,基调低沉,而这两句诗则全无伤感之情,写得昂扬乐观,能给友人以安慰和鼓励,这种对待离别的积极态度值得称道。

15.(1)同“邀”,邀请。(2)打算,计划。(3)大约。(4)逆流而上。

16.(1)

(他们)问现在是什么朝代,竟然不知道有过汉朝,更不必说魏晋了。(2分)

(2)桃树大约有上千棵,在道路两旁像锦绣织成的篷帐,花瓣堆积在地上有一寸多高,泉水汩汩地流淌。(2分)

17.(1)忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树。(1分)

(2)缘溪行。(1分)

18.险要、地形复杂。(2分)这一特点刚好印证了甲文中的“遂迷,不复得路”。(2分)

【参考译文】

[乙]

第二天,经过桃源县,到了绿萝山下。山峰极多,非常直立陡峭。到了白马雪涛处,(因为)上面有怪石,(所以)船上的人都蹲坐在船中(不敢起身)。(船)停泊在溪水旁,(我)和其他人步行进入桃花源。到了桃花源洞口,桃树大约有上千棵,在道路两旁像锦绣织成的篷帐,花瓣堆积在地上有一寸多高,泉水汩汩地流淌。逆流向上寻找源头,越走越高。石头被泉水侵蚀,都像峭壁一样。

19.解析:

本题考查筛选信息。依据“对于那些感染上这个病的患者来说,痛苦地死去几乎是无法避免的,黑死病几乎没有任何治愈的可能”可知,黑死病致死率极高;依据“这座岛很快就布满了瘟疫”“一年以后,从爱尔兰、挪威到维尔茨堡、维也纳的广大地区都变成了黑死病流行区域”“1894年,我国广东、香港一带出现的黑死病,传播范围也很广”等语句可知,黑死病传播速度极快,传播面积广大,对人类的生命构成极大威胁。

【答案】

①传播速度极快;②传播面积广大;③致死率极高(或“对人类的生命构成极大威胁”)。(一点1分,共3分)

20.解析:

本题考查辨析说明方法。(1)句运用“1/3”“5%”等具体数字,并进行数据间的比较,是运用了列数字、作比较的说明方法。(2)句根据“以英国为例”可以判断运用了举例子的说明方法。

【答案】

(1)运用列数字和作比较的说明方法。(2)运用举例子的说明方法。

21.解析:

本题考查对文章内容的理解和分析。结合“它沉重打击了欧洲的封建制度,加快了封建农奴制解体的步伐,推进了欧洲社会的转型”“不仅如此,黑死病还加速了欧洲医疗卫生事业向近代化转变,严重地冲击了基督教在欧洲人心目中的地位,促进了理性意识的萌发,在一定程度上为日后的宗教改革和文艺复兴埋下了伏笔”等句子可以看出,一场疫情有可能对社会有积极的推动作用。

【答案】

示例:任何事情都是双刃剑,疫情也是如此,它有可能推动落后的医疗事业的转型。

(言之有理即可)

22.解析:

本题考查对描写方法的理解。一般来说,为了生动形象地描写景物,作者往往会调动人的各种感官——视觉、嗅觉、听觉、味觉、触觉等,从景物的色、形、声、味等方面进行描绘,从而突出景物的特点,给人留下深刻的印象。文章第①段中的“红得发紫”是从视觉角度描写桑葚的颜色,形象地写出桑葚给人以视觉的享受;“甜到忧伤”是从味觉角度描写桑葚,重点强调桑葚的味道甜,同时用“忧伤”来形容桑葚甜美到无法用语言来形容,从而给读者以想象的空间。

【答案】

“红得发紫”从视觉角度描写,“甜到忧伤”从味觉角度描写。(1分)“红得发紫”表明桑葚已完全成熟,视觉形象美丽;(1分)“甜到忧伤”强调桑葚的味道甜到了无法用语言形容的地步,用“忧伤”一词激发读者的想象,读来令人垂涎。(1分)

23.解析:

赏析句子时,要结合具体语境灵活作答。通常解题思路是:先写出句子所用修辞手法,然后结合具体语境进行分析,最后写出表达效果。语句“桑林也就仪仗整齐,团结紧张严肃而不活泼,轻易不肯交出桑葚”运用“仪仗整齐”“团结紧张严肃而不活泼”“交出”等词语,将桑林当作人来写,赋予其人的情态,运用了拟人的修辞手法,生动形象地写出了桑林的茂盛,桑叶的繁盛,更加突出了采摘桑葚的自然之趣。据此理解分析作答即可。

【答案】

运用拟人的修辞手法,(1分)“仪仗整齐”“团结紧张严肃而不活泼”活画出了桑林的形象、情态;(1分)“轻易不肯交出桑葚”生动形象地写出了桑林不喜欢人们一本正经摘桑葚的情形。

(1分)

24.解析:

本题考查对重点语句的理解。答题时,不要浮于语句的表面意思,一般要结合语境,联系上下文,紧扣文章中心分析其深层意思。结合文章末句“桑,即故乡也”可知,作者采摘桑葚、吃桑葚,并不只是为了享受美味,更多的是想找回儿时的美好感觉,寻回故乡的味道。而自己的衣服上少了儿时采摘桑葚时被紫色染上衣服的情况,就感觉少了故乡的色彩和味道。因而觉得“遗憾”。

【答案】

文章最后说“桑,即故乡也”,可见作者在桑林里钻进钻出,并不单单是为了摘桑葚、吃桑葚,而是想找回儿时的美好感觉,寻回故乡的味道;(1分)儿时在故乡吃桑葚时被桑葚的紫色染上衣服,是最平常的事,而现在作者想“染上衣服”,是想带着故乡的色彩和味道回家,可是却未能如愿,自然“有些遗憾”。(2分)

25.解析:

本题考查概括文章主旨的能力。文学作品主旨的归纳,要在整体感知文章内容的基础上,通过对人物的言谈举止及人物之间的关系的分析,领会作者的写作意图作答。本文叙写了儿时采摘桑葚、吃桑葚的情境与现在采摘桑葚、吃桑葚的情形;本文表达的情感既有对桑葚的喜爱之情,也有作者对过去美好生活的怀念和对故乡的思念之情。

【答案】

本文通过儿时和现在摘桑葚、吃桑葚的情境的对比,(1分)表现了“我”对桑葚的喜爱之情。(1分)通过描写儿时有关桑葚的美好回忆,表达了“我”对童年生活的怀念,对故乡的思念之情。(1分)

26.略。

[范围:第一、二、三单元 时间:120分钟 分值:120分]

一、语文知识积累(1~6题,每题2分,第7题8分,共20分)

1.下列词语中加点字注音,完全正确的一项是

( )

A.连翘(qiáo)

翩然(piān)

褶皱(zhé)

大彻大悟(chè)

B.潮汐(xī)

归省(xǐng)

烧灼(zhuó)

退避三舍(shè)

C.混沌(dùn)

恬静(tián)

劫难(jì)

偷偷摸摸(mō)

D.斡旋(wò)

蓦然(mò)

狩猎(sòu)

天衣无缝(fèng)

2.下列词语中没有错别字的一项是

( )

A.行辈

迁徙

肆无忌弹

惊心动魄

B.帷幕

脂肪

戛然而止

海枯石滥

C.羁绊

沙砾

叹为观止

金吾不禁

D.家眷

次第

消声匿迹

草长莺飞

3.下列句子中加点词语使用正确的一项是

( )

A.石家庄首场龙舟赛在行唐举行,一只只疾驰的龙舟宛若蛟龙,在颍水河面上劈波斩浪,络绎

不绝。

B.新时代新追求,我们要怀着目空一切的豪情与壮志去搏击长空,翱翔于天际。

C.钱学森有一句名言“我姓钱,但是我不爱钱”,至今读起来,仍是震耳欲聋,令人肃然起敬。

D.在当下的中国,“幸福都是奋斗出来的”这句话可以说是家喻户晓。

4.对下列病句的病因解说,不正确的一项是

( )

A.据报道,某市场被发现存在销售假冒伪劣产品、伪造质检报告书,管理部门将对此开展专项检查行动,进一步规范经营行为。(缺少宾语中心语,“存在”后的内容没有交代清楚,应在“报告书”后加上“的现象”)

B.数字化时代,文字记录方式发生了重大变化,致使很多人提笔忘字,长此以往,将影响汉字文化能否很好地传承。(一面对两面,应将“能否很好地”改为“的”)

C.睡前三忌:一忌睡前不可恼怒,二忌睡前不可饱食,三忌卧处不可当风。(否定不当,删去三个“不可”)

D.我国首座自主建造、设计、开发的第六代深水半潜式钻井平台,在我国南海海域正式开钻,标志着我国海洋石油工业深水战略迈出了实质性步伐。(搭配不当,将“步伐”改为“的一步”)

5.给下列句子排序,最恰当的一项是

( )

①在空旷而辽阔的地方,一般长不出扭曲的生命来。

②我走过许多旷野,也见过许多旷野中的树。

③倒是古旧庭院,譬如大户人家的深院、皇家的后院。

④它们中很少有长得歪歪斜斜的,即使是小的也都直立着,枝叶坦荡地伸向四方。

⑤这些地方,常见枝干虬曲的树,像是被强行拧过,有时从根部开始盘根错节,扭曲得不行。

A.①③⑤②④

B.②①③⑤④

C.②④①③⑤

D.①②⑤③④

6.下列表述不正确的一项是

( )

A.“风”是各地方的民歌民谣;“雅”是祭祀乐歌,用于宫廷宗庙祭祀;“颂”是正统的宫廷乐歌,用于宴会的典礼。

B.贺敬之的《回延安》抒发了诗人回到阔别十年的延安时的喜悦之情,赞颂了延安在中国革命史上的伟大贡献和新中国成立后的巨大变化。语言质朴,感情热烈。

C.柳宗元,字子厚,“唐宋八大家”之一,世称“柳河东”。

D.《桃花源记》选自东晋陶渊明的《陶渊明集》;《小石潭记》选自柳宗元的《柳河东集》;《核舟记》选自清代张潮编的《虞初新志》,作者是明末的魏学洢。

7.根据提示填空。(每空1分,共8分。凡出现加字、漏字、错别字中的任何一种情况,该空不得分)

(1)微君之故, ?

(《诗经·式微》)?

(2) ,如三月兮!

(《诗经·子衿》)?

(3)一切景语皆情语。《蒹葭》中“ , 。所谓伊人,在水一方”于浓浓的秋凉中折射出诗人淡淡的凄婉之情。?

(4)《望洞庭湖赠张丞相》中写出了洞庭湖烟波浩渺、气势磅礴的诗句是: , 。?

(5)《小石潭记》中不仅高度概括了小石潭环境凄清的特点,也含蓄地表达了作者忧伤、悲凉的心境的句子是: , 。?

二、综合性学习(8~12题,共12分)

(一)学习与探究(5分)

中国文化崇尚“和”,有关“和”的思想文化源远流长,丰富多彩。“和”既被视为诞育万物的本原,也被看作修德养性的关键,还被认为是社会交往的准绳,更被尊奉为国家共处的原则。请你参与以“探究‘和’内涵,传承‘和’文化”为主题的综合性学习活动,完成下列任务。

8.许慎在《说文解字》中说:“和,相应也。”由此推测,“和”字的本义是: 。(2分)?

9.孔子说:“君子和而不同。”“和”,心不争也;“不同”,志各异也。你所在的班级正在筹备以“‘和而不同’适用于修身养性还是社会交往”为主题的辩论赛,请根据双方观点,为主持人写一段总结发言。(3分)

正方观点:“和而不同”适用于修身养性。“和”是平和的心态,面对不同见解时能保持内心平静,不与人争高低输赢;“不同”就是理性看待、辩证分析别人的观点,不轻易改变自己的主张,保持鲜明的个性。“和而不同”是不被局限的主观能动性,体现着良好的个人修养。

反方观点:“和而不同”适用于社会交往。“和”意味着自己能够与别人和睦相处,即将他人与自己置于同一高度,给予充分理解、尊重,不使别人陷于难堪的境地,不强制别人接受自己的观点;“不同”就是求同存异,保持个性。“和而不同”就是顾全大局,是建设和谐社会的重要条件。

(二)名著阅读(3分)

10.阅读下面的文段,请你从三个角度说说为什么称《傅雷家书》为“苦心孤诣的教子篇”。(3分)

文段一 只要你能坚强,我就一辈子放了心!成就的大小、高低,是不在我们掌握之内的,一半靠人力,一半靠天赋,但只要坚强,就不怕失败,不怕挫折,不怕打击。

文段二 由此得到一个结论:艺术不但不能限于感性的认识,还不能限于理性认识,必须要进行第三步的感情深入。

文段三 有件小事要和你谈谈。你写信封为什么老是这么不neat[干净]?日常琐事要做得neat[干净]。

(三)书写与鉴赏(4分)

11.用正楷将下面的词语书写在田字格中。(2分)

上善若水

厚德载物

12.下面的书法作品是抗疫主题书法展中的一部分。下列对这些作品的赏析不正确的一项是

(2分)( )

A.甲作品属于隶书,蚕头雁尾,一波三折,体现了人们团结一心,战胜疫情的决心。

B.乙作品属于行书,潇洒流畅,飘逸易识,体现了全国乃至全世界人民相互帮助,共同战胜疫情的信心。

C.丙作品属于楷书,规范端正,行云流水,体现了人们对奋战在抗疫一线的人员的敬佩与赞美。

D.丁作品属于草书,奔放自如,纵横洒脱,体现了人们希望早日找到新冠病毒的克星,尽快战胜疫情的心愿。

三、阅读(13~25题,共38分)

(一)阅读下面这首诗,完成13~14题。(4分)

送杜少府之任蜀州

[唐]

王 勃

城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

13.说说这首送别诗抒发了诗人怎样的思想感情。(2分)

14.说说千古名句“海内存知己,天涯若比邻”好在哪里。(2分)

(二)阅读下面的文言文,完成15~18题。(14分)

[甲]

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

[乙]

明日,过桃源县,至绿萝山下。诸峰累累,极为瘦削。至白马雪涛处,上有怪石,登舟皆踞坐。泊水溪,与诸公步入桃花源。至桃花洞口,桃可千余树,夹道如锦幄,花蕊藉地寸余,流泉汩汩。溯源而上,屡陟弥高。石为泉水啮,皆若灵壁。

(选自袁中道《再游桃花源》)

15.解释下列句中加点词的意思。(4分)

(1)便要还家 要:?

(2)欣然规往

规:?

(3)桃可千余树

可:?

(4)溯源而上

溯:?

16.用现代汉语翻译下列句子。(4分)

(1)问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

(2)桃可千余树,夹道如锦幄,花蕊藉地寸余,流泉汩汩。

17.乙文对桃花源的描写,与甲文有极为相似之处。请根据提示,填出甲文中与之相近的句子。(2分)

(1)桃可千余树——?

(2)溯源而上——?

18.从乙文中可以看出,桃花源外的景物具有怎样的特点?这一特点刚好印证了甲文中的哪一点内容?(4分)

(三)阅读下面文章,完成19~21题。(8分)

黑死病带给人类的梦魇

①众所周知,中世纪时期是欧洲历史上“最黑暗”的时代,而黑死病的暴发又使其晚期被称为“中世纪最黑暗的时代”。14世纪20年代,黑死病开始在欧洲各地扩散。这种流行病的一种症状,就是患者的皮肤上会出现许多黑斑,所以这种恐怖的瘟疫被人们叫作“黑死病”。对于那些感染上这个病的患者来说,痛苦地死去几乎是无法避免的,黑死病几乎没有任何治愈的可能。

②1346年,黑死病传到俄罗斯南部的克里米亚半岛。1347年10月,带有黑死病菌的老鼠藏匿在热那亚人的船上,从克里米亚半岛来到西西里岛东北的墨西拿港,这座岛很快就布满了瘟疫。1348年1月,黑死病侵袭威尼斯和热那亚两个港城,然后蔓延至整个意大利。佛罗伦萨受灾最重,城里的95

000人死掉了55

000人。法国当局赶忙驱逐了一艘带有黑死病人的游艇,但为时已晚,老鼠带来的黑死病已经在马赛登陆,并由此进入西班牙。1348年底,英格兰南部也受到侵害。一年以后,从爱尔兰、挪威到维尔茨堡、维也纳的广大地区都变成了黑死病流行区域。但灾难并未就此结束,它无情地扫荡了德国北部和斯堪的纳维亚半岛后,于1532年“进军”俄罗斯西部。1894年,我国广东、香港一带出现的黑死病,传播范围也很广。1898~1928年间,黑死病在印度夺去了数百万人的生命。直到20世纪60年代,黑死病还曾在越南流行。

③14世纪后半期,欧洲还出现过数次严重的黑死病。直到15世纪末,欧洲每10年就遭受一次黑死病袭击。16世纪和17世纪,黑死病仍对欧洲人的生命构成极大威胁。1664~1665年流行于伦敦的黑死病为害甚广,被人们称为伦敦大瘟疫。黑死病是人类历史上的重大事件,所带来的死亡和恐惧,超过了人类史上任何一场战争。黑死病对欧洲的影响极大,死亡人数占当时欧洲总人口的1/3,而欧洲战争的死亡人数仅占总人口的5%。

④除了死亡和恐惧,黑死病的蔓延对后世的影响也是极大的。它沉重打击了欧洲的封建制度,加快了封建农奴制解体的步伐,推进了欧洲社会的转型,以英国为例,当时的英国是个典型的农业国,因为人口大量减少,导致劳动力短缺。1349年秋天收割的时候,地主们只有花双倍的工钱才能雇到人手,同时还必须每顿给工人们提供鲜鱼鲜肉。瘟疫之前,英国的情况是地少人多,而瘟疫之后的情况变成了地多人少,劳动者们有了更多的话语权。英国的农奴制逐渐消亡,原来的农奴基本成了从地主手中租地的自耕农。一部分敏锐的自耕农发现地多人少,种地忙不过来,从种庄稼改为养羊,养羊收益更高。于是,养羊业逐渐兴起,很多人就是在这个时期发家致富成了大庄园主。英国领先世界是从工业革命开始的,而工业革命就是从羊毛纺织业开始的。

⑤不仅如此,黑死病还加速了欧洲医疗卫生事业向近代化转变,严重地冲击了基督教在欧洲人心目中的地位,促进了理性意识的萌发,在一定程度上为日后的宗教改革和文艺复兴埋下了伏笔。

⑥黑死病的消失是西方疫病专家、历史学家长期争论的问题,直到现在也没有一个明确的定论。但通常认为与当时西欧各国家有组织的集体性抗黑死病行动有关。在这些行动中,隔离是最有效的手段。也是在那个时期,各个西欧国家先后开始采取集体防疫措施。从最早的各个国家自顾自的到国际相互合作,每个国家的隔离都举全国之力全力而为。最终,在1656至1721年间,西欧诸国先后走出黑死病的阴影。

19.阅读选文,概括黑死病的特点。(写出三条即可)(3分)

20.指出第③段和第④段中画线句所运用的说明方法。(2分)

(1)黑死病对欧洲的影响极大,死亡人数占当时欧洲总人口的1/3,而欧洲战争的死亡人数仅占总人口的5%。

(2)以英国为例,当时的英国是个典型的农业国,因为人口大量减少,导致劳动力短缺。

21.结合选文内容,试着分析当前遍布全世界的新冠肺炎疫情有可能对社会有积极的推动作用吗。如果有,请写出一点。(3分)

(四)阅读下面文章,完成22~25题。(12分)

五月的桑葚

周华诚

①当你觉得自己重新是一个孩子了,或者居然是一只鸭子了,桑葚才会对你格外照顾。距离你天真无邪的目光二十厘米外,一颗红得发紫、甜到忧伤的桑葚,就会从枝叶间巧妙浮现。

②若有人只是站在田边,背着手像视察军队一样巡视桑林,桑林也就仪仗整齐,团结紧张严肃而不活泼,轻易不肯交出桑葚。

③红到发紫的桑葚一碰就落。瓜熟,蒂落。红色的桑葚有着吸引人的本事,但事实上它并未完全成熟,极酸。紫黑的桑葚则会馈赠给你甜美。即便落到地面,也要毫不犹豫地拾起来,吹一口风,趁机塞入口中。

④这是对桑葚的尊重。

⑤在我们乡下,用嘴吹一吹,是一种比梧桐树还高的礼节。孩子跑着摔了,爬起,母亲对着他的膝盖吹一吹。一吹,就好了。风沙迷了眼,睁不开,恋人对着他的眼睛吹一吹。一吹,就好了。夜里走路,被突然出没的野兔吓着,老人对着他的额头吹一吹。一吹,就好了。

⑥现在,对着一颗落地又被捡起来的桑葚吹一吹。一吹,也就好了。

⑦桑叶给蚕吃。蚕结了茧,茧变成丝,丝织成衣,衣穿在身。所以人穿衣,就等于是穿着桑叶。桑葚是蚕节省下来,留给儿童的礼物。我吃叶子,你吃果实。桑葚在乡下,不过是孩子们的小零嘴,不是什么需要特别郑重的东西。桑田有主,桑葚却是谁家小孩都可以随意去吃的。它算不上“水果”。甚至都算不上什么“果”。但是这样反而使桑葚真正成为桑葚——吃也可,不吃也可,摘也可,不摘也可,落也可,不落也可。

⑧五月底的桑葚与桃子、李子、杨梅、枇杷、杏子一起成熟。不同地方的桃子、李子、杨梅、枇杷、杏子,熟得有早有晚:桃花溪南边的先熟,大山垅的还没有熟;大山垅的熟了,黄村张的还没有熟;黄村张的熟了,三亩畈的还没有熟。于是,来自村庄四面八方的孩子,总是会在教室里交流他们一路采集到的果实。于是,孩子们对这个村庄四面八方的果树都了然于胸。

⑨总是要等到实在没有什么好吃的了,他们才会钻进桑林。

⑩桑葚有一枝柄。海棠、樱桃也有柄。枇杷也有柄。枇杷柄毛茸茸,不能吃。桑葚柄可吃。有一年五月廿四,我在苏州采桑葚。一群中年人模拟儿童“呼啦”一声钻进桑林。钻进桑林之前,一人发了一个空的饭盒。钻出桑林的时候,每个人的饭盒都是满满的。我手上,依旧是一个空饭盒。别人很惊讶:你怎么不摘?

我摘了呀。摘一颗,就塞一颗入口中,十分快活。岂是饭盒可比!

又听我说到,紫黑的桑葚集满一掌,一并入口中大嚼,甚美。众皆无法想象。我又说,紫黑的桑葚集满一掌,夹一粒红色酸果,味道也甚好。紫黑的桑葚集满一掌,夹两粒红色酸果,味道也不错。

众皆茫然。而我独醉矣。桑葚紫色汁液落到衣服上,洗不掉。那天桑林里钻进钻出,居然一点紫色也没有染上衣服,倒有些遗憾。桑,即故乡也。

22.第①段两个加点的短语各是从哪个角度描写桑葚的?说说这两个词语的妙处。(3分)

23.请从修辞的角度,赏析下面的句子。(3分)

桑林也就仪仗整齐,团结紧张严肃而不活泼,轻易不肯交出桑葚。

24.第段画线句“那天桑林里钻进钻出,居然一点紫色也没有染上衣服,倒有些遗憾”,这本是好事,作者为什么说“倒有些遗憾”?(3分)

25.请用自己的语言概括本文的主旨。(3分)

四、作文(50分)

26.阅读下面的文字,按要求作文。(50分)

爱如同温暖的阳光,洒遍世界的每一个角落。因为有爱,所以感动;因为感动,所以我们心存感恩。

请回忆你生活中所经历过的种种感动,以“感恩”或“感动”为话题,写一篇不少于600字的文章。题目自拟,文体不限,要有真情实感。文中不得出现真实的人名、地名、校名。

参考答案

1.解析:

B A项,“褶”应读“zhě”;C项,“劫”应读“jié”;D项,“狩”应读“shòu”。

2.解析:

C A项,“肆无忌弹”应为“肆无忌惮”;B项,“海枯石滥”应为“海枯石烂”;D项,“消声匿迹”应为“销声匿迹”。

3.解析:

D A项,“络绎不绝”形容(人、马、车、船等)前后相接,连续不断。用在此处与语境不符。B项,“目空一切”指一切都不放在眼里,形容骄傲自大,什么都看不起。属于贬义词,此处是褒贬误用。C项,“震耳欲聋”指耳朵都快震聋了,形容声音很大。用在此处与语境不符。D项,“家喻户晓”意为每家每户都知道。符合语境,使用正确。

4.解析:

D 语序不当,应为“开发、设计、建造”。

5.C

6.解析:

A “风”是各地方的民歌民谣;“雅”是正统的宫廷乐歌,用于宴会的典礼;“颂”是祭祀乐歌,用于宫廷宗庙祭祀。

7.(1)胡为乎中露 (2)一日不见

(3)蒹葭苍苍 白露为霜

(4)气蒸云梦泽 波撼岳阳城

(5)凄神寒骨 悄怆幽邃

8.和谐(意思对即可,2分)

9.示例:同学们,刚才双方的辩论都十分精彩。“和而不同”是面对不同见解时的一份平和与豁达,是与人意见相左时的理解与尊重。因此说,“和而不同”既适用于修身养性,也适用于社会交往。

10.①教儿子做人的道理;②在艺术方面对儿子进行指导;③对儿子的生活进行了有益的指导(对儿子的坏习惯进行严厉的批评)。(意思对即可)

11.略。

12.C

13.抒发了诗人对友人的依依不舍之情,表现了诗人乐观豁达的人生态度。(意思对即可)

14.语言形象而凝练,饱含深情而富含哲理。自古以来,写离别的诗作大多情感悲伤,基调低沉,而这两句诗则全无伤感之情,写得昂扬乐观,能给友人以安慰和鼓励,这种对待离别的积极态度值得称道。

15.(1)同“邀”,邀请。(2)打算,计划。(3)大约。(4)逆流而上。

16.(1)

(他们)问现在是什么朝代,竟然不知道有过汉朝,更不必说魏晋了。(2分)

(2)桃树大约有上千棵,在道路两旁像锦绣织成的篷帐,花瓣堆积在地上有一寸多高,泉水汩汩地流淌。(2分)

17.(1)忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树。(1分)

(2)缘溪行。(1分)

18.险要、地形复杂。(2分)这一特点刚好印证了甲文中的“遂迷,不复得路”。(2分)

【参考译文】

[乙]

第二天,经过桃源县,到了绿萝山下。山峰极多,非常直立陡峭。到了白马雪涛处,(因为)上面有怪石,(所以)船上的人都蹲坐在船中(不敢起身)。(船)停泊在溪水旁,(我)和其他人步行进入桃花源。到了桃花源洞口,桃树大约有上千棵,在道路两旁像锦绣织成的篷帐,花瓣堆积在地上有一寸多高,泉水汩汩地流淌。逆流向上寻找源头,越走越高。石头被泉水侵蚀,都像峭壁一样。

19.解析:

本题考查筛选信息。依据“对于那些感染上这个病的患者来说,痛苦地死去几乎是无法避免的,黑死病几乎没有任何治愈的可能”可知,黑死病致死率极高;依据“这座岛很快就布满了瘟疫”“一年以后,从爱尔兰、挪威到维尔茨堡、维也纳的广大地区都变成了黑死病流行区域”“1894年,我国广东、香港一带出现的黑死病,传播范围也很广”等语句可知,黑死病传播速度极快,传播面积广大,对人类的生命构成极大威胁。

【答案】

①传播速度极快;②传播面积广大;③致死率极高(或“对人类的生命构成极大威胁”)。(一点1分,共3分)

20.解析:

本题考查辨析说明方法。(1)句运用“1/3”“5%”等具体数字,并进行数据间的比较,是运用了列数字、作比较的说明方法。(2)句根据“以英国为例”可以判断运用了举例子的说明方法。

【答案】

(1)运用列数字和作比较的说明方法。(2)运用举例子的说明方法。

21.解析:

本题考查对文章内容的理解和分析。结合“它沉重打击了欧洲的封建制度,加快了封建农奴制解体的步伐,推进了欧洲社会的转型”“不仅如此,黑死病还加速了欧洲医疗卫生事业向近代化转变,严重地冲击了基督教在欧洲人心目中的地位,促进了理性意识的萌发,在一定程度上为日后的宗教改革和文艺复兴埋下了伏笔”等句子可以看出,一场疫情有可能对社会有积极的推动作用。

【答案】

示例:任何事情都是双刃剑,疫情也是如此,它有可能推动落后的医疗事业的转型。

(言之有理即可)

22.解析:

本题考查对描写方法的理解。一般来说,为了生动形象地描写景物,作者往往会调动人的各种感官——视觉、嗅觉、听觉、味觉、触觉等,从景物的色、形、声、味等方面进行描绘,从而突出景物的特点,给人留下深刻的印象。文章第①段中的“红得发紫”是从视觉角度描写桑葚的颜色,形象地写出桑葚给人以视觉的享受;“甜到忧伤”是从味觉角度描写桑葚,重点强调桑葚的味道甜,同时用“忧伤”来形容桑葚甜美到无法用语言来形容,从而给读者以想象的空间。

【答案】

“红得发紫”从视觉角度描写,“甜到忧伤”从味觉角度描写。(1分)“红得发紫”表明桑葚已完全成熟,视觉形象美丽;(1分)“甜到忧伤”强调桑葚的味道甜到了无法用语言形容的地步,用“忧伤”一词激发读者的想象,读来令人垂涎。(1分)

23.解析:

赏析句子时,要结合具体语境灵活作答。通常解题思路是:先写出句子所用修辞手法,然后结合具体语境进行分析,最后写出表达效果。语句“桑林也就仪仗整齐,团结紧张严肃而不活泼,轻易不肯交出桑葚”运用“仪仗整齐”“团结紧张严肃而不活泼”“交出”等词语,将桑林当作人来写,赋予其人的情态,运用了拟人的修辞手法,生动形象地写出了桑林的茂盛,桑叶的繁盛,更加突出了采摘桑葚的自然之趣。据此理解分析作答即可。

【答案】

运用拟人的修辞手法,(1分)“仪仗整齐”“团结紧张严肃而不活泼”活画出了桑林的形象、情态;(1分)“轻易不肯交出桑葚”生动形象地写出了桑林不喜欢人们一本正经摘桑葚的情形。

(1分)

24.解析:

本题考查对重点语句的理解。答题时,不要浮于语句的表面意思,一般要结合语境,联系上下文,紧扣文章中心分析其深层意思。结合文章末句“桑,即故乡也”可知,作者采摘桑葚、吃桑葚,并不只是为了享受美味,更多的是想找回儿时的美好感觉,寻回故乡的味道。而自己的衣服上少了儿时采摘桑葚时被紫色染上衣服的情况,就感觉少了故乡的色彩和味道。因而觉得“遗憾”。

【答案】

文章最后说“桑,即故乡也”,可见作者在桑林里钻进钻出,并不单单是为了摘桑葚、吃桑葚,而是想找回儿时的美好感觉,寻回故乡的味道;(1分)儿时在故乡吃桑葚时被桑葚的紫色染上衣服,是最平常的事,而现在作者想“染上衣服”,是想带着故乡的色彩和味道回家,可是却未能如愿,自然“有些遗憾”。(2分)

25.解析:

本题考查概括文章主旨的能力。文学作品主旨的归纳,要在整体感知文章内容的基础上,通过对人物的言谈举止及人物之间的关系的分析,领会作者的写作意图作答。本文叙写了儿时采摘桑葚、吃桑葚的情境与现在采摘桑葚、吃桑葚的情形;本文表达的情感既有对桑葚的喜爱之情,也有作者对过去美好生活的怀念和对故乡的思念之情。

【答案】

本文通过儿时和现在摘桑葚、吃桑葚的情境的对比,(1分)表现了“我”对桑葚的喜爱之情。(1分)通过描写儿时有关桑葚的美好回忆,表达了“我”对童年生活的怀念,对故乡的思念之情。(1分)

26.略。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读