第29课 改革开放以来的巨大成就 课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 第29课 改革开放以来的巨大成就 课件(共32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-01-19 15:32:45 | ||

图片预览

文档简介

第十单元 复兴与崛起:

中华人民共和国的成立和社会主义革命和建设

第29课 改革开放以来的巨大成就

普通高中历史教科书必修《中外历史纲要(上)》

认识邓小平理论对建设中国特色社会主义的重要指导意义;认识“三个代表”重要思想是加强和改进党的建设、推进我国社会主义自我完善和发展的强大理论武器;认识科学发展观是马克思主义关于发展的世界观和方法论的集中体现;认识中国特色社会主义进入新时代的重大意义,认清我国发展新的历史方位;认识习近平新时代中国特色社会主义思想是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南;形成对中国特色社会主义道路、理论体系、制度、文化的形成过程及意义的系统认识。

课程标准与学习内容:

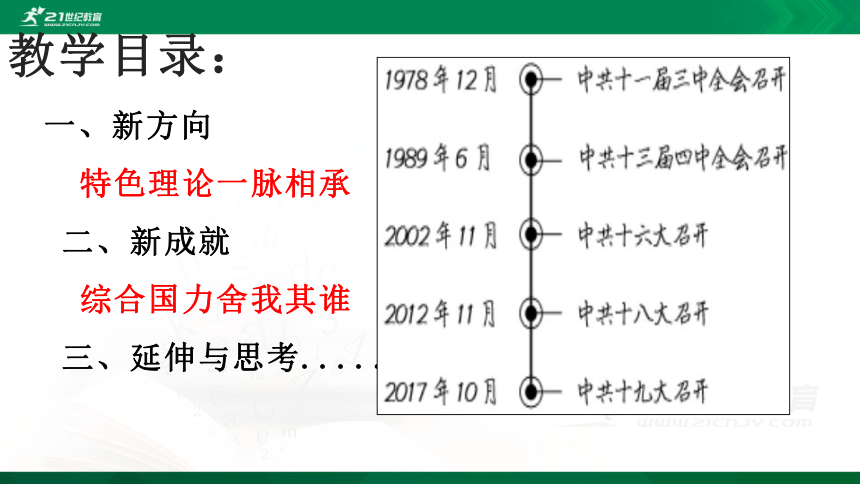

教学目录:

一、新方向

特色理论一脉相承

二、新成就

综合国力舍我其谁

三、延伸与思考......

(一)中国特色社会主义理论体系形成与发展

1.邓小平理论

(1)1978年中共十一届三中全会以来,以邓小平为主要代表的中国共产党人,总结新中国成立以来正反两方面的经验,解放思想,实事求是,实现全党工作中心向经济建设的转移,实行改革开放,开辟了社会主义事业发展的新时期。

(2)逐步形成了建设中国特色社会主义的路线、方针、政策,阐明了在中国建设社会主义、巩固和发展社会主义的基本问题,创立了邓小平理论。邓小平理论引导着我国社会主义现代化事业不断前进。

一、新方向 :特色理论一脉相承

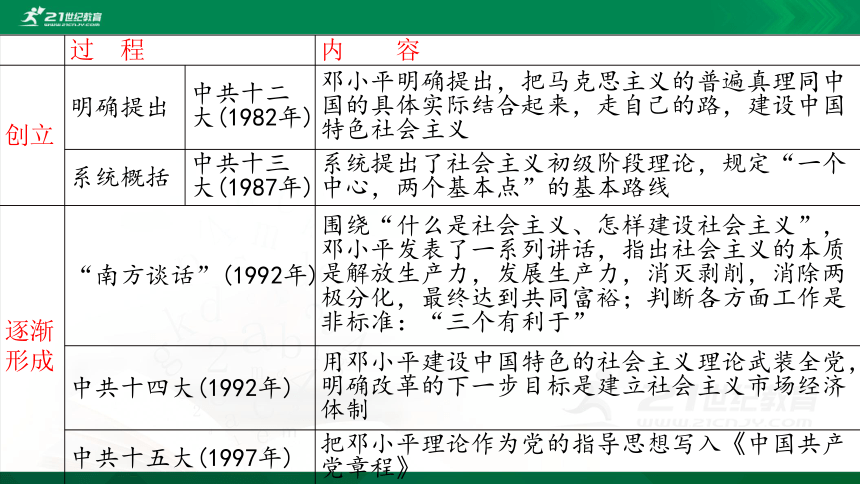

过 程

内 容

创立

明确提出

中共十二大(1982年)

邓小平明确提出,把马克思主义的普遍真理同中国的具体实际结合起来,走自己的路,建设中国特色社会主义

系统概括

中共十三大(1987年)

系统提出了社会主义初级阶段理论,规定“一个中心,两个基本点”的基本路线

逐渐形成

“南方谈话”(1992年)

围绕“什么是社会主义、怎样建设社会主义”,邓小平发表了一系列讲话,指出社会主义的本质是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕;判断各方面工作是非标准:“三个有利于”

中共十四大(1992年)

用邓小平建设中国特色的社会主义理论武装全党,明确改革的下一步目标是建立社会主义市场经济体制

中共十五大(1997年)

把邓小平理论作为党的指导思想写入《中国共产党章程》

我们的现代化建设,必须从中国的实际出发……把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来,走自己的道路,建设有中国特色的社会主义,这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。——邓小平在中共十二大上的讲话

计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别,计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场,计划和市场都是经济手段。社会主义的本质是解放生产力。——邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》

邓小平模式,作为中国现代化的第六次政治选择,是毛泽东模式的改良型,一方面,它具有市场经济的现代化导向性,这是邓小平模式与毛泽东模式最大的区别,另一方面,它继承了毛泽东模式原有的强大政治资源,通过一个强大的有社会广泛基础的执政党,以实现市场经济发展过程中的政治稳定,保持着强大的政治整合力。因此它在政治类型学上可以归结为“后全能主义型的新权威主义”发展模式。——萧功秦《二十世纪中国的六次政治选择——从清末新政到当代改革开放》

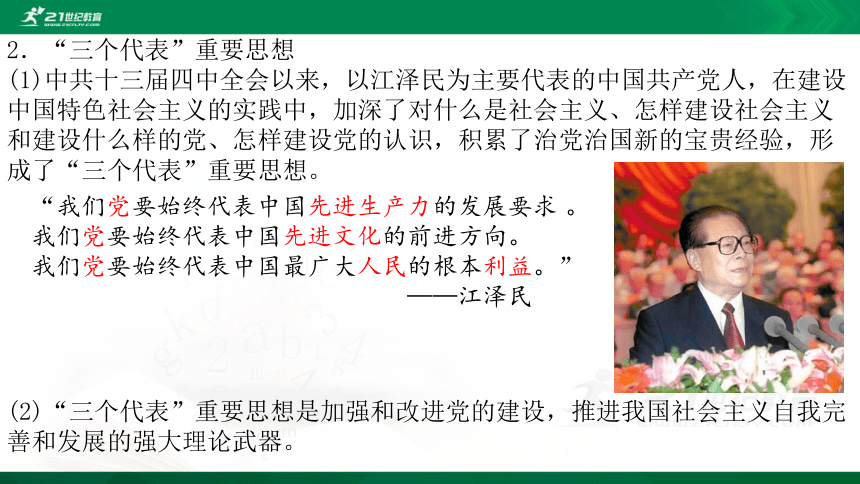

2.“三个代表”重要思想

(1)中共十三届四中全会以来,以江泽民为主要代表的中国共产党人,在建设中国特色社会主义的实践中,加深了对什么是社会主义、怎样建设社会主义和建设什么样的党、怎样建设党的认识,积累了治党治国新的宝贵经验,形成了“三个代表”重要思想。

(2)“三个代表”重要思想是加强和改进党的建设,推进我国社会主义自我完善和发展的强大理论武器。

“我们党要始终代表中国先进生产力的发展要求?。

我们党要始终代表中国先进文化的前进方向。

我们党要始终代表中国最广大人民的根本利益。”

——江泽民

3.科学发展观

(1)中共十六大以来,以胡锦涛为主要代表的中国共产党人,根据新的发展要求,深刻认识和回答了新形势下实现什么样的发展、怎样发展等重大问题,形成了以人为本、全面协调可持续发展的科学发展观。

(2)科学发展观是马克思主义关于发展的世界观和方法论的集中体现。

4.新时代中国特色社会主义思想

(1)中共十八大和十九大以来,以习近平同志为主要代表的中国共产党人,从理论和实践结合上系统回答了新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义这个重大时代课题,创立了习近平新时代中国特色社会主义思想,作出了在现阶段我国社会的主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾的判断。

(2)坚持以人民为中心,以新发展理念引领经济发展,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,决胜全面建成小康社会,开启全面建设社会主义现代化国家新征程,实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦,开辟了中国特色社会主义新境界。

(3)习近平新时代中国特色社会主义思想是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的继承和发展,是马克思主义中国化最新成果,是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分,是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南,必须长期坚持并不断发展。

“中国特色社会主义道路”蕴涵着中国共产党人和中国广大人民群众开拓创新的实践精神、强烈的历史使命感、对优秀传统文化的自信精神以及中国共产党的远大理想,中国道路的这些精神特质从不同方面发力,促使“道路自信”得以生成。

——《习近平关于中国道路精神特质的当代审视》

5.《中华人民共和国宪法修正案》

(1)2018年,中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第一次会议表决通过了《中华人民共和国宪法修正案》。

(2)把党的十九大确定的重大理论观点和重大方针政策,特别是习近平新时代中国特色社会主义思想载入国家根本法,体现党和国家事业发展的新成就、新经验、新要求,在总体保持宪法的连续性、稳定性、权威性的基础上推动宪法与时俱进、完善发展。

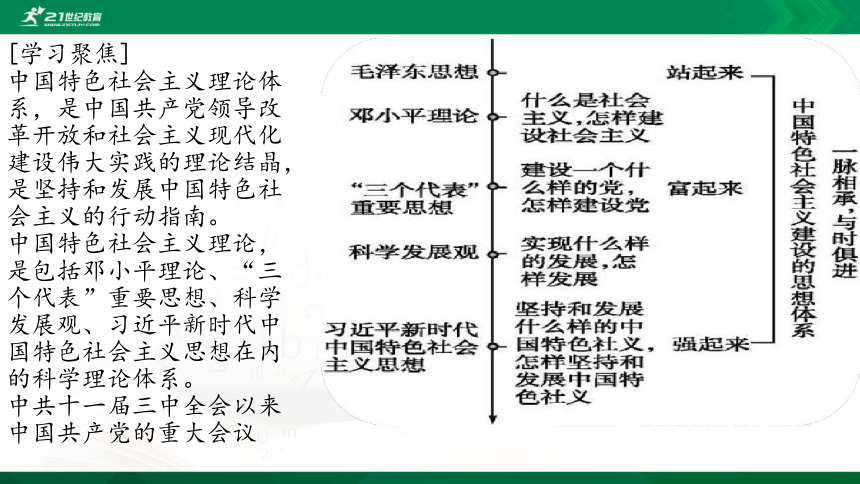

[学习聚焦]

中国特色社会主义理论体系,是中国共产党领导改革开放和社会主义现代化建设伟大实践的理论结晶,是坚持和发展中国特色社会主义的行动指南。

中国特色社会主义理论,是包括邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想在内的科学理论体系。

中共十一届三中全会以来中国共产党的重大会议

(一)综合国力不断提升

1.中国基础设施建设在众多领域走在世界前列

(1)高速铁路,高速公路都居世界第一。新一代高铁技术、特高压输变电技术、“神威·太湖之光”超级计算机、光量子计算机、蛟龙号载人深潜器、载人航天和探月工程、国产大飞机C919、世界最大射电望远镜FAST(天眼)等,都展示了中国自主研发和制造的实力。

(2)中国移动通信技术实现了4G同步、5G引领跨越的快速发展。移动支付走在世界前列。

(3)以港口机械装备全自动化、物流全自动分拣流水线等为代表的人工智能,助推中国在新一轮科技革命和产业变革中实现弯道超车。

二、新成就:综合国力舍我其谁

高铁开通增强了中心城市的经济集聚,使经济要素由沿途地级市向中心城市转移。这种高铁的“虹吸效应”主要发生在东部地区以及第二、第三产业上,而对中西部地区和第一产业的影响并不明显。但在公路建设上则能弥补这一不足,特别是县级公路,户户通水泥小公路或便民道则对“三农”帮助比较大,有利于中西部地区城乡协调发展。

——张克中、陶东杰《交通基础设施对经济分布的效应》

由于“文化大革命”的破坏,以及“两个凡是”的束缚,毫不夸张地说,这个时期是现代中国社会价值观念“由废到立”的过程。“时间就是金钱,效率就是生命”“学好数理化,走遍天下都不怕”“摸着石头过河”等等,都是在我国改革开放初期喊得非常火热的口号,这从某些侧面也反映了当时中国社会的价值趋向,并且这样的趋向在改革开放的实践中表现出来,时至今日余波未休。众所周知,发展生产力不仅仅要从制度层面去改革,也要从技术层面提供物质基础与智力支持。与此同时,以经济效益作为社会发展的目标,其评判标准相对简单,易于被希望通过努力而改善自身生活现状的普通老百姓所接受。

——曹明《建国以来中国社会主流价值观念形成和发展的四个阶段》

2.国民素质和社会文明程度显著提高

(1)全面建成小康社会,不仅要国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番,更要国民素质和社会文明程度显著提高。这就要求物质文明和精神文明“两手抓,两手都要硬”,为奋进的中国提供强大的精神力量。

(2)在全社会弘扬社会主义核心价值观,构筑共同的思想道德基础。

3.文化产业持续发力,并加快走出去的步伐

(1)中共十八大以来,文化产业持续发力,公共文化服务面向基层,均等化、标准化水平明显提升。

(2)文化创作弘扬中华优秀传统文化。电视剧数量和图书出版量稳居世界第一。电影票房连创新高,文学艺术唱响主旋律,媒体融合深度发展。

(3)中国文化加快走出去步伐,推动文明互鉴,传播中国好声音。

4.国防和军队改革取得历史性突破

(1)国防和军队改革,形成军委管总、战区主战、军种主建新格局,人民军队组织架构和力量体系实现革命性重塑。

(2)中国人民解放军整体实力跃升,向着世界一流军队迈进。

(3)解放军坚决维护国家主权、安全、发展利益。划设东海防空识别区,执行钓鱼岛维权斗争、南海常态化战斗巡航,有效进行海上维权、反恐维稳、抢险救灾、国际维和、亚丁湾护航、人道主义救援等重大任务。

武器装备加速发展,军事斗争准备取得重大进展。

在新时代的征程上,在实现中华民族伟大复兴的奋斗中,建设强大的人民海军的任务从来没有像今天这样紧迫。要深入贯彻新时代党的强军思想,坚持政治建军、改革强军、科技兴军、依法治军,坚定不移加快海军现代化进程,善于创新,勇于超越,努力把人民海军全面建成世界一流海军。

——习近平 2018年4月12日

(二)国际影响力不断扩大

1.发展新型国际关系

(1)改革开放以来,中国遵循和平发展理念,全方位开展对外交往,积极参与国际事务,努力为全面建设小康社会争取良好的国际环境和周边环境,外交工作取得令人瞩目的成就。

(2)中共十八大以来,中国推动建设相互尊重、公平公正、合作共赢为核心的新型国际关系。

(3)中国积极发展全球伙伴关系,扩大同各国的利益交汇点,推动大国协调和合作构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架,按照“亲、诚、惠、容”的理念,深化同周边国家关系。

(4)对非洲关系提出“真、实、亲、诚”原则,形成中国与非洲国家休戚与共、共同发展、文明互鉴的友好合作关系。

(5)中国同欧洲、拉美的关系也在相互增进了解和合作中展开新的画卷。

多边外交是一种与双边外交相互补充的外交战略……三个以上国家的互动与双边互动相比保守秘密的难度要大得多,因此多边协议的制定和实施比双边协定更加具有透明性,更易于为国际舆论所监督……参与多边外交的各方,其具体利益可能有较大的差异,但它们的利益总有一个交汇点……多边外交的开展要求一个国家克制、甚至放弃某些领域内的单边或双边的利益考量,侧重于有互动关系的多边共同的利益标准……新中国成立之初就开始涉足多边外交舞台,但在很长时期内由于对多边外交的认识的局限,对多边外交的参与是有限的……20世纪70年代末以后,特别是冷战结束后,中国的多边外交逐渐活跃起来。中国不仅积极参与多边外交,还成为了多边外交的积极倡议国和主持国。

——王明进《中国对多边外交的认识及参与》

改革开放以来,全方位开展对外交往

1.中国积极发展全球伙伴关系,扩大同各国的利益交汇点,推进大国协调合作,构建总体稳定、均衡的大国关系框架。

2.按照“亲、诚、惠、容”的理念,深化同周边国家关系。

3.中国提出“真、实、亲、诚”原则,形成与非洲国家休戚与共、共同发展、文明共鉴的友好合作关系。

4.中国同欧洲、拉美也在相互增进了解和合作中展开新的画卷。

5.中国正从经济全球化的积极参与者变成更具影响力和作用力推动者。坚持和平发展道路,推动构建人类命运共同体,为世界和平与发展提供中国方案。

(1)中国作为联合国安理会常任理事国之一,倡导和平共处五项原则,支持联合国在国际事务中发挥核心作用。

(2)中国积极促进全球治理体系改革与完善,推动《巴黎协定》生效。

(3)中国倡导设立的亚洲基础设施投资银行,成为国际金融体系的有益补充。

(4)中国倡议的“共商、共建、共享”的“一带一路”国际合作理念,被写入联合国决议和亚太经合组织领导人宣言等重要国际文件。

3.为世界和平与发展提供中国方案

(1)“共商、共建、共享”是中国倡议的“一带一路”国际合作的核心理论,是各方推动“一带一路”的重要共识,被写入联合国决议和亚太经合组织领导人宣言等重要国际文件。

(2)中国正从经济全球化的积极参与者变成更具有影响力和作用力的推动者。中国坚持和平发展道路,推动构建人类命运共同体,为世界和平与发展提供中国方案。

近年来,苏州中涛纺织有限公司以俄罗斯、白俄罗斯以及乌克兰等俄语区国家为主要贸易对象,对外贸易额逐年增长。在俄罗斯市场中,中涛纺织生产的工装、劳保服、迷彩服系列面料大受欢迎。中涛纺织继续以盛泽面料基地为依托,进一步拓展“一带一路”沿线国家的市场份额。

——《盛泽:在“一带一路”上打造新引擎》

新时期外交政策的调整,国际影响力不断扩大

材料一 中国的对外政策是独立自主的,是真正的不结盟。中国不打美国牌,也不打苏联牌,中国也不允许别人打中国牌。中国对外政策的目标是争取世界和平。在争取和平的前提下,一心一意搞现代化建设,发展自己的国家,建设具有中国特色的社会主义。

——邓小平

材料二 社会主义中国应该用实践向世界表明,中国反对霸权主义、强权政治,永不称霸。中国是维护世界和平的坚定力量。

——邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》

(1)根据材料一,指出邓小平关于新时期外交政策的内容及主要目的。

提示:我国新时期的主要外交政策是继续在独立自主的基础上推行和平外交、不结盟政策;主要目的是维护世界和平,促进祖国统一,服务于社会主义现代化建设。

(2)材料二表明新时期我国外交的什么特点?

提示:反对霸权主义、强权政治,永不称霸。

英国史学家尼尔·弗格森曾撰文指出,随着中国力量的日益强大以及美国地位的逐渐削弱,有两件事很可能会发生:其一,中国将充分利用其日益增长的影响力,重塑国际体系的规则制度,以更好地满足其利益需要;其二,这个体系中的其他国家——尤其是那些正在走下坡路的霸主——将把中国看作一个日益严峻的威胁。现实主义者预测,事态如此发展下去,将出现紧张、不信任和冲突这类权力转移过程中的典型现象。

——约翰·伊肯伯里《中国崛起与西方世界的未来:自由体系能否继续维持?》

三、延伸与思考......

当代西方学者所谓的“修昔底德陷阱”:一个新兴(崛起)大国必然挑战既有(守成)大国,后者也会主动应对这种威胁和挑战,从而导致大国之间的战争不可避免。1980年美国军事作家赫尔曼·沃克在演讲中首次以“修昔底德陷阱”一说“隐喻”和“警示”当时的美苏冷战。2012年,美国学者格雷厄姆·艾利森将“修昔底德陷阱”用于对中美关系的“论断”和“警示”。国内学者普遍认为:在当今世界,诸多因素为跨越“修昔底德陷阱”奠定了坚实基础。

——黎海波、宋瑞芝《“修昔底德陷阱”:认识误区与战略应对》

谢谢聆听

中华人民共和国的成立和社会主义革命和建设

第29课 改革开放以来的巨大成就

普通高中历史教科书必修《中外历史纲要(上)》

认识邓小平理论对建设中国特色社会主义的重要指导意义;认识“三个代表”重要思想是加强和改进党的建设、推进我国社会主义自我完善和发展的强大理论武器;认识科学发展观是马克思主义关于发展的世界观和方法论的集中体现;认识中国特色社会主义进入新时代的重大意义,认清我国发展新的历史方位;认识习近平新时代中国特色社会主义思想是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南;形成对中国特色社会主义道路、理论体系、制度、文化的形成过程及意义的系统认识。

课程标准与学习内容:

教学目录:

一、新方向

特色理论一脉相承

二、新成就

综合国力舍我其谁

三、延伸与思考......

(一)中国特色社会主义理论体系形成与发展

1.邓小平理论

(1)1978年中共十一届三中全会以来,以邓小平为主要代表的中国共产党人,总结新中国成立以来正反两方面的经验,解放思想,实事求是,实现全党工作中心向经济建设的转移,实行改革开放,开辟了社会主义事业发展的新时期。

(2)逐步形成了建设中国特色社会主义的路线、方针、政策,阐明了在中国建设社会主义、巩固和发展社会主义的基本问题,创立了邓小平理论。邓小平理论引导着我国社会主义现代化事业不断前进。

一、新方向 :特色理论一脉相承

过 程

内 容

创立

明确提出

中共十二大(1982年)

邓小平明确提出,把马克思主义的普遍真理同中国的具体实际结合起来,走自己的路,建设中国特色社会主义

系统概括

中共十三大(1987年)

系统提出了社会主义初级阶段理论,规定“一个中心,两个基本点”的基本路线

逐渐形成

“南方谈话”(1992年)

围绕“什么是社会主义、怎样建设社会主义”,邓小平发表了一系列讲话,指出社会主义的本质是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕;判断各方面工作是非标准:“三个有利于”

中共十四大(1992年)

用邓小平建设中国特色的社会主义理论武装全党,明确改革的下一步目标是建立社会主义市场经济体制

中共十五大(1997年)

把邓小平理论作为党的指导思想写入《中国共产党章程》

我们的现代化建设,必须从中国的实际出发……把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来,走自己的道路,建设有中国特色的社会主义,这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。——邓小平在中共十二大上的讲话

计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别,计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场,计划和市场都是经济手段。社会主义的本质是解放生产力。——邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》

邓小平模式,作为中国现代化的第六次政治选择,是毛泽东模式的改良型,一方面,它具有市场经济的现代化导向性,这是邓小平模式与毛泽东模式最大的区别,另一方面,它继承了毛泽东模式原有的强大政治资源,通过一个强大的有社会广泛基础的执政党,以实现市场经济发展过程中的政治稳定,保持着强大的政治整合力。因此它在政治类型学上可以归结为“后全能主义型的新权威主义”发展模式。——萧功秦《二十世纪中国的六次政治选择——从清末新政到当代改革开放》

2.“三个代表”重要思想

(1)中共十三届四中全会以来,以江泽民为主要代表的中国共产党人,在建设中国特色社会主义的实践中,加深了对什么是社会主义、怎样建设社会主义和建设什么样的党、怎样建设党的认识,积累了治党治国新的宝贵经验,形成了“三个代表”重要思想。

(2)“三个代表”重要思想是加强和改进党的建设,推进我国社会主义自我完善和发展的强大理论武器。

“我们党要始终代表中国先进生产力的发展要求?。

我们党要始终代表中国先进文化的前进方向。

我们党要始终代表中国最广大人民的根本利益。”

——江泽民

3.科学发展观

(1)中共十六大以来,以胡锦涛为主要代表的中国共产党人,根据新的发展要求,深刻认识和回答了新形势下实现什么样的发展、怎样发展等重大问题,形成了以人为本、全面协调可持续发展的科学发展观。

(2)科学发展观是马克思主义关于发展的世界观和方法论的集中体现。

4.新时代中国特色社会主义思想

(1)中共十八大和十九大以来,以习近平同志为主要代表的中国共产党人,从理论和实践结合上系统回答了新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义这个重大时代课题,创立了习近平新时代中国特色社会主义思想,作出了在现阶段我国社会的主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾的判断。

(2)坚持以人民为中心,以新发展理念引领经济发展,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,决胜全面建成小康社会,开启全面建设社会主义现代化国家新征程,实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦,开辟了中国特色社会主义新境界。

(3)习近平新时代中国特色社会主义思想是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的继承和发展,是马克思主义中国化最新成果,是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分,是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南,必须长期坚持并不断发展。

“中国特色社会主义道路”蕴涵着中国共产党人和中国广大人民群众开拓创新的实践精神、强烈的历史使命感、对优秀传统文化的自信精神以及中国共产党的远大理想,中国道路的这些精神特质从不同方面发力,促使“道路自信”得以生成。

——《习近平关于中国道路精神特质的当代审视》

5.《中华人民共和国宪法修正案》

(1)2018年,中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第一次会议表决通过了《中华人民共和国宪法修正案》。

(2)把党的十九大确定的重大理论观点和重大方针政策,特别是习近平新时代中国特色社会主义思想载入国家根本法,体现党和国家事业发展的新成就、新经验、新要求,在总体保持宪法的连续性、稳定性、权威性的基础上推动宪法与时俱进、完善发展。

[学习聚焦]

中国特色社会主义理论体系,是中国共产党领导改革开放和社会主义现代化建设伟大实践的理论结晶,是坚持和发展中国特色社会主义的行动指南。

中国特色社会主义理论,是包括邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想在内的科学理论体系。

中共十一届三中全会以来中国共产党的重大会议

(一)综合国力不断提升

1.中国基础设施建设在众多领域走在世界前列

(1)高速铁路,高速公路都居世界第一。新一代高铁技术、特高压输变电技术、“神威·太湖之光”超级计算机、光量子计算机、蛟龙号载人深潜器、载人航天和探月工程、国产大飞机C919、世界最大射电望远镜FAST(天眼)等,都展示了中国自主研发和制造的实力。

(2)中国移动通信技术实现了4G同步、5G引领跨越的快速发展。移动支付走在世界前列。

(3)以港口机械装备全自动化、物流全自动分拣流水线等为代表的人工智能,助推中国在新一轮科技革命和产业变革中实现弯道超车。

二、新成就:综合国力舍我其谁

高铁开通增强了中心城市的经济集聚,使经济要素由沿途地级市向中心城市转移。这种高铁的“虹吸效应”主要发生在东部地区以及第二、第三产业上,而对中西部地区和第一产业的影响并不明显。但在公路建设上则能弥补这一不足,特别是县级公路,户户通水泥小公路或便民道则对“三农”帮助比较大,有利于中西部地区城乡协调发展。

——张克中、陶东杰《交通基础设施对经济分布的效应》

由于“文化大革命”的破坏,以及“两个凡是”的束缚,毫不夸张地说,这个时期是现代中国社会价值观念“由废到立”的过程。“时间就是金钱,效率就是生命”“学好数理化,走遍天下都不怕”“摸着石头过河”等等,都是在我国改革开放初期喊得非常火热的口号,这从某些侧面也反映了当时中国社会的价值趋向,并且这样的趋向在改革开放的实践中表现出来,时至今日余波未休。众所周知,发展生产力不仅仅要从制度层面去改革,也要从技术层面提供物质基础与智力支持。与此同时,以经济效益作为社会发展的目标,其评判标准相对简单,易于被希望通过努力而改善自身生活现状的普通老百姓所接受。

——曹明《建国以来中国社会主流价值观念形成和发展的四个阶段》

2.国民素质和社会文明程度显著提高

(1)全面建成小康社会,不仅要国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番,更要国民素质和社会文明程度显著提高。这就要求物质文明和精神文明“两手抓,两手都要硬”,为奋进的中国提供强大的精神力量。

(2)在全社会弘扬社会主义核心价值观,构筑共同的思想道德基础。

3.文化产业持续发力,并加快走出去的步伐

(1)中共十八大以来,文化产业持续发力,公共文化服务面向基层,均等化、标准化水平明显提升。

(2)文化创作弘扬中华优秀传统文化。电视剧数量和图书出版量稳居世界第一。电影票房连创新高,文学艺术唱响主旋律,媒体融合深度发展。

(3)中国文化加快走出去步伐,推动文明互鉴,传播中国好声音。

4.国防和军队改革取得历史性突破

(1)国防和军队改革,形成军委管总、战区主战、军种主建新格局,人民军队组织架构和力量体系实现革命性重塑。

(2)中国人民解放军整体实力跃升,向着世界一流军队迈进。

(3)解放军坚决维护国家主权、安全、发展利益。划设东海防空识别区,执行钓鱼岛维权斗争、南海常态化战斗巡航,有效进行海上维权、反恐维稳、抢险救灾、国际维和、亚丁湾护航、人道主义救援等重大任务。

武器装备加速发展,军事斗争准备取得重大进展。

在新时代的征程上,在实现中华民族伟大复兴的奋斗中,建设强大的人民海军的任务从来没有像今天这样紧迫。要深入贯彻新时代党的强军思想,坚持政治建军、改革强军、科技兴军、依法治军,坚定不移加快海军现代化进程,善于创新,勇于超越,努力把人民海军全面建成世界一流海军。

——习近平 2018年4月12日

(二)国际影响力不断扩大

1.发展新型国际关系

(1)改革开放以来,中国遵循和平发展理念,全方位开展对外交往,积极参与国际事务,努力为全面建设小康社会争取良好的国际环境和周边环境,外交工作取得令人瞩目的成就。

(2)中共十八大以来,中国推动建设相互尊重、公平公正、合作共赢为核心的新型国际关系。

(3)中国积极发展全球伙伴关系,扩大同各国的利益交汇点,推动大国协调和合作构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架,按照“亲、诚、惠、容”的理念,深化同周边国家关系。

(4)对非洲关系提出“真、实、亲、诚”原则,形成中国与非洲国家休戚与共、共同发展、文明互鉴的友好合作关系。

(5)中国同欧洲、拉美的关系也在相互增进了解和合作中展开新的画卷。

多边外交是一种与双边外交相互补充的外交战略……三个以上国家的互动与双边互动相比保守秘密的难度要大得多,因此多边协议的制定和实施比双边协定更加具有透明性,更易于为国际舆论所监督……参与多边外交的各方,其具体利益可能有较大的差异,但它们的利益总有一个交汇点……多边外交的开展要求一个国家克制、甚至放弃某些领域内的单边或双边的利益考量,侧重于有互动关系的多边共同的利益标准……新中国成立之初就开始涉足多边外交舞台,但在很长时期内由于对多边外交的认识的局限,对多边外交的参与是有限的……20世纪70年代末以后,特别是冷战结束后,中国的多边外交逐渐活跃起来。中国不仅积极参与多边外交,还成为了多边外交的积极倡议国和主持国。

——王明进《中国对多边外交的认识及参与》

改革开放以来,全方位开展对外交往

1.中国积极发展全球伙伴关系,扩大同各国的利益交汇点,推进大国协调合作,构建总体稳定、均衡的大国关系框架。

2.按照“亲、诚、惠、容”的理念,深化同周边国家关系。

3.中国提出“真、实、亲、诚”原则,形成与非洲国家休戚与共、共同发展、文明共鉴的友好合作关系。

4.中国同欧洲、拉美也在相互增进了解和合作中展开新的画卷。

5.中国正从经济全球化的积极参与者变成更具影响力和作用力推动者。坚持和平发展道路,推动构建人类命运共同体,为世界和平与发展提供中国方案。

(1)中国作为联合国安理会常任理事国之一,倡导和平共处五项原则,支持联合国在国际事务中发挥核心作用。

(2)中国积极促进全球治理体系改革与完善,推动《巴黎协定》生效。

(3)中国倡导设立的亚洲基础设施投资银行,成为国际金融体系的有益补充。

(4)中国倡议的“共商、共建、共享”的“一带一路”国际合作理念,被写入联合国决议和亚太经合组织领导人宣言等重要国际文件。

3.为世界和平与发展提供中国方案

(1)“共商、共建、共享”是中国倡议的“一带一路”国际合作的核心理论,是各方推动“一带一路”的重要共识,被写入联合国决议和亚太经合组织领导人宣言等重要国际文件。

(2)中国正从经济全球化的积极参与者变成更具有影响力和作用力的推动者。中国坚持和平发展道路,推动构建人类命运共同体,为世界和平与发展提供中国方案。

近年来,苏州中涛纺织有限公司以俄罗斯、白俄罗斯以及乌克兰等俄语区国家为主要贸易对象,对外贸易额逐年增长。在俄罗斯市场中,中涛纺织生产的工装、劳保服、迷彩服系列面料大受欢迎。中涛纺织继续以盛泽面料基地为依托,进一步拓展“一带一路”沿线国家的市场份额。

——《盛泽:在“一带一路”上打造新引擎》

新时期外交政策的调整,国际影响力不断扩大

材料一 中国的对外政策是独立自主的,是真正的不结盟。中国不打美国牌,也不打苏联牌,中国也不允许别人打中国牌。中国对外政策的目标是争取世界和平。在争取和平的前提下,一心一意搞现代化建设,发展自己的国家,建设具有中国特色的社会主义。

——邓小平

材料二 社会主义中国应该用实践向世界表明,中国反对霸权主义、强权政治,永不称霸。中国是维护世界和平的坚定力量。

——邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》

(1)根据材料一,指出邓小平关于新时期外交政策的内容及主要目的。

提示:我国新时期的主要外交政策是继续在独立自主的基础上推行和平外交、不结盟政策;主要目的是维护世界和平,促进祖国统一,服务于社会主义现代化建设。

(2)材料二表明新时期我国外交的什么特点?

提示:反对霸权主义、强权政治,永不称霸。

英国史学家尼尔·弗格森曾撰文指出,随着中国力量的日益强大以及美国地位的逐渐削弱,有两件事很可能会发生:其一,中国将充分利用其日益增长的影响力,重塑国际体系的规则制度,以更好地满足其利益需要;其二,这个体系中的其他国家——尤其是那些正在走下坡路的霸主——将把中国看作一个日益严峻的威胁。现实主义者预测,事态如此发展下去,将出现紧张、不信任和冲突这类权力转移过程中的典型现象。

——约翰·伊肯伯里《中国崛起与西方世界的未来:自由体系能否继续维持?》

三、延伸与思考......

当代西方学者所谓的“修昔底德陷阱”:一个新兴(崛起)大国必然挑战既有(守成)大国,后者也会主动应对这种威胁和挑战,从而导致大国之间的战争不可避免。1980年美国军事作家赫尔曼·沃克在演讲中首次以“修昔底德陷阱”一说“隐喻”和“警示”当时的美苏冷战。2012年,美国学者格雷厄姆·艾利森将“修昔底德陷阱”用于对中美关系的“论断”和“警示”。国内学者普遍认为:在当今世界,诸多因素为跨越“修昔底德陷阱”奠定了坚实基础。

——黎海波、宋瑞芝《“修昔底德陷阱”:认识误区与战略应对》

谢谢聆听

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进