期末复习必备 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固测试卷 (含答案)

文档属性

| 名称 | 期末复习必备 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固测试卷 (含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 104.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-01-17 08:01:55 | ||

图片预览

文档简介

七年级上册历史期末复习第三单元训练

一、单项选择题

1、在中国历史上,国家大一统的观念有悠久历史、深厚的基础。这种国家大一统局面形成始于

A、炎黄部落的形成 B、尧舜时期“天下为公”的传说

C、儒家思想的影响 D、秦、汉巩固统一国家的措施

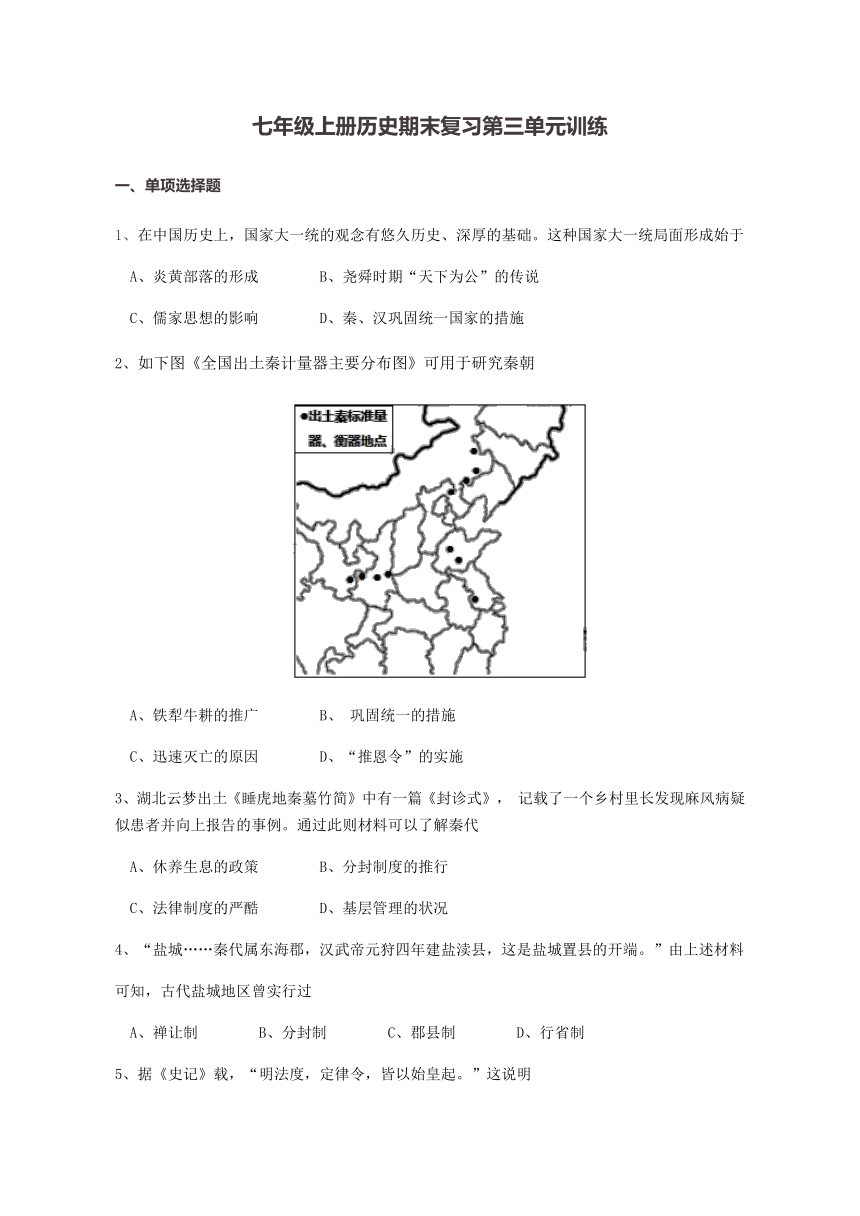

2、如下图《全国出土秦计量器主要分布图》可用于研究秦朝

A、铁犁牛耕的推广 B、 巩固统一的措施

C、迅速灭亡的原因 D、“推恩令”的实施

3、湖北云梦出土《睡虎地秦墓竹简》中有一篇《封诊式》, 记载了一个乡村里长发现麻风病疑似患者并向上报告的事例。通过此则材料可以了解秦代

A、休养生息的政策 B、分封制度的推行

C、法律制度的严酷 D、基层管理的状况

4、“盐城……秦代属东海郡,汉武帝元狩四年建盐渎县,这是盐城置县的开端。”由上述材料

可知,古代盐城地区曾实行过

A、禅让制 B、分封制 C、郡县制 D、行省制

5、据《史记》载,“明法度,定律令,皆以始皇起。”这说明

A、秦朝法律影响后世 B、法治思想始于秦朝

34671000

C、秦朝实行严刑峻法 D、法律助推秦灭六国

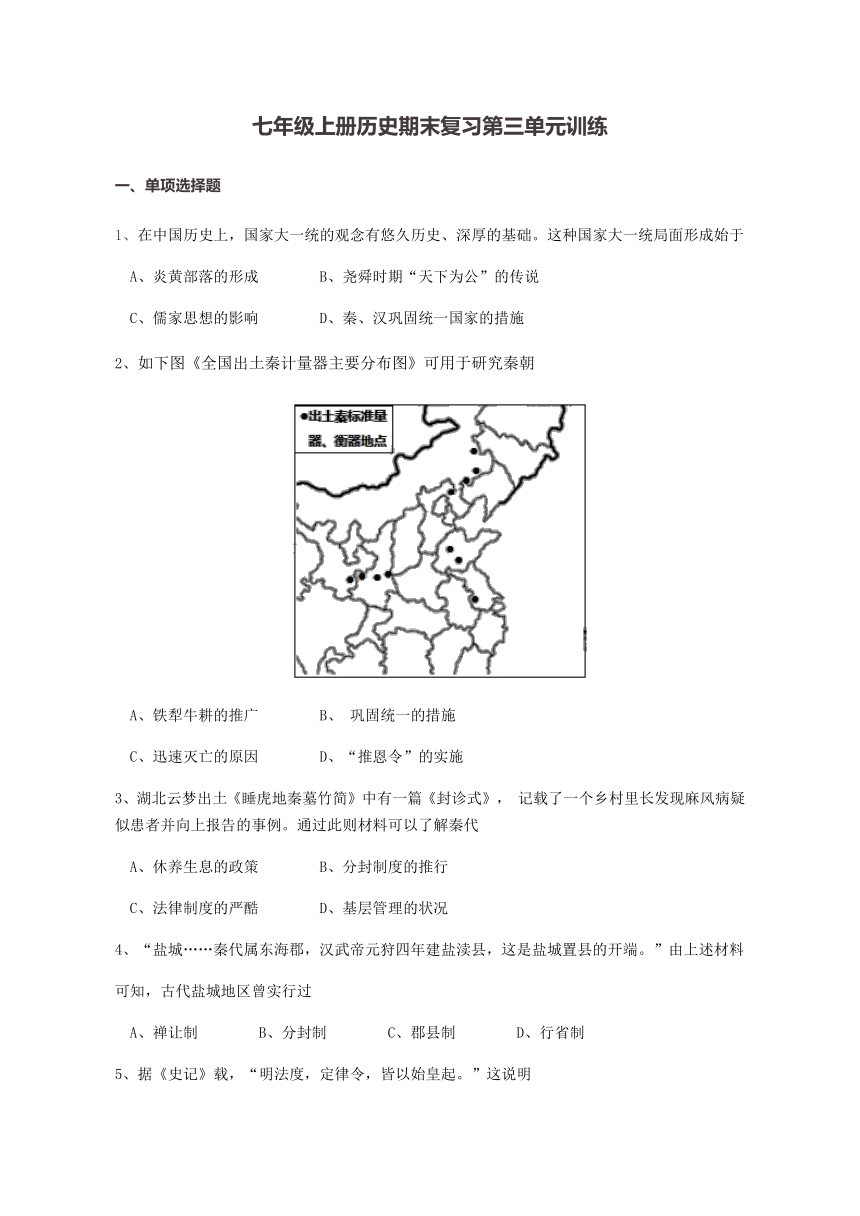

6、右图反映出秦朝政治制度的特点是

A、层层分封,权位世袭

B、中央集权,皇权至上

C、权分三省,制约平衡

D、重文轻武,削弱相权

7、18年前,38000多枚秦简在湖南里耶小城出土,“复活”了秦朝历史。其中最能体现“一统之治”的是

A、鼓励耕织、奖励军功 B、设置郡县、征调徭役

C、开垦农田、制作农具 D、罢黜百家、独尊儒术

8、陈胜、吴广起义是中国历史上第一次大规模的农民起义,在中国农民战争史上占有重要地位。这次起义爆发并得到各地农民纷纷响应的原因是

①秦朝的徭役繁重 ②秦朝的赋税很重 ③秦朝统一度量衡 ④秦朝的刑法残酷

A、①②③④ B、①②④ C、①③ D、②④

9、汉文帝采纳大臣贾谊“驱民而归之农,皆著于本”的建议,提倡

A、以农为本 B、勤俭治国 C、以德化民 D、轻徭薄赋

10、《汉书·食货志》记载,西汉刚建立时,“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。”针对这种状况,汉初统治者实行了

A、郡县制 B、休养生息,轻徭薄赋 C、推恩令 D、盐铁官营,统一铸币

11、“文景之治”给我们的最大启示是

A、大乱之后必有大治 B、科技进步是经济发展的决定性因素

C、兴衰纷乱循环往复 D、调整政策推动生产力发展

12、“今诸侯或连城数十,地方千里……以法割削之,则逆节萌起,前日晁错是也。”为此,汉武帝

A、分封诸侯 B、广设郡县 C、实施“推恩令” D、设立“三司”

13、中国古代历代帝王对孔子的加封、尊崇的规格不断提高(如下表所示)。这表明

29584650西汉汉平帝:褒成宣尼公

北宋宋真宗:至圣文宣王

明朝明世宗:至圣先师

清朝清世宗:大成至圣文宣先师

4000020000西汉汉平帝:褒成宣尼公

北宋宋真宗:至圣文宣王

明朝明世宗:至圣先师

清朝清世宗:大成至圣文宣先师

26492200

A、孔子是春秋时期影响最大的思想家

B、孔子对古代教育的发展贡献巨大

C、儒家思想是封建社会的正统思想

D、孔子为政以德的主张被广泛接受

14、黄仁宇在《中国大历史》中写道:“从现实的角度看来,始皇一死,秦帝国荡然无存……不出十年之内一个新的朝代继之勃兴,兹后延续达四百余年。”使这个“新的朝代”达到鼎盛的帝王是

A、汉武帝 B、汉景帝同 C、汉高祖 D、汉光武帝

15、西汉初年,政论家贾谊指出,当下形势就像是一个病人,小腿肿得像腰,脚趾肿得像大腿,不能屈伸自如,不及时治疗,就不可医治了。上述言论针对的问题是

A、农民起义 B、匈奴的威胁 C、王国问题 D、统治者的腐败

16、从现有史料来看,深圳市南头古城一带是汉武帝时期番禺盐官的驻地。由此可印证汉武帝

A、 实施“推恩令” B、实行盐铁专卖 C、铸造五铢钱 D、建立刺史制度

17、汉武帝即位后,令各郡县保举贤良、方正、直言之士,由他亲自出题,让被举荐的人作答。通过这样的考察,大汉呈现出人才济济的盛况:大经学家、政论家董仲舒,大史学家司马迁,大文学家司马相如,大军事家卫青、霍去病,大探险家张骞都出现在这一时期。上述材料说明了汉武帝

A、树立皇帝权威 B、重视选拔人才 C、削弱贵族势力 D、推崇儒家思想

18、董仲舒向汉武帝建议:“臣愚以为,诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”这一意见

①有利于学术文化的繁荣 ②推动儒学逐渐成为正统思想

③有利于公平地选拔人才 ④适应了加强中央集权的需要

A、①② B、①③ C、②④ D、③④

19、钱穆在(中国历代政治得失》中写道:“论中国政治制度,秦汉是一个大变动。”这个大变动包括

①秦朝——建立分封制 ②秦朝——建立郡县制

③汉朝——建立刺史制 ④汉朝——建立三省六部制

A、①② B、②③ C、①④ D、③④

20、秦始皇的统一思想是不要人民读书,汉武帝的统一思想是要人民只读一种书。”下面能解释这一观点的史实是

A、焚书坑儒 罢黜百家 B、焚书坑儒 推恩令

C、统一文字 推恩令 D、统一文字 罢黜百家

21、《盐铁论》一书中提到,汉武帝时实行币制的彻底改革,集中货币发行权,禁止各地方政府铸钱,同时把盐铁经营权也收归中央。这些政策最直接的影响是

A、有利于保证国家的财政收人 B、成为大一统思想的精神支柱

C、保障老百姓的生产生活稳定 D、防止诸侯王和豪强地主势力过大

22、葛兆光在《中国思想史》中说:“自从儒家成为官方承认的学问,并可以作为晋身之阶以后,

表面上看来儒家是胜利了,但实际上却使它逐渐丧失了其独立的批评与自由,……”由此可见,作者认为儒学

A、推动封建教育的发展与繁荣 B、吸收了道家、法家等各派的合理成分

C、遏制了学术思想的自由发展 D、成为维护统治的工具

23、陈胜、吴广发动了中国历史上第一次农民大起义,在中国历史上产生了深远影响。184年,张角发动了大规爆的农民起义,这次农民大起义的鲜明特色是

A、动摇了东汉的统治 B、提出了鲜明的口号

C、利用宗教发动 D、精心策划准备

24、毛泽东在《后汉书·光武帝记》批注中称东汉光武帝刘秀是“历史上最有学问,最会用人,最会打仗的皇帝”。该皇帝曾诏令说:“今边郡盗谷五十斛(hú) , 罪至于死,开残吏妄杀之路,其蠲(juān) 除此法,同之内郡”。这道诏令所反映的统治措施是

A、释放奴牌,缓和矛盾 B、监管官吏,惩处贪官

C、合并郡县,裁减官员 D、废除酷法,减轻刑罚

25、1877年,西方学者首次使用了“丝绸之路”一词,用于描述汉代时期的中国和中亚、西亚以及印度之间的丝绸贸易交通线。这里介绍的是“丝绸之路”的

A、产生背景 B、主要行人 C、路线走向 D、开通前提

26、近年来“东突”恐怖分子在新疆地区活动猖獗,他们鼓吹新疆独立,妄图把新疆从我国分裂出去。下列哪一史实最能证明新疆自古就是我国领土不可分割的一部分

A、张骞出使西域 B、班超出使西域 C、丝绸之路的开通 D、 西域都护的设置

27、2014年6月,第38届世界遗产大会宣布由中国、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦联合申报的“丝

绸之路:长安至天山廊道的路网”列入世界遗产名录。该遗产主要反映了

A、南朝江南的开发 B、文明的交流与互动

C、两汉的医学成就 D、南北朝的石窟艺术

28、据《史记·太史公自序》记载,司马迁为了完成父亲的遗业,大量阅读朝廷史官记载,还到各处实地探访考察,搜集遗闻,最终写成了不朽名著《史记》。由此可见司马迁

A、侧重史书记载 B、注重史料考证

C、注重史学文学价值 D、秉承朝廷旨意著史

29、东汉末年,名医张仲景“治未病”理论,华佗模仿虎、鹿、熊、猿、鸟五种动物活动姿态创

编出“五禽戏”。这反映出他们主张

36626800

A、预防疾病,强身健体 B、诊断疾病,望闻问切

C、针灸疗法,辨证施治 D、药食同源,用药简易

30、能够通过右图所示著作查到的史实有

①秦始皇统一货币、文字、度量衡

②文景之治

③蔡伦改进造纸术

④汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”

⑤张仲景的《伤寒杂病论》

A、①②③ B、①②④ C、②③④ D、③④⑤

二、综合题

31、中华文明源远流长,成就辉煌,对人类历史进步作出了重大的贡献。阅读下列材料,回答问题。

材料一 统一是秦汉时代的社会主题,思想学术的统一,也势在必然,以董仲舒为代表的儒家学者,抓住这一历史机遇,不断改造儒术,使儒学更具实用性,这促使统治集团向儒家倾斜,选择以尊儒来统一思想。

——滕福海《董仲舒与罢黜百家》

材料二 ……朝鲜、日本用简和帛,印度用白树皮和棕榈叶,埃及用纸草的内皮压成“纸草纸”,欧洲则用羊皮,这些书写材料,有的笨重,有的脆弱,有的昂贵,都不适于大量使用。

材料三 天宝末,扬州僧鉴真,始往倭国,大演释教……

——[唐]李肇《唐国史补》卷上

材料四 激发人们创新创造活力,最直接的方法莫过于走入不同文明,发现别人的优长,启发自己的思维。

——2019年5月15日,国家主席习近平在亚洲文明对话大会开幕式上的主旨演讲

(1)据材料一,结合所学知识指出“统治集团选择以尊儒来统一思想”的具体措施,该措施有何深远影响。

(2)据材料二分析,“这些书写材料都不适于大量使用”的原因。结合所学知识写出改变这种状况的古代技术及其影响。

(3)材料三反映的历史事件是什么?该事件传播了哪一宗教文化?请列举一例印证唐与天竺的友好往来。

(4)结合材料四,说说如何才能使中华文明焕发新的生命力。

32、阅读材料,回答问题。 (13分)

材料一 (古代)中国向外界开放的很少,倾向于主要靠自己的资源生存。事实上,它只有两个大的出口,一个是海洋,一个是沙漠。

——费尔南·布罗代尔

材料二 中国是世界上最早养蚕缫丝、织造丝绸、制作陶瓷器、种植茶叶的国家,可以说,丝绸、瓷器、茶叶是中国文明的符号。各色的丝绸织品、瓷器、茶叶成为了丝绸之路上最具中国特色的交换货品,由于大宗的中国陶瓷制品后来都经海道外销到亚、非、欧,因此,海上丝绸之路也被称为“陶瓷之路”。中国的瓷器备受西方贵族的青睐,被认为是奢侈品。

材料三 丝绸之路是一条多种宗教、思想、文化、艺术传播之路。佛教作为外来文化,为中国文化注入了新鲜的血液。南北朝以后,摩尼教、祆教、景教、犹太教、伊斯兰教等相继传入中国。中国对侨居民族、外来宗教宽容以待,对各种文化兼容并蓄,使中华文明因海纳百川而博大精深。最终,儒、释、道三种文化合流,发展成为中国主流的传统文化。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出古代中国的两个“出口”分别指什么。

(2)根据材料二,指出丝绸之路上最具中国特色的商品有哪些。 这条道路是西汉时期谁率领使团开通的?

(3)根据材料三,指出古代中国对外来文化持什么态度? 这种态度对中国文化有什么影响?在“中国主流的传统文化”中融入了哪种外来宗教文化?

(4)综合上述三则材料,谈谈古代“丝绸之路”的重要历史作用。

七年级上册历史期末复习第三单元训练答案

一、单项选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分。)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

D

B

D

C

A

B

B

B

A

B

题号

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

答案

D

C

C

A

C

B

B

C

B

A

题号

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

答案

A

C

C

D

C

D

B

B

A

B

二、综合题(本大题共3小题。31小题16分,32小题14分,33小题10分,共40分)

31题:(1)措施:“罢黜百家,独尊儒术”。影响:从此,儒学居于主导地位,为历代王朝所推崇,影响深远。

(2)原因:笨重、脆弱、昂贵、不方便。技术:蔡伦改进的造纸术。影响:便利了典籍的流传,促进了文化的传播与发展。

(3)鉴真东渡。佛教。玄奘西行。

(4)加强中外文化交流,取长补短,不断创新。(开放性答案,言之有理即可)

32题:(1)“出口“分别指:陆上丝绸之路、海上丝绸之路。

(2)商品:丝绸织品、瓷器、茶叶。人物:张骞。

(3)态度:宽容以待、兼容并蓄。影响:使中华文明因海纳百川而博大精深。宗教:佛教

(4)促进了东西方经济文化交流,成为东西方经济文化交流的桥梁。

一、单项选择题

1、在中国历史上,国家大一统的观念有悠久历史、深厚的基础。这种国家大一统局面形成始于

A、炎黄部落的形成 B、尧舜时期“天下为公”的传说

C、儒家思想的影响 D、秦、汉巩固统一国家的措施

2、如下图《全国出土秦计量器主要分布图》可用于研究秦朝

A、铁犁牛耕的推广 B、 巩固统一的措施

C、迅速灭亡的原因 D、“推恩令”的实施

3、湖北云梦出土《睡虎地秦墓竹简》中有一篇《封诊式》, 记载了一个乡村里长发现麻风病疑似患者并向上报告的事例。通过此则材料可以了解秦代

A、休养生息的政策 B、分封制度的推行

C、法律制度的严酷 D、基层管理的状况

4、“盐城……秦代属东海郡,汉武帝元狩四年建盐渎县,这是盐城置县的开端。”由上述材料

可知,古代盐城地区曾实行过

A、禅让制 B、分封制 C、郡县制 D、行省制

5、据《史记》载,“明法度,定律令,皆以始皇起。”这说明

A、秦朝法律影响后世 B、法治思想始于秦朝

34671000

C、秦朝实行严刑峻法 D、法律助推秦灭六国

6、右图反映出秦朝政治制度的特点是

A、层层分封,权位世袭

B、中央集权,皇权至上

C、权分三省,制约平衡

D、重文轻武,削弱相权

7、18年前,38000多枚秦简在湖南里耶小城出土,“复活”了秦朝历史。其中最能体现“一统之治”的是

A、鼓励耕织、奖励军功 B、设置郡县、征调徭役

C、开垦农田、制作农具 D、罢黜百家、独尊儒术

8、陈胜、吴广起义是中国历史上第一次大规模的农民起义,在中国农民战争史上占有重要地位。这次起义爆发并得到各地农民纷纷响应的原因是

①秦朝的徭役繁重 ②秦朝的赋税很重 ③秦朝统一度量衡 ④秦朝的刑法残酷

A、①②③④ B、①②④ C、①③ D、②④

9、汉文帝采纳大臣贾谊“驱民而归之农,皆著于本”的建议,提倡

A、以农为本 B、勤俭治国 C、以德化民 D、轻徭薄赋

10、《汉书·食货志》记载,西汉刚建立时,“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。”针对这种状况,汉初统治者实行了

A、郡县制 B、休养生息,轻徭薄赋 C、推恩令 D、盐铁官营,统一铸币

11、“文景之治”给我们的最大启示是

A、大乱之后必有大治 B、科技进步是经济发展的决定性因素

C、兴衰纷乱循环往复 D、调整政策推动生产力发展

12、“今诸侯或连城数十,地方千里……以法割削之,则逆节萌起,前日晁错是也。”为此,汉武帝

A、分封诸侯 B、广设郡县 C、实施“推恩令” D、设立“三司”

13、中国古代历代帝王对孔子的加封、尊崇的规格不断提高(如下表所示)。这表明

29584650西汉汉平帝:褒成宣尼公

北宋宋真宗:至圣文宣王

明朝明世宗:至圣先师

清朝清世宗:大成至圣文宣先师

4000020000西汉汉平帝:褒成宣尼公

北宋宋真宗:至圣文宣王

明朝明世宗:至圣先师

清朝清世宗:大成至圣文宣先师

26492200

A、孔子是春秋时期影响最大的思想家

B、孔子对古代教育的发展贡献巨大

C、儒家思想是封建社会的正统思想

D、孔子为政以德的主张被广泛接受

14、黄仁宇在《中国大历史》中写道:“从现实的角度看来,始皇一死,秦帝国荡然无存……不出十年之内一个新的朝代继之勃兴,兹后延续达四百余年。”使这个“新的朝代”达到鼎盛的帝王是

A、汉武帝 B、汉景帝同 C、汉高祖 D、汉光武帝

15、西汉初年,政论家贾谊指出,当下形势就像是一个病人,小腿肿得像腰,脚趾肿得像大腿,不能屈伸自如,不及时治疗,就不可医治了。上述言论针对的问题是

A、农民起义 B、匈奴的威胁 C、王国问题 D、统治者的腐败

16、从现有史料来看,深圳市南头古城一带是汉武帝时期番禺盐官的驻地。由此可印证汉武帝

A、 实施“推恩令” B、实行盐铁专卖 C、铸造五铢钱 D、建立刺史制度

17、汉武帝即位后,令各郡县保举贤良、方正、直言之士,由他亲自出题,让被举荐的人作答。通过这样的考察,大汉呈现出人才济济的盛况:大经学家、政论家董仲舒,大史学家司马迁,大文学家司马相如,大军事家卫青、霍去病,大探险家张骞都出现在这一时期。上述材料说明了汉武帝

A、树立皇帝权威 B、重视选拔人才 C、削弱贵族势力 D、推崇儒家思想

18、董仲舒向汉武帝建议:“臣愚以为,诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”这一意见

①有利于学术文化的繁荣 ②推动儒学逐渐成为正统思想

③有利于公平地选拔人才 ④适应了加强中央集权的需要

A、①② B、①③ C、②④ D、③④

19、钱穆在(中国历代政治得失》中写道:“论中国政治制度,秦汉是一个大变动。”这个大变动包括

①秦朝——建立分封制 ②秦朝——建立郡县制

③汉朝——建立刺史制 ④汉朝——建立三省六部制

A、①② B、②③ C、①④ D、③④

20、秦始皇的统一思想是不要人民读书,汉武帝的统一思想是要人民只读一种书。”下面能解释这一观点的史实是

A、焚书坑儒 罢黜百家 B、焚书坑儒 推恩令

C、统一文字 推恩令 D、统一文字 罢黜百家

21、《盐铁论》一书中提到,汉武帝时实行币制的彻底改革,集中货币发行权,禁止各地方政府铸钱,同时把盐铁经营权也收归中央。这些政策最直接的影响是

A、有利于保证国家的财政收人 B、成为大一统思想的精神支柱

C、保障老百姓的生产生活稳定 D、防止诸侯王和豪强地主势力过大

22、葛兆光在《中国思想史》中说:“自从儒家成为官方承认的学问,并可以作为晋身之阶以后,

表面上看来儒家是胜利了,但实际上却使它逐渐丧失了其独立的批评与自由,……”由此可见,作者认为儒学

A、推动封建教育的发展与繁荣 B、吸收了道家、法家等各派的合理成分

C、遏制了学术思想的自由发展 D、成为维护统治的工具

23、陈胜、吴广发动了中国历史上第一次农民大起义,在中国历史上产生了深远影响。184年,张角发动了大规爆的农民起义,这次农民大起义的鲜明特色是

A、动摇了东汉的统治 B、提出了鲜明的口号

C、利用宗教发动 D、精心策划准备

24、毛泽东在《后汉书·光武帝记》批注中称东汉光武帝刘秀是“历史上最有学问,最会用人,最会打仗的皇帝”。该皇帝曾诏令说:“今边郡盗谷五十斛(hú) , 罪至于死,开残吏妄杀之路,其蠲(juān) 除此法,同之内郡”。这道诏令所反映的统治措施是

A、释放奴牌,缓和矛盾 B、监管官吏,惩处贪官

C、合并郡县,裁减官员 D、废除酷法,减轻刑罚

25、1877年,西方学者首次使用了“丝绸之路”一词,用于描述汉代时期的中国和中亚、西亚以及印度之间的丝绸贸易交通线。这里介绍的是“丝绸之路”的

A、产生背景 B、主要行人 C、路线走向 D、开通前提

26、近年来“东突”恐怖分子在新疆地区活动猖獗,他们鼓吹新疆独立,妄图把新疆从我国分裂出去。下列哪一史实最能证明新疆自古就是我国领土不可分割的一部分

A、张骞出使西域 B、班超出使西域 C、丝绸之路的开通 D、 西域都护的设置

27、2014年6月,第38届世界遗产大会宣布由中国、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦联合申报的“丝

绸之路:长安至天山廊道的路网”列入世界遗产名录。该遗产主要反映了

A、南朝江南的开发 B、文明的交流与互动

C、两汉的医学成就 D、南北朝的石窟艺术

28、据《史记·太史公自序》记载,司马迁为了完成父亲的遗业,大量阅读朝廷史官记载,还到各处实地探访考察,搜集遗闻,最终写成了不朽名著《史记》。由此可见司马迁

A、侧重史书记载 B、注重史料考证

C、注重史学文学价值 D、秉承朝廷旨意著史

29、东汉末年,名医张仲景“治未病”理论,华佗模仿虎、鹿、熊、猿、鸟五种动物活动姿态创

编出“五禽戏”。这反映出他们主张

36626800

A、预防疾病,强身健体 B、诊断疾病,望闻问切

C、针灸疗法,辨证施治 D、药食同源,用药简易

30、能够通过右图所示著作查到的史实有

①秦始皇统一货币、文字、度量衡

②文景之治

③蔡伦改进造纸术

④汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”

⑤张仲景的《伤寒杂病论》

A、①②③ B、①②④ C、②③④ D、③④⑤

二、综合题

31、中华文明源远流长,成就辉煌,对人类历史进步作出了重大的贡献。阅读下列材料,回答问题。

材料一 统一是秦汉时代的社会主题,思想学术的统一,也势在必然,以董仲舒为代表的儒家学者,抓住这一历史机遇,不断改造儒术,使儒学更具实用性,这促使统治集团向儒家倾斜,选择以尊儒来统一思想。

——滕福海《董仲舒与罢黜百家》

材料二 ……朝鲜、日本用简和帛,印度用白树皮和棕榈叶,埃及用纸草的内皮压成“纸草纸”,欧洲则用羊皮,这些书写材料,有的笨重,有的脆弱,有的昂贵,都不适于大量使用。

材料三 天宝末,扬州僧鉴真,始往倭国,大演释教……

——[唐]李肇《唐国史补》卷上

材料四 激发人们创新创造活力,最直接的方法莫过于走入不同文明,发现别人的优长,启发自己的思维。

——2019年5月15日,国家主席习近平在亚洲文明对话大会开幕式上的主旨演讲

(1)据材料一,结合所学知识指出“统治集团选择以尊儒来统一思想”的具体措施,该措施有何深远影响。

(2)据材料二分析,“这些书写材料都不适于大量使用”的原因。结合所学知识写出改变这种状况的古代技术及其影响。

(3)材料三反映的历史事件是什么?该事件传播了哪一宗教文化?请列举一例印证唐与天竺的友好往来。

(4)结合材料四,说说如何才能使中华文明焕发新的生命力。

32、阅读材料,回答问题。 (13分)

材料一 (古代)中国向外界开放的很少,倾向于主要靠自己的资源生存。事实上,它只有两个大的出口,一个是海洋,一个是沙漠。

——费尔南·布罗代尔

材料二 中国是世界上最早养蚕缫丝、织造丝绸、制作陶瓷器、种植茶叶的国家,可以说,丝绸、瓷器、茶叶是中国文明的符号。各色的丝绸织品、瓷器、茶叶成为了丝绸之路上最具中国特色的交换货品,由于大宗的中国陶瓷制品后来都经海道外销到亚、非、欧,因此,海上丝绸之路也被称为“陶瓷之路”。中国的瓷器备受西方贵族的青睐,被认为是奢侈品。

材料三 丝绸之路是一条多种宗教、思想、文化、艺术传播之路。佛教作为外来文化,为中国文化注入了新鲜的血液。南北朝以后,摩尼教、祆教、景教、犹太教、伊斯兰教等相继传入中国。中国对侨居民族、外来宗教宽容以待,对各种文化兼容并蓄,使中华文明因海纳百川而博大精深。最终,儒、释、道三种文化合流,发展成为中国主流的传统文化。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出古代中国的两个“出口”分别指什么。

(2)根据材料二,指出丝绸之路上最具中国特色的商品有哪些。 这条道路是西汉时期谁率领使团开通的?

(3)根据材料三,指出古代中国对外来文化持什么态度? 这种态度对中国文化有什么影响?在“中国主流的传统文化”中融入了哪种外来宗教文化?

(4)综合上述三则材料,谈谈古代“丝绸之路”的重要历史作用。

七年级上册历史期末复习第三单元训练答案

一、单项选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分。)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

D

B

D

C

A

B

B

B

A

B

题号

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

答案

D

C

C

A

C

B

B

C

B

A

题号

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

答案

A

C

C

D

C

D

B

B

A

B

二、综合题(本大题共3小题。31小题16分,32小题14分,33小题10分,共40分)

31题:(1)措施:“罢黜百家,独尊儒术”。影响:从此,儒学居于主导地位,为历代王朝所推崇,影响深远。

(2)原因:笨重、脆弱、昂贵、不方便。技术:蔡伦改进的造纸术。影响:便利了典籍的流传,促进了文化的传播与发展。

(3)鉴真东渡。佛教。玄奘西行。

(4)加强中外文化交流,取长补短,不断创新。(开放性答案,言之有理即可)

32题:(1)“出口“分别指:陆上丝绸之路、海上丝绸之路。

(2)商品:丝绸织品、瓷器、茶叶。人物:张骞。

(3)态度:宽容以待、兼容并蓄。影响:使中华文明因海纳百川而博大精深。宗教:佛教

(4)促进了东西方经济文化交流,成为东西方经济文化交流的桥梁。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史