14.2《荷塘月色》课件—高中语文统编版(2019)上册 (共40张PPT)

文档属性

| 名称 | 14.2《荷塘月色》课件—高中语文统编版(2019)上册 (共40张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

——杨万里《晓出净慈寺送林子方》

“莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖”

——周敦颐《爱莲说》

清水出芙蓉,天然去雕饰

——李白《经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰》

朱自清

统编版高中语文必修上册

授课人:长郡斑马湖中学 谢忠凯

学习目标:

1、体会作者淡淡喜悦淡淡哀愁的思想感情,理解本课借景抒情的手法。

2、通过品读语言,品味文章语言美,学习作者运用语言的技巧。

3、启发阅读的创造性,鼓励学生参与对作品的解释,敢于质疑权威作品或权威解释。

第一环节:初读文本,梳理脉络

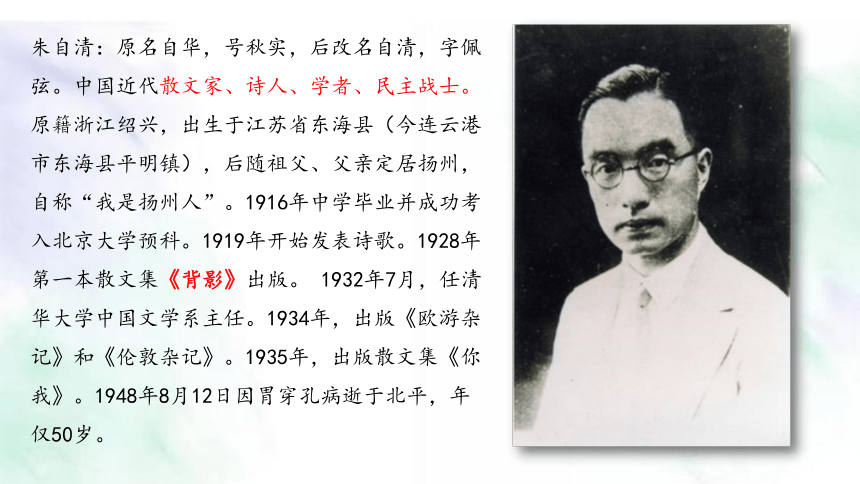

朱自清:原名自华,号秋实,后改名自清,字佩弦。中国近代散文家、诗人、学者、民主战士。原籍浙江绍兴,出生于江苏省东海县(今连云港市东海县平明镇),后随祖父、父亲定居扬州,自称“我是扬州人”。1916年中学毕业并成功考入北京大学预科。1919年开始发表诗歌。1928年第一本散文集《背影》出版。 1932年7月,任清华大学中国文学系主任。1934年,出版《欧游杂记》和《伦敦杂记》。1935年,出版散文集《你我》。1948年8月12日因胃穿孔病逝于北平,年仅50岁。

诵读《荷塘月色》,完成以下任务:

1、归纳每一段的内容

2、找出两类句子或词语:描写作者心情的句子或词语,描写荷塘、月色的句子或词语。

3、根据这些句子或词语归纳出作者的心情经历了怎样的变化,荷塘、月色有怎样的特点。

4、思考文中景物描写与作者心情变化有怎样的关联。

xiè pì duó wěng mí niǎo nuó

煤屑路 幽僻 踱着 蓊郁 弥望 袅 娜

sè bó qiàn yuàn zhào liǎn jū

羞涩 斑驳 倩影 媛女 櫂 敛 裾

fàn zhuì shāo xì hān wǎn

梵婀玲 点缀 树梢 空隙 酣眠 宛然

第1段??独游荷塘的时候、地点和缘由。

(心境:“颇不宁静”)?

第2段??通往荷塘的小路、树木、月色。?

第3段??行在小路时的感受。?

第4段??荷塘美丽的景色。?

第5段??流泻的月光,塘中的月色。?

第6段??荷塘四周的景物。(在月下观察、感受到的)?

第7--8段??联想古代江南采莲的旧俗。?

第9段??在思乡与遐想中踱回家门。?

归纳每一段的内容

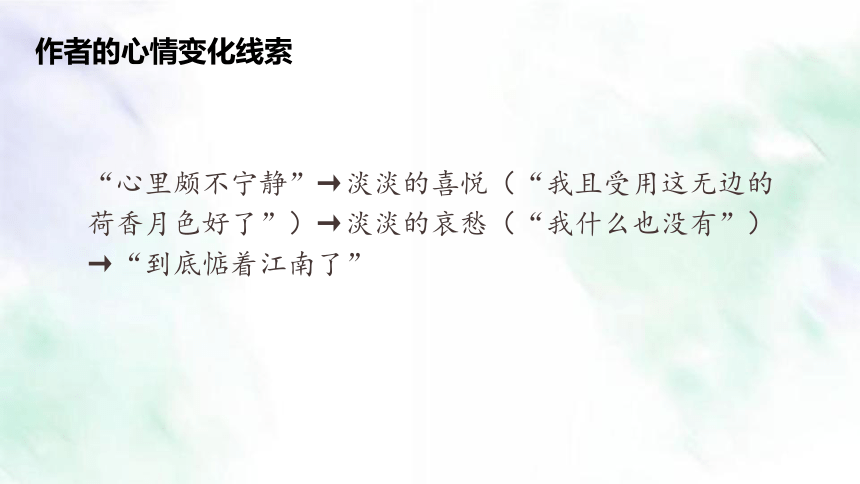

“心里颇不宁静”→淡淡的喜悦(“我且受用这无边的荷香月色好了”)→淡淡的哀愁(“我什么也没有”)→“到底惦着江南了”

作者的心情变化线索

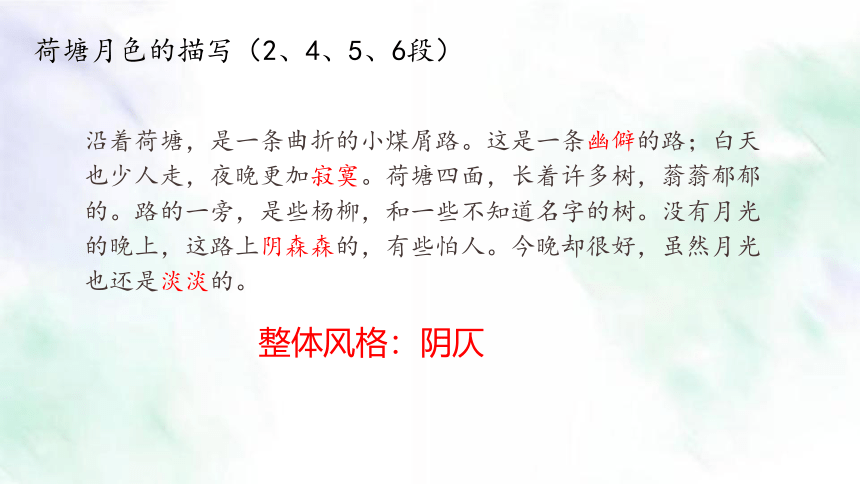

沿着荷塘,是一条曲折的小煤屑路。这是一条幽僻的路;白天也少人走,夜晚更加寂寞。荷塘四面,长着许多树,蓊蓊郁郁的。路的一旁,是些杨柳,和一些不知道名字的树。没有月光的晚上,这路上阴森森的,有些怕人。今晚却很好,虽然月光也还是淡淡的。

荷塘月色的描写(2、4、5、6段)

整体

风格

:

阴

仄

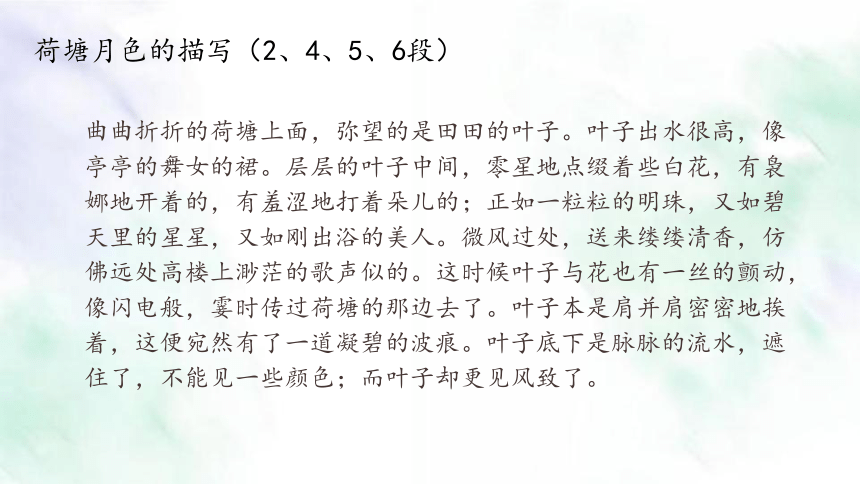

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。叶子底下是脉脉的流水,遮住了,不能见一些颜色;而叶子却更见风致了。

荷塘月色的描写(2、4、5、6段)

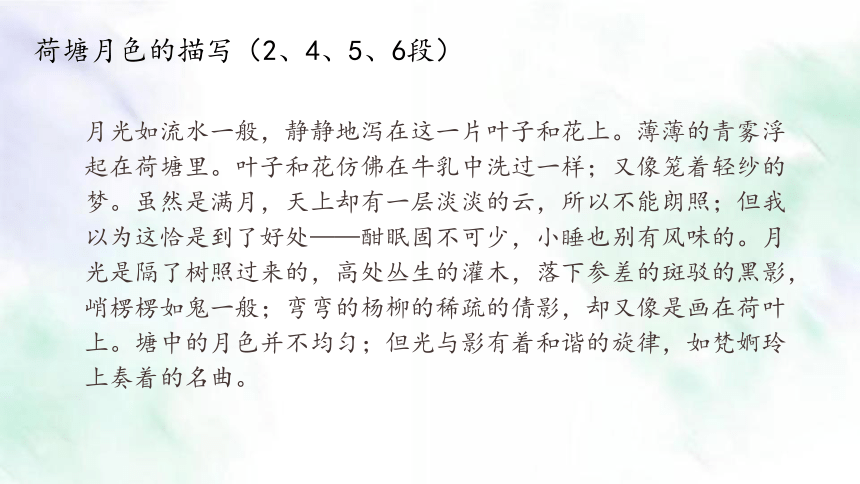

月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影,峭楞楞如鬼一般;弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。塘中的月色并不均匀;但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

荷塘月色的描写(2、4、5、6段)

叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。

第4、5段历来被称道,试分析这两段好在哪?

荷叶

亭亭的舞女的裙

(比喻)

有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;(拟人)——妩媚多姿

正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。(博喻)

(荷花之洁净、明朗、娇美)

第4、5段历来被称道,试分析这两段好在哪?

荷花

微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

第4、5段历来被称道,试分析这两段好在哪?

荷香

通感,将嗅觉形象诉诸听觉形象,扩大意境,烘托环境优雅、宁静,这是月夜独处的独特感受。新奇真切,启发读者的联想和想象。

荷香

远处高楼上渺茫的歌声,

(时断时续,若有若无,轻淡飘渺,沁人心脾)

第4、5段历来被称道,试分析这两段好在哪?

荷波

流水脉脉,拟人,默而有深情。由叶子的风韵想象到叶子下的水,言有尽而意无穷

荷波

闪电

比喻

(突出快速凝碧,以静写动)

流水

这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。叶子底下是脉脉的流水,遮住了,不能见一些颜色;而叶子却更见风致了。

第4、5段历来被称道,试分析这两段好在哪?

月下的荷塘

弥望 田田 出水很高 (比喻)

零星点缀(拟人、比喻)

缕缕

(通感)

颤动(比喻、拟人)

看不见的 脉脉

静

动

幽雅宁静

( )

( )

( )

( )

( )

荷叶

荷花

荷香

荷波

流水

第4、5段历来被称道,试分析这两段好在哪?

在这一段里,作者没有提及月光,但不管是静止画面还是动态景象,处处都存在着淡淡的月光,这月色就融化在作者通过观察之后的具体描写之中。那荷叶、荷花的情态,以及为微风带起的凝碧的波痕,都是在轻淡月色映射下形成的。

按观察的角度,视线由近及远,由上而下,由静而动的空间顺序:茂密荷叶→多姿荷花→缕缕荷香→叶、花颤动→流水来写的。

这段文字写得形、味、色、声俱全,动静相宜,虚实相应。作者在描写景物时,运用多种修辞手法,通过细腻的描写,表现了月下荷塘的淡雅静美。

第4、5段历来被称道,试分析这两段好在哪?

月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。

月光

泻: “泻”的范围广,与“流水”相照应,而且有动态美,显得生动活泼。既照应了以流水喻月光,又写出了月辉照耀,一泻无余的景象,使月光有了动感。

浮:写出了深夜水汽由下而上轻轻升腾,慢慢扩散弥漫的情状,描绘雾的轻飘含蓄之态。

第4、5段历来被称道,试分析这两段好在哪?

月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。

月光

洗:写出了“叶子和花”在月光映照下呈现出的一种洁白纯净之感。

第4、5段历来被称道,试分析这两段好在哪?

虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影,峭楞楞如鬼一般;弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。塘中的月色并不均匀;但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

月影

画:仿佛有无形的手在展纸描绘一般,富有情趣,表现了作者的喜爱之情。

虚实结合

第4、5段历来被称道,试分析这两段好在哪?

荷塘上的月色

( )

( )

月光

月影

如流水 静静地泻薄薄的青雾浮起

叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着轻纱的梦

灌木的黑影 杨柳的倩影

光和影的和谐像名曲

虽是满月,却有一层淡淡的云

实

虚

实

虚

朦胧优雅

总结

修辞:拟人、比喻、通感

动词:泻、浮、洗、画

叠词:曲曲折折、田田、蓊蓊郁郁、亭亭、隐隐约约、淡淡

比喻

拟人

通感

动词

叠词

加强描写对象的具体性、形象性使我们在遐思中获得无尽的美感享受

更添景物灵动秀人的气质

使迷人境界又增无限韵致,迷离精妙,令人情动神摇。

精当生动,富于表现力

传神地表现了事物的特征和姿态,又使行文轻缓舒徐,读起来节奏鲜明,令人耳目一新

荷塘的四面,远远近近,高高低低都是树,而杨柳最多。这些树将一片荷塘重重围住;只在小路一旁,漏着几段空隙,像是特为月光留下的。树色一例是阴阴的,乍看像一团烟雾;但杨柳的丰姿,便在烟雾里也辨得出。树梢上隐隐约约的是一带远山,只有些大意罢了。树缝里也漏着一两点路灯光,没精打采的,是渴睡人的眼。这时候最热闹的,要数树上的蝉声与水里的蛙声;但热闹是它们的,我什么也没有。

荷塘月色的描写(2、4、5、6段)

阴

仄

寂寞

第二环节:深入文本,知人论世

都是写荷塘月色,为什么4、5段写的温暖明亮,2、6段却阴仄寂寞?

“一切景语皆情语”

我爱热闹,也爱冷静;爱群居,也爱独处。像今晚上,一个人在这苍茫的月下,什么都可以想,什么都可以不想,便觉是个自由的人。白天里一定要做的事,一定要说的话,现 在都可不理。这是独处的妙处,我且受用这无边的荷香月色好了。

矛盾、纠结、彷徨、想要超脱却不能,只好借荷塘赏月来一次短暂的精神畅游,“且”字蕴藏着无奈。

都是写荷塘月色,为什么4、5段写的温暖明亮,2、6段却阴仄寂寞?

明线:游踪(外结构)

暗线:情感(内结构)

出家门

踱小路

观荷塘

赏四周

不宁静

寻宁静

得宁静

失宁静

淡淡的哀愁

淡淡的喜悦

都是写荷塘月色,为什么4、5段写的温暖明亮,2、6段却阴仄寂寞?

“这几天心里颇不宁静”→“幽僻”“寂寞”的路

“且受用这无边的荷香月色”→荷叶“像亭亭舞女的裙”……

“热闹是他们的,我什么也没有”→“树色一例是阴阴的”,“路灯光”像“渴睡人的眼”

“到底惦着江南了”→《采莲赋》与《西洲曲》

有我之境,以我观物,故物我皆著我之色彩。(王国维)

思考:为什么作者会这么矛盾、纠结,“心里颇不宁静”?

本文的写作背景

《荷塘月色》作于1927年7月,正值大革命失败,白色恐怖笼罩中国大地。这时,蒋介石叛变革命,中国处于一片黑暗之中。朱自清作为“大时代中一名小卒”,一直在呐喊和斗争,但是在四一二政变之后,却从斗争的“十字街头”,钻进古典文学的“象牙之塔”。

但是作者既做不到投笔从戎,拿起枪来革命,但又始终平息不了对黑暗现实产生的不满与憎恶,作者对生活感到惶惑矛盾,内心是抑郁的,是始终无法平静的。

思考:为什么作者会这么矛盾、纠结,“心里颇不宁静”?

第一种说法:时代的趋向与自我的固守

既反感于国民党的“反革命”,又对共产党的“革命”心怀疑惧。

?

思考:为什么作者会这么矛盾、纠结,“心里颇不宁静”?

朱自清明确地意识到,发现与重视“个人价值”的时代已经结束,在社会政治革命中,“一切的价值都归于实际的行动”与“理智的权威”,而“党便是这种理智的权威之具体化。党所要求于个人的是牺牲,是无条件的牺牲,一个人得按照党的方式而生活,想出自心裁,是不行的”。由此而产生了朱自清所说的“性格与时代的矛盾”:一方面,他看到这是一种时代的发展趋向,“是创造一个新世界的必要的历程”,不仅势所必至,而且势不可挡:另一方面,他却要固守知识分子的“自我”追求(即本文所说做想做的事,说想说的话,不做不想做的事,不说不想说的话的“自由”),不愿“革自己的命”,即改变(改造)自己,因而产生了被毁灭的恐惧,“那些人都是暴徒,他们毁掉了我们最好的东西文化”。

时代的发展趋向

固守自我追求

矛盾

思考:为什么作者会这么矛盾、纠结,“心里颇不宁静”?

作为无可选择中的选择,朱自清“只有暂时逃避的一法”,“做些自己爱做的事业;就是将来轮着灭亡,也总算有过称心的日子,不白活了一生”。这就是说,他试图“躲到学术研究中”,既是“避难”,又在与“政治”保持距离中维护知识分子的相对独立。在某种意义上,“荷塘月色”(宁静的大自然)的“梦”也正是朱自清的精神避难所,但对于“五四”启蒙精神所哺育的这一代人,完全脱离(超然于)时代是不可想象的。正如朱自清自己在《荷塘月色》中所说,“我爱热闹,也爱冷静;爱群居,也爱独处”,尽管他现在被动地选择了“冷静”“独处”的学者生涯,但他仍不能摆脱处于时代中心的“热闹”的“群居”生活的蛊惑。

“心里颇不宁静”

思考:为什么作者会这么矛盾、纠结,“心里颇不宁静”?

其他说法:

(1)对现实不满的愤激

(2) 对政局和个人前途的忧虑

(3)表现了一种超然物外的闲适心情

(4) 表现了作者对美好自由幸福生活的向往。

讨论:你觉得朱自清是因为什么会说“心里颇不宁静”?

第三环节:辩证思考,批判阅读

阅读余光中对朱自清散文的评价,你对此有何看法?

朱自清散文的譬喻虽多,却未见如何出色。且以溢美过甚的《荷塘月色》为例,看看朱文如何用喻:

(一)叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。

(二)层层的叶子中间,零星地点缀着些白花……正如一粒粒的明珠,又如碧空里的星星,又如刚出浴的美人。

(三)微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

(四)这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。

(五)叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。

(六)月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。

(七)叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。

(八)丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影,峭楞楞如鬼一般。

(九)光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

(十)树色一例是阴阴的,乍看像一团烟雾。

(十一)树缝里也漏着一两点灯光,没精打彩的,是渴睡人的眼。

十一句中一共用了十四个譬喻,对一篇千把字的小品文说来,用喻不可谓之不密。细读之余,当可发现这些譬喻大半泛浮,轻易,阴柔,在想像上都不出色。也许第三句的譬喻较有韵味,第八句的能够寓美于丑,算是小小的例外吧。第九句用小提琴所奏的西洋名曲来喻极富中国韵味的荷塘月色,很不恰当。十四个譬喻之中,竟有十三个是明喻,要用“像”“如”“仿佛”“宛然”之类的字眼来点明“喻体”和“喻依”的关系。在想像文学之中,明喻不一定不如隐喻,可是隐喻的手法毕竟要曲折,含蓄一些。朱文之浅白,这也是一个原因。唯一的例外是以睡眼状灯光的隐喻,但是并不精警,不美。

阅读余光中对朱自清散文的评价,你对此有何看法?

朱自清散文里的意象,除了好用明喻而趋于浅显外,还有一个特点,便是好用女性意象。前引《荷塘月色》的一二两句里,便有两个这样的例子。这样的女性意象实在不高明,往往还有反作用,会引起庸俗的联想。“舞女的裙”一类的意象对今日读者的想像,恐怕只有负效果了吧。“美人出浴”的意象尤其糟,简直令人联想到月份牌、广告画之类的俗艳场面;至于说白莲又像明珠,又像星,又像出浴的美人,则不但一物三喻,形象太杂,焦点不准,而且三种形象都太俗滥,得来似太轻易。用喻草率,又不能发挥主题的含意,这样的譬喻只是一种装饰而已。

……这段(指第三段)无论在文字上或思想上,都平庸无趣。里面的道理,一般中学生都说得出来,而排比的句法,刻板的节奏,更显得交待太明,转折太露,一无可取。删去这一段, 于《荷塘月色》并无损失。

阅读余光中对朱自清散文的评价,你对此有何看法?你如何看待朱自清的散文风格?

余光中的观点是深刻的,当然也是片面的。因两位作家之间存在时空暌隔和个体、个性差异以及由比而来的不同艺术追求,其创作心理和审美追求上的隔膜是显而易见的。

关于朱自清文中的“女性意象”

传统的女性意象:圣主贤巨或美好理想,比如《楚辞》

朱自清文中的女性意象:1928 年朱先生出版散文集《背影》,第一篇题目就是《女人》,他说“我总一贯地欢喜着女人”,“我到无论什么地方,第一总是用我的眼睛去寻找女人”因为在他看来,“女人是比男人更其艺术的”。

“出浴的美人”并不显得轻浮,作者对女性的态度坦然

讨论:阅读鲁迅的《雪》,找出文中的比喻句,特别是喻体,与朱自清的比喻做一番比较,看看有什么差别。

暖国的雨,向来没有变过冰冷的坚硬的灿烂的雪花。博识的人们觉得他单调,他自己也以为不幸否耶?江南的雪,可是滋润美艳之至了;那是还在隐约着的青春的消息,是极壮健的处子的皮肤。雪野中有血红的宝珠山茶,白中隐青的单瓣梅花,深黄的磬口的蜡梅花;雪下面还有冷绿的杂草。蝴蝶确乎没有;蜜蜂是否来采山茶花和梅花的蜜,我可记不真切了。但我的眼前仿佛看见冬花开在雪野中,有许多蜜蜂们忙碌地飞着,也听得他们嗡嗡地闹着。

孩子们呵着冻得通红,象紫芽姜一般的小手,七八个一齐来塑雪罗汉。因为不成功,谁的父亲也来帮忙了。罗汉就塑得比孩子们高得多,虽然不过是上小下大的一堆,终于分不清是壶卢还是罗汉,然而很洁白,很明艳,以自身的滋润相粘结,整个地闪闪地生光。孩子们用龙眼核给他做眼珠,又从谁的母亲的脂粉奁中偷得胭脂来涂在嘴唇上。这回确是一个大阿罗汉了。他也就目光灼灼地嘴唇通红地坐在雪地里。

第二天还有几个孩子来访问他;对了他拍手,点头,嘻笑。但他终于独自坐着了。晴天又来消释他的皮肤,寒夜又使他结一层冰,化作不透明的水晶模样,连续的晴天又使他成为不知道算什么,而嘴上的胭脂也褪尽了。

但是,朔方的雪花在纷飞之后,却永远如粉,如沙,他们决不粘连,撒在屋上,地上,枯草上,就是这样。屋上的雪是早已就有消化了的,因为屋里居人的火的温热。别的,在晴天之下,旋风忽来,便蓬勃地奋飞,在日光中灿灿地生光,如包藏火焰的大雾,旋转而且升腾,弥漫太空,使太空旋转而且升腾地闪烁。

在无边的旷野上,在凛冽的天宇下,闪闪地旋转升腾着的是雨的精魂……

是的,那是孤独的雪,是死掉的雨,是雨的精魂。

讨论:阅读鲁迅的《雪》,找出文中的比喻句,特别是喻体,与朱自清的比喻做一番比较,看看有什么差别。

鲁迅:

“极壮健的处子的皮肤”“像紫芽姜一般的小手” “这回确是一个大阿罗汉了” “阴方的雪花在纷飞之后,却永远如粉,如沙” “如包藏火焰的大雾” “那是孤独的雪,是死掉的雨,是雨的精魂”

鲁迅选用的喻体更阳刚、更男性化,富有战斗的激情:有时还不失幽默。朱自清更加温润、从容。

风格无高下,禀赋、境遇、气质不同而已。

谢谢观看!

——杨万里《晓出净慈寺送林子方》

“莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖”

——周敦颐《爱莲说》

清水出芙蓉,天然去雕饰

——李白《经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰》

朱自清

统编版高中语文必修上册

授课人:长郡斑马湖中学 谢忠凯

学习目标:

1、体会作者淡淡喜悦淡淡哀愁的思想感情,理解本课借景抒情的手法。

2、通过品读语言,品味文章语言美,学习作者运用语言的技巧。

3、启发阅读的创造性,鼓励学生参与对作品的解释,敢于质疑权威作品或权威解释。

第一环节:初读文本,梳理脉络

朱自清:原名自华,号秋实,后改名自清,字佩弦。中国近代散文家、诗人、学者、民主战士。原籍浙江绍兴,出生于江苏省东海县(今连云港市东海县平明镇),后随祖父、父亲定居扬州,自称“我是扬州人”。1916年中学毕业并成功考入北京大学预科。1919年开始发表诗歌。1928年第一本散文集《背影》出版。 1932年7月,任清华大学中国文学系主任。1934年,出版《欧游杂记》和《伦敦杂记》。1935年,出版散文集《你我》。1948年8月12日因胃穿孔病逝于北平,年仅50岁。

诵读《荷塘月色》,完成以下任务:

1、归纳每一段的内容

2、找出两类句子或词语:描写作者心情的句子或词语,描写荷塘、月色的句子或词语。

3、根据这些句子或词语归纳出作者的心情经历了怎样的变化,荷塘、月色有怎样的特点。

4、思考文中景物描写与作者心情变化有怎样的关联。

xiè pì duó wěng mí niǎo nuó

煤屑路 幽僻 踱着 蓊郁 弥望 袅 娜

sè bó qiàn yuàn zhào liǎn jū

羞涩 斑驳 倩影 媛女 櫂 敛 裾

fàn zhuì shāo xì hān wǎn

梵婀玲 点缀 树梢 空隙 酣眠 宛然

第1段??独游荷塘的时候、地点和缘由。

(心境:“颇不宁静”)?

第2段??通往荷塘的小路、树木、月色。?

第3段??行在小路时的感受。?

第4段??荷塘美丽的景色。?

第5段??流泻的月光,塘中的月色。?

第6段??荷塘四周的景物。(在月下观察、感受到的)?

第7--8段??联想古代江南采莲的旧俗。?

第9段??在思乡与遐想中踱回家门。?

归纳每一段的内容

“心里颇不宁静”→淡淡的喜悦(“我且受用这无边的荷香月色好了”)→淡淡的哀愁(“我什么也没有”)→“到底惦着江南了”

作者的心情变化线索

沿着荷塘,是一条曲折的小煤屑路。这是一条幽僻的路;白天也少人走,夜晚更加寂寞。荷塘四面,长着许多树,蓊蓊郁郁的。路的一旁,是些杨柳,和一些不知道名字的树。没有月光的晚上,这路上阴森森的,有些怕人。今晚却很好,虽然月光也还是淡淡的。

荷塘月色的描写(2、4、5、6段)

整体

风格

:

阴

仄

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。叶子底下是脉脉的流水,遮住了,不能见一些颜色;而叶子却更见风致了。

荷塘月色的描写(2、4、5、6段)

月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影,峭楞楞如鬼一般;弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。塘中的月色并不均匀;但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

荷塘月色的描写(2、4、5、6段)

叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。

第4、5段历来被称道,试分析这两段好在哪?

荷叶

亭亭的舞女的裙

(比喻)

有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;(拟人)——妩媚多姿

正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。(博喻)

(荷花之洁净、明朗、娇美)

第4、5段历来被称道,试分析这两段好在哪?

荷花

微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

第4、5段历来被称道,试分析这两段好在哪?

荷香

通感,将嗅觉形象诉诸听觉形象,扩大意境,烘托环境优雅、宁静,这是月夜独处的独特感受。新奇真切,启发读者的联想和想象。

荷香

远处高楼上渺茫的歌声,

(时断时续,若有若无,轻淡飘渺,沁人心脾)

第4、5段历来被称道,试分析这两段好在哪?

荷波

流水脉脉,拟人,默而有深情。由叶子的风韵想象到叶子下的水,言有尽而意无穷

荷波

闪电

比喻

(突出快速凝碧,以静写动)

流水

这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。叶子底下是脉脉的流水,遮住了,不能见一些颜色;而叶子却更见风致了。

第4、5段历来被称道,试分析这两段好在哪?

月下的荷塘

弥望 田田 出水很高 (比喻)

零星点缀(拟人、比喻)

缕缕

(通感)

颤动(比喻、拟人)

看不见的 脉脉

静

动

幽雅宁静

( )

( )

( )

( )

( )

荷叶

荷花

荷香

荷波

流水

第4、5段历来被称道,试分析这两段好在哪?

在这一段里,作者没有提及月光,但不管是静止画面还是动态景象,处处都存在着淡淡的月光,这月色就融化在作者通过观察之后的具体描写之中。那荷叶、荷花的情态,以及为微风带起的凝碧的波痕,都是在轻淡月色映射下形成的。

按观察的角度,视线由近及远,由上而下,由静而动的空间顺序:茂密荷叶→多姿荷花→缕缕荷香→叶、花颤动→流水来写的。

这段文字写得形、味、色、声俱全,动静相宜,虚实相应。作者在描写景物时,运用多种修辞手法,通过细腻的描写,表现了月下荷塘的淡雅静美。

第4、5段历来被称道,试分析这两段好在哪?

月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。

月光

泻: “泻”的范围广,与“流水”相照应,而且有动态美,显得生动活泼。既照应了以流水喻月光,又写出了月辉照耀,一泻无余的景象,使月光有了动感。

浮:写出了深夜水汽由下而上轻轻升腾,慢慢扩散弥漫的情状,描绘雾的轻飘含蓄之态。

第4、5段历来被称道,试分析这两段好在哪?

月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。

月光

洗:写出了“叶子和花”在月光映照下呈现出的一种洁白纯净之感。

第4、5段历来被称道,试分析这两段好在哪?

虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影,峭楞楞如鬼一般;弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。塘中的月色并不均匀;但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

月影

画:仿佛有无形的手在展纸描绘一般,富有情趣,表现了作者的喜爱之情。

虚实结合

第4、5段历来被称道,试分析这两段好在哪?

荷塘上的月色

( )

( )

月光

月影

如流水 静静地泻薄薄的青雾浮起

叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着轻纱的梦

灌木的黑影 杨柳的倩影

光和影的和谐像名曲

虽是满月,却有一层淡淡的云

实

虚

实

虚

朦胧优雅

总结

修辞:拟人、比喻、通感

动词:泻、浮、洗、画

叠词:曲曲折折、田田、蓊蓊郁郁、亭亭、隐隐约约、淡淡

比喻

拟人

通感

动词

叠词

加强描写对象的具体性、形象性使我们在遐思中获得无尽的美感享受

更添景物灵动秀人的气质

使迷人境界又增无限韵致,迷离精妙,令人情动神摇。

精当生动,富于表现力

传神地表现了事物的特征和姿态,又使行文轻缓舒徐,读起来节奏鲜明,令人耳目一新

荷塘的四面,远远近近,高高低低都是树,而杨柳最多。这些树将一片荷塘重重围住;只在小路一旁,漏着几段空隙,像是特为月光留下的。树色一例是阴阴的,乍看像一团烟雾;但杨柳的丰姿,便在烟雾里也辨得出。树梢上隐隐约约的是一带远山,只有些大意罢了。树缝里也漏着一两点路灯光,没精打采的,是渴睡人的眼。这时候最热闹的,要数树上的蝉声与水里的蛙声;但热闹是它们的,我什么也没有。

荷塘月色的描写(2、4、5、6段)

阴

仄

寂寞

第二环节:深入文本,知人论世

都是写荷塘月色,为什么4、5段写的温暖明亮,2、6段却阴仄寂寞?

“一切景语皆情语”

我爱热闹,也爱冷静;爱群居,也爱独处。像今晚上,一个人在这苍茫的月下,什么都可以想,什么都可以不想,便觉是个自由的人。白天里一定要做的事,一定要说的话,现 在都可不理。这是独处的妙处,我且受用这无边的荷香月色好了。

矛盾、纠结、彷徨、想要超脱却不能,只好借荷塘赏月来一次短暂的精神畅游,“且”字蕴藏着无奈。

都是写荷塘月色,为什么4、5段写的温暖明亮,2、6段却阴仄寂寞?

明线:游踪(外结构)

暗线:情感(内结构)

出家门

踱小路

观荷塘

赏四周

不宁静

寻宁静

得宁静

失宁静

淡淡的哀愁

淡淡的喜悦

都是写荷塘月色,为什么4、5段写的温暖明亮,2、6段却阴仄寂寞?

“这几天心里颇不宁静”→“幽僻”“寂寞”的路

“且受用这无边的荷香月色”→荷叶“像亭亭舞女的裙”……

“热闹是他们的,我什么也没有”→“树色一例是阴阴的”,“路灯光”像“渴睡人的眼”

“到底惦着江南了”→《采莲赋》与《西洲曲》

有我之境,以我观物,故物我皆著我之色彩。(王国维)

思考:为什么作者会这么矛盾、纠结,“心里颇不宁静”?

本文的写作背景

《荷塘月色》作于1927年7月,正值大革命失败,白色恐怖笼罩中国大地。这时,蒋介石叛变革命,中国处于一片黑暗之中。朱自清作为“大时代中一名小卒”,一直在呐喊和斗争,但是在四一二政变之后,却从斗争的“十字街头”,钻进古典文学的“象牙之塔”。

但是作者既做不到投笔从戎,拿起枪来革命,但又始终平息不了对黑暗现实产生的不满与憎恶,作者对生活感到惶惑矛盾,内心是抑郁的,是始终无法平静的。

思考:为什么作者会这么矛盾、纠结,“心里颇不宁静”?

第一种说法:时代的趋向与自我的固守

既反感于国民党的“反革命”,又对共产党的“革命”心怀疑惧。

?

思考:为什么作者会这么矛盾、纠结,“心里颇不宁静”?

朱自清明确地意识到,发现与重视“个人价值”的时代已经结束,在社会政治革命中,“一切的价值都归于实际的行动”与“理智的权威”,而“党便是这种理智的权威之具体化。党所要求于个人的是牺牲,是无条件的牺牲,一个人得按照党的方式而生活,想出自心裁,是不行的”。由此而产生了朱自清所说的“性格与时代的矛盾”:一方面,他看到这是一种时代的发展趋向,“是创造一个新世界的必要的历程”,不仅势所必至,而且势不可挡:另一方面,他却要固守知识分子的“自我”追求(即本文所说做想做的事,说想说的话,不做不想做的事,不说不想说的话的“自由”),不愿“革自己的命”,即改变(改造)自己,因而产生了被毁灭的恐惧,“那些人都是暴徒,他们毁掉了我们最好的东西文化”。

时代的发展趋向

固守自我追求

矛盾

思考:为什么作者会这么矛盾、纠结,“心里颇不宁静”?

作为无可选择中的选择,朱自清“只有暂时逃避的一法”,“做些自己爱做的事业;就是将来轮着灭亡,也总算有过称心的日子,不白活了一生”。这就是说,他试图“躲到学术研究中”,既是“避难”,又在与“政治”保持距离中维护知识分子的相对独立。在某种意义上,“荷塘月色”(宁静的大自然)的“梦”也正是朱自清的精神避难所,但对于“五四”启蒙精神所哺育的这一代人,完全脱离(超然于)时代是不可想象的。正如朱自清自己在《荷塘月色》中所说,“我爱热闹,也爱冷静;爱群居,也爱独处”,尽管他现在被动地选择了“冷静”“独处”的学者生涯,但他仍不能摆脱处于时代中心的“热闹”的“群居”生活的蛊惑。

“心里颇不宁静”

思考:为什么作者会这么矛盾、纠结,“心里颇不宁静”?

其他说法:

(1)对现实不满的愤激

(2) 对政局和个人前途的忧虑

(3)表现了一种超然物外的闲适心情

(4) 表现了作者对美好自由幸福生活的向往。

讨论:你觉得朱自清是因为什么会说“心里颇不宁静”?

第三环节:辩证思考,批判阅读

阅读余光中对朱自清散文的评价,你对此有何看法?

朱自清散文的譬喻虽多,却未见如何出色。且以溢美过甚的《荷塘月色》为例,看看朱文如何用喻:

(一)叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。

(二)层层的叶子中间,零星地点缀着些白花……正如一粒粒的明珠,又如碧空里的星星,又如刚出浴的美人。

(三)微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

(四)这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。

(五)叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。

(六)月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。

(七)叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。

(八)丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影,峭楞楞如鬼一般。

(九)光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

(十)树色一例是阴阴的,乍看像一团烟雾。

(十一)树缝里也漏着一两点灯光,没精打彩的,是渴睡人的眼。

十一句中一共用了十四个譬喻,对一篇千把字的小品文说来,用喻不可谓之不密。细读之余,当可发现这些譬喻大半泛浮,轻易,阴柔,在想像上都不出色。也许第三句的譬喻较有韵味,第八句的能够寓美于丑,算是小小的例外吧。第九句用小提琴所奏的西洋名曲来喻极富中国韵味的荷塘月色,很不恰当。十四个譬喻之中,竟有十三个是明喻,要用“像”“如”“仿佛”“宛然”之类的字眼来点明“喻体”和“喻依”的关系。在想像文学之中,明喻不一定不如隐喻,可是隐喻的手法毕竟要曲折,含蓄一些。朱文之浅白,这也是一个原因。唯一的例外是以睡眼状灯光的隐喻,但是并不精警,不美。

阅读余光中对朱自清散文的评价,你对此有何看法?

朱自清散文里的意象,除了好用明喻而趋于浅显外,还有一个特点,便是好用女性意象。前引《荷塘月色》的一二两句里,便有两个这样的例子。这样的女性意象实在不高明,往往还有反作用,会引起庸俗的联想。“舞女的裙”一类的意象对今日读者的想像,恐怕只有负效果了吧。“美人出浴”的意象尤其糟,简直令人联想到月份牌、广告画之类的俗艳场面;至于说白莲又像明珠,又像星,又像出浴的美人,则不但一物三喻,形象太杂,焦点不准,而且三种形象都太俗滥,得来似太轻易。用喻草率,又不能发挥主题的含意,这样的譬喻只是一种装饰而已。

……这段(指第三段)无论在文字上或思想上,都平庸无趣。里面的道理,一般中学生都说得出来,而排比的句法,刻板的节奏,更显得交待太明,转折太露,一无可取。删去这一段, 于《荷塘月色》并无损失。

阅读余光中对朱自清散文的评价,你对此有何看法?你如何看待朱自清的散文风格?

余光中的观点是深刻的,当然也是片面的。因两位作家之间存在时空暌隔和个体、个性差异以及由比而来的不同艺术追求,其创作心理和审美追求上的隔膜是显而易见的。

关于朱自清文中的“女性意象”

传统的女性意象:圣主贤巨或美好理想,比如《楚辞》

朱自清文中的女性意象:1928 年朱先生出版散文集《背影》,第一篇题目就是《女人》,他说“我总一贯地欢喜着女人”,“我到无论什么地方,第一总是用我的眼睛去寻找女人”因为在他看来,“女人是比男人更其艺术的”。

“出浴的美人”并不显得轻浮,作者对女性的态度坦然

讨论:阅读鲁迅的《雪》,找出文中的比喻句,特别是喻体,与朱自清的比喻做一番比较,看看有什么差别。

暖国的雨,向来没有变过冰冷的坚硬的灿烂的雪花。博识的人们觉得他单调,他自己也以为不幸否耶?江南的雪,可是滋润美艳之至了;那是还在隐约着的青春的消息,是极壮健的处子的皮肤。雪野中有血红的宝珠山茶,白中隐青的单瓣梅花,深黄的磬口的蜡梅花;雪下面还有冷绿的杂草。蝴蝶确乎没有;蜜蜂是否来采山茶花和梅花的蜜,我可记不真切了。但我的眼前仿佛看见冬花开在雪野中,有许多蜜蜂们忙碌地飞着,也听得他们嗡嗡地闹着。

孩子们呵着冻得通红,象紫芽姜一般的小手,七八个一齐来塑雪罗汉。因为不成功,谁的父亲也来帮忙了。罗汉就塑得比孩子们高得多,虽然不过是上小下大的一堆,终于分不清是壶卢还是罗汉,然而很洁白,很明艳,以自身的滋润相粘结,整个地闪闪地生光。孩子们用龙眼核给他做眼珠,又从谁的母亲的脂粉奁中偷得胭脂来涂在嘴唇上。这回确是一个大阿罗汉了。他也就目光灼灼地嘴唇通红地坐在雪地里。

第二天还有几个孩子来访问他;对了他拍手,点头,嘻笑。但他终于独自坐着了。晴天又来消释他的皮肤,寒夜又使他结一层冰,化作不透明的水晶模样,连续的晴天又使他成为不知道算什么,而嘴上的胭脂也褪尽了。

但是,朔方的雪花在纷飞之后,却永远如粉,如沙,他们决不粘连,撒在屋上,地上,枯草上,就是这样。屋上的雪是早已就有消化了的,因为屋里居人的火的温热。别的,在晴天之下,旋风忽来,便蓬勃地奋飞,在日光中灿灿地生光,如包藏火焰的大雾,旋转而且升腾,弥漫太空,使太空旋转而且升腾地闪烁。

在无边的旷野上,在凛冽的天宇下,闪闪地旋转升腾着的是雨的精魂……

是的,那是孤独的雪,是死掉的雨,是雨的精魂。

讨论:阅读鲁迅的《雪》,找出文中的比喻句,特别是喻体,与朱自清的比喻做一番比较,看看有什么差别。

鲁迅:

“极壮健的处子的皮肤”“像紫芽姜一般的小手” “这回确是一个大阿罗汉了” “阴方的雪花在纷飞之后,却永远如粉,如沙” “如包藏火焰的大雾” “那是孤独的雪,是死掉的雨,是雨的精魂”

鲁迅选用的喻体更阳刚、更男性化,富有战斗的激情:有时还不失幽默。朱自清更加温润、从容。

风格无高下,禀赋、境遇、气质不同而已。

谢谢观看!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读