14.1《故都的秋》课件—高中语文统编版(2019)上册 (共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 14.1《故都的秋》课件—高中语文统编版(2019)上册 (共30张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 28.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

黄色的花淡雅、白色的花高洁、紫红色的花热烈而深沉,泼泼洒洒,秋风中正开得烂漫。

——史铁生

暄气初消,月正圆,蟹正肥,桂花皎洁。

——林语堂

秋日薄暮,用菊花煮竹叶青,人与海棠俱醉。

——林清玄

你眼中的秋天是什么样子?

统编版高中语文必修上册

授课人:长郡斑马湖中学 谢忠凯

学习目标

1、理解本文“以情驭景,以景显情,情景一体”的艺术手法,学会从景物

描写中把握作者的思想感情。(学习难点)

2、通过分析关键字句,体会郁达夫“悲凉美”的美学追求。(学习难点)

3、通过对比阅读,理解郁达夫的文人趣味。(学习重点)

郁达夫

郁达夫(1896年12月7日-1945年9月17日),原名郁文,字达夫,浙江富阳人,中国现代作家、革命烈士。曾留学日本,毕业于名古屋第八高等学校(现名古屋大学)和东京帝国大学(现东京大学)。

郁达夫是新文学团体“创造社”的发起人之一,一位为抗日救国而殉难的爱国主义作家。在文学创作的同时,还积极参加各种反帝抗日组织,先后在上海、武汉、福州等地从事抗日救国宣传活动,其文学代表作有《沉沦》、《故都的秋》、《春风沉醉的晚上》、《过去》、《迟桂花》、《怀鲁迅》等。

本文的创作背景

1933年4月,郁达夫由上海迁居杭州,在杭州居住了近三年,过着颠沛流离生活。这一时期,他思想苦闷、创作枯竭,过着一种闲散安逸的生活。

创作本文时,一位朋友邀请郁达夫北上,游玩北平,衣食住所皆免费提供,只需要郁达夫为此写一篇文章发表即可。于是郁达夫欣然前往,并在到北京的第三天“晨起上厕所,从槐树阴中看见了半角云天,竟悠然感到了秋意,确是北平的新秋”,次日即“晨起,为王余杞写了二千字,题名《故都的秋》”。

郁达夫日记手稿

听课文朗读并思考:

1、通过文章我们可以知道“故都”就是北平,既然是写北平的秋,为

什么作者不直接用“北平的秋”作为题目,而用“故都”二字?

2、哪些自然段描写了秋天?是怎样描写的,用几个简洁的词语概括。

3、请找出能概括作者笔下故都的秋的词语。

4、你觉得这篇文章可以分成几个部分,为什么?

整体感知

“故”有着天然依恋和向往的情感,用“故都”二字,既指明了作者描写的地点,又显示出作者的深切之情。而题目中“秋”字,指明了所写内容,让人一目了然。

通过文章我们可以知道“故都”就是北平,既然是写北平的秋,为什么作者不直接用“北平的秋”作为题目,而用“故都”二字?

第3段:晨起观秋

第4段:槐树落蕊

第5段:秋蝉残鸣

第7-10段:秋雨话凉

第11段:佳日秋果

哪些自然段描写了秋天?是怎样描写的,用几个简洁的词语概括。

“秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。”

找出能概括作者笔下故都的秋的词语

清、静、悲、凉

大致可以分成三个部分

第1-2自然段:写的是对北国和南国秋天之对比

第3-11段:具体写北国之秋景

第12-14段:再写对北国秋之眷念

你觉得这篇文章可以分成几个部分,为什么?

慢、润、淡

阅读1-2自然段,思考:作者不远千里从南到北,赶去北平,是为了饱尝故都的秋味,南方也有秋天,在他看来,南方的秋天又是怎样的呢?我们在地理上也算是南方了,同学们可以结合这几个词想想,我们这里的秋天是不是这样的。

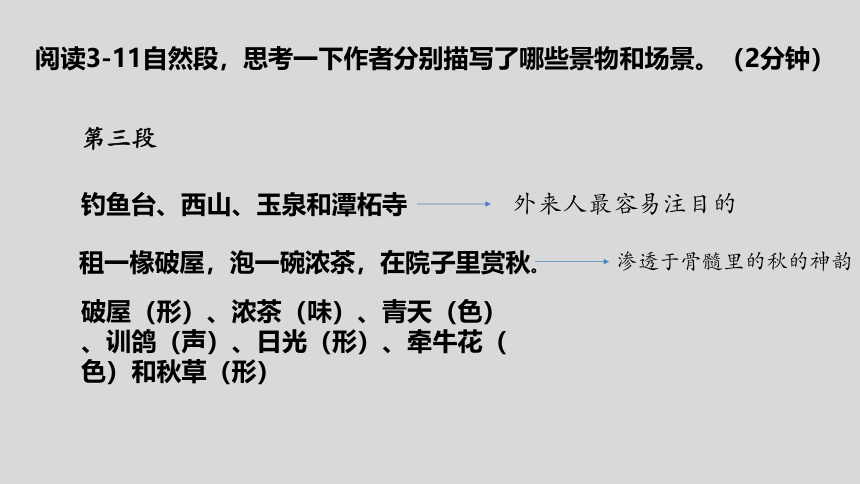

阅读3-11自然段,思考一下作者分别描写了哪些景物和场景。(2分钟)

第三段

钓鱼台、西山、玉泉和潭柘寺

租一椽破屋,泡一碗浓茶,在院子里赏秋。

破屋(形)、浓茶(味)、青天(色)、训鸽(声)、日光(形)、牵牛花(色)和秋草(形)

外来人最容易注目的

渗透于骨髓里的秋的神韵

(1)秋天来了,很自然地想起那条街——西单牌楼。

无论从哪个方向来,到了西单牌楼,秋天,黄昏,先闻见的是街上的气味。炒栗子的香味弥漫在繁盛的行人群中,赶快朝向那熟悉的地方看去,和兰号的伙计正在门前炒栗子。

——林海音《秋的气味》

(2)不逢北国之秋,已将近十余年了。在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。

——郁达夫《故都的秋》

思考:同样是写北平的秋天,林海音和郁达夫在景物选择上有何不同?为什么?

对比阅读1

林海音写的是在热闹的街上去买炒栗子,更有烟火气,而郁达夫选择的是较为幽静的地点。

北平是经济政治文化中心,应当是像林海音所写,有着“繁盛的行人群”,有着繁华商场、名胜古迹,五光十色,而郁达夫回忆起北平的秋,不是香山火红的枫叶,却是幽静的陶然亭里不起眼的芦花;不是城市里的喧闹声,而是潭柘寺里悠远的钟声,他所喜爱的,却是乡野宁静而自然的氛围。

“结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔?心远地自偏。”之所以如此,是因为郁达夫身上有着中国文人的隐逸思想,有着知识分子独特的雅趣,能够在幽静中寻求快乐。

中国传统知识分子?

(1)环城流着一道清溪,倒映着山影,岸上蹲着红袍绿裤的小妞儿。

(2)可是山上的颜色觉得出这个变化,而立刻随着变换。忽然黄色更真了些,忽然又暗了些,忽然像有层看不见的薄雾在那儿流动,忽然像有股细风替"自然"调合着彩色,轻轻的抹上层各色俱全而全是淡美的色道儿。有这样的山,再配上那蓝的天,晴暖的阳光;蓝得像要由蓝变绿了,可又没完全绿了;晴暖得要发燥了,可是有点凉风,正像诗一样的温柔;这便是济南的秋。

——老舍《济南的秋天》

?

(3)从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

——郁达夫《故都的秋》

思考:这两段所选取的色彩,你能从中读出郁达夫的什么?

对比阅读2

郁达夫有意逃避鲜艳,追求色彩的“淡”,我们常说“淡雅”,这一“淡”便显得“雅致”,色彩的雅致超越了日常的世俗趣味,表现了古代文人的趣味。

其中“疏疏落落”的枯草,“自古逢秋悲寂寥”,我们常常认为秋天是寂寞的,萧条的,然而作者看到枯草的心情是怎样的呢?是喜悦还是厌恶呢?是喜悦的,这种直面生命的衰败,给我们启示生命的周期,逗起了我们的悲凉之感,这种视“悲凉”为美的审美眼光,不得不说是十分独特的。

对比阅读2

中国古典文人的雅致趣味!

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。(第三段)

思考:为什么欣赏风景要在“一椽破屋”里?为什么偏偏要“泡一碗浓茶”?而不是提一壶烧酒?他的姿态是怎样的呢?

赏秋的姿态

作者认为,故都的美在于历史的积淀中,而不是在于众所周知的名胜古迹中。在破旧的民居里,泡上一碗苦茶,这样的体会才是最真切的。“泡茶”更能显出悠闲自得的心境。他的姿态是悠闲的。

“碧绿的天色”让人想到白居易《长恨歌》中的“上穷碧落下黄泉”,郁达夫有着古典文学修养,更是有着中国文人超脱世俗的审美趣味。他想要深入故都的秋,不是出门找名胜古迹,而是泡一碗浓茶,寄身在老北京人居住的破屋中,慢慢地悠悠地品味这故都的秋味。

请同学们阅读第4—5段,思考作者怎样写“槐树的落蕊”以及“秋蝉”的残声,带着怎样的感情?喜悦还是悲凉?

动用视觉、听觉、触觉来写槐树的落蕊。

视觉:花铺满地;

听觉:脚踏上去无声;

触觉:极微细极柔软。

可供选择的树很多,作者却唯独选择了不起眼的槐树,并且写的是快要死亡的“落蕊”,这种生命衰亡的迹象,从世俗观念上看,并不漂亮,但是,在作者看来,却是十分动人的。

联系前文中的“疏疏落落的秋草”,以及后文中衰弱的蝉声,我们能够看到这种生命衰亡,其实也具有一种独特的美感,一种对于生命消亡的深邃感触。

秋蝉是衰弱的,但在作者听来却是“啼唱”,有一种悲凉的美感。

请同学们读读第6—10段,想想,作者为什么要写“都市闲人”?结合作者曾在北平居住过的经历,想想:他和这群“都市闲人”有什么关系呢?

明确:都市闲人就是普通北京人,地道的北京人和地道的北京话,传达出浓郁的故都味。作者身为一个曾居住在北京的外乡人,此刻听来是十分亲切的。

“典型的北京人是知味者,如北京人那样对待味,则是文化,出于教养。人人都在生活,不但生活着,而且在生活中咀嚼、品味这生活的,或是更有自觉意识的人。”

——赵园《北京:城与人》

秋天本就是个收获的季节,那么第十一段作者就带我们欣赏了北方的果树哪些特点呢?

着重写了北方的枣树。一写枣树多,二写枣的颜色——淡黄微绿,视觉上也给人一种清和静的淡淡的感觉。

阅读12-14段,思考这几段主要写了什么

第12段:作者认为不管是文人还是普通人,对于秋的感受。通过对北国秋景的描写和秋味的体会,作者顺承而下,认为中国的秋的深味,还是首推北方。(深化主题)

阅读这13自然段,思考一下作者认为南国之秋与北国之秋最大的区别在哪个方面?看看能不能否用一个字概括?这一段中的对比句又是从哪几个角度入手的呢?

明确:最大的区别在于:味。

四个比喻是从饮食文化入手,让人从饮食中的“味”去领悟秋之“味”,让人从形象的“味”去品味抽象的“味”。北国之秋就像“白干、馍馍、大蟹、骆驼”,让人感到味烈、味深、味浓、味久;而南国之秋就像“黄酒、稀饭、鲈鱼、黄犬”,让人感到味润、味浅、味淡、味短。用如此丰富生动的意象又令人读后回味悠长,对比之后明了于胸。

最后一段,作者愿用自己的寿命来留住故都的秋,表达了作者对故都的无限向往和眷恋,我们可以一起来体会一下作者细腻、深沉的情感。如果可以不惜舍去三分之二的寿命来留住故都的秋,这样炽热的情感,再加上之前作者对故都的秋的描绘,使得我们也想不远千里去饱尝一尝那故都的秋味了。

讨论思考:

从以上分析中,我们能够看到,郁达夫骨子里有着中国古人的雅趣,熟稔中国古典诗词,同时,他也有着对衰亡事物的独特热爱以及欣赏普通人世俗生活的俗趣。请大家结合作者背景思考,为什么他能将这两者融合的如此巧妙?小组讨论交流一下。

拓展提升

材料一:

西方唯美主义文学:19世纪中期起源于法国,后兴盛于英国的文学流派。代表作家王尔德,强调“为艺术而艺术”,“死亡的永恒美”,“以恶为美”、“以死为美”等,较为狂热激进。20世纪初,西方唯美主义热潮席卷中国文坛,郁达夫留日期间,广泛涉猎西方近现代文学,在文学创作中展现唯美主义创作特征,例如“颓废化”、“欲望化”以及“永恒性”等特点。

唯美主义文学代表作家王尔德

材料二:

日本“幽玄美”:日本特色美学,原为佛家用语,后影响文学艺术领域。平安时期结合中国文人隐逸审美情趣,发展为朦胧幽寂的审美理想,追求空寂幽深的境界。创作者多将思想情感借助载体表现,给予读者联想中的含蓄美。

日本“物哀美”:日本固有美学范畴,指人对世相(包括人和物),不可避免的命运而产生的感叹。

郁达夫在留日期间,接受了唯美主义中“以死为美”的思想,以及幽玄美、物哀美的影响,使他的文章具有一种细腻,深邃的哀伤之美。

日本作家紫式部创作的《源氏物语》集中体现了“物哀美学”

明确:

郁达夫是深受中国文化浸润的读书人,这种文人情调的悠闲表现在世俗之人的生活节奏中,但全文读来的淡淡的哀愁与追忆,结合上课初我们讲述的作者的日本留学经历,可以知道,作者受到西方唯美主义、日本物哀思想等影响所形成的独特审美思考。

唯美主义与物哀思想

郁达夫独特的审美思考

中国古典文人的审美趣味

课堂小结

“都市闲人”:世俗生活

景物选择

赏秋姿态 文人趣味

色彩选择

“枯草”“秋蝉”“落蕊”:衰亡美

独特审美趣味

故都的秋:亲切之感

课下作业:

1、请同学们整理笔记,假如你曾在北平生活过,感受过都市闲人的生活,请运用以下几个词写一篇不少于300字的小散文。

凉风 太阳 都市闲人 雨

2 、课后阅读郁达夫《江南的冬季》,体会郁达夫独特的审美情趣。

注:本课件所有图片均来源于互联网,仅用于教学使用,如有侵权立刻删除。

——史铁生

暄气初消,月正圆,蟹正肥,桂花皎洁。

——林语堂

秋日薄暮,用菊花煮竹叶青,人与海棠俱醉。

——林清玄

你眼中的秋天是什么样子?

统编版高中语文必修上册

授课人:长郡斑马湖中学 谢忠凯

学习目标

1、理解本文“以情驭景,以景显情,情景一体”的艺术手法,学会从景物

描写中把握作者的思想感情。(学习难点)

2、通过分析关键字句,体会郁达夫“悲凉美”的美学追求。(学习难点)

3、通过对比阅读,理解郁达夫的文人趣味。(学习重点)

郁达夫

郁达夫(1896年12月7日-1945年9月17日),原名郁文,字达夫,浙江富阳人,中国现代作家、革命烈士。曾留学日本,毕业于名古屋第八高等学校(现名古屋大学)和东京帝国大学(现东京大学)。

郁达夫是新文学团体“创造社”的发起人之一,一位为抗日救国而殉难的爱国主义作家。在文学创作的同时,还积极参加各种反帝抗日组织,先后在上海、武汉、福州等地从事抗日救国宣传活动,其文学代表作有《沉沦》、《故都的秋》、《春风沉醉的晚上》、《过去》、《迟桂花》、《怀鲁迅》等。

本文的创作背景

1933年4月,郁达夫由上海迁居杭州,在杭州居住了近三年,过着颠沛流离生活。这一时期,他思想苦闷、创作枯竭,过着一种闲散安逸的生活。

创作本文时,一位朋友邀请郁达夫北上,游玩北平,衣食住所皆免费提供,只需要郁达夫为此写一篇文章发表即可。于是郁达夫欣然前往,并在到北京的第三天“晨起上厕所,从槐树阴中看见了半角云天,竟悠然感到了秋意,确是北平的新秋”,次日即“晨起,为王余杞写了二千字,题名《故都的秋》”。

郁达夫日记手稿

听课文朗读并思考:

1、通过文章我们可以知道“故都”就是北平,既然是写北平的秋,为

什么作者不直接用“北平的秋”作为题目,而用“故都”二字?

2、哪些自然段描写了秋天?是怎样描写的,用几个简洁的词语概括。

3、请找出能概括作者笔下故都的秋的词语。

4、你觉得这篇文章可以分成几个部分,为什么?

整体感知

“故”有着天然依恋和向往的情感,用“故都”二字,既指明了作者描写的地点,又显示出作者的深切之情。而题目中“秋”字,指明了所写内容,让人一目了然。

通过文章我们可以知道“故都”就是北平,既然是写北平的秋,为什么作者不直接用“北平的秋”作为题目,而用“故都”二字?

第3段:晨起观秋

第4段:槐树落蕊

第5段:秋蝉残鸣

第7-10段:秋雨话凉

第11段:佳日秋果

哪些自然段描写了秋天?是怎样描写的,用几个简洁的词语概括。

“秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。”

找出能概括作者笔下故都的秋的词语

清、静、悲、凉

大致可以分成三个部分

第1-2自然段:写的是对北国和南国秋天之对比

第3-11段:具体写北国之秋景

第12-14段:再写对北国秋之眷念

你觉得这篇文章可以分成几个部分,为什么?

慢、润、淡

阅读1-2自然段,思考:作者不远千里从南到北,赶去北平,是为了饱尝故都的秋味,南方也有秋天,在他看来,南方的秋天又是怎样的呢?我们在地理上也算是南方了,同学们可以结合这几个词想想,我们这里的秋天是不是这样的。

阅读3-11自然段,思考一下作者分别描写了哪些景物和场景。(2分钟)

第三段

钓鱼台、西山、玉泉和潭柘寺

租一椽破屋,泡一碗浓茶,在院子里赏秋。

破屋(形)、浓茶(味)、青天(色)、训鸽(声)、日光(形)、牵牛花(色)和秋草(形)

外来人最容易注目的

渗透于骨髓里的秋的神韵

(1)秋天来了,很自然地想起那条街——西单牌楼。

无论从哪个方向来,到了西单牌楼,秋天,黄昏,先闻见的是街上的气味。炒栗子的香味弥漫在繁盛的行人群中,赶快朝向那熟悉的地方看去,和兰号的伙计正在门前炒栗子。

——林海音《秋的气味》

(2)不逢北国之秋,已将近十余年了。在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。

——郁达夫《故都的秋》

思考:同样是写北平的秋天,林海音和郁达夫在景物选择上有何不同?为什么?

对比阅读1

林海音写的是在热闹的街上去买炒栗子,更有烟火气,而郁达夫选择的是较为幽静的地点。

北平是经济政治文化中心,应当是像林海音所写,有着“繁盛的行人群”,有着繁华商场、名胜古迹,五光十色,而郁达夫回忆起北平的秋,不是香山火红的枫叶,却是幽静的陶然亭里不起眼的芦花;不是城市里的喧闹声,而是潭柘寺里悠远的钟声,他所喜爱的,却是乡野宁静而自然的氛围。

“结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔?心远地自偏。”之所以如此,是因为郁达夫身上有着中国文人的隐逸思想,有着知识分子独特的雅趣,能够在幽静中寻求快乐。

中国传统知识分子?

(1)环城流着一道清溪,倒映着山影,岸上蹲着红袍绿裤的小妞儿。

(2)可是山上的颜色觉得出这个变化,而立刻随着变换。忽然黄色更真了些,忽然又暗了些,忽然像有层看不见的薄雾在那儿流动,忽然像有股细风替"自然"调合着彩色,轻轻的抹上层各色俱全而全是淡美的色道儿。有这样的山,再配上那蓝的天,晴暖的阳光;蓝得像要由蓝变绿了,可又没完全绿了;晴暖得要发燥了,可是有点凉风,正像诗一样的温柔;这便是济南的秋。

——老舍《济南的秋天》

?

(3)从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

——郁达夫《故都的秋》

思考:这两段所选取的色彩,你能从中读出郁达夫的什么?

对比阅读2

郁达夫有意逃避鲜艳,追求色彩的“淡”,我们常说“淡雅”,这一“淡”便显得“雅致”,色彩的雅致超越了日常的世俗趣味,表现了古代文人的趣味。

其中“疏疏落落”的枯草,“自古逢秋悲寂寥”,我们常常认为秋天是寂寞的,萧条的,然而作者看到枯草的心情是怎样的呢?是喜悦还是厌恶呢?是喜悦的,这种直面生命的衰败,给我们启示生命的周期,逗起了我们的悲凉之感,这种视“悲凉”为美的审美眼光,不得不说是十分独特的。

对比阅读2

中国古典文人的雅致趣味!

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。(第三段)

思考:为什么欣赏风景要在“一椽破屋”里?为什么偏偏要“泡一碗浓茶”?而不是提一壶烧酒?他的姿态是怎样的呢?

赏秋的姿态

作者认为,故都的美在于历史的积淀中,而不是在于众所周知的名胜古迹中。在破旧的民居里,泡上一碗苦茶,这样的体会才是最真切的。“泡茶”更能显出悠闲自得的心境。他的姿态是悠闲的。

“碧绿的天色”让人想到白居易《长恨歌》中的“上穷碧落下黄泉”,郁达夫有着古典文学修养,更是有着中国文人超脱世俗的审美趣味。他想要深入故都的秋,不是出门找名胜古迹,而是泡一碗浓茶,寄身在老北京人居住的破屋中,慢慢地悠悠地品味这故都的秋味。

请同学们阅读第4—5段,思考作者怎样写“槐树的落蕊”以及“秋蝉”的残声,带着怎样的感情?喜悦还是悲凉?

动用视觉、听觉、触觉来写槐树的落蕊。

视觉:花铺满地;

听觉:脚踏上去无声;

触觉:极微细极柔软。

可供选择的树很多,作者却唯独选择了不起眼的槐树,并且写的是快要死亡的“落蕊”,这种生命衰亡的迹象,从世俗观念上看,并不漂亮,但是,在作者看来,却是十分动人的。

联系前文中的“疏疏落落的秋草”,以及后文中衰弱的蝉声,我们能够看到这种生命衰亡,其实也具有一种独特的美感,一种对于生命消亡的深邃感触。

秋蝉是衰弱的,但在作者听来却是“啼唱”,有一种悲凉的美感。

请同学们读读第6—10段,想想,作者为什么要写“都市闲人”?结合作者曾在北平居住过的经历,想想:他和这群“都市闲人”有什么关系呢?

明确:都市闲人就是普通北京人,地道的北京人和地道的北京话,传达出浓郁的故都味。作者身为一个曾居住在北京的外乡人,此刻听来是十分亲切的。

“典型的北京人是知味者,如北京人那样对待味,则是文化,出于教养。人人都在生活,不但生活着,而且在生活中咀嚼、品味这生活的,或是更有自觉意识的人。”

——赵园《北京:城与人》

秋天本就是个收获的季节,那么第十一段作者就带我们欣赏了北方的果树哪些特点呢?

着重写了北方的枣树。一写枣树多,二写枣的颜色——淡黄微绿,视觉上也给人一种清和静的淡淡的感觉。

阅读12-14段,思考这几段主要写了什么

第12段:作者认为不管是文人还是普通人,对于秋的感受。通过对北国秋景的描写和秋味的体会,作者顺承而下,认为中国的秋的深味,还是首推北方。(深化主题)

阅读这13自然段,思考一下作者认为南国之秋与北国之秋最大的区别在哪个方面?看看能不能否用一个字概括?这一段中的对比句又是从哪几个角度入手的呢?

明确:最大的区别在于:味。

四个比喻是从饮食文化入手,让人从饮食中的“味”去领悟秋之“味”,让人从形象的“味”去品味抽象的“味”。北国之秋就像“白干、馍馍、大蟹、骆驼”,让人感到味烈、味深、味浓、味久;而南国之秋就像“黄酒、稀饭、鲈鱼、黄犬”,让人感到味润、味浅、味淡、味短。用如此丰富生动的意象又令人读后回味悠长,对比之后明了于胸。

最后一段,作者愿用自己的寿命来留住故都的秋,表达了作者对故都的无限向往和眷恋,我们可以一起来体会一下作者细腻、深沉的情感。如果可以不惜舍去三分之二的寿命来留住故都的秋,这样炽热的情感,再加上之前作者对故都的秋的描绘,使得我们也想不远千里去饱尝一尝那故都的秋味了。

讨论思考:

从以上分析中,我们能够看到,郁达夫骨子里有着中国古人的雅趣,熟稔中国古典诗词,同时,他也有着对衰亡事物的独特热爱以及欣赏普通人世俗生活的俗趣。请大家结合作者背景思考,为什么他能将这两者融合的如此巧妙?小组讨论交流一下。

拓展提升

材料一:

西方唯美主义文学:19世纪中期起源于法国,后兴盛于英国的文学流派。代表作家王尔德,强调“为艺术而艺术”,“死亡的永恒美”,“以恶为美”、“以死为美”等,较为狂热激进。20世纪初,西方唯美主义热潮席卷中国文坛,郁达夫留日期间,广泛涉猎西方近现代文学,在文学创作中展现唯美主义创作特征,例如“颓废化”、“欲望化”以及“永恒性”等特点。

唯美主义文学代表作家王尔德

材料二:

日本“幽玄美”:日本特色美学,原为佛家用语,后影响文学艺术领域。平安时期结合中国文人隐逸审美情趣,发展为朦胧幽寂的审美理想,追求空寂幽深的境界。创作者多将思想情感借助载体表现,给予读者联想中的含蓄美。

日本“物哀美”:日本固有美学范畴,指人对世相(包括人和物),不可避免的命运而产生的感叹。

郁达夫在留日期间,接受了唯美主义中“以死为美”的思想,以及幽玄美、物哀美的影响,使他的文章具有一种细腻,深邃的哀伤之美。

日本作家紫式部创作的《源氏物语》集中体现了“物哀美学”

明确:

郁达夫是深受中国文化浸润的读书人,这种文人情调的悠闲表现在世俗之人的生活节奏中,但全文读来的淡淡的哀愁与追忆,结合上课初我们讲述的作者的日本留学经历,可以知道,作者受到西方唯美主义、日本物哀思想等影响所形成的独特审美思考。

唯美主义与物哀思想

郁达夫独特的审美思考

中国古典文人的审美趣味

课堂小结

“都市闲人”:世俗生活

景物选择

赏秋姿态 文人趣味

色彩选择

“枯草”“秋蝉”“落蕊”:衰亡美

独特审美趣味

故都的秋:亲切之感

课下作业:

1、请同学们整理笔记,假如你曾在北平生活过,感受过都市闲人的生活,请运用以下几个词写一篇不少于300字的小散文。

凉风 太阳 都市闲人 雨

2 、课后阅读郁达夫《江南的冬季》,体会郁达夫独特的审美情趣。

注:本课件所有图片均来源于互联网,仅用于教学使用,如有侵权立刻删除。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读