第1课 社戏 同步练习含答案

图片预览

文档简介

吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县洪泉乡中学

2020-2021学年八年级下册语文寒假预习测试

第1课 社戏

1.阅读下面的文字,完成1—2题。

我们每天的事情大概是掘______蚯蚓,掘来穿在铜丝做的小钩上,伏在河沿上去钓虾。虾是水世界里的呆子,决不惮______用了自己的两个钳捧着钩尖送到嘴里去的,所以不半天便可以钓到一大碗。这虾照例是归我吃的。其次便是一同去放牛,但或者因为高等动物了的yuán______故罢,黄牛水牛都欺生,敢于欺wǔ______我,因此我也总不敢走近身,只好远远地跟着,站着。这时候,小朋友们便不再原谅我会读“秩秩斯干”,却全都潮笑起来了。

(1)给加粗的字注音,根据拼音写汉字。

掘______ 惮______ yuán______故 欺wǔ______

(2)文中有错别字的一个词语是______,这个词语的正确写法是______。

2.下列句子中标点符号使用有误的一项是( )

A.“都回来了!那里会错。我原说过写包票的!”双喜在船头上忽而大声的说。

B.他们一面议论着戏子,或骂,或笑,一面加紧的摇船。

C.“我们和好吧,”她说:“我们还是好朋友。”

D.吹到耳边来的又是横笛,很悠扬;我疑心老旦已经进去了,但也不好意思说再回去看。

3.下列句子中,没有语病的一项是( )

A.保护并了解“社戏”这种传统艺术,是每个中国人义不容辞的责任。

B.我们能否弘扬传统文化,关键在于各级部门的重视。

C.《社戏》的作者是闻名世界的中国作家鲁迅的作品。

D.《社戏》中有个聪明机智的人物双喜,文中对他有许多生动形象的语言描写和动作描写。

4.为下列划线的词语选择最恰当的解释。

(1)……飞一般径向赵庄前进了。( )

A.竟然

B.抄近

C.一直

D.拐弯

(2)……是待客的礼数里从来所没有的。( )

A.礼节

B.几样礼节

C.礼物

D.礼貌的程度

(3)……并没有听到什么关系八公公盐柴事件的纠葛 , 下午仍然去钓虾。( )

A.某种联系

B.原因条件

C.表明组织的证件

D.关联、牵涉

(4)……小小年纪便有见识, 将来一定要中状元。( )

A.知识

B.认识

C.胆识

D.阅历

5.“总之,是完了。到下午,我的朋友都去了,戏已经开场了,我似乎听到锣鼓的声音,而且知道他们在戏台下买豆浆喝。”对这段话理解不正确的一项是( )

A.“我”虽然不能和朋友们一同去看戏,心却和他们一同去了。

B.想到“戏已经开场了”,“我似乎听到锣鼓的声音”,表现了“我”想要看社戏的急切心情。

C.渲染“我”看不成社戏的沮丧心情。

D.这里是实写。通过朋友们在戏台下买豆浆喝的场景,进一步表现出“我”对看社戏的渴望。

6.学习了《社戏》后,同学们一致认为,作为新时代的中学生有责任发扬中国传统戏曲之国粹,把我们的传统戏曲发扬光大。

为此,他们决定以“拯救戏曲”为题,举行一次主题班会。

(1)【设计开场白】请你为本次班会设计一段开场白。(50~100字)

(2)【谈谈看法】会上,同学们针对“中国传统戏曲如何摆脱困境,获得新生”这一问题展开讨论,请谈谈你的看法。

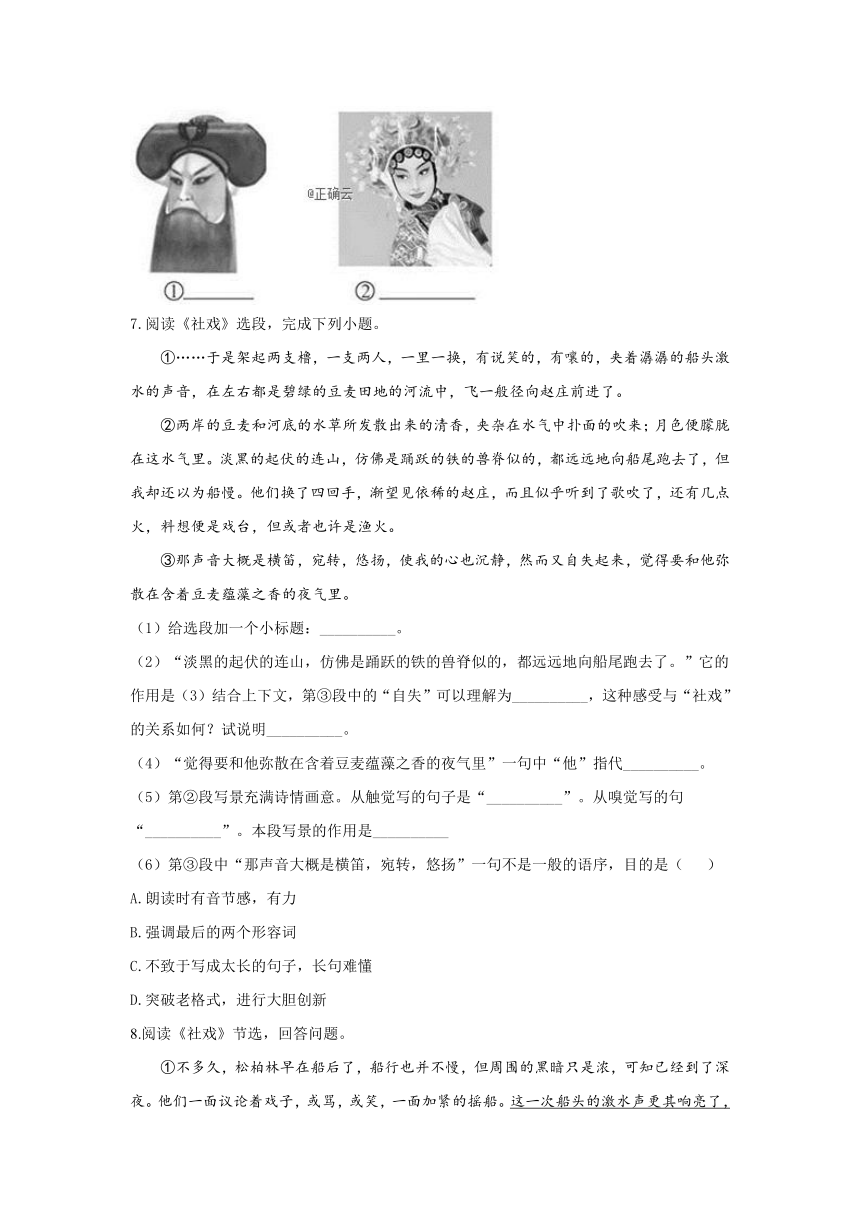

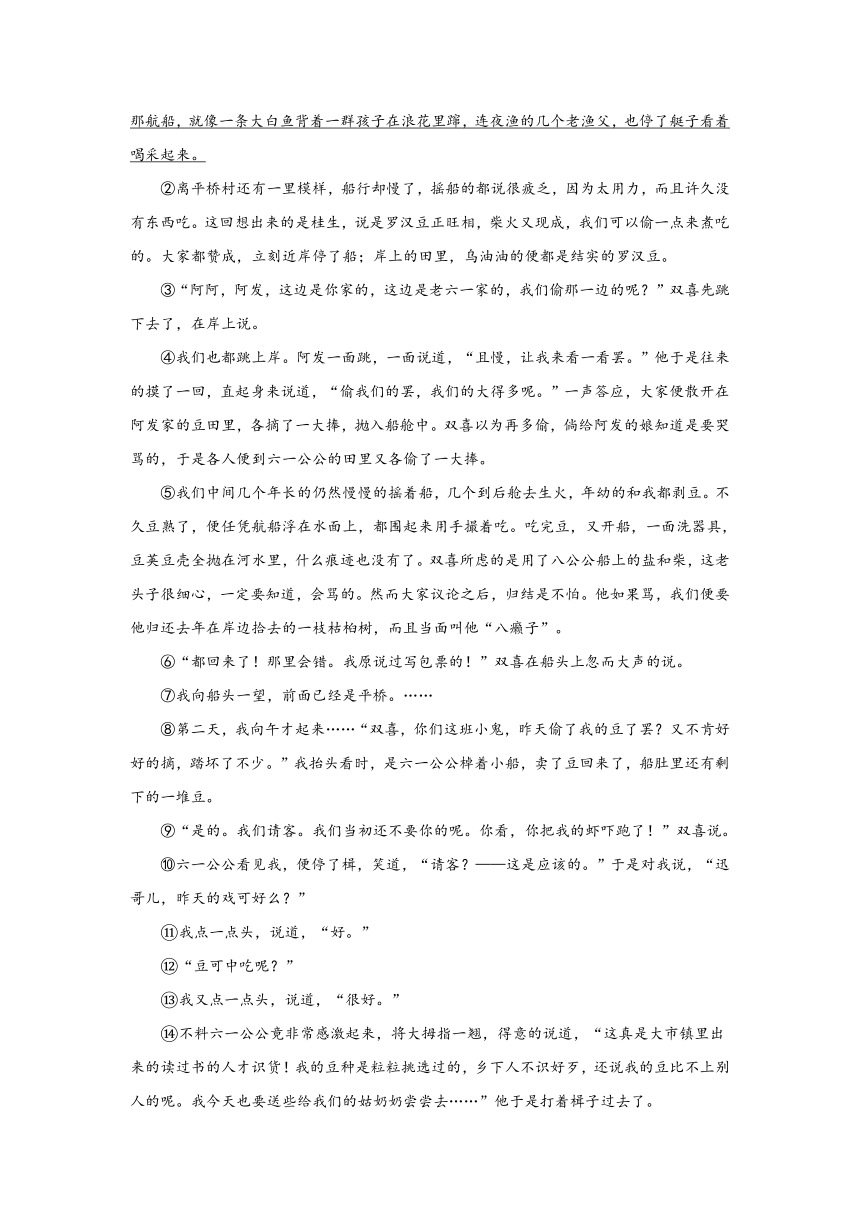

(3)【认识脸谱】在这次班会中,特以中国传统艺术——脸谱,作为欣赏对象,请你写出下列脸谱的行当。

7.阅读《社戏》选段,完成下列小题。

①……于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。

②两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到了歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

③那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

(1)给选段加一个小标题:__________。

(2)“淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了。”它的作用是(3)结合上下文,第③段中的“自失”可以理解为__________,这种感受与“社戏”的关系如何?试说明__________。

(4)“觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里”一句中“他”指代__________。

(5)第②段写景充满诗情画意。从触觉写的句子是“__________”。从嗅觉写的句“__________”。本段写景的作用是__________

(6)第③段中“那声音大概是横笛,宛转,悠扬”一句不是一般的语序,目的是( )

A.朗读时有音节感,有力

B.强调最后的两个形容词

C.不致于写成太长的句子,长句难懂

D.突破老格式,进行大胆创新

8.阅读《社戏》节选,回答问题。

①不多久,松柏林早在船后了,船行也并不慢,但周围的黑暗只是浓,可知已经到了深夜。他们一面议论着戏子,或骂,或笑,一面加紧的摇船。这一次船头的激水声更其响亮了,那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来。

②离平桥村还有一里模样,船行却慢了,摇船的都说很疲乏,因为太用力,而且许久没有东西吃。这回想出来的是桂生,说是罗汉豆正旺相,柴火又现成,我们可以偷一点来煮吃的。大家都赞成,立刻近岸停了船;岸上的田里,乌油油的便都是结实的罗汉豆。

③“阿阿,阿发,这边是你家的,这边是老六一家的,我们偷那一边的呢?”双喜先跳下去了,在岸上说。

④我们也都跳上岸。阿发一面跳,一面说道,“且慢,让我来看一看罢。”他于是往来的摸了一回,直起身来说道,“偷我们的罢,我们的大得多呢。”一声答应,大家便散开在阿发家的豆田里,各摘了一大捧,拋入船舱中。双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要哭骂的,于是各人便到六一公公的田里又各偷了一大捧。

⑤我们中间几个年长的仍然慢慢的摇着船,几个到后舱去生火,年幼的和我都剥豆。不久豆熟了,便任凭航船浮在水面上,都围起来用手撮着吃。吃完豆,又开船,一面洗器具,豆荚豆壳全拋在河水里,什么痕迹也没有了。双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴,这老头子很细心,一定要知道,会骂的。然而大家议论之后,归结是不怕。他如果骂,我们便要他归还去年在岸边拾去的一枝枯桕树,而且当面叫他“八癞子”。

⑥“都回来了!那里会错。我原说过写包票的!”双喜在船头上忽而大声的说。

⑦我向船头一望,前面已经是平桥。……

⑧第二天,我向午才起来……“双喜,你们这班小鬼,昨天偷了我的豆了罢?又不肯好好的摘,踏坏了不少。”我抬头看时,是六一公公棹着小船,卖了豆回来了,船肚里还有剩下的一堆豆。

⑨“是的。我们请客。我们当初还不要你的呢。你看,你把我的虾吓跑了!”双喜说。

⑩六一公公看见我,便停了楫,笑道,“请客?——这是应该的。”于是对我说,“迅哥儿,昨天的戏可好么?”

?我点一点头,说道,“好。”

?“豆可中吃呢?”

?我又点一点头,说道,“很好。”

?不料六一公公竟非常感激起来,将大拇指一翘,得意的说道,“这真是大市镇里出来的读过书的人才识货!我的豆种是粒粒挑选过的,乡下人不识好歹,还说我的豆比不上别人的呢。我今天也要送些给我们的姑奶奶尝尝去……”他于是打着楫子过去了。

?待到母亲叫我回去吃晚饭的时候,桌上便有一大碗煮熟了的罗汉豆,就是六一公公送给母亲和我吃的。听说他还对母亲极口夸奖我,说“小小年纪便有见识,将来一定要中状元。姑奶奶,你的福气是可以写包票的了。”但我吃了豆,却并没有昨夜的豆那么好。

(有改动)

(1)用简要的语言概括选文的主要事件。

(2)结合选文的具体内容分析双喜的形象特征。

(3)简要赏析选文第①段画线句子在文中的表达特色。

(4)说说选文结尾处“但我吃了豆,却并没有昨夜的豆那么好”这句话的深刻含意。

(5)选出对选文的内容解读错误的一项( )

A.选文基本上是按照时间顺序来展开主要内容叙写的。

B.第⑤段“而且当面叫他‘八癩子’”里“八癞子”加上引号是表明特定称谓。

C.选文中的六一公公是一位热情好客、淳朴善良的老人,并不是真的“小气鬼”。

D.选文主要是以小时候的鲁迅的视角来记录这些人和事的,所以显得很真切。

答案以及解析

1.答案:(1)júe dàn 缘 侮

(2)潮笑 嘲笑

解析:(1)本题考查字音字形。“掘”和“惮”主要注意习惯性误读,如“掘”不读juē,“惮”不读dān。“缘”注意同音字误用,不要写成“原”,“侮”与“悔”形近,不要误用。

(2)“潮”和“嘲”音同形近,应根据形旁推断字义。“潮”是“氵”部,字义与“水”相关;“嘲”是“口”部,字义与“口”相关。所以应为“嘲笑”。

2.答案:C

解析:句中冒号应为逗号。位于引文之前的“说”“道”后用冒号。位于引文之后的“说”“道”分两种情况:处于句末时,其后用句号;“说”“道”后还有其他成分时,其后用逗号。插在话语中间的“说”“道”后只能用逗号表示停顿。

3.答案:D

解析:A.不合逻辑,“保护并了解”的顺序不符合逻辑,应为“了解并保护”。B.两面对一面,应把“的”改为“是否”。C.搭配不当,去掉“的作者”或“的作品”。

4.答案:(1)C;(2)A;(3)D; (4)A

解析:(1)“径向”是副词,直接,一直的意思。

(2)“礼数”与前文的“怠慢”相对应,所以应是“礼节”的意思。

(3)根据语境,联系上下文本句表达的是并没有听到与八公公盐柴事件相关连的事。

(4)联系下句“将来一定要中状元”可知,“见识”是“知识”的意思。

5.答案:D

解析:这里是虚写。唱戏的锣鼓声、朋友们在戏台下买豆浆喝的场景等内容都是“我”的幻想。

6.答案:(1)同学们,中国的戏曲,源远流长,有着鲜明的民族风格,是人们喜闻乐见的文艺形式。这次活动可以使我们更加了解中国戏曲。把中国戏曲艺术发扬光大,是我们的责任。

(2)作为戏曲艺术来说,应该与时俱进。应考虑如何使古老的传统的艺术能够跟上今天时代的脉搏。

(3)老生|小旦

解析:(1)开场白,演出或其他开场时引入本题的道白。这里可以抓住“中国传统戏曲”开宗明义,概括中国传统戏曲的特点即可。

(2)只要围绕“中国传统戏曲如何摆脱困境,获得新生”这一问题展开讨论即可,开放性题目,言之有理即可。

(3)京剧脸谱,是一种具有汉族文化特色的特殊化妆方法。由于每个历史人物或某一种类型的人物都有一种大概的谱式,就像唱歌、奏乐都要按照乐谱一样,所以称为“脸谱”。关于脸谱的来源,一般的说法是来自假面具。京剧脸谱艺术是广大戏曲爱好者的非常喜爱的一门艺术,国内外都很流行,已经被大家公认为是汉族传统文化的标识之一。考生应多了解中国戏剧文化,感受传统文化魅力,珍爱我国的传统文化。

答案:(1)月下行船(看戏途中的见闻和感受);

以动写静,写航船之快,反映出想看社戏的急切心情

(3)听得出神,忘了自我; 写出了社戏在我心中的无穷魅力

(4)笛声;

(5)“夹杂在水汽中扑面的吹来”; “两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香”; 愉快、急切,对农村自然风光的热爱

(6)B

解析:(1)本题考查拟写标题的能力。解答时,注意全面把握语段内容,结合文章内容进行拟写。本语段是小说《社戏》的节选部分,写的是月夜行船去看社戏的途中见闻。所以可拟题为:月下行船或月夜行船去看戏。

(2)本题考查的是词语的表达作用,一般按照修辞手法+表达效果+表达感情的格式解答,如果没有修辞手法,可以从表现手法、表达方式、描写角度等方面入手,解答本题时注意词语或句子中表现出的主人公的心理活动.即:以动写静,写航船之快,反映出想看社戏的急切心情。

(3)本题主要考查的是品味文中的词语的表达效果,解答此类题需要分别分析词语运用了什么手法,写出了什么,表达了什么感情,整理解答即可。自失:听得出神,忘了自我。写出了社戏在我心中的无穷魅力。

(4)问“他”所指内容:多从代词前面文字中找答案。感知文本内容,从文章中提炼和概括信息,结合语言环境,联系上下文,找出称代性词语指代的内容。一般指的就是代词前面的那句话,找最近的一句话。根据“那声音大概是横笛” 可知“他”指的是笛声。

(5)本题考查写景角度的判断。解答此题关键要掌握写景角度的内容:包括嗅觉、听觉、视觉、触觉等,结合文段内容去作具体分析即可。视觉:月色便朦胧在水气里;嗅觉:两岸的豆麦和河底的水草所散发出来的清香; 触觉:夹杂在水气中扑面的吹来;听觉:而且似乎听到歌吹了。

(6)本题考查对文章重点句子的分析能力。解答时,结合上下文和文章主旨以及作者要表达的情感,加以理解分析即可。“那声音大概是横笛,宛转,悠扬”是倒装句,突出笛声的婉转悠扬。故选B。

8.答案:(1)“我们”看戏回途中偷煮罗汉豆吃,六一公公佯装责怪后送豆并夸赞“我”。

(2)双喜形象:聪明,考虑问题比较周到。根据“双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要哭骂的”“双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴,这老头子很细心,一定要知道,会骂的”来分析可知双喜是一个聪明、考虑问题比较周到的孩子。

(3)运用比喻和衬托(或正面描写、侧面衬托、比喻)的手法,写出他们驾船技艺的高超和急切返回的心情。

(4)一方面是偷豆吃的紧张刺激与有趣兴奋令人回味;另一方面是难忘小伙伴们的天真淳朴与自由率真。

(5)D

解析:(1)本题考查概括文章主要内容的能力。解答此类题主要有以下几种方法:①标题拓展法。有些文章往往把内容集中体现在标题上,对标题拓展充实,即可把握主要内容。②要素归纳法。找出文章记叙要素,按照人+时+地+事(起因、经过、结果)(写人叙事类)或景物+特点(写景类)的格式,归纳概括。③段意合并法。概括每段大意,然后进行巧妙整合。④摘录语句法。直接引用或提炼整理关键语句(中心句、抒情句、议论句、结论句等),概括文章主要内容。本题采用要素归纳法即可。

(2)本题考查分析人物形象的能力。分析人物形象从两个方面入手。一是通过分析典型事例来理解人物形象;二是通过对人物描写(神态描写、动作描写、心理描写、语言描写、肖像描写等)的分析来把握人物形象。本题可筛选选文第③④段中双喜在“偷豆”这一情节中的表现分析。

(3)本题考查赏析句子的能力。此类题答题基本上从修辞和字词角度切入,格式是:选角度+表达效果。此句将“航船”比作“大白鱼”,这是比喻的修辞;“连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来”运用了侧面烘托的手法。画线句生动形象地写出他们驾船技艺的高超和急切返回的心情。

(4)本题考查对重点句子的理解能力。此类题要在理解文意的基础上,结合上下文分析句子的含意以及蕴含的感情。因为“昨夜的豆”是童年那段天真烂漫自由有趣的生活的标志,突出“昨夜”的难忘,突出对乡间少年朋友诚挚情谊的怀念。因此“昨夜的豆”更好。

(5)这是一篇小说,所以“我”不是鲁迅,但这篇小说的背景还是和鲁迅有一定关系的,其中心思想也代表了鲁迅的思想。

2020-2021学年八年级下册语文寒假预习测试

第1课 社戏

1.阅读下面的文字,完成1—2题。

我们每天的事情大概是掘______蚯蚓,掘来穿在铜丝做的小钩上,伏在河沿上去钓虾。虾是水世界里的呆子,决不惮______用了自己的两个钳捧着钩尖送到嘴里去的,所以不半天便可以钓到一大碗。这虾照例是归我吃的。其次便是一同去放牛,但或者因为高等动物了的yuán______故罢,黄牛水牛都欺生,敢于欺wǔ______我,因此我也总不敢走近身,只好远远地跟着,站着。这时候,小朋友们便不再原谅我会读“秩秩斯干”,却全都潮笑起来了。

(1)给加粗的字注音,根据拼音写汉字。

掘______ 惮______ yuán______故 欺wǔ______

(2)文中有错别字的一个词语是______,这个词语的正确写法是______。

2.下列句子中标点符号使用有误的一项是( )

A.“都回来了!那里会错。我原说过写包票的!”双喜在船头上忽而大声的说。

B.他们一面议论着戏子,或骂,或笑,一面加紧的摇船。

C.“我们和好吧,”她说:“我们还是好朋友。”

D.吹到耳边来的又是横笛,很悠扬;我疑心老旦已经进去了,但也不好意思说再回去看。

3.下列句子中,没有语病的一项是( )

A.保护并了解“社戏”这种传统艺术,是每个中国人义不容辞的责任。

B.我们能否弘扬传统文化,关键在于各级部门的重视。

C.《社戏》的作者是闻名世界的中国作家鲁迅的作品。

D.《社戏》中有个聪明机智的人物双喜,文中对他有许多生动形象的语言描写和动作描写。

4.为下列划线的词语选择最恰当的解释。

(1)……飞一般径向赵庄前进了。( )

A.竟然

B.抄近

C.一直

D.拐弯

(2)……是待客的礼数里从来所没有的。( )

A.礼节

B.几样礼节

C.礼物

D.礼貌的程度

(3)……并没有听到什么关系八公公盐柴事件的纠葛 , 下午仍然去钓虾。( )

A.某种联系

B.原因条件

C.表明组织的证件

D.关联、牵涉

(4)……小小年纪便有见识, 将来一定要中状元。( )

A.知识

B.认识

C.胆识

D.阅历

5.“总之,是完了。到下午,我的朋友都去了,戏已经开场了,我似乎听到锣鼓的声音,而且知道他们在戏台下买豆浆喝。”对这段话理解不正确的一项是( )

A.“我”虽然不能和朋友们一同去看戏,心却和他们一同去了。

B.想到“戏已经开场了”,“我似乎听到锣鼓的声音”,表现了“我”想要看社戏的急切心情。

C.渲染“我”看不成社戏的沮丧心情。

D.这里是实写。通过朋友们在戏台下买豆浆喝的场景,进一步表现出“我”对看社戏的渴望。

6.学习了《社戏》后,同学们一致认为,作为新时代的中学生有责任发扬中国传统戏曲之国粹,把我们的传统戏曲发扬光大。

为此,他们决定以“拯救戏曲”为题,举行一次主题班会。

(1)【设计开场白】请你为本次班会设计一段开场白。(50~100字)

(2)【谈谈看法】会上,同学们针对“中国传统戏曲如何摆脱困境,获得新生”这一问题展开讨论,请谈谈你的看法。

(3)【认识脸谱】在这次班会中,特以中国传统艺术——脸谱,作为欣赏对象,请你写出下列脸谱的行当。

7.阅读《社戏》选段,完成下列小题。

①……于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。

②两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到了歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

③那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

(1)给选段加一个小标题:__________。

(2)“淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了。”它的作用是(3)结合上下文,第③段中的“自失”可以理解为__________,这种感受与“社戏”的关系如何?试说明__________。

(4)“觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里”一句中“他”指代__________。

(5)第②段写景充满诗情画意。从触觉写的句子是“__________”。从嗅觉写的句“__________”。本段写景的作用是__________

(6)第③段中“那声音大概是横笛,宛转,悠扬”一句不是一般的语序,目的是( )

A.朗读时有音节感,有力

B.强调最后的两个形容词

C.不致于写成太长的句子,长句难懂

D.突破老格式,进行大胆创新

8.阅读《社戏》节选,回答问题。

①不多久,松柏林早在船后了,船行也并不慢,但周围的黑暗只是浓,可知已经到了深夜。他们一面议论着戏子,或骂,或笑,一面加紧的摇船。这一次船头的激水声更其响亮了,那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来。

②离平桥村还有一里模样,船行却慢了,摇船的都说很疲乏,因为太用力,而且许久没有东西吃。这回想出来的是桂生,说是罗汉豆正旺相,柴火又现成,我们可以偷一点来煮吃的。大家都赞成,立刻近岸停了船;岸上的田里,乌油油的便都是结实的罗汉豆。

③“阿阿,阿发,这边是你家的,这边是老六一家的,我们偷那一边的呢?”双喜先跳下去了,在岸上说。

④我们也都跳上岸。阿发一面跳,一面说道,“且慢,让我来看一看罢。”他于是往来的摸了一回,直起身来说道,“偷我们的罢,我们的大得多呢。”一声答应,大家便散开在阿发家的豆田里,各摘了一大捧,拋入船舱中。双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要哭骂的,于是各人便到六一公公的田里又各偷了一大捧。

⑤我们中间几个年长的仍然慢慢的摇着船,几个到后舱去生火,年幼的和我都剥豆。不久豆熟了,便任凭航船浮在水面上,都围起来用手撮着吃。吃完豆,又开船,一面洗器具,豆荚豆壳全拋在河水里,什么痕迹也没有了。双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴,这老头子很细心,一定要知道,会骂的。然而大家议论之后,归结是不怕。他如果骂,我们便要他归还去年在岸边拾去的一枝枯桕树,而且当面叫他“八癞子”。

⑥“都回来了!那里会错。我原说过写包票的!”双喜在船头上忽而大声的说。

⑦我向船头一望,前面已经是平桥。……

⑧第二天,我向午才起来……“双喜,你们这班小鬼,昨天偷了我的豆了罢?又不肯好好的摘,踏坏了不少。”我抬头看时,是六一公公棹着小船,卖了豆回来了,船肚里还有剩下的一堆豆。

⑨“是的。我们请客。我们当初还不要你的呢。你看,你把我的虾吓跑了!”双喜说。

⑩六一公公看见我,便停了楫,笑道,“请客?——这是应该的。”于是对我说,“迅哥儿,昨天的戏可好么?”

?我点一点头,说道,“好。”

?“豆可中吃呢?”

?我又点一点头,说道,“很好。”

?不料六一公公竟非常感激起来,将大拇指一翘,得意的说道,“这真是大市镇里出来的读过书的人才识货!我的豆种是粒粒挑选过的,乡下人不识好歹,还说我的豆比不上别人的呢。我今天也要送些给我们的姑奶奶尝尝去……”他于是打着楫子过去了。

?待到母亲叫我回去吃晚饭的时候,桌上便有一大碗煮熟了的罗汉豆,就是六一公公送给母亲和我吃的。听说他还对母亲极口夸奖我,说“小小年纪便有见识,将来一定要中状元。姑奶奶,你的福气是可以写包票的了。”但我吃了豆,却并没有昨夜的豆那么好。

(有改动)

(1)用简要的语言概括选文的主要事件。

(2)结合选文的具体内容分析双喜的形象特征。

(3)简要赏析选文第①段画线句子在文中的表达特色。

(4)说说选文结尾处“但我吃了豆,却并没有昨夜的豆那么好”这句话的深刻含意。

(5)选出对选文的内容解读错误的一项( )

A.选文基本上是按照时间顺序来展开主要内容叙写的。

B.第⑤段“而且当面叫他‘八癩子’”里“八癞子”加上引号是表明特定称谓。

C.选文中的六一公公是一位热情好客、淳朴善良的老人,并不是真的“小气鬼”。

D.选文主要是以小时候的鲁迅的视角来记录这些人和事的,所以显得很真切。

答案以及解析

1.答案:(1)júe dàn 缘 侮

(2)潮笑 嘲笑

解析:(1)本题考查字音字形。“掘”和“惮”主要注意习惯性误读,如“掘”不读juē,“惮”不读dān。“缘”注意同音字误用,不要写成“原”,“侮”与“悔”形近,不要误用。

(2)“潮”和“嘲”音同形近,应根据形旁推断字义。“潮”是“氵”部,字义与“水”相关;“嘲”是“口”部,字义与“口”相关。所以应为“嘲笑”。

2.答案:C

解析:句中冒号应为逗号。位于引文之前的“说”“道”后用冒号。位于引文之后的“说”“道”分两种情况:处于句末时,其后用句号;“说”“道”后还有其他成分时,其后用逗号。插在话语中间的“说”“道”后只能用逗号表示停顿。

3.答案:D

解析:A.不合逻辑,“保护并了解”的顺序不符合逻辑,应为“了解并保护”。B.两面对一面,应把“的”改为“是否”。C.搭配不当,去掉“的作者”或“的作品”。

4.答案:(1)C;(2)A;(3)D; (4)A

解析:(1)“径向”是副词,直接,一直的意思。

(2)“礼数”与前文的“怠慢”相对应,所以应是“礼节”的意思。

(3)根据语境,联系上下文本句表达的是并没有听到与八公公盐柴事件相关连的事。

(4)联系下句“将来一定要中状元”可知,“见识”是“知识”的意思。

5.答案:D

解析:这里是虚写。唱戏的锣鼓声、朋友们在戏台下买豆浆喝的场景等内容都是“我”的幻想。

6.答案:(1)同学们,中国的戏曲,源远流长,有着鲜明的民族风格,是人们喜闻乐见的文艺形式。这次活动可以使我们更加了解中国戏曲。把中国戏曲艺术发扬光大,是我们的责任。

(2)作为戏曲艺术来说,应该与时俱进。应考虑如何使古老的传统的艺术能够跟上今天时代的脉搏。

(3)老生|小旦

解析:(1)开场白,演出或其他开场时引入本题的道白。这里可以抓住“中国传统戏曲”开宗明义,概括中国传统戏曲的特点即可。

(2)只要围绕“中国传统戏曲如何摆脱困境,获得新生”这一问题展开讨论即可,开放性题目,言之有理即可。

(3)京剧脸谱,是一种具有汉族文化特色的特殊化妆方法。由于每个历史人物或某一种类型的人物都有一种大概的谱式,就像唱歌、奏乐都要按照乐谱一样,所以称为“脸谱”。关于脸谱的来源,一般的说法是来自假面具。京剧脸谱艺术是广大戏曲爱好者的非常喜爱的一门艺术,国内外都很流行,已经被大家公认为是汉族传统文化的标识之一。考生应多了解中国戏剧文化,感受传统文化魅力,珍爱我国的传统文化。

答案:(1)月下行船(看戏途中的见闻和感受);

以动写静,写航船之快,反映出想看社戏的急切心情

(3)听得出神,忘了自我; 写出了社戏在我心中的无穷魅力

(4)笛声;

(5)“夹杂在水汽中扑面的吹来”; “两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香”; 愉快、急切,对农村自然风光的热爱

(6)B

解析:(1)本题考查拟写标题的能力。解答时,注意全面把握语段内容,结合文章内容进行拟写。本语段是小说《社戏》的节选部分,写的是月夜行船去看社戏的途中见闻。所以可拟题为:月下行船或月夜行船去看戏。

(2)本题考查的是词语的表达作用,一般按照修辞手法+表达效果+表达感情的格式解答,如果没有修辞手法,可以从表现手法、表达方式、描写角度等方面入手,解答本题时注意词语或句子中表现出的主人公的心理活动.即:以动写静,写航船之快,反映出想看社戏的急切心情。

(3)本题主要考查的是品味文中的词语的表达效果,解答此类题需要分别分析词语运用了什么手法,写出了什么,表达了什么感情,整理解答即可。自失:听得出神,忘了自我。写出了社戏在我心中的无穷魅力。

(4)问“他”所指内容:多从代词前面文字中找答案。感知文本内容,从文章中提炼和概括信息,结合语言环境,联系上下文,找出称代性词语指代的内容。一般指的就是代词前面的那句话,找最近的一句话。根据“那声音大概是横笛” 可知“他”指的是笛声。

(5)本题考查写景角度的判断。解答此题关键要掌握写景角度的内容:包括嗅觉、听觉、视觉、触觉等,结合文段内容去作具体分析即可。视觉:月色便朦胧在水气里;嗅觉:两岸的豆麦和河底的水草所散发出来的清香; 触觉:夹杂在水气中扑面的吹来;听觉:而且似乎听到歌吹了。

(6)本题考查对文章重点句子的分析能力。解答时,结合上下文和文章主旨以及作者要表达的情感,加以理解分析即可。“那声音大概是横笛,宛转,悠扬”是倒装句,突出笛声的婉转悠扬。故选B。

8.答案:(1)“我们”看戏回途中偷煮罗汉豆吃,六一公公佯装责怪后送豆并夸赞“我”。

(2)双喜形象:聪明,考虑问题比较周到。根据“双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要哭骂的”“双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴,这老头子很细心,一定要知道,会骂的”来分析可知双喜是一个聪明、考虑问题比较周到的孩子。

(3)运用比喻和衬托(或正面描写、侧面衬托、比喻)的手法,写出他们驾船技艺的高超和急切返回的心情。

(4)一方面是偷豆吃的紧张刺激与有趣兴奋令人回味;另一方面是难忘小伙伴们的天真淳朴与自由率真。

(5)D

解析:(1)本题考查概括文章主要内容的能力。解答此类题主要有以下几种方法:①标题拓展法。有些文章往往把内容集中体现在标题上,对标题拓展充实,即可把握主要内容。②要素归纳法。找出文章记叙要素,按照人+时+地+事(起因、经过、结果)(写人叙事类)或景物+特点(写景类)的格式,归纳概括。③段意合并法。概括每段大意,然后进行巧妙整合。④摘录语句法。直接引用或提炼整理关键语句(中心句、抒情句、议论句、结论句等),概括文章主要内容。本题采用要素归纳法即可。

(2)本题考查分析人物形象的能力。分析人物形象从两个方面入手。一是通过分析典型事例来理解人物形象;二是通过对人物描写(神态描写、动作描写、心理描写、语言描写、肖像描写等)的分析来把握人物形象。本题可筛选选文第③④段中双喜在“偷豆”这一情节中的表现分析。

(3)本题考查赏析句子的能力。此类题答题基本上从修辞和字词角度切入,格式是:选角度+表达效果。此句将“航船”比作“大白鱼”,这是比喻的修辞;“连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来”运用了侧面烘托的手法。画线句生动形象地写出他们驾船技艺的高超和急切返回的心情。

(4)本题考查对重点句子的理解能力。此类题要在理解文意的基础上,结合上下文分析句子的含意以及蕴含的感情。因为“昨夜的豆”是童年那段天真烂漫自由有趣的生活的标志,突出“昨夜”的难忘,突出对乡间少年朋友诚挚情谊的怀念。因此“昨夜的豆”更好。

(5)这是一篇小说,所以“我”不是鲁迅,但这篇小说的背景还是和鲁迅有一定关系的,其中心思想也代表了鲁迅的思想。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读