第15课 明朝的对外关系 课件(36张PPT)

文档属性

| 名称 | 第15课 明朝的对外关系 课件(36张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-01-19 09:23:56 | ||

图片预览

文档简介

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

六百多年过去了。追溯壮举,我们依稀可以想见那时的帆影和波涛。我们在自豪与敬佩中思考:是什么力量使得郑和完成了这不可以思议的航行?郑和是谁?他穿越了怎样的暴风骤雨和历史迷宫,才成为这场海上奇迹的主角。

掌握郑和下西洋的目的、时间、经过、意义。评价郑和下西洋。

分析戚继光抗倭的背景、功绩和取胜的原因,综合评价戚继光。

领略郑和与戚继光两位历史人物的人格魅力。

学 习 目 标

第一幕

传播和平——郑和下西洋

●航海家(世界上第一个洲际航海家;人类征服海洋的先驱)、外交家。

●明朝太监 ,原姓马,名和,小名三宝,因立下战功,明成祖朱棣赐郑姓,史称“郑和”。

●出生在一个富有冒险精神的回族家庭,熟悉伊斯兰教教义、教规和宗教习俗。

●身材魁梧,知识丰富,思维敏捷 ,具有一定的航海、造船知识,知兵习战,深得明成祖朱棣的器重 。

郑和(1371-1433)

1.西洋是指什么地方?

2.郑和下西洋的背景、目的是什么?

3.郑和下西洋的概况(时间、次数、规模、到达范围)如何?

4.郑和下西洋为什么能成功?

5.郑和远航有什么特点和意义?

课前预习:

把今天文莱以西的东南亚和印度洋一带海域及沿岸地区称为“西洋”

把黄海、东海及其海外的海域称为“东洋”

明朝国力雄厚,成为当时世界上的强国。

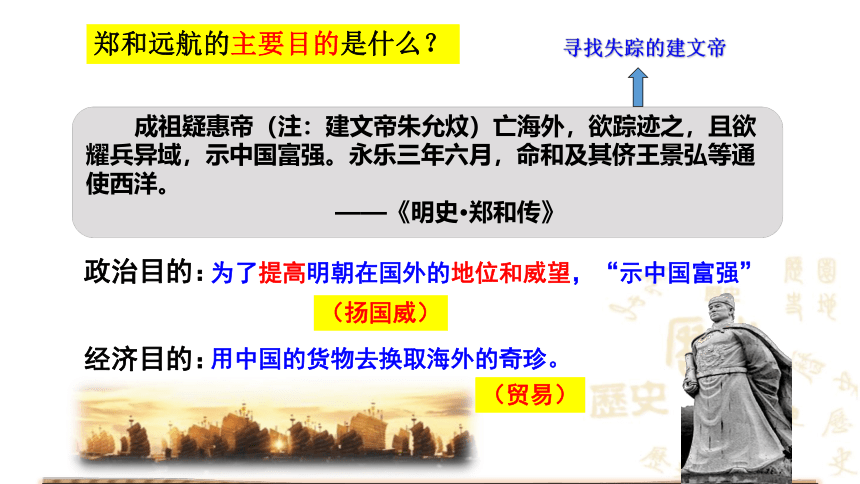

主要目的

寻找失踪的建文帝

成祖疑惠帝(注:建文帝朱允炆)亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强。永乐三年六月,命和及其侪王景弘等通使西洋。

——《明史·郑和传》

为了提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强”

用中国的货物去换取海外的奇珍。

郑和远航的主要目的是什么?

政治目的:

经济目的:

(扬国威)

(贸易)

{8A107856-5554-42FB-B03E-39F5DBC370BA}

郑和

哥伦布(西)

达伽马(葡)

比较结果

时间

1405-1433

1492-1504

1497-1498

次数

7

4

1

人数

27000多人

1000~1500人

160人

船数

最多时约200艘

17艘

4艘

所载货物

丝绸、瓷器、茶叶、漆器、金银货币

到达范围

亚洲和非洲的三十多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸

美洲

印度

到达做法

慷慨送礼,表达通好之意,进行贸易

时间早、长

次数多

规模大

范围广

掠夺、侵占

友好交往

宝船:长44.4丈

战船:长18丈

坐船:长24丈

马船:长37丈

粮船:长28丈

水船

明朝造船用淮尺,10丈约等于34.2米

郑和7次下西洋,船队最多时有船200多艘,最少的一次也有60多艘。

大号宝船长151.8米,宽61.6米,其甲板面积大约相当于4个篮球场的面积,或一个标准足球场。

“宝船高大如楼,底尖上阔,可容千人”。

——《明史·兵志》

了解了郑和船队远航的规模和范围,你认为郑和下西洋有着怎样的历史地位?

地位:郑和的远航,时间之长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举。

意义

根据图片,郑和下西洋的意义是什么?

①增进了我国与亚非国家和地区的相互了解及友好往来;

②开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线;

为人类航海事业作出了伟大贡献。

江苏南京浡泥王墓

郑和受到榜葛剌的热烈欢迎,并把长颈鹿赠送给了郑和。

郑和到了阿拉伯,把我们国家的丝绸和瓷器送给了当地的人民,传达了我们的友谊。

1

巨大的风浪,迷失方向,恶劣的海上天气;

缺少淡水、食物、药品等物资语言不通,疾病;

在海上可能遇到来自敌对力量的攻击(海盗等)……

2

3

想一想:郑和和他的船队在航行中可能会遇到哪些困难?

郑和

明朝经济繁荣,国力雄厚,是世界强国;(经济)

发达的造船技术和航海技术;地理知识的丰富;指南针的应用(技术)

郑和的个人品格和能力(个人)

合作探究:郑和成功下西洋为什么能够成功?

“从中国汉代张骞出使西域完成“凿空之旅”,到明代郑和七下西洋留下千古佳话;这些开拓事业之所以名垂青史,是因为使用的不是战马和长矛,而是驼队和善意;依靠的不是坚船和利炮,而是宝船和友谊。”

83年后,葡萄牙的迪亚士的船队到达了好望角。

87年后,西班牙的哥伦布的船队到达了美洲。

93年后,葡萄牙的达·伽马的船队到达了印度的

古里和非洲的索马里。

及观郑君,则全世界历史上所号称航海伟人,能与并肩者,何其寡也。……而我则郑和以后,竟无第二之郑和。

——梁启超《祖国大航海家郑和传》

郑和下西洋,费钱银十数万,军民死者万计,纵得奇宝而归,与国家何益。郑和之后,再无下西洋了——《明史·郑和传》

梁启超为什么说“郑和之后再无郑和”?

郑和下西洋之后明政府开始实行海禁政策,从此把辽阔的海洋拱手让给了西方探险者。然而,明政府的海禁政策能够禁止中国人民出海

却阻止不了来自于海上的威胁——

捍卫和平——戚继光抗倭

第二幕

1.“倭寇”是指什么?

2.明朝中期为什么倭患严重?

3.戚继光抗倭为什么能取得胜利?

4.如何评价戚继光?你认为他有哪些高尚的品质值得我们学习?

课前预习:

倭寇

元末明初,日本的一些武士和奸商,组成海盗集团,到中国东南沿海地区进行走私贸易和抢劫,被时人称为“倭寇”。

为什么会在明中后期“倭患”严重?

日本国内社会动荡加剧;

明朝国力减弱,海防松懈。

明代《倭寇图卷》(局部)

画面描绘了民众遭受倭患而逃难的情景

烧杀抢掠,无恶不作

戚继光:明代杰出的军事家,抗倭民族英雄,出身将门。17岁承袭父职,后考中武举,担负起防御倭寇的任务。戚继光先后在山东、浙江、福建沿海抗倭,并取得了决定性的胜利,其率领的军队被称为“戚家军”。

戚继光

(1528—1588)

台州九战九捷

福建

广东

浙江平倭:台州九战九捷

进入福建、广东剿倭

(与俞大猷合作)

使东南沿海的倭患基本解除

戚继光针对倭寇的作战特点和江南的地理情况,创造了“鸳鸯阵”,以12人为一作战小组,长短兵器结合,协同作战,攻防两便,战斗力大为增强。

概况

评价:

戚继光领导的抗倭斗争是一场反侵略的战争,他是我国历史上一位伟大的民族英雄。

岳飞、文天祥是不是“民族英雄”?

戚继光不仅是著名的军事家,还是一位诗人,他的诗文集《止止堂集》中有200多篇诗作。下面是其中的一些诗句:

“一年三百六十日,多是横戈马上行。”

“一片丹心风浪里,心怀击楫敢忘忧!”

“遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华。”

“封侯非我意,但愿海波平。”

说一说,这些诗句抒发了戚继光怎样的情怀和抱负?

淡泊名利,抵抗侵略,维护国家领土主权完整的爱国主义精神。

第三幕

守望和平——以史为鉴

只有增强综合国力,才能在外交中占据主动权;

坚持对外开放;

坚持和平交往,互相尊重;

……

我们中国自古以来就是一个以和为贵的国家,我们希望把一种和平、和谐的秩序带给天下。只有每一个国家在对外交往的时候能坚持和平发展的道路,在追求本国利益的同时,兼顾其他国家的利益,这个世界才会更加美好!

阅读教材,说一说欧洲殖民者和葡萄牙人在进入到中国沿海地区时是怎么做的?

《七子之歌》

闻一多

你可知mu-cau不是我真姓?

我离开你太久了,母亲!

但是他们掳去的是我的肉体,

你依然保管我内心的灵魂。

三百年来梦寐不忘的生母啊!

请叫儿的乳名,叫我一声“澳门”!

母亲!我要回来,母亲!

1999年12月20日 澳门回归

南海问题

中国的海洋权益正面临日益严峻的挑战

钓鱼岛问题

钓鱼岛上的非法建筑:

1996年日本右翼建灯塔

捍卫海权刻不容缓

海洋强国建设助推实现中国梦

海洋必然在实现中国梦的征程

中扮演最核心的作用……

2019年4月23日,人民海军迎来70华诞

友好

交 往

战争

冲突

国力强盛

国力衰落

国家实力决定外交关系

明朝的对外关系

葡萄牙攫取在澳门的居住权

国力衰落

1.复习本课主要知识点

2.完成配套练习

3.预习第16课。

作业布置

2.戚继光不仅是著名的军事家,还是一位诗人,他的诗文集《止止堂集》中有200多篇诗作。下面是其中的一些诗句:

“一年三百六十日,多是横戈马上行。”

“一片丹心风浪里,心怀击楫敢忘忧!”

“遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华。”

“封侯非我意,但愿海波平。”

说一说:这些诗句抒发了戚继光怎样的情怀和抱负?

淡泊名利,抵抗侵略,维护祖国领土主权完整

的爱国主义精神。

课后活动:P74

1. “郑和时代的中国,则是真正承担了一个文明大国的责任;强大却不称霸,播仁爱于友邦,宣昭颁赏,厚往薄来。”从材料中不能解读出的信息是( )

A、郑和是传播和平的使者,他传播的是“以和为贵”“四海一家”的中华文明

B、说明明朝国力强盛

C、加强了中国同海外各国的友好关系

D、为明王朝带来了可观的经济利益

D

综合训练

2.戚继光赋诗明志:“遥知夷岛(指日本)浮天际,未敢忘危负年华。”诗中的“危”指

A.东北地区遭到入侵

B.台湾被殖民者强占

C.新疆地区遭受侵略

D.东南沿海倭患严重

3.中华民族是一个英雄辈出的民族。中国历史上,灿若群星的英雄辉映着祖国的天空。他们中有:卧薪尝胆的勾践;徙木立信的商鞅;勇开新路的张骞;精忠报国的岳飞;一代天骄成吉思汗……下列英雄人物按出生先后排序正确的是( )

①岳飞 ②戚继光 ③文天祥 ④郑成功

A.③①②④ B.?④②③①

C.①②④③ D.①③②④

D

D

4.“封侯非我愿,但愿海波平”是谁的诗句( )

A.岳飞 B.韩世忠

C.俞大猷 D.戚继光

5.郑和下西洋最远到达( )

A.印度洋沿岸和红海沿岸

B.印度洋沿岸和非洲东海岸

C.红海沿岸和非洲东海岸

D.榜葛剌和红海沿岸

D

C

郑和下西洋过程中为了显示明朝的国力强大,人民富足,奉行“厚往薄来”的原则,给明朝经济带来沉重负担。

郑和下西洋会带来消极的影响吗?

六百多年过去了。追溯壮举,我们依稀可以想见那时的帆影和波涛。我们在自豪与敬佩中思考:是什么力量使得郑和完成了这不可以思议的航行?郑和是谁?他穿越了怎样的暴风骤雨和历史迷宫,才成为这场海上奇迹的主角。

掌握郑和下西洋的目的、时间、经过、意义。评价郑和下西洋。

分析戚继光抗倭的背景、功绩和取胜的原因,综合评价戚继光。

领略郑和与戚继光两位历史人物的人格魅力。

学 习 目 标

第一幕

传播和平——郑和下西洋

●航海家(世界上第一个洲际航海家;人类征服海洋的先驱)、外交家。

●明朝太监 ,原姓马,名和,小名三宝,因立下战功,明成祖朱棣赐郑姓,史称“郑和”。

●出生在一个富有冒险精神的回族家庭,熟悉伊斯兰教教义、教规和宗教习俗。

●身材魁梧,知识丰富,思维敏捷 ,具有一定的航海、造船知识,知兵习战,深得明成祖朱棣的器重 。

郑和(1371-1433)

1.西洋是指什么地方?

2.郑和下西洋的背景、目的是什么?

3.郑和下西洋的概况(时间、次数、规模、到达范围)如何?

4.郑和下西洋为什么能成功?

5.郑和远航有什么特点和意义?

课前预习:

把今天文莱以西的东南亚和印度洋一带海域及沿岸地区称为“西洋”

把黄海、东海及其海外的海域称为“东洋”

明朝国力雄厚,成为当时世界上的强国。

主要目的

寻找失踪的建文帝

成祖疑惠帝(注:建文帝朱允炆)亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强。永乐三年六月,命和及其侪王景弘等通使西洋。

——《明史·郑和传》

为了提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强”

用中国的货物去换取海外的奇珍。

郑和远航的主要目的是什么?

政治目的:

经济目的:

(扬国威)

(贸易)

{8A107856-5554-42FB-B03E-39F5DBC370BA}

郑和

哥伦布(西)

达伽马(葡)

比较结果

时间

1405-1433

1492-1504

1497-1498

次数

7

4

1

人数

27000多人

1000~1500人

160人

船数

最多时约200艘

17艘

4艘

所载货物

丝绸、瓷器、茶叶、漆器、金银货币

到达范围

亚洲和非洲的三十多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸

美洲

印度

到达做法

慷慨送礼,表达通好之意,进行贸易

时间早、长

次数多

规模大

范围广

掠夺、侵占

友好交往

宝船:长44.4丈

战船:长18丈

坐船:长24丈

马船:长37丈

粮船:长28丈

水船

明朝造船用淮尺,10丈约等于34.2米

郑和7次下西洋,船队最多时有船200多艘,最少的一次也有60多艘。

大号宝船长151.8米,宽61.6米,其甲板面积大约相当于4个篮球场的面积,或一个标准足球场。

“宝船高大如楼,底尖上阔,可容千人”。

——《明史·兵志》

了解了郑和船队远航的规模和范围,你认为郑和下西洋有着怎样的历史地位?

地位:郑和的远航,时间之长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举。

意义

根据图片,郑和下西洋的意义是什么?

①增进了我国与亚非国家和地区的相互了解及友好往来;

②开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线;

为人类航海事业作出了伟大贡献。

江苏南京浡泥王墓

郑和受到榜葛剌的热烈欢迎,并把长颈鹿赠送给了郑和。

郑和到了阿拉伯,把我们国家的丝绸和瓷器送给了当地的人民,传达了我们的友谊。

1

巨大的风浪,迷失方向,恶劣的海上天气;

缺少淡水、食物、药品等物资语言不通,疾病;

在海上可能遇到来自敌对力量的攻击(海盗等)……

2

3

想一想:郑和和他的船队在航行中可能会遇到哪些困难?

郑和

明朝经济繁荣,国力雄厚,是世界强国;(经济)

发达的造船技术和航海技术;地理知识的丰富;指南针的应用(技术)

郑和的个人品格和能力(个人)

合作探究:郑和成功下西洋为什么能够成功?

“从中国汉代张骞出使西域完成“凿空之旅”,到明代郑和七下西洋留下千古佳话;这些开拓事业之所以名垂青史,是因为使用的不是战马和长矛,而是驼队和善意;依靠的不是坚船和利炮,而是宝船和友谊。”

83年后,葡萄牙的迪亚士的船队到达了好望角。

87年后,西班牙的哥伦布的船队到达了美洲。

93年后,葡萄牙的达·伽马的船队到达了印度的

古里和非洲的索马里。

及观郑君,则全世界历史上所号称航海伟人,能与并肩者,何其寡也。……而我则郑和以后,竟无第二之郑和。

——梁启超《祖国大航海家郑和传》

郑和下西洋,费钱银十数万,军民死者万计,纵得奇宝而归,与国家何益。郑和之后,再无下西洋了——《明史·郑和传》

梁启超为什么说“郑和之后再无郑和”?

郑和下西洋之后明政府开始实行海禁政策,从此把辽阔的海洋拱手让给了西方探险者。然而,明政府的海禁政策能够禁止中国人民出海

却阻止不了来自于海上的威胁——

捍卫和平——戚继光抗倭

第二幕

1.“倭寇”是指什么?

2.明朝中期为什么倭患严重?

3.戚继光抗倭为什么能取得胜利?

4.如何评价戚继光?你认为他有哪些高尚的品质值得我们学习?

课前预习:

倭寇

元末明初,日本的一些武士和奸商,组成海盗集团,到中国东南沿海地区进行走私贸易和抢劫,被时人称为“倭寇”。

为什么会在明中后期“倭患”严重?

日本国内社会动荡加剧;

明朝国力减弱,海防松懈。

明代《倭寇图卷》(局部)

画面描绘了民众遭受倭患而逃难的情景

烧杀抢掠,无恶不作

戚继光:明代杰出的军事家,抗倭民族英雄,出身将门。17岁承袭父职,后考中武举,担负起防御倭寇的任务。戚继光先后在山东、浙江、福建沿海抗倭,并取得了决定性的胜利,其率领的军队被称为“戚家军”。

戚继光

(1528—1588)

台州九战九捷

福建

广东

浙江平倭:台州九战九捷

进入福建、广东剿倭

(与俞大猷合作)

使东南沿海的倭患基本解除

戚继光针对倭寇的作战特点和江南的地理情况,创造了“鸳鸯阵”,以12人为一作战小组,长短兵器结合,协同作战,攻防两便,战斗力大为增强。

概况

评价:

戚继光领导的抗倭斗争是一场反侵略的战争,他是我国历史上一位伟大的民族英雄。

岳飞、文天祥是不是“民族英雄”?

戚继光不仅是著名的军事家,还是一位诗人,他的诗文集《止止堂集》中有200多篇诗作。下面是其中的一些诗句:

“一年三百六十日,多是横戈马上行。”

“一片丹心风浪里,心怀击楫敢忘忧!”

“遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华。”

“封侯非我意,但愿海波平。”

说一说,这些诗句抒发了戚继光怎样的情怀和抱负?

淡泊名利,抵抗侵略,维护国家领土主权完整的爱国主义精神。

第三幕

守望和平——以史为鉴

只有增强综合国力,才能在外交中占据主动权;

坚持对外开放;

坚持和平交往,互相尊重;

……

我们中国自古以来就是一个以和为贵的国家,我们希望把一种和平、和谐的秩序带给天下。只有每一个国家在对外交往的时候能坚持和平发展的道路,在追求本国利益的同时,兼顾其他国家的利益,这个世界才会更加美好!

阅读教材,说一说欧洲殖民者和葡萄牙人在进入到中国沿海地区时是怎么做的?

《七子之歌》

闻一多

你可知mu-cau不是我真姓?

我离开你太久了,母亲!

但是他们掳去的是我的肉体,

你依然保管我内心的灵魂。

三百年来梦寐不忘的生母啊!

请叫儿的乳名,叫我一声“澳门”!

母亲!我要回来,母亲!

1999年12月20日 澳门回归

南海问题

中国的海洋权益正面临日益严峻的挑战

钓鱼岛问题

钓鱼岛上的非法建筑:

1996年日本右翼建灯塔

捍卫海权刻不容缓

海洋强国建设助推实现中国梦

海洋必然在实现中国梦的征程

中扮演最核心的作用……

2019年4月23日,人民海军迎来70华诞

友好

交 往

战争

冲突

国力强盛

国力衰落

国家实力决定外交关系

明朝的对外关系

葡萄牙攫取在澳门的居住权

国力衰落

1.复习本课主要知识点

2.完成配套练习

3.预习第16课。

作业布置

2.戚继光不仅是著名的军事家,还是一位诗人,他的诗文集《止止堂集》中有200多篇诗作。下面是其中的一些诗句:

“一年三百六十日,多是横戈马上行。”

“一片丹心风浪里,心怀击楫敢忘忧!”

“遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华。”

“封侯非我意,但愿海波平。”

说一说:这些诗句抒发了戚继光怎样的情怀和抱负?

淡泊名利,抵抗侵略,维护祖国领土主权完整

的爱国主义精神。

课后活动:P74

1. “郑和时代的中国,则是真正承担了一个文明大国的责任;强大却不称霸,播仁爱于友邦,宣昭颁赏,厚往薄来。”从材料中不能解读出的信息是( )

A、郑和是传播和平的使者,他传播的是“以和为贵”“四海一家”的中华文明

B、说明明朝国力强盛

C、加强了中国同海外各国的友好关系

D、为明王朝带来了可观的经济利益

D

综合训练

2.戚继光赋诗明志:“遥知夷岛(指日本)浮天际,未敢忘危负年华。”诗中的“危”指

A.东北地区遭到入侵

B.台湾被殖民者强占

C.新疆地区遭受侵略

D.东南沿海倭患严重

3.中华民族是一个英雄辈出的民族。中国历史上,灿若群星的英雄辉映着祖国的天空。他们中有:卧薪尝胆的勾践;徙木立信的商鞅;勇开新路的张骞;精忠报国的岳飞;一代天骄成吉思汗……下列英雄人物按出生先后排序正确的是( )

①岳飞 ②戚继光 ③文天祥 ④郑成功

A.③①②④ B.?④②③①

C.①②④③ D.①③②④

D

D

4.“封侯非我愿,但愿海波平”是谁的诗句( )

A.岳飞 B.韩世忠

C.俞大猷 D.戚继光

5.郑和下西洋最远到达( )

A.印度洋沿岸和红海沿岸

B.印度洋沿岸和非洲东海岸

C.红海沿岸和非洲东海岸

D.榜葛剌和红海沿岸

D

C

郑和下西洋过程中为了显示明朝的国力强大,人民富足,奉行“厚往薄来”的原则,给明朝经济带来沉重负担。

郑和下西洋会带来消极的影响吗?

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源