9 鱼我所欲也 课件(幻灯片78张)

图片预览

文档简介

生命诚可贵,爱情价更高,若为自由故,二者皆可抛。

——裴多菲

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。 ——文天祥

砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人。

——夏明翰

今天,我们来学习《鱼我所欲也》,看看本文表现了孟子什么样的主张。

这几句话表现了作者怎样的价值取向?

第一课时

第二课时

九年级语文下册

9 鱼我所欲也

1.积累重点文言词语,了解孟子和《孟子》的相关知识。

2.了解孟子“舍生取义”的道德主张和施行“仁政”的政治主张。(重点)

3.学习本文运用的比喻、推理、层进等论证方法和善于借题发挥、因势利导的论辩艺术。(难点)

4.学会正确选择,摒弃一己之私,将正义、道义放在首位,明辨事非,永葆善良之心,做一个大写的人。(素养)

学习目标

第一课时

作者介绍

孟子(约前372-前289),战国时思想家、政治家、教育家。名轲,字子舆。战国中期邹(今山东邹城)人。是儒家学派仅次于孔子的代表人物。他的思想核心是仁义,主张“以民为本”和“性善论”,实行“王道仁政”来达到统一天下的目的,提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的观点。

知识备查

孟子本人是一个比较高傲的人,他不肯迁就,不肯趋附权势。他说:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈

夫。”孟子曾经在齐国任客卿,后来因为与齐王意见不合,便决定辞掉齐卿回家,齐王托人挽留孟子,条件是准备在首都的中心地区建一座房子给孟子住,并送给孟子万钟粮食作为弟子们的生活费,结果遭到孟子的严词拒绝。可见,孟子在本篇中所说的“万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉”是有所为而发的,表现了孟子大义凛然的性格和气概。

知识备查

“性善论”的要点:

①“善”是人的本性。“人性之善也。犹水之就下也。人无有不善。水无有不下。”

②人有四种“本心”:同情心、羞耻心、恭敬心、是非心。仁义礼智的道德规范即由此产生。

“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之:恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也:羞恶之心,义也,恭敬之心,礼也;是非之心,智也。”

知识备查

作品介绍

《孟子》共七篇,记述孟轲的言行。此书的写作与《论语》不同,是他本人和门徒共同完成的。从体制上说,《孟子》基本上仍属于语录体,但较《论语》已有很大发展。这不但是因为它的篇幅加长,议论增多了,而且很多段落都围绕着一定的中心,结构完整,条理清楚,只添上题目,就可单独成篇。

知识备查

知识备查

作品介绍

《孟子》的文学性,还表现在它善于用形象帮助说理。有时是短小的比喻,有时是完整的小故事、寓言。如“揠苗助长”“五十步笑百步”“出尔反尔”“出类拔萃”“绰绰有余”“怨天尤人”等,都成为后世常见的成语。

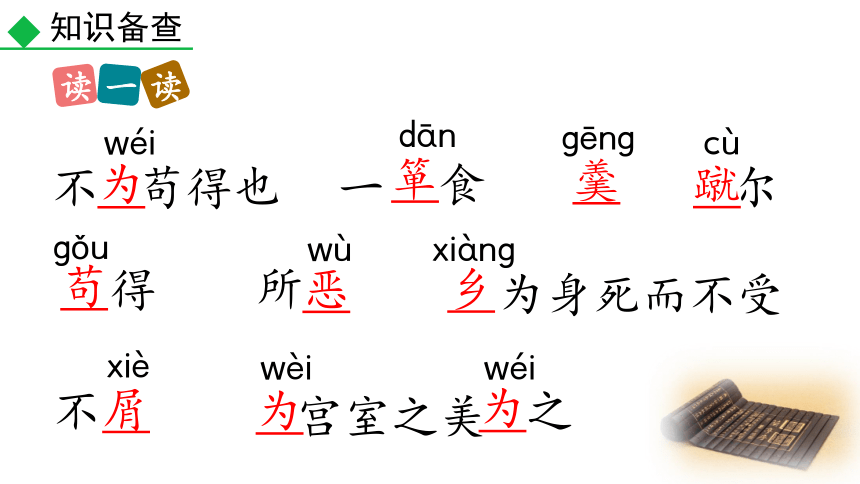

读一读

知识备查

为

箪

羹

蹴

屑

苟

恶

乡

为

为

不

食

尔

得

所

宫室之美

之

wéi

dān

gēng

cù

xiè

gǒu

wù

xiàng

wèi

wéi

苟得也

一

不

为身死而不受

词语解释

【舍生取义】

舍弃生命,以求正义。

形容为正义而牺牲生命。

知识备查

1.对照朗读和注释扫除语音障碍,朗读时注意节奏和断句。

2.有不懂的字、句勾画出来,准备进行质疑;有特别欣赏的语句也请勾画下来,准备进行交流。

3.参考注释理解文章大意 。

整体感知

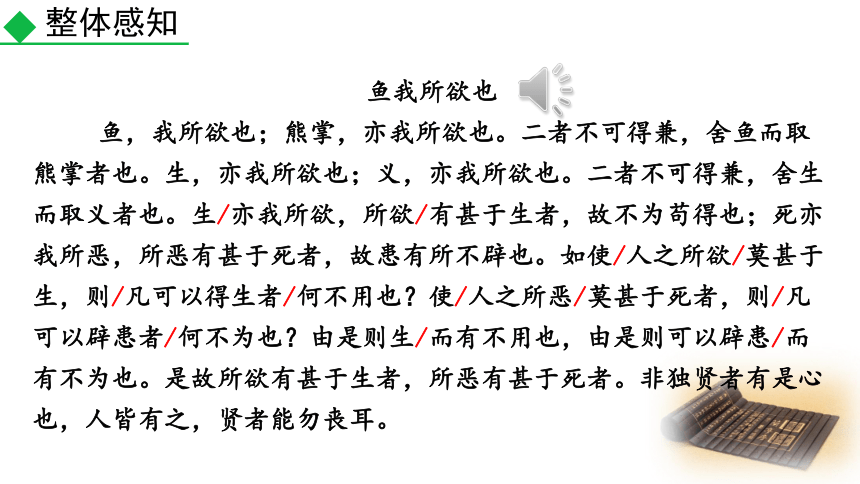

鱼我所欲也

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生/亦我所欲,所欲/有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使/人之所欲/莫甚于生,则/凡可以得生者/何不用也?使/人之所恶/莫甚于死者,则/凡可以辟患者/何不为也?由是则生/而有不用也,由是则可以辟患/而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

整体感知

一箪(dān )食,一豆羹(gēng),得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴(cù)尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾(qiè)之奉、所识穷乏者得我与?乡(xiàng )为身死而不受,今/为(wèi )宫室之美/为(wéi)之;乡/为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是/亦不可以已乎?此之谓失其本心。

整体感知

整体感知

参考注释,理解文意,有不懂之处勾画出来。结合课文内容说说,孟子在文中提出了一个什么观点。

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

鱼我所欲也

想要,想得到

同时得到或占有

大义

舍弃

生命

整体感知

译:

鱼,是我喜爱的东西;熊掌,也是我喜爱的东西。(如果)两种东西不能同时得到,(那么)(我要)舍弃鱼而选取熊掌。生命是我所喜爱的;大义也是我所喜爱的。(如果)这两样东西不能同时都具有的话,(那么)我就只好牺牲生命而选取大义了。

整体感知

生亦我所欲,所欲有甚 于生者,故不为 苟得也;死亦

我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

动词,超过、胜过

苟且偷生

比

读wéi,动词,做,干

名词,祸患,灾难

读wù,动词,厌恶。与“欲”相反

通“避”,躲避

整体感知

译:

生命也是我喜爱的东西,(然而)我喜爱的东西还有比生命更为重要的,所以我不去干苟且偷生的事情;死亡也(是)我厌恶的事情,(但我)所厌恶的,还有比死亡更为厉害的,所以祸患(我)也有不躲避的。

整体感知

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?

使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?

译:

如果人们所喜爱的东西没有超过生命的,那么凡是能够用来求得生存的手段,哪一样不可以采用呢?如果人们所厌恶的事情没有超过死亡的,那么凡是能够用来逃避灾祸的坏事,哪一桩不可以干呢?

假如,假使

那么

什么手段不可用呢

动词,做,干

没有

整体感知

整体感知

由是则生而有不用也;由是则可以辟患而有不为也。

是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者 。

通过这种方法。

因此,由此可见。

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

不仅仅

这种思想

不丧失

整体感知

译文:

采用某种手段就能够活命,可是有的人却不肯采用;采用某种办法就能够躲避灾祸,可是有的人也不肯采用。由此可见,他们所喜爱的有比生命更宝贵的东西(那就是“义”);他们所厌恶的,有比死亡更严重的事(那就是“不义”)。不只是有道德的人有这颗心(辨别“义’’与“不义”,并保持它),人人都有这颗心(孟子认为人生下来本性是善良的),只是有道德的人能永远不失去它罢了。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔

而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

译:

一碗饭,一碗汤,吃了就能活下去,不吃就会饿死。可是轻蔑地、呵叱着给别人吃,过路的饥民也不肯接受;用脚踢着(或踩过)给别人吃,乞丐也不愿意接受。

因轻视而不肯接受

用脚践踏着

饥饿的过路人

给

吆喝。尔,助词。

古代盛食物的一种容器,形似高脚盘。

古代盛饭用的一种圆形竹器。

整体感知

万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?

译:

(可是有的人)见了“万钟”的优厚俸禄却不辨别是否合乎礼义就接受了。这样,优厚的俸禄对我有什么好处呢?是为了住宅的华丽、大小老婆的侍奉和熟识的穷人感激我吗? (注:“于我何加焉”即“何加于我焉”。)

高位厚禄

通“辨”,辨别

通“欤”,语气助词

通“德”,感激

侍奉

有什么好处

整体感知

乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不

受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷

乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

译:

先前(有人)宁肯死也不愿接受,现在(有人)为了住宅的华丽却接受了;先前(有人)宁肯死也不愿接受,现在(有人)为了大小老婆的侍奉却接受了;先前(有人)宁肯死也不愿接受,现在(有人)为了熟识的穷人感激自己却接受了。这种做法不是可以让它停止了吗?这就叫做丧失了人所固有的羞恶、廉耻之心。

通“向”,从前。

wèi,介词,为了

wéi,动词,做

通“德” ,感恩,感激

停止,放弃

天性

整体感知

整体感知

孟子在文中提出了一个什么观点?

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

中心论点

作者是怎样围绕论点展开论述的?细读课文,边读边思考。

精读细研

精读细研

1.文章开头是怎样提出论点的?运用了什么论证方法?

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

所欲

鱼、熊掌

生、义

提出

论点

舍鱼取熊掌

舍生取义

类比

比喻论证,由浅入深,自然明晓

精读细研

方法指导

比喻论证注意问题

①用来作喻体的事物应当是大家所熟悉的,且是具体、浅显的,这样才能既通俗又生动地说明另一事物。

②比喻应当贴切,这样才能恰到好处地说明被论证事物的特点。如把教师比喻成蜡烛、春蚕说明他们无私地献出自己的一切。

③因比喻双方缺乏本质上的内在联系,所以任何比喻都有缺陷,要完整、深刻地论述问题应把比喻和例证法、分析法等结合起来使用。

精读细研

精读细研

1.孟子提出论点后,又是怎样进一步论证说明的?运用了什么论证方法?

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;

死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

所欲

甚于生(义)

故不苟得

所恶

甚于死(不义)

故不辟患

正

面

论证

舍生取义

精读细研

如使人之所欲莫甚于生,

则凡可以得生者何不用也?

使人之所恶莫甚于死者,

则凡可以辟患者何不为也?

精读细研

反面论证

(反面)

所欲

莫甚于生

何不用

(不择手段求生)

所恶

莫甚于死

何不为

(不择手段躲祸)

舍生取义

精读细研

由是则生而有不用也,

由是则可以辟患而有不为也。

是故所欲有甚于生者,

所恶有甚于死者。

精读细研

由是则生

由是辟患

不用

不为

有甚于生者

有甚于死者

因

果

分

析

(原因)

(结果)

道理论证

精读细研

孟子主张人性是善良的,“人之初,性本善”,但是他认为只有有道德的人才能保持高尚的操守而不丧失善心(天性、天良)。

指恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心等善心。

说一说:“非独贤者有是心也”中的“是心”指什么?为什么说“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”?

精读细研

精读细研

2.大声朗读第2段,说说孟子在这一段中是怎样进一步论证观点的。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。

呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

举例

一箪食

一豆羹

“呼尔”

“蹴尔”

不屑接受

羞恶

之心

得——生

舍——死

正 面 论 证

舍生

取义

箪

豆

精读细研

说一说:“一箪食,一豆羹”与“万钟”在数量上有什么特点?在意义上呢?不同的人为什么会做出不同的选择?

“一箪食,一豆羹”在数量上是很少的,但当它关乎生死的时候,比“万钟”还要贵重。

而“呼尔”“蹴尔”“而与之”,就是乞丐也不会接受。它强调的是要讲“义”,宁死也不能忍受羞辱。“万钟”在数量上远远多于“一箪食,一豆羹” ,贪图富贵的人接受了它,就是见利忘义,失去了本心。

精读细研

万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

精读细研

宫室之美

妻妾之奉

所识穷乏者得我

接受万钟

不辨礼义

见 利 忘 义

精读细研

反 面 论 证

说一说:这一段主要运用了什么论证方法?有什么作用?

举例论证和对比论证,批判“重利轻义、丧失本心”的表现,强调了“人不能失去本心,须在利诱时坚持大义”的观点。

精读细研

3.文中两次提到“心”,即“非独贤者有是心也”“此之谓失其本心”。 “是心”“本心”分别指什么?

“是心”:孟子认为人有四种本心,本文侧重讲“羞恶之心”(廉耻之心、向善之心)。 因为人只有拥有“羞恶之心”,才能分清哪些是道德底线可以承受的事,哪些是道德范围所不接纳的事。

“本心”:舍生取义。

精读细研

同学们上节课我们了解了《鱼我所欲也》的大体内容。这节课我们再深入理解一下课文,把一些文言现象分类梳理一下。

第二课时

这个论点是由“鱼”和“熊掌”的比喻引出来的。先设比喻而后提出论点,这是因为“鱼”与“熊掌”是人人皆知的美味,而“熊掌”是其中更为美味的。二者不可兼得,取其中最美者合乎情理,也符合逻辑。

由此及彼,由浅入深,引出“生”与“义”的论题来,自然明晓。

1.本文的论点为什么不直接提出来?这样写有什么好处?

合作探究

2.回顾全文,如何理解孟子所提到的“义“的内涵?

孟子所说的“义”,本是儒家学说中重要的道德范畴之一,这种“舍生取义”的精神源于孔子“仁义”的思想。但在中国历史的进程中,“义”这一道德范畴由于历代仁人志士的继承和发扬光大,早已超越了儒家的思想范畴,成为中华民族的传统美德之一。

合作探究

在今天的和平环境中,我们虽不致牺牲生命,但“舍生取义”并非离我们而去。“舍生”已不限于舍弃生命,也包括与生命同等重要的个人利益。“取义”也已不限于正义,而是包括正义在内的一切公益。这种意义上的舍生取义,虽不像先前的义士、烈士那般气壮山河,但却是不可低估的一朵火花。星星之火,可以燎原。只有平时肯为公益放弃个人利益,在关键时刻才会毫不犹豫地献出生命。

3.本文阐明了“义”的重要性,你认为今天还有坚持“义”的必要吗?为什么?

合作探究

4.在几千年前,孟子就提出了“鱼和熊掌不可兼得”的问题和应当“舍生取义”的观点。在现代社会,面对愈来愈多的诱惑,面对人生的各种考验,我们应当做出怎样的选择呢?

示例:

随着时代的发展,“义”的内涵发生了变化。我们现在所说的“义”是指集体利益或国家利益,我们应坚持个人利益服从集体利益和国家利益。

合作探究

5.结合文中观点,给本文补充两个有说服力的论据。

示例:

(1)文天祥宁死不降,慷慨就义。

(2)闻一多拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去也不愿屈服。

合作探究

通假字

故患有所不辟也( )

万钟则不辩礼义而受之 ( )

“辟”同“避”,躲避

“辩”同“辨”,辨别

所识穷乏者得我与( )

“得”同“德”,感恩、感激;

“与”同“欤”,语气词

乡为身死而不受( )

“乡”同“向”,先前、从前

合作探究

古今异义

则凡可以得生者何不用也

非独贤者有是心也

一豆羹

万钟于我何加焉

万钟则不辩礼义而受之

古义:能够用来。今义:表示可能或能够;表示许可。

古义:代词,这。今义:动词,表示答应的词。

古义:盛食物的一种容器。 今义:豆类植物。

古义:益处,好处。 今义:增加。

古义:古代的一种量器。今义:计时的器具或中空的响器。

合作探究

呼尔而与之( )

为宫室之美( )

代词,他

助词,的

一词多义

今为宫室之美为之( )

由是则可以辟患而有不为也( )

乡为身死而不受( )

动词,接受

动词,做

介词,为了

为

之

所欲有甚于生者( )

万钟于我何加焉( )

介词,对

介词,表示比较

于

合作探究

一词多义

呼尔而与之( )

由是则生而有不用也( )

连词,表修饰

连词,表转折,却

故不为苟得也( )

所识穷乏者得我与( )

动词,取得

得

而

同“德”,感恩、感激;

所识穷乏者得我与( )

呼尔而与之( )

语气词,同“欤”

动词,给

与

合作探究

所识穷乏者得我与

词类活用

同“德”,名词,恩惠。在这里用作动词,感恩、感激。

合作探究

1.省略句

文言句式

2.判断句

乡为身死而不受

【省略句,应为“(我)乡为(礼义)身死而不受(施舍)”】

鱼,我所欲也

【判断句,“……也”表判断】

合作探究

概括主题

本文以“鱼”和“熊掌”为喻,论证了“舍生取义”的观点,赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人,斥责了那些苟且偷生、见利忘义的人,告诫人们要辨别义和利,不要失去“本心”。

课堂小结

学后感悟

感悟①:

做人不应该苟且偷生,假如要背信弃义地过完长久的一生,那还不如舍弃生命的长久,选择道义,光明正大地、充实地度过短暂的一生。一个人如果没有了道义,为了求生而不择手段,那这种人就算活着也没有什么意义。

感悟②:

人格、价值、权势三者之间没有绝对的关系。我们无论处在什么阶层,有什么地位,都要有羞恶之心,都要坚守做人的尊严。唯有如此,我们才能得到他人的尊重。

课堂小结

?议论严密,层层深入。

文章围绕“舍生取义”的中心论点,从正面论述生死与“义”的关系,指出舍生取义是人的本心;从反面论述见利忘义是丧失人的本心,从而再次重申文章的论点。结构严谨,层层深入。

写作特色

?善用比喻、对比,论辩力强。

文章开篇以“鱼”和“熊掌”设喻,引出中心论点;第2段以“行道之人弗受”“乞人不屑”比喻守义不辱,形象生动。第1段通过正反对比阐述了“义”重于“生”的道理,从反面假设推理,又从正面用事实说明人能不贪生,不避患;第2段举例论证,以正反两个事例进行对比,说明人们对待利欲引诱的不同态度,批判了为追逐个人名利而丧失羞恶之心的人,重申中心论点。

写作特色

鱼我所欲也

提出论点

道理论证

举例论证

舍鱼而取熊掌

舍生而取义

甚于生者,不为苟得

甚于死者,患不辟也

莫甚于生,何不用也

莫甚于死,何不为也

正面论证,嗟来之食

反面论证,万钟俸禄

比喻论证

由因推果

假设推理

正反对比

舍生取义

板书设计

(1)故患有所不辟也。

(2)万钟则不辩礼义而受之。

(3)乡为身死而不受。

“辟”同“避”,躲避

“辩”同“辨”,辨别

“乡”同“向”,先前、从前

课堂检测

1.指出下列句子中的通假字。

(1)死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也

(2)如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也

课堂检测

2.用“/”给下列句子划分朗读停顿。

(1)如使人之所欲莫甚于生 (2)非独贤者有是心也

(3)贤者能勿丧耳

副词,没有

代词,这种

副词,不

课堂检测

3.解释下列句子中划线的词语。

课堂检测

(1)文中表明中心论点的句子是:

(2)文中以“鱼”与“熊掌”设喻引出中心论点的句子是:

(3)文中强调人人都有向善之心的句子是:

(4)文章结尾“此之谓失其本心”照应开头的哪句话?

4.阅读课文,回答问题。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

恻隐之心,人皆有之

公都子曰:“告子曰:‘性无善无不善也。’或曰:‘性可以为善,可以为不善;是故文武兴,则民好善;幽厉兴,则民好暴。’或曰:‘有性善,有性不善;是故以尧为君而有象,以瞽瞍为父而有舜;以纣为兄之子,且以为君,而有微子启、王子比干。’今曰‘性善’,然则彼皆非与?”

课堂检测

5.阅读下文,回答问题。

课堂检测

孟子曰:“乃若其情,则可以为善矣,乃所谓善也。若夫为不善,非才之罪也。恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智,非由外铄我也,我固有之也,弗思耳矣。故曰:‘求则得之,舍则失之。’或相倍蓰而无算者,不能尽其才者也。《诗》曰:‘天生蒸民,有物有则。民之秉彝,好是懿德。’孔子曰:‘为此诗者,其知道乎!故有物必有则,民之秉彝也,故好是懿德。’”

(选自《孟子·告子章句上》)

①是故文武兴,则民好善。( )

②幽厉兴,则民好暴。( )

所以

喜欢,爱好

课堂检测

⑴解释下列句子中划线的词。

(2)将文中画线的句子翻译为现代汉语。

或相倍蓰而无算者,不能尽其才者也。

有人(同别人比)相差一倍、五倍甚至无数倍,这是不能充分表现他的天性的缘故。

拓展阅读

课堂检测

甲

子曰:“贤哉回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉回也!”

子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”(《论语》)

景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”孟子曰:“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”(《孟子》)

(中考真题)阅读两组文言选段,完成各题。

课堂检测

乙

我子迁于蔡三岁,吴伐陈。楚救陈,军于城父。闻孔子在陈、蔡之间,楚使人聘孔子。孔子将往拜礼①,陈、蔡大夫谋曰:“孔子贤者,所刺讥皆中诸侯之疾②.今者久留陈、蔡之间,诸大夫所设行③皆非仲尼之意。今楚,大国也,来聘孔子。孔子用于楚,则陈、蔡用事④大夫危矣。”于是乃相与发徒役⑤围孔子于野。不得行,绝粮。从者病,莫能兴。孔子讲诵弦歌不衰。子路慍见曰:“君子亦有穷⑥乎?”孔子曰:“君子固穷,小人穷斯滥⑦矣。”

(《史记?孔子世家》)

曾子曰:“士,不可以不弘毅,任重而道远。仁以为已任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?(《论语?泰伯》)

孟子曰:“君子所以异于人者,以其存心也。君子以仁存心,以礼存心。仁者爱人,有礼者敬人。爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。(《孟子?离娄》)

【注释】①拜礼:拜见并接受聘礼。②中诸侯之疾:切中诸侯的弊病。③所设行:措施和作为。④用事:当政,掌权。⑤徒役:服劳役的人。⑥穷;走投无路、困厄。⑦滥:不加节制,乱来。

课堂检测

课堂检测

①曲肱而枕之

②威武不能屈

③军于城父

④士不可以不弘毅

⑤所刺讥皆中诸侯之疾

(1)解释下列加粗的词语。

手臂自肘到腕的部分。

使…屈服。

驻军、驻扎。

弘,广大。毅,强毅。

批评、指责。

①不义而富且贵,于我如浮云。

②仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?

课堂检测

(2)用现代汉语写出下列两个句子的意思。

①不正当的手段得来的富贵,我把它看作天上的浮云。

②把实现仁作为自己的责任,难道还不重大吗?奋斗终身,死而后已,难道路程还不遥远吗?

(3)在陈蔡被围,弟子们饿得站不起来,孔子为什么还不停地讲学、诵读、弹琴、歌唱?请结合甲乙两部分材料加以综合分析。

课堂检测

孔子在弟子们饿得站不起来,还不停地讲学、诵读、弹琴、歌唱,很好地阐释了“贫贱不能移”的大丈夫气节,而孔子临危不忘义,处惊而不变,用自己的行为为他所倡导的士节写下了形象的注解。

课堂检测

A.孔子称赞颜回贫贱不能移的精神,表明了一个具有普遍意义的道理,即人为了自己的理想,就要不断追求,即使生活清苦困顿也要能自得其乐。

B.孟子认为符合仁、礼、义的策略才是“正道”,所以公孙衍、张仪之流不是大丈夫。

C.在几段选文中,对“贤者、士、仁者、君子”这几种人的道德要求是趋向于一致的。

D.选文中“安居、小人、存心”三个词的意思与现代汉语中我们最常用的意思相同。

(4)对甲、乙两组文言的理解和分析,不正确的一项是( )

D

1.富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

2.老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。

3.生于忧患,死于安乐。

4.得道者多助,失道者寡助。

5.故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤。

6.志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。

孟子的名言

拓展探究

历史上“舍生取义”的人物

①文天祥:南宋杰出的民族英雄和爱国诗人,遭元军袭击,兵败被俘。文天祥面对元统治者的软硬兼施、恩威并用,毫不动摇,誓死不降。文天祥曾写《过零丁洋》以明志:“辛苦遭逢起一经,干戈廖落四周星。山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”

拓展探究

② 夏明翰:1928年 ,夏明翰由于叛徒的出卖,不幸在武汉被敌人逮捕。押送到刑场时,当敌执行官问夏明翰还有什么话要说时,他大声说:“有,给我拿纸笔来!”于是,夏明翰写下了一首气壮山河的就义诗:“砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人!”为了中国人民的革命事业,夏明翰悲壮地牺牲了,时年仅28岁。

拓展探究

孟子善于运用日常生活中的事例进行类比说明,使抽象的道理变得浅显易懂。学习这种方法,写一段话,说明一个道理。

示例: 知足常乐

溪流知道满足,一路上才留下潺潺的欢歌;鸟儿知道满足,才能够在天空中自由翱翔;花儿知道满足,才能在阳光下绽放出多彩的笑脸。

课下作业

——裴多菲

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。 ——文天祥

砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人。

——夏明翰

今天,我们来学习《鱼我所欲也》,看看本文表现了孟子什么样的主张。

这几句话表现了作者怎样的价值取向?

第一课时

第二课时

九年级语文下册

9 鱼我所欲也

1.积累重点文言词语,了解孟子和《孟子》的相关知识。

2.了解孟子“舍生取义”的道德主张和施行“仁政”的政治主张。(重点)

3.学习本文运用的比喻、推理、层进等论证方法和善于借题发挥、因势利导的论辩艺术。(难点)

4.学会正确选择,摒弃一己之私,将正义、道义放在首位,明辨事非,永葆善良之心,做一个大写的人。(素养)

学习目标

第一课时

作者介绍

孟子(约前372-前289),战国时思想家、政治家、教育家。名轲,字子舆。战国中期邹(今山东邹城)人。是儒家学派仅次于孔子的代表人物。他的思想核心是仁义,主张“以民为本”和“性善论”,实行“王道仁政”来达到统一天下的目的,提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的观点。

知识备查

孟子本人是一个比较高傲的人,他不肯迁就,不肯趋附权势。他说:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈

夫。”孟子曾经在齐国任客卿,后来因为与齐王意见不合,便决定辞掉齐卿回家,齐王托人挽留孟子,条件是准备在首都的中心地区建一座房子给孟子住,并送给孟子万钟粮食作为弟子们的生活费,结果遭到孟子的严词拒绝。可见,孟子在本篇中所说的“万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉”是有所为而发的,表现了孟子大义凛然的性格和气概。

知识备查

“性善论”的要点:

①“善”是人的本性。“人性之善也。犹水之就下也。人无有不善。水无有不下。”

②人有四种“本心”:同情心、羞耻心、恭敬心、是非心。仁义礼智的道德规范即由此产生。

“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之:恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也:羞恶之心,义也,恭敬之心,礼也;是非之心,智也。”

知识备查

作品介绍

《孟子》共七篇,记述孟轲的言行。此书的写作与《论语》不同,是他本人和门徒共同完成的。从体制上说,《孟子》基本上仍属于语录体,但较《论语》已有很大发展。这不但是因为它的篇幅加长,议论增多了,而且很多段落都围绕着一定的中心,结构完整,条理清楚,只添上题目,就可单独成篇。

知识备查

知识备查

作品介绍

《孟子》的文学性,还表现在它善于用形象帮助说理。有时是短小的比喻,有时是完整的小故事、寓言。如“揠苗助长”“五十步笑百步”“出尔反尔”“出类拔萃”“绰绰有余”“怨天尤人”等,都成为后世常见的成语。

读一读

知识备查

为

箪

羹

蹴

屑

苟

恶

乡

为

为

不

食

尔

得

所

宫室之美

之

wéi

dān

gēng

cù

xiè

gǒu

wù

xiàng

wèi

wéi

苟得也

一

不

为身死而不受

词语解释

【舍生取义】

舍弃生命,以求正义。

形容为正义而牺牲生命。

知识备查

1.对照朗读和注释扫除语音障碍,朗读时注意节奏和断句。

2.有不懂的字、句勾画出来,准备进行质疑;有特别欣赏的语句也请勾画下来,准备进行交流。

3.参考注释理解文章大意 。

整体感知

鱼我所欲也

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生/亦我所欲,所欲/有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使/人之所欲/莫甚于生,则/凡可以得生者/何不用也?使/人之所恶/莫甚于死者,则/凡可以辟患者/何不为也?由是则生/而有不用也,由是则可以辟患/而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

整体感知

一箪(dān )食,一豆羹(gēng),得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴(cù)尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾(qiè)之奉、所识穷乏者得我与?乡(xiàng )为身死而不受,今/为(wèi )宫室之美/为(wéi)之;乡/为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是/亦不可以已乎?此之谓失其本心。

整体感知

整体感知

参考注释,理解文意,有不懂之处勾画出来。结合课文内容说说,孟子在文中提出了一个什么观点。

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

鱼我所欲也

想要,想得到

同时得到或占有

大义

舍弃

生命

整体感知

译:

鱼,是我喜爱的东西;熊掌,也是我喜爱的东西。(如果)两种东西不能同时得到,(那么)(我要)舍弃鱼而选取熊掌。生命是我所喜爱的;大义也是我所喜爱的。(如果)这两样东西不能同时都具有的话,(那么)我就只好牺牲生命而选取大义了。

整体感知

生亦我所欲,所欲有甚 于生者,故不为 苟得也;死亦

我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

动词,超过、胜过

苟且偷生

比

读wéi,动词,做,干

名词,祸患,灾难

读wù,动词,厌恶。与“欲”相反

通“避”,躲避

整体感知

译:

生命也是我喜爱的东西,(然而)我喜爱的东西还有比生命更为重要的,所以我不去干苟且偷生的事情;死亡也(是)我厌恶的事情,(但我)所厌恶的,还有比死亡更为厉害的,所以祸患(我)也有不躲避的。

整体感知

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?

使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?

译:

如果人们所喜爱的东西没有超过生命的,那么凡是能够用来求得生存的手段,哪一样不可以采用呢?如果人们所厌恶的事情没有超过死亡的,那么凡是能够用来逃避灾祸的坏事,哪一桩不可以干呢?

假如,假使

那么

什么手段不可用呢

动词,做,干

没有

整体感知

整体感知

由是则生而有不用也;由是则可以辟患而有不为也。

是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者 。

通过这种方法。

因此,由此可见。

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

不仅仅

这种思想

不丧失

整体感知

译文:

采用某种手段就能够活命,可是有的人却不肯采用;采用某种办法就能够躲避灾祸,可是有的人也不肯采用。由此可见,他们所喜爱的有比生命更宝贵的东西(那就是“义”);他们所厌恶的,有比死亡更严重的事(那就是“不义”)。不只是有道德的人有这颗心(辨别“义’’与“不义”,并保持它),人人都有这颗心(孟子认为人生下来本性是善良的),只是有道德的人能永远不失去它罢了。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔

而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

译:

一碗饭,一碗汤,吃了就能活下去,不吃就会饿死。可是轻蔑地、呵叱着给别人吃,过路的饥民也不肯接受;用脚踢着(或踩过)给别人吃,乞丐也不愿意接受。

因轻视而不肯接受

用脚践踏着

饥饿的过路人

给

吆喝。尔,助词。

古代盛食物的一种容器,形似高脚盘。

古代盛饭用的一种圆形竹器。

整体感知

万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?

译:

(可是有的人)见了“万钟”的优厚俸禄却不辨别是否合乎礼义就接受了。这样,优厚的俸禄对我有什么好处呢?是为了住宅的华丽、大小老婆的侍奉和熟识的穷人感激我吗? (注:“于我何加焉”即“何加于我焉”。)

高位厚禄

通“辨”,辨别

通“欤”,语气助词

通“德”,感激

侍奉

有什么好处

整体感知

乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不

受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷

乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

译:

先前(有人)宁肯死也不愿接受,现在(有人)为了住宅的华丽却接受了;先前(有人)宁肯死也不愿接受,现在(有人)为了大小老婆的侍奉却接受了;先前(有人)宁肯死也不愿接受,现在(有人)为了熟识的穷人感激自己却接受了。这种做法不是可以让它停止了吗?这就叫做丧失了人所固有的羞恶、廉耻之心。

通“向”,从前。

wèi,介词,为了

wéi,动词,做

通“德” ,感恩,感激

停止,放弃

天性

整体感知

整体感知

孟子在文中提出了一个什么观点?

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

中心论点

作者是怎样围绕论点展开论述的?细读课文,边读边思考。

精读细研

精读细研

1.文章开头是怎样提出论点的?运用了什么论证方法?

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

所欲

鱼、熊掌

生、义

提出

论点

舍鱼取熊掌

舍生取义

类比

比喻论证,由浅入深,自然明晓

精读细研

方法指导

比喻论证注意问题

①用来作喻体的事物应当是大家所熟悉的,且是具体、浅显的,这样才能既通俗又生动地说明另一事物。

②比喻应当贴切,这样才能恰到好处地说明被论证事物的特点。如把教师比喻成蜡烛、春蚕说明他们无私地献出自己的一切。

③因比喻双方缺乏本质上的内在联系,所以任何比喻都有缺陷,要完整、深刻地论述问题应把比喻和例证法、分析法等结合起来使用。

精读细研

精读细研

1.孟子提出论点后,又是怎样进一步论证说明的?运用了什么论证方法?

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;

死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

所欲

甚于生(义)

故不苟得

所恶

甚于死(不义)

故不辟患

正

面

论证

舍生取义

精读细研

如使人之所欲莫甚于生,

则凡可以得生者何不用也?

使人之所恶莫甚于死者,

则凡可以辟患者何不为也?

精读细研

反面论证

(反面)

所欲

莫甚于生

何不用

(不择手段求生)

所恶

莫甚于死

何不为

(不择手段躲祸)

舍生取义

精读细研

由是则生而有不用也,

由是则可以辟患而有不为也。

是故所欲有甚于生者,

所恶有甚于死者。

精读细研

由是则生

由是辟患

不用

不为

有甚于生者

有甚于死者

因

果

分

析

(原因)

(结果)

道理论证

精读细研

孟子主张人性是善良的,“人之初,性本善”,但是他认为只有有道德的人才能保持高尚的操守而不丧失善心(天性、天良)。

指恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心等善心。

说一说:“非独贤者有是心也”中的“是心”指什么?为什么说“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳”?

精读细研

精读细研

2.大声朗读第2段,说说孟子在这一段中是怎样进一步论证观点的。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。

呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

举例

一箪食

一豆羹

“呼尔”

“蹴尔”

不屑接受

羞恶

之心

得——生

舍——死

正 面 论 证

舍生

取义

箪

豆

精读细研

说一说:“一箪食,一豆羹”与“万钟”在数量上有什么特点?在意义上呢?不同的人为什么会做出不同的选择?

“一箪食,一豆羹”在数量上是很少的,但当它关乎生死的时候,比“万钟”还要贵重。

而“呼尔”“蹴尔”“而与之”,就是乞丐也不会接受。它强调的是要讲“义”,宁死也不能忍受羞辱。“万钟”在数量上远远多于“一箪食,一豆羹” ,贪图富贵的人接受了它,就是见利忘义,失去了本心。

精读细研

万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

精读细研

宫室之美

妻妾之奉

所识穷乏者得我

接受万钟

不辨礼义

见 利 忘 义

精读细研

反 面 论 证

说一说:这一段主要运用了什么论证方法?有什么作用?

举例论证和对比论证,批判“重利轻义、丧失本心”的表现,强调了“人不能失去本心,须在利诱时坚持大义”的观点。

精读细研

3.文中两次提到“心”,即“非独贤者有是心也”“此之谓失其本心”。 “是心”“本心”分别指什么?

“是心”:孟子认为人有四种本心,本文侧重讲“羞恶之心”(廉耻之心、向善之心)。 因为人只有拥有“羞恶之心”,才能分清哪些是道德底线可以承受的事,哪些是道德范围所不接纳的事。

“本心”:舍生取义。

精读细研

同学们上节课我们了解了《鱼我所欲也》的大体内容。这节课我们再深入理解一下课文,把一些文言现象分类梳理一下。

第二课时

这个论点是由“鱼”和“熊掌”的比喻引出来的。先设比喻而后提出论点,这是因为“鱼”与“熊掌”是人人皆知的美味,而“熊掌”是其中更为美味的。二者不可兼得,取其中最美者合乎情理,也符合逻辑。

由此及彼,由浅入深,引出“生”与“义”的论题来,自然明晓。

1.本文的论点为什么不直接提出来?这样写有什么好处?

合作探究

2.回顾全文,如何理解孟子所提到的“义“的内涵?

孟子所说的“义”,本是儒家学说中重要的道德范畴之一,这种“舍生取义”的精神源于孔子“仁义”的思想。但在中国历史的进程中,“义”这一道德范畴由于历代仁人志士的继承和发扬光大,早已超越了儒家的思想范畴,成为中华民族的传统美德之一。

合作探究

在今天的和平环境中,我们虽不致牺牲生命,但“舍生取义”并非离我们而去。“舍生”已不限于舍弃生命,也包括与生命同等重要的个人利益。“取义”也已不限于正义,而是包括正义在内的一切公益。这种意义上的舍生取义,虽不像先前的义士、烈士那般气壮山河,但却是不可低估的一朵火花。星星之火,可以燎原。只有平时肯为公益放弃个人利益,在关键时刻才会毫不犹豫地献出生命。

3.本文阐明了“义”的重要性,你认为今天还有坚持“义”的必要吗?为什么?

合作探究

4.在几千年前,孟子就提出了“鱼和熊掌不可兼得”的问题和应当“舍生取义”的观点。在现代社会,面对愈来愈多的诱惑,面对人生的各种考验,我们应当做出怎样的选择呢?

示例:

随着时代的发展,“义”的内涵发生了变化。我们现在所说的“义”是指集体利益或国家利益,我们应坚持个人利益服从集体利益和国家利益。

合作探究

5.结合文中观点,给本文补充两个有说服力的论据。

示例:

(1)文天祥宁死不降,慷慨就义。

(2)闻一多拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去也不愿屈服。

合作探究

通假字

故患有所不辟也( )

万钟则不辩礼义而受之 ( )

“辟”同“避”,躲避

“辩”同“辨”,辨别

所识穷乏者得我与( )

“得”同“德”,感恩、感激;

“与”同“欤”,语气词

乡为身死而不受( )

“乡”同“向”,先前、从前

合作探究

古今异义

则凡可以得生者何不用也

非独贤者有是心也

一豆羹

万钟于我何加焉

万钟则不辩礼义而受之

古义:能够用来。今义:表示可能或能够;表示许可。

古义:代词,这。今义:动词,表示答应的词。

古义:盛食物的一种容器。 今义:豆类植物。

古义:益处,好处。 今义:增加。

古义:古代的一种量器。今义:计时的器具或中空的响器。

合作探究

呼尔而与之( )

为宫室之美( )

代词,他

助词,的

一词多义

今为宫室之美为之( )

由是则可以辟患而有不为也( )

乡为身死而不受( )

动词,接受

动词,做

介词,为了

为

之

所欲有甚于生者( )

万钟于我何加焉( )

介词,对

介词,表示比较

于

合作探究

一词多义

呼尔而与之( )

由是则生而有不用也( )

连词,表修饰

连词,表转折,却

故不为苟得也( )

所识穷乏者得我与( )

动词,取得

得

而

同“德”,感恩、感激;

所识穷乏者得我与( )

呼尔而与之( )

语气词,同“欤”

动词,给

与

合作探究

所识穷乏者得我与

词类活用

同“德”,名词,恩惠。在这里用作动词,感恩、感激。

合作探究

1.省略句

文言句式

2.判断句

乡为身死而不受

【省略句,应为“(我)乡为(礼义)身死而不受(施舍)”】

鱼,我所欲也

【判断句,“……也”表判断】

合作探究

概括主题

本文以“鱼”和“熊掌”为喻,论证了“舍生取义”的观点,赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人,斥责了那些苟且偷生、见利忘义的人,告诫人们要辨别义和利,不要失去“本心”。

课堂小结

学后感悟

感悟①:

做人不应该苟且偷生,假如要背信弃义地过完长久的一生,那还不如舍弃生命的长久,选择道义,光明正大地、充实地度过短暂的一生。一个人如果没有了道义,为了求生而不择手段,那这种人就算活着也没有什么意义。

感悟②:

人格、价值、权势三者之间没有绝对的关系。我们无论处在什么阶层,有什么地位,都要有羞恶之心,都要坚守做人的尊严。唯有如此,我们才能得到他人的尊重。

课堂小结

?议论严密,层层深入。

文章围绕“舍生取义”的中心论点,从正面论述生死与“义”的关系,指出舍生取义是人的本心;从反面论述见利忘义是丧失人的本心,从而再次重申文章的论点。结构严谨,层层深入。

写作特色

?善用比喻、对比,论辩力强。

文章开篇以“鱼”和“熊掌”设喻,引出中心论点;第2段以“行道之人弗受”“乞人不屑”比喻守义不辱,形象生动。第1段通过正反对比阐述了“义”重于“生”的道理,从反面假设推理,又从正面用事实说明人能不贪生,不避患;第2段举例论证,以正反两个事例进行对比,说明人们对待利欲引诱的不同态度,批判了为追逐个人名利而丧失羞恶之心的人,重申中心论点。

写作特色

鱼我所欲也

提出论点

道理论证

举例论证

舍鱼而取熊掌

舍生而取义

甚于生者,不为苟得

甚于死者,患不辟也

莫甚于生,何不用也

莫甚于死,何不为也

正面论证,嗟来之食

反面论证,万钟俸禄

比喻论证

由因推果

假设推理

正反对比

舍生取义

板书设计

(1)故患有所不辟也。

(2)万钟则不辩礼义而受之。

(3)乡为身死而不受。

“辟”同“避”,躲避

“辩”同“辨”,辨别

“乡”同“向”,先前、从前

课堂检测

1.指出下列句子中的通假字。

(1)死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也

(2)如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也

课堂检测

2.用“/”给下列句子划分朗读停顿。

(1)如使人之所欲莫甚于生 (2)非独贤者有是心也

(3)贤者能勿丧耳

副词,没有

代词,这种

副词,不

课堂检测

3.解释下列句子中划线的词语。

课堂检测

(1)文中表明中心论点的句子是:

(2)文中以“鱼”与“熊掌”设喻引出中心论点的句子是:

(3)文中强调人人都有向善之心的句子是:

(4)文章结尾“此之谓失其本心”照应开头的哪句话?

4.阅读课文,回答问题。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

恻隐之心,人皆有之

公都子曰:“告子曰:‘性无善无不善也。’或曰:‘性可以为善,可以为不善;是故文武兴,则民好善;幽厉兴,则民好暴。’或曰:‘有性善,有性不善;是故以尧为君而有象,以瞽瞍为父而有舜;以纣为兄之子,且以为君,而有微子启、王子比干。’今曰‘性善’,然则彼皆非与?”

课堂检测

5.阅读下文,回答问题。

课堂检测

孟子曰:“乃若其情,则可以为善矣,乃所谓善也。若夫为不善,非才之罪也。恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智,非由外铄我也,我固有之也,弗思耳矣。故曰:‘求则得之,舍则失之。’或相倍蓰而无算者,不能尽其才者也。《诗》曰:‘天生蒸民,有物有则。民之秉彝,好是懿德。’孔子曰:‘为此诗者,其知道乎!故有物必有则,民之秉彝也,故好是懿德。’”

(选自《孟子·告子章句上》)

①是故文武兴,则民好善。( )

②幽厉兴,则民好暴。( )

所以

喜欢,爱好

课堂检测

⑴解释下列句子中划线的词。

(2)将文中画线的句子翻译为现代汉语。

或相倍蓰而无算者,不能尽其才者也。

有人(同别人比)相差一倍、五倍甚至无数倍,这是不能充分表现他的天性的缘故。

拓展阅读

课堂检测

甲

子曰:“贤哉回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉回也!”

子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”(《论语》)

景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”孟子曰:“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”(《孟子》)

(中考真题)阅读两组文言选段,完成各题。

课堂检测

乙

我子迁于蔡三岁,吴伐陈。楚救陈,军于城父。闻孔子在陈、蔡之间,楚使人聘孔子。孔子将往拜礼①,陈、蔡大夫谋曰:“孔子贤者,所刺讥皆中诸侯之疾②.今者久留陈、蔡之间,诸大夫所设行③皆非仲尼之意。今楚,大国也,来聘孔子。孔子用于楚,则陈、蔡用事④大夫危矣。”于是乃相与发徒役⑤围孔子于野。不得行,绝粮。从者病,莫能兴。孔子讲诵弦歌不衰。子路慍见曰:“君子亦有穷⑥乎?”孔子曰:“君子固穷,小人穷斯滥⑦矣。”

(《史记?孔子世家》)

曾子曰:“士,不可以不弘毅,任重而道远。仁以为已任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?(《论语?泰伯》)

孟子曰:“君子所以异于人者,以其存心也。君子以仁存心,以礼存心。仁者爱人,有礼者敬人。爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。(《孟子?离娄》)

【注释】①拜礼:拜见并接受聘礼。②中诸侯之疾:切中诸侯的弊病。③所设行:措施和作为。④用事:当政,掌权。⑤徒役:服劳役的人。⑥穷;走投无路、困厄。⑦滥:不加节制,乱来。

课堂检测

课堂检测

①曲肱而枕之

②威武不能屈

③军于城父

④士不可以不弘毅

⑤所刺讥皆中诸侯之疾

(1)解释下列加粗的词语。

手臂自肘到腕的部分。

使…屈服。

驻军、驻扎。

弘,广大。毅,强毅。

批评、指责。

①不义而富且贵,于我如浮云。

②仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?

课堂检测

(2)用现代汉语写出下列两个句子的意思。

①不正当的手段得来的富贵,我把它看作天上的浮云。

②把实现仁作为自己的责任,难道还不重大吗?奋斗终身,死而后已,难道路程还不遥远吗?

(3)在陈蔡被围,弟子们饿得站不起来,孔子为什么还不停地讲学、诵读、弹琴、歌唱?请结合甲乙两部分材料加以综合分析。

课堂检测

孔子在弟子们饿得站不起来,还不停地讲学、诵读、弹琴、歌唱,很好地阐释了“贫贱不能移”的大丈夫气节,而孔子临危不忘义,处惊而不变,用自己的行为为他所倡导的士节写下了形象的注解。

课堂检测

A.孔子称赞颜回贫贱不能移的精神,表明了一个具有普遍意义的道理,即人为了自己的理想,就要不断追求,即使生活清苦困顿也要能自得其乐。

B.孟子认为符合仁、礼、义的策略才是“正道”,所以公孙衍、张仪之流不是大丈夫。

C.在几段选文中,对“贤者、士、仁者、君子”这几种人的道德要求是趋向于一致的。

D.选文中“安居、小人、存心”三个词的意思与现代汉语中我们最常用的意思相同。

(4)对甲、乙两组文言的理解和分析,不正确的一项是( )

D

1.富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

2.老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。

3.生于忧患,死于安乐。

4.得道者多助,失道者寡助。

5.故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤。

6.志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。

孟子的名言

拓展探究

历史上“舍生取义”的人物

①文天祥:南宋杰出的民族英雄和爱国诗人,遭元军袭击,兵败被俘。文天祥面对元统治者的软硬兼施、恩威并用,毫不动摇,誓死不降。文天祥曾写《过零丁洋》以明志:“辛苦遭逢起一经,干戈廖落四周星。山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”

拓展探究

② 夏明翰:1928年 ,夏明翰由于叛徒的出卖,不幸在武汉被敌人逮捕。押送到刑场时,当敌执行官问夏明翰还有什么话要说时,他大声说:“有,给我拿纸笔来!”于是,夏明翰写下了一首气壮山河的就义诗:“砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人!”为了中国人民的革命事业,夏明翰悲壮地牺牲了,时年仅28岁。

拓展探究

孟子善于运用日常生活中的事例进行类比说明,使抽象的道理变得浅显易懂。学习这种方法,写一段话,说明一个道理。

示例: 知足常乐

溪流知道满足,一路上才留下潺潺的欢歌;鸟儿知道满足,才能够在天空中自由翱翔;花儿知道满足,才能在阳光下绽放出多彩的笑脸。

课下作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读