等比数列的前n项和(第一课时)说课稿

文档属性

| 名称 | 等比数列的前n项和(第一课时)说课稿 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 42.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教新课标A版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2011-12-03 11:40:32 | ||

图片预览

文档简介

§2.5.1 等比数列的前n项和

(第一课时)

一、教材分析

1.地位与作用分析

《等比数列的前n项和》是高中数学人教A版必修五第二章第五节的内容,是数列这一章的重要内容,也是高考中每年必考的知识点,主要考查数列的概念、基本运算以及数列的综合应用问题,题量一般为一个大题和一个小题。而本节内容不仅在现实生活中有着广泛的实际应用,如储蓄、分期付款的有关计算等等,而且公式推导过程中所蕴涵的类比、化归、分类讨论、整体变换和方程等思想方法都是学生今后学习和工作中必备的数学素养。

2.课时安排

等比数列的前n项和可安排两课时:

第一课时重在研究前n项和公式的推导方法及公式的初步运用;

第二课时重在例题精析和巩固公式。

3.教学重点、难点分析

重点:公式的推导、公式的特点和公式的运用;

难点:公式的推导方法及公式运用

二、教法分析

1、学情分析

有利因素:学生已经学习了等差数列的通项公式,前n项和公式,以及等比数列的定义、通项公式等知识 , 学生很容易把本节内容与等差数列前n项和从公式的形成、特点等方面进行类比.

不利因素:本节公式的推导与等差数列前n项和公式的推导有着本质的不同,这对学生的思维定势是一个突破,另外,学生往往容易对于q=1这一特殊情况忽视,尤其是在使用的过程中容易出错.

2、教学方法及具体措施

本节课宜采用讲解练习相结合,交流讨论互穿插的活动形式,以学生为主体,教师创设和谐、愉悦的环境及辅以适当的引导,分组小讨论的形式激活学习气氛,配直观完整的板书设计来突出本节教材的重难点。

三、目标分析

根据教材结构与内容分析,考虑到学生已有的认知结构心理特征,我制定了如下的教学目标:

1.知识目标:

理解并掌握等比数列前n项和公式的推导过程、公式的特点,在此基础上能初步应用公式解决与之有关的问题.

2.能力目标

通过对公式推导方法的探索与发现,向学生渗透特殊到一般、类比与转化、分类讨论等数学思想,培养学生观察、比较、抽象、概括等逻辑思维。

3.情感目标

通过对公式的探索,激发学生的求知欲,鼓励学生大胆尝试、勇于探索让学生充分感受到发现问题和解决问题带来的愉悦,培养学生的数学创新意识,从中获得成功的体验,并能够在和谐的生生、师生的共同活动中感受学习的乐趣。

四、过程分析

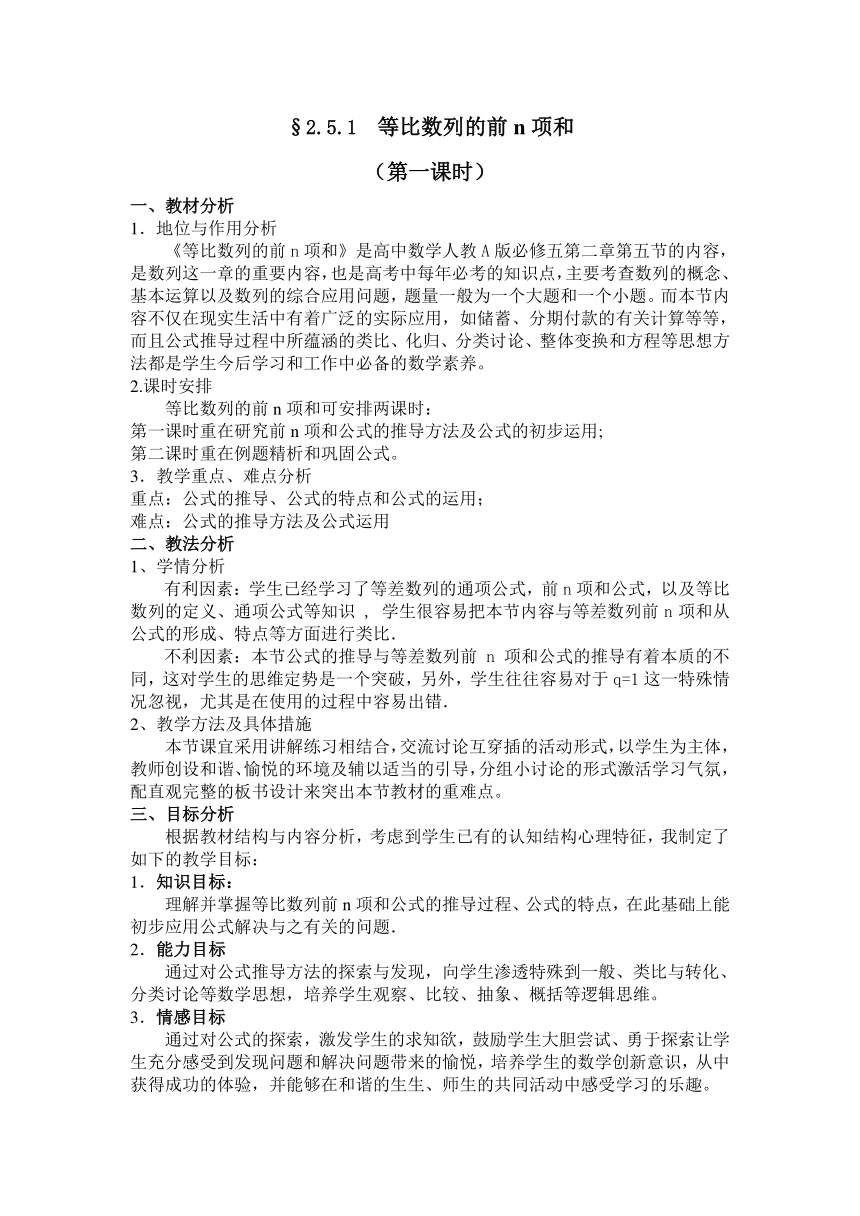

教学流程简图:

(15分钟) (10分钟) (10分钟) (5分钟)

具体教学过程如下:

(一)创设情境,解决问题

1.创设情境,提出问题

故事引入:印度国王奖励国际象棋发明家的故事:

在古印度,有个名叫西萨的人,发明了国际象棋,当时的印度国王大为赞赏,对他说:我可以满足你的任何要求.西萨说:请给我棋盘的64个方格上,第一格放1粒小麦,第二格放2粒,第三格放4粒,往后每一格里放的麦粒数都是前一格的两倍,直至第64格.国王觉得这个要求不高,就欣然同意了。于是呢就令宫廷数学家计算麦粒总数,结果出来后,国外大吃一惊,这是为什么呢?

[设计意图:

设计这个情境目的是在引入课题的同时激发学生的兴趣,调动学生学习的积极性.故事内容紧扣本节课的主题与重点.]

设问:同学们,你们知道发明家要的究竟是多少小麦吗?

引导学生写出麦粒总数为

…=

[设计意图:

繁难的情境激起了学生的求知欲,引导学生急于寻求解决问题的新方法,为后面的推理埋下伏笔. ]

2.类比联想,探究问题

探讨: 发明者要求的麦粒总数是:

S64=1+2+22+23+···+263 ①

上式有何特点?如何求出S64呢?

学生不难发现这是一个关于等比数列求前n项和的问题。

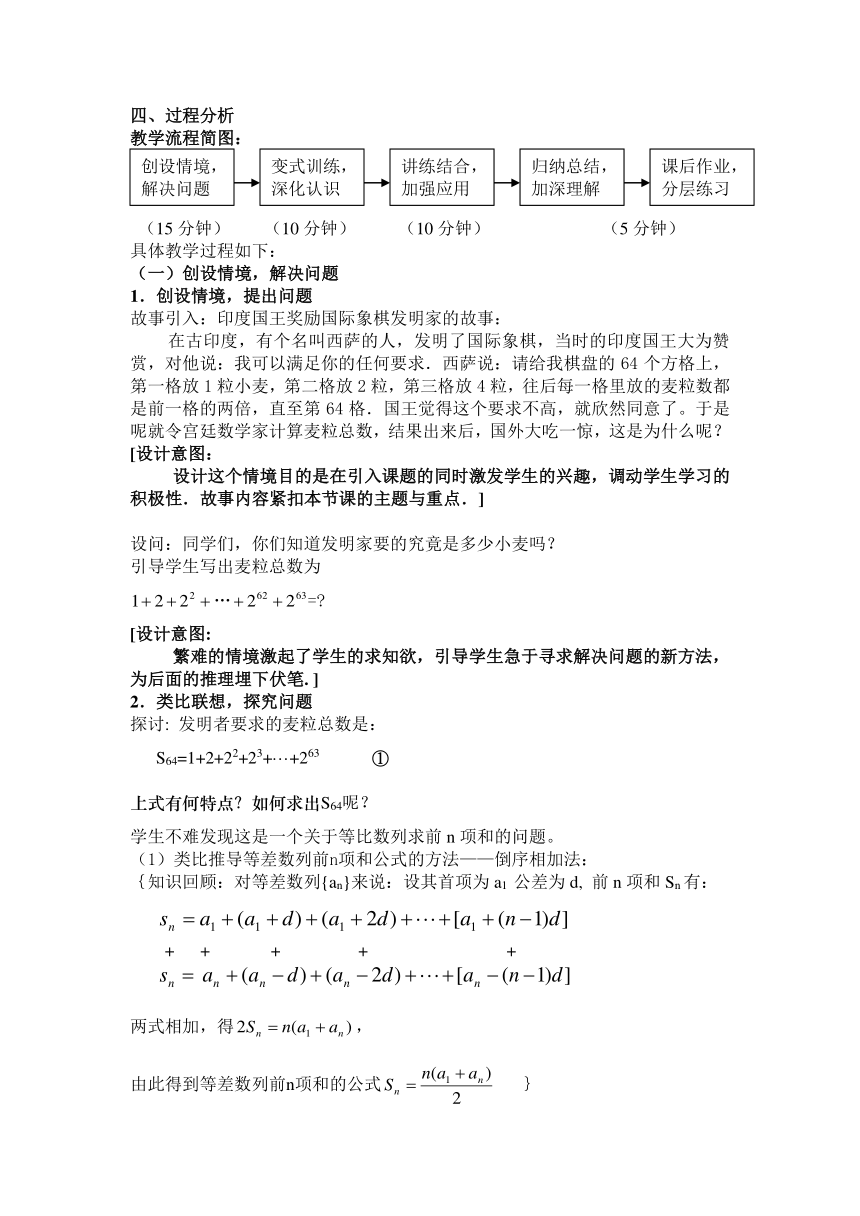

(1)类比推导等差数列前n项和公式的方法——倒序相加法:

{知识回顾:对等差数列{an}来说:设其首项为a1 公差为d, 前n项和Sn有:

+ + + + +

两式相加,得,

由此得到等差数列前n项和的公式 }

其实推导过程本质上是根据等差数列的定义,公差为这一特性出发,抓住倒序后两式中上下对应项的和均为这个特点,构造相同项,进而化繁为简,推出公式。

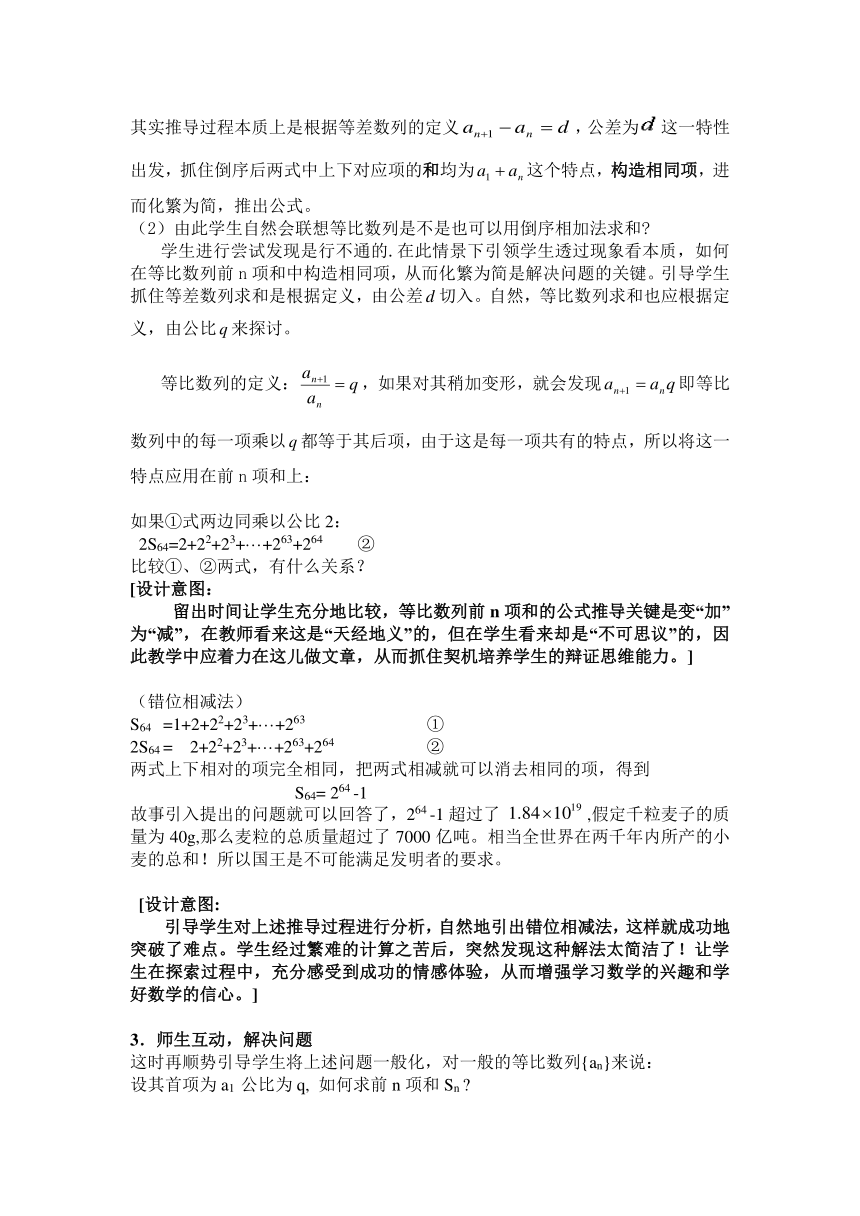

(2)由此学生自然会联想等比数列是不是也可以用倒序相加法求和

学生进行尝试发现是行不通的.在此情景下引领学生透过现象看本质,如何在等比数列前n项和中构造相同项,从而化繁为简是解决问题的关键。引导学生抓住等差数列求和是根据定义,由公差切入。自然,等比数列求和也应根据定义,由公比来探讨。

等比数列的定义:,如果对其稍加变形,就会发现即等比数列中的每一项乘以都等于其后项,由于这是每一项共有的特点,所以将这一特点应用在前n项和上:

如果①式两边同乘以公比2:

2S64=2+22+23+···+263+264 ②

比较①、②两式,有什么关系?

[设计意图:

留出时间让学生充分地比较,等比数列前n项和的公式推导关键是变“加”为“减”,在教师看来这是“天经地义”的,但在学生看来却是“不可思议”的,因此教学中应着力在这儿做文章,从而抓住契机培养学生的辩证思维能力。]

(错位相减法)

S64 =1+2+22+23+···+263 ①

2S64 = 2+22+23+···+263+264 ②

两式上下相对的项完全相同,把两式相减就可以消去相同的项,得到

S64= 264 -1

故事引入提出的问题就可以回答了,264 -1超过了 ,假定千粒麦子的质量为40g,那么麦粒的总质量超过了7000亿吨。相当全世界在两千年内所产的小麦的总和!所以国王是不可能满足发明者的要求。

[设计意图:

引导学生对上述推导过程进行分析,自然地引出错位相减法,这样就成功地突破了难点。学生经过繁难的计算之苦后,突然发现这种解法太简洁了!让学生在探索过程中,充分感受到成功的情感体验,从而增强学习数学的兴趣和学好数学的信心。]

3.师生互动,解决问题

这时再顺势引导学生将上述问题一般化,对一般的等比数列{an}来说:

设其首项为a1 公比为q, 如何求前n项和Sn

①

②

[设计意图:

通过如上分析,学生也体会到:这两种数列求和公式的推导方法,从数学思想上来讲是一致的,将不同项转化为相同项,从而将不易求转化为易求,只是具体的处理形式略有差异。正是由于这些异同,学生数学思维深刻性、广阔性等品质就得到了提高,思维能力得到了锻炼。]

探讨1:由①-②得(1-q)Sn= a1 - a1 qn 得Sn=对不对?

当q=1时,公式是否成立?(这里引导学生对 q的取值进行分类讨论,得出公式 ,同时为后面的例题教学打下基础.)

探讨2:结合等比数列的通项公式an=a1qn-1,如何把Sn用a1、q、an表示出来?

(引导学生得出公式的另一形式: )

[设计意图:

通过反问精讲,一方面使学生加深对知识的认识,完善知识结构,另一方面使学生由简单地模仿和接受,变为对知识的主动认识,从而进一步提高分析、类比和综合的能力。]

最后师生共同归纳公式特征:

(1)等比数列求和时,应考虑 与 两种情况。

(2)等比数列通项公式结合前n项和公式涉及五个量,,

五个量中“知三求二”(方程思想)。

(二)变式训练,深化认识

变式练习:

[设计意图:

采用变式教学题组,深化学生对公式的认识和理解,通过“直接套用公式——变式运用公式——研究公式特点”这三个层次的问题解决,促进学生新的数学认知结构的形成.通过以上形式,让全体学生都参与教学,培养学生的参与意识和竞争意识.]

(三)讲练结合,加强应用

例2:已知等比数列的前五项和是S5 =242,公比是q=3,求它的首项a1。

[设计意图:

解题时,以学生分析为主,教师适时给予点拨,该题着重强调“知三求二” 的公式运用,主要培养学生对含有参数的问题进行分类讨论的数学思想。]

巩固练习:(1)已知等比数列中,,,求。

(2)已知等比数列中,,,,求。

[设计意图:

为了深化公式本质,渗透方程思想。进一步加强训练,提高学生灵活运用公式的能力。]

(四)归纳总结,加深理解

提问学生,试着让学生总结本节课所学内容,老师适当补充,对表现好的同学及时给予表扬和鼓励,从而发挥学生的主体作用,有利于学生巩固所学知识,也能培养学生的归纳和概括能力。

本节课的小结从以下几个方面进行:

(1) 等比数列的前n项和公式及公式运用中应注意的事项

(2) 公式的推导方法——错位相减法

(五)课后作业,分层练习

基础题(必做):

课本 P61 习题2.5 A组 第1、4题。

思考题(选做):

求和: x + 2x2 + 3x3 + …+ nxn

[设计意图:

注意分层教学和因材施教,我从两个方面布置作业:基础题,加强公式的巩固;思考题,使学有余力的学生拥有思考的空间。]

(六)板书设计,突出重点

§2.5.1 等比数列的前n项和 等比数列前n项和: (错位相减法) 例题 练习

五、评价分析

根据高二学生的心理特点、教材内容的设置、并遵循因材施教原则和启发性教学思想,本节课的教学策略与方法我采用 “案例—公式—应用”,案例为浅层次要求,激发学生的求知欲。 公式为中层次要求,由浅入深,重难点集中在推导讲解,便于突破。应用为综合要求,多角度、多情境中消化巩固所学,反馈验证本节教学目标的落实。

在这三步教学中,以启发性强的小设问层层推导,辅之以学生的分组小讨论并充分运用直观完整的板书,从而改变教师讲、学生听的填鸭式教学模式,充分体现学生是主体,教师教学服务于学生的思路,而且学生通过“案例—公式—应用”,由浅入深,由感性到理性,由直观到抽象,不仅加深了学生理解巩固与应用,也培养了学生的思维能力。

课后作业,分层练习

归纳总结,加深理解

讲练结合,加强应用

变式训练,深化认识

创设情境,解决问题

(第一课时)

一、教材分析

1.地位与作用分析

《等比数列的前n项和》是高中数学人教A版必修五第二章第五节的内容,是数列这一章的重要内容,也是高考中每年必考的知识点,主要考查数列的概念、基本运算以及数列的综合应用问题,题量一般为一个大题和一个小题。而本节内容不仅在现实生活中有着广泛的实际应用,如储蓄、分期付款的有关计算等等,而且公式推导过程中所蕴涵的类比、化归、分类讨论、整体变换和方程等思想方法都是学生今后学习和工作中必备的数学素养。

2.课时安排

等比数列的前n项和可安排两课时:

第一课时重在研究前n项和公式的推导方法及公式的初步运用;

第二课时重在例题精析和巩固公式。

3.教学重点、难点分析

重点:公式的推导、公式的特点和公式的运用;

难点:公式的推导方法及公式运用

二、教法分析

1、学情分析

有利因素:学生已经学习了等差数列的通项公式,前n项和公式,以及等比数列的定义、通项公式等知识 , 学生很容易把本节内容与等差数列前n项和从公式的形成、特点等方面进行类比.

不利因素:本节公式的推导与等差数列前n项和公式的推导有着本质的不同,这对学生的思维定势是一个突破,另外,学生往往容易对于q=1这一特殊情况忽视,尤其是在使用的过程中容易出错.

2、教学方法及具体措施

本节课宜采用讲解练习相结合,交流讨论互穿插的活动形式,以学生为主体,教师创设和谐、愉悦的环境及辅以适当的引导,分组小讨论的形式激活学习气氛,配直观完整的板书设计来突出本节教材的重难点。

三、目标分析

根据教材结构与内容分析,考虑到学生已有的认知结构心理特征,我制定了如下的教学目标:

1.知识目标:

理解并掌握等比数列前n项和公式的推导过程、公式的特点,在此基础上能初步应用公式解决与之有关的问题.

2.能力目标

通过对公式推导方法的探索与发现,向学生渗透特殊到一般、类比与转化、分类讨论等数学思想,培养学生观察、比较、抽象、概括等逻辑思维。

3.情感目标

通过对公式的探索,激发学生的求知欲,鼓励学生大胆尝试、勇于探索让学生充分感受到发现问题和解决问题带来的愉悦,培养学生的数学创新意识,从中获得成功的体验,并能够在和谐的生生、师生的共同活动中感受学习的乐趣。

四、过程分析

教学流程简图:

(15分钟) (10分钟) (10分钟) (5分钟)

具体教学过程如下:

(一)创设情境,解决问题

1.创设情境,提出问题

故事引入:印度国王奖励国际象棋发明家的故事:

在古印度,有个名叫西萨的人,发明了国际象棋,当时的印度国王大为赞赏,对他说:我可以满足你的任何要求.西萨说:请给我棋盘的64个方格上,第一格放1粒小麦,第二格放2粒,第三格放4粒,往后每一格里放的麦粒数都是前一格的两倍,直至第64格.国王觉得这个要求不高,就欣然同意了。于是呢就令宫廷数学家计算麦粒总数,结果出来后,国外大吃一惊,这是为什么呢?

[设计意图:

设计这个情境目的是在引入课题的同时激发学生的兴趣,调动学生学习的积极性.故事内容紧扣本节课的主题与重点.]

设问:同学们,你们知道发明家要的究竟是多少小麦吗?

引导学生写出麦粒总数为

…=

[设计意图:

繁难的情境激起了学生的求知欲,引导学生急于寻求解决问题的新方法,为后面的推理埋下伏笔. ]

2.类比联想,探究问题

探讨: 发明者要求的麦粒总数是:

S64=1+2+22+23+···+263 ①

上式有何特点?如何求出S64呢?

学生不难发现这是一个关于等比数列求前n项和的问题。

(1)类比推导等差数列前n项和公式的方法——倒序相加法:

{知识回顾:对等差数列{an}来说:设其首项为a1 公差为d, 前n项和Sn有:

+ + + + +

两式相加,得,

由此得到等差数列前n项和的公式 }

其实推导过程本质上是根据等差数列的定义,公差为这一特性出发,抓住倒序后两式中上下对应项的和均为这个特点,构造相同项,进而化繁为简,推出公式。

(2)由此学生自然会联想等比数列是不是也可以用倒序相加法求和

学生进行尝试发现是行不通的.在此情景下引领学生透过现象看本质,如何在等比数列前n项和中构造相同项,从而化繁为简是解决问题的关键。引导学生抓住等差数列求和是根据定义,由公差切入。自然,等比数列求和也应根据定义,由公比来探讨。

等比数列的定义:,如果对其稍加变形,就会发现即等比数列中的每一项乘以都等于其后项,由于这是每一项共有的特点,所以将这一特点应用在前n项和上:

如果①式两边同乘以公比2:

2S64=2+22+23+···+263+264 ②

比较①、②两式,有什么关系?

[设计意图:

留出时间让学生充分地比较,等比数列前n项和的公式推导关键是变“加”为“减”,在教师看来这是“天经地义”的,但在学生看来却是“不可思议”的,因此教学中应着力在这儿做文章,从而抓住契机培养学生的辩证思维能力。]

(错位相减法)

S64 =1+2+22+23+···+263 ①

2S64 = 2+22+23+···+263+264 ②

两式上下相对的项完全相同,把两式相减就可以消去相同的项,得到

S64= 264 -1

故事引入提出的问题就可以回答了,264 -1超过了 ,假定千粒麦子的质量为40g,那么麦粒的总质量超过了7000亿吨。相当全世界在两千年内所产的小麦的总和!所以国王是不可能满足发明者的要求。

[设计意图:

引导学生对上述推导过程进行分析,自然地引出错位相减法,这样就成功地突破了难点。学生经过繁难的计算之苦后,突然发现这种解法太简洁了!让学生在探索过程中,充分感受到成功的情感体验,从而增强学习数学的兴趣和学好数学的信心。]

3.师生互动,解决问题

这时再顺势引导学生将上述问题一般化,对一般的等比数列{an}来说:

设其首项为a1 公比为q, 如何求前n项和Sn

①

②

[设计意图:

通过如上分析,学生也体会到:这两种数列求和公式的推导方法,从数学思想上来讲是一致的,将不同项转化为相同项,从而将不易求转化为易求,只是具体的处理形式略有差异。正是由于这些异同,学生数学思维深刻性、广阔性等品质就得到了提高,思维能力得到了锻炼。]

探讨1:由①-②得(1-q)Sn= a1 - a1 qn 得Sn=对不对?

当q=1时,公式是否成立?(这里引导学生对 q的取值进行分类讨论,得出公式 ,同时为后面的例题教学打下基础.)

探讨2:结合等比数列的通项公式an=a1qn-1,如何把Sn用a1、q、an表示出来?

(引导学生得出公式的另一形式: )

[设计意图:

通过反问精讲,一方面使学生加深对知识的认识,完善知识结构,另一方面使学生由简单地模仿和接受,变为对知识的主动认识,从而进一步提高分析、类比和综合的能力。]

最后师生共同归纳公式特征:

(1)等比数列求和时,应考虑 与 两种情况。

(2)等比数列通项公式结合前n项和公式涉及五个量,,

五个量中“知三求二”(方程思想)。

(二)变式训练,深化认识

变式练习:

[设计意图:

采用变式教学题组,深化学生对公式的认识和理解,通过“直接套用公式——变式运用公式——研究公式特点”这三个层次的问题解决,促进学生新的数学认知结构的形成.通过以上形式,让全体学生都参与教学,培养学生的参与意识和竞争意识.]

(三)讲练结合,加强应用

例2:已知等比数列的前五项和是S5 =242,公比是q=3,求它的首项a1。

[设计意图:

解题时,以学生分析为主,教师适时给予点拨,该题着重强调“知三求二” 的公式运用,主要培养学生对含有参数的问题进行分类讨论的数学思想。]

巩固练习:(1)已知等比数列中,,,求。

(2)已知等比数列中,,,,求。

[设计意图:

为了深化公式本质,渗透方程思想。进一步加强训练,提高学生灵活运用公式的能力。]

(四)归纳总结,加深理解

提问学生,试着让学生总结本节课所学内容,老师适当补充,对表现好的同学及时给予表扬和鼓励,从而发挥学生的主体作用,有利于学生巩固所学知识,也能培养学生的归纳和概括能力。

本节课的小结从以下几个方面进行:

(1) 等比数列的前n项和公式及公式运用中应注意的事项

(2) 公式的推导方法——错位相减法

(五)课后作业,分层练习

基础题(必做):

课本 P61 习题2.5 A组 第1、4题。

思考题(选做):

求和: x + 2x2 + 3x3 + …+ nxn

[设计意图:

注意分层教学和因材施教,我从两个方面布置作业:基础题,加强公式的巩固;思考题,使学有余力的学生拥有思考的空间。]

(六)板书设计,突出重点

§2.5.1 等比数列的前n项和 等比数列前n项和: (错位相减法) 例题 练习

五、评价分析

根据高二学生的心理特点、教材内容的设置、并遵循因材施教原则和启发性教学思想,本节课的教学策略与方法我采用 “案例—公式—应用”,案例为浅层次要求,激发学生的求知欲。 公式为中层次要求,由浅入深,重难点集中在推导讲解,便于突破。应用为综合要求,多角度、多情境中消化巩固所学,反馈验证本节教学目标的落实。

在这三步教学中,以启发性强的小设问层层推导,辅之以学生的分组小讨论并充分运用直观完整的板书,从而改变教师讲、学生听的填鸭式教学模式,充分体现学生是主体,教师教学服务于学生的思路,而且学生通过“案例—公式—应用”,由浅入深,由感性到理性,由直观到抽象,不仅加深了学生理解巩固与应用,也培养了学生的思维能力。

课后作业,分层练习

归纳总结,加深理解

讲练结合,加强应用

变式训练,深化认识

创设情境,解决问题