专题五 民族关系和国家统一 讲义-2021年中考历史 二轮复习

文档属性

| 名称 | 专题五 民族关系和国家统一 讲义-2021年中考历史 二轮复习 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 94.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-01-21 12:11:21 | ||

图片预览

文档简介

专题五 民族关系和国家统一

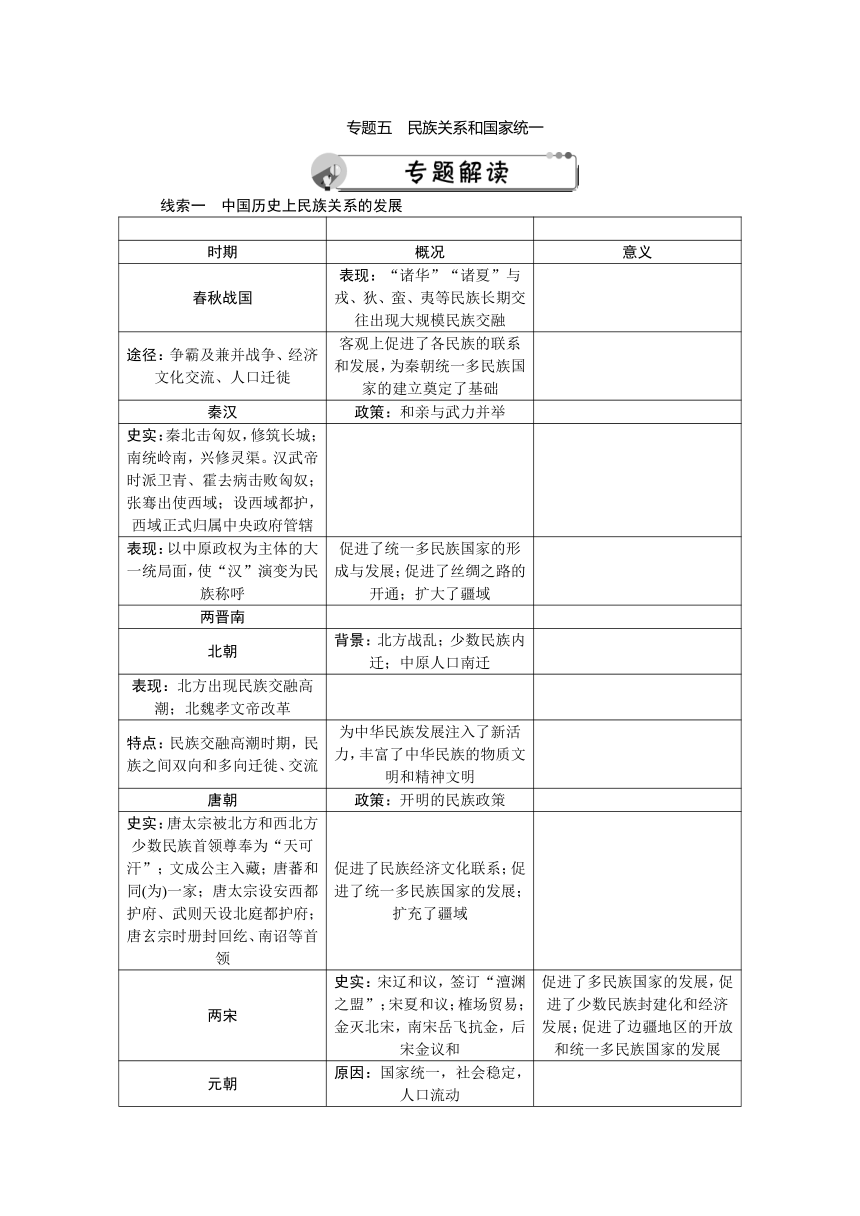

线索一 中国历史上民族关系的发展

时期 概况 意义

春秋战国 表现:“诸华”“诸夏”与戎、狄、蛮、夷等民族长期交往出现大规模民族交融

途径:争霸及兼并战争、经济文化交流、人口迁徙 客观上促进了各民族的联系和发展,为秦朝统一多民族国家的建立奠定了基础

秦汉 政策:和亲与武力并举

史实:秦北击匈奴,修筑长城;南统岭南,兴修灵渠。汉武帝时派卫青、霍去病击败匈奴;张骞出使西域;设西域都护,西域正式归属中央政府管辖

表现:以中原政权为主体的大一统局面,使“汉”演变为民族称呼 促进了统一多民族国家的形成与发展;促进了丝绸之路的开通;扩大了疆域

两晋南

北朝 背景:北方战乱;少数民族内迁;中原人口南迁

表现:北方出现民族交融高潮;北魏孝文帝改革

特点:民族交融高潮时期,民族之间双向和多向迁徙、交流 为中华民族发展注入了新活力,丰富了中华民族的物质文明和精神文明

唐朝 政策:开明的民族政策

史实:唐太宗被北方和西北方少数民族首领尊奉为“天可汗”;文成公主入藏;唐蕃和同(为)一家;唐太宗设安西都护府、武则天设北庭都护府;唐玄宗时册封回纥、南诏等首领 促进了民族经济文化联系;促进了统一多民族国家的发展;扩充了疆域

两宋 史实:宋辽和议,签订“澶渊之盟”;宋夏和议;榷场贸易;金灭北宋,南宋岳飞抗金,后宋金议和 促进了多民族国家的发展,促进了少数民族封建化和经济发展;促进了边疆地区的开放和统一多民族国家的发展

元朝 原因:国家统一,社会稳定,人口流动

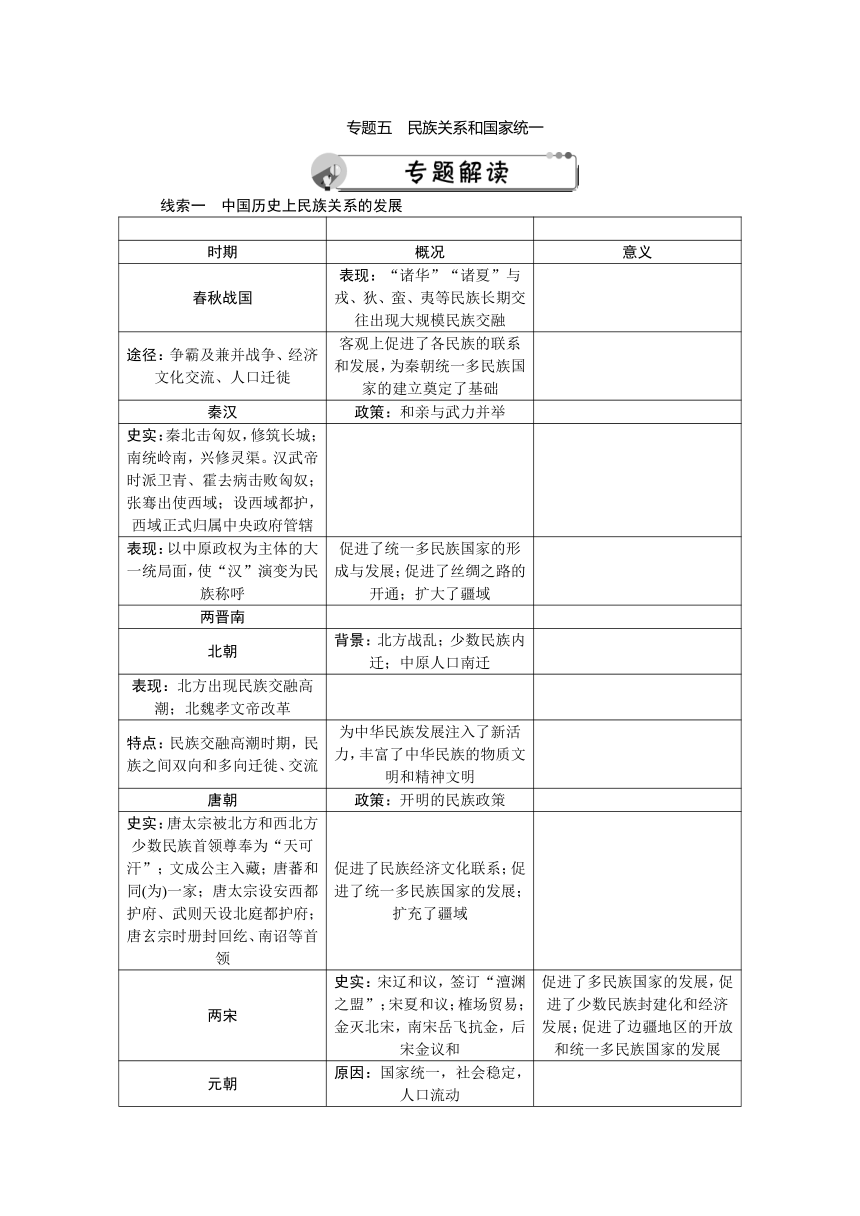

表现:形成新民族——回族;民族差异缩小;西藏成为中央政府管辖之下的地方行政区域 有利于统一多民族国家的稳定和发展;进一步扩大了疆域

明清 表现:①蒙古:明修长城,防范蒙古贵族南侵。乾隆帝时,土尔扈特部回归祖国;②西藏:顺治帝册封五世达赖,康熙帝册封五世班禅,雍正帝设驻藏大臣,乾隆帝设噶厦,颁布《钦定藏内善后章程》,确立金瓶掣签制度;③西北边疆:康熙帝平定准噶尔部叛乱;乾隆帝平定大、小和卓叛乱,设伊犁将军

特点:刚柔并济、恩威并施,政府直接管理与利用当地民族首领统治相结合;因地制宜处理民族关系 加强了对边疆地区的管辖和开发,进一步巩固了统一的多民族国家

中华人民

共和国成

立后 政策:民族区域自治制度

表现:各民族共同团结奋斗、繁荣发展 对维护民族团结、巩固祖国统一和促进少数民族地区发展具有重大意义,为实现各民族共同繁荣发展奠定了基础

民族交融途径:人口迁徙;战争;少数民族统治者的改革;和亲、会盟、册封政策;行政管辖;边境贸易等。

意义:有利于统一多民族国家的巩固和发展,有利于民族矛盾的缓和;有利于各民族经济文化的交流;丰富了中华文明;有利于中华民族的形成和发展。

认识:我国自古以来就是一个由各族人民共同缔造的统一的多民族国家,各族人民共同推动了祖国历史的发展;统一是中华民族的主流,反映了我国各族人民的根本利益和共同愿望。

线索二 历代中央政府对边疆地区的管辖——新疆、西藏、台湾、香港、澳门是中国领土不可分割的一部分

西北地区 东北地区

秦朝:收复河套地区、设陇西郡和九原郡。

西汉:河西走廊设郡;公元前60年,设西域都护,标志着西域正式归属中央政权。

唐朝:唐太宗设安西都护府,武则天设北庭都护府。

元朝:设北庭都元帅府等机构管理西域的军政事务。

清朝:平定准噶尔叛乱;大、小和卓叛乱,设伊犁将军,管辖包括巴勒喀什池在内的整个新疆地区;左宗棠收复新疆,设新疆行省(1884年)。

现代:1955年,新疆维吾尔自治区成立。 秦朝:设辽东郡、辽西郡。

唐朝:设黑水都督府、渤海都督府。

元朝:设辽阳行省。

清朝:设黑龙江、吉林(宁古塔)、盛京三个将军辖区;康熙时,中方与沙俄发生雅克萨之战,后中俄签订《尼布楚条约》,肯定了黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区都是中国的领土。

西藏地区 台湾

元朝:设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖。中央政府对西藏正式行使行政管辖。

清朝:顺治帝册封“达赖喇嘛”;康熙帝册封“班禅额尔德尼”;1727年设驻藏大臣,监督西藏地方政务,进一步加强了中央政府对西藏的管辖;乾隆帝制定“金瓶掣签”制度。

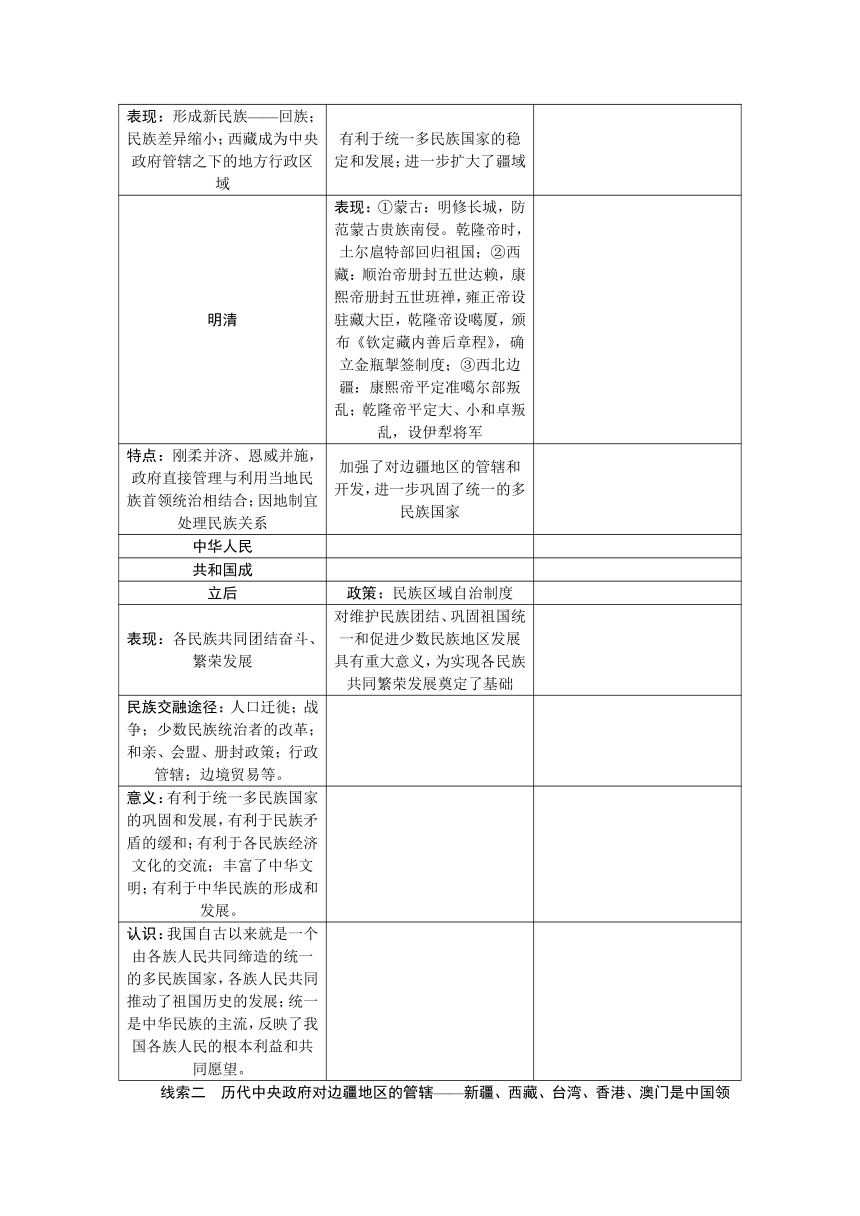

现代:1951年,西藏和平解放;1965年,西藏自治区成立。 元朝:设澎湖巡检司,管辖澎湖和琉球,历史上中央政府首次在台湾地区正式建立行政机构。

明清时期:1662年,郑成功收复台湾;1684年,设台湾府,隶属福建省;1885年,台湾正式建省;1895年,割让台湾全岛及其所有附属各岛屿,澎湖列岛给日本。

近代:1945年,日本投降,台湾回到祖国怀抱;1949年,国民党败退台湾,台湾与祖国大陆再次分离。

现代:20世纪80年代初以来,在“一国两制”伟大构想指导下,海峡两岸交往密切。

南方地区

秦朝:设桂林郡、象郡、南海郡,加强了对珠江流域的管辖。

明朝:葡萄牙人攫取澳门居住权。

清朝:(1)通过1842年中英签订《南京条约》(割让香港岛)、1860年中英签订《北京条约》(割让九龙司地方一区)、1898年中英签订《展拓香港界址专条》(租借深圳湾到大鹏湾的九龙半岛的全部),英国侵占了我国香港地区。(2)1887年葡萄牙政府与清朝政府签订了《中葡会议草约》《中葡和好通商条约》,葡萄牙侵占我国澳门地区。

现代:1997年7月1日,中英两国政府在香港举行交接仪式,香港回归,中华人民共和国香港特别行政区成立;1999年12月20日,中葡两国政府在澳门举行交接仪式,澳门回归,中华人民共和国澳门特别行政区成立。

意义:巩固了国家统一,促进了边疆民族地区的开放与经济发展;维护了各地区的稳定,巩固了国防;加强了边疆地区与内地的联系,促进了统一多民族国家的发展;有利于维护我国国家主权和领土完整;有利于与世界的交流。

线索三 中外历史上的分裂和统一——统一是大势所趋

主要因素 相关史实 影响

国家分裂

统治阶级内部争权夺利 中国:春秋时期晋国的分裂;北魏的分裂等

边疆少数民族势力崛起,中原政权势微 中国:东晋十六国的更替;北宋、辽、西夏的并立;南宋与金的对峙等

外部大国势力的介入 中国:香港、澳门、台湾被列强割占。

世界:朝鲜半岛和德国的分裂

国内外多种因素综合作用 世界:苏联解体长期分裂给社会造成严重的危害,如影响各地区之间的经济文化交流,阻碍社会生产力的发展,导致社会动荡,国弱民穷等;

在分裂时期,共同的社会文化、经济生活和民族心理等使分裂孕育和发展出统一因素

国家完

成统一

政治制度的建立和不断发展完善 中国:中国古代专制中央集权制度对维护国家统一发挥了巨大作用

为实现和维护国家统一而进行战争 中国:秦、西晋、隋、元、明等的统一

世界:美国南北战争

世界格局的演变 世界:联邦德国和民主德国的统一统一有利于推动生产力的发展、民族交融、各地区经济文化的交流和社会进步等;统一是大势所趋,民心所向;分裂行径是逆历史潮流而行

1.中国古代的民族关系呈现什么趋势?带给我们哪些启示?

(1)趋势:在中国古代封建社会,各民族之间有迁徙,有战争,也有和平。但是民族交融、民族团结始终是民族关系发展的主流趋势。

(2)启示:①我国是一个统一的多民族国家,祖国的历史是各民族共同创造。②历史上汉族与少数民族之间时战时和,但和平始终是民族关系的主流,各民族在长期的历史发展过程中,相互学习,相互影响,促进了民族交融与交流,共同开发了祖国。③我们要树立民族平等友好交往的意识,要坚持民族区域自治制度,贯彻落实民族平等、民族团结和各民族共同繁荣的基本原则。

2.民族关系的发展对中国历史进程有何重大影响?

各民族共同缔造了统一的多民族国家,促进了中华民族多元一体格局的形成;共同开拓了中国广阔的疆域;共同推动了社会经济的发展;共同创造了悠久、灿烂的中华文化。

3.从历史发展的角度,对促进中华民族认同感强烈的因素加以阐释。

儒家文化重视和谐与统一, 具有凝聚力;长期统一的中央集权国家具有稳固作用;各民族之间往来频繁,交往密切,血脉相连;传统稳定的小农经济为民族认同提供了便利的条件;共同的语言文字、共同的心理素质、共同的地域等要素。

4.从文化和政治角度,分析中华民族发展为“一个自觉整体”的历史原因。

(1)文化:发端于先秦时期的大一统思想影响深远;中华传统文化具有强大的生命力和延续性。

(2)政治:我国历史上多次出现大一统政权。

5.中国古代封建国家统一的影响有哪些?对边疆地区的管理给你什么启示?

(1)影响:维护了社会的安定;促进了经济的发展,推动了社会生产力的进步;加强了民族交融和各地区间的经济文化交流,促进了统一多民族国家的发展;促进了对外交往的发展,对抵御外来侵略、提升国际地位发挥了重要作用;有利于科技文化的交流。

(2)启示:①我国自古以来就是一个统一的多民族国家,各族人民共同开发了祖国的疆域。②新疆、西藏、台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分。③我们要坚决维护国家统一、民族团结,反对分裂祖国、破坏民族团结的行为。

6.民族团结和国家统一是“中国梦”的重要组成部分,谈谈你对维护国家统一的认识。

(1)国家统一是自古以来的民族共识,是中国仁人志士的政治理想。

(2)国家统一是中华民族最根本的利益,是海内外中华儿女的共同心愿。

(3)国家统一是实现中华民族伟大复兴的前提。

(4)祖国统一是大势所趋,人心所向。

(5)维护祖国统一是每个中国公民应尽的义务。

(6)实行民族团结、民族平等、各民族共同繁荣的民族政策有利于国家统一。

),\s\do5( 5))

线索一 中国历史上民族关系的发展

时期 概况 意义

春秋战国 表现:“诸华”“诸夏”与戎、狄、蛮、夷等民族长期交往出现大规模民族交融

途径:争霸及兼并战争、经济文化交流、人口迁徙 客观上促进了各民族的联系和发展,为秦朝统一多民族国家的建立奠定了基础

秦汉 政策:和亲与武力并举

史实:秦北击匈奴,修筑长城;南统岭南,兴修灵渠。汉武帝时派卫青、霍去病击败匈奴;张骞出使西域;设西域都护,西域正式归属中央政府管辖

表现:以中原政权为主体的大一统局面,使“汉”演变为民族称呼 促进了统一多民族国家的形成与发展;促进了丝绸之路的开通;扩大了疆域

两晋南

北朝 背景:北方战乱;少数民族内迁;中原人口南迁

表现:北方出现民族交融高潮;北魏孝文帝改革

特点:民族交融高潮时期,民族之间双向和多向迁徙、交流 为中华民族发展注入了新活力,丰富了中华民族的物质文明和精神文明

唐朝 政策:开明的民族政策

史实:唐太宗被北方和西北方少数民族首领尊奉为“天可汗”;文成公主入藏;唐蕃和同(为)一家;唐太宗设安西都护府、武则天设北庭都护府;唐玄宗时册封回纥、南诏等首领 促进了民族经济文化联系;促进了统一多民族国家的发展;扩充了疆域

两宋 史实:宋辽和议,签订“澶渊之盟”;宋夏和议;榷场贸易;金灭北宋,南宋岳飞抗金,后宋金议和 促进了多民族国家的发展,促进了少数民族封建化和经济发展;促进了边疆地区的开放和统一多民族国家的发展

元朝 原因:国家统一,社会稳定,人口流动

表现:形成新民族——回族;民族差异缩小;西藏成为中央政府管辖之下的地方行政区域 有利于统一多民族国家的稳定和发展;进一步扩大了疆域

明清 表现:①蒙古:明修长城,防范蒙古贵族南侵。乾隆帝时,土尔扈特部回归祖国;②西藏:顺治帝册封五世达赖,康熙帝册封五世班禅,雍正帝设驻藏大臣,乾隆帝设噶厦,颁布《钦定藏内善后章程》,确立金瓶掣签制度;③西北边疆:康熙帝平定准噶尔部叛乱;乾隆帝平定大、小和卓叛乱,设伊犁将军

特点:刚柔并济、恩威并施,政府直接管理与利用当地民族首领统治相结合;因地制宜处理民族关系 加强了对边疆地区的管辖和开发,进一步巩固了统一的多民族国家

中华人民

共和国成

立后 政策:民族区域自治制度

表现:各民族共同团结奋斗、繁荣发展 对维护民族团结、巩固祖国统一和促进少数民族地区发展具有重大意义,为实现各民族共同繁荣发展奠定了基础

民族交融途径:人口迁徙;战争;少数民族统治者的改革;和亲、会盟、册封政策;行政管辖;边境贸易等。

意义:有利于统一多民族国家的巩固和发展,有利于民族矛盾的缓和;有利于各民族经济文化的交流;丰富了中华文明;有利于中华民族的形成和发展。

认识:我国自古以来就是一个由各族人民共同缔造的统一的多民族国家,各族人民共同推动了祖国历史的发展;统一是中华民族的主流,反映了我国各族人民的根本利益和共同愿望。

线索二 历代中央政府对边疆地区的管辖——新疆、西藏、台湾、香港、澳门是中国领土不可分割的一部分

西北地区 东北地区

秦朝:收复河套地区、设陇西郡和九原郡。

西汉:河西走廊设郡;公元前60年,设西域都护,标志着西域正式归属中央政权。

唐朝:唐太宗设安西都护府,武则天设北庭都护府。

元朝:设北庭都元帅府等机构管理西域的军政事务。

清朝:平定准噶尔叛乱;大、小和卓叛乱,设伊犁将军,管辖包括巴勒喀什池在内的整个新疆地区;左宗棠收复新疆,设新疆行省(1884年)。

现代:1955年,新疆维吾尔自治区成立。 秦朝:设辽东郡、辽西郡。

唐朝:设黑水都督府、渤海都督府。

元朝:设辽阳行省。

清朝:设黑龙江、吉林(宁古塔)、盛京三个将军辖区;康熙时,中方与沙俄发生雅克萨之战,后中俄签订《尼布楚条约》,肯定了黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区都是中国的领土。

西藏地区 台湾

元朝:设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖。中央政府对西藏正式行使行政管辖。

清朝:顺治帝册封“达赖喇嘛”;康熙帝册封“班禅额尔德尼”;1727年设驻藏大臣,监督西藏地方政务,进一步加强了中央政府对西藏的管辖;乾隆帝制定“金瓶掣签”制度。

现代:1951年,西藏和平解放;1965年,西藏自治区成立。 元朝:设澎湖巡检司,管辖澎湖和琉球,历史上中央政府首次在台湾地区正式建立行政机构。

明清时期:1662年,郑成功收复台湾;1684年,设台湾府,隶属福建省;1885年,台湾正式建省;1895年,割让台湾全岛及其所有附属各岛屿,澎湖列岛给日本。

近代:1945年,日本投降,台湾回到祖国怀抱;1949年,国民党败退台湾,台湾与祖国大陆再次分离。

现代:20世纪80年代初以来,在“一国两制”伟大构想指导下,海峡两岸交往密切。

南方地区

秦朝:设桂林郡、象郡、南海郡,加强了对珠江流域的管辖。

明朝:葡萄牙人攫取澳门居住权。

清朝:(1)通过1842年中英签订《南京条约》(割让香港岛)、1860年中英签订《北京条约》(割让九龙司地方一区)、1898年中英签订《展拓香港界址专条》(租借深圳湾到大鹏湾的九龙半岛的全部),英国侵占了我国香港地区。(2)1887年葡萄牙政府与清朝政府签订了《中葡会议草约》《中葡和好通商条约》,葡萄牙侵占我国澳门地区。

现代:1997年7月1日,中英两国政府在香港举行交接仪式,香港回归,中华人民共和国香港特别行政区成立;1999年12月20日,中葡两国政府在澳门举行交接仪式,澳门回归,中华人民共和国澳门特别行政区成立。

意义:巩固了国家统一,促进了边疆民族地区的开放与经济发展;维护了各地区的稳定,巩固了国防;加强了边疆地区与内地的联系,促进了统一多民族国家的发展;有利于维护我国国家主权和领土完整;有利于与世界的交流。

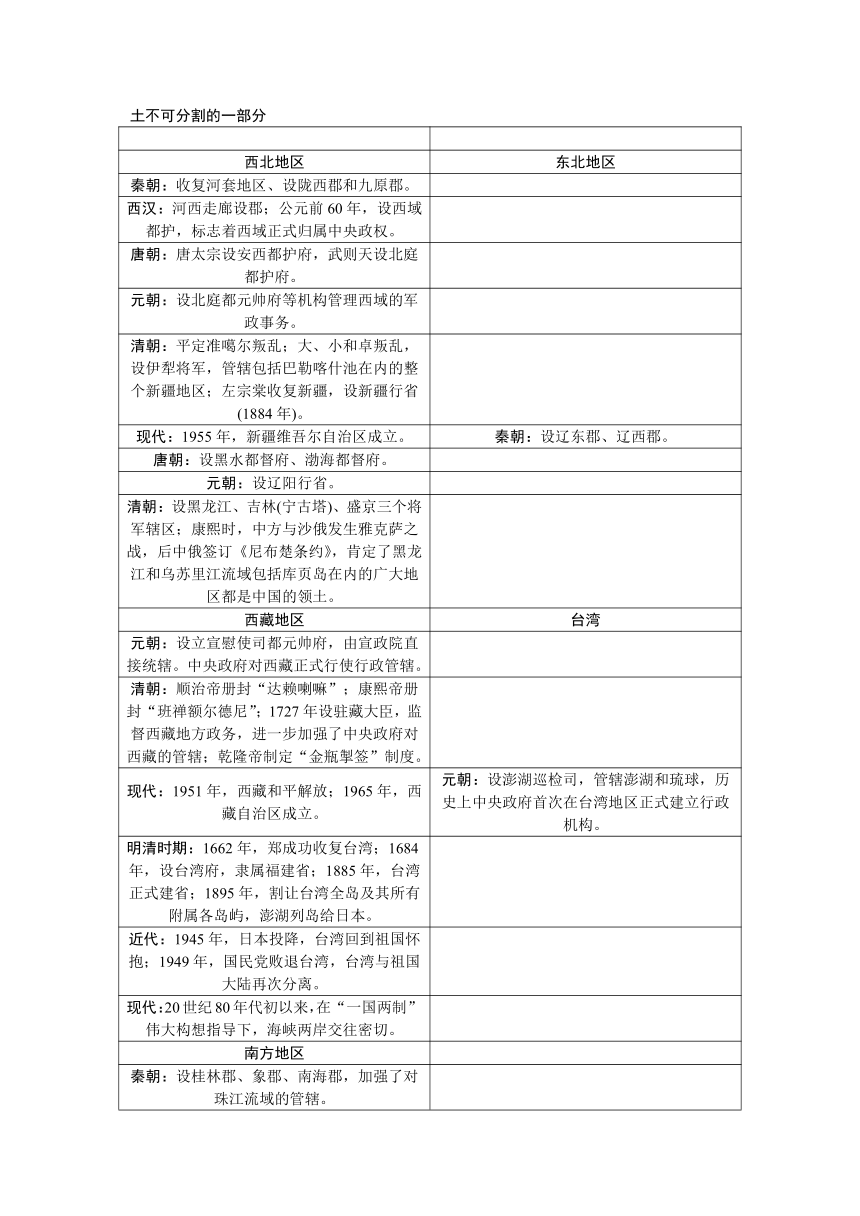

线索三 中外历史上的分裂和统一——统一是大势所趋

主要因素 相关史实 影响

国家分裂

统治阶级内部争权夺利 中国:春秋时期晋国的分裂;北魏的分裂等

边疆少数民族势力崛起,中原政权势微 中国:东晋十六国的更替;北宋、辽、西夏的并立;南宋与金的对峙等

外部大国势力的介入 中国:香港、澳门、台湾被列强割占。

世界:朝鲜半岛和德国的分裂

国内外多种因素综合作用 世界:苏联解体长期分裂给社会造成严重的危害,如影响各地区之间的经济文化交流,阻碍社会生产力的发展,导致社会动荡,国弱民穷等;

在分裂时期,共同的社会文化、经济生活和民族心理等使分裂孕育和发展出统一因素

国家完

成统一

政治制度的建立和不断发展完善 中国:中国古代专制中央集权制度对维护国家统一发挥了巨大作用

为实现和维护国家统一而进行战争 中国:秦、西晋、隋、元、明等的统一

世界:美国南北战争

世界格局的演变 世界:联邦德国和民主德国的统一统一有利于推动生产力的发展、民族交融、各地区经济文化的交流和社会进步等;统一是大势所趋,民心所向;分裂行径是逆历史潮流而行

1.中国古代的民族关系呈现什么趋势?带给我们哪些启示?

(1)趋势:在中国古代封建社会,各民族之间有迁徙,有战争,也有和平。但是民族交融、民族团结始终是民族关系发展的主流趋势。

(2)启示:①我国是一个统一的多民族国家,祖国的历史是各民族共同创造。②历史上汉族与少数民族之间时战时和,但和平始终是民族关系的主流,各民族在长期的历史发展过程中,相互学习,相互影响,促进了民族交融与交流,共同开发了祖国。③我们要树立民族平等友好交往的意识,要坚持民族区域自治制度,贯彻落实民族平等、民族团结和各民族共同繁荣的基本原则。

2.民族关系的发展对中国历史进程有何重大影响?

各民族共同缔造了统一的多民族国家,促进了中华民族多元一体格局的形成;共同开拓了中国广阔的疆域;共同推动了社会经济的发展;共同创造了悠久、灿烂的中华文化。

3.从历史发展的角度,对促进中华民族认同感强烈的因素加以阐释。

儒家文化重视和谐与统一, 具有凝聚力;长期统一的中央集权国家具有稳固作用;各民族之间往来频繁,交往密切,血脉相连;传统稳定的小农经济为民族认同提供了便利的条件;共同的语言文字、共同的心理素质、共同的地域等要素。

4.从文化和政治角度,分析中华民族发展为“一个自觉整体”的历史原因。

(1)文化:发端于先秦时期的大一统思想影响深远;中华传统文化具有强大的生命力和延续性。

(2)政治:我国历史上多次出现大一统政权。

5.中国古代封建国家统一的影响有哪些?对边疆地区的管理给你什么启示?

(1)影响:维护了社会的安定;促进了经济的发展,推动了社会生产力的进步;加强了民族交融和各地区间的经济文化交流,促进了统一多民族国家的发展;促进了对外交往的发展,对抵御外来侵略、提升国际地位发挥了重要作用;有利于科技文化的交流。

(2)启示:①我国自古以来就是一个统一的多民族国家,各族人民共同开发了祖国的疆域。②新疆、西藏、台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分。③我们要坚决维护国家统一、民族团结,反对分裂祖国、破坏民族团结的行为。

6.民族团结和国家统一是“中国梦”的重要组成部分,谈谈你对维护国家统一的认识。

(1)国家统一是自古以来的民族共识,是中国仁人志士的政治理想。

(2)国家统一是中华民族最根本的利益,是海内外中华儿女的共同心愿。

(3)国家统一是实现中华民族伟大复兴的前提。

(4)祖国统一是大势所趋,人心所向。

(5)维护祖国统一是每个中国公民应尽的义务。

(6)实行民族团结、民族平等、各民族共同繁荣的民族政策有利于国家统一。

),\s\do5( 5))

同课章节目录