苏教版(2019)高中化学必修第二册专题6化学反应与能量变化单元测试 含答案

文档属性

| 名称 | 苏教版(2019)高中化学必修第二册专题6化学反应与能量变化单元测试 含答案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 291.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-01-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

苏教版(2019)高中化学必修第二册专题6化学反应与能量变化单元测试

一、单选题

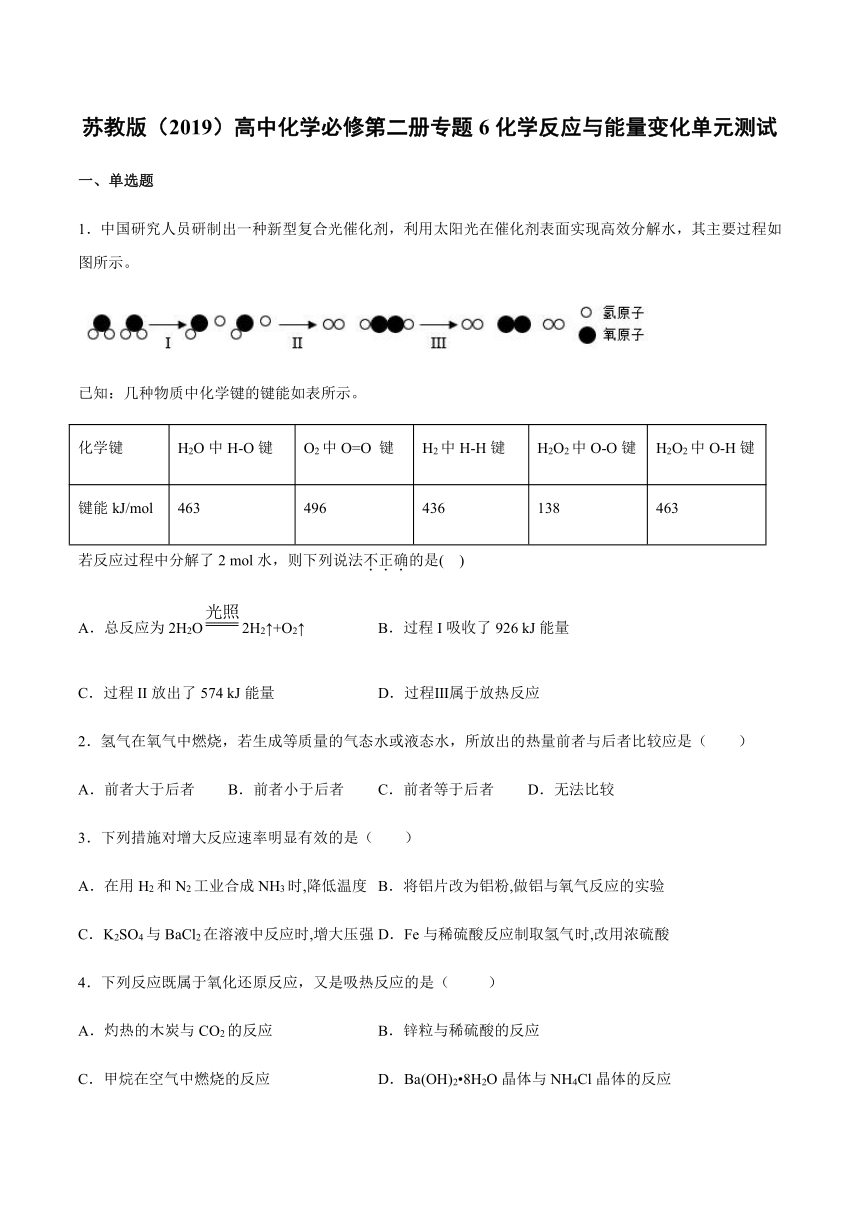

1.中国研究人员研制出一种新型复合光催化剂,利用太阳光在催化剂表面实现高效分解水,其主要过程如图所示。

已知:几种物质中化学键的键能如表所示。

化学键

H2O中H-O键

O2中O=O

键

H2中H-H键

H2O2中O-O键

H2O2中O-H键

键能kJ/mol

463

496

436

138

463

若反应过程中分解了2

mol水,则下列说法不正确的是(

)

A.总反应为2H2O2H2↑+O2↑

B.过程I吸收了926

kJ能量

C.过程II放出了574

kJ能量

D.过程Ⅲ属于放热反应

2.氢气在氧气中燃烧,若生成等质量的气态水或液态水,所放出的热量前者与后者比较应是(

)

A.前者大于后者

B.前者小于后者

C.前者等于后者

D.无法比较

3.下列措施对增大反应速率明显有效的是( )

A.在用H2和N2工业合成NH3时,降低温度

B.将铝片改为铝粉,做铝与氧气反应的实验

C.K2SO4与BaCl2在溶液中反应时,增大压强

D.Fe与稀硫酸反应制取氢气时,改用浓硫酸

4.下列反应既属于氧化还原反应,又是吸热反应的是(

)

A.灼热的木炭与CO2的反应

B.锌粒与稀硫酸的反应

C.甲烷在空气中燃烧的反应

D.Ba(OH)2?8H2O晶体与NH4Cl晶体的反应

5.下面的能源中属于二次能源的是(??

)

A.电能、蒸汽

B.电能、风能

C.蒸汽、风能

D.煤、石油

6.用铁片与稀硫酸反应制取氢气时,下列措施不能使氢气生成速率加快的是( )

A.滴加少量CuSO4溶液

B.不用稀硫酸,改用98%的浓硫酸

C.对该反应体系加热

D.不用铁片,改用铁粉

7.下列反应属于氧化还原反应,而且△H>0的是(

)

A.铝片与稀H2SO4的反应

B.与的反应

C.灼热的木炭与CO2的反应

D.甲烷在O2中的燃烧反应

8.热化学方程式CH≡CH(g)+O2(g)→2CO2(g)+H2O(l)ΔH=

-1300kJ/mol的说法中正确的是()

A.当10NA个电子转移时,该反应放出1300kJ的能量

B.当1NA个水分子生成且为液体时,吸收1300kJ的能量

C.当2NA个碳氧共用电子对生成时,放出1300kJ的能量

D.当4NA个碳氧共用电子对生成时,放出1300kJ的能量

9.决定化学反应速率的主要因素是( )

A.参加反应物本身的性质

B.催化剂

C.温度和压强以及反应物的接触面

D.反应物的浓度

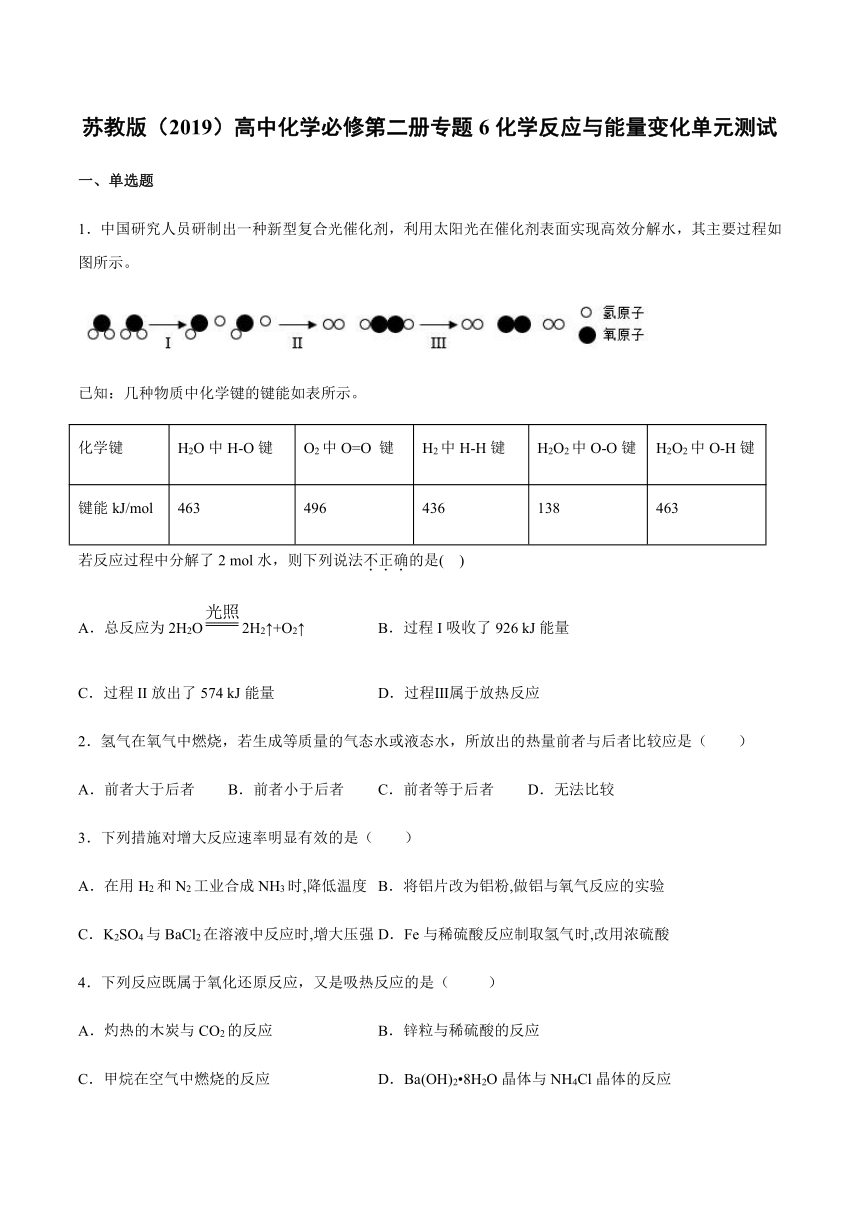

10.NH3催化还原NO是重要的烟气脱硝技术,其反应过程与能量关系如图;研究发现在以Fe2O3为主的催化剂上可能发生的反应过程如下图,下列说法正确的是(

)

A.脱硝的总反应为:4NH3(g)+4NO(g)+O2(g)4N2(g)+6H2O(g)

B.NH3催化还原NO为吸热反应

C.过程1中NH3断裂非极性键

D.过程中NO为氧化剂,Fe2+为还原剂

11.有M、N、P、E四种金属,已知:①M+N2+=N+M2+;②M、P用导线连接后放入硫酸氢钠溶液中,M表面有大量气泡产生;③N、E用导线连接后放入E的硫酸盐溶液中,电极反应为E2++2e-=E、N-2e-=N2+。则四种金属的还原性由强到弱的顺序是(

)

A.P、M、N、E

B.E、N、M、P

C.P、N、M、E

D.E、P、M、N

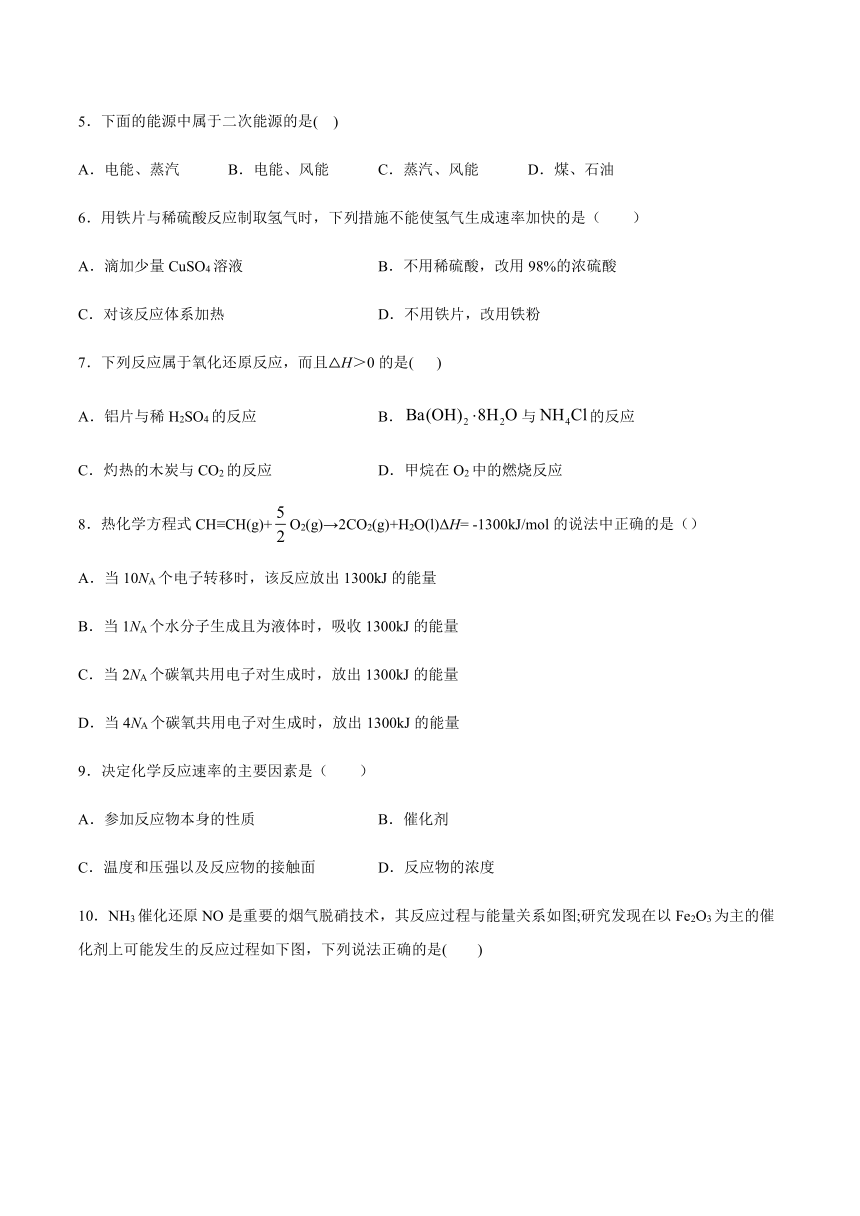

12.关于如图所示装置的叙述正确的是( )

甲

乙

A.甲、乙装置中的锌片都作负极

B.甲、乙装置中的溶液内的H+在铜片上被还原

C.甲装置中铜片有气泡生成,乙装置中的铜片质量减小

D.甲、乙装置中锌片上发生的反应都是还原反应

13.1molX气体amolY气体在体积可变的密闭容器中发生如下反应:X(g)+aY(g)bZ(g)反应一段时间后,测得X的转化率为50%。而且,在同温同压下还测得反应前混合气体的密度是反应后混合气体密度的3/4,如果分别用Y和Z浓度的变化量计算该化学反应在这段时间内的化学反应速率,两者之比可能是(

)

A.3:1

B.2:1

C.1:2

D.3:2

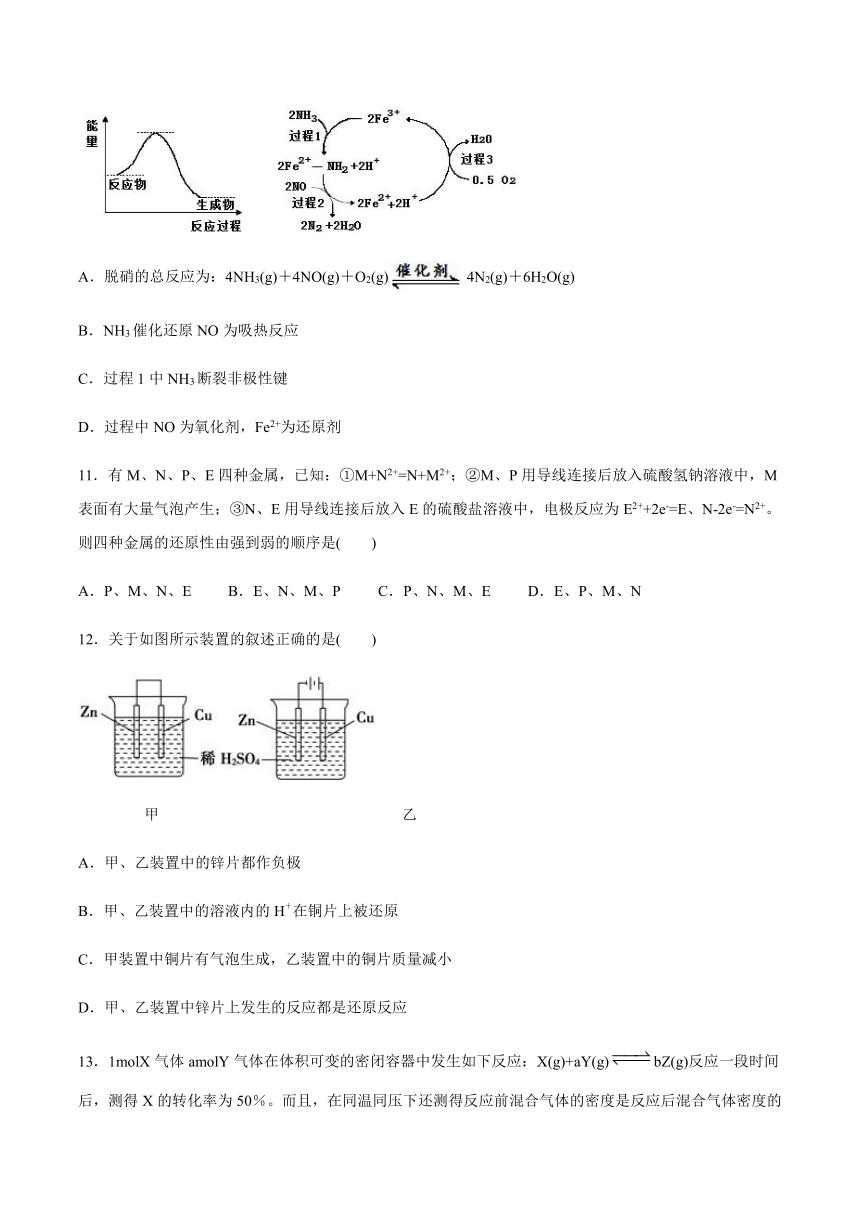

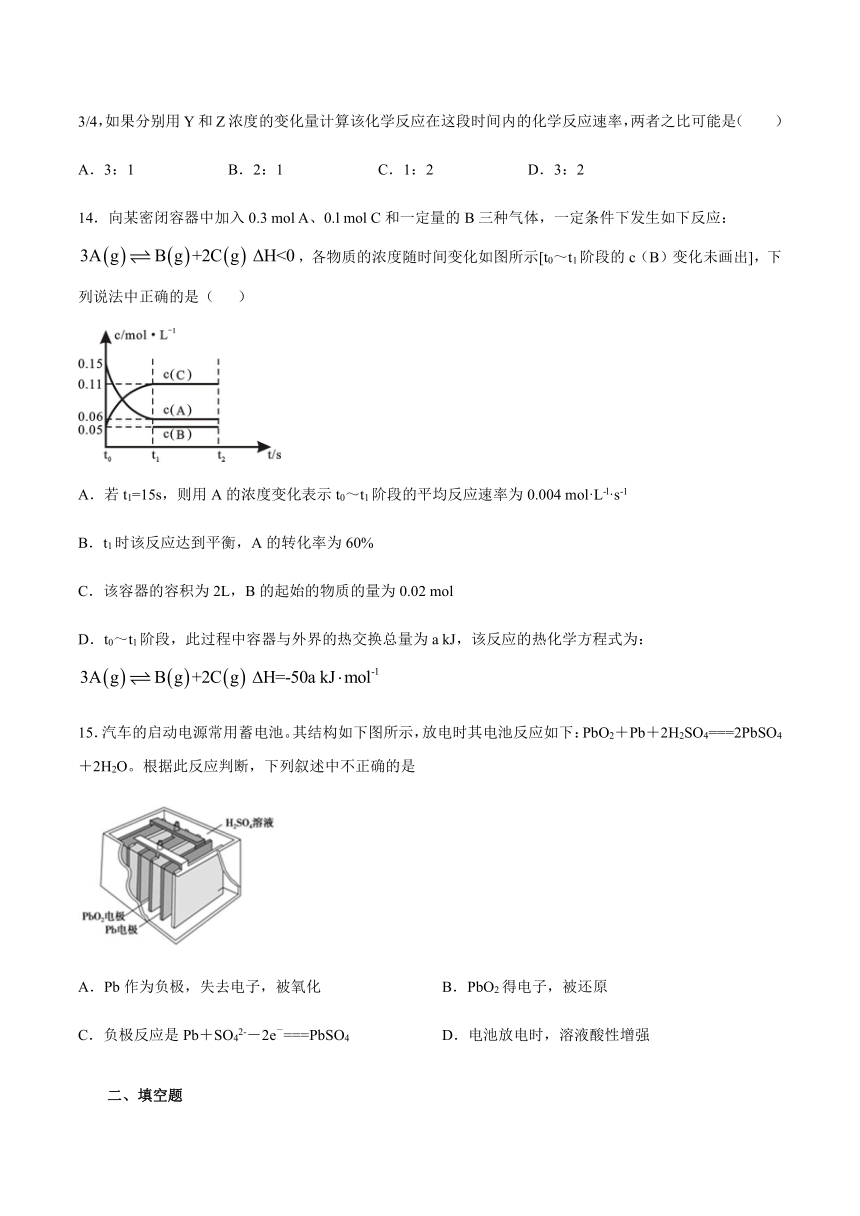

14.向某密闭容器中加入0.3

mol

A、0.l

mol

C和一定量的B三种气体,一定条件下发生如下反应:,各物质的浓度随时间变化如图所示[t0~t1阶段的c(B)变化未画出],下列说法中正确的是(

)

A.若t1=15s,则用A的浓度变化表示t0~t1阶段的平均反应速率为0.004

mol·L-l·s-1

B.t1时该反应达到平衡,A的转化率为60%

C.该容器的容积为2L,B的起始的物质的量为0.02

mol

D.t0~t1阶段,此过程中容器与外界的热交换总量为a

kJ,该反应的热化学方程式为:

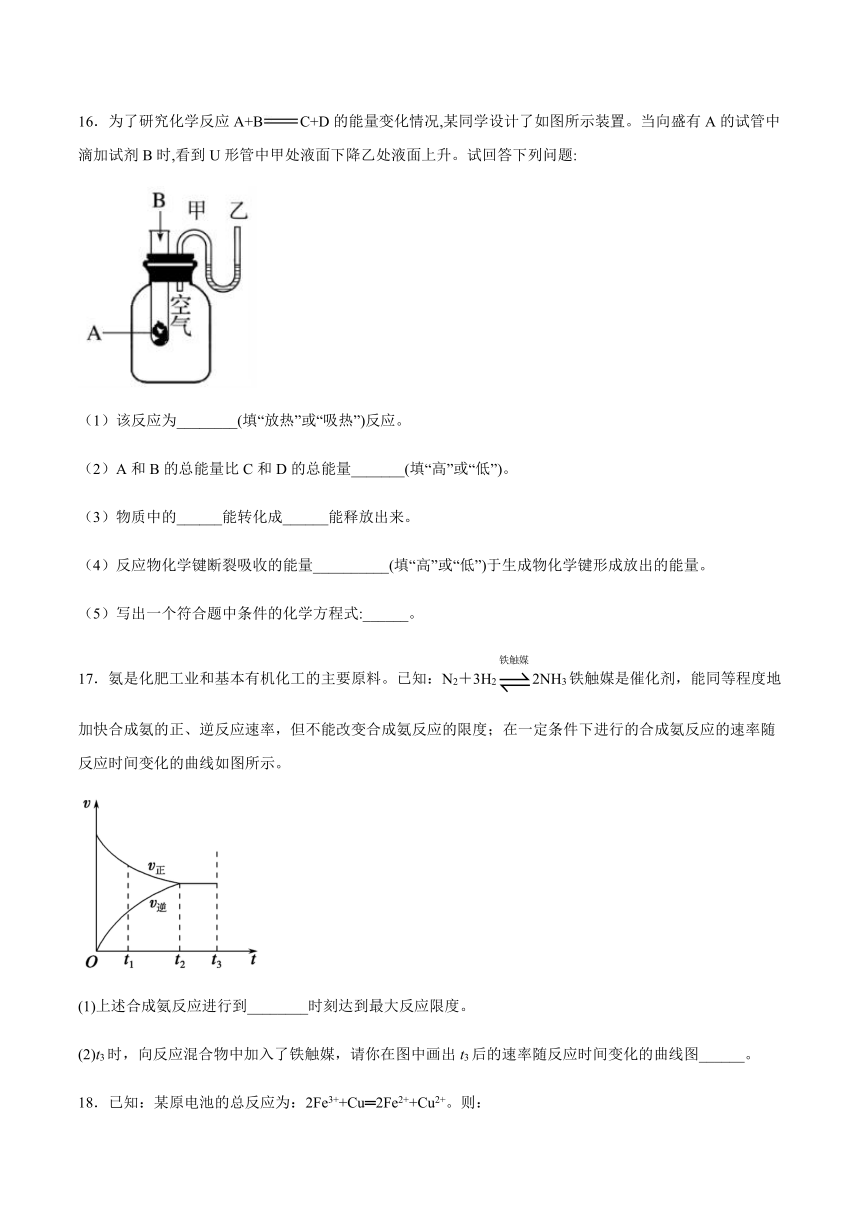

15.汽车的启动电源常用蓄电池。其结构如下图所示,放电时其电池反应如下:PbO2+Pb+2H2SO4===2PbSO4+2H2O。根据此反应判断,下列叙述中不正确的是

A.Pb作为负极,失去电子,被氧化

B.PbO2得电子,被还原

C.负极反应是Pb+SO42--2e-===PbSO4

D.电池放电时,溶液酸性增强

二、填空题

16.为了研究化学反应A+BC+D的能量变化情况,某同学设计了如图所示装置。当向盛有A的试管中滴加试剂B时,看到U形管中甲处液面下降乙处液面上升。试回答下列问题:

(1)该反应为________(填“放热”或“吸热”)反应。

(2)A和B的总能量比C和D的总能量_______(填“高”或“低”)。

(3)物质中的______能转化成______能释放出来。

(4)反应物化学键断裂吸收的能量__________(填“高”或“低”)于生成物化学键形成放出的能量。

(5)写出一个符合题中条件的化学方程式:______。

17.氨是化肥工业和基本有机化工的主要原料。已知:N2+3H22NH3铁触媒是催化剂,能同等程度地加快合成氨的正、逆反应速率,但不能改变合成氨反应的限度;在一定条件下进行的合成氨反应的速率随反应时间变化的曲线如图所示。

(1)上述合成氨反应进行到________时刻达到最大反应限度。

(2)t3时,向反应混合物中加入了铁触媒,请你在图中画出t3后的速率随反应时间变化的曲线图______。

18.已知:某原电池的总反应为:2Fe3++Cu═2Fe2++Cu2+。则:

(1)该原电池的正极材料可以选用(填材料名称):________,该电极的电极反应式是:________。

(2)若负极质量减少1.28克,那么电路中转移的电子数为:________。

19.化学反应一定伴随能量变化。

(1)将20gBa(OH)2·8H2O晶体与10g

NH4Cl晶体一起放入烧杯中,并将烧杯放在滴有几滴水的玻璃片上,用玻璃棒快速搅拌,闻到______气味,用手触摸烧杯底部感觉________,烧杯下面的玻璃片可能与烧杯___。

说明Ba(OH)2·8H2O跟NH4Cl的反应是_____(填“吸热”或“放热”)反应。该反应的化学方程式_________

(2)NaOH稀溶液跟稀盐酸反应的中和热与KOH稀溶液跟稀硫酸反应的中和热_____(填

“相等”或“不等”),原因是(用适当的文字和离子方程式解释)_____

(3)下列措施可以提高燃料的燃烧效率的是________(填序号)

①提高燃料的着火点,②降低燃料的着火点,③将固体燃料粉碎,④将液体燃料雾化,⑤将燃料煤气化处理,⑥通入适量空气

20.(1)印刷电路板是由高分子材料和铜箔复合而成,可用FeCl3溶液作“腐蚀剂”刻制印刷电路,写出反应方程式______________________。

(2)工业上制取漂白粉的的过程是把氯气通入石灰乳中,写出反应方程__________________。

(3)有甲、乙、丙、丁四种金属,把甲、丙浸入稀硫酸中,用导线连接时甲为负极;把乙、丁分别浸入相同浓度的稀硫酸中,乙产生气泡的速率更大;把甲、乙用导线连接浸入稀硫酸中,甲上有气泡冒出;把丙浸入丁的硝酸盐溶液中,丙的表面有丁析出。这四种金属的活动性由强到弱的顺序是__________________。

(4)将气体A、B置于容积为2

L的密闭容器中,发生如下反应:4A(g)+B(g)=2C(g),反应进行到4

s末,测得A为0.5

mol,B为0.4

mol,C为0.2

mol,则:vA=_________,反应前A有_________mol。

(5)第三周期中有一种元素,其最高价氧化物的水化物与同周期其它元素最高价氧化物的水化物所属物质类型都不同,用离子方程式表示该水化物分别与烧碱溶液和稀硫酸的反应:______;

__________。

(6)碳是周期表中形成化合物最多的元素,写出其单质与浓硫酸反应的方程式___________________写出能验证碳的非金属性弱于硫的化学反应的离子方程式:_____________________,碳还能形成各种有机物,它的一种有机物可由粮食发酵得到,有特殊的香味,有活血壮胆的功效,写出该有机物在某条件下与氧气催化氧化的反应方程式_______________。

三、实验题

21.将浓度均为的、、KI、溶液及淀粉混合,一定时间后溶液变为蓝色。该实验是一种“碘钟实验”。某小组同学在室温下对该“碘钟实验”的原理进行探究。资料:该“碘钟实验”的总反应为。反应分两步进行,反应A为,反应B为……

(1)反应B的离子方程式是_________________________。对于总反应,的作用相当于_______。

(2)为证明反应A、B的存在,进行实验Ⅰ。

a.向酸化的溶液中加入试剂X的水溶液,溶液变为蓝色。

b.再向得到的蓝色溶液中加入溶液,溶液的蓝色褪去。

试剂X是_______________。

(3)为探究溶液变蓝快慢的影响因素,进行实验Ⅱ、实验Ⅲ。(溶液浓度均为)

用量/ML

实验序号

溶液

溶液

溶液

KI溶液

(含淀粉)

实验Ⅱ

5

4

8

3

0

实验Ⅲ

5

2

x

y

z

溶液从混合时的无色变为蓝色的时间:实验Ⅱ是30min,实验Ⅲ是40min。

①实验Ⅲ中,x、y、z所对应的数值分别是______________________________。

②对比实验Ⅱ、实验Ⅲ,可得出的实验结论是____________________________________________。

(4)为探究其他因素对该“碘钟实验”的影响,进行实验Ⅳ。(溶液浓度均为)

用量/ML

实验序号

溶液

溶液

溶液

KI溶液

(含淀粉)

实验Ⅳ

4

4

9

3

0

实验过程中,溶液始终无明显颜色变化。

试结合该“碘钟实验”总反应方程式及反应A与反应B速率的相对快慢关系,解释实验Ⅳ未产生颜色变化的原因:________________________________________。

22.某研究性学习小组设计实验探究元素周期律和化学反应速率。

(1)甲组同学欲用下图装置探究同周期和同主族元素非金属性的强弱。

①A中反应现象为____,验证碳的非金属性比氮的___(填“强”或“弱”)。

②B中反应现象为____,验证碳的非金属性比硅的___(填“强”或“弱”)。

③结论:同一周期从左到右元素非金属性逐渐____(填“增强”或“减弱”);

同一主族从上到下元素非金属性逐渐_______(填“增强”或“减弱”)。

④某同学考虑到稀硝酸的挥发,在装置A和B之间增加一个盛有_______试剂的洗气瓶。

(2)乙组同学在恒容容器中进行了三个实验,反应为:2HI(g)?H2(g)+I2(g),H2和I2的起始浓度均为0,反应物HI的浓度随反应时间的变化情况如下表:

实验序号

时间/min

浓度/mol?L-1

温度/℃

0

10

20

30

40

50

60

1

400

1.0

0.60

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

2

400

1.0

0.80

0.67

0.57

0.50

0.50

0.50

3

450

1.0

0.40

0.25

0.20

0.20

0.20

0.20

①实验1中,在10~20

min内,v(HI)=__________mol?L-1?min-l。

②0~20

min内,实验2比实验1的反应速率______(填“快”或“慢”),其原因可能是_______________。

③实验3比实验2的反应达到平衡时间_________(填“长”或“短”),其原因是_________________________________________。

23.为了探究化学能与热能的转化,某实验小组设计了如下三套实验装置:

(1)上述3个装置中,不能证明“铜与浓硝酸反应是吸热反应还是放热反应”的是_____。

(2)某同学选用装置Ⅰ进行实验(实验前U形管里液面左右相平),在甲试管里加入适量氢氧化钡溶液与稀硫酸,U形管中可观察到的现象是____,说明该反应属于___(填“吸热”或“放热”)反应。

(3)为探究固体M溶于水的热效应,选择装置Ⅱ进行实验(反应在甲中进行)。

①若M为钠,则实验过程中烧杯中可观察到的现象是_____;

②若观察到烧杯里产生气泡,则说明M溶于水____(填“一定是放热反应”“一定是吸热反应”或“可能是放热反应”);

③若观察到烧杯里的玻璃管内形成一段水柱,则M可能是____。

参考答案

1.D2.B3.B4.A5.A6.B7.C8.A9.A10.A11.A12.C13.D14.B15.D

16.放热

高

化学

热

低

2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑(或2Na+2H2O=2NaOH+H2↑或NaOH+HCl=NaCl+H2O)

17.t2

18.不如Cu活泼的金属或石墨电极

2Fe3++2e﹣=2Fe2+

0.04NA

19.刺激性气味

烧杯底部很冷

被冻在一起

吸热

相等

中和反应的实质是:H++OH-=H2O,两个反应参加反应的物质、生成物均相同,反应物、生成物蕴含的化学能相同,所以反应放出的能量也相同

③④⑤⑥

20.2FeCl3+Cu=2FeCl2+CuCl2

2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O

乙>甲>丙>丁

0.05

mol/(L·s)

0.9

Al(OH)3+OH-=

AlO2-+2H2O

Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O

C+2H2SO4(浓)

CO2↑+2SO2↑+2H2O

2H++CO32-=CO2↑+

H2O

2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O

21.

催化剂

淀粉、碘化钾

8、3、2

其他条件不变,增大氢离子浓度可以加快反应速率

由于,,所以未出现溶液变蓝的现象

22.固体溶解,有气泡生成

弱

产生白色浑浊

强

增强

减弱

饱和碳酸氢钠溶液

0.01

慢

实验1中使用了催化剂

短

实验3的反应温度较高,化学反应速率较快,达到平衡时间短

23.Ⅲ

左端液柱降低,右端液柱升高

放热

产生气泡,反应完毕后,冷却至室温,烧杯里的导管内形成一段液柱

可能是放热反应

硝酸铵(或其他合理答案)

一、单选题

1.中国研究人员研制出一种新型复合光催化剂,利用太阳光在催化剂表面实现高效分解水,其主要过程如图所示。

已知:几种物质中化学键的键能如表所示。

化学键

H2O中H-O键

O2中O=O

键

H2中H-H键

H2O2中O-O键

H2O2中O-H键

键能kJ/mol

463

496

436

138

463

若反应过程中分解了2

mol水,则下列说法不正确的是(

)

A.总反应为2H2O2H2↑+O2↑

B.过程I吸收了926

kJ能量

C.过程II放出了574

kJ能量

D.过程Ⅲ属于放热反应

2.氢气在氧气中燃烧,若生成等质量的气态水或液态水,所放出的热量前者与后者比较应是(

)

A.前者大于后者

B.前者小于后者

C.前者等于后者

D.无法比较

3.下列措施对增大反应速率明显有效的是( )

A.在用H2和N2工业合成NH3时,降低温度

B.将铝片改为铝粉,做铝与氧气反应的实验

C.K2SO4与BaCl2在溶液中反应时,增大压强

D.Fe与稀硫酸反应制取氢气时,改用浓硫酸

4.下列反应既属于氧化还原反应,又是吸热反应的是(

)

A.灼热的木炭与CO2的反应

B.锌粒与稀硫酸的反应

C.甲烷在空气中燃烧的反应

D.Ba(OH)2?8H2O晶体与NH4Cl晶体的反应

5.下面的能源中属于二次能源的是(??

)

A.电能、蒸汽

B.电能、风能

C.蒸汽、风能

D.煤、石油

6.用铁片与稀硫酸反应制取氢气时,下列措施不能使氢气生成速率加快的是( )

A.滴加少量CuSO4溶液

B.不用稀硫酸,改用98%的浓硫酸

C.对该反应体系加热

D.不用铁片,改用铁粉

7.下列反应属于氧化还原反应,而且△H>0的是(

)

A.铝片与稀H2SO4的反应

B.与的反应

C.灼热的木炭与CO2的反应

D.甲烷在O2中的燃烧反应

8.热化学方程式CH≡CH(g)+O2(g)→2CO2(g)+H2O(l)ΔH=

-1300kJ/mol的说法中正确的是()

A.当10NA个电子转移时,该反应放出1300kJ的能量

B.当1NA个水分子生成且为液体时,吸收1300kJ的能量

C.当2NA个碳氧共用电子对生成时,放出1300kJ的能量

D.当4NA个碳氧共用电子对生成时,放出1300kJ的能量

9.决定化学反应速率的主要因素是( )

A.参加反应物本身的性质

B.催化剂

C.温度和压强以及反应物的接触面

D.反应物的浓度

10.NH3催化还原NO是重要的烟气脱硝技术,其反应过程与能量关系如图;研究发现在以Fe2O3为主的催化剂上可能发生的反应过程如下图,下列说法正确的是(

)

A.脱硝的总反应为:4NH3(g)+4NO(g)+O2(g)4N2(g)+6H2O(g)

B.NH3催化还原NO为吸热反应

C.过程1中NH3断裂非极性键

D.过程中NO为氧化剂,Fe2+为还原剂

11.有M、N、P、E四种金属,已知:①M+N2+=N+M2+;②M、P用导线连接后放入硫酸氢钠溶液中,M表面有大量气泡产生;③N、E用导线连接后放入E的硫酸盐溶液中,电极反应为E2++2e-=E、N-2e-=N2+。则四种金属的还原性由强到弱的顺序是(

)

A.P、M、N、E

B.E、N、M、P

C.P、N、M、E

D.E、P、M、N

12.关于如图所示装置的叙述正确的是( )

甲

乙

A.甲、乙装置中的锌片都作负极

B.甲、乙装置中的溶液内的H+在铜片上被还原

C.甲装置中铜片有气泡生成,乙装置中的铜片质量减小

D.甲、乙装置中锌片上发生的反应都是还原反应

13.1molX气体amolY气体在体积可变的密闭容器中发生如下反应:X(g)+aY(g)bZ(g)反应一段时间后,测得X的转化率为50%。而且,在同温同压下还测得反应前混合气体的密度是反应后混合气体密度的3/4,如果分别用Y和Z浓度的变化量计算该化学反应在这段时间内的化学反应速率,两者之比可能是(

)

A.3:1

B.2:1

C.1:2

D.3:2

14.向某密闭容器中加入0.3

mol

A、0.l

mol

C和一定量的B三种气体,一定条件下发生如下反应:,各物质的浓度随时间变化如图所示[t0~t1阶段的c(B)变化未画出],下列说法中正确的是(

)

A.若t1=15s,则用A的浓度变化表示t0~t1阶段的平均反应速率为0.004

mol·L-l·s-1

B.t1时该反应达到平衡,A的转化率为60%

C.该容器的容积为2L,B的起始的物质的量为0.02

mol

D.t0~t1阶段,此过程中容器与外界的热交换总量为a

kJ,该反应的热化学方程式为:

15.汽车的启动电源常用蓄电池。其结构如下图所示,放电时其电池反应如下:PbO2+Pb+2H2SO4===2PbSO4+2H2O。根据此反应判断,下列叙述中不正确的是

A.Pb作为负极,失去电子,被氧化

B.PbO2得电子,被还原

C.负极反应是Pb+SO42--2e-===PbSO4

D.电池放电时,溶液酸性增强

二、填空题

16.为了研究化学反应A+BC+D的能量变化情况,某同学设计了如图所示装置。当向盛有A的试管中滴加试剂B时,看到U形管中甲处液面下降乙处液面上升。试回答下列问题:

(1)该反应为________(填“放热”或“吸热”)反应。

(2)A和B的总能量比C和D的总能量_______(填“高”或“低”)。

(3)物质中的______能转化成______能释放出来。

(4)反应物化学键断裂吸收的能量__________(填“高”或“低”)于生成物化学键形成放出的能量。

(5)写出一个符合题中条件的化学方程式:______。

17.氨是化肥工业和基本有机化工的主要原料。已知:N2+3H22NH3铁触媒是催化剂,能同等程度地加快合成氨的正、逆反应速率,但不能改变合成氨反应的限度;在一定条件下进行的合成氨反应的速率随反应时间变化的曲线如图所示。

(1)上述合成氨反应进行到________时刻达到最大反应限度。

(2)t3时,向反应混合物中加入了铁触媒,请你在图中画出t3后的速率随反应时间变化的曲线图______。

18.已知:某原电池的总反应为:2Fe3++Cu═2Fe2++Cu2+。则:

(1)该原电池的正极材料可以选用(填材料名称):________,该电极的电极反应式是:________。

(2)若负极质量减少1.28克,那么电路中转移的电子数为:________。

19.化学反应一定伴随能量变化。

(1)将20gBa(OH)2·8H2O晶体与10g

NH4Cl晶体一起放入烧杯中,并将烧杯放在滴有几滴水的玻璃片上,用玻璃棒快速搅拌,闻到______气味,用手触摸烧杯底部感觉________,烧杯下面的玻璃片可能与烧杯___。

说明Ba(OH)2·8H2O跟NH4Cl的反应是_____(填“吸热”或“放热”)反应。该反应的化学方程式_________

(2)NaOH稀溶液跟稀盐酸反应的中和热与KOH稀溶液跟稀硫酸反应的中和热_____(填

“相等”或“不等”),原因是(用适当的文字和离子方程式解释)_____

(3)下列措施可以提高燃料的燃烧效率的是________(填序号)

①提高燃料的着火点,②降低燃料的着火点,③将固体燃料粉碎,④将液体燃料雾化,⑤将燃料煤气化处理,⑥通入适量空气

20.(1)印刷电路板是由高分子材料和铜箔复合而成,可用FeCl3溶液作“腐蚀剂”刻制印刷电路,写出反应方程式______________________。

(2)工业上制取漂白粉的的过程是把氯气通入石灰乳中,写出反应方程__________________。

(3)有甲、乙、丙、丁四种金属,把甲、丙浸入稀硫酸中,用导线连接时甲为负极;把乙、丁分别浸入相同浓度的稀硫酸中,乙产生气泡的速率更大;把甲、乙用导线连接浸入稀硫酸中,甲上有气泡冒出;把丙浸入丁的硝酸盐溶液中,丙的表面有丁析出。这四种金属的活动性由强到弱的顺序是__________________。

(4)将气体A、B置于容积为2

L的密闭容器中,发生如下反应:4A(g)+B(g)=2C(g),反应进行到4

s末,测得A为0.5

mol,B为0.4

mol,C为0.2

mol,则:vA=_________,反应前A有_________mol。

(5)第三周期中有一种元素,其最高价氧化物的水化物与同周期其它元素最高价氧化物的水化物所属物质类型都不同,用离子方程式表示该水化物分别与烧碱溶液和稀硫酸的反应:______;

__________。

(6)碳是周期表中形成化合物最多的元素,写出其单质与浓硫酸反应的方程式___________________写出能验证碳的非金属性弱于硫的化学反应的离子方程式:_____________________,碳还能形成各种有机物,它的一种有机物可由粮食发酵得到,有特殊的香味,有活血壮胆的功效,写出该有机物在某条件下与氧气催化氧化的反应方程式_______________。

三、实验题

21.将浓度均为的、、KI、溶液及淀粉混合,一定时间后溶液变为蓝色。该实验是一种“碘钟实验”。某小组同学在室温下对该“碘钟实验”的原理进行探究。资料:该“碘钟实验”的总反应为。反应分两步进行,反应A为,反应B为……

(1)反应B的离子方程式是_________________________。对于总反应,的作用相当于_______。

(2)为证明反应A、B的存在,进行实验Ⅰ。

a.向酸化的溶液中加入试剂X的水溶液,溶液变为蓝色。

b.再向得到的蓝色溶液中加入溶液,溶液的蓝色褪去。

试剂X是_______________。

(3)为探究溶液变蓝快慢的影响因素,进行实验Ⅱ、实验Ⅲ。(溶液浓度均为)

用量/ML

实验序号

溶液

溶液

溶液

KI溶液

(含淀粉)

实验Ⅱ

5

4

8

3

0

实验Ⅲ

5

2

x

y

z

溶液从混合时的无色变为蓝色的时间:实验Ⅱ是30min,实验Ⅲ是40min。

①实验Ⅲ中,x、y、z所对应的数值分别是______________________________。

②对比实验Ⅱ、实验Ⅲ,可得出的实验结论是____________________________________________。

(4)为探究其他因素对该“碘钟实验”的影响,进行实验Ⅳ。(溶液浓度均为)

用量/ML

实验序号

溶液

溶液

溶液

KI溶液

(含淀粉)

实验Ⅳ

4

4

9

3

0

实验过程中,溶液始终无明显颜色变化。

试结合该“碘钟实验”总反应方程式及反应A与反应B速率的相对快慢关系,解释实验Ⅳ未产生颜色变化的原因:________________________________________。

22.某研究性学习小组设计实验探究元素周期律和化学反应速率。

(1)甲组同学欲用下图装置探究同周期和同主族元素非金属性的强弱。

①A中反应现象为____,验证碳的非金属性比氮的___(填“强”或“弱”)。

②B中反应现象为____,验证碳的非金属性比硅的___(填“强”或“弱”)。

③结论:同一周期从左到右元素非金属性逐渐____(填“增强”或“减弱”);

同一主族从上到下元素非金属性逐渐_______(填“增强”或“减弱”)。

④某同学考虑到稀硝酸的挥发,在装置A和B之间增加一个盛有_______试剂的洗气瓶。

(2)乙组同学在恒容容器中进行了三个实验,反应为:2HI(g)?H2(g)+I2(g),H2和I2的起始浓度均为0,反应物HI的浓度随反应时间的变化情况如下表:

实验序号

时间/min

浓度/mol?L-1

温度/℃

0

10

20

30

40

50

60

1

400

1.0

0.60

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

2

400

1.0

0.80

0.67

0.57

0.50

0.50

0.50

3

450

1.0

0.40

0.25

0.20

0.20

0.20

0.20

①实验1中,在10~20

min内,v(HI)=__________mol?L-1?min-l。

②0~20

min内,实验2比实验1的反应速率______(填“快”或“慢”),其原因可能是_______________。

③实验3比实验2的反应达到平衡时间_________(填“长”或“短”),其原因是_________________________________________。

23.为了探究化学能与热能的转化,某实验小组设计了如下三套实验装置:

(1)上述3个装置中,不能证明“铜与浓硝酸反应是吸热反应还是放热反应”的是_____。

(2)某同学选用装置Ⅰ进行实验(实验前U形管里液面左右相平),在甲试管里加入适量氢氧化钡溶液与稀硫酸,U形管中可观察到的现象是____,说明该反应属于___(填“吸热”或“放热”)反应。

(3)为探究固体M溶于水的热效应,选择装置Ⅱ进行实验(反应在甲中进行)。

①若M为钠,则实验过程中烧杯中可观察到的现象是_____;

②若观察到烧杯里产生气泡,则说明M溶于水____(填“一定是放热反应”“一定是吸热反应”或“可能是放热反应”);

③若观察到烧杯里的玻璃管内形成一段水柱,则M可能是____。

参考答案

1.D2.B3.B4.A5.A6.B7.C8.A9.A10.A11.A12.C13.D14.B15.D

16.放热

高

化学

热

低

2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑(或2Na+2H2O=2NaOH+H2↑或NaOH+HCl=NaCl+H2O)

17.t2

18.不如Cu活泼的金属或石墨电极

2Fe3++2e﹣=2Fe2+

0.04NA

19.刺激性气味

烧杯底部很冷

被冻在一起

吸热

相等

中和反应的实质是:H++OH-=H2O,两个反应参加反应的物质、生成物均相同,反应物、生成物蕴含的化学能相同,所以反应放出的能量也相同

③④⑤⑥

20.2FeCl3+Cu=2FeCl2+CuCl2

2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O

乙>甲>丙>丁

0.05

mol/(L·s)

0.9

Al(OH)3+OH-=

AlO2-+2H2O

Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O

C+2H2SO4(浓)

CO2↑+2SO2↑+2H2O

2H++CO32-=CO2↑+

H2O

2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O

21.

催化剂

淀粉、碘化钾

8、3、2

其他条件不变,增大氢离子浓度可以加快反应速率

由于,,所以未出现溶液变蓝的现象

22.固体溶解,有气泡生成

弱

产生白色浑浊

强

增强

减弱

饱和碳酸氢钠溶液

0.01

慢

实验1中使用了催化剂

短

实验3的反应温度较高,化学反应速率较快,达到平衡时间短

23.Ⅲ

左端液柱降低,右端液柱升高

放热

产生气泡,反应完毕后,冷却至室温,烧杯里的导管内形成一段液柱

可能是放热反应

硝酸铵(或其他合理答案)

同课章节目录

- 第五章 化工生产中的重要非金属元素

- 第一节 硫及其化合物

- 第二节 氮及其化合物

- 第三节 无机非金属材料

- 实验活动4 用化学沉淀法去除粗盐中的杂质离子

- 实验活动5 不同价态含硫物质的转化

- 第六章 化学反应与能量

- 第一节 化学反应与能量变化

- 第二节 化学反应的速率与限度

- 实验活动6 化学能转化成电能

- 实验活动7 化学反应速率的影响因素

- 第七章 有机化合物

- 第一节 认识有机化合物

- 第二节 乙烯与有机高分子材料

- 第三节 乙醇与乙酸

- 第四节 基本营养物质

- 实验活动8 搭建球棍模型认识有机化合物分子结构的特点

- 实验活动9 乙醇、乙酸的主要性质

- 第八章 化学与可持续发展

- 第一节 自然资源的开发利用

- 第二节 化学品的合理使用

- 第三节 环境保护与绿色化学